대륙 이동설

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

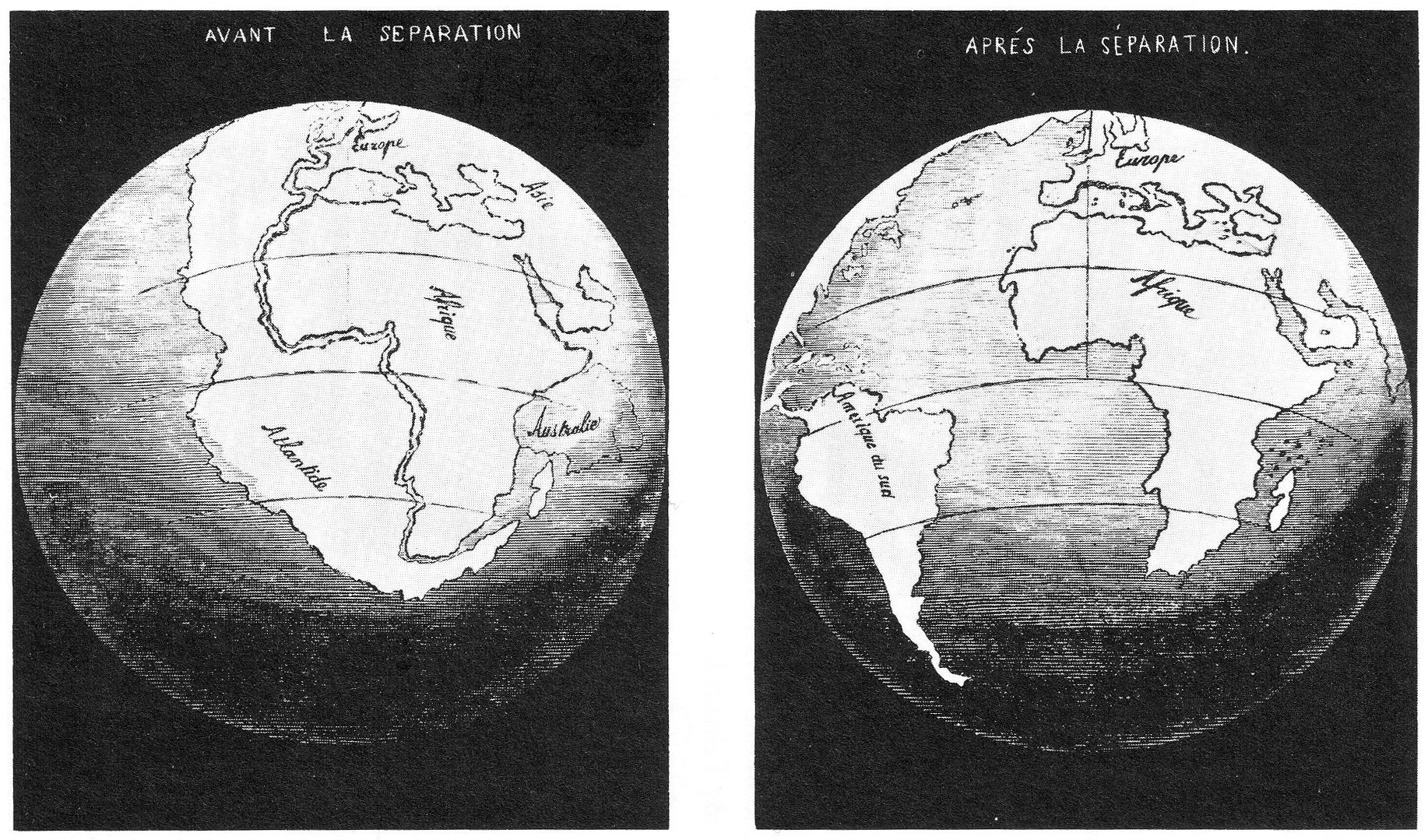

대륙 이동설은 대륙들이 한때 하나의 거대한 초대륙인 판게아를 이루었다가 분리되어 현재 위치로 이동했다는 가설이다. 아브라함 오르텔리우스 등 여러 학자들이 대서양 양쪽 대륙의 해안선 유사성을 언급하며 대륙 이동 가능성을 제기했고, 알프레드 베게너는 1912년 "대륙 이동설"을 발표하며 이 가설을 구체화했다. 베게너는 지형, 지질, 고생물, 고기후학적 증거를 제시했지만, 대륙 이동의 원동력을 설명하지 못하고, 대륙 이동 속도를 과대평가하여 1950년대까지 주류 과학계에서 인정받지 못했다. 이후 해저 확장설과 판구조론의 등장으로 대륙 이동설은 현대 지구물리학의 핵심 이론으로 자리 잡았으며, 현재는 GPS 기술을 통해 대륙 이동이 실측되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 판 구조론 - 섭입

섭입은 판 구조론의 핵심 과정으로, 밀도가 높은 지각판이 다른 지각판 아래로 가라앉는 현상이며, 지진, 화산 활동, 조산 운동과 같은 지각 활동과 해구, 화산호 등의 지형적 특징을 형성하고 지구의 지질학적 진화와 자연재해 발생에 영향을 미치는 지구상 유일한 행성 규모의 현상이다. - 판 구조론 - 판 (지각)

판은 지구 표면을 덮는 조각으로, 대륙판과 해양판으로 구분되며, 유라시아판, 태평양판, 아프리카판 등 14~15개의 주요 판과 40여 개의 소규모 판으로 구성되어 있다. - 태양계에 관한 - 단층

단층은 지각 변동으로 암석이 끊어져 어긋난 구조로, 전단력에 의해 형성되며, 지진 발생의 주요 원인이 되고 다양한 자연재해와 사회적 문제를 유발하며, ESR, OSL 연대측정법 등으로 연구된다. - 태양계에 관한 - 곤드와나

곤드와나는 고생대와 중생대에 존재했던 초대륙으로, 현재의 아프리카, 남아메리카, 남극, 인도, 오스트레일리아 등을 포함했으며, 판게아 분열 이후 서곤드와나와 동곤드와나로 나뉘어 각 대륙이 이동하면서 생물 지리학적 분포 패턴에도 영향을 미쳤다. - 과학 및 자연에 관한 - 단층

단층은 지각 변동으로 암석이 끊어져 어긋난 구조로, 전단력에 의해 형성되며, 지진 발생의 주요 원인이 되고 다양한 자연재해와 사회적 문제를 유발하며, ESR, OSL 연대측정법 등으로 연구된다. - 과학 및 자연에 관한 - 곤드와나

곤드와나는 고생대와 중생대에 존재했던 초대륙으로, 현재의 아프리카, 남아메리카, 남극, 인도, 오스트레일리아 등을 포함했으며, 판게아 분열 이후 서곤드와나와 동곤드와나로 나뉘어 각 대륙이 이동하면서 생물 지리학적 분포 패턴에도 영향을 미쳤다.

| 대륙 이동설 | |

|---|---|

| 지도 | |

| 개요 | |

| 정의 | 지구의 대륙들이 상대적으로 움직이는 현상 |

| 설명 | 대륙은 수평으로 이동하여 지각의 구조를 변화시킨다. 지구의 표면이 여러 개의 판으로 구성되어 있고 이 판들이 맨틀 위에서 움직인다는 판 구조 운동의 초기 단계 이론이다. 알프레드 베게너가 1912년에 주장했다. |

| 역사 | |

| 제안 시기 | 1912년 |

| 주요 제안자 | 알프레드 베게너 |

| 주요 이론가 | 알프레드 베게너 |

| 초기 증거 | 대서양 양쪽의 해안선 모양의 유사성 남아메리카, 아프리카, 오스트레일리아, 남극에서 발견되는 동일한 화석 유럽과 북아메리카의 산맥과 지질 구조의 유사성 |

| 논란 | 20세기 초 과학계에서 대륙 이동의 메커니즘에 대한 설명 부족으로 비판을 받았다. 당시 과학자들은 지각이 수직으로만 움직일 수 있다고 믿었기 때문에 거대한 대륙이 수평으로 움직인다는 베게너의 주장은 인정받지 못했다. |

| 판 구조론 발전 | 대륙 이동설은 판 구조론으로 발전하며, 대륙의 이동에 대한 메커니즘을 제공 해저확장설의 발견과 맨틀 대류설이 지각판의 이동에 대한 설명을 제공하며 대륙이동설의 부족한 메커니즘이 보완되었다. 대륙 이동설은 현대 지구과학의 기초가 되었다. |

| 증거 | |

| 지형학적 증거 | 대서양을 중심으로 대륙의 해안선 모양이 일치함 |

| 고생물학적 증거 | 다른 대륙에서 발견되는 동일한 종의 화석 |

| 지질학적 증거 | 대륙에 걸쳐 연속되는 산맥이나 지질 구조 과거의 빙하 활동의 흔적 |

| 고기후학적 증거 | 과거 기후대의 분포와 현재 기후대의 분포 차이 |

| 관련 이론 및 개념 | |

| 관련 이론 | 판 구조론 해저확장설 맨틀 대류 |

| 추가 정보 | |

| 참고 문헌 | ビクトリア現代新百科8巻 (1973), p. 149 구울드 (1995) |

2. 대륙 이동설의 역사

알프레트 베게너는 1912년 1월 6일, 프랑크푸르트암마인에서 열린 지질학회에서 "대륙 이동설"을 처음 발표했다. 베게너는 고대 시대에 대서양 양안의 대륙이 따로 표류했다는 "대륙 이동설"을 주장했으며, 이는 측지학, 지질학, 고생물학, 고기후학, 지구물리학 등 당시 최신 자료들을 바탕으로 구성되어 이전 이론들과는 학문적 정확성에서 확연히 달랐다. 또한 “대륙 이동(독일어: Kontinentalverschiebung, 영어: continental drift)”이라는 용어를 명확하게 사용한 것도 베게너가 처음이었다.[3]

1915년에 출판된 저서 《대륙과 해양의 기원》에서 베게너는 석탄기 후기에 존재했던 거대한 육괴(초대륙)가 분열하여 현재의 위치와 형태에 이르렀다고 발표했다. 베게너는 이 분열 이전의 초대륙을 “판게아”라고 명명했다.

하지만 베게너 이전에도 대륙 이동에 대한 아이디어는 존재했다. 플랑드르의 지도 제작자 아브라함 오르텔리우스는 1596년에 대서양 양안 대륙의 형태(특히 아프리카와 남아메리카)가 일치하는 것을 언급했다. 프랜시스 베이컨도 1620년에 서아프리카와 남아메리카 형태의 일치에 대해 언급했으며, 테오도어 크리스토프 릴리엔탈은 1756년에 대서양에 있었다고 여겨지는 대륙 아틀란티스의 침강과 해수면 변동과 관련지어 고찰했다. 알렉산더 폰 훔볼트는 1801년과 1845년에 남위 10도 이북 해안선의 평행성을 언급하며 대서양이 거대한 강바닥으로 탄생했다고 주장했다. 안토니오 스나이더-펠레그리니는 1858년에 남북 아메리카를 유럽과 아프리카에 연결한 그림을 제시했다.

에두아르트 쥐스는 1901년에 페름기에 번성했던 겉씨식물 글로소프테리스 화석 분포로부터 남아메리카, 아프리카, 인도가 하나의 대륙이었다고 생각하고 곤드와나 대륙이라고 명명했다. 또한 알프스 산맥에서 해저 퇴적물이나 해양 생물 화석이 발견되는 것으로부터 과거 그곳이 해저였을 것이라고 생각하고 테티스 해라고 명명했다. 그러나 그는 대륙 자체가 움직였다고는 생각하지 않고 당시의 지구 수축설을 사용하여 설명했다.

윌리엄 헨리 피커링은 1907년에 과거 초대륙으로 하나였던 남북 아메리카와 유럽, 아프리카가 달이 태평양으로부터 분리되었기 때문에 분열을 시작했다는 생각을 언급했다. 1909년에는 로베르토 만토바니가 지구 팽창설을 제창하여 팽창에 의해 대륙 간의 상대 거리가 증가했다고 주장했다. 1910년에 프랭크 버즐리 테일러는 대서양 중앙 해령 때문에 대서양이 넓어져 대륙이 이동했다는, 후의 해양저 확장설과 비슷한 설을 언급했다.

하지만 대륙 이동설은 1910년대부터 1950년대까지 주류 과학계에서 대체로 받아들여지지 않았다. 대륙 이동을 일으키는 원동력이 부족하고, 베게너가 추정한 이동 속도가 너무 높았으며, 베게너가 지질학자가 아니라는 점 등이 그 이유였다.

이러한 어려움에도 불구하고 아서 홈즈와 같은 소수의 과학자들은 대륙 이동설을 지지했다. 홈즈는 1931년에 지구의 맨틀에 방사성 붕괴로 발생하는 열을 발산하고 지표면의 지각을 이동시키는 대류 세포가 있다고 제안했다.

1947년 모리스 유잉이 이끄는 과학자 팀은 중앙 대서양에서 해저 융기(중앙 해령)의 존재를 확인했고, 해저 바닥이 대륙 지각과 다르다는 것을 발견했다. 이후 해양 분지를 수심 측량하면서 중앙 해령 시스템이 발견되었고, 이곳에서 새로운 해양 지각이 생성된다는 "대규모 전 세계 열곡" 개념이 등장했다.

1959년부터 1963년 사이에 발표된 논문들에서 브루스 히젠, 로버트 디츠, 해리 해먼드 헤스 등은 해저의 자화가 광범위한 줄무늬를 형성하며, 줄무늬마다 극성이 다르다는 바인-매튜스-모를리 가설을 제시했다. 이는 마그마가 해령을 통해 분출하여 새로운 해양 지각을 생성하고, 이 지각은 지구 자기장에 의해 자화되며, 지자기 역전에 따라 자화 방향이 바뀐 지각이 컨베이어 벨트처럼 분리된다는 것이다.

결국 1967년에 판 구조론은 현대 지구 물리학의 주요 이론이 되었고, 마리 타프는 지도 제작 기술과 지진 자료를 통해 대륙 이동설을 뒷받침하는 증거를 제시했다.

GPS 측정 결과, 대륙 이동이 현재도 진행 중임을 보여주는 최신 관측 자료가 있다.[5]

2. 1. 대륙 이동설 이전의 선구자들

아브라함 오르텔리우스, 테오도르 크리스토프 릴리엔탈, 알렉산더 폰 훔볼트, 안토니오 스나이더-펠레그리니 등은 대서양을 사이에 두고 마주보는 대륙(특히 아프리카와 남아메리카)의 형태가 서로 맞춰지는 것 같다고 언급했다.

1889년, 알프레드 러셀 월리스는 "과거 지질학자들 사이에서는 지구 표면의 주요 특징은 작은 것들과 마찬가지로 끊임없는 변화를 겪고 있으며, 알려진 지질 시대 동안 대륙과 큰 바다는 여러 번 서로 자리를 바꾸었다는 믿음이 매우 일반적이었다"라고 말했다. 그는 찰스 라이엘의 말을 인용하여 "대륙은 전체 지질 시대 동안 영속적이지만, 여러 세기 동안 그 위치가 완전히 바뀐다"라고 언급했고, 이에 대해 처음으로 의문을 제기한 사람은 1849년 제임스 드와이트 다나라고 주장했다.

에두아르트 쥐스는 1885년에 초대륙 곤드와나를, 1893년에는 테티스 해를 제안했다.

윌리엄 헨리 피커링은 1907년에 남북 아메리카와 유럽, 아프리카가 과거 초대륙으로 하나였으며, 달이 태평양으로부터 분리되었기 때문에 분열을 시작했다는 생각을 언급했다.

1909년, 로베르토 만토바니는 현재는 폐기된 팽창하는 지구 이론을 제창하며, 팽창에 의해 대륙 간의 상대 거리가 증가했다고 주장했다.

1910년, 프랭크 버즐리 테일러는 산맥의 형성 시스템을 설명한 책에서 대서양 중앙 해령 때문에 대서양이 넓어져 대륙이 이동했다는, 후의 해양저 확장설과 비슷한 설을 언급했다. 그는 대륙이 "대륙 크리프" 과정을 통해 현재 위치로 이동했다고 제안했으며, 히말라야 산맥의 형성을 인도 아대륙과 아시아의 충돌에 기인했다고 설명했다.

2. 2. 베게너의 대륙 이동설

알프레드 베게너는 1912년 1월 6일 독일 지질학회에서 "대륙 이동설"을 처음 발표했다. 이는 판게아라는 하나의 거대한 대륙이 분리되어 현재의 대륙 위치로 이동했다는 가설이다.[3] 베게너는 1915년 저서 《대륙과 해양의 기원》에서 이 이론을 더욱 발전시켰다.베게너는 대륙 이동의 증거로 다음과 같은 근거들을 제시했다.

;지형학적 근거

:대서양 양쪽 대륙 해안선이 아닌 대륙붕 끝부분을 맞추면 잘 들어맞는다. 1965년 에드워드 불러드는 컴퓨터를 사용하여 수심 약 900m에서 대륙들을 맞춘 결과, 이들의 대응성이 매우 높다는 것을 보였다.

;지구물리학적 근거

:지구 표면 높이 빈도 곡선에는 육지와 해저, 두 개의 뚜렷한 봉우리가 나타난다. 이는 대륙 지각과 해양 지각이 서로 다른 층으로 구성되어 있으며, 아이소스타시에 따라 대륙 지각이 해저 지각 위에 떠 있는 모델로 설명된다. 이러한 구조는 대륙의 수평 이동 가능성을 시사한다. 또한, 지각은 짧은 주기에서는 탄성체처럼 행동하지만, 지질시대 규모에서는 점성률에 따라 유체처럼 행동할 수 있다.

;지질학적 근거

:아프리카와 남아메리카 대륙의 대서양 양쪽에서 지질 구조가 일치한다. 예를 들어, 부에노스아이레스의 시에라 데 라 벤타나 산맥과 남아프리카 공화국의 케이프 산맥의 습곡 구조가 일치하고, 다이아몬드를 포함하는 킴벌라이트 분포, 브라질과 아프리카의 편마암 대지의 암석과 주향이 일치한다.

:유럽과 북아메리카 대륙의 대서양 양쪽 지층도 일치한다. 투조 윌슨은 스코틀랜드의 칼레도니아 산맥을 가로지르는 단층이 북아메리카의 보스턴에서 뉴펀들랜드로 이어지는 카봇 단층과 연결된다는 것을 발견했다.

;고생물학적 근거

:글로소프테리스와 같은 특정 화석들의 분포는 대륙 이동으로 설명 가능하다. 단궁류 키노그나투스, 리스트로사우루스, 담수생 메소사우루스 화석, 유럽과 북아메리카 뉴펀들랜드 일부에서 발견되는 삼엽충 화석 등이 대표적이다.

;생물지리학적 근거

:바다를 건널 수 없는 지렁이 특정 속(Ocnerodrilidae, Acanthodrilidae, Octochaetidae)이나 담수 가재(''Limnocalanus macrurus'')의 격리 분포는 대륙 이동으로 설명하기 쉽다.

;고기후학적 근거

:현재 극지방인 스발바르가 과거 열대 기후였다는 점, 고생대 후기 빙하 분포가 현재 열대 지역에 걸쳐 있지만, 당시 북반구에는 빙하 흔적이 없다는 점 등은 대륙 이동으로 설명 가능하다. 남아메리카 동부 빙퇴석 방향은 과거 빙하가 현재 대서양 쪽에서 흘러왔음을 보여준다.

베게너는 지구 수축설을 비판하고, 육교설 대신 대륙 이동이 격리 분포를 더 잘 설명한다고 주장했다. 그는 지구 내부 방사성 원소의 붕괴열 존재, 지각 아이소스타시 등을 근거로 대륙 침강이 불가능하다고 보았다.

베게너에 따르면, 고생대에는 모든 대륙이 하나로 모여 있었고, 일부는 얕은 바다였다.[6] 쥐라기 이후 남극, 오스트레일리아, 인도가 아프리카 남부에서 분리되었고, 북아메리카, 그린란드, 유럽은 신생대에 분열되기 시작했다. 이러한 대륙 분열과 이동은 조산 운동을 일으켰다. 인도는 아시아 남부와 충돌하여 히말라야 산맥을 형성했고, 남북아메리카는 서쪽으로 이동하면서 서쪽에 긴 산맥들을 형성했다.

2. 3. 대륙 이동설에 대한 반대와 논쟁

1910년대부터 1950년대까지 대륙 이동설은 주류 과학계에서 대체로 받아들여지지 않았다. 그 이유는 다음과 같다.- 원동력 부재: 대륙 이동을 일으키는 타당한 원동력이 부족했다.

- 비현실적인 이동 속도: 베게너가 추정한 대륙 이동 속도는 250cm/y로, 너무 높았다. (현재 아메리카 대륙과 유럽, 아프리카의 분리 속도는 약 2.5cm/y이다.)

- 베게너의 배경: 베게너는 지질학자가 아니었기 때문에 그의 이론은 진지하게 받아들여지지 않았다.

- 판을 움직이는 힘에 대한 이해 부족: 오늘날에도 판을 움직이는 힘의 세부 사항은 완전히 이해되지 않고 있다.

이러한 어려움에도 불구하고, 소수의 과학자들은 대륙 이동설을 지지했다. 대표적인 인물이 영국의 지질학자 아서 홈즈였다. 홈즈는 1931년에 지구의 맨틀에 방사성 붕괴로 발생하는 열을 발산하고 지표면의 지각을 이동시키는 대류 세포가 있다고 제안했다. 1944년에 출판된 그의 저서 "물리 지질학 원리"는 대륙 이동에 관한 장으로 끝난다.

당시의 지질도는 동식물의 유사성과 페름기 아시아 대륙의 분할을 설명하기 위해 대서양과 인도양을 가로지르는 거대한 육교를 보여주었지만, 인도, 호주, 남아프리카의 빙하 작용은 설명하지 못했다.

한스 슈틸레(Hans Stille)와 레오폴트 코베르(Leopold Kober)는 대륙 이동설에 반대하며, 지구 수축(Contracting Earth)이 조산대(orogen) 형성에 중요한 역할을 하는 고지향사(geosyncline) 모델을 연구했다. 대륙 이동설에 반대한 다른 지질학자들로는 베일리 윌리스(Bailey Willis), 찰스 슈허트(Charles Schuchert), 롤린 챔벌린(Rollin Chamberlin), 발터 부허(Walther Bucher), 발터 펜크(Walther Penck)가 있다.

1939년 프랑크푸르트에서 열린 국제 지질학 회의는 고정설 지지자들이 주도했다. 특히 구조 지질학 전문가들은 빌럼 반 데어 그라흐트(Willem van der Gracht)를 제외하고 모두 고정설 지지자였다. 이 회의에서 대륙 이동설과 이동설(mobilism)에 대한 비판은 구조 지질학자들뿐만 아니라 퇴적학(Nölke), 고생물학(Nölke), 역학(Lehmann), 해양학(칼 트롤(Carl Troll), 게오르그 뷔스트(Georg Wüst)) 관점에서도 광범위하게 제기되었다. 회의 주최자인 한스 클로스(Hans Cloos) 또한 고정설 지지자였으며, 트롤과 함께 태평양을 제외하고는 대륙이 해양과 행동 양식에서 근본적으로 다르지 않다는 견해를 갖고 있었다. 에밀 아르강(Émile Argand)의 알프스 조산운동(Alpine orogeny)에 대한 이동설 이론은 쿠르트 로이히스(Kurt Leuchs)에 의해 비판을 받았다.

회의에 참석한 소수의 대륙 이동설 지지자들은 생물지리학(Kirsch, Wittmann), 고기후학(쿠르트 베게너(Kurt Wegener)), 고생물학(Gerth), 측지(geodetic) 측정(베게너)에 호소했다. F. 베르나우어(F. Bernauer)는 아이슬란드 남서부의 레이캬네스를 중앙 대서양 해령과 동일시하며, 레이캬네스와 마찬가지로 대서양 해저가 신장성 구조운동(extensional tectonics)을 겪고 있다고 주장했다. 베르나우어는 이러한 신장으로 인해 대륙이 약 100~200km 정도 떨어져 있다고 생각했는데, 이는 아이슬란드 화산대(volcanic zone in Iceland)의 너비와 거의 일치한다.

1920년대에는 대륙 이동설에 관한 심포지엄이 열리고 베게너의 저서가 여러 나라에서 출판되었지만, 1926년 뉴욕에서 열린 심포지엄의 보고서(1928년)는 많은 학자들의 반대 의견으로 채워졌고, 대륙 이동설의 사망 선고서로 간주되었다. 1930년 베게너의 사후, 대부분의 과학자들은 대륙 이동설을 진지하게 다루지 않게 되었고, 몇 년 후에는 나치 정권이 탄생하여 독일 과학계도 변모해갔다.

스티븐 제이 굴드는 "상식적으로 생각하면 '일어날 수 없는' 일은 그것이 일어났다는 증거만 아무리 많이 쌓아도 정당하게 평가되지 않는다. 어떻게 그것이 일어날 수 있는지를 설명하는 메커니즘이 필요하다" [8]라고 말하고 있다.

2. 4. 대륙 이동설의 수용 과정

1930년대부터 1950년대 후반까지 베닝-마이네스, 홈즈, 움브그로브 등 여러 연구자들이 현대 판구조론과 유사한 개념들을 제시했다. 특히 영국의 지질학자 아서 홈즈는 1920년에 판의 경계가 바다 아래에 있을 수 있다고 제안했고, 1928년에는 맨틀 내부의 대류가 그 원동력이 될 수 있다고 주장했다. 홈즈는 지구의 맨틀에 대류 세포가 포함되어 방사성 열을 방출하고 지표면의 지각을 움직인다고 제안했다.1947년, 모리스 유잉이 이끄는 과학자 팀은 중앙 대서양에서 해저 융기(중앙 해령)의 존재를 확인했고, 해저의 바닥이 대륙 지각과 다르다는 것을 발견했다. 이후 해양 분지를 수심 측량하면서 중앙 해령 시스템이 발견되었다. 이 시스템을 따라 새로운 해양 지각이 생성되고 있다는 중요한 결론이 내려졌고, 이는 "대규모 전 세계 열곡"이라는 개념으로 이어졌다.

한편, 과학자들은 해저에서 이상한 자기 변화를 인식하기 시작했다. 1959년부터 1963년 사이에 발표된 논문들에서 히젠, 디츠, 헤스, 메이슨, 바인, 매튜스, 모를리는 해저의 자화가 광범위한 줄무늬를 형성하며, 줄무늬마다 극성이 다르다는 것을 알아냈다. 이는 바인-매튜스-모를리 가설로 설명되었다. 즉, 지구 깊숙한 곳의 마그마가 해령 정상을 따라 분출하여 새로운 해양 지각을 생성하고, 이 지각은 지구 자기장에 의해 자화된다. 새로운 지각의 형성은 자화된 지각을 컨베이어 벨트처럼 분리시킨다.

결국 지구 물리학자들은 홈즈가 옳았다고 결론 내렸다. 해양 열곡은 대류 세포의 경계에서 조산 운동이 일어나는 장소였다. 1967년에 판구조론은 현대 지구 물리학의 주요 이론이 되었다.

브루스 히젠과 마리 타프는 지도 제작 기술과 지진 자료를 사용하여 대륙 이동 이론을 확인하는 증거를 제공했다.

2. 5. 현대의 증거와 판 구조론

1930년대부터 1950년대 후반까지 펠릭스 안드리스 베닝 마이네스, 아서 홈즈, 요하네스 헤르만 프레드릭 움브그로브 등 여러 연구자들은 현대 판 구조론과 매우 유사한 개념들을 제시했다. 특히 영국의 아서 홈즈는 1920년에 판의 경계가 바다 아래에 있을 수 있다고 제안했고, 1928년에는 맨틀 내부의 대류가 대륙 이동의 원동력일 수 있다고 주장했다. 그의 저서 "물리 지질학 원리"에는 지구의 맨틀에 대류 세포가 있어 방사성 열을 방출하고 지표면의 지각을 움직인다는 내용이 담겨 있었다.1947년, 모리스 유잉이 이끄는 과학자 팀은 중앙 대서양 해저에 융기가 존재하며, 해저 바닥이 대륙 지각과 화학적, 물리적으로 다르다는 것을 발견했다. 이후 해양 분지를 조사하면서 중앙 해령 시스템이 발견되었고, 이곳에서 새로운 해양 지각이 생성된다는 "대규모 전 세계 열곡" 개념이 등장했다.

제2차 세계 대전 중 개발된 장비를 사용하여 해저에서 자기 이상 변화가 관측되기 시작했다. 1959년부터 1963년 사이에 발표된 논문들에서 브루스 히젠, 로버트 디츠, 해리 해먼드 헤스, 로널드 조지 메이슨, 프레더릭 바인, 드러먼드 매슈스, 로렌스 모를리는 해저 자화가 얼룩말 무늬를 형성하며, 이는 "컨베이어 벨트" 또는 바인-매튜스-모를리 가설로 설명될 수 있음을 밝혔다. 지구 깊은 곳의 마그마가 해령을 통해 분출하여 새로운 해양 지각을 생성하고, 이 지각은 지구 자기장에 의해 자화되며, 지구 자기장의 역전에 따라 자화 방향이 바뀐 지각이 컨베이어 벨트처럼 분리된다는 것이다.

1967년, 해양 열곡이 대류 세포 경계에서 조산 운동이 일어나는 곳이라는 결론이 내려지면서 판 구조론은 현대 지구 물리학의 주요 이론이 되었다. 마리 타프는 지도 제작 기술과 지진 자료를 통해 대륙 이동설을 뒷받침하는 증거를 제시했다.

잭 올리버는 1968년 논문 "지진학과 새로운 지구조론"에서 지진 관측 자료를 통해 판 구조론을 뒷받침하는 지진학적 증거를 제시했다. 현대 판 구조론은 지각이 대륙 지각과 해양 지각으로 구성되며, 해양 지각은 확장 중앙 해령에서 생성되고 섭입과 함께 판을 움직여 조산 운동과 등자기 불균형을 일으킨다고 설명한다.

서로 다른 대륙 해안선에서 유사한 식물, 동물 화석이 발견되는 것은 대륙이 한때 연결되었음을 보여준다. 메소사우루스 화석은 브라질과 남아프리카 공화국에서, 리스트로사우루스 화석은 아프리카, 인도, 남극에서 발견되었다. 남아메리카와 아프리카에서 발견되는 일부 지렁이과(Ocnerodrilidae, Acanthodrilidae, Octochaetidae) 역시 대륙 이동의 증거이다.

남아메리카, 아프리카, 마다가스카르, 아라비아, 인도, 남극, 오스트레일리아에 분포하는 페름기-석탄기 빙하 퇴적물과 빙하 긁힘 자국은 곤드와나 초대륙의 존재를 시사하며, 이는 대륙 이동설의 핵심 증거가 되었다. 긁힘 자국은 현재 대륙 위치와 방향을 기준으로 적도에서 극지방으로 향하는 빙하 흐름을 나타내, 남반구 대륙들이 과거에 다른 위치에 있었음을 보여준다.

GPS 측정 결과, 하와이 마우이섬의 GPS 장치는 14년 동안 위도 방향으로 약 48cm, 경도 방향으로 약 84cm 이동했다.[5] 이는 대륙 이동이 현재도 진행 중임을 보여주는 최신 관측 자료이다.

3. 대륙 이동의 메커니즘

베게너는 대륙 이동의 원동력으로 이극력(원심력)과 조석력을 제시했다. 지구 자전에 의한 원심력으로 인도와 오스트레일리아가 적도 방향으로 이동하고, 달과 태양에 의한 조석력으로 인해 남북 아메리카가 서쪽으로 이동한다고 설명했다. 베게너는 밀도가 작은 시알(SiAl)층으로 이루어진 대륙 지각이 밀도가 높은 시마(SiMa)층 위를 미끄러지듯 이동한다고 생각했다.[2]

그러나 해롤드 제프리스, Paul Sophus Epstein|폴 소퍼스 에프스타인영어 등의 물리학자들은 원심력이나 조석력이 대륙을 움직일 만큼 강력하지 않다는 것을 증명했다. 또한 시마층은 유체가 아닌 고체이기 때문에, 베게너의 모델은 많은 지구물리학자와 지질학자들에게 받아들여지지 않았다.[2]

이후 알렉산더 뒤 토아는 조산대에 의한 끌림으로 대륙이 분열했다는 가설을 제시했고(1937년), 아서 홈즈는 시마층의 열대류에 의한 이동설을 주장했다(1929년). 이는 후에 맨틀 대류설(1944년)로 발전했다. 그러나 이들 역시 증거 부족과 정량적 불충분으로 인해 주류 지질학계로부터 외면받았다.[3]

4. 대륙 이동설과 육교설, 극 이동

당시 넓은 바다로 갈라진 서로 다른 대륙에 같은 종류 또는 매우 가까운 종의 동식물이 격리 분포하는 현상은 널리 알려져 있었다. 이를 설명하기 위해 육교설이 제안되었다. 육교설은 베링 해협처럼 현재는 바다이지만 과거에는 육지로서 동식물이 자유롭게 이동할 수 있었던 침강 육교가 있었다고 주장한다. 예를 들어 남아메리카와 아프리카를 대서양 남부에서 잇는 "남대서양 육교", 남아프리카·마다가스카르와 인도를 잇는 "렘리아 육교"와 같이, 해협과 같은 대륙붕이 아니라 현재는 깊은 해양저인 곳에도 침강 육교가 존재했다는 것이다.

육교설은 지구가 현재도 냉각되고 있기 때문에 지각이 수축한다는 지구 수축설을 전제로 하였다. 지구 수축설에 따르면 수축 활동에 의해 높아진 곳은 산이 되고, 반대로 침강한 곳은 바다가 된다. 베게너 시대에는 지구 수축설이 유력한 학설이었으며, 육교설은 대륙이 가라앉는 이유를 지구 수축설로 설명했다.

그러나 베게너는 지구 수축설에 대해 다음과 같은 문제점을 지적하며 부정했다. 첫째, 산맥을 형성하는 데 필요한 수축량은 계산 결과 불가능한 값을 나타낸다. 둘째, 지각의 아이소스타시로 인해 대륙이 침강하여 해양이 되는 것은 거의 불가능하다. 셋째, 지구 내부의 방사성 원소의 붕괴열(1898년에 라듐이 발견되었다)이 존재한다. 베게너는 대륙 이동을 고려하면 격리 분포를 설명하기 위해 지구물리학적으로 부자연스러운 침강 육교를 가정할 필요가 없다고 주장했다.

베게너는 대륙뿐만 아니라 지구의 극 위치도 이동한다고 주장했다. 그는 스승인 케펜(Wladimir Peter Köppen)과 함께 화석 조사를 통해 백악기 이후 남극점의 이동을 밝혀냈다. 그는 남아메리카와 아프리카를 기준으로 한 극 이동을 그림으로 나타내고, 그 차이를 대륙 이동에 의한 것으로 간주했다.

이후 1950년대에 고지자기 측정을 통해 인도의 북상을 지적한 패트릭 블랙켓(Patrick Blackett)의 연구실에서 런콘(Keith Runcorn), 어빙(Edward A. Irving) 등이 암석의 잔류자기를 조사했다. 그 결과 북아메리카 대륙과 유럽 대륙의 자북극 이동 궤적이 체계적으로 어긋나 있다는 사실이 확인되었고, 이는 대륙 이동의 독립적인 증거로 간주되었다.

5. 대륙 이동설에 대한 평가와 현대적 의의

대륙 이동설에 대한 평가는 다양했다. 유럽과 그 남반구 식민지 등에서는 초기부터 호의적으로 평가하는 연구자도 많았다. 거대한 습곡 산맥의 형성을 설명하는 데 사용되던 지구 수축설이 설득력을 잃어가던 시대에, 대륙 이동설은 산맥을 만들어내는 또 다른 원동력을 제공할 수 있었기 때문이다. 또한 남반구에서는 거리적으로 매우 가까운데 생물상이 완전히 다른 왈레스선처럼 대륙 이동이 없다면 도저히 설명할 수 없는 사례가 몇 가지 발견되었다. 대륙 이동설이 전혀 주목받지 못하던 시대에도 남아프리카나 오스트레일리아의 연구자들 중에는 대륙 이동을 지지하는 사람들이 있었다. 반면, 미국의 연구자들은 부정적으로 평가했다. 당시 알려진 물리학으로는 대륙 이동을 일으키는 듯한 추진력을 설명할 수 없었기 때문이다. 그들은 종종 베게너를 전문 분야가 아닌 학자로서 감정적으로 비판했다. 일본에서는 테라다 토라히코가 호의적으로 소개했지만, 1924년 해롤드 제프리스 등의 비판이 알려지게 되면서 다루는 연구자는 줄어들었다.

1920년대에는 대륙 이동설에 관한 심포지엄이 열리고 베게너의 저서가 여러 나라에서 출판되었지만, 1926년 뉴욕에서 열린 심포지엄의 보고서(1928년)는 많은 학자들의 반대 의견으로 채워졌고, 대륙 이동설의 사망 선고서로 간주되었다. 1930년 베게너의 사후, 대부분의 과학자들은 대륙 이동설을 진지하게 다루지 않게 되었고, 몇 년 후에는 나치 정권이 탄생하여 독일 과학계도 변모해갔다.

현대의 시각으로 보면 부자연스러운 육교설보다 훨씬 설명력이 있는 것처럼 보이는 대륙 이동설이 받아들여지지 않았던 이유 중 하나로, 대륙을 움직이는 원동력을 설명할 수 없었던 점이 자주 언급된다. 베게너는 지형, 지질·고생물·고기후의 여러 자료를 증거로 제시했지만, 모두 상황 증거에 불과했고, 당시 일반적인 개념을 뒤엎을 만한 증거로는 여겨지지 않았다. S.J.굴드는 "상식적으로 생각하면 '일어날 수 없는' 일은 그것이 일어났다는 증거만 아무리 많이 쌓아도 정당하게 평가되지 않는다. 어떻게 그것이 일어날 수 있는지를 설명하는 메커니즘이 필요하다" [8]라고 말하고 있다. 또한 당시 물리학으로는 대륙이 움직인다는 것을 직접적으로 증명하는 방법이 없었다. 베게너도 『대륙과 해양의 기원』에서 "측지학적 논의"라는 장을 마련하여 "현재의 대륙 위치 변화를 실측하는 정량적 증명이야말로 대부분의 연구자가 가장 엄밀하고 신뢰할 수 있는 대륙 이동설의 검증이다"라고 말하고 있다.

그 후 1950년대부터 1960년대에 걸쳐 고지자기와 대서양 해저 등의 연구를 통해 해저확장설이 제창되었고, 그것이 판구조론 이론으로 발전했다. 그리고 판의 운동의 결과로 대륙 이동이 유도되므로 베게너의 설도 재검토되게 되었다. 하지만 베게너의 설은 해저면을 구성하는 지층 위를 대륙 자신이 미끄러져 움직인다는 것이며, 판이 그 표면에 노출되는 대륙을 동반하여 움직인다는 판구조론 이론과는 메커니즘이 다르다.

대륙 이동설이 조롱의 대상이었던 시대와 그 후의 재평가를 지질학 분야에서 직접 경험한 고생물학자 S.J. 굴드는 다음과 같이 말한다.

대륙 이동의 실측은 1980년대 후반에 전파별과 위성을 이용한 측량 기술(VLBI)이 발전한 후에 가능해졌고, 많은 대륙이 1년에 수 1cm의 속도로 이동하고 있다는 것이 명확해졌다.

참조

[1]

웹사이트

Ampferer, Otto (1875–1947)

https://kalliope-ver[...]

[2]

논문

Die virtuelle Welt des Otto Ampferer und die Realität seiner Zeit

https://www2.uibk.ac[...]

[3]

웹사이트

Wegener and his proofs

https://web.archive.[...]

[4]

학술지

Albrecht Penck (1858–1945) and Walther Penck (1888–1923), two German geomorphologists

[5]

웹사이트

How Do We Know The Continents Are Moving?

https://www.djublons[...]

2014-09-02

[6]

서적

ウェゲナー

[7]

웹사이트

GlobalTectonics論の形成と受容

http://repo.lib.hose[...]

2012-07-15

[8]

서적

パンダの親指 下

早川書房

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com