라구사 공화국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

라구사 공화국은 원래 라구사 공동체로 불렸으며, 14세기경 라구사 공화국으로 명칭이 변경된 도시 국가이다. 아드리아 해 연안의 두브로브니크를 중심으로 달마티아 남부 지역을 지배하며, 1358년 헝가리 왕국의 종주권을 받아 독립했다. 15세기에서 16세기에 걸쳐 아드리아 해와 지중해 무역을 통해 번성했으며, 베네치아, 오스만 제국 등 주변 국가들과 복잡한 외교 관계를 맺었다. 1667년 지진과 지중해 무역의 쇠퇴로 쇠퇴하기 시작했고, 1808년 나폴레옹 군대에 의해 멸망했다. 이후 오스트리아 제국, 오스트리아-헝가리 제국을 거쳐 현재는 크로아티아에 속하며, 두브로브니크의 성벽 등 건축 유산과 1022년부터 1808년까지의 기록 보관소는 유네스코 세계유산으로 등재되어 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 크로아티아의 중세사 - 해양공화국

해양 공화국은 19세기 역사 기술에서 유래된 용어로, 자율성을 기반으로 항해와 해상 무역을 통해 경제적, 정치적, 문화적 영향력을 행사했던 이탈리아 도시 국가들을 지칭하며, 9세기부터 지중해 무역 중심지로서 번영하다가 경쟁과 쇠퇴를 겪고 주변 강대국에 병합되었다. - 두브로브니크의 역사 - 두브로브니크 포위전

두브로브니크 포위전은 크로아티아 독립 전쟁 중 유고슬라비아 인민군과 몬테네그로군이 크로아티아의 두브로브니크를 포위, 공격하여 점령 후 세르비아나 몬테네그로에 병합하려다 실패한 사건으로, 유네스코 세계 문화유산인 두브로브니크 구시가지에 심각한 피해를 입히고 전쟁 범죄 논란을 야기했다. - 해양공화국 - 피사 공화국

피사 공화국은 중세 시대 이탈리아 피사를 중심으로 지중해 무역을 주도하며 강력한 해군력을 떨쳤으나 제노바와의 경쟁에서 패배하고 피렌체 공화국에 합병되었으며, 현재 피사에는 당시 번영을 보여주는 피사 로마네스크 양식 건축물들이 남아있다. - 해양공화국 - 베네치아 공화국

베네치아 공화국은 5세기부터 1797년까지 베네치아를 중심으로 존속하며 아드리아 해 무역으로 번성하고 강력한 해군력으로 동방 무역을 주도했으나 나폴레옹의 침공으로 멸망한 해상 공화국이다.

2. 명칭

본래는 ''Communitas Ragusinala|라틴어|라구사 공동체}}''라고 불렸으나, 14세기경에 이라고 다시 이름이 붙었으며, 1385년에 처음으로 언급되었다.[56][3] 하지만 이전 명칭 하에서도 공화국이었으며, 다만 총독은 라구사의 대의회가 아닌 베네치아에서 임명했다. 이탈리아어로는 ''Repubblica di Ragusait'', 크로아티아어로는 ''Dubrovačka Republikahr'' ()라고 한다.

슬라브어 명칭인 "두브로브니크"는 "참나무 숲"을 뜻하는 ''dubravahr''에서 유래한 것으로, 민간어원설에 따른 것이다.[4] 아드리아 해 연안 도시 두브로브니크의 이름은 쿠린 반의 칙령(1189년)에 처음 기록되었다.[5] 14세기 초부터 "라구사"와 함께 사용되었다.[6]

라틴어, 이탈리아어, 달마티아어 명칭인 ''Ragusala''는 "절벽"을 의미하는 그리스어 ξαυgrc(''xaugrc'')에서 유래한 ''Lausala''에서 나왔을 가능성이 있다. 이후 ''Rausiumla'', ''Rhagusiumla'', ''Ragusiumla'', ''Rausiala'' (심지어 ''Lavusala'', ''Labusala'', ''Raugiala'', ''Rachusala'')를 거쳐 최종적으로 ''Ragusala''가 되었다. 또 다른 설에 따르면, 블라디미르 오렐(Vladimir Orel)에 의하면 "라구사"라는 용어는 원알바니아어의 ''*rāguša''(포도를 의미, 현대 알바니아어 ''rrush''(포도)와 비교)에서 유래하거나 관련이 있다고 한다.[7] 제1차 세계 대전 이후 라구사에서 두브로브니크로 공식적인 이름 변경이 이루어졌다.

역사학에서는 "라구사 공화국"으로 알려져 있다.[8]

2. 1. 어원

본래는 ''Communitas Ragusinala|라틴어|라구사 공동체}}''라고 불렸으나, 14세기경에 이라고 다시 이름이 붙었으며, 1385년에 처음으로 언급되었다.[56][3] 하지만 이전 명칭 하에서도 공화국이었으며, 다만 총독은 라구사의 대의회가 아닌 베네치아에서 임명했다. 이탈리아어로는 ''Repubblica di Ragusait'', 크로아티아어로는 ''Dubrovačka Republikahr'' ()라고 한다.슬라브어 명칭인 "두브로브니크"는 "참나무 숲"을 뜻하는 ''dubravahr''에서 유래한 것으로, 민간어원설에 따른 것이다.[4] 아드리아 해 연안 도시 두브로브니크의 이름은 쿠린 반의 칙령(1189년)에 처음 기록되었다.[5] 14세기 초부터 "라구사"와 함께 사용되었다.[6]

라틴어, 이탈리아어, 달마티아어 명칭인 ''Ragusala''는 "절벽"을 의미하는 그리스어 ξαυgrc(''xaugrc'')에서 유래한 ''Lausala''에서 나왔을 가능성이 있다. 이후 ''Rausiumla'', ''Rhagusiumla'', ''Ragusiumla'', ''Rausiala'' (심지어 ''Lavusala'', ''Labusala'', ''Raugiala'', ''Rachusala'')를 거쳐 최종적으로 ''Ragusala''가 되었다. 또 다른 설에 따르면, 블라디미르 오렐(Vladimir Orel)에 의하면 "라구사"라는 용어는 원알바니아어의 ''*rāguša''(포도를 의미, 현대 알바니아어 ''rrush''(포도)와 비교)에서 유래하거나 관련이 있다고 한다.[7] 제1차 세계 대전 이후 라구사에서 두브로브니크로 공식적인 이름 변경이 이루어졌다.

역사학에서는 "라구사 공화국"으로 알려져 있다.[8]

3. 영역

라구사 공화국은 달마티아 남부의 좁은 지역을 지배했다. 1426년에 확정된 최종 국경은 네움에서 프레블라카 반도로 이어지는 본토 해안 지역과 펠레샤츠반도, 라스토보섬, 믈레트섬, 그리고 콜로체프섬, 로푸드섬, 시판섬 같은 소규모 군도들을 포함했다.[57]

15세기에는 코르출라섬, 브라치섬, 흐바르섬들을 8년간 차지하기도 했으나, 베네치아의 특권 제공 약속에 동조한 이 지역 귀족들의 저항으로 포기했다.

16세기 라구사의 행정 구역은 라구사(두브로브니크) 시와 코나블레, 주파 두브로바치카-브레노, 슬라노, 스톤, 라스토보섬, 믈레트섬, 시판섬, 로푸드섬, 콜로체프섬 등의 자치 지역, 그리고 대의회에서 지정한 지방 총독들이 다스리는 식민지(차브타트, 오레비치, 야니나) 등으로 구성되었다. 라스토보섬과 믈레트섬은 자신들만의 법령을 지닌 반자치 도시들이었다.

3. 1. 지리적 범위

라구사 공화국은 달마티아 남부의 좁은 지역을 지배했다. 1426년에 확정된 최종 국경은 네움에서 프레블라카 반도로 이어지는 본토 해안 지역과 펠레샤츠반도, 라스토보섬, 믈레트섬, 그리고 콜로체프섬, 로푸드섬, 시판섬 같은 소규모 군도들을 포함했다.[57]

15세기에는 코르출라섬, 브라치섬, 흐바르섬들을 8년간 차지하기도 했으나, 베네치아의 특권 제공 약속에 동조한 이 지역 귀족들의 저항으로 포기했다.

16세기 라구사의 행정 구역은 라구사(두브로브니크) 시와 코나블레, 주파 두브로바치카-브레노, 슬라노, 스톤, 라스토보섬, 믈레트섬, 시판섬, 로푸드섬, 콜로체프섬 등의 자치 지역, 그리고 대의회에서 지정한 지방 총독들이 다스리는 식민지(차브타트, 오레비치, 야니나) 등으로 구성되었다. 라스토보섬과 믈레트섬은 자신들만의 법령을 지닌 반자치 도시들이었다.

3. 2. 행정 구역

라구사 공화국은 달마티아 남부의 좁은 지역을 지배했다. 1426년에 형성된 최종 국경은 네움에서 프레블라카 반도로 이어지는 본토 해안, 펠레샤츠반도, 라스토보섬, 믈레트섬, 콜로체프섬, 로푸드섬, 시판섬 등 여러 작은 섬들을 포함했다.[57]15세기 라구사 공화국은 코르출라섬, 브라치섬, 흐바르섬을 8년 동안 차지하기도 했지만, 베네치아 공화국에 동조하여 특권을 제공받은 이 지역 소귀족들의 저항으로 포기해야 했다.

16세기 라구사의 행정 구역은 라구사(두브로브니크) 시와 자치 지역(코나블레, 주파 두브로바치카-브레노, 슬라노, 스톤, 라스토보섬, 믈레트섬, 시판섬, 로푸드섬, 콜로체프섬) 및 대의회에서 지정한 지방 총독들이 다스리는 식민지(차브타트, 오레비치, 야니나) 등으로 구성되었다. 라스토보섬과 믈레트섬은 자체 법령을 지닌 반자치 도시들이었다.

4. 역사적 배경

1358년 헝가리 왕국으로부터 독립하여 15세기부터 16세기에 걸쳐 아드리아 해 및 지중해 무역으로 최전성기를 맞이했으며, 15세기에는 두브로브니크(라구사)에서 출항하는 상선이 300척, 두브로브니크 인구는 4만 명이었다고 한다.[50] 1667년 대지진을 계기로 당시 지중해 무역의 불황과 맞물려 쇠퇴하기 시작했다. 1806년 나폴레옹 군대(대육군)에 항복하고, 1808년에는 이탈리아 왕국에 병합되었다. 나폴레옹 몰락 후 열린 빈 회의에서는 오스트리아 제국의 국력 회복을 목표로 한 외무대신 메테르니히가 의장을 맡았던 만큼, 라구사 공화국의 재독립은 인정되지 않았고, 오스트리아령 달마티아 왕국의 한 지역으로서 오스트리아 황실령에 병합되었다. 이후 재독립하지 않고 현재에 이르고 있으며, 1991년 이후로는 크로아티아령이 되어 있다.

현재 두브로브니크에는 라구사 공화국 시대의 성벽 및 기타 건물들이 거의 그대로 남아 있으며, 세계유산으로도 등재되어 있다.[51][52] 또한, 1022년부터 1808년까지의 두브로브니크 공화국의 기록 보관소는 2023년 세계 기록 유산에 등재되었다.[53]

=== 라구사의 기원 ===

비잔티움 제국의 황제 콘스탄티누스 7세의 저서 《제국 행정》(De Administrando Imperio)에 따르면, 615년경 아바르족과 슬라브인들에 의해 로마의 도시 에피다우름(오늘날의 차브타트)이 파괴되자, 그곳의 거주민들이 대략 7세기에 라구사를 세웠다고 한다.[58] 이 침략에서 살아남은 생존자 일부가 북쪽으로 25km 정도를 올라가 해안 근처의 섬에 정착하였고, 그 도시는 곧 라우사가 되었다. 그것이 슬라브인들의 관심을 끌었고, 두 차례의 공격을 통해 656년에 에피다우름을 완전히 파괴시키는 결과를 불러일으켰다.[59] 크로아티아인들과 세르비아인들이 포함된 슬라브인들이 7세기에 이곳 해안에 정착했다.[8] 슬라브족은 그들의 정착지를 "두브로브니크"라고 불렀다. 비잔티움 제국과 슬라브족은 적대적인 관계였지만, 12세기까지 두 정착지는 합쳐졌다. 도시를 나누던 수로는 메워져 현재의 중심가인 스트라둔이 되었다. 따라서 "두브로브니크"는 통합된 도시의 슬라브어 이름이 되었다.[9]

최근 발굴을 바탕으로 한 이론에 따르면, 이 도시는 훨씬 이전, 적어도 5세기, 그리고 아마도 고대 그리스 시대에 건설되었을 가능성이 있다(안툰 니체티치(Antun Ničetić)의 저서 『두브로브니크 항구의 역사』(Povijest dubrovačke luke)에 따름). 이 이론의 핵심은 고대 시대의 배가 하루에 약 83~93km을 항해했고, 선원들은 밤 동안 휴식을 위해 배를 물에서 끌어낼 수 있는 모래 해변이 필요했다는 점이다. 이상적인 조건은 근처에 담수원이 있는 것이었다. 두브로브니크는 176km 떨어진 부드바와 코르출라의 그리스 정착지의 중간 지점에 위치해 있어 담수원과 모래 해변 모두를 갖추고 있었다.[10]

=== 초기 발전 ===

초창기 수 세기 동안 라구사는 비잔티움 제국의 지배 아래 있었다.[11] 866년에서 867년에 걸쳐 사라센인들은 라구사를 공격했는데, 이 공방전은 15개월간 지속되다가 비잔티움 황제 바실 1세가 니케타스 오리파스가 이끄는 함대를 파견하면서 종식되었다.[11] 오리파스의 "기의 과시"는 즉각적인 결과를 가져왔고, 슬라브 부족들은 황제에게 사절을 보내 그의 종주권을 다시 한번 인정했다.[11] 바실은 관리, 요원, 선교사들을 그 지역에 파견하여 해안 도시들과 지역들에 대한 비잔티움의 통치를 비잔티움 행정구역인 테마 형태인 달마티아로 회복하는 한편, 내륙의 슬라브 부족 공국들은 그들의 통치자들 아래서 대체로 자치권을 유지하도록 내버려 두었다.[11] 크로아티아인과 다른 슬라브 부족들의 기독교화도 이 무렵에 시작되었다.[11]

베네치아 공화국은 라구사를 자신의 지배하에 두어야 할 경쟁자로 여기기 시작했지만, 948년에 도시를 정복하려는 시도는 실패했다.[12] 시민들은 이것을 그들의 수호 성인으로 받아들인 성 블라시우스 덕분이라고 여겼다.[12]

1050년, 크로아티아의 왕 스테판 1세는 해안을 따라 토지를 기증하여 라구사의 영토를 원래 도시에서 북쪽으로 16km 떨어진 자톤까지 확장했고, 이로써 공화국은 옴블라 강 어귀의 정상에 있는 샘에서 솟아나는 풍부한 담수 공급원을 통제하게 되었다.[12] 스테판의 기증에는 현재 두브로브니크의 상업 항구인 그루시 항구도 포함되었다.[12] 따라서 라구사 시정촌 또는 공동체의 원래 영토는 라구사 도시, 주파 두브로바츠카(Župa dubrovačka), 그루시, 옴블라, 자톤, 엘라피티 제도(시판, 로푸드, 콜로체프) 섬과 도시 근처의 일부 작은 섬들로 구성되었다.

1191년, 황제 이사악 2세 앙겔로스는 이 도시의 상인들에게 비잔티움에서 자유롭게 무역할 권리를 부여했다.[13][14] 비슷한 특권은 몇 년 전에 세르비아(1186)와 보스니아(1189)에서도 얻었다. 반 쿨린의 칙령은 또한 이 도시가 "두브로브니크(Dubrovnik)"로 언급된 최초의 공식 문서이기도 하다.[13][14] 12세기 아랍 지리학자 무함마드 알-이드리시는 라구사와 그 주변 지역을 언급했고, 그의 저술에서 그는 라구사를 크로아티아 최남단 도시라고 언급했다.[13][14]

=== 베네치아 공화국의 종주권 (1205-1358) ===

1202년, 베네치아 공화국은 제4차 십자군의 군대와 함께 달마티아를 침략했고, 라구사는 조공을 바치도록 강요받았다. 라구사는 베네치아에 가죽, 밀랍, 은, 기타 금속과 같은 제품을 공급하기 시작했다. 베네치아는 이 도시를 아드리아 해 남부의 해군 기지로 사용했다.[15][16][17]

베네치아인들은 라구사를 발칸 반도 노예 무역의 중요한 거점으로 이용했는데, 이곳에서 노예들은 발칸 반도에서 아드리아 해를 건너 에게 해로 이동되었고, 서쪽의 스페인이나 남쪽의 이집트로 팔려나갔다.[15][16]

자다르와 달리, 라구사와 베네치아 사이에는 큰 마찰이 없었는데, 라구사가 동서 간 무역에서 대체 운송업체로 경쟁하기 시작하지 않았고, 도시는 상당한 자치권을 유지했기 때문이다. 그러나 라구사 주민들은 점점 더 늘어나는 조공에 불만을 품었다.[17]

13세기 중반, 라스토보 섬이 라구사 영토에 추가되었다. 1325년 1월 22일, 세르비아 왕 스테판 우로시 3세는 스톤시와 펠예샤츠 반도의 해양 영토를 라구사에 매각하는 문서를 발행했다.[18][19] 1333년, 스테판 두샨 통치 기간에 이 두 영토는 라구사에 인계되었다.[20] 1348년 1월, 흑사병이 도시를 강타하여 도시 인구가 급감했다.[21]

4. 1. 라구사의 기원

비잔티움 제국의 황제 콘스탄티누스 7세의 제국 행정(De Administrando Imperio)에 따르면, 615년 경에 아바르족과 슬라브인들에 의해 로마의 도시 에피다우름(오늘날의 차브타트)이 파괴되자, 그곳의 거주민들이 대략 7세기에 라구사를 세웠다고 한다.[58] 이 침략에서 살아남은 생존자 일부가 북쪽으로 25Km 정도를 올라가 해안 근처의 섬에 정착하였고, 그 도시는 곧 라우사가 되었다. 그것이 슬라브인들의 관심을 끌었고, 두 차례의 공격을 통해 656년에 에피다우름을 완전히 파괴시키는 결과를 불러일으켰다.[59] 크로아티아인들과 세르비아인들이 포함된 슬라브인들이 7세기에 이곳 해안에 정착했다.[8] 슬라브족은 그들의 정착지를 "두브로브니크"라고 불렀다. 비잔티움 제국과 슬라브족은 적대적인 관계였지만, 12세기까지 두 정착지는 합쳐졌다. 도시를 나누던 수로는 메워져 현재의 중심가인 스트라둔이 되었다. 따라서 "두브로브니크"는 통합된 도시의 슬라브어 이름이 되었다.[9]최근 발굴을 바탕으로 한 이론에 따르면, 이 도시는 훨씬 이전, 적어도 5세기, 그리고 아마도 고대 그리스 시대에 건설되었을 가능성이 있다(안툰 니체티치(Antun Ničetić)의 저서 『두브로브니크 항구의 역사』(Povijest dubrovačke luke)에 따름). 이 이론의 핵심은 고대 시대의 배가 하루에 약 83~93km을 항해했고, 선원들은 밤 동안 휴식을 위해 배를 물에서 끌어낼 수 있는 모래 해변이 필요했다는 점이다. 이상적인 조건은 근처에 담수원이 있는 것이었다. 두브로브니크는 176km 떨어진 부드바와 코르출라의 그리스 정착지의 중간 지점에 위치해 있어 담수원과 모래 해변 모두를 갖추고 있었다.[10]

4. 2. 초기 발전

초창기 수 세기 동안 라구사는 비잔티움 제국의 지배 아래 있었다.[11] 866년에서 867년에 걸쳐 사라센인들은 라구사를 공격했는데, 이 공방전은 15개월간 지속되다가 비잔티움 황제 바실 1세(Basil I)가 니케타스 오리파스(Niketas Ooryphas)가 이끄는 함대를 파견하면서 종식되었다.[11] 오리파스의 "기의 과시"는 즉각적인 결과를 가져왔고, 슬라브 부족들은 황제에게 사절을 보내 그의 종주권을 다시 한번 인정했다.[11] 바실은 관리, 요원, 선교사들을 그 지역에 파견하여 해안 도시들과 지역들에 대한 비잔티움의 통치를 테마 형태인 달마티아로 회복하는 한편, 내륙의 슬라브 부족 공국들은 그들의 통치자들 아래서 대체로 자치권을 유지하도록 내버려 두었다.[11] 크로아티아인과 다른 슬라브 부족들의 기독교화도 이 무렵에 시작되었다.[11]베네치아는 라구사를 자신의 지배하에 두어야 할 경쟁자로 여기기 시작했지만, 948년에 도시를 정복하려는 시도는 실패했다.[12] 시민들은 이것을 그들의 수호 성인으로 받아들인 성 블라시우스(Saint Blaise) 덕분이라고 여겼다.[12]

1050년, 크로아티아의 왕 스테판 1세는 해안을 따라 토지를 기증하여 라구사의 영토를 원래 도시에서 북쪽으로 16km 떨어진 자톤까지 확장했고, 이로써 공화국은 옴블라 강 어귀의 정상에 있는 샘에서 솟아나는 풍부한 담수 공급원을 통제하게 되었다.[12] 스테판의 기증에는 현재 두브로브니크의 상업 항구인 그루시(Gruž) 항구도 포함되었다.[12] 따라서 라구사 시정촌 또는 공동체의 원래 영토는 라구사 도시, 주파 두브로바츠카(Župa dubrovačka), 그루시(Gruž), 옴블라(Ombla), 자톤, 엘라피티 제도(Elafiti)(시판, 로푸드, 콜로체프) 섬과 도시 근처의 일부 작은 섬들로 구성되었다.

1191년, 황제 이사악 2세 앙겔로스(Isaac II Angelos)는 이 도시의 상인들에게 비잔티움에서 자유롭게 무역할 권리를 부여했다.[13][14] 비슷한 특권은 몇 년 전에 세르비아(1186)와 보스니아(1189)에서도 얻었다. 보스니아의 반 쿨린의 칙령(Charter of Ban Kulin)은 또한 이 도시가 "두브로브니크(Dubrovnik)"로 언급된 최초의 공식 문서이기도 하다.[13][14] 12세기 아랍 지리학자 무함마드 알-이드리시(Muhammad al-Idrisi)는 라구사와 그 주변 지역을 언급했고, 그의 저술에서 그는 라구사를 크로아티아 최남단 도시라고 언급했다.[13][14]

4. 3. 베네치아 공화국의 종주권 (1205-1358)

1202년, 베네치아 공화국은 제4차 십자군의 군대와 함께 달마티아를 침략했고, 라구사는 조공을 바치도록 강요받았다. 라구사는 베네치아에 가죽, 밀랍, 은, 기타 금속과 같은 제품을 공급하기 시작했다. 베네치아는 이 도시를 아드리아 해 남부의 해군 기지로 사용했다.[15][16][17]베네치아인들은 라구사를 발칸 반도 노예 무역의 중요한 거점으로 이용했는데, 이곳에서 노예들은 발칸 반도에서 아드리아 해를 건너 에게 해로 이동되었고, 서쪽의 스페인이나 남쪽의 이집트로 팔려나갔다.[15][16]

자다르와 달리, 라구사와 베네치아 사이에는 큰 마찰이 없었는데, 라구사가 동서 간 무역에서 대체 운송업체로 경쟁하기 시작하지 않았고, 도시는 상당한 자치권을 유지했기 때문이다. 그러나 라구사 주민들은 점점 더 늘어나는 조공에 불만을 품었다.[17]

13세기 중반, 라스토보 섬이 라구사 영토에 추가되었다. 1325년 1월 22일, 세르비아 왕 스테판 우로시 3세는 스톤시와 펠예샤츠 반도의 해양 영토를 라구사에 매각하는 문서를 발행했다.[18][19] 1333년, 스테판 두샨(스테판 우로시 4세) 통치 기간에 이 두 영토는 라구사에 인계되었다.[20] 1348년 1월, 흑사병이 도시를 강타하여 도시 인구가 급감했다.[21]

5. 역사

1358년 자다르 조약으로 베네치아는 달마티아에 대한 모든 권리를 포기해야 했다.[22] 라구사는 헝가리 왕 루이 1세의 종주권을 받아들였다. 1358년 5월 27일, 루이 1세와 대주교 이반 사라카(Ivan Saraka) 사이에 비셰그라드에서 최종 합의가 이루어졌다.[22] 라구사는 헝가리의 종주권을 인정했지만, 지방 귀족들은 부다의 헝가리 궁정의 간섭 없이 계속 통치했다.[22] 라구사 공화국은 해군력이 없었던 헝가리 루이 1세의 종주권 아래에서 이익을 얻었고, 그와는 이해관계의 충돌이 거의 없었다. [22] 마지막 베네치아 콘테(conte)는 서둘러 떠났다. 비셰그라드 협정에 따라 두브로브니크는 공식적으로 크로아티아 반의 관할하에 있었지만, 도시는 왕실과 반의 권위 모두에 성공적으로 저항했다.

1399년, 라구사와 펠예샤츠 사이의 지역인 프리모리예(Primorje)(두브로바치코 프리모리예, Dubrovačko primorje)와 슬라노(Slano)(라틴어: Terrae novae)를 얻었다. 슈테판 오스토야(Stephen Ostoja)로부터 매입한 것이다. 1403년과 1404년에 벌어진 짧은 보스니아와의 전쟁은 보스니아의 철수로 끝났다. 1419년부터 1426년 사이에 아스타레아(Župa dubrovačka) 남쪽의 코나블레(Konavle) 지역과 카브타트(Cavtat) 도시가 공화국의 영토에 추가되었다.

15세기 전반기에 추기경 이반 스토이코비치(Ivan Stojković)(Johannes de Carvatia)는 두브로브니크에서 교회 개혁가이자 작가로 활동했다.

1430년과 1442년, 라구사 공화국은 오스만 제국과 단기적인 협정을 맺어 자국의 지위를 명확히 했다.[24] 1458년, 라구사 공화국은 오스만 제국과 조약을 체결하여 술탄의 조공국이 되었다.[24] 이 조약에 따라 공화국은 술탄에게 "충성", "성실", "복종"을 맹세하고 매년 공물을 바쳐야 했는데, 1481년에는 그 금액이 12,500골드화로 정의되었다.[24] 술탄은 라구사를 보호하고 광범위한 무역 특권을 부여했다.[24] 이 협정에 따라 공화국은 자치 지위를 유지했고 사실상 독립적이었으며, 보통 안코나 공화국과 동맹을 맺었다.[24]

라구사 공화국은 외국 세력과 관계를 맺고 조약을 체결할 수 있었으며(오스만 제국의 이익과 상충되지 않는 한), 자국의 깃발 아래 함선을 운항했다.[25] 오스만 제국의 봉신국이 된 것은 제국 내에서 특별한 무역권을 부여받는다는 것을 의미했다.[25] 라구사는 오스만 제국을 대신하여 아드리아해 무역을 처리했고, 라구사 상인들은 포르타로부터 특별한 세금 면제와 무역상의 이점을 받았다.[25] 또한 주요 오스만 도시에서 치외법권을 누리는 식민지를 운영했다.[25]

라구사 상인들은 오스만 제국 선박 이외에는 출입이 금지된 흑해로 진출할 수 있었다.[26] 라구사 상인들은 다른 외국 상인들보다 관세를 덜 지불했으며, 베네치아와의 분쟁에서 오스만 제국을 포함한 여러 외국 세력으로부터 외교적 지원을 받았다.[26][27][28]

오스만 제국은 피렌체와 부르사(북서부 아나톨리아의 오스만 항구) 사이의 대부분의 교역이 라구사를 통해 이루어졌기 때문에 라구사를 중요한 항구로 여겼다.[29] 피렌체의 화물은 페사로, 파노 또는 안코나의 이탈리아 항구를 떠나 라구사에 도착했다.[29] 그곳에서부터 보스나사라이(사라예보)–노비바자르–스코피예–플로브디프–에디르네 육로를 이용했다.[29]

16세기 후반, 라구사는 오스만 제국의 이익에 영향을 미치지 않는다는 조건으로 상선을 스페인 제국에 제공했고, 오스만 제국은 라구사의 무역이 오스만 제국과 전쟁 중인 국가로부터의 상품 수입을 허용했기 때문에 이 상황을 묵인했다.[30]

라구사는 영국, 스페인, 제노바와 함께 15세기 모든 바다, 심지어 아드리아해에서도 베네치아의 가장 큰 경쟁자였다.[17] 가르가노의 풍부한 참나무 숲에 인접해 있었기 때문에 베네치아로부터 화물을 빼앗을 수 있었다.[17]

라구사 공화국은 1358년 헝가리 왕국으로부터 독립하여 15세기부터 16세기에 걸쳐 아드리아해 및 지중해 무역으로 최전성기를 맞이했다. 15세기에는 라구사에서 출항하는 상선이 300척, 인구는 4만 명이었다고 한다.

1667년 두브로브니크 지진과 지중해 무역의 쇠퇴는 라구사 공화국 쇠퇴의 주요 원인이었다.[50] 포르투갈 제국의 탐험으로 새로운 해상 루트가 열리면서 향신료 무역은 더 이상 지중해를 통하지 않게 되었고, 아메리카 대륙의 발견은 지중해 해운에 위기를 초래했다. 이는 베네치아 공화국과 라구사 공화국 모두의 쇠퇴의 시작이었다.

1667년 4월 6일, 1667년 두브로브니크 지진으로 약 2,000명의 시민이 사망했고, 집정관 시슈문도 군둘리치를 포함한 많은 귀족들이 사망했다. 도시의 대부분의 공공 건물이 파괴되었고, 고딕 양식과 르네상스 양식의 건물들 – 궁전, 교회, 수도원 – 이 파괴되었다. 스폰자 궁전과 집정관 궁전의 전면부만이 살아남았다. 도시는 더욱 소박한 바로크 양식으로 재건되었으나, 이전의 영광을 되찾지는 못했다.

1683년 오스만 제국은 카렌베르크 전투에서 패배했다. 1684년, 라구사는 1358년 비셰그라드에서 체결된 협정을 갱신하고, 연간 500 두캇의 세금을 조건으로 헝가리 왕으로서 합스부르크의 주권을 수용했다. 동시에 라구사는 오스만 제국의 주권을 계속 인정했다. 카를로비츠 조약 (1699)에서 오스만 제국은 헤르체고비나를 유지하는 대신, 합스부르크 가문, 베네치아, 폴란드, 러시아에 광대한 영토를 할양했다. 라구사 공화국은 베네치아 공화국이 육지에서가 아닌 바다에서만 공격할 수 없도록 해안의 두 지역을 오스만 제국에 할양했다. 그중 하나인 네움은 오늘날 보스니아 헤르체고비나의 아드리아 해로 향하는 유일한 통로이다. 수토리나는 나중에 해안선이 남쪽에 있는 몬테네그로의 일부가 되었다.[32] 조약 이후 네움과 수토리나가 보스니아 에얄레트의 헤르체고비나 산자크에 귀속되었다.[32]

라구사는 오스트리아 왕위 계승 전쟁 (1741-48)과 7년 전쟁 (1756-63)에서 엄격한 중립 정책을 계속 유지했다. 1783년 라구사 의회는 파리의 외교 대표 프라노 파비가 미국과 외교 관계를 수립해야 한다는 제안에 답변하지 않았지만, 미국은 라구사 선박의 항구 자유 통행을 허용하는 데 동의했다.

프랑스 전쟁 초기 몇 년 동안 라구사는 성 블라즈의 깃발이 중립적이었기 때문에 공화국은 지중해의 주요 운송업체 중 하나가 되었다. 대륙 봉쇄는 라구사의 생명선이었고, 리사가 부상하기 전에 프랑스, 이탈리아, 네덜란드, 독일 항구에서 배제된 영국의 제조업체들은 살로니키와 라구사를 통해 유럽 중심부로 진출했다.

1805년 아우스터리츠 전투와 프레스부르크 조약으로 오스트리아가 달마티아를 프랑스에 넘겨주면서 라구사 공화국은 딜레마에 빠졌다. 프랑스가 육지를 장악한 반면, 영국과 러시아는 바다를 장악하고 있었다. 프랑스군이 달마티아로 진군하는 동안, 러시아 함선이 코토르 만에 진입하여 병력을 상륙시켰고, 페타르 1세 페트로비치네고시가 이끄는 몬테네그로군이 지원했다. 가브리엘 장 조제프 몰리토르 장군이 이끄는 프랑스군은 달마티아의 요새들을 장악했고, 러시아는 라구사 상원의원들에게 라구사 시를 점령하도록 압박했다.

공화국은 멸망을 피하고자 중립을 유지하려 했다. 상원은 몰리토르에게 라구사 영토에 진입하지 말 것을 만류하기 위해 사절을 파견했다. 몰리토르는 공화국의 독립을 존중하겠다고 말했지만, 중립국 영토를 침범하여 코토르를 장악하는 데 거리낌이 없음을 드러냈다. 그는 라구사의 중립을 존중하는 대신 30만 프랑의 대출을 요구했는데, 이는 명백한 협박이었다. 라구사 정부는 몰리토르에게 러시아와 몬테네그로 동맹군이 공화국을 파괴할 것이라고 경고했지만, 나폴레옹은 공화국 점령을 명령했다.

프랑스의 자크 로리스통 장군은 라구사 영토에 진입하여 수도에 접근하면서, 그의 부대가 코토르로 가기 전에 도시에서 휴식을 취하고 음식과 음료를 제공받도록 허용할 것을 요구했다. 그러나 이는 속임수였고, 그들은 도시에 들어서자마자 나폴레옹의 이름으로 도시를 점령했다. 다음 날, 로리스통은 100만 프랑이라는 불가능한 액수의 기여금을 요구했다.

프랑스 점령 직후, 러시아와 몬테네그로군이 라구사 영토에 진입하여 프랑스군과 싸우기 시작했고, 1806년 라구사 공성전으로 이어졌다. 도시는 극도의 곤경에 처했다. 몰리토르 장군은 달마티아인들에게 봉기를 호소했지만, 미약한 반응을 얻었다. 그러나 계략을 통해 러시아군을 코토르 만으로 후퇴시켰고 도시는 해방되었다. 몬테네그로군은 드미트리 세냐빈 제독의 명령을 따랐고 체티녜로 후퇴했다.

1808년, 오귀스트 드 마르몽 원수는 라구사 공화국을 폐지하고 그 영토를 나폴레옹 왕국의 이탈리아에 병합하는 선포를 발표했으며, 자신은 "라구사 공작"(Duc de Raguse)이라는 칭호를 주장했다. 1810년, 라구사는 달마티아와 이스트리아와 함께 프랑스 일리리아 지방에 속하게 되었다. 1814년 파리 전투에서 마르몽은 나폴레옹을 버리고 배신자로 낙인찍혔다. 그는 "라구사 공작"으로 알려져 있었기 때문에, 프랑스어로 배신을 의미하는 단어 ''ragusade''가 만들어졌고 ''raguser''는 사기꾼을 의미하게 되었다.

1813년, 라구사 주민들은 귀족들의 주도하에 나폴레옹 침략자들에 맞서 봉기했다. 영국군의 지원을 받아 프랑스 수비대를 항복시켰고, 반란은 본토 전역으로 확산되었다. 윌리엄 호스트 함장이 이끄는 영국 왕립 해군의 지원을 받아 포위 공격을 가했다. 오스트리아 제국은 토도르 밀루티노비치 장군의 지휘하에 군대를 파견했지만, 그들의 의도는 프랑스 점령을 대체하는 것이었다.

라구사 귀족들의 대의회는 1814년 1월 18일, 라구사 공화국 복원을 위해 마지막으로 회합했다. 1월 27일, 프랑스의 항복 조약이 체결되었다. 거의 8년간의 점령 후, 프랑스군은 1814년 1월 27일과 28일에 두브로브니크에서 철수했다. 1814년 1월 28일 오후, 오스트리아와 영국군은 도시로 진입했다.

성 블라즈의 깃발이 오스트리아와 영국의 깃발과 함께 게양되었지만, 1월 30일 밀루티노비치 장군이 깃발을 내리라고 명령했다. 그 후의 사건들은 오스트리아가 빈 회의에서 라구사 문제를 제거하기 위해 모든 노력을 기울였음을 보여주었다. 라구사 대표는 회의 참석이 거부되었고, 밀루티노비치는 도시의 완전한 통제권을 장악했다.[33]

라구사 공화국 정부는 항복 조약에 서명하거나 주권을 포기한 적이 없지만, 오스트리아 제국은 다른 동맹국들을 설득하여 공화국의 영토를 유지하도록 했다. 라구사 공화국 대표는 그 권리가 거부되었다.

빈 회의에서 라구사와 전 공화국의 영토는 달마티아 왕국의 일부가 되었고, 합스부르크 군주국에 의해 통치되었으며, 1867년 오스트리아-헝가리 제국으로 알려지게 되었고, 1918년까지 그 일부로 남아 있었다.

공화국 몰락 후, 대부분의 귀족들은 사망하거나 해외로 이주했으며, 귀족 가문의 약 5분의 1이 합스부르크 군주국에 의해 인정받았다.

5. 1. 베네치아로부터의 독립 (1358)

1358년 자다르 조약으로 베네치아는 달마티아에 대한 모든 권리를 포기해야 했다.[22] 라구사는 헝가리 왕 루이 1세의 종주권을 받아들였다. 1358년 5월 27일, 루이 1세와 대주교 이반 사라카(Ivan Saraka) 사이에 비셰그라드에서 최종 합의가 이루어졌다.[22] 라구사는 헝가리의 종주권을 인정했지만, 지방 귀족들은 부다의 헝가리 궁정의 간섭 없이 계속 통치했다.[22] 라구사 공화국은 해군력이 없었던 헝가리 루이 1세의 종주권 아래에서 이익을 얻었고, 그와는 이해관계의 충돌이 거의 없었다. [22] 마지막 베네치아 콘테(conte)는 서둘러 떠났다. 비셰그라드 협정에 따라 두브로브니크는 공식적으로 크로아티아 반의 관할하에 있었지만, 도시는 왕실과 반의 권위 모두에 성공적으로 저항했다.1399년, 라구사와 펠예샤츠 사이의 지역인 프리모리예(Primorje)(두브로바치코 프리모리예, Dubrovačko primorje)와 슬라노(Slano)(라틴어: Terrae novae)를 얻었다. 슈테판 오스토야(Stephen Ostoja)로부터 매입한 것이다. 1403년과 1404년에 벌어진 짧은 보스니아와의 전쟁은 보스니아의 철수로 끝났다. 1419년부터 1426년 사이에 아스타레아(Župa dubrovačka) 남쪽의 코나블레(Konavle) 지역과 카브타트(Cavtat) 도시가 공화국의 영토에 추가되었다.

15세기 전반기에 추기경 이반 스토이코비치(Ivan Stojković)(Johannes de Carvatia)는 두브로브니크에서 교회 개혁가이자 작가로 활동했다.

5. 2. 오스만 제국의 종주권

1430년과 1442년, 라구사 공화국은 오스만 제국과 단기적인 협정을 맺어 자국의 지위를 명확히 했다.[24] 1458년, 라구사 공화국은 오스만 제국과 조약을 체결하여 술탄의 조공국이 되었다.[24] 이 조약에 따라 공화국은 술탄에게 "충성", "성실", "복종"을 맹세하고 매년 공물을 바쳐야 했는데, 1481년에는 그 금액이 12,500골드화로 정의되었다.[24] 술탄은 라구사를 보호하고 광범위한 무역 특권을 부여했다.[24] 이 협정에 따라 공화국은 자치 지위를 유지했고 사실상 독립적이었으며, 보통 안코나 공화국과 동맹을 맺었다.[24]라구사 공화국은 외국 세력과 관계를 맺고 조약을 체결할 수 있었으며(오스만 제국의 이익과 상충되지 않는 한), 자국의 깃발 아래 함선을 운항했다.[25] 오스만 제국의 봉신국이 된 것은 제국 내에서 특별한 무역권을 부여받는다는 것을 의미했다.[25] 라구사는 오스만 제국을 대신하여 아드리아해 무역을 처리했고, 라구사 상인들은 포르타로부터 특별한 세금 면제와 무역상의 이점을 받았다.[25] 또한 주요 오스만 도시에서 치외법권을 누리는 식민지를 운영했다.[25]

라구사 상인들은 오스만 제국 선박 이외에는 출입이 금지된 흑해로 진출할 수 있었다.[26] 라구사 상인들은 다른 외국 상인들보다 관세를 덜 지불했으며, 베네치아와의 분쟁에서 오스만 제국을 포함한 여러 외국 세력으로부터 외교적 지원을 받았다.[26][27][28]

오스만 제국은 피렌체와 부르사(북서부 아나톨리아의 오스만 항구) 사이의 대부분의 교역이 라구사를 통해 이루어졌기 때문에 라구사를 중요한 항구로 여겼다.[29] 피렌체의 화물은 페사로, 파노 또는 안코나의 이탈리아 항구를 떠나 라구사에 도착했다.[29] 그곳에서부터 보스나사라이(사라예보)–노비바자르–스코피예–플로브디프–에디르네 육로를 이용했다.[29]

16세기 후반, 라구사는 오스만 제국의 이익에 영향을 미치지 않는다는 조건으로 상선을 스페인 제국에 제공했고, 오스만 제국은 라구사의 무역이 오스만 제국과 전쟁 중인 국가로부터의 상품 수입을 허용했기 때문에 이 상황을 묵인했다.[30]

라구사는 영국, 스페인, 제노바와 함께 15세기 모든 바다, 심지어 아드리아해에서도 베네치아의 가장 큰 경쟁자였다.[17] 가르가노의 풍부한 참나무 숲에 인접해 있었기 때문에 베네치아로부터 화물을 빼앗을 수 있었다.[17]

5. 3. 전성기 (15-16세기)

라구사 공화국은 1358년 헝가리 왕국으로부터 독립하여 15세기부터 16세기에 걸쳐 아드리아해 및 지중해 무역으로 최전성기를 맞이했다. 15세기에는 라구사에서 출항하는 상선이 300척, 인구는 4만 명이었다고 한다.5. 4. 쇠퇴기 (17-18세기)

1667년 두브로브니크 지진과 지중해 무역의 쇠퇴는 라구사 공화국 쇠퇴의 주요 원인이었다.[50] 포르투갈 제국의 탐험으로 새로운 해상 루트가 열리면서 향신료 무역은 더 이상 지중해를 통하지 않게 되었고, 아메리카 대륙의 발견은 지중해 해운에 위기를 초래했다. 이는 베네치아 공화국과 라구사 공화국 모두의 쇠퇴의 시작이었다.1667년 4월 6일, 1667년 두브로브니크 지진으로 약 2,000명의 시민이 사망했고, 집정관 시슈문도 군둘리치를 포함한 많은 귀족들이 사망했다. 도시의 대부분의 공공 건물이 파괴되었고, 고딕 양식과 르네상스 양식의 건물들 – 궁전, 교회, 수도원 – 이 파괴되었다. 스폰자 궁전과 집정관 궁전의 전면부만이 살아남았다. 도시는 더욱 소박한 바로크 양식으로 재건되었으나, 이전의 영광을 되찾지는 못했다.

1683년 오스만 제국은 카렌베르크 전투에서 패배했다. 1684년, 라구사는 1358년 비셰그라드에서 체결된 협정을 갱신하고, 연간 500 두캇의 세금을 조건으로 헝가리 왕으로서 합스부르크의 주권을 수용했다. 동시에 라구사는 오스만 제국의 주권을 계속 인정했다. 카를로비츠 조약 (1699)에서 오스만 제국은 헤르체고비나를 유지하는 대신, 합스부르크 가문, 베네치아, 폴란드, 러시아에 광대한 영토를 할양했다. 라구사 공화국은 베네치아 공화국이 육지에서가 아닌 바다에서만 공격할 수 없도록 해안의 두 지역을 오스만 제국에 할양했다. 그중 하나인 네움은 오늘날 보스니아 헤르체고비나의 아드리아 해로 향하는 유일한 통로이다. 수토리나는 나중에 해안선이 남쪽에 있는 몬테네그로의 일부가 되었다.[32] 조약 이후 네움과 수토리나가 보스니아 에얄레트의 헤르체고비나 산자크에 귀속되었다.[32]

라구사는 오스트리아 왕위 계승 전쟁 (1741-48)과 7년 전쟁 (1756-63)에서 엄격한 중립 정책을 계속 유지했다. 1783년 라구사 의회는 파리의 외교 대표 프라노 파비가 미국과 외교 관계를 수립해야 한다는 제안에 답변하지 않았지만, 미국은 라구사 선박의 항구 자유 통행을 허용하는 데 동의했다.

프랑스 전쟁 초기 몇 년 동안 라구사는 성 블라즈의 깃발이 중립적이었기 때문에 공화국은 지중해의 주요 운송업체 중 하나가 되었다. 대륙 봉쇄는 라구사의 생명선이었고, 리사가 부상하기 전에 프랑스, 이탈리아, 네덜란드, 독일 항구에서 배제된 영국의 제조업체들은 살로니키와 라구사를 통해 유럽 중심부로 진출했다.

5. 5. 프랑스 점령과 공화국의 종말 (19세기 초)

1805년 아우스터리츠 전투와 프레스부르크 조약으로 오스트리아가 달마티아를 프랑스에 넘겨주면서 라구사 공화국은 딜레마에 빠졌다. 프랑스가 육지를 장악한 반면, 영국과 러시아는 바다를 장악하고 있었다. 프랑스군이 달마티아로 진군하는 동안, 러시아 함선이 코토르 만에 진입하여 병력을 상륙시켰고, 페타르 1세 페트로비치네고시가 이끄는 몬테네그로군이 지원했다. 가브리엘 장 조제프 몰리토르 장군이 이끄는 프랑스군은 달마티아의 요새들을 장악했고, 러시아는 라구사 상원의원들에게 라구사 시를 점령하도록 압박했다.공화국은 멸망을 피하고자 중립을 유지하려 했다. 상원은 몰리토르에게 라구사 영토에 진입하지 말 것을 만류하기 위해 사절을 파견했다. 몰리토르는 공화국의 독립을 존중하겠다고 말했지만, 중립국 영토를 침범하여 코토르를 장악하는 데 거리낌이 없음을 드러냈다. 그는 라구사의 중립을 존중하는 대신 30만 프랑의 대출을 요구했는데, 이는 명백한 협박이었다. 라구사 정부는 몰리토르에게 러시아와 몬테네그로 동맹군이 공화국을 파괴할 것이라고 경고했지만, 나폴레옹은 공화국 점령을 명령했다.

프랑스의 자크 로리스통 장군은 라구사 영토에 진입하여 수도에 접근하면서, 그의 부대가 코토르로 가기 전에 도시에서 휴식을 취하고 음식과 음료를 제공받도록 허용할 것을 요구했다. 그러나 이는 속임수였고, 그들은 도시에 들어서자마자 나폴레옹의 이름으로 도시를 점령했다. 다음 날, 로리스통은 100만 프랑이라는 불가능한 액수의 기여금을 요구했다.

프랑스 점령 직후, 러시아와 몬테네그로군이 라구사 영토에 진입하여 프랑스군과 싸우기 시작했고, 1806년 라구사 공성전으로 이어졌다. 도시는 극도의 곤경에 처했다. 몰리토르 장군은 달마티아인들에게 봉기를 호소했지만, 미약한 반응을 얻었다. 그러나 계략을 통해 러시아군을 코토르 만으로 후퇴시켰고 도시는 해방되었다. 몬테네그로군은 드미트리 세냐빈 제독의 명령을 따랐고 체티녜로 후퇴했다.

1808년, 오귀스트 드 마르몽 원수는 라구사 공화국을 폐지하고 그 영토를 나폴레옹 왕국의 이탈리아에 병합하는 선포를 발표했으며, 자신은 "라구사 공작"(Duc de Raguse)이라는 칭호를 주장했다. 1810년, 라구사는 달마티아와 이스트리아와 함께 프랑스 일리리아 지방에 속하게 되었다. 1814년 파리 전투에서 마르몽은 나폴레옹을 버리고 배신자로 낙인찍혔다. 그는 "라구사 공작"으로 알려져 있었기 때문에, 프랑스어로 배신을 의미하는 단어 ''ragusade''가 만들어졌고 ''raguser''는 사기꾼을 의미하게 되었다.

1813년, 라구사 주민들은 귀족들의 주도하에 나폴레옹 침략자들에 맞서 봉기했다. 영국군의 지원을 받아 프랑스 수비대를 항복시켰고, 반란은 본토 전역으로 확산되었다. 윌리엄 호스트 함장이 이끄는 영국 왕립 해군의 지원을 받아 포위 공격을 가했다. 오스트리아 제국은 토도르 밀루티노비치 장군의 지휘하에 군대를 파견했지만, 그들의 의도는 프랑스 점령을 대체하는 것이었다.

라구사 귀족들의 대의회는 1814년 1월 18일, 라구사 공화국 복원을 위해 마지막으로 회합했다. 1월 27일, 프랑스의 항복 조약이 체결되었다. 거의 8년간의 점령 후, 프랑스군은 1814년 1월 27일과 28일에 두브로브니크에서 철수했다. 1814년 1월 28일 오후, 오스트리아와 영국군은 도시로 진입했다.

성 블라즈의 깃발이 오스트리아와 영국의 깃발과 함께 게양되었지만, 1월 30일 밀루티노비치 장군이 깃발을 내리라고 명령했다. 그 후의 사건들은 오스트리아가 빈 회의에서 라구사 문제를 제거하기 위해 모든 노력을 기울였음을 보여주었다. 라구사 대표는 회의 참석이 거부되었고, 밀루티노비치는 도시의 완전한 통제권을 장악했다.[33]

라구사 공화국 정부는 항복 조약에 서명하거나 주권을 포기한 적이 없지만, 오스트리아 제국은 다른 동맹국들을 설득하여 공화국의 영토를 유지하도록 했다. 라구사 공화국 대표는 그 권리가 거부되었다.

빈 회의에서 라구사와 전 공화국의 영토는 달마티아 왕국의 일부가 되었고, 합스부르크 군주국에 의해 통치되었으며, 1867년 오스트리아-헝가리 제국으로 알려지게 되었고, 1918년까지 그 일부로 남아 있었다.

공화국 몰락 후, 대부분의 귀족들은 사망하거나 해외로 이주했으며, 귀족 가문의 약 5분의 1이 합스부르크 군주국에 의해 인정받았다.

6. 정부

라구사 공화국의 헌법은 엄격한 귀족정 체제였다. 인구는 귀족, 시민, 그리고 주로 장인과 농민(농노, 콜로니 및 자유민)으로 구성된 평민의 세 계급으로 나뉘었다. 모든 실질적인 권력은 귀족의 손에 집중되었으며, 시민들은 하급 공직만을 맡을 수 있었고, 평민들은 정부에서 아무런 목소리도 내지 못했다. 서로 다른 계급 구성원 간의 결혼은 금지되었다.

정부 조직은 베네치아 모델을 기반으로 했다. 행정 기관으로는 대평의회 (''Consilium maius'', ''Maggior Consiglio'', ''Velje vijeće''), 소평의회 (''Consilium minus'', ''Minor Consiglio'', ''Malo vijeće'') (1238년부터), 그리고 상원 (''Consilium rogatorum'', ''Consiglio dei Pregadi'', ''Vijeće umoljenih'') (1253년부터)가 있었다. 국가 원수는 총독이었다.

대평의회는 오직 귀족 구성원으로만 이루어졌다. 모든 귀족은 18세에 의석을 차지했다 (1332년 평의회가 "폐쇄"되고 라구사 귀족 가문의 남성 구성원만이 의석을 차지하게 된 이후 – ''Serrata del Maggior Consiglio Raguseo''). 대평의회는 최고 통치 및 입법 기관으로 (1358년 이후) 다른 평의회, 관리, 그리고 총독을 선출했다.

매년 소평의회 의원들은 대평의회에 의해 선출되었다. 소평의회는 총독과 함께 행정 및 의례적 기능을 수행했다. 처음에는 11명으로 구성되었고, 1667년 이후에는 7명으로 구성되었다.

주요 권력은 상원의 손에 있었다. 상원은 40세 이상의 45명의 구성원으로 이루어졌으며, 대평의회에 의해 1년 임기로 선출되었다. 처음에는 자문 기능만을 수행했지만, 후에 (16세기 동안) 상원은 공화국의 실질적인 정부가 되었다. 18세기에는 상원이 공화국의 최고 기관이 되었고, 상원 의원들은 "귀족 중의 귀족"이 되었다.

공화국이 베네치아의 지배하에 있던 기간(1204~1358년)에는 국가 원수인 공작 (라틴어: ''comes'', 이탈리아어: ''conte'', 크로아티아어: ''knez'')이 베네치아 출신이었지만, 1358년 이후에는 선출된 총독 (1358년 이후 명목상 국가 원수는 라틴어: ''rector'', 이탈리아어: ''rettore'', 크로아티아어: ''knez''로 알려짐)이 항상 대평의회가 선출한 라구사 공화국 출신이었다. 총독의 임기는 단 한 달이었으며, 2년 후 재선이 가능했다. 총독은 총독궁에서 거주하며 근무했다.

이러한 조직은 메디치 가문이 피렌체에서 했던 것처럼 어떤 특정 가문이 절대적인 지배력을 얻는 것을 막기 위해 고안되었다. 그럼에도 불구하고 역사가들은 조르지 가문과 소르고 가문이 일반적으로 가장 큰 영향력을 행사했다는 데 동의한다 (특히 18세기 동안).

15세기까지 사법 기능은 소평의회의 손에 있었지만, 그 후 별도의 민사 법원과 형사 법원이 설립되어 소평의회와 상원에는 최고 항소 관할권만 남게 되었다. 형사 법원과 민사 법원의 판사는 라구사 귀족으로, 대평의회가 매년 선출했다.

''프로베디토리''(provveditori)라 알려진 관리들은 평의회, 법원 및 기타 관리들의 업무와 행위를 감독했다. "정의의 수호자"로 알려진 그들은 소평의회의 결정을 중단시키고 상원에 최종 심의를 제출할 수 있었다. ''프로베디토리''는 50세 이상의 귀족들 중에서 대평의회가 매년 선출했다.

공화국의 정부는 성격이 자유로웠으며, 일찍부터 정의와 인도주의적 원칙에 대한 관심을 보였지만, 정부 구조와 사회 질서를 고려할 때 보수적이기도 했다. 평의회 사무실에는 "Obliti privatorum publica curate"(사적인 이익이 없다는 듯이 공적인 일을 처리하라)라는 비문이 새겨져 있었다. 공화국의 깃발에는 "Libertas"(자유)라는 단어가 적혀 있었고, 라구사 시벽 바로 바깥에 있는 성 로렌스 요새(로브리예나츠) 입구에는 "Non bene pro toto libertas venditur auro"(자유는 세상의 모든 금으로 살 수 없다)라는 비문이 새겨져 있었다. 노예 무역(발칸 노예 무역)은 1416년에 금지되었다. 공화국은 동방 정교회의 강력한 반대자였으며, 로마 가톨릭교도만이 라구사 시민권을 취득할 수 있었다.

6. 1. 정치 체제

라구사 공화국의 헌법은 엄격한 귀족정 체제였다. 인구는 귀족, 시민, 그리고 주로 장인과 농민(농노, 콜로니 및 자유민)으로 구성된 평민의 세 계급으로 나뉘었다. 모든 실질적인 권력은 귀족의 손에 집중되었으며, 시민들은 하급 공직만을 맡을 수 있었고, 평민들은 정부에서 아무런 목소리도 내지 못했다. 서로 다른 계급 구성원 간의 결혼은 금지되었다.정부 조직은 베네치아 모델을 기반으로 했다. 행정 기관으로는 대평의회 (''Consilium maius'', ''Maggior Consiglio'', ''Velje vijeće''), 소평의회 (''Consilium minus'', ''Minor Consiglio'', ''Malo vijeće'') (1238년부터), 그리고 상원 (''Consilium rogatorum'', ''Consiglio dei Pregadi'', ''Vijeće umoljenih'') (1253년부터)가 있었다. 국가 원수는 총독이었다.

대평의회는 오직 귀족 구성원으로만 이루어졌다. 모든 귀족은 18세에 의석을 차지했다 (1332년 평의회가 "폐쇄"되고 라구사 귀족 가문의 남성 구성원만이 의석을 차지하게 된 이후 – ''Serrata del Maggior Consiglio Raguseo''). 대평의회는 최고 통치 및 입법 기관으로 (1358년 이후) 다른 평의회, 관리, 그리고 총독을 선출했다.

매년 소평의회 의원들은 대평의회에 의해 선출되었다. 소평의회는 총독과 함께 행정 및 의례적 기능을 수행했다. 처음에는 11명으로 구성되었고, 1667년 이후에는 7명으로 구성되었다.

주요 권력은 상원의 손에 있었다. 상원은 40세 이상의 45명의 구성원으로 이루어졌으며, 대평의회에 의해 1년 임기로 선출되었다. 처음에는 자문 기능만을 수행했지만, 후에 (16세기 동안) 상원은 공화국의 실질적인 정부가 되었다. 18세기에는 상원이 공화국의 최고 기관이 되었고, 상원 의원들은 "귀족 중의 귀족"이 되었다.

공화국이 베네치아의 지배하에 있던 기간(1204~1358년)에는 국가 원수인 공작 (라틴어: ''comes'', 이탈리아어: ''conte'', 크로아티아어: ''knez'')이 베네치아 출신이었지만, 1358년 이후에는 선출된 총독 (1358년 이후 명목상 국가 원수는 라틴어: ''rector'', 이탈리아어: ''rettore'', 크로아티아어: ''knez''로 알려짐)이 항상 대평의회가 선출한 라구사 공화국 출신이었다. 총독의 임기는 단 한 달이었으며, 2년 후 재선이 가능했다. 총독은 총독궁에서 거주하며 근무했다.

이러한 조직은 메디치 가문이 피렌체에서 했던 것처럼 어떤 특정 가문이 절대적인 지배력을 얻는 것을 막기 위해 고안되었다. 그럼에도 불구하고 역사가들은 조르지 가문과 소르고 가문이 일반적으로 가장 큰 영향력을 행사했다는 데 동의한다 (특히 18세기 동안).

15세기까지 사법 기능은 소평의회의 손에 있었지만, 그 후 별도의 민사 법원과 형사 법원이 설립되어 소평의회와 상원에는 최고 항소 관할권만 남게 되었다. 형사 법원과 민사 법원의 판사는 라구사 귀족으로, 대평의회가 매년 선출했다.

''프로베디토리''(provveditori)라 알려진 관리들은 평의회, 법원 및 기타 관리들의 업무와 행위를 감독했다. "정의의 수호자"로 알려진 그들은 소평의회의 결정을 중단시키고 상원에 최종 심의를 제출할 수 있었다. ''프로베디토리''는 50세 이상의 귀족들 중에서 대평의회가 매년 선출했다.

공화국의 정부는 성격이 자유로웠으며, 일찍부터 정의와 인도주의적 원칙에 대한 관심을 보였지만, 정부 구조와 사회 질서를 고려할 때 보수적이기도 했다. 평의회 사무실에는 "Obliti privatorum publica curate"(사적인 이익이 없다는 듯이 공적인 일을 처리하라)라는 비문이 새겨져 있었다. 공화국의 깃발에는 "Libertas"(자유)라는 단어가 적혀 있었고, 라구사 시벽 바로 바깥에 있는 성 로렌스 요새(로브리예나츠) 입구에는 "Non bene pro toto libertas venditur auro"(자유는 세상의 모든 금으로 살 수 없다)라는 비문이 새겨져 있었다. 노예 무역(발칸 노예 무역)은 1416년에 금지되었다. 공화국은 동방 정교회의 강력한 반대자였으며, 로마 가톨릭교도만이 라구사 시민권을 취득할 수 있었다.

6. 2. 행정 조직

라구사 공화국의 헌법은 엄격한 귀족 정치 체제였다. 인구는 귀족, 시민, 평민의 세 계급으로 나뉘었으며, 모든 실질적인 권력은 귀족에게 집중되었다. 시민은 하급 공직만을 맡을 수 있었고, 평민은 정치에 참여할 수 없었다. 계급 간 결혼은 금지되었다.정부 조직은 베네치아 모델을 기반으로 했다. 행정 기관은 대평의회, 소평의회(1238년부터), 상원(1253년부터)으로 구성되었다. 국가 원수는 총독이었다.

대평의회는 18세 이상의 귀족 남성으로 구성되었으며(1332년 이후 라구사 귀족 가문 출신으로 제한), 최고 통치 및 입법 기관으로(1358년 이후) 다른 평의회, 관리, 총독을 선출했다. 매년 소평의회 의원들을 선출했다. 소평의회는 총독과 함께 행정 및 의례적 기능을 수행했으며, 처음에는 11명, 1667년 이후에는 7명으로 구성되었다.

상원은 40세 이상의 45명으로 구성되었으며, 대평의회에서 1년 임기로 선출되었다. 처음에는 자문 역할만 수행했으나, 16세기에 공화국의 실질적인 정부가 되었고, 18세기에는 최고 기관이 되었다.

공화국이 베네치아 지배하에 있던 기간(1204~1358년)에는 국가 원수인 공작이 베네치아 출신이었지만, 1358년 이후에는 대평의회가 선출한 라구사 출신 총독이 국가 원수를 맡았다. 총독의 임기는 한 달이었으며, 2년 후 재선이 가능했다. 총독은 총독궁에서 거주하며 근무했다. 이러한 조직은 메디치 가문이 피렌체에서 했던 것처럼 특정 가문의 절대적인 지배를 막기 위해 고안되었다. 조르지 가문과 소르고 가문이 가장 큰 영향력을 행사했다.

15세기까지 사법 기능은 소평의회의 소관이었으나, 이후 민사 법원과 형사 법원이 설립되어 소평의회와 상원에는 최고 항소 관할권만 남았다. 판사는 대평의회가 매년 선출하는 라구사 귀족이었다. ''프로베디토리''(provveditori)는 평의회, 법원 및 기타 관리들의 업무를 감독했으며, "정의의 수호자"는 소평의회 결정을 중단시키고 상원에 최종 심의를 제출할 수 있었다. ''프로베디토리''는 50세 이상의 귀족 중에서 대평의회가 매년 선출했다.

공화국 정부는 자유주의적 성격을 띠었으며, 정의와 인도주의적 원칙에 대한 관심을 보였지만, 정부 구조와 사회 질서를 고려할 때는 보수적이었다. 평의회 사무실에는 "Obliti privatorum publica curate"(사적인 이익이 없다는 듯이 공적인 일을 처리하라)라는 비문이 새겨져 있었다. 공화국 깃발에는 "Libertas"(자유)라는 단어가, 로브리예나츠 요새 입구에는 "Non bene pro toto libertas venditur auro"(자유는 세상의 모든 금으로 살 수 없다)라는 비문이 새겨져 있었다. 노예 무역(발칸 노예 무역)은 1416년에 금지되었다. 공화국은 동방 정교회의 강력한 반대자였으며, 로마 가톨릭교도만이 시민권을 취득할 수 있었다.

6. 3. 귀족 계층

라구사 공화국의 귀족[34]은 12세기부터 14세기까지 발전했으며, 1332년 법령에 의해 최종적으로 확립되었다. 1667년 지진 이후에 새로운 가문이 귀족 계층으로 편입되었다.[34]라구사의 기록 보관소 문서인 ''Speculum Maioris Consilii Rectores''에는 1440년 9월부터 1808년 1월까지 공화국 정부에 관여했던 모든 사람들의 목록이 있다. 선출된 4397명의 수장 중 2764명(63%)이 고즈(Gozze), 보나(Bona), 카보가(Caboga), 체르바(Cerva), 게탈디(Ghetaldi), 조르지(Giorgi), 그라디(Gradi), 포자(Pozza), 사라카(Saraca), 소르고(Sorgo), 자마냐(Zamanya) 등 "옛 귀족" 가문 출신이었다. 1802년 공화국의 통치 기구 목록에 따르면 소평의회 8명 중 6명, 대평의회 20명 중 15명이 같은 11개 가문 출신이었다.

귀족의 수가 감소하고 인근 지역(두브로브니크 주변은 오스만 제국의 통제하에 있었다)에 귀족 가문이 부족했기 때문에, 귀족들은 점점 더 가까운 친족 관계를 맺게 되었고, 3촌과 4촌 간의 결혼이 빈번해졌다.

귀족 계급은 내부 분쟁으로 인해 분열되었을 때에도 존속했다. 1808년 마르몽이 두브로브니크에 도착했을 때, 귀족들은 "살라만케지"(Salamanquinos)와 "소르보네지"(Sorboneses)라는 두 세력으로 나뉘어 있었다. 이 명칭은 약 250년 전 신성 로마 제국 황제 카를 5세와 프랑수아 1세 사이의 전쟁에서 비롯된 논쟁을 암시한다. 1667년 지진으로 많은 귀족들이 사망한 후, 일부 평민들이 귀족 계급으로 편입되었다. 스페인의 절대주의를 지지했던 "살라만키노스"는 이 새로운 귀족들을 동등하게 대우하지 않았다. 그러나 프랑스와 어느 정도 자유주의를 지지했던 "소르보네세스"는 그들을 받아들였다. 양측 모두 자신의 지위를 유지했고 의회에 함께 참석했지만, 사회적 관계를 맺지 않았고 거리에서 서로 인사조차 하지 않았다. 두 집단의 구성원 간의 불편한 결혼은 다른 계급의 구성원 간의 결혼처럼 놀라운 일이었다. 이러한 사회적 분열은 평민들에게도 반영되어, 성 안토니오와 성 라자로의 라이벌 수도회로 나뉘어 "살라만키노스"와 "소르보네세스"처럼 서로 적대적인 관계를 유지했다.

7. 문화

달마티아는 원래 일리리아인(Illyrians)이 거주했고 나중에 로마화(Romanization)된 지역으로, 로마 제국 멸망 후 광범위한 자치권을 가진 독립적인 도시 국가(city-state)와 같은 기능을 하는 여러 연안 도시들로 구성되었다. 이러한 달마티아 도시 국가(Dalmatian city-states)는 공통적인 이탈리아 법(Ius Italicum), 가톨릭(Catholic) 종교, 언어, 상업, 그리고 정치 및 행정 구조를 특징으로 했지만, 그 농촌 지역은 640년 이후에 도착한 슬라브족(Slavic) 부족들이 지배했다.[42] 그중에는 라구시움(Ragusium)(이탈리아어로 라구사(Ragusa), 크로아티아어로 두브로브니크(Dubrovnik))이 있었다. 라구사인(Ragusans)의 원래 모국어는 달마티아어(Dalmatian language)의 방언으로, 로망스어(Romance language)였다.

이탈리아 문명과의 지리적, 문화적 근접성( 아드리아 해(Adriatic Sea)만을 사이에 두고 있으며, 이탈리아어는 달마티아어와 함께 이탈로-달마티아어(Italo-Dalmatian)라는 공통 로망스어 그룹을 형성함), 안코나 공화국(Republic of Ancona)과의 동맹, 베네치아(Venice)의 영향과 유산 등 여러 요인으로 인해 라구사는 이탈리아화된 해양 공화국(maritime republic)이 되었다. 라구사인들은 이탈리아어를 사용하게 되었고, 1420년 이후에는 라틴어와 함께 공화국의 공용어로 채택되었다. 이 도시는 무역을 위한 상인과 건설 프로젝트를 위한 건축가를 포함한 많은 이탈리아인들을 끌어들였고, 여러 귀족과 부유한 가문들은 실제이든 만들어낸 전통이든 이탈리아 혈통에 자부심을 가졌다.[43][44][45][46]

점점 더 많은 슬라브인들이 내륙에서 도시로 이주하면서 슬라브화(Slavicization)가 시작되었고, 많은 라구사인들은 현대 크로아티아어(Croatian language), 보스니아어(Bosnian language), 몬테네그로어(Montenegrin language), 세르비아어(Serbian language)의 기반이 되는 슈토카비아 방언(Shtokavian dialect)의 지역 변종을 사용하게 되었다. 따라서 라구사의 크로아티아 정체성이 발전했다.[47][48]

두브로브니크의 역사는 라구사 공화국(Republic of Ragusa)의 사비노 데 보발리(Savino de Bobali), 딘코 란지나(Dinko Ranjina), 루제로 주세페 보스코비치(Ruggero Giuseppe Boscovich)와 같이 크로아티아어와 이탈리아어 모두로 글을 쓴 많은 이중 언어 시인과 작가들을 배출했다. 이탈리아 요소는 라구사 공화국 멸망 후에도 살아남았지만, 오스트리아 지배하에 사라졌다. 1900년에는 라구사인 중 6.5%가 이탈리아인으로, 72.3%가 크로아티아인으로 확인되었다.[49]

7. 1. 언어

라구사 공화국의 공식 문서에는 라틴어가 사용되었고, 1420년대에 이탈리아어가 사용되기 시작했다. 공화국에서는 공식 서신에 두 언어를 모두 사용했다. 공화국은 베네치아어와 토스카나 방언의 영향을 받았다.주민들은 현대 크로아티아어, 보스니아어, 몬테네그로어, 세르비아어의 표준어의 기반이 되는 서슬라브어 방언 그룹인 슈토카비아어의 지역 방언을 사용했다. 로마 제국이 멸망한 후 달마티아 해안에서 사용되었던 달마티아어의 변종인 구 라구사어는, 일반적으로 ''일리르스키''(일리리아어)라고 불리는 구 슬라브어 방언과 이탈리아어의 요소들을 포함하고 있었다. 구 라구사어는 주로 구어로 사용되었기 때문에 기록이 부족하며, 15세기부터 사용이 감소하기 시작했다.

크로아티아어의 일상어 사용은 13세기 후반에 증가했고, 15세기 중반에는 문학 작품에서도 사용되었다. 14세기 말에는 공화국 주민 대부분이 크로아티아어를 모국어로 사용했는데, 당시에는 ''크로아티아어'', ''슬라브어'' 또는 ''일리리아어''라고 불렀다. 슈토카비아어와 차카비아어 중 어느 것이 라구사에서 가장 오래된 슬라브어 방언이었는지에 대한 논쟁이 있는데, 가장 오래된 슬라브어 문서와 초기 산문은 슈토카비아어였지만, 16세기 시는 차카비아어였다.[36] 필기체 키릴 문자가 때때로 사용되기도 했다.[37][38][39]

1808년부터 1810년까지 라구사가 나폴레옹 왕국의 이탈리아에 속했을 때도 이탈리아어는 여전히 공식적으로 사용되었다. 크로아티아어는 일반적으로 하층민 사이에서 사용되었고, 이탈리아어는 상류층 사이에서 사용되었다. 라구사인들은 일반적으로 이중 언어 사용자였으며, 일상적인 업무에는 크로아티아어를, 공식적인 경우에는 이탈리아어를 사용하거나 두 언어를 섞어 사용했다.

7. 2. 문학

라구사 공화국에서는 원래 공식 문서에 라틴어가 사용되었으나, 1420년대부터 이탈리아어가 사용되기 시작했다. 공화국은 공식 서신에 두 언어를 모두 사용했다. 베네치아어와 토스카나 방언의 영향도 받았다.주민들은 현대 크로아티아어, 보스니아어, 몬테네그로어, 세르비아어의 표준어 기반이 되는 슈토카비아어의 지역 방언을 사용했다. 로마 제국 멸망 후 달마티아 해안에서 사용되었던 달마티아어의 변종인 구 라구사어는 구 슬라브어 방언과 이탈리아어의 요소들을 포함하고 있었으나, 15세기부터 사용이 감소하기 시작했다.

크로아티아어의 일상어 사용은 13세기 후반에 증가했고, 15세기 중반에는 문학 작품에서도 사용되었다. 14세기 말에는 공화국 주민 대부분이 크로아티아어를 모국어로 사용했는데, 당시에는 ''크로아티아어'', ''슬라브어'' 또는 ''일리리아어''라고 불렀다.

슈토카비아어와 차카비아어 중 어느 것이 라구사에서 가장 오래된 슬라브어 방언이었는지에 대한 논쟁이 있는데,[36] 필기체 키릴 문자가 때때로 사용되기도 했다.[37][38][39]

1808년부터 1810년까지 라구사가 나폴레옹 왕국의 이탈리아에 속했을 때도 이탈리아어는 여전히 공식적으로 사용되었다. 크로아티아어는 일반적으로 하층민 사이에서, 이탈리아어는 상류층 사이에서 사용되었다. 라구사인들은 이중 언어 사용자였으며, 일상적인 업무에는 크로아티아어를, 공식적인 경우에는 이탈리아어를 사용하거나 두 언어를 섞어 사용했다.

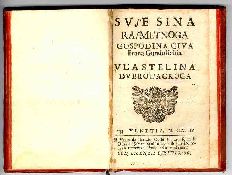

라구사 문학은 라틴어, 이탈리아어, 크로아티아어가 공존하는 가운데 15세기와 16세기에 번영했다.[40] 르네상스 시대에 베네치아 지배하의 달마티아와 라구사는 영향력 있는 지식인들을 배출했는데, 이들은 이탈리아어와 라틴어로 쓰인 희곡과 책을 토착어로 번역하거나 직접 집필하며 크로아티아와 크로아티아어의 기억을 되살렸다.[40] 도민코 즐라타리치는 1597년 소포클레스의 비극 《엘렉트라》와 타소의 《아민타》 번역본의 서문에서 "더 많은 외국어에서 크로아티아어로 번역되었다"고 설명했다.[40]

조레 드르지치, 마린 드르지치, 이반 부니치 부치치, 이그냐트 듀르제비치, 이반 군둘리치, 시슈코 멘체티치, 딘코 란지나 등 유명 작가들의 문학 작품은 크로아티아어와 이탈리아어로 모두 쓰였다.

두브로브니크 문학은 표준 크로아티아어의 기반이 된 두브로브니크 슈토카비아 방언을 통해 현대 크로아티아어 발전에 중요한 역할을 했다. 16세기부터 19세기까지 자신을 크로아티아인으로, 자신의 언어를 크로아티아어로 명시적으로 밝힌 작가들로는 블라디슬라브 멘체티치, 도민코(딘코) 즐라타리치, 베르나르딘 파블로비치, 마브로 베트라노비치, 니콜라 날예슈코비치, 유니예 팔모티치, 야코브 미칼야, 요아킴 스툴리, 마르코 브루에로비치, 페테르 이그나츠 소르고, 안툰 소르코체비치, 프라나티카 소르코체비치 등이 있다.

이탈리아와 베네치아의 문학 운동인 몰라키즘의 라구사 작가들도 있었다.[41]

7. 3. 종교

8. 외교 및 국제 관계

8. 1. 헝가리 왕국과의 관계

8. 2. 오스만 제국과의 관계

8. 3. 베네치아 공화국과의 관계

8. 4. 기타 국가와의 관계

9. 화폐

라구사 공화국은 시대와 시스템에 따라 아르틸루크(artiluc), 페르페라(perpera), 두카트(dukat), 리베르티네(libertine) 등 다양한 통화를 사용했다.

10. 유산

10. 1. 건축 유산

10. 2. 문화 유산

10. 3. 세계유산

참조

[1]

서적

Age, Marriage, and Politics in Fifteenth-Century Ragusa

Oxford University Press

[2]

서적

Dictionary of Latin quotations, proverbs, maxims, and mottos

https://archive.org/[...]

Bell & Daldy

2010-02-28

[3]

서적

Dubrovnik Annals

https://books.google[...]

Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku

[4]

웹사이트

Croatia: Historical and cultural overview

http://www.croatianh[...]

Miroslav Krleža Institute of Lexicography and House of Marin Držić

2009-11-04

[5]

백과사전

Croatia

http://www.britannic[...]

Encyclopædia Britannica

2006-08-23

[6]

서적

Albanian etymological dictionary

https://www.worldcat[...]

Brill

1998

[7]

서적

The maritime boundaries of the Adriatic Sea

https://books.google[...]

IBRU

[8]

서적

Researches on the Danube and the Adriatic; Or Contributions to the Modern History of Hungary and Transylvania, Dalmatia and Croatia, Servia and Bulgaria

Brockhaus

[9]

서적

Southeastern Europe Under Ottoman Rule, 1354–1804

University of Washington Press

[10]

서적

Povijest dubrovačke luke

https://www.worldcat[...]

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu

1996

[11]

서적

Byzantium and Venice: A study in diplomatic and cultural relations

Cambridge University Press

[12]

서적

A Short History of the Yugoslav Peoples

Cambridge University Press

[13]

백과사전

Al-Idrīsī

Brill Publishers

[14]

웹사이트

Croatia: Historical and cultural overview

http://www.croatianh[...]

[15]

서적

The Cambridge World History of Slavery: Volume 2, AD 500–AD 1420

Cambridge University Press

[16]

서적

The Cambridge World History of Slavery: Volume 2, AD 500–AD 1420

Cambridge University Press

[17]

서적

Venice, a Maritime Republic

Johns Hopkins University Press

[18]

문서

Srpska akademija nauka i umetnosti

[19]

문서

Istorijski institut u Beogradu, SANU

[20]

서적

Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama

https://books.google[...]

Službeni list SRJ

[21]

서적

The Black Death, 1346–1353

Boydell & Brewer

[22]

서적

The Papacy and the Levant, 1204–1571

Diane Publishing

[23]

문서

"Crainich Miochouich et Stiepanus Glegieuich ad meliustenendem super se et omnia eorum bona se obligando promiserunt ser Thome de Bona presenti et acceptanti conducere et salauum dare in Souisochi in Bosna Dobrassino Veselcouich nomine dicti ser Thome modia salis mille quingenta super equis siue salmis sexcentis. Et dicto sale conducto et presentato suprascripto Dobrassino in Souisochi medietatem illius salis dare et mensuratum consignare dicto Dobrassino. Et aliam medietatem pro eorum mercede conducenda dictum salem pro ipsius conductoribus retinere et habere. Promittentes vicissim omnia et singularia suprascripta firma et rata habere et tenere ut supra sub obligatione omnium suorum bonorum. Renuntiando"

State archive, Ragusa Republic

1428-08-09

[24]

서적

Venezia, Ancona, Ragusa tra cinque e seicento

Ancona

[25]

서적

History of the Balkans

Cambridge University Press

[26]

서적

Die Bedeutung von Ragusa in der Handelsgeschichte des Mittelalters

K. K. Hof- und Staatsdruckerei

1899

[27]

서적

Дубровник и Турска у XIV и XV веку

Српска академија наука

1952

[28]

학술지

The Commerce of the Dubrovnik Republic, 1500–1700

1971

[29]

서적

An Economic and Social History of the Ottoman Empire

Cambridge University Press

[30]

서적

An Economic and Social History of the Ottoman Empire

Cambridge University Press

[31]

서적

Researches on the Danube and the Adriatic; or Contributions to the modern history of Hungary and Translvania, Dalmatia and Croatia, Serbia and Bulgaria

https://archive.org/[...]

[32]

웹사이트

History of Neum between Treaty of Pozarevac and Berlin Congress

https://www.neum.ba/[...]

2020-11-30

[33]

학술지

Dubrovnik Under French Rule (1810–1814)

http://hrcak.srce.hr[...]

[34]

웹사이트

Symmetric-Acyclic Decompositions of Networks

http://vlado.fmf.uni[...]

[35]

학술지

The Population of the Dubrovnik Republic in the Fifteenth, Sixteenth, and Seventeenth Centuries

http://hrcak.srce.hr[...]

[36]

서적

On Medieval and Renaissance Slavic Writing: Selected Essays

https://books.google[...]

De Gruyter

1974

[37]

서적

O značenju izraza lingua seruiana u dubrovačkim dokumentima XVI–XVIII veka

Zbornik za filologiju i lingvistiku 12

[38]

학술지

Romanskoe vlijanie na staroserbskij sintaksis

[39]

학술지

Dubrovačka književnost ni u kojem smislu nije sastavni dio srpske književnosti

http://www.matica.hr[...]

[40]

서적

Renaissance Rhetoric/Renaissance-Rhetorik

Walter de Gruyter

[41]

PhD

Imagining the Morlacchi in Fortis and Goldoni

https://era.library.[...]

University of Alberta

[42]

서적

Storia della Dalmazia

https://books.google[...]

[43]

서적

Histort of Dalmatia

Oxford University

[44]

백과사전

[45]

서적

Southeastern Europe in the Middle Ages, 500-1250

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[46]

서적

Dalmatia, the Quarnero and Istria with Cettigne in Montenegro and the Island of Grado

Clarendon Press

[47]

서적

The construction of nationhood: ethnicity, religion, and nationalism

Cambridge University Press

[48]

서적

The former Yugoslavia's diverse peoples: a reference sourcebook

ABC-CLIO

[49]

서적

I censimenti della popolazione dell'Istria, con Fiume e Trieste e di alcune città della Dalmazia tra il 1850 e il 1936

Centro di Ricerche Storiche - Rovigno, Unione Italiana - Fiume, Università Popolare di Trieste

[50]

서적

墺地利匈牙利

https://dl.ndl.go.jp[...]

大日本文明協会事務所

1916-04-15

[51]

웹사이트

라구사

https://cluracan.exb[...]

[52]

웹사이트

라구사 공화국

http://www1.cts.ne.j[...]

[53]

웹사이트

UNESCO Memory of the World Register

https://www.unesco.o[...]

UNESCO

2023-05-27

[54]

웹사이트

Was Dubrovnik a Colonial Power?

https://3seaseurope.[...]

3 Seas Europe

2023-06-24

[55]

문서

라틴어 어원 분석

[56]

서적

Dubrovnik Annals

https://books.google[...]

Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku

[57]

서적

Southeastern Europe Under Ottoman Rule, 1354–1804

University of Washington Press

[58]

백과사전

Dubrovnik

Oxford University Press

[59]

서적

Researches on the Danube and the Adriatic; Or Contributions to the Modern History of Hungary and Transylvania, Dalmatia and Croatia, Servia and Bulgaria

Brockhaus

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com