앵무조개류

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

앵무조개류는 두족류에 속하며, 암모나이트류, 벨렘나이트류, 낙지, 오징어 등을 포함하는 동물 그룹이다. 앵무조개류는 전통적으로 직각류, 앵무조개류, 암모나이트류, 그리고 두족류로 분류되었으며, 계통분류학적으로는 파라피레틱 집합체이다. 앵무조개류는 껍데기를 가지고 있으며, 껍데기의 외벽은 껍데기의 모양과 질감을 결정하며, 껍데기 내부에는 격실, 격벽, 관상돌기 등이 존재한다. 현생 앵무조개류는 주로 남서 태평양과 인도양에서 발견되며, 자유롭게 헤엄치는 동물로 렌즈가 없는 눈과 촉수를 가지고 있다. 앵무조개류는 잉크주머니가 없고, 제트 추진 방식으로 이동하며, 화석 기록은 초기 고생대 암석에서 자주 발견된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 앵무조개류 - 배꼽앵무조개

배꼽앵무조개는 움푹 패인 배꼽과 연한 패각 무늬를 가지며, 서부 태평양의 대륙붕과 대륙사면에서 서식하는 앵무조개류의 일종으로, 최대 패각 직경은 약 20cm이다. - 앵무조개류 - 앵무조개목

앵무조개목은 고생대부터 현재까지 생존한 두족류의 한 목으로, 데본기, 석탄기에 번성했으나 페름기-트라이아스기 대멸종 이후 다양성이 감소하여 현재는 앵무조개속과 알로노틸러스속만이 태평양 남서부에 제한적으로 분포한다. - 과도기 화석 - 림노스켈리스

림노스켈리스는 석탄기 후기에서 페름기 초기에 살았던 멸종된 초기 파충류형류로, *Limnoscelis paludis*와 *Limnoscelis dynatis* 두 종이 알려져 있으며 육식성으로 추정되지만, 양막류 조상으로 여겨졌던 과거와 달리 최근에는 단궁류와의 연관성이 제기되고 미국 뉴멕시코주에서 화석이 발견된다. - 과도기 화석 - 오스트랄로피테쿠스

오스트랄로피테쿠스는 420만 년 전부터 200만 년 전까지 아프리카에 살았던 초기 인류 속으로, 작은 뇌와 이족보행 능력을 지녔으며, 다양한 종과 화석 증거를 통해 호모 속의 조상일 가능성이 제기되는 등 인류 진화 연구에 중요한 자료이다. - 측계통군 - 맹금류

맹금류는 날카로운 발톱과 부리를 가진 사나운 새를 통칭하며, 생태계 최상위 포식자로서 뛰어난 시력과 비행 능력을 갖추고 있으며, 수리, 매, 독수리, 올빼미 등이 대표적이고, 서식지 파괴 등의 위협에 직면해 있다. - 측계통군 - 돌고래

돌고래는 이빨고래류에 속하는 해양 포유류의 총칭으로, 다양한 종이 존재하며 높은 지능과 사회성을 가지지만, 서식지 파괴, 환경 오염 등으로 멸종 위기에 처해 있다.

2. 분류

앵무조개류는 두족류(Cephalopoda)에 속하는 연체동물(Mollusca)의 한 그룹으로, 암모나이트류(Ammonoidea), 벨렘나이트류(Belemnoidea), 그리고 현생 두족류(Coleoidea)인 문어와 오징어 등을 포함하는 고등 강(綱)에 속한다. 전통적으로 Bather(1888)는 두족류를 직각류(Orthoceratoidea), 앵무조개류, 암모나이트류, 그리고 현생 두족류의 네 가지로 분류했다. 이 문서는 넓은 의미의 앵무조개류(Nautiloidea sensu latola)에 대해 다룬다.

계통분류학(Cladistics)적으로 볼 때, 앵무조개류는 파라피레틱(paraphyletic) 그룹으로 간주된다. 이는 앵무조개류가 공유하는 특징들이 후대의 두족류에서는 발견되지 않는 원시적인(plesiomorphic) 특징들이기 때문이다. 즉, 앵무조개류는 직각류, 암모나이트류, 현생 두족류의 조상이 된 그룹으로 여겨지지만, 이들 후손 그룹을 제외하고 정의되는 계통발생학적 등급(grade) 그룹이다. 암모나이트류와 현생 두족류는 전통적으로 †박트리티다(Bactritida)에서 유래했으며, 박트리티다는 다시 직각형(orthocone) 껍질을 가진 †직각류(Orthoceratoidea)에서 유래한 것으로 본다.

앵무조개류 분류에 대한 합의는 오랫동안 이루어지지 못하고 계속 변화해왔는데, 이는 연구자들이 진화 과정을 재구성할 때 서로 다른 특징들을 중요하게 여기기 때문이다. 앵무조개류 분류학에서 가장 중요하고 널리 인용되는 문헌은 Teichert 외(1964)의 무척추동물 고생물학 논문집 K편이지만, 새로운 정보들이 발견되면서 개정이 필요한 상태이다.

Wade(1988)는 앵무조개류 아강(넓은 의미)을 계통 발생적으로 관련된 목(目)들을 묶어 6개의 상목(Superorder)으로 나누는 분류 체계를 제안했다.[10]

- †플렉트로케라토이데아(Plectronoceratoidea): †플렉트로케리다(Plectronocerida), †프로탁티노케리다(Protactinocerida), †얀허케리다(Yanhecerida), †엘레스머로케리다(Ellesmerocerida)

- †엔도케라토이데아(Endoceratoidea): †엔도케리다(Endocerida)

- †오르토케라토이데아(Orthoceratoidea): †오르토케리다(Orthocerida), †아스코케리다(Ascocerida), †슈도오르토케리다(Pseudorthocerida)

- 나우틸리토이데아(Nautilitoidea): †타르피케리다(Tarphycerida), †온코케리다(Oncocerida), 앵무조개목(Nautilida)

- †악티노케라토이데아(Actinoceratoidea): †악티노케리다(Actinocerida)

- †디스코소리토이데아(Discosoritoidea): †디스코소리다(Discosorida)

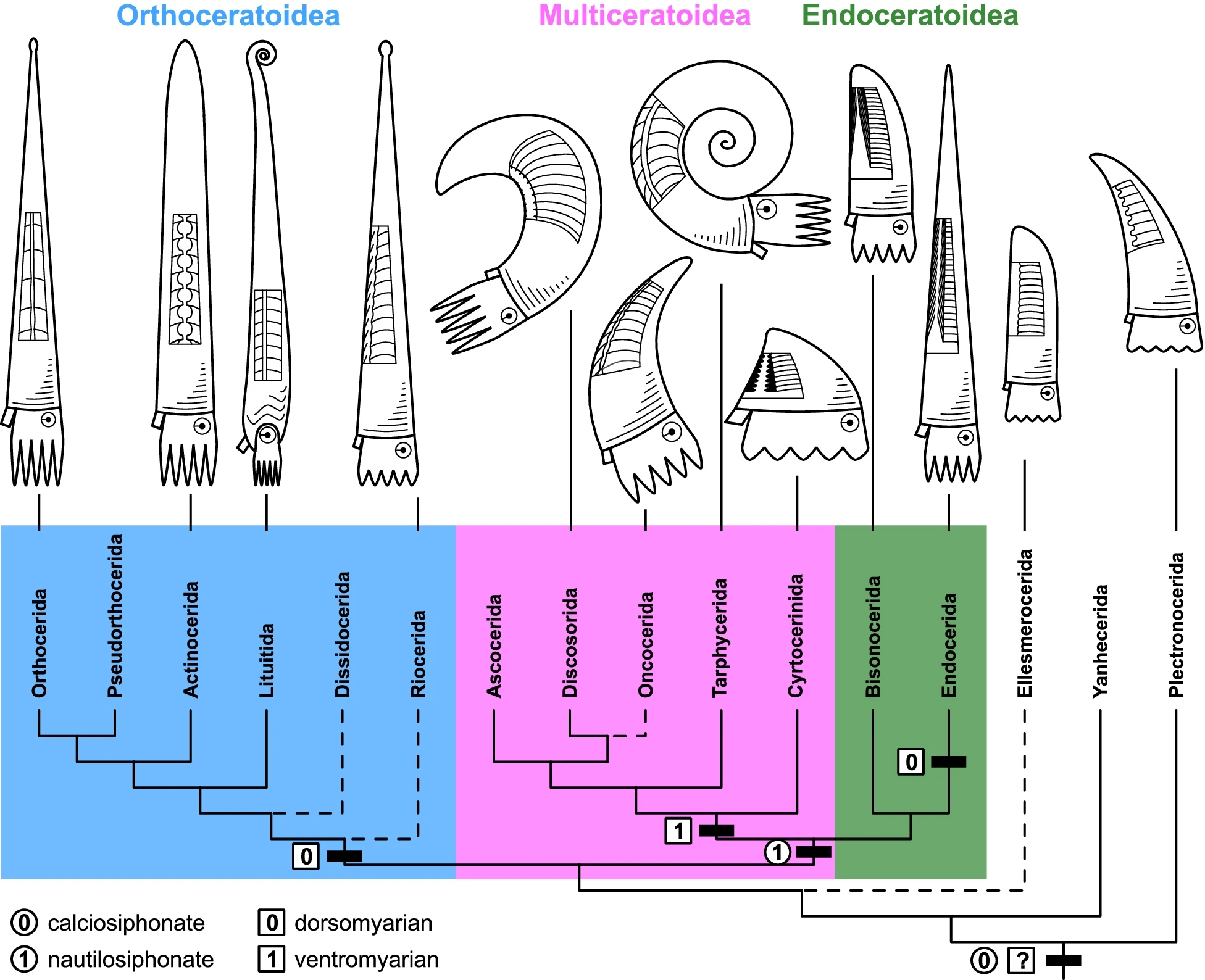

King과 Evans(2019)는 논문집 K편의 개정판에서 앵무조개류(넓은 의미)를 주로 근육 부착 방식의 차이에 따라 5개의 아강(Subclass)으로 재분류했다. 이들은 원각(protoconch) 형태, 연결 고리 구조 등 다른 특징들도 참고했으며, 아강 이름에 '-ia' 접미사를 사용하여 혼동을 줄였다.[10]

- 아강 †플렉트로케라티아(Plectronoceratia) (이전 Plectronoceratoidea)

- 목 †플렉트로케라티다(Plectronoceratida)

- 목 †얀헤케라티다(Yanheceratida)

- 목 †프로탁티노케라티다(Protactinoceratida)

- 아강 †멀티케라티아(Multiceratia) (이전 Multiceratoidea)

- 목 †엘레스메로케라티다(Ellesmeroceratida)

- 목 †키르토세리니다(Cyrtocerinida)

- 목 †비소노케라티다(Bisonoceratida)

- 목 †온코케라티다(Oncoceratida)

- 목 †디스코소리다(Discosorida)

- 아강 †타르피케라티아(Tarphyceratia)

- 목 †타르피케라티다(Tarphyceratida)

- 목 †아스코케라티다(Ascoceratida)

- 아강 나우틸리아(Nautilia) (이전 앵무조개류(좁은 의미))

- 목 앵무조개목(Nautilida)

- 아강 †오르토케라티아(Orthoceratia) (이전 Orthoceratoidea)

- 목 †리오케라티다(Rioceratida)

- 목 †디시도케라티다(Dissidoceratida)

- 목 †오르토케라티다(Orthoceratida)

- 목 †슈도오르토케라티다(Pseudorthoceratida)

- 목 †악티노케라티다(Actinoceratida)

- 목 †아스트로비이다(Astroviida)

- 목 †엔도케라티다(Endoceratida)

최근 Pohle 외(2022)는 베이즈 계통 분석을 이용하여 모든 형태학적 특징을 동등하게 고려하는 방식으로 앵무조개류의 계통 발생을 분석했다. 이 연구는 후기 캄브리아기와 오르도비스기의 초기 두족류 다양화에 초점을 맞추었으며, 분석 결과 기존에 제안되었던 여러 그룹들이 확인되었지만, 동시에 많은 목(目)들이 다계통군(polyphyletic) 또는 측계통군(paraphyletic)임이 밝혀졌다. 예를 들어, 엘레스메로케리다(Ellesmerocerida)는 엔도케라토이데아(Endoceratoidea), 멀티케라토이데아(Multiceratoidea), 오르토케라토이데아(Orthoceratoidea)에 대해 측계통군으로 나타났고, 온코케리다(Oncocerida)는 아스코케리다(Ascocerida)와 디스코소리다(Discosorida)에 대해 측계통군으로 밝혀졌다. 또한, 오르토케리다(Orthocerida)는 박트리티다(Bactritida), 암모나이트류(Ammonoidea), 초형아강(Coleoidea)에 대해 측계통군임이 시사되었다. 이 연구는 앵무조개류 분류의 복잡성을 보여주며 지속적인 연구의 필요성을 강조한다.[11]

2. 1. Palcephalopoda

분지학적 접근 방식은 앵무조개류 계통 분류학에서 드물게 사용된다. 많은 앵무조개류 목(目)들은 단계통군이 아니라 다계통군(계통적 단계)으로 여겨지는데, 이는 특정 자손 분류군은 포함하면서 다른 자손 분류군은 제외하는 분류 방식을 의미한다. 예를 들어, 다계통군으로 간주되는 Orthocerida 목은 고생대 전반에 걸쳐 많은 직각 형태의 앵무조개류(직각석류)를 포함하지만, 이들 내에서 조상이 있음에도 불구하고 콜로이드류(Coleoidea)는 제외한다.Engeser(1996-1998)는 앵무조개류를 포함한 두족류 전체를 두 개의 주요 분지군으로 나누어야 한다고 제안했다. 하나는 '''Palcephalopoda'''이고, 다른 하나는 '''Neocephalopoda'''이다. 이 분류에 따르면, 고두족류는 Orthocerida와 Ascocerida를 제외한 모든 앵무조개류를 포함하며, 현생 앵무조개에 더 가까운 그룹에 해당한다. 반면 신두족류는 현생 콜로이드류에 더 가까운 그룹이다.

그러나 이 분류 체계에는 문제가 있다. 어떤 멸종한 두족류가 현생 앵무조개와 현생 콜로이드류 중 어느 쪽에 더 가까운지를 명확히 하려면, 앵무조개의 확고한 조상을 먼저 확립해야 하기 때문이다. 형태적 특징만 보면, 현생 앵무조개목(Nautilida)은 Tarphycerida나 Oncocerida와 같은 초기 나선형 앵무조개류와 가장 유사하다. 하지만 이들 목은 늦어도 오르도비스기 초기에 콜로이드류의 조상 계통에서 갈라져 나왔다고 여겨지는 반면, 유전적 분기 시점 연구 결과는 앵무조개목이 실루리아기 또는 데본기에 갈라져 나왔음을 시사한다.[11]

Lindgren 등(2004)의 보다 최근의 계통 발생 연구는 두족류가 단계통군임을 지지하지만, 연구에 포함된 두족류가 현생 ''Nautilus''와 콜로이드류뿐이었기 때문에 고두족류/신두족류 분류 문제와는 직접적인 관련이 없다.[9]

2. 2. Neocephalopoda

Engeser(1996-1998)의 해석에 따르면, 두족류는 크게 두 분지군, 즉 '''고두족류'''(Palcephalopoda)와 '''신두족류'''(Neocephalopoda)로 나뉜다.[11] 신두족류는 현생 콜로이드류에 더 가까운 그룹으로 여겨지며, † Orthocerida, † Lituitida, † Bactritida 목 등을 포함한다. 반면 고두족류는 현생 앵무조개에 더 가까운 그룹으로 간주된다.[11]그러나 분지학적 접근은 앵무조개류 계통 분류에서 드물게 사용되며, 많은 앵무조개류 목은 단계통군이 아닌 다계통군(계통적 단계)으로 여겨진다. 예를 들어, 다계통군인 Orthocerida 목은 고생대 전반에 걸쳐 많은 직각 형태의 앵무조개류(직각석류)를 포함하지만, 이들로부터 유래했을 가능성이 높은 콜로이드류는 제외하는 분류상의 문제점을 안고 있다.[11] 이러한 분류 체계는 두 현생 그룹(앵무조개와 콜로이드류) 중 특정 멸종 두족류가 어느 쪽에 더 가까운지를 명확히 하기 위해 앵무조개의 확고한 조상을 먼저 확립해야 하는 어려움이 있다.[11]

Lindgren 등(2004)의 분자 계통 연구는 두족류 전체가 단계통군임을 지지하지만, 연구 대상이 현생 앵무조개(''Nautilus'')와 콜로이드류에 한정되어 있어 고두족류/신두족류 분류 문제에 직접적인 해답을 제공하지는 못했다.[9]

3. 계통 분류 및 진화

앵무조개류는 두족류(Cephalopoda)에 속하는 동물 그룹으로, 연체동물(Mollusca) 문의 한 강(class)이다. 두족류에는 앵무조개류 외에도 멸종한 암모나이트류(Ammonoidea), 벨렘나이트류(Belemnoidea), 그리고 현생 두족류인 문어와 오징어 등을 포함하는 콜레오이드류(Coleoidea)가 속한다. 다른 주요 연체동물 강으로는 복족류(Gastropoda), 굴족류(Scaphopoda), 이매패류(Bivalvia)가 있다.

전통적으로 두족류는 직각류(Orthoceratoidea), 앵무조개류, 암모나이트류, 콜레오이드류의 네 그룹으로 분류되어 왔다(Bather, 1888). 이 문서는 넓은 의미의 앵무조개류(Nautiloidea ''sensu lato'')를 다룬다.

계통분류학적 관점에서 볼 때, 앵무조개류는 측계통군(paraphyletic)으로 여겨진다. 즉, 앵무조개류는 후대의 두족류 그룹에서는 발견되지 않는 공유된 원시적인 특징들(plesiomorphy)을 가지며, 직각류, 암모나이트류, 콜레오이드류의 조상이 된 계통발생학적 등급(grade) 그룹으로 간주된다. 이들 후손 그룹을 제외하고 정의되기 때문에 측계통군이 되는 것이다. 암모나이트류와 콜레오이드류는 전통적으로 박트리티다(Bactritida)에서 유래했으며, 박트리티다는 다시 직선형(orthocone) 껍데기를 가진 직각류(Orthoceratoidea)에서 유래한 것으로 본다.

일부 연구자들은 앵무조개류(Nautiloidea)라는 이름을 현생 앵무조개와 명확하게 관련된 목들로만 구성된 더 좁은 범위의 그룹(Nautiloidea ''sensu stricto'')에 적용하기도 한다. 이 경우, 포함되는 목은 연구자에 따라 다르지만 일반적으로 타르피케리다(Tarphycerida), 온코케리다(Oncocerida), 앵무조개목(Nautilida)을 포함한다.

아래는 앵무조개아강(Nautiloidea) 내의 주요 분류군 목록이다. 이 분류는 계통 발생 연구에 따라 달라질 수 있으며, 복잡한 진화 과정을 반영한다.

- '''앵무조개아강'''(Nautiloidea)

- 고두족류(Palcephalopoda)

- † 플렉트로노케리다(Plectronocerida)

- † 엘레스메로케리다(Ellesmerocerida)

- † 악티노케리다(Actinocerida)

- † 프세우도르토케리다(Pseudorthocerida)

- † 아스코케리다(Ascocerida)

- † 엔도케리다(Endocerida)

- † 타르피케리다(Tarphycerida)

- † 온코케리다(Oncocerida)

- † 디스코소리다(Discosorida)

- 앵무조개목(Nautilida)

- 신두족류(Neocephalopoda) 일부

- † 오르토케리다(Orthocerida)

- † 리투이티다(Lituitida)

- † 박트리티다(Bactritida)

3. 1. 앵무조개류의 진화 과정

앵무조개류는 캄브리아기 후기 중국 북동부의 풍산층(Fengshan Formation)에서 처음 등장한 것으로 알려져 있다. 당시 이 지역은 다양한 해양 생물이 서식하는 따뜻하고 얕은 바다였으며, 초기 앵무조개류는 상당한 다양성을 보였던 것으로 추정된다. 그러나 초기 분류는 다소 불확실하며, 제안된 목들이 실제 유효한 분류군인지에 대해서는 논란이 있다.

초기 형태의 대부분은 멸종했지만, 엘레스메로케라티다에(Ellesmeroceratidae)과 중 하나가 초기 오르도비스기까지 살아남아 이후 모든 두족류의 조상이 되었다. 오르도비스기 초기와 중기에 앵무조개류는 급격한 진화 방산을 겪었다.[5][6] 이 시기에 약 8개의 새로운 목이 출현하며 다양한 패각 형태와 구조, 생활 방식을 가진 앵무조개류들이 등장했다. 앵무조개류는 오르도비스기, 실루리아기, 데본기에 걸쳐 적응 범위와 형태적 다양성의 정점을 이루었으며, 직선형, 굽은 형태, 나선형 등 다양한 패각 형태가 공존했다. 계통분류학적으로 볼 때, 앵무조개류는 다른 두족류 그룹(암모나이트류, 현생 두족류 등)의 조상이 되는 원시적인 특징들을 공유하는 그룹으로 여겨진다. 즉, 앵무조개류에서 암모나이트류와 콜레오이드류(현생 두족류)가 분화되어 나왔다고 보는 것이다.

그러나 데본기부터 앵무조개류는 점차 쇠퇴하기 시작했는데, 이는 후손이자 친척 관계인 암모나이트류 및 콜레오이드류와의 경쟁 때문으로 추정된다. 많은 초기 목들이 이 시기에 멸종했지만, 나우틸리다(Nautilida) 목만은 그 세력을 유지하거나 오히려 다양성이 증가하기도 했다. 석탄기와 페름기를 거치면서 나우틸리다 목을 제외한 다른 앵무조개류의 수와 다양성은 계속 감소했으며, 살아남은 나우틸리다 앵무조개류의 패각은 점점 더 단단히 감기는 형태로 진화했다.

페름기 말에 발생한 대규모 멸종 사건은 다른 많은 생물 그룹에 치명적이었지만, 앵무조개류에게는 상대적으로 피해가 적었다. 슈도르토케리다(Pseudorthocerida), 박트리티다(Bactritida), 나우틸리드류, 그리고 아마도 오르토케리다(Orthocerida)를 포함한 일부 그룹은 살아남아 초기 중생대까지 명맥을 유지했다. 오랫동안 직선형 패각을 가진 마지막 앵무조개류는 트라이아스기 말에 사라진 것으로 여겨졌으나, 백악기 지층에서 오르토케리다 목으로 추정되는 화석이 발견되기도 했다. 이 예외를 제외하면, 중생대 전체에 걸쳐 살아남은 앵무조개류는 나우틸리나(Nautilina) 아목뿐이었으며, 이들은 더욱 특수화된 암모나이트류와 함께 바다에서 공존했다. 이 시기의 앵무조개류 형태는 대부분 현생 앵무조개(Nautilus)와 거의 유사했다.

백악기-팔레오기 멸종 사건으로 암모나이트류가 멸종하자, 앵무조개류는 그 빈자리를 차지하며 초기 제3기에 잠시 번성했다. 신생대 중반까지 이들은 전 세계적으로 분포했다. 하지만 마이오세와 플라이오세에 전 지구적인 냉각 현상이 나타나면서 앵무조개류의 지리적 분포는 다시 축소되었고 다양성도 감소했다. 오늘날에는 ''나우틸루스''(진주앵무조개)와 ''알로나우틸루스(Allonautilus)'' 두 속에 속하는 단 6종만이 살아남아 있다.

한때 전 세계적으로 번성했던 앵무조개류가 최근 감소한 원인으로는 바다표범류의 확산이 지목된다.[7] 올리고세 이후 지질 기록을 보면, 특정 지역에서 바다표범류가 출현하는 시기와 그 지역에서 앵무조개류가 사라지는 시기가 일치하는 경향을 보인다.[8] 이로 인해 현재 앵무조개류는 바다표범류가 서식하지 않는 열대 인도-태평양 해역에 제한적으로 분포하게 되었다.[7] ''아투리아(Aturia)'' 속은 빠른 유영 능력 덕분에 바다표범류가 있는 지역에서도 일시적으로 생존했지만 결국 멸종했다.[8] 이 외에도 짧은 주둥이를 가진 고래의 포식 활동 증가나, 산소 최소층(OMZ)의 발달로 인해 앵무조개류가 더 깊은 바다로 피신하기 어려워진 점 등이 멸종의 잠재적 원인으로 제시된다.[8]

3. 2. 계통 분류학적 논쟁

앵무조개류 분류에 대한 합의는 전통적으로 찾기 어려웠고 변화의 대상이었는데, 이는 서로 다른 연구자들이 진화 과정을 재구성할 때 서로 다른 기본적인 특징들을 강조하기 때문이다. 앵무조개류 분류학에 대한 가장 크고 널리 인용되는 출판물은 Teichert 외(1964)의 무척추동물 고생물학 논문집 K편이지만, 새로운 정보들이 이 책을 시대에 뒤떨어지고 개정이 필요하게 만들었다. K편 논문집은 Flower & Kummel (1950)과 러시아의 ''Osnovy Paleontologii Vol. 5'' (1962) 교과서의 이전 분류 체계를 기반으로 했다.Wade (1988), Teichert (1988), Shevyrev (2006)에 의해 다른 포괄적인 분류 체계들이 고안되었다. Wade (1988)는 아강 앵무조개류 (''sensu lato'')를 계통 발생적으로 관련된 목들을 통합하여 6개의 상목으로 나누었다. 그 상목들은 다음과 같다.

- †플렉트로케라토이데아 (Plectronoceratoidea) = †플렉트로케리다 (Plectronocerida), †프로탁티노케리다 (Protactinocerida), †얀허케리다 (Yanhecerida), †엘레스머로케리다 (Ellesmerocerida)

- †엔도케라토이데아 (Endoceratoidea) = †엔도케리다 (Endocerida)

- †오르토케라토이데아 (Orthoceratoidea) = †오르토케리다 (Orthocerida), †아스코케리다 (Ascocerida), †슈도오르토케리다 (Pseudorthocerida) (Kröger 2007의 Orthoceratoidea)

- 나우틸리토이데아 (Nautilitoidea) = †타르피케리다 (Tarphycerida), †온코케리다 (Oncocerida), 나우틸리다 (Nautilida)

- †악티노케라토이데아 (Actinoceratoidea) = †악티노케리다 (Actinocerida)

- †디스코소리토이데아 (Discosoritoidea) = †디스코소리다 (Discosorida)

이 상목 중 세 개는 위치가 불확실한 목들을 위해 설정되었다: 엔도케리다(Endocerida), 악티노케리다(Actinocerida), 디스코소리다(Discosorida). 다른 세 개는 공통 조상을 공유하고 앵무조개류 분류 계통수의 가지를 형성하는 관련된 목들을 통합한다: 플렉트로케라토이데아(Plectronoceratoidea)는 대부분 캄브리아기의 작은 형태로 구성되며 이후 종들의 조상을 포함한다; 오르토케라토이데아(Orthoceratoidea)는 주로 직선형 목들을 통합하며 (박트리티다(Bactritida)와 암모나이트류(Ammonoidea)의 조상 포함); 나우틸리토이데아(Nautilitoidea)는 최초의 나선형 두족류인 타르피케리다(Tarphycerida)와 현생 ''나우틸루스''(Nautilus)를 포함하는 나우틸리다(Nautilida)를 포함한다. 박트리티다 (Bactritida)목은 오르토케리다 (Orthocerida)에서 유래했으며, 때로는 앵무조개류에, 때로는 암모나이트류 (Ammonoidea)에, 그리고 때로는 자체 아강인 박트리토이데아 (Bactritoidea)에 배치된다.

최근 일부 연구자들은 이전에 오르토케리다 (Orthocerida)의 아분류로 포함되었던 슈도오르토케리다(Pseudorthocerida)와 함께 디시도케리다(Dissidocerida)를 별개의 목으로 인식하기 시작했다.

분지학적 접근 방식은 앵무조개류 계통 분류학에서 드물다. 많은 앵무조개류 목(군 전체는 말할 것도 없고)은 단계통군이 아니라, 다계통군(계통적 단계)이다. 즉, 일부 자손 분류군을 포함하면서 다른 분류군은 제외한다는 의미이다. 예를 들어, 다계통군인 Orthocerida 목은 고생대 전반에 걸쳐 많은 직각석류를 포함하지만, 직각석류 내에서 잘 확립된 조상을 가지고 있음에도 불구하고 콜레오이드류는 제외한다. Engeser(1996-1998)의 해석에 따르면, 앵무조개류와 실제로 두족류 전반은 두 개의 주요 분지군으로 나뉘어야 한다. '''고두족류(Palcephalopoda)'''(오르토케리다와 아스코케리다를 제외한 모든 앵무조개류 포함)와 '''신두족류(Neocephalopoda)'''(나머지 두족류). 고두족류는 살아있는 앵무조개에 더 가까운 그룹에 해당하는 반면, 신두족류는 살아있는 콜레오이드류에 더 가까운 그룹에 해당한다. 이 체계의 한 가지 문제는 두 살아있는 말단 종 중 어느 쪽에 어떤 두족류가 더 가까운지를 구체화하기 위해 앵무조개에 대한 확고한 조상을 확립해야 한다는 점이다. 형태적 특징을 바탕으로, 나우틸리다는 타르피케리다와 온코케리다와 같은 초기 앵무조개의 나선형 종류와 가장 유사하다. 그러나 이러한 목은 최신 오르도비스기 초기에 콜레오이드류 조상에서 갈라졌지만, 유전적 분기 추정치는 Nautilida가 실루리아기 또는 데본기에 갈라졌음을 시사한다.[11]

Lindgren 등(2004)의 보다 최근의 계통 발생 연구는 두족류의 단계통성을 지지하지만, 포함된 두족류가 ''나우틸루스''와 콜레오이드류뿐이었기 때문에 고두족류/신두족류 문제와는 관련이 없다.[9]

King과 Evans(2019)의 논문 K부분의 최근 개정판에서 앵무조개류(''sensu lato'')는 5개의 아강으로 재분류되었다. 주요 그룹은 주로 근육 부착 방식의 차이에 따라 정의되었다. 이 재분류 과정에서 참고된 다른 특징으로는 원각(protoconch) 형태, 연결 고리 구조, 그리고 방격(cameral)과 내시펀(endosiphuncular) 퇴적물의 정도가 있다. 이전의 대부분의 연구에서는 '-oidea' 접미사를 사용하여 아강을 명명했지만, 이 저자들은 그룹 수준 간의 혼동을 방지하기 위해 '-ia' 접미사를 사용했다. 예를 들어, 앵무조개류(''sensu stricto'')는 "앵무조개류"라는 비공식적인 넓은 정의와 구분하기 위해 Nautilia로 이름이 변경되었다. 또한, 일반적인 간략화된 형태인 '-ida'가 아닌 '-atida' 접미사를 사용하여 목의 이름을 간소화하지 않고 사용했다.[10]

- 아강 †플렉트로케라티아(Plectronoceratia)(이전 Plectronoceratoidea)

- 목 †플렉트로케라티다(Plectronoceratida)

- 목 †얀헤케라티다(Yanheceratida)

- 목 †프로탁티노케라티다(Protactinoceratida)

- 아강 †멀티케라티아(Multiceratia)(이전 Multiceratoidea)

- 목 †엘레스메로케라티다(Ellesmeroceratida)

- 목 †키르토세리니다(Cyrtocerinida)

- 목 †비소노케라티다(Bisonoceratida)

- 목 †온코케라티다(Oncoceratida)

- 목 †디스코소리다(Discosorida)

- 아강 †타르피케라티아(Tarphyceratia)

- 목 †타르피케라티다(Tarphyceratida)

- 목 †아스코케라티다(Ascoceratida)

- 아강 나우틸리아(Nautilia)(이전 앵무조개류(''sensu stricto''))

- 목 나우틸리다(Nautilida)

- 아강 †오르토케라티아(Orthoceratia)(이전 Orthoceratoidea)

- 목 †리오케라티다(Rioceratida)

- 목 †디시도케라티다(Dissidoceratida)

- 목 †오르토케라티다(Orthoceratida)

- 목 †슈도오르토케라티다(Pseudorthoceratida)

- 목 †악티노케라티다(Actinoceratida)

- 목 †아스트로비이다(Astroviida)(아목 †리투이티나(Lituitina) 및 †팔리오케라티나(Pallioceratina))

- 목 †엔도케라티다(Endoceratida)

전통적인 앵무조개류 분류 체계는 다른 특징보다 특정 특징을 더 강조하는데, 저자에 따라 어떤 특징을 강조할 가치가 있는지에 대한 개인적인 편견이 포함될 수 있다. 이 문제는 베이즈 계통 분석을 통해 모든 형태학적 특징을 동등하게 샘플링함으로써 해결될 수 있다. 이 기법을 사용한 최초의 두족류 중심 논문은 Pohle 외.(2022)에 의해 발표되었다. 그들은 이전에 가설화된 여러 그룹을 발견했지만, 많은 목은 다계통군으로 판명되었다. 이 연구는 후기 캄브리아기와 오르도비스기의 초기 두족류 다양화에 초점을 맞추었으며, 오르도비스기 이후 그룹의 기원에 대해서는 자세히 논의하지 않았다.[11]

4. 껍데기

앵무조개류는 크고 외부에 드러난 껍데기를 가지는 것이 특징이다. 이 껍데기는 동물이 성장하면서 점차 크기가 작아지는 여러 개의 방(격실)으로 나뉜 부분(격막원뿔)과, 동물이 실제로 거주하는 넓은 공간인 체실로 구성된다. 격실들은 얇고 굽은 벽인 격벽에 의해 분리되며, 격벽이 껍데기 외벽과 만나는 지점에는 봉합선이 나타난다. 앵무조개류의 봉합선은 일반적으로 단순한 형태를 띤다.[1]

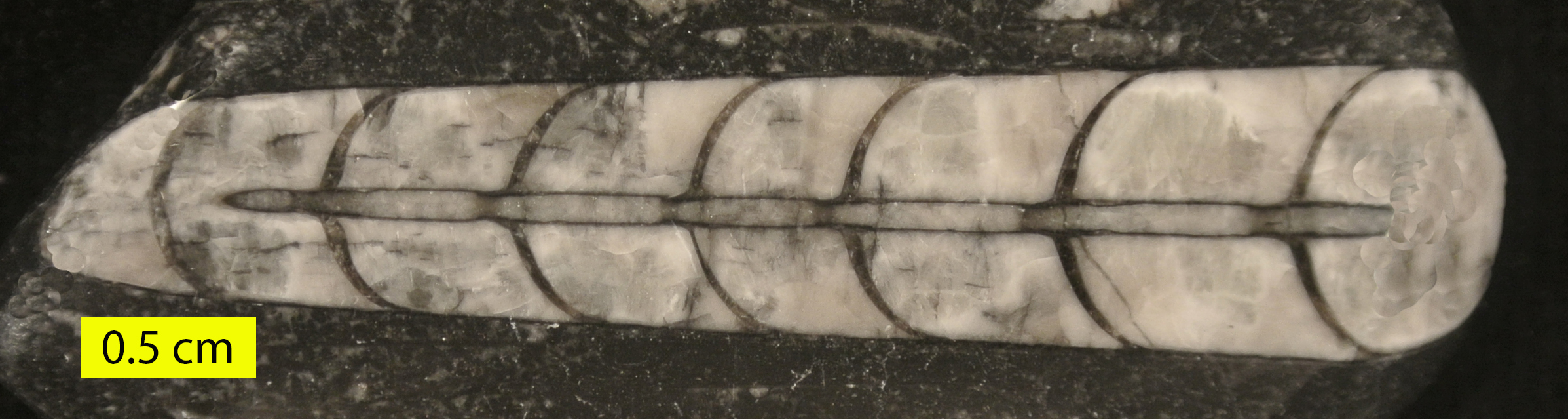

껍데기 내부에는 모든 격실을 관통하는 관상돌기라는 관 구조가 있다. 이 구조는 부력 조절과 관련이 있을 것으로 추정된다. 관상돌기의 특징은 앵무조개류를 분류하고 암모노이드와 구별하는 데 중요한 기준이 된다.[1]

앵무조개류 껍데기의 형태는 매우 다양하다. 현생 앵무조개처럼 나선형으로 감긴 형태가 있는가 하면, 화석 종 중에는 직선형, 곡선형 등 다양한 형태가 존재한다. 껍데기 표면은 대부분 매끄럽지만, 일부 종은 가시나 늑골 같은 장식을 가지기도 한다. 껍데기의 주성분은 아라고나이트이며, 현생종에서는 뚜렷한 색깔 패턴이 나타나기도 한다.[2]

4. 1. 껍데기 구조

모든 앵무조개류는 크고 외부에 드러난 껍데기를 가지고 있다. 이 껍데기는 점점 가늘어지는 여러 격실로 이루어진 부분(격막원뿔)과 동물이 살아있을 때 차지하는 넓고 열린 체실로 나뉜다. 조개껍데기라고도 불리는 껍데기의 외벽은 껍데기의 전체적인 모양과 질감을 결정한다. 격막원뿔의 각 격실은 성장 과정에서 형성된 얇고 굽은 벽인 격벽에 의해 서로 분리된다. 동물이 성장함에 따라 외투막의 뒷부분은 새로운 격벽을 분비하여 껍데기 격실의 계열에 또 다른 격실을 추가한다. 동시에, 껍데기 물질이 껍데기 구멍(개구부) 주위에 추가되어 체실을 확장하고 자라는 동물에게 더 많은 공간을 제공한다.

각 격벽이 껍데기 외벽과 만나는 지점에는 봉합선이 나타난다. 살아있는 앵무조개류의 경우, 이 봉합선은 껍데기 외면에 일련의 좁고 물결 모양의 선으로 보인다. 격벽과 마찬가지로 앵무조개류의 봉합선은 모양이 단순하며, 직선이거나 약간 굽은 형태를 띤다. 이는 고니아타이트의 지그재그 모양 봉합선이나 암모나이트의 매우 복잡한 봉합선과는 다른 특징이다.

격벽에는 관상돌기라는 살로 이루어진 관이 통과한다. 이 관은 껍데기의 내부 격실들을 연결한다. 관상돌기의 살 주변에는 아라고나이트(탄산 칼슘의 한 형태로, 화석화 과정에서 종종 더 안정적인 방해석(CaCO3)으로 재결정됨)로 만들어진 격벽목과 연결 고리가 있다. 초기 앵무조개류 중 일부는 비어있는 격실(격실 퇴적물)이나 관상돌기 내부(관상돌기 내 퇴적물)에 탄산 칼슘을 침착시켰는데, 이는 부력 조절과 관련이 있었을 것으로 추정된다. 관상돌기의 특징과 껍데기 내 위치는 앵무조개류를 분류하는 데 중요한 기준이며, 암모노이드와 구별하는 데 도움을 준다. 대부분의 암모노이드에서는 관상돌기가 껍데기 주변부를 따라 위치하지만, 현생 앵무조개를 포함한 일부 앵무조개류에서는 격실 중앙을 통과한다.[1]

넓은 의미에서 앵무조개아강은 다른 두족류와 두 가지 주요 특징으로 구분된다. 첫째, 격벽은 앞쪽으로 부드럽게 오목한 형태를 가지며, 이는 일반적으로 단순하고 매끄러운 외부 봉합선을 만든다. 둘째, 관상돌기는 동물의 개체 발생 전반에 걸쳐 뒤쪽을 향하는(후향성) 격벽목에 의해 지지된다.

현대의 앵무조개는 깊게 감긴 껍데기를 가지고 있는데, 이는 더 크고 최근에 형성된 각륜이 이전에 형성된 각륜을 덮어 가리는 내권형 구조이다. 화석 앵무조개류의 껍데기 형태는 다양하여, 직선형(예: ''직각석'', ''레이온노세라스''), 곡선형(예: ''시르토세라스''), 나선형(예: ''케노세라스''), 또는 드물게 풀린 나선형(예: ''로리에로세라스'') 등 여러 형태가 발견된다. 특히 후기 고생대와 초기 중생대의 일부 종은 껍데기에 가시나 늑골 장식이 있지만, 대부분은 매끄러운 껍데기를 가지고 있다. 껍데기는 주로 아라고나이트로 구성되지만, 격실 퇴적물은 일차적으로 방해석으로 구성될 수 있다.[2] 현대 앵무조개의 껍데기 색깔은 매우 뚜렷하며, 비교적 드물지만 화석 앵무조개류에서도 껍데기 색깔이 보존된 사례가 알려져 있다. 종종 색상 패턴이 등쪽에만 나타나는데, 이는 살아있는 동물이 수평 자세로 헤엄쳤음을 시사한다.

4. 2. 껍데기 형태

모든 앵무조개류는 크고 외부에 드러난 껍데기를 가진다. 이 껍데기는 점점 가늘어지는 여러 개의 방으로 나뉜 부분(격막원뿔)과, 동물이 살아있을 때 몸이 들어가는 넓고 열린 공간인 체실로 구성된다. 껍데기의 가장 바깥벽은 전체적인 모양과 질감을 결정한다. 격막원뿔의 각 방(격실)은 성장 과정에서 만들어지는 얇고 굽은 벽인 격벽에 의해 분리된다. 동물이 자라면서 외투막의 뒷부분은 새로운 격벽을 만들어내어 껍데기에 격실을 하나씩 추가한다. 동시에 껍데기 입구(개구부) 주변에도 껍데기 물질이 더해져 체실이 확장되고, 자라나는 동물이 머물 공간이 넓어진다.

각 격벽이 껍데기 외벽과 만나는 지점에는 봉합선이 나타난다. 살아있을 때 이 봉합선은 껍데기 표면에 좁고 물결 모양의 선으로 보인다. 앵무조개류의 봉합선은 그 아래의 격벽처럼 모양이 단순하여 직선이거나 약간 굽은 형태를 띤다. 이는 고니아타이트의 지그재그 모양 봉합선이나 암모나이트의 매우 복잡한 봉합선과는 구별되는 특징이다.

격벽에는 관상돌기라는 살로 된 관이 통과한다. 이 관은 껍데기 내부의 모든 격실을 연결한다. 관상돌기의 살 주변에는 아라고나이트(탄산칼슘의 한 형태, 화석이 되면서 종종 더 안정적인 방해석 [CaCO3]으로 변함)로 만들어진 격벽목과 연결 고리가 있다. 초기 앵무조개류 중 일부는 비어있는 격실이나 관상돌기 내부에 탄산칼슘을 쌓아두기도 했는데, 이는 부력 조절과 관련이 있었을 것으로 추정된다. 관상돌기의 특징과 껍데기 내 위치는 앵무조개류를 분류하는 데 중요한 기준이며, 암모노이드와 구별하는 데에도 도움이 될 수 있다. 대부분의 암모노이드에서 관상돌기는 껍데기 가장자리를 따라 위치하지만, 현생 앵무조개를 포함한 일부 앵무조개류에서는 격실 중앙을 통과한다.[1]

넓은 의미에서 앵무조개아강은 다른 두족류와 두 가지 주요 특징으로 구분된다. 첫째, 격벽은 앞쪽으로 부드럽게 오목한 형태를 이루며, 이는 일반적으로 단순하고 매끄러운 봉합선을 만든다. 둘째, 관상돌기는 동물의 성장 과정 내내 뒤쪽을 향하는(후향성) 격벽목에 의해 지지된다.

현대의 앵무조개는 깊게 감긴 내권형 껍데기를 가지는데, 이는 나중에 생긴 각륜이 이전에 생긴 각륜을 완전히 덮는 형태를 의미한다. 하지만 화석 앵무조개류의 껍데기 형태는 매우 다양하다. 직선형(예: ''직각석(Orthoceras)'', ''레이온노세라스(Rayonnoceras)''), 곡선형(예: ''시르토세라스(Cyrtoceras)''), 느슨하게 감긴 나선형(예: ''케노세라스(Cenoceras)''), 드물게는 풀린 나선형(예: ''로리에로세라스(Lorieroceras)'') 등 여러 형태가 발견된다. 특히 고생대 후기와 중생대 초기의 일부 종들은 껍데기에 가시나 늑골 같은 장식이 있지만, 대부분은 매끄러운 껍데기를 가진다. 껍데기는 주로 아라고나이트로 이루어져 있지만, 격실 내부에 쌓인 퇴적물은 방해석으로 구성될 수도 있다.[2] 현대 앵무조개의 껍데기 색깔은 매우 뚜렷하며, 드물지만 화석 앵무조개류에서도 껍데기 색깔이 보존된 채 발견되기도 한다. 색상 패턴은 종종 등쪽에만 나타나는데, 이는 살아있을 때 동물이 수평 자세로 헤엄쳤음을 시사한다.

4. 3. 껍데기 색깔

현대 앵무조개의 껍데기 색깔은 매우 두드러지며, 비교적 드물지만 화석 앵무조개류에서도 껍데기 색깔이 보존된 사례가 알려져 있다.[2] 종종 등쪽에만 색상 패턴이 나타나는데, 이는 살아있는 동물이 수평으로 헤엄쳤음을 시사한다.[2]5. 현생 앵무조개

멸종한 앵무조개류에 대해 알려진 많은 사실은 현존하는 앵무조개류, 예를 들어 사모아에서 필리핀까지 이어지는 남서 태평양과 오스트레일리아 해안의 인도양에서 발견되는 각앵무조개 등에 대한 지식을 바탕으로 한다. 현생 앵무조개는 보통 수심 100m 미만에서는 잘 발견되지 않으며, 500m에서 700m 사이의 깊은 바다에 주로 서식하는 것으로 알려져 있다.

5. 1. 생태

멸종한 앵무조개류에 대해 알려진 많은 정보는 현존하는 앵무조개류, 예를 들어 사모아에서 필리핀까지 이어지는 남서 태평양과 오스트레일리아 해안의 인도양에서 발견되는 각앵무조개 등에 대한 지식을 바탕으로 한다. 보통 수심 100m 미만에서는 잘 발견되지 않으며, 500m에서 700m 사이의 깊은 바다에 서식하는 것으로 알려져 있다.

앵무조개는 자유롭게 헤엄쳐 다니는 동물로, 렌즈가 없는 단순한 눈 두 개와 여러 개의 팔(또는 촉수)이 달린 머리를 가지고 있다. 몸 위에는 매끄러운 껍데기가 있는데, 이 껍데기 내부는 작은 방들로 나뉘어 있다. 이 방들은 불활성 기체(대기 중 공기와 비슷하지만 질소가 더 많고 산소는 더 적은 조성)로 채워져 있어 물속에서 중성 부력을 유지하게 해준다. 입 주변에는 두 줄로 배열된 최대 90개의 촉수가 있다. 앵무조개는 포식성 동물로, 딱딱하고 부리 모양의 턱을 이용해 갑각류 등을 잡아먹는다.

빈 앵무조개 껍데기는 죽은 후에도 내부 기체 때문에 한동안 물에 떠서 상당한 거리를 이동할 수 있다. 실제로 일본, 인도, 아프리카 해안에서 발견되기도 했다. 이는 화석으로 발견되는 앵무조개류의 껍데기에도 마찬가지로 적용될 수 있다. 껍데기는 동물이 살았던 곳에서 멀리 떨어진 곳까지 이동한 후 결국 해저로 가라앉는다.

앵무조개는 하이포노옴(hyponome)이라고 불리는 길쭉한 깔때기 모양의 기관에서 물을 내뿜어 그 힘으로 움직이는 제트 추진 방식을 사용한다. 벨렘나이트류나 다른 두족류와는 달리 현생 앵무조개는 먹물 주머니가 없으며, 멸종된 종에게 먹물 주머니가 있었다는 증거도 발견되지 않았다. 또한, 멸종한 암모나이트류와 달리 현생 앵무조개는 압티쿠스(aptychus)라는 구조물을 가지고 있지 않다. 압티쿠스는 단단한 판 형태로, 껍데기 입구를 닫아 몸을 보호하는 덮개 역할을 했을 것으로 추정된다. 하지만 일부 멸종된 앵무조개류에서는 압티쿠스와 유사한 판 구조가 발견되었으며, 이는 현생 앵무조개의 살덩이로 된 덮개와 동일한 기원을 가진 기관일 수 있다.[3]

5. 2. 잉크주머니와 압티쿠스

벨렘나이트류 및 다른 두족류와 달리 현생 앵무조개는 잉크주머니가 없다. 멸종된 앵무조개류가 잉크주머니를 가지고 있었다는 증거도 발견되지 않았다.또한, 멸종된 암모나이트류와 달리 현생 앵무조개는 압티쿠스aptychus|압티쿠스eng가 없다. 압티쿠스는 생체 광물화된 판으로, 껍데기를 닫아 몸을 보호하는 덮개 역할을 했을 것으로 추정된다. 그러나 일부 멸종된 앵무조개류에서는 압티쿠스와 유사한 판이 발견되기도 하는데, 이는 현생 앵무조개의 살덩이 덮개와 상동 기관일 수 있다.[3]

6. 화석 기록

앵무조개류는 화석 기록이 풍부한 두족류 그룹으로, 특히 고생대 초기 암석에서 자주 발견된다. 오르도비스기에는 매우 다양한 형태로 번성했으며, 이후 시대의 지층에서도 꾸준히 발견된다. 일부 앵무조개류는 매우 큰 크기로 성장하기도 했으며, 특정 환경에서는 이들의 껍데기가 대량으로 쌓여 독특한 석회암 지층을 형성하기도 했다.

6. 1. 주요 화석 산지

앵무조개류는 초기 고생대 암석에서 화석으로 자주 발견되지만, 후대의 지층에서는 상대적으로 드물다. 특히 오르도비스기 발트해 연안과 미국 일부 지역의 암석에는 다양한 앵무조개류 화석이 풍부하게 포함되어 있다. 예를 들어, 아일랜드의 석탄기 석회암에서는 *Discitoceras*와 *Rayonnoceras*와 같은 표본이 발견되며, 영국의 쥐라기 해양 암석에서는 *Cenoceras* 표본이 종종 발견된다. 또한, 미국 중북부의 백악기 피에르 셰일 지층에서는 *Eutrephoceras*와 같은 앵무조개류 화석이 발견된다.

오르도비스기 앵무조개류인 *Endoceras*의 표본 중에는 껍질 길이가 최대 5.7m에 달하는 것이 기록되었으며, 9.1m에 달했을 것으로 추정되는 표본에 대한 설명도 있었으나, 해당 표본은 파괴된 것으로 보고되었다.[4] 이러한 거대한 크기의 앵무조개류는 당시 다른 해양 동물들에게 위협적인 포식자였을 것으로 추정된다.

스칸디나비아와 모로코와 같은 일부 지역에서는 직각앵무조개류의 화석이 매우 많이 축적되어 석회암 지층을 형성하기도 한다. 이러한 지층은 지질학 문헌에서 "두족류층", "두족류 석회암", "앵무조개류 석회암" 또는 "Orthoceras 석회암" 등으로 불린다. 현재 "Orthoceras"라는 용어는 발트해 연안의 오르도비스기에 서식했던 특정 속을 가리키지만, 과거에는 오르도비스기부터 트라이아스기까지 서식했던 모든 직각 앵무조개류(특히 초기 고생대에 흔했던)를 통칭하는 이름으로 사용되기도 했다.

6. 2. 거대 앵무조개류

오르도비스기 앵무조개류인 ''Endoceras''의 표본 중에는 껍질 길이가 최대 5.7m에 달하는 것이 기록되었다. 9.1m에 달했을 것으로 추정되는 더 큰 표본에 대한 기록도 있지만, 이 표본은 현재 파괴된 것으로 알려져 있다.[4] 이처럼 거대한 크기를 가진 앵무조개류는 당시 해양 생태계에서 다른 동물들을 잡아먹는 상당한 포식자였을 것으로 여겨진다.참조

[1]

웹사이트

The Cephalopoda

http://www.ucmp.berk[...]

The University of California Museum of Paleontology

2014-05-11

[2]

논문

Shell Mineralogy in Paleozoic Invertebrates

1956-06-00

[3]

논문

Aptychopsid plates - jaw elements or protective operculum

https://onlinelibrar[...]

1984-00-00

[4]

논문

Normal giants? Temporal and latitudinal shifts of Palaeozoic marine invertebrate gigantism and global change

https://onlinelibrar[...]

2015-00-00

[5]

논문

Onset of the Ordovician cephalopod radiation – evidence from the Rochdale Formation (middle Early Ordovician, Stairsian) in eastern New York

http://edoc.hu-berli[...]

[6]

논문

Pulsed cephalopod diversification during the Ordovician

[7]

웹사이트

How seals made Nautilus a 'Living Fossil'

https://journalofbio[...]

2022-10-15

[8]

논문

Seals, whales and the Cenozoic decline of nautiloid cephalopods

2022-09-22

[9]

논문

A combined approach to the phylogeny of Cephalopoda (Mollusca)

http://faculty.uml.e[...]

2004-10-00

[10]

논문

High-level classification of the nautiloid cephalopods: a proposal for the revision of the Treatise Part K

2019-00-00

[11]

논문

Early cephalopod evolution clarified through Bayesian phylogenetic inference

2022-04-00

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com