왕권신수설

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

왕권신수설은 군주가 신으로부터 직접 통치 권한을 부여받았다는 정치·종교적 이론이다. 고대 메소포타미아, 이란, 이집트, 로마 등에서 왕은 신의 대리인으로 여겨졌으며, 중세 유럽에서는 교황의 권위에 대항하여 왕의 권위를 강화하는 데 사용되었다. 그러나 16세기 종교 개혁과 계몽주의 사상의 등장으로 왕권신수설에 대한 비판이 제기되었고, 사회계약설의 확산과 시민 혁명을 거치면서 점차 쇠퇴했다. 오늘날에도 일부 국가의 의례나 상징 속에 그 흔적이 남아있으며, 동아시아에서는 천명 사상과 유사한 형태로 나타났다.

더 읽어볼만한 페이지

- 유럽의 근세사 - 대항해시대

대항해시대는 15세기부터 17세기까지 유럽 국가들이 새로운 항로를 개척하고 식민지를 건설하며 세계를 탐험한 시기로, 유럽의 영향력 확대를 가져왔지만 아메리카 원주민 문명 파괴, 노예 무역 등 부정적인 결과를 초래했다. - 유럽의 근세사 - 신고전주의

신고전주의는 18세기부터 19세기 유럽에서 고대 그리스·로마 예술의 부흥을 추구하며 시작된 예술 사조로, 조화와 균형, 이성적인 형태를 강조하여 회화, 조각, 건축 등 다양한 분야에 영향을 미쳤고 프랑스 혁명과 나폴레옹 시대를 거치며 제정 양식으로 발전, 20세기 이후에도 지속적으로 영향을 주고 있다. - 군주제 - 재가 (입헌군주제)

재가란 입헌군주제 국가에서 군주 또는 대리인이 의회 통과 법안에 서명하여 법률로 성립시키는 행위로, 현대에는 형식적 절차이지만 법률 제정 과정에서 상징적 의미를 지닌다. - 군주제 - 전제군주제

전제군주제는 군주가 최고의 권력을 독점하여 국민의 참여 없이 통치하는 정치 체제로, 중세 후기 봉건제 발전 과정에서 등장하여 왕권신수설로 정당화되었으나, 계몽주의 시대 이후 쇠퇴하여 현대에는 일부 국가에서만 유지되고 있다. - 정치철학 - 정치학 (아리스토텔레스)

아리스토텔레스의 정치학은 플라톤의 이상국가론을 비판하고, 다양한 정치 체제를 분석하여, 중산층을 강화한 혼합정을 이상적인 헌법으로 제시하며 국가 번영을 위한 방안을 제시한다. - 정치철학 - 이념

이념은 1796년에 앙투안 데스튀트 드 트라시가 고안한 용어로, 현실에 대한 기본적인 가정을 바탕으로 한 일관된 사상 체계이며 사회 통합 또는 불평등 정당화를 포함한 다양한 사회적 기능을 수행하며 다양한 학문 분야에서 연구가 이루어진다.

2. 고대 사회의 왕권 개념

고대 사회에서 왕권은 흔히 신성한 기원을 가진 것으로 여겨졌다. 많은 절대군주제에서 신권은 왕의 권위와 통치권을 정당화하는 중요한 요소였다.[1] "하느님의 은총으로"라는 문구는 이러한 신성한 권위를 나타내는 표현으로, 역사적으로 특정 통치 군주의 칭호에 사용되었다.

2. 1. 메소포타미아와 이란

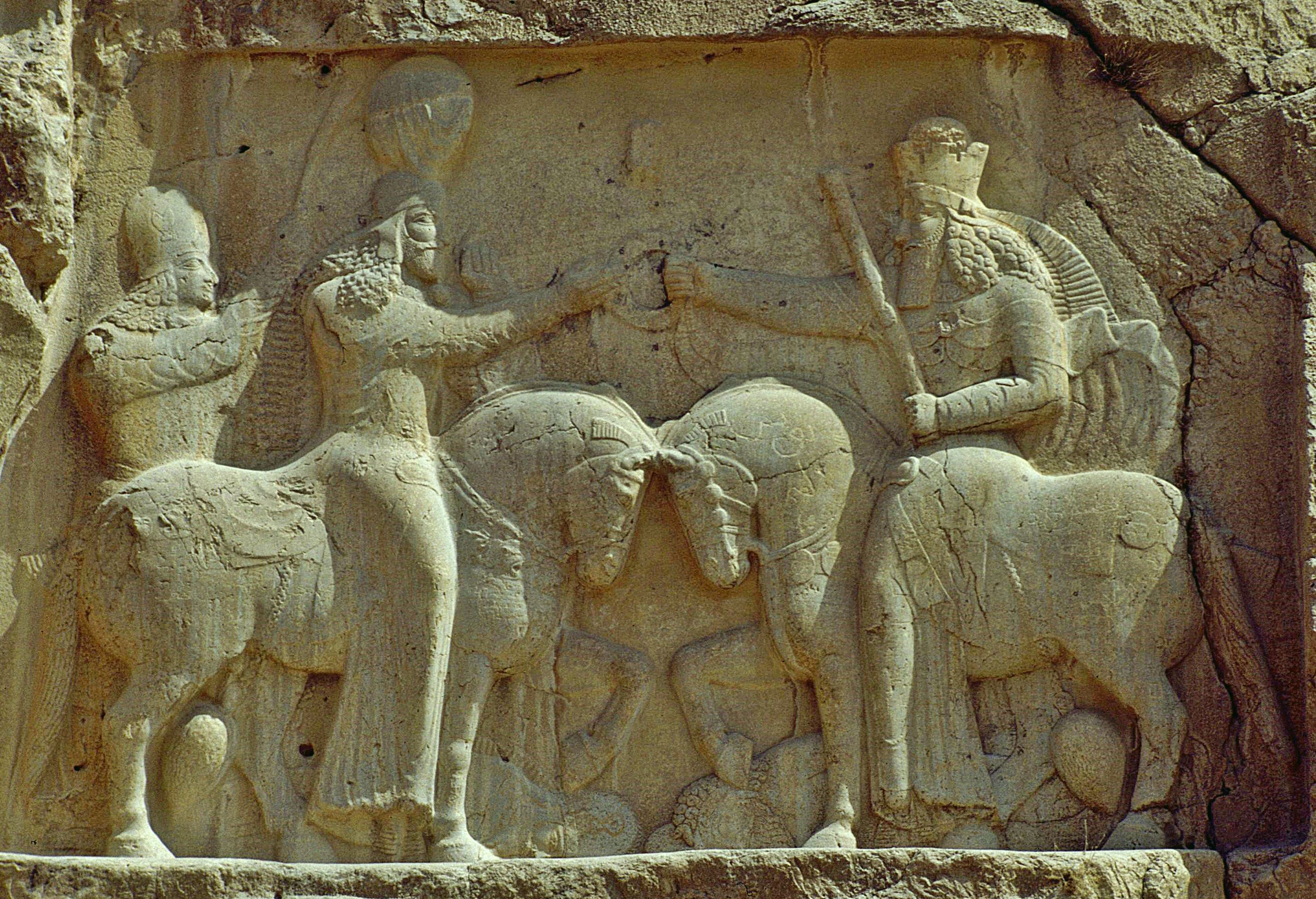

흐바레나(𐬓𐬀𐬭𐬆𐬥𐬀𐬵|xᵛarənah|흐바레나ae)는 이란과 조로아스터교의 개념으로, 문자 그대로 "영광"을 의미하며 왕의 신성한 권리에 관한 것이다. 이는 초기 메소포타미아 문화에서 유래한 것일 수 있는데, 이 문화에서는 왕들이 죽은 후 종종 신으로 여겨졌다. 우르의 술기는 자신을 신이라고 선포한 최초의 메소포타미아 지배자 중 한 명이었다. 이란의 관점에서 왕들은 흐바레나가 함께하지 않으면 통치할 수 없으며, 흐바레나가 떠나면 몰락할 것이다. 예를 들어, 『아르다시르의 카르나마그(Kar-namag of Ardashir)』에 따르면, 사산조 페르시아 제국의 아르다시르 1세와 파르티아의 아르타바누스 5세가 이란의 왕위를 두고 싸웠을 때, 아르타바누스와 그의 부대는 아르다시르를 따르는 거대한 숫양에게 따라잡힌다. 아르타바누스의 종교 고문들은 그 숫양이 고대 이란 왕들의 ''흐바레나''의 현현이며, 아르타바누스를 떠나 아르다시르에게 합류하고 있다고 설명한다.[3]

고대 문명 중 하나인 메소포타미아 문명에서는 왕이 ‘신의 대리인’으로 여겨졌는데, 이는 같은 고대 오리엔트 문명권이지만 현인신인 이집트의 파라오와는 대조적이었다. 잘 알려진 『함무라비 법전』에는 왕 함무라비가 신 샤마시로부터 왕권의 상징인 바퀴와 지팡이를 받는 그림이 새겨져 있다. 그 아래에 새겨진 것이 ‘눈에는 눈, 이에는 이’로 유명한 조문이다. 이처럼 법치를 맡겼다는(혹은 통치자가 맡겼다고 주장했다는) 측면도 있지만, 대리인인 왕을 통한 신에 대한 백성들의 신앙심이 컸음을 알 수 있다.

2. 2. 고대 로마

고대 로마의 황제 숭배는 로마 황제와 그 가족 구성원 일부를 로마 국가의 “신성한 권위”(auctoritas)와 동일시했다.[4] 살아있는 황제에게 공식적으로 행해진 숭배(cultus)는 그의 직책과 통치가 신성하게 승인되고 합헌적임을 인정하는 것이었다. 따라서 황제는 전통적인 공화정 신들과 mos maiorum(선조들의 관습)에 대한 경건한 존중(pietas)을 보여주어야 했다. 황제 숭배를 특징짓는 많은 의례, 관행, 신분 차이는 그리스도교화된 로마 제국의 신학과 정치에서 계속 이어졌다.[4]황제는 신에 의해 선택받았으며, 신의 총애를 받는 존재라는 신권통치 사상이 4세기의 교부 에우세비우스에 의해 정립되어 전제군주정(도미나투스) 시대의 로마 제국 황제권을 지탱하는 사상적 근거가 되었다.

2. 3. 힌두교와 유대교

마하바라타에는 왕이 인드라의 화신으로 여겨지며, 왕에게 충성하는 것은 신성한 권위에 복종하는 것으로 간주된다는 내용이 있다. 왕이 없으면 혼란이 만연했기 때문에, 사람들이 브라마에게 왕을 임명해 달라고 요청했다는 이야기가 전해진다.[2] 또한 왕이나 왕권이 없는 땅에서는 베다 의례가 효과가 없고 아그니가 신들에게 제물을 전달하지 않는다고 언급된다.유대교에서는 왕권의 정당성에 대한 논쟁이 있었지만, 마이모니데스는 유대교가 군주제 제도를 지지한다고 결론지었다.[6] 그는 이스라엘 백성이 왕을 지명하고, 아말렉의 기억을 없애고, 성전을 건축하라는 세 가지 계명을 받았다고 말한다.[6] 일부 랍비들은 왕의 임명을 신권에 대한 반대 주장으로 해석했지만, 다른 랍비들은 백성의 선택을 통해 하나님의 뜻이 드러나며, 왕은 국민에 의해 임명된 후 하나님의 사자이기 때문에 신권을 갖는다고 주장했다. 유대 율법에는 군주를 보았을 때 특별한 축복을 낭송해야 한다는 내용이 있다.[7]

3. 중세 유럽의 왕권신수설

중세 유럽에서 왕권신수설은 왕이 자신의 권력을 강화하고 교황의 권위를 견제하는 데 중요한 역할을 했다. 왕들은 신으로부터 직접 통치권을 부여받았다고 주장함으로써, 교황의 간섭 없이 자신의 왕국을 다스릴 권한을 확보하려 했다.

잉글랜드에서는 노르망디 왕조의 헨리 1세 때부터 국왕이 직접 환자에게 손을 대어 치료하는 영험을 보였다는 기록이 있다. 이는 카페 왕조에 대항하기 위한 정치적 목적도 있었던 것으로 추측된다. 플랜태저넷 왕조의 헨리 2세 역시 '왕의 손'으로 병을 치료했다는 기록이 있으며, 에드워드 1세 시대에는 치료받은 사람에게 왕이 시주하는 관행이 확립되었다. 이러한 영험은 국왕이 성유를 받고 성별되었기 때문이라고 여겨졌다. 에드워드 2세 때부터는 '반지의 기적'이라는 새로운 의식이 나타났으나, 엘리자베스 1세 때 폐지되었다. 스튜어트 왕조 초기에는 왕창 치료가 다시 활발해졌으나, 하노버 왕조 이후에는 완전히 사라졌다.

프랑스에서는 카페 왕조 초기 필리프 1세 때부터 악성 림프종(scrofula) 치유 의식이 행해졌다는 기록이 있다. 필리프 4세 시대에는 이 의식이 전 유럽에 널리 알려졌으며, 교황령에서도 환자들이 찾아올 정도였다.[36] 루이 6세 시대에는 왕기와 왕관이 샤를마뉴 대제의 전승과 연결되어 카롤링거 왕조와 프랑스 왕권 사이에 관념적인 연속성이 만들어졌다. 필리프 4세 무렵에는 악성 림프종 치유 의식이 클로비스의 세례에 유래한다는 전설이 생겨났고, 랭스 노트르담 대성당에는 클로비스 이래의 성유가 보관되어 있다는 믿음이 있었다. 중세 말기에는 왕권의 신성함에 있어서 '기름 부음'조차 중요하지 않다는 주장도 나타났다. 발루아 왕조의 프랑수아 1세 시대에는 왕의 치유 능력이 성 마르쿠르에게서 유래한다는 관념이 일반화되었다. 프랑스의 '악성 림프종 치유 의식'은 부르봉 왕조의 루이 16세 시대까지 계속되었으나, 프랑스 혁명으로 인해 중단되었다. 샤를 10세 시대에 부활을 시도했지만, 1825년을 마지막으로 사라졌다.

이러한 왕권의 초자연적인 권위는 로마 교황의 종교적 권위에 대한 도전이었다. 교황 보니파키우스 8세는 교황 칙서 「유일한, 신성한」(Unam sanctam)을 통해 교황이 세속과 종교 영역 모두에서 최고 권위를 가진다고 선언했다. 이후 교황들은 이 칙서를 계승하며 교황 수위권을 옹호했다.

중세 전기, 황제파 저술가들은 왕이 영적인 권능을 가지고 있다고 주장했다. 카롤링거 왕조 시대 카수울프는 샤를마뉴를 '신의 대리자'라고 칭송했으며,[37] 알쿠인은 샤를마뉴를 교황이나 비잔티움 황제보다 상위에 두었다. 반면, 교황파 저술가들은 왕권의 성직자적 성격을 부정했다. 중세 후기에는 법학 이론으로 무장한 황제권이 칙령 「리케트 유리스」(Licet iuris)를 통해 신성성을 확립했다. 교황파는 왕에 대한 성유가 주교에 대한 것과 달리 영혼에 어떤 영향도 주지 않는다고 반박했다.

중세 후기에 이르러 왕의 영적 권능은 대부분 명목상의 칭호나 직책으로 퇴화했지만, 저술가들은 왕이 단순한 세속적 지배자가 아니라고 강조했다. 왕권은 서임권 투쟁 과정에서 잃었던 성직자적 성격을 로마법 철학을 통해 회복했다. 루제로 2세는 1140년 법령 서문에서 왕의 직무가 사제로서의 특권을 요구한다고 선언했다. 중세의 많은 법학자는 법을 다루는 판사나 법학자 자신을 사제에 비유하고, 그들의 직업을 신성시했다.

3. 1. 초기 기독교와 왕권

기독교적 왕권신수설은 사무엘이 사울과 다윗[9]을 이스라엘의 왕으로 기름 부은 사무엘상의 이야기에서 기원한다. 유대 전통에서 기름부음 받은 왕이라는 신성한 지도자가 없었던 것은 여호수아 사후 얼마 지나지 않아서였고, 이로 인해 이스라엘 백성은 취약해졌다. "약속의 땅"에 대한 약속은 선지자가 하느님을 대신하여 왕에게 기름을 부을 때까지 완전히 성취되지 못했다.기름부음의 효과는 군주가 불가침의 존재가 된다는 것이었다. 따라서 사울이 다윗을 죽이려 했을 때도 다윗은 손을 들지 않았다. 그는 "주께서 기름부으신 자"였기 때문이다. 왕에게 손을 얹는 행위는 하느님께 손을 얹는 것과 마찬가지로 신성 모독으로 여겨졌으며, 신성 모독과 동등한 수준이었다. 본질적으로 왕은 하느님의 자리를 대신했고, 도전자는 "신성 모독으로 고발되지 않는 한" 왕에게 도전할 수 없었다. 다만 선지자는 예외였는데, 기독교에서는 교회가 그 역할을 대신하게 되었다.

기독교 외에도, 왕들은 종종 천상의 힘을 후원받아 통치하는 것으로 여겨졌다. 아이오나의 아담난은 서구 중세의 신권에 의한 통치 개념에 대한 가장 초기의 기록 중 하나를 제공하는데, 그는 아일랜드 왕 디아르마이트 맥 케르바일의 암살에 대해 기술하고, 군주를 암살한 자에게 신의 벌이 내려졌다고 주장했다.

아담난은 또한 성인 콜룸바가 유리 책을 들고 있는 천사의 방문을 받았다는 이야기를 기록했는데, 천사는 그에게 에이단 맥 가브란을 달리아타의 왕으로 임명하라고 말했다. 콜룸바는 처음에 거절했고, 천사는 그를 채찍질하며 하느님의 명령이므로 임명식을 집행하라고 요구했다. 같은 천사가 콜룸바를 사흘 밤 연속으로 방문했다. 마침내 콜룸바는 동의했고, 에이단은 임명식을 받았다. 임명식에서 콜룸바는 에이단에게 하느님의 법을 따르는 한 어떤 적도 그를 이길 수 없지만, 그 법을 어기는 순간 그 보호는 끝나고 자신이 맞았던 채찍이 왕에게 향할 것이라고 말했다.

아담난의 저술은 다른 아일랜드 작가들에게 영향을 미쳤을 가능성이 크며, 그들은 다시 대륙의 사상에도 영향을 미쳤다. 단신왕 핍핀의 대관식 또한 같은 영향을 받았을 수 있다.[10]

3. 2. 서임권 투쟁과 왕권의 변화

서임권 투쟁을 거치면서 왕권은 이전의 성직자적 성격을 상실했고, 대신 로마법 철학을 통해 새로운 신성함을 부여받았다. 왕은 이제 법을 해석하는 사람이자 정의의 근원으로 여겨졌다.[38] 1140년 루제로 2세가 내린 법령 서문에는 "신에 대한 이 봉헌에 의해 왕의 직무는, 스스로에게 사제로서의 특권을 요구한다. 이에 의해, 어떤 현자나 법학자는, 법을 해석하는 사람들을 ‘법의 사제’라고 부르는 것이다."라고 표현되었다.[38]이러한 변화 과정에서 왕권은 왕 개인과 구별되는 추상적인 개념으로 발전했다. 법학자들은 왕에게는 자연적인 신체와 정치적인 신체, 두 가지가 있다고 보았다. 자연적인 신체는 왕이 태어날 때부터 가지는, 죽을 수밖에 없는 몸을 말한다. 반면 정치적인 신체는 불멸하고 눈에 보이지 않는 것으로, 정치 조직이나 기구를 통해 공공의 이익을 위해 존재한다고 생각했다.[38]

3. 3. 영국의 왕권신수설

잉글랜드의 헨리 8세는 자신을 잉글랜드 교회의 최고 수장으로 선포하며 왕권을 강화했다.[8] 잉글랜드의 제임스 1세는 왕권신수설을 옹호하며, 왕은 신의 대리자로서 지상에서 신과 같은 권력을 행사한다고 주장했다.[22] 그는 1610년 잉글랜드 의회 연설에서 "군주제는 지상 최고의 제도"라며, 왕은 "하나님의 대리자이며 하나님의 보좌에 앉아 있을 뿐만 아니라, 하나님 자신에 의해 신이라고 불립니다."라고 말했다. 제임스 1세가 언급한 "하나님의 대리자"는 로마서 13장에서 바울이 "하나님의 사역자"라고 언급한 구절을 가리킨다.로버트 필머는 잉글랜드 내전에서 왕당파의 주요 논거로 왕권신수설을 제시했다.[8] 찰스 1세 처형 이후 잉글랜드 복고 시대에는 잉글랜드 교회의 지침 원칙이 되었지만, 잉글랜드의 제임스 2세가 성직자들이 양심과 왕 모두에게 순종하는 것을 불가능하게 만들면서 큰 타격을 입었다.

1688년 명예혁명을 거치면서 왕권신수설은 쇠퇴하고, 의회의 조치에 의해 수정될 수 있는 계승으로 유지되는 영국의 왕위의 헌법적 발전이 이루어졌으며, 입헌군주제가 확립되었다.[8]

3. 4. 프랑스의 왕권신수설

프랑스의 루이 14세는 왕권신수설을 강력하게 지지했으며, "짐이 곧 국가다"라는 말은 그의 절대 권력을 상징했다.[24] 자크 베니뉴 보쉬에는 루이 14세 앞에서 행한 설교에서 왕은 신의 대리자로서 신성한 존재이며, 왕에게 반역하는 것은 신성모독이라고 주장했다.[24] 보쉬에는 "영원한 지혜가 말씀하시기를, ‘나를 통하여 왕들이 다스린다(Per me reges regnant)’ 하셨습니다. 그리고 거기서 우리는 왕권의 권리는 그 법에 의해 수립될 뿐만 아니라, 인물(왕위를 차지할 사람)의 선택 또한 신의 섭리의 결과라는 결론을 내려야 합니다."라고 설교했다.4. 왕권신수설에 대한 비판과 저항

로테르담의 에라스무스는 왕권을 부여하고 빼앗는 것은 백성의 동의이지, 불변하는 신성한 명령이 아니라고 보았다.[16] 16세기에는 가톨릭과 프로테스탄트 정치 사상가 모두 군주의 "신권(神權)" 사상에 의문을 제기했다. 이들은 로마 교황의 종교적 권위, 구체적으로는 보니파키우스 8세가 발표한 교황 칙서 「우남 산크툼」에 도전했는데, 이 칙서는 교황이 세속과 종교 모두에서 최고 권위를 가진다는 내용을 담고 있었다.

급진적인 영국 신학자 존 위클리프는 국왕이 신에게 죄를 지으면 저항해야 한다는 이론을 제시했고, 이는 롤라드파와 후스파에 의해 더욱 공격적으로 받아들여졌다.

4. 1. 가톨릭의 비판

가톨릭 신학자들은 왕권신수설에 대해 이의를 제기했다. 스페인의 가톨릭 역사가 후안 데 마리아나(Juan de Mariana)는 저서 ''왕과 왕의 통치에 관하여(De rege et regis institutione)''(1598)에서 사회가 모든 구성원 간의 "계약"으로 형성되었기 때문에 "그들이 왕에게 책임을 물을 수 있다는 데는 의심의 여지가 없다"고 주장했다.[28][29] 마리아나는 특정 상황에서 왕시해가 정당화될 수 있다고 보았다.벨라르미노 추기경 또한 "군주제 제도가 신성한 승인을 받았다고 믿지 않았으며", 가톨릭교도들이 합법적으로 군주를 제거할 수 있는 시기가 있다는 마리아나의 견해를 공유했다.[29]

4. 2. 프로테스탄트의 비판

잉글랜드의 메리 1세를 피해 망명했던 영국 프로테스탄트 추방자들은 왕권신수설에 대한 비판을 제기했다.[30] 이들은 메리 1세의 통치에 반발하여 왕당파적 입장에서 벗어나, 세속 통치자에 대한 저항 이론을 제시하였다.존 포넷은 1554년 토마스 와이엇이 일으킨 와이엇의 반란에 참여했다가 스트라스부르로 피신했다.[31][32] 그는 이듬해 "정치 권력에 대한 단편 논고"를 출판하여 세속 통치자에 대한 정당한 저항 이론을 제시했다.[31] 이 논고는 이후 위그노들의 저술보다 먼저 나왔으며, 종교 개혁의 왕살해 이론을 대표하는 것으로 평가받는다. 포넷의 팸플릿은 찰스 1세의 찰스 1세 처형 직전에 재출판되기도 했다.

존 녹스와 크리스토퍼 굿맨 등도 왕권신수설에 반대하는 입장을 보였다.[30]

4. 3. 계몽주의 사상과 사회계약론

존 로크, 토머스 제퍼슨, 존 밀턴, 토머스 페인 등 계몽주의 사상가들은 왕권신수설을 비판하고, 모든 사람은 평등하게 창조되었으며 정부는 국민의 동의에 의해 권력을 부여받는다는 사회계약론을 주장했다.[39] 존 밀턴의 ''왕권과 통치관에 관한 논고'', 토머스 페인의 ''상식'' 등은 왕의 신성 불가침권에 대한 대표적인 비판이었다. 미국 독립 선언에서 토머스 제퍼슨이 "모든 사람은 평등하게 창조되었다"고 공식화한 것도 이러한 맥락에서였다. 1700년까지 앵글리칸 대주교는 왕이 오직 법에 의해서만 왕위를 계승하며 법에 따라 왕위를 몰수할 수 있다고 주장했다.5. 동아시아의 천명사상

동아시아 문화권에서는 천명 사상을 통해 왕권의 정당성을 확보했다. 왕은 하늘의 명을 받아 백성을 다스리는 존재, 즉 천자로 여겨졌다.[1] 중국에서는 천명 사상을 통해 왕조의 흥망성쇠를 설명했으며, 한국의 고대 국가에서도 왕은 하늘의 자손이라는 인식이 있었고, 이는 단군 신화 등에 나타난다.

5. 1. 중국의 천명사상

중국에서는 천명 사상을 통해 왕조의 흥망성쇠를 설명했으며, 왕은 하늘의 아들, 즉 천자로 여겨졌다.[1]5. 2. 한국의 천명사상

한국의 고대 국가에서도 왕은 하늘의 자손이라는 인식이 있었으며, 이는 단군 신화 등에서 나타난다. 조선 시대에는 유교적 천명 사상이 지배 이념으로 작용했으며, 왕은 하늘의 뜻을 받들어 백성을 다스리는 존재로 여겨졌다.6. 현대 사회와 왕권신수설

현대 사회에서 왕권신수설은 대부분의 국가에서 쇠퇴했지만, 여전히 일부 국가의 의례나 상징 속에 그 흔적이 남아있다. 영국의 대관식에서는 국왕에게 성유를 붓는 의식이 여전히 거행되는데, 이는 왕권의 신성한 기원을 상징하는 요소로 해석될 수 있다.[40] 국가 무책임 원칙은 주권자 무책임 원칙의 현대적 변형으로 볼 수 있으며, 이는 왕권신수설의 잔재로 해석될 여지가 있다.[41]

참조

[1]

뉴스

Divine Right of Kings

http://www.bbc.co.uk[...]

2009-12-21

[2]

웹사이트

Section LXVII [Mahabharata, English]

https://www.wisdomli[...]

2021-08-17

[3]

서적

Kar namag i Ardashir 4.11.16 and 4.11.22-23

[4]

서적

The Imperial Cult and the Development of Church Order: Concepts and Images of Authority in Paganism and Early Christianity before the Age of Cyprian

Brill

1999

[5]

저널

RABBINIC VIEWS ON KINGSHIP — A STUDY IN JEWISH SOVEREIGNTY

https://www.jstor.or[...]

1991

[6]

저널

RABBINIC VIEWS ON KINGSHIP — A STUDY IN JEWISH SOVEREIGNTY

https://www.jstor.or[...]

Jerusalem Center for Public Affairs

1991-03-01

[7]

웹사이트

Rabbi, Is There a Blessing for the Czar? How about the president?

https://www.chabad.o[...]

[8]

저널

The Divine Right of Kings Reconsidered

1992

[9]

웹사이트

1 Samuel 16

https://www.biblegat[...]

2022-09-18

[10]

서적

Life of St Columba

Penguin Books

1995

[11]

서적

The dukes of Normandy, from the time of Rollo to the expulsion of King John

Chadwyck-Healey

1994

[12]

웹사이트

Some Brief Remarks on what Thomas has to say on Rebellion and Regicide

http://www.vaxxine.c[...]

2011-07-30

[13]

웹사이트

The Medieval Foundations of the Theory of Sovereignty

https://www.e-ir.inf[...]

2020-04-06

[14]

문서

Mandate of Heaven and rituals

[15]

저널

John Wycliffe

https://www.jstor.or[...]

1942

[16]

저널

Erasmus's Place in the History of Philosophy

https://www.jstor.or[...]

1907

[17]

문서

Papal states, Holy See, Holy Roman Empire, theocracy

[18]

성경

[19]

성경

[20]

성경

[21]

문서

Honor your father

[22]

웹사이트

A speech to parliament (1610)

http://www.thenagain[...]

[23]

성경

[24]

서적

Sermons choisis de Bossuet

https://archive.org/[...]

Firmin-Didot

[25]

성경

[26]

서적

Passional Christi und Antichristi

https://books.google[...]

[27]

백과사전

King § Divine Right of Kings

[28]

서적

Power & Freedom: Political Thought and Constitutional Politics in the United States and Argentina

ProQuest

2008

[29]

서적

Philosophy and Living

Imprint Academic

2002

[30]

서적

The English Reformation

Fontana/Collins

1978

[31]

서적

The English Reformation

Fontana/Collins

1978

[32]

서적

The English Reformation

Fontana/Collins

1978

[33]

서적

The Works of John Adams, with Life

1850–56

[34]

문서

마르크 블록의 왕권론

[35]

문서

마르크 블록의 왕의 기적 참조

[36]

문서

ジルベール・ラングレの『医療概論』、ロジェ・ド・パルムおよびロラン・ド・パルムの『外科学概論』に付された注釈、ベルナール・ド・グルトン の『医学の白百合』、ジョン・オヴ・ガジュデンの『実用医学』など

該当なし

[37]

서적

西欧中世の社会と教会

八坂書房

[38]

서적

支配の文化史 : 近代ヨーロッパの解読

https://ndlsearch.nd[...]

ミネルヴァ書房

[39]

문서

統治二論

[40]

문서

該当なし

[41]

문서

国家賠償

フランスのコンセユ・デタ(行政裁判所)

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com