재규격화군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

재규격화군은 시스템의 스케일 변화에 따른 물리량의 변화를 연구하는 이론으로, 19세기 말 난류 연구에서 시작되어 20세기 중반 양자장론에 도입되었다. 이 이론은 양자 전기역학, 양자 색역학 등 현대 물리학의 핵심 이론에서 발산을 제거하고 물리량을 계산하는 데 필수적이며, 통계역학, 응집물질 물리학, 유체 역학 등 다양한 분야에 응용된다. 재규격화 변환, 캘런-쥐만치크 방정식, 베타 함수, 고정점 등의 주요 개념을 통해 시스템의 거시적 거동을 설명하며, 관련 연산자와 무관 연산자를 구분하여 시스템의 특성을 분석한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 재규격화군 - 점근 자유성

점근 자유성은 양자 색역학의 특징으로, 높은 에너지에서 쿼크가 자유 입자처럼 행동하며, 이는 쿼크와 글루온의 상호작용을 설명하는 양-밀스 이론의 중요한 성질이고, 높은 에너지에서는 결합 상수가 0으로 수렴하지만 낮은 에너지에서는 결합 상수가 무한대로 발산하는 색 가둠 현상과 관련되어 있다. - 재규격화군 - 임계점 (열역학)

임계점은 상평형 그림에서 액체와 기체, 또는 두 액체 상 사이의 경계가 사라지는 특정 온도와 압력의 지점으로, 액체-기체 임계점은 증기압 곡선의 종점에 해당하며, 그 이상의 온도에서는 압력을 가해도 액체 상태를 유지할 수 없는 지점이다. - 통계역학 - 볼츠만 상수

볼츠만 상수 k는 온도와 에너지를 연결하는 상수이며, 기체 상수와 아보가드로 상수의 비로 정의되고, SI 단위계에서 1.380649×10⁻²³ J/K의 값을 가지며, 거시 물리학과 미시 물리학을 연결하는 중요한 역할을 한다. - 통계역학 - 상태 밀도

상태 밀도는 계에서 특정 에너지 준위에 존재할 수 있는 상태의 수를 나타내는 물리량으로, 계의 종류, 차원, 분산 관계 등에 따라 달라지며, 고체 물리학과 양자역학적 계에서 중요한 역할을 한다. - 수리물리학 - 라플라스 변환

라플라스 변환은 함수 f(t)를 복소수 s를 사용하여 적분을 통해 다른 함수 F(s)로 변환하는 적분 변환이며, 선형성을 가지고 미분방정식 풀이 등 공학 분야에서 널리 사용된다. - 수리물리학 - 불확정성 원리

불확정성 원리는 1927년 베르너 하이젠베르크가 발표한 양자역학의 기본 원리로, 입자의 위치와 운동량 등 짝을 이루는 물리량들을 동시에 정확하게 측정하는 것이 불가능하며, 두 물리량의 불확정성은 플랑크 상수에 의해 제한된다.

2. 역사

1951년 스위스의 수학자이자 이론물리학자인 에른스트 카를 게를라흐 슈튀켈베르크와 프랑스의 이론물리학자 앙드레 페테르만(André Petermann프랑스어)이 양자장론에서 재규격화군 개념을 처음 도입하였다.[44][45][46][47][2] 이들은 재규격화가 맨 항에서 반대 항으로 양을 이전하는 변환의 군을 나타낸다는 점에 주목하고, 양자 전기역학(QED)에서 ''h''(''e'') 함수(현재의 베타 함수)를 도입하였다.

머리 겔만과 프랜시스 로는 1954년 양자 전기역학(QED)의 스케일 변환 연구를 통해 재규격화군의 주요 개념들을 정립했다.[3] 이들은 고에너지에서 광자 전파자의 점근 형태에 주목하여, 에너지 스케일 ''μ''에서의 결합 매개변수 ''g''(''μ'')가 1차원 변환 그룹 방정식으로 표현될 수 있음을 발견했다. 이 방정식은 베그너의 스케일링 함수 ''G'', 상수 ''d'', 기준 스케일 ''M''에서의 결합 ''g(M)''을 사용하여 나타낸다.

1954년 머리 겔만과 프랜시스 유진 로(Francis Eugene Low영어)는 재규격화군을 양자 전기역학에 적용하여 기본 전하의 재규격화를 유도하였다.[48][3] 이들은 에너지 규모 ''μ''에서의 결합 매개변수 ''g''(''μ'')가 1차원 변환 군 방정식으로 효과적으로 주어진다는 것을 발견했으며, 다른 규모에서 이론을 정의하기 위해 변할 수 있음을 깨달았다. 또한, 결합 매개변수 ''g''의 수학적 흐름 함수에 기반한 계산 방법을 개발했다.

니콜라이 보골류보프(Никола́й Никола́евич Боголю́бовru)와 드미트리 시르코프(Дми́трий Васи́льевич Ширко́вru)는 1950년대에 "재규격화군"이라는 용어와 결합 상수의 주행을 나타내는 베타 함수를 도입하였다.[46][49] (슈튀켈베르크와 페테르만은 "규격화군"(normalization group영어)이라는 용어를 사용하였다.)

1970년 커티스 캘런[50]과 쿠르트 쥐만치크[51][52]는 재규격화 눈금에 따른 상관 함수의 변화를 나타내는 캘런-쥐만치크 방정식을 독자적으로 발견하였다.[13]

리오 카다노프[53]와 케네스 윌슨 등은 이를 개선하고 응집물질물리학에 적용하였다. 윌슨은 이 공로로 노벨 물리학상을 수상하였다.

규모 변환과 규모 불변성 개념은 피타고라스 학파, 유클리드, 갈릴레오 등 고대 그리스 시대부터 존재해 왔다.[1] 19세기 말, 오스본 레이놀즈는 난류 현상을 설명하기 위해 규모 변환과 관련된 아이디어를 제시하며 재규격화군 이론의 초기 형태에 기여했다.

3. 주요 개념

겔만과 로는 이 결과를 통해, 효과적인 스케일 ''μ''를 임의로 선택하여 다른 스케일에서 이론을 정의할 수 있다는 점을 강조했다. 이는 스케일 ''μ''가 변함에 따라 이론이 자기 유사 복제본을 나타내며, 임의의 스케일이 그룹 작용에 의해 다른 스케일로부터 유사하게 접근될 수 있다는 재규격화군의 핵심적인 그룹 속성을 보여준다.[4]

이러한 발견을 바탕으로, 겔만과 로는 결합 매개변수 ''g''의 수학적 흐름 함수 ''ψ''(''g'')를 도입하고, 이를 기반으로 한 계산 방법을 개발했다. 이 함수는 슈뢰딩거 방정식과 유사한 형태를 가지며, 미분 방정식을 통해 에너지 스케일 ''μ''의 작은 변화에 대한 결합 ''g''(''μ'')의 변화를 결정한다. 즉, '재규격화군 방정식'을 통해 결합 상수의 변화를 추적할 수 있게 된 것이다.

:

이 방정식에 나타나는 함수 ''ψ''(g)는 현대에 베타 함수(''β(g)'')로 불리며, 1970년에 커티스 캘런과 쿠르트 시만지크에 의해 소개되었다.[13] 베타 함수를 ''g''로 적분하면 결합의 재규격화 궤적, 즉 에너지에 따른 변화를 파악할 수 있다.

재규격화군 예측은 이후 LEP 가속기 실험을 통해 검증되었다.[5] 실험 결과, 미세 구조 "상수"는 양자 전기역학에서 200 GeV에 가까운 에너지에서 약 1/127로 측정되었는데, 이는 표준 저에너지 물리학 값인 1/137과 차이를 보인다.

이후 1973년에는 양자 색역학(QCD)에서 상호작용하는 유색 쿼크 이론이 음의 베타 함수를 갖는다는 사실이 발견되었다.[15][16] 이는 결합 상수가 특정 에너지 값(QCD 스케일, 약 200 MeV)에서 발산하고, 매우 높은 에너지(점근적 자유)에서는 약해진다는 것을 의미한다.

핵심 개념

3. 1. 재규격화 변환

머리 겔만과 프랜시스 로는 1954년에 재규격화 아이디어를 양자 전기역학의 스케일 변환에 적용했다.[3] 그들은 에너지 스케일 ''μ''에서의 결합 매개변수 ''g''(''μ'')가 1차원 변환 그룹 방정식으로 주어진다는 것을 발견했다.

:

여기서 ''G''는 베그너의 스케일링 함수, ''d''는 상수, ''M''은 기준 스케일이다.

겔만과 로는 이 결과에서 스케일 ''μ''가 임의로 변할 수 있으며, 다른 스케일에서 이론을 정의하기 위해 변환될 수 있음을 보였다.

:

재규격화군의 핵심은 그룹 속성에 있다. 즉, 스케일 ''μ''가 변함에 따라 이론은 자기 유사 복제본을 나타내며, 임의의 스케일이 다른 스케일로부터 유사하게 접근될 수 있다.[4]

겔만과 로는 무한소 변환에 기반한 계산 방법을 개발하고, 결합 매개변수 ''g''의 흐름 함수를 도입했다. 이 함수는 베타 함수라고도 불리며, 1970년에 커티스 캘런과 쿠르트 시만지크에 의해 소개되었다.[13] 재규격화군 방정식은 다음과 같다.

:

재규격화군 예측은 LEP 가속기 실험에서 확인되었다.[5] 미세 구조 "상수"는 200 GeV에 가까운 에너지에서 약 1/127로 측정되었으며,[5] 이는 표준 저에너지 값인 1/137과 대조된다.

리처드 파인만, 줄리언 슈윙거, 도모나가 신이치로는 양자장론의 무한대를 체계적으로 처리하는 방법을 개발하여 1965년 노벨상을 수상했다. 겔만과 로는 자기 유사성이 이론의 매개변수에 명시적으로 의존한다는 것을 발견하고, 재규격화군 방정식을 풀 수 있었다.

레오 P. 카다노프는 1966년 "블록 스핀" 재규격화군을 제안했다.[7] 케네스 G. 윌슨은 곤도 문제의 해법과 2차 상전이 및 임계 현상 이론에서 새로운 방법을 발전시켜 1982년 노벨상을 수상했다.[8][9][10][11][12]

1970년 Callan과 Symanzik는 재규격화군을 더 실용적인 용어로 재구성했다.[13][14] 베타 함수는 스케일 대칭성의 양자역학적 파괴를 나타내는 "정규 흔적 이상"과 같다는 것이 밝혀졌다.

1973년, 양자 색역학이 음의 베타 함수를 갖는다는 것이 발견되었다.[15][16] 이는 결합이 강한 상호작용의 스케일인 ΛQCD에서 약 200 MeV에서 발생한다는 것을 의미한다. 반대로, 결합은 매우 높은 에너지(점근적 자유)에서 약해진다.

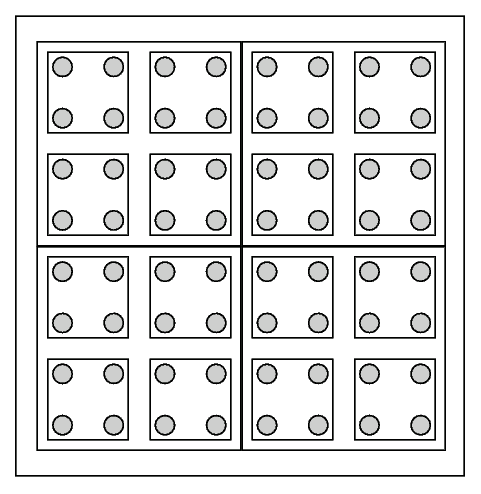

카다노프의 블록 스핀 재규격화군은 2차원 고체의 원자 배열을 예시로 설명한다.

원자들은 가장 가까운 이웃들과만 상호작용하며, 시스템은 온도 ''T''와 결합 ''J''로 설명된다. 고체를 2×2 정사각형의 '''블록'''으로 나누고, 블록 변수를 사용하여 시스템을 설명한다. 각 재규격화군 단계마다 '''관찰 척도'''를 증가시킨다.

자기 시스템(예: 이징 모형)에서 세 개의 고정점이 있다.

# ''T'' = 0 및 ''J'' → ∞: 큰 규모에서 시스템은 정렬된 강자성 상.

# ''T'' → ∞ 및 ''J'' → 0: 큰 규모에서 무질서.

# ''T'' = ''T''''c'' 및 ''J'' = ''J''''c'': 퀴리 상전이에 해당하며, 임계점.

재규격화 가능한 이론은 매개변수 변화를 통해 상태 변수를 다시 작성할 수 있는 이론이다.

양자 전기역학, 양자 색역학, 전약력 상호작용은 재규격화 가능하다. 초전도 현상에서 유체 난류에 이르기까지 응집 물질 물리학의 대부분의 이론도 재규격화 가능하다.

매개변수의 변화는 베타 함수: {}=β({})로 구현되며, '''재규격화군 흐름'''을 유도한다. 흐름 하에서 ''J''의 값은 '''러닝 결합'''이라고 한다.

RG 흐름에서 가장 중요한 정보는 '''고정점'''이다. 양자 자명성을 나타내는 이론은 란다우 극점을 가진다. φ4 상호작용은 시공간 차원 ''D'' ≥ 5에 대해 자명하다.[22] ''D'' = 4의 경우, 자명성은 아직 증명되지 않았지만, 격자 계산은 증거를 제공했다. 격자 힉스 이론 연구에서 수많은 고정점이 나타나지만, 이와 관련된 양자장 이론의 본질은 미결 문제이다.[23]

재규격화군은 '''실공간 RG'''와 '''운동량 공간 RG'''로 나뉜다.

운동량 공간 RG는 푸리에 모드를 사용하여 자유도를 표현할 수 있는 시스템에 사용된다. RG 변환은 고운동량 모드를 ''적분하여 제거''하는 방식으로 진행된다.

운동량 공간 RG는 섭동 전개를 통해 수행된다.

양자 전기역학(QED)에서 ''전하 재규격화''는 가상 전자-양전자 쌍이 점전하 주변에 스크린을 효과적으로 생성하는 현상이다. 전하의 측정된 세기는 측정 탐침이 가상 입자 스크린을 더 많이 통과하면서 달라진다.

드브로이 관계에 따르면, 운동량과 길이 척도는 반비례 관계에 있다.

직관적으로, "재규격화 변환"은 스케일 변환을 하여 조시화하는 것이다. 양자론적 장론에서 소립자는 반경을 갖지 않으므로, 스케일 변환에 따라 질량이나 결합 상수가 다른 입자 묘사로 이행하게 된다.

이론의 매개변수가 하나인 경우, 매개변수[28] ''x''에 대한 스케일 변환 을 고려한다. ''x''에 의존하는 양 [29]는 처럼 변환된다고 가정한다. 의 초기 조건은 로 주어진다.

변환 를

로 쓰고, 를 만족한다고 가정한다[30]. 은 단위원이고, 임의의 에 대해 이므로[31], 집합 는 가환반군을 이룬다[32]. 이 를 "재규격화 변환"이라고 부른다.

3. 2. 캘런-쥐만치크 방정식

상관 함수는 관측 가능량이 아니므로 재규격화 눈금에 의존한다. 커티스 캘런과 쿠르트 시만지크가 개발한[13] '''캘런-쥐만치크 방정식'''(-方程式, Callan–Symanzik equation영어)은 이러한 의존성을 나타낸다.[39][40]

재규격화 눈금 에서 개의 입자가 결합 상수 에 의존하여 상호 작용할 때, 상관 함수 는 다음과 같이 표현된다.

:.

여기서 는 장의 비정상 차원이며, 베타 함수는 1970년에 커티스 캘런과 쿠르트 시만지크에 의해 소개되었다.[13] 상관 함수가 여러 종류의 장을 포함하는 경우, 각 장에 대해 서로 다른 비정상 차원을 사용한다.

:.

마찬가지로, 상관 함수가 여러 개의 결합 상수에 의존한다면 각 결합 상수에 대한 베타 함수 항을 추가한다.

캘런-쥐만치크 방정식은 근사적이지만, '''정확 재규격화군 방정식'''(exact renormalization group equation)도 존재한다.[41][42][43]

3. 3. 베타 함수와 주행 결합 상수

결합 상수 ''g''의 주행은 일반적으로 다음과 같은 공식으로 나타낼 수 있다.[39]

:.

여기서 함수 를 결합 상수 ''g''의 '''베타 함수'''(β函數, beta function영어)라고 부른다. 즉, 결합 상수의 주행은 베타 함수를 통해 나타낼 수 있다. 이는 수학에서의 베타 함수와는 관련이 없다.

머리 겔만과 프랜시스 로는 1954년에[3] 이 개념을 양자 전기역학에 적용하여, 고에너지에서 광자 전파자의 점근 형태에 집중했다. 그들은 에너지 눈금 ''μ''에서의 결합 매개변수 ''g''(''μ'')가 다음 방정식으로 주어진다는 것을 발견했다.

:

여기서 ''G''는 베그너의 스케일링 함수라고 불리는 함수이고, ''d''는 상수이며, ''M''은 기준 눈금을 나타낸다.

겔만과 로는 이 결과에서 유효 눈금을 임의로 ''μ''로 취할 수 있으며, 다른 눈금에서 이론을 정의하기 위해 변화시킬 수 있음을 알아냈다.

:

재규격화군의 핵심은 이러한 그룹 속성에 있다. 즉, 눈금 ''μ''가 변함에 따라 이론은 자기 유사 복제본을 나타내며, 임의의 눈금은 그룹 작용에 의해 다른 눈금으로부터 유사하게 접근될 수 있다.

이러한 방정식을 바탕으로 겔만과 로는 결합 매개변수 ''g''의 수학적 흐름 함수에 기반한 계산 방법을 개발했다. 이 함수는 미분 방정식을 통해 에너지 눈금 ''μ''의 작은 변화에 대한 결합 ''g''(''μ'')의 변화, 즉 '재규격화군 방정식'을 결정한다.

:

1970년에 커티스 캘런과 쿠르트 시만지크는 이 함수를 베타 함수로 명명했다.[13] 베타 함수의 섭동 추정치를 ''g''로 적분하면 결합의 재규격화 궤적, 즉 에너지에 따른 변화를 알 수 있다. 재규격화군 예측은 LEP 가속기 실험에서 40년 후에 확인되었다.[5] 미세 구조 "상수"는 양자 전기역학에서 200 GeV에 가까운 에너지에서 약 1/127로 측정되었으며, 이는 표준 저에너지 물리학 값인 1/137과 대조된다.

1973년에는[15][16] 양자 색역학에서 상호작용하는 유색 쿼크 이론이 음의 베타 함수를 갖는다는 것이 발견되었다. 이는 결합의 초기 고에너지 값이 결합이 발산하는 특별한 값으로 귀결된다는 것을 의미한다. 이 값은 강한 상호작용의 눈금, QCD 눈금이며 약 200 MeV에서 발생한다. 반대로, 결합은 매우 높은 에너지(점근적 자유)에서 약해지고, 쿼크는 심각한 비탄성 산란에서 점과 같은 입자로 관찰된다.

등각 대칭은 베타 함수의 소멸과 관련이 있다. 양자 색역학(QCD)에서 고정점은 ''g'' → 0인 짧은 거리에서 발생하며, 자명한 자외선 고정점이라고 불린다. 톱 쿼크와 같이 무거운 쿼크의 경우, 질량을 부여하는 힉스 보손에 대한 결합은 비영(非零) (비자명) 적외선 고정점을 향해 흐른다.[18]

3. 4. 비정상 차원

일반적인 국소 연산자 의 재규격화 인자 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.[39]

:.

여기서 함수 를 '''비정상 차원'''(anomalous scaling dimension영어)이라고 한다.[39] 이는 국소 연산자의 재규격화 인자가 재규격화 눈금에 따라 어떻게 변화하는지를 나타내는 함수이다.

상관 함수의 변화를 기술하는 데 사용되는 캘런-쥐만치크 방정식에서, 장의 비정상 차원은 다음과 같이 나타난다.[39][40]

:.

만약 상관 함수가 여러 종류의 장들을 포함한다면, 각 종류마다 서로 다른 비정상 차원을 사용한다.

:.

3. 5. 정확 재규격화군 방정식 (ERGE)

윌슨 ERGE와 폴친스키 ERGE는 캘런-쥐만치크 방정식과 달리 정확한 재규격화군 방정식의 대표적인 예시이다.[41][42][43] 이러한 방정식들은 무의미한 결합을 고려하며, 여러 형태로 나타낼 수 있다.

'''윌슨 ERGE'''는 개념적으로는 간단하지만, 실제로 구현하기는 어렵다. 이 방법은 푸리에 변환과 윅 회전을 통해 유클리드 공간으로 변환한 후, 절단을 적용하여 운동량이 보다 작은 자유도만 남긴다. 분할 함수는 다음과 같이 표현된다.

:

Λ보다 작은 양의 Λ'에 대해, ''S''Λ'는 다음과 같이 정의된다.

:

가 에만 의존하고 의 미분에는 의존하지 않는다면, 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

:

여기서 와 사이의 지지를 갖는 함수 ''φ''만 적분되므로, 왼쪽 변은 해당 범위를 벗어난 지지를 갖는 에 여전히 의존할 수 있다.

:

'''폴친스키 ERGE'''는 윌슨 ERGE를 개선하여 매끄러운 UV 규제 절단을 사용한다. 보다 큰 운동량의 기여를 억제하지만, 절단의 매끄러움 덕분에 절단 척도 에서 함수 미분 방정식을 유도할 수 있다. 각 절단 에너지 척도 에 대해 다른 작용 범함수를 가지며, 이들은 모두 동일한 모델을 설명해야 하므로 분할 함수는 일치해야 한다.

실수 스칼라장의 경우, 분할 함수는 다음과 같다.

:

''Z''Λ는 와 무관하며, 맨 작용 ''S''Λ은 이차 운동 부분과 상호작용 부분 ''S''int Λ으로 나뉜다. 는 일 때 본질적으로 1이고, 일 때 매우 커져 무한대에 접근하며, 항상 1보다 크거나 같고 매끄럽다. 다음 조건을 만족한다.

:

자크 디스틀러는 이 ERGE가 비섭동적으로 정확하지 않다고 주장했다.[24]

'''유효 평균 작용 ERGE'''는 매끄러운 IR 규제 절단을 사용한다. IR 척도 까지의 모든 요동을 고려하며, 유효 평균 작용은 운동량이 보다 큰 요동에 대해 정확하다. 가 낮아지면 유효 평균 작용은 유효 작용에 접근하고, 큰 에서는 "맨 작용"에 가까워진다.

실수 스칼라장의 경우, IR 절단은 다음과 같다.

:

유효 평균 작용 Γ''k''는 다음과 같이 정의된다.

:

이때, 베테리히 방정식이 성립한다.

:

유효 작용 Γk는 폴친스키의 유효 작용 Sint와 관련되어 있다.[25]

폴친스키 ERGE와 유효 평균 작용 ERGE는 비슷해 보이지만, 다른 철학을 가진다. 유효 평균 작용 ERGE는 맨 작용을 변경하지 않고 유효 작용에 대한 IR 기여를 억제하는 반면, 폴친스키 ERGE는 QFT를 고정하고 "맨 작용"을 변경하여 모델을 재현한다.

3. 6. 고정점

머리 겔만과 프랜시스 로는 1954년에 양자 전기역학의 스케일 변환을 연구하면서 재규격화군의 개념을 도입했다.[3] 이들은 에너지 스케일 ''μ''에서의 결합 매개변수 ''g''(''μ'')가 1차원 변환 그룹 방정식으로 주어진다는 것을 발견했다.

겔만과 로는 이 결과에서 효과적인 스케일이 임의로 ''μ''로 취해질 수 있으며, 다른 스케일에서 이론을 정의하기 위해 변할 수 있음을 깨달았다.

:

재규격화군의 요점은 스케일 ''μ''가 변함에 따라 이론은 자기 유사 복제본을 나타내며, 그룹 작용에 의해 임의의 스케일이 다른 스케일로부터 유사하게 접근될 수 있다는 그룹 속성에 있다.[4]

이러한 발견을 바탕으로, 겔만과 로는 결합 매개변수 ''g''의 흐름 함수를 도입하여 재규격화군 방정식을 개발했다.

:

이 방정식은 에너지 스케일의 변화에 따른 결합의 변화를 나타내며, 베타 함수라고도 불린다.[13] 재규격화군 예측은 LEP 가속기 실험에서 확인되었는데, 미세 구조 "상수"는 200 GeV에 가까운 에너지에서 약 1/127로 측정되었으며, 이는 표준 저에너지 물리학 값인 1/137과 대조된다.[5]

등각 대칭은 베타 함수의 소멸과 관련이 있으며, 결합 상수가 흐름에 의해 ''β''(''g'') = 0인 '''고정점'''으로 끌릴 경우 자연스럽게 발생할 수 있다. 양자 색역학(QCD)에서 고정점은 ''g'' → 0인 짧은 거리에서 발생하며, 자명한 자외선 고정점이라고 불린다. 무거운 쿼크의 경우, 힉스 보손에 대한 결합은 비영(非零) (비자명) 적외선 고정점을 향해 흐른다.[18]

끈 이론에서 끈 세계 시트의 등각 불변성은 기본적인 대칭이며, ''β'' = 0이 요구된다. 여기서 ''β''는 끈이 움직이는 시공간의 기하학적 구조에 대한 함수이다. 이는 끈 이론의 시공간 차원을 결정하고, 기하학적 구조에 대한 일반 상대성 이론의 아인슈타인 방정식을 적용한다.

응집 물질 물리학에서 재규격화군은 임계 현상을 이해하는 데 핵심적인 역할을 한다.[19] 1966년 레오 P. 카다노프(Leo P. Kadanoff)가 고안한 블록 스핀 재규격화군은 이를 잘 보여주는 예시이다.[7]

2차원 정사각형 격자에서 원자들이 가장 가까운 이웃과 상호작용하는 시스템을 생각해보자. 이 시스템은 온도 ''T''와 결합 상수 ''J''로 특징지어진다. 카다노프는 원자들을 2x2 블록으로 나누고, 블록 변수를 사용하여 시스템을 설명하는 방법을 제안했다.

이 과정을 반복하면 관찰 척도가 증가하고, 결국 하나의 큰 블록만 남게 된다. 이 때 재규격화군 변환의 장거리 동작을 찾는 것이 목표가 된다. 여러 번 반복하면 이 변환은 특정 수의 고정점으로 이어진다.

자기 시스템(예: 이징 모형)의 경우, 세 가지 고정점이 존재한다.

즉, 주어진 ''T''와 ''J'' 값을 가진 물질의 대규모 동작을 알아내려면 해당 고정점을 찾을 때까지 반복하면 된다.

양자 전기역학, 양자 색역학, 전약력 상호작용 등 대부분의 물리학의 기본 이론은 재규격화 가능하다. 초전도 현상에서 유체 난류에 이르기까지 응집 물질 물리학의 대부분의 이론 또한 대략적으로 재규격화 가능하다.

재규격화군 흐름에서 고정점은 시스템의 거시적인 상태를 결정한다. 이러한 고정점이 자유 장 이론에 해당하면 해당 이론은 양자 자명성을 나타낸다고 하며, 양자 전기역학에서와 같이 란다우 극점이라고 하는 것을 가진다.

3. 7. 관련 연산자와 무관 연산자

레오 P. 카다노프(Leo P. Kadanoff)가 제안한 블록 스핀 재규격화군을 통해, 재규격화군 변환에서 나타나는 관련 연산자, 무관 연산자, 한계적 연산자를 설명할 수 있다.[7]

물리적 시스템에 재규격화군 변환을 적용하여 관측량를 고려하면, 시스템의 길이 규모가 변함에 따라 관측량의 크기가 변화하는 것을 관찰할 수 있다. 이때, 관측량의 변화에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

- '''관련 연산자'''는 크기가 증가하는 연산자로, 시스템의 거시적인 거동을 설명하는 데 필요한 연산자이다.

- '''무관 연산자'''는 크기가 감소하는 연산자로, 시스템의 거시적인 거동에 영향을 주지 않는 연산자이다.

- '''한계적 연산자'''는 크기가 변하지 않거나 진동하는 연산자로, 경우에 따라 시스템의 거시적인 거동에 영향을 줄 수도 있다.

일반적으로 대부분의 관측량은 무관하며, 이는 ''대부분의 시스템에서 거시적 물리학은 소수의 관측량에 의해서만 지배된다''는 것을 의미한다.

예를 들어, 미시적 관점에서 몰 단위의 탄소-12 원자로 구성된 시스템을 설명하려면 아보가드로 수 정도의 변수가 필요하지만, 거시적 시스템 (12g의 탄소-12)을 설명하는 데는 소수의 변수만으로도 충분하다.

이와 같이, 서로 달라 보이는 물리적 시스템에서 나타나는 임계 지수가 일치하는 현상(유사성)은 재규격화군을 통해 설명할 수 있다. 즉, 개별 미세 규모 구성 요소 간의 차이는 ''무관한 관측량''에 의해 결정되고, ''관련된 관측량''은 공유되기 때문이다. 따라서 많은 거시적 현상은 공유된 관련 관측량 집합에 의해 지정된 소규모 '''유사성 부류'''로 묶을 수 있다.

3. 8. 유사성 부류

레오 P. 카다노프가 1966년에 제안한 블록 스핀 재규격화군은 이 개념을 쉽게 이해하는 데 도움을 준다.[7]예를 들어, 그림과 같이 원자가 정사각형 배열로 배치된 2차원 고체를 생각해 보자. 각 원자는 이웃하는 원자들과 상호작용하며, 이 상호작용의 세기는 결합 상수 *J*로 나타낸다. 이 시스템의 물리학은 해밀토니안 *H*(*T*, *J*)로 기술된다.

이제 고체를 2×2 크기의 블록으로 나누고, 각 블록의 평균적인 행동을 나타내는 블록 변수를 사용하여 시스템을 다시 설명해 보자. 블록 변수로 나타낸 시스템의 물리학은 원래의 해밀토니안과 같은 형태를 가지지만, 온도 *T*와 결합 상수 *J*는 다른 값을 가진다. 즉, *H*(*T*´, *J*´)로 나타낼 수 있다.

재규격화 과정을 반복하면 블록의 크기는 점점 커지고, 원자의 수는 줄어든다. 결국에는 매우 큰 블록 하나만 남게 되는데, 이는 재규격화군 변환의 장거리 동작을 찾는 것과 같다. 이 변환을 반복하면 특정한 수의 고정점으로 수렴하는 경우가 많다.

예를 들어, 이웃하는 스핀들이 정렬하려는 경향을 나타내는 결합 *J*를 가진 자기 시스템(예: 이징 모형)을 생각해 보자. 이 시스템의 구성은 정렬하려는 경향과 온도의 무질서 효과 사이의 균형으로 결정된다.

이러한 모델에는 일반적으로 세 가지 고정점이 있다.

# *T* = 0 및 *J* → ∞: 온도의 영향이 사라지고, 시스템은 큰 규모에서 정렬된 상태, 즉 강자성 상태가 된다.

# *T* → ∞ 및 *J* → 0: 온도가 지배적이며, 시스템은 큰 규모에서 무질서한 상태가 된다.

# *T* = *T**c* 및 *J* = *J**c*: 척도를 변경해도 물리학이 변하지 않는 프랙탈 상태가 된다. 이 점은 퀴리 상전이에 해당하며, 임계점이라고도 한다.

즉, 주어진 *T*와 *J* 값을 가진 물질의 대규모 동작을 알아내려면 해당 고정점을 찾을 때까지 값을 반복하면 된다.

더 전문적으로 설명하면, 상태 변수 {*s*i}와 결합 상수 집합 {*J*k}의 함수 *Z*로 설명되는 이론을 생각해 보자. 이 함수는 분배 함수, 작용, 해밀토니안 등이 될 수 있으며, 시스템의 물리학을 모두 포함한다.

이제 상태 변수를 블로킹하여 {*s*i}→ {*s*i}로 변환한다. *s*i의 수는 *s*i의 수보다 작아야 한다. 이제 *Z* 함수를 *s*i만으로 다시 작성해 보자. 만약 매개변수 {*J*k}→ {*J*k}의 변화를 통해 이를 달성할 수 있다면, 이 이론은 재규격화 가능하다.

대부분의 물리학의 기본 이론(예: 양자 전기역학, 양자 색역학, 전약력 상호작용)은 중력을 제외하고 정확히 재규격화 가능하다. 응집 물질 물리학의 대부분의 이론(예: 초전도 현상, 유체 난류)도 대략적으로 재규격화 가능하다.

매개변수의 변화는 베타 함수 {*J*k}=β({ *J*k })로 구현되며, 이는 *J*-공간에 재규격화군 흐름(RG 흐름)을 유도한다. 흐름에 따라 변하는 *J*의 값을 러닝 결합이라고 한다.

RG 흐름에서 가장 중요한 정보는 고정점이다. 시스템의 가능한 거시적 상태는 이 고정점 집합에 의해 결정된다. 만약 고정점이 자유 장 이론에 해당하면, 이 이론은 양자 자명성을 나타내며, 란다우 극점을 가진다. φ4 상호작용의 경우, 마이클 아이젠만은 이 이론이 시공간 차원 *D* ≥ 5에서 자명함을 증명했다.[22] *D* = 4의 경우, 자명성은 아직 엄밀하게 증명되지 않았지만, 격자 계산은 이에 대한 강력한 증거를 제공했다. 격자 힉스 이론 연구에서 수많은 고정점이 나타나지만, 이와 관련된 양자장 이론의 본질은 아직 밝혀지지 않았다.[23]

재규격화군 변환은 손실적(변수의 수가 감소)이므로, 역변환이 존재하지 않을 수 있다. 따라서 이러한 시스템에서 재규격화군은 반군이다.

유사성 부류는 서로 다른 미시적 구조를 가진 시스템들이 동일한 거시적 거동을 보이는 현상을 설명한다. 임계 현상 근처에서 서로 다른 시스템들이 동일한 임계 지수를 가지는 것이 그 예이다. 유사성 부류는 관련된 연산자의 집합에 의해 결정되며, 무관한 연산자는 영향을 주지 않는다.

물리적 시스템의 관측량 *A*가 재규격화군 변환을 겪을 때, 시스템의 길이 스케일이 변함에 따라 관측량의 크기는 스케일링 법칙에 대한 중요성을 결정한다.

관련된 관측량은 시스템의 거시적 동작을 설명하는 데 필요하며, 무관한 관측량은 필요하지 않다. 한계적 관측량은 고려될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 주목할 점은 대부분의 관측량이 무관하며, 즉 대부분의 시스템에서 거시적 물리학은 소수의 관측량에 의해 지배된다는 것이다.

과거에는 자기 시스템, 초유체 전이(람다 전이), 합금 물리학 등 매우 다른 현상에서 임계 지수가 일치하는 현상을 설명해야 했다. 재규격화군은 이러한 현상의 차이가 무관한 관측량에 의해 결정되는 반면, 관련된 관측량은 공유됨을 보여줌으로써 유사성을 설명할 수 있다. 따라서 많은 거시적 현상은 공유된 관련 관측량 집합으로 정의되는 유사성 부류로 묶을 수 있다.

4. 응용 분야

규모 변환과 규모 불변성이라는 개념은 물리학에서 오랜 역사를 가지고 있다. 피타고라스 학파, 유클리드, 갈릴레오 등이 규모 논증을 사용했다.[1] 19세기 말, 난류를 설명하기 위한 오스본 레이놀즈의 향상된 점성 개념과 함께 이 아이디어가 다시 주목받기 시작했다.

원래 입자 물리학에서 시작된 재규격화군은 오늘날 고체 물리학, 유체 역학, 물리 우주론, 나노기술 등 다양한 분야로 응용되고 있다. 1953년 에른스트 슈튀켈베르크와 앙드레 페테르만의 논문[2]은 양자장론에서 재규격화군의 개념을 제시했다. 이들은 재규격화가 양을 이전하는 변환의 군을 나타낸다는 점에 주목하고, 양자 전기역학(QED)에서 ''h''(''e'') 함수(베타 함수)를 도입했다.

통계역학에서 재규격화군은 상전이와 임계 현상을 이해하는 데 핵심적인 역할을 한다. 이징 모형과 같은 다양한 통계 모형의 임계 거동을 재규격화군을 통해 분석할 수 있다. 응집물질 물리학에서는 곤도 효과 등 다양한 현상을 재규격화군 이론을 이용하여 설명한다.

4. 1. 양자장론

양자장론에서 유한한 관측 가능량을 계산하려면 이론을 재규격화해야 하는데, 재규격화 방법은 임의의 에너지 눈금 에 의존한다. 이를 '''재규격화 눈금'''(renormalization scale영어)이라고 한다. 관측 가능량은 재규격화 눈금에 의존하지 않지만, 결합 상수는 직접적인 관측 가능량이 아니므로 사용하는 재규격화 눈금 에 따라 값이 바뀐다. 이 현상을 결합 상수의 '''주행'''(走行, running of the coupling constant영어)이라고 한다.[39]결합 상수 의 주행은 일반적으로 다음과 같다.[39]

:.

여기서 함수 를 결합 상수 의 '''베타 함수'''(β函數, beta function영어)라고 한다. 즉, 결합 상수의 주행은 베타 함수를 통해 나타낼 수 있다. (이는 수학에서의 베타 함수와는 관계없는 값이다.)

마찬가지로, 일반적인 국소 연산자 의 재규격화 인자 도 다음과 같이 나타낼 수 있다.[39]

:.

여기서 함수 를 '''비정상 차원'''(非正常次元, anomalous scaling dimension영어)이라고 한다.[39]

재규격화군은 원래 입자 물리학에서 고안되었지만, 오늘날에는 그 응용 분야가 고체 물리학, 유체 역학, 물리 우주론, 심지어 나노기술까지 확장되었다. 1953년 에른스트 슈튀켈베르크와 앙드레 페테르만의 초기 논문[2]은 양자장론에서 이 아이디어를 예견했다. 슈튀켈베르크와 페테르만은 개념적으로 이 분야를 열었다. 그들은 재규격화가 맨 항에서 반대 항으로 양을 이전하는 변환의 군을 나타낸다는 점에 주목했다. 그들은 양자 전기역학(QED)에서 ''h''(''e'') 함수를 도입했는데, 이는 현재 베타 함수라고 불린다.

머리 겔만과 프랜시스 로는 1954년에[3] 이 아이디어를 가장 물리적으로 중요한 양자 전기역학의 스케일 변환으로 제한하고, 고에너지에서 광자 전파자의 점근 형태에 집중했다.

겔만과 로는 이 결과에서 효과적인 스케일이 임의로 ''μ''로 취해질 수 있으며, 다른 스케일에서 이론을 정의하기 위해 변할 수 있음을 깨달았다. 재규격화군의 요점은 스케일 ''μ''가 변함에 따라 이론은 자기 유사 복제본을 나타낸다는 것이다.

이 (유한) 그룹 방정식과 그 스케일링 속성을 바탕으로 겔만과 로는 무한소 변환에 집중할 수 있었고, 그들이 도입한 결합 매개변수 ''g''의 수학적 흐름 함수에 기반한 계산 방법을 개발했다. 슈투켈버그와 페테르만의 함수 ''h''(''e'')와 마찬가지로, 그들의 함수는 미분 방정식을 통해 에너지 스케일 ''μ''의 작은 변화에 대한 결합 ''g''(''μ'')의 미분 변화, 즉 '재규격화군 방정식'을 결정한다.

:

이 식은 1970년에 커티스 캘런과 쿠르트 시만지크에 의해 베타 함수로 명명되었다.[13] 이는 단순히 ''g''의 함수이므로, 그 섭동 추정치를 ''g''로 적분하면 결합의 재규격화 궤적, 즉 에너지에 따른 변화를 지정할 수 있다. 재규격화군 예측(슈투켈버그-페테르만과 겔만-로우의 연구 참고)은 LEP 가속기 실험에서 40년 후에 확인되었다. 미세 구조 "상수"는 양자 전기역학에서 200 GeV에 가까운 에너지에서 약 1/127로 측정되었으며,[5] 이는 표준 저에너지 물리학 값인 1/137과 대조된다.

한편, 입자 물리학에서의 재규격화군은 1970년 캘런과 시만지크에 의해 더 실용적인 용어로 재구성되었다.[13][14] "결합의 흐름" 매개변수를 스케일에 따라 설명하는 베타 함수는 장론에서 스케일(팽창) 대칭성의 양자역학적 파괴를 나타내는 "정규 흔적 이상"과 같다는 것이 밝혀졌다. 표준 모형의 확립과 함께 1970년대에 입자 물리학에 대한 재규격화군의 적용이 폭발적으로 증가했다.

1973년에,[15][16] 양자 색역학(QCD)이라고 불리는 상호작용하는 유색 쿼크 이론이 음의 베타 함수를 갖는다는 것이 발견되었다. 이는 결합의 초기 고에너지 값이 결합이 폭발하는(발산하는) 특별한 값으로 귀결된다는 것을 의미한다. 이 특별한 값은 강한 상호작용의 스케일, ΛQCD이며 약 200 MeV에서 발생한다. 반대로, 결합은 매우 높은 에너지(점근적 자유)에서 약해지고, 쿼크는 심각한 비탄성 산란에서 Feynman-Bjorken 스케일링에 의해 예상된 대로 점과 같은 입자로 관찰 가능해진다. 이에 따라 QCD는 입자의 강한 상호작용을 제어하는 양자장론으로 확립되었다.

등각 대칭은 베타 함수의 소멸과 관련이 있다. 이는 결합 상수가 흐름에 의해 ''β''(''g'') = 0인 ''고정점''으로 끌릴 경우 자연스럽게 발생할 수 있다. QCD에서 고정점은 ''g'' → 0인 짧은 거리에서 발생하며, 자명한 자외선 고정점이라고 불린다. 톱 쿼크와 같이 무거운 쿼크의 경우, 질량을 부여하는 힉스 보손에 대한 결합은 힐에 의해 처음 예측된 비영(非零) (비자명) 적외선 고정점을 향해 흐른다.[18]

톱 쿼크 유카와 결합은 표준 모형의 적외선 고정점 바로 아래에 위치하며, 연속적인 무거운 힉스 보손과 같은 추가적인 새로운 물리학의 가능성을 시사한다.

끈 이론에서 끈 세계 시트의 등각 불변성은 기본적인 대칭이다. 즉, ''β'' = 0이 요구된다. 여기서 ''β''는 끈이 움직이는 시공간의 기하학적 구조에 대한 함수이다. 이는 끈 이론의 시공간 차원을 결정하고, 기하학적 구조에 대한 일반 상대성 이론의 아인슈타인 방정식을 적용한다. 재규격화군은 끈 이론 및 대통일 이론에 근본적으로 중요하다.

양자 전기역학, 양자 색역학 및 전약력 상호작용과 같은 대부분의 물리학의 기본 이론은 중력을 제외하고 정확히 재규격화 가능하며, 초전도 현상에서 유체 난류에 이르기까지 응집 물질 물리학의 대부분의 이론은 대략적으로 재규격화 가능하다.

매개변수의 변화는 특정 베타 함수: 로 구현되며, 이는 -공간에 '''재규격화군 흐름''' (또는 '''RG 흐름''')을 유도한다고 한다. 흐름 하에서 의 값은 '''러닝 결합'''이라고 한다.

RG 흐름에서 가장 중요한 정보는 '''고정점'''이다. 대규모에서 시스템의 가능한 거시적 상태는 이 고정점 집합에 의해 제공된다. 이러한 고정점이 자유 장 이론에 해당하면 해당 이론은 양자 자명성을 나타낸다고 하며, 양자 전기역학에서와 같이 란다우 극점이라고 하는 것을 가진다. φ4 상호작용의 경우, 마이클 아이젠만은 이 이론이 실제로 시공간 차원 D ≥ 5에 대해 자명함을 증명했다.[22] D = 4의 경우, 자명성은 아직 엄밀하게 증명되지 않았지만, 격자 계산은 이에 대한 강력한 증거를 제공했다. 이러한 사실은 양자 자명성이 점근 안전성 시나리오에서 힉스 보손 질량과 같은 매개변수를 제한하거나 심지어 ''예측''하는 데 사용될 수 있으므로 중요하다. 격자 힉스 이론 연구에서 수많은 고정점이 나타나지만, 이와 관련된 양자장 이론의 본질은 미결 문제이다.[23]

입자 물리학에서 RG의 물리적 의미에 대한 예로, 양자 전기역학(QED)에서 ''전하 재규격화''에 대해 알아보자. 특정 진정한(또는 '''베어''') 크기의 점 양전하가 있다고 가정해 보자. 그 주변의 전자기장은 특정 에너지를 가지며, 가상 전자-양전자 쌍을 생성할 수 있다. 가상 입자는 매우 빠르게 소멸하지만, 짧은 수명 동안 전자는 전하에 의해 끌리고 양전자는 반발된다. 이는 점전하 근처의 모든 곳에서 균일하게 발생하며, 여기서 전기장이 충분히 강하기 때문에 이러한 쌍은 멀리서 보면 전하 주변에 스크린을 효과적으로 생성한다. 전하의 측정된 세기는 측정 탐침이 가상 입자 스크린을 더 많이 통과하면서 점전하에 얼마나 가까이 접근할 수 있는지에 따라 달라진다. 따라서 ''특정 결합 상수(여기서는 전기 전하)와 거리 척도의 의존성''이 존재한다.

4. 2. 통계역학 및 응집물질 물리학

통계역학에서 재규격화군은 상전이와 임계 현상을 이해하는 데 핵심적인 역할을 한다. 이징 모형, 포츠 모형, XY 모형 등 다양한 통계 모형의 임계 거동을 재규격화군을 통해 분석할 수 있다.응집물질 물리학에서는 곤도 효과, 초전도 현상, 양자 홀 효과 등 다양한 현상을 재규격화군 이론을 이용하여 설명한다. 특히, 강상관계 시스템의 경우 비섭동적 재규격화군 방법이 중요한 역할을 한다.[19] 이는 종종 몬테카를로 방법과 함께 사용된다.[21]

레오 P. 카다노프가 고안한 블록 스핀 재규격화군은 다음과 같이 설명할 수 있다.[7]

위 그림과 같이 완벽한 정사각형 배열로 원자가 배치된 2차원 고체를 가정한다. 원자들은 자신과 가장 가까운 이웃들과만 상호작용하며, 시스템은 주어진 온도 T에 있다고 가정한다. 이들의 상호작용 강도는 특정 결합 J로 정량화된다.

이제 고체를 2×2 정사각형의 '''블록'''으로 나누고, 블록의 평균적인 행동을 설명하는 '''블록 변수'''를 사용하여 시스템을 설명하려고 시도한다. 블록 변수의 물리학이 동일한 종류의 공식으로 설명되지만, T와 J에 대한 '''다른''' 값을 가진다고 가정하면, H(T', J')와 같이 표현할 수 있다.

이러한 과정을 반복하면, 각 재규격화군 단계마다 '''관찰 척도'''를 증가시킬 수 있다. 매우 큰 블록이 하나만 남을 때까지 반복하면, 재규격화군 변환의 ''장거리'' 동작을 찾을 수 있으며, 종종 이 변환은 특정 수의 '''고정점'''으로 이어진다.

이러한 종류의 많은 모델에는 세 개의 고정점이 있다.

# T = 0 및 J → ∞: 가장 큰 크기에서 온도가 중요하지 않게 되고, 무질서 요소가 사라진다. 큰 규모에서 시스템은 정렬된 것처럼 보이며, 강자성 상에 있다.

# T → ∞ 및 J → 0: 온도가 지배적이며 시스템은 큰 규모에서 무질서하다.

# 그들 사이의 비자명한 점, Tc 및 Jc: 이 점에서 척도를 변경해도 물리학이 변경되지 않는다. 프랙탈 상태에 있으며, 퀴리 상전이에 해당하며, 임계점이라고도 한다.

유사성 부류는 재규격화 그룹을 사용하여 쉽게 설명할 수 있다. 개별 미세 규모 구성 요소 간의 현상의 차이가 ''무관한 관측량''에 의해 결정되는 반면, ''관련된 관측량''은 공유됨을 입증함으로써 설명할 수 있다. 따라서 많은 거시적 현상은 공유된 관련 관측량 집합에 의해 지정된 소규모 '''유사성 부류''' 집합으로 그룹화될 수 있다.

4. 3. 기타 분야

규모 변환과 규모 불변성이라는 개념은 물리학에서 오랜 역사를 가지고 있다. 피타고라스 학파, 유클리드, 갈릴레오 등이 규모 논증을 사용했다.[1] 19세기 말, 난류를 설명하기 위한 오스본 레이놀즈의 향상된 점성 개념과 함께 이 아이디어가 다시 주목받기 시작했다.원래 입자 물리학에서 시작된 재규격화군은 오늘날 고체 물리학, 유체 역학, 물리 우주론, 나노기술 등 다양한 분야로 응용되고 있다. 1953년 에른스트 슈튀켈베르크와 앙드레 페테르만의 논문[2]은 양자장론에서 재규격화군의 개념을 제시했다. 이들은 재규격화가 양을 이전하는 변환의 군을 나타낸다는 점에 주목하고, 양자 전기역학(QED)에서 ''h''(''e'') 함수(베타 함수)를 도입했다.

참조

[1]

웹사이트

Introduction to Scaling Laws

http://www.av8n.com/[...]

[2]

논문

La renormalisation des constants dans la théorie de quanta

https://www.e-period[...]

[3]

논문

Quantum Electrodynamics at Small Distances

https://authors.libr[...]

[4]

논문

Renormalization Group Functional Equations

2011-03

[5]

논문

Fundamental Constants at High Energy

2002

[6]

서적

The Theory of Quantized Fields

Interscience

[7]

논문

Scaling laws for Ising models near

[8]

논문

The renormalization group: Critical phenomena and the Kondo problem

[9]

논문

Renormalization group and critical phenomena. I. Renormalization group and the Kadanoff scaling picture

[10]

논문

Renormalization group and critical phenomena. II. Phase-space cell analysis of critical behavior

[11]

논문

Critical exponents in 3.99 dimensions

[12]

웹사이트

Wilson's Nobel Prize address

https://www.nobelpri[...]

[13]

논문

Broken scale invariance in scalar field theory

[14]

논문

Small distance behaviour in field theory and power counting

http://projecteuclid[...]

[15]

논문

Ultraviolet behavior of non-Abelian gauge theories

[16]

논문

Reliable perturbative results for strong interactions

[17]

논문

Mass and mixing angle predictions from infrared fixed points

[18]

논문

Quark and lepton masses from renormalization group fixed points

[19]

논문

Renormalization-group approach to interacting fermions

[20]

논문

Renormalization group in the infinite-dimensional turbulence: determination of the RG-functions without renormalization constants

2015-08

[21]

논문

Determination of critical points and flow diagrams by Monte Carlo renormalization group methods

https://cds.cern.ch/[...]

[22]

논문

"Proof of the triviality of ''Φ{{su|b=d|p=4}}'' field theory and some mean-field features of Ising models for ''d'' > 4 "

[23]

논문

Triviality Pursuit: Can elementary scalar particles exist?

[24]

웹사이트

000648.html

http://golem.ph.utex[...]

[25]

논문

The Exact renormalization group and approximate solutions

1994

[26]

논문

Radiative Corrections as the Origin of Spontaneous Symmetry Breaking

https://link.aps.org[...]

1973-03-15

[27]

논문

Renormalization group improvement of the effective potential in six dimensions

2020-08-05

[28]

문서

くりこみ点

[29]

문서

グリーン関数

[30]

문서

物理量

[31]

문서

ts=st

[32]

문서

ブロックスピン

[33]

문서

左辺は、一気に

[34]

문서

厳密に言って「Callan-Symanzik型」はくりこみ群方程式では「ない」。

[35]

문서

ただし、関数

[36]

문서

逆関数

[37]

문서

特殊関数

[38]

문서

波動関数

[39]

서적

An introduction to quantum field theory

https://web.archive.[...]

Westview Press

2013-01-15

[40]

서적

Aspects of Symmetry: Selected Erice Lectures

Cambridge University Press

1985

[41]

저널

Exact renormalization group equations: An introductory review

2001-07

[42]

저널

Fundamentals of the exact renormalization group

2012-02

[43]

저널

The exact renormalization group: renormalization theory revisited

2007-10

[44]

저널

The normalization group in quantum theory

1951

[45]

저널

La normalisation des constantes dans la theorie des quanta

1953

[46]

저널

Fifty years of the renormalization group

http://cerncourier.c[...]

2001-08-30

[47]

저널

Interactions with André Petermann

http://cerncourier.c[...]

2012-03-27

[48]

저널

Quantum Electrodynamics at Small Distances

1954-09

[49]

저널

Charge renormalization group in quantum field theory

1956-05-01

[50]

저널

Broken scale invariance in scalar field theory

1970-10-15

[51]

저널

Small distance behaviour in field theory and power counting

1970-09-01

[52]

저널

Small-distance-behaviour analysis and Wilson expansions

1971-03-01

[53]

저널

Scaling laws for Ising models near ''T''°c

https://web.archive.[...]

2013-01-15

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com