군 (수학)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

군(group)은 가역원을 갖는 모노이드로 정의되며, 결합 법칙, 항등원, 역원의 존재를 만족하는 집합과 이항 연산의 구조를 의미한다. 군은 하나의 대상만을 갖는 준군, 집합과 함수의 범주에서의 군 대상, 왼쪽 항등원 및 역원을 갖는 반군, 결합 유사군 등의 다양한 방식으로 정의될 수 있다. 군의 차수는 원소의 거듭제곱이 항등원이 되는 최소 지수 또는 무한대이며, 군의 위수는 원소의 개수를 의미한다.

군은 부분군, 군 준동형, 몫군, 직접곱, 반직접곱, 자유곱, 융합된 자유곱과 같은 다양한 연산을 통해 새로운 군을 생성할 수 있다. 군의 성질은 군 공리로부터 유도되며, 항등원과 역원의 유일성, 군 준동형의 성질 등이 있다. 범주론적으로는 완비 및 쌍대 완비 범주이며, 극한과 쌍대극한을 갖는다. 또한 모노이드 및 집합의 범주로 가는 함자를 가지며, 환, 작은 범주, 집합의 범주와의 관계를 갖는다. 군의 대수 구조 다양체는 부분 대수, 준동형, 합동 관계를 가지며, 부분 다양체들의 격자 구조와 모노이드 구조를 갖는다.

군은 순환군, 아벨 군, 멱영군, 가해군 등 다양한 종류로 분류되며, p-군, 단순군, 유한군, 완전군 등이 있다. 또한, 위상 공간의 구조를 부여한 위상군, 매끄러운 다양체의 구조를 부여한 리 군, 환 또는 유사환의 구조를 갖는 경우도 있다.

군은 자명군, 순환군, 대칭군, 정이면체군과 같은 유한군과 자유군, 무한 순환군, 모듈러 군과 같은 무한군, 로렌츠 군, 푸앵카레 군, 특수선형군과 같은 리 군 등 다양한 예시를 갖는다. 또한 정수, 유리수, 실수, 복소수, 사원수, 타원 곡선 등에서도 군의 구조를 찾을 수 있다.

군론은 19세기에 방정식 이론, 수론, 기하학에서 발전했으며, 갈루아, 클라인, 리, 오일러, 가우스, 쉴로브 등에 의해 연구되었다. 20세기에는 대수적 위상수학, 대수군 이론, 군 표현론, 유한 단순군 분류 등의 발전을 이루었다.

군론은 수학의 여러 분야의 기초가 되며, 양자역학, 암호학, 물리학, 화학, 컴퓨터 과학 등 다양한 분야에 응용된다. 특히, 대수적 위상수학, 기하학적 군론, 대수 기하학, 정수론 등에서 중요한 역할을 하며, 실제적인 응용으로 암호학, 코딩 이론 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대수 구조 - 환 (수학)

환은 덧셈에 대해 아벨 군, 곱셈에 대해 모노이드를 이루며 분배 법칙이 성립하는 대수 구조로, 가환환과 비가환환으로 나뉘고 모든 비영 원소가 곱셈 역원을 갖는 비영 가환환을 체라고 한다. - 대수 구조 - 계수

계수는 수학에서 다항식, 급수, 또는 식의 항에 곱해지는 곱셈 인자를 의미하며, 다항식에서는 숫자, 매개변수 등으로 나타낼 수 있고, 선형대수학, 푸리에 급수, 이항정리 등 다양한 분야에서 활용된다. - 대칭 - 비대칭

비대칭은 대칭의 반대 현상으로 생물학적 발생, 건축 디자인, 수학적 관계, 물리학적 자연 법칙 등 다양한 분야에서 나타난다. - 대칭 - 공간군

공간군은 결정의 대칭성을 나타내는 230가지 수학적 군으로, 브라베 격자와 결정학적 점군의 조합으로 구성되며, 병진 대칭, 점군 대칭 작용, 나사축, 미끄럼면 등의 대칭 작용을 포함하고, 결정 구조 이해와 물리적 성질 예측에 중요한 역할을 한다. - 군론 - 점군

점군은 도형의 병진 조작을 제외한 대칭 조작들의 집합으로 군론의 공리를 만족하며, 쉐인플리스 기호나 허먼-모건 기호로 표기되고, 대칭 조작에 대응하는 행렬 표현은 가약 표현과 기약 표현으로 분해될 수 있다. - 군론 - 파울리 행렬

파울리 행렬은 양자역학에서 스핀을 나타내는 데 사용되는 에르미트 행렬이자 유니타리 행렬로, 행렬식은 -1이고 대각합은 0이며, 리 대수의 생성원이자 파울리 벡터로 정의되어 다양한 물리학 분야에서 활용된다.

2. 정의

'''군'''(群, group영어)은 결합 법칙을 따르며 항등원과 역원을 갖는 이항 연산이 주어진 집합이다.

군은 다음 조건을 만족시키는 이항 연산

가 주어진 집합 이다.

- 은 모노이드를 이룬다. 즉, 다음이 성립한다.

- * (결합 법칙) 임의의 에 대하여,

- * (항등원의 존재) 모든 에 대하여 인 원소 가 존재한다.

- 모든 원소가 가역원이다. 즉, 임의의 에 대하여, 인 원소 가 존재한다.

군은 다음과 같이 다르게 정의할 수 있으며, 이는 위 정의와 동치이다.

- 군은 하나의 대상만을 갖는 준군이다. 즉, 하나의 대상만을 가지고, 모든 사상이 동형 사상인 범주이다.

- 군은 집합과 함수의 범주 에서의 군 대상이다.

- 군은 왼쪽 항등원 및 왼쪽 역원을 갖는 반군이다.

- 군은 오른쪽 항등원 및 오른쪽 역원을 갖는 반군이다.

- 군은 결합 고리이다.

- 군은 공집합이 아닌 결합 유사군이다.

정수 집합 에서 덧셈을 생각하면, 두 정수 와 의 합 역시 정수이다. 이 '닫혀 있음' 성질은 가 에 대한 이항 연산임을 말해준다. 정수 덧셈의 다음 성질들은 군 공리(group axioms)의 모델 역할을 한다.

- 모든 정수 , , 에 대해, 가 성립한다. 즉, 에 를 더한 다음, 그 결과에 를 더하는 것은 에 와 의 합을 더하는 것과 같다. 이 성질은 ''결합 법칙''으로 알려져 있다.

- 가 임의의 정수이면, 이고 이다. 0은 어떤 정수에 더해도 같은 정수를 반환하기 때문에 덧셈의 ''항등원''이라고 불린다.

- 모든 정수 에 대해, 이고 을 만족하는 정수 가 존재한다. 정수 는 정수 의 ''역원''이라고 불리며, 로 표기한다.

평면 위의 두 도형은 합동인데, 이는 회전, 반사, 평행이동의 조합을 사용하여 한 도형을 다른 도형으로 변환할 수 있는 경우를 말한다. 모든 도형은 자기 자신과 합동이다. 그러나 일부 도형은 여러 가지 방법으로 자기 자신과 합동이며, 이러한 추가적인 합동을 대칭이라고 한다. 정사각형은 여덟 개의 대칭을 갖는다.

- 아무것도 변경하지 않고 그대로 두는 항등 연산 ;

- 정사각형의 중심을 중심으로 시계 방향으로 90°, 180°, 270° 회전, 각각 , , ;

- 수평 및 수직 중간선에 대한 반사 및 , 또는 두 대각선을 통과하는 반사 및 .

이러한 대칭은 함수이다. 각 함수는 정사각형의 한 점을 대칭 하에서 해당 점으로 보낸다. 예를 들어, 은 한 점을 정사각형의 중심을 중심으로 시계 방향으로 90° 회전한 위치로 보내고, 는 한 점을 정사각형의 수직 중간선을 따라 반사된 위치로 보낸다. 이 대칭 둘을 합성하면 또 다른 대칭이 된다. 이러한 대칭은 차수 4의 이항군 를 결정하며, 군 연산은 함수 합성이다.[1]

2. 1. 차수

군의 원소 의 '''차수'''(次數, order영어)는 를 거듭제곱했을 때 항등원 1이 되는 최소의 양의 지수이다. 만약 그러한 지수가 존재하지 않으면 차수는 무한대이다.:

군의 크기(원소의 개수)를 군의 차수라고 부르기도 한다.[5] 군의 원소의 차수는 유한할 경우 항상 군의 크기의 약수이다.

군 에서 원소 의 위수는 인 가장 작은 양의 정수 이다. (단, 는 항등원) 여기서 는 를 번 곱한 것을 의미한다.

:

만약 를 만족하는 양의 정수 이 존재하지 않으면, 의 위수는 무한대라고 한다. 원소의 위수는 이 원소에 의해 생성된 순환 부분군의 위수와 같다.

2. 2. 부분군

군 의 '''부분군'''(部分群, subgroup영어)은 의 부분 집합 가운데 다음 세 조건을 만족시키는 것이다.- 임의의 에 대하여,

- 임의의 에 대하여,

즉, 역원에 대하여 닫혀 있는 부분 모노이드이다. 가 의 부분군이라는 것은 와 같이 표기한다.

'''정규 부분군'''은 부분군 가운데 켤레 작용에 대하여 불변인 것이다. 군 의 부분군 이 정규 부분군이라는 것은 다음과 같이 표기한다.

:

정의에 따라, 정규 부분군의 왼쪽 잉여류는 오른쪽 잉여류와 일치한다.

집합을 연구할 때, 부분 집합, 함수, 몫과 같은 개념을 사용한다. 반면에, 군을 연구할 때는 부분군, 준동형 사상, 몫군을 사용한다. 이는 군 구조를 고려한 유사 개념이다.

비공식적으로, ''부분군''은 더 큰 군에 포함된 군 이다. 즉, 원소의 부분 집합이며, 동일한 연산을 갖는다.[1] 구체적으로 의 항등원이 에 포함되어야 하며, 과 가 모두 에 속할 때마다 와 도 에 속하므로, 의 원소는 로 제한된 의 군 연산을 사용하여 실제로 군을 형성한다는 것을 의미한다. 이 경우 포함 사상 는 준동형 사상이다.

부분군 판정법은 군 의 비어 있지 않은 부분 집합 가 부분군이 되기 위한 필요충분조건을 제공한다. 의 모든 원소 와 에 대해 인지 확인하는 것으로 충분하다. 군의 부분군 격자를 아는 것은 전체 군을 이해하는 데 중요하다.

군 의 임의의 부분 집합 가 주어지면, 에 의해 생성된 부분군은 의 원소와 그 역원의 모든 곱으로 구성된다. 이것은 를 포함하는 의 가장 작은 부분군이다.[3]

많은 상황에서, 주어진 부분군의 원소와 차이가 나는 경우 두 개의 군 원소를 동일하게 간주하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 정사각형의 대칭군에서 반사가 수행되면 회전만으로는 정사각형을 원래 위치로 되돌릴 수 없으므로, 정사각형의 반사된 위치를 서로 동일하고, 반사되지 않은 위치와는 다른 것으로 생각할 수 있다. 회전 연산은 반사가 수행되었는지 여부와는 관련이 없다. 잉여류는 이러한 통찰력을 공식화하는 데 사용된다. 부분군 는 왼쪽 및 오른쪽 잉여류를 결정하며, 이는 임의의 군 원소 에 의한 의 이동으로 생각할 수 있다. 기호로 표현하면, 원소 를 포함하는 의 ''왼쪽'' 및 ''오른쪽'' 잉여류는 다음과 같다.

: 및 [4]

임의의 부분군 의 왼쪽 잉여류는 의 분할을 형성한다. 즉, 모든 왼쪽 잉여류의 합집합은 와 같고 두 개의 왼쪽 잉여류는 같거나 공집합 교집합을 갖는다.[5] 첫 번째 경우 는 인 경우, 즉 두 원소가 의 원소에 의해 차이가 나는 경우에 정확히 발생한다. 유사한 고려 사항이 의 오른쪽 잉여류에도 적용된다. 의 왼쪽 잉여류는 오른쪽 잉여류와 같을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 만약 같다면 (즉, 의 모든 가 를 만족한다면), 는 ''정규 부분군''이라고 한다.

군 ''G''의 공집합이 아닌 부분집합 ''H''가 ''G''의 군 연산에 관해 닫혀 있고, ''H''의 임의의 원소에 대해 역원이 ''H''의 원소일 때, 이 부분집합 ''H''를 ''G''의 '''부분군'''이라고 하며 ''H'' ≤ ''G'' 또는 ''G'' ≥ ''H''로 표기한다. 이것은 공집합이 아닌 부분집합 ''H''의 임의의 원소 ''a'', ''b''에 대해 ''ab''−1 ∈ ''H''가 성립하는 것과 동치이다.

''G''가 군이면, ''G'' 및 {''e''} (단위 원소만으로 이루어진 군, 단위군)은 반드시 ''G''의 부분군이 된다. 이것들을 '''자명한 부분군'''이라고 한다(단위 원소만으로 이루어진 부분군만을 가리키는 경우도 있다). 그 외의 부분군은, 자명하지 않은 부분군 또는 '''진부분군'''이라고 부른다 (진부분집합인 부분군이라는 의미로, 진부분군에 단위군을 포함하는 경우도 있다).

부분군 ''N''이 군 ''G''의 임의의 원소 ''g''에 대해 ''gNg''−1 = ''N''을 만족할 때, ''N''을 ''G''의 정규 부분군이라고 하며, 또는 으로 표기한다.

아벨 군 ''G''의 임의의 부분군은 정규 부분군이다. 또한, 자명하지 않은 군 ''G''가 자신과 자명한 부분군밖에 정규 부분군을 갖지 않을 때, ''G''는 단순군이라고 한다.

부분군 ''H''와 ''G''의 원소 ''g''에 대해, ''gH''는 ''G''의 부분 집합이 된다. 두 개의 ''g'', ''g' ''에 대해 ''gH'', ''g'H''는 완전히 일치하거나 교차하지 않는 중 하나이다. 따라서,

:

와 같이 상호 배타적 합집합으로 나타낼 수 있다. 각각의 ''gH''를 (''H''를 법으로 하는 ''g''가 속하는 ''G''의) '''잉여류'''(또는 곁가지)라고 한다. |''gH''| = |''H''|가 성립하므로 결국 |''G''| = |Λ||''H''|가 성립한다. ''G''가 유한군이라면 이는 ''H''의 위수가 ''G''의 위수를 나눈다는 것을 의미한다(라그랑주의 정리). 특히 소수 위수의 군은 순환군이다. |Λ|를 [''G'' : ''H''] 또는 (''G'' : ''H'') 등으로 표기하며, 이를 ''H''의 (''G''에 대한) '''지수'''라고 한다. 지수 1의 부분군은 원래의 군이며, 지수 2의 부분군은 항상 정규 부분군이다.

2. 3. 군 준동형

두 군 , 사이의 '''군 준동형 사상'''(群準同型寫像, group homomorphism영어)은 다음 조건을 만족시키는 함수 이다.- 모든 에 대하여,

준동형 의 핵과 상은 각각 다음과 같다.

:

:

여기에서 의 핵은 의 정규 부분군이며, 상은 의 부분군임을 알 수 있다. 가 단사 준동형 사상일 필요충분조건은 핵이 자명군인 것이며, 전사 준동형 사상일 필요충분조건은 상이 전체인 것이다.

군 ''G''1에서 군 ''G''2로의 사상 ''f''가 임의의 ''G''1의 원소 ''g'', ''g' ''에 대해 ''f''(''gg' '') = ''f''(''g'')''f''(''g' '')를 만족할 때, ''f''를 '''준동형 사상'''이라고 한다.(''G''1 = ''G''2일 때는 특히 '''자기 준동형 사상'''이라고 한다.) 게다가 준동형 사상 ''f''가 전단사이면, ''f''를 '''동형 사상'''이라고 한다. ''G''1에서 ''G''2로의 동형 사상이 존재할 때, ''G''1과 ''G''2는 동형이라고 하며,

: 또는

로 나타낸다.

두 군 ''G''1, ''G''2와 그 사이의 준동형 사상 ''f'': ''G''1 → ''G''2에 대해, 준동형 사상 ''f''의 핵 Ker ''f''는 ''G''1의 정규 부분군이다. 이때 ''f''의 상 Im ''f''는 ''G''를 ''f''의 핵 Ker ''f''로 나눈 잉여군과 동형이다.

:

이것을 (군의) '''준동형 정리'''(특히 제1 동형 정리)라고 한다.

3. 연산

주어진 군들로부터 새로운 군을 만드는 다양한 방법들이 존재한다.

3. 1. 반대군

군 가 주어졌을 때, 집합 위에 새로운 이항 연산 를 와 같이 정의할 수 있다. 이렇게 정의된 는 군을 이룬다. 이를 의 반대군(反對群, opposite group영어) 이라고 한다. 이는 모노이드의 반대 모노이드의 특수한 경우이며, 군을 하나의 대상을 갖는 범주로 볼 경우 반대 범주의 특수한 경우이다. 반대군 연산은 함자적이다. 즉, 군의 범주 위의 자기 함자:

를 정의한다. 아벨 군의 반대군은 스스로와 같다. 즉, 아벨 군 위의 항등 함수는 스스로와 그 반대군과의 군 동형을 이룬다.

모든 군은 스스로의 반대군과 다음과 같은 함수를 통해 표준적으로 동형이다.

:

:

범주론적으로, 이는 군의 범주 위의 항등 함자

:

와 반대군 함자

:

사이의 자연 동형을 정의한다.

3. 2. 몫군

어떤 군의 정규 부분군이 주어졌을 때, 그 잉여류들은 군을 정의하며, 이를 '''몫군'''(-群, quotient group영어)이라고 한다. 이는 몫공간이나 몫환과 같이, 군에 동치 관계를 줘 몫을 취하는 연산이다. 군 의 정규 부분군 가 주어졌을 때, '''몫군''' 은 그 (왼쪽) 잉여류 ()들의 집합이다.:

이 집합에는 다음과 같은 군 연산을 줄 수 있다.

:

이 연산은 이 정규 부분군일 경우 정의할 수 있고, 이에 따라 몫군 이 군을 이루는 것을 보일 수 있다.

이 군의 정규 부분군이라고 가정하고,

:

는 그 잉여류의 집합을 나타낸다.

그러면 각 원소 를 으로 보내는 사상 이 준동형 사상이 되도록 하는 에 대한 유일한 군 연산이 존재한다. 구체적으로, 두 잉여류 과 의 곱은 이고, 잉여류 은 의 항등원으로 작용하며, 몫군에서 의 역원은 이다. 군 은 " 모듈로 "으로 읽으며, 몫군 또는 인자군이라고 한다.

몫군은 대안적으로 보편 성질에 의해 특징지을 수 있다.

몫군 의 원소는 과 이다. 몫에 대한 군 연산은 표에 나와 있다. 예를 들어, 이다. 부분군 와 몫군 은 모두 아벨 군이지만, 는 그렇지 않다. 때로는 반직접곱 구성을 통해 부분군과 몫군(및 몇 가지 추가 데이터)에서 군을 재구성할 수 있다. 가 그 예이다.

제1 동형 정리는 임의의 전사 준동형 사상 가 몫 준동형사상과 동형 사상의 연속으로 정식적으로 인수분해됨을 의미한다. 즉, 이다. 전사 준동형사상은 군의 범주에서 에피사상이다.

을 정규 부분군이라고 할 때, 가 성립한다. 그러면 두 잉여류 , 에 대해 이 성립하며, 잉여류 사이에 연산을 정의할 수 있다. 이 잉여류 전체가 군을 이루며, 이를 의 에 의한 잉여군 또는 몫군이라고 하고, 으로 표기한다.

3. 3. 직접곱

군들의 집합 가 주어졌을 때, '''직접곱''':

는 이들의 곱집합에 군의 구조를 준 것이다. 군의 범주에서의 곱이다.

군 ''G''와 군 ''H''에 대해, 그 직접곱 집합 ''G'' × ''H'' 위에

:

라는 곱을 정의함으로써 군이 된다. 이것을 군의 (외부) '''직적''' 또는 구성적 직적이라고 한다.

또한, 군 ''G''가 그 부분군 ''H''1, ''H''2의 (내부) 직적이라고 하거나 직적으로 분해된다는 것은, 다음 조건을 모두 만족하는 것을 말한다.

# ''H''1과 ''H''2는 ''G''의 부분군이고, ''G'' = ''H''1''H''2 = {''h''1''h''2 | ''h''1 ∈ ''H''1, ''h''2 ∈ ''H''2}가 성립한다.

# ''H''1 ∩ ''H''2 = {1''G''}, 단 1''G''는 ''G''의 단위원이다.

# ''H''1의 원소와 ''H''2의 원소는 가환이다.

:

로 나타낸다. 우변의 직적을 구성적 직적이라고 부르기도 한다. ''G''의 부분군이라는 구조를 버리고, ''H''1, ''H''2의 외부 직적을 만든 것과 내부 직적은, 두 개의 자연스러운 매립

:

:

를 각각 동일시함으로써 본질적으로 같은 것이다.

3. 4. 반직접곱

두 군 , 및 작용:

이 주어졌을 때, '''반직접곱'''

:

을 정의할 수 있다. 이는 직접곱의 일반화이다.

군 ''H''와 군 ''N''과 준동형 사상 ''f'': ''H'' → Aut(''N'')이 주어졌을 때, 직접곱 집합 ''N'' × ''H'' 위에

:

로 곱을 정의하면 군이 된다. 이것을 ''H''와 ''N''의 ''f''에 의한 반직접곱이라고 하며,

:

로 나타낸다. 또한, 이 군에서 ''N''은 정규 부분군이 된다. 군의 확대도 참조하라.

3. 5. 자유곱

군 , 가 주어졌을 때, '''자유곱''' 은 와 로부터 생성되는 가장 일반적인 군이다. 이는 (두 군 다 자명군이 아니라면) 항상 무한군이며 비아벨 군이다. 자유곱은 군의 범주에서의 쌍대곱이다. 군의 자유곱은 모노이드로서의 자유곱과 일치한다.3. 6. 융합된 자유곱

군 , 및 군 준동형 가 주어졌을 때, '''융합된 자유곱''' 는 들을 의 상을 따라 "이어 붙여" 만드는 가장 일반적인 군이다. 융합된 자유곱은 군의 범주에서의 밂이다. 군의 융합된 자유곱은 모노이드로서의 융합된 자유곱과 일치한다. 가 자명군인 경우, 융합된 자유곱은 다름 아닌 자유곱이다. 만약 와 가 단사 함수라면, 융합된 자유곱의 모든 원소를 다음과 같은 꼴의 문자열로 유일하게 나타낼 수 있게 만드는 부분 집합들 이 존재한다.:

구체적으로, 는 왼쪽 곱셈 작용 의 궤도들의 대표 원소들의 집합으로 고를 수 있다. 이는 모노이드에서 더 이상 성립하지 않는다.

3. 7. 기타 곱

이 밖에도, 화환곱(wreath product)이나 차파-세프 곱(Zappa–Szép product) 등이 존재한다.4. 성질

군은 다양한 성질을 갖는다.

모든 군의 항등원은 유일하며, 이는 모노이드의 항등원이 유일하다는 정리의 특수한 경우이다. 군에서는 왼쪽 역원과 오른쪽 역원이 서로 일치한다.

군 준동형은 항등원을 항등원으로, 역원을 역원으로 대응시킨다.

군에 대한 기초적인 정리로는 코시 정리, 쉴로브 정리, 라그랑주 정리, 번사이드 정리, 번사이드 보조정리 등이 있다.

군과 군 준동형 사상의 범주 은 완비 범주이자 쌍대 완비 범주이다. 군의 범주에서의 극한과 쌍대극한은 다음과 같다.

군들의 모임은 대수 구조 다양체를 이루며, 이 경우 부분 대수는 부분군, 준동형은 군 준동형이며, 합동 관계는 정규 부분군과 일대일 대응한다.

군 의 부분군들의 포함 관계에 대한 부분 순서 집합 은 완비 격자이며 대수적 격자이다.[10]

4. 1. 기초적 성질

모든 군의 항등원은 유일하다. 이는 모노이드의 항등원이 유일하다는 정리의 특수한 경우이다. 군 의 원소 가 주어졌을 때, 임의의 원소 에 대하여 다음 세 조건은 서로 동치이다.- 이다.

- 이다.

- 이다.

즉, 군에서는 (일반적인 모노이드와 달리) 왼쪽 역원과 오른쪽 역원이 서로 일치한다.

군 준동형은 항등원을 항등원으로, 역원을 역원으로 대응시킨다. 즉, 군 준동형 에 대하여, 다음이 성립한다.

- 임의의 에 대하여,

군에 대한 기초적인 정리로는 다음이 있다.

4. 2. 범주론적 성질

군과 군 준동형 사상의 범주 은 완비 범주이자 쌍대 완비 범주이다. 군의 범주에서의 극한과 쌍대극한은 다음과 같다.

4. 3. 모형 이론적 성질

군들의 모임은 대수 구조 다양체를 이루며, 이 경우 부분 대수는 부분군, 준동형은 군 준동형이며, 합동 관계는 정규 부분군과 일대일 대응한다.4. 4. 격자 이론적 성질

군 의 부분군들의 포함 관계에 대한 부분 순서 집합 은 완비 격자이며 대수적 격자이다.[10] 군 에 대하여, 다음 두 조건이 서로 동치이다.[10]- 유한군이다.

- 부분군 격자가 유한 격자이다.

군 에 대하여, 다음 세 조건이 서로 동치이다.

모든 격자는 어떤 군의 부분군 격자로 나타낼 수 있다.[10] 즉, 임의의 격자 에 대하여, 과 동형인 부분 격자를 그 부분군 격자에 갖는 군 가 존재한다. 또한, 모든 유한 격자는 어떤 유한군의 부분군 격자로 나타낼 수 있다.[10]

5. 종류

다양한 종류의 군이 존재하며, 이들 사이에는 포함 관계가 성립한다. 예를 들어 순환군은 아벨 군에 포함되고, 아벨 군은 다시 가해군에 포함되는 식이다.

이러한 포함 관계 외에도 다음과 같은 특별한 종류의 군들이 있다.

추가적인 구조를 가지는 군들도 있는데, 그 예는 다음과 같다.

- 군에 위상 공간의 구조를 부여하면 위상군이 된다.

- 군에 매끄러운 다양체의 구조를 부여하면 리 군이 된다.

- 아벨 군에 분배 법칙을 만족시키는 곱셈 연산을 부여하면 환이나 유사환이 된다.

유한군은 원소의 개수가 유한한 군을 말하며, 원소의 개수를 군의 위수라고 한다.[3] 중요한 부류로는 대칭군이 있는데, 이는 케일리의 정리에 따라 모든 유한군이 대칭군의 부분군으로 표현될 수 있기 때문이다. 예를 들어 3개의 문자에 대한 대칭군 는 6개의 원소를 가지며, 이는 정삼각형의 대칭군으로 해석될 수도 있다.

군 의 원소 의 위수는 를 만족하는 가장 작은 양의 정수 이다. 무한군에서는 이러한 이 존재하지 않을 수 있으며, 이 경우 의 위수는 무한대라고 한다. 라그랑주 정리에 따르면, 유한군 의 부분군 의 위수는 의 위수를 나눈다. 실로우 정리는 이와 관련된 추가적인 정보를 제공한다.

유한 생성 아벨 군은 유한 순환군의 곱과 동형이다. 소수 차수를 갖는 모든 군은 순환군 와 동형이며,[3] 차수의 모든 군은 아벨군이며, 또는 와 동형이다.

단순군은 자신과 {1} 외에 정규 부분군을 가지지 않는 군을 말한다. 유한 단순군은 조르당-횔더 정리에서 구성 요소 역할을 한다. 유한 단순군의 분류는 현대 군론의 주요 업적 중 하나로, 여러 무한한 계열과 26개의 산발적 군으로 구성된다. 가장 큰 산발적 군은 몬스터 군이며, 몬스터 문샤인 추측은 몬스터 군과 특정 모듈형 함수를 관련시킨다.

위상군은 군 연산이 연속 함수인 군을 말한다.[4] 예를 들어 덧셈 하의 실수, 곱셈 하의 0이 아닌 실수, 복소수 등이 있다. 이러한 군은 조화 해석을 통해 연구할 수 있다.

리 군은 미분 가능 다양체의 구조를 갖는 군이다. 곱셈과 역함수 맵은 매끄러운 함수여야 한다. 예를 들어 일반 선형군은 모든 × 행렬 공간의 열린 부분 집합이다. 리 군은 뇌터 정리를 통해 연속적인 대칭과 보존량을 연결하며, 현대 물리학에서 중요한 역할을 한다.

6. 예

- 유한군의 예는 다음과 같다.

- * 자명군 은 한원소 집합 위에 존재하는 유일한 군 구조이다.

- * 순환군 은 합동 산술에서 합동류들의 덧셈을 나타내는 아벨 군이다.

- * 대칭군 은 집합 위의 순열들로 구성된 군이며, 교대군 은 그 부분군이다.

- * 정이면체군 은 순환군의 2겹 확대이며, 정다각형의 대칭군이다.

- 무한군의 예로는 다음이 있다.

- * 자유군은 임의의 기호들 및 역원 기호 로 생성되는 기호열들의 동치류로 구성된 군이며, 일반적으로 비가환군이다.

- * 무한 순환군 은 정수의 덧셈군이다.

- * 모듈러 군은 복소수 타원 곡선 위에 작용하는 군이다.

- 리 군은 매끄러운 다양체를 이루는 군이며, 예로는 다음이 있다.

- * 로런츠 군과 푸앵카레 군은 물리학에서 민코프스키 공간의 대칭군으로 쓰인다.

- * 특수선형군과 일반선형군은 가역 선형 변환들의 군이다.

- * 직교군 · 특수직교군 · 유니터리 군 · 특수 유니터리 군 등은 일반선형군의 다양한 부분군이다. 스핀 군은 직교군의 덮개군이다.

- 모든 환은 곱셈을 무시하면 아벨 군을 이룬다.

- 모든 체 는 곱셈을 무시하면 아벨 군을 이루며, 0이 아닌 원소들의 부분 집합 역시 아벨 군을 이룬다. 예를 들어, 모든 실수의 집합은 덧셈에 대하여 아벨 군을 이루며, 0이 아닌 실수의 집합은 곱셈에 대하여 아벨 군을 이룬다. 추가로, 모든 양의 실수의 집합 역시 곱셈에 대하여 아벨 군을 이룬다.

흔히 볼 수 있는 예로, 지수 함수

:

는 두 아벨 군 사이의 군 준동형이다. 여기서 는 덧셈군이며, 은 곱셈군으로 간주한다. 마찬가지로, 복소수체에 대한 지수 함수

:

역시 군 준동형이다.

- 집합 {1, 2, ..., ''n''} 위의 치환(전단사) 전체는, 사상의 합성을 이항 연산으로 하고, 단위원을 항등 사상, 역원을 역사상으로 하여 군이 된다. 이 군을 ''n''차 대칭군이라고 하며, ''S''''n''으로 표기한다.

- 정수, 유리수, 실수, 복소수는 모두 덧셈에 관하여 아벨 군을 이룬다.

- 또한 유리수, 실수, 복소수에서 0을 제외한 것은 곱셈에 관하여 아벨 군을 이룬다.

- 사원수에서 0을 제외한 것은 곱셈에 관하여 비가환군을 이룬다. 군을 이루는 초복소수계는 사원수까지이며, 결합 법칙을 만족하지 않는 팔원수는 군을 이루지 않는다.

- (실수 계수의) ''n''차 정칙 행렬 전체의 집합은 어떤 행렬도 역행렬을 가지므로 군이 된다. 이 군을 ''GL''''n''('''R''')로 표기하고, ''n''차 실일반선형군이라고 부른다. 또한 행렬식이 1이라는 조건을 부여한 것도 군을 이룬다. 이 군을 ''SL''''n''('''R''')으로 쓰고, ''n''차 실특수선형군이라고 부른다.

- ''n''차 직교 행렬 전체도 군을 이룬다. 이 군을 ''O''''n''으로 쓰고, 직교군이라고 부른다. 이것은, ''n''차원 유클리드 공간에서, 길이를 변화시키지 않는 변환 전체가 이루는 군이다. 직교 행렬의 행렬식은 ±1이다. 행렬식이 1인 직교 행렬 전체로 이루어진 군을 ''SO''''n''으로 쓰고, 특수직교군이라고 부른다.

- 복소수 계수의 행렬에 대해서도 유사한 군을 정의할 수 있다. 그 때, 직교 행렬의 유사물로서 유니타리 행렬을 생각한다. 직교군에 대응하는 것은 유니타리군 ''U''''n''이며, 특수직교군의 유사물은 특수 유니타리군 ''SU''''n''이 된다.

- 타원 곡선은 가환군의 구조를 가진다는 것이 알려져 있다.

- 갈릴레이 변환

- 공간군

- 결정점군

- 자기 공간군 (슈브니코프 군)

- 자기점군

- 회색군

7. 역사

군론은 19세기에 방정식 이론, 수론, 기하학의 세 분야에서 비롯되었다. 역사적으로 군론의 주요 동기 중 하나는 4차 이상의 다항식 방정식의 해를 찾는 것이었다. 19세기 프랑스 수학자 에바리스트 갈루아는 파올로 루피니와 조제프루이 라그랑주의 연구를 확장하여, 특정 다항식 방정식의 근(해)의 대칭군을 통해 방정식의 해결 가능성에 대한 기준을 제시했다. 갈루아의 이론은 처음에는 동시대 사람들에게 받아들여지지 않았지만, 사후에 출판되었다.[1][2] 오귀스탱 루이 코시는 일반적인 순열군을 연구했으며, 아서 케일리는 유한군에 대한 추상적인 정의를 처음으로 제시했다.[3]

기하학은 군이 체계적으로 사용된 두 번째 분야로, 특히 1872년 펠릭스 클라인의 에를랑겐 프로그램에서 대칭군이 중요하게 활용되었다.[4] 쌍곡 기하학 및 사영 기하학과 같은 새로운 기하학이 등장하면서, 클라인은 군론을 통해 이들을 보다 체계적으로 정리했다. 소푸스 리는 이러한 아이디어를 더욱 발전시켜 1884년에 리 군 연구를 시작했다.[5]

군론에 기여한 세 번째 분야는 수론이었다. 카를 프리드리히 가우스는 "산술 연구"(1798)에서 특정 아벨 군 구조를 암묵적으로 사용했고, 레오폴트 크로네커는 이를 더욱 명시적으로 사용했다.[6] 1847년, 에른스트 쿠머는 페르마의 마지막 정리를 증명하기 위해 소수로의 인수분해를 설명하는 군을 개발했다.[7]

카미유 조르당의 Traité des substitutions et des équations algébriques프랑스어 (1870)을 통해 다양한 군론의 개념들이 통합되기 시작했다.[8] 발터 폰 디크 (1882)는 생성원과 관계를 통해 군을 정의하고, "추상군"에 대한 공리적 정의를 처음으로 제시했다.[9] 20세기에는 페르디난트 게오르크 프로베니우스와 윌리엄 번사이드의 표현 이론 연구, 리하르트 브라우어의 모듈러 표현 이론, 이사 슈어의 논문을 통해 군론이 널리 인식되었다.[10] 헤르만 바일, 엘리 카르탕 등은 리 군 이론과 국소 콤팩트 군을 연구했으며, 클로드 슈발레, 아르망 보렐, 자크 티츠는 대수적 군 이론을 발전시켰다.

시카고 대학교의 1960–61년 군론의 해는 다니엘 고렌스타인, 존 G. 톰슨, 월터 페이트 등 군론 학자들을 모아 유한 단순군의 분류로 이어진 협력의 기초를 다졌다. 이 분류는 마이클 아쉬바처와 스미스에 의해 2004년에 완료되었다. 군론은 여전히 활발한 수학 분야로 남아 있으며, 다른 많은 분야에 영향을 미치고 있다.

8. 응용

군론은 수학뿐만 아니라 양자역학 등의 물리학 분야에도 널리 응용된다. 군은 정수나 실수의 덧셈, 도형의 회전 및 대칭과 같이 다양한 대상을 추상화하여 표현할 수 있다.

군은 여러 수학 분야에 응용된다. 예를 들어 앙리 푸앵카레는 기본군 개념을 도입하여 대수적 위상수학을 창시했다.[1] 위상 공간의 기본군은 루프의 동치류로 구성되며, 군 연산은 루프의 연결(하나의 루프를 따라간 후 다른 루프를 따라가는 것)이다.

최근에는 군론적 배경을 바탕으로 기하학적 구성을 유도하기도 한다. 기하학적 군론에서는 쌍곡군과 같이 기하학적 개념을 활용한다. 대수 기하학 및 정수론도 군을 적용하는 분야이다.

이론적인 응용 외에도 군은 실제로도 많이 활용된다. 암호학에서는 추상 군론과 계산 군론의 알고리즘 지식을 조합하여 사용하며, 특히 유한군이 중요하다. 군론은 물리학, 화학, 컴퓨터 과학 등 다양한 과학 분야에도 응용된다.

upright=.75에 작용한다.]]

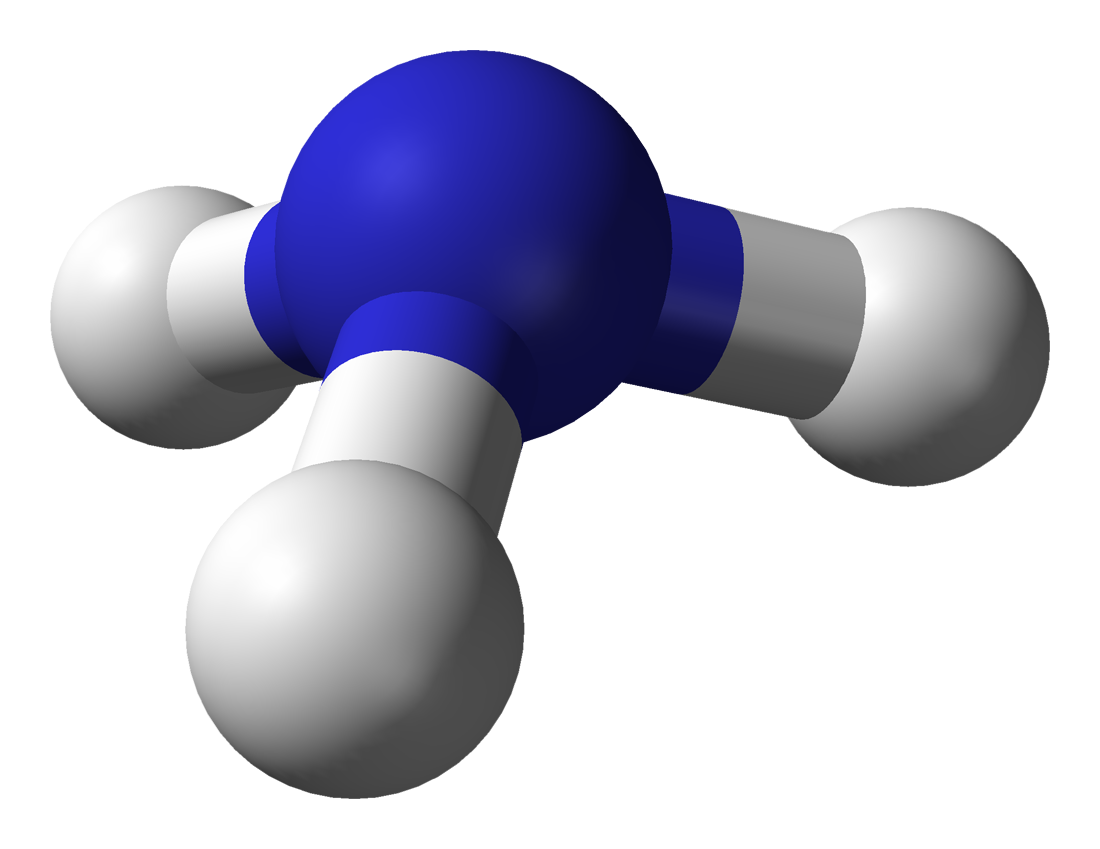

대칭군은 주어진 대상(주로 기하학적 대상)의 대칭으로 구성된 군이다. 예를 들어, 분자 대칭을 설명하는 점군이나 결정학에서 결정 대칭을 설명하는 공간군이 있다. 이러한 대칭은 시스템의 화학적, 물리적 특성을 이해하는 데 중요하며, 군론은 양자역학적 분석을 단순화하는 데 도움을 준다.[2] 예를 들어, 군론을 통해 특정 양자 수준 간의 광학적 전이가 불가능함을 보일 수 있다.

물질의 상전이 과정에서 나타나는 물리적 특성 변화를 예측하는 데에도 군론이 사용된다. 예를 들어, 강유전체 물질에서 상유전체-강유전체 상태 변화는 퀴리 온도에서 발생하며, 고대칭 상유전체 상태에서 저대칭 강유전체 상태로 변화하면서 부드러운 포논 모드가 나타난다.

자발적 대칭 깨짐은 기본 입자 물리학에서 골드스톤 보손과 관련되어 나타난다.

Mathieu 군과 같은 유한 대칭군은 코딩 이론에 사용되어 데이터 전송 시 전방 오류 정정 및 CD 플레이어 등에 활용된다. 미분 갈루아 이론에서는 특정 미분 방정식 해의 성질을 군론적 기준으로 파악한다.

right (왼쪽 그림)가 행렬(가운데 및 오른쪽 그림)에 의해 곱해집니다. 가운데 그림은 90° 시계 방향 회전을 나타내고, 가장 오른쪽 그림은 x 좌표를 2배로 늘립니다.]]

행렬군은 행렬과 행렬 곱셈으로 이루어진다. 일반 선형군 은 실수 성분을 가지는 모든 가역 n × n 행렬로 구성된다. 특수 직교군 SO(n)은 차원 회전을 나타내며, 회전 행렬은 컴퓨터 그래픽스에 사용된다.

표현론은 군을 다른 공간에 대한 군 작용을 통해 연구하는 분야이다. 군 표현의 대표적인 예시는 선형 표현으로, 군에서 일반 선형군으로의 준동형 사상이다.

갈루아 군은 다항식 방정식의 대칭성을 이용하여 해를 구하는 데 활용된다. 예를 들어, 이차 방정식 의 해는 다음과 같다.

:

삼차 방정식과 사차 방정식에도 유사한 공식이 있지만, 5차 이상의 방정식에는 일반적으로 존재하지 않는다. 갈루아 이론에서는 체 확대를 고려하여 체와 군 사이의 관계를 통해 방정식의 해를 구하는 방법을 연구한다.

리 군은 미분 가능 다양체의 구조를 갖는 군으로, 곱셈과 역함수 사상이 매끄러운 함수인 경우이다. 뇌터 정리는 연속적인 대칭과 보존량을 연결하며, 회전, 공간 및 시간에서의 평행 이동은 역학의 기본 대칭이다. 로렌츠 변환은 상대적으로 운동하는 두 관찰자의 시간과 속도를 연결하며, 민코프스키 공간의 회전 대칭으로 표현할 수 있다. 푸앵카레 군은 민코프스키 공간의 전체 대칭군으로, 특수 상대성 이론과 양자장론에서 중요한 역할을 한다. 국소 대칭은 게이지 이론을 통해 물리적 상호 작용을 설명하며, 표준 모형은 4가지 기본적인 힘 중 3가지를 설명하고 기본 입자를 분류한다.

문화 인류학에서는 앙드레 베유가 오스트레일리아 원주민 물룽긴족의 혼인 체계를 군론을 이용하여 해석한 사례가 있다.

참조

[1]

참고

[2]

참고

[3]

참고

[4]

참고

[5]

참고

[6]

간행물

Single axioms for groups and Abelian groups with various operations

[7]

서적

A First Course in Abstract Algebra with Applications

https://archive.org/[...]

[8]

서적

Categories for the working mathematician

Springer

1998

[9]

저널

Varieties of groups

1967

[10]

서적

Groups and lattices (Groups St Andrews 2001 in Oxford. Volume II)

http://www.math.hawa[...]

2015-04-24

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com