클라비코드

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

클라비코드는 14세기 초에 발명된 건반 악기이다. 라틴어 'clavis'(열쇠)와 'chorda'(현)에서 유래된 이름처럼, 건반을 누르면 탄젠트가 현을 때려 소리를 내는 구조를 가지고 있다. 16세기부터 18세기까지 널리 사용되었으며, 특히 표현력과 합리적인 가격으로 인해 개인의 음악 학습에 적합했다. 클라비넷 형태로 현대 음악에서도 활용되며, 스티비 원더, 비요크, 폴 매카트니 등 다양한 음악가들이 이 악기를 사용했다. 클라비코드는 프렛 유무에 따라 구분되며, 프렛된 클라비코드는 여러 건반이 하나의 현을 공유하여 튜닝이 쉽고 소리가 크지만, 프렛이 없는 악기는 튜닝의 유연성이 높고 모든 음악을 연주할 수 있다는 장점이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 건반악기 - 하프시코드

하프시코드는 건반 악기로, 플렉트럼으로 현을 튕겨 소리를 내는 방식으로 작동하며, 다양한 음높이의 현과 레지스터를 통해 음량과 음색을 조절할 수 있으며, 16세기부터 18세기까지 유럽에서 중요한 역할을 했으며, 피아노의 등장으로 쇠퇴했으나, 20세기에 부활하여 고음악에서 사용되고 있다. - 건반악기 - 파이프 오르간

파이프 오르간은 파이프의 진동으로 소리를 내는 건반 악기로, 수많은 파이프와 풍압 시스템, 건반으로 구성되어 다양한 음색을 내며, 교회 음악과 콘서트 음악에서 중요한 역할을 해왔고 건축물과 밀접한 관계를 가진다. - 현울림악기 - 기타

기타는 현을 튕겨 소리를 내는 현악기로, 어쿠스틱 기타와 일렉트릭 기타로 구분되며, 넥, 바디, 헤드로 구성되고 다양한 튜닝과 연주법, 액세서리를 통해 다양한 음악을 연주한다. - 현울림악기 - 콘트라베이스

콘트라베이스는 첼로보다 한 옥타브 낮은 음역을 가진 15세기 유럽 비올로네의 현대적 현악기로, 더블베이스나 업라이트 베이스 등으로도 불리며 클래식, 재즈 등 다양한 장르에서 활용되고 풍부한 음색과 연주 기법을 제공한다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다.

2. 어원

클라비코드라는 이름은 "열쇠"를 의미하는 라틴어 단어 ''clavis|클라비스lat''와 "현악기, 특히 현"을 의미하는 ''chorda|코르다lat''에서 유래했다. ''clavis''는 "못, 막대기 등"을 의미하는 더 흔한 단어 ''clavus|클라부스lat''와 연관되며, ''chorda''는 그리스어 χορδή|코르데ell에서 왔다.

다른 유럽 언어에서도 이와 유사한 이름을 사용한다. 예를 들어, 이탈리아어ita에서는 ''clavicordio|클라비코르디오ita'', ''clavicordo|클라비코르도ita''라고 하며, 프랑스어fra에서는 ''clavicorde|클라비코르드fra'', 독일어deu에서는 ''Klavichord|클라비코드deu'', 라틴어lat에서는 ''clavicordium|클라비코르디움lat'', 포르투갈어por에서는 ''clavicórdio|클라비코르디우por'', 스페인어spa에서는 ''clavicordio|클라비코르디오spa''라고 부른다.

많은 언어에는 "손"을 의미하는 라틴어 ''manus|마누스lat''에서 파생된 또 다른 이름도 있다. 이탈리아어ita의 ''manicordo|마니코르도ita'', 프랑스어fra의 ''manicorde|마니코르드fra'', ''manicordion|마니코르디옹fra'', 스페인어spa의 ''manicordio|마니코르디오spa'', ''manucordio|마누코르디오spa''가 그 예이다.

또한, 완전히 프렛된 클라비코드의 모노코드와 같은 특성을 나타내는 이름도 있다. 이탈리아어ita의 ''monacordo|모나코르도ita'' 또는 ''monocordo|모노코르도ita'', 스페인어spa의 ''monacordio|모나코르디오spa''가 이에 해당한다. 이탈리아어에서는 조용한 소리를 나타내는 ''sordino|소르디노ita''라는 이름도 사용되었는데, 소르디노는 일반적으로 약음(弱音)을 의미한다.[3]

3. 역사와 사용

클라비코드는 14세기 초에 발명되었다.[5][6] 1404년 독일 시 "Der Minne Regeln"에서는 멜로디 반주에 가장 적합한 악기로 'clavicimbalum'(주로 쳄발로에 사용되는 용어)과 'clavichordium'을 언급했다.

영국에서 클라비코드에 대한 가장 초기의 언급 중 하나는 1502년 8월 헨리 7세의 왕비 요크의 엘리자베스의 개인 지출 기록에 나타난다.[7]

클라비코드는 16세기부터 18세기까지 매우 인기가 있었지만, 이 기간 후반에는 주로 독일어권, 스칸디나비아, 이베리아 반도에서 번성했다. 1850년경에는 거의 사용되지 않게 되었다. 1730년대 이전에 제작된 악기 대부분은 작았지만(4옥타브, 길이 약 1.22m), 이후에는 6옥타브 범위를 가진 최대 약 2.13m 길이의 악기도 제작되었다.[1]

18세기에 클라비코드는 독특한 표현력, 작은 크기, 우아함, 그리고 비교적 저렴한 가격 덕분에 선호되었다. 다른 건반 악기에 비해 저렴했기 때문에 건반 악기를 배우려는 사람들에게 좋은 선택지가 되었다. 볼프강 아마데우스 모차르트와 같은 작곡가들은 여행 시 연습을 위해 클라비코드를 가지고 다니기도 했다. 모차르트 가족은 아우크스부르크 방문 중 독일의 유명 건반 악기 제작자 요한 안드레아스 슈타인에게서 클라비코드를 구입했는데, 아버지 레오폴트 모차르트는 친구에게 보낸 편지에서 이를 "여행 중에 연습하는 데 도움이 되는 예쁜 작은 키보드 악기"라고 묘사했다.

1890년대 후반, 아놀드 돌메치는 클라비코드 제작을 부활시켰고, 바이올렛 고든-우드하우스는 이 악기를 대중화하는 데 기여했다.

20세기에 전자 증폭 기술이 등장하기 전까지, 소리가 작은 클라비코드는 주로 작은 방에서 연주되었다. 당시 가정 음악회는 중요한 음악 감상 활동이었으며, 클라비코드는 가정에서 독주나 기악 반주에 이상적인 악기였다. 오르간 연주자들은 페달 클라비코드로 집에서 연습하기도 했다.

오늘날 클라비코드는 주로 르네상스, 바로크, 고전 음악 애호가들이 연주한다. 이 악기는 많은 관심을 받고 있으며 전 세계에서 생산된다. 현재 전 세계에 수많은 클라비코드 협회가 있으며, 지난 70년 동안 이 악기에 대한 약 400개의 음반이 제작되었다. 이 악기의 주요 현대 연주자로는 크리스토퍼 호그우드와 서스턴 다트 등이 있다.

3. 1. 현대 음악

클라비코드는 현대 음악, 특히 클라비넷 형태로 다른 음악 장르에서도 사용된다. 클라비넷은 자기 픽업을 통해 소리를 앰프로 보내는 전기 클라비코드의 일종으로, 악기 앰프나 이펙터 페달과 함께 사용되어 1970년대 펑크, 디스코, 록 음악에서 두드러지게 활용되었다.

비틀즈는 1966년 발표한 앨범 ''Revolver''의 수록곡 "For No One"에서 클라비코드를 사용했으며, 이는 폴 매카트니가 직접 연주했다. 스티비 원더는 "Superstition", "Higher Ground" 등 자신의 여러 히트곡에서 클라비넷을 연주하여 대중화에 기여했다. 릭 웨이크먼은 앨범 ''Journey to the Centre of the Earth''의 "The Battle" 트랙에서 클라비넷을 연주했다. 오스카 피터슨은 1976년 조 패스의 어쿠스틱 기타와 함께 클라비코드로 포기와 베스의 곡들을 연주했다. 키스 자렛은 1986년 클라비코드 즉흥 연주를 담은 앨범 ''Book of Ways''를 녹음했다. 일본에서는 이노우에 요스이가 "氷の世界"에서 클라비코드를 사용했다.

현대에 들어서도 클라비코드와 클라비넷은 다양한 음악가들에 의해 활용되고 있다. 가이 시그스워스는 비요크의 곡 "All Is Full of Love" 스튜디오 녹음에서 클라비코드를 연주했다. 비요크는 2007년 앨범 ''Volta''의 수록곡 "My Juvenile"에서 클라비코드를 직접 연주하며 광범위하게 사용했다. 토리 에이모스는 앨범 ''Boys for Pele''의 "Caught a Lite Sneeze"와 2007년 앨범 ''American Doll Posse''의 "Smokey Joe"에서 클라비코드를 사용했으며, 2004년 녹음된 "Not David Bowie"(2006년 박스 세트 ''A Piano: The Collection'' 수록)에서는 클라비넷을 연주했다.

4. 구조와 작동 원리

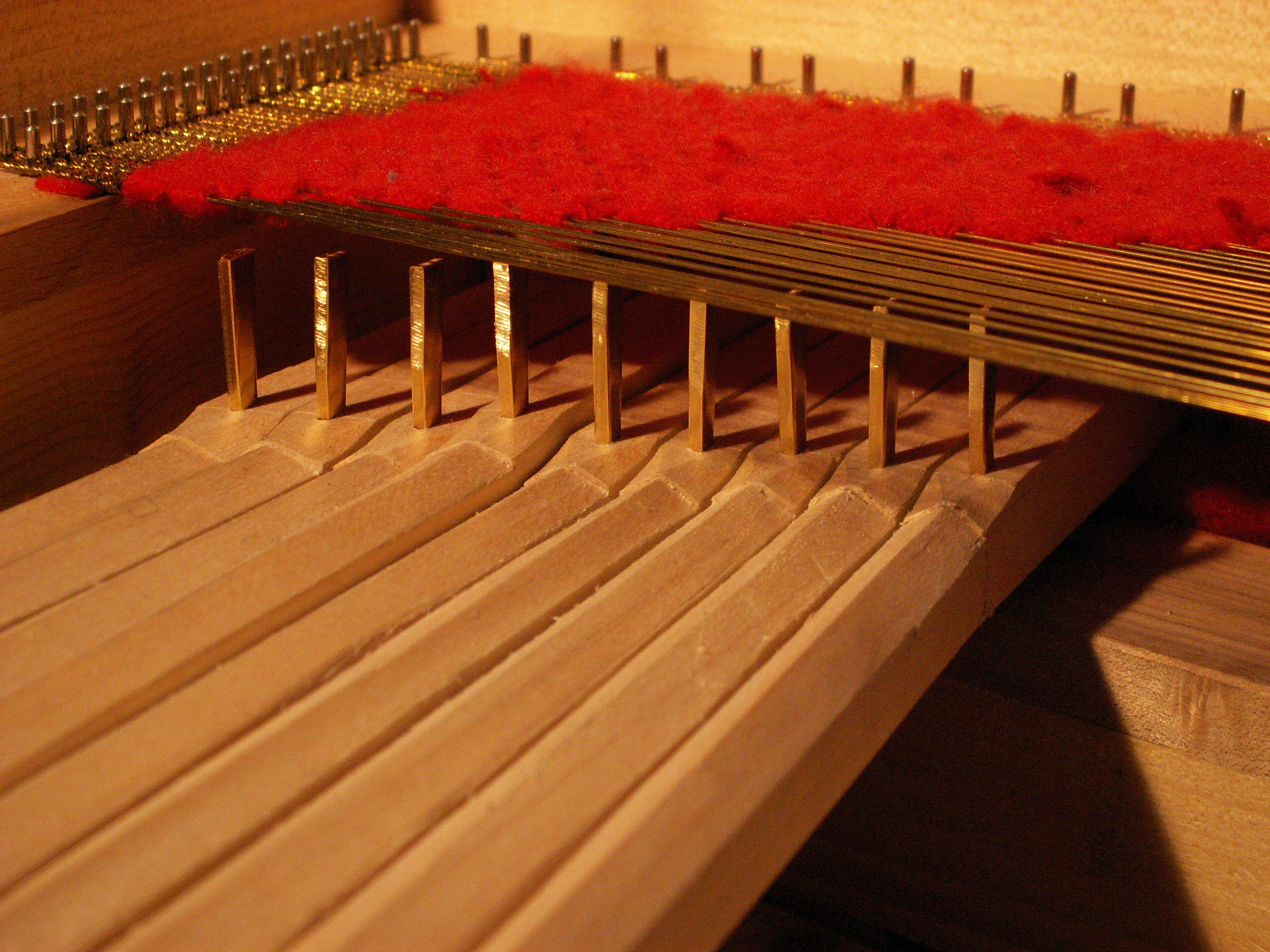

클라비코드의 현은 일반적으로 황동이나 황동과 철의 조합으로 만들어지며, 보통 류트나 만돌린처럼 쌍(복현)으로 배열된다. 현은 악기 왼쪽에 있는 히치핀 레일(hitchpin rail)에서 시작하여 오른쪽의 튜닝 페그까지 이어지며, 오른쪽 끝에서는 곡선 모양의 나무 브리지(bridge)를 지나간다. 현의 튜닝 페그 쪽은 사운드보드 위의 브리지에 닿아 있고, 히치핀 쪽은 소음을 막기 위한 펠트(felt) 조각으로 눌려 있다.

건반은 지렛대 역할을 하며, 한쪽 끝에는 탄젠트(tangent)라고 불리는 쐐기 모양의 작은 금속 조각(보통 황동)이 수직으로 붙어 있다. 건반을 누르면 이 탄젠트가 아래에서 위로 현을 때려 소리를 낸다. 이는 마치 기타의 '해머링' 기술과 유사하다. 피아노 액션과 달리, 탄젠트는 현에서 바로 떨어지지 않고 건반을 누르고 있는 동안 계속 현에 붙어 있는다. 이 접촉 지점이 현의 진동 길이를 결정하는 기준점(너트 역할)이 되며 소리의 시작점이 된다. 탄젠트에 의해 나뉜 현의 히치핀 쪽(왼쪽) 부분은 펠트에 의해 진동이 멈추고, 탄젠트에서 브리지까지의 현(오른쪽) 부분만 진동하여 소리를 낸다.

건반을 얼마나 세게 누르느냐에 따라 음량이 달라지며, 건반을 누른 상태에서 압력을 조절하여 탄젠트가 현에 가하는 힘을 바꾸면 피치에도 미묘한 변화를 줄 수 있다. 이를 이용해 비브라토와 유사한 효과를 내는 것을 'Bebung'이라고 한다. 건반에서 손을 떼면 탄젠트가 현에서 떨어지고, 동시에 현 전체가 댐핑 펠트에 의해 눌려 진동이 멈춘다.

클라비코드의 액션은 건반 악기 중에서 독특한데, 액션의 한 부분(탄젠트)이 소리 진동을 시작시키는 동시에 진동하는 현의 길이를 결정하여 음높이까지 정하기 때문이다. 연주자의 손과 소리 생성 사이의 이러한 직접적인 연결 때문에 클라비코드는 매우 섬세한 표현이 가능한 악기로 여겨진다. 음량이 매우 작다는 단점에도 불구하고, 연주자는 타건의 세기, 음의 지속 시간, 음량을 조절할 수 있으며, Bebung과 같은 독특한 효과를 통해 풍부한 표현력을 보여줄 수 있다.

탄젠트가 현의 어느 지점에 닿느냐에 따라 진동 길이가 결정되므로, 여러 건반의 탄젠트가 서로 다른 위치에서 하나의 현을 공유하도록 설계할 수 있다. 이렇게 하면 필요한 현의 수를 줄일 수 있지만, 같은 현을 공유하는 음들은 동시에 소리 낼 수 없다는 제약이 따른다. 보통 다와 다♯처럼 동시에 잘 사용되지 않는 음들이 하나의 현에 할당된다. 이런 방식의 악기를 프렛 클라비코드(fretted clavichord)라고 부른다. 18세기에는 각 건반마다 독립된 현을 가진 언프렛 클라비코드(unfretted clavichord)도 제작되었다.

5. 프레팅 (Fretting)

클라비코드의 현은 건반에 연결된 탄젠트(tangent)라는 쐐기 모양의 금속 부품과 브리지(bridge) 사이에서만 진동한다. 탄젠트가 현의 어느 지점을 누르느냐에 따라 음높이가 결정되므로, 여러 건반에 연결된 탄젠트가 각기 다른 위치에서 동일한 현을 누르도록 설계할 수 있다. 이렇게 여러 건반이 하나의 현 또는 현 쌍을 공유하는 방식을 프레팅(fretting)이라고 한다.

초기 클라비코드는 대부분 프렛 방식을 사용했으며, 각 현에서 여러 개의 음(보통 2~3개)을 내는 것이 일반적이었다. 심지어 현이 하나뿐인 모노코드 형태의 클라비코드도 존재했다. 프레팅 시스템에서는 하나의 현으로 동시에 여러 음을 낼 수 없기 때문에, 프레팅 패턴은 일반적으로 음악에서 동시에 연주되는 경우가 드문 음들(예: '도'와 '도♯')이 같은 현을 공유하도록 설계되었다.

프렛된 클라비코드(fretted clavichord)는 다음과 같은 장단점을 가진다.

- 장점:

- 조율해야 하는 현의 수가 적어 비교적 조율이 쉽다.

- 프렛이 없는 악기보다 소리가 더 크고(여전히 실내악에 적합한 작은 음량이지만), 더 맑고 직접적인 소리를 낸다.

- 단점:

- 탄젠트의 위치를 물리적으로 조정하지 않고는 음률을 바꾸기 어렵다.

- 같은 현을 공유하는 음들을 빠르게 연주할 때 소리가 불쾌하게 뭉개지는 것을 피하려면 터치를 세심하게 조절해야 하며, 이는 자연스러운 레가토 연주를 방해할 수 있다.

17세기 말부터는 각 건반마다 독립적인 현 쌍을 할당한 클라비코드도 제작되기 시작했다. 이러한 악기를 프렛이 없는 클라비코드(unfretted clavichord)라고 부른다. 프렛 없는 클라비코드에 대한 최초의 언급은 1693년 요한 슈페트에 의해 이루어졌으며, 현존하는 가장 오래된 프렛 없는 클라비코드는 1716년에 요한 미하엘 하이니츠가 제작한 것이다.

프렛 없는 클라비코드는 다음과 같은 특징을 가진다.

- 장점:

- 조율의 유연성이 높아 다양한 음률로 쉽게 변경할 수 있다.

- 프레팅으로 인한 제약 없이 악보에 적힌 모든 음을 정확하게 연주할 수 있다.

- 단점:

- 프렛된 악기보다 음량이 더 작다. (악기 자체의 크기는 더 큰 경우가 많지만)

- 조율해야 하는 현의 수가 훨씬 많다.

- 음색: 현의 수가 많아 브리지에 가해지는 장력이 커지기 때문에, 일반적으로 프렛된 악기보다 더 부드럽고 덜 날카로운 음색을 내는 경향이 있다. 다만 19세기 초 스웨덴에서 제작된 대형 클라비코드들은 역사적인 클라비코드 중 가장 큰 소리를 내기도 했다.

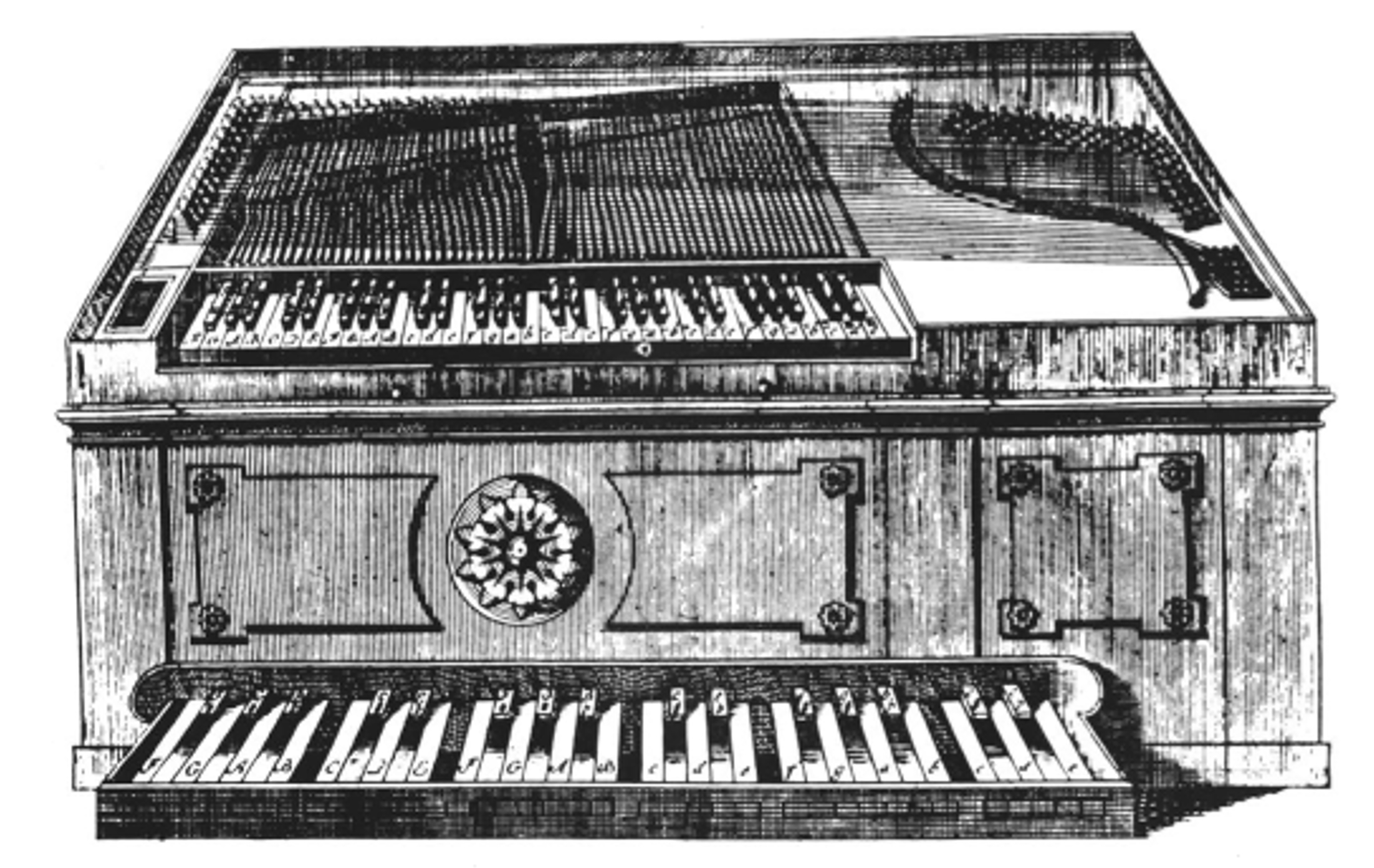

6. 페달 클라비코드

클라비코드는 일반적으로 단일 건반 악기였지만, 여러 건반을 쌓거나 하단 음을 위한 페달 건반을 추가하여 페달 클라비코드를 만들기도 했다. 페달 클라비코드는 주로 오르간 레퍼토리를 연습하는 데 사용되었다.

대부분의 페달 클라비코드는 페달보드의 건반을 수동 클라비코드의 하단 음에 끈으로 연결하는 방식으로 제작되었다. 이를 통해 연주자는 발로 수동 악기의 하단 음을 조작할 수 있었다. 파이프 오르간은 연주를 위해 여러 명의 인력이 필요했고(인력 송풍기), 당시 교회는 난방이 잘 되지 않는 경우가 많아 오르간 연습에 어려움이 있었다. 이러한 이유로 오르가니스트들은 연습용 악기로 페달 하프시코드나 페달 클라비코드를 즐겨 사용했다. (페달 피아노 역시 비슷한 용도로 활용되었다.)[9]

오르간을 위해 작곡된 일부 작품이 실제로는 페달 클라비코드를 염두에 두고 쓰였을 것이라는 추측도 있다. 예를 들어, 바흐의 작품으로 알려졌으나 현재는 위작으로 여겨지는 "8개의 작은 전주곡과 푸가"는 악보 구성상 오르간보다는 페달 클라비코드에 더 적합하다는 주장이 제기되었다. 또한 바흐의 6개의 오르간을 위한 트리오 소나타 (BWV 525–530)는 건반 부분의 음역이 특정 범위(테너 C 아래로 거의 내려가지 않음)에 머물러 있어, 당시 관습대로 왼손 파트를 한 옥타브 낮추어 단일 수동 페달 클라비코드에서 연주되었을 가능성이 있다.

7. 레퍼토리

클라비코드 시대(1400년경-1800년경)에 쓰인 쳄발로와 오르간을 위한 많은 음악 레퍼토리는 클라비코드로 연주할 수 있다.[1] 그러나 증폭되지 않은 상태에서의 음량이 충분하지 않아 실내악에는 참여하기 어렵다. 다만, 부드러운 바로크 플루트, 리코더 또는 단독 가수의 반주를 제공하는 경우는 예외일 수 있다.

J. S. 바흐의 아들 카를 필리프 에마누엘 바흐는 클라비코드의 열렬한 옹호자였으며, 당시 독일 음악계에서는 클라비코드를 연주, 교육, 작곡 및 연습을 위한 핵심 건반 악기로 여겼다. 클라비코드의 프렛팅(fretting) 방식은 일부 레퍼토리 연주에 새로운 문제를 야기하기도 하지만, 학문적 연구에 따르면 이러한 문제가 바흐의 평균율 클라비어곡집에서 해결 불가능한 것은 아니다.

'엠핀트자머 슈틸'(Empfindsamer Stil|엠핀트자머 슈틸deu, 감성 양식)의 주요 대표자 중 한 명인 C. P. E. 바흐는 작품에서 감정적 깊이와 표현성을 강조했는데, 클라비코드는 이러한 특성을 전달하는 데 매우 효과적인 악기였다. 독특한 음색, 터치에 대한 민감성, 그리고 미묘한 뉘앙스를 표현하는 능력 덕분에 클라비코드는 C. P. E. 바흐가 가장 선호하는 악기가 되었다.[1] 그는 자신의 저서 『올바른 클라비어 연주법에 관한 소고』(Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielendeu)에서 클라비코드를 다음과 같이 평가했다.

결함 때문에 거의 알려지지 않거나 아직 모든 곳에 도입되지 않은 많은 건반 악기 중에서 쳄발로와 클라비코드가 가장 널리 알려져 있다. 전자는 주로 더 큰 규모의 음악에 사용되고, 후자는 단독으로 사용된다. 더 최근의 피아노포르테는 내구성이 있고 잘 만들어지면 많은 장점이 있지만, 터치를 신중하게 다루어야 하며, 이는 어려움이 없는 작업은 아니다. 그것들은 혼자서나 작은 앙상블에서 잘 울린다. 그러나 나는 좋은 클라비코드가 약한 음색을 제외하고는 피아노포르테의 매력을 동등하게 공유하며, 또한 각 건반을 누른 후 추가적인 압력을 가하여 생성하는 비브라토(Bebung|베붕deu)와 포르타토(Tragen der Töne|트라겐 데어 퇴네deu)를 특징으로 한다고 생각한다. 건반 연주자가 가장 정확하게 평가받을 수 있는 곳이 바로 클라비코드이다.

모차르트의 부인 콘스탄체 모차르트가 남편의 클라비코드 안에서 발견한 메모에 따르면, 모차르트는 이 악기를 사용하여 마술피리, 티토 황제의 자비, 레퀴엠, 그리고 메이슨 칸타타 등을 작곡했다고 한다.[1] 하이든 역시 그의 걸작 중 하나인 오라토리오 천지창조의 대부분을 클라비코드에서 작곡했으며, 목소리 반주에도 클라비코드를 사용했다.[1]

현대에 들어서도 클라비코드는 르네상스, 바로크, 고전주의 음악 애호가들에게 연주되고 있다. 크리스토퍼 호그우드와 서스턴 다트 등이 주요 현대 연주자로 꼽힌다.[1] 특히 크리스토퍼 호그우드의 클라비코드 녹음(''The Secret Bach'', ''The Secret Handel'', ''The Secret Mozart'')은 이 악기의 새로운 가능성을 보여주었다. 호그우드는 음반 해설을 통해 바흐, 헨델, 모차르트 같은 작곡가들이 일반적으로 자신의 집에서 클라비코드를 연주했을 것이라고 설명했다. 영국 작곡가 허버트 호웰스(1892–1983)는 ''램버트의 클라비코드''와 ''호웰스의 클라비코드''라는 두 개의 중요한 클라비코드 곡집을 남겼으며, 스티븐 도지슨(1924–2013) 역시 두 개의 클라비코드 모음곡을 작곡했다.[1]

참조

[1]

웹사이트

Clavichord history

https://www.ukpianos[...]

UK Pianos

2017-12

[2]

웹사이트

Clavichord Technique and Performance Practice: An annotated bibliography

http://www.robertkel[...]

1998-12

[3]

서적

Clavichord

[4]

웹사이트

Catalogue entry

http://mediatheque.c[...]

Cité de la Musique, Paris

[5]

서적

1998

[6]

서적

1951

[7]

서적

History of the Pianoforte

London

1879

[8]

서적

1998

[9]

서적

1950

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com