웨일

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

고래는 로라시아상목에 속하는 포유류로, 수염고래아목과 이빨고래아목으로 분류된다. 수염고래류는 수염판을 이용하여 플랑크톤을 걸러 먹으며, 이빨고래류는 이빨과 멜론을 사용하여 초음파로 먹이를 찾는다. 고래는 육상 포유류에서 진화하여 약 4,800만 년 전에 바다로 진출했으며, 현재는 수염고래와 이빨고래를 포함하여 10과 70여 종이 존재한다. 고래는 지구상에서 가장 큰 동물인 흰긴수염고래를 포함하며, 지능이 높고 사회적인 행동을 보인다. 인간은 고래를 포획하고, 고래 관광을 통해 이용하며, 고래가 해양 생태계에 미치는 영향에 대해 연구하고 있다. 그러나 혼획, 해양 오염, 소나 사용 등으로 고래는 위협받고 있으며, 이에 대한 보존 노력이 이루어지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고래 - 등지느러미

등지느러미는 수생 척추동물의 등 중앙선에 위치하여 몸의 좌우 기울임을 방지하고 방향 전환을 돕는 짝을 이루지 않는 지느러미이며, 일부 어종은 추진력, 먹이 유인 등 다양한 용도로 사용하고 종을 식별하는 데 활용되기도 한다. - 고래 - 고래의 노래

고래의 노래는 고래가 내는 다양한 소리를 의미하며, 이빨고래류는 반향정위와 의사소통을 위해 고주파 소리를, 수염고래류는 성적 선택과 관련된 저주파 소리를 내며, 해양 소음 공해의 영향을 받는다. - 측계통군 - 맹금류

맹금류는 날카로운 발톱과 부리를 가진 사나운 새를 통칭하며, 생태계 최상위 포식자로서 뛰어난 시력과 비행 능력을 갖추고 있으며, 수리, 매, 독수리, 올빼미 등이 대표적이고, 서식지 파괴 등의 위협에 직면해 있다. - 측계통군 - 돌고래

돌고래는 이빨고래류에 속하는 해양 포유류의 총칭으로, 다양한 종이 존재하며 높은 지능과 사회성을 가지지만, 서식지 파괴, 환경 오염 등으로 멸종 위기에 처해 있다.

| 웨일 |

|---|

2. 분류 및 진화

고래의 조상은 신생대 시신세 초기, 남아시아에서 육상 생활을 하던 육식성 포유류 파키케투스의 일종으로 여겨진다. 과거에는 메소니쿠스와의 관계가 주목받았지만, 최근에는 하마와 공통 조상을 가진다는 견해가 지배적이다.[3]

인도 아대륙이 아시아 대륙에 충돌하면서, 두 대륙 사이에는 얕은 바다가 형성되었고, 이는 훗날 히말라야 산맥으로 융기한다. 고래류가 육지에서 바다로 진출한 것은 이러한 환경 변화에 적응한 결과로 여겨진다.[3]

2. 1. 상위 분류

고래는 포유류 중 로라시아상목에 포함된다. 이전에는 "고래목"으로 린네식 계층 분류 체계에서 목의 계급에 위치했다.최근 분자 계통 분석에 따르면, 고래는 우제목에 속하며, 특히 하마와 자매군을 이룬다는 것이 밝혀졌다.[7][8] 이들을 묶은 클레이드는 고래하마형류로 명명되었다.[9]

고래를 제외한 구 우제목은 측계통이 되므로 분기 분류학에서의 분류군으로 인정받을 수 없다. 이를 해결하기 위해 고래목과 구 우제목을 합친 '''고래우제목'''을 신설하자는 의견과,[8] 우제목을 고래를 포함하는 단일 계통이 되도록 확장해야 한다는 의견이 있다.[10] 고래의 상위에 이 중 어느 쪽을 위치시키든, 고래목은 목의 계급으로 취급할 수 없기 때문에, 고래를 아목으로 하는 경우가 있다.[11]

2. 2. 하위 분류

웨일의 하위 분류는 크게 수염고래아목과 이빨고래아목으로 나뉜다.수염고래아목수염고래는 이빨 대신 위턱에 케라틴으로 만들어진 수염판을 가지고 있어, 이것으로 물에서 플랑크톤을 걸러 먹는다. 수염고래는 다음과 같이 4개의 과로 구성된다.

- 긴수염고래과: 혹등고래 등이 속하며, 목 주름을 이용해 많은 양의 물을 삼켜 먹이를 포획한다.

- 귀신고래과: 현재는 귀신고래 한 종만이 속한다. 주로 바닥에 사는 갑각류와 저서 무척추동물을 먹는다.

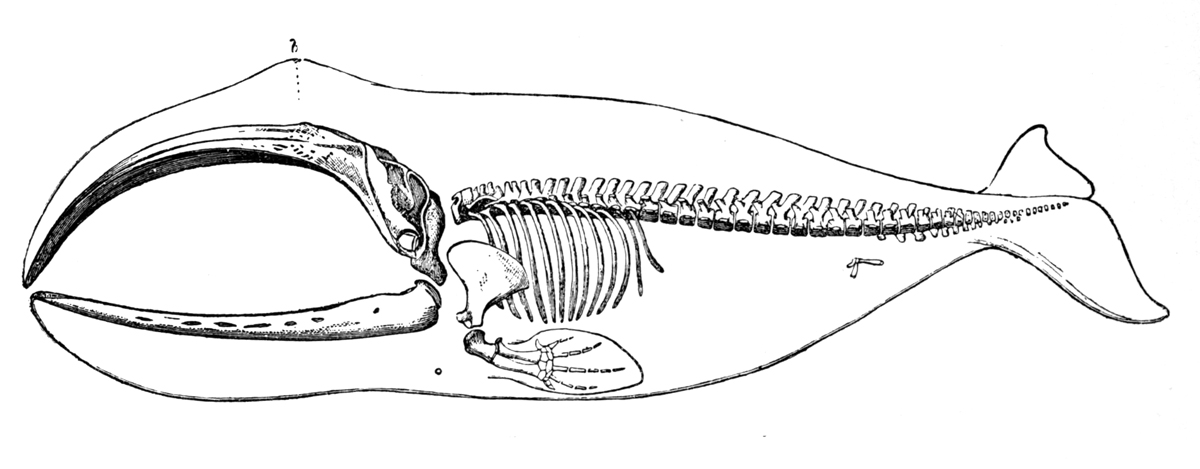

- 수염고래과: 참고래 등이 속하며, 매우 큰 머리를 가지고 있어 몸 질량의 40%를 차지한다. 큰 머리를 이용해 많은 양의 물을 빨아들여 먹이를 효과적으로 걸러낸다.

- 꼬마긴수염고래과

이빨고래아목이빨고래는 일생 동안 이빨을 가지고 있으며, 외비공(콧구멍)은 1개이지만 안쪽에서 2갈래로 나뉜다. 이빨고래류는 현생 종류는 10과, 30여 속, 70여 종에 이른다.

향유고래, 부리고래, 참고래속 등을 제외한 대부분의 이빨고래류는 소형이며, 흔히 돌고래류라고 불린다.

2. 3. 진화

고래의 조상은 신생대 시신세 초기, 남아시아에서 육상 생활을 하던 육식성 포유류 파키케투스의 일종으로 여겨진다. 과거에는 메소니쿠스와의 유연 관계가 생각되었지만, 최근에는 현재의 하마와 공통 조상을 가진다고 여겨진다.[3]인도 아대륙이 아시아 대륙에 충돌하면서, 양자 사이에는 후에 히말라야 산맥으로 융기하는 얕은 바다가 펼쳐져 있었고, 고래류의 육지에서 해중으로의 진출은 그 환경에 적응한 것으로 여겨진다.[3]

고래는 주로 육상 포유류 분지군인 로라시아상목에 속한다. 고래는 분지군이나 목을 형성하지 않는다; 하위 목인 고래목은 비공식적인 의미에서 고래로 간주되지 않는 돌고래와 상괭이를 포함한다.

고래는 크게 수염고래와 이빨고래의 두 소목으로 나뉜다. 수염고래는 케라틴으로 만들어진 상악의 체와 같은 구조인 수염을 사용하여 물에서 플랑크톤 등을 걸러낸다. 반면 이빨고래는 날카로운 이빨을 가지고 있어 사냥에 사용한다.

고래와 우제목은 현재 고래우제목으로 분류되며, 종종 우제목으로 언급되며, 고래와 하마를 모두 포함한다. 하마와 피그미하마는 고래의 가장 가까운 육상 생존 친척이다.

이빨고래류는 이빨이 있고, 콧구멍이 하나라는 특징을 가지고 있다. 이들은 물속에서 길을 찾기 위해 잘 발달된 음파탐지 능력을 사용한다. 이빨고래는 초음파 클릭을 멜론을 사용하여 보낸다. 음파는 물을 통해 이동하며, 물속의 물체에 부딪히면 고래에게 다시 반사된다. 이러한 진동은 턱의 지방 조직을 통해 전달되어 귀뼈로 다시 전달된 다음 뇌로 전달되어 진동이 해석된다. 모든 이빨고래는 기회주의적인 식성을 가지고 있는데, 이는 씹을 수 없기 때문에 목에 들어갈 수 있는 모든 것을 먹는다는 의미이다. 이 동물들은 물 속에서 추진력을 얻기 위해 잘 발달된 지느러미와 꼬리 지느러미에 의존하며, 앞 지느러미와 꼬리 지느러미를 위아래로 움직여 헤엄친다. 고래의 갈비뼈는 근위단에서 흉추와 느슨하게 연결되지만, 단단한 흉곽을 형성하지 않는다. 이러한 적응은 물의 압력에 저항하는 것과 반대로 깊은 잠수 동안 가슴을 압축할 수 있게 해준다. 돌고래와 쇠돌고래를 제외하고, 이빨고래류는 흰고래와 일각고래 (일각돌고래과), 향유고래 (향유고래과), 꼬마향유고래 (꼬마향고래과), 부리고래 (부리고래과)의 네 과로 구성된다.

이빨고래류의 과 간 차이점에는 크기, 먹이 섭취 적응, 분포 등이 있다. 일각돌고래과는 흰고래와 일각고래의 두 종으로 구성되어 있으며, 모두 차가운 북극에 서식하며 많은 양의 블러버를 가지고 있다. 흰색인 흰고래는 표면 근처와 유빙 주변에서 큰 무리를 지어 사냥하며, 그들의 색깔은 위장 역할을 한다. 검은색인 일각고래는 무광대에서 큰 무리를 지어 사냥하지만, 배는 여전히 흰색으로 남아 위에서나 아래에서 직접 볼 때 위장을 유지한다. 이들은 유빙과의 충돌을 방지하기 위해 등지느러미가 없다.

향유고래과와 꼬마향고래과는 향유고래로 구성되어 있다. 향유고래는 가장 크고 작은 이빨고래류로 구성되어 있으며, 삶의 상당 부분을 오징어 사냥에 할애한다. ''P. macrocephalus''는 대부분의 생애를 심해에서 오징어를 찾으며 보낸다. 이 동물들은 빛이 전혀 필요하지 않으며, 실제로 눈먼 향유고래가 완벽한 건강 상태로 잡히기도 했다. 꼬마향유고래의 행동은 아직 알려진 바가 많지 않지만, 작은 폐 때문에 광합성대에서 사냥하는 것으로 여겨진다.

부리고래과는 22종의 부리고래로 구성되어 있다. 이들은 크기, 색상, 분포가 다양하지만, 모두 유사한 사냥 방식을 공유한다. 그들은 수염고래의 목 주름과 유사하게 머리 아래쪽에 있는 한 쌍의 홈으로 돕는 흡입 기술을 사용하여 먹이를 섭취한다.

이빨고래류는 또한 쇠돌고래 (Phocoenidae)와 해양 돌고래 (참돌고래과), 인도강돌고래 (Platanistidae), 멸종되었을 가능성이 있는 양쯔강돌고래 (Lipotidae), 남아메리카강돌고래 (Iniidae), 라플라타돌고래 (Pontoporiidae)를 포함하는 4~5개의 살아있는 돌고래과를 포함한다.

3. 어원

"고래"라는 단어는 고대 영어의 ''hwæl''에서 유래되었으며, 이는 다시 게르만 조어 ''*hwalaz''에서, 그리고 인도유럽 조어 ''*(s)kwal-o-'', "큰 바다 물고기"를 의미한다.[2][3] 게르만 조어 ''*hwalaz''는 고대 작센어 ''hwal'', 고대 노르드어 ''hvalr'', ''hvalfiskr'', 스웨덴어 ''val'', 중세 네덜란드어 ''wal'', ''walvisc'', 네덜란드어 ''walvis'', 고대 고지 독일어 ''wal'', 독일어 ''Wal''의 기원이기도 하다.[2]

만엽집에서는 현재의 고래를 가리키는 말은 "이사나(鯨魚, 鯨名, 勇魚, 不知魚, 伊佐魚)" 또는 "이사"이며, 포경은 "이사나토리", "이사나토루"이다.[15] "'''경예'''(鯨鯢)"라는 호칭도 일반적이었다.

카이바라 에키켄의 저서 『일본석명』 (1700년)과 아라이 하쿠세키의 저서 『도아』 (1719년)에서는 "쿠"는 고어로 흑을 나타내고 "시라"는 백을 나타내 "흑백"으로 "쿠시라"였다고 설명한다. 그 후 "시"는 "치"로 바뀌어 "쿠치라"가 되고 "치"가 "지"로 변하여 "쿠지라"가 되었다. 『일본 고어 대사전』에서는 "쿠"는 고대 한국어로 "대"를 의미하며, "시시"를 "짐승", "라"를 접미사로 본다. 『대언해』에서는 "쿠치비로(입 넓이)"가 변화한 것이라고 하고, 『일본 포경 어휘고』에서는 "쿠진라(구심라)"가 변화한 것이라고 한다.

4. 분포

고래는 일정한 서식지가 없지만, 원래는 비교적 따뜻한 바다에 사는 것으로 여겨진다. 수온의 고저에 대한 적응 범위가 넓어져, 먹이 등의 관계 때문에 한랭한 극해까지 접근하게 된 것으로 보인다. 예를 들어 흰긴수염고래, 긴수염고래, 참고래 등의 수염고래류는 전 세계 해양에 분포하지만, 먹이를 찾아 회유하기 때문에 남북 양극 부근에 모이는 것은 유명하다. 그러나 남북 양반구에서는 계절이 반대이기 때문에 고래가 적도를 넘어 회유하는 경우는 거의 없다. 단, 혹등고래에서는 관측 사례가 있다.[12]

5. 생물학적 특징

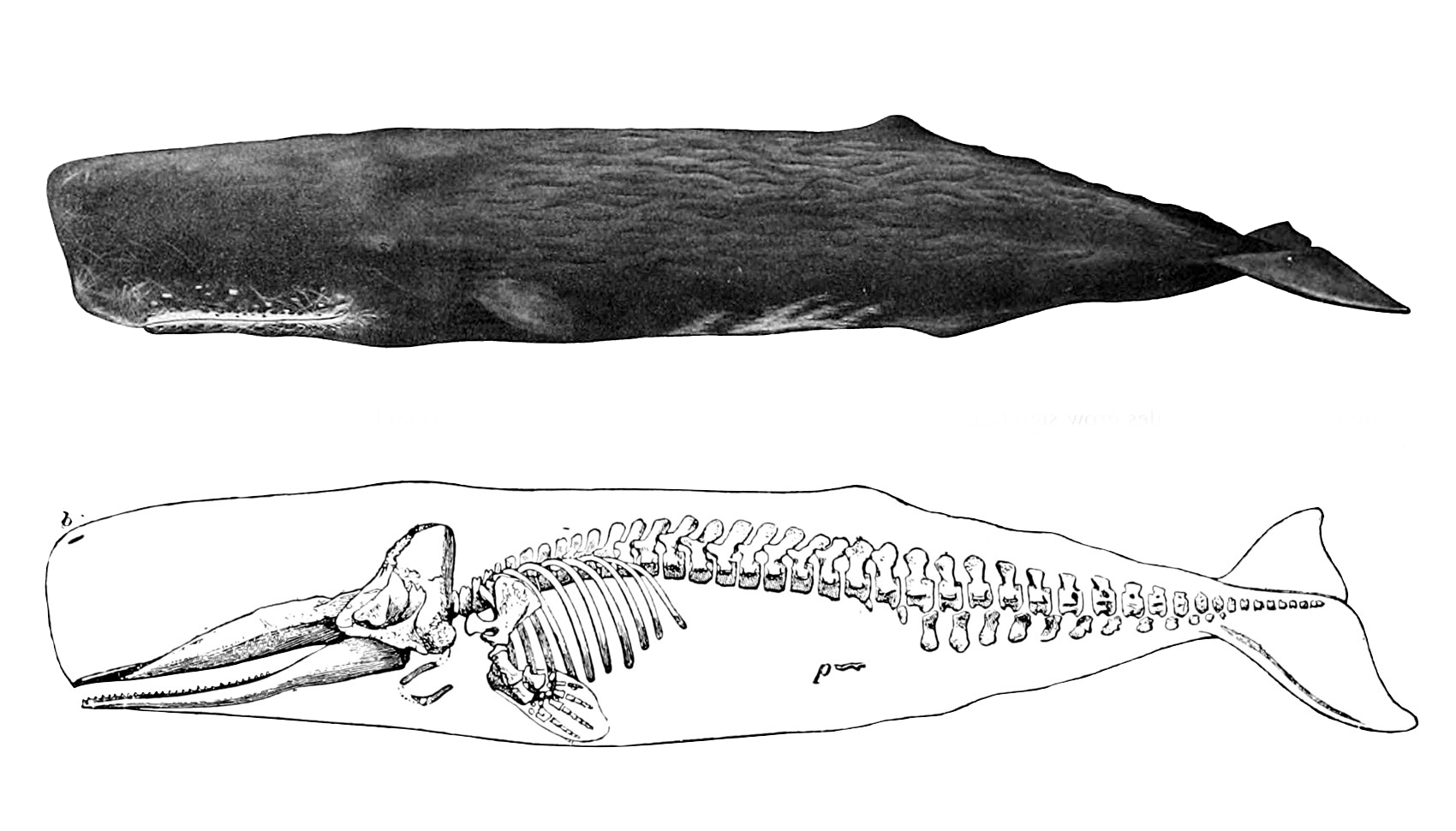

고래는 유연하지 않은 목, 지느러미로 변형된 사지, 외부 귓바퀴가 없고, 큰 꼬리지느러미, 납작한 머리를 가진 어뢰 모양의 몸을 가지고 있다. 단, 일각돌고래류와 부리고래류는 예외이다. 고래의 두개골은 작은 눈 구멍, 긴 주둥이(일각돌고래류와 부리고래류는 예외) 및 머리 측면에 위치한 눈을 가지고 있다.

고래의 크기는 2.6m에 135kg의 작은 꼬마향유고래에서 34m에 190MT의 흰수염고래까지 다양하며, 흰수염고래는 지구상에서 가장 큰 동물이다. 여러 종은 암컷이 수컷보다 큰 성적 이형성을 보이지만, 향유고래는 수컷이 암컷보다 더 크다.

향유고래와 같은 이빨고래는 백악질 세포 위에 덮인 상아질 세포를 가진 치아를 가지고 있다. 수염고래는 이빨 대신 수염판으로 만들어진 큰 케라틴을 가지고 있다. 수염고래는 두 개의 분기공을 가지고 있는 반면, 이빨고래는 하나만 가지고 있다.[1]

호흡은 분기공에서 묵은 공기를 내보내 위로 향하는 김이 나는 분출구를 형성한 다음 신선한 공기를 폐로 들이마시는 과정을 포함한다. 혹등고래의 폐는 약 5L의 공기를 담을 수 있다. 종에 따라 분출구 모양이 다르므로 식별이 용이하다.[2]

모든 고래는 두꺼운 블러버 층을 가지고 있다. 극지방 근처에 사는 종의 경우 블러버가 약 27.94cm만큼 두꺼울 수 있다. 블러버는 부력, 포식자로부터의 보호, 단식에 필요한 에너지 제공, 단열 등의 역할을 하며, 고래 몸무게의 50%를 차지할 수 있다. 새끼는 얇은 블러버 층만 가지고 태어나지만, 일부 종은 두꺼운 솜털로 이를 보완한다.[3]

고래는 육상 육식동물의 위 구조와 유사한 2~3개의 방으로 이루어진 위를 가지고 있다. 수염고래는 식도의 연장선인 전위를 포함하며, 여기에는 음식을 분쇄하는 돌이 들어 있다. 또한 위샘과 유문위 방을 가지고 있다.[4]

5. 1. 형태

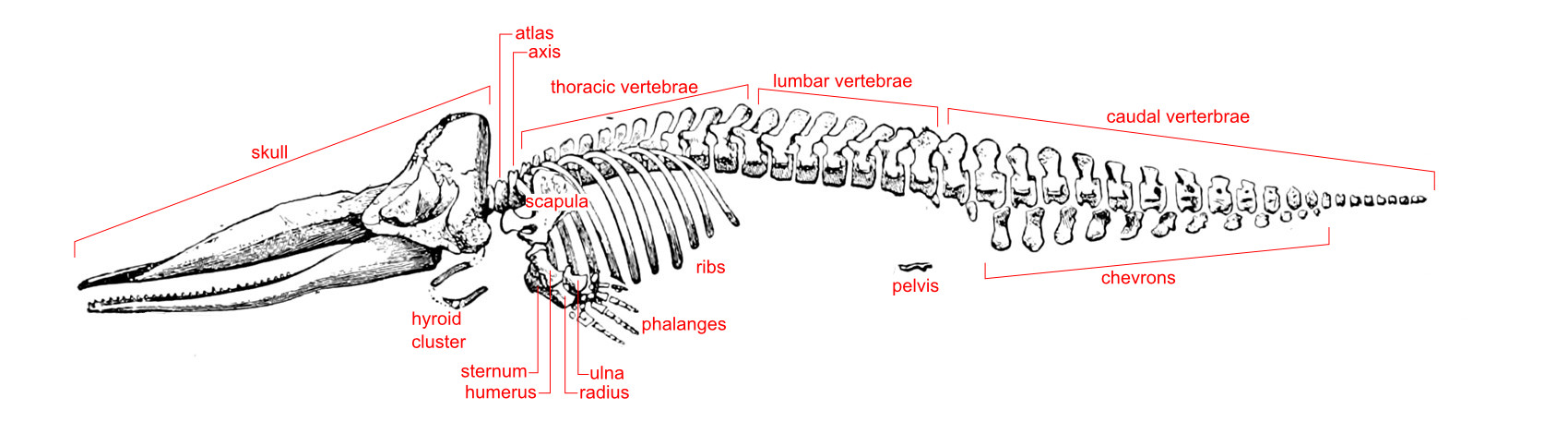

고래는 우제목 목 (짝수 발굽 유제류)의 육상 포유류의 후손으로, 약 4800만 년 전에 갈라진 멸종된 사슴과 같은 유제류인 ''인도히우스''와 관련이 있다.[1] 원시 고래류 또는 고대 고래는 약 4900만 년 전에 처음 바다로 들어갔으며 500만~1000만 년 후에 완전한 수생 동물로 진화했다.[1] 고대 고래류는 현대 고래류에서는 발견되지 않는 다른 원시적인 특징과 함께 고래류 특유의 해부학적 특징을 보였는데, 이는 눈에 보이는 다리나 비대칭적인 치아와 같다.[1] 주요 해부학적 변화에는 턱에서 귀뼈로 진동을 전달하는 청각 구조, 유선형 몸체와 꼬리에 지느러미, 콧구멍이 머리뼈 상단으로 이동, 앞다리가 지느러미로 변형, 뒷다리의 축소 및 소실 등이 있다.[1]

고래의 형태는 여러 가지 수렴 진화의 예를 보여주는데, 가장 분명한 예는 물고기처럼 유선형의 몸체 형태이다.[2] 다른 예로는 빛이 약한 환경에서 사냥하기 위한 동물 반향 정위의 사용이 있는데, 이는 박쥐가 사용하는 것과 동일한 청각 적응이며, 수염고래의 경우 펠리컨에서 발견되는 것과 유사한 턱 적응을 통해 삼킴 먹이를 할 수 있다.[2]

오늘날 고래류의 가장 가까운 현존하는 친척은 하마이다. 이들은 약 6000만 년 전에 다른 우제목으로부터 갈라진 반수생 조상을 공유한다.[3] 약 4000만 년 전에 두 종 사이의 공통 조상이 고래류와 석형류로 갈라졌다.[3] 고래는 약 3400만 년 전에 수염고래(Mysticetes)와 이빨고래(Odontocetes)의 두 개의 소목으로 나뉘었다.[4]

고래는 유연하지 않은 목, 지느러미로 변형된 사지, 외부 귓바퀴가 없고, 큰 꼬리지느러미, 납작한 머리를 가진 어뢰 모양의 몸을 가지고 있다(단, 일각돌고래류와 부리고래류는 예외).[5] 고래의 두개골은 작은 눈 구멍, 긴 주둥이(일각돌고래류와 부리고래류는 예외) 및 머리 측면에 위치한 눈을 가지고 있다.[5] 고래의 크기는 2.6m에 135kg의 작은 꼬마향유고래에서 34m에 190MT의 흰수염고래까지 다양하며, 흰수염고래는 지구상에서 가장 큰 동물이다.[5] 여러 종은 암컷이 수컷보다 큰 성적 이형성을 보이지만, 향유고래는 수컷이 암컷보다 더 크다.[5]

향유고래와 같은 이빨고래는 백악질 세포 위에 덮인 상아질 세포를 가진 치아를 가지고 있다.[6] 수염고래는 이빨 대신 수염판으로 만들어진 큰 케라틴을 가지고 있다.[6] 수염고래는 두 개의 분기공을 가지고 있는 반면, 이빨고래는 하나만 가지고 있다.[6]

호흡은 분기공에서 묵은 공기를 내보내 위로 향하는 김이 나는 분출구를 형성한 다음 신선한 공기를 폐로 들이마시는 과정을 포함한다.[7] 혹등고래의 폐는 약 5L의 공기를 담을 수 있다.[7] 종에 따라 분출구 모양이 다르므로 식별이 용이하다.[7]

모든 고래는 두꺼운 블러버 층을 가지고 있다.[8] 극지방 근처에 사는 종의 경우 블러버가 약 27.94cm만큼 두꺼울 수 있다.[8] 블러버는 부력, 포식자로부터의 보호, 단식에 필요한 에너지 제공, 단열 등의 역할을 하며, 고래 몸무게의 50%를 차지할 수 있다.[8] 새끼는 얇은 블러버 층만 가지고 태어나지만, 일부 종은 두꺼운 솜털로 이를 보완한다.[8]

고래는 육상 육식동물의 위 구조와 유사한 2~3개의 방으로 이루어진 위를 가지고 있다.[9] 수염고래는 식도의 연장선인 전위를 포함하며, 여기에는 음식을 분쇄하는 돌이 들어 있다.[9] 또한 위저와 유문위 방을 가지고 있다.[9]

고래는 앞쪽에 두 개의 지느러미와 꼬리 지느러미를 가지고 있다.[10] 이 지느러미는 네 개의 손가락을 포함한다.[10] 고래는 완전히 발달된 뒷다리를 가지고 있지 않지만, 향유고래와 북극고래와 같은 일부 종은 발과 손가락을 포함할 수 있는 뚜렷한 초보적인 부속지를 가지고 있다.[10] 고래는 일반적으로 시속 5~15노트( 에서 )로 항해하는 물개에 비해 빠른 수영을 한다.[10] 대왕고래는 시속 47kph까지 이동할 수 있으며, 향유고래는 시속 35kph까지 속도를 낼 수 있다.[10] 목뼈의 융합은 고속 수영 시 안정성을 높이는 반면 유연성은 감소한다. 고래는 머리를 돌릴 수 없다.[10] 수영할 때 고래는 꼬리 지느러미에 의존하여 물 속으로 나아가며, 지느러미의 움직임은 지속적이다.[10] 고래는 꼬리 지느러미와 하체를 위아래로 움직여 수직 운동을 통해 추진력을 얻는 반면, 지느러미는 주로 방향을 조종하는 데 사용된다.[10] 일부 종은 물 밖으로 로그하여 더 빠르게 이동할 수 있다.[10] 골격 해부학은 빠른 수영을 가능하게 한다.[10] 대부분의 종은 등지느러미를 가지고 있다.[10]

고래는 깊은 수심으로 잠수하도록 적응되었다.[11] 유선형 몸체 외에도 심박수를 늦춰 산소를 절약할 수 있다.[11] 혈액은 수압에 강한 조직에서 심장과 뇌를 포함한 다른 장기로 재분배된다.[11] 헤모글로빈과 미오글로빈은 체내 조직에 산소를 저장하며, 미오글로빈 농도는 헤모글로빈보다 두 배 높다.[11] 오랫동안 잠수하기 전에 많은 고래는 사운딩이라고 알려진 행동을 보인다.[11]

- 앞다리는 물고기의 가슴지느러미와 같은 형태로 변화했다. 발톱도 존재하지 않는다. 가슴지느러미가 없는 개체도 존재한다.

- 뒷다리는 퇴화하여 외견상으로는 보이지 않지만, 그 흔적이라고 할 수 있는 골반뼈가 고립된 뼈로 근육 속에 묻혀 존재한다.

- 꼬리 부분은 잘 발달했으며, 그 끝에 꼬리지느러미가 있어 유영 기관의 역할을 한다. 꼬리지느러미는 어류와 달리 가로 방향(수평)이며, 고래가 몸을 위아래로 흔들어 추진력을 얻는 데 적합하도록 진화했다(어류는 가오리 등의 예외를 제외하고 몸을 좌우로 흔든다).

- 경추는 육상 포유류와 마찬가지로 7개이지만, 납작해지고, 어떤 종류에서는 유합되어 수가 적게 보인다. 이 때문에, 외견상 목에 해당하는 부분이 움푹 들어가지 않아 물고기 형태를 닮았다.

- 고막・반고리관 등은 있지만 귓바퀴는 없고, 귓구멍도 막혀 있다. 청각은 골전도에 의해 이루어진다.

- 털은 입 주위에 조금 남아 있으며, 개・고양이의 수염과 같은 감각모이며, 그 외의 부위에서는 보이지 않으며, 또한 비늘도 없다.

- 콧구멍은 "텔레스코핑 현상"이라는 고래 특유의 진화적 특징을 획득했기 때문에 정수리 부위로 이동하여, 호흡하기가 쉬워졌다. 텔레스코핑 현상은 고래의 진화의 시계열을 이야기할 때 지침이 되는 특징이기도 하다.

- 긴수염고래류나 흰돌고래 등 극소수를 제외하고, 등지느러미를 가진다. 수염고래에서는 작지만, 이빨고래류에서는 크게 발달했다.

5. 2. 생리학적 특징

고래는 유연하지 않은 목, 지느러미로 변형된 사지, 외부 귓바퀴가 없고, 큰 꼬리지느러미, 납작한 머리(일각돌고래과와 부리고래과는 예외)를 가진 어뢰 모양의 몸을 가지고 있다. 고래의 두개골은 작은 눈 구멍, 긴 주둥이(일각돌고래류와 부리고래류는 예외) 및 머리 측면에 위치한 눈을 가지고 있다. 고래의 크기는 에 의 작은 꼬마향유고래에서 에 의 흰수염고래까지 다양하다. 전반적으로 다른 우제목발굽류보다 왜소한 경향이 있으며, 흰수염고래는 지구상에서 가장 큰 동물이다. 여러 종은 암컷이 수컷보다 큰 성적 이형성을 보인다. 한 가지 예외는 암컷보다 수컷이 더 큰 향유고래이다.향유고래와 같은 이빨고래는 백악질 세포 위에 덮인 상아질 세포를 가진 치아를 가지고 있다. 잇몸 바깥 부분에 에나멜로 구성된 인간의 치아와 달리 고래의 치아는 잇몸 바깥에 백악질을 가지고 있다. 백악질이 치아 끝에서 닳아 없어지는 큰 고래에서만 에나멜이 보인다. 수염고래는 이빨 대신 수염판으로 만들어진 큰 케라틴을 가지고 있다. 수염고래는 두 개의 분기공을 가지고 있는 반면, 이빨고래는 하나만 가지고 있다.[1]

호흡은 분기공에서 묵은 공기를 내보내 위로 향하는 김이 나는 분출구를 형성한 다음 신선한 공기를 폐로 들이마시는 과정을 포함한다. 혹등고래의 폐는 약 의 공기를 담을 수 있다. 종에 따라 분출구 모양이 다르므로 식별이 용이하다.[2]

모든 고래는 두꺼운 블러버 층을 가지고 있다. 극지방 근처에 사는 종의 경우 블러버가 만큼 두꺼울 수 있다. 이 블러버는 부력(100톤 고래에게 유용함)에 도움이 되고, 포식자가 두꺼운 지방층을 뚫기 어려우므로 어느 정도 보호 역할을 하며, 적도로 이동할 때 단식에 필요한 에너지를 제공한다. 블러버의 주요 용도는 혹독한 기후로부터의 단열이다. 블러버는 고래 몸무게의 50%를 차지할 수 있다. 새끼는 얇은 블러버 층만 가지고 태어나지만, 일부 종은 두꺼운 솜털로 이를 보완한다.[3]

고래는 육상 육식동물의 위 구조와 유사한 2~3개의 방으로 이루어진 위를 가지고 있다. 수염고래는 식도의 연장선인 전위를 포함하며, 여기에는 음식을 분쇄하는 돌이 들어 있다. 또한 위샘과 유문위 방을 가지고 있다.[4]

고래는 앞쪽에 두 개의 지느러미와 꼬리 지느러미를 가지고 있다. 이 지느러미는 네 개의 손가락을 포함한다. 고래는 완전히 발달된 뒷다리를 가지고 있지 않지만, 향유고래와 북극고래와 같은 일부 종은 발과 손가락을 포함할 수 있는 뚜렷한 초보적인 부속지를 가지고 있다. 고래는 일반적으로 시속 5~15노트()로 항해하는 물개에 비해 빠른 수영을 한다. 이에 비해 대왕고래는 시속 까지 이동할 수 있으며, 향유고래는 시속 까지 속도를 낼 수 있다. 목뼈의 융합은 고속 수영 시 안정성을 높이는 반면 유연성은 감소한다. 고래는 머리를 돌릴 수 없다. 수영할 때 고래는 꼬리 지느러미에 의존하여 물 속으로 나아간다. 지느러미의 움직임은 지속적이다. 고래는 꼬리 지느러미와 하체를 위아래로 움직여 수직 운동을 통해 추진력을 얻는 반면, 지느러미는 주로 방향을 조종하는 데 사용된다. 일부 종은 물 밖으로 로그하여 더 빠르게 이동할 수 있다. 골격 해부학은 빠른 수영을 가능하게 한다. 대부분의 종은 등지느러미를 가지고 있다.[5]

고래는 깊은 수심으로 잠수하도록 적응되었다. 유선형 몸체 외에도 심박수를 늦춰 산소를 절약할 수 있다. 혈액은 수압에 강한 조직에서 심장과 뇌를 포함한 다른 장기로 재분배된다. 헤모글로빈과 미오글로빈은 체내 조직에 산소를 저장하며, 미오글로빈 농도는 헤모글로빈보다 두 배 높다. 오랫동안 잠수하기 전에 많은 고래는 사운딩이라고 알려진 행동을 보인다. 산소 저장을 구축하는 동안 일련의 짧고 얕은 잠수를 위해 표면에 가깝게 머물다가 사운딩 잠수를 한다.[6]

고래의 귀는 해양 환경에 특화된 적응을 보인다. 인간의 경우 중이는 외부 공기의 낮은 음향 임피던스와 달팽이관 액체의 높은 임피던스 사이에서 임피던스 균형 장치 역할을 한다. 고래와 다른 해양 포유류의 경우 외부 환경과 내부 환경 사이에 큰 차이가 없다. 소리는 외이를 거쳐 중이로 전달되는 대신, 고래는 목을 통해 소리를 받아들이고, 목에서 낮은 임피던스의 지방으로 채워진 공동을 거쳐 내이로 전달된다.[7] 고래의 귀는 공기로 채워진 부비강에 의해 두개골과 음향적으로 격리되어 있어 수중에서 더 나은 방향성 청취가 가능하다.[8] 이빨고래는 멜론으로 알려진 기관에서 고주파 클릭음을 보낸다. 이 멜론은 지방으로 구성되어 있으며, 멜론을 포함하는 모든 생물의 두개골에는 큰 함몰부가 있다. 멜론의 크기는 종에 따라 다르며, 멜론이 클수록 멜론에 더 의존한다. 예를 들어 부리고래는 두개골 위에 작은 혹이 있으며, 향유고래의 머리는 주로 멜론으로 채워져 있다.[9]

고래의 눈은 크기에 비해 상대적으로 작지만, 시력은 좋은 편이다. 게다가 고래의 눈은 머리 양쪽에 위치해 있어, 시야는 인간과 같은 양안 시야가 아닌 두 개의 시야로 구성된다. 흰돌고래가 수면 위로 올라올 때, 렌즈와 각막은 빛의 굴절로 인한 근시를 교정한다. 흰돌고래는 간상 세포와 원추 세포를 모두 가지고 있어 어둡고 밝은 빛 모두에서 볼 수 있지만, 원추 세포보다 간상 세포가 훨씬 더 많다. 그러나 고래는 원추 세포에 단파장 감광 시각 색소가 없어 대부분의 포유류보다 색상 인지 능력이 제한적이다.[10] 대부분의 고래는 약간 납작한 안구, 확대된 동공(수면으로 올라올 때 손상을 방지하기 위해 수축), 약간 납작한 각막, 그리고 반사판을 가지고 있다. 이러한 적응은 많은 양의 빛이 눈을 통과하여 주변 영역의 매우 선명한 이미지를 얻을 수 있게 해준다. 또한 눈꺼풀과 각막 상피에 각막을 보호하는 샘이 있다.[11]

후각엽은 이빨고래에게서 발견되지 않아 후각이 없음을 시사한다. 북극고래와 같은 일부 고래는 서골비강 기관을 가지고 있어 크릴을 "냄새 맡을" 수 있다.[12]

고래는 미각이 퇴화하거나 아예 없어져 미각이 좋지 않은 것으로 여겨진다. 그러나 일부 이빨고래는 다른 종류의 물고기 사이에서 선호도를 보이며, 이는 일종의 미각적 선호도를 나타낸다. 야콥슨 기관의 존재는 고래가 입 안에 들어간 음식을 냄새 맡을 수 있음을 나타내며, 이는 미각과 비슷한 감각일 수 있다.[13]

대부분의 동물과 달리 고래는 의식적인 호흡을 한다. 모든 포유류는 잠을 자지만, 고래는 물에 빠질 수 있기 때문에 오랫동안 의식을 잃을 여유가 없다. 야생 고래류의 수면에 대한 지식은 제한적이지만, 사육된 이빨고래류는 뇌의 한쪽만 잠을 자는 것이 기록되었으며, 이를 통해 수영, 의식적인 호흡, 포식자 및 사회적 접촉을 피하면서 휴식을 취할 수 있다.[14]

2008년 연구에 따르면, 향유고래는 일반적으로 낮 동안 수동적인 얕은 "표류 다이빙"에서 수면을 취하며 수면 중에는 물체에 접촉하지 않는 한 지나가는 선박에 반응하지 않아, 고래가 그러한 다이빙 중에 잠을 자는 것 같다는 주장을 뒷받침한다.[15]

5. 3. 생태

모든 고래는 육식성이며 포식자이다. 이빨고래는 주로 어류와 두족류를 먹고, 그 다음으로 갑각류와 이매패류를 먹는다. 모든 종은 잡식성이며 기회주의적인 먹이를 섭취한다. 수염고래는 주로 크릴새우와 플랑크톤을 먹고, 그 다음으로 갑각류와 기타 무척추동물을 먹는다. 몇몇은 전문적인 포식자이다. 예로는 거의 크릴새우만 먹는 대왕고래, 주로 떼를 지어 다니는 물고기를 먹는 밍크고래, 오징어를 전문적으로 먹는 향유고래, 그리고 바닥에 사는 무척추동물을 먹는 회색고래가 있다.[13] 수염고래와 같은 여과 섭식 종의 정교한 수염은 플랑크톤 음식을 삼키기 전에 물을 제거할 수 있게 해준다.[14] 일반적으로 고래는 단독으로 사냥하지만, 때로는 소규모 그룹으로 협력하여 사냥하기도 한다. 전자는 떼를 짓지 않는 물고기, 느리게 움직이거나 움직이지 않는 무척추동물 또는 온혈 먹이를 사냥할 때 전형적인 행동이다. 대량의 먹이가 있을 때, 특정 수염고래와 같은 고래는 소규모 그룹으로 협력하여 사냥한다.[15] 일부 고래류는 다른 고래 종이나 특정 종의 기각류와 같은 다른 종류의 동물과 함께 먹이를 찾을 수 있다.[16][17]수염고래와 같은 대형 고래는 일반적으로 포식의 대상이 되지 않지만, 이빨고래류나 부리고래류와 같은 소형 고래는 포식의 대상이 된다. 이러한 종들은 범고래의 먹이가 된다. 고래를 제압하고 죽이기 위해 범고래는 머리로 계속해서 고래를 들이받는데, 이로 인해 북극고래가 죽거나 심각한 부상을 입을 수 있다. 다른 경우에는 흰고래나 벨루가를 몰아넣은 다음 공격하기도 한다. 범고래 10마리 이하의 그룹이 일반적으로 사냥하지만, 개별적으로 공격하는 경우는 드물다. 새끼 고래가 범고래에게 더 자주 잡히지만, 성체도 대상이 될 수 있다.[18]

이러한 작은 고래는 육상 포식자 및 빙설 생활 포식자에게도 표적이 된다. 북극곰은 북극 고래와 새끼를 사냥하는 데 잘 적응되어 있다. 곰은 얼음이나 물 위에서 매복 전술뿐만 아니라 먹이를 적극적으로 추적하고 뒤쫓는 것으로 알려져 있다. 고래는 무리 지어 다니면서 포식의 기회를 줄인다. 그러나 이는 얼음이 서서히 틈을 좁히면서 호흡 구멍 주변 공간이 줄어든다는 것을 의미한다. 바다에 나가면 고래는 표면 사냥 범고래의 손이 닿지 않는 곳으로 잠수한다. 흰고래와 흰고래에 대한 북극곰의 공격은 일반적으로 겨울에 성공하지만, 여름에는 거의 피해를 입히지 않는다.[19]

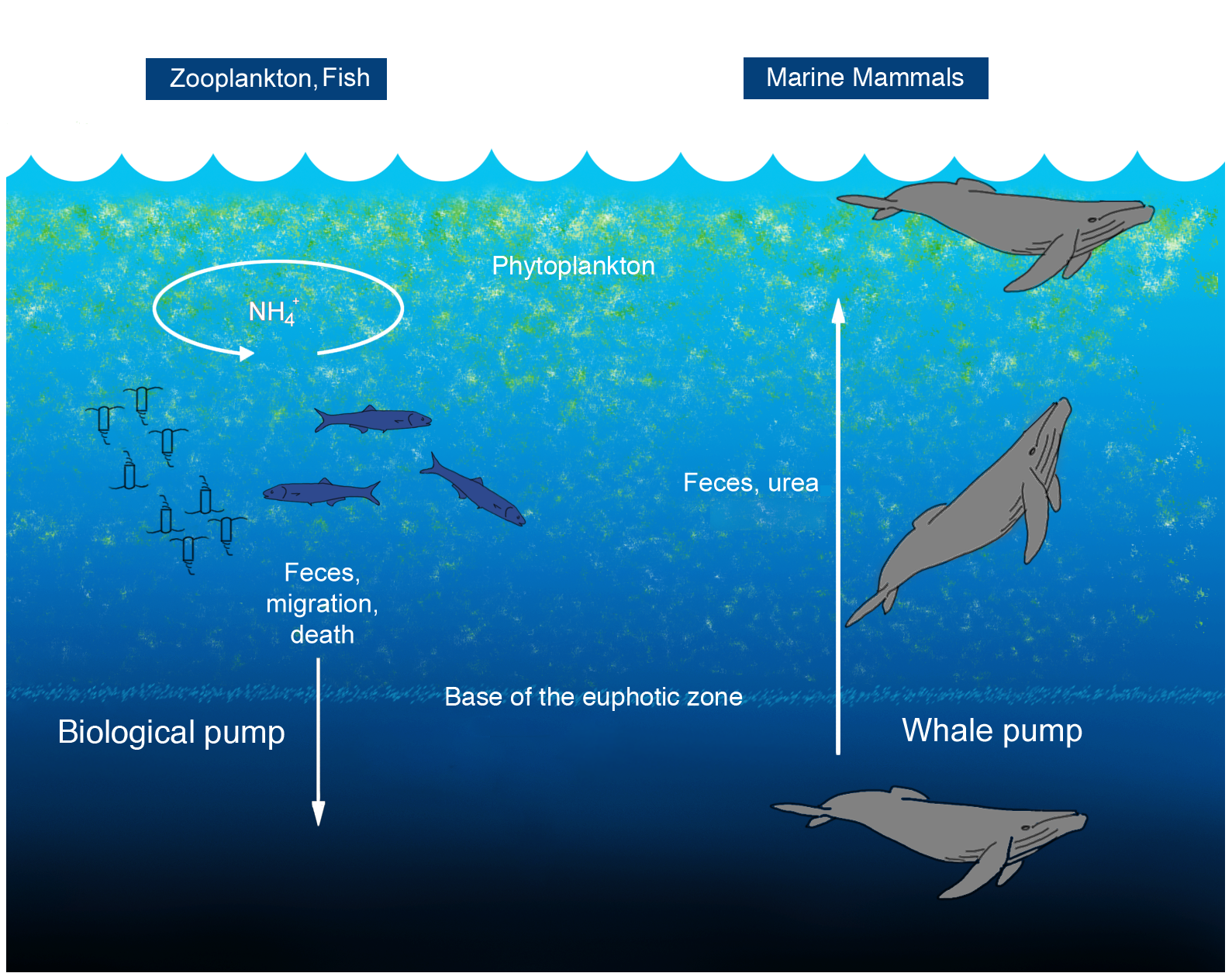

2010년 연구에서 고래를 "고래 펌프"라고 불리는 해양 어업 생산성에 긍정적인 영향을 미치는 존재로 간주했다. 고래는 질소와 같은 영양분을 심해에서 표면으로 운반한다. 이것은 위쪽으로 작용하는 생물학적 펌프 역할을 하며, 고래가 영양분의 바닥으로의 손실을 가속화한다는 이전의 추정을 뒤집는다. 메인만에서 이러한 질소 유입량은 연간 23000MT에 달하며 만으로 유입되는 모든 강물을 합친 것보다 "더 많다".[20] 고래는 배설을 바다 표면에서 하며, 그들의 배설물은 철분과 질소가 풍부하기 때문에 어업에 중요하다. 고래 배설물은 액체 상태이며 가라앉는 대신 표면에 머물러 식물성 플랑크톤이 이를 먹고 산다.[21][22]

고래 사체는 죽은 후 깊은 바다로 가라앉아 해양 생물에게 상당한 서식지를 제공한다. 현생 및 화석 기록에서 고래 시체의 증거는 심해 고래 시체가 연안대의 생물 다양성 핫스팟, 예를 들어 냉수 분출구 및 열수 분출구와 비교할 만한 407종의 전 세계적인 다양성을 가진 풍부한 생물 군집을 지원한다는 것을 보여준다.[23]

고래 사체의 부패는 일련의 세 단계를 거쳐 발생한다. 처음에 상어와 먹장어와 같은 이동 생물이 몇 달에서 최대 2년 동안 부드러운 조직을 빠르게 섭취한다. 그 다음에는 수년에 걸쳐 갑각류와 다모류와 같은 부유 기회주의자들이 뼈와 주변 퇴적물(유기물 포함)을 군집화한다. 마지막으로 황 친화성 박테리아가 뼈를 분해하여 황화 수소를 방출하여 화학 자가 영양 생물의 성장을 가능하게 하고, 이는 다시 홍합, 조개, 삿갓 조개 및 바다 달팽이와 같은 다른 생물을 지원한다. 이 단계는 수십 년 동안 지속될 수 있으며, 사이트당 평균 185종의 풍부한 종들을 지원한다.[24][25]

고래의 해양에서의 바이오매스 크기는 오래전부터 알려져 왔으며, 그 생태계에서의 역할도 결코 작지 않다. 고래는 작은 물고기나 크릴새우 등의 먹이를 대량으로 먹고, 동시에 대량으로 배설하는 똥은 동물 플랑크톤과 작은 물고기의 먹이가 되어 식물 플랑크톤에 필요한 영양염이 되어 광합성을 촉진한다. 식물 플랑크톤의 증가는 동물 플랑크톤이나 정어리 등의 어류에 영양 풍부한 먹이를 제공하여 성장을 촉진하는 것은 자명하다. 그중에서도 향유고래는 수직 방향으로도 영양염을 운반하는데, 심해에 사는 생물을 먹이로 삼아, 가라앉은 영양염을 해수면까지 끌어올리고 있다.[26]

주로 수염고래 종류에는 어류가 붙어 에비스 전승의 근거가 되고 있으며, 특히 참고래나 브라이드고래에 가다랑어가 붙는 것은 공생이라고 지적되지만, 노르웨이에서는 1900년대부터 아이슬란드 해역에서 10년 사이에 고래를 다 잡아버렸을 때(1300마리 정도 잡히던 것이 최종적으로 15마리밖에 잡히지 않게 되었다) 고래를 따라 회유하는 성질의 물고기까지 없어지면서 일반 어민들의 항의가 있었고, 노르웨이 정부는 영해 밖에서의 포경을 권장한 사례가 있다.[27]

고래는 죽은 후에도 분해되어, 해저에서는 고래 유골 생물군집을 형성하고 있지만, 육지에 좌초된 사체도 까마귀나 곰, 여우 등의 동물에게 먹혀 생물 분해된다. 바다와 육지에서는 동식물에 포함된 질소의 동위 원소의 비율이 다르며, 환경 중에서의 질소 동위 원소비를 측정함으로써 해양 생물도 육상 생물의 영양원(질소원)이 되고 있음이 밝혀졌다. 마찬가지로, 포식된 고래의 유해에 포함된 "바다의 미네랄"이 똥 등을 통해 육지의 식물에 흡수되어 중요한 영양분이 되어 이용된다. 함유된 미네랄에는 식물의 성장을 빠르게 하는 효과도 있다.

재단법인 일본 포유류 연구소의 계산에 따르면, 전 세계의 고래류(고래·돌고래·범고래)가 소비하는 먹이의 소비량은 물고기, 오징어 등의 연체동물, 크릴새우 등의 갑각류를 합하면 2.5~4.3억 톤으로 추정된다. 이는 1996년 당시 전 세계 인간의 어류 소비량 9천만 톤의 3~5배에 달한다.[28] 보호로 인해 개체수가 증가한 고래로 인해 해양의 바이오매스 (생물 자원)가 감소하고 있으며, 포경은 해양 생물 자원의 보전에 기여한다는 의견도 있다.

5. 4. 지능

고래는 가르치고, 배우고, 협력하고, 계획을 세우고, 슬퍼하는 것으로 알려져 있다.[1] 많은 고래 종의 신피질에는 2007년 이전에는 유인원에게만 알려졌던 길쭉한 방추 신경 세포가 있다.[2] 인간의 경우, 이 세포는 사회적 행동, 감정, 판단, 그리고 마음 이론과 관련이 있다. 고래 방추 신경 세포는 인간에게서 발견되는 부위와 상동적인 뇌 영역에서 발견되며, 이는 유사한 기능을 수행함을 시사한다.[3]

뇌 크기는 이전에 동물의 지능을 나타내는 주요 지표로 여겨졌다. 대부분의 뇌가 신체 기능을 유지하는 데 사용되므로, 뇌 대 신체 질량의 비율이 클수록 더 복잡한 인지 작업에 사용할 수 있는 뇌 질량의 양이 증가할 수 있다. 알로메트리 분석에 따르면 포유류 뇌 크기는 신체 질량의 약 ⅔ 또는 ¾ 지수만큼 비례한다. 이러한 알로메트리 분석을 기반으로 특정 동물의 뇌 크기를 예상 뇌 크기와 비교하면 동물의 지능을 나타내는 또 다른 지표로 사용할 수 있는 뇌화 지수가 제공된다. 향유고래는 지구상 모든 동물 중 가장 큰 뇌 질량을 가지고 있으며, 성숙한 수컷의 경우 평균 8000cm3이다. 성숙한 수컷의 평균 인간 뇌는 평균 1450cm3이다.[4] 흰고래 및 일각돌고래와 같은 일부 이빨고래의 뇌 대 신체 질량 비율은 인간 다음으로 높다.[5]

작은 고래는 안정적인 수중 토로이드 공기 코어 와류 고리 또는 "거품 고리"를 생성하는 것과 같은 복잡한 놀이 행동을 하는 것으로 알려져 있다. 거품 고리 생성에는 두 가지 주요 방법이 있다. 즉, 공기를 물에 빠르게 분출하여 고리를 형성하도록 표면으로 올라가게 하거나, 원을 그리며 반복적으로 헤엄치다가 멈춰서 이렇게 형성된 나선형 와류 전류에 공기를 주입하는 것이다. 그들은 또한 와류 고리를 물어 쪼개서 많은 개별 거품으로 터뜨린 다음 빠르게 표면으로 올라가는 것을 즐기는 것으로 보인다.[6] 어떤 사람들은 이것이 의사 소통 수단이라고 믿는다.[7] 고래는 또한 먹이를 찾기 위해 거품 그물을 만드는 것으로 알려져 있다.[8]

더 큰 고래도 어느 정도 놀이를 한다고 생각된다. 예를 들어, 남방긴수염고래는 꼬리 지느러미를 물 위로 들어올려 상당한 시간 동안 같은 자세를 유지한다. 이것을 "세일링"이라고 한다. 이는 놀이의 한 형태로 보이며, 아르헨티나와 남아프리카 공화국 해안에서 가장 흔하게 관찰된다. 혹등고래를 비롯한 다른 고래들도 이러한 행동을 하는 것으로 알려져 있다.[9]

6. 인간과의 관계

고래는 완전한 수생 생물이기 때문에 육상 동물과는 다른 방식으로 출산과 구애 행동을 한다. 꼬리부터 새끼를 낳아 출산 중 익사를 방지하며, 어미는 새끼에게 젖을 뿜어 먹인다. 수직 또는 수평 자세로 수유하며, 때로는 꼬리 지느러미를 물 위에 둔 채 쉬는 "고래 꼬리 세일링" 자세를 취하기도 한다.

고래는 포유류로서 새끼에게 젖을 먹이며, 젖은 지방 함량이 높아 새끼의 지방층 발달을 돕는다. 암컷은 보통 한 마리의 새끼를 낳고 1~2년간 돌보며, 성적 성숙은 7~10세에 이루어진다. 번식 방식은 R/K 선택 이론에서 K 선택에 해당하여, 새끼 수는 적지만 생존율은 높다.

대부분의 수염고래는 극지방에 서식하며, 새끼가 동상으로 죽는 것을 막기 위해 따뜻한 곳으로 이동하여 출산한다. 새끼가 충분한 지방층을 가질 때까지 그곳에 머물며 어미의 젖을 먹고 자란다. 혹등고래를 제외하면 이동 시기는 정확히 알려져 있지 않다.

최초로 사육된 고래는 흰돌고래였다. 20세기 대부분 동안 캐나다가 주요 공급원이었으나, 1992년 포획이 금지된 이후 러시아가 주요 공급국이 되었다. 사육 프로그램의 성공률이 낮아 대부분 야생에서 포획된다. 미국 해군은 1960년부터 1992년까지 해양 포유류의 음파를 이용한 수중 물체 감지 능력 연구 프로그램을 수행했으며, 흰돌고래가 많이 사용되었다. 러시아 해군도 냉전 시대에 유사한 프로그램을 운영하며 흰돌고래를 기뢰 제거 작전에 훈련시켰다. 밍크고래, 소어비부리고래, 회색고래, 혹등고래 등을 사육하려는 시도도 있었으나, 수조 크기 등의 문제로 성공하지 못했다.

인간은 고래에게 간접적인 위협이 되기도 한다. 상업 어업의 그물에 혼획되거나 낚시 바늘을 삼키는 경우가 있으며, 해양 오염의 영향도 받는다. 특히 이빨고래는 먹이 사슬의 상위에 있어 다량의 유기 약품이 체내에 축적되기 쉽고, 어미의 독소가 수유를 통해 새끼에게 전달될 수 있다. 또한, 플라스틱 폐기물을 삼켜 오염되기도 한다. 환경 보호론자들은 해군 소나가 고래의 좌초를 일으킨다고 주장한다.

국제 포경 위원회(IWC)는 남극해와 인도양에 고래 보호 구역을 지정했지만, 강제성이 없는 자발적인 조직이다. 국제 자연 보전 연맹(IUCN)은 86종의 고래목 종 중 6종을 멸종 위기에 처한 것으로 분류하고 있다.

2008년, 전 세계적으로 약 1,300만 명이 고래 관광에 참여했다. 고래를 괴롭히는 행위를 최소화하기 위한 규칙이 만들어졌으며, 아이슬란드, 일본, 노르웨이는 고래잡이와 고래 관광 산업을 모두 운영하고 있다. 고래 관광은 연간 21억달러의 관광 수입을 창출하며, 고래잡이 산업과의 논쟁이 지속되고 있다.

고래 사체는 심해 생태계에 중요한 서식지를 제공한다. 부패 과정은 세 단계를 거치며, 다양한 생물 군집을 지원한다.

고래는 신화, 문학, 예술 등 다양한 문화 속에서 등장한다. 바이킹, 이누이트, 한국의 반구대 암각화, 태평양 제도인, 호주 원주민 등 여러 문화권에서 고래를 숭배하거나 중요한 존재로 여겼다. 중국, 한국, 베트남에서는 고래 신을 숭배하는 풍습이 있었으며, 태국과 베트남에서는 고래를 신성시하고 존경하는 문화가 있다.

성경에도 고래가 등장하며, 요나가 큰 물고기에게 삼켜지는 이야기는 유명하다. 현대 문학에서는 허먼 멜빌의 ''모비 딕''에 거대한 흰 고래가 등장하며, 영화 ''고래를 탄 소녀''에서는 마오리족 소녀가 고래를 타는 이야기가 나온다.

고래는 세계의 다양한 지역에서 신성시되고 있다. 일본에서는 어업의 신인 에비스와 동일시되었으며, 표착 고래를 에비스라고 부르며 자원 이용이 성행했다. 또한, 고래를 "물의 신"으로 제사 지내는 곳도 있다.

만엽집에서는 고래를 "이사나"라고 불렀으며, "경예(鯨鯢)"라는 호칭도 일반적이었다. 고래의 몸 또는 고래고기의 흑백 디자인에서 유래한 단어들이 많으며, 고래의 크기를 빗댄 표현도 많다.

6. 1. 포경

일본고래연구소의 오스미 기요하루와 타무라 치카라의 '세계 해양에서의 고래류의 식물 소비량'을 근거로 하는 것이 고래 식해론이다.'세계 해양에서의 고래류의 식물 소비량'이 먹이 그물 연구에서 어업과 고래류의 포식 경쟁을 보여주려는 데 반해, 이 논설에서는 "고래가 너무 늘어나면 어류를 다 먹어 치운다"는 논지로, 수산청 등이 감수한 일반 서적에서 많이 볼 수 있다. 일본포경협회는 다음과 같이 간략하게 설명한다.[28]

기본적으로 고래목을 이분하는 수염고래아목의 고래 대부분은 1년 중 1/4은 극지에서 채식을 하고, 나머지 3/4 기간은 적도 부근에서 먹이를 먹지 않고 번식을 하기 때문에[29], 예를 들어 흰긴수염고래의 경우 연간 자신의 체중의 4배 정도밖에 식사를 하지 않기 때문에, 겉모습의 이미지로 대식가로 단정짓는 것은 아니라는 의견도 있다.[30] 특히 수염고래아목의 고래는 앞서 언급했듯이 극지에서 채식을 하기 때문에 지구상의 절반인 남반구에서는 주로 남극해에서 가장 풍부한 남극 크릴이 소비되는데, 이는 연간 수천만 톤의 잉여 자원이 있다고 한다.[31] 그 외에도 향유고래는 주로 심해의 연체동물을 먹고, 이빨고래아목의 고래류에는 심해성 오징어류에 의존하는 것이 많다. 그 외에는 모래사장의 갯지렁이 등의 생물을 포식하는 회색고래와 고래류 자체를 포식하는 범고래 등, 80종에 가까운 고래의 생태 및 식성은 다양하며, 또한, 수염고래과의 고래 종처럼 그 시기에 많은 먹이 생물을 먹기 때문에, 먹이 생물도 특정 생물로 한정되는 것은 아니기 때문에 인간의 어업과 간접적으로밖에 경쟁하지 않는 부분도 크다.

과학적으로 불확실한 부분이 많다는 지적에 대해, 타무라 치카라는 크릴만을 포식하던 종류도 있어 불확실한 부분도 많고, 이 설은 세계에 토대를 제공하기 위한 것이라며, 그것을 인정한 후에 추가 조사가 필요하다고 밝혔다.[32]

2009년 6월의 국제포경위원회 연례 회의에서, 일본 정부 대표의 대리로 참여한 모리시타 조지(수산청 참사관)는, 고래류에 의한 어획 피해 설을 실질적으로 '''철회'''했다.[33]

6. 2. 기타 위협

모든 고래는 육식성이며 포식자이다. 이빨고래는 주로 어류와 두족류를 먹고, 그 다음으로 갑각류와 이매패류를 먹는다. 모든 종은 잡식성이며 기회주의적인 먹이를 섭취한다. 수염고래는 주로 크릴새우와 플랑크톤을 먹고, 그 다음으로 갑각류와 기타 무척추동물을 먹는다. 대왕고래는 거의 크릴새우만 먹고, 밍크고래는 주로 떼를 지어 다니는 물고기를 먹으며, 향유고래는 오징어를 전문적으로 먹고, 회색고래는 바닥에 사는 무척추동물을 먹는 등 몇몇은 전문적인 포식자이다.[28]수염고래와 같은 대형 고래는 일반적으로 포식의 대상이 되지 않지만, 이빨고래류나 부리고래류와 같은 소형 고래는 범고래의 먹이가 된다. 범고래는 고래를 제압하고 죽이기 위해 머리로 계속해서 고래를 들이받는데, 이로 인해 북극고래가 죽거나 심각한 부상을 입을 수 있다. 다른 경우에는 흰고래를 몰아넣은 다음 공격하기도 한다. 범고래 10마리 이하의 그룹이 일반적으로 사냥하지만, 개별적으로 공격하는 경우는 드물다. 새끼 고래가 범고래에게 더 자주 잡히지만, 성체도 대상이 될 수 있다.[28]

이러한 작은 고래는 육상 포식자 및 빙설 생활 포식자에게도 표적이 된다. 북극곰은 북극 고래와 새끼를 사냥하는 데 잘 적응되어 있다. 곰은 얼음이나 물 위에서 매복 전술뿐만 아니라 먹이를 적극적으로 추적하고 뒤쫓는 것으로 알려져 있다. 고래는 무리 지어 다니면서 포식의 기회를 줄인다. 그러나 이는 얼음이 서서히 틈을 좁히면서 호흡 구멍 주변 공간이 줄어든다는 것을 의미한다. 바다에 나가면 고래는 표면 사냥 범고래의 손이 닿지 않는 곳으로 잠수한다. 흰고래에 대한 북극곰의 공격은 일반적으로 겨울에 성공하지만, 여름에는 거의 피해를 입히지 않는다.[28]

인간은 간접적으로 고래에게 위협이 될 수 있다. 고래가 상업 어업의 그물에 우연히 혼획되거나 낚시 바늘을 삼키는 경우가 있다. 고래 및 기타 해양 포유류의 죽음의 큰 원인 중 하나는 자망과 둥근 그물 어업이다. 향유고래는 어망에 자주 걸린다. 고래는 또한 해양 오염의 영향도 받는다. 이러한 동물들은 먹이 사슬의 상위에 있으며, 다량의 유기 약품이 체내에 축적되기 쉽다. 특히 이빨고래는 수염고래에 비해 먹이 사슬의 상위에 있어 다량의 지방층을 가지고 있으며, 어머니의 독소가 수유를 통해 새끼 고래에게 전달될 수 있다. 이러한 오염 물질은 위장암을 일으키거나 감염병에 걸리기 쉬운 체질을 형성한다. 또한, 플라스틱 봉투 등의 폐기물을 삼켜 오염되는 경우도 있다. 환경 보호론자들은 고도의 해군 소나가 고래를 위험에 빠뜨린다고 생각한다. 과학자 중에는 고래가 감압 질환을 경험하는 증상을 지적하며 소나가 고래의 해변 좌초를 일으킨다고 시사하는 사람도 있다.

6. 3. 보존

국제 포경 위원회(IWC)는 남극해 고래 보호 구역과 인도양 고래 보호 구역이라는 두 개의 고래 보호 구역을 지정했다. 남극해 고래 보호 구역은 남극 대륙을 둘러싸고 있으며, 인도양 고래 보호 구역은 남위 55°S 이남의 모든 인도양을 차지한다. IWC는 조약이 없는 자발적인 조직이므로, 어떤 국가든 원할 경우 탈퇴할 수 있으며, 자체적으로 제정한 법을 시행할 수 없다.2013년 기준으로 국제 자연 보전 연맹(IUCN)은 86종의 고래목 종을 인식하고 있으며, 그 중 40종은 고래로 간주된다. 이 중 6종은 "심각한 위기" (북대서양긴수염고래), "위기" (흰긴수염고래, 긴수염고래, 브라이드고래), "취약" (향유고래)으로 분류되어 멸종 위기에 처한 것으로 인식된다. 21종은 "데이터 부족"으로 분류되며, 남극이나 북극에 서식하는 종은 최근의 기후 변화, 특히 해빙이 생겨 녹는 시기의 영향을 받아 위기에 처해 있다고 간주된다.

6. 4. 고래 관광

2008년, 북극해를 제외한 모든 대양에서 약 1,300만 명이 고래 관광에 참여한 것으로 추정된다.[4] 고래를 괴롭히는 행위를 최소화하기 위해 행동 강령과 규칙이 만들어졌다.[5] 아이슬란드, 일본, 노르웨이는 고래잡이와 고래 관광 산업을 모두 운영하고 있다. 고래 관광 로비스트들은 고래 관광 여행에서 보트 가까이 접근하여 관광객들에게 즐거움을 주는 호기심 많은 고래들이 같은 지역에서 고래잡이가 재개될 경우 가장 먼저 포획될 것이라고 우려한다.[6] 고래 관광은 전 세계적으로 연간 21억달러 (14억파운드)의 관광 수입을 창출하며, 약 13,000명의 근로자를 고용하고 있다.[4] 반면, 고래잡이 산업은 모라토리엄(moratorium) 시행에 따라 연간 3100만달러 (2000만파운드)의 수입을 창출한다.[7] 이러한 고래 관광 산업의 규모와 급속한 성장은 고래를 자연 자원으로 가장 잘 활용하는 방법에 대한 고래잡이 산업과의 복잡하고 지속적인 논쟁으로 이어졌다.

6. 5. 문화 속 고래

고래 사체는 죽은 후 깊은 바다로 가라앉아 해양 생물에게 상당한 서식지를 제공한다. 현생 및 화석 기록에서 고래 시체의 증거는 심해 고래 시체가 연안대의 생물 다양성 핫스팟, 예를 들어 냉수 분출구 및 열수 분출구와 비교할 만한 407종의 전 세계적인 다양성을 가진 풍부한 생물 군집을 지원한다는 것을 보여준다.[1]고래 사체의 부패는 세 단계를 거친다.

1. 처음에 상어와 먹장어와 같은 이동 생물이 몇 달에서 최대 2년 동안 부드러운 조직을 빠르게 섭취한다.

2. 수년에 걸쳐 갑각류와 다모류와 같은 부유 기회주의자들이 뼈와 주변 퇴적물(유기물 포함)을 군집화한다.

3. 마지막으로 황 친화성 박테리아가 뼈를 분해하여 황화 수소를 방출하여 화학 자가 영양 생물의 성장을 가능하게 하고, 이는 다시 홍합, 조개, 삿갓조개 및 바다 달팽이와 같은 다른 생물을 지원한다. 이 단계는 수십 년 동안 지속될 수 있으며, 사이트당 평균 185종의 풍부한 종들을 지원한다.[1][2]

1896년, 더 팔 몰 가제트에 실린 한 기사는 뉴사우스웨일스주 에덴의 포경 마을에서 2~3년 전에 시작된 것으로 추정되는 대체의학의 한 관행을 대중화했다.[15] 고래 사체 안에 들어가 몇 시간 동안 머무르면 류머티즘 증상이 완화될 수 있다고 믿었다.[16]

6. 5. 1. 신화, 문학, 예술

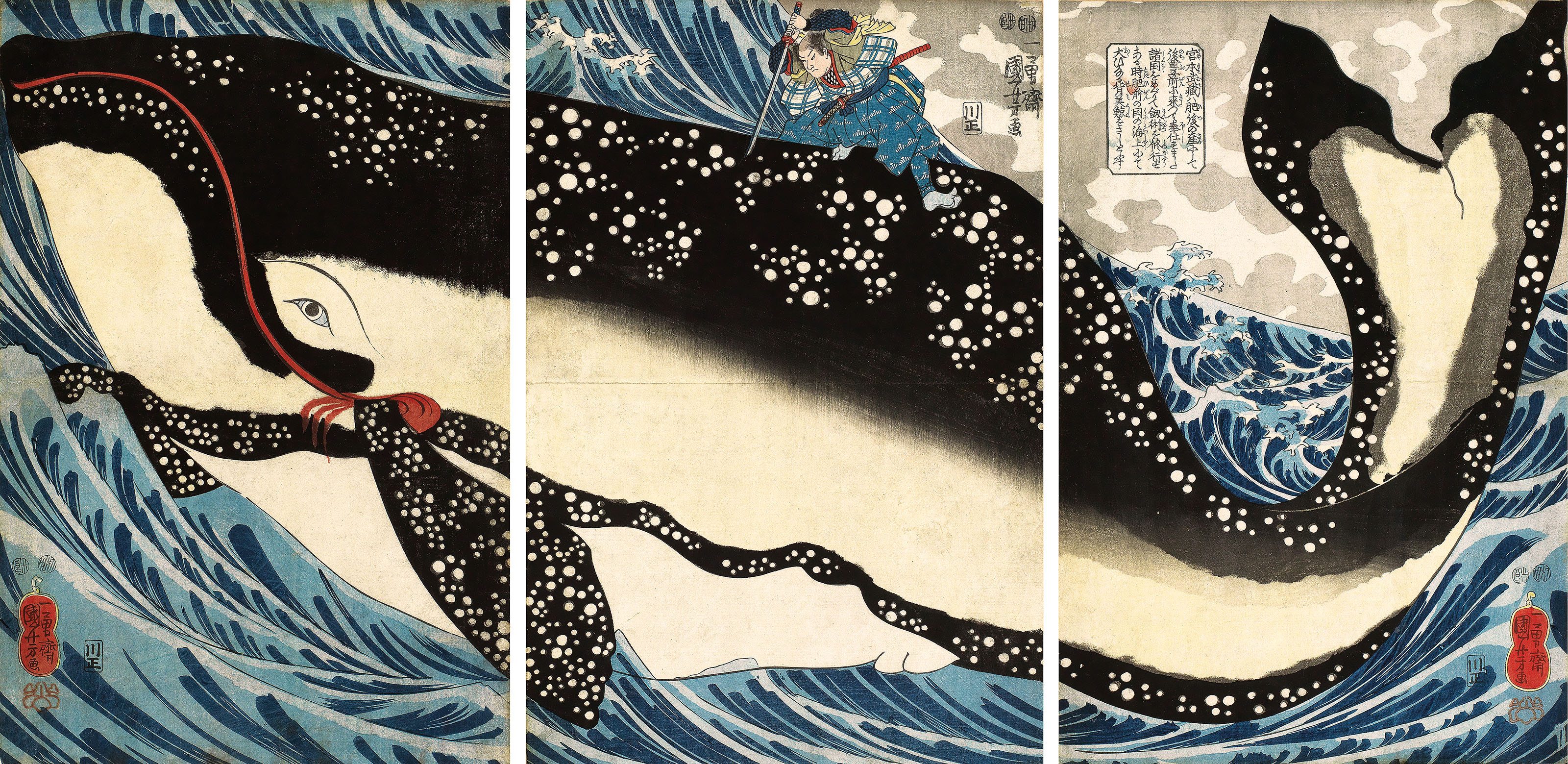

인류는 심해나 극지방에 서식하는 해양 생물인 고래에 대해 거의 알지 못했으며, 많은 이들이 고래를 두려워하거나 숭배했다. 바이킹과 다양한 북극 부족들은 고래가 그들의 삶에서 중요한 부분을 차지했기 때문에 고래를 숭배했다. 이누이트의 창조 신화에서 '빅 레이븐'이라는 인간 형태의 신이 좌초된 고래를 발견했을 때, 그는 위대한 영혼으로부터 고래를 바다로 끌어와 세상에 질서를 되돌릴 힘을 얻을 특별한 버섯을 찾을 곳을 들었다. 아이슬란드 전설에서는 한 남자가 긴수염고래에게 돌을 던져 숨구멍을 맞혀 고래가 터지게 했다. 그 남자는 20년 동안 바다에 나가지 말라는 말을 들었지만, 19년째 되는 해에 낚시를 갔다가 고래에게 죽임을 당했다.고래는 노르드를 비롯한 많은 해안 문명의 예술 형성에 중요한 역할을 했으며, 일부는 석기 시대까지 거슬러 올라간다. 대한민국 반구대 암각화 절벽에는 다양한 동물의 묘사 300개가 있는데, 그 중 3분의 1이 고래이다. 일부는 수염고래류의 특징인 목 주름의 세부 묘사를 보여준다. 이 암각화는 기원전 7,000년에서 3,500년 사이의 한국인들이 고래에 매우 의존했음을 보여준다.[4]

태평양 제도인과 호주 원주민들은 고래를 행운과 기쁨을 가져다주는 존재로 여겼다. 한 가지 예외는 프랑스령 폴리네시아로, 이곳의 많은 지역에서는 고래류를 매우 잔혹하게 대한다.[5]

중국, 한국, 베트남의 해안 지역에서는 불교의 등장 이후 용왕과 연관된 고래 신을 숭배하는 풍습과 관련 전설이 존재했다.[7] 중국 민속에 따르면, 바다의 신은 인간의 팔다리를 가진 거대한 고래였다.

태국에서 가장 흔하게 발견되는 고래는 브라이드 고래이다. 태국 어부들은 이들을 "Pla pu"(ปลาปู่|plāː puːth)라고 부르는데, 이는 "할아버지 물고기"라는 뜻으로, 그들의 큰 몸집과 태국만 방콕만 상류에서의 오랜 존재 때문이었다. 어부들은 고래를 잡지 않고, 그들을 존경하며 가족 구성원과 같은 존재로 여긴다. 그들은 고래가 행운을 가져다준다고 믿으며, 고래의 존재는 건강한 해양 환경의 징표로 여겨진다.[8]

베트남에서 고래는 신성함을 지닌다. 그들은 문화 속에서 존경받아 좌초된 고래를 위해 가끔 장례식을 거행하는데, 이는 베트남의 고대 해상 왕국인 참파 왕국에서 유래된 풍습이다.[9][10][11][12]

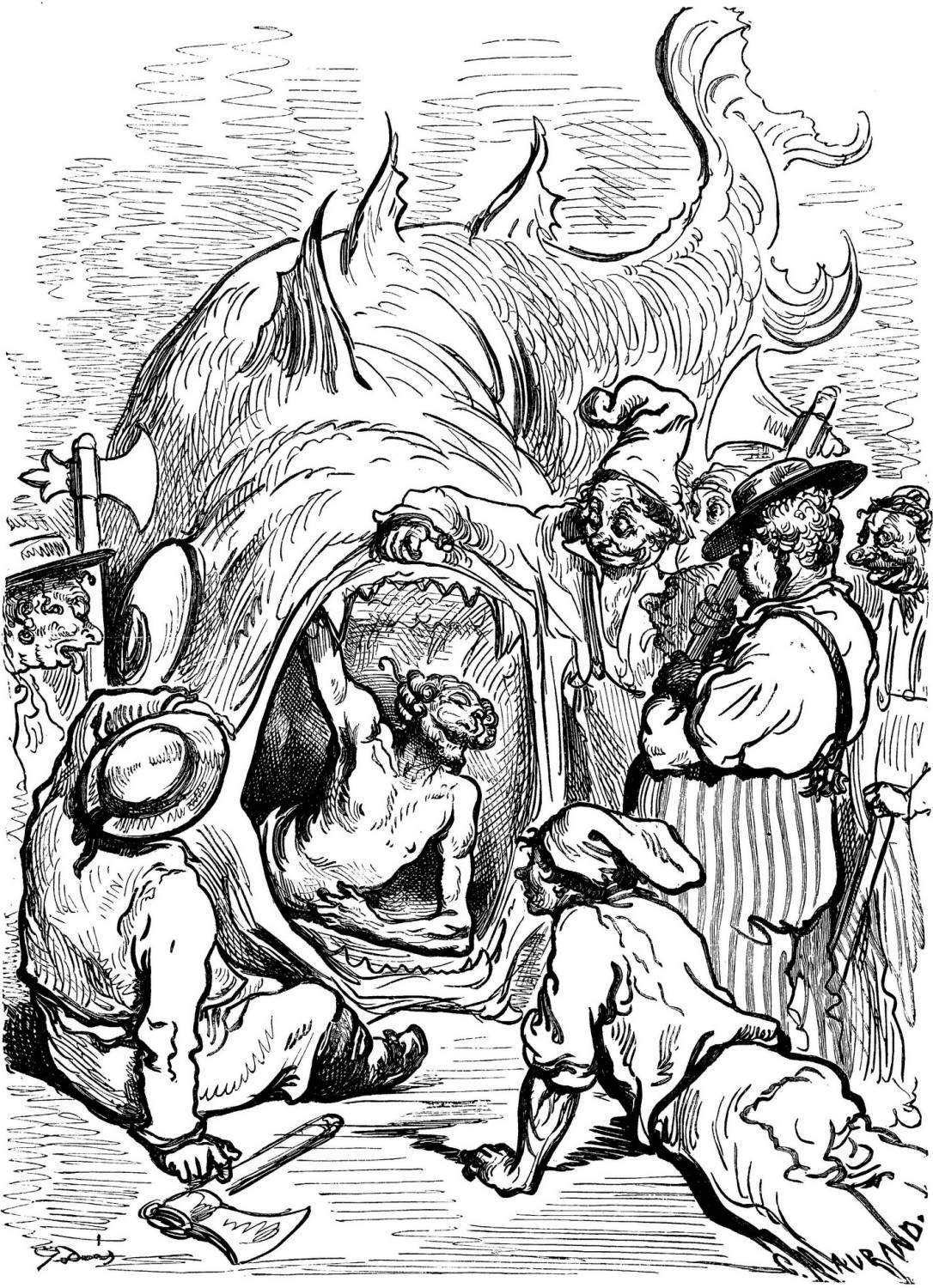

고래는 성경에도 등장한다. 요나가 큰 물고기에게 삼켜지는 이야기는 꾸란[6]과 성경의 요나서에 모두 기록되어 있으며, 예수는 마태오 복음서 12:40에서 이를 언급했다. 이 에피소드는 중세 예술에서 자주 묘사되었으며(예: 프랑스 모자크 수도원 교회의 12세기 기둥 머리 장식), 성경은 또한 창세기 1:21, 욥기 7:12, 에제키엘 32:2에서 고래를 언급한다. 욥기 41:1-34에서 자세히 묘사된 "리바이어던"은 일반적으로 고래를 가리키는 것으로 이해된다. 애가 4:3의 "바다 괴물"은 일부 학자들에 의해 해양 포유류, 특히 고래를 지칭하는 것으로 해석되었지만, 대부분의 현대 번역본에서는 대신 "자칼"이라는 단어를 사용한다.[13]

1585년, 알레산드로 파르네세와 1582년 앙주 공작 프랑수아는 앤트워프 항구 도시로의 공식 입성을 기념하는 행사에서 "해왕과 고래"를 포함한 배를 맞이했는데, 이는 적어도 도시의 부가 바다에 대한 의존성을 보여주는 것이다.[14]

1896년, 더 팔 몰 가제트에 실린 한 기사는 뉴사우스웨일스주 에덴의 포경 마을에서 2~3년 전에 시작된 것으로 추정되는 대체의학의 한 관행을 대중화했다.[15] 고래 사체 안에 들어가 몇 시간 동안 머무르면 류머티즘 증상이 완화될 수 있다고 믿었다.[16]

고래는 현대 문학에서도 중요한 역할을 한다. 예를 들어, 허먼 멜빌의 ''모비 딕''은 에이해브의 주요 적대자로 "거대한 흰 고래"를 등장시킨다. 이 고래는 멜빌이 고래 중 가장 큰 종류로 여긴 알비노 향유고래이며, 역사적으로 증명된 수컷 고래 모카 딕을 부분적으로 기반으로 한다. 러디어드 키플링의 ''그냥 그런 이야기''에는 "고래가 어떻게 목구멍에 들어갔는가"라는 이야기가 포함되어 있다. 고래는 줄리아 도널드슨과 악셀 셰플러의 수상 경력에 빛나는 어린이 책 ''달팽이와 고래''(2003)에 등장한다.

니키 카로의 영화 ''고래를 탄 소녀''는 마오리족 소녀가 추장의 적합한 후계자가 되기 위한 여정에서 고래를 탄다.[17] 월트 디즈니의 영화 ''피노키오''는 영화 마지막 부분에서 몬스트로라는 거대한 고래와의 대결을 묘사한다.

해양 과학자 팀이 녹음한 ''혹등고래의 노래''는 1970년에 인기를 얻었다. 앨런 호바네스의 관현악곡 ''그리고 신은 거대한 고래를 창조하셨다''(1970)에는 혹등고래와 북극고래의 녹음된 소리가 포함되어 있다.[18] 녹음된 고래 발성은 레오 페레의 노래 "Il n'y a plus rien"과 주디 콜린스의 "Farewell to Tarwathie"(1970년 앨범 ''Whales and Nightingales''에 수록)를 포함한 다른 많은 음악 작품에도 등장한다.

고래는 세계의 다양한 지역에서 신성시되고 있다. 일본에서도 어업신이나 표착신·"요리신 신앙"으로서 신격화되어 왔다.

; 노르웨이

: 노르웨이 등 북유럽에서도 고래가 물고기를 몰아 풍어를 가져온다는 전승이 있으며, 이것은 브라이드 고래에 Sei(사이)라는 물고기가 따라붙어 그것을 모으는 것으로 여겨진다.[19] 북유럽의 사례에 대해서는 나중에는 기독교와 결부되어, 신이 어획에 도움을 주기 위해 고래를 가져다준다는 설명이 교회 관계자에 의해 행해지기도 했다. 어떤 교회 관계자는 어민들이 다툼을 일으키면 신의 노여움을 사 고래가 도와주지 않게 된다는 설명을 하고 있지만, 일반적인 이해였는지는 불명이다.

; 베트남

: 베트남에서는 고래를 cá ông(까 옹)이라고 부르며 옛날부터 신앙 대상으로 해왔다. cá는 "물고기"를, 수식어인 ông은 한자 "翁"에서 유래하여 "할아버지"를 의미하지만, 연장 남성 일반에 대한 존칭으로도 범용되는 말이다. 전체적으로 "어르신 물고기" 또는 "Sir fish"(어경)라고 해야 할 의미가 되지만, 경의와 친애의 정이 담긴 호칭이다.

; 원주민(아보리진)

: 오스트레일리아의 북해안과 그 주변 섬에 사는 아보리진은 병코돌고래를 토템으로 신격화하며, 샤먼과 교신하여 풍어를 가져온다고 한다.[20] 아이누 민족은 고래를 가져다주는 존재로 흰수염고래(이빨고래)류의 범고래를 바다의 신으로 숭배했으며, 이와 비슷한 예로 포경 지역이었던 이시카와현 우시츠(宇出津)에서도 포경 대상인 고래를 몰아주는 범고래를 "신주"라고 불렀다.

일본에서는 고래는 포획의 대상인 동시에 신앙의 대상이었다.

; 에비스와의 동일시

: --

: 일본에서는 도미와 낚싯대를 든 모습으로 알려져 있으며 어업의 신이기도 한 "에비스]"와의 동일시가 이루어졌다. 유래에 대해서는 여러 설이 있지만, 현재도 어부가 고래에

6. 5. 2. 언어

만엽집에서는 현재의 고래를 가리키는 말은 "이사나(鯨魚, 鯨名, 勇魚, 不知魚, 伊佐魚)" 또는 "이사"이며, 포경은 "이사나토리", "이사나토루"이다.[15]"'''경예'''(鯨鯢)"라는 호칭도 일반적이었다. 카이바라 에키켄의 저서 『일본석명』이나 아라이 하쿠세키의 저서 『도아』에 따르면, "쿠"는 고어로 흑을 나타내고 "시라"는 백을 나타내 "흑백"으로 "쿠시라"였다. 그 후 "시"는 "치"로 바뀌어 "쿠치라"가 되고 "치"가 "지"로 변하여 "쿠지라"가 되었다고 설명하고 있다.

고래의 몸 또는 고래고기의 본가죽(검은 표피와 흰 지방층)을 본뜬 흑백 디자인에서 유래하는 경우가 많다. 또한, 고래의 크기를 빗댄 표현도 많다.

- '''산고래'''(야마쿠지라) - 주로 멧돼지 고기를 의미하지만, 그 외의 짐승 고기(특히 야생 짐승)를 가리키는 경우도 있다.[16]

- '''피고래'''(카와쿠지라) - 고래의 등과 배의 색깔 차이를 본떠 그릇의 입구가 검게 된 찻잔이나 찻종 등을 말한다.

- '''고래띠'''(쿠지라오비) - 일본 옷의 띠로, 겉과 안이 있으며, 고래의 등과 배의 색깔 차이를 본떠 고래띠라고 불린다.

- '''고래 자'''(쿠지라자쿠) - 일본식 재봉용 자이다. 원래는 고래의 수염으로 만들어졌다.

- '''고래 두부'''(쿠지라토후) - 두부의 한 면에 다시마 등으로 색을 내어 흑백으로 만든 것.

- '''고래 양갱'''(쿠지라요칸) - 화과자의 일종으로 고래고기의 외관을 본떴다.

- '''고래 떡'''(쿠지라모치) - 떡과자의 일종으로 고래고기의 외관을 본떴다.

- '''고래 장막'''(쿠지라마쿠) - 검은색과 흰색 천을 번갈아 꿰맨 (주로 불교식 장례 때 사용되는) 드리개. 고래띠와 마찬가지로 고래의 몸에 비유하여 고래 장막이라고 불린다.

- '''고래 백합'''(쿠지라유리) - 백합뿌리 요리법 중 하나. 판에 얇게 펴면 모양이 피고래와 비슷하여 "고래 백합"이라는 이름이 붙었다.

- '''경음'''(게이인) - 벌컥벌컥 술을 마시는 모습.

- '''경음'''(게이온) - 종이나 종소리가 울려 퍼지는 모습.

- '''경예'''(케이게이, 게이게이, 게이지) - 고래가 수컷 고래이고, 예가 암컷 고래를 가리키며, 이를 합쳐 고래를 의미한다. 큰 입으로 작은 새우나 물고기를 삼키는 모습에서 다수의 약자에게 피해를 주는 극악인 또는 그 주모자를 가리키며, 큰 형벌이나 죄인을 의미한다.

- '''경종'''(게이쇼) - 범종을 말하며, 별칭으로 화경, 거경 등이 있다.

- '''경돈'''(게이돈) - 큰 입으로 작은 새우나 물고기를 삼키는 모습에서, 강자나 패자가 약자 등을 삼키는 것, 또는 강한 국가나 지역이 약한 국가나 지역을 흡수 합병 또는 병합하는 것을 말한다.

- '''경파'''(토키, 게이하) - 큰 파도나 웅성거리는 소리 "에이에이 오우오우"를 나타낸다.

- '''경붕'''(게이호) - 큰 것. 또는, 큰 것의 비유.

- '''순쿠지라''' - 가고시마 방언으로 끝이나 모퉁이를 의미한다.

7. 고래의 이용

고래는 선사 시대부터 세계 각지에서 사냥 도구로 가공, 이용되어 왔다는 것이 패총의 발굴에서 밝혀졌다.

일본에서는 조몬 시대와 야요이 시대의 패총에서 사냥 도구뿐만 아니라, 공업 제품을 가공하는 작업대나, 종교 의식에 사용된 것으로 추정되는 장식 칼이 발견되어 고래뼈가 다양한 형태로 이용되었다.

에도 시대에는 고래 세공으로 네츠케를 비롯한 다양한 공예품을 만들어 일본의 전통 문화로 계승되었다. 근대에는 향유고래의 이빨을 상아 등과 마찬가지로 조각물 등의 공예품으로 가공하기도 한다. 파이프나 인재 등에 사용된 예가 있다.

나무가 자라지 않는 환경에서 살아온 이누이트는 주거의 골조에 고래뼈를 사용한다. 또한 최근에는 캐나다, 미국의 선주민인 이누이트와, 뉴질랜드의 선주민인 마오리가 역사적으로 고래를 이용해 온 경위로 인해 고래 이빨이나 뼈를 가공한 공예품을 제작하고 있다.

일각고래의 엄니는 중근세에 약으로 사용되었다(다만, 유니콘의 뿔로 여겨져 고래의 이빨이라는 것이 알려지지 않은 채 사용되는 경우도 많았다).

고래에서 채취한 고기나 가죽을 먹는 풍습은 예로부터 여러 국가와 지역에 존재해 왔다. 일본, 인도네시아, 필리핀, 노르웨이, 아이슬란드, 그린란드, 페로 제도, 알래스카, 캐나다 등은 민족적, 문화적 전통 음식으로 조리법도 다양하다. 일본에서도 다양하고 고도로 세련된 조리법이 존재하며, 일본 요리 문화의 중요한 부분을 차지한다. 식용 부위도 붉은 살코기뿐만 아니라, 기름 껍질이나 내장, 연골 등 국가나 지역에 따라 다양하다. 영국이나 프랑스 등 서유럽에서도 식용하는 습관이 아예 없었던 것은 아니지만, 근해 자원의 고갈 등으로 인해 사라졌다.

'''고래 수염'''은 수염고래류에게서만 발견되는 부위로, 위턱에서 원래 이가 나야 할 부분의 피부가 변형되어 생긴 것이다. 손톱과 마찬가지로 계속 자라는 특징을 가지며, 양쪽을 합쳐 600개 가까이 되기도 한다. 고래 수염은 포식 시 이의 역할을 대신하며, 수염고래류는 대량의 해수와 함께 먹이를 들이마신 후, 해수만 뱉어내고 먹이만 먹는데, 이때 먹이를 입 안에 잡아두는 필터 역할을 한다. 주요 먹이의 차이로 인해, 고래 종류에 따라 모양과 성질이 상당히 다르다.

고래 수염은 적당한 경도와 유연성, 가벼움을 갖추고 있어, 포경이 발달한 지역에서는 플라스틱이 없던 시대에 공예 등의 분야에서 널리 사용되었다. 특히 귀신고래의 수염은 길고 유연하여 귀하게 여겨졌다. 일본에서 고래 수염은 낚싯대의 끝 부분, 태엽, 가미시모의 어깨 옷을 성형하기 위한 부품 등 다양하게 사용되었지만, 특히 유명한 것은 의복 자(고래 자)와 분라쿠 인형의 머리를 움직이기 위한 조작 밧줄이다. 서양에서는 코르셋이나 드레스의 허리를 부풀리기 위한 뼈로도 사용되었다.

고래 기름은 고래의 지방, 뼈 등에서 채취한 기름으로, 흰긴수염고래, 긴수염고래, 참고래 등의 수염고래류에서 얻은 긴수염고래 기름과 향유고래, 낫돌고래 등의 이빨고래류에서 얻은 향유고래 기름이 있지만, 단순히 고래 기름이라고 할 때는 전자를 가리키는 경우가 많다.

고래 기름은 예로부터 등유, 비누 원료, 글리세린 원료, 피혁 공업, 감마제 등에 사용되었지만, 최근에는 경화 고래 기름으로 식용유(마가린 원료 등), 화장품 원료 등 더욱 광범위하게 이용되었다. 고래 한 마리에서 얻을 수 있는 기름량은 흰긴수염고래의 경우 약 120배럴이다. 흰긴수염고래에서 얻을 수 있는 기름량은 다른 고래에서 얻을 수 있는 기름량의 최소공배수였기 때문에, 포경 두수 등은 흰긴수염고래로 환산하여 표시되었다(BWU 방식).

; 멜론체

: 향유고래 머리 부분의 멜론체 주변의 섬유 다발(천 줄기)은 테니스 라켓의 거트(줄)에 사용되었다. 멜론체의 피막은 태평양 전쟁 중 피혁 원료로 사용되었다.

; 특수한 부위

: 향유고래의 장내 생성물은 용연향이라 칭하며, 향료로 귀하게 여겨졌다.

: 일부 부위는 약품류의 원료로도 사용된다. 간에서는 간유가 채취된다. 뇌하수체, 췌장, 갑상선 등에서는 호르몬제가 생산되었다.

; 잔재의 이용

: 고래기름 채취 후의 찌꺼기나 식용 외의 고기 등은 비료로 사용되는 경우가 있었다. 일본에서는 '''고래비'''라고 불렀다. 고기, 뼈, 가죽 등을 삶아 맷돌 등으로 분쇄한 것으로, 정어리 비료 등과 같은 해산 비료로 사용되었다. 에도 시대부터 고래기름 찌꺼기의 재이용 등으로 이루어졌다. 다만 고래기름 채취 후의 찌꺼기는 식용(기름 찌꺼기)으로 사용되기도 했다.

: 메이지 시대 이후 근대 포경 기지로서 사용된 미야기현 오시카정 아유카와하마(현 이시노마키시) 등에서는 고래비 생산이 지역 산업으로 번성했다.

: 식용 습관이 없는 많은 근대 서구 국가에서는 채유에 적합하지 않은 붉은 살코기의 주요 용도였다. 마찬가지로 사료로도 사용된 적이 있다. 특히 모피용 밍크의 사료에 많이 사용되었다. 영국 등에서는 애완동물 사료용으로도 사용했다.

참조

[1]

웹사이트

When whales walked on four legs

https://www.nhm.ac.u[...]

2022-03-12

[2]

웹사이트

whale (n.)

https://www.etymonli[...]

2018-03-18

[3]

웹사이트

hwæl

http://bosworth.ff.c[...]

2019-06-06

[4]

참고자료

[5]

웹사이트

Mingan Island Cetacean Study (MICS)

https://www.rorqual.[...]

2024-08-11

[6]

참고자료

[7]

논문

Cytochrome b gene of marine mammals: Phylogeny and evolution.

1994

[8]

논문

Phylogenetic relationships of artiodactyls and cetaceans as deduced from the comparison of cytochrome b and 12S rRNA mitochondrial sequences

1997

[9]

논문

Towards resolving the interordinal relationships of placental mammals

1999

[10]

논문

On the Unnecessary and Misleading Taxon “Cetartiodactyla”

2022

[11]

서적

新版 絶滅哺乳類図鑑

丸善出版

2011

[12]

논문

沖縄海域におけるザトウクジラの鳴音の音響特性に関する研究

https://hdl.handle.n[...]

[13]

뉴스

マッコウクジラの「排泄物」、CO2削減に貢献=豪研究

http://jp.reuters.co[...]

로이터

[14]

서적

クジラの世界

創元社

[15]

문서

クジラに「魚」が付くのは、形状から魚と認識されていたためである。

[16]

문서

仏教では、獣肉を食することは禁止されていた。それを回避するために魚と認識されていた鯨を用いたとされている。類似にウサギが兎(う)と鳥の鷺(さぎ)で、ウサギ。1羽、2羽と数える事例と同じ理由である。

[17]

뉴스

あ、それ違法です! ─ イギリスの変な法律

http://www.news-dige[...]

뉴스다이제스트

[18]

서적

Commentaries on the Laws of England(イギリス法釈義)

[19]

서적

ニタリクジラの自然誌 ―土佐湾に住む日本の鯨―

平凡社

2000

[20]

서적

イルカと一緒に遊ぶ本

青春出版社

1998

[21]

보고서

新しいFAOのレポート

http://www.fao.org/3[...]

2018

[22]

논문

Competition for food in the ocean: Man and other apical predators

http://www.fao.org/t[...]

2001

[23]

서적

世界クジラ戦争

PHP研究所

2010

[24]

서적

常識はウソだらけ

ワック

2007-10-01

[25]

웹사이트

Fishing Down Marine Food Webs

http://www2.fisherie[...]

Fisheries Centre, University of British Columbia

2015-06

[26]

논문

The Japanese Whale Research Program under Special Permit in the western North Pacific Phase-II (JARPN II): origin, objectives and research progress made in the period 2002-2007, including scientific considerations for the next research period

http://www.icrwhale.[...]

2009

[27]

서적

なぜクジラは座礁するのか? 「反捕鯨」の悲劇

河出書房

2002

[28]

웹사이트

反捕鯨団体の言われなき批判に対する考え方 - II 鯨資源の利用の是非について

http://www.whaling.j[...]

日本捕鯨協会

[29]

문서

「ヒゲクジラ類#生態」参照。

[30]

서적

クジラはなぜ優雅に大ジャンプするのか

実業之日本社

1994

[31]

문서

「南極圏の生態系における地位」および「バイオマスおよび生産量」も参照。

[32]

뉴스

読売新聞

2002-05-21

[33]

뉴스

「クジラが魚食べて漁獲減」説を政府が撤回 - 国際捕鯨委員会で森下・政府代表代理が「修正」発言

https://web.archive.[...]

JanJan

2009-06-30

[34]

웹사이트

海棲哺乳類の生存に影響する人間活動

https://www.jwcs.org[...]

[35]

서적

イルカを食べちゃダメですか? 科学者の追い込み漁体験記

光文社

2010

[36]

웹사이트

クジラ保護に関するWWFジャパンの方針と見解 (2005年5月)

https://www.wwf.or.j[...]

2005-05-00

[37]

간행물

第3回 鯨類捕獲調査に関する検討委員会議事概要

https://www.jfa.maff[...]

農林水産省

[38]

논문

北西北太平洋および南極海におけるミンククジラ Balaenoptera acutorostrataの摂餌生態に関する研究

https://hdl.handle.n[...]

北海道大学

1998-03-25

[39]

뉴스

「日本で魚が獲れない理由」を知った小学生の驚愕 - よくある大人の反論「外国船・海水温上昇・クジラ」

https://toyokeizai.n[...]

東洋経済新報社

2024-11-09

[40]

Youtube

How Whales Change Climate

https://www.youtube.[...]

2019-01-29

[41]

뉴스

クジラ1頭に2億円の経済効果 IMFの学者が試算

https://www.nikkei.c[...]

日本経済新聞

2024-01-20

[42]

뉴스

クジラが食べるとオキアミは増える...海洋環境を支える「オキアミのパラドックス」

https://www.newsweek[...]

ニューズウィーク

2024-07-04

[43]

웹사이트

クジラは気候変動対策において重要な役割を果たしている、その理由とは?

https://gigazine.net[...]

GIGAZINE

2024-07-04

[44]

간행물

第4回 鯨類捕獲調査に関する検討委員会議事概要

https://www.jfa.maff[...]

農林水産省

[45]

뉴스

(제목 없음)

http://www.25today.c[...]

日豪プレス (AAP)

2008-10-15

[46]

논문

Are whales eating too many fish, revisited.

https://www.research[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com