묵자

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

묵자는 전국 시대의 사상가로, 검소함과 겸애(모두를 차별 없이 사랑하는 것)를 강조하며 유교와 대립하는 독자적인 철학을 펼쳤다. 그는 하층민 출신으로 추정되며, 목수이자 뛰어난 기계 제작 능력을 갖춘 기술자였다. 묵자는 전쟁을 반대하고, 사회 구성원 모두에게 이익이 되는 결과를 중시하는 결과주의 윤리학을 주창했다. 그의 사상은 십론(十論)으로 대표되며, 능력 있는 자의 등용, 보편적 사랑, 전쟁 반대, 검소한 생활 등을 강조한다. 묵가의 사상은 묵자(墨子)라는 책에 기록되어 있으며, 후대에 유교에 흡수되거나 쇠퇴했지만, 현대에도 재평가되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 출신 및 생애

묵자의 출신에 대해서는 여러 설이 분분하다. '묵(墨)'이 성씨인지에 대해서도 논란이 있는데, 묵자는 이름이고 성씨는 알 수 없다는 설[39]과 묵은 씨족이고 성씨는 '자(子)'라는 설[39]도 있다.

묵자는 참사랑이 부족하여 세상이 혼란스럽다고 보고, 사람들이 평등하게 서로 사랑하고 남에게 이롭게 하면 하늘의 뜻과 일치하여 평화롭게 된다는 겸애를 주장했다.[49] 묵자는 이를 실행하는 방법으로 빈부 격차가 없는 경제적 평등을 강조하고 검소하게 생활하며 예악을 가볍게 생각하라고 주장했다. 정치적으로는 비공(非攻)을 주장했다.

'묵(墨)'이라는 글자는 검다는 뜻으로, 두 가지 해석이 가능하다. 첫째는 묵자의 피부색이 검었다는 것이고, 둘째는 묵자가 이마에 먹물을 새기는 형벌인 묵형(墨刑)을 받았다는 것이다.[38][39] 피부색이 검었다는 것은 햇볕에 그을렸다는 의미로, 묵자가 직접 노동하는 농민과 같은 하층민 출신이었음을 짐작하게 한다. 묵형을 받았다는 해석 역시 당시 묵형을 받은 범죄자들이 하층민으로 전락했다는 점을 고려하면, 묵자가 하층민의 삶을 살았다는 결론으로 이어진다. 묵자라는 이름은 그가 노동하는 하층민 출신이었으며, 통치자도 백성처럼 검소하게 살아야 한다는 그의 주장이 이러한 배경에서 나왔음을 보여준다.

고대 중국 은허 유적에서 태평양계 흑인종의 유골이 발견된 점을 고려하면, 묵자가 짙은 피부색 때문에 '묵자'라고 불렸을 가능성도 있다.

중국 기록에는 묵씨가 여성 강씨로 되어 있지만, 묵자와의 관련성은 명확하지 않다. 묵자가 여성일 가능성도 제기되지만, 기원전에는 단성화가 거의 진행되지 않았기 때문에, 묵으로 발음되는 복성을 줄여 묵씨가 되었다고 보기도 어렵다. 공자, 노자, 순자, 장자는 당대에 성이 없었고, 후대에 발음과 성씨를 연결하여 연원이 만들어졌다.

대부분의 역사가들은 묵자가 관직에 오른 하급 장인 계급 출신이었다고 본다.[5] 묵자는 노나라(오늘날의 산둥성 텅저우시) 출신이지만, 송나라에서 잠시 관직을 맡기도 했다.[6] 공자처럼 묵자는 전국시대에 여러 통치 국가에서 관리가 되고자 하는 사람들을 위한 학교를 운영했다.[6]

묵자는 목수였고 기계 제작에 뛰어난 능력을 보였다. (여반 참조) 높은 관직에 오르지는 못했지만, 여러 통치자들에게 방어 시설 전문가로 인정받았다. 그는 젊은 시절 유교를 배웠지만, 유교가 운명론적이고 축제와 장례식에 지나치게 많은 비용을 들여 서민들의 생계와 생산성을 해친다고 비판했다. 묵자는 생전에 공자에 필적하는 많은 추종자를 얻었으며, 이들은 대부분 기술자와 장인들로, 묵자의 철학적, 기술적 저술을 공부하는 규율 있는 집단으로 조직되었다.

사마천의 『사기』 맹자순경열전에는 "대개 묵자는 송나라의 대부(大夫)이다"라는 기록이 있어, 전한 시대부터 이미 묵자는 수수께끼가 많은 인물이었음을 알 수 있다.

묵자는 처음에는 유학을 배웠지만, 유학의 인(仁) 사상을 차별적인 사랑이라고 비판하며, 차별 없는 사랑을 주장하는 독자적인 사상을 발전시켜 하나의 학파를 이루었다. 그러나 그의 평화주의 사상은 군비 확장에 열중하던 제후들과 맞지 않아, 결국 묵가는 쇠퇴하게 되었다.

3. 철학

묵자는 유가의 존비친소에 기초한 사랑을 비판하면서, 다른 사람의 가족도 자신의 가족을 대하듯 하라고 주장하는 겸애를 주장하였다. 묵자는 유교의 허례허식이 백성의 이익을 저해한다고 판단하여 유교의 예를 맹렬히 비판하였는데, 유가의 삼년상에 대한 비판은 그의 사상을 대표한다. 공자를 포함한 사상가 대부분은 통치자가 백성을 이롭게 해야 한다고 주장했으나 묵자는 통치자도 백성처럼 검소하게 생활해야 한다고 주장하면서 관습화된 예를 소모성이 있다고 생각하였다.

묵자의 사상을 보면, 상현(尙賢)은 유가의 주장을 반박하여 관리 임용에 신분이나 직업에 구애하지 않고 문호를 넓게 개방하여 등용하라고 하였다. 묵자의 겸애는 자국과 타국, 자가와 타가의 차별을 없애고 사람은 널리 서로 사랑하라는 묵자 사상의 결정체인데 공자의 주장과 일부 통하는 면이 있다.

비공(非攻)은 전쟁이 불의이고 백성을 해친다고 주장하여 현대 평화주의 이론과 공통점이 있다. 절용과 절장은 군주의 의례적인 사치에 반대한 것이다. 비악(非樂)에서는 궁정음악이 백성의 이익에 배반됨을 말하였다. 천지(天志)에서는 하늘이 뜻하는 것은 인간 사회의 정의가 되며, 모든 사람이 본받고 따라야 할 규범이 된다고 하였다. 상동(尚同)은 나라의 상하가 일치해야 하고 천자가 행하는 것이 하늘의 뜻과 부합되어야 한다고 하였다.

묵자의 도덕적 가르침은 내성, 자기 성찰, 진정성을 강조했으며, 의례에 대한 순종을 강조하지는 않았다.[7] 그는 사람들이 역경을 통해 세상을 배운다고 보았다.[8] 묵자는 금욕주의와 자제의 삶을 살고 물질적이고 정신적인 사치를 버릴 것을 촉구했다.

묵자는 하(夏)나라와 중국 신화의 고대인들을 이상화했지만, 현대 생활이 고대의 방식을 본떠야 한다는 유교적 믿음을 비판했다. 묵자는 "고대"라고 여겨지는 것이 실제로는 당시 혁신적이었기 때문에 현재의 혁신을 저해하는 데 사용되어서는 안 된다고 주장했다.[9]

묵자는 한비자처럼 역사가 필연적으로 진보한다고 믿지는 않았지만, 운명(命|mìng중국어)에 대한 비판을 공유했다. 묵자는 사람들이 자신의 상황을 변화시키고 자신의 삶을 이끌어갈 능력이 있다고 믿었는데, 이는 감각을 사용하여 세상을 관찰하고 원인, 기능, 역사적 근거에 따라 사물과 사건을 판단함으로써 달성할 수 있다고 했다.[10] 이것은 묵자가 진술의 참과 거짓을 검증하기 위해 권장한 "삼단 논법"이었다. 그의 제자들은 나중에 이 이론을 확장하여 명가를 형성했다.

묵자는 유교의 "운명" 개념에 반대하고[13] "반숙명론"(非命중국어)이라는 개념을 제시했다. 유교 철학은 사람의 삶, 죽음, 부, 가난, 사회적 지위가 전적으로 운명에 달려 있기 때문에 바꿀 수 없다고 주장한 반면, 묵자는 노력과 덕행이 삶에서 자신의 위치를 바꿀 수 있다고 주장했다.

묵가의 윤리학은 결과주의의 한 형태로, 행위의 도덕성은 사회 구성원 모두에게 이익을 가져오는 결과에 의해 결정된다.[14] 묵자는 공격적인 전쟁, 사치스러운 장례식, 음악과 춤 등을 비난했다. 스탠퍼드 철학 백과사전에 따르면 묵가의 결과주의는 "세계에서 가장 오래된 결과주의의 형태"이다.[14]

묵자 윤리학은 국가의 안정에 기여하는 정도에 따라 도덕적 평가를 하는 국가 결과주의로 해석되기도 한다.[15] 묵자는 사회 질서, 물질적 부, 인구 증가를 기본적인 선(善)으로 보았다.[16] 그는 전쟁이 생명과 자원을 낭비한다고 비판했지만, 도시 방어의 필요성은 인식했다.[17] 제러미 벤담과 달리, 묵자는 개인의 행복보다 국가의 결과가 더 중요하다고 생각했다.[16]

다른 해석에 따르면, 묵자 결과주의는 국가 전체의 복지보다는 국민 자신의 복지에 초점을 둔다.[18] 묵자는 인구 증가, 번영하는 경제, 사회 질서라는 측면에서 국민에게 이익을 주는지를 기준으로 행위를 평가했다.

묵가의 10가지 핵심 교리는 다음과 같다.

조셉 니덤(Joseph Needham)에 따르면, 《묵자》에는 뉴턴의 운동 제1법칙의 전조가 되는 문장이 있다.[32] 《묵자》에는 광학과 역학에 대한 독창적인 추측도 포함되어 있지만, 후대 중국 철학자들에게 계승되지 않았다. 묵가는 논리의 원리를 발전시키는 데 시간을 할애했다.[33]

묵자는 카메라 옵스큐라(camera obscura)의 물리적 원리를 최초로 설명한 사람 중 하나이다.[34][35][36]

3. 1. 겸애(兼愛)

묵자는 차별 없는 사랑, 즉 겸애(兼愛)를 주장했다. 묵자는 당시 사회 혼란의 원인이 서로 사랑하지 않기 때문이라고 보았다. 그는 사람들이 서로 평등하게 사랑하고 남에게 이롭게 하면 하늘의 뜻과 일치하여 평화롭게 된다고 믿었다.[49] 묵자는 유가의 차별적인 사랑을 비판하며, 다른 사람의 가족도 자신의 가족처럼 대하라고 강조했다. 이는 유가로부터 '아비도 몰라보는 집단'이라는 비난을 받았다.[49]

묵자는 겸애가 자비심에서 비롯되며, 이는 "불이 위로 향하거나 물이 아래로 향하는 것처럼 자연스럽게" 온다고 주장했다. 단, 권력자들이 모범을 보일 때 가능하다. 그는 "보편적" 사랑과 "차별적" 사랑을 구분하며, "보편적" 사랑은 의로움에서, "차별적" 사랑은 인간의 노력에서 비롯된다고 보았다.

묵자는 "의도"와 "실제"를 구분하여, 실제로 모든 사람에게 이익을 가져다줄 수 없을지라도 사랑하려는 의지를 중시했다. 그는 ''시경''의 구절을 인용하며, "내게 복숭아를 던져주면 나는 그에게 자두를 돌려준다."라고 말하며, 다른 사람을 대하는 방식대로 대우받을 것이라고 강조했다.[11]

묵자의 겸애 사상은 유가의 인, 불가의 자비와 유사하며, 귀신의 존재를 인정하는 종교적 색채를 띠었다.[49] 그러나 묵자의 겸애는 기득권층의 정치적 이유로 인해 역사적, 철학적으로 발전하지 못하고, 묵가 역시 진 이후 쇠퇴하여 소멸하였다.[49]

묵자의 사상은 《묵자》에 기록되어 있으며,[49] 그의 도덕적 가르침은 내성, 자기 성찰, 진정성을 강조하고, 의례에 대한 순종을 강조하지 않았다.[7]

묵자는 사람들이 자신의 상황을 변화시키고 자신의 삶을 이끌어갈 능력이 있다고 믿었다.[10] 그는 "공평한 돌봄" 또는 "보편적 사랑"(兼愛|겸애중국어)이라는 개념으로 가족과 씨족 구조에 대한 강한 애착을 대체하려 했다. 그는 사람들이 원칙적으로 모든 사람을 똑같이 돌봐야 한다고 주장했다.[11]

묵가는 유가에 대한 반대 주장이 많으며, 실용주의적이고, 질서의 안정과 노동, 절약을 통해 백성을 구제하고 국가 경제를 강화하는 것을 목표로 했다.

겸애(兼愛)는 묵가의 십대 주장 중 하나로, 모든 사람을 공평하게 차별 없이 사랑하라는 가르침이다. 현대의 박애주의와 비슷하며, 유가의 사랑은 가족이나 어른에게만 치우친 편애라고 비판했다. 또한, 이익은 차별 없음으로부터 생기고, 불이익은 차별로부터 생긴다고 했다.

3. 2. 비공(非攻)

묵자는 전쟁이 불의이며 백성을 해친다고 주장하며 현대 평화주의 이론과 공통점을 보인다.[49] 묵자는 타국에 대한 침략을 부정하는 가르침을 설파했는데, 방어를 위한 전쟁은 부정하지 않아 묵가는 토목, 야금과 같은 공학 기술과 뛰어난 인간 관찰이라는 두 가지 측면에서 성곽 방어 기술을 연마하여 타국에 침략당한 성의 방어에 직접 참여하여 성과를 거두었다. 또한 “한 사람을 죽이면 사형인데, 왜 백만 명을 죽인 장군이 훈장을 받는가?”라고 의문을 제기하기도 했다.[42]

『묵자』 공서편(公輸篇)에는 다음과 같은 묵자의 일화가 전해진다.

어느 때 초(楚)나라 왕은 전설적인 목수 공서반(公輸盤)이 개발한 신병기 운제(雲梯)(공성용 사다리)를 사용하여, 송(宋)나라를 병합하려고 획책했다. 묵자는 급히 초나라로 가서 공서반과 초나라 왕에게 송나라를 공격하지 않도록 간청했다. 초나라 왕은 묵자가 공서반과 책상 위에서 모의 공성전을 하고, 묵자가 그것으로 방어해 낸다면 송나라를 공격하는 것은 백지로 하겠다고 제안했다. 책상 위 모의 전투의 결과, 묵자는 공서반의 공격을 모두 격퇴했고, 게다가 여유까지 있었다. 왕의 면전에서 체면을 구긴 공서반은, “나에게는 더욱 비책이 있지만, 여기서는 말하지 않겠습니다”라고 의미심장한 말을 했다. 그러자 묵자는 “비책이란, 나를 이 자리에서 죽여 버리자는 것이겠지만, 이미 비책을 전수받은 제자 300명을 송나라에 파견했으므로, 내가 죽더라도 제자들이 반드시 송나라를 지키겠습니다”라고 대답하여, 다시 공서반을 꼼짝 못하게 했다. 일련의 상황을 보고 감탄한 초나라 왕은, 송나라를 공격하지 않겠다고 묵자에게 맹세했다. 이렇게 묵자는 송나라를 멸망의 위기에서 구해냈다.

3. 3. 상현(尙賢)

묵자는 관리 임용에 신분이나 직업에 구애받지 않고 문호를 넓게 개방하여 등용해야 한다고 주장했다.[49] 이는 유가의 주장을 반박하는 것으로, 묵자는 능력 있는 사람을 귀천에 상관없이 등용해야 한다고 보았다. "관무상귀이민무종천(官無常貴而民無終賤)"이라는 말에서 알 수 있듯이, 묵자는 평등주의적인 색채가 강한 주장을 펼쳤다.

3. 4. 절용(節用)

묵자는 낭비를 없애고 검약하라는 가르침을 펼쳤다.[49] 묵자는 유교의 허례허식이 백성의 이익을 저해한다고 보았고, 특히 사치스러운 장례식과 엄격한 애도 의식은 가문을 파산시키고 농업을 방해할 수 있다고 생각했다.[22] 묵자는 통치자도 백성처럼 검소하게 생활해야 한다고 주장하면서 관습화된 예를 소모성이 있다고 비판하였다.[49]

3. 5. 기타 사상

묵자는 유가의 차별적인 사랑에 만족하지 않고, 모든 사람을 공평하게 차별 없이 사랑하라는 겸애(兼愛)를 주장했다. 이는 현대의 박애주의와 유사하며, 유가의 사랑이 가족과 어른에게만 치우친 편애라고 비판했다. 또한, 이익은 차별 없음에서, 불이익은 차별에서 생긴다고 보았다.

당시 전쟁의 참혹함을 비난하며 침략 전쟁을 부정하는 비공(非攻)을 주장했지만, 방어 전쟁은 긍정했다. 묵가는 뛰어난 공학 기술과 성곽 방어 기술을 활용하여 침략당한 성의 방어에 직접 참여하기도 했다.

신분에 상관없이 유능한 사람을 등용해야 한다는 상현(尚賢)을 주장하여 평등주의적 경향을 보였다. 또한, 공동체 전체가 현자의 생각에 따라 가치 기준을 통일하고 사회 질서를 유지해야 한다는 상동(尚同)을 주장했다.

낭비를 없애고 검약하라는 절용(節用)과 장례를 간소화하라는 절장(節葬)을 주장하여, 제례를 중시하는 유가와 대립했다.

사람들을 무기력하게 만드는 숙명론을 부정하고, 노력으로 운명을 바꿀 수 있다는 비명(非命)을 주장했다. 쾌락에 빠져 노동에서 멀어지게 하는 무악(舞樂)을 부정하는 비악(非樂)을 주장했지만, 감정 표현으로서의 음악 자체는 긍정도 부정도 하지 않았다.

하늘(天)을 절대자로 설정하고, 하늘의 뜻은 사람들이 정의를 행하는 것이라는 천지(天志)를 주장했다. 선악에 따라 상벌을 내리는 귀신의 존재를 통해 나쁜 행위를 억제해야 한다는 명귀(明鬼)를 주장하여, 귀신에 대해 이야기하지 않으려 했던 유가와 대립했다.

묵자의 도덕적 가르침은 내성, 자기 성찰, 진정성을 강조했으며,[7] 사람들이 역경을 통해 세상을 배운다고 보았다.[8] 그는 물질적, 정신적 사치를 버리고 금욕주의와 자제의 삶을 살 것을 촉구했다.

묵자는 하(夏)나라와 중국 신화의 고대인들을 이상화했지만, 현재의 혁신을 저해해서는 안 된다고 주장했다.[9] 그는 사람들이 자신의 상황을 변화시킬 능력이 있다고 믿었으며,[10] "삼단 논법"을 통해 진술의 참과 거짓을 검증하려 했다.

묵자는 가족과 씨족 구조에 대한 애착 대신 "보편적 사랑"(兼愛|jiān ài중국어)을 제시했다. 그는 모든 사람을 똑같이 돌봐야 한다고 주장했지만,[11] "가까운 것부터 시작한다"는 원칙을 강조했다.

묵자는 인간에게 자비심이 자연스럽게 온다고 주장했으며, "보편적"(''jian'')과 "차별적"(''bie'')을 구분하여 "보편적"은 의로움에서 비롯된다고 말했다. 그는 유령과 영혼의 힘을 믿었지만, 실용적인 관점에서 숭배했다. 묵자에게 하늘(天|tiān중국어)은 자비로운 도덕적 힘이었으며,[12] 실력주의를 옹호했다.

묵자는 유교의 "운명" 개념에 반대하고[13] "반숙명론"(非命중국어)을 제시했다. 그는 노력과 덕행이 삶의 위치를 바꿀 수 있다고 주장했다.

묵가의 윤리학은 결과주의의 한 형태로, 행위의 도덕성은 사회 구성원 모두에게 이익을 가져오는 결과에 의해 결정된다고 보았다.[14] 묵자는 공격적인 전쟁, 사치스러운 장례식, 음악과 춤 등을 비난했다. 스탠퍼드 철학 백과사전에 따르면 묵가의 결과주의는 "세계에서 가장 오래된 결과주의의 형태"이다.[14]

묵자 윤리학은 국가의 안정에 기여하는 정도에 따라 도덕적 평가를 하는 국가 결과주의로 해석되기도 한다.[15] 묵자는 사회 질서, 물질적 부, 인구 증가를 기본적인 선(善)으로 보았다.[16] 그는 전쟁이 생명과 자원을 낭비한다고 비판했지만, 도시 방어의 필요성은 인식했다.[17] 제러미 벤담과 달리, 묵자는 개인의 행복보다 국가의 결과가 더 중요하다고 생각했다.[16]

다른 해석에 따르면, 묵자 결과주의는 국가 전체의 복지보다는 국민 자신의 복지에 초점을 둔다.[18] 묵자는 인구 증가, 번영하는 경제, 사회 질서라는 측면에서 국민에게 이익을 주는지를 기준으로 행위를 평가했다.

묵가의 10가지 핵심 교리는 다음과 같다.

이러한 교리는 사회에 최상의 결과를 가져온다는 근거에서 정당화된다. 예를 들어, 능력 있는 자의 승진은 유능한 사람을 고용하도록 장려하며, 상급자의 모범 따르기는 하급자들이 상급자를 행동의 모범으로 삼게 한다. 보편적 사랑은 다른 사람들을 도덕적 관심 범위에 포함시키도록 장려한다. 묵가는 아버지와 아들이 서로를 돌보지 않는 문제를 해결하기 위해 보편적 사랑이 필요하다고 보았다.[21]

공격의 비난은 팽창주의적 군사 캠페인을 비판하며, 강도와 살인과 같은 이유로 윤리적으로 잘못되었다고 보았다. 사용의 절제와 장례의 절제는 검소함을 강조하며, 사치스러운 장례식과 의식이 사회에 부담을 준다고 비판했다.

묵자의 귀신과 영혼에 대한 생각은 도덕적으로 일관된 우주에 대한 종교적 신념에서 비롯된다. 하늘은 궁극적인 도덕적 기준이며, 귀신과 영혼은 하늘의 집행자 역할을 한다. 음악 비난은 경제적 고려 사항에 기초한다. 웅장한 음악 의식이 인구에게 재정적, 인적 부담을 주었기 때문에 비난했다. 묵자는 운명론이 게으름과 무책임한 행동을 조장한다고 보고 거부했다.

조셉 니덤(Joseph Needham)에 따르면, 《묵자》(墨子)에는 뉴턴의 운동 제1법칙의 전조가 되는 문장이 있다.[32] 《묵자》에는 광학과 역학에 대한 독창적인 추측도 포함되어 있지만, 후대 중국 철학자들에게 계승되지 않았다. 묵가는 논리의 원리를 발전시키는 데 시간을 할애했다.[33]

묵자는 카메라 옵스큐라(camera obscura)의 물리적 원리를 최초로 설명한 사람 중 하나이다.[34][35][36]

4. 묵가(墨家)

묵자는 참된 사랑이 부족하여 세상이 혼란스럽다고 보고, 사람들이 평등하게 서로 사랑하고 남에게 이롭게 하면 하늘의 뜻과 일치하여 평화롭게 된다는 겸애(兼愛)를 주장했다. 이를 실천하기 위해 빈부 격차가 없는 경제적 평등(문리)을 강조하고 검소하게 생활하며 예악을 가볍게 여기라고 주장했으며, 정치적으로는 비전론(非戰論)을 펼쳤다.[49] 겸애 사상은 유가의 인(仁), 불가의 자비(慈悲)와 유사하며, 귀신의 존재를 인정하는 종교적 색채는 민간 신앙을 계승한 듯하다. 신분, 관등, 직책에 따른 서열을 존중하고 전통과 예악을 숭상하는 유가와 대립했으나, 겸애 개념은 기득권층의 정치적 이유로 역사적, 철학적으로 발전하지 못했다. 묵가는 진 이후 쇠퇴하여 소멸했다. 묵자의 주장과 제자들의 학설을 모은 책 《묵자》에 그의 사상이 기록되어 있다.[49]

묵자는 사회 구성원들이 각자 맡은 일에 따라 나뉘는 사회 계급은 인정했다. 즉, 왕 밑에 신하들이 있듯이 만인을 대표하는 자 밑에는 그를 보필하여 국정을 보살피고 민생을 안정시키는, 사회 구성에 필요한 계급은 인정했다.

공자와 묵자의 사상은 존비친소(尊卑親疎)에 기초한 규범에 대해서는 차이가 있지만, 전체적으로는 완전히 반대되지 않는다. 정치가 백성을 이롭게 하는 방식으로 이루어져야 한다는 점은 공자의 철학과 통하는 부분도 있다.

묵자는 유가의 존비친소에 기초한 사랑을 비판하며, 다른 사람의 가족도 자신의 가족처럼 대하라는 겸애를 주장했다. 이 겸애는 유가로부터 '아비도 몰라보는 집단'이라는 비난을 받았다.

묵자는 유교의 허례허식이 백성의 이익을 저해한다고 보고 유교의 예를 맹렬히 비판했다. (유가의 삼년상 비판이 대표적이다.) 공자를 포함한 대부분의 사상가들은 통치자가 백성을 이롭게 해야 한다고 주장했지만, 묵자는 통치자도 백성처럼 검소하게 생활해야 한다고 주장하며 관습화된 예를 소모적이라고 생각했다.

묵자의 사상을 보면, 상현(尙賢)은 유가의 주장을 반박하여 관리 임용에 신분이나 직업에 구애받지 않고 문호를 넓게 개방하여 등용하라고 말한다. 묵자의 겸애는 자국과 타국, 자기 집과 다른 집의 차별을 없애고 모든 사람을 널리 사랑하라는 주장으로 묵자 사상의 핵심인데, 공자가 통치자 입장에서 백성을 이롭게 해야 한다는 주장과 일부분 통하므로 반드시 배치된다고 볼 수는 없다.

비공(非攻)은 전쟁이 불의이고 백성을 해친다고 주장하여 현대 평화주의 이론과 공통점이 있다. 절용(節用)과 절장(節葬)은 군주의 의례적인 사치에 반대한 것이다. 비악(非樂)에서는 궁정음악이 백성의 이익에 반한다고 주장했다. 천지(天志)에서는 하늘이 뜻하는 것이 인간 사회의 정의가 되며, 모든 사람이 본받고 따라야 할 규범이 된다고 했다. 상동(尙同)은 나라의 상하가 일치해야 하고 천자가 행하는 것이 하늘의 뜻과 부합해야 한다고 했다.

묵자의 '묵(墨)'은 검다는 뜻이다. 이는 두 가지로 해석되는데, 첫째는 묵자의 피부가 검었다는 것, 둘째는 묵자가 이마에 먹을 새기는 형벌인 묵형을 받았다는 것이다. 피부가 검다는 것은 햇볕에 그을렸다는 뜻으로, 묵자가 직접 노동하는 농민이었음을 시사한다. 묵형을 받았다는 해석 역시 당시 묵형을 받은 범죄자들이 하층민이거나 하층민으로 떨어졌다는 점을 고려할 때 묵자가 하층민 신분으로 살았음을 보여준다. 결국 '묵자'라는 이름으로 미루어 볼 때 묵자는 직접 노동하는 하층민이었다는 것인데, 이는 묵자가 통치자도 백성처럼 검소하게 살아야 한다고 주장했다는 점과 일치한다.

(고대 중국 은허 유적에서 태평양계 흑인종의 유골이 나온 점을 고려하면, 짙은 피부색 때문에 묵자라고 불렸을 가능성도 있다.)

중국 기록에 묵씨는 여성 강씨로 되어 있는데, 묵자와의 관련성은 알 수 없다. (묵자가 여성일 가능성도 있다.) 일부에서는 '묵'으로 발음하는 복성(複姓)을 줄여서 묵씨가 되었다고 추정하기도 하지만, 기원전에는 거의 단성화(單姓化)가 진행되지 않았다. 공자, 노자, 순자, 장자는 당대에 성이 없었고, 발음과 성씨를 연결하여 연원이 만들어진 것은 후대의 일이다.

대부분의 역사가들은 묵자가 겨우 관직에 오른 하급 장인 계급 출신이라고 믿는다. 묵자는 노나라(오늘날의 산둥성 텅저우) 사람이었지만, 송나라에서 잠시 관직을 맡기도 했다. 공자와 마찬가지로, 묵자는 전국시대에 여러 통치국에서 관리가 되고 싶어하는 사람들을 위한 학교를 운영한 것으로 알려져 있다.

묵자는 목수였고 기계를 만드는 데 뛰어났으며, 기계적인 새부터 성을 에워싸는 데 사용된 바퀴 달린 이동식 "구름 사다리"까지 모든 것을 설계했다. 높은 관직에 오르지는 못했지만, 묵자는 방어 시설 전문가로 여러 통치자들에게 초빙되었다. 그는 젊은 시절 유교를 배웠지만, 유교가 너무 운명론적이고 축하와 장례식에 지나치게 많은 공을 들여 서민들의 생계와 생산성에 해를 끼친다고 보았다. 그는 일생 동안 공자에 필적하는 많은 추종자를 얻었다. 그의 추종자들(대부분 기술자들과 장인들)은 철학적, 기술적 저술을 모두 공부하는 숙련된 집단으로 조직되었다.

당시 묵자에 대한 대중적인 이해에 따르면, 그는 많은 사람들로부터 허난성 출신의 가장 위대한 영웅으로 칭송받았다. 개인적인 이득이나 자신의 삶과 죽음에 관계없이 그의 열정은 사람들의 선을 위한 것이었다. 사회에 대한 그의 지칠 줄 모르는 공헌에도 불구하고, 자신을 희생하면서까지 남을 위하는 것은 옳지 않다고 비판받았으며, 대표적으로 공자와 맹자는 묵자를 지나친 겸애가로 잘못된 점이 있다고 지적했다. 장태염은 도덕적 선함의 관점에서 공자와 노자조차도 묵자와 비교할 수 없다고 말했다.

묵자는 전국시대의 폐허에서 한 위기 지역에서 다른 지역으로 여행하며 통치자들의 정복 계획을 만류했다. 《묵자》의 "공수" 장에 따르면, 그는 송나라에 대한 공격을 막기 위해 초나라로 10일 동안 걸어갔다. 초나라 정부에서 묵자는 초나라의 전술가인 공수반과 9번의 모의 전쟁 게임을 벌여 공수반의 모든 책략을 뒤집었다. 공수반이 그에게 죽음으로 위협하자, 묵자는 왕에게 자신의 제자들이 이미 송나라 군대를 훈련시켰으므로 자신을 죽이는 것은 소용없을 것이라고 알렸다. 초나라 왕은 전쟁을 하지 말라고 명령했다. 그러나 묵자는 돌아오는 길에 그를 알아보지 못한 송나라 병사에게 저지당해 몹시 차가운 비를 맞으며 하룻밤을 보내야 했다. 이 이야기 후에 그는 제나라가 노나라를 공격하는 것을 막았다. 그는 도시 방어가 단지 축성, 무기, 식량 공급에만 의존하는 것이 아니라, 재능 있는 사람을 가까이 두고 그들에게 신뢰감을 주는 것 또한 중요하다고 생각했다.

대부분의 역사가들은 모자(墨子)가 하급 장인 계급 출신으로 관리직에 오른 인물이라고 생각한다. 모자는 노나라(현대 滕州, 산둥성) 출신이었지만, 한때 송나라에서 재상으로 일했다.[5] 공자와 마찬가지로, 모자는 전국 시대의 여러 통치 법정에서 일하고자 하는 사람들을 위한 학교를 운영한 것으로 알려져 있다.[6]

모자는 목수였으며 장치 제작에 매우 능숙했다(여반 참조). 높은 관리직을 맡지는 않았지만, 모자는 여러 통치자들로부터 요새화 전문가로 인정받았다. 그는 젊은 시절 유교를 공부했지만, 유교가 지나치게 운명론적이며 화려한 의식과 장례식에 지나치게 집중하여 서민들의 생계와 생산성에 해롭다고 여겼다. 모자는 생전에 공자에 필적할 만한 많은 추종자들을 확보했다. 그의 추종자들은 대부분 기술자와 장인들이었으며, 모자의 철학적 및 기술적 저술을 연구하는 규율 있는 집단으로 조직되었다.

당시 모자에 대한 일반적인 이해에 대한 일부 기록에 따르면, 그는 많은 사람들로부터 하남성 출신 최고의 영웅으로 칭송받았다. 그는 개인적인 이익이나 심지어 자신의 생사에도 아랑곳하지 않고 백성을 위한 헌신으로 알려져 있었다. 그의 끊임없는 사회 공헌은 공자의 제자 맹자를 포함한 많은 사람들로부터 칭찬을 받았다. 맹자는 ''진심(盡心)''에서 모자가 모든 인류에 대한 사랑을 믿었으며, 인류에게 이익이 되는 한 "머리나 발을 다치더라도" 모자는 그것을 추구할 것이라고 언급했다. 장태염은 도덕적 미덕 측면에서 공자와 노자조차도 모자와 비교할 수 없다고 말했다.

모자는 전국 시대의 황폐한 땅을 돌아다니며 통치자들이 정복 계획을 포기하도록 설득하려고 노력했다. ''모자(墨子)''의 "공손(公輸)" 장에 따르면, 그는 송나라에 대한 공격을 막기 위해 초나라로 10일 동안 걸어갔다. 초나라 궁정에서 모자는 초나라의 최고 군사 전략가인 공손반과 9번의 모의 전쟁 게임을 벌여 그의 전략을 모두 뒤집었다. 공손반이 그를 죽이겠다고 위협하자, 모자는 왕에게 자신의 제자들이 이미 송나라 병사들에게 자신의 요새화 방법을 가르쳤기 때문에 자신을 죽이는 것은 소용없다고 알렸다. 초나라 왕은 전쟁을 중단할 수밖에 없었다. 그러나 돌아오는 길에 송나라 병사들은 모자를 알아보지 못하고 그를 도시에 들어오지 못하게 했고, 그는 비바람 속에서 밤을 지새워야 했다. 이 사건 이후 그는 제나라가 노나라를 공격하는 것을 막기도 했다. 그는 도시 방위는 요새화, 무기, 식량 공급에만 의존하는 것이 아니라 유능한 사람들을 가까이 두고 그들을 신뢰하는 것도 중요하다고 가르쳤다.

묵자의 도덕적 가르침은 내성, 자기 성찰, 진정성을 강조했지, 의례에 대한 순종을 강조하지는 않았다. 그는 사람들이 역경을 통해 세상을 배우는 경우가 많다는 것을 관찰했다.[7] 자신의 성공과 실패를 반추함으로써, 의례에 대한 단순한 순응이 아닌 진정한 자기 인식에 도달한다.[8] 묵자는 사람들에게 금욕주의와 자제의 삶을 살고 물질적이고 정신적인 사치를 버릴 것을 촉구했다.

공자와 마찬가지로 묵자는 하(夏)나라와 중국 신화의 고대인들을 이상화했지만, 현대 생활이 고대의 방식을 본떠야 한다는 유교적 믿음을 비판하기도 했다. 묵자는 "고대"라고 여겨지는 것이 실제로는 당시 혁신적이었기 때문에 현재의 혁신을 저해하는 데 사용되어서는 안 된다고 주장했다.[9] 묵자는 한비자처럼 역사가 필연적으로 진보한다고 믿지는 않았지만, 운명(命|mìng중국어)에 대한 후자의 비판을 공유했다. 묵자는 사람들이 자신의 상황을 변화시키고 자신의 삶을 이끌어갈 능력이 있다고 믿었는데, 이는 감각을 사용하여 세상을 관찰하고 원인, 기능, 역사적 근거에 따라 사물과 사건을 판단함으로써 달성할 수 있다고 했다.[10] 이것은 묵자가 진술의 참과 거짓을 검증하기 위해 권장한 "삼단 논법"이었다. 그의 제자들은 나중에 이 이론을 확장하여 명가를 형성했다.

묵자는 오랫동안 뿌리 깊게 자리 잡은 가족과 씨족 구조에 대한 강한 애착이라는 중국적 이상을 "공평한 돌봄" 또는 "보편적 사랑"(兼愛|jiān ài중국어)이라는 개념으로 대체하려고 했다. 그는 사람들이 서로 다른 사람들을 서로 다른 정도로 돌보는 것이 자연스럽고 정확하다는 철학을 펼친 유교도들과 직접적으로 논쟁했다. 반대로 묵자는 사람들이 원칙적으로 모든 사람을 똑같이 돌봐야 한다고 주장했는데, 다른 학파의 철학자들은 이 개념을 부모와 가족에 대한 특별한 보살핌이나 의무가 없다는 것을 의미하는 것으로 해석하여 터무니없다고 생각했다.

그러나 비판자들이 간과한 것은 "자기 수양" 장에 있는 "가까운 사람들이 친구가 되지 않으면 먼 사람들을 끌어들이려고 노력해도 소용이 없다"는 구절이었다.[11] 이 점은 묵자의 한 제자가 맹자와의 논쟁에서도 정확하게 설명했는데, 그 묵자의 제자는 보편적 사랑을 실천하는 것과 관련하여 "우리는 가까운 것부터 시작한다"고 주장했다. 또한 묵자의 보편적 사랑에 관한 첫 번째 장에서 묵자는 부모에게 효도하는 가장 좋은 방법은 다른 사람의 부모에게 효도하는 것이라고 주장했다. 따라서 근본 원리는 자비심과 악의는 상호 작용하며, 다른 사람을 대하는 방식대로 다른 사람들에게 대우받을 것이라는 점이었다. 묵자는 ''시경''의 유명한 구절을 인용하여 이 점을 명확히 했다. "내게 복숭아를 던져주면 나는 그에게 자두를 돌려준다." 다른 사람의 부모를 대하는 방식대로 부모가 다른 사람들에게 대우받을 것이다. 묵자는 또한 "의도"와 "실제"를 구분하여 실제로는 모든 사람에게 이익을 가져다줄 수 없을지라도 사랑하려는 의지를 중시했다.

또한 묵자는 인간에게 자비심이 "불이 위로 향하거나 물이 아래로 향하는 것처럼 자연스럽게" 온다고 주장했는데, 단 권력 있는 사람들이 자신의 삶에서 자비심을 보여주는 경우에 한한다. "보편적"(''jian'')과 "차별적"(''bie'')이라는 개념을 구분하면서 묵자는 "보편적"은 의로움에서 비롯된 반면 "차별적"은 인간의 노력을 수반한다고 말했다.

묵자는 유령과 영혼의 힘을 믿었지만, 종종 실용적으로만 숭배했다고 생각된다. 실제로 유령과 영혼에 대한 논의에서 그는 그것들이 존재하지 않더라도 제사를 드리기 위한 공동체 모임이 사회적 유대감을 강화하는 데 기여할 것이라고 말했다. 더욱이 묵자에게 하늘(天|tiān중국어)의 뜻은 사람들이 서로 사랑해야 한다는 것이었고, 모든 사람의 상호 사랑이 모든 사람에게 이익을 가져다줄 것이었다. 따라서 모든 사람이 "자신을 사랑하는 것처럼" 다른 사람을 사랑하는 것이 모든 사람의 이익에 부합했다. 묵자에 따르면 하늘은 존중되어야 하는데, 그렇지 않으면 처벌을 받을 것이기 때문이다. 묵자에게 하늘은 도가의 비도덕적인 신비로운 자연이 아니었고, 오히려 선행을 보상하고 악행을 처벌하는 자비로운 도덕적 힘이었다. 아브라함계 종교에서 발견되는 신앙 체계와 유사하게 묵자는 모든 생명체가 하늘이 지배하는 영역에 살고 있으며, 하늘은 사람들의 의지와 독립적이고 더 높은 의지를 가지고 있다고 믿었다. 따라서 묵자는 "보편적 사랑은 하늘의 길이다"라고 썼는데, "하늘은 지위에 관계없이 모든 생명을 기르고 유지하기 때문이다."[12] 배경이 아닌 재능을 기반으로 한 실력주의를 옹호한 묵자의 이상적인 정부도 그의 하늘에 대한 생각을 따랐다.

묵자는 유교의 "운명"이라는 개념에 반대하고[13] 대신 "반숙명론"(非命중국어)이라는 개념을 제시했다. 유교 철학은 사람의 삶, 죽음, 부, 가난, 사회적 지위가 전적으로 운명에 달려 있기 때문에 바꿀 수 없다고 주장한 반면, 묵자는 노력과 덕행이 삶에서 자신의 위치를 바꿀 수 있다고 주장했다.

묵가의 윤리학은 결과주의의 한 형태로 간주되는데, 이에 따르면 행위, 진술, 가르침, 정책, 판단 등의 도덕성은 그것이 초래하는 결과에 의해 결정된다. 특히 묵자는 행위는 사회 구성원 모두에게 이익을 가져다주는 방식으로 측정되어야 한다고 생각했다. 이 기준으로 묵자는 공격적인 전쟁, 사치스러운 장례식, 심지어 유용한 목적이 없다고 본 음악과 춤과 같은 다양한 것들을 비난했다. ''스탠퍼드 철학 백과사전''에 따르면 기원전 5세기로 거슬러 올라가는 묵가의 결과주의는 "세계에서 가장 오래된 결과주의의 형태이며, 인간 복지의 구성 요소로 간주되는 다수의 내재적 선(善)에 기반한 놀랍도록 정교한 버전"이다.[14] 결과주의 이론은 어떤 결과가 관련되는지에 따라 다르지만, 모두 동일한 기본적인 결과 기반 구조를 공유한다. 다른 목표들 중에서 "이익"(利|li중국어)에 대한 묵자의 압도적인 초점과 그에 비추어 도덕적 평가를 하는 그의 명백한 초점을 고려할 때, 묵자의 윤리학은 실제로 이러한 결과주의적 구조를 공유한다. 그러나 묵자를 해석하는 데 있어서는 묵자가 가장 우려하는 것으로 보이는 결과를 어떻게 이해해야 하는지, 따라서 그에게 어떤 종류의 결과주의를 귀속해야 하는지에 대한 논쟁이 있다.

일부는 최상의 기술자가 국가 결과주의라고 믿는다.[15] 이러한 해석에 따르면, 묵가 윤리학은 해당 행위, 진술 등이 국가의 안정에 얼마나 기여하는지에 따라 도덕적 평가를 한다.[15] 이러한 국가 관련 선(善)에는 사회 질서, 물질적 부, 인구 증가가 포함된다. 묵자는 자신의 윤리 이론을 이러한 국가 관련 목표의 증진을 중심으로 함으로써 자신이 국가 결과주의자임을 보여준다. 쾌락을 도덕적 선으로 보는 쾌락주의적 공리주의와 달리, "묵가 결과주의적 사고에서 기본적인 선(善)은 ... 질서, 물질적 부, 인구 증가"이다.[16] 묵자 시대에는 전쟁과 기근이 흔했고, 인구 증가는 조화로운 사회를 위한 도덕적 필요성으로 여겨졌다. 묵자는 전쟁이 생명과 자원을 낭비하고 부의 공정한 분배를 방해하기 때문에 반대했지만, 자신이 원하는 조화로운 사회를 유지하기 위해 강력한 도시 방어의 필요성을 인식했다.[17] 묵가 결과주의의 "물질적 부"는 기본적인 욕구인 주거와 의복을 의미하며, 묵가 결과주의의 "질서"는 묵자가 무의미하고 사회적 안정에 대한 위협으로 간주한 전쟁과 폭력에 대한 그의 입장을 의미한다.[22] 스탠퍼드 데이비드 셰퍼드 니비슨(David Shepherd Nivison)은 ''캠브리지 고대 중국사''에서 묵가의 도덕적 선(善)은 "상호 관련되어 있다. 더 기본적인 부(富)가 있으면 더 많은 번식이 이루어지고, 더 많은 사람이 있으면 더 많은 생산과 부(富)가 생긴다... 사람들이 풍족하면 문제 없이 선량하고, 효성이 있고, 친절해질 것이다"라고 썼다.[16] 제러미 벤담과 달리, 묵자는 개인의 행복이 중요하다고 생각하지 않았다. 국가의 결과가 개인 행위의 결과보다 더 중요했다.[16]

대안적인 해석은 묵자 결과주의의 주요 초점을 전체 국가의 복지보다는 국민 자신의 복지에 두고 있다.[18] 크리스 프레이저(Chris Fraser)와 같은 해석은 인구의 집단적 안녕에 대한 묵자의 초점을 구성원이 아니라 국가 자체의 안녕에 대한 초점으로 보는 것은 잘못이라고 주장한다. 이런 식으로 묵자는 인구 증가(그의 시대에는 국가의 인구가 희박했음), 번영하는 경제, 사회 질서라는 측면에서 측정한 국민에게 이익을 주는지 여부를 기준으로 행위를 평가하는 경향이 있었다. 실제로 이것들은 개별적인 선(善)이 아니라 집단적인 선(善)이며, 이것은 묵가 결과주의와 현대 서구 버전의 주요 차이점이다. 그러나 이러한 해석은 집단적 선(善)이 국가의 선(善)이라기보다는 집계된 개별적 선(善)으로 더 잘 고려되어야 한다는 점을 강조한다.

이러한 결과주의적 구조는 10가지 핵심 교리의 형태로 생존하는 묵가의 윤리와 정치를 뒷받침한다.

# 능력 있는 자의 승진

# 상급자의 모범 따르기

# 보편적 사랑 (때로는 "포괄적 돌봄"이라고 함)

# 공격의 비난

# 사용의 절제

# 장례의 절제

# 하늘의 의도

# 귀신의 이해

# 음악의 비난

# 운명론의 비난

이러한 각 교리는 사회에 최상의 결과를 가져오고 모든 사람이 그것을 채택함으로써 이익을 얻을 수 있다는 근거에서 정당화된다. 예를 들어, 능력 있는 자의 승진은 권력 있는 사람들이 친구나 친척 대신 유능하고 훌륭한 부하를 고용하도록 장려한다. 여기서의 추론은 직무에 더 적합한 사람이 더 나은 성과를 내고 사회 전체가 이익을 얻을 수 있다는 것이다. 상급자의 모범 따르기는 사회의 하급 직책에 있는 사람들이 자신의 행동의 모범으로 상급자를 바라봐야 한다는 생각을 말한다. 상급자가 실제로 도덕적으로 유능하고 모방할 만하다면, 사회의 나머지 사람들은 항상 자신의 행동에 대한 신뢰할 수 있는 지침을 가지게 되어 사회적 이익을 가져온다.

보편적 사랑은 묵가가 우리에게 다른 사람들에게 채택하도록 장려하는 기본적인 규범적 태도를 말한다. 그 생각은 사람들이 다른 모든 사람들을 자신의 도덕적 관심 범위의 일부로 간주해야 한다는 것이다. 실제로 이것은 아마도 묵가 교리 중 가장 악명 높은 것이며, 그 교리가 자신의 가족을 포기하는 것과 같다고 주장한 맹자와 같은 철학자들에 의해 초기에 비판을 받았다. 그러나 현대 학자들의 텍스트에 대한 면밀한 검토는 묵가의 보편적 사랑의 요구가 훨씬 더 온화하고 합리적임을 보여주었다.[19] 또한, 텍스트의 점진적인 특성을 고려할 때, 이러한 텍스트의 독자는 묵가의 사회적 영향에 따라 달라질 수 있으므로, 예를 들어 통치자에게 가해지는 보편적 사랑에 대한 요구는 대중에게 가해지는 요구보다 상당히 높다.[20] 그러나 가장 기본적으로, 이 교리는 단순히 다른 사람들에 대한 일반적인 관심 태도를 장려한다. 그러나 이것은 우리가 가족과 친구와 맺은 모든 종류의 특별한 관계를 포기해야 함을 의미하지 않는다. 사실, 묵가는 아버지와 아들이 서로를 돌보지 않는다는 사실을 개탄함으로써 보편적 사랑이 해결하려는 문제를 제기하므로, 보편적 사랑의 태도를 채택해야 한다.[21] 반대로, 묵가는 사람들이 보편적 사랑의 태도를 채택할 때 사회 전체가 이익을 얻기를 바란다.

이러한 생각과 맞물리는 것은 공격의 비난이다. 이 교리의 주요 표적은 의심할 여지 없이 영토, 권력, 영향력을 확장하기 위해 정기적으로 팽창적인 군사 캠페인을 수행한 중국의 여러 전쟁하는 국가의 통치자들이다. 그러나 이러한 캠페인은 인구에게 엄청난 부담을 주어, 노동 가능한 사람들을 군사적 목적으로 징집함으로써 정기적인 농업 주기를 방해했다. 또한, 이 관행은 강도와 살인이 잘못된 것과 같은 이유로 윤리적으로 잘못되었다. 실제로 묵자에 따르면, 두 가지는 실제로 하나이고 같다. 왜냐하면 팽창주의적 공격 전쟁이 대규모 강도와 살인이 아니고 무엇이겠는가? 그런데도 묵자는 강도와 살인자를 처형하는 통치자들이 바로 그러한 행위를 한다고 개탄한다. 보편적 사랑과 관련하여, 통치자들이 자신들의 신하들이 서로 강탈하는 것은 허용되지 않지만 다른 국가를 침략하고 정복하는 것이 허용된다고 믿는 이유 중 하나는 이웃 국가의 사람들이 통치자의 도덕적 관심 범위에 포함되지 않기 때문이다. 통치자들이 대신 이 사람들을 포함하고 공격 전쟁을 삼가면, 공격하는 국가와 방어하는 국가 모두 이익을 얻을 것이다.

사용의 절제와 장례의 절제는 검소함에 대한 주요 묵가 사상이다. 자신의 사업에서 유용성만이 고려 사항이어야 한다. 묵가는 특히 매우 사치스러운 장례식과 엄격한 애도 의식에 대해 불쾌감을 느꼈다. 이러한 장례식과 의식은 적어도 일시적으로 전체 씨족을 파산시키고 농업 관행을 방해할 수 있다. 더 높은 권위의 지위에 있는 죽은 자의 경우 이러한 혼란은 더 많은 사람들에게 영향을 미칠 것이다. 다시 한번, 여기서 요점은 사회 전반에 걸쳐 이익을 증진하는 것이며, 묵가는 검소한 관행을 채택하면 그렇게 될 것이라고 믿는다.

묵자의 귀신과 영혼에 대한 생각은 도덕적으로 일관된 우주에 대한 그들의 종교적 신념에서 비롯된다. 주장하건대, 하늘은 궁극적인 도덕적 기준이며, 귀신과 영혼은 하늘의 집행자 역할을 한다. 두 교리는 채택될 때, 사람들이 자신의 행동을 안내할 객관적인 기준(즉, 하늘)에 의존할 수 있게 하고, 보상과 처벌을 시행할 수 있는 일종의 우주적 권위로서 행동함으로써 사회적 이익을 증진한다.

묵자의 음악 비난은 그들의 일반적인 검소함에 대한 생각과 같은 경제적 고려 사항에 기초한다. 고대 중국에서 통치자들이 제정한 웅장한 음악 의식은 인구에게 엄청난 재정적 및 인적 부담을 주었으므로 묵자는 이러한 이유로 이러한 의식을 비난했다. 묵자는 원칙적으로 음악에 반대하지 않았다—"내가 북소리가 싫은 것은 아니다" ("음악에 대한 반박")—그러나 공무원들이 자신의 직무를 희생하면서까지 그것에 빠지는 것과 서민들에게 가해지는 무거운 세금 부담 때문이었다.

마지막으로, 묵가는 운명론, 즉 운명이 있다는 생각을 거부했다. 묵가는 이 생각이 게으르고 무책임한 행동을 조장한다는 근거로 이 생각을 거부한다. 사람들이 운명이 있고 자신의 행위의 결과가 자신의 통제를 벗어난다고 믿을 때, 사람들은 자신을 개선하도록 장려받지 않을 것이며, 재난에 대해 책임을 지려고 하지 않을 것이다. 결과적으로 사회는 고통을 겪을 것이며, 따라서 운명이 있다는 교리는 거부되어야 한다.

명목상 저자는 묵자(墨翟)이지만, 실제로는 묵자 본인보다는 제자들에 의해 학파 전체의 사상 변천과 파벌 대립을 거치면서 점차적으로 편찬되었다.[42] 현재 53편이 전해지고 있지만, 원래는 더 많았으며 일부 편이 유실된 것으로 추정된다.

- 제1부: 「친사(親士)」「수신(修身)」「소염(所染)」「법의(法儀)」「칠환(七患)」「사과(辭過)」「삼변(三辯)」편

- : 단상집. 서두에 배치되어 있지만 내용적으로는 주요하지 않다.

- 제2부: 「상현(尚賢)」「상동(尚同)」「겸애(兼愛)」「비공(非攻)」「절용(節用)」「절장(節葬)」「천지(天志)」「명귀(明鬼)」「비락(非樂)」「비명(非命)」「비유(非儒)」편

- : 통칭 「'''십론(十論)'''」. 묵가의 주요 사상. 각각 상중하편의 세 편으로 구성되지만 「절용하(節用下)」「명귀상(明鬼上)」 등은 유실되었다.

- 제3부: 「경상(經上)」「경하(經下)」「경설상(經說上)」「경설하(經說下)」「대취(大取)」「소취(小取)」편

- : 통칭 「'''묵변(墨辯)'''」「'''묵경(墨經)'''」. 논리학·기하학·광학 등에 관한 용어 사전·학설집. 난해하다.

- 제4부: 「경주(耕柱)」「귀의(貴義)」「공맹(公孟)」「노문(魯問)」「공서(公輸)」편

- : 묵자의 일화(설화)집·언행록.

- 제5부: 「비성문(備城門)」「비고림(備高臨)」「비제(備梯)」「비수(備水)」「비돌(備突)」「비혈(備穴)」「비아부(備蛾傅)」「영적사(迎敵祠)」「기지(旗幟)」「호령(號令)」「잡수(雜守)」편 외, 유실 10편

- : 성시 방위(수성)를 위한 병기 공학 및 전술학, 정치 제도에 관한 구체적인 안내서.

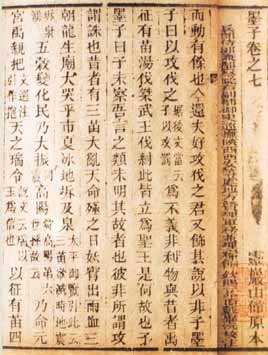

5. 『묵자 (책)』

'''묵자'''는 묵자의 제자들이 저술하고 편찬한 철학적 문집의 이름이기도 하다. 이 책은 수백 년에 걸쳐 점진적으로 형성되었는데, 아마도 묵자의 생애 중 또는 그 직후부터 한나라 초기까지 이어졌을 것이다.[23] 한나라 시대에 유교가 공식적인 정치 사상으로 자리 잡으면서 묵가는 점차 추종자와 영향력을 잃었지만, 동시에 주류 정치 사상에 부분적으로 통합되기도 했다.[24] 결국 이 책은 방치되었고, 원래 71편(篇) 중 58편만이 전해져 내려오는데, 특히 후기 묵가의 「명법(名法)」편은 상당한 텍스트 손상이 있고 단편적인 성격을 띠고 있다.[25] 이 문집은 연대기적 및 주제적 특징을 바탕으로 5개의 주요 그룹으로 나눌 수 있다.

- '''1-7편'''은 묵가의 교리를 요약하고, 묵자에 대한 일화와 실력 중심의 정부에 대한 이상을 담은 짧고 다양한 수필로 구성되어 있다. 일부는 비교적 후대의 글로 보이며, 일부 주제에 대해 성숙한 묵가의 정치적, 윤리적 사상을 표현하고 있다.

- '''8-37편'''에는 묵가의 10가지 "핵심" 교리에 대한 묵가의 주요 수필이 담겨 있다. 명확한 주제적 통일성을 보이지만, 텍스트 증거는 묵가가 활동 전반에 걸쳐 핵심 교리를 재검토하고, 반대 의견에 대응하며, 이전의 종종 더 짧고 간단한 설명에서 해결되지 않은 문제를 다루었다는 것을 시사한다.

- '''38-39편'''은 유가에 대한 일련의 비판 논쟁이다. 긍정적인 교리를 설명하지 않고 그 목적이 전적으로 비판적인 것이기 때문에 종종 8-37편과 함께 분류된다.

- '''40-45편'''은 종종 "변증법적 책"으로 불린다. 이들은 종종 "후기 묵가" 저술로 간주되지만, 실제 연대기적 세부 사항을 파악하기는 어렵다. 독특한 스타일로 쓰여졌으며, 논리, 인식론, 광학, 기하학, 윤리학을 포함하여 묵가의 핵심 교리보다 훨씬 광범위한 문제에 초점을 맞추고 있다.

- '''46-51편'''은 대화편이다. 아마도 후대의 것이며, 허구일 가능성이 높고, 묵자를 여러 대화 상대와 대화하는 모습을 보여준다.

- '''52-71편'''은 군사 문제에 관한 장으로, 특히 방어 전쟁 준비에 초점을 맞추고 있다.

'''묵자'''는 초기 중국 왕조 시대의 역사, 문화 및 철학을 이해하는 데 풍부한 통찰력을 제공한다. 이 책은 「상서」와 같은 고대 경전을 자주 인용하며, 때로는 전해지는 내용과 다르게 서술하여 학자들에게 그러한 경전의 텍스트 발전에 대한 통찰력을 제공한다.

이 책은 묵자를 묵가 철학의 대변자로 묘사할 뿐, 그 이상은 아니다. 이러한 모습은 각각 「논어」와 「맹자」에서 발견되는 공자와 맹자의 모습과 대조된다. 이들 사상가는 감정을 표현하고, 제자들을 꾸짖고, 심지어 실수를 저지르는 모습으로 묘사된다. (맹자가 제나라 왕에게 연나라를 침략하라는 재앙적인 조언을 한 것을 생각해 보라.)[26] 이와 대조적으로 묵자는 책에서 거의 개성이 드러나지 않고 묵가 철학의 대변자 역할만 한다.

묵가는 당시 다른 사상 학파와 마찬가지로 진나라에 의해 억압되었고, 한나라 시대에 완전히 사라졌다. 급진적인 추종자들이 점차 해체되고 가장 설득력 있는 사상이 주류 정치 사상에 흡수되었기 때문이다. 그러나 묵자의 영향은 수백 년 후에 쓰여진 많은 한나라 시대 작품에서 여전히 볼 수 있다. 예를 들어, 유교 학자 공손홍은 유교의 덕인 "인"을 묵가의 용어로 설명한다.[27] 또한 묵가의 인식론과 언어 철학은 일반적으로 중국 고전 철학의 발전에 큰 영향을 미쳤다.[28] 실제로 묵가는 전국 시대에 매우 두드러졌기 때문에 맹자와 도가 문집인 「장자」의 일부 저자를 포함한 철학적 반대자들은 그들의 사상의 널리 퍼진 영향력을 한탄했다.[29]

현대에 들어 묵가는 새로운 분석을 받았다. 쑨원은 "보편적 사랑"을 중국 민주주의에 대한 자신의 사상의 기초 중 하나로 사용했다. 최근에는 공산주의 하에서 중국 학자들이 묵자를 "민중의 철학자"로 재평가하려고 노력했는데, 그의 합리적이고 경험적인 세계관과 "프롤레타리아"적 배경을 강조했다. 묵자에서 인체는 '형(形, body)', '심(心, heart)', '기(氣, energy)'로 구성되는데, 이는 전국 시대 사상가들의 인체에 대한 이해와 일치한다. 형은 인간 존재의 육체적인 부분을 가리키는 반면, 심의 개념은 인식의 측면에 초점을 맞추고 선(善), 애(愛), 지(志) 및 성(性)의 개념과 밀접하게 관련되어 있다.[30]

일부 견해는 묵자의 철학이 공자의 철학보다 동시에 더 진보적이고 덜 진보적이었다고 주장한다. 실제로 묵가는 주로 대중에게 이익을 주고 지배적인 정통의 관행에 도전하려는 급진적인 정치 개혁가들이었으며, 종종 "세상의 신사"라고 부르는 낭비적인 귀족 계층을 표적으로 삼았다. 묵가의 "보편적 사랑"이라는 사상은 유교보다 더 넓은 인간 공동체의 개념을 포용하여 개인의 도덕적 관심의 범위가 모든 사람을 포함해야 한다고 주장했다. 이러한 사상에 반대하는 사람들은 종종 "보편적 사랑"이 가족을 포기하는 것과 같다고 주장했으며,[31] 실제로 묵가가 번성하면서 묵가 공동체에서 생활한 더 엄격한 묵가 추종자들은 그러한 행동을 보였을 것이다. 그러나 "보편적 사랑"의 규정이 실제로 얼마나 급진적인지에 대한 학술적 논쟁이 있으며, 위의 공손홍의 예에서 볼 수 있듯이 그 교리의 덜 급진적인 요소는 결국 주류 사상에 흡수되었다.

묵자는 또한 비용 절감과 음악과 장례식을 포함한 낭비적인 의식을 없애는 것과 같은 절약에 대한 사상으로 유명하다. 묵가가 모든 형태의 예술을 기피했다는 것은 일반적인 오해인데, 물론 묵가의 표적은 주로 농민 인구에게 엄청난 재정적 부담을 주는 정교한 국가 주도 의식이다. 이는 「순자」 제10편 "부국(富國)"에서 순자가 묵자에 반박하는 내용에서 알 수 있는데, 순자는 국가의 부유함을 과시하는 것이 사회 질서 유지를 위해 필요하다고 묵자에 반박한다.

조지프 니덤에 따르면, 《묵자》(墨子) (묵자의 전통을 따르는 사람들의 저술 모음집으로, 일부는 묵자 자신이 쓴 것일 수도 있음)에는 다음과 같은 문장이 들어 있다. "운동의 정지는 반대되는 힘 때문이다… 반대되는 힘이 없다면… 운동은 결코 멈추지 않을 것이다. 이것은 소가 말이 아닌 것과 마찬가지로 참이다." 니덤은 이것이 뉴턴의 운동 제1법칙의 전조라고 주장한다.[32] 《묵자》에는 또한 광학과 역학에 대한 독창적인 추측들이 포함되어 있지만, 이러한 사상들은 후대 중국 철학자들에게 계승되지 않았다. 묵가의 전통은 또한 논리의 원리를 발전시키는 데 시간을 할애했다는 점에서 중국 사상에서 매우 특이하다.[33]

묵자는 카메라 옵스큐라(camera obscura)라고도 알려진 카메라(camera)의 물리적 원리를 최초로 설명한 사람이다.[34][35][36]

- -|]]|thumb|『묵자』

명목상 저자는 묵자(墨翟)이지만, 실제로는 묵자 본인보다는 제자들에 의해 학파 전체의 사상 변천과 파벌 대립을 거치면서 점차적으로 편찬되었다.[42] 현재 53편이 전해지고 있지만, 원래는 더 많았으며 일부 편이 유실된 것으로 추정된다.

- 제1부: 「친사(親士)」「수신(修身)」「소염(所染)」「법의(法儀)」「칠환(七患)」「사과(辭過)」「삼변(三辯)」편

- : 단상집. 서두에 배치되어 있지만 내용적으로는 주요하지 않다.

- 제2부: 「상현(尚賢)」「상동(尚同)」「겸애」,「비공」,「절용(節用)」「절장(節葬)」「천지(天志)」「명귀(明鬼)」「비락(非樂)」「비명(非命)」「비유(非儒)」편

- : 통칭 「'''십론(十論)'''」. 묵가의 주요 사상. 각각 상중하편의 세 편으로 구성되지만 「절용하(節用下)」「명귀상(明鬼上)」 등은 유실되었다.

- 제3부: 「경상(經上)」「경하(經下)」「경설상(經說上)」「경설하(經說下)」「대취(大取)」「소취(小取)」편

- : 통칭 「'''묵변(墨辯)'''」「'''묵경(墨經)'''」. 논리학·기하학·광학 등에 관한 용어 사전·학설집. 난해하다.

- 제4부: 「경주(耕柱)」「귀의(貴義)」「공맹(公孟)」「노문(魯問)」「공서(公輸)」편

- : 묵자의 일화(설화)집·언행록.

- 제5부: 「비성문(備城門)」「비고림(備高臨)」「비제(備梯)」「비수(備水)」「비돌(備突)」「비혈(備穴)」「비아부(備蛾傅)」「영적사(迎敵祠)」「기지(旗幟)」「호령(號令)」「잡수(雜守)」편 외, 유실 10편

- : 성시 방위(수성)를 위한 병기 공학 및 전술학, 정치 제도에 관한 구체적인 안내서.

다음은 『묵자(墨子)』에 전해지는 묵가의 십대 주장, 즉 “십론(十論)”이다. 전체적으로 유가에 대한 반대 주장이 많다. 또한, 실용주의적이며, 질서의 안정과 노동·절약을 통해 백성의 구제와 국가 경제의 강화를 목표로 하는 경향이 강하다. 논의 전개 방식으로는 비유와 반복을 많이 사용하여 일반 백성이 이해하기 쉬운 주장 전개를 하고 있다. 이 점에서 다른 학파와 다른 특징을 가지고 있다.

묵자(墨翟)의 일화로, 『묵자(墨子)』 공서편(公輸篇)에 다음과 같은 이야기가 있다.

어느 때 초나라 왕은, 전설적인 목수 공서반이 개발한 신병기 운제(공성용 사다리)를 사용하여, 송나라를 병합하려고 획책했다. 그것을 들은 묵자는 급히 초나라로 가서, 공서반과 초나라 왕에게 송나라를 공격하지 않도록 간청했다. 송나라를 공격하는 것이 잘못임을 지적받아 곤란해진 초나라 왕은, “묵자가 공서반과 책상 위에서 모의 공성전을 하고, 묵자가 그것으로 방어해 낸다면 송나라를 공격하는 것은 백지로 하겠다”고 제안했다. 책상 위 모의 전투의 결과, 묵자는 공서반의 공격을 모두 격퇴했고, 게다가 여유까지 있었다. 왕의 면전에서 체면을 구긴 공서반은, “나에게는 더욱 비책이 있지만, 여기서는 말하지 않겠습니다”라고 의미심장한 말을 했다. 그러자 묵자는 “비책이란, 나를 이 자리에서 죽여 버리자는 것이겠지만, 이미 비책을 전수받은 제자 300명을 송나라에 파견했으므로, 내가 죽더라도 제자들이 반드시 송나라를 지키겠습니다”라고 대답하여, 다시 공서반을 꼼짝 못하게 했다. 일련의 상황을 보고 감탄한 초나라 왕은, 송나라를 공격하지 않겠다고 묵자에게 맹세했다. 이렇게 묵자는 송나라를 멸망의 위기에서 구해냈다. 그럼에도 불구하고, 초나라에서 돌아오는 길, 송나라 성문 처마 밑에서 비를 피하고 있던 묵자는, 거지로 오해받아 성병에게 쫓겨났다.

20세기 말부터 21세기에 걸쳐 중국에서는 전국시대 무렵의 죽간이 여러 개 발견되었다. 그중에는 『묵자』에 관한 죽간도 있었다. 예를 들어, 상박초간 『귀신지명(鬼神之明)』은 명귀편(明鬼篇)과 유사하게 귀신의 상벌에 대해 논하고 있다.[46][47] 또한, 상박초간 『정자가상(鄭子家喪)』은 귀신론에 대해, 은작산한간의 일부는 수성전 등 제5부의 내용에 대해 관련된 기록을 포함하고 있다.

6. 후대의 수용

묵자는 춘추전국시대의 사상가로, 그의 사상은 후대에 다양한 방식으로 수용되었다. 묵자의 도덕적 가르침은 내성, 자기 성찰, 진정성을 강조했으며, 사람들에게 금욕주의와 자제의 삶을 통해 물질적, 정신적 사치를 버릴 것을 촉구했다.[7][8]

묵자는 하(夏)나라와 중국 신화의 고대인들을 이상화했지만, 현대 생활이 고대의 방식을 따라야 한다는 유교적 믿음을 비판했다. 그는 "고대"라고 여겨지는 것이 실제로는 당시 혁신적이었기 때문에 현재의 혁신을 저해하는 데 사용되어서는 안 된다고 주장했다.[9]

묵자는 사람들이 자신의 상황을 변화시키고 삶을 이끌어갈 능력이 있다고 믿었으며, 이는 감각을 사용하여 세상을 관찰하고 원인, 기능, 역사적 근거에 따라 사물과 사건을 판단함으로써 달성할 수 있다고 했다.[10] 묵자의 제자들은 이 이론을 확장하여 명가를 형성했다.

묵자는 "공평한 돌봄" 또는 "보편적 사랑"(兼愛중국어, ''jiān ài'')이라는 개념을 제시하며, 사람들이 원칙적으로 모든 사람을 똑같이 돌봐야 한다고 주장했다. 이는 부모와 가족에 대한 특별한 보살핌을 강조하는 유교 사상과 대립했다.[11] 묵자는 "의도"와 "실제"를 구분하여 실제로는 모든 사람에게 이익을 가져다줄 수 없을지라도 사랑하려는 의지를 중시했다.

묵자는 하늘(天중국어, ''tiān'')의 뜻은 사람들이 서로 사랑해야 한다는 것이며, 모든 사람의 상호 사랑이 모든 사람에게 이익을 가져다줄 것이라고 보았다. 묵자에게 하늘은 선행을 보상하고 악행을 처벌하는 자비로운 도덕적 힘이었다.[12] 묵자는 유교의 "운명"이라는 개념에 반대하고,[13] 대신 노력과 덕행이 삶에서 자신의 위치를 바꿀 수 있다는 "반숙명론"(非命중국어)을 제시했다.

묵자의 사상은 진나라에 의해 억압되었고, 한나라 시대에 완전히 사라졌으나, 실력 중시와 보편적 사랑에 대한 사상 등은 점차 주류 유교 사상에 흡수되었다.

현대에 들어 묵가는 새로운 분석을 받았다. 쑨원은 "보편적 사랑"을 중국 민주주의 사상의 기초 중 하나로 사용했고, 공산주의 하에서 중국 학자들은 묵자를 "민중의 철학자"로 재평가하려는 노력을 하기도 했다.

일부 견해는 묵자의 철학이 공자의 철학보다 동시에 더 진보적이고 덜 진보적이었다고 주장한다. 묵가는 주로 대중에게 이익을 주고 지배적인 정통의 관행에 도전하려는 급진적인 정치 개혁가들이었다. 묵가의 "보편적 사랑"이라는 사상은 유교보다 더 넓은 인간 공동체의 개념을 포용했다.

묵자는 절약에 대한 사상으로도 유명하다. 묵가가 모든 형태의 예술을 기피했다는 것은 일반적인 오해인데, 묵가의 표적은 주로 농민 인구에게 엄청난 재정적 부담을 주는 정교한 국가 주도 의식이었다.

묵가와 현대 공산주의가 공동체 생활에 대한 이상을 공유한다고 주장하는 사람들도 있다. 다른 사람들은 묵가가 기독교의 중심 사상과 더 많은 공통점을 가지고 있다고 주장한다.

6. 1. 중국

전한부터 명나라 말기까지 『묵자』는 거의 주목받지 못했다. 극소수의 수용 사례로는 왕충의 『논형』, 『공총자』의 힐묵편(詰墨篇), 노승의 『묵변주(墨辯注)』, 한유의 『묵자 독후기(墨子 讀後記)』, 황진의 『황씨일초(黃氏日抄)』 등을 들 수 있다.[43] 갈홍의 『신선전』 등에서는 묵자(墨翟)가 연단술과 신선술에 통달한 선인으로 여겨졌다.[43]명나라 말기에 출판 문화의 발달로 여러 간본이 출판된 후, 청나라 고증학자 왕념손, 손성연, 왕중, 필원, 손의양 등의 여러 학파에서 『묵자』의 교정 및 정리, 재평가가 이루어졌다. 특히 필원은 『묵자』의 주석서(통칭 『경훈당본묵자(經訓堂本墨子)』)를 저술했다. 손의양은 그것을 보완하여 『묵자간고(墨子閒詁)』를 저술했다.

청나라 말기와 민국 초의 격변기에는 량치차오와 탐사동 등 변법파 혁명 사상가들에게 주목받았다. 민국 초기에는 서양 문화가 적극적으로 수용되는 가운데, 묵자의 겸애와 검약 사상이 기독교와 유사하다는 주장이나, 묵변의 논리학(중국 논리학) 및 과학적 내용에 대한 평가가 활발히 이루어졌다.

1934년, 루쉰은 공서편 설화를 바탕으로 단편 소설 『비공(非攻)』(『고사신편(故事新編)』 수록)을 저술했다.

21세기 중국에서도 묵자는 중국 과학사의 원류("과성(科聖)")로 존중받고 있다.[44] 2016년, 중국에서 발사된 세계 최초의 양자 과학 실험 위성은 묵자에 빗대어 "묵자호"라고 명명되었다.

6. 2. 일본

헤이안 시대의 『본조속문수이』에 수록된 후지와라 아쓰미쓰의 글에 『묵자』의 인용이 보이지만, 그 이후 오랫동안 눈에 띄는 수용은 없었다.[45]에도 시대에는 1731년에 당본 『묵자』가 수입된 이후, 많은 한학자들이 묵자를 논했다.[45] 특히, 1757년에 아키야마 기요야마 교정의 화각본 『묵자』가 간행되었고, 1835년에 『경훈당본 묵자』가 수입되어 간행되었다.[45] 이 두 가지를 계기로 많은 연구가 나왔다.[45]

메이지 시대에는 다카세 다지로 등이 『묵자』의 사상을 기독교와 공리주의와 유사하게 보는 관점에서 연구했다.[45] 다카세의 연구는 양계초에게도 수용되었다.[45]

전후에는 전석한문대계 『묵자』의 역자이기도 한 와타나베 타쿠가 이후 연구의 기초를 쌓았다.[45]

1991년에는 사카미 켄이치가 묵가를 소재로 한 역사 소설 『묵공』을 저술했다. 이 작품은 2006년에 일중한 합작으로 영화화되었다.

2004년 당시 총리 고이즈미 준이치로가 이라크 파병 관련 국회 논쟁에서 『묵자』의 “의를 행하는 것은, 훼손을 피하고 칭찬에 의지하는 것이 아니다.”(정의를 행하는 것은 세상으로부터 미움받지 않고 좋아하는 척 하는 것이 아니다)라는 말을 인용하여 자신의 주장을 펼쳤다.

참조

[1]

웹사이트

Mo-Zi

https://www.collinsd[...]

[2]

웹사이트

Mozi

https://www.thefreed[...]

[3]

서적

Ethics

https://books.google[...]

2024-10-15

[4]

백과사전

Mohism

http://plato.stanfor[...]

[5]

간행물 #추정

[6]

간행물 #추정

[7]

서적 #추정, Mozi 저서의 한 장

Mozi

[8]

서적 #추정, Mozi 저서의 한 장

Mozi

[9]

서적 #추정, Mozi 저서의 한 장

Mozi

[10]

서적 #추정, Mozi 저서의 한 장

Mozi

[11]

서적 #추정, Mozi 저서의 한 장

Mozi

[12]

서적 #추정, Mozi 저서의 한 장

Mozi

[13]

학술지

Rational awareness of the ultimate in human life – The Confucian concept of 'destiny'

2009-09-01

[14]

웹사이트

Mohism

http://plato.stanfor[...]

[15]

서적

Readings in classical Chinese philosophy

Hackett Publishing

[16]

서적

The Cambridge History of Ancient China

Cambridge University Press

[17]

서적

Worlds Together Worlds Apart Volume One: Beginnings Through the 15th Century

W.W. Norton

2013-10-24

[18]

서적

The Philosophy of the Mozi: The First Consequentialists

Columbia University Press

2016

[19]

학술지

Mohist Care

2012

[20]

학술지

The Growing Scope of 'jian': Differences between Chapters 14, 15, and 16 of the Mozi

2005

[21]

웹사이트

Mozi : Book 4 : Universal Love I - Chinese Text Project

https://ctext.org/mo[...]

[22]

서적

Introduction to Classical Chinese Philosophy

Hackett Publishing

[23]

웹사이트

Mohism > Texts and Authorship (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

https://plato.stanfo[...]

[24]

웹사이트

The Stanford Encyclopedia of Philosophy

https://plato.stanfo[...]

Metaphysics Research Lab, Stanford University

[25]

서적

Later Mohist Logic, Ethics, and Science

The Chinese University Press

[26]

웹사이트

Mengzi : Gong Sun Chou II - Chinese Text Project

https://ctext.org/me[...]

[27]

웹사이트

https://ctext.org/di[...]

[28]

서적

A Daoist Theory of Chinese Thought

Oxford University Press

[29]

웹사이트

https://ctext.org/di[...]

[30]

학술지

《墨子》身體觀探研-以「修身」為核心

https://www.airitili[...]

2018-10-01

[31]

웹사이트

Chinese Text Project Dictionary

https://ctext.org/di[...]

[32]

웹사이트

No. 2080 The Survival of Invention

http://www.uh.edu/en[...]

[33]

학술지

NEW PERSPECTIVES ON MOHIST LOGIC

https://www.academia[...]

2010-01

[34]

서적

Science and Civilization in China, vol. IV, part 1: Physics and Physical Technology

https://monoskop.org[...]

2016-09-05

[35]

서적 #추정, Mozi 저서의 한 장

Mozi

[36]

웹사이트

Camera Obscura History - Who Invented Camera Obscura?

http://www.photograp[...]

2019-07-03

[37]

코토뱅크

平凡社世界大百科事典 第2版

[38]

논문

論墨子的姓名与命名之旨

https://kns.cnki.net[...]

2004

[39]

코토뱅크

池田知久・小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)

[40]

웹사이트

山東滕州央視宣伝墨子故里引平頂山网友不満

http://www.dahe.cn/x[...]

大河网

2009-08-06

[41]

서적

中国学の散歩道 独り読む中国学入門

研文出版

[42]

서적

墨子 全釈漢文大系18

[43]

웹사이트

墨子

https://www.aozora.g[...]

1929

[44]

웹사이트

墨子紀念館 {{!}} 中国出土文献研究会

http://www.shutudo.o[...]

2020-12-22

[45]

논문

梁啓超と日本の中国哲学研究

https://hdl.handle.n[...]

[46]

논문

上博楚簡『鬼神之明』と『墨子』明鬼論

https://hdl.handle.n[...]

[47]

서적

諸子百家はどう展開したか

中国出土資料学会、東方書店

2014

[48]

백과사전

代 (戦国)

[49]

백과사전

글로벌 세계대백과사전

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com