드미트리 메레시콥스키

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

드미트리 메레시콥스키는 러시아의 시인이자 소설가, 비평가, 철학자로서, 러시아 상징주의 운동의 선구자 중 한 명으로 평가받는다. 그는 초기에는 실증주의에 경도되었으나, 이후 종교적 사상으로 전환하여 '제3의 성서'와 '종교적 아나키즘'을 주창하며 기독교와 이교의 통합, 성과 속의 조화를 추구했다. 그의 사상은 1905년 혁명 이후 정치적 입장을 표명하며 유럽으로 망명하는 등 변화를 겪었으며, 만년에는 서구 문화 엘리트들의 반응에 실망하여 종교 및 철학 에세이에 몰두했다. 메레시콥스키는 문학, 철학, 종교 등 다양한 분야에 걸쳐 폭넓은 사상을 제시했으며, 그의 작품과 사상은 러시아는 물론 서구 사상가들에게도 영향을 미쳤다. 그러나 그의 사상은 모순적이고 일관성이 없다는 비판을 받았으며, 특히 유럽 독재자들에 대한 지지는 논란을 불러일으켰다.

더 읽어볼만한 페이지

- 러시아의 나치 부역자 - 세르게이 타보리츠키

세르게이 타보리츠키는 반유대주의와 극우 성향을 가진 러시아 정치 운동가로, 여러 암살 사건에 연루되었으며, 나치 독일에서 러시아 이주민 사회를 통제하고 나치즘에 협력하며 러시아 청소년 국가 기구를 창설하는 등 극단적인 행보를 보였다. - 러시아의 나치 부역자 - 콘스탄틴 로자옙스키

콘스탄틴 로자옙스키는 러시아 파시스트 지도자이자 사상가로, 만주에서 러시아 파시스트당을 창설하여 반공 및 반유대주의 활동을 펼쳤으나, 제2차 세계 대전 후 소련으로 귀국하여 처형되었고 그의 저서는 극단주의 자료로 지정되었다. - 러시아의 파시스트 - 에두아르드 리모노프

에두아르드 리모노프는 소비에트 연방과 러시아 출신의 작가이자 정치 운동가로, 미국 망명 후 프랑스에서 작가로 성공하고 러시아로 귀국하여 국가 볼셰비키당을 창당해 과격한 정치 활동을 펼쳤으며, 그의 작품은 냉소주의적 성향과 자전적 경험을 바탕으로 러시아 민족주의와 반체제 운동에 영향을 미쳤다. - 러시아의 파시스트 - 세르게이 타보리츠키

세르게이 타보리츠키는 반유대주의와 극우 성향을 가진 러시아 정치 운동가로, 여러 암살 사건에 연루되었으며, 나치 독일에서 러시아 이주민 사회를 통제하고 나치즘에 협력하며 러시아 청소년 국가 기구를 창설하는 등 극단적인 행보를 보였다. - 상징주의 시인 - 샤를 보들레르

샤를 보들레르는 1821년 프랑스에서 태어난 시인, 평론가, 번역가로, 시집 『악의 꽃』을 통해 퇴폐적인 시대를 상징했으며, 상징주의의 선구자로 평가받고 19세기 낭만주의 시에 영향을 미쳤다. - 상징주의 시인 - 폴 베를렌

폴 베를렌은 19세기 후반 프랑스의 상징주의 시인으로, 격정적이고 방탕한 삶과 아르튀르 랭보와의 관계로 유명하며, 독특한 시적 기법과 음악적인 시어로 상징주의 운동에 큰 영향을 미치고 여러 작곡가들에게 영감을 준 '저주받은 시인'이다.

2. 초기 생애 및 교육

드미트리 메레시콥스키는 1865년 8월 14일(구력 8월 2일) 상트페테르부르크에서 태어났다. 아버지 세르게이 이바노비치는 여러 러시아 지방 총독부에서 고위 공무원으로 근무했으며, 알렉산드르 2세의 궁정 사무실에서 추밀 고문관으로 재직했다.[4] 어머니 바르바라 바실리예브나는 상트페테르부르크 고위 보안 관리의 딸로, 예술과 문학을 사랑했다. 메레시콥스키는 그녀를 "희귀한 아름다움과 천사 같은 본성"을 가진, 자신의 삶에서 가장 중요한 인물로 회상했다.[5]

메레시콥스키는 상트페테르부르크 대학교에서 역사학과 문헌학을 공부했으며, 여러 외국어에 능통했다.

2. 1. 유년 시절과 가족

드미트리 메레시콥스키는 상트페테르부르크의 옐라긴 섬에 있는 가족의 여름 별장과 프라체치 다리 근처의 집에서 어린 시절을 보냈다.[6] 그는 크림 반도에 있는 우찬 수 폭포로 이어지는 길가에 위치한 영지에 대한 좋은 기억을 가지고 있었으며, 특히 오레안다 궁전을 고대 그리스의 상징으로 여겼다.[7] 그의 아버지 세르게이 메레시콥스키는 부유했지만 금욕적인 생활 방식을 유지하며 가정을 검소하게 꾸려나갔고, 자녀들에게 사치와 무모한 지출을 경계하도록 가르쳤다.[8] 부모는 자주 여행을 다녔고, 그 동안 독일인 가정부 아말리아 크리스티아노브나가 아이들을 돌보며 러시아 동화와 성경 이야기를 들려주었다. 그녀는 드미트리가 십 대 초반에 종교적 감정을 갖도록 영향을 주었다.[8]메레시콥스키는 1876년 상트페테르부르크 제3 고전 김나지움에 입학했지만, 그곳에서의 생활을 "끔찍했다"라고 회상하며, 라틴어 교사 케슬러만이 유일하게 괜찮은 인물이었다고 기억했다.[9][10] 열세 살에 푸시킨의 영향을 받아 시를 쓰기 시작했고, 몰리에르에 심취하여 김나지움에 몰리에르 서클을 만들기도 했다. 이 서클은 정치적인 의도는 없었지만 비밀 경찰의 주목을 받았고, 구성원들은 황제 폐하 친위부 제3부 본부에서 심문을 받았다. 아버지 세르게이 메레시콥스키의 노력으로 아들의 퇴학을 막을 수 있었다.[7] 아버지는 러시아 궁정 제6대 비밀 고문관이었다.[7]

2. 2. 학창 시절과 문학적 데뷔

드미트리 메레시콥스키는 어릴적 아버지와의 관계는 좋지 않았지만, 아버지 덕분에 문학에 입문하는 계기를 맞았다. 1879년 7월, 크림반도 알루프카에서 아버지는 그를 푸슈킨의 연인이었던 예카테리나 보론초바 공주에게 소개했다. 보론초바 공주는 메레시콥스키의 시에서 "어린 영혼의 형이상학적인 섬세함"을 발견하고 격려했다.[11] 또한 아버지를 통해 표도르 도스토예프스키를 만났으나, 도스토예프스키는 그의 작품을 "형편없다"고 평가하며 "고통"을 강조했다.[9]같은 해, 메레시콥스키는 상트페테르부르크 잡지 ''지보피스노예 오보즈레니예''에 시 "작은 구름"과 "가을 멜로디"를 발표하며 문단에 데뷔했다.[12] 1년 후에는 표트르 야쿠보비치가 편집한 자선 모음집에 "수선화"를 발표했다.[12]

1882년 가을, 세묜 나드손의 낭독회에 참석한 메레시콥스키는 깊은 인상을 받고 나드손과 친구가 되었다. 나드손은 메레시콥스키에게 큰 영향을 주었으나 1887년에 사망했고, 2년 후 어머니마저 세상을 떠나자 메레시콥스키는 깊은 우울증에 빠졌다.[13]

1883년 1월, ''오테체스트벤니예 자피스키''에 두 편의 시를 더 게재했다. 초기 작품 중 가장 잘 알려진 "사캬 무니"는 낭송 모음집에 포함되어 그를 유명하게 만들었다. 1896년 브로크하우스와 에프론 백과사전은 그를 "잘 알려진 시인"으로 평가했다.[4] 라흐마니노프와 차이코프스키를 포함한 여러 작곡가들이 그의 시에 곡을 붙였다.[14]

1884년부터 1889년까지 상트페테르부르크 대학교에서 역사학과 철학을 공부했으며, 몽테뉴에 대한 논문으로 철학 박사 학위를 취득했다.

2. 3. 대학 시절과 사상적 형성

상트페테르부르크 대학교에서 역사와 문헌학을 공부한 메레시콥스키는 여러 외국어를 배웠고, 프랑스 문학, 실증주의 철학, 존 스튜어트 밀과 찰스 다윈의 이론에 관심을 가졌다.[6] 몽테뉴에 대한 논문으로 박사 학위를 받았다.[6] 대학 시절, 나로드니크 사상가인 니콜라이 미하일롭스키와 글레브 우스펜스키의 영향을 크게 받았다.[16] 특히 우스펜스키와는 "삶의 종교적 의미" 등에 대해 토론하며 많은 시간을 보냈고, 한때는 시골에 정착하여 교사가 되는 것을 진지하게 고려하기도 했다.[7] 미하일롭스키는 메레시콥스키를 문학 잡지 ''세베르니 베스트니크''에 소개해 주었는데, 이곳에서 그는 블라디미르 코롤렌코, 브세볼로드 가르신 등과 교류했다.[16] 다만, 미하일롭스키는 메레시콥스키의 초기 작품에서 "신비주의에 대한 경향"을 발견하고 우려를 표하기도 했다.[17] 1888년 대학을 졸업하고 오데사등 남부 러시아를 여행했다.[16]3. 문학 활동 및 사상 발전

메레시콥스키는 시, 소설, 평론, 희곡 등 다양한 장르에서 활동했다. 1880년대 후반, 안톤 체호프에 대한 에세이 〈같은 오래된 질문에 직면한 갓 태어난 재능〉을 발표하며 문학 평론가로 데뷔했다.[23] 이후 푸시킨, 도스토예프스키, 곤차로프, 플리니우스, 칼데론 등 여러 작가에 대한 평론을 발표하며, 철학적 에세이라는 새로운 장르를 개척했다.[24] 이 평론들은 훗날 《영원한 동반자》라는 제목으로 묶여 출간되었으며, 현대 고전으로 칭송받았다.[24]

1890년, 류보프 구레비치가 새롭게 이끄는 《세베르니 베스트니크》에 드라마 《실비오》와 에드거 앨런 포의 《갈가마귀》 번역을 발표했다.[6][25] 같은해 발표된 시 《베라》는 러시아 상징주의의 초기 걸작으로 평가받는다.[6][25] 1891년에는 시 ''죽음'' (스메르트)이 ''세베르니 베스트니크''에 등장했다.[7]

1891년 메레시콥스키와 지나이다 기피우스는 유럽으로 첫 여행을 떠났고, 이탈리아와 프랑스에 머물렀다. 유럽 여행에서 영감을 얻은 시 ''세기의 종말'' (코네츠 베카)은 2년 뒤에 출판되었다.[7]

1893년에는 소포클레스의 ''안티고네'', 괴테의 ''파우스트''의 일부, 에우리피데스의 ''히폴리토스''를 번역하여 출판했다.[7][10] 고대 그리스어 번역은 그의 후기 작품인 ''다프니스와 클로이'' (산문 버전, 1896)를 포함하여 당시 비평가들에게는 거의 주목받지 못했지만, 나중에 "러시아 고전 번역 학교의 자랑"으로 여겨졌다.[22]

메레시콥스키는 1895년 소설 《신의 죽음. 율리아누스 배교자》를 발표했다. 1년 후 완성되었지만, 이 소설은 러시아 최초의 상징주의 소설로 평가받는다.[10][21]

3. 1. 초기 문학 활동과 상징주의

드미트리 메레시콥스키는 1888년 《시집 (1883–1888)》을 출간하며 본격적인 문학 활동을 시작했다.[20] 이 시집은 비평가들의 호평을 받았지만, 같은 해 출판된 서사시 《원주민 아브바쿰》과 함께 젊은 작가의 재정적 어려움을 해결해주지는 못했다.[20] 1880년대 후반, 메레시콥스키는 안톤 체호프에 대한 에세이 〈같은 오래된 질문에 직면한 갓 태어난 재능〉을 발표하며 문학 평론가로 데뷔했다.[23] 이후 그는 푸시킨, 도스토예프스키, 곤차로프, 플리니우스, 칼데론 등 여러 작가에 대한 평론을 발표하며, 철학적 에세이라는 새로운 장르를 개척했다.[24] 이 평론들은 훗날 《영원한 동반자》라는 제목으로 묶여 출간되었으며, 현대 고전으로 칭송받았다.[24]1890년, 메레시콥스키는 류보프 구레비치가 새롭게 이끄는 《세베르니 베스트니크》에 드라마 《실비오》와 에드거 앨런 포의 《갈가마귀》 번역을 발표했다.[6][25] 1890년에는 시 《베라》가 발표되었는데 러시아 상징주의의 초기 걸작으로 평가받는다.[6][25] 1891년에는 시 ''죽음'' (스메르트)이 ''세베르니 베스트니크''에 등장했다.[7]

1892년에는 두 번째 시집 《상징. 시와 노래》가 출간되었다.[26] 이 시집은 에드거 앨런 포와 샤를 보들레르의 영향과 함께 작가의 종교적 사상을 담아내어 젊은 독자들에게 인기를 얻었다.[26] 같은 해 10월, 메레시콥스키는 〈현대 러시아 문학 쇠퇴의 원인과 새로운 경향〉이라는 강연을 통해 러시아 모더니즘이 러시아 문학의 전통을 잇는 것이라고 주장하며 러시아 상징주의의 이론적 토대를 마련했다.[2][7] 그는 "신비주의적 본질, 상징적 언어, 인상주의"를 현대 예술의 세 가지 흐름으로 제시하며, 레프 톨스토이와 도스토옙스키의 작품에서 그 기원을 찾았다.[27]

3. 2. 역사 소설 3부작 《그리스도와 적그리스도》

메레시콥스키는 1895년 《신들의 죽음》을 발표하며 《그리스도와 적그리스도》 3부작을 시작했다. 이 소설은 러시아 최초의 상징주의 소설로 여겨진다.[10][21] 3부작은 《신들의 죽음》(배교자 율리아누스), 《신들의 부활》(레오나르도 다 빈치), 《표트르와 알렉세이》로 구성된다. 1900년에는 두 번째 소설 《신들의 부활. 레오나르도 다 빈치》가 《미르 보지》에 "르네상스"라는 제목으로 게재되었다.[3] 3부작의 마지막 작품은 1904년에 발표된 《표트르와 알렉세이》이다.[4][32] 그는 이 작품들을 통해 역사적 인물과 사건을 배경으로 기독교와 이교, 정신과 육체, 권력과 신앙 등 대립적인 가치들의 갈등과 조화를 탐구했다.3. 3. '신을 찾는 자들' 운동과 종교 철학

1900년대 초, 드미트리 메레시콥스키는 그의 아내 지나이다 기피우스와 함께 '신을 찾는 자들' 운동을 주도했다.[4] 이들은 러시아 정교회의 경직된 교리에 반대하며, 새로운 종교적 각성을 추구했다.[7]메레시콥스키는 기피우스가 제안한 "새로운 교회" 개념을 바탕으로 종교 철학 협회(1901-1903)를 창설하고,[7] 바실리 로자노프, 빅토르 미로류보프, 발렌틴 테르나브체프와 함께 "종교 및 문화 문제에 대한 공개 토론의 장"을 마련하고자 했다.[7] 이들은 "신 기독교, 사회 조직 및 인간 본성을 완성하는 데 기여하는 모든 것"을 장려하는 것을 목표로 했다.[7]

1902년 7월, 메레시콥스키 부부는 표트르 페르초프와 함께 잡지 《노비 푸트(새로운 길)》를 창간하여 자신들의 사상을 전파했다.[34] 이 잡지는 드미트리 시피아긴, 뱌체슬라프 폰 플레베와 같은 고위 관리들의 도움을 받아 창간되었다.[34] 그러나 1904년 말, 메레시콥스키와 기피우스는 《노비 푸트》를 떠났지만, 새로운 지도자들과 우호적인 관계를 유지했다.[32]

1903년 4월, 22차 회의 이후 '신을 찾는 자들'의 모임은 러시아 정교회 성 시노드의 검사관인 콘스탄틴 포베도노스체프의 칙령에 의해 취소되었다.[4] 주된 이유는 메레시콥스키가 신을 찾는 자들의 급진적인 교회 '개혁' 아이디어가 인기를 얻고 있는 대규모 종파 정착지를 자주 방문했기 때문이다.[4]

1907년, 모임은 종교-철학 협회라는 새로운 이름으로 부활했고, 메레시콥스키는 다시 한번 자신의 '성령의 왕국이 도래한다'는 아이디어를 홍보했다.[32][35]

메레시콥스키는 '제3성서' 사상을 통해 기독교와 이교의 통합, 성과 속의 조화를 추구하는 독창적인 종교 철학을 제시했다. 그는 자신들만의 가내 "교회"를 형성하여 ''미리스쿠스니크''를 참여시키려 했다.[32] 세르게이 디아길레프는 드미트리 필로소포프가 '간통'을 저질렀다고 비난했고, 필로소포프는 1905년에 메레시콥스키의 상트페테르부르크 집에 정착하여 사실상 가족이 되었다.[32]

4. 1905년 혁명과 망명

1905년 피의 일요일 사건 이후, 메레시콥스키는 러시아 군주제의 반기독교적 본질을 비판하며 혁명을 종교적 격변의 전조로 해석했다.[36] 그는 혁명을 열렬히 지지하며, 친혁명적인 시를 쓰고 학생들을 위한 시위 모임을 조직하는 등 적극적으로 정치에 참여했다.[36]

1906년, 메레시콥스키는 필로소포프와 함께 "새로운 종교적 의식"을 홍보하기 위해 프랑스로 망명하여 ''아나키와 신정 정치'' 잡지를 창간하고 ''차르와 혁명'' 에세이집을 발간했다.[37] 그는 "혁명과 종교"라는 기사에서 사회 밑바닥에서 시작되는 혁명적 토네이도가 치명적인 힘을 발휘하여, 교회와 군주제뿐 아니라 러시아 자체를 멸망시킬 수도 있다고 경고했다.[9][16]

메레시콥스키는 자신의 정치적 입장을 설명한 ''다가오는 햄''(1905)에서 러시아 정교회의 위선, 국가 관료주의와 군주제, 그리고 "사회 밑바닥에서 일어나는 무식한 신흥 세력"을 '햄의 세 얼굴'으로 묘사하며 비판했다.[36] 1908년에는 연극 ''양귀비 꽃''을 출판하고, 사회 정치/철학적 에세이 "평화가 아닌 칼", "고요한 물에서" 등을 통해 자신의 "진화적 신비주의" 개념을 바탕으로 러시아와 세계의 혁명이 불가피하다고 주장했다.[9] 그는 러시아 지식인들이 "인간 정신의 혁명"을 받아들여야만 정치 혁명이 성공할 수 있으며, 그렇지 않으면 폭정의 "햄의 왕국"이 도래할 것이라고 경고했다.[9]

러시아 제국 해군이 대일본 제국 해군에게 패배한 것이 도화선이 되어, 1905년 혁명이 발생했다. 이것을 메레시콥스키는 신앙 개혁의 전조가 되는 종교적인 사건으로 보고, 자신이야말로 그 예언자라고 말하기 시작했다.

10월 혁명 후에 메레시콥스키는 다시 파리로 망명하여 그곳에서 가차 없는 볼셰비키 비난을 계속했다. 사회혁명당의 보리스 사빈코프가 2~3만 명의 (주로 포로로 구성된) 러시아 병사를 이끌고 모스크바로 진군할 때, 메레시콥스키는 아내 힙피우스와 함께 사빈코프와 폴란드에서 합류하여 피우수트스키가 러시아를 해방하기 위한 구세주적인 사명을 완수해주기를 선언했다.

4. 1. 혁명에 대한 입장과 정치 참여

1905년 피의 일요일 사건 이후, 메레시콥스키는 러시아 군주제의 반기독교적 본질을 비판하며 혁명을 종교적 격변의 전조로 해석했다.[36] 그는 혁명을 열렬히 지지하며, 친혁명적인 시를 쓰고 학생들을 위한 시위 모임을 조직하는 등 적극적으로 정치에 참여했다.[36]1906년, 메레시콥스키는 필로소포프와 함께 "새로운 종교적 의식"을 홍보하기 위해 프랑스로 망명하여 ''아나키와 신정 정치'' 잡지를 창간하고 ''차르와 혁명'' 에세이집을 발간했다.[37] 그는 "혁명과 종교"라는 기사에서 사회주의 혁명을 통해 새로운 시대가 도래할 것이라고 주장했다.[9][16]

메레시콥스키는 자신의 정치적 입장을 설명한 ''다가오는 햄''(1905)에서 러시아 정교회의 위선, 국가 관료주의와 군주제, 그리고 "사회 밑바닥에서 일어나는 무식한 신흥 세력"을 '햄의 세 얼굴'으로 묘사하며 비판했다.[36] 1908년에는 연극 ''양귀비 꽃''을 출판하고, 사회 정치/철학적 에세이 "평화가 아닌 칼", "고요한 물에서" 등을 통해 자신의 "진화적 신비주의" 개념을 바탕으로 러시아와 세계의 혁명이 불가피하다고 주장했다.[9] 그는 러시아 지식인들이 "인간 정신의 혁명"을 받아들여야만 정치 혁명이 성공할 수 있으며, 그렇지 않으면 폭정의 "햄의 왕국"이 도래할 것이라고 경고했다.[9]

1917년 2월 혁명을 환영하고 임시 정부를 지지했지만, 곧 정부의 무능함에 환멸을 느끼고 10월 사회주의 혁명을 재앙으로 간주했다.[45] 그는 볼셰비키를 인류 문명 전체를 위협하는 악의 세력으로 규정하고, 임시 정부 장관들의 석방을 위해 노력했다.[9]

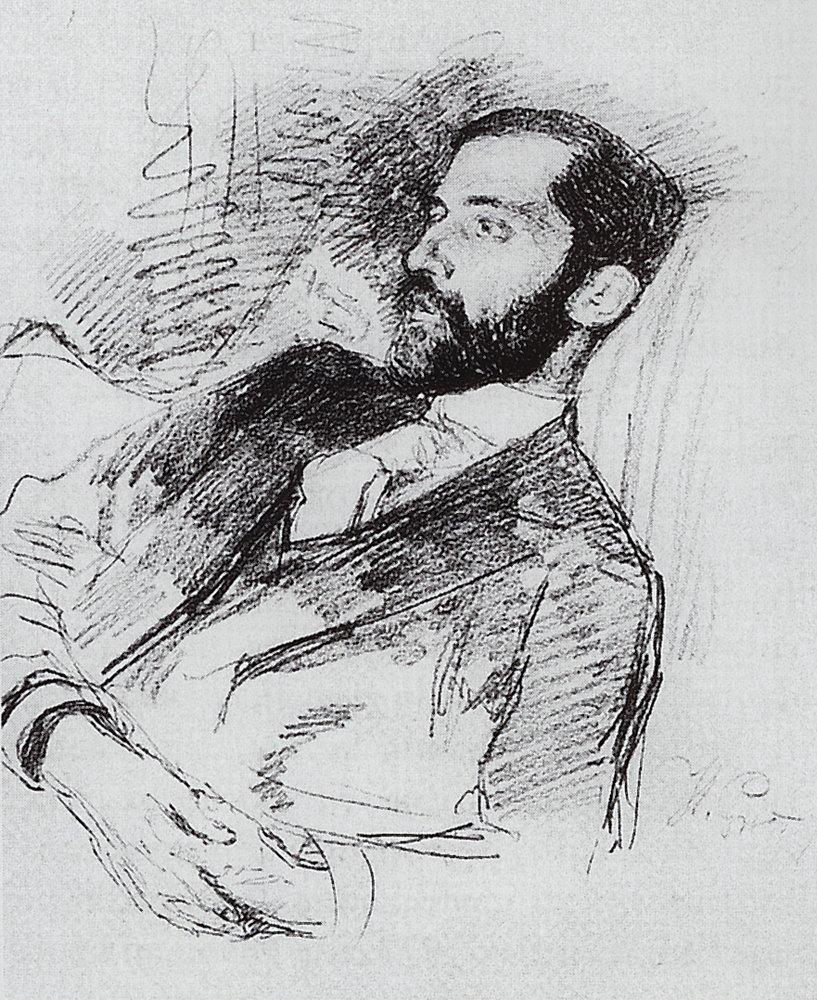

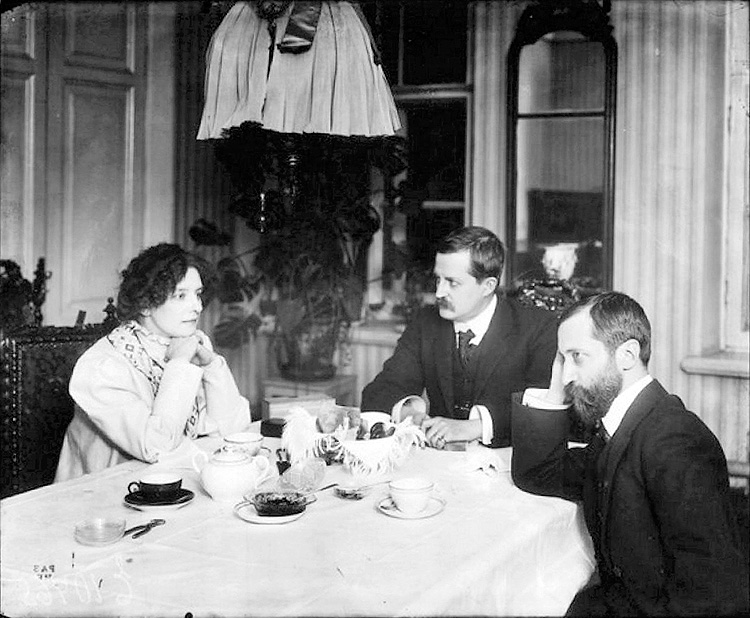

frame

러시아 제국 해군이 대일본 제국 해군에게 패배한 것이 도화선이 되어, 1905년 혁명이 발생했다. 이것을 메레시콥스키는 신앙 개혁의 전조가 되는 종교적인 사건으로 보고, 자신이야말로 그 예언자라고 말하기 시작했다.

10월 혁명 후에 메레시콥스키는 다시 파리로 망명하여 그곳에서 가차 없는 볼셰비키 비난을 계속했다. 사회혁명당의 보리스 사빈코프가 2~3만 명의 (주로 포로로 구성된) 러시아 병사를 이끌고 모스크바로 진군할 때, 메레시콥스키는 아내 힙피우스와 함께 사빈코프와 폴란드에서 합류하여 피우수트스키가 러시아를 해방하기 위한 구세주적인 사명을 완수해주기를 선언했다.

4. 2. 망명과 반볼셰비키 활동

메레시콥스키는 1917년 10월 사회주의 혁명을 인류 문명 전체를 위협하는 재앙으로 간주했다.[45] 그는 볼셰비키 문화 지도자들에게 남아 있던 영향력을 사용하여 체포된 임시 정부 장관들을 석방시키려 했다.[9] 1918년 1월 블라디미르 레닌이 러시아 제헌 의회를 해산하면서, 메레시콥스키 부부의 아파트는 에세르 본부로서의 기능을 잃게 되었다.[7]1919년, 메레시콥스키 부부는 막심 고리키의 새로운 Всемирная литература (издательство)ru와 협력하기도 했으나,[7][46] 백군의 패배 소식을 접하고 러시아를 탈출하기로 결심했다. 1919년 12월 14일, 아나톨리 루나차르스키의 허가를 받아 페트로그라드를 떠나 민스크, 빌노를 거쳐 바르샤바로 이동했다.[7][16] 그는 빌노에서 가진 인터뷰를 통해, 볼셰비즘이 사회주의 깃발을 위장으로 사용하여 높은 사회주의적 이상을 훼손하고 있으며, 지역적인 러시아의 질병이 아닌 세계적인 위협이라고 주장했다.[47]

바르샤바에서 메레시콥스키는 러시아 이민자 단체를 위해 활동했고, 지피우스는 ''스보보다'' 신문의 문학 부문을 편집했다.[7] 사회혁명당의 보리스 사빈코프와 함께 피우수트스키를 만나, 러시아 국민들에게 폴란드 군대에 합류하라는 메모를 발표하기도 했다.[48] 그러나 폴란드와 러시아의 휴전 협정으로 인해, 메레시콥스키 부부와 즐로빈은 프랑스로 떠났고, 필로소포프는 바르샤바에 남아 반 볼셰비키 선전 부서를 이끌었다.[48]

파리에서 메레시콥스키는 종교 연합을 창설하고, 강연을 통해 볼셰비키를 비난했다.[49] 그는 파벨 밀류코프의 ''포슬레드니예 노보스티''와 표트르 스트루베의 ''오스보보즈데니예'' 신문에 기고하며 자신의 주장을 펼쳤다.[49] 그러나 러시아에 대한 국제적인 개입을 촉구하고 러시아 군주제의 복원을 거부하는 그의 주장은 좌우 양측 모두에게 반감을 샀다.[36] 이반 부닌만이 그의 유일한 동맹이었으며, 이들은 러시아 작가들이 프랑스 정부로부터 재정적 지원을 받을 수 있도록 도왔다.[50]

1928년 베오그라드에서 열린 제1차 러시아 망명 작가 회의에서 메레시콥스키는 유고슬라비아 알렉산더 1세 국왕으로부터 1급 사바 훈장을 수여받았다.[7] 1930년대 초, 그는 베니토 무솔리니에게 동조하며, 여러 번 노벨 문학상 후보로 지명되기도 했다.[36][52]

frame

메레시콥스키는 1914년~1915년, 1930년~1937년, 총 10회 노벨 문학상 후보로 지명되었으나[76], 히틀러 지지 자세로 인해 결국 수상하지 못했다.

5. 만년과 죽음

1920년대 중반, 메레시콥스키는 서구 문화 엘리트들이 자신의 정치적 선언에 대해 실망스러운 반응을 보이자, 종교 및 철학 에세이로 돌아갔다. 그러나 그는 기념비적이고 자유로운 형식의 실험적인 논문 형식을 취했다. 그의 새로운 책 중 일부는 전기였고, 일부는 고대사에 대한 광범위하고 무정형적인 연구였다.[9][53] 그는 처음 두 권의 책인 ''신들의 탄생. 크레타의 투탕카멘''(1925)과 ''메시아''(1928)에 대해 "많은 사람들이 내가 역사 소설가라고 생각하는데, 이는 잘못된 생각이다. 내가 과거를 사용하는 이유는 단지 미래를 찾기 위해서다. 현재는 나에게 일종의 망명이다. 나의 진정한 고향은 과거/미래이며, 내가 속한 곳이다."라고 자신의 신조를 설명했다.[54]

메레시콥스키가 1920년대 후반과 1930년대 초에 창작한 세 권의 책은 인간 구원의 가능한 방법에 대한 개념으로 느슨하게 연결된 삼부작을 형성했다. ''세 가지의 신비: 이집트와 바빌론'' (프라하, 1925)에 이어 ''서방의 신비: 아틀란티스-유럽'' (베를린, 1930)이 출간되었는데, 여기서 소중히 여겨지던 제3의 성서의 아이디어가 종말론적이고 니체적인 방향으로 전환되었다. 세 번째 책인 ''낯선 예수''(1932, 베오그라드)는 회고적으로 세 권 중 가장 강력한 작품으로 여겨진다.[9][55]

갑자기 다시 다작 작가가 된 메레시콥스키는 노벨상 위원회의 주목을 받게 되었다. 1930년부터 룬드 대학교의 슬라브어 교수인 시구르드 아그렐은 메레시콥스키를 노벨 문학상 후보로 체계적으로 추천하기 시작했지만, 항상 이반 부닌과 함께였다. 1932년 11월, 기피우스는 베라 부니나에게 보낸 편지에서 메레시콥스키가 "그의 반공주의적 입장 때문에" 수상할 가능성이 없다고 의견을 밝혔다. 결국 1933년에 이반 부닌이 노벨 문학상을 수상했다.[56]

아그렐은 1937년 사망할 때까지(총 8회) 메레시콥스키를 계속해서 추천했지만, 매년 후자의 수상 가능성은 점점 더 희박해졌다. 그가 만년에 쓴 책들(예: 종교적 전기 모음집인 ''성인들의 얼굴: 예수부터 현재까지''와 사후에 출판된 ''개혁가들'' 삼부작)은 획기적인 작품은 아니었다. 어려운 시기와 심화되는 어려움에도 불구하고, 메레시콥스키는 필사적으로 그의 ''스페인 신비'' 삼부작을 완성하기 위해 죽는 날까지 열심히 일했다. 세 작품 중 마지막 작품인 미완성된 ''작은 테레사''는 그의 임종 시에 그의 곁에 있었고, 그는 말 그대로 손에 펜을 쥔 채로 죽었다.[36][57]

5. 1. 후기 작품 활동

메레시콥스키는 서구 문화 엘리트들의 반응에 실망하여 종교 및 철학 에세이로 복귀하였다.[9][53] 그는 "많은 사람들이 내가 역사 소설가라고 생각하는데, 이는 잘못된 생각이다. 내가 과거를 사용하는 이유는 단지 미래를 찾기 위해서다."라고 자신의 신조를 설명했다.[54]1920년대 후반과 1930년대 초, 메레시콥스키는 인간 구원에 대한 개념을 담은 세 권의 책을 집필했다. ''세 가지의 신비: 이집트와 바빌론'' (프라하, 1925)과 ''서방의 신비: 아틀란티스-유럽'' (베를린, 1930)에서는 제3의 성서의 아이디어가 종말론적이고 니체적인 방향으로 전환되었다.[9] ''낯선 예수''(1932)는 회고적으로 세 권 중 가장 강력한 작품으로 평가받는다.[55]

1930년부터 룬드 대학교의 슬라브어 교수 시구르드 아그렐은 메레시콥스키를 노벨 문학상 후보로 체계적으로 추천했지만, 1933년 이반 부닌이 수상하였다.[56] 아그렐은 1937년 사망할 때까지(총 8회) 메레시콥스키를 계속 추천했다.[36][57]

메레시콥스키는 만년에 종교적 전기 모음집인 ''성인들의 얼굴: 예수부터 현재까지''와 사후 출판된 ''개혁가들'' 삼부작 등을 집필했지만, 획기적인 작품은 아니었다.[36] 그는 ''스페인 신비'' 삼부작을 완성하기 위해 죽는 날까지 집필에 몰두했으며, 미완성된 ''작은 테레사''는 그의 임종 시에 곁에 있었다.[57]

5. 2. 유럽의 독재자들과의 관계

드미트리 메레시콥스키는 반공주의 성향으로 인해 한때 유럽의 독재자들에게 지지를 보냈다. 그는 "강력한 지도자"를 찾기 위해 노력했으며, 초기에는 베니토 무솔리니에게서 그 가능성을 발견했다.[58] 무솔리니는 단테에 관한 메레시콥스키의 책을 후원했고, 두 사람은 정치, 문학, 예술에 관해 여러 차례 대화를 나누었다. 메레시콥스키는 무솔리니를 단테의 화신으로 칭송하며 "러시아에 대한 성전"을 시작할 것을 촉구하기도 했다.[58] 그러나 이탈리아 언론의 반응에 부담을 느낀 무솔리니는 거리를 두었고, 1937년 메레시콥스키는 무솔리니의 "사소한 물질주의"에 실망감을 표했다.[58]이후 메레시콥스키는 프란시스코 프랑코와 접촉을 시도했으나 실패했고, 아돌프 히틀러를 새로운 "영웅"으로 주목했다.[58] 그는 파시즘을 공산주의의 대안으로 여기지는 않았지만,[7] 히틀러가 유럽을 정복하는 것이 공산주의 확산보다는 덜 위험하다고 판단했다.[36] 그러나 제2차 세계 대전 발발 이후, 메레시콥스키는 나치즘에 대한 지지를 철회했다.[59] 1941년 가을, 그는 독일 팬들의 도움을 받아 파리로 이주했다.[59]

5. 3. 죽음과 유산

드미트리 메레시콥스키는 1941년 파리에서 뇌출혈로 사망했다.[68] 장례식은 알렉산드르 넵스키 성당에서 거행되었으며, 그는 생트-주느비에브-데-부아 러시아 묘지에 안장되었다.[68]메레시콥스키는 평생 동안 러시아에서 여론을 양극화시켜 찬사와 비난을 동시에 받았다.[68] 예브게니 예프투셴코는 그를 "러시아 최초의 '새로운 유형의 보편적 반체제 인물'"로 평가하며, 차르 정부, 정교회, 문학계, 혁명 진영 모두에게 비판받았다고 언급했다.[68] 안톤 체호프는 그를 '사도적인 종류의 신자'라고 칭하며 옹호했다.[68]

그는 뛰어난 박식함, 과학적 접근, 문학적 재능, 독창적인 문체로 인정받았다.[4] 코르네이 추콥스키는 그를 20세기 초 러시아 문화 엘리트 중 "가장 교양 있는 사람"이라고 평가했다.[69] 메레시콥스키는 러시아에서 상징주의와 모더니즘의 기본 원리를 처음으로 정립했으며,[6] 역사 소설 장르에 새로운 "사고 중심적" 차원을 더하여 안드레이 벨리, 알렉세이 레미조프, 발레리 브류소프, 알렉세이 톨스토이, 미하일 불가코프, 마르크 알다노프 등에게 영향을 미쳤다.[9]

그의 철학적, 종교적, 정치적 사상은 논란의 여지가 있었지만, 프로이트, 베르자예프, 리케르트 등 여러 사상가들에게 영향을 미쳤다.[70] 토마스 만은 그를 "니체 다음으로 세계 심리학 전문가이자 천재 비평가"라고 칭송했다.[14]

한국의 관점에서 볼 때, 그의 사상은 종교와 철학, 역사와 문학을 아우르는 폭넓은 시각을 제공하며, 현대 사회의 다양한 문제에 대한 성찰의 계기를 마련해 준다고 할 수 있다.

6. 주요 사상

실증주의에 대한 초기 경도에도 불구하고, 드미트리 메레시콥스키는 곧 종교로 눈을 돌려 자신만의 독창적인 사상을 발전시켰다. 그는 "현대 러시아 문학의 쇠퇴 원인과 새로운 경향"이라는 소책자를 통해 상징을 현대 예술의 인식 수단으로 처음 언급하며, 성장하는 러시아 상징주의 운동에 이념과 이름을 부여했다.[6]

메레시콥스키는 "상징의 영성"을 통해 "직관을 위해 이성을 거부"해야 한다고 주장했다. 그는 오직 상징을 통해서만 대상의 더 깊은 의미에 도달할 수 있다고 믿었으며, 표도르 튜체프를 인용하여 "생각은 말해지는 동안 거짓이 된다"고 강조했다.[32] 그는 상징주의가 시의 스타일과 본질 모두에 영성을 부여한다고 보았다. 그는 "새로운 예술의 세 가지 주요 요소는 신비로운 본질, 상징주의, 그리고 예술가의 인상력의 확장이다."라고 썼다.[63]

메레시콥스키는 "형이상학의 죽음"을 선언하고, 상징의 언어만이 현대 세계의 의미 패턴을 발견하는 적절한 도구가 될 수 있다고 주장했다. 이는 오귀스트 콩트의 사상과 유사하지만, 메레시콥스키는 이를 문학과 비평에 적용하려 했다는 차이점이 있다.[32]

=== 제3성서 사상 ===

드미트리 메레시콥스키는 아내 즈나이다 기피우스와 함께 '제3의 성서' 이론을 발전시켰다.[36] 이는 중세 이탈리아 사상을 20세기 초 러시아에 맞게 재해석한 것으로, 신 종교 의식 운동의 기반이 되었다.[36] 이들은 피오레의 요아킴의 사상에서 영감을 받아, 인류의 종교적 진화를 세 단계로 설명했다.[36]

메레시콥스키에 따르면, 첫 번째 성서는 신의 아버지의 율법, 두 번째 성서는 신의 아들의 은총을 나타내며, 이들은 성령의 제3의 성서를 위한 준비 단계이다.[9] 제3의 성서는 인류에게 해방을 가져다주며, 하나님의 권능과 사랑을 넘어선 해방의 진리를 드러낸다.[9] 그는 제3의 성서가 "땅에 대한"(기독교 이전의 믿음) 것과 "하늘에 대한"(기독교) 것, 즉 두 가지 원본 계시의 종합이라고 보았다.[64]

메레시콥스키는 기독교와 이교의 통합을 통해 성과 속의 조화를 추구했다.[64] 성 삼위일체의 신비가 해결되면, 세 가지 요소가 하나로 연결되어 "새 하늘 아래의 새로운 땅"이 창조될 것이라고 예언했다.[64] 특히, 새로운 삼위일체 개념은 성령이 여성적 존재임을 암시했다.[36]

=== 종교적 아나키즘 ===

메레시콥스키는 "정신의 혁명"을 통해 국가와 종교의 관계를 단절해야 한다고 주장했다.[66] 그는 니콜라이 베르자예프에게 보낸 공개 서한에서 "교회 - 옛 교회가 아닌 새롭고, 영원하며, 보편적인 교회 - 는 절대 진실이 절대 거짓에 반대하는 것처럼 국가의 생각과 정반대이다"라고 선언했다.[67] 그는 법은 폭력과 같으며, 합법적인 권력과 폭력 자체의 차이는 정도의 문제일 뿐이라고 보았다.[34]

그는 종교와 혁명을 불가분의 관계로 보았으며, 성경적 인간 역사를 일련의 혁명적 사건으로 해석했다. 사회 혁명이 성공하려면 정신 혁명이 선행되어야 한다고 생각했다. 러시아에서는 정신 혁명이 부족했기 때문에 사회 혁명이 실패했고, 적그리스도가 사태를 장악하게 되었다고 주장했다.[36] 그는 "우리는 반역자일 때만 인간이다"라고 주장하며, 실존주의의 초기 형태로 여겨지는 사상을 피력했다.[36]

1920년대에 메레시콥스키는 종교적 아나키즘 교리에 대한 관심을 잃었다. 만년에는 에큐메니컬 이상에 가까워졌고, 왕국을 가톨릭, 개신교, 동방 정교회 전통을 통합하는 "베드로, 바울, 요한의 원리"의 종합으로 예언했다.[36]

=== 성(性)과 영성 ===

메레시콥스키는 인류 역사를 "두 심연의 전투"로 보았다. 즉, 기독교 이전 시대의 육체의 심연과 기독교의 무성적인 금욕주의로 인한 정신의 심연 간의 대립이다.[65] 그는 기독교 이전에는 영성을 희생하며 육체적 관능을 찬양했고, 금욕적인 기독교인들은 성을 희생하며 정신의 부상을 가져왔다고 주장했다. 그는 정신과 성의 극이 더 높은, 천상의 수준에서 결합하는 변증법적 필연성을 주장했다.[65]

그는 "내 몸 안에서 나 자신을 인식하는 것은 인격의 근본이다. 다른 사람의 몸 안에서 나 자신을 인식하는 것은 성의 근본이다. 모든 인간의 몸 안에서 나 자신을 인식하는 것은 통일성의 근본이다"라고 말했다.[65] 아람어 중 하나가 정신을 여성적 존재인 루차로 번역한다는 점에 주목하여, 메레시콥스키는 성부, 성자, 그리고 더 높은 존재 안에서의 그들의 통일성인 성모를 성삼위일체의 형태로 해석했다. 셋째 성서는 이 성모의 왕국으로 인도하기 위한 것이었다.[65]

메레시콥스키는 신과 인간 모두 본질적으로 양성성을 띤다고 보았고, 남성과 여성의 분열을 불완전함의 징후이자 원시적인 인간 존재의 치명적인 해체의 원인으로 간주했다.[65] 그는 현대 시대에는 수도원적이고 금욕적인 기독교는 모두 사라질 것이며, 예술은 종교의 필수적인 부분이 될 것이라고 보았다. 그는 성과 정신, 종교와 문화, 남성과 여성 등 양극화되었던 모든 것을 융합하여 '저 너머'가 아닌 '여기 지구상'에 왕국을 가져오는 인간의 진화를 바랐다.[65]

6. 1. 제3성서 사상

드미트리 메레시콥스키는 젊은 지적 아내 즈나이다 기피우스와 함께 '제3의 성서' 이론을 발전시켰다.[36] 이는 중세 이탈리아에서 기원한 사상을 20세기 초 러시아 분위기에 맞게 재해석한 것으로, 신 종교 의식 운동의 기반이 되었다.[36] 메레시콥스키 부부는 피오레의 요아킴의 사상에서 영감을 받아, 인류의 종교적 진화를 세 단계로 설명하는 독자적인 개념을 제시했다.[36]메레시콥스키에 따르면, 첫 번째 성서는 신의 아버지의 율법을, 두 번째 성서는 신의 아들의 은총을 나타내며, 이들은 성령의 제3의 성서를 위한 준비 단계에 해당한다.[9] 제3의 성서는 인류에게 해방을 가져다주는 역할을 하며, 하나님의 권능과 사랑을 넘어선 해방의 진리를 드러낸다.[9] 그는 제3의 성서가 "땅에 대한"(기독교 이전의 믿음) 것과 "하늘에 대한"(기독교) 것, 즉 두 가지 원본 계시의 종합이라고 보았다.[64]

메레시콥스키는 기독교와 이교의 통합을 시도했으며, 이를 통해 성과 속의 조화를 추구했다.[64] 성 삼위일체의 신비가 해결되면, 세 가지 요소가 하나로 연결되어 "새 하늘 아래의 새로운 땅"이 창조될 것이라고 예언했다.[64] 이러한 새로운 삼위일체 개념은 성령이 여성적 존재임을 암시했다.[36]

6. 2. 종교적 아나키즘

메레시콥스키는 "정신의 혁명"을 통해 국가와 종교의 관계를 단절해야 한다고 주장했다.[66] 그는 베르자예프에게 보낸 공개 서한에서 "교회 - 옛 교회가 아닌 새롭고, 영원하며, 보편적인 교회 - 는 절대 진실이 절대 거짓에 반대하는 것처럼 국가의 생각과 정반대이다"라고 선언했다.[67] 그는 법은 폭력과 같으며, 합법적인 권력과 폭력 자체의 차이는 정도의 문제일 뿐이라고 보았다.[34]메레시콥스키는 종교와 혁명을 불가분의 관계로 보았으며, 성경적 인간 역사를 일련의 혁명적 사건으로 해석했다. 그는 사회 혁명이 성공하려면 정신 혁명이 선행되어야 한다고 생각했다. 러시아에서는 정신 혁명이 부족했기 때문에 사회 혁명이 실패했고, 적그리스도가 사태를 장악하게 되었다고 주장했다.[36] 그는 "우리는 반역자일 때만 인간이다"라고 주장하며, 실존주의의 초기 형태로 여겨지는 사상을 피력했다.[36]

1920년대에 메레시콥스키는 종교적 아나키즘 교리에 대한 관심을 잃었다. 만년에는 에큐메니컬 이상에 가까워졌고, 왕국을 가톨릭, 개신교, 동방 정교회 전통을 통합하는 "베드로, 바울, 요한의 원리"의 종합으로 예언했다.[36]

6. 3. 성(性)과 영성

메레시콥스키는 인류 역사를 "두 심연의 전투"로 보았다. 즉, 기독교 이전 시대의 육체의 심연과 기독교의 무성적인 금욕주의로 인한 정신의 심연 간의 대립이다.[65] 기독교 이전에는 영성을 희생하며 육체적 관능을 찬양했고, 금욕적인 기독교인들은 성을 희생하며 정신의 부상을 가져왔다. 메레시콥스키는 정신과 성의 극이 더 높은, 천상의 수준에서 결합하는 변증법적 필연성을 주장했다.[65]그는 "내 몸 안에서 나 자신을 인식하는 것은 인격의 근본이다. 다른 사람의 몸 안에서 나 자신을 인식하는 것은 성의 근본이다. 모든 인간의 몸 안에서 나 자신을 인식하는 것은 통일성의 근본이다"라고 말했다.[65] 아람어 중 하나가 정신을 여성적 존재인 루차로 번역한다는 점에 주목하여, 메레시콥스키는 성부, 성자, 그리고 더 높은 존재 안에서의 그들의 통일성인 성모를 성삼위일체의 형태로 해석했다. 셋째 성서는 이 성모의 왕국으로 인도하기 위한 것이었다.[65]

메레시콥스키는 신과 인간 모두 본질적으로 양성성을 띤다고 보았고, 남성과 여성의 분열을 불완전함의 징후이자 원시적인 인간 존재의 치명적인 해체의 원인으로 간주했다.[65] 그는 현대 시대에는 수도원적이고 금욕적인 기독교는 모두 사라질 것이며, 예술은 종교의 필수적인 부분이 될 것이라고 보았다. 그는 성과 정신, 종교와 문화, 남성과 여성 등 양극화되었던 모든 것을 융합하여 '저 너머'가 아닌 '여기 지구상'에 왕국을 가져오는 인간의 진화를 바랐다.[65]

7. 영향과 평가

드미트리 메레시콥스키는 러시아에서 그의 사상과 작품으로 인해 찬사와 비난을 동시에 받으며 여론을 양극화시킨 인물이었다.[68] 예브게니 예프투셴코는 메레시콥스키를 "도덕과 질서를 지킨다고 생각하는 거의 모든 사람들을 화나게 한" 러시아 최초의 "새로운 유형의 보편적 반체제 인물"로 평가했다.[68] 그는 차르 정부, 정교회, 문학계, 미래주의자, 그리고 레프 트로츠키와 같은 혁명 이데올로기 옹호자들로부터 비판을 받았다.[68]

메레시콥스키는 뛰어난 박식함, 과학적 접근, 문학적 재능, 독창적인 문체로 인정받았다.[4] 그는 코르네이 추콥스키로부터 "20세기 초 러시아 문화 엘리트 중 가장 교양 있는 사람"으로 평가받았으며,[69] 안톤 체호프는 그를 러시아 과학 아카데미 명예 회원으로 임명해야 한다고 주장했다.[68]

메레시콥스키는 러시아에서 상징주의와 모더니즘의 기본 원리를 처음으로 정립한 인물 중 하나였다.[6] 그는 역사 소설 장르에 새로운 차원을 더하고 현대 예술 형태로 바꾸면서 안드레이 벨리, 알렉세이 레미조프, 발레리 브류소프 등 여러 작가들에게 영향을 미쳤다.[9] 또한, 매력적인 에세이 작가이자 "인용구를 솜씨 있게 다루는 대가"로 칭찬받았다.[55]

그의 철학적, 종교적, 정치적 사상은 논란의 여지가 있었지만, 토마스 만은 그를 "니체 다음으로 세계 심리학 전문가이자 천재 비평가"로 평가했으며,[14] 아르투어 묄러 판 덴 브루크와 알프레트 로젠베르크 등에게도 영향을 주었다.[70] 후기 연구자들은 메레시콥스키가 전통에 의문을 제기하고 논쟁을 회피하지 않으려는 의지에 주목하며, 이는 "러시아 전통 교회 신뢰도 상실로 인한 깊은 위기를 극복하기 위한 탐구"의 일환으로 평가되기도 한다.[6]

7. 1. 문학적 영향

7. 2. 종교 철학적 영향

7. 3. 비판적 평가

메레시콥스키의 사상은 때때로 모순적이고 일관성이 없다는 비판을 받았다.[7] 그의 역사 소설은 역사적 사실을 왜곡하고 자신의 주관적인 해석을 과도하게 투영했다는 평가를 받는다.[55] 바실리 로자노프는 메레시콥스키가 3년에 한 번씩 정신적 옷장을 완전히 바꾸고, 그 후 3년 동안 이전에 유지했던 모든 것에 도전하는 데 몰두한다고 비판했다.[7] 민스키는 메레시콥스키가 보고 싶어하는 것들만 보고, 능숙하게 "질문을 즉각적인 답변으로 재성형하는" 경향을 보인다고 지적하며 그의 비평가로서의 신뢰성에 의문을 제기했다.[72]그의 정치적 입장은 시대에 따라 변동이 심했으며, 때로는 극단적인 주장을 펼치기도 했다. 특히 그의 유럽 독재자들에 대한 지지는 진보적 관점에서 비판의 대상이 된다. 레온 트로츠키는 1911년에 "메레시콥스키는 현실에서 스스로를 고립시키고 자신의 개인적인 용도로 내면의 성전을 세웠다."라고 비판했다.[71]

메레시콥스키는 세르게이 불가코프, 파벨 플로렌스키, 레프 셰스토프와 같은 당대의 러시아 정교회 관리나 종교 지식인들에게 인기가 없었고, 그들은 그의 사상과 프로젝트를 맹렬히 비난했다.[14] 또한, 그는 빅토르 시클롭스키에 의해 "반문학 현상", 이바노프-라주므니크에 의해 "러시아 문학의 가장 큰 시체" 등으로 묘사되며 좌익 문학 진영에서도 환영받지 못했다.[73]

1934년 소련 문학 백과사전은 이 작가의 망명 작품을 "백색 망명자들의 이념적 타락과 문화적 퇴폐의 명백한 예"라고 평가했다.[74] 막심 고리키는 "크리스트교적 방식의 유명한 신 숭배자인 드미트리 메레시콥스키는 소인배이며, 그의 문학 활동은 타자기와 유사하다: 각 유형은 명확하고 잘 읽히지만, 영혼이 없고 지루하다."라고 평가했다.[74] 이러한 평가는 수십 년 동안 소련 문학 관료들의 메레시콥스키에 대한 견해를 대변했다. 소련 시대에 이 작가는 알렉산드르 멘의 말처럼 "공격적으로 잊혀졌"고,[55] 1990년대 초까지 그의 작품은 비공식적으로 금지되었다.[7]

8. 한국 사회와의 관련성

8. 1. 다문화 사회와 종교 간 대화

8. 2. 역사 인식과 문화적 정체성

8. 3. 정치 개혁과 사회 변혁

참조

[1]

웹사이트

Dmitry Sergeyevich Merezhkovsky

http://www.answers.c[...]

Columbia Encyclopedia

2010-10-13

[2]

서적

Dmitry Sergeyevich Merezhkovsky

http://www.bookrags.[...]

Dictionary of Literary Biography

2010-10-13

[3]

서적

Dmitry Sergeyevich Merezhkovsky

http://www.bookrags.[...]

Encyclopedia of World Biography

2010-10-13

[4]

간행물

The Prisoner of Culture

Pravda Publishers

1990

[5]

서적

The Life and Deeds of Dmitry Merezhkovsky

Molodaya Gvardiya Publishers

2008

[6]

웹사이트

Russian decadent movement aesthetics in the late 19th – early 20th century. Early Merezhkovsky. p. 1

http://www.portal-sl[...]

www.portal-slovo.ru

2010-02-02

[7]

웹사이트

Merezhkovsky's Phenomenon

http://russianway.rc[...]

russianway.rchgi.spb.ru

2010-01-02

[8]

문서

Zobnin, p. 11

[9]

웹사이트

Merezhkovsky, Dmitry Sergeevich

http://www.krugosvet[...]

www.krugosvet.ru

2010-02-02

[10]

웹사이트

Foreword. Works by D.S.Merezhkovsky. Moscow.

http://az.lib.ru/m/m[...]

az.lib.ru // Khudozhestvennaya literatura Publishers

2010-02-22

[11]

문서

Zobnin, p. 7

[12]

문서

Zobnin, p. 26

[13]

문서

Zobnin, pp. 81–82

[14]

웹사이트

D.S. Merezhkovsky in Russia's cultural and social life of the late XIX century (1880–1893)

http://www.lib.ua-ru[...]

www.lib.ua-ru.net

2010-02-14

[15]

문서

Zobnin, p. 45

[16]

웹사이트

Dmitry Sergeevich Merezhkovsky

http://writerstob.na[...]

writerstob.narod.ru

2010-02-02

[17]

문서

Zobnin, p. 40

[18]

웹사이트

The Biography of Dmitry Sergeevich Merezhkovsky

http://www.merezhkov[...]

ww.merezhkovski.ru

2010-01-07

[19]

웹사이트

Zinaida Gippius biography

https://www.imdb.com[...]

www.imdb.com

2010-10-13

[20]

문서

Zobnin, p. 81

[21]

웹사이트

Merezkovsky Dmitry Sergeevich

http://www.rulex.ru/[...]

Russian Biographies Dictionary

2010-02-02

[22]

문서

Zobnin, p. 401

[23]

문서

Zobnin, p. 402

[24]

문서

Zobnin, p. 94

[25]

문서

Zobnin, p. 57

[26]

문서

Zobnin, p. 104

[27]

문서

Zobnin, p. 400

[28]

문서

Zobnin, p. 106

[29]

서적

A History of Russian Symbolism

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2006

[30]

서적

Akim Volynsky: A Hidden Russian–Jewish Prophet

https://books.google[...]

Brill

2016

[31]

문서

Zobnin, pp. 400–404

[32]

웹사이트

Russian Decadent movement's esthetic, in the late XIX – early XX century. The Early Merezhkovsky and others. P.2

http://www.portal-sl[...]

www.portal-slovo.ru

2010-02-02

[33]

웹사이트

Fragrance of Grayness. "Living Faces"

http://russianway.rc[...]

russianway.rchgi.spb.ru

2010-03-02

[34]

웹사이트

The Esthetics of Russian Decadence in the Late XIX – Early XX Centuries. P. 3

http://www.portal-sl[...]

www.portal-slovo.ru

2010-01-07

[35]

웹사이트

Merezhkovsky, D.S. Biography

http://yanko.lib.ru/[...]

yanko.lib.ru

2010-01-07

[36]

웹사이트

Merezhkovsky's Religious Anarchism

http://perfilov.naro[...]

perfilov.narod.ru

2010-08-13

[37]

웹사이트

Revolution and Religion

http://russianway.rc[...]

russianway.rchgi.spb.ru

1907

[38]

웹사이트

Tempting these Minors (K soblaznu malykh sikh)

https://web.archive.[...]

Russian Way site

1909-09-19

[39]

웹사이트

The Prince. A Book on Ivan Bunin

http://magazines.rus[...]

magazines.russ.ru

2010-03-02

[40]

웹사이트

Fallen Leaves (Opavshiye listya)

http://lib.ololo.cc/[...]

lib.ololo.cc

2010-08-13

[41]

문서

Zobnin, p. 249

[42]

문서

Zobnin, p. 254

[43]

문서

Zobnin, p. 256

[44]

문서

Zobnin, p. 414

[45]

문서

Zobnin, p. 266

[46]

문서

[47]

웹사이트

Speaking to D.S.Merezhkovsky

https://web.archive.[...]

www.russianresources.lt

2010-02-22

[48]

웹사이트

The Decadent Madonna

https://web.archive.[...]

mylove.ru

2010-02-14

[49]

문서

Zobnin, pp. 313–315

[50]

문서

Zobnin, pp. 419–420

[51]

서적

Sundays at Merezhkovskys and The Green Lamp Group. Distant Shores. Portraits of Writers in Exile. Memoirs

Respublica Publishing House

1994

[52]

문서

Zobnin, p. 327

[53]

문서

Zobnin, pp. 422–423

[54]

간행물

Zveno (The Link) magazine

1925-03-16

[55]

웹사이트

Dmitry Merezhkovsky and Zinaida Gippius (Lecture)

https://web.archive.[...]

www.svetlana-and.narod.ru

2010-02-15

[56]

문서

Zobnin, p. 426

[57]

문서

Zobnin, p. 329

[58]

문서

Zobnin, p. 427

[59]

문서

Zobnin, p. 385

[60]

문서

Zobnin, pp. 383–384

[61]

서적

All is Clean for a Clean Beholder. Talks with Irina Odoyevtseva

Moscow

2001

[62]

문서

Zobnin, pp. 385–388

[63]

웹사이트

On the Causes of the Decline and the New Trends in Contemporary Russian Literature. P.1

http://www.ad-margin[...]

www.ad-marginem.ru

2010-02-14

[64]

웹사이트

Among the Foreign. D.S.Merezhkovsky

https://web.archive.[...]

russianway.rchgi.spb.ru

2010-01-02

[65]

웹사이트

Dmitry Sergeevich Merezhkovsky (1865–1941)

http://www.vehi.net/[...]

www.vehi.net

2010-01-07

[66]

서적

The Seven Humble Ones (Sem smirennykh). The Complete D.S.Merezhkovsky, Vol. XV

I.D. Sytin's Publishing house

1914

[67]

서적

The New Religious Action. An Open Letter to N.A. Berdyayev

[68]

웹사이트

Dmitry Merezhkovsky. Between Sharikov and Antichrist

https://web.archive.[...]

2005.novayagazeta.ru

2005-04-28

[69]

웹사이트

D.S.Merezhkovsky. An Object-seer (Tainovidets veshchi)

https://web.archive.[...]

russianway.rchgi.spb.ru

2010-01-02

[70]

서적

The Politics of Cultural Despair: A Study in the Rise of Germanic Ideology

UCP, Berkeley

1974

[71]

웹사이트

Мережковский

http://www.magister.[...]

Kiyevskaya mysl (newspaper) Nos. 137, 140

1911-05-22

[72]

웹사이트

The Absolute Reaction. Leonid Andreev and Merezhkovsky

http://russianway.rc[...]

russianway.rchgi.spb.ru

2010-02-14

[73]

서적

Zobnin

[74]

웹사이트

D.S.Merezhkovsky

http://feb-web.ru/fe[...]

The Literary Encyclopedia

2010-02-14

[75]

웹사이트

メレシコフスキー

[76]

웹사이트

Nomination Database The Nomination Database for the Nobel Prize in Literature, 1901-1950

http://nobelprize.or[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com