엘 리시츠키

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

엘 리시츠키는 러시아에서 태어난 예술가로, 회화, 그래픽 디자인, 건축, 사진, 타이포그래피 등 다양한 분야에서 활동하며 20세기 아방가르드 예술을 대표했다. 그는 절대주의와 구성주의를 결합한 '프라운'이라는 독창적인 예술 양식을 개발했으며, '붉은 쐐기로 백색군을 쳐부수자'와 같은 선전 포스터를 통해 혁명적 메시지를 전달했다. 또한, 사진과 포토몽타주 기법을 활용하여 '건축가'와 같은 작품을 제작하고, 전시 디자인과 타이포그래피 분야에서도 혁신적인 시도를 했다. 리시츠키는 바우하우스 등 서유럽 아방가르드 운동과 교류하며 국제적인 영향력을 확대했으며, 그의 작품은 현대 디자인과 시각 예술에 지속적인 영향을 미치고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 러시아의 건축가 - 블라디미르 타틀린

블라디미르 타틀린은 러시아의 화가, 조각가, 건축가, 디자이너로, 러시아 아방가르드와 구성주의를 대표하며 제3인터내셔널 기념탑을 구상했으나 재정 문제로 인해 건설되지 못했다. - 러시아의 건축가 - 아파나시 세레딘사바틴

아파나시 세레딘사바틴은 러시아 제국의 건축가이자 항해사로, 1883년 대한제국에 건너와 궁궐 건축에 참여, 을미사변 당시 명성황후 시해 장면을 목격하고 증언했으며, 서양식 건축물을 남기는 등 대한제국 근대 건축에 기여했으나 한국 건축 양식에 큰 영향을 미치지는 못했다. - 러시아 아방가르드 - 절대주의

절대주의는 카지미르 말레비치가 시작한 추상 미술 운동으로, 기본 기하학적 형태를 통해 순수한 감각을 표현하고 예술의 자율성을 강조하며 러시아 혁명 이후 소멸되었지만 유럽 추상미술에 영향을 미쳤다. - 러시아 아방가르드 - 나움 가보

러시아 태생의 구성주의 예술가인 나움 가보는 형 앙투안 페브스너와 함께 구성주의 운동을 이끌며 다양한 재료와 기법으로 공간, 시간, 움직임을 탐구하는 독창적인 추상 작품을 창작하여 여러 나라에서 활동하며 추상 미술 발전에 기여했다. - 유대인 화가 - 마크 로스코

마크 로스코는 러시아 출신 미국 추상 표현주의 화가로, 색면 추상화로 인간의 근원적인 감정을 표현하며 미술사에 큰 영향을 미쳤고, 시그램 벽화, 로스코 채플 벽화 등의 대표작을 남겼다. - 유대인 화가 - 만 레이

만 레이는 미국의 다다이즘 및 초현실주의 미술가로, 회화, 사진, 영화 등 다양한 매체를 통해 실험적인 작품 활동을 펼쳤으며, 특히 레이요그래프와 솔라리제이션 기법을 활용한 사진 작품으로 유명하다.

| 엘 리시츠키 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 본명 | 라자르 마르코비치 리시츠키 |

| 출생일 | 1890년 11월 23일 |

| 출생지 | 러시아 제국, 스몰렌스크 현, 포친콥스키 군, 포치노크 |

| 사망일 | 1941년 12월 30일 |

| 사망지 | 소련, 모스크바 |

| |

| 직업 | |

| 분야 | 그래픽 디자인, 건축, 사진 |

| 활동 기간 | 해당 정보 없음 |

| 훈련 | 해당 정보 없음 |

| 사조 | 러시아 구성주의, 아방가르드 |

| 작품 | 해당 정보 없음 |

| 후원자 | 해당 정보 없음 |

| 영향을 준 인물 | 해당 정보 없음 |

| 영향을 받은 인물 | 해당 정보 없음 |

| 수상 | 해당 정보 없음 |

| 선출 | 해당 정보 없음 |

| 웹사이트 | 해당 정보 없음 |

2. 생애

엘 리시츠키는 러시아 아방가르드를 대표하는 예술가 중 한 명으로, 회화, 그래픽 디자인, 타이포그래피, 건축, 사진, 전시 디자인 등 다양한 분야에서 혁신적인 활동을 펼쳤다. 그는 "프라운(Proun, 새로운 것의 확립 프로젝트)"의 제창자로, 1919년부터 1921년까지 형태와 구성의 건축 양식적인 실험 모델로서 프라운 연작을 제작했다.

1923년에는 국가 주도의 프로파간다를 위해 구스타프 클루치스, 젠킨과 함께 모스크바에 "포토몽타주 연구소"를 설립하여 포토몽타주 기법을 시각 언어로서 효과적으로 활용하는 방법을 확립했다. 이는 러시아에서 포토몽타주가 집단적 혁명 표현 운동으로 발전하는 기반이 되었다.

1920년대에는 주로 독일 등 서유럽에서 활동하며 소비에트 러시아의 예술 운동 및 정치 상황을 외국에 알리는 데 힘썼다. 특히 1928년 쾰른에서 열린 국제 보도 전시회(Pressa)의 소련관 설계는 국제적인 큰 반향을 일으켰다.

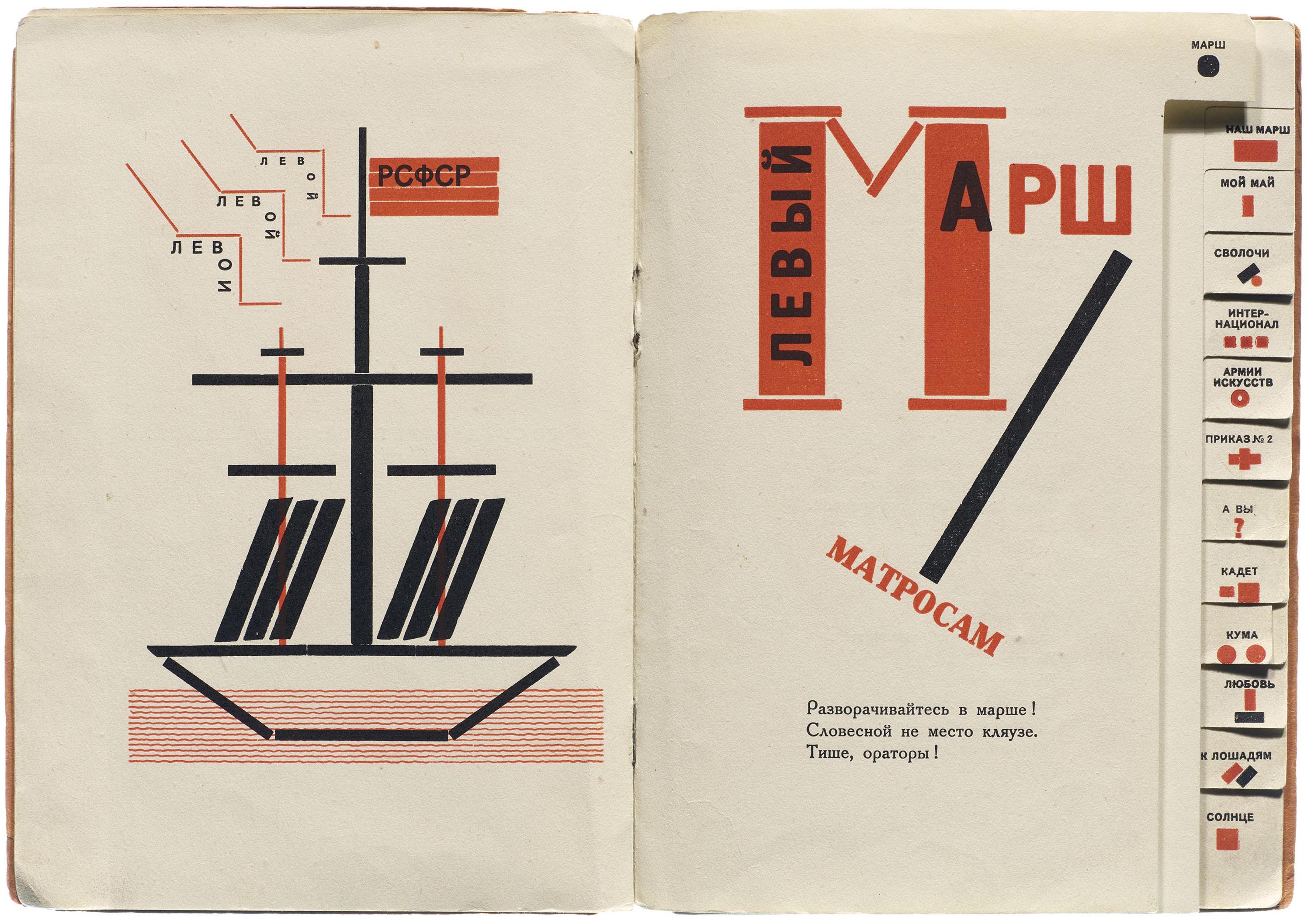

1924년부터 이듬해까지 모스크바 중심가를 위한 오피스 빌딩군 건설 프로젝트인 볼켄뷔겔(Wolkenbügel)을 발표하기도 했다. 1930년 창간된 소련의 대외 선전 잡지 『건설의 소련방』(СССР НА СТРОЙКЕ|에스에스에스에르 나 스트로이케ru, USSR in Construction영어, USSR im Baude, URSS en construction프랑스어, URSS en construcciónes)의 일부 호 디자인을 1932년부터 1940년까지 담당했다. 또한 시인 블라디미르 마야콥스키와 공동 편집한 시집 『목소리를 위하여』는 내용 검색을 위한 인덱스 시스템을 채택한 혁신적인 시도로 평가받는다.

2. 1. 초기 생애 (1890-1914)

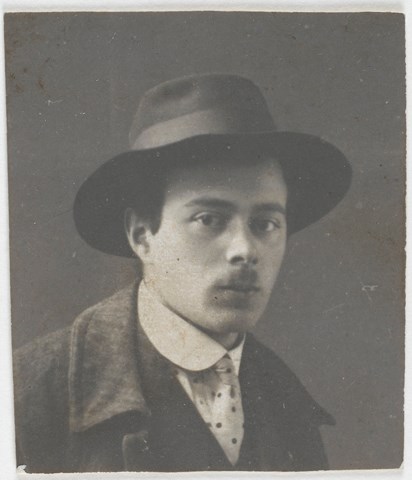

라자르 마르코비치 리시츠키는 1890년 11월 23일 러시아 제국 포치노크의 유대인 가정에서 태어났다.[2] 이곳은 스몰렌스크에서 남동쪽으로 약 50km 떨어진 작은 유대인 공동체였다.[3] 그의 아버지 모르두흐(마르크) 잘마노프는 교육 수준이 높고 영어와 독일어를 구사하는 여행사 직원이자, 여가 시간에는 하인리히 하이네와 셰익스피어의 작품을 번역하기도 했다.[3][4] 어머니 사라는 유대교 전통을 엄격히 지켰다.[3][5] 1891년부터 1898년까지 리시츠키 가족은 그의 형제자매가 태어난 비테프스크에서 살았다.[3] 리시츠키는 다양한 유대인 공동체와 문화가 공존했던 비테프스크에서 어린 시절의 대부분을 보내며 유대 문화와 러시아 문화의 영향을 동시에 받았다.[6][7]

1899년, 리시츠키는 스몰렌스크로 이사하여 조부모와 함께 살면서 시립 학교에 다녔다.[8] 1903년 여름 방학에는 비테프스크에서 유대인 예술가이자 교사인 유리 펜에게 미술 지도를 받기 시작했는데, 당시 마르크 샤갈과 오십 자드킨도 펜의 제자였다.[8] 리시츠키는 15세부터 학생들을 가르치며 생계를 유지하기 시작했다고 회상했다.[8]

1909년 상트페테르부르크 미술 아카데미에 지원했으나, 시험에 실패했거나 당시 러시아 제국의 차르 정권 하에서 시행되던 유대인 학생 수를 제한하는 정책(이른바 '유대인 할당제') 때문에 입학이 거절된 것으로 보인다.[8][9] 같은 해 독일로 건너가 다름슈타트 공과대학교에서 건축 공학을 공부하기 시작했다. 유학 시절 그는 시험 과제를 대행해주거나 벽돌공으로 일하며 학비를 벌었고, 휴가 기간에는 보름스의 중세 시나고그와 같은 지역 유대인 유적지를 방문하여 내부와 장식을 스케치하기도 했다.[8]

리시츠키는 1912년에는 파리와 벨기에를 여행했고, 상트페테르부르크에서도 몇 달을 보냈다. 1913년에는 이탈리아를 여행하며 1200km 이상을 도보로 이동하며 스케치와 연구에 몰두했다고 일기에 적었다.[10] 그는 1914년 다름슈타트 공과대학교를 우등으로 졸업했다. 제1차 세계 대전이 발발하자 스위스와 발칸 반도를 거쳐 러시아로 돌아왔다.[11]

2. 2. 유대 예술 시기 (1915-1923)

다름슈타트 유학 후 러시아로 돌아온 리시츠키는 유대 예술계에 참여했다.[1] 1917년에는 모스크바 유대인 예술가 회화 및 조각 전시회 조직위원회 비서가 되었다.[2] 혁명 이후 차르 시대의 히브리 문자 사용 금지 법령(1915년 제정)이 폐지되었고,[3] 유대인들은 다른 민족들과 동등한 권리를 얻게 되었다. 이는 유대 문화 부흥 운동으로 이어졌고, 리시츠키는 1917년 키예프로 이주하여 이디시어 서적 디자인 작업에 본격적으로 뛰어들었다.[4] 그는 새로운 세속 유대 문화를 창조하고 "러시아의 포괄적인 예술과 문화"를 만드는 데 기여하고자 했다.[5][6]

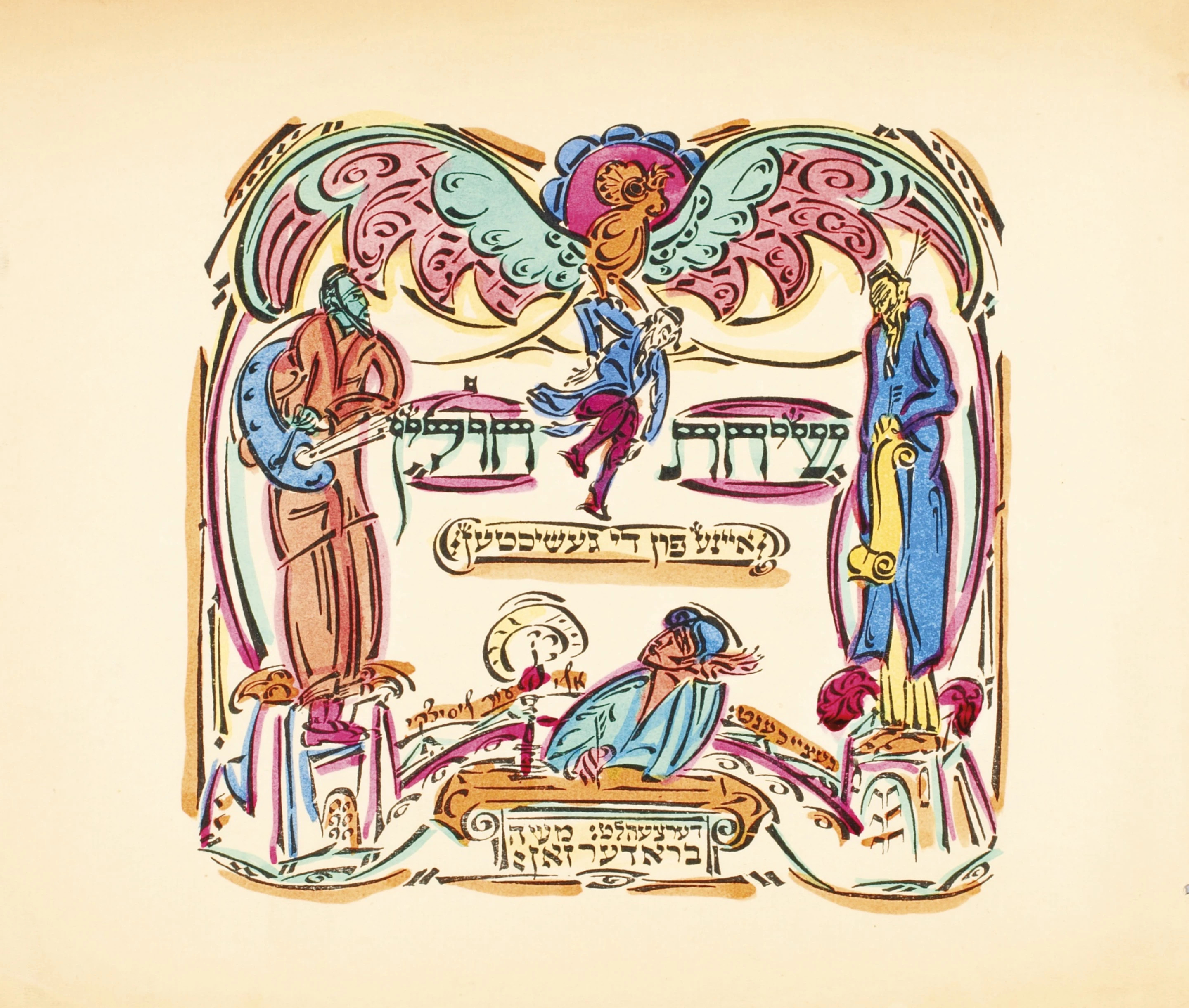

그의 첫 북 디자인은 모이셰 브로더존의 1917년작 ''Sikhes Khulin: Eyne fun di Geshikhten'' (''일상 대화: 이야기'', "프라하의 전설"이라고도 불림)으로, 토라 두루마리 형태로 제작되었으며 110부가 인쇄되었다.[7] 리시츠키는 판권지에서 "이야기의 스타일을 히브리 정방형 문자의 '멋진' 스타일과 결합하려 했다"고 밝혔다. 1918년에는 마니 라이브의 책 ''Yingl Tsingl Khvat'' (''장난꾸러기 소년'') 삽화를 그렸는데, 타이포그래피를 삽화에 통합하는 시도를 보였다.[4][8] 이 책을 위해 10개의 삽화를 제작했으며, 각 페이지마다 텍스트와 그림을 다르게 배치했다.[9] 학자들은 이 책의 스타일이 리시츠키의 이전 슈테틀 탐험 경험과 샤갈에게서 영향을 받았다고 본다. 삽화에는 기독교 교회와 유대교 기도실(''beys-medresh'')이 함께 등장하며, 염소와 돼지를 통해 유대인과 기독교인의 공존을 상징적으로 나타냈다.[10] 리시츠키는 주인공 '칭글'(Tsingl)을 러시아 민담 영웅과 연결하며, 아방가르드 기법과 유대 민속 예술을 결합하여 현대 유대 예술의 가능성을 모색했다.[10]

1918년, 리시츠키는 요셉 차이코프, 이사카르 베르 리바크, 마크 엡스타인 등과 함께 키예프에서 Kultur-Lige 운동의 예술 부서를 공동 설립했다.[11]

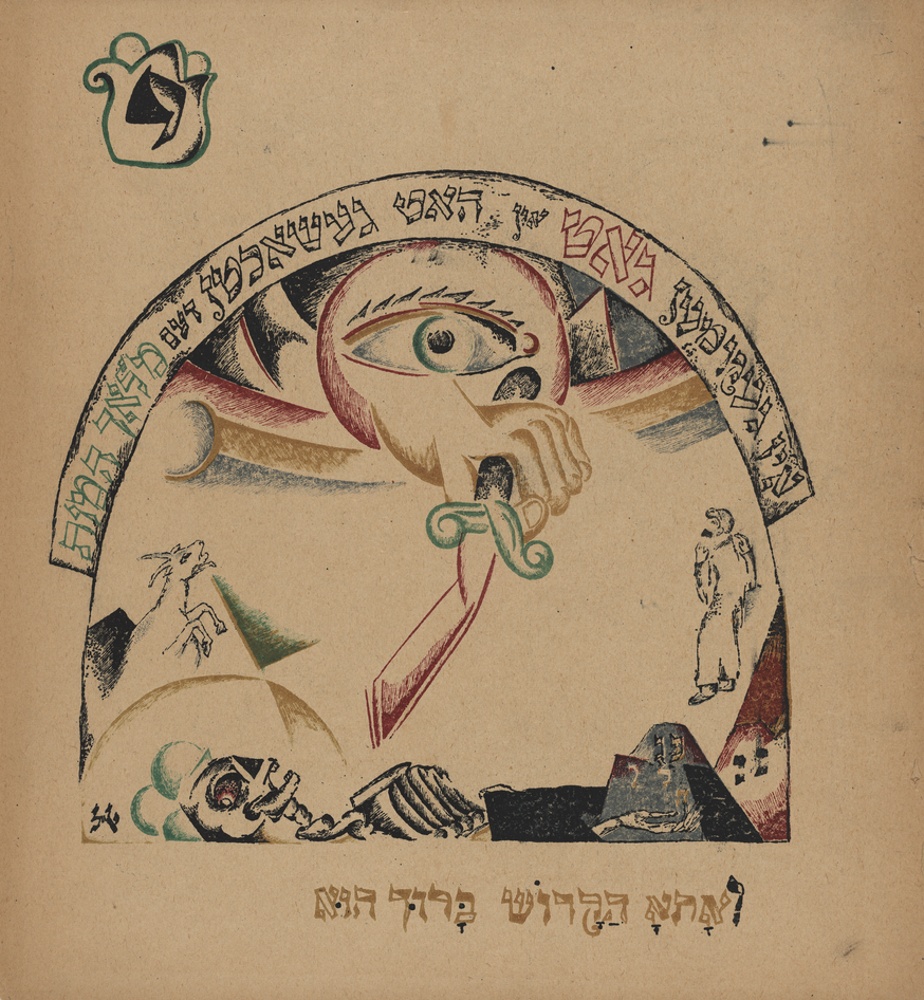

1917년과 1919년, 리시츠키는 파스카(유월절) 세데르(만찬) 말미에 부르는 아람어 노래 '하드 가디야'(חד גדיא|하드 가디야arc, 유일한 아이)를 주제로 두 가지 버전의 삽화 연작을 제작했다. 이 노래는 아버지가 사 온 어린 염소(유대 민족 상징)가 연속적인 포식자(유대인을 박해한 민족들)에게 희생되다가 마지막에는 신이 개입하여 최종 포식자를 파괴한다는 내용으로, 유대 민족의 수난과 해방에 대한 알레고리로 해석된다.[12] 리시츠키는 각 절의 제목은 전통적인 아람어(히브리 문자 표기)로, 본문 설명은 이디시어를 사용했다.[4]

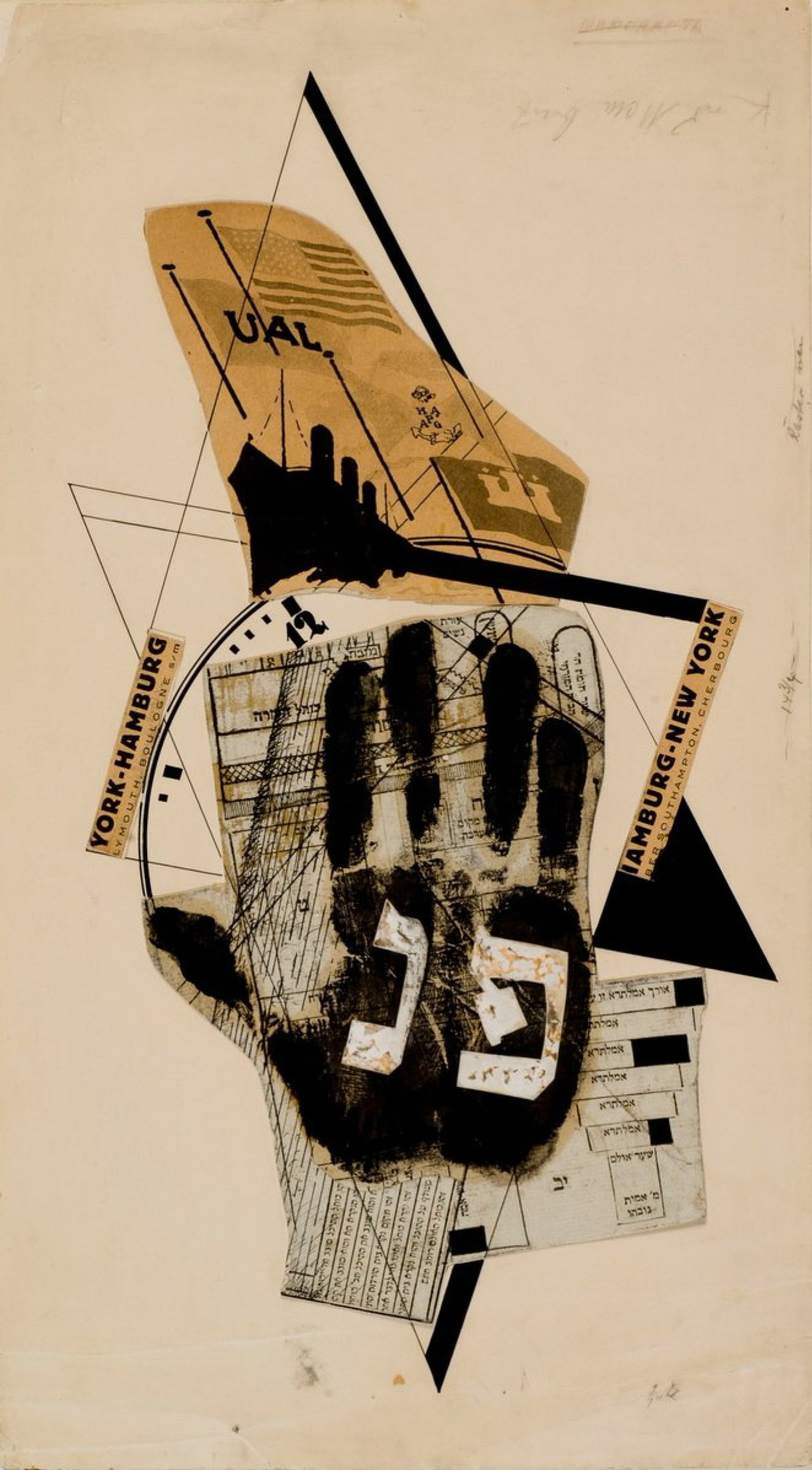

1917년 버전은 "색상과 서사의 표현주의적 장식주의" 또는 "밝은 색상의 민속적인 수채화 세트"[4]로 묘사되는 반면, 1919년 버전은 "양식적 변화가 두드러지며" 표지 디자인에서 절대주의적 형태가 나타나기 시작했다. 내용 면에서도 차이가 있는데, 1917년 판에서는 죽음의 천사가 살아남지만 1919년 판에서는 확실히 죽고 희생자들이 부활한다. 이는 리시츠키가 10월 혁명 이후 유대인이 차별에서 해방된 것에 대한 공감을 표현한 것으로 해석된다. 그는 이 노래를 유대 민족 해방의 메시지이자 러시아 혁명을 통한 러시아 민중 해방의 알레고리로 보았다.[4] 특히 죽음의 천사를 죽이는 신의 손 이미지는 소비에트 러시아 최초 우표 도안(햇살 아래 사슬을 끊는 칼을 쥔 손)과 유사성이 지적되며, 왕관을 쓴 죽음의 천사는 차르 체제를 상징하고 혁명적 정의에 의해 파괴되는 것으로 해석된다.[4][13][11] 천사의 손바닥에 새겨진 히브리 문자 '페이-눈'(פנ)은 묘비에 쓰이는 문구("여기에 묻히다")로, 낡은 체제의 종말을 암시한다.[14] 리시츠키는 ''Had Gadya''를 통해 희생으로 점철된 과거를 혁명과 공산주의라는 새로운 구원의 길로 대체하는 메시지를 전달하고자 했다.[14] 리시츠키는 각 삽화의 주요 등장인물 색상과 이디시어 텍스트에서 해당 단어 색상을 일치시키는 독창적인 색상 코딩 시스템을 사용했다. 예를 들어, 1절의 어린 양과 이디시어 단어 ציגעלע|치겔레yid(어린 양)는 노란색으로, 아버지의 얼굴과 이디시어 단어 טאטע|타테yid(아버지)는 녹색으로 표현하는 식이다.[4] ''Had Gadya''는 "엘 리시츠키의 혁명 후 유대 르네상스 영감의 정수"이자 "그의 예술적, 개인적인 유대교 참여의 절정"[4]으로 평가받는다. 신의 손 모티프는 이후 그의 작품, 특히 1924년 자화상 ''The Constructor'' 등에서 반복적으로 나타난다.[15][16]

리시츠키는 이디시 책 삽화 작업을 계속하여 Leib Kvitko의 ''Ukraynishe Folkmayses'' (우크라이나 민담)과 ''Vaysrusishe Folkmayses'' (벨라루스 민담) 작업을 했다.[17] 두 책 모두 1922년과 1923년 베를린에서 출판되었지만, 삽화 스타일로 미루어 1919년 이전에 제작된 것으로 추정된다. 이 시기 스타일은 "강하게 음영 처리된 인물과 단호하게 평평한 배경을 가진 분명한 모더니즘"으로 묘사된다.[18] 러디어드 키플링의 ''The Elephant's Child''를 이디시어로 번역한 ''Elfandl'' 역시 리시츠키의 삽화와 함께 1922년 베를린에서 출판되었는데, 민담 삽화와 유사한 스타일을 보인다. 표지를 제외하고 흑백으로 제작된 이 책의 삽화는 혁명과 상징적으로 연결되기도 한다. 빨간색과 검은색으로 디자인된 표지의 아기 코끼리는 "혁명의 활기찬 아이"로, 미래를 향해 나아가는 모습을 상징하며, 기존 질서에 도전하여 더 나은 사회를 만드는 혁명적 서사로 해석되기도 한다.[18] 리시츠키가 작업한 마지막 이디시 책 중 하나는 1922년의 אַרְבָּעָה תְיָשִים|아르바아 테야쉼heb (''네 마리의 염소'')였다.[19][3]

2. 3. 아방가르드 시기 (1919-1925)

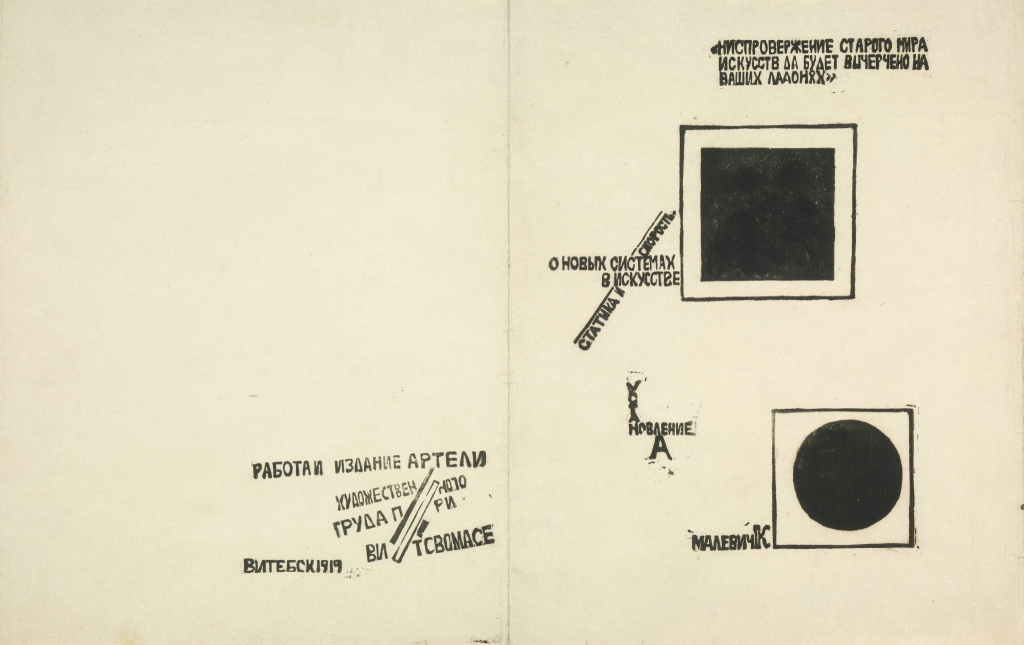

1919년 5월, 리시츠키는 마르크 샤갈의 초청으로 비테프스크로 돌아와 새로 설립된 인민 미술 학교(비테프스크 인민예술학교)에서 그래픽 아트, 인쇄술, 건축을 가르쳤다. 샤갈은 1918년 비테프스크 예술 담당 위원으로 임명된 후 이 학교를 설립했다. 리시츠키는 비테프스크 지역 신문에 선전 포스터와 삽화를 디자인하고 인쇄하는 작업에도 참여했다. 그는 나중에 이 시기 작품을 언급하지 않았는데, 이는 레프 트로츠키 등 소비에트 정부와 대립하게 된 초기 혁명가들을 묘사했기 때문일 수 있다. 대표적인 선전 포스터로는 러시아 내전 시기 적군의 승리를 기원하며 제작한 '붉은 쐐기로 백색군을 쳐부수자(1919)'가 있으며, 강렬한 시각적 효과와 상징성으로 큰 주목을 받았다.샤갈은 카지미르 말레비치와 리시츠키의 옛 스승 예후다 펜 등 다른 러시아 예술가들도 초청했다. 1919년 10월, 리시츠키는 모스크바에 다녀오는 길에 말레비치를 설득하여 비테프스크로 이주하게 했다. 말레비치는 절대주의에 대한 자신의 아이디어를 적극적으로 전파했으며, 이는 리시츠키에게 큰 영감을 주었지만 구상 미술을 선호했던 샤갈과는 갈등을 빚었다. 리시츠키는 결국 말레비치의 절대주의를 받아들이고 전통적인 유대 예술에서 멀어졌다. 샤갈은 이후 학교를 떠났다. 샤갈은 훗날 회고록에서 리시츠키가 자신을 '메시아'라 칭송했지만 교수가 된 후 자신을 비난했다고 회상했다.[5] 리시츠키는 말레비치의 저서 ''예술의 새로운 시스템에 관하여''를 디자인하며 절대주의 운동 발전에 기여했다. 1920년 리시츠키는 말레비치와 함께 예술 그룹 '우노비스(UNOVIS)'를 결성하여 절대주의 이념을 전파하고 집단 창작 활동을 펼쳤다.

한편, 1919년 새로운 소비에트 국가의 법령으로 유대인 공동체(케힐라)와 문화 단체가 폐쇄되고 히브리어 및 이디시어 사용이 "반공산주의"로 간주되면서 유대 문화 활동은 위축되었다. 미술사가 에바 포르가치에 따르면, 그해 가을 리시츠키는 유대교 관련 활동에서 멀어지고 '엘 리시츠키'라는 이름을 사용하기 시작했다. 이는 명백한 유대교 작품에서 추상적이고 비민족적인 보편주의 예술로의 전환을 의미하는 것으로 해석되기도 한다.

1919년부터 1921년까지 리시츠키는 "프라운(Proun, 새로운 것의 확립 프로젝트)"이라는 독자적인 예술 양식을 발전시켰다. 프라운은 회화와 건축의 경계를 넘나드는 실험적인 형태로, 절대주의와 구성주의를 결합하여 회화, 조각, 건축 등 다양한 분야에서 실험적인 작품을 발표했다.

1921년, 리시츠키는 모스크바로 이주하여 예술문화연구소(INKhUK) 회원으로 활동하고, 국립고등예술기술공방(Vkhutemas)에서 건축과 실내 디자인을 가르쳤다. 1921년 말, 그는 소비에트 러시아의 문화 사절 자격으로 독일 베를린으로 건너가 러시아 아방가르드 예술을 서유럽에 소개하는 데 힘썼다. 베를린에서 일리야 에렌부르크와 함께 잡지 '베시/게겐슈탄트/오브제(Veshch/Gegenstand/Objet)'를 창간하여 러시아와 서유럽 아방가르드 예술의 교류를 촉진했다. 이 시기에도 그는 이디시어 서적 삽화 작업을 일부 이어갔는데, 1922년 베를린에서는 Leib Kvitko의 ''Ukraynishe Folkmayses''(우크라이나 민담)와 ''Vaysrusishe Folkmayses''(벨라루스 민담), 러디어드 키플링의 ''Elfandl''(코끼리 아이) 이디시어 번역본, 그리고 אַרְבָּעָה תְיָשִים|Arba'ah Teyashimhe (''네 마리의 염소'') 등의 삽화를 그렸다.[3] 또한 일리야 에렌부르크의 이야기 שיפֿס קאַרטע|Shifs-Kartayi ('여객 티켓')의 삽화에는 히브리어 문자를 사용하는 등 유대적 상징이 나타나기도 했다.[4]

1923년 리시츠키는 블라디미르 마야콥스키의 시집 '목소리를 위하여'를 디자인했다. 이 책은 내용을 쉽게 찾을 수 있도록 색인(인덱스) 시스템을 도입한 혁신적인 디자인으로 주목받았다. 같은 해, 그는 구스타프 클루치스, 젠킨과 함께 모스크바에 국가 주도의 "포토몽타주 연구소"를 설립하여 포토몽타주를 선전 매체로 활용하는 방법을 연구했다. 리시츠키의 유대인 관련 작업은 1923년을 끝으로 마무리되었다.

1923년 10월, 과로로 인해 급성 폐렴에 걸렸고 곧 결핵 진단을 받았다. 1924년 2월, 그는 치료를 위해 스위스 로카르노 근처 오르셀리나의 요양소로 갔다. 요양 중에도 그는 말레비치의 저작을 번역하여 서구에 소개하려 했으나 출판사를 찾지 못했다. 또한 레닌 사망 직후 말레비치가 쓴 글에 영향을 받아 일리야 차시니크의 작품을 바탕으로 레닌의 사진을 결합한 "레닌의 연단" 포스터를 제작했다.

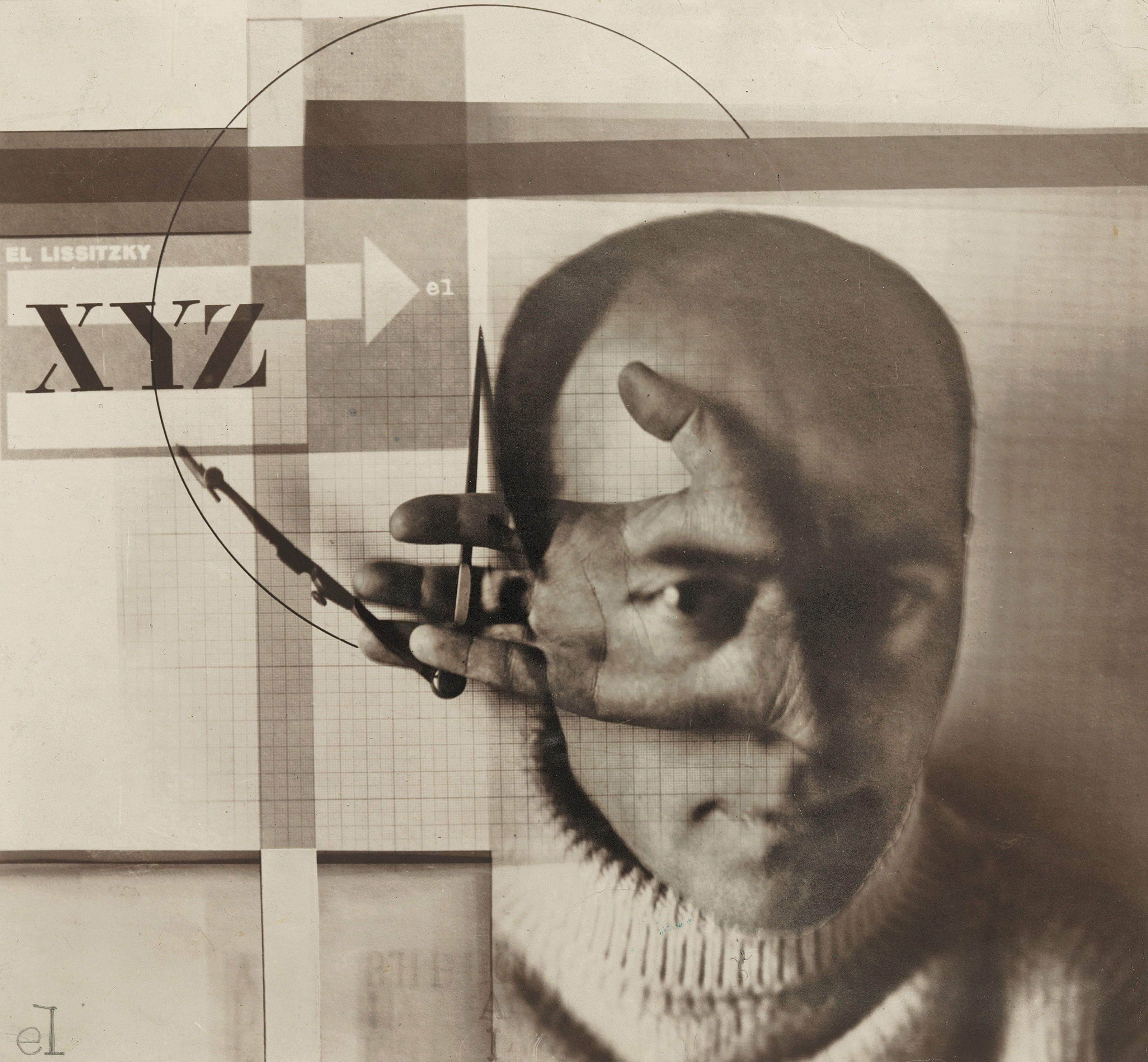

1924년부터 리시츠키는 사진에 본격적으로 관심을 갖기 시작했다. 미래의 아내 소피 퀴퍼스로부터 카메라를 받은 후, 그는 포토몽타주 기법을 활용한 실험적인 작품들을 다수 제작했으며, 이를 "포토피스"(fotopis, 사진-회화)라 불렀다. 그의 포토몽타주는 다중 인화, 네거티브 중첩 등 다양한 암실 기법을 사용한 것으로 알려졌으나, 실제로는 비교적 단순한 기술을 창의적으로 활용한 것으로 분석된다. 그의 대표적인 포토몽타주 작품인 '건축가(The Constructor, 1924)'는 자화상과 기하학적 요소를 결합하여 구성주의 예술의 특징을 잘 보여준다.

2. 4. 선전 예술 시기 (1925-1941)

1925년, 스위스에서 결핵 요양을 마치고 모스크바로 돌아온 리시츠키는 국립고등예술기술공방(Vkhutemas)에서 실내 디자인 및 가구 디자인을 가르치기 시작하여 1930년까지 이 직책을 유지했다.[4] 이 시기부터 그는 건축과 선전 디자인에 점차 집중하며 거의 모든 ''프로운''(Proun) 작업을 중단했다.[4]스위스 요양 중이던 1924년부터 1925년 사이에 리시츠키는 2년 이상 구상해 온 수평 마천루 프로젝트인 볼켄뷔겔(Wolkenbügel, "구름 걸이") 설계를 완성했다. 이 혁신적인 설계는 모스크바의 불바르 링 주요 교차로 8곳에 세워질 예정이었으나 실현되지는 못했다. 각 구조물은 지상 50m 높이에 폭 180m의 L자형 3층 슬라브를 3개의 기둥으로 지지하는 형태였다.[4]

1926년, 리시츠키는 니콜라이 라도프스키가 이끄는 신건축가 협회(ASNOVA)에 가입하여 같은 해 협회 저널 ''Izvestiia ASNOVA'' (ASNOVA 소식)의 유일한 호를 디자인했다.[4] 이 저널에는 리시츠키의 볼켄뷔겔과 라도프스키의 마천루에 대한 글이 실렸으며, 리시츠키는 건축에 대한 자신의 반인간 중심주의적 관점을 드러내는 선언문을 발표하기도 했다.[4]

몇몇 "종이 건축" 프로젝트 이후, 1927년 리시츠키는 모스크바에 있는 오고니요크 잡지 인쇄소 설계를 의뢰받았다. 이는 그가 실제로 완성한 유일한 건축물이다.[11]

1926년 이후 리시츠키는 다시 해외 활동을 재개했다. 그는 네덜란드 로테르담에서 마르트 스탐, 코르넬리스 반 에스테렌, J.J.P. 아우트 등과 교류했으며,[4] 독일 드레스덴 국제 미술 전시회를 위한 임시 전시실과 하노버 주립 박물관의 영구 전시 공간인 ''Kabinett der Abstrakten''(추상 캐비닛)을 디자인했다.[4] 이 추상 캐비닛은 피에트 몬드리안, 라슬로 모호이너지, 파블로 피카소 등 당대 주요 예술가들의 작품을 선보였으나, 1937년 나치 정권에 의해 퇴폐 미술로 규정되어 파괴되었다.[4][4]

1928년, 리시츠키는 쾰른에서 열린 국제 보도 전시회(Pressa)의 소련관 디자인을 총괄하며 국제적인 명성을 얻었다. 그는 세르게이 센킨, 구스타프 클루치스 등 38명의 예술가들과 협력하여[4] 소련 언론의 발전과 역할을 보여주는 역동적인 전시 공간을 창조했다. 특히 길이 23.5m, 높이 3.8m에 달하는 거대한 포토프레스코 "언론의 과제는 대중의 교육이다"와 중앙의 네온 조명 붉은 별은 큰 주목을 받았다.[4][4] 이 전시관 디자인으로 리시츠키는 정부 훈장을 받았다.[4]

이후에도 그는 슈투트가르트(1929), 라이프치히(1930), 드레스덴(1930) 등 여러 국제 전시회 디자인에 참여하며 전시 디자인 분야의 거장으로 자리매김했다.[4][4]

1932년 이오시프 스탈린이 독립 예술가 연합을 해산시키면서 소련 예술계는 큰 변화를 맞았다. 이전의 아방가르드 예술가들은 사회주의 리얼리즘이라는 새로운 환경에 적응해야 했다. 리시츠키는 1930년대 후반까지 전시 예술 분야에서 명성을 유지했지만, 그의 작업 역시 점차 국가 선전의 성격을 띠게 되었다.

1932년부터 1940년까지 그는 아내 소피 퀴퍼스와 함께 소련의 대외 선전 잡지인 ''건설 중인 소련''(СССР НА СТРОЙКЕru, USSR in Construction영어) 제작에 참여했다. 이 잡지는 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어 등 여러 언어로 발행되었으며, 소련의 발전상을 해외에 홍보하는 역할을 했다. 리시츠키는 "볼셰비키 승리", "소비에트 조지아 15주년", "붉은 군대 15주년" 등 여러 호의 디자인을 담당했다.[4] 알렉산드르 로드첸코와 같은 다른 아방가르드 예술가들도 이 잡지 작업에 참여했다.[4]

1937년, 리시츠키는 전연방 농업 전시회의 수석 장식가로 임명되었다. 그러나 마스터 플래너였던 뱌체슬라프 올타르제프스키가 스탈린의 대숙청 과정에서 체포되는 등 정치적 혼란 속에서 프로젝트는 난항을 겪었다. 결국 리시츠키는 중앙 파빌리온 디자인만 맡게 되었으나, 그의 디자인은 "원시적"이라는 비판을 받고 1938년에 최종적으로 거부되었다.[4]

일부 예술 사학자들은 리시츠키가 스탈린 시대 선전 작업에 참여한 것을 아방가르드 예술가의 타협으로 보며 "프로운의 프로메테우스가 스탈린주의 시시포스로 변모했다"고 평가하기도 한다.[4] 반면, 다른 이들은 이를 엄혹한 시대 상황 속에서 생존을 위한 노력이나 사회주의 리얼리즘 양식 형성에 기여한 측면으로 해석하기도 한다.[4]

만성적인 결핵으로 건강이 악화되었음에도 리시츠키는 작업을 멈추지 않았다. 1941년 제2차 세계 대전이 발발하자 그는 소련의 전쟁 노력을 지원하기 위한 선전 포스터를 제작했다. 그의 마지막 작품 중 하나는 'Давайте побольше танков!|다바이쩨 빠볼셰 딴꼬프!ru' ("탱크를 더 많이!")라는 제목의 포스터였다.[4]

엘 리시츠키는 1941년 12월 30일, 모스크바에서 결핵으로 사망했다.[4]

3. 주요 작품

엘 리시츠키는 러시아 혁명 전후의 격동기 속에서 다양한 예술 분야에 걸쳐 중요한 족적을 남겼다. 그의 초기 활동은 유대 문화 부흥과 깊은 관련이 있다. 1917년 키예프로 이주한 후, 그는 이디시어 서적 디자인에 몰두하며 새로운 세속 유대 문화를 창조하고자 했다.[2] 이는 차르 시대에 금지되었던 히브리 문자 사용이 혁명 이후 가능해진 시대적 배경 속에서 이루어졌다.[2][2]

그의 첫 번째 북 디자인 작품은 모이셰 브로더존의 1917년작 ''Sikhes khulin'' (일상 대화)으로, 토라 두루마리 형식을 차용하고 히브리 문자의 조형미를 살리려 시도했다.[2] 이듬해에는 마니 라이브의 동시집 ''Yingl Tsingl Khvat'' (장난꾸러기 소년)의 삽화를 그렸는데, 타이포그래피를 그림과 통합하는 혁신적인 시도를 보여주었다.[2] 이 삽화들은 마르크 샤갈의 영향을 보여주는 동시에, 유대 전통과 슬라브 민담의 요소를 결합하여 현대 유대 예술의 가능성을 모색했다는 평가를 받는다.[2]

1917년과 1919년에는 파스칼 세데르 노래인 Had Gadya (유일한 아이)의 삽화를 두 가지 버전으로 제작했다. 특히 1919년 버전은 10월 혁명 이후 유대인 해방이라는 시대적 상황을 반영하여, 압제자(죽음의 천사)가 신의 손(혁명의 힘 상징)에 의해 파괴되는 서사로 재해석되었다는 분석이 있다.[2][2] 이 작품에서 사용된 색상 코딩 시스템(등장인물과 해당 이디시어 단어 ציגעלעyi, טאטעyi 등의 색상 일치)과 기하학적 형태의 사용은 그의 독창적인 디자인 감각을 보여준다.[2] '신의 손' 모티프는 이후 그의 자화상 ''The Constructor''를 비롯한 여러 작품에서 반복적으로 나타난다.[2][2] 1918년에는 키예프에서 요셉 차이코프, 이사카르 베르 리바크 등과 함께 Kultur-Lige 운동의 예술 부서를 공동 설립하기도 했다.[2]

리시츠키는 이후에도 Leib Kvitko의 민담집과 러디어드 키플링의 ''코끼리 아이'' 이디시어 번역본 등 여러 이디시 서적의 삽화를 그렸으나,[2][2] 1919년 소비에트 정부의 유대인 문화 활동 탄압 정책 이후 점차 유대인 주제에서 멀어졌다.[2][2] 하지만 유대교적 상징이나 히브리 문자는 일리야 에렌부르크의 이야기 שיפֿס קאַרטע|Shifs-Kartayi ('여객 티켓') 삽화처럼 그의 후기 작품에도 간헐적으로 등장한다.[2][4] 이 삽화는 열린 손 포토그램과 다윗의 별 등을 통해 유대인의 정체성과 디아스포라 경험을 함축적으로 보여주는 것으로 해석된다.[4][2]

1919년 마르크 샤갈의 초청으로 비테프스크 인민 미술 학교 교수가 된 리시츠키는 선전 포스터 제작에 참여하고, 카지미르 말레비치의 영향을 받아 절대주의를 수용하게 된다.[2][2] 이 시기 그는 말레비치의 저서 ''예술의 새로운 시스템에 관하여''를 디자인했으며,[2] 이는 리시츠키가 추상 미술과 타이포그래피를 결합하는 방향으로 나아가는 중요한 계기가 되었다.

이후 리시츠키는 회화와 건축을 통합하려는 자신만의 독창적인 예술 개념인 프라운(Proun)을 발전시켰다. 1920년대에는 포토몽타주 기법을 적극 활용하여 건축가(The Constructor)와 같은 대표적인 자화상을 남겼으며, 선전 포스터 붉은 쐐기로 백색군을 쳐부수자는 혁명의 강력한 시각적 상징이 되었다.

그의 활동은 건축과 전시 디자인 분야로 확장되어, 볼켄뷔겔(Wolkenbügel)과 같은 혁신적인 건축 프로젝트를 제안했으며, 1928년 쾰른 국제 보도 전시회(Pressa)의 소련관 디자인으로 국제적 주목을 받았다. 후기에는 소련의 대외 선전 잡지 『건설의 소련방』(СССР НА СТРОЙКЕru, USSR in Construction영어 등)의 디자인 작업에 참여했으며,[4] 시인 블라디미르 마야콥스키와 함께 시집 『목소리를 위하여』를 편집하며 세계 최초로 인덱스 시스템을 책 디자인에 도입하기도 했다.[4]

3. 1. 프라운 (Proun)

1919년부터 1921년 사이에 리시츠키는 자신만의 독자적인 절대주의 양식을 발전시켜 "프라운(Proun)"[4]이라는 일련의 추상적이고 기하학적인 작품들을 창조했다. "프라운"은 러시아어 "프로예크트 우노비사(ПРОект УНовиса)"의 약자로, "새로운 예술의 확립(승인)을 위한 프로젝트"라는 의미를 담고 있다.[4] 이는 카지미르 말레비치의 절대주의를 바탕으로 하되, 구성주의의 영향을 받아 건축적인 요소를 더한 리시츠키만의 독창적인 예술 개념이었다.[4]

리시츠키는 프라운을 통해 회화와 건축의 경계를 허물고 2차원 평면을 넘어 3차원 공간을 탐구하고자 했다. 그는 프라운 작품에 대해 "위나 아래가 없다"고 말하며 특정 방향성을 거부했고,[4] "캔버스를 회전시키면서 우리 자신을 공간에 두고 있다는 것을 알게 되었다"고 설명했다.[4] 그는 프라운을 "평면에서 시작하여 3차원 공간 모델로 발전하며, 나아가 일상생활의 모든 대상을 구성하는 과정의 중간 단계"라고 보았다.[4] 즉, 프라운은 단순히 그림이 아니라 새로운 사회와 환경을 구축하기 위한 디자인이자 청사진이었던 것이다.[4]

프라운 작품들은 기하학적 형태들이 부유하고 교차하는 역동적인 구성을 보여준다. 리시츠키는 축측 투영법을 사용하여 3차원적 깊이감을 표현했는데, 이는 평행선이 그대로 유지되어 무한한 공간감을 나타내는 데 효과적이었다.[4] 그는 나무판이나 캔버스 위에 유화 물감뿐 아니라 템페라를 사용하기도 했으며, 때로는 종이나 금속 조각을 붙여 다양한 질감을 표현했다.[4] 이는 말레비치의 순수한 평면 추상과는 다른, 보다 건축적이고 구축적인 특징을 보여준다.[4] 미술사학자 앨런 C. 빈홀츠는 프라운이 "리시츠키가 구상한 혁명 이후 새로운 사회 질서의 유토피아를 상징한다"고 해석했다.[4]

1923년 리시츠키는 6점의 석판화로 구성된 '케스트너마페(Kestnermappe)' 또는 '프라운 포트폴리오'를 50부 한정으로 출판했다.[4] 같은 해 베를린에서 열린 '대 베를린 미술 전시회(Grosse Berliner Kunstausstellung)'에서는 '프라운 룸(Proun Room)'이라는 설치 작품을 선보였다.

이것은 약 3m x 3m x 2.5m 크기의 작은 방 자체를 하나의 예술 작품으로 구성한 것으로, 관람객이 단순히 작품을 보는 것을 넘어 작품의 일부가 되어 공간을 체험하도록 유도했다.[4] 이는 리시츠키가 추구했던 예술과 삶의 통합, 그리고 관람객의 능동적인 참여를 강조하는 시도였다. 프라운 룸은 실제 공간을 활용한 작업이라는 점에서, 종이 위에만 존재했던 말레비치의 건축 모델 '아키텍톤(Arkhitekton)'을 넘어선 것이었다.[4] 이 작품은 당시 베를린 아방가르드 예술계에 큰 반향을 일으켰으며, 1965년 네덜란드의 스테델릭 반 아베 미술관에서 얀 레링에 의해 재현되기도 했다.[4]

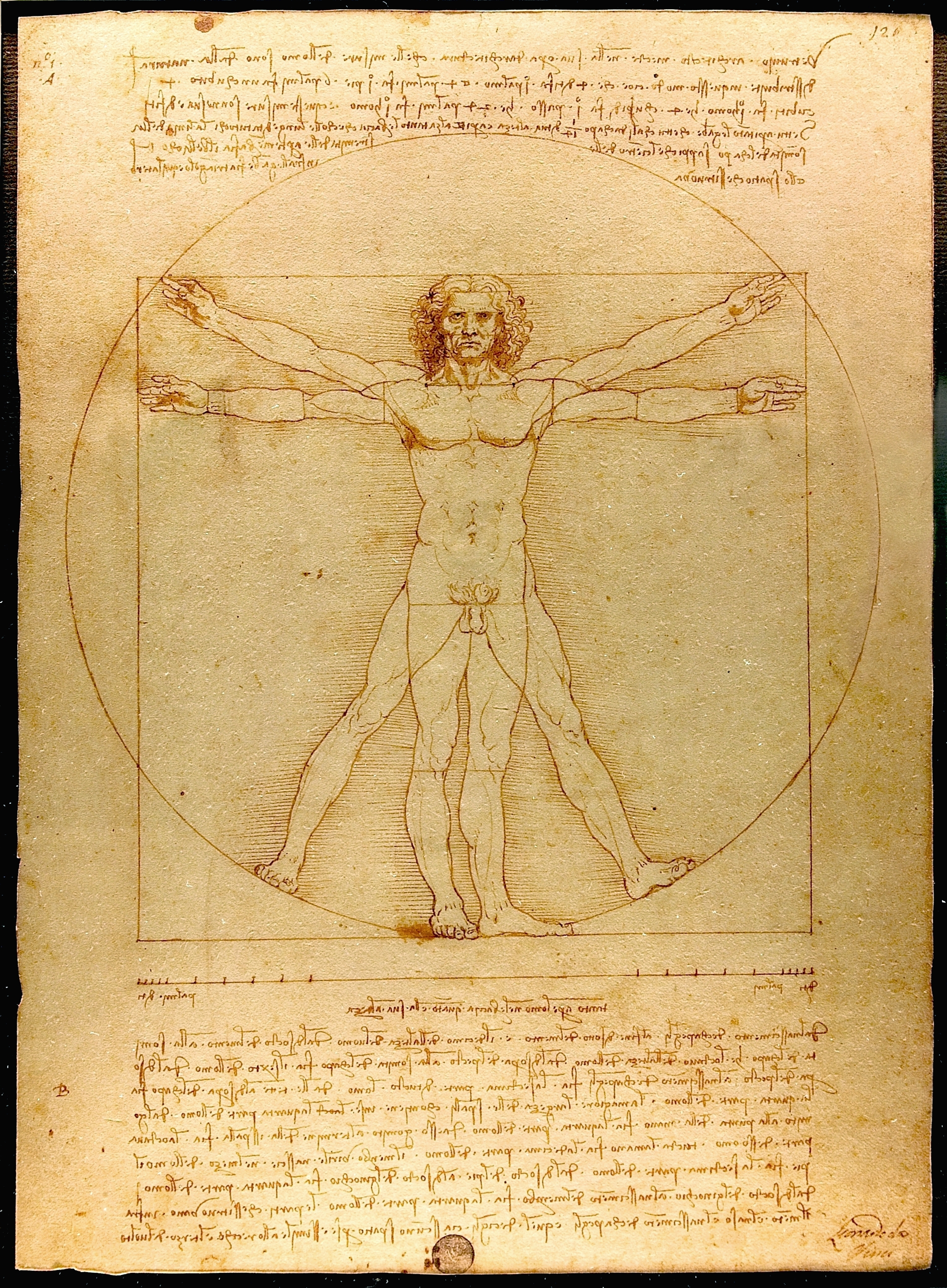

또한 1923년에는 미래주의 오페라 '태양을 이기다'를 위해 디자인했던 인물상들을 모아 '조각상(Figurinen)' 포트폴리오를 출판했다. 이 인물상들은 프라운의 원리를 인체 형태에 적용한 것으로 해석되며,[4] 특히 '새로운 인간(New Man)'은 레오나르도 다 빈치의 '비트루비우스적 인간'과 비교되기도 한다.[4] 이는 기술과 예술이 결합된 새로운 시대의 이상적인 인간상을 상징하는 것으로 볼 수 있다.[4]

리시츠키는 프라운을 "지구의 모든 사람들을 위한 강철과 콘크리트로 된 공산주의의 토대"라고 표현하기도 했으며,[4] 예술을 통해 새로운 사회를 건설하려는 그의 혁명적 이상을 담은 핵심 개념으로 발전시켰다. 현재까지 약 25점의 프라운 작품이 남아있는 것으로 알려져 있다.[4]

3. 2. 붉은 쐐기로 백색군을 쳐부수자 (1919)

엘 리시츠키의 이 시기 가장 유명한 작품 중 하나는 1919년에 제작된 선전 포스터인 "붉은 쐐기로 백색군을 쳐부수자"이다. 당시 러시아는 러시아 내전을 겪고 있었는데, 이는 주로 "적군"(공산주의자, 사회주의자, 혁명가)과 "백군"(군주주의자, 보수주의자, 자유주의자 및 볼셰비키 혁명에 반대하는 세력) 사이의 싸움이었다. 이 포스터는 붉은색 쐐기가 백색의 원을 관통하는 단순하면서도 강렬한 시각적 구성을 통해, 볼셰비키 적군이 반혁명 세력인 백군을 격파하는 러시아 혁명의 역동성과 승리를 상징적으로 표현했다.포스터의 제목은 반유대주의적 포그롬 구호인 "유대인을 쳐부수자!"(Бей жидов!|베이 쥐도프!ru)에서 유래했을 가능성이 제기되기도 한다. 리시츠키의 아내였던 소피 리시츠키-퀴퍼스에 따르면, 1945년 파블로 피카소는 "그림은 집을 장식하기 위해 발명된 것이 아니라, 적에 대한 공격과 방어의 무기"라고 말했는데, 이는 이 포스터의 선전적 성격을 잘 보여준다.

미술사학자 마리아 엘레나 베르사리는 이 포스터가 다른 작품들의 영향을 받았을 가능성을 제기한다. 첫째는 1914년 이탈리아 미래주의 선언문인 ''전쟁의 미래파적 종합''이다. 리시츠키가 이를 직접 언급한 적은 없지만, 그의 동료 카지미르 말레비치는 미래주의의 주요 인물인 필리포 토마소 마리네티와 교류했다. 둘째는 1918년 건축가 니콜라이 콜리가 모스크바에 세운 ''붉은 쐐기'' 기념물이다. 이 기념물은 흰색 사각형 블록을 꿰뚫는 붉은 삼각형 형태로, 적군이 백군을 격파하는 모습을 추상적으로 상징했다. 베르사리는 리시츠키가 콜리의 작품과 "거의 동일한 언어"를 사용했다고 주장하지만, 리시츠키는 이 기념물을 언급한 바 없다.

리시츠키는 이후 유대어 잡지 ''아피코예스''('이단자' 또는 '무신론자') 표지에도 원 안의 쐐기라는 유사한 도상을 사용했다. 아르투르 캄치키는 이를 전통적 종교를 부정하고 더 나은 세상을 위해 혁명이 요구하는 희생과 변혁을 받아들이는 상징으로 해석했다. 그는 또한 리시츠키가 혁명의 힘과 유대교의 메시아적 기대를 결합했다고 보면서 다음과 같은 글을 인용한다:

지식인, 고등 교육을 받은 사람들은 '새로운 시대'가 광채와 흰색 옷을 입고, 손질된 손을 가진 메시아의 모습으로, 흰 말을 타고 올 것이라고 예상했다. 그러나 현실에서 새로운 시대는 흐트러진 머리카락, 낡고 더러운 옷을 입고, 맨발로, 일로 찢어지고 피투성이인 손을 가진 러시아의 이반의 모습으로 다가왔다. 이 사람들은 이런 모습의 새로운 시대를 알아보지 못했다. 그들은 그에게 등을 돌리고 도망가 숨었다. 가장 젊은 세대만이 그 자리에 머물렀다. 그러나 이 가장 젊은 세대는 1917년 10월에 태어난 것이 아니었다. 예술에서의 10월 혁명은 훨씬 더 일찍 시작되었다.[6]

3. 3. 건축가 (The Constructor, 1924)

''건축가 (The Constructor, Self-Portrait)''는 엘 리시츠키가 결핵으로 심하게 앓아 스위스 병원에 입원해 있던 1923년에서 1924년 사이에 제작한 포토몽타주 작품이다.[4] 당시 리시츠키는 자살까지 생각할 정도로 힘든 시기를 보내고 있었다.[4]

이 작품은 리시츠키 자신의 얼굴 사진과 컴퍼스를 든 손 사진을 중첩시킨 자화상이다. 배경에는 좌우 가장자리까지 확장된 격자무늬 종이가 놓여 있고, 거꾸로 쓰인 글자와 화살표, 그리고 뒤집힌 'L' 문자 사이에 'XYZ'라는 글자가 추가되어 있다.[4] 컴퍼스를 든 손의 이미지는 리시츠키가 이전에 펠리칸(Pelikan) 잉크 광고에서도 사용했던 것이다.[4]

''건축가''는 리시츠키 개인뿐만 아니라 구성주의 운동 전체를 대표하는 가장 유명한 작품 중 하나로 평가받는다.[4] 여러 버전이 존재하는 이 작품은[4] "구성주의 운동의 아이콘"으로 불리기도 했으며,[4] 1965년 디자이너 얀 치홀트는 이 작품을 리시츠키의 "가장 훌륭하고 중요한 작품"이라고 평가했다.[4]

이 작품에 대해서는 다양한 해석이 존재한다.

- 니즈벳(Nisbet): 눈, 원, 컴퍼스라는 전통적인 도상을 사용하여 예술가가 마치 "세상의 신성한 창조주와 동등함"을 보여주려 했다고 해석하며, 손의 이미지를 리시츠키의 초기 유대 설화 삽화 ''Had Gadya''에 등장하는 손과 비교했다.[4]

- 미셸 프리조(Michel Frizot): 작품을 사진 카메라에 비유하며 "인간의 시각을 찬양"하는 일종의 선언문으로 보았다.[4]

- 로잘린드 크라우스(Rosalind Krauss): 허버트 바이어, 라슬로 모홀리나기 등의 작품과 비교하며, 이 작품이 20세기 초 사진에서 '새로운 시각'을 나타내는 중요한 상징으로서 손의 이미지를 확립했다고 분석했다.[4]

- 알라 브론스카야(Alla Vronskaya): "공학과 기술에 대한 찬사"로 해석하며, 컴퍼스가 건축의 상징으로 자주 사용되었다는 점에 주목했다. 눈과 컴퍼스 모티프는 리시츠키가 1922년 타틀린의 제3 인터내셔널 기념비 작업을 다룬 콜라주에서 처음 사용했으며,[4] 펠리칸 광고, Vkhutemas(브후테마스) 게시판 등에서도 반복적으로 나타난다. 이는 러시아의 표준 원근법 교과서와도 관련이 있을 수 있다고 보았다.[4] 리시츠키는 이와 유사한 또 다른 자화상 ''머리에 천을 감고 컴퍼스를 든 자화상''을 제작하기도 했는데, 이 작품에서는 예술가가 측정하는 주체가 아니라 측정되는 대상으로 묘사된다.[4]

- 엘 리시츠키 본인: 1928년 "엘의 삶의 영화"라는 글에서 자신의 눈을 "렌즈와 접안렌즈, 정밀 기기, 반사 카메라... 뢴트겐과 X, Y, Z 광선이 모두 결합되어 내 이마에 수많은 매우 날카롭고, 연마된 탐색 눈을 배치했다"고 묘사했다.[4] 또한 1924년 소피 퀴퍼스에게 보낸 편지에서는 이 작품을 Selbstlichtportrait|젤프스트리히트포르트레트de(자광 초상화)라고 부르며 "엄청난 넌센스가 될 것"이라고 쓰거나, "내 자화상, 내 원숭이 손"이라고 표현하기도 했다.[4]

- 폴 갈베스(Paul Galvez): 리시츠키가 참여했던 합리주의 잡지 ''Nasci'' 이후에 등장한 "이성에 대한 위대한 반격"으로 해석했다. 특히 이전의 펠리칸 광고와 비교하며, ''건축가''는 예술가의 기술 자체가 판매 대상이 되었음을 보여주는 '카운터 광고(counter-advertisement)'의 성격을 띤다고 보았다.[4]

- 캄치키(Kamczycki): 샤갈의 ''아폴리네르에 대한 헌사''(1911-1912)나 ''그리스도에게 헌정''(1912) 같은 작품에서 영감을 받았을 가능성을 제기했다. 또한 리시츠키의 다른 작품 ''붉은 쐐기로 백인을 물리쳐라''와 유사한 구도를 지적하며, 이 작품들이 카발라 사상과 연결될 수 있다고 보았다. 특히 불완전한 원과 쐐기 모티프는 카발라에서 말하는 세계 창조 과정을 나타내는 은유이자, 예술가의 역할에 대한 믿음 상실을 표현하는 것일 수 있다고 해석했다.[4]

3. 4. 볼켄뷔겔 (Wolkenbügel, 1924-1925)

1924년부터 1925년에 걸쳐 모스크바 중심가를 계획지로 삼아 오피스 빌딩군을 건설하는 프로젝트인 볼켄뷔겔(Wolkenbügelde)을 발표했다.3. 5. 쾰른 국제 보도 전시회 소련관 (1928)

1920년대에 걸쳐 엘 리시츠키의 활동은 주로 서유럽, 특히 독일에서 전개되었다. 이는 소비에트 러시아의 예술 운동과 정치 상황을 외국에 알리려는 목적이었다.[4] 그는 1926년 드레스덴에서 열린 국제 미술 전시회(Internationale Kunstausstellungde)를 위한 임시 전시실 Raumes für konstruktive Kunst|구성주의 미술을 위한 방de과 하노버 프로빈지알뮤지엄의 영구 전시 Kabinett der Abstrakten|추상 캐비닛de을 디자인하며 전시 디자인 분야에서 중요한 경력을 쌓기 시작했다. 리시츠키는 자서전에서 "1926년. 예술가로서 가장 중요한 작업이 시작된다: 전시회의 창조."라고 기록했다. 그는 기존 박물관 전시를 '동물원'에 비유하며, 관람객이 수동적인 관람에 그치지 않고 디자인을 통해 능동적으로 참여하도록 유도하는 것을 목표로 삼았다.

이러한 경험을 바탕으로 1927년, 나르콤프로스(교육인민위원회) 위원장 아나톨리 루나차르스키는 리시츠키를 1928년 5월 쾰른에서 열릴 국제 보도 전시회(Pressa)의 소련관 총감독으로 임명했다. 리시츠키는 세르게이 센킨, 구스타프 클루치스 등을 포함한 38명의 '창작자 집단'을 이끌었으나, 이들 협력자들은 전시회에서 공식적인 공로를 인정받지는 못했다. 이 팀은 대부분 모스크바에서 제작한 227개의 전시물을 준비했다.

리시츠키는 소련을 위한 별도 건물을 짓는 대신, 박람회장 내 가장 큰 기존 중앙 전시관을 임대하여 내부를 혁신적으로 디자인했다. 그는 전시 공간 전체를 하나의 거대한 선전 매체로 구성하고, 관람객을 단순한 구경꾼이 아닌 전시와 상호작용하는 '배우'로 설정했다. 전시관의 중심에는 "언론의 과제는 대중의 교육이다"라는 제목의 거대한 포토몽타주 프레스코가 설치되었다. 이 작품은 높이 3.8m, 길이 23.5m에 달했으며, 혁명 이후 소련 언론의 역사와 중요성, 그리고 대중 교육에서의 역할을 시각적으로 보여주었다. 전시 동선은 마치 연극이나 영화처럼 구성되어 관람객이 '발단, 절정, 지연, 결말'을 경험하도록 유도했다는 평가를 받았다.

전시관 중앙 천장에는 네온 조명으로 빛나는 거대한 붉은 별이 설치되었고, 그 위에는 공산주의 슬로건 "만국의 노동자여, 단결하라!"가 적혀 있었다. 또한 소련이 48개 언어로 212종의 신문을 발행한다는 사실을 내세워 체제의 우수성을 선전했다.

당시 독일 언론인 베를리너 타게블라트는 1928년 5월 26일 자 기사에서 소련관을 영국관과 비교하며 다음과 같이 묘사했다.

영국과 소련의 전시관 사이에는 얼마나 큰 대조가 보이는가! ... 러시아의 경우, 진정으로 기계화된 장비, 큐비즘 스타일의 큰 지그재그를 형성하는 컨베이어 벨트, 진보의 이름으로 취하는 위대한 단계에 의해 불안해지는 사회적 조건의 전시회에서 웅장함을 인식해야 한다. 그것들은 대담하고 뻔뻔한 방식으로, 항상 눈부신 빨간색으로 제시된다. 앞으로! 투쟁과 계급 의식을 향하여!

이 전시는 큰 반향을 일으켰으며, 리시츠키는 소련관 디자인의 공로를 인정받아 정부로부터 훈장을 받았다. 'Pressa' 전시회는 리시츠키의 전시 디자인 경력에서 중요한 성과로 평가받으며, 이후 파시스트 및 나치 전시 디자인에도 영향을 주었다는 분석이 있다.

4. 예술적 특징 및 영향

엘 리시츠키는 회화, 그래픽 디자인, 건축, 사진, 타이포그래피 등 다양한 분야를 넘나들며 총체적인 예술을 추구한 20세기 초 러시아 아방가르드의 핵심 인물 중 하나이다.[17][18] 그의 활동은 특정 분야에 국한되지 않고 여러 매체를 통해 혁신적인 시도를 거듭했으며, 특히 절대주의와 구성주의를 결합한 독자적인 예술 양식을 발전시켰다.

1919년 마르크 샤갈의 초청으로 비테프스크 인민 미술 학교에서 가르치기 시작하면서, 리시츠키는 카지미르 말레비치의 절대주의에 깊은 영향을 받았다. 그는 말레비치의 이론을 받아들여 전통적인 유대 예술에서 벗어나 기하학적 추상 형태를 탐구하기 시작했다. 이 시기 말레비치와 함께 UNOVIS(새로운 예술의 확립자들) 그룹을 결성하여 절대주의 이념을 전파하는 데 중심적인 역할을 했다.

리시츠키는 절대주의를 바탕으로 자신만의 독창적인 예술 개념인 프라운(Proun)을 창안했다. '프라운'은 "새로운 것의 확립을 위한 프로젝트(Проект утверждения новогоru)"의 약자로, 회화와 건축의 통합을 지향하는 실험적인 공간 구성 개념이었다. 1919년부터 1921년 사이에 제작된 프라운 연작은 2차원 평면을 넘어 3차원 공간과의 관계를 탐구하며, 기하학적 형태와 역동적인 구성을 통해 새로운 시각적 언어를 제시했다. 이는 단순한 회화가 아니라 미래 건축과 디자인의 모델로서 제안된 것이었다.

그래픽 디자인 분야에서도 리시츠키는 두각을 나타냈다. 1919년 제작된 선전 포스터 "붉은 쐐기로 백색군을 쳐부수자"는 러시아 내전 당시 볼셰비키 혁명 세력(붉은 쐐기)의 승리를 상징적으로 표현한 작품으로, 강렬한 색상 대비와 역동적인 기하학적 구성으로 큰 반향을 일으켰다. 이 포스터는 단순한 정치 선전을 넘어 구성주의 디자인의 대표적인 사례로 평가받는다. 일각에서는 포스터 제목이 반유대주의적 슬로건 "유대인을 쳐부수자!"에서 유래했을 가능성을 제기하기도 한다.

1923년에는 시인 블라디미르 마야콥스키의 시집 ''목소리를 위하여''(Dlia Golosa)를 디자인했는데, 책의 내용을 쉽게 찾을 수 있도록 시각적인 인덱스 시스템을 도입하여 타이포그래피 역사에 중요한 족적을 남겼다. 이 작업은 책의 구조와 내용, 시각적 표현을 통합하려는 그의 총체적 디자인 접근 방식을 잘 보여준다.

1920년대에 들어 사진에 관심을 갖기 시작한 리시츠키는 포토몽타주 기법을 적극적으로 활용하여 새로운 시각적 표현 가능성을 탐구했다. 그는 사진을 단순히 현실을 기록하는 도구가 아니라, 여러 이미지를 결합하고 변형하여 새로운 의미와 메시지를 창출하는 구성적 요소로 사용했다. 1923년에는 구스타프 클루치스 등과 함께 모스크바에 "포토몽타주 연구소"를 설립하여 포토몽타주를 효과적인 시각 언어로 발전시키는 데 기여했다.

그의 대표적인 포토몽타주 작품으로는 ''건축가 (자화상)''(The Constructor, 1924)가 있다. 이 작품은 자신의 얼굴 사진과 컴퍼스를 든 손, 격자무늬 종이 등을 중첩시켜 예술가이자 설계자로서의 정체성을 시각화했다. 눈과 손, 기하학적 도구의 결합은 이성적 설계와 창조적 비전을 동시에 상징하며, 구성주의 예술의 아이콘으로 평가받는다. 또 다른 작품 ''Record (도시의 주자)''(Runner in the City, 1926)는 달리는 운동선수의 이미지와 뉴욕 브로드웨이 야경 사진을 결합하여 속도감과 현대 도시의 역동성을 표현했다.

리시츠키는 건축과 전시 디자인 분야에서도 혁신적인 아이디어를 제시했다. 1924년부터 이듬해까지 모스크바 중심가를 위한 수평 마천루 프로젝트 볼켄뷔겔(Wolkenbügel)을 구상했으며, 이는 당시의 전통적인 수직 고층 건물 개념에 도전하는 급진적인 제안이었다. 또한, 1928년 독일 쾰른에서 열린 국제 보도 전시회(프레사, Pressa)의 소비에트 파빌리온 설계는 그의 전시 디자인 역량을 보여주는 대표적인 사례이다. 그는 관람객이 단순히 전시물을 수동적으로 보는 것이 아니라, 공간 속을 이동하며 역동적인 경험을 하도록 유도하는 혁신적인 전시 연출을 선보였다. 이는 관람객과의 상호작용을 중시하는 현대 전시 디자인의 선구적인 시도로 평가받는다.

1920년대 리시츠키는 주로 독일을 중심으로 서유럽에서 활동하며 소비에트 아방가르드 예술을 국제적으로 알리는 가교 역할을 했다. 그는 일리야 에렌부르크와 함께 잡지 ''Veshch/Gegenstand/Objet''를 발간하고, 바우하우스 및 데 스틸 그룹의 예술가들(테오 반 데스부르크, 라슬로 모홀리-너지 등)과 교류하며 구성주의 이념을 전파했다. 그의 작품과 이론은 동시대 서유럽 아방가르드 운동에 큰 영향을 미쳤으며, 20세기 디자인과 건축, 시각 예술 전반의 발전에 기여했다.

1930년대 이오시프 스탈린 체제가 강화되면서 예술에 대한 통제가 심화되자, 리시츠키는 사회주의 리얼리즘의 요구에 부응하여 선전 작업에 참여하게 되었다. 그는 선전 잡지 ''건설 중인 소련''(USSR in Construction)의 여러 호 디자인을 담당했으며(1932년부터 1940년까지), 제2차 세계 대전 발발 후에는 소련의 전쟁 노력을 독려하는 선전 포스터를 제작하기도 했다. 그의 마지막 작품 중 하나도 1941년에 제작된 선전 포스터였다. 이러한 후기 활동은 초기 아방가르드 정신과는 다소 거리가 있지만, 변화하는 시대적 상황 속에서 예술가로서 생존하고 활동을 이어가려는 노력이었다고 평가받기도 한다.

리시츠키의 예술적 유산은 그의 다재다능함과 혁신성에서 찾을 수 있다. 그는 특정 양식이나 매체에 얽매이지 않고 끊임없이 새로운 표현 방식을 모색했으며, 예술과 기술, 사회의 통합을 추구했다. 그의 '프라운', 포토몽타주, 타이포그래피 실험, 전시 디자인 등은 후대 예술가와 디자이너들에게 지속적인 영감을 주고 있다. 그의 작품은 뉴욕 현대 미술관(MoMA),[20] 트레챠코프 미술관,[17][18] 반 아베 미술관[21] 등 세계 유수의 미술관에 소장되어 있으며, 그의 실험 정신과 예술적 성과는 오늘날에도 높이 평가받고 있다.

5. 한국과의 관계

주어진 원본 소스에는 엘 리시츠키와 한국과의 관계에 대한 내용이 포함되어 있지 않습니다. 따라서 해당 섹션에 대한 내용을 작성할 수 없습니다.

6. 평가 및 유산

엘 리시츠키는 "프라운(Proun)" 연작(1919년-1921년)의 창시자로 잘 알려져 있다. '프라운'은 '새로운 것의 확립을 위한 프로젝트'를 의미하며, 형태와 구성에 있어 건축적 실험 모델로 평가받는다.

1923년 모스크바에서 구스타프 클루치스, 젠킨과 함께 국가 주도의 선전(프로파간다)을 위한 "포토몽타주 연구소"를 설립했다. 이 연구소는 포토몽타주를 효과적인 시각 언어로 활용하는 방법을 확립하는 데 기여했으며, 이는 러시아 혁명 이후 정치적 메시지를 전달하는 중요한 수단으로 자리 잡았다.

1920년대 리시츠키는 주로 서유럽, 특히 독일에서 활동하며 소련의 새로운 예술 운동과 정치 상황을 서방에 알리는 역할을 했다. 1928년 독일 쾰른에서 열린 국제 보도 전시회(Pressa)의 소련관 설계는 그의 대표적인 업적으로 꼽힌다. 이 혁신적인 전시 디자인은 당시 국제 사회에 큰 반향을 일으켰다.

건축 분야에서는 1924년부터 1925년 사이 모스크바 중심부를 위한 혁신적인 고층 사무 빌딩 계획안인 '볼켄뷔겔(Wolkenbügel)'을 발표했다. 또한, 1932년부터 1940년까지 소련의 대외 선전 잡지인 《건설의 소련방》(USSR in Construction영어)의 디자인 작업에 참여했다. 블라디미르 마야콥스키와 함께 편집한 시집 《목소리를 위하여》에서는 책 디자인에 혁신적인 인덱스 시스템을 도입하여 주목받았다.

엘 리시츠키의 작업은 구성주의와 바우하우스 등 동시대 및 후대 예술 운동에 영향을 미쳤으며, 그래픽 디자인, 타이포그래피, 전시 디자인 분야에서 그의 혁신적인 시도는 오늘날까지 중요한 유산으로 평가받는다.

참조

[1]

웹사이트

Digitized Rimon-Milgroym

https://digipres.cjh[...]

Center for Jewish History

2021-07-06

[2]

웹사이트

The Cat Came and Devoured the Kid

https://thejewishmus[...]

2022-08-11

[3]

웹사이트

Arba'ah Teyashim, Varsovie, Pologne, 20e siècle, 1er quart Musée d'art et d'histoire du Judaïsme

https://mahj.org/en/[...]

2017-05-29

[4]

웹사이트

Lissitzky, El

https://yivoencyclop[...]

YIVO

2022-09-18

[5]

서적

Chagall and the Jewish Revival: Center or Periphery

Orion

1960

[6]

논문

1980, 2013

[7]

웹사이트

Sophie's Story: The Narrow Escape of a Painting by Paul Klee

https://www.metmuseu[...]

The Met Museum

2022-09-07

[8]

웹사이트

Proun 99 Yale University Art Gallery

https://artgallery.y[...]

2024-01-03

[9]

웹사이트

The Many Lives of El Lissitzky's Proun 19D (1920 or 1921)

https://post.moma.or[...]

2024-01-03

[10]

웹사이트

Proun 12E Harvard Art Museums

https://harvardartmu[...]

2024-01-03

[11]

웹사이트

El Lissitzky's Ogonyok Printing Plant Under Threat

https://docomomo-us.[...]

2022-11-04

[12]

웹사이트

El Lissitzky and Sophie Küppers: A Romance with the Avant-garde

https://www.goethe.d[...]

Goethe-Institut

2022-09-07

[13]

뉴스

Overlooked Russian Bauhaus in limelight in Berlin

https://learngerman.[...]

Deutsche Welle

2022-09-07

[14]

웹사이트

Vkhutemas + Bauhaus: On Common Origins, Different Futures, and Creation with Fire

https://post.moma.or[...]

2022-09-24

[15]

웹사이트

Magazines As Sites of Intersection: A New Look at the Bauhaus and VKhUTEMAS

https://post.moma.or[...]

2022-09-24

[16]

웹사이트

'Had Gadya: Back Cover', Frank Stella, 1982–4

https://www.tate.org[...]

[17]

웹사이트

Эль Лисицкий. Одна выставка — два музея. 16 ноября — 18 февраля.

https://ellisitsky.r[...]

2022-10-07

[18]

웹사이트

Эль Лисицкий. El Lissitzky

https://www.tretyako[...]

2022-10-07

[19]

웹사이트

Музей истории ВНХУ - ВЦСИ

https://www.vitebska[...]

2022-10-07

[20]

웹사이트

El Lissitzky - MoMA

https://www.moma.org[...]

2022-10-07

[21]

웹사이트

El Lissitzky artist overview

https://vanabbemuseu[...]

2022-11-23

[22]

웹사이트

El Lissitzky

https://www.stedelij[...]

2022-11-23

[23]

웹사이트

El Lissitzky's "Cabinet of Abstraction"

https://socks-studio[...]

2022-09-15

[24]

서적

Politics of aura. El Lissitzky's Abstract Cabinet between musealization and participation

http://en.demonstrat[...]

Braunschweig University of Art and Sprengel Museum Hannover

2017

[25]

웹사이트

"El Lissitzky – Ilya and Emilia Kabakov. Utopia and Reality" at Kunsthaus Graz - Universalmuseum Joanneum — Mousse Magazine and Publishing

https://www.moussema[...]

2024-07-03

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com