제위계승

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

제위계승은 일본의 황위가 세습되는 것을 의미하며, 일본국 헌법과 황실전범에 따라 규정된다. 헌법 제2조는 황위가 국회에서 의결된 황실전범에 의해 계승된다고 명시하고, 황실전범 제1조는 황통에 속하는 남계 남자만이 황위를 계승할 수 있다고 규정한다. 현재 황위 계승 순위는 아키시노노미야 후미히토 친왕, 히사히토 친왕, 히타치노미야 마사히토 친왕 순이다. 황위 계승 의식은 등극령에 근거하며, 검새등승계의 의, 황령전 신전에 봉고의 의, 현소의 의, 즉위 후 조견의 의, 대장제 등이 있다. 황위 계승은 오랜 역사를 거쳐 왔으며, 시대에 따라 다양한 규칙과 의식이 존재했다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 현재의 황위 계승

일본국 헌법 제2조와 이를 따른 황실전범에 규정되어 황위는 세습되며, '황위의 세습'에 대해서는 정부 견해에서도 학설에서도 '남계'로 해석하는 견해가 다수이다. 황실전범 제1조가 남계 남자의 계승을 규정하고 있는 것은 그것을 확인하는 것이라고 해석된다. 또한, 헌법 제2조는 헌법 제14조의 특별 규정이며, 황실전범에 의해 여성 천황이 인정되지 않는 것은 헌법 위반이 아니라고 해석된다. 또한 황위에 오를 자격은 기본적 인권에 포함되지 않으며, 마찬가지로 황실전범이 여성 천황을 인정하지 않는 것은 남녀 차별 철폐 조약에 위반되는 것이 아니라고 국회 논의에서 확인되고 있다.

;일본국 헌법 제2조: 황위는 세습되는 것으로, 국회에서 의결한 황실전범의 정하는 바에 따라 이를 계승한다.

;황실전범 제1조: 황위는 황통에 속하는 남계의 남자가 이를 계승한다.

;황실전범 제4조: 천황이 붕어했을 때에는 황사가 즉시 즉위한다.

2. 1. 현재의 황위 계승 순위

황위 계승 순위는 황실전범 제2조에 정해져 있다.

황위 계승 의식의 법제는 1909년에 제정된 등극령(메이지 42년 황실령 제1호)에 근거한다. 엄밀히 말해, 이 법령은 점령 기간 중에 폐지되어 성문법으로서의 근거는 이때 없어졌지만, 별도 규정이 없는 것은 1947년의 궁내성 이명 통첩(쇼와 22년 5월 3일 궁내청 장관 관방 문서과 발 제45호)에 의해, 이후에도 종전의 예를 거의 답습하는 형태로 거행하고 있다.

3. 황위 계승 의식

다음의 황위 계승 의식은 쇼와 천황(제124대 천황)에서 황태자 아키히토 친왕(제125대 천황→상황아키히토)의 황위 계승에 따른 사적이다.

'''검새등승계의'''(켄지토쇼케이노기)란, 삼종의 신기 중 천총운검(검)과 야사카니노 마가타마(곡옥)을 대행천황으로부터 승계하는 국사행위인 의식이다. 국새와 어새의 승계도 함께 이루어진다.

1989년(쇼와 64년) 1월 7일, 황태자 아키히토의 황위 계승 당시, 쇼와 천황 붕어 직후 황거 정전 마쓰노마에서 거행되었다. 내각총리대신(당시: 다케시타 노보루), 최고재판소 장관(당시: 야구치 코이치), 중의원・참의원 양원 의장(당시: 하라 켄자부로, 츠치야 요시히코) 등 삼권의 장과 전 각료 등이 참례했다.

황령전신전에 봉고의 의(皇霊殿神殿に奉告の儀)는 선조 대대로의 황령을 모시는 황령전 및 천신지기를 모시는 신전에서 "새 천황의 즉위"를 봉고하는 의식이다. "검새 등 승계의 의"가 거행되는 거의 동시각에, 궁중삼전에 있어서 장전장이 "새 천황의 즉위"를 봉고한다.

'''현소의 의'''(賢所の儀)는 현소(けんしょ・かしこどころ)에서 신체(神體)로 받들어 모시는 신기, 야타노카가미의 계승 의식이다. 헤이세이 원년(1989년) 1월 9일, 쇼와 천황의 붕어 2일 후, 장전(掌典)에 의해 궁중 삼전에서 거행되었다. 야타노카가미는 궁중에 진좌(鎭座)하고 있는 복제품이다.

이 의식을 통해 황위의 증표인 삼종의 신기를 계승한 천황이 정통적인 황위 계승자가 된다는 것이 현재의 통념이다. 과거에는 남북조 분열기의 북조의 천황 등 계승 의식을 거행할 수 없었던 천황도 존재했다.

'''즉위 후 조견의 의'''(소쿠이고초켄노기)란 즉위(선조)한 새 천황이 총리 등에게 처음으로 말씀을 전하는 국사 행위의 의식이다. 1989년(헤이세이 원년) 1월 9일, 황궁 정전 마쓰노마에서 365명의 참례자 아래 거행되었다.

1년의 국상이 끝나고 처음으로 거행되는 신상제인 '''대장제(다이죠사이)'''가 즉위 다음 해에 거행된다. 황위 계승에 따른 의식은 이것으로 마지막이다.

1990년 11월 23일에 '''대장궁의 의'''(다이죠큐노기)가 거행되었다.

계승된 신기(천총운검 및 야타노카가미)는 복제품이므로, 시기를 보아 진본이 봉안된 이세 신궁과 아쓰타 신궁에 즉위 봉고를 행하게 된다. 특히 황조신인 아마테라스 오미카미가 봉안된 이세 신궁에 대한 봉고는 조기에 거행된다.

3. 1. 검새등승계의 의 (剣璽等承継の儀)

'''검새등승계의'''(켄지토쇼케이노기)란, 삼종의 신기 중 천총운검(검)과 야사카니노 마가타마(곡옥)을 대행천황으로부터 승계하는 국사행위인 의식이다. 국새와 어새의 승계도 함께 이루어진다.

1989년(쇼와 64년) 1월 7일, 황태자 아키히토의 황위 계승 당시, 쇼와 천황 붕어 직후 황거 정전 마쓰노마에서 거행되었다. 내각총리대신(당시: 다케시타 노보루), 최고재판소 장관(당시: 야구치 코이치), 중의원・참의원 양원 의장(당시: 하라 켄자부로, 츠치야 요시히코) 등 삼권의 장과 전 각료 등이 참례했다.

3. 2. 황령전 신전에 봉고의 의 (皇霊殿神殿に奉告の儀)

황령전신전에 봉고의 의(皇霊殿神殿に奉告の儀)는 선조 대대로의 황령을 모시는 황령전 및 천신지기를 모시는 신전에서 "새 천황의 즉위"를 봉고하는 의식이다. "검새 등 승계의 의"가 거행되는 거의 동시각에, 궁중삼전에 있어서 장전장이 "새 천황의 즉위"를 봉고한다.

3. 3. 현소의 의 (賢所の儀)

'''현소의 의'''(賢所の儀)는 현소(けんしょ・かしこどころ)에서 신체(神體)로 받들어 모시는 신기, 야타노카가미의 계승 의식이다. 헤이세이 원년(1989년) 1월 9일, 쇼와 천황의 붕어 2일 후, 장전(掌典)에 의해 궁중 삼전에서 거행되었다. 야타노카가미는 궁중에 진좌(鎭座)하고 있는 복제품이다.

이 의식을 통해 황위의 증표인 삼종의 신기를 계승한 천황이 정통적인 황위 계승자가 된다는 것이 현재의 통념이다. 과거에는 남북조 분열기의 북조의 천황 등 계승 의식을 거행할 수 없었던 천황도 존재했다.

3. 4. 즉위후조견의 의 (即位後朝見の儀)

'''즉위 후 조견의 의'''(소쿠이고초켄노기)란 즉위(선조)한 새 천황이 총리 등에게 처음으로 말씀을 전하는 국사 행위의 의식이다. 1989년(헤이세이 원년) 1월 9일, 황궁 정전 마쓰노마에서 365명의 참례자 아래 거행되었다.

3. 5. 대상제・대장궁의 의 (大嘗祭・大嘗宮の儀)

1년의 국상이 끝나고 처음으로 거행되는 신상제인 '''대장제(다이죠사이)'''가 즉위 다음 해에 거행된다. 황위 계승에 따른 의식은 이것으로 마지막이다.

1990년 11월 23일에 '''대장궁의 의'''(다이죠큐노기)가 거행되었다.

계승된 신기(천총운검 및 야타노카가미)는 복제품이므로, 시기를 보아 진본이 봉안된 이세 신궁과 아쓰타 신궁에 즉위 봉고를 행하게 된다. 특히 황조신인 아마테라스 오미카미가 봉안된 이세 신궁에 대한 봉고는 조기에 거행된다.

4. 황위 계승 의례의 변천

고카 4년, 헤이안궁(교토 고쇼)]]

황위 계승 의식의 연원은 오래전 고분 시대에 고분에서 행해진 수장령(천황령) 계승 의식이라는 설이 최근 고고학에서 제기되고 있다. 그 계승 의식은 대상제와의 관련을 포함하여 현재도 아직 여러 설이 제시되고 있는 상황이다[1]。

천황이 황위를 계승함에 있어 거행되는 행사는 많지만, 특히 중요하다고 하여 현대까지 이어지는 행사로, 즉위례의 중심 의식으로 천황이 다고치에 올라 황위 계승을 내외에 선포하는 "즉위례 정전의 의 (←즉위례 자전전의 의)"와 역대 천황령을 계승하는 신도 제사인 "대상제"가 있다. 황실의 시원이 이야기되는 기기 신화에서는, 대상제는 아마노이와토 전설에, 즉위례는 다카치호노미네로의 천손강림에 각각 비정된다는 설이 있다。

기기의 기술에 따르면, 고대에는 즉위례가 정월에 행해진 기록이 많다. 이는 스이코 천황 시대에 중국 대륙으로부터 역법 지식이 수입됨과 동시에, 중국 대륙의 예를 본받아 정월 즉위의 형식이 항례화됨과 더불어, 그 이전의 즉위례도 그것에 적용되어, 그 대부분이 정월의 날짜를 부여받았을 것으로 여겨진다。

한편, 대상제는 천황이 대상궁에 머물러 천손강림 시의 니니기노미코토를 본떠 니니기노미코토가 아마테라스 오미카미로부터 받은 영위를 새롭게 얻는 것이며, 원래 동지 무렵(태음태양력에서는 11월경)에 행해지는 기롱의 제사였다고 한다。

고대에 있어서 양 의식의 절차가 상세하게 기록되어 있는 것은 주조 4년(689년)의 지토 천황의 황위 계승에 관한 기술이다. 이때 일련의 의례는 다음 순서로 행해졌다.

- 정월 1일, 이소노카미노마로가 큰 방패를 세우고, 신기백의 나카토미노오시마가 천신수사를 읽고, 이마베노시키부치가 신기인 아마노무라쿠모노검과 야타노카가미를 봉헌했다. 공경 백료는 나열하여 팔개수를 치며 배례했다. 다음날 2일, 정월 초하루 조하와 동일한 배하가 행해졌다. 중국풍의 의식을 도입하여 소향을 행하고, 공경 백료가 배례하고, 만세를 봉창했다.

- 다음 주조 5년 11월 24일, 대상제가 행해졌다. 이날은 동지에 해당했다. 25일, 나카토미노오시마는 다시 천신수사를 다시 낭독했다. 28일, 향연이 행해졌다.

즉위례와 대상제에서 천신수사가 두 번 읽힌 것으로부터, 옛날에는 대상제의 다음 날에 즉위례가 행해졌으며, 시대가 내려갈수록 즉위례가 정월로 이동한 것이 아닌가, 여겨진다. 이들로부터, 양광(아마테라스 오미카미)이 약해진 동짓날에 천황이 기롱 대상제를 행하고, 다음 날 신의 영위를 얻어 "하레"의 상태가 된 신제가 즉위례를 거행하는 것이 본래의 형태였을 것으로 생각된다。

그 후, 헤이제이 천황 때부터, 선제가 즉위함과 동시에 곧바로 신제가 선조하고, 신기를 계승하게 되었다(선조·즉위의 분리).

4. 1. 대일본제국 헌법 하의 황위 계승

대일본제국 헌법 제2조는 "황위는 황실전범이 정하는 바에 따라 황자손이 이를 계승한다"고 규정하고 있으며, 구 황실전범 제1장에는 황위 계승 순위, 제2장에는 찬위즉위에 대해 규정되어 있었다. 황실전범 제1조에서는 "대일본국 황위는 조종의 황통으로 남계의 남자가 이를 계승한다"고 기록되어 있다.황위 계승 의식은 황실전범과 황실전범에 속하는 법 체계, 이른바 "궁무법"으로 공포된 황실령 중 하나인 등극령(메이지 42년 황실령 제1호) 및 그 부칙에 의해 자세하게 규정되어 있었다. 일본국 헌법 시행에 따라 구 황실전범 및 황실령은 1947년 5월 2일에 대일본제국 헌법의 실효에 따라 폐지되었다.

5. 황위 계승의 역사

2세기 후반, 왜국에서는 왕위 계승을 둘러싸고 왜국 대란이 일어났으나, 히미코가 즉위하면서 쟁란이 종식되었다.[2] 히미코 사후 남자 왕이 섰지만 다시 쟁란이 일어나, 히미코의 종녀 토요가 왕위에 올라 쟁란이 수습되었다.[2]

5세기에는 왕위 계승을 둘러싼 일화가 『일본서기』에 기록되어 있다. 사이타마현의 이나리야마 고분에서 출토된 철검에는 오와케에서 오호히코에 이르는 8대의 계보가 기록되어 있는데, 이는 유랴쿠 천황에서 스진 천황까지의 8대 황통도(왕통도)를 기록한 원 제기가 이 무렵 이미 존재했을 가능성을 시사한다.[4]

6세기 전반에는 부레츠 천황의 붕어로 대왕 계통이 단절되었지만, 오진 천황의 5세 손으로 여겨지는 게이타이 천황이 대왕위를 계승했다.

고분 시대부터 아스카 시대에 걸쳐(6세기 중기 - 7세기 후기) 대왕위 계승 규칙에는 형제 승계, 오오에 승계, 모후 출신, 군신의 추대 등이 있었으며, 이들이 복잡하게 얽혀 대왕위 계승이 이루어졌다고 추정된다. 여성 천황인 스이코 천황, 코교쿠 천황 등은 다른 적당한 남자 대왕위 승계자가 나타날 때까지 임시로 재위했다.

672년 (백봉 원년) 임신의 난에서 텐지 천황의 직계인 오토모 황자가 오아마 황자에게 패배하면서 텐무 천황이 즉위했다. 텐무 천황은 직계 남자 계승 규칙을 시도했다.[2]

나라 시대에는 문무 천황이 황위 계승자인 쇼무 천황이 성년이 되기 전에 사망하여, 겐메이 천황과 겐쇼 천황 두 여제가 황위를 계승했다. 쇼무 천황은 아들을 남기지 못하고 고켄 천황이 뒤를 이었다. 이후 후지와라 나카마로의 추천으로 준닌 천황이 즉위했으나, 고켄 상황과의 대립으로 후지와라 나카마로의 난이 발발하고 준닌 천황은 폐위되었다. 고켄 천황이 쇼토쿠 천황으로 다시 즉위하였으나, 후계자를 정하지 못하고 붕어하여 덴무 계통의 황통은 단절되었다.

쇼토쿠 천황 붕어 후, 덴지 천황의 손자인 고닌 천황이 즉위했다. 고닌 천황은 간무 천황을 후계자로 삼고, 그 동생인 사와라 친왕을 황태제로 삼았다. 그러나 사와라 친왕은 후지와라 타네츠구 암살 사건에 연루되어 폐위되고 사망했다. 간무 천황의 뒤를 이어 헤이제이 천황이 즉위했으나, 동생인 사가 천황에게 양위했다. 헤이제이 천황은 자신의 아들을 황태자로 삼으려 했으나, 사가 천황과의 무력 충돌(야쿠시의 변)에서 패배했다. 사가 천황은 동생인 준나 천황을 황태자로 삼았고, 사가 천황과 준나 천황은 각자의 직계를 서로 황위에 앉히는 교대(てつりつ)를 채택하기로 했다. 닌묘 천황(사가 천황의 아들)이 즉위하고, 쓰네사다 친왕(준나 천황의 아들)이 황태자가 되었으나, 조와의 변으로 쓰네사다 친왕이 폐태자되면서 황위 계승은 사가 천황 - 닌묘 천황 계통으로 통일되었다.

닌묘 천황 이후 몬토쿠 천황 - 세이와 천황 - 요제이 천황으로 직계 계승이 이루어졌으나, 요제이 천황이 퇴위하면서 다시 황통 단절의 위기가 찾아왔다. 고코 천황이 즉위하여 황위를 계승했고, 고코 천황의 아들 미나모토 사다미가 우다 천황으로 즉위했다. 우다 천황과 다이고 천황은 천황 친정의 이상형을 구축했으나, 쇼타이의 변과 같은 사건도 발생했다.

몬토쿠 천황 때부터 후지와라 북가가 섭정, 관백에 취임하는 섭관 정치가 형성되었고, 스자쿠 천황, 무라카미 천황 형제 때에 확립되었다.

고산조 천황은 황통을 굳건히 하기 위해 생전에 직계 남자에게 양위하여 상황으로서 정무를 담당하려 했으나, 실현 전에 사망했다. 그의 유지시라카와 천황이 상황이 되어 '''치천의 군'''으로서 원정을 시작했다. 상황이 사실상의 군주 자리에 오르면서 천황은 이전까지의 황태자적 입장이 되었지만, 엄밀한 황위 계승법이 존재하지 않았던 당시에는 황통이 안정되어 있으면 큰 차이가 없었다. 원정의 주요 목적 중 하나는 황통 안정화였다.

시라카와 천황은 자신의 이복 동생인 실인 친왕을 황태자로 삼았으나, 실인 친왕의 급사로 호리카와 천황에게 양위했다. 시라카와 천황은 "두 번째의 실인 친왕"의 등장을 경계하여, 호리카와 천황, 토바 천황, 스토쿠 천황의 3천황의 이복 형제를 모두 출가시켜 황위 계승권을 빼앗았다.

시라카와 천황 붕어 후 원정을 시작한 토바 천황은 스토쿠 천황의 이복 동생인 고노에 천황을 총애하여, 스토쿠 천황을 퇴위시키고 자신의 후계자로 지명했다. 토바 천황의 후계를 둘러싸고 생긴 호겐의 난·헤이지의 난이라는 무력 충돌에서 고시라카와 천황이 승리했지만, 무사를 이용했기 때문에 무사의 대두를 허용하게 되었다.

고시라카와 천황의 아들 니조 천황 붕어 후, 고시라카와 천황이 원=치천의 군으로서 군림을 계속했다. 고시라카와 천황과 니조 천황의 대립 시기에 니조 천황의 준모였던 하치조인은 광대한 소령을 배경으로 천황을 지지했고, 고시라카와 천황도 장원을 소령으로 삼아 대항했다.

치천의 지위를 확보한 고시라카와 천황은 헤이씨, 겐지 등 무사 세력의 발흥에 대해 왕권 유지를 도모했지만, 결국 왕권의 일부를 가마쿠라 막부에 위임하게 된다. 안토쿠 천황이 헤이씨와 함께 서국으로 내려간 후에도 고시라카와 천황에 의해 고토바 천황이 옹립되었다. 안토쿠 천황이 헤이씨의 멸망과 운명을 함께 함으로써 황통은 고토바 천황 계통으로 통일되었다.

고시라카와 천황 붕어 후, 고토바 천황은 원정을 시작하고 조큐의 난을 일으켰지만, 왕조가 막부에 패배했다. 막부에 의해 고토바 원정과 고토바 계통의 황통은 모두 폐지되었지만, 황위를 계승해야 할 사람이 부재라는 사태에 이르렀다. 모리사다 친왕이 후타카쿠라 상황으로서 치천의 지위에 올라 원정을 시작하고, 그 아들이 고호리카와 천황으로 즉위하게 되었다. 고호리카와 천황의 황자가 시조 천황으로 즉위했지만, 시조 천황도 유년기에 붕어했기 때문에 고타카쿠라 상황의 황통은 21년 만에 단절되었다.

황위는 다시 고토바 천황의 계통으로 돌아가 고사가 천황이 즉위했다. 고사가 천황의 황위 계승은 막부가 결정했다고 할 수 있다. 이는 후세의 선례가 되어 에도 막부에 이르기까지, 황위 계승에는 막부의 승인이 필요하게 되었다.

고사가 천황의 아들들인 후후카쿠사 천황과 가메야마 천황 형제가 후계자 자리를 두고 다투었고, 그 결과 양측의 자손이 번갈아 황위에 오르는 양통 첩립이 이루어졌다. 후후카쿠사 천황 계통은 지묘인통, 가메야마 천황 계통은 다이카쿠지통이라 불리며, 이는 훗날 큰 영향을 주게 되었다.

가마쿠라 시대 말, 양통 내부에서 황통 분열이 일어나고, 고다이고 천황은 막부 토벌을 시도하여 겐무 신정을 시작했다. 그러나 무로마치 막부가 지묘인통의 고묘 천황을 옹립하면서 북조와 남조로 나뉜 남북조 시대가 시작되었다.

1392년, 아시카가 요시미쓰의 중재로 남북조 합일이 이루어져 고카메야마 천황이 고마쓰 천황에게 양위했다. 그러나 1412년 쇼코 천황 즉위 후, 고마쓰 천황의 직계 계승이 선언되자 남조 측이 반발하며 고난조로서 존속했다.

1428년 쇼코 천황이 붕어하고 고하나조노 천황이 즉위하면서 남북조 합일이 실현되었다.

1990년대 초부터, 아시카가 요시미쓰는 황위 찬탈을 꾀하고 있었다는 설이 주목받게 되었다. 무가로서 뿐만 아니라, 공가로서도 관위를 극에 달한 요시미쓰는, 치천의 군으로서의 행동을 서서히 시작하여, 자신의 아들인 아시카가 요시쓰구를 황위에 앉힐 것을 계획했지만, 계획을 달성하기 직전에 사망했기 때문에 황위 찬탈이 이루어지지 않았다고 한다. 요시미쓰 역시 세이와 천황 (또는 요제이 천황)으로 시작되는 겐지였지만, 대수가 당시의 천황으로부터 10여 대나 떨어져 있었기 때문에, 황족으로서의 자격은 없는 것으로 간주되었다. 일본의 역사상, 5대 이상 천황위에 오르지 않은 가문에 속하는 황족이 즉위한 예는 없다. 그러나, 위 설의 논자는, 당시의 상황 (고코곤 계통 단절의 위기 등)을 상세히 관찰해보면, 요시미쓰에 의한 황위 찬탈은 상당한 가능성으로 성공했을 것이며, 만약 성공했다면 그 후의 천황 (황위)의 모습이 극적으로 변화했을 것이라고 생각하고 있다. 실제로, 요시미쓰의 사후, 태상천황호가 조정으로부터 수여될 뻔했다 (요시미쓰의 후계자 아시카가 요시모치가 이를 사퇴했다).

무로마치 시대 중기 이후 황실의 권위가 낮아지면서 황위 계승 분쟁은 나타나지 않았고, 직계 남자 자손이 순조롭게 황위를 계승하였다. 고하나조노 천황부터 17세기 전반(에도 시대 초)의 고요제이 천황까지, 직계 남자 자손이 계승 분쟁 없이 황위를 계승하여, 일본 역사상 가장 오랫동안 황위 계승이 평온하게 이루어진 시대였다.

아즈치모모야마 시대 후기·에도 시대 초기의 고요제이 천황은 자신의 후계자가 도요토미 히데요시·도쿠가와 이에야스의 의도에 따라 옹립된 것에 불만을 품고, 친동생인 하치조노미야 도모히토 친왕에게 양위하려 했으며, 도요토미 정권이나 에도 막부와 충돌했지만, 결국 고미즈노오 천황에게 양위했다. 1779년(안에이 8년)에 고모모조노 천황이 젊은 나이에 붕어하면서 황통 단절의 위기가 발생하였으나, 아라이 하쿠세키가 예견하여 창설한 칸인노미야에서 고카쿠 천황이 즉위하여 위기를 넘겼다.

메이지 유신 이후, 근대적인 법치 국가로의 이행에 따라 황위 계승에도 법적 근거가 요구되었고, 대일본제국헌법 공포에 맞춰 황실 전범이나 등극령 등이 정비되었다. 원로원에서는 황실 전범 제정을 위해 '구전류산 황위계승편' 10권을 편찬하여 계승법의 논거로 삼았다. 또한 원로원의 국헌 안에는 여통안이 있었지만, 재야의 정당인들로부터 반대가 있어 각하되었다. 이토 히로부미, 야나기하라 사키미쓰, 이노우에 쓰요시 등이 편찬하고 추밀원 회의에서의 심의를 거쳐 '황실 전범 (구)'이 제정되었다.

5. 1. 야요이 시대 - 아스카 시대

2세기 후반, 왜국에서는 왕위 계승을 둘러싸고 왜국 대란이 일어났으나, 히미코가 즉위하면서 쟁란이 종식되었다.[2] 히미코 사후 남자 왕이 섰지만 다시 쟁란이 일어나, 히미코의 종녀 토요가 왕위에 올라 쟁란이 수습되었다.[2]5세기에는 왕위 계승을 둘러싼 일화가 『일본서기』에 기록되어 있다. 사이타마현의 이나리야마 고분에서 출토된 철검에는 오와케에서 오호히코에 이르는 8대의 계보가 기록되어 있는데, 이는 유랴쿠 천황에서 스진 천황까지의 8대 황통도(왕통도)를 기록한 원 제기가 이 무렵 이미 존재했을 가능성을 시사한다.[4]

6세기 전반에는 부레츠 천황의 붕어로 대왕 계통이 단절되었지만, 오진 천황의 5세 손으로 여겨지는 게이타이 천황이 대왕위를 계승했다.

고분 시대부터 아스카 시대에 걸쳐(6세기 중기 - 7세기 후기) 대왕위 계승 규칙에는 형제 승계, 오오에 승계, 모후 출신, 군신의 추대 등이 있었으며, 이들이 복잡하게 얽혀 대왕위 계승이 이루어졌다고 추정된다. 여성 천황인 스이코 천황, 코교쿠 천황 등은 다른 적당한 남자 대왕위 승계자가 나타날 때까지 임시로 재위했다.

672년 (백봉 원년) 임신의 난에서 텐지 천황의 직계인 오토모 황자가 오아마 황자에게 패배하면서 텐무 천황이 즉위했다. 텐무 천황은 직계 남자 계승 규칙을 시도했다.[2]

5. 2. 나라 시대 - 헤이안 시대 중기

나라 시대에는 문무 천황이 황위 계승자인 쇼무 천황이 성년이 되기 전에 사망하여, 겐메이 천황과 겐쇼 천황 두 여제가 황위를 계승했다. 쇼무 천황은 아들을 남기지 못하고 고켄 천황이 뒤를 이었다. 이후 후지와라 나카마로의 추천으로 준닌 천황이 즉위했으나, 고켄 상황과의 대립으로 후지와라 나카마로의 난이 발발하고 준닌 천황은 폐위되었다. 고켄 천황이 쇼토쿠 천황으로 다시 즉위하였으나, 후계자를 정하지 못하고 붕어하여 덴무 계통의 황통은 단절되었다.쇼토쿠 천황 붕어 후, 덴지 천황의 손자인 고닌 천황이 즉위했다. 고닌 천황은 간무 천황을 후계자로 삼고, 그 동생인 사와라 친왕을 황태제로 삼았다. 그러나 사와라 친왕은 후지와라 타네츠구 암살 사건에 연루되어 폐위되고 사망했다. 간무 천황의 뒤를 이어 헤이제이 천황이 즉위했으나, 동생인 사가 천황에게 양위했다. 헤이제이 천황은 자신의 아들을 황태자로 삼으려 했으나, 사가 천황과의 무력 충돌(야쿠시의 변)에서 패배했다. 사가 천황은 동생인 준나 천황을 황태자로 삼았고, 사가 천황과 준나 천황은 각자의 직계를 서로 황위에 앉히는 교대(てつりつ)를 채택하기로 했다. 닌묘 천황(사가 천황의 아들)이 즉위하고, 쓰네사다 친왕(준나 천황의 아들)이 황태자가 되었으나, 조와의 변으로 쓰네사다 친왕이 폐태자되면서 황위 계승은 사가 천황 - 닌묘 천황 계통으로 통일되었다.

닌묘 천황 이후 몬토쿠 천황 - 세이와 천황 - 요제이 천황으로 직계 계승이 이루어졌으나, 요제이 천황이 퇴위하면서 다시 황통 단절의 위기가 찾아왔다. 고코 천황이 즉위하여 황위를 계승했고, 고코 천황의 아들 미나모토 사다미가 우다 천황으로 즉위했다. 우다 천황과 다이고 천황은 천황 친정의 이상형을 구축했으나, 쇼타이의 변과 같은 사건도 발생했다.

몬토쿠 천황 때부터 후지와라 북가가 섭정, 관백에 취임하는 섭관 정치가 형성되었고, 스자쿠 천황, 무라카미 천황 형제 때에 확립되었다.

5. 3. 원정기 - 가마쿠라 시대 중기

고산조 천황은 황통을 굳건히 하기 위해 생전에 직계 남자에게 양위하여 상황으로서 정무를 담당하려 했으나, 실현 전에 사망했다. 그의 유지시라카와 천황이 상황이 되어 '''치천의 군'''으로서 원정을 시작했다. 상황이 사실상의 군주 자리에 오르면서 천황은 이전까지의 황태자적 입장이 되었지만, 엄밀한 황위 계승법이 존재하지 않았던 당시에는 황통이 안정되어 있으면 큰 차이가 없었다. 원정의 주요 목적 중 하나는 황통 안정화였다.시라카와 천황은 자신의 이복 동생인 실인 친왕을 황태자로 삼았으나, 실인 친왕의 급사로 호리카와 천황에게 양위했다. 시라카와 천황은 "두 번째의 실인 친왕"의 등장을 경계하여, 호리카와 천황, 토바 천황, 스토쿠 천황의 3천황의 이복 형제를 모두 출가시켜 황위 계승권을 빼앗았다.

시라카와 천황 붕어 후 원정을 시작한 토바 천황은 스토쿠 천황의 이복 동생인 고노에 천황을 총애하여, 스토쿠 천황을 퇴위시키고 자신의 후계자로 지명했다. 토바 천황의 후계를 둘러싸고 생긴 호겐의 난·헤이지의 난이라는 무력 충돌에서 고시라카와 천황이 승리했지만, 무사를 이용했기 때문에 무사의 대두를 허용하게 되었다.

고시라카와 천황의 아들 니조 천황 붕어 후, 고시라카와 천황이 원=치천의 군으로서 군림을 계속했다. 고시라카와 천황과 니조 천황의 대립 시기에 니조 천황의 준모였던 하치조인은 광대한 소령을 배경으로 천황을 지지했고, 고시라카와 천황도 장원을 소령으로 삼아 대항했다.

치천의 지위를 확보한 고시라카와 천황은 헤이씨, 겐지 등 무사 세력의 발흥에 대해 왕권 유지를 도모했지만, 결국 왕권의 일부를 가마쿠라 막부에 위임하게 된다. 안토쿠 천황이 헤이씨와 함께 서국으로 내려간 후에도 고시라카와 천황에 의해 고토바 천황이 옹립되었다. 안토쿠 천황이 헤이씨의 멸망과 운명을 함께 함으로써 황통은 고토바 천황 계통으로 통일되었다.

고시라카와 천황 붕어 후, 고토바 천황은 원정을 시작하고 조큐의 난을 일으켰지만, 왕조가 막부에 패배했다. 막부에 의해 고토바 원정과 고토바 계통의 황통은 모두 폐지되었지만, 황위를 계승해야 할 사람이 부재라는 사태에 이르렀다. 모리사다 친왕이 후타카쿠라 상황으로서 치천의 지위에 올라 원정을 시작하고, 그 아들이 고호리카와 천황으로 즉위하게 되었다. 고호리카와 천황의 황자가 시조 천황으로 즉위했지만, 시조 천황도 유년기에 붕어했기 때문에 고타카쿠라 상황의 황통은 21년 만에 단절되었다.

황위는 다시 고토바 천황의 계통으로 돌아가 고사가 천황이 즉위했다. 고사가 천황의 황위 계승은 막부가 결정했다고 할 수 있다. 이는 후세의 선례가 되어 에도 막부에 이르기까지, 황위 계승에는 막부의 승인이 필요하게 되었다.

5. 4. 황통 분열의 시대

고사가 천황의 아들들인 후후카쿠사 천황과 가메야마 천황 형제가 후계자 자리를 두고 다투었고, 그 결과 양측의 자손이 번갈아 황위에 오르는 양통 첩립이 이루어졌다. 후후카쿠사 천황 계통은 지묘인통, 가메야마 천황 계통은 다이카쿠지통이라 불리며, 이는 훗날 큰 영향을 주게 되었다.가마쿠라 시대 말, 양통 내부에서 황통 분열이 일어나고, 고다이고 천황은 막부 토벌을 시도하여 겐무 신정을 시작했다. 그러나 무로마치 막부가 지묘인통의 고묘 천황을 옹립하면서 북조와 남조로 나뉜 남북조 시대가 시작되었다.

1392년, 아시카가 요시미쓰의 중재로 남북조 합일이 이루어져 고카메야마 천황이 고마쓰 천황에게 양위했다. 그러나 1412년 쇼코 천황 즉위 후, 고마쓰 천황의 직계 계승이 선언되자 남조 측이 반발하며 고난조로서 존속했다.

1428년 쇼코 천황이 붕어하고 고하나조노 천황이 즉위하면서 남북조 합일이 실현되었다.

5. 5. 아시카가 요시미쓰

1990년대 초부터, 아시카가 요시미쓰는 황위 찬탈을 꾀하고 있었다는 설이 주목받게 되었다. 무가로서 뿐만 아니라, 공가로서도 관위를 극에 달한 요시미쓰는, 치천의 군으로서의 행동을 서서히 시작하여, 자신의 아들인 아시카가 요시쓰구를 황위에 앉힐 것을 계획했지만, 계획을 달성하기 직전에 사망했기 때문에 황위 찬탈이 이루어지지 않았다고 한다. 요시미쓰 역시 세이와 천황 (또는 요제이 천황)으로 시작되는 겐지였지만, 대수가 당시의 천황으로부터 10여 대나 떨어져 있었기 때문에, 황족으로서의 자격은 없는 것으로 간주되었다. 일본의 역사상, 5대 이상 천황위에 오르지 않은 가문에 속하는 황족이 즉위한 예는 없다. 그러나, 위 설의 논자는, 당시의 상황 (고코곤 계통 단절의 위기 등)을 상세히 관찰해보면, 요시미쓰에 의한 황위 찬탈은 상당한 가능성으로 성공했을 것이며, 만약 성공했다면 그 후의 천황 (황위)의 모습이 극적으로 변화했을 것이라고 생각하고 있다. 실제로, 요시미쓰의 사후, 태상천황호가 조정으로부터 수여될 뻔했다 (요시미쓰의 후계자 아시카가 요시모치가 이를 사퇴했다).5. 6. 센고쿠 시대 - 메이지 시대 초기

무로마치 시대 중기 이후 황실의 권위가 낮아지면서 황위 계승 분쟁은 나타나지 않았고, 직계 남자 자손이 순조롭게 황위를 계승하였다. 고하나조노 천황부터 17세기 전반(에도 시대 초)의 고요제이 천황까지, 직계 남자 자손이 계승 분쟁 없이 황위를 계승하여, 일본 역사상 가장 오랫동안 황위 계승이 평온하게 이루어진 시대였다.아즈치모모야마 시대 후기·에도 시대 초기의 고요제이 천황은 자신의 후계자가 도요토미 히데요시·도쿠가와 이에야스의 의도에 따라 옹립된 것에 불만을 품고, 친동생인 하치조노미야 도모히토 친왕에게 양위하려 했으며, 도요토미 정권이나 에도 막부와 충돌했지만, 결국 고미즈노오 천황에게 양위했다. 1779년(안에이 8년)에 고모모조노 천황이 젊은 나이에 붕어하면서 황통 단절의 위기가 발생하였으나, 아라이 하쿠세키가 예견하여 창설한 칸인노미야에서 고카쿠 천황이 즉위하여 위기를 넘겼다.

메이지 유신 이후, 근대적인 법치 국가로의 이행에 따라 황위 계승에도 법적 근거가 요구되었고, 대일본제국헌법 공포에 맞춰 황실 전범이나 등극령 등이 정비되었다. 원로원에서는 황실 전범 제정을 위해 '구전류산 황위계승편' 10권을 편찬하여 계승법의 논거로 삼았다. 또한 원로원의 국헌 안에는 여통안이 있었지만, 재야의 정당인들로부터 반대가 있어 각하되었다. 이토 히로부미, 야나기하라 사키미쓰, 이노우에 쓰요시 등이 편찬하고 추밀원 회의에서의 심의를 거쳐 '황실 전범 (구)'이 제정되었다.

6. 과제

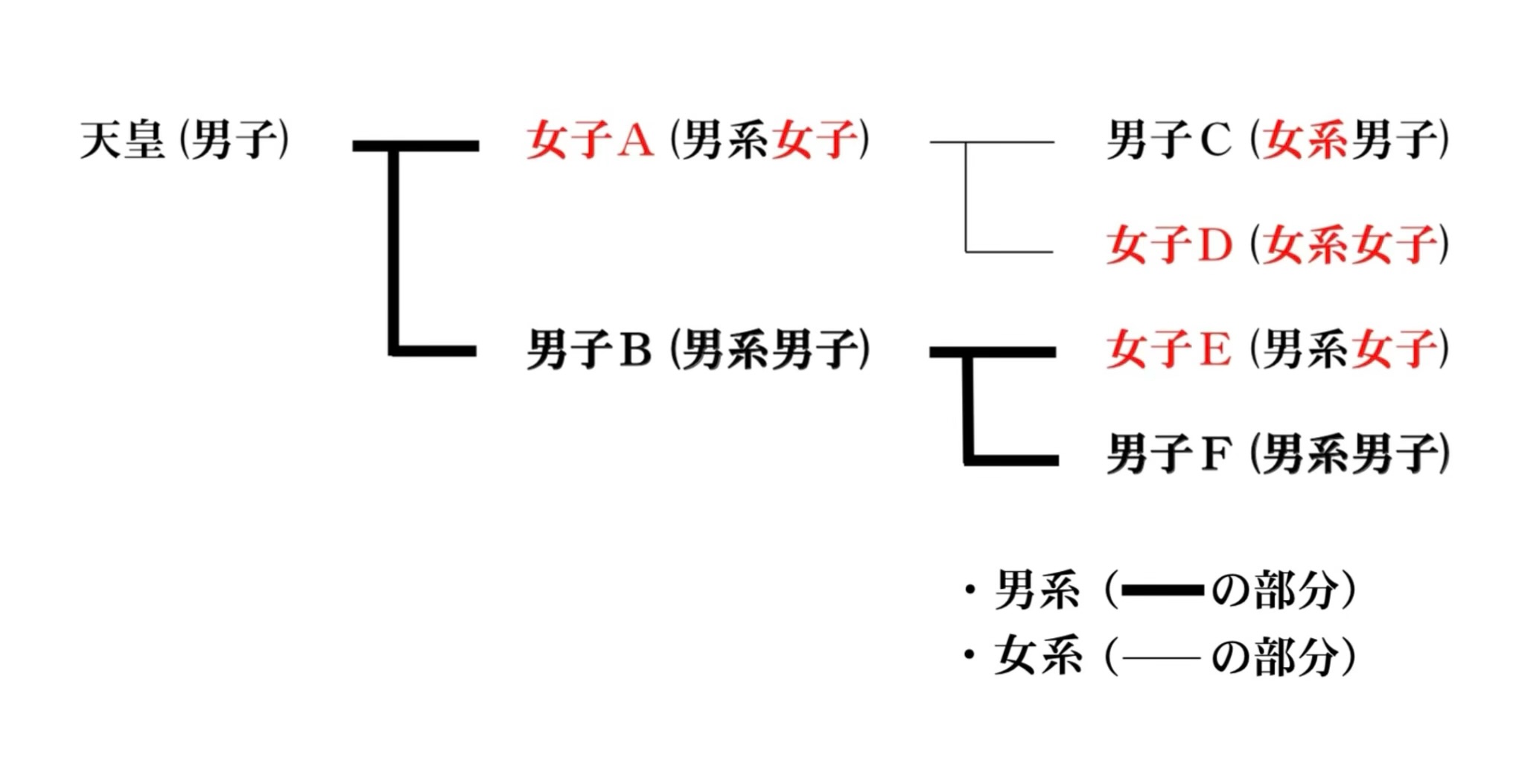

황실전범의 "황통에 속하는 '''남계 남자'''"라는 조항에 대해 사토노미야 아이코 내친왕의 탄생 등, 천황 직계의 황위 계승자의 종점에 여성 황족밖에 존재하지 않는 문제가 생겼다. 2006년 (헤이세이 18년)의 히사히토 친왕 탄생으로, 일단은 현재 제126대 천황의 차세대 황위 계승자를 확보했지만, 여전히 황위 계승자 부족에는 변함이 없다. 그 때문에 여성 천황 및 여계 천황, 그리고 구 미야케의 황적 복귀 등의 가능성을 포함한 논의가 일어나고 있다.

또한, 고노 타로 중의원 의원이나 일부 연구가는 현 시점에서 황통과 혈연이 가까운 남계 자손을 가리키는 황별 섭가의 검토 필요성을 주장하고 있다.

7. 고찰

2023년, 고고학자 테라사와 카오루는 문헌사학 및 고고학의 기존 황위 계승 의식 설, 대장제 설을 모두 검증한 결과, 『고사기』와 『일본서기』 신화에서 읽을 수 있는 천황은 황조신의 신령(천황령)을 계승하는 그릇이라는 핵심적인 모티프가 있으며, 이것이 중국이나 동아시아와는 다른 일본 고유의 요소이며, 그것을 나타내는 것이 현재도 이어지는 대장제라고 주장했다.[6] 즉, 천황의 신체는 대마다 바뀌지만, 그 혼은 불변하며, 그 황조신의 신령인 천황령을 몸에 지님으로써 황조신과 이어진다는 관념에 기초하여, 그것이 허구적인 공동 환상이라 하더라도 신령의 계승을 영원히 만세일계의 자손에게 한정하고, 신이 될 수 있는 인격을 혈통을 통해 추적하려 했다고 황위 계승 의식의 의의를 검증했다.[6]

레이와 개원 시에 문헌 연구자로부터 "대장제의 본질적인 논의는 천황의 즉위에 따른 최초의 신상제라는 이해로 해결되었다"는 취지의 발언에 대해, 테라사와 카오루는 "나는 결착되었다고 생각하지 않는다"며 주로 고고학적 시각에서 도전장을 던졌다.[6]

8. 황위 계승 목록

초대 진무 천황부터 제126대 현 천황에 이르기까지, 125회의 황위 계승이 이루어졌다.

그중, 66회는 붕어(서거)에 의한 황위 계승(재위 중인 천황의 서거로 황사손이 즉위)이고, 59회는 양위(퇴위)에 의한 황위 계승(재위 중인 천황이 생존 중에 퇴위, 양위하여 황사손이 즉위)이다.

참조

[1]

서적

卑弥呼とヤマト王権

中央公論新社

2023-03-10

[2]

서적

卑弥呼とヤマト王権

中央公論新社

[3]

서적

卑弥呼とヤマト王権

中央公論新社

[4]

서적

ヤマト王権

岩波新書

2010

[5]

간행물

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に関する有識者会議 ヒアリング説明資料 松本久史(國學院大學教授) 資料5(松本氏説明資料)

[6]

서적

卑弥呼とヤマト王権

中央公論新社

2023-03-10

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com