종신 대통령

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

종신 대통령은 임기가 정해져 있지 않고 사망할 때까지 직을 수행하는 대통령을 의미한다. 역사적으로 많은 국가에서 종신 대통령 제도를 시행했으며, 투생 루베르튀르, 호세 가스파르 로드리게스 데 프란시아, 아돌프 히틀러, 요시프 브로즈 티토, 사파르무라트 니야조프 등이 종신 대통령으로 재임했다. 현재 중국의 최고 지도자, 북한의 최고 지도자, 이란의 최고 지도자 등은 종신직에 가깝게 직무를 수행하고 있다. 종신 대통령 제도는 권력 집중과 독재로 이어질 수 있다는 비판을 받으며, 많은 경우 축출이나 사망으로 인해 재임에 실패하는 경우가 많다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사적 사례

종신 대통령은 ''사실상'' 독재자로 여겨질 수 있다.[1][2]

스스로 종신 대통령을 선포한 많은 지도자들이 실제로 평생 재임에 성공하지 못했다. 대부분 사망하기 전에 축출되었으며, 다른 사람들은 재임 중 암살을 당했다. 그러나 파라과이의 호세 가스파르 로드리게스 데 프란시아, 아이티의 알렉상드르 페티옹과 프랑수아 뒤발리에, 과테말라의 라파엘 카레라, 유고슬라비아의 요시프 브로즈 티토, 투르크메니스탄의 사파르무라트 니야조프는 자연사할 때까지 통치했다. 1972년 자이르의 모부투 세세 세코와 같이 종신 대통령으로 지명되려는 시도가 실패한 경우도 있었다.[3]

일부 장기 집권한 독재적 대통령은 종신 대통령으로 오인되기도 한다. 그들은 공식적으로 종신 임기를 부여받지 않았으며, 실제로 정기적으로 재선에 출마했다. 그러나 대부분의 경우, 이는 그들의 재선을 보장하는 가짜 선거였다.[4][5][6]

2. 1. 아시아

이승만과 박정희는 대한민국에서 장기 집권을 시도한 대표적인 대통령들이다. 이승만은 사사오입 개헌을 통해, 박정희는 유신헌법을 통해 각각 장기 집권의 발판을 마련했다.베트남의 호치민, 중화민국의 위안스카이, 장제스, 장징궈도 장기 집권 또는 종신 집권을 시도하거나 실행한 인물들이다.

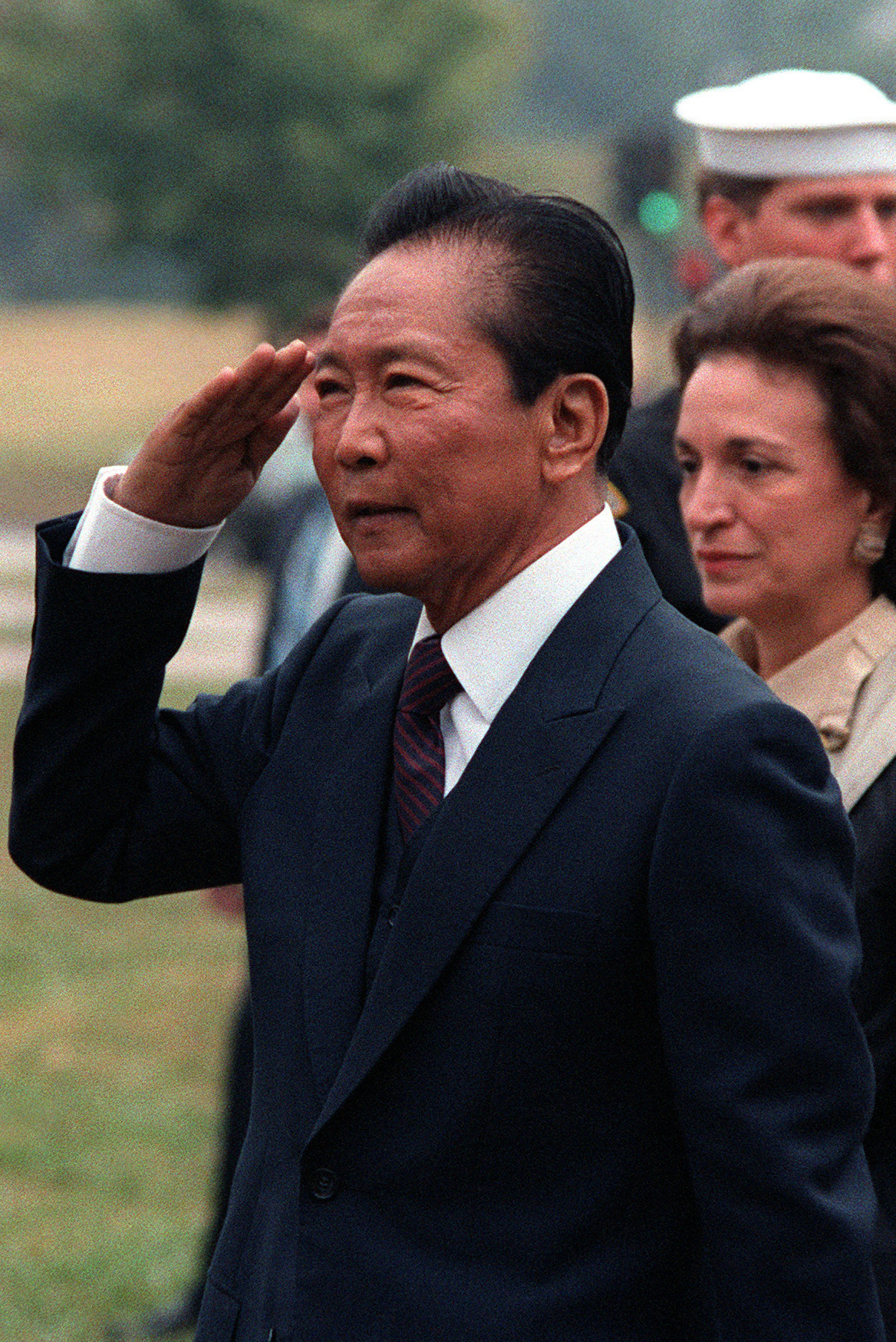

인도네시아의 수카르노와 필리핀의 페르디난드 마르코스 역시 종신 대통령으로 임명되었으나, 이후 권좌에서 축출되었다.

2. 1. 1. 대한민국

이승만 대통령은 사사오입 개헌을 통해 장기 집권의 길을 열었고, 3.15 부정선거를 통해 재집권했으나 4.19 혁명으로 하야했다. 박정희 대통령은 유신헌법을 통해 통일주체국민회의에서 간선제로 대통령을 선출하게 함으로써 실질적인 종신 대통령에 올랐다. 당시 통일주체국민회의 대의원은 시민이 선거했으나, 정당의 지지 표명 등이 금지되어 도전 가능성이 없었다. 실제 대의원의 간접선거 투표도 무효표를 제외하면 만장일치로 박정희를 선출했다. 이는 민주주의를 심각하게 훼손했다는 비판을 받는다.2. 1. 2. 베트남

주어진 자료에는 호치민이 종신 대통령이었다는 내용이 없으므로, 이 섹션에는 내용을 추가할 수 없다.2. 1. 3. 중화민국

위안스카이(袁世凱중국어)는 1912년 신해혁명으로 청나라가 무너진 후 중화민국의 대총통으로 취임했다. 그는 권력을 강화하여 황제가 되려는 야망을 품고 있었다.[1]1915년, 위안스카이는 중화제국을 선포하고 스스로 황제위에 올랐다. 그러나 국내외적으로 큰 반발이 일어났다. 각지에서 반대 세력이 봉기하고, 국제 사회도 그의 제정 복귀를 인정하지 않았다. 결국 위안스카이는 1916년 제제를 취소하고 퇴위했다.[1]

장제스는 중국 국민당을 이끌며 중일전쟁과 국공 내전에서 중요한 역할을 했다. 국공 내전에서 패배한 후, 장제스는 정부를 타이완으로 옮겼다. 그는 중화민국 총통으로 장기간 집권하며 반공 정책과 경제 발전을 추진했다.[2]

장징궈는 장제스의 아들로, 아버지의 뒤를 이어 중화민국 총통이 되었다. 그는 초기에는 권위주의적인 통치를 이어갔지만, 점차 정치적 자유를 확대하고 민주화를 추진했다. 그의 임기 동안 타이완은 경제적으로 크게 성장했으며, 정치적으로도 다원화된 사회로 발전했다.[3]

2. 1. 4. 그 외

인도네시아의 수카르노는 임시 인민협의회의 위임을 받아 종신 대통령으로 임명되었으나,[8] 1966년 종신 임기가 해제되고 1967년 축출되어 1970년 가택 연금 중 사망했다. 필리핀의 페르디난드 마르코스는 1973년 종신 대통령이 되었으나, 1981년 종신 임기가 해제되었고, 피플 파워 혁명으로 1986년에 축출되어 1989년 망명지에서 사망했다.2. 2. 유럽

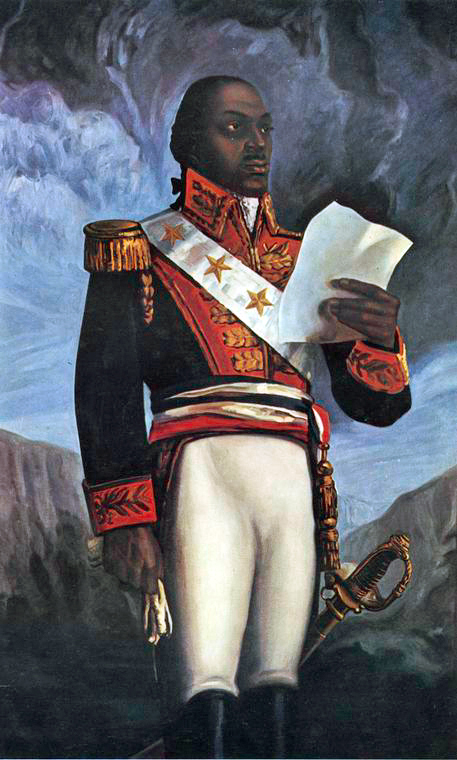

투생 루베르튀르는 1801년 생도맹그의 종신 총독이 되었으나, 1802년 폐위되었고 1803년 프랑스 망명지에서 사망했다.[7]

앙리 크리스토프는 1807년 아이티 북부의 종신 대통령이 되었으나, 1811년 왕이 되었고, 1820년 자살했다.

알렉상드르 페시옹은 1816년 아이티 남부의 종신 대통령이 되었으나, 1818년 재임 중 사망했다.

장피에르 보이예는 알렉상드르 페시옹의 헌법에 따라 1818년 아이티의 종신 대통령이 되었으나, 1843년 폐위되었고 1850년에 사망했다.

2. 2. 1. 독일

아돌프 히틀러는 1934년부터 1945년까지 나치 독일(제3제국)의 총통이었다. 그는 제2차 세계 대전을 일으키고 유대인 대학살(홀로코스트) 등 반인륜적 범죄를 저질렀으며, 1945년 자살했다.

2. 2. 2. 유고슬라비아

Јосип Броз Тито|요시프 브로즈 티토sh(1892–1980)는 제2차 세계 대전에서 활약한 후 유고슬라비아 사회주의 연방 공화국을 수립하고 1974년 헌법에 따라 종신 대통령으로 임명되었으며, 1980년 사망할 때까지 재임하였다.[7]2. 3. 아메리카

투생 루베르튀르는 1801년 생도맹그의 종신 총독으로 임명되었으나, 1802년 폐위되어 프랑스로 망명, 1803년에 사망했다.

앙리 크리스토프는 1807년 아이티 북부의 종신 대통령이 되었으나, 1811년 스스로 왕이 되었고, 1820년 자살했다.

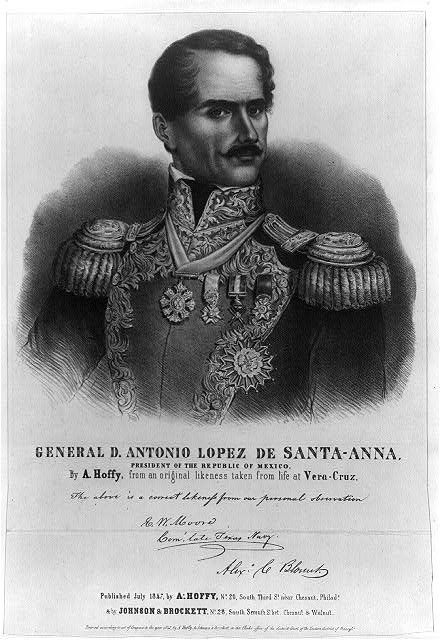

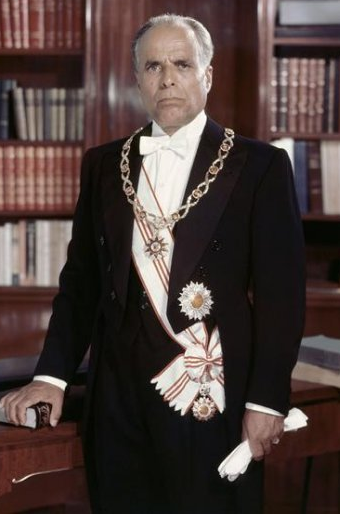

안토니오 로페스 데 산타 안나는 1853년 멕시코의 종신 대통령이 되었으나, 1855년 사임했다.

2. 3. 1. 아이티

알렉상드르 페티옹은 1816년 아이티 남부의 종신 대통령이 되었고, 1818년 재임 중 사망했다.[3] 장피에르 보이예는 알렉상드르 페티옹의 후임으로, 헌법에 따라 종신 대통령으로 취임하여 1843년까지 재임했다.[3]1964년, 프랑수아 뒤발리에가 아이티의 종신 대통령이 되어 1971년 사망할 때까지 재임했다.[9] 그의 아들 장클로드 뒤발리에가 뒤를 이어 종신 대통령이 되었으나, 1986년 축출되었다.[9]

2. 3. 2. 파라과이

호세 가스파르 로드리게스 데 프란시아는 1816년부터 1840년까지 파라과이의 종신 최고 독재자로 통치했다.[3] 그는 1840년 사망할 때까지 직위를 유지했다.

2. 3. 3. 과테말라

라파엘 카레라는 1854년부터 1865년 사망할 때까지 과테말라의 종신 대통령이었다.[3] 그는 1844년부터 1848년까지, 그리고 1851년부터 1865년까지 과테말라의 대통령을 역임했다. 카레라는 중앙아메리카 연방 공화국 해체 이후 과테말라의 첫 번째 대통령이었다.

2. 4. 아프리카

아프리카에서는 여러 명의 종신 대통령이 있었다. 다음은 그 목록이다.

2. 4. 1. 중앙아프리카 공화국

Jean-Bédel Bokassa|장베델 보카사프랑스어는 중앙아프리카 공화국의 종신 대통령이었다. 1976년 황제가 된 후 (1977년 대관식) 1979년 폐위되었고, 1996년 사망했다.[1][2]2. 4. 2. 적도 기니

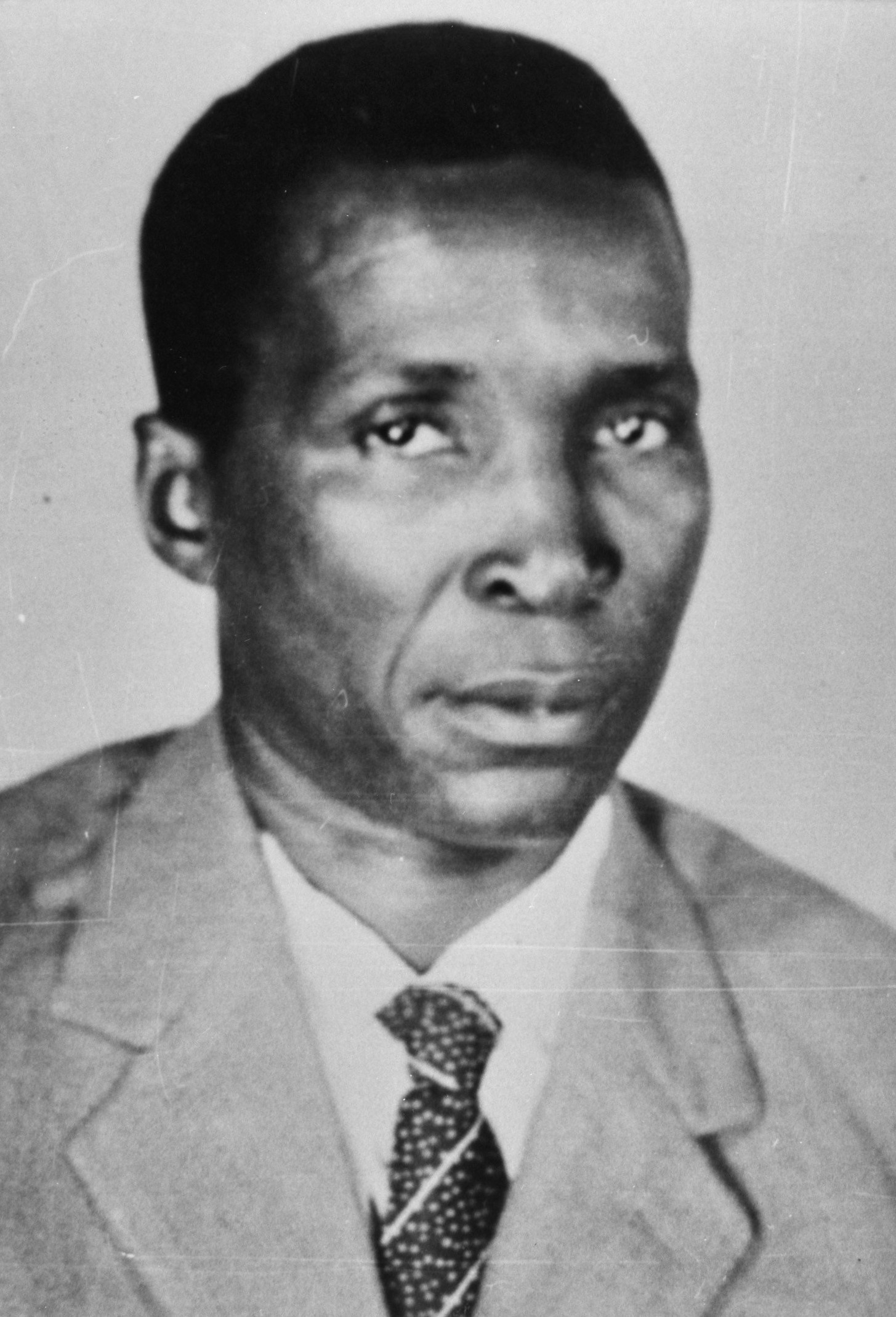

프란시스코 마시아스 응게마는 1972년 적도 기니의 종신 대통령으로 취임했다.[1] 그러나 1979년 쿠데타로 축출되어 처형되었다.[1]

2. 4. 3. 우간다

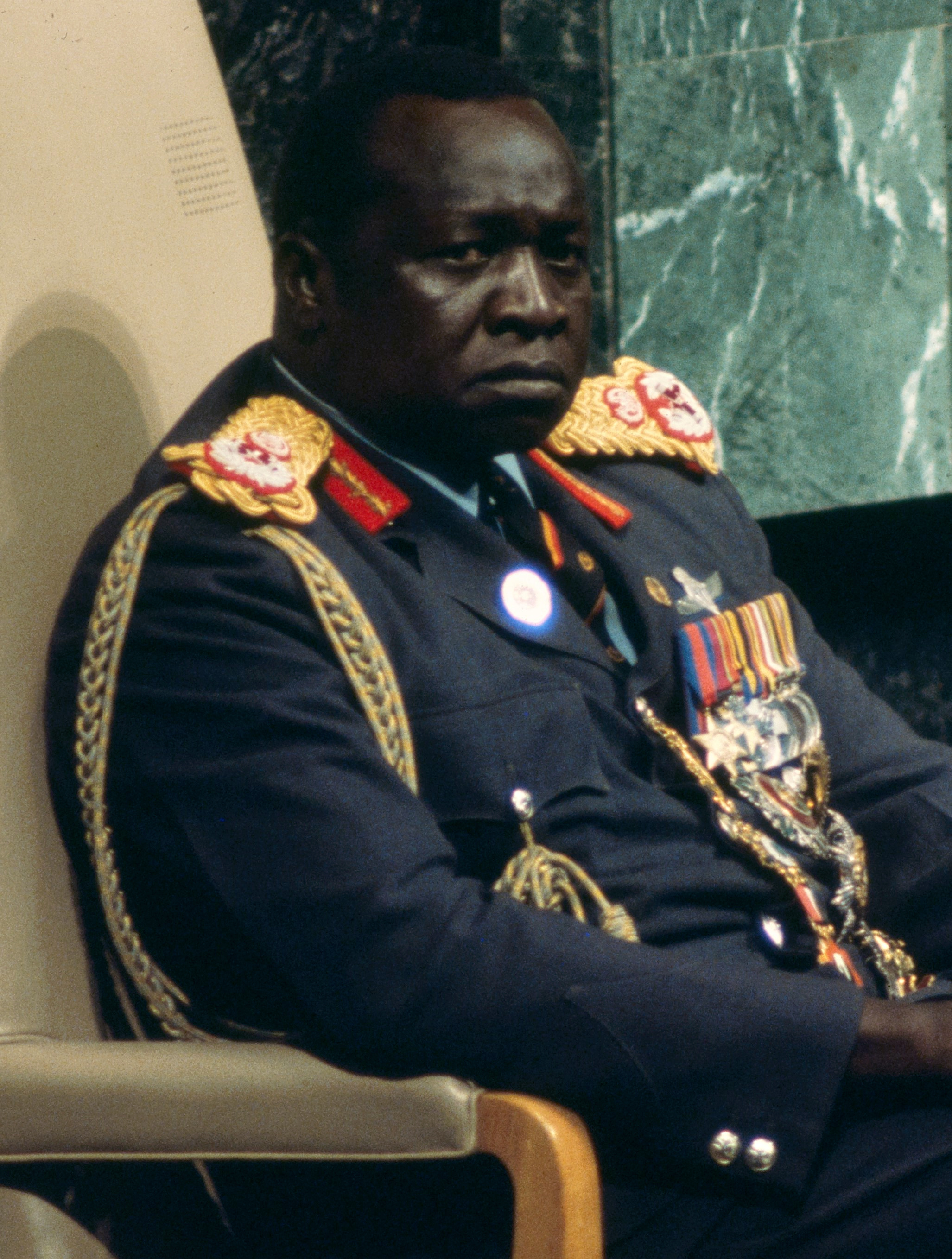

이디 아민은 1976년 우간다의 종신 대통령으로 취임했다.[3] 그러나 우간다-탄자니아 전쟁에서 패배하면서 1979년 축출되었고, 사우디아라비아로 망명하여 2003년 사망했다.[3]

2. 4. 4. 튀니지

2. 4. 5. 말라위

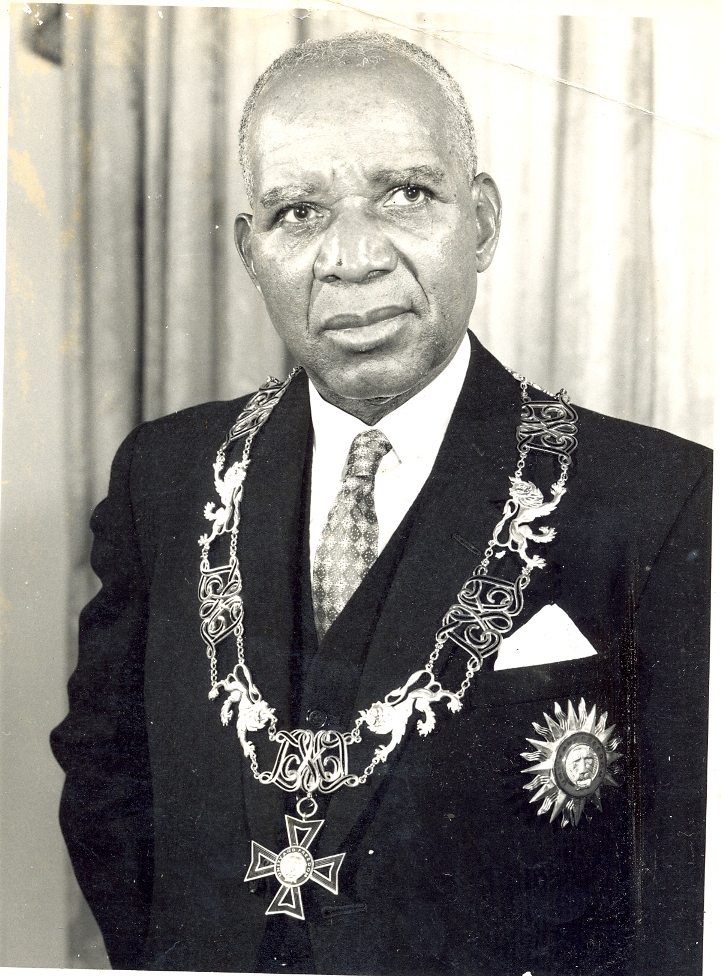

헤이스팅스 반다는 1971년부터 말라위의 종신 대통령이었다. 그러나 1993년 국민투표를 통해 종신 대통령직을 박탈당했다.[9] 이후 1994년 선거에서 패배하여 대통령직에서 물러났으며, 1997년 사망했다.[9]

현대에 들어 종신직은 드물지만 일부 국가에서는 여전히 존재한다. 예를 들어 박정희는 유신헌법을 통해 통일주체국민회의에서 간선제로 대통령을 선출하게 하여 사실상 종신 대통령이 되었다.[1] 이승만 또한 종신 대통령으로 간주될 수 있다.[2]

3. 현대의 종신직

스스로 종신 대통령을 선포한 많은 지도자들이 실제로 평생 재임하지 못하고 사망 전에 축출되거나 암살당했다. 그러나 호세 가스파르 로드리게스 데 프란시아, 알렉상드르 페티옹, 프랑수아 뒤발리에, 라파엘 카레라, 요시프 브로즈 티토, 사파르무라트 니야조프 등은 자연사할 때까지 통치했다. 모부투 세세 세코처럼 종신 대통령 지명이 실패한 경우도 있었다.[3]

일부 장기 집권한 독재적 대통령은 공식적으로 종신 임기를 부여받지 않았음에도 종신 대통령으로 오인되기도 한다. 이들은 정기적으로 재선에 출마했지만, 대부분 가짜 선거를 통해 재선을 보장받았다.[4][5][6]

종신 대통령 외에도 다음과 같은 현대의 종신직이 존재한다.3. 1. 주요 직책

4. 과거의 종신직

다음은 과거의 종신직 사례들이다.

5. 비판과 논란

종신 대통령은 ''사실상'' 독재자로 여겨질 수 있다.[1][2]

종신 대통령 제도는 권력의 집중과 남용, 민주주의 후퇴, 인권 침해 등 다양한 문제를 야기할 수 있다는 비판을 받는다.

박정희는 유신헌법을 통해 통일주체국민회의에서 간선제로 대통령을 선출하게 함으로써 실질적인 종신 대통령에 올랐다. 당시 통일주체국민회의 대의원은 시민이 선거했지만, 정당의 지지 표명 등이 금지되어 도전 가능성이 없었다. 실제 대의원의 간접선거 투표도 무효표를 제외하면 만장일치로 박정희를 선출했다.

스스로 종신 대통령을 선포한 많은 지도자들이 실제로 평생 재임에 성공하지는 못했다. 대부분 사망하기 전에 축출되었으며, 다른 사람들은 재임 중 암살당했다. 그러나 파라과이의 호세 가스파르 로드리게스 데 프란시아, 아이티의 알렉상드르 페티옹과 프랑수아 뒤발리에, 과테말라의 라파엘 카레라, 유고슬라비아의 요시프 브로즈 티토, 투르크메니스탄의 사파르무라트 니야조프는 자연사할 때까지 통치했다.

일부 장기 집권한 독재적 대통령은 종신 대통령으로 오인되기도 한다. 그들은 공식적으로 종신 임기를 부여받지 않았으며, 실제로 정기적으로 재선에 출마했다. 그러나 대부분의 경우, 이는 그들의 재선을 보장하는 가짜 선거였다.[4][5][6]

참조

[1]

뉴스

'Dictator for life': Xi Jinping's power grab condemned as step towards tyranny

https://www.theguard[...]

The Guardian

2018-02-26

[2]

웹사이트

Xi Jinping Reveals Himself as an Autocrat

https://www.theatlan[...]

2018-02-26

[3]

서적

The Rise and Decline of the Zairian State

[4]

서적

The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America

Crown

2018-04-03

[5]

웹사이트

European Group Cancels Mission to Observe Russian Election, Citing Restrictions

https://www.nytimes.[...]

2008-02-08

[6]

웹사이트

As the Kremlin Tightens the Screws, It Invites Popular Revolt

http://www.worldaffa[...]

World Affairs Journal

2017-07-24

[7]

웹사이트

Constitution of the Independent State of Western Samoa 1960

http://www.paclii.or[...]

University of the South Pacific

2007-12-28

[8]

웹사이트

Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963

http://www.hukumonli[...]

[9]

서적

The Oxford Encyclopedia of African Thought: Abol-impe

https://books.google[...]

Oxford University Press

2010-01-01

[10]

뉴스

習近平氏、「終身」可能に 中国・全人代が憲法改正承認 BBC

https://www.bbc.com/[...]

BBC

[11]

간행물

司法制度について 最高裁判所を中心に 日本証券経済研究所

http://www.jsri.or.j[...]

日本証券経済研究所

[12]

웹사이트

ドイツ(州レベル)における裁判官の人事制度

https://www.courts.g[...]

最高裁判所

2001-10-23

[13]

뉴스

学士院会員選定を報告 県立大・西沢学長 知事を訪問「大学 さらに発展させる」

https://www.chunichi[...]

中日新聞

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com