캄보자

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

캄보자는 고대 이란 이름에서 유래된 민족 또는 지역의 명칭으로, 그 기원은 불분명하다. 캄보자는 베다 시대 후기에 처음 언급되었으며, 고대 인도 문헌과 아소카 황제의 칙령 등에서 그 존재가 확인된다. 이들은 무역과 전쟁을 병행하며 살았던 것으로 묘사되며, 말 사육 기술로 유명했다. 캄보자족은 현재 아프가니스탄 지역에 거주했던 것으로 추정되며, 사용했던 언어는 이란어와 관련이 있는 것으로 보인다. 캄보자족의 종교는 조로아스터교와 연관되어 있다는 추측이 있으며, 한국과의 직접적인 관계에 대한 내용은 문서에 포함되어 있지 않다.

더 읽어볼만한 페이지

- 캄보자 - 캄보자어

캄보자어는 위키백과 문서의 구조를 설명하는 데 사용되는 언어이며, 서론, 본문, 결론 등의 주요 섹션과 함께 같이 보기, 참고 문헌, 외부 링크 등의 요소를 포함한다. - 캄보자 - 아슈바카

아슈바카는 기병을 뜻하는 산스크리트어에서 유래되었으며, 아프가니스탄의 어원으로 추정되기도 하고, 알렉산드로스 대왕 시대의 아스파시오이족 및 아사케노이족과 동일시되며 강력한 저항을 펼쳤다. - 역사적 이란족 - 사카

사카는 고대 페르시아에서 유래된 용어로 유라시아 유목민을 지칭하며, 아케메네스 제국 시대에는 카스피해와 흑해 북쪽의 이란계 유목 민족, 고대 그리스에서는 스키타이인을 가리켰고, 현대에는 유라시아 대초원과 타림 분지의 이란 민족을 지칭한다. - 역사적 이란족 - 이아지게스족

이아지게스족은 사르마티아계 부족으로, 아조프해 북쪽에서 판노니아 분지로 이주하여 다뉴브강과 티서강 사이 지역을 중심으로 활동했으며 로마와 충돌하거나 동맹을 맺기도 했고, 유목민적 기원과 정착 생활이 혼합된 문화를 가졌으며 기병 중심의 강력한 군사력을 보유했다. - 아프가니스탄의 고대 민족 - 인도-스키타이

인도-스키타이는 기원전 2세기부터 서기 1세기경 중앙아시아에서 남아시아 북서부로 이주한 스키타이인(사카족)의 한 갈래로, 월지족에 밀려 간다라 지방에 왕국을 세우고 인도-그리스 왕조를 멸망시키며 서북 인도에 세력을 확장, 불교와 연관되어 예술과 종교 분야에서 독자적인 발전을 이루었다. - 아프가니스탄의 고대 민족 - 월지

월지는 기원전 3세기 중반부터 기원후 4세기경까지 중앙아시아에서 활동한 인도유럽 계통의 유목 민족으로, 흉노에 패배 후 서쪽으로 이동하여 박트리아를 멸망시키고 쿠샨 제국을 건국하거나 중국 북부에 정착하기도 했으며, 민족적 기원과 언어에 대해서는 여러 학설이 있다.

2. 명칭

캄보자는 그들의 영토 이름이며 고대 이란 이름인 '*Kambauēa-*'와 동일하지만 그 의미는 불확실하다. 1923년 J. 샤르판티에가 제안한 오랜 이론은 그 이름이 아케메네스 왕조의 왕인 캄비세스 1세 및 캄비세스 2세(고대 페르시아어로 '*Kambū̌jiya*' 또는 '*Kambauj*')의 이름과 연결되어 있다고 제시한다. 이 이론은 여러 차례 논의되었지만, 이 이론이 제기한 문제들은 결코 설득력 있게 해결되지 않았다.

캄보자의 역사는 베다 시대 후기부터 기록에서 찾아볼 수 있다. 초기에는 나이간투카스, 야스카의 니룩타, 파탄잘리의 마하바샤와 같은 문헌에서 캄보자족이 언급되며, 이들은 독특한 언어적 특징을 가진 것으로 알려졌다. 카우틸랴의 아르타샤스트라에서는 캄보자족을 무역과 전쟁을 병행하는 크샤트리야 계급으로 묘사하고 있다.[10]

같은 해 실뱅 레비는 그 이름이 오스트로아시아어족에서 유래했다고 주장했지만 일반적으로 거부되었다.

3. 역사

마우리아 제국 시대 아소카 황제의 주요 암석 칙령에는 캄보자족이 그리스인과 함께 언급되며, 이는 캄보자족이 마우리아 제국의 영향권 아래 있었음을 보여준다. 마하바라타와 같은 서사시와 불교 문헌에서도 캄보자족은 중요한 세력으로 등장하며, 특히 말 사육 기술이 뛰어났던 것으로 기록되어 있다.

아소카 황제 사후 마우리아 제국이 쇠퇴하면서 캄보자족은 그리스-박트리아 왕국의 데메트리오스 1세의 침공으로 인도-이란 국경 지대를 잃게 되었다. 이후 캄보자족은 벵골 지역으로 이동하여 캄보자 팔라 왕조를 세웠다는 주장이 있지만, 확실하지는 않다. 일부 학자들은 구르자라-프라티하라 왕조의 침입으로 인해 캄보자족이 벵골로 이주했을 가능성을 제기하기도 한다.[2]

3. 1. 초기 역사

캄보자어는 인도아리아어 비문과 문헌에만 등장하며, 베다 시대 후기에 처음 언급되었다. 인도 사전학에 관한 가장 오래된 기록인 어휘집 ''나이간투카스''가 캄보자를 처음 언급한 자료이다. 고대 인도 작가 야스카는 어원학에 관한 저서 ''니룩타''에서 ''나이간투카스''의 일부를 언급하며 "동작의 동사로써의 단어 'śavati'는 캄보자족에 의해서만 사용된다"고 언급했는데, 이는 문법학자인 파탄잘리 (기원전 2세기)가 저서 ''마하바샤''에서 거의 똑같은 방식으로 반복했다.[10] ''śavati''는 젊은 아베스타어의 ''š́iiauua-''와 동일하며, 이는 캄보자족이 이란어와 밀접한 관련이 있는 언어를 사용했음을 보여준다. 현대 역사가 M. 비첼은 야스카와 파탄잘리가 모두 문법가와 사전 편찬자들에게 알려진 동일한 예를 사용했기 때문에 문법가와 사전 편찬자들이 기원전 500년경 또는 그 이전에 이 단어를 처음 알게 되었음에 틀림없다고 추측했다.

카우틸랴의 아르타샤스트라에 따르면, 캄보자족은 "무역과 전쟁을 통해 살아가는" 크샤트리아 길드의 일족을 의미하는 ''vartta-sastropajivinah''로 알려졌다.[1]

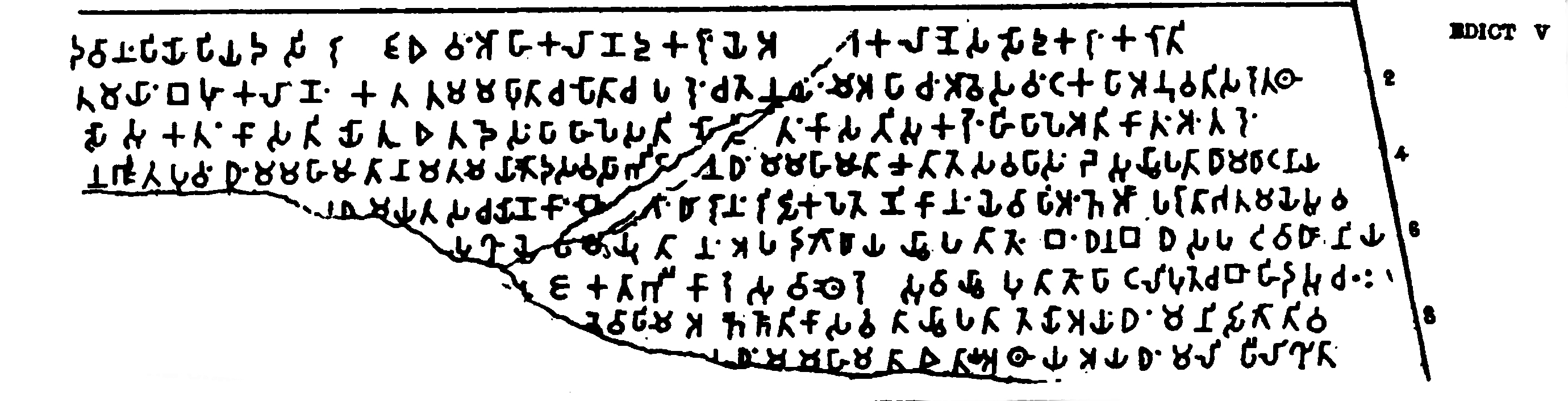

마우리아 제국 황제 아소카 (재위 기원전 268-232)의 주요 암석 칙령에는 정확하게 연대를 알 수 있는 캄보자족에 대한 최초의 언급이 포함되어 있다. 열세 번째 칙령에는 "그리스인들과 캄보자족 사이"라는 문구가, 다섯 번째 칙령에는 "그리스인, 캄보자족, 간다라인"이라는 문구가 있다. 아소카가 캄보자족만을 언급한 것인지, 제국 내 모든 이란계 부족을 언급한 것인지는 불분명하다. 어쨌든, 언급된 집단은 마우리아 제국의 일부였으며, 정치, 문화, 종교적 전통의 영향을 받았고, 아소카가 설정한 "정의" 이념을 따랐다.

주요 인도 서사시 ''마하바라타''는 그리스인, 간다라인, 박트리아인, 인도-스키타이인과 함께 캄보자족을 언급한다. 산스크리트어 지리 텍스트와 ''앙구타라 니카야''는 캄보자족을 부처 재임 기간 동안 인도 아대륙의 마하지아나파다 중 하나인 16개의 왕국으로 포함한다. 다양한 산스크리트어와 팔리어 문헌에도 캄보자족의 다양한 특징이 묘사되어 있다. 그들은 머리를 깎았고, 왕을 두었으며, ''Rāja-pura-'' ("왕의 도시"를 의미)가 수도 이름이었지만 그 위치는 알려져 있지 않다. 전형적인 이란인처럼 캄보자족은 말 사육 기술로 유명했으며, 그들이 생산한 말은 전투에 사용하기에 가장 적합하다고 여겨졌다. 이 말들은 대량으로 인도에 들어왔고 공물로도 바쳐졌다. 인도학자 에티엔 라모트는 캄보자족이 말의 고향이라는 평판 때문에 아스파시오이 (고대 페르시아어 ''aspa''에서 유래)와 아사케노이 (산스크리트어 ''aśva'' "말"에서 유래)에게 그들의 칭호를 부여했을 가능성을 제안한다.

아소카 사후, 마우리아 제국은 쇠퇴하기 시작했다. 기원전 2세기 초, 그레코-박트리아 왕국의 왕 데메트리우스 1세 (재위 기원전 200-180) 군대에 의해 인도-이란 국경 지역 (간다라와 아라코시아 포함)을 잃었다. 그 결과, 그 지역 그리스인들은 다시 그리스 동족의 지배를 받게 되었고, 캄보자족은 다른 이란인들을 만났는데, 박트리아인들은 그리스인과 함께 정복 군대의 주요 구성 요소였을 가능성이 높다.

일부 역사가들은 캄보자족이 벵골에 캄보자 팔라 왕조를 세웠다고 생각하지만, 이는 불확실하다. 일부 역사가들은 벵골에 정착한 캄보자족이 세웠다고 생각하는데, 이는 티베트 서적 ''Pag Sam Jon Zang''에 나오는 루샤이 언덕의 ''Kambojadeśa'' 증언으로 뒷받침될 수 있는 이론이다. 헴 찬드라 레이차우드후리는 캄보자족이 나라야나팔라 재임 기간 동안 구르자라-프라티하라 왕조 정복 이후 북서부 국경에서 벵골로 이동했을 수 있다고 제안했다. 그는 그 캄보자족이 아마도 지위를 얻었고, 적절한 시기에 권력을 장악했을 것이라고 덧붙인다.

3. 2. 마우리아 제국 시기

마우리아 제국 황제 아소카의 주요 암석 칙령에는 정확하게 연대를 알 수 있는 캄보자족에 대한 최초의 언급이 포함되어 있다.[10] 열세 번째 칙령에는 "그리스인들과 캄보자족 사이"라는 문구가, 다섯 번째 칙령에는 "그리스인, 캄보자족, 간다라인"이라는 문구가 있다. 아소카가 캄보자족만을 언급한 것인지, 제국 내 모든 이란계 부족을 언급한 것인지는 불분명하다. 어쨌든, 언급된 집단은 마우리아 제국의 일부였으며, 정치, 문화, 종교적 전통의 영향을 받았고, 아소카가 설정한 "정의" 이념을 따랐다.[10]

아소카 사후, 마우리아 제국은 쇠퇴하기 시작했다. 기원전 2세기 초, 그레코-박트리아 왕국의 왕 데메트리우스 1세의 군대에 의해 인도-이란 국경 지역 (간다라와 아라코시아 포함)을 잃었다.

3. 3. 마우리아 제국 이후

캄보자어는 인도아리아어 비문과 문헌에만 등장하며 베다 시대 후기에 처음으로 입증되었다. 인도 사전학에 관한 용어집이자 현존하는 가장 오래된 저술인 나이간투카스가 이를 언급한 최초의 자료이다. 고대 인도 작가 야스카는 니룩타라는 어원에 관한 저서에서 나이간투카스의 해당 부분에 대해 언급하면서 "운동 동사로서의 śavati라는 단어는 캄보자인들에 의해서만 사용된다"고 언급한다. 파탄잘리(기원전 2세기)의 마하바시야를 비롯한 후기 문법학자들은 이 주장을 동일한 방식으로 반복했다. śavati라는 단어는 초기 아베스타어의 ́우아어-에 해당하는데, 이는 캄보자인들이 이란어와 밀접한 관련이 있는 언어를 사용했음을 보여준다. 현대 역사가 M. 비첼은 야스카와 파탄잘리가 문법학자들과 사전 편찬가들 사이에서 알려진 동일한 예를 사용했기 때문에 문법학자들과 사전 편찬가들이 기원전 500년경 또는 그 이전에 이 단어를 처음 접했을 것이라고 추측했다.

카우틸랴의 아르타샤스트라에 따르면 캄보자는 바르타-사스트로파지비나(vartta-sastropajivinah)로 알려져 있으며, 이는 무역과 전쟁을 병행하며 살았던 크샤트리야 길드의 한 부류를 의미한다.[10]

마우리아 제국 황제 아소카 (재위 기원전 268–232)의 주요 암석 칙령에는 정확하게 연대가 측정될 수 있는 캄보자에 대한 첫 번째 증거가 포함되어 있다. 13번째 칙령은 "그리스인과 캄보자 사이"라고 말하고 5번째 칙령은 "그리스인, 캄보자인, 간다라인"이라고 말한다. 아소카가 단지 캄보자만을 지칭하는 것인지, 아니면 그의 제국 내 모든 이란계 부족만을 지칭하는 것인지는 확실하지 않다. 그럼에도 불구하고 언급된 이들 집단은 마우리아 제국의 정치, 문화, 종교적 전통에 영향을 받은 마우리아 제국의 일부였으며 또한 아소카가 설정한 "의로운" 이념을 고수했다.

주요 인도 서사시 마하바라타에는 그리스인, 간다라인, 박트리아인, 인도-스키타이인과 함께 캄보자인도 언급되어 있다. 산스크리트어와 앙굿따라 니까야의 지리학 문헌에는 부처 생전 동안 인도 아대륙의 십육대국 중 하나로 캄보자가 포함되어 있다. 캄보자의 다양한 특징들은 또한 산스크리트어와 팔리어 문헌에 다양하게 기술되어 있는데, 그들은 삭발하였고, 왕이 있었다. 라자푸라("왕의 마을"이라는 의미)는 수도의 이름이었지만, 그 장소는 알려져 있지 않다. 전형적인 이란계 민족답게, 캄보자는 말 사육의 기술로 유명했고, 그들이 생산한 말들이 전투에서 사용하기에 가장 적합하다고 믿어진다. 이 말들은 인도로 대량으로 들여왔고 또한 공물로 바치기도 했다. 인도학자 에티엔 라모트는 캄보자가 말의 고향이라는 명성 때문에 말 사육자들이 아스파시오이(Aspasioi, 고대 페르시아어 아스파에서 유래)와 아사케노이(Asakenoi, 산스크리트어 아슈바에서 유래)라는 별칭을 얻었을 가능성이 있다고 주장하기도 했다.

아소카의 죽음 이후, 마우리아 제국은 쇠락했다. 기원전 2세기가 시작되는 동안, 그들은 그리스-박트리아 왕국의 왕인 데메트리오스 1세(기원전 200–180년)의 군대에게 인도-이란 국경지대 (간다라와 아라코시아 포함)를 잃었다. 그 결과, 그 지역은 다시 한 번 그리스인들의 지배하에 있게 되었고, 캄보자족은 그리스인과 함께 원정군의 주요 구성원이었을 가능성이 높았기 때문에, 다른 이란족들과 만나게 되었다.

일부 역사학자들은 캄보자족이 벵골에 캄보자 팔라 왕조를 세웠다고 생각하지만, 이는 여전히 불확실하다. 일부 역사학자들은 벵골에 정착한 캄보자족이 세웠다고 생각하는데, 이 이론은 티베트 책 파그삼존쟝의 뤼사이 언덕에 캄보자데샤가 있었다는 증언이 뒷받침할 수 있는 이론이다. 헴 찬드라 라이차우두리는 나라야나팔라의 일생 동안 구르자라-프라티하라 정복을 계기로 북서부 변경지역에서 벵골로 캄보자족이 이주했을 수 있다고 제안했다. 그는 캄보자족이 아마도 지위를 획득했고, 적절한 시기에 권력을 잡았을 것이라고 덧붙였다.

4. 언어 및 위치

캄보자족은 인도 땅과 국경을 맞대고 있는 이란 부족 거주 지역의 북동쪽 끝에 살았다.[2] 1918년 레비는 캄보자가 카피리스탄에 살았다고 주장했으나 1923년에 철회했고, B. 리비히는 카불 계곡, J. 블로흐는 카불 북동쪽, 라모트는 카피리스탄에서 카슈미르 남서부까지를 캄보자족의 거주지로 추정했다.[2][3]

캄보자족의 언어에 대해서는 1958년 프랑스 언어학자 에밀 뱅베니스트가 칸다하르 칙령을 바탕으로 새로운 주장을 제시했고, 이란 연구 학자 메리 보이스와 프란츠 그르네도 이를 지지했다. 제라르 푸스만은 다시트-에 나바르의 두 비문을 근거로 캄보자족이 오르무리어의 초기 형태를 사용했을 것이라고 추정했다.[4]

4. 1. 언어

1958년, 프랑스 언어학자 에밀 벵베니스트는 칸다하르에서 발견된 아소카의 칙령에 기술된 캄보자어와 그리스어로 기술된 두 언어, 즉 "아라마오-이란어"를 비교하는 새로운 주장을 제시했다.[1] 아소카는 이 두 언어를 사용하여 자신의 종교적 메시지를 현재의 아프가니스탄 동부, 간다라 지역 주변, 대략 카불과 칸다하르 사이에 있는 주민들에게 전달하고자 했다. 이 때문에 벵베니스트는 아소카의 비문에 사용된 이란어를 캄보자족이 사용한다고 보았다.[2] 이란학자 메리 보이스와 프란츠 그레넷도 이 견해를 지지하며, "아람어 판본이 만들어졌다는 사실은 캄보자족이 자치권을 누렸음을 보여주며, 그들이 이란의 정체성을 보존했을 뿐만 아니라, 그들 자신의 공동체 구성원들에 의해 어느 정도 통치되었으며, 그들은 왕의 말을 전하고 돌에 이를 새겨야 할 책임이 있다"고 말한다.[3]제라르 푸스만은 다쉬트-에 나와르에 있는 두 개의 바위 비문(IDN 3과 5) 중 정체불명의 이란어는 캄보자족이 사용했으며, 아마도 오르무리어의 초기 단계일 것이라고 주장했다. 뤼디거 슈미트에 따르면, "만일 이 가설이 사실로 입증된다면, 우리는 캄보자족의 위치를 가즈니 주변의 산과 아르간답 강 상류에서 더 정확하게 파악할 수 있을 것이다."[4]

4. 2. 위치

캄보자족은 인도 땅과 국경을 맞대고 있는 이란 부족들이 거주하는 북동부 대부분의 지역에 거주했다.[1] 1918년에 레비는 캄보자가 카피리스탄에 살았다고 주장했으나 1923년에 철회했고, B. 리비히는 그들이 카불 계곡에 살았다고 주장했다. J. 블로흐는 카불 북동쪽에 살았다고 주장했고, 라모트는 이들이 카피리스탄에서 카슈미르 남서부까지 살았다고 주장했다.[2][3]1958년 프랑스 언어학자 에밀 뱅베니스타가 새로운 주장을 제시했다.[3] 그는 칸다하르 칙령에 기술된 캄보야어와 그리스어로 기술된 두 언어, 즉 아람 문자 본문에 숨겨진 이란어를 지칭하는 "아라마오-이란어"를 비교했다. 아소카는 이 두 언어를 사용하여 자신의 종교적 메시지를 현재의 아프가니스탄 동부, 간다라 지역 주변, 대략 카불과 칸다하르 사이에 있는 주민들에게 전달하고자 했다. 이 때문에 벵베니스트는 아소카의 비문에 사용된 이란어를 캄보자족이 사용한다고 보았다.[1] 이란학자 메리 보이스와 프란츠 그레넷도 이 견해를 지지하며, "아람어 판본이 만들어졌다는 사실은 캄보자족이 자치권을 누렸음을 보여주며, 그들이 이란의 정체성을 보존했을 뿐만 아니라, 그들 자신의 공동체 구성원들에 의해 어느 정도 통치되었으며, 그들은 왕의 말을 전하고 돌에 이를 새겨야 할 책임이 있다"고 말한다.[4]

제라르 푸스만은 다시트-에 나바르에 있는 두 개의 바위 비문(IDN 3과 5) 중 정체불명의 이란어는 캄보자족이 사용했으며, 아마도 오르무리 언어의 초기 단계일 것이라고 주장했다. 뤼디거 슈미트에 따르면, "만일 이 가설이 사실로 입증된다면, 우리는 캄보자족의 위치를 가즈니 주변의 산과 아르간답 강 상류에서 더 정확하게 파악할 수 있을 것이다."[1]

- 다시트-에 나바르

- 칸다하르 아소카 칙령

5. 종교

인도아리아인들은 캄보자인들을 그들만의 독특한 전통을 가진 비아리아계 이방인들로 여겼는데, 이는 일부 불교 자타카 이야기에서 나타난다. 캄보자인들의 종교적인 믿음에 따라 곤충, 뱀, 벌레, 개구리 그리고 다른 작은 동물들은 살해당해야 했다.[1] 이 관습은 오랫동안 학계에 의해 아베스타의 벤디다드와 연관되어 왔으며, 캄보자인들은 조로아스터교의 신봉자들이라는 결론을 내렸다.[1] 이러한 믿음은 사악한 정령을 인간에게 독이 있거나 혐오스러운 생물들에게 돌린다는 조로아스터교의 이원론에 근거하고 있다. 이에 조로아스터교인들은 그것들을 파괴하라는 명령을 받았고, 기원전 5세기부터 현재까지 외부 관중들에 의해 이 목표에 대한 신중한 추구가 관찰되고 있다.[2]

참조

[1]

서적

Corporate Life in Ancient India

The Oriental Book Agency

[2]

웹사이트

Kamboǰas and Sakas in the Holly-Oak Mountains: On the Origins of the Nûristânîs

https://nuristan.inf[...]

2022-01-01 # 날짜 정보가 연도만 제공되어 01-01로 설정

[3]

논문

[4]

서적

[5]

서적

[6]

서적

[7]

서적

[8]

백과사전

イラン百科事典

http://www.iranicaon[...]

[9]

백과사전

イラン百科事典

http://www.iranicaon[...]

[10]

서적

Corporate Life in Ancient India

The Oriental Book Agency

[11]

논문

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com