콘스탄틴 스타니슬랍스키

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

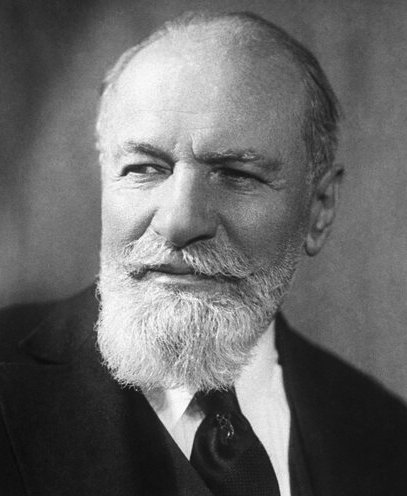

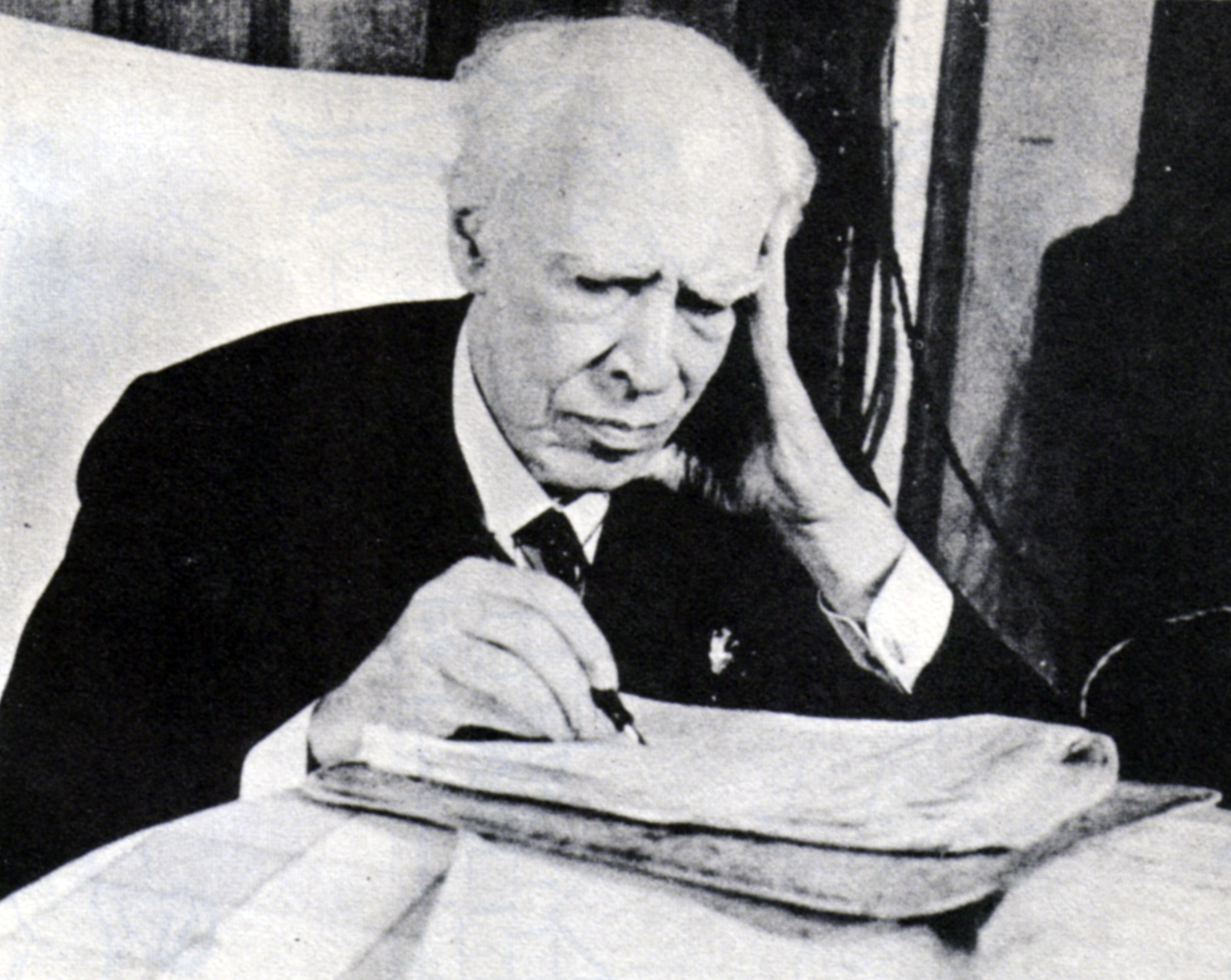

콘스탄틴 스타니슬랍스키는 러시아의 배우이자 연출가로, 부유한 가문에서 성장하여 연극에 입문했다. 그는 배우의 내면을 탐구하는 연기 시스템을 개발하여 20세기 연극에 큰 영향을 미쳤다. 스타니슬랍스키는 배우가 무대 위에서 자연스럽게 연기하고, 인물의 내면을 진실하게 표현해야 한다고 강조하며, '마법의 만약'과 '감정 기억' 등의 기법을 활용했다. 그는 모스크바 예술 극장을 설립하여 안톤 체호프의 작품을 연출했으며, 말년에는 신체적 행동을 통한 연기 훈련을 강조했다. 스타니슬랍스키는 '표시의 예술'과 '체험의 예술'을 구분하며, 배우의 심리적 체험을 중요하게 여겼다. 그의 저서로는 《배우 수업》, 《배우의 일》 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 러시아의 연극 감독 - 키릴 세레브렌니코프

키릴 세레브렌니코프는 러시아의 연극 및 영화 감독으로, 다양한 분야에서 활동하며 국제적인 인정을 받았으나 횡령 혐의로 체포되어 러시아를 떠났다. - 러시아의 연극 감독 - 예브게니 바흐탄고프

예브게니 바흐탄고프는 스타니슬랍스키 시스템의 영향을 받아 독창적인 연극 스타일을 발전시킨 러시아의 배우이자 연출가로, 형식과 감정을 결합한 총체적인 연극 예술을 추구했으며, 그가 설립한 바흐탄고프 극장은 현재까지 운영되고 있다. - 러시아의 연출가 - 예브게니 바흐탄고프

예브게니 바흐탄고프는 스타니슬랍스키 시스템의 영향을 받아 독창적인 연극 스타일을 발전시킨 러시아의 배우이자 연출가로, 형식과 감정을 결합한 총체적인 연극 예술을 추구했으며, 그가 설립한 바흐탄고프 극장은 현재까지 운영되고 있다. - 러시아의 연출가 - 유리 류비모프

유리 류비모프는 러시아의 배우이자 연출가로, 모스크바 타간카 극장을 설립하여 혁신적인 연극을 선보이며 사회 비판적인 메시지를 담아냈고, 소련 시민권 박탈 후 복권되어 복귀했으며, 100편 이상의 작품을 연출하며 연극계에 큰 영향을 미쳤다. - 러시아의 남자 연극 배우 - 로만 마댜노프

러시아의 배우 로만 마댜노프는 1971년 영화 데뷔 후 145편 이상의 작품에서 폭넓은 연기를 선보이며 러시아 연방 공훈예술가 칭호를 받았고, '리바이어던' 등의 대표작으로 황금 독수리상과 니카상을 수상했으며, 2024년 폐암으로 사망했다. - 러시아의 남자 연극 배우 - 블라디미르 코레네프

블라디미르 코레네프는 1940년에 태어나 2021년에 사망한 러시아의 배우이며, 영화 《물속의 인간》에서 이크티안데르 역으로 유명해졌고, 러시아 인민 예술가 칭호를 받았다.

2. 생애

콘스탄틴 세르게예비치 알렉세예프는 모스크바의 부유한 상인 가문에서 태어났다.[289] 어머니 쪽 할머니가 프랑스 배우였던 영향으로[290] 어릴 적부터 가정 공연에 참여하며 연극을 접했다[290][291]. 1877년 형제자매들과 아마추어 극단을 결성하여 활동했으며[294][295], 연기 활동을 위해 '스타니슬랍스키'라는 예명을 사용했다[296].

1888년에는 예술 문학 협회를 공동 설립하여[301][302] 배우이자 연출가로서 본격적인 활동을 시작했다. 1891년 톨스토이의 『지혜의 열매』를 연출하며 연출가로서 두각을 나타냈고[304], 1895년에는 독일 마이닝겐 극단의 영향을 받은 연출로 큰 성공을 거두었다[306].

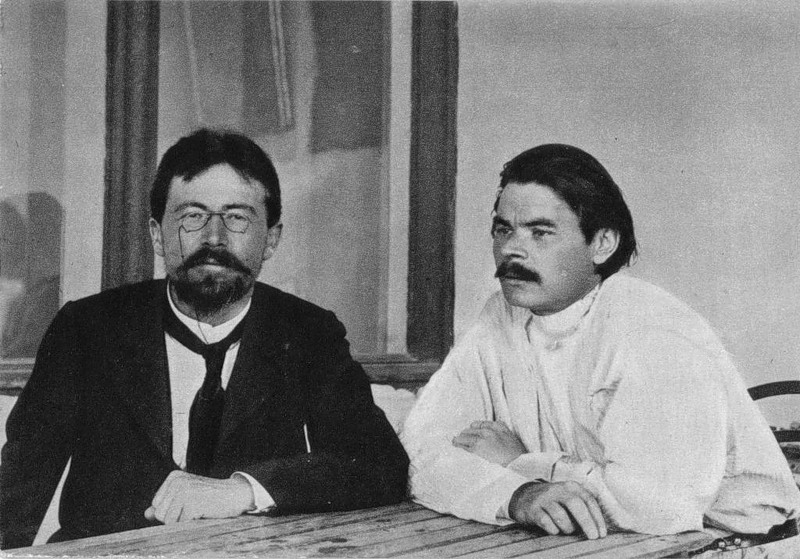

1897년 블라디미르 네미로비치-단첸코와의 역사적인 만남을 통해[307][308] 1898년 모스크바 예술 극장(MAT)을 공동 창립했다. MAT는 체호프의 갈매기, 고리키의 밤에는 낮은 곳에 등을 성공적으로 상연하며 사실주의 연극의 새로운 시대를 열었다. 특히 체호프 작품의 섬세한 연출과 앙상블 연기는 극장의 명성을 높이는 데 크게 기여했다.

그러나 스타니슬랍스키는 기존 연기 방식의 한계를 느끼고 배우가 무대 위에서 진실한 감정을 지속적으로 경험하고 표현할 수 있는 방법을 모색하기 시작했다[15][19]. 이러한 고민은 배우의 내면 심리와 창조 과정을 탐구하는 독자적인 연기 훈련 체계, 즉 '시스템'의 개발로 이어졌다[16]. 그는 배우가 역할을 '경험'하는 것을 중시하며[24], 의식적인 분석과 신체적 행동을 통해 무의식적인 감정을 이끌어내는 방법을 연구했다[25][26]. 이 시스템은 1911년 MAT의 공식적인 작업 방식으로 채택되었고[28], 1912년 설립된 제1 스튜디오를 통해 체계적으로 교육되고 발전되었다[32].

1917년 러시아 혁명 이후에도 스타니슬랍스키는 연극 활동을 계속했으며, 1920년대에는 MAT의 유럽 및 미국 순회공연을 이끌며 국제적인 명성을 얻었다. 이 시기 미국 공연은 리 스트라스버그 등 많은 미국 연극인들에게 영향을 주었다[215]. 1924년에는 자서전 『나의 예술에서의 삶』을 출간했고[218], 이후 시스템의 이론을 정리한 『배우의 일』(원제: 배우 수업) 집필에 몰두했다.

1928년 심장마비로 배우 활동을 중단한 후에는[9][235] 주로 연출과 교육, 저술 활동에 전념했다. 스탈린 시대의 대숙청 속에서도 살아남아[266][267] 말년에는 1935년 오페라-드라마 스튜디오를 설립하여[32] '신체적 행동의 방법' 등 자신의 연기 시스템을 후대에 전수하는 데 힘썼다[33]. 1938년 8월 7일, 모스크바에서 심장마비로 사망했으며[284] 노보데비치 묘지에 안장되었다[287].

그의 아내 마리야 릴리나 역시 배우였으며[58], 형제자매 중 일부도 연극계에서 활동했다.

주요 저서로는 자서전 『예술에서의 나의 생애』(1926년 출간, 러시아어판 기준)와 연기 이론서 『배우의 일』(전 3권, 사후 출간 포함)이 있다.

2. 1. 초기 생애와 연극 입문

스타니슬랍스키는 모스크바의 부유한 공장주 겸 상인 가문인 알렉세예프 가에서 태어났다.[37][289] 본명은 콘스탄틴 세르게예비치 알렉세예프였으나, 1884년 부모에게 연기 활동을 숨기기 위해 '스타니슬랍스키'라는 폴란드식 예명을 사용하기 시작했다.[38][296] 그는 1917년 혁명 전까지 상속 재산을 연기 및 연출 실험 자금으로 사용했지만[39], 그의 가족은 연기 활동을 지지하지 않아 33세까지 아마추어 극단에서 활동해야 했다.[40]어린 시절 그는 서커스, 발레, 인형극 등에 관심을 보였고[41], 어머니 쪽 할머니는 프랑스 출신 배우였다.[290] 집안의 영향으로 2~3세 무렵부터 가정에서 열린 활인극에 참여했으며[290][291], 가족 소유의 사설 극장은 그의 연극적 열정을 펼칠 무대가 되었다.[42]

13세에 모스크바의 한 김나지아에 입학했고[297], 1878년부터 1881년까지 라자레프 연구소 부속 김나지아에서 공부한 후 대학 진학 대신 가족 사업에 참여했다.[44][298]

1877년, 형제자매들과 함께 아마추어 극단 '알렉세예프 극단'을 결성하여 모스크바 근교 류비모프카 극장에서 첫 무대를 가졌다.[294][295] 이때부터 그는 평생에 걸쳐 자신의 연기에 대한 비판적 관찰, 생각, 문제점 등을 기록하는 노트를 작성하기 시작했는데, 이는 훗날 스타니슬랍스키 시스템 개발의 기초가 되었다.[43]

점차 '역할을 경험'하는 것에 관심을 갖게 되면서 실생활에서도 등장인물처럼 행동하는 실험을 하기도 했다.[45] 1884년에는 표도르 페트로비치 코미사르제프스키에게서 발성 훈련을 받으며 몸과 목소리의 조화를 탐구했다.[46]

1885년, 22세에 모스크바 연극 학교에 입학했으나 기존 교육 방식에 실망하여 2주도 채 안 되어 그만두었다.[47][299] 이 학교에서 제실 소극장(말리 극장)의 배우 글리케리야 페도토바를 만났고, 이후 그녀에게 많은 것을 배웠다.[300]

스타니슬랍스키는 러시아 사실주의 연극의 중심지였던 말리 극장 공연에 깊은 관심을 가졌고, 그곳을 자신의 '대학'이라 불렀다.[48][50] 그는 미하일 시체프킨의 유산인 훈련된 앙상블 접근 방식, 충분한 리허설, 세심한 관찰, 자기 이해, 상상력, 감정 활용 등을 중요하게 생각했다.[49] 시체프킨의 제자였던 페도토바는 그에게 예술적 영감에 의존하기보다 훈련과 규율을 통해 연기하고, 다른 배우와 소통하며 반응하는 상호작용의 중요성을 가르쳤다.[51]

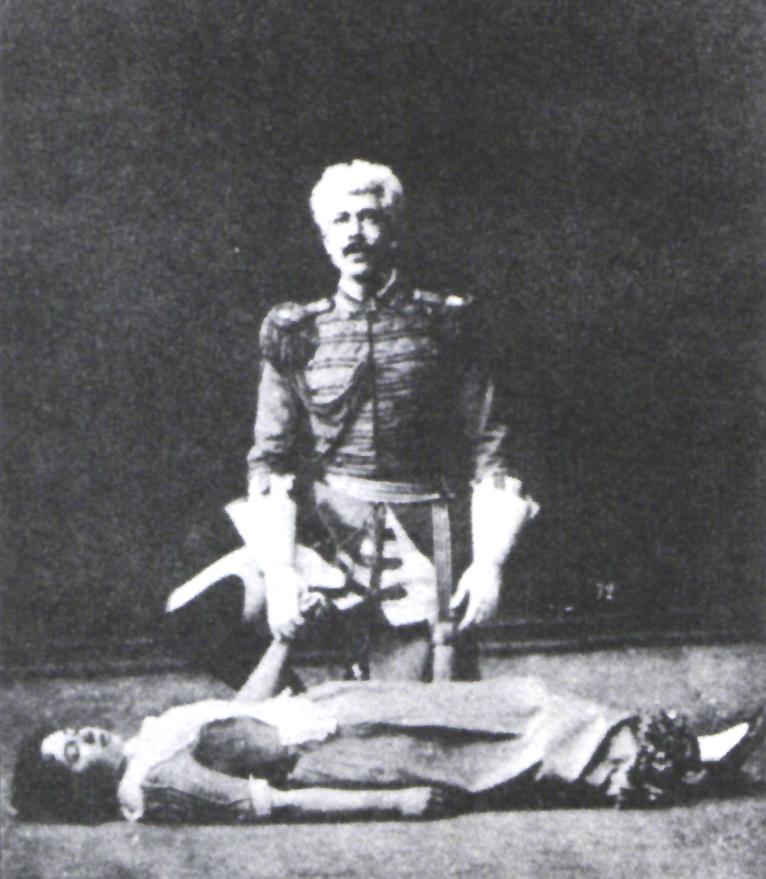

외국의 유명 배우들의 공연 또한 그에게 영향을 주었다. 1877년 모스크바에서 셰익스피어 비극의 주인공들을 연기한 이탈리아 배우 에르네스토 로시의 자연스럽고 감정적인 연기[53]와 1882년 토마소 살비니가 연기한 오셀로는 그에게 깊은 인상을 남겼다.[54]

1888년, 25세의 스타니슬랍스키는 아마추어 배우로서 명성을 얻으며 예술 문학 협회를 공동 설립했다.[55] 이 협회에서 그는 몰리에르, 실러, 푸시킨, 오스트로프스키 등의 작품에 출연하며 연출가로서 첫발을 내디뎠다.[56] 그는 예술가의 사회적 역할에 대한 비사리온 벨린스키의 미학 이론에도 관심을 가졌다.[57] 또한 이 해에 제실 소극장 단원들과 자선 공연을 하며 프로 배우들과 처음으로 함께 작업했고, 글리케리야 페도토바와 그녀의 남편 알렉산드르 페도토프와 재회했다.[301][302]

1889년 7월 5일(구력 6월 23일), 그는 예술 문학 협회에서 만난 배우 마리아 릴리나(마리아 페트로브나 페레보스트치코바)와 결혼했다.[58][301] 그들의 첫 딸 제니아는 1890년 5월에 태어났으나 두 달 만에 폐렴으로 사망했고[59], 둘째 딸 키라는 1891년 8월 2일(구력 7월 21일)에 태어났다.[60] 1893년 1월에는 아버지가 세상을 떠났으며[61], 아들 이고르는 1894년 9월 26일(구력 9월 14일)에 태어났다.[62]

1891년 2월, 스타니슬랍스키는 예술 문학 협회를 위해 레프 톨스토이의 희곡 ''계몽의 열매''를 연출했는데, 그는 이를 자신의 첫 완전한 독립 연출 작품으로 여겼다.[63] 그는 1893년에 위대한 사실주의 작가인 톨스토이를 처음 만났고, 그의 영향을 받았다.[64] 5년 후 설립될 모스크바 예술 극장(MAT)은 예술에서 단순함, 직접성, 접근성을 추구한 톨스토이의 사상에 대한 스타니슬랍스키의 응답이기도 했다.[65]

이 시기 그의 연출 방식은 마이닝겐 극단의 연출가 루드비히 크로네크의 규율적이고 권위적인 접근 방식을 따랐다.[66] 스타니슬랍스키는 자신의 저서 ''나의 예술에서의 삶''(1924)에서 이를 연출가가 "배우의 도움 없이 일하는" 방식이라고 설명했다.[67] 1894년부터 그는 연극 전체에 대한 상세한 연출 지시가 담긴 대본을 만들기 시작했고, 배우들이 아주 작은 세부 사항에서도 벗어나는 것을 허용하지 않았다.[68] 1895년 카를 구츠코프의 『우리엘 아코스타』를 이런 방식으로 연출하여 큰 성공을 거두었다.[306]

마이닝겐 극단의 연출이 웅장함에 치중했다면, 스타니슬랍스키는 벨린스키의 "실제의 시" 개념에 따라 일상적인 삶의 요소를 극화하는 미장센을 통해 서정적인 섬세함을 표현하고자 했다.[69] 그는 배우의 모든 동작까지 세밀하게 통제함으로써 "연극의 내부 핵이 스스로 드러나도록" 했다.[70] 1896년 예술 문학 협회에서 연출한 ''오셀로'' 제작에 대해 연극 학자 장 베네데티는 스타니슬랍스키가 연극 자체를 언어처럼 사용하여 극적 의미를 무대 연출 자체에 담아냈다고 평가했다.[71]

이 시기 스타니슬랍스키의 과제는 시체프킨과 고골에게서 계승한 배우 중심의 사실주의 전통과, 마이닝겐 극단의 연출가 중심적이고 유기적으로 통합된 자연주의 미학을 결합하는 것이었다.[59] 이 통합은 이후 모스크바 예술 극장 설립과 상징주의 연극과의 만남, 그리고 배우로서 겪게 될 예술적 위기를 거치면서 이루어지게 된다. 전문 연극인으로서의 삶을 시작하며 그는 "우리 세대의 과제는 예술을 낡은 전통과 진부한 표현에서 해방시키고 상상력과 창의력에 더 큰 자유를 부여하는 것"이라고 썼다.[72]

2. 2. 연극 활동과 시스템 구축

1888년, 스타니슬랍스키는 제실 소극장 단원들과의 자선 공연을 계기로 글리케리아 페도토바, 알렉산드르 페도토프 등과 함께 예술 문학 협회를 설립했다[301][302]. 이 협회에서 그는 몰리에르의 「조르주 당댕」을 상연하고[303], 1891년에는 톨스토이의 『지혜의 열매』를 통해 처음으로 연출가로서의 역할을 수행했다[304]. 1895년 카를 구츠코프의 『우리엘 아코스타』 상연에서는 독일 마이닝겐 극단[305]의 연출 기법을 도입하여 큰 성공을 거두었다[306].1897년 7월 22일, 모스크바의 레스토랑 '슬라비안스키 바자르'에서 시작하여 18시간 동안 이어진 블라디미르 네미로비치-단첸코와의 역사적인 만남은[307][308] 모스크바 예술 극장(MAT) 창립이라는 결실을 맺었다[73]. 당시 네미로비치-단첸코는 필하모닉 학교에서 성공적인 극작가이자 연출가로 활동하고 있었으며[75], 두 사람은 기존 연극계의 낡은 관행을 타파하고 새로운 형태의 극장을 만들고자 하는 공동의 목표를 확인했다[77]. 그들은 배우 개인의 명성보다는 앙상블 전체의 조화를 중시하고, 마이닝겐 극단의 통일된 미학과 앙드레 앙투안의 자유 극장에서 보여준 연출 기법을 결합하여 국제적인 명성을 얻는 사실주의 극장을 세우고자 했다[78]. 스타니슬랍스키의 연출적 재능과 네미로비치-단첸코의 문학적 분석 및 극장 운영 능력이 시너지를 이루었다[76]. 빅토르 시모프는 극단의 주요 무대 디자이너로 합류했다[80].

1898년 6월 14일, 모스크바 예술 극장이 공식적으로 출범했으며[308], 스타니슬랍스키는 창단 연설에서 극단의 "사회적 성격"을 강조했다[81]. 극단은 학구적인 분위기 속에서 대본 독회와 연구, 상세한 분석에 기반한 리허설 방식을 채택했다[82]. 첫 상연작은 알렉세이 톨스토이의 『황제 표도르 이바노비치』였다[308].

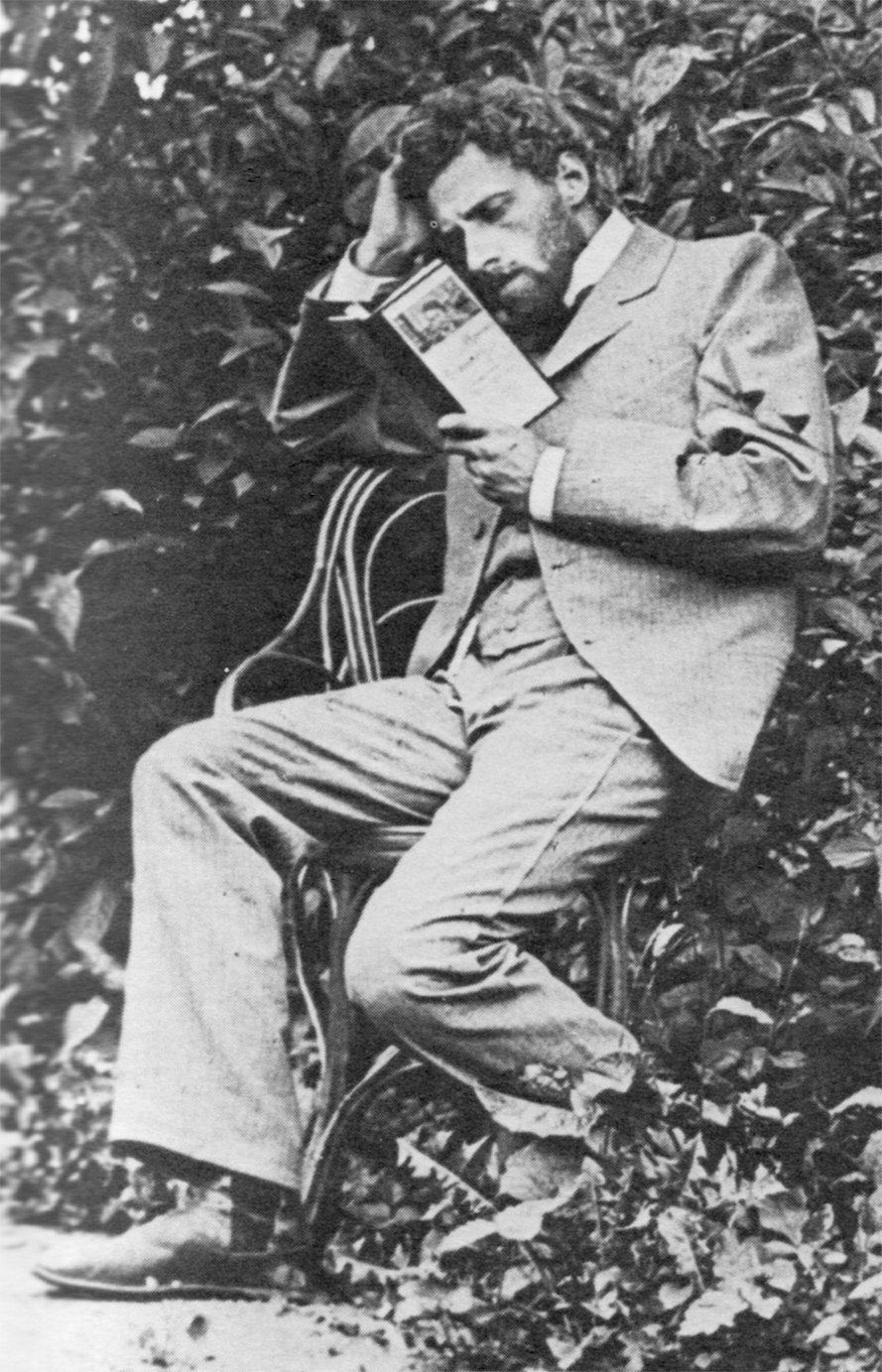

특히 1898년 체호프의 갈매기를 네미로비치-단첸코와 공동 연출한 것은 극장의 역사적인 성공작이자 중요한 전환점이 되었다[84]. 이 작품은 "러시아 연극사에서 가장 위대한 사건 중 하나이자 세계 연극사의 새로운 발전"으로 평가받으며[85], 섬세한 일상 묘사, 긴밀한 앙상블 연기, 그리고 텍스트 이면의 심리적 깊이를 탐구하는 방식으로 자연주의 연기에 새로운 지평을 열었다[87][89]. 스타니슬랍스키는 이후 체호프의 주요 희곡들인 ''바냐 아저씨''(1899), ''세 자매''(1901), ''벚꽃 동산''(1904) 등을 연이어 성공적으로 무대에 올리며 체호프 전문 극단으로서의 명성을 쌓았다[88]. 또한 고리키의 요청을 받아들여 그의 희곡 ''필리스틴''과 ''밤에는 낮은 곳에''(1902)를 초연했다[91][92]. 특히 ''밤에는 낮은 곳에''를 준비하면서 배우들과 함께 키트로프 시장의 빈민가를 직접 찾아가 분위기를 체험하고 인물을 관찰하는 등 사실적인 연기를 위한 노력을 기울였다[93]. 하지만 스타니슬랍스키는 이 작품에서 자신이 맡은 사틴 역 연기가 외부적이고 기계적이라고 느끼며 불만족스러워했는데, 이는 그가 배우의 내면적 진실성을 중시하는 연기 시스템을 구축하게 되는 중요한 계기가 되었다[95]. 이 외에도 헨리크 입센, 게르하르트 하우프트만, 레프 톨스토이 등 여러 작가들의 작품을 통해 사실주의 연극의 발전에 기여했다[97][100].

초기의 성공에도 불구하고 스타니슬랍스키는 자신의 연기와 연출 방식에 대해 끊임없이 고민하고 성찰했다[15][19]. 특히 체호프 드라마가 가진 잠재 의식적 깊이와 상징주의 연극에 대한 실험은 그로 하여금 배우의 "내면 연기"와 창조 과정 자체에 더욱 집중하게 만들었다[20]. 1906년 유럽 순회공연 중 자신의 연기가 영감 없이 기계적으로 반복되고 있다는 사실을 깨달은 것은 그의 연기 인생에 큰 위기이자 전환점이 되었다[16]. 그는 배우가 무대 위에서 어떻게 진실한 감정을 지속적으로 체험하고 창조적인 상태를 유지할 수 있을지에 대한 근본적인 질문을 던지며, 이를 해결하기 위한 체계적인 방법론, 즉 '시스템' 구축에 몰두하기 시작했다.

스타니슬랍스키는 미하일 셰프킨과 같은 러시아 사실주의 연기의 선구자들을 계승하고자 했으며[308], 1908년 모스크바 예술 극장 10주년 기념식에서는 자신이 셰프킨의 길을 잇겠다고 공표하며 배우의 내면 심리 탐구를 중시하는 연기론을 정립할 것임을 분명히 했다. 그는 배우가 의식적인 노력과 의지를 통해 통제하기 어려운 감정적 경험이나 무의식적인 행동을 간접적으로 활성화하는 방법을 연구했다[25]. 이 시스템의 핵심은 배우가 주어진 극적 상황 속에서 인물의 내적 동기("과제")를 발견하고 자신의 행동을 정당화함으로써 진실한 감정을 체험하는 데 있다[26]. 그는 이러한 접근법을 단순히 감정을 모방하거나 기술적으로 표현하는 "표현의 예술"과 구별하여, 배우가 인물의 감정을 실제로 경험하는 "경험의 예술"이라고 명명했다[24]. 이 시스템은 마이닝겐 극단의 앙상블 중심 접근법, 말리 극장의 배우 중심 사실주의, 앙투안의 자연주의 연출 등 당대의 선진적인 연극 흐름으로부터 영향을 받아 형성되었다[23].

스타니슬랍스키는 1909년부터 자신의 시스템을 실제 리허설 과정에 적용하기 시작했으며[27], 모스크바 예술 극장은 1911년에 이를 공식적인 작업 방식으로 채택했다[28]. 1912년에는 시스템을 보다 체계적으로 교육하고 실험하기 위한 목적으로 제1 스튜디오를 설립했으며, 그의 오랜 협력자였던 레오폴드 슐레르지츠키가 스튜디오의 지도를 맡았다[32]. 제1 스튜디오는 스타니슬랍스키 시스템을 발전시키고 후대에 전파하는 데 중요한 역할을 담당했으며, 이곳 출신 배우들을 통해 그의 연기론은 서구 연극계에도 큰 영향을 미치게 되었다[34]. 이후 스타니슬랍스키는 시스템을 더욱 발전시켜, 대본 분석에 앞서 배우들이 즉흥 연기를 통해 극적 상황과 행동을 먼저 탐구하는 "신체적 행동의 방법"을 개발했다[29][30]. 그는 이 새로운 방법론을 가르치기 위해 1935년에 오페라-드라마 스튜디오를 개설하여 그의 연기 시스템이 지속적으로 발전하고 전수될 수 있는 기반을 마련했다[32][33]. 소련 시대에 사회주의적 사실주의가 예술계의 주된 흐름으로 자리 잡으면서, 스타니슬랍스키 시스템은 연기의 모범적인 모델로 공식적인 인정을 받게 되었다[35].

2. 3. 혁명 이후의 활동과 말년

1917년 러시아 혁명 이후, 1920년 모스크바 예술 극장(MAT)은 소비에트 정부에 의해 아카데미 극장으로 지정되었고, 1921년 1월에는 교육 인민 위원회의 직접 관리하에 놓였다.[309] 같은 해 NEP에 따라 국가 보조금이 일시적으로 철회되자, 스타니슬랍스키와 네미로비치-단첸코는 극단의 재정을 보충하기 위해 유럽과 미국 순회공연을 계획했다.[208]투어는 1922년 9월 18일 스타니슬랍스키가 도착한 베를린에서 시작되어 프라하, 자그레브, 파리를 거쳤다. 파리에서는 자크 에베르토, 오렐리앵 루녜-포, 자크 코포 등이 그를 맞이했으며[209], 앙드레 앙투안, 루이 주베, 이사도라 덩컨, 퍼민 제미에, 할리 그랜빌-바커 등과 교류했다.[209] 그는 코포와 국제 극장 스튜디오 설립 가능성을 논의했고, 에르메테 자코니의 연기를 보고 깊은 인상을 받았다.[210]

극단은 1923년 1월 4일 뉴욕에 도착했다.[211] 스타니슬랍스키는 기자들에게 "미국은 유럽이 이미 알고 있는 것을 보고 싶어한다"고 레퍼토리에 대해 설명했다.[212] 개막 공연에는 데이비드 벨라스코, 세르게이 라흐마니노프, 표도르 샬리아핀 등이 참석했다.[213] 투어는 비평가들의 찬사를 받았으나 재정적으로는 큰 성공을 거두지 못했다.[214] 하지만 리 스트라스버그를 비롯한 많은 미국 배우들이 공연을 통해 시스템을 접하게 되면서 미국 연극 발전에 큰 영향을 미쳤다.[215] 리처드 볼레스라브스키는 시스템에 대한 강의를 진행했고, 이는 훗날 ''연기: 첫 여섯 가지 수업''(1933)으로 출판되었다.[216] 뉴욕 공연을 마친 후 시카고, 필라델피아, 보스턴 등지에서도 공연했다.[217]

미국 출판사의 요청으로 스타니슬랍스키는 시스템이나 MAT 역사 대신 자서전 ''나의 예술에서의 삶'' 집필에 마지못해 동의했다.[218] 그는 여름 동안 유럽에서 책을 집필하고 9월에 두 번째 미국 투어를 위한 리허설을 시작했다.[219] 극단은 11월 7일 뉴욕으로 돌아와 필라델피아, 보스턴, 뉴헤이븐, 하트퍼드, 워싱턴 D.C., 브루클린, 뉴어크, 피츠버그, 시카고, 디트로이트 등에서 공연했다.[220] 1924년 3월 20일에는 백악관에서 캘빈 쿨리지 대통령을 만났으며[221], 번역가 엘리자베스 헵굿의 소개로 만남이 이루어졌다. 헵굿은 이후 ''배우는 배우'' 공동 집필자가 된다.[222] 극단은 1924년 5월 17일 미국을 떠났다.[223]

1924년 8월 모스크바로 돌아온 스타니슬랍스키는 류보프 구레비치의 도움을 받아 자서전을 대폭 수정하여 1926년 9월 러시아어판을 출판했다.[224] 그는 계속 연기를 이어갔고, 새로운 프로덕션의 ''바냐 아저씨''에서 아스트로프 역을 다시 맡아 호평을 받았다.[225] 네미로비치가 순회 공연을 떠난 2년 동안 스타니슬랍스키는 MAT를 이끌며 극단을 번창시켰다.[226]

그는 미하일 불가코프의 ''터빈 가문의 날들''을 연출하며 시스템에 정통한 배우들과 함께 작품의 템포-리듬과 액션의 스루라인에 집중했다.[227] 배우들에게 "모든 것을 행동의 관점에서 보라"고 조언했다.[228] 당시 교육 인민 위원회 산하 레퍼토리 위원회가 불가코프에게 비판적이었으나, 스타니슬랍스키는 연극이 금지되면 극장을 폐쇄하겠다고 맞서며 작품을 지켜냈다.[229] 언론의 비판에도 불구하고 공연은 흥행에 성공했다.[230]

고전 연극을 현대 소비에트 관객에게 맞추려는 시도로, 그는 피에르 보마르셰의 ''피가로의 결혼''을 연출하며 배경을 혁명 전 프랑스로 설정하고, 귀족 알마비바 백작보다 피가로와 수산나의 민중적 관점을 강조했다.[231] 이 과정에서 그는 시스템에 새로운 요소를 도입했는데, 장면을 구체적인 물리적 과제의 관점에서 분석하고 각 캐릭터에 대한 "오늘의 대사"를 사용하는 방식이었다.[232] 이는 마이닝겐 극단의 영향에서 벗어나 배우들이 즉흥적인 적응을 통해 장면에 진실하게 반응하도록 유도하는 방식이었다.[232] "오늘의 대사"는 배우가 캐릭터의 무대 밖 경험(그날의 "대사")을 구체화하여 무대 위 행동의 연속성과 정당성을 부여하는 기법이다.[233] 이 공연은 큰 성공을 거두어 초연 밤에 커튼콜을 열 번 받았으며[233], 스타니슬랍스키의 주요 업적 중 하나로 평가받는다.[233]

1928년 10월 29일, MAT 30주년 기념 공연에서 스타니슬랍스키는 ''세 자매'' 1막의 베르시닌 역을 포함한 주요 작품의 발췌 장면을 연기하던 중 심각한 심장마비를 겪었다. 그는 커튼콜까지 버텼으나 이후 쓰러졌고[9], 이 사건으로 그의 배우 경력은 막을 내렸다.[235]

심장마비 이후 말년 10년 동안 스타니슬랍스키는 레온티예프스키 레인 자택에서 주로 저술, 연출, 리허설, 교육에 전념했다.[265] 스탈린의 일부 유명 문화 인물에 대한 "고립과 보존" 정책 덕분에 그는 모스크바에서 일종의 내적 유배 생활을 하며 대숙청의 최악의 상황을 피할 수 있었다.[266][267]

1931년 초 RAPP 회의를 앞두고 시스템의 용어에 대한 비판이 제기되었고, 회의에서도 철학적 관념론, 역사성 부재, 사회정치적 문제 은폐, "생물학적 심리학주의" 등의 비판이 이어졌다.[268] 그러나 1934년 8월 막심 고리키가 의장을 맡은 소련 작가 동맹 제1차 회의 이후 사회주의 리얼리즘이 공식적인 예술 노선으로 확립되면서[269], 러시아 아방가르드는 타격을 입었지만 MAT와 스타니슬랍스키 시스템은 오히려 모범적인 모델로 추앙받게 되었다.[270]

스타니슬랍스키는 배우를 위한 매뉴얼 완성이 어려워지자 자신의 유산을 확실히 하기 위해 1935년 6월 새로운 스튜디오 설립을 결심했다.[271][272] 그는 시스템의 훈련 기법과 물리적 행동 방법의 리허설 과정을 가르칠 교사를 양성하기 시작했다.[273] 3,500명의 지원자 중 20명이 선발되어 11월 15일부터 오페라-드라마 스튜디오 드라마 부문 수업이 시작되었다.[274] 4년 과정으로 설계된 교육은 처음 2년은 ''배우의 훈련''에 해당하는 기법 훈련, 나머지 2년은 ''역할에 대한 배우의 훈련''에 해당하는 내용으로 구성되었다.[275]

학생들이 훈련 기법에 익숙해지자, 스타니슬랍스키는 ''햄릿''과 ''로미오와 줄리엣''을 교재로 역할 연구를 진행했다.[276] 그는 1937년 3월과 4월에 학생들과 작업하며 물리적 행동의 순서와 전체 흐름 설정, 배우의 과제에 따른 장면 리허설에 집중했다.[277] 1938년 6월, 학생들은 첫 공개 시연회를 열었다.[278] 오페라-드라마 스튜디오는 스타니슬랍스키가 매뉴얼에서 설명한 훈련 방식을 가장 충실하게 구현한 곳이었다.[33]

1936년 말부터 스타니슬랍스키는 브세볼로트 메이예르홀드와 정기적으로 만나 연극의 공통 언어 개발 가능성을 논의했다.[279] 1938년에는 공동 제작을 계획하고 스타니슬랍스키의 물리적 행동 방법과 메이예르홀드의 생체역학 훈련의 통합을 논의했다.[280] 3월 8일, 메이예르홀드는 스타니슬랍스키의 요청으로 ''리골레토'' 리허설을 맡았고, 스타니슬랍스키 사후 연출을 완성했다.[281] 스타니슬랍스키는 임종 전 유리 바흐루신에게 메이예르홀드가 "여기든 다른 곳이든 극장에서 나의 유일한 상속자"라고 말했다.[282] 그러나 메이예르홀드는 1940년 2월 스탈린의 경찰에 의해 고문당하고 살해되었다.[283]

스타니슬랍스키는 1938년 8월 7일 오후 3시 45분, 며칠 전 또 다른 심장마비를 겪은 후 자택에서 사망했다.[284] 그의 장례식에는 수천 명이 참석했다.[285] 사망 3주 후, 그의 미망인 릴리나는 ''배우의 훈련'' 제1권의 러시아어판 초고를 받았는데, 그녀는 이를 "그의 평생의 노력"이라고 불렀다.[286] 스타니슬랍스키는 노보데비치 묘지에 안장되었으며, 안톤 체호프의 묘소 근처에 자리 잡았다.[287]

3. 스타니슬랍스키 시스템

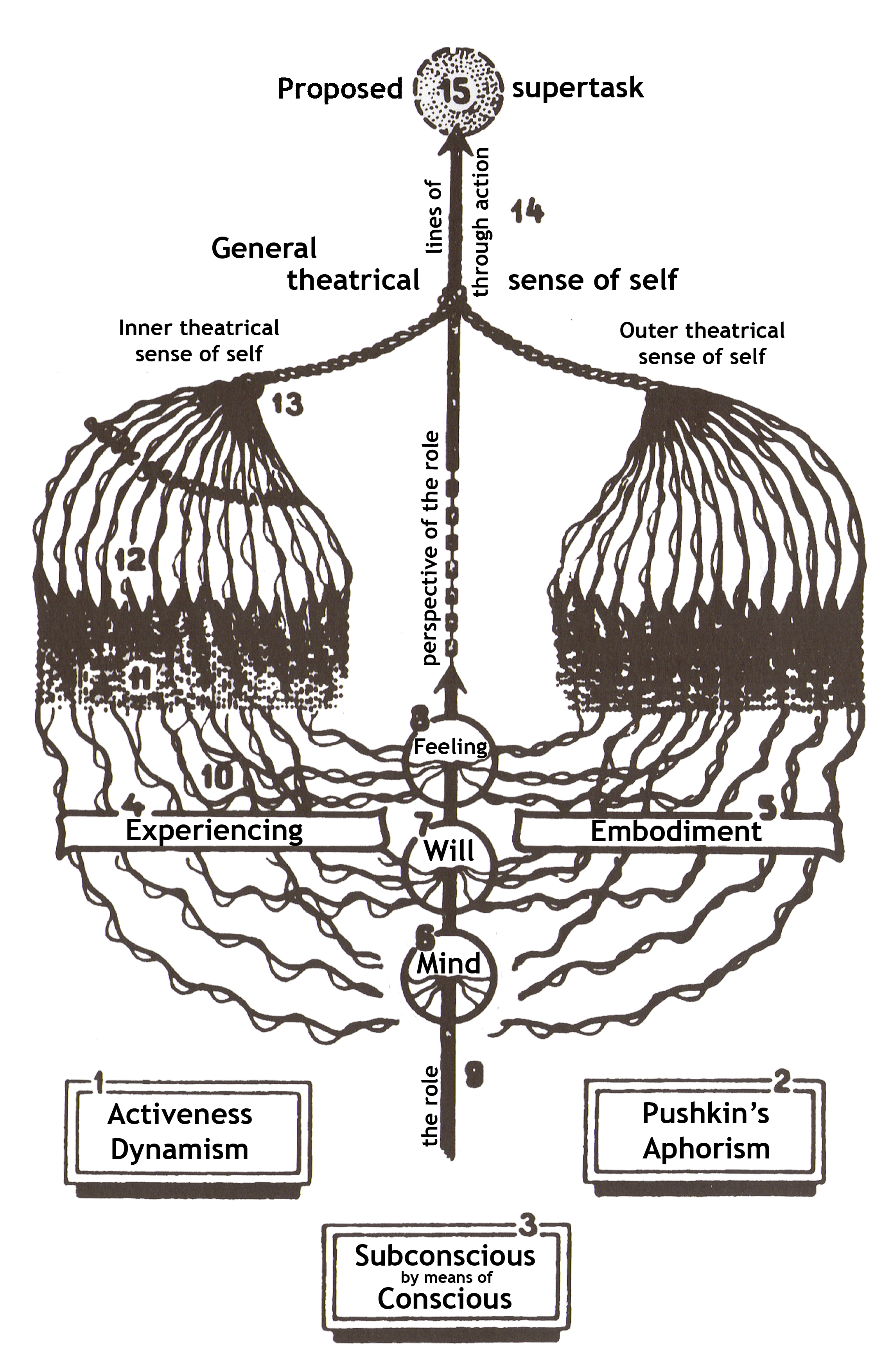

스타니슬랍스키 시스템은 배우가 무대 위에서 진실하게 '체험'하는 것을 목표로 하는 혁신적인 연기 방법론이다. 이는 감정의 외적 표현('표현의 예술')보다 감정이 발생하는 내적 과정과 원인에 초점을 맞추는 '체험의 예술'을 지향한다.[316] 스타니슬랍스키는 예술 창조의 결과가 아니라, 그러한 결과를 낳게 하는 원인을 규명하고자 했으며, 희로애락과 같은 감정의 외면적 모습이 아닌 그것이 태어나 발전하는 과정과 논리에 주목했다.[316]

그는 배우가 무대 위에서 과장된 연기가 아닌, 자연스럽고 설득력 있게 행동하고 말하며 관객이 마치 실제 현실을 보는 것처럼 느끼게 해야 한다고 생각했다. 이를 위해 배우는 역할의 '내적 진실'을 탐구하고 전달하며[318], 동료 배우들과의 조화로운 '앙상블' 연기를 이루어야 한다고 보았다.

이 시스템은 스타니슬랍스키 자신의 엄격한 예술적 자기 분석과 성찰 과정을 통해[15], 그리고 모스크바 예술 극장에서의 실제 공연 경험과 배우 훈련 과정 속에서 점진적으로 발전했다.[16] 그는 배우 훈련과 실험극을 위한 스튜디오를 설립하고 운영했으며[22][32], 『배우의 작업』과 같은 저술 활동을 통해 자신의 시스템을 체계화하고자 노력했다.[236] 스타니슬랍스키 시스템은 20세기 연극과 메소드 연기를 포함한 후대의 연기론 및 배우 훈련 방식에 지대한 영향을 미쳤다.[34]

3. 1. 시스템의 개요

스타니슬랍스키가 창조한 연기 시스템은 기존의 연극 시스템과 근본적으로 다르다. 이 시스템은 예술 창조의 결과물 자체보다는 그러한 결과를 낳는 원인, 즉 배우의 내면 과정에 초점을 맞춘다. 스타니슬랍스키는 희로애락과 같은 감정의 외면적 표현이 아니라, 그 감정이 발생하고 발전하는 내적 과정과 논리에 깊은 관심을 가졌다. 그는 자신의 접근법을 '마음으로 체험하는 예술'이라고 명명하며, 외형적인 '형태로 나타내는 예술'과 구분했다. 그는 예술 창조 순간의 진실한 심리 체험이야말로 배우 예술의 가장 중요한 특징이며, 관객에게 사상적, 정서적으로 가장 강력하게 작용하는 힘이라고 강조했다.[316] 메소드 연기(Method acting)라고도 불리는 이 시스템의 목표는 배우가 무대 위에서 자연스럽게 연기하여 관객이 마치 실제 현실을 목격하는 것처럼 느끼게 하는 것이다. 이를 위해 스타니슬랍스키는 배우의 연기 방식이 변해야 한다고 생각했다. 고전극의 왕이나 영웅처럼 과장되고 격한 연기는 사실적인 느낌을 주기 어렵기 때문이다.스타니슬랍스키는 배우가 무대 위에서도 일상생활처럼 자연스럽게 행동하고 말해야 한다고 조언했다. 또한, 배우는 자신이 맡은 등장인물의 '내적 진실'을 전달해야 하며[318], 인물의 삶을 현실처럼 지속적이고 역동적으로 표현해야 한다고 강조했다. 배우는 등장인물이 진정으로 원하는 것, 즉 연극 전체를 관통하는 핵심 목표인 '초과 과제'(Super-objective)를 파악하고 이를 관객에게 전달할 수 있어야 한다. 예를 들어, 겉으로는 오만하게 행동하는 인물이라도 내면 깊숙이 다른 사람의 사랑을 갈망할 수 있으며, 배우는 이러한 내적 목표를 이해하고 표현해야 한다.

스타니슬랍스키 시스템은 배우가 역할을 '체험'하는 것을 중시한다. 이는 단순히 배역의 감정과 동작을 형태로 나타내는 '표현의 예술'과는 다르다.[24][312][313] 시스템은 배우의 의식적인 생각과 의지를 동원하여, 통제하기 어려운 감정적 경험이나 무의식적인 행동을 간접적으로 활성화시키는 것을 목표로 한다.[25] 리허설 과정에서 배우는 자신의 행동을 정당화할 내면의 동기를 찾고, 주어진 상황에서 인물이 달성하고자 하는 목표, 즉 '과제'(Task)를 정의한다.[26]

시스템의 초기 개발 단계에서는 '마법의 만약'(Magic If)과 '감정 기억'(Emotional Memory) 같은 기법이 중요하게 활용되었다.[137] '마법의 만약'은 배우가 "만약 내가 이 상황에 처한 인물이라면 어떻게 할까?"라고 상상하며 허구적 상황에 진실하게 반응하도록 돕는 기법이다. '감정 기억'은 배우가 자신의 과거 경험에서 유사한 감정을 떠올려 역할에 적용하는 방법으로, 프랑스 심리학자 테오둘-아르망 리보의 '정동 기억'(affective memory) 개념에서 영향을 받았다.[134][135] 그러나 스타니슬랍스키는 후기에 감정 기억 사용에 신중한 입장을 보였다. 그는 이 기법이 자칫 배우의 자기 탐닉이나 히스테리로 이어질 수 있으며, 감정에 직접 접근하려는 시도가 오히려 감정 표현을 방해할 수 있다고 보았다.[256]

이후 스타니슬랍스키는 시스템을 더욱 발전시켜 '신체적 행동 방법'(Method of Physical Actions)을 강조했다.[29] 이 접근법은 배우가 극의 상황 속에서 구체적인 신체적 행동을 수행함으로써 자연스럽게 내면의 감정과 생각을 유발하도록 유도한다. 그는 테이블에 앉아 대본을 분석하는 시간을 줄이는 대신, 배우들이 주어진 상황 속에서 즉흥적으로 행동하며 역할을 탐구하는 '능동적 분석'(active analysis)을 장려했다.[251][253] 스타니슬랍스키는 "연극에 대한 최고의 분석은 주어진 상황에서 행동을 취하는 것"이라고 주장하며[31], 진실한 신체적 행동이 진실한 감정을 불러일으키는 더 신뢰할 만한 방법이라고 생각했다.[254][257]

또한 배우가 무대 위에서 집중력을 유지하고 확장하도록 돕는 '집중의 원'(circle of attention) 개념을 제시했다.[319] 처음에는 작은 원을 그려 자신과 가까운 대상에 집중하다가 점차 원을 넓혀 다른 배우와 무대 전체를 인식하도록 훈련하는 방식이다. 이는 배우들이 서로에게 주의를 기울이며 조화롭게 연기하는 '앙상블 연기'(ensemble)를 가능하게 한다.[320][318] 스타니슬랍스키는 역할 전체의 흐름과 구조를 파악하고 공연의 강약을 조절하는 '역할의 원근법'(perspective of the role)의 중요성도 강조했다.[262]

스타니슬랍스키는 자신의 시스템을 체계화하고 교육하기 위해 모스크바 예술 극장(MAT) 산하에 제1 스튜디오(1912)와 오페라-드라마 스튜디오(1935)를 설립했다.[22][32] 특히 오페라-드라마 스튜디오는 그의 후기 방법론인 신체적 행동 방법을 가르치고 최종적인 시스템을 구현하는 데 중점을 두었다.[33][275] 그의 시스템과 이를 정리한 저서 『배우의 작업』(An Actor Prepares, Building a Character, Creating a Role)은 이후 미국의 메소드 연기를 비롯한 서양 연기론에 지대한 영향을 미쳤다.[34][239] 소련에서는 사회주의적 사실주의의 공식적인 연기 모델로 채택되기도 했다.[35]

3. 2. 주요 개념

스타니슬랍스키 시스템의 핵심은 배우가 무대 위에서 진실하게 느끼고 행동하는 '체험의 예술'을 구현하는 데 있다. 그는 단순히 배역의 감정이나 행동을 겉으로 흉내 내는 '표현(형태)의 예술'과 구별하며, 배우가 역할의 내면세계와 완전히 하나가 되어 관객에게 깊은 공감을 불러일으키는 연기를 추구했다.[316] 이를 위해 그는 배우가 창조의 순간에 느끼는 심리적 체험의 진실성을 가장 중요하게 생각했다.[316]스타니슬랍스키는 관객이 마치 실제 현실을 보는 것처럼 느끼게 하기 위해 배우의 연기가 자연스러워야 한다고 강조했다. 그는 고전극의 과장된 연기 대신, 일상생활처럼 자연스럽고 설득력 있는 행동과 목소리를 사용할 것을 권장했다.[317][318] 배우는 자신이 맡은 인물의 "내적 진실"을 전달하고, 무대 위 인물의 삶을 지속적이고 역동적인 것으로 표현해야 하며, 동료 배우들과 긴밀하게 호흡을 맞춰야 한다고 보았다.[318]

스타니슬랍스키 시스템의 주요 개념들은 배우가 이러한 '체험의 예술'에 도달하도록 돕는 구체적인 방법론을 제시한다.

- 마법의 만약 (Magic If): 배우가 "만약 내가 이 인물이라면, 이 상황에서 어떻게 행동할까?"라고 스스로 질문하며 역할의 상황에 몰입하는 방법이다.[137] 이는 배우가 연극의 허구적 상황을 마치 현실처럼 받아들이고, 상상력을 통해 인물의 행동에 대한 내적 정당성을 찾는 데 도움을 준다.[257]

- 감정 기억 (Emotional Memory / Affective Memory): 배우가 자신의 과거 경험에서 느꼈던 감정을 기억해내어, 현재 연기하는 역할의 감정을 불러일으키는 기술이다.[135] 스타니슬랍스키는 초기에는 이 방법을 중요하게 생각했으나[137], 후기에는 배우가 감정에 지나치게 몰입하여 자기 방종에 빠지거나 오히려 감정 표현이 막힐 수 있다고 보았다.[256] 따라서 그는 감정 기억을 최후의 수단으로만 사용하도록 권장했으며, 스텔라 애들러와의 만남에서 이러한 입장을 명확히 했다.[263][264]

- 신체적 행동 방법 (Method of Physical Actions): 스타니슬랍스키 시스템 후기의 핵심으로, 배우가 구체적이고 목적이 있는 신체적 행동을 통해 역할의 감정과 내면 상태에 접근하는 방식이다.[29] 그는 단순히 대본을 읽고 분석하기보다, 배우들이 주어진 상황 속에서 인물의 행동을 즉흥적으로 시도해보는 "능동적 분석"을 강조했다.[30][251] 스타니슬랍스키는 "희곡에 대한 최고의 분석은 주어진 상황에서 행동을 취하는 것"이라고 주장하며[31], 배우가 진실된 신체적 행동을 수행하면 그에 맞는 내면의 감정과 생각이 자연스럽게 유발된다고 보았다.[254] 이는 감정에 직접 접근하는 것보다 더 신뢰할 수 있는 방법으로 여겨졌다.[257]

- 집중의 원 (Circles of Attention): 배우가 무대 위에서 집중력을 유지하고 확장하기 위한 훈련 방법이다.[319] 배우는 먼저 자기 주변의 작은 원(예: 손 안의 물건)에 집중하고, 점차 그 원을 넓혀 무대 위의 다른 배우나 공간 전체로 주의를 확장해 나간다. 이를 통해 배우는 무대 위에서 산만해지지 않고 역할과 상황에 깊이 몰입할 수 있다.

- 앙상블 (Ensemble): 개별 배우의 연기뿐만 아니라, 모든 배우가 서로 긴밀하게 호흡을 맞추며 조화로운 전체를 이루는 것을 중요하게 생각하는 개념이다.[320] 스타니슬랍스키는 모스크바 예술 극장 창립 초기부터 앙상블 정신을 강조했으며[77][78], 배우는 자신의 대사가 없는 순간에도 역할에 몰입하여 다른 배우들과 끊임없이 상호작용해야 한다고 보았다. '집중의 원' 훈련은 배우들이 서로에게 주의를 기울이며 앙상블 연기를 구축하는 데 도움을 준다.[319][320]

이 외에도 스타니슬랍스키는 배우가 역할의 목표를 명확히 이해하도록 돕는 과제 (Objective), 역할 전체를 관통하는 핵심 목표인 초과제 (Super-objective)[162], 역할의 감정적 흐름과 변화를 나타내는 스루 라인 (Through-line of action)[140], 그리고 극의 흐름을 세분화하여 분석하는 비트 (Unit/Bit)[141] 등의 개념을 통해 배우가 역할을 깊이 있게 분석하고 체화하도록 이끌었다. 이러한 개념들은 배우가 의식적인 노력을 통해 무의식적인 창조 과정을 자극하고, 궁극적으로 무대 위에서 진실된 삶을 살아내는 것을 목표로 한다.[25]

3. 3. 시스템의 발전과 영향

스타니슬랍스키가 창시한 시스템은 이전의 연극 시스템과 근본적으로 다른 특징을 지닌다. 이 시스템은 단순히 연기 결과만을 중시하는 것이 아니라, 그러한 결과를 낳는 원인, 즉 배우의 내면 과정에 주목한다.[316] 스타니슬랍스키는 희로애락과 같은 감정의 외면적 표현보다는, 그 감정이 발생하고 발전하는 내적 과정과 논리에 깊은 관심을 보였다. 그는 자신의 접근법을 '마음으로 체험하는 예술'이라 명명하고, 단순히 감정의 형태를 모방하는 '형태로 나타내는 예술'과 구분했다. 그는 배우가 창조의 순간에 느끼는 심리적 체험의 진실성이 배우 예술의 핵심이며, 이것이 관객에게 사상적, 정서적으로 가장 강력한 영향을 미치는 힘이라고 강조했다.[316] 스타니슬랍스키는 배우가 무대 위에서 자연스럽게 행동하여 관객이 실제 현실을 목격하는 것처럼 느끼게 해야 한다고 생각했다. 이를 위해 그는 기존의 과장되고 격한 연기 방식에서 벗어나야 한다고 주장했다.스타니슬랍스키 시스템은 1906년 그가 겪은 주요 예술적 위기를 계기로 본격적으로 발전하기 시작했다.[16] 초기에는 연출 중심적 기법을 사용했으나, 체호프나 고리키의 자연주의 작품을 연출하며 배우의 '내면 연기'와 심리 과정에 더 깊은 관심을 두게 되었다.[19] [20] 그는 심리적 사실주의에 기반한 배우 중심의 기법을 개발하기 시작했고, 연출보다는 리허설 과정과 배우 훈련에 초점을 맞추었다.[21] 그는 배우 훈련을 위한 연극 스튜디오 사용을 개척했으며,[22] 그의 시스템은 마이닝겐 극단의 앙상블 접근법, 말리 극장의 배우 중심 사실주의, 앙투안의 자연주의적 연출 등 세 가지 주요 흐름의 영향을 받아 체계화되었다.[23]

이 시스템은 배우의 의식적인 생각과 의지를 활용하여 통제하기 어려운 감정적 경험이나 무의식적 행동 같은 심리 과정을 간접적으로 활성화하는 것을 목표로 한다.[25] 리허설 과정에서 배우는 자신의 행동을 정당화할 내적 동기를 찾고, 특정 순간에 인물이 달성하고자 하는 목표('과제')를 정의해야 한다.[26] 스타니슬랍스키는 1909년에 처음으로 시스템을 언급했고, MAT는 1911년에 이를 공식적인 리허설 방법으로 채택했다.[27] [28] 그의 조수이자 친구인 레오폴드 슐레르지츠키가 이끈 제1 스튜디오는 1910년대 시스템의 초기 아이디어를 발전시키는 중요한 역할을 했다.[32] 초기 시스템의 주요 기법으로는 배우가 과거 경험을 활용하는 '감정 기억'(정동 기억)[135], "만약 ~라면?" 질문을 통해 허구적 상황에 몰입하는 '마법의 만약'[137], 인물의 감정적 여정을 나타내는 '스루 라인'[140], 대본을 작은 단위로 나누어 분석하는 '비트 분석'[141] 등이 있다.

후기에 스타니슬랍스키는 시스템을 더욱 발전시켜 '신체적 행동 방법'으로 알려진 보다 신체적인 접근법을 개발했다.[29] 그는 긴 토론 대신, 배우들이 극적인 상황 속에서 즉흥적으로 행동하며 분석하는 '능동적 분석'을 강조했다.[30] [251] 그는 "주어진 상황에서 행동을 취하는 것이 희곡에 대한 최고의 분석"이라고 주장했다.[31] 신체적 행동의 진실성에 집중하면 진실한 생각과 감정이 자연스럽게 따라온다고 보았다.[254] 이 시기에는 감정 기억 사용에 신중했으며, 마지막 수단으로만 사용하도록 권장했다.[256] [264] 대신 주어진 상황에 대한 상상력과 '마법의 만약'을 통해 간접적으로 감정을 유도하는 방식을 선호했다.[257] 또한, 역할 전체의 구조와 흐름을 파악하는 '역할의 원근법'[262] 개념을 강조했다.[258] 그는 1935년 오페라-드라마 스튜디오를 설립하여 이 후기 시스템을 가르치며 자신의 최종적인 유산을 확보하고자 했다.[32] [33]

스타니슬랍스키 시스템은 20세기 연극에 지대한 영향을 미쳤다. 제1 스튜디오 출신 배우들을 통해 그의 초기 시스템이 서양으로 전파되면서 서양 연기 방식에 혁신을 가져왔다.[34] 특히 미국에서는 리 스트라스버그가 스타니슬랍스키 시스템을 바탕으로 '메소드 연기'를 발전시켰고, 이는 많은 배우에게 영향을 주었다. 1934년 스타니슬랍스키가 스텔라 애들러에게 후기 시스템(특히 감정 기억 사용에 대한 변화된 입장)을 설명한 것은 미국 연극계에 큰 파장을 일으키기도 했다.[263] [264] 한편, 소련에서는 사회주의적 사실주의가 대두되면서 MAT와 스타니슬랍스키 시스템이 공식적인 모범으로 인정받았다.[35]

4. 한국 연극에 미친 영향

주어진 원본 소스에는 '콘스탄틴 스타니슬랍스키'의 '한국 연극에 미친 영향'에 대한 내용이 포함되어 있지 않습니다. 따라서 해당 섹션 내용을 작성할 수 없습니다.

5. 비판과 논쟁

스타니슬랍스키의 시스템은 그의 끊임없는 자기 성찰과 실험의 산물이었지만, 그 과정에서 여러 어려움과 비판에 직면했다. 초기에는 모리스 마테를링크의 상징주의 드라마를 연출하며 정적이고 서정적인 분위기를 연극적으로 구현하는 데 어려움을 겪었고, 이는 실험적인 실패로 평가받기도 했다.[101][102][103]

브세볼로드 메이에르홀드와의 협력으로 설립된 '극장 스튜디오'는 즉흥극을 활용한 새로운 연극 형식을 실험하는 장이었으나, 이 실험 역시 대중적인 성공을 거두지 못하고 문을 닫게 되었다.[105][106][107][108] 이 경험을 통해 스타니슬랍스키와 메이에르홀드는 새로운 연기 방법론을 적용하기 전에 배우 교육이 선행되어야 한다는 교훈을 얻었다.[109] 당시 블라디미르 네미로비치단첸코는 메이에르홀드가 스타니슬랍스키의 작업에 부정적인 영향을 미쳤다고 비판하기도 했다.[111]

스타니슬랍스키 자신도 시스템을 실제 연기에 적용하는 과정에서 어려움을 겪었다. 푸시킨의 ''모차르트와 살리에리''에서 살리에리 역을 준비하며 깊이 있는 내면 분석을 시도했지만, 이것이 공연에서 잠재적 의미를 지나치게 강조하여 원작의 운문 전달을 방해하는 결과를 낳기도 했다.[191] 이러한 어려움은 그가 이후 희곡 언어의 구조와 표현 방식에 더욱 주목하는 계기가 되었다.[192]

한편, 소련 시대에 사회주의적 사실주의가 예술계의 주류 이념으로 부상하면서, MAT와 스타니슬랍스키 시스템은 공식적인 모범으로 인정받았다.[35] 이는 시스템의 영향력을 보여주지만, 동시에 특정 정치 체제 하에서의 공식화라는 맥락에서 해석될 여지도 있다.

6. 저서

스타니슬랍스키는 배우를 위한 교육서와 자서전을 남겼다. 그의 주요 저서는 다음과 같다.

- '''《예술에서의 나의 생애》''' (Моя жизнь в искусствеrus, 1924년 영문판, 1926년 러시아어판): 스타니슬랍스키의 자서전이다.[289][290][291][294][295][296] 이 책은 그의 유년 시절부터 연극에 대한 열정, 스타니슬랍스키의 시스템 확립 과정, 모스크바 예술 극장의 활동, 러시아 혁명 등 격동의 시대를 거쳐온 그의 삶과 예술관을 담고 있다.

- '''《배우의 일》''' (Работа актера над собойrus): 스타니슬랍스키의 시스템의 핵심 이론을 담은 대표적인 저작이다. 본래 배우의 내적 경험과 외적 표현, 그리고 리허설 과정을 다루는 2권으로 구상되었으나,[237] 실제로는 총 3권으로 나뉘어 출판되었다.[238]

- * 제1부 '''《자신에 대한 배우의 작업: 경험 과정에서의 작업》''' (Работа актера над собой в процессе переживанияrus): 1926년 8월부터 집필을 시작하여[236] 허구의 학생 일기 형식으로 쓰였다. 배우의 내적 경험과 심리생리학적 접근을 다룬다. 이 책은 미국에서 먼저 《배우 수업》 (An Actor Prepareseng, 1936)이라는 제목으로 축약되어 출판되었는데, 이 때문에 많은 영어권 독자들이 시스템의 심리적 측면만을 전체 시스템으로 오해하기도 했다.[239] 이후 러시아에서는 더 완전한 내용으로 1938년에 출판되었다.[246] 편집 과정에서 미국 편집자 해프굿과 러시아 편집자 구레비치 사이의 의견 차이 및 스타니슬랍스키와의 소통 문제로 어려움을 겪기도 했다.[240][241][242][243]

- * 제2부 '''《자신에 대한 배우의 작업: 구현 과정에서의 작업》''' (Работа актера над собой в процессе воплощенияrus): 배우의 외적, 신체적 표현과 특징 묘사를 다룬다. 1948년 소련에서 출판되었고, 영어판은 《등장인물 구축》 (Building a Charactereng, 1949)이라는 제목으로 출간되었다.[247]

- * 제3부 '''《역할에 대한 배우의 작업》''' (Работа актера над рольюrus): 리허설 과정과 역할 창조를 다룬다. 1957년 소련에서 출판되었으며, 영어판은 《역할 창조》 (Creating a Roleeng, 1961)라는 제목으로 나왔다.[247]

《배우의 일》 시리즈는 러시아어 원판과 영어 번역판 간에 내용상 차이가 있으며, 특히 2부와 3부에서 그 차이가 크다.[248] 이후 2008년에는 제1, 2부의 완전한 러시아어판 영어 번역본이, 2010년에는 제3부의 영어 번역본이 출판되었다.[249]

참조

[1]

웹사이트

Constantin Stanislavski Biography.

https://www.biograph[...]

A&E Television Networks

2014-04-02

[2]

웹사이트

Konstantin Stanislavsky

https://www.britanni[...]

[3]

간행물

[4]

간행물

[5]

간행물

[6]

간행물

[7]

간행물

[8]

간행물

[9]

간행물

[10]

간행물

[11]

간행물

[12]

인용

[13]

간행물

[14]

간행물

[15]

간행물

[16]

간행물

[17]

간행물

[18]

간행물

[19]

간행물

[20]

간행물

[21]

간행물

[22]

간행물

[23]

간행물

[24]

간행물

[25]

간행물

[26]

간행물

[27]

간행물

[28]

간행물

[29]

간행물

[30]

간행물

[31]

인용

[32]

간행물

[33]

간행물

[34]

간행물

[35]

간행물

[36]

서적

Fedotova

Magarshack

1950

[37]

서적

Benedetti

199

[38]

서적

Benedetti

1999

[39]

서적

Braun

1982

[40]

서적

Carnicke

2000

[41]

서적

Benedetti

1999

[42]

서적

Benedetti

1999

[43]

서적

Benedetti

1989

[44]

서적

Benedetti

1999

[45]

서적

Benedetti

1999

[46]

서적

Benedetti

1999

[47]

서적

Benedetti

1999

[48]

서적

Benedetti

1999

[49]

서적

Golub

1998

[50]

서적

Benedetti

1989

[51]

서적

Golub

1998

[52]

서적

Benedetti

1999

[53]

서적

Benedetti

1999

[54]

서적

Benedetti

1999

[55]

서적

Magarshack

1950

[56]

서적

Benedetti

1999

[57]

서적

Benedetti

1999

[58]

서적

Benedetti

1999

[59]

서적

Benedetti

1999

[60]

서적

Benedetti

1999

[61]

서적

Magarshack

1950

[62]

서적

Benedetti

1999

[63]

서적

Benedetti

1999

[64]

서적

Benedetti

1999

[65]

서적

Benedetti

1999

[66]

서적

Benedetti

1999

[67]

서적

Magarshack

1950

[68]

서적

Benedetti

1989

[69]

서적

Benedetti

1999

[70]

서적

Benedetti

1989

[71]

서적

Benedetti (1999a, 44 and 50–51)

[72]

서적

Benedetti (1999a, 55)

[73]

서적

Benedetti (1999a, 59), Braun (1982, 60), Leach (2004, 11), and Worrall (1996, 43)

[74]

서적

Benedetti (1999a, 61), Braun (1982, 60), Carnicke (2000, 12), and Worrall (1996, 64)

[75]

서적

Benedetti (1989, 16) and (1999, 59–60), Braun (1982, 60), and Leach (2004, 12)

[76]

서적

Benedetti (1999a, 60–61)

[77]

서적

Benedetti (1989, 16) and Leach (2004, 11–13)

[78]

서적

Benedetti (1989, 17–18) and (1999, 61–62), Carnicke (2000, 29), and Leach (2004, 12–13)

[79]

서적

Benedetti (1999a, 62–63) and Worrall (1996, 37–38)

[80]

서적

Benedetti (1999a, 67) and Braun (1982, 61)

[81]

서적

Benedetti (1999a, 68), Braun (1982, 60), and Worrall (1996, 45)

[82]

서적

Benedetti (1999a, 70)

[83]

서적

Gordon (2006, 37–38, 55), Innes (2000, 54), Leach (2004, 10)

[84]

서적

Allen (2000, 11–16), Benedetti (1999a, 85–87) and (1999b, 257–259), Braun (1982, 62–65), and Leach (2004, 13–14)

[85]

서적

Rudnitsky (1981, 8); see also Benedetti (1999a, 85–87) and Braun (1982, 64–65)

[86]

서적

Benedetti (1999a, 85), Braun (1982, 64), and Carnicke (2000, 12)

[87]

서적

Allen (2000, 20–21) and Braun (1982, 64)

[88]

서적

Benedetti (1999a, 386), Braun (1982, 65–74), and Leach (2004, 13–14)

[89]

서적

Benedetti (1989, 25–26)

[90]

서적

Braun (1988, xvi) and Magarshack (1950, 201, 226)

[91]

서적

Benedetti (1999a, 119), Braun (1988, xvi) and Magarshack (1950, 201–202)

[92]

서적

Benedetti (1999a, 119–131), Braun (1988, xvi—xvii), Magarshack (1950, 202, 229, 244), and Worrall (1996, 131)

[93]

서적

Benedetti (1999a, 127–129)

[94]

서적

Benedetti (1999a, 127)

[95]

서적

Benedetti (1999a, 130), Braun (1988, xvii—xviii) and Magarshack (1950, 202, 244)

[96]

서적

Houghton (1973, 8)

[97]

서적

Worrall (1996, 36)

[98]

서적

Benedetti (1989, 23) and (1999a, 386–387) and Meyer (1974, 529–530, 820)

[99]

서적

Quoted by Meyer (1974, 820–821)

[100]

서적

Benedetti (1999a, 386), Braun (1982, 61, 73), Counsell (1996, 26–27), Gordon (2006, 37–38, 45), Leach (2004, 10), Innes (2000, 54)

[101]

서적

Benedetti (1999a, 149, 151), Braun (1982, 74) and (1995, 28), and Magarshack (1950, 266)

[102]

서적

Benedetti (1999a, 151), Braun (1995, 28), and Magarshack (1950, 265)

[103]

서적

Benedetti (1999a, 151–152, 386) and Braun (1982, 74) and (1995, 28)

[104]

서적

Leach (1989, 104) and Rudnitsky (1981, 70–71)

[105]

서적

Stanislavski, quoted by Rudnitsky (1981, 56); see also Benedetti (1999a, 155–156), Braun (1995, 29), and Magarshack (1950, 267)

[106]

서적

Benedetti (1999a, 154–156), Braun (1995, 27–29), Magarshack (1950, 267–274), and Rudnitsky (1981, 52–76)

[107]

서적

Leach (2004, 56)

[108]

서적

Benedetti (1999a, 159–161) and Magarshack (1950, 272–274)

[109]

서적

Meyerhold, quoted by Rudnitsky (1981, 74); see also Benedetti (1999a, 161) and Magarshack (1950, 273–274). Meyerhold went on to explore physical expressivity, coordination, and rhythm in his experiments in actor training (which would found [[Twentieth-century theatre|20th-century]] [[physical theatre]]), while, for the moment, Stanislavski pursued psychological expressivity through the actor's inner "[[psychotechnique]]"; see Benedetti (1999a, 161), Leach (2004, 1) and Rudnitsky (1981, 73). Rudnitsky observes that "Stanislavski at that time still believed in the possibility of 'peaceful coexistence' for [[Symbolism (arts)|Symbolist]] abstractions and the live, physical and psychological realization of completely credibly acted characters. Stanislavski's subsequent Symbolist productions showed his ineradicable striving toward [[Realism (theatre)|realistic]] justification and prosaic circumstantiality of Symbolist motifs" (1981, 75)

[110]

서적

Stanislavski, quoted by Rudnitsky (1981, 75)

[111]

서적

Benedetti (1999a, 156) and Braun (1995, 29)

[112]

서적

Benedetti (1999a, 154) and Magarshack (1950, 282–286)

[113]

서적

Benedetti (1999a, 159)

[114]

서적

Benedetti (1999a, 160)

[115]

서적

Benedetti (1999a, 161), Magarshack (1950, 276), and Worrall (1996, 170–171)

[116]

서적

Benedetti (1999a, 162) and Magarshack (1950, 276)

[117]

서적

Benedetti (1999a, 163–165) and Magarshack (1950, 276–277)

[118]

서적

Letter to his brother, Vladimir, quoted by Benedetti (1999a, 169)

[119]

서적

Benedetti (1999a, 165)

[120]

서적

Benedetti (1999a, 166–167) and Gordon (2006, 42)

[121]

서적

Benedetti (1998, xx) and Gordon (2006, 42)

[122]

서적

Benedetti (1999a, 166–167) and Gordon (2006, 42–44)

[123]

서적

Benedetti (1999a, 167–168), Gordon (2006, 42), and Magarshack (1950, 281–282)

[124]

서적

Stanislavski quoted by Benedetti (1999a, 168); see also Gordon (2006, 42–44)

[125]

서적

Benedetti (1999a, 167–168)

[126]

서적

Benedetti (1999a, 181) and Magarshack (1950, 306)

[127]

서적

Benedetti (1999a, 159, 172–174) and Magarshack (1950, 287). Benedetti argues that Stanislavski's "attempts to base the production on psychological action only, without gestures, conveying everything through the face and eyes, met with only partial success" (1999, 174)

[128]

서적

Benedetti (1999a, 172–173) and Magarshack (1950, 286–287)

[129]

서적

Stanislavski in a statement made on {{OldStyleDate|9 February|1908|27 January}}, quoted by Benedetti (1999a, 180); see also Magarshack (1950, 273–274)

[130]

서적

Benedetti (1999a, 177, 179, 183)

[131]

서적

Benedetti (1999a, 182–183). The "task" ({{langx|ru-latn|Zadacha}}) is also translated as an "objective" or "problem"; see Carnicke (1998, 181)

[132]

서적

Benedetti (1999a, 185) and Magarshack (1950, 304)

[133]

서적

Stanislavski, letter to Vera Kotlyarevskaya, {{OldStyleDate|18 May|1908|5 May}}; quoted by Benedetti (1999a, 184) and Whyman (2008, 247–248). Benedetti indicates that this is the earliest mention of the concept of "[[affective memory]]" in Stanislavski's writings and occurs before his exposure to the work of [[Théodule-Armand Ribot]] in July 1908. Whyman highlights Stanislavski's interest in the unity of physical and psychological processes in the same year that he discovers Ribot, although she maintains that he sometimes discusses the relationship in [[Dualism (philosophy of mind)|dualist]] terms; see Whyman (2008, 248–253)

[134]

서적

Benedetti (1999a, 184–185) and Magarshack (1950, 304). Ribot's books ''The Diseases of the Memory'' and ''The Diseases of the Will'' had been published in Russian translation in 1900; see Ribot (2006) and (2007) for English-language versions

[135]

서적

Benedetti (1999a, 185), Counsell (1996, 28–29), and Stanislavski (1938, 197–198)

[136]

서적

Benedetti (1999a, 185–186) and Magarshack (1950, 294, 304). Drawing on Gogol's notes on the play, Stanislavski insisted that its exaggerated external action must be justified through the creation of a correspondingly intense inner life; see Benedetti (1999a, 185–186) and (2005, 100–101)

[137]

서적

Benedetti (1999a, 200) and Magarshack (1950, 304–305)

[138]

서적

Carnicke (2000, 30–31), Gordon (2006, 45–48), Leach (2004, 16–17), Magarshack (1950, 304–306), and Worrall (1996, 181–182). Magarshack describes the production as "the first play he produced according to his system."

[139]

서적

Benedetti (1999a, 190), Leach (2004, 17), and Magarshack (1950, 305)

[140]

서적

Leach (2004, 17) and Magarshack (1950, 307)

[141]

서적

Benedetti

1999

[142]

서적

Benedetti

1999

[143]

서적

Leach

2004

[144]

서적

Leach

2004

[145]

서적

Benedetti

1999

[146]

서적

Carnicke

2000

[147]

서적

Benedetti

1999

[148]

서적

Benedetti

1999

[149]

서적

Benedetti

1999

[150]

서적

Benedetti

1999

[151]

서적

Bablet

1962

[152]

서적

Bablet

1962

[153]

서적

Bablet

1962

[154]

서적

Bablet

1962

[155]

서적

Bablet

1962

[156]

서적

Bablet

1962

[157]

서적

Bablet

1962

[158]

서적

Benedetti

1999

[159]

서적

Benedetti

1999

[160]

서적

Benedetti

1999

[161]

서적

Benedetti

1999

[162]

서적

Benedetti

1999

[163]

서적

Benedetti

1999

[164]

서적

Benedetti

1999

[165]

서적

Benedetti

1999

[166]

서적

Benedetti

1999

[167]

서적

Benedetti

1999

[168]

서적

Benedetti

1999

[169]

서적

Gauss

1999

[170]

서적

Benedetti

1999

[171]

서적

Benedetti

1999

[172]

서적

Benedetti

1999

[173]

서적

Benedetti

1999

[174]

서적

Benedetti

1999

[175]

서적

Benedetti

1999

[176]

서적

[177]

서적

[178]

서적

[179]

서적

[180]

서적

[181]

서적

[182]

서적

[183]

서적

[184]

서적

[185]

서적

[186]

서적

[187]

서적

[188]

서적

[189]

서적

[190]

서적

[191]

서적

[192]

서적

[193]

서적

[194]

서적

[195]

서적

[196]

서적

[197]

서적

[198]

서적

[199]

서적

[200]

서적

[201]

서적

[202]

서적

[203]

서적

[204]

서적

[205]

서적

[206]

서적

[207]

서적

[208]

서적

[209]

서적

[210]

서적

[211]

서적

Benedetti (1999a, 283)

1999

[212]

서적

Benedetti (1999a, 283)

1999

[213]

서적

Benedetti (1999a, 284)

1999

[214]

서적

Benedetti (1999a, 284–287)

1999

[215]

서적

Benedetti (1999a, 286)

1999

[216]

서적

Benedetti (1999a, 283, 286)

1999

[217]

서적

Benedetti (1999a, 287)

1999

[218]

서적

Benedetti (1999a, 288)

1999

[219]

서적

Benedetti (1999a, 289–291)

1999

[220]

서적

Benedetti (1999a, 291–94)

1999

[221]

서적

Benedetti (1999a, 294)

1999

[222]

서적

Benedetti (1999a, 294)

1999

[223]

서적

Benedetti (1999a, 295)

1999

[224]

서적

Benedetti (1999a, 297–298)

1999

[225]

서적

Benedetti (1999a, 301)

1999

[226]

서적

Benedetti (1999a, 299, 315)

1999

[227]

서적

Benedetti (1999a, 302)

1999

[228]

서적

Benedetti (1999a, 302)

1999

[229]

서적

Benedetti (1999a, 302)

1999

[230]

서적

Benedetti (1999a, 304)

1999

[231]

서적

Benedetti (1999a, 306–308)

1999

[232]

서적

Benedetti (1999a, 308–309)

1999

[233]

서적

Benedetti (1999a, 309)

1999

[234]

서적

Benedetti (1999a, 317)

1999

[235]

서적

Benedetti (1999a, 317)

1999

[236]

서적

Benedetti (1999a, 303)

1999

[237]

서적

Benedetti (1999a, 331)

1999

[238]

서적

Benedetti (1999a, 331)

1999

[239]

서적

Benedetti (1999a, 332)

1999

[240]

서적

Benedetti (1999a, 344)

1999

[241]

서적

Benedetti (1999a, 345)

1999

[242]

서적

Benedetti (1999a, 346)

1999

[243]

서적

Benedetti (1999a, 347)

1999

[244]

서적

Benedetti (1999a, 350)

1999

[245]

서적

Benedetti (1999a, 366–367)

1999

[246]

서적

1999

[247]

서적

1998

[248]

서적

1998

[249]

서적

1938

[250]

서적

1999

[251]

서적

1999

[252]

서적

1999

[253]

서적

1999

[254]

서적

1999

[255]

서적

1999

[256]

서적

1999

[257]

서적

1999

[258]

서적

1999

[259]

서적

1999

[260]

서적

1998

[261]

서적

1998

[262]

서적

1998

[263]

서적

1999

[264]

서적

1999

[265]

서적

1999

[266]

서적

1999

[267]

서적

1999

[268]

서적

1999

[269]

서적

1999

[270]

서적

1999

[271]

서적

1999

[272]

서적

1999

[273]

서적

1999

[274]

서적

1999

[275]

서적

1999

[276]

서적

1999

[277]

서적

1999

[278]

서적

1950

[279]

서적

1999

[280]

서적

1999

[281]

문서

Benedetti (1999a, 371, 373) and Whyman (2008, 136)

[282]

문서

Benedetti (1999a, 373), Leach (2004, 23), and Rudnitsky (1981, xv)

[283]

문서

Benedetti (1999a, 373)

[284]

문서

Benedetti (1999a, 374) and Magarshack (1950, 404)

[285]

문서

Magarshack (1950, 404)

[286]

문서

Benedetti (1999a, 375)

[287]

문서

Benedetti (1999a, 376) and Magarshack (1950, 404)

[288]

문서

自分と他人の演技感情の矛盾や解決法から逃げず、ノートを取り続けた。また帝室小劇場(マールイ劇場)など劇場に良く通った。

[289]

서적

スタニスラーフスキイ自伝

岩波文庫

1942

[290]

서적

スタニスラフスキイ

弘文堂

1951

[291]

서적

スタニスラーフスキイ自伝

岩波文庫

1942

[292]

서적

ロシアとソ連 歴史に消された者たち 古儀式派が変えた超大国の歴史

河出書房新社

2013

[293]

서적

スタニスラフスキイ

弘文堂

1951

[294]

서적

スタニスラーフスキイ自伝

岩波文庫

1942

[295]

서적

スタニスラフスキイ

弘文堂

1951

[296]

서적

スタニスラフスキイ

弘文堂

1951

[297]

서적

芸術におけるわが生涯

岩波文庫

2008

[298]

서적

スタニスラフスキイ

弘文堂

1951

[299]

서적

スタニスラーフスキイ自伝

岩波文庫

1942

[299]

서적

芸術におけるわが生涯

岩波文庫

2008

[300]

서적

スタニスラーフスキイ自伝

岩波文庫

1942

[301]

서적

スタニスラフスキイ

弘文堂

1951

[302]

서적

スタニスラーフスキイ自伝

岩波文庫

1942

[303]

서적

スタニスラーフスキイ自伝

岩波文庫

1942

[303]

서적

スタニスラフスキイ

弘文堂

1951

[304]

서적

スタニスラフスキイ

弘文堂

1951

[305]

서적

芸術におけるわが生涯

岩波文庫

2008

[306]

서적

スタニスラフスキイ

弘文堂

1951

[307]

서적

スタニスラフスキイ

弘文堂

1951

[308]

서적

スタニスラフスキイ

弘文堂

1951

[309]

서적

モスクワ藝術座六十年史

筑摩書房

1958

[310]

서적

俳優修業

道統社

1943

[311]

서적

俳優修業

道統社

1943

[312]

문서

スタニスラフスキーは彼を形で示す俳優の代表とみている。

[313]

문서

スタニスラフスキーは彼の演技を見て役を生きることに関心をもったとする。

[314]

문서

第1章「序章」(1913-1914年)と第2章「探究」(1912-1913年、遺稿)。

[315]

서적

연극의 이해

예니

1998

[316]

백과사전

글로벌 세계대백과사전

[317]

서적

배우가 준비해야 하는 것(An Actor Prepares)

예니

[318]

서적

연극의 이해

예니

[319]

서적

연극의 이해

예니

[320]

서적

연극의 이해

예니

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com