과학사회학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

과학사회학은 과학과 사회의 상호 관계를 연구하는 사회학의 한 분야이다. 로버트 머튼은 과학사회학의 창시자로, 과학 활동이 보편주의, 공유주의, 이해관계 초월성, 체계적 회의주의의 네 가지 규범에 의해 유지된다고 보았다. 이후 지식사회학, 기능주의, 쿤의 패러다임 이론 등의 영향을 받아 발전했으며, 과학기술사회론(STS), 대중의 과학 이해(PUS) 등 다양한 연구 분야로 확장되었다. 과학자들의 연구 동기, 보상 체계, 과학 지식의 사회적 구성 등을 연구하며, 머튼 규범에 대한 비판과 과학 지식 사회학의 등장으로 이어졌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 과학학 - 통섭

통섭은 여러 분야의 지식과 증거를 통합하여 더 강력하고 신뢰할 수 있는 결론을 도출하는 개념으로, 과학, 역사, 예술 등 다양한 분야에서 활용되며, 과학적 증거의 수렴과 강도를 통해 결론을 도출하고, 선거 과정의 정상성을 확인하는 방법론으로도 사용된다. - 과학학 - 귀스타브 랑송

프랑스의 문학사가이자 비평가인 귀스타브 랑송은 20세기 초 프랑스 대학 시스템 개혁에 기여하고 문학과 문화 연구를 융합한 문학사적 저술을 통해 프랑스 문예 비평에 큰 영향을 미쳤다. - 사회학 - 거버넌스

거버넌스는 사회적 통치 시스템을 의미하며, 정부, 시민사회, 시장의 파트너십을 통해 정책을 결정하고 집행하며 다양한 유형으로 나타나며, 경제 성장, 부패 감소, 정치적 안정 강화 등에 긍정적인 영향을 미친다. - 사회학 - 세계화

세계화는 상품, 서비스, 정보, 자본, 사람들의 국경을 초월한 흐름과 상호연결 증대를 의미하는 복합적인 현상으로, 경제, 문화, 정치적 측면에서 긍정적 효과와 부정적 영향에 대한 논쟁을 야기하며 지속가능한 발전을 위한 국제적 협력이 요구된다. - 미완성 문단이 포함된 문서 - 나고야시

아이치현에 위치한 나고야시는 아쓰타 신궁을 중심으로 발전하여 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스 등의 거점이었으며, 도요타 자동차 중심의 자동차 산업과 MICE 산업 발달, 엑스포 2005 개최, 나고야 의정서 채택 등으로 국제적인 도시로 성장한 16개 구로 구성된 약 230만 명의 인구를 가진 복합적인 도시이다. - 미완성 문단이 포함된 문서 - 진공관

진공관은 진공 상태 용기 내부에 전극을 갖춘 전자 장치로, 다이오드와 트라이오드 발명 후 20세기 중반까지 널리 쓰였으나 트랜지스터 등장으로 사용이 줄었지만, 고주파/고출력 분야나 오디오 앰프 등 특정 분야에서 다양한 종류로 여전히 사용되고 있다.

2. 역사

로버트 머튼(Robert K. Merton)은 과학사회학의 창시자로 알려져 있다. 머튼은 1938년 박사 학위 논문 "17세기 영국에서의 과학·기술·사회"에서 과학에 관한 역사사회학 연구를 시작했다. 그는 과학을 과학 지식을 생산하고 응용하며, 과학자 집단에 의해 담당되는 사회 제도의 하나로 보았다.

1930년대 하버드 대학교 대학원에서 머튼은 과학사 연구자 조지 사턴(George Sarton)의 지도를 받으며 과학의 인지적 발전과 사회·문화 구조와의 상호 관계를 연구했다.

하지만 1940년대부터 1950년대에 걸쳐 미국 사회학계에서는 과학 지식과 사회와의 상호 작용을 주제로 하는 연구가 좌경적으로 여겨져 금기시되는 경향이 있었다.[1] 제2차 세계 대전 이후 냉전 체제 속에서 이러한 경향은 더욱 심화되었다.

이러한 상황에서 머튼은 연구 방향을 전환하여, 자율적인 사회 시스템으로서의 과학자 집단 내부의 구조와 기능 분석에 집중했다. 그는 과학자 집단을 규율하는 규범 구조를 분석하고, 과학 활동이 확증된 지식의 증대라는 목표를 달성하기 위한 독자적인 에토스(倫理観)에 의해 지탱된다고 보았다.

이 시기 머튼의 연구를 계승한 구조·기능주의적 과학사회학 연구로는 워렌 해그스트롬(Warren O. Hagstrom)의 『과학자 집단 (The Scientific Community)』, 노먼 스토러(Norman W. Storer)의 『과학의 사회 시스템 (The social system of science)』 등이 있다. 데렉 드 솔라 프라이스(Derek J. de Solla Price) 등은 양적인 과학사회학 연구를 통해 과학 활동이 17세기 이래 지수 함수적으로 증가해 왔음을 밝혔다.

머튼의 연구를 계승한 이들은 과학자의 보상 체계나 연구 시설에 관한 제도 분석, 논문 간의 인용 분석 등을 주로 다루면서, 과학 이론의 내면은 블랙박스에 넣어 다루지 않았다. 이러한 과학사회학 연구를 "과학자의 사회학"이라고 부를 수 있다.

2. 1. 지식사회학

칼 마르크스와 프리드리히 엥겔스는 물질적인 발전이 개인의 사회적·정치적·지적 생활을 결정한다는 유물론적 사고를 주창하였다.[10] 이들은 자연과학 지식이 다른 학문과는 달리 경제적 요소의 영향을 받지 않음을 인정하면서도, 자연과학이 형성되는 과정에는 상공업의 발전과 같은 경제적 요인이 작용하며,[11][12] 지배계급은 자신을 보호하고 타인을 억압하기 위한 수단으로 자연과학과 기술들을 이용한다고 보았다.[13]한편, 미국의 사회학자 피티림 소로킨은 자연과학을 포함한 모든 종류의 지식이 문화정신으로부터 나온다는 관념론적인 입장을 취했다.[14] 문화정신은 세상의 실재(實在)의 정체와 이것을 추구하는 방법에 대한 사람들의 시각으로, 크게 이념지향·중도지향·감각지향으로 나눌 수 있다. 이념지향적인 문화정신은 세상을 비물질적이고 변하지 않는 것으로 생각하며, 인간은 물질적 욕구를 인내함으로써 정신적 욕구를 충족해야한다고 생각한다. 반면 감각지향적인 문화정신은 감각기관을 통해 느끼는 것이 진실이라고 생각하며, 물질적 욕구의 만족을 중요하게 생각한다. 중도지향은 언급한 두 가지의 성질을 모두 갖고 있는 것이다.[15] 소로킨은 지난 몇 세기 동안 감각지향적인 문화정신이 세계를 지배해왔으며, 이것이 현대과학의 출현을 유도했다고 보았다.[16]

2. 2. 기능주의

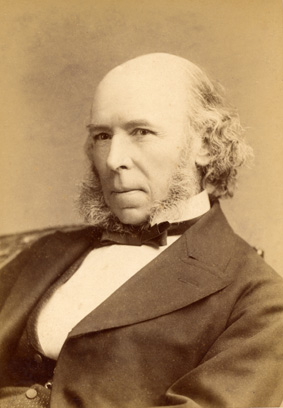

19세기의 사회학자 허버트 스펜서는 생물체가 내부 기관들의 상호작용 덕분에 삶을 유지하며 외부 환경에 맞춰 진화함을 알게 되었다. 그는 인간 사회도 생물체와 비슷한 양상을 보일 것이라 생각하였으며, 이를 기반으로 기능주의를 정립하였다. 기능주의는 사회를 규범·관습·전통·제도의 4가지 요소가 유기적으로 결합한 체계로 규정한다. 건강한 사회에서는 각각의 요소들이 조화롭게 균형을 이루며, 만약 구성원 중 일부에 변화가 생기거나 외부로부터 충격이 가해지면 다른 요소들이 발맞추어 변화함으로써 사회는 새로운 질서를 되찾는다.

미국의 탤컷 파슨스는 사회가 질서를 유지하기 위하여 갖고 있어야 할 특징을 형태유지· 단위통합· 목표달성· 적응의 4가지로 나누었다.[17] 형태유지는 사회가 문화와 관습을 보존함으로써 자신의 정체성을 유지하려는 욕구로, 생명체가 자신의 외형과 내부 기관의 기능을 유지하는 것과 비슷하다. 이 욕구를 충족하기 위해 학교나 종교· 법 등이 존재한다.[17] 단위통합은 사회가 구성원을 유기적으로 결합함으로써 와해를 막고자하는 욕구로, 친족관계나 잘 짜여진 조직이 이러한 욕구를 충족한다. 생물체가 내부 기관을 유기적으로 연결하여 항상성을 유지하는 것과 비슷한 셈이다.[17] 한편, 목표달성은 사회가 공공의 목표를 설정함으로써 구성원의 협력을 도모하고 우호관계를 증진하고자 하는 욕구를 말한다. 정치활동이 존재하는 이유가 바로 이 때문이다. 마지막으로 적응은 사회가 외부의 충격에으로부터 자신을 보호하려는 욕구로, 생명체가 외부 변화에 적응하고 진화하는 것과 비슷하다.[17] 기능주의는 20세기 중반까지 사회학을 지배하는 사상이었으며 로버트 킹 머턴이 과학사회학을 정립하는데 큰 영향을 주었다.

2. 3. 머턴의 등장

로버트 K. 머턴은 과학사회학의 창시자로 널리 알려져 있다.[18] 머턴은 1910년 필라델피아의 노동자 가정에서 태어나 1931년 템플 대학을 졸업하고 하버드 대학교 사회학과 대학원에 진학했다. 피티림 소로킨, 탤컷 파슨스에게서 사회학을, 조지 사튼, 알프레드 화이트헤드 등에게서 과학사와 과학철학 등을 배우며 과학과 사회의 관계에 관심을 갖게 되었다.[19]머턴은 과학을 사회의 필요에 따라 지식을 생산하고 전달하며, 과학자 집단에 의해 담당되는 사회 제도의 하나로 보았다. 1930년대 머턴은 과학의 인지적 발전과 사회·문화 구조와의 상호 관계를 기본적인 문제로 인식하고 박사 학위 논문을 집필했다.

하지만 1940년대부터 1950년대에 걸쳐 미국 사회학계에서 과학사회학 연구는 크게 주목받지 못했다. 당시 미국 사회에서는 과학 지식과 사회의 상호 작용을 연구하는 것이 좌경적이라고 여겨졌고[1], 제2차 세계 대전 이후 냉전 체제 속에서 금기시되었기 때문이다.

이러한 상황에서 머턴은 과학사회학 연구의 방향을 전환하여, 과학자 집단 내부의 구조와 기능 분석에 집중했다. 그는 과학을 확증된 지식의 증대를 목표로 하는 독자적인 에토스에 의해 유지되는 활동으로 보고, 과학자들을 규율하는 규범 구조를 분석했다.

2. 3. 1. 지식사회학 비판

로버트 K. 머턴은 지식사회학이 지나치게 추상적이고 사변적이라고 비판했다. 그는 지식사회학이 지식의 실존적 기초, 즉 "지식이 무엇에서 기원하는가?"라는 물음에만 매달렸으며, 학자들이 자신의 신념에 따라 유물론·관념론의 입장을 변호하는 데 그쳤다고 보았다.[22][23] 머턴은 1945년 논문 〈지식사회학 ''The Sociology of Science''〉에서 "지식사회학이 가설과 절대적 교조(敎條)를 혼동하는 시대에서 벗어나고 있으며, 기존의 사변적 통찰은 철저한 검증을 받고 있다"라고 주장했다.[24]2. 3. 2. 17세기 과학사 연구

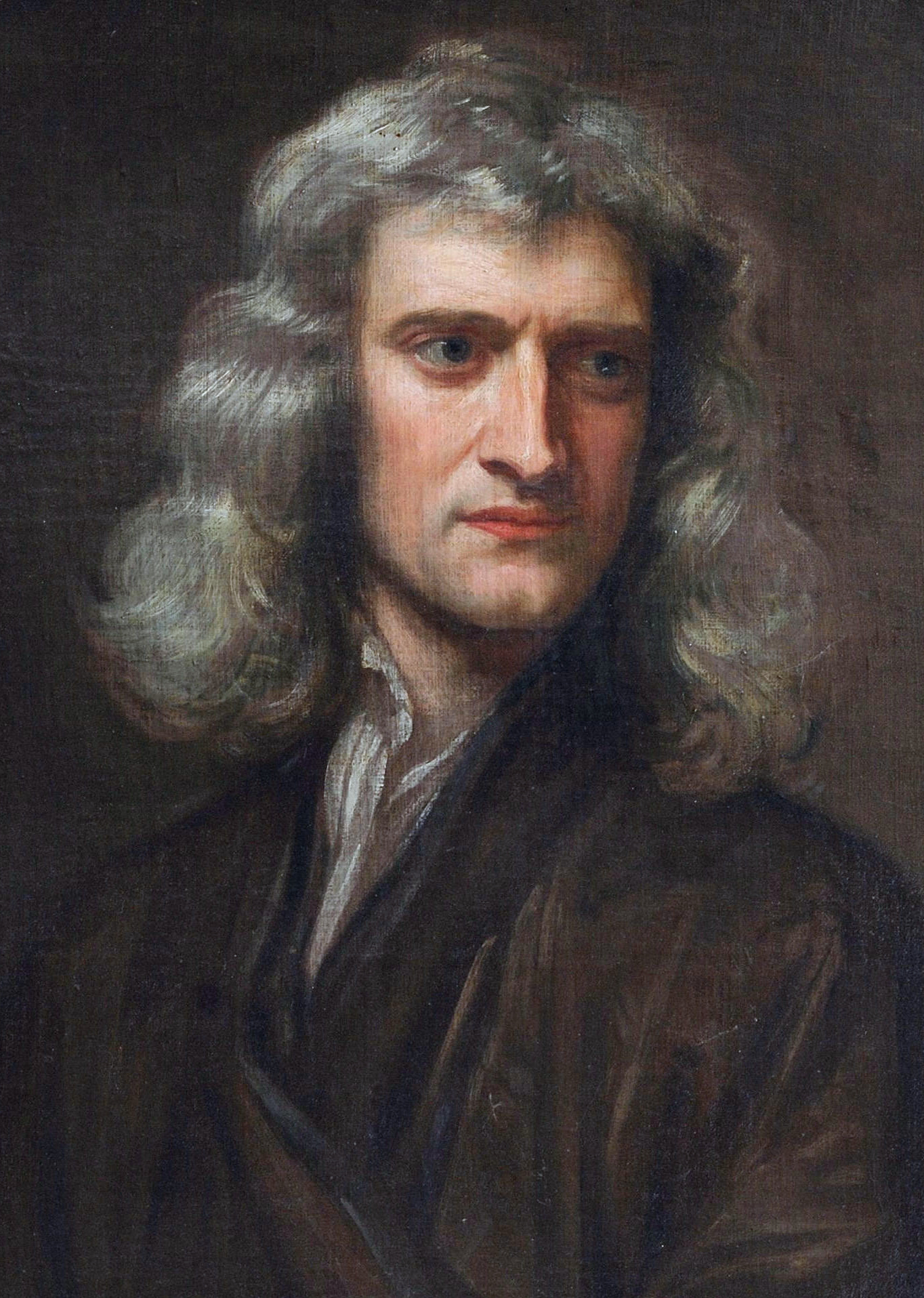

17세기 전반에 걸쳐 영국 과학은 급속도로 발전하였다. 로버트 보일, 존 레이, 프랜시스 윌러바이, 아이작 뉴턴과 같은 뛰어난 학자들이 많은 업적을 남겼으며, 1660년에는 영국 국왕 찰스 2세의 지원 하에 과학자들의 학술단체인 왕립학회가 설립되었다.[25][26] 왕립학회는 1665년부터 세계 최초의 학술지 중 하나인 《철학회보(''Philosophical Transactions'')》를 발행하여 학자들이 체계적으로 교류할 수 있도록 도왔다.[27] 로버트 K. 머턴은 과학 발전이 당시 영국의 사회적 배경의 영향을 크게 받았다고 생각하여 이를 주제로 학위 연구를 진행하였으며, 1938년에 논문 《17세기 영국의 과학, 기술과 사회 ''Science, Technology and Society in Seventeenth-Century England''》를 발표한다.[28]

머턴은 《17세기 영국의 과학, 기술과 사회》에서 청교도주의가 근대 과학의 발전에 영향을 미쳤다고 지적하였다.

2. 3. 3. 과학사회학의 정립

로버트 K. 머턴은 과학의 구조를 사회학적으로 설명해야 할 필요성을 느껴, 과학의 내부 구조를 연구한 논문들을 발표했다.[30][31] 머튼은 과학을 "과학자를 구속하는 가치와 규범의 정서적 복합체"로 정의했다. 그는 과학이라는 활동은 확증된 지식의 증대라는 목표를 달성하는 데 적합한 독자적인 에토스에 의해 지탱된다고 보았다.3. 과학의 규범구조

머턴은 과학을 사회체계로서 "과학자를 구속하는 가치와 규범의 정서적 복합체"로 정의한다.[32] 과학의 규범은 과학자들이 특정한 행동을 하도록 명령하거나 금지하며, 때로는 허용하거나 추천하여 과학자들의 행동을 규제한다. 이러한 규범은 연구자들의 일탈을 막고 과학적 가치를 지향하며, 기능주의적 관점에서 과학이라는 사회체계를 유지하는 데 기여한다.[33]

머턴은 과학자들이 #보편주의, #공유주의, #이해중립성, #회의주의라는 네 가지 규범을 따라야 한다고 제시했다.[34]

3. 1. 과학이 지향하는 가치

머턴은 과학의 가치를 객관성, 독창성, 적절성으로 구분하였다.[33] 객관성은 중립적이고 완벽한 지식체계를 위하여 노력하는 것이다. 객관성은 과학의 중심적인 가치이며 연구자들의 개방성과 합리성 등으로 나타난다. 독창성은 새로운 지식체계를 추구하는 것으로 현대 과학에서 특히 중요하며, 호기심과 창의성, 혁신 등으로 표현된다. 마지막으로 적절성은 사회 발전에 기여할 수 있는 지식의 추구를 뜻하는데, 이러한 가치가 내면화되면 학자들은 인간애와 불의에 대한 분노 등을 느끼게 된다.[33]3. 2. 과학에 내재하는 규범

머턴에 따르면 과학자들은 보편주의, 공유주의, 이해중립성, 회의주의의 네 가지 규범을 따른다.[34] 성정훈은 머튼이 제시한 네 가지 규범에 독창성(Originality)을 추가하여 소위 머튼 CUDOS를 제시했다.[2]- 공유주의(Communalism): 과학자는 발견을 독차지해서는 안 되며, 비밀주의는 허용되지 않는다.

- 보편주의(Universalism): 과학적 업적은 과학자의 개인적 성격이나 사회적 지위와 관계없이 평가되어야 한다.

- 무사심(Disinterestedness): 과학자는 발견한 것을 사심 없이 사용해야 한다.

- 독창성(Originality): 과학자의 주장은 새로운 것이어야 하며, 지식이나 이해에 새로운 무언가를 추가하는 것이어야 한다.

- 체계적 회의주의(Skepticism): 과학자는 새로운 지식을 비판적이고 객관적으로 평가해야 한다.

이러한 규범들은 과학 연구의 객관성과 신뢰성을 확보하는 데 중요한 역할을 한다. 각 규범에 대한 자세한 내용은 하위 섹션( #보편주의, #공유주의, #이해중립성, #회의주의 )을 참고하라.

3. 2. 1. 보편주의

과학적 주장은 비인격적 기준에 따라 평가되어야 하며, 연구자의 배경은 영향을 미칠 수 없다.[35] 예를 들어, 독일을 싫어하는 사람이라도 하버가 개발한 암모니아 제법을 무효화할 수 없으며, 영국인을 혐오하는 사람이라도 뉴턴이 발견한 만유인력의 법칙을 폐기할 수는 없다.[36] 이는 능력 있는 사람이면 누구나 연구에 참여할 수 있게 하고, 지식체계 증진에 기여한다.물론 과학의 보편주의가 항상 존중받는 것은 아니다. 세계대전 시기 독일이나 스탈린 치하 소비에트 연방에서는 국수주의, 전체주의, 인종주의가 횡행하여 과학자들이 보편주의를 포기하도록 강요받았다.[37] 그럼에도 불구하고 과학자들은 보편주의를 지켜냈다고 머턴은 말한다.[37]

3. 2. 2. 공유주의

과학 지식은 인류 공동의 재산이므로, 어느 누구도 배타적 소유권을 주장할 수 없다. 심지어 법칙이나 이론을 처음으로 발견하거나 정립한 과학자들조차 지식을 사용하는 데 있어서 특권을 가지지 못한다. 연구자들이 과학 지식에 대해 주장할 수 있는 것은 자신이 최초로 법칙이나 이론을 발견했다는 명예와 함께 학계와 일반인들로부터 받는 존경뿐이다.[38] 예를 들어 아인슈타인은 상대성 이론의 제창자라는 명예와 존경을 누릴 수는 있어도 이론이 자신만의 것이라고 주장할 수도, 자식에게 상속할 수도 없었다. 공유주의는 학자들 간의 교류를 활성화함으로써 현대 과학 발전에 기여했다고 평가된다.[39]공유주의가 등장한 배경에는 여러 가지가 있다. 계몽주의는 그중 하나인데, 일례로 18세기 프랑스의 과학자 뢰미르는 "과학 지식을 소수의 연구자들이 독점할 수 있는 시기는 지났다. 우리는 지식을 공개함으로써 세계의 다른 지역 사람들을 도와야 한다"라고 주장하였다.[40] 특히 《철학회보》와 같은 초기 학술지들은 연구 결과를 먼저 발표하는 쪽이 최초 발견자의 지위를 얻는다고 홍보함으로써, 지적 재산권 침해를 우려하여 연구 공개를 망설이는 학자의 논문 투고를 이끌었다.[41] 한편, 자신의 성과를 평가하는 과학자들의 인식도 적잖은 영향을 미쳤다. 뉴턴이 "내가 더 멀리까지 관찰할 수 있었던 것은 거인의 어깨 위에 서 있었기 때문이다"라고 지적했듯이, 연구자들은 동료나 선배의 업적이 자신의 연구에 많은 도움을 주었음을 인정하였다. 따라서 지식에 대한 재산권을 주장하지 않음으로써 자신의 연구에 직접·간접적으로 기여한 사람들을 존중하는 것이다.[42]

한편, 공유주의가 자본주의와 충돌하는 것에 대해 학자들은 여러 반응을 보인다. 어떤 연구자들은 자신의 업적에 대해 특허를 취득하기도 하고, 다른 사람들은 사회주의 경제 체제로 이행함으로써 사회와 과학 사이의 괴리를 종식시키자고 주장한다.[43]

3. 2. 3. 이해중립성

과학자의 연구 결과는 학계의 엄정한 평가를 거치며, 이 과정에서 비합리적이거나 편파적인 부분은 지적된다.[44] 따라서 연구자들은 자신의 품위를 지키고 처벌을 피하기 위해 정직하게 결과를 발표해야 한다.[44] 이는 연구의 궁극적인 목적이 순수한 지식 추구이든, 명예와 부를 얻기 위한 것이든 마찬가지이다. 경쟁자를 제치거나 명예를 얻기 위해 결과를 위조하거나 가치 없는 논문을 대량 생산하는 전략은 동료 평가 과정에서 대부분 적발되어 처벌로 이어진다.[44] 특히 정직을 중요하게 생각하는 학자라면 논문 위조나 표절에 대해 심리적 부담감을 느낄 것이다.[44]3. 2. 4. 회의주의

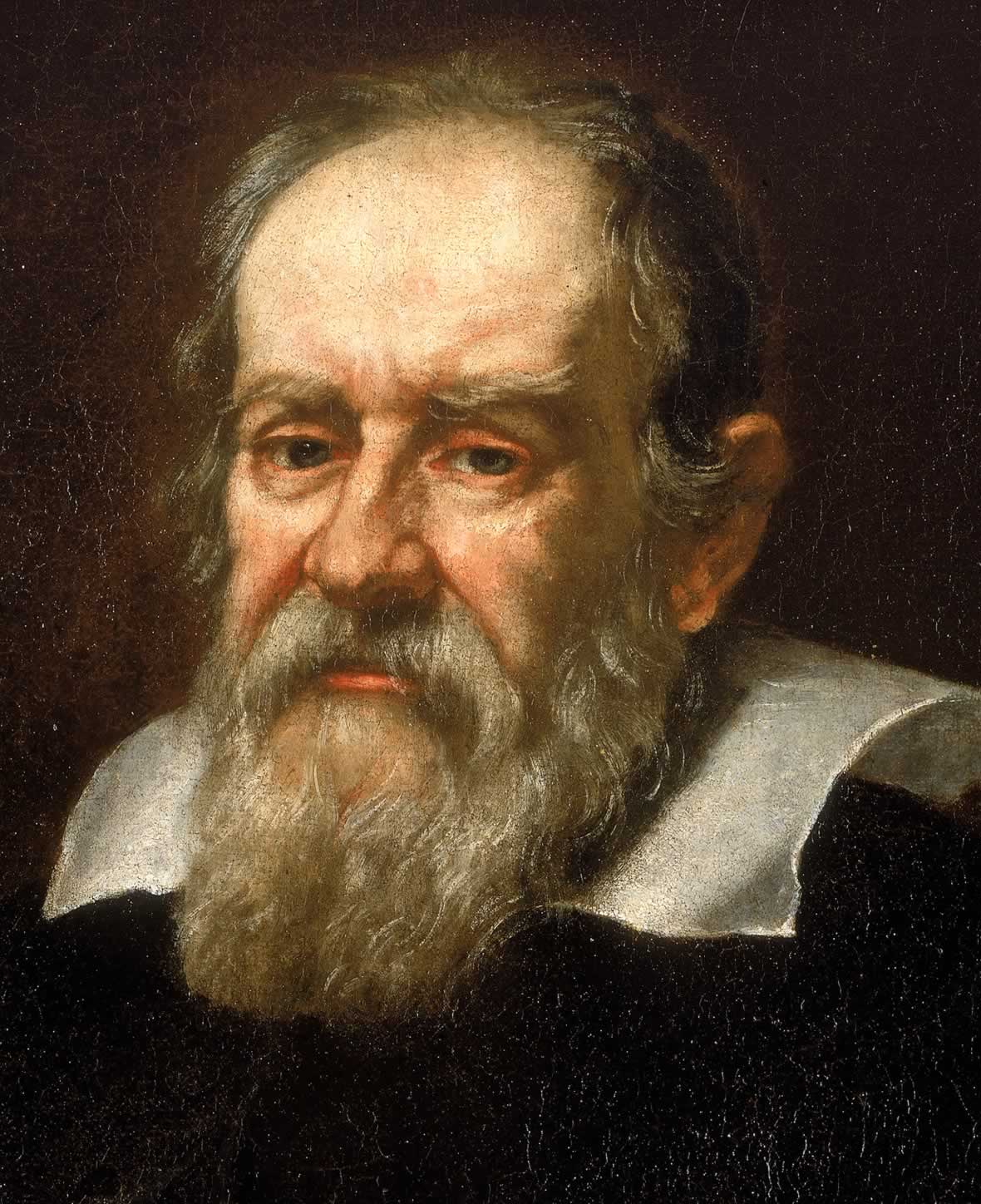

과학자의 학설이나 주장은 받아들여지기 전에 논리적이고 경험적인 기준에 기반한 검증을 거쳐야 한다. 이러한 태도는 보편주의, 공유주의, 이해중립성의 규범을 실현하는 방법론이다.[45] 특히 회의주의는 과학이 다른 사회 체계와 충돌을 일으키는 원인이 되는데, 이는 과학의 검증 대상에 특정 사회나 종교에서 진리로 받아들이는 명제들이 포함되기 때문이다. 만약 과학이 철저한 검증을 통해 명제들이 틀렸음을 보인다면, 자신의 영역을 침해받은 사회나 종교 집단은 극렬하게 저항할 것이다.[45] 예를 들어 16세기 유럽에서 코페르니쿠스와 갈릴레이를 비롯한 천문학자들이 태양중심설을 주장했을 때, 기독교는 교리에 어긋난다는 이유로 태양중심설을 탄압하였다. 그리고 생물학자들이 진화론을 제창하자, 신이 생명체를 창조했다고 믿는 일부 기독교인들은 크게 반발하였다.4. 과학자들의 연구원동력

머턴은 1942년 논문 《과학의 규범구조》에서 연구자들이 규범을 따름으로써 과학의 가치를 실현한다고 주장했지만,[46] 이것만으로는 과학을 설명하기에 부족했다. 규범구조는 사회체계로서의 과학을 설명할 뿐, 과학자들이 규범을 따르는 원동력을 제시하지 못했기 때문이다.[47] 머턴은 과학자들이 규범을 따를 수밖에 없는 이유를 설명하고자 노력했다. 그는 중복 발견과 우선권 분쟁에 관한 역사적 사례들에서 실마리를 찾았으며, 과학자 공동체의 보상체계가 과학자들의 연구동기를 강화한다는 결론을 내렸다.[48]

4. 1. 중복 발견과 우선권 분쟁

과학 분야에서는 직접·간접적 교류가 없는 학자들이 동일한 연구를 독립적으로 수행하는 현상이 자주 발생한다. 이러한 현상은 중복 발견이라 불리며, 많은 역사학자들과 사회학자들의 관심 대상이었다.[49] 19세기 영국의 역사학자 토마스 매콜리는 미적분학을 독자적으로 발견한 영국의 뉴턴과 독일의 라이프니츠를 연구한 후, 당시의 사회적 상황이 미적분학을 개발할 수밖에 없는 환경을 만들었다고 생각하였다. 즉, 뉴턴이나 라이프니츠가 아니라도 누군가가 미적분학을 비슷한 시기에 개발했을 것이라는 주장이다.[50] 20세기 미국의 사회학자 윌리엄 오그번과 도로시 토마스는 지식이 축적되고 사회가 발전함에 따라 연구자들은 어쩔 수 없이 특정한 문제들에 주목하게 된다고 언급하였다.[51] 머턴은 "과학적 성과는 원칙적으로 중복 발견이며, 표면적으로는 단독 발견처럼 생각되는 것도 예외가 아니다"라고 이야기하면서 다양한 역사적 사례를 논거로 제시한다.[52] 그는 중복 발견을 미발표 연구를 나중에 다른 학자가 독립적으로 수행하는 경우, 논문이 발표되기는 하였지만 묻혀있다가 다른 사람의 연구로 빛을 보는 경우, 거의 같은 시기에 중복 발견이 이뤄져서 모두가 논문을 발표하거나 한 쪽이 소식을 미리 듣고 포기하는 경우 등으로 분류하였다.[53]

과학자들은 다른 누군가가 자신과 비슷한 주제로 연구를 하고 있으며, 언제든지 발표할 수 있다는 것을 인지하고 있었다. 17세기 영국의 과학자 에드먼드 핼리는 아이작 뉴턴과 존 플램스티드에게 자신들의 연구결과를 빨리 발표하라고 독촉하였으며, 19세기 식물학자 찰스 라이엘은 찰스 다윈에게 자연선택설에 관한 그의 논문을 발표하지 않으면 누군가가 먼저 논문을 발표할 것이라고 경고하였다.[54] 연구자들은 과학적 발견에 대한 우선권을 놓고 분쟁하기도 했다. 미적분학의 창시자라는 명예를 두고 뉴턴과 라이프니츠가 말년에 치열하게 싸운 예는 아주 대표적이며, 갈릴레오는 몇몇 사람을 '자신으로부터 업적을 빼앗아가려는 협잡꾼'으로 몰아세우기도 하였다. 19세기의 생물학자 에드워드 제너 역시 종두법 개발과 관련하여 우선권 분쟁을 겪었다.[55]

과학자들이 우선권 분쟁을 일으키는 원인으로는 여러 가지가 제시되었는데, 머턴은 우선권이 인간의 이기적 본능의 표출이라는 주장은 문제를 지나치게 단순화한다고 지적한다. 다윈과 월리스가 자연선택설의 우선권과 관련하여 마찰을 빚기보다는 서로 양보하려고 했던 것이 그 예시이다.[56] 과학자들 중에 자기중심적이고 명예욕에 굶주린 사람들이 논쟁을 유발한다는 주장도 있지만, 머턴은 캐번디시와 같이 수줍음을 많이 타는 사람조차 자신의 과학적 성과를 둘러싼 우선권 분쟁에는 아주 적극적이었다는 점을 들어 이러한 주장이 우선권 분쟁을 전부 설명할 수 없다고 하였다.[57]

머턴은 업적을 발표한 과학자 본인보다 주변의 친구들이 우선권 분쟁에 적극적으로 뛰어든다는 것에 주목했다. 사회학에 따르면 제3자가 분노한다는 것은 특정 사안이 부도덕하거나 정의에 어긋난다는 뜻이므로, 과학적 발견의 우선권에 관한 주변 사람들의 격한 반응은 이기심에 있는 것이 아니다. 이들은 '지식 발견'이라는 경기가 공정하지 않다고 생각하기 때문에 화를 내는 것이다.[58]

4. 2. 과학의 보상체계

과학은 다른 사회 체계와 마찬가지로 고유한 보상 체계를 갖추고 있다. 이는 연구자들이 지식 체계를 확장하는 가치를 실현하기 위해 규범을 준수하는 것에 대한 일종의 감사 표현이다. 과학의 보상 체계는 대부분 명예적인 성격을 띠며, 시대에 따라 조금씩 변화해왔다. 가장 일반적인 형태로는 명명(命名), 시상, 과학사학자에 의한 평가 등이 있다. 이러한 보상 체계는 지식 확장에 대한 학문적 동기를 강화하여 연구자들이 과학의 규범을 잘 따르고 그 가치를 실현하도록 돕는 역할을 한다.[59]4. 2. 1. 보상체계의 종류

과학에는 여러 가지 보상 체계가 있으며, 그중 대표적인 것은 명명, 시상, 과학사학자에 의한 평가이다. 이러한 보상들은 연구자들이 학문적 동기를 강화하고 과학의 규범을 따르도록 유도한다.[59]- 명명(命名)

과학 발전에 크게 기여한 연구자의 이름을 과학 용어 등에 붙여 영원히 기리는 관행이다.[60] 명명은 그 규모와 파급력에 따라 여러 등급으로 나뉜다.

- 시상

- 과학사학자의 평가

4. 2. 2. 보상체계의 효과

과학 분야에서는 여러 학자들이 서로 교류 없이 독립적으로 같은 연구를 하는 경우가 많다. 이를 '중복 발견'이라고 하며, 많은 학자들이 관심을 가진 현상이다.[49] 예를 들어, 뉴턴과 라이프니츠는 미적분학을 독자적으로 발견했는데, 이는 당시 사회가 미적분학을 필요로 하는 환경이었기 때문이라는 분석이 있다.[50] 즉, 지식 축적과 사회 발전에 따라 연구자들이 특정 문제에 주목하게 된다는 것이다.[51]과학자들은 자신의 연구와 비슷한 연구가 발표될 수 있음을 인지하고 있었다. 에드먼드 핼리는 뉴턴과 플램스티드에게 연구 발표를 재촉했고, 라이엘은 찰스 다윈에게 자연선택설 논문 발표를 서두르지 않으면 다른 사람이 먼저 발표할 것이라고 경고했다.[54] 또한, 과학적 발견의 우선권을 두고 분쟁이 발생하기도 했다. 뉴턴과 라이프니츠는 미적분학 창시자 자리를 두고 다퉜고, 갈릴레오는 자신의 업적을 가로채려는 사람들을 비난했으며, 에드워드 제너는 종두법 개발과 관련하여 우선권 분쟁을 겪었다.[55]

이러한 우선권 분쟁의 원인에 대해, 머턴은 단순히 인간의 이기심 때문이라는 주장은 타당하지 않다고 지적한다. 다윈과 월리스는 자연선택설의 우선권을 양보하려 했다.[56] 과학자들 중 일부 명예욕이 강한 사람들이 분쟁을 유발한다는 주장도 있지만, 캐번디시처럼 수줍음이 많은 사람도 우선권 분쟁에는 적극적이었다.[57]

머턴은 주변 사람들이 우선권 분쟁에 더 적극적이라는 점에 주목했다. 이는 '지식 발견'이라는 경기가 공정하지 않다고 생각하기 때문이며, 단순한 이기심이 아닌 정의에 대한 문제 제기이다.[58]

과학은 나름의 보상 체계를 가지고 있으며, 연구자들이 지식 체계 확장에 기여한 것에 대한 감사를 표한다. 과학의 보상 체계는 주로 명예적인 것으로, 명명, 시상, 과학사학자에 의한 평가 등이 있다. 이러한 보상 체계는 학문적 동기를 강화하여 연구자들이 과학의 규범을 따르고 가치를 실현하도록 돕는다.[59]

5. 계층화 이론

계층화 이론은 과학사회학에서 과학자 사회 내부의 불평등 현상을 설명하는 이론이다. 대표적인 예로 로버트 K. 머튼이 제시한 마태 효과가 있다. 마태 효과는 유리한 조건의 연구자가 더 큰 이익을 얻는 현상을 설명하며, 이는 과학 연구 자원 배분과 인정에 영향을 미친다.

5. 1. 마태 효과

머튼(Robert K. Merton)은 조건이 유리한 연구자가 뛰어난 업적을 통해 더욱 유리한 조건을 얻는 "이익-우위의 누적" 메커니즘을 지적했다.[3] 머튼은 신약성서의 "무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되어 넘치게 되고 없는 자는 그 있는 것까지도 빼앗기리라"(마태복음 13장 12절)는 구절을 인용하여 이 현상을 "마태 효과"라고 명명했다. 이는 저명한 과학자의 논문에는 과도한 인정이 주어지는 반면, 무명 과학자에게는 그렇지 않은 상황을 보여준다. 예를 들어, 노벨상 수상자는 학계에서 유리한 지위를 얻어 과학 자원 배분, 공동 연구, 후계자 양성에 더 큰 역할을 하게 된다.마태 효과는 유명 과학자의 공헌이 과학 커뮤니케이션 네트워크에서 빠르고 광범위하게 통합되어 과학 발전을 촉진하는 긍정적인 측면이 있다. 그러나 과학 권위가 우상화되면 머튼 규범(Mertonian norms) 중 "보편주의(Universalism)" 정신(ethos)을 위반하게 된다.[3] 예를 들어 무명의 신인 과학자의 논문은 학술지에 채택되기 어렵고, 업적 발표에 있어서 저명한 과학자에 비해 불리한 위치에 놓이게 되어 과학 발전을 저해하는 부정적인 측면도 존재한다.

6. 쿠ன்「パラダイム」論の影響 (쿤의 "패러다임" 이론의 영향)

토머스 쿤은 1962년 과학혁명의 구조를 발표하여 과학 지식의 상대성을 주장하고, 과학사회학 형성에 큰 영향을 주었다. 쿤은 과학의 역사가 누적적으로 발전하는 것이 아니라, 불연속적인 혁명, 즉 "패러다임 전환"이 발생한다고 주장했다.[4]

쿤의 패러다임론은 과학과 비과학의 경계를 과학자 집단이라는 사회적 개념으로 재검토하여 과학철학의 주요 문제에 새로운 관점을 제시했다. 또한 과학자들의 일상적인 활동인 "정상 과학"에 주목하여 실험실 연구 분야에도 영향을 주었다.[4]

6. 1. パラダイムとは何か (패러다임이란 무엇인가)

토머스 쿤은 1962년에 발표한 과학혁명의 구조에서 과학의 역사가 항상 누적적으로 발전하는 것이 아니라, 불연속적인 혁명적 변화, 즉 "패러다임 전환"이 발생한다고 주장했다. 이는 과학 지식의 상대성을 주장하는 것으로 해석되기도 한다.[4]"패러다임"이라는 단어는 쿤에 의해 널리 사용되면서, "어떤 시대 사람들의 사물 보는 방식·생각하는 방식"과 같이 일반적인 의미로도 사용되게 되었다.[4]

그러나 쿤이 패러다임 개념을 사용한 원래 의도는 과학과 비과학을 구분하는 기준을 제시하기 위한 것이었다. 기존의 기준(예: 칼 포퍼의 반증가능성)은 점성술과 같은 비과학적인 활동도 과학에 포함시키는 문제가 있었다. 쿤은 점성술도 예측을 한다는 점에서는 과학적이라고 볼 수 있지만, 패러다임이 없기 때문에 비과학이라고 주장했다.[4]

쿤에게 과학자는 과학자 집단의 구성원이며, 이 집단을 유지하고 재생산하는 기능을 하는 것이 패러다임이다. 따라서 어떤 지적 활동이 과학인지 아닌지는 그 안에 패러다임이 존재하는지 여부에 따라 결정된다. 점성술이 비과학적인 이유는 지식 자체의 문제가 아니라, 그 활동에 종사하는 집단을 지배하는 패러다임이 없기 때문이다.[4]

쿤의 패러다임론은 과학과 비과학의 경계를 과학자 집단이라는 사회적 개념을 통해 재검토했다는 의미를 갖는다.[4]

또한 쿤은 과학자들의 일상적인 활동, 즉 패러다임 위에 지식을 쌓아가는 "정상 과학"에도 주목했다. 대부분의 과학자는 기존 패러다임을 비판하거나 새로운 패러다임을 제안하지 않는다. 뉴턴 역학, 상대성 이론, 양자 역학과 같이 보편적인 이론이 확립된 후에는, 이를 전제로 "실제 현상을 어떻게 설명할 것인가?", "미지의 새로운 현상을 어떻게 예측할 것인가?"와 같은 "퍼즐 풀이"에 종사한다. 쿤은 과학 연구 현장에서 실제로 어떤 일이 벌어지는지 밝히는 실험실 연구의 직접적인 창시자는 아니지만, 중요한 영향을 미쳤다고 할 수 있다.[4]

7. 科学知識の社会学 (과학 지식 사회학)

로버트 머튼(Robert K. Merton)은 과학사회학의 창시자로 알려져 있다. 1930년대 하버드 대학교 대학원에서 사회학 연구를 시작한 머튼은 과학사 연구자 조지 사턴(George Sarton)의 지도를 받으며 과학의 인지적 발전과 사회·문화 구조와의 상호 관계를 연구했다. 그러나 1940년대부터 1950년대에 걸쳐 미국 사회학계에서 과학 지식과 사회의 상호작용을 다루는 연구는 좌경적으로 여겨져 금기시되는 경향이 있었다.[1]

이러한 상황 때문에 머튼은 연구 방향을 바꿔 과학자 집단 내부의 구조와 기능 분석에 집중했다. 그는 과학 활동이 확증된 지식 증대라는 목표를 달성하기에 적합한 독자적인 에토스(倫理観)에 의해 유지된다고 보았다. 머튼은 과학자들이 공유하는 "보편주의·공유주의·이해관계 초월성·체계적 회의주의"라는 네 가지 규범, 즉 "머튼 규범(Mertonian norms)"을 제시했다.

이 시기 과학사회학은 머튼의 연구를 계승하여 과학자의 보상 체계, 연구 시설 제도 분석, 논문 인용 분석 등을 주로 다루었으며, 과학 이론 자체는 블랙박스로 취급했다. 이러한 연구는 "과학자의 사회학"이라고 불렸다.

8. 기타 연구주제

1950년대 초, 미국의 산업사회학자들은 기업 및 정부 출연 연구소 과학자들의 생산성, 복리후생, 경력 형성에 대한 연구를 독자적으로 진행했다. 1957년을 기점으로 과학사회학이 급성장하면서, 이러한 연구에 과학사회학이 접목되기 시작했다.[63] 1950년대 후반에는 과학자들의 의사소통 및 집단 형성에 관한 연구가 등장했고, 여기에도 과학사회학의 여러 이론들이 사용되었다.[63] 또한, 과학사학자 드 솔라 프라이스가 이끄는 계량적 과학연구와도 영향을 주고받았다.[63]

이러한 과학사회학의 성장은 로버트 K. 머튼이 1957년 미국 사회학회 회장에 취임한 점, 과학사회학의 기본 패러다임이 갖춰진 점, 그리고 소련의 스푸트니크 1호 발사로 과학의 사회적 역할에 대한 관심이 높아진 점 등이 배경으로 작용했다.[63]

8. 1. 과학의 연령구조

1950년대 초, 미국의 산업사회학자들은 기업 및 정부 출연 연구소 과학자들의 생산성, 복리후생, 경력 형성에 대한 연구를 독자적으로 진행했다. 1957년을 기점으로 과학사회학이 급성장하면서, 이러한 연구에 과학사회학이 접목되기 시작했다.[63] 1950년대 후반에는 과학자들의 의사소통 및 집단 형성에 관한 연구가 등장했고, 여기에도 과학사회학의 여러 이론들이 사용되었다.[63] 또한, 과학사학자 드 솔라 프라이스가 이끄는 계량적 과학연구와도 영향을 주고받았다.[63]이러한 과학사회학의 성장은 로버트 K. 머튼이 1957년 미국 사회학회 회장에 취임한 점, 과학사회학의 기본 패러다임이 갖춰진 점, 그리고 소련의 스푸트니크 1호 발사로 과학의 사회적 역할에 대한 관심이 높아진 점 등이 배경으로 작용했다.[63]

8. 2. 과학의 소통구조

1950년대 후반, 허버트 멘젤 등은 과학자들의 의사소통 방식에 대한 연구를 시작하였다. 처음에는 로버트 K. 머튼의 과학사회학과 무관하게 진행했지만, 의사소통이 새로운 학문을 형성하는데 중요함을 알게 되면서 두 연구분야는 융합하였다.[64] 이 분야의 대표적 저서는 다이애나 크레인의 《보이지 않는 대학 ''Invisible College''》과 니콜라스 멀린스의 논문 《생물학자들 간의 사회적 연결망 ''Social Networks Among Biological Scientists''》등이 있다.[64] 요셉 벤다비드나 독일의 학자들도 새로운 연구분야가 형성되는 과정을 연구하였다.[65] 그러나 제시된 모형의 대부분은 학자들이 연구의 소재로 삼은 사례에 대해서만 맞아떨어졌다. 예를 들어 영국의 사회학자 마이클 멀케이와 데이비드 엣지는 저서 《천문학의 재탄생 (과학, 문화와 사회) ''Astronomy Transformed (Science, Culture & Society)''》에서 전파천문학의 발전과정이 기존에 제시된 모형들과 맞지 않음을 보였다. 최근에는 신생 연구분야의 탄생과정을 설명할 수 있는 간단하고 일반적인 이론은 없다는 견해가 대세를 차지한다.[66]- 벤다비드-콜린스의 모형

기성 학문은 경쟁이 치열하기 때문에 연구자들이 자신의 입지를 다지기 쉽지 않다. 이를 걱정한 일부 연구자들은 경쟁이 덜하며 지위를 쉽게 확보할 수 있는 분야로 전공을 바꾸는데, 이때 기존에 갖고 있던 지식과 방법론을 새로운 전공과 접목한다. 역할 혼성화(Role-hybridization)이라 불리는 이 과정을 통하여, 기존의 학문과는 다른 새로운 연구분야가 만들어진다. 모형이 잘 적용되는 사례로는 19세기 중반에 독일 생리학자 빌헬름 분트가 창시한 실험적 심리학을 들 수 있다. 그는 인간의 심리라는 철학적 주제에 생리학적 실험방법을 결합함으로써 새로운 연구분야를 만들었다.[67][68]

- 멀린스의 모형

니콜라스 멀린스는 벤다비드-콜린스의 모형이 분자생물학과 일부 사회학 분야의 형성과정에 맞지 않음을 발견하고, 새로운 학문분야가 형성되는 4단계 모형을 제시하였다. 첫 번째 단계에서는 연구자들이 비슷한 주제를 독립적으로 연구한다. 두 번째 단계에서는 학자들 사이에 소통이 증가하면서 독자적으로 연구하는 사람이 줄어든다. 세 번째 단계에서는 연구자들끼리 특정 장소에 모여 연구하고 토론을 한다. 마지막 단계에 이르면 학회와 학술지, 교육기관 등이 정립되며 하나의 새로운 연구분야로 자리를 잡는다.[69][70]

- 슈타른베르크 학파의 모형

1970년대 독일 막스 플랑크 연구소 산하 과학기술시대의 삶의 조건 연구소에서 활동했던 사회학자 게르노트 뵈머, 볼프강 반 덴 데일, 볼프강 크론 등도 신생연구분야의 형성에 관한 이론을 내놓았다. 연구소가 있던 도시 이름을 따서 슈타른베르크 학파라고도 불린 이들은 토마스 쿤의 패러다임 이론과 임레 라카토슈의 연구 프로그램 이론을 차용하여 새로운 연구분야가 형성되는 과정을 3단계로 구분하였다.[71] 패러다임 이전단계에서는 체계적인 이론이나 법칙, 연구방법이 없기 때문에 학문의 정체성이 희미하다. 이 단계에서는 외부적 요인이 학문의 발전을 이끄는 원동력이 될 수 있는데, 예를 들어 1850년대 농업 생산성을 높이고자 하는 움직임은 농업화학의 발전을 촉진하였다. 이후 학문 체계가 구체화되면서 연구분야는 패러다임 단계에 들어선다. 이 단계에서 연구자들은 패러다임에 기반하여 질문을 만들고 해결을 하려고 노력한다. 패러다임이 연구분야 발전의 원동력이 되면서 외부의 요인은 점차 감소한다. 만약 학문이 완전히 성숙하면 패러다임은 더 이상 연구의 원동력이 되지 못하는데 이것을 패러다임 이후단계라고 한다. 이 단계에서 학문의 발전방향은 사회나 다른 학문의 요구에 맞춰 변화한다.[72] 특히 슈타른베르크 학파들은 외부 요인이 연구 원동력이 되며, 학문이 나아갈 길을 제시하는 현상을 지향성(Finalization)이라 칭하였다.[73]

9. 비판

머턴적 규범과 현실 사이의 괴리에 주목하는 것은 과학사회학에 대한 가장 고전적인 비판이다. 이들에 따르면 머턴적 규범은 이상일 뿐이며, 과학자들의 행동은 규범과 상당히 다르다. 실제로 몇몇 논문들은 과학자들이 머턴적 규범을 잘 따르지 않는다는 결론을 내렸으며, 신임 교수를 뽑을 때 후보자의 연구 능력보다는 출신 학교와 지도 교수의 영향이 더 크다는 연구 등이 대표적이다.[74][75][76] 로버트 K. 머턴은 비판을 받아들여 규범 구조에 몇 가지 수정을 했다. 자본주의나 공유주의와 같이 양립할 수 없는 규범이 갈등할 수 있으며, 새로운 지식 체계를 표방하는 과학이 연구자들에게 압력을 주어 위조나 표절과 같은 잘못된 행동에 손을 대도록 할 수 있다는 것이다.[77]

과학을 바라보는 머턴의 기능주의적 사고에 비판을 가하는 학자들도 있다. 과학자의 행동을 가치나 규범과 같은 추상적인 개념으로 설명하기보다는, 연구자 사이의 이해관계와 상호작용의 결과로 해석하는 것이다. 이러한 학자들은 과학 실험실을 자세히 관찰하며 언어를 자세히 검토하는 등 주로 미시적인 분석을 수행한다.[78][8]

머턴의 패러다임 자체를 반대하는 경우도 있다. 이들은 과학사회학이 연구자들의 사회적 행동을 연구하는 데 치중했을 뿐만 아니라, 과학의 지식적·기술적 내용을 고려하지 않았기 때문에, 과학과 사회가 어떠한 영향을 주고 받는지 정확히 파악하는 데 실패했다고 주장한다. 대신 이들은 과학 지식의 사회적 특성을 연구하는 과학지식사회학을 정립하였다.[79][80]

참조

[1]

문서

1931년 과학사·기술사 국제회의에서 소련 과학사학자들이 전개한 마르크스주의적 과학관

[2]

서적

과학과 사회의 인터페이스

평판사

1994

[3]

논문

The Matthew Effect in Science

1968

[4]

서적

비판과 지식의 성장

목탁사

1985

[5]

서적

과학혁명의 구조

미스즈 서방

1971

[6]

서적

비판과 지식의 성장

목탁사

1985-04

[7]

서적

STS 교육 독본

카모가와 출판

2003

[8]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

민음사

1998

[9]

서적

과학학의 이해 (Science Studies: An advanced introduction)

당대

2004

[10]

서적

정치경제학 비판에 대한 기여 (A contribution to the Critique of Political Economy)

1904

[11]

서적

독일 이데올로기 (The German Ideology)

[12]

서적

사회주의: 유토피아적 그리고 과학적 (Socialism: Utopian and Scientific)

1910

[13]

서적

자본 (Capital)

[14]

서적

사회이론과 사회구조 (Social Theory and Social Structure)

Free Press

1957

[15]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

[16]

서적

사회 및 문화 역동성 (Social and Cultural Dynamics)

[17]

서적

과학학의 이해 (Science Studies: An advanced introduction)

[18]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

[19]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

[20]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

[21]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

[22]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

[23]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

[24]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

1973

[25]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

[26]

웹사이트

영국 왕립학회의 역사 소개

http://royalsociety.[...]

2011-11-21

[27]

웹사이트

철학회보의 역사 소개

http://rstl.royalsoc[...]

2011-11-21

[28]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

[29]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

[30]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

[31]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

[32]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

1973

[33]

서적

1986

[34]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

[35]

서적

과학사회학 (The Sociology of Science)

[36]

서적

[37]

서적

[38]

서적

[39]

서적

The Social Function of Science

Macmillan

[40]

서적

L'Art de convertir le fer forgé en acier

[41]

서적

[42]

서적

[43]

서적

[44]

서적

[45]

서적

[46]

서적

[47]

서적

[48]

서적

[49]

서적

[50]

서적

Miscellaneous Wokrs of Lord Macaulay

Harper

[51]

간행물

Are Inventions Inevitable

[52]

서적

[53]

서적

[54]

서적

[55]

서적

[56]

서적

[57]

서적

[58]

서적

[59]

서적

[60]

서적

[61]

서적

[62]

서적

[63]

서적

[64]

서적

[65]

웹사이트

Scientific Progress

http://plato.stanfor[...]

2011-11-26

[66]

서적

과학학의 이해 (Science studies : An advanced introduction)

당대

[67]

간행물

Social Factors in the Origins of a New Science: The Case of Psychology

[68]

웹사이트

Wilhelm Maximilian Wundt

http://plato.stanfor[...]

2011-11-26

[69]

간행물

The Development of Scientific Specialty: The Phage Group and the Origins of Molecular Biology

[70]

간행물

The Development of Specialty in Social Science: The Case of Ethnomethodology

[71]

서적

[72]

논문

Finalization in Science

[73]

논문

[74]

논문

The Scientific Ethos: A Deviant Viewpoint

[75]

논문

Entrance into the Academic Career

[76]

논문

Postdoctoral Training in Bioscience: Allocation and Outcomes.

[77]

서적

[78]

서적

[79]

서적

[80]

서적

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com