관습법

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

관습법은 사회의 거듭된 관행이 법적 확신을 얻어 법적 규범으로 인정된 것을 의미한다. 관습법은 성립 요건에 대한 학설, 관행의 존재, 법적 확신, 헌법과의 관계 등을 통해 그 효력이 결정된다. 관습법은 민법, 헌법, 국제법 등 다양한 법체계에서 중요한 역할을 하며, 법원(法源)으로서의 기능과 더불어 법률 해석의 기준을 제시한다. 관습법은 법적 다원주의와 관련하여 다양한 국가에서 공식 법과 병행하여 존재하며, 불법행위법에서 과실 여부를 판단하는 데에도 활용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 법 - 재판

재판은 피고와 원고의 공방과 판사 또는 배심원의 판단을 통해 분쟁을 해결하는 절차이며, 민사, 형사, 행정 재판 등으로 구분된다. - 법 - 조약

조약은 국제법 주체들이 국제법에 따라 법적 구속력을 갖도록 체결하는 공식적인 서면 합의이며, 다양한 명칭으로 불리고, 채택, 인증, 구속 동의 등의 절차를 거쳐 효력이 발생하며, 당사국 간 법적 구속력을 가진다. - 법률 용어 - 책임

책임은 법률 위반 행위에 대한 법적 제재를 포괄하며, 고의, 과실 등을 고려하여 형사 책임, 민사 책임, 행정 책임 등 다양한 형태로 나타나며, 자기 책임론은 사회적 약자에게 부정적인 영향을 미칠 수 있다. - 법률 용어 - 권리장전 (영국)

권리장전은 1689년 영국 의회가 왕권 남용 방지, 의회 권한 강화, 국민의 권리와 자유 보장을 위해 제정한 법률로, 입헌군주제의 초석을 다지고 다른 국가 헌법에 영향을 주었다. - 법에 관한 - 책임

책임은 법률 위반 행위에 대한 법적 제재를 포괄하며, 고의, 과실 등을 고려하여 형사 책임, 민사 책임, 행정 책임 등 다양한 형태로 나타나며, 자기 책임론은 사회적 약자에게 부정적인 영향을 미칠 수 있다. - 법에 관한 - 검사

검사는 검찰권을 행사하는 단독관청으로, 수사기관이자 소추기관이며, 법원에 기소하여 법의 정당한 작용을 보장하며, 기소독점주의와 기소편의주의를 채택하고 있다.

| 관습법 | |

|---|---|

| 로마자 표기 | Gwansŭpbeop |

| 영어 | Customary law, Consuetudinary law, Unofficial law |

| 정의 | 사회 구성원들이 오랜 기간 동안 반복적으로 행하여 법적 확신을 얻게 된 관행으로, 성문법과는 다른 법원(法源) |

| 특징 | |

| 법원 | 사회 구성원의 관행 |

| 법적 효력 | 사회 구성원의 법적 확신에 근거하여 성문법과 동등한 효력 발생 가능 |

| 발생 과정 | 장기간의 관행과 사회적 승인을 통해 형성 |

| 성문화 여부 | 불문법(不成文法) |

| 적용 범위 | 특정 지역, 사회, 또는 집단에 한정될 수 있음 |

| 종류 | |

| 국내법 | 국내 사회에서 형성된 관습 |

| 국제법 | 국제 사회에서 형성된 관습으로 국제관습법이라 함 |

| 역할 | |

| 사회 규범 | 사회 질서 유지 및 구성원들의 행동 규제 |

| 법의 기초 | 성문법의 미비점을 보완하고 법의 해석에 참고 |

| 사회 변화 반영 | 사회 변화와 발전에 따라 자연스럽게 변화 |

| 역사적 배경 | |

| 초기 사회 | 사회 질서 유지의 주요 수단 |

| 현대 사회 | 성문법과 함께 법체계의 중요한 부분 |

| 다양한 사회 | 각 사회의 독특한 문화와 역사를 반영 |

| 관련 개념 | |

| 성문법 | 문서화된 법률 |

| 불문법 | 문서화되지 않은 법률 |

| 관습헌법 | 관습의 형태로 존재하는 헌법 |

| 판례법 | 법원의 판례를 통해 형성되는 법 |

| 참고 문헌 | |

| 단행본 | 五十嵐清, 《법의 기초》 (1979) |

2. 성립 요건

관습법의 성립 요건에 대해서는 여러 학설이 나뉜다.

- 관행설: 관습(관행)이 존재하면 관습법이 성립한다고 본다. 관습과 관습법의 차이를 부정한다.

- 법적확신설: 관습(관행)과 법적확신이 있어야 관습법이 성립한다고 본다. 현재 전 세계와 한국의 통설 및 판례이다. 이에 따르면, 관습법은 법원의 판결로 그 존재가 확인되나, 성립 시기는 그 관습법이 법적 확신을 얻은 시기에 소급하여 인정된다.

- 국가승인설: 관습, 법적확신, 국가승인 세 가지가 관습법의 성립 요건이라고 한다.

- 인스턴트관습이론: 법적확신만이 관습법의 구성 요건이라고 본다. 관행은 법적 확신의 증거일 뿐이라고 본다.

관행은 지속성, 획일성, 일반성의 세 가지 구성 요건으로 이루어져 있으며, 관행에 법적 확신이 인정되면 관습법이 성립한다.

관습법이 성립하기 위해서는 다음과 같은 요건이 필요하다.

- 가. 관행의 존재

- 나. 법적 확신

- 다. 헌법을 최상위 규범으로 하는 전체 법질서에 반하지 아니하는 것으로서 정당성과 합리성이 있을 것.

"사회의 거듭된 관행으로 생성한 어떤 사회생활규범이 법적 규범으로 승인되기에 이르렀다고 하기 위하여는 그 사회생활규범은 헌법을 최상위 규범으로 하는 전체 법질서에 반하지 아니하는 것으로서 정당성과 합리성이 있다고 인정될 수 있는 것이어야 하고, 그렇지 아니한 사회생활규범은 비록 그것이 사회의 거듭된 관행으로 생성된 것이라고 할지라도 이를 법적 규범으로 삼아 관습법으로서의 효력을 인정할 수 없는 바, 제정 민법이 시행되기 전에 존재하던 관습 중 '상속회복청구권은 상속이 개시된 날부터 20년이 경과하면 소멸한다.'는 내용의 관습은 이를 적용하게 되면 20년의 경과 후에 상속권침해가 있을 때에는 침해행위와 동시에 진정상속인은 권리를 잃고 구제를 받을 수 없는 결과가 되므로 소유권은 원래 소멸시효의 적용을 받지 않는다는 권리의 속성에 반할 뿐 아니라 진정상속인으로 하여금 참칭상속인에 의한 재산권침해를 사실상 방어할 수 없게 만드는 결과로 되어 불합리하고, 헌법을 최상위 규범으로 하는 법질서 전체의 이념에도 부합하지 아니하여 정당성이 없으므로, 위 관습에 법적 규범인 관습법으로서의 효력을 인정할 수 없다."[34]

법원의 판결은 이미 성립한 관습법을 인식하여 확인해 주는 것일 뿐 관습법의 성립 요건은 아니라는 것이 통설적 견해이다.

관습법을 인정하는 데 있어 중심적인 문제는 어떤 관행과 규범이 실제로 관습법을 구성하는지 아는 데 적절한 방법론을 결정하는 것이다. 고전적인 서구 법학 이론이 관습법에 대한 개념 분석과 유용한 방식으로 조화될 수 있다는 것은 명확하지 않으며, 따라서 일부 학자(John Comaroff와 Simon Roberts 등)[1]은 관습법 규범을 그들 자신의 용어로 특징지었다. 그러나 John Hund가 Comaroff와 Roberts의 이론을 비판하고 H. L. A. 하트(H. L. A. Hart)의 공헌을 선호하는 것에서 볼 수 있듯이 분명히 여전히 일부 의견 차이가 남아 있다. Hund는 하트의 ''법의 개념''이 관습법 원칙을 어떻게 식별하고, 정의하며, 사회적 행동을 규제하고 분쟁을 해결하는 데 어떻게 작용하는지 설명하려고 시도한 학자들이 겪는 개념적 문제를 해결한다고 주장한다.[2]

관습법은 공동체가 의무적인 행동 규칙으로 받아들이는 관습, 관행 및 신념의 집합이다.

2. 1. 일반적 요건

관습법의 성립 요건에는 여러 학설이 있다.- 관행설: 관습(관행)이 존재하면 관습법이 성립한다고 본다. 관습과 관습법의 차이를 부정한다.

- 법적확신설: 관습(관행)과 법적확신이 있어야 관습법이 성립한다고 본다. 현재 전 세계와 한국의 통설 및 판례이다.

- 국가승인설: 관습, 법적확신, 국가승인 세 가지가 관습법의 성립 요건이라고 본다.

- 인스턴트관습이론: 법적확신만이 관습법의 구성 요건이라고 보며, 관행은 법적 확신의 증거일 뿐이라고 본다.

관행은 지속성, 획일성, 일반성의 세 가지 구성 요건으로 이루어져 있으며, 관행에 법적 확신이 인정되면 관습법이 성립한다.

관습법을 인정할 때 어떤 관행과 규범이 실제로 관습법을 구성하는지 결정하는 적절한 방법론이 문제가 된다. 고전적인 서구 법학 이론과 관습법에 대한 개념 분석이 유용한 방식으로 조화될 수 있는지는 명확하지 않다. 일부 학자(John Comaroff와 Simon Roberts 등)[1]는 관습법 규범을 그들 자신의 용어로 특징지었으나, John Hund는 H. L. A. 하트(H. L. A. Hart)의 공헌을 선호하며 Comaroff와 Roberts의 이론을 비판한다.[2] Hund는 하트의 ''법의 개념''이 관습법 원칙을 식별, 정의하고, 사회적 행동을 규제하며 분쟁을 해결하는 데 어떻게 작용하는지 설명하려는 학자들의 개념적 문제를 해결한다고 주장한다.[2]

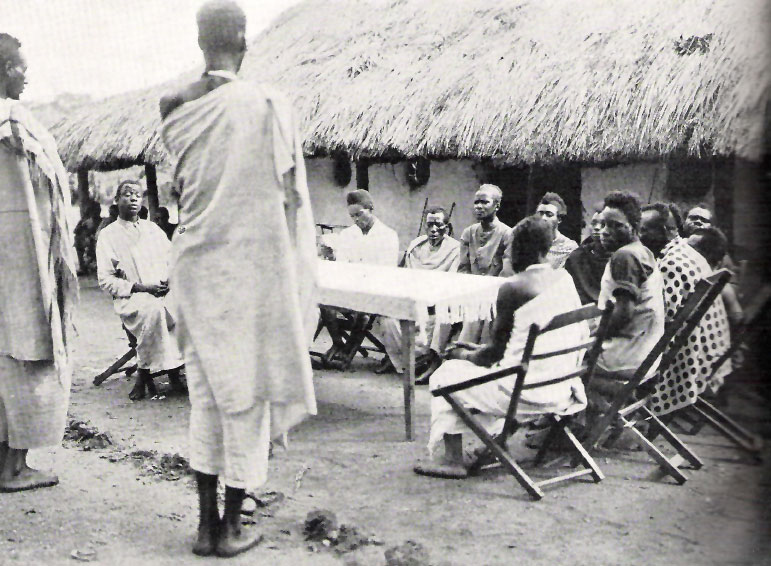

코마로프와 로버츠는 츠와나족 법을 구성하는 규범 집합을 설명하며, "mekgwa le melao ya Setswana"를 정의했다. "melao"는 수장이 선포한 규칙이고, "mekgwa"는 전통적인 사용을 통해 관습법이 된 규범이다.[3] 츠와나족은 방대한 규범을 분류하려는 시도를 거의 하지 않는데, 이를 '규범 목록의 미분화된 특성'이라고 부른다. 또한 상반되는 규범이 공존하는 것을 관찰했는데,[4] 이는 분쟁 해결의 유연성을 확보해 준다.

코마로프와 로버츠는 특정 사건의 결과가 규범 목록을 변화시킬 수 있다고 설명하며,[6] 이는 변화에 대한 사실상의 관찰을 인정하는 것으로 정당화된다. 수장의 정통성은 그의 결정의 정통성을 직접 결정한다.[7] 수장은 고문, 장로회, 공개 회의에서 제안된 법안을 논의하며, 공개 회의가 거부하더라도 법을 선포할 수 있지만 자주 행해지지는 않는다.[8]

분쟁에서 규범을 언급할 때, 코마로프와 로버츠는 "주장의 패러다임"이라는 용어를 사용했다.[9] 원고는 피고가 받아들이거나 거부하여 자신의 패러다임을 제시할 수 있는 패러다임을 설정한다. 츠와나족의 분쟁 해결에서는 규범이 명시적으로 언급되지 않는 경우가 많다. 재판관도 당사자가 암시하는 규범적 근거를 받아들여 명시적 언급 없이 결정을 내리거나 새 패러다임을 부과할 수 있다.[9]

훈트는 코마로프와 로버츠의 유연성 논제를 설득력 없다고 보며,[2] 하트의 분석을 통해 내적 및 외적 측면을 갖는 사회적 규칙과 외적 측면만 갖는 습관을 구분한다. 내적 측면은 의무적인 것으로 인식되는 행동에 대한 지지자들의 태도이고, 외적 측면은 규칙적이지만 의무적이지 않은 행동이다. 하트의 분석에서 사회적 규칙은 법적 효력을 갖는 관습에 해당한다.

하트는 습관과 구속력 있는 사회적 규칙 사이에 세 가지 차이점을 추가로 확인한다.[2] 첫째, 사회가 습관에서 벗어나는 것을 비난하고 비판하여 일탈을 방지하려 할 때, 둘째, 이러한 비판이 습관 준수의 타당한 이유로 간주될 때, 셋째, 집단 구성원이 공통된 기준으로 행동할 때 사회적 규칙이 존재한다.

2. 1. 1. 관행의 존재

관습법의 성립 요건에 대해서는 여러 학설이 나뉜다.- 관행설: 관습(관행)이 존재하면 관습법이 성립한다고 본다. 관습과 관습법의 차이를 부정한다.

- 법적확신설: 관습(관행)과 법적확신이 있어야 관습법이 성립한다고 본다. 현재 전 세계와 한국의 통설 및 판례이다. 이에 따르면 관습법은 법원의 판결로 그 존재가 확인되지만, 성립 시기는 관습법이 법적 확신을 얻은 시기로 소급하여 인정된다.

- 국가승인설: 관습, 법적확신, 국가승인 세 가지가 관습법의 성립 요건이라고 본다.

- 인스턴트관습이론: 법적확신만이 관습법의 구성 요건이라고 본다. 관행은 법적 확신의 증거일 뿐이라고 본다.

관행은 지속성, 획일성, 일반성의 세 가지 구성 요건으로 이루어져 있으며, 관행에 법적 확신이 인정되면 관습법이 성립한다고 본다.

장기간 동안 지속되어야 관행이라고 할 수 있는지에 대해, 현재 국제관습법은 즉시 성립을 인정한다. 그러나 한국의 국내법 판결에서는 장기간의 지속을 요구하고 있다.[34]

2. 1. 2. 법적 확신

법적확신이란 "관행을 따르는 것이 의무"라는 믿음을 말한다. "관행을 무시할 자유"가 사례로 입증되면 법적확신의 획득은 인정될 수 없다.[26] 관습법은 법에서 가장 오래된 연원이지만, 법학에서 관습법에 대한 본격적인 연구는 의외로 오래되지 않았다. 오늘날과 같은 법적확신이론은 프랑스의 사법학자이자 법철학자인 프랑수아 제니가 최초로 제시했으며, 그 문헌은 1919년에 등장하였다.[26]국제관습법 형성의 주관적 요소로서의 법적확신(opinio juris)은 opinio juris sive necessitatis의 약칭으로, ‘문제가 된 행위가 법규칙에 의해 필요하다는 의견’이라는 사전적 의미를 지닌 라틴어구로 이해된다.[27] 반면에, Guggenheim은 국제관습법에서 다루어지는 opinio juris가 독일의 역사법학파에 그 기원을 두고 있다고 말한다.[28]

opinio juris 개념이 프리드리히 카를 폰 사비니로 유명한 19세기 독일의 역사법학파에서 출발했을지라도, 현대 국제관습법 이론의 발전 과정에서 자연법적 요소로부터 벗어나 실정법적 가치를 지니게 되었다. 그 결과 opinio juris의 개념은 기본적으로 ‘법적 신념’, 즉 ‘일정한 관행이 법으로서 의무적이라는 신념’이라고 이해되고 있다. 이러한 이해는 ICJ가 일관되게 취하는 입장이기도 하다.[29]

그러나 국제관습법을 다룬 ICJ 판례 가운데에서도 opinio juris을 명시적으로 다루지 않은 경우도 있다. 한편, 국제법학자들에 따라서는 관행의 통일성과 일반성이 충분할 경우 opinio juris가 별도의 존재로서 확립될 필요가 없다고 주장하기도 한다.[30] ICJ는 많은 판결에서 주관적 요소가 존재하고 있는지 여부를 명시적으로 조사하지 않고 국가 관행에 기초하여 국제관습법의 존재를 인정하기도 하였다. 대표적으로 다음의 판례들이 있다.[31]

- Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited 사건

- Continental Shelf (Libya/Malta) 사건

- Fisheries Jurisdiction 사건

“사회의 거듭된 관행으로 생성한 어떤 사회생활규범이 법적 규범으로 승인되기에 이르렀다고 하기 위하여는 그 사회생활규범은 헌법을 최상위 규범으로 하는 전체 법질서에 반하지 아니하는 것으로서 정당성과 합리성이 있다고 인정될 수 있는 것이어야 하고, 그렇지 아니한 사회생활규범은 비록 그것이 사회의 거듭된 관행으로 생성된 것이라고 할지라도 이를 법적 규범으로 삼아 관습법으로서의 효력을 인정할 수 없다."[34]

2. 1. 3. 헌법과의 관계

관습법의 성립 요건에 대해서는 여러 학설이 존재한다.- 관행설: 관습(관행)이 존재하면 관습법이라고 본다. 관습과 관습법의 차이를 부정한다.

- 법적확신설: 관습(관행)과 법적확신이 있어야 관습법이 성립한다고 본다. 현재 전 세계와 한국의 통설 및 판례이다. 관습법은 법원의 판결로 확인되지만, 성립 시기는 법적 확신을 얻은 시점으로 소급하여 인정된다.

- 국가승인설: 관습, 법적 확신, 국가승인 세 가지가 관습법의 성립 요건이라고 한다.

- 인스턴트관습이론: 법적확신만이 관습법의 구성 요건이며, 관행은 법적 확신의 증거일 뿐이라고 본다.

관행은 지속성, 획일성, 일반성의 세 가지 요건으로 구성되며, 관행에 법적 확신이 인정되면 관습법이 성립한다고 본다.

- 가. 관행의 존재

- 나. 법적 확신

- 다. 헌법을 최상위 규범으로 하는 전체 법질서에 반하지 않는 정당성과 합리성이 있어야 한다.

"사회의 거듭된 관행으로 생성한 어떤 사회생활규범이 법적 규범으로 승인되기에 이르렀다고 하기 위하여는 그 사회생활규범은 헌법을 최상위 규범으로 하는 전체 법질서에 반하지 아니하는 것으로서 정당성과 합리성이 있다고 인정될 수 있는 것이어야 하고, 그렇지 아니한 사회생활규범은 비록 그것이 사회의 거듭된 관행으로 생성된 것이라고 할지라도 이를 법적 규범으로 삼아 관습법으로서의 효력을 인정할 수 없는 바, 제정 민법이 시행되기 전에 존재하던 관습 중 '상속회복청구권은 상속이 개시된 날부터 20년이 경과하면 소멸한다.'는 내용의 관습은 이를 적용하게 되면 20년의 경과 후에 상속권침해가 있을 때에는 침해행위와 동시에 진정상속인은 권리를 잃고 구제를 받을 수 없는 결과가 되므로 소유권은 원래 소멸시효의 적용을 받지 않는다는 권리의 속성에 반할 뿐 아니라 진정상속인으로 하여금 참칭상속인에 의한 재산권침해를 사실상 방어할 수 없게 만드는 결과로 되어 불합리하고, 헌법을 최상위 규범으로 하는 법질서 전체의 이념에도 부합하지 아니하여 정당성이 없으므로, 위 관습에 법적 규범인 관습법으로서의 효력을 인정할 수 없다."[34]

법원의 판결은 이미 성립한 관습법을 인식하여 확인해 주는 것일 뿐, 관습법의 성립 요건은 아니라는 것이 통설적인 견해이다.

3. 관습민법

관습민법이란 사회에서 반복적으로 행해지는 관행이 법적 확신을 얻어 민법의 영역에서 법률과 같은 효력을 가지게 된 것을 말한다. 대한민국 민법은 법률에 규정이 없는 경우 관습법에 의하도록 규정하고 있다.[1]

이러한 관습법은 국가 질서나 공공의 이익에 위배되지 않고, 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되지 않는 범위 내에서 법적 효력이 인정된다.[32] 어떤 관습이 이에 해당하는지는 법원이 재판을 통해 결정한다.[32]

대한민국 판례를 통해 확인된 대표적인 관습민법으로는 다음과 같은 것들이 있다.

3. 1. 사실인 관습과 관습법 비교

관습법과 사실인 관습은 몇 가지 중요한 차이점을 가지고 있다.첫째, 법적 확신의 유무이다. 관습법은 사회 구성원들이 해당 관행을 법으로 인식하고 확신하는 단계에 이른 것이지만, 사실인 관습은 그러한 법적 확신이 결여된 단순한 관행에 불과하다.[33]

둘째, 기능의 차이이다. 관습법은 법원(法源)으로서 재판의 기준이 되지만, 사실인 관습은 법률행위 당사자들의 의사를 보충하는 역할에 그친다.[33]

셋째, 입증 책임의 문제이다. 관습법은 법원이 직권으로 조사해야 할 사항이지만, 사실인 관습은 그 존재를 주장하는 당사자가 입증해야 한다.[33]

대법원 판례에 따르면, 관습법은 "사회의 거듭된 관행으로 생성한 사회생활규범이 사회의 법적 확신과 인식에 의하여 법적 규범으로 승인·강행되기에 이르른 것"을 말하며, 사실인 관습은 "사회의 관행에 의하여 발생한 사회생활규범인 점에서 관습법과 같으나 사회의 법적 확신이나 인식에 의하여 법적 규범으로서 승인된 정도에 이르지 않은 것"을 말한다. 관습법은 법령과 같은 효력을 가지며 법령에 저촉되지 않는 한 법칙으로서 효력이 있지만, 사실인 관습은 법령으로서의 효력이 없는 단순한 관행으로서 법률행위 당사자의 의사를 보충하는 데 그친다.[33]

이러한 관습법과 사실인 관습의 구별은, 사회에 존재하는 관습 중에서 어떤 것이 법적 효력을 가지는지를 판단하는 데 중요한 기준이 된다.

3. 2. 효과

민법 제92조는 임의규정과 다른 관습이 있을 때, 법률행위 당사자가 이 관습에 따르려는 의사를 가진 것으로 인정되면 그 관습에 따른 의사가 우선 적용된다고 규정한다. 통칙법 제3조와는 다른 규정이므로, 통칙법 제3조와 민법 제92조의 관계가 문제가 된다.통칙법 시행 전 판례 제2조(통칙법 제3조에 해당)와 민법 제92조의 관계에 대해서는, 판례 제2조에 규정된 관습은 관습법인 반면 민법 제92조에 규정된 관습은 법규범성이 없는 '''사실상의 관습'''으로 해석하는 것이 전통적인 견해였다.

그러나 이러한 해석은, 판례에 의해 관습법의 효력이 임의규정에 미치지 못함에도 불구하고 법규범성이 없는 사실상의 관습은 민법에 의해 임의규정에 우선하는 효력이 인정된다는 모순점이 지적되었다. 따라서 판례와 민법 규정의 관계에 대한 논의가 있었고, 판례에서 말하는 관습과 민법에서 말하는 관습을 구별하는 것이 타당하지 않다는 견해도 제기되었다.

이 때문에 판례 제2조와 민법 제92조의 관계에 관하여 다음과 같은 견해들이 제시되었다.

- (a) 판례 제2조는 제정법 일반에 대한 관습의 지위에 관한 규정이고, 민법 제92조는 사적 자치의 원칙(계약 자유의 원칙)이 인정되는 분야에 관한 관습의 지위에 관한 규정으로, 판례 규정의 특칙이라는 견해 (「특별법은 일반법에 우선한다」는 법원칙 적용).

- (b) 판례 제2조에서 말하는 「법령ノ規定ニ依リテ認メタルモノ」의 하나가 민법 제92조이며, 법률행위 해석에 대해서는 당사자가 반대하지 않는 한 관습이 우선한다는 견해.

통칙법은 판례를 전면 개정하여 성립되었지만, 민법 제92조와의 관계에 관한 해석 문제는 변경되지 않았다.

상법 분야에서는 상사 제정법을 최우선으로 하지만, 상법에 규정이 없는 경우에는 상관습법이나 상관습을 적용하고, 상관습법이나 상관습이 없는 경우에는 민법을 적용한다.

민법과의 관계에 대해 상법 제1조 제2항은 “상사에 관하여 이 법률에 정한 바가 없는 사항에 대해서는 상관습에 따라, 상관습이 없는 경우에는 민법(明治二十九年法律第八十九号)의 정하는 바에 따른다.”라고 규정하고 있다(조문상으로는 회사법 제정 전에는 “상관습법”이었다. 회사법 제정에 따른 개정으로 “상관습”으로 변경되었다). 상법 적용에서는 상관습법뿐만 아니라 상관습법에 이르지 못하는 상관습도 민법과의 관계에서는 우선적으로 적용된다. 기업을 둘러싼 경제 주체 간의 이익 조정에서는 상관습법이나 상관습을 적용하는 것이 더 합리적이기 때문이다.

상사 제정법과의 관계에 대해서는 제정법 우위주의 원칙에서 상사 제정법이 상관습법에 우선하여 적용된다. 그러나 상법 중 임의 규정에 대한 상관습법의 우선적 효력을 인정하는 견해도 있으며, 명확하고 합리적인 상관습법이 존재하고 그것이 실제로 적절하다면 상법 중 강행 규정에 대해서도 상관습법을 우선한다는 견해도 있다.

참고로, 상관습법과 상관습 중에서는 상관습법이 우선한다.

3. 2. 1. 법원(法源)

대한민국 민법 제1조는 "민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고..."라고 규정하여 관습법이 보충적인 법원(法源)이 됨을 명시하고 있다. 제정 민법 부칙 제25조 제1항은 "본법 시행일 전에 개시된 상속에 관하여는 본법 시행일 후에도 구법의 규정을 적용한다"고 규정하고 있으며, 제정 민법 시행 이전 상속 분야는 의용 민법이 아닌 당시의 관습에 의해 규율되었으므로, 제정 민법 시행 이후에도 그 시행 전에 개시된 상속에 관하여는 1960년 이전의 관습이 1차적인 법원(法源)이 된다.[35]관습법 인정의 핵심 문제는 어떤 관행과 규범이 실제로 관습법을 구성하는지 판단하는 적절한 방법론을 결정하는 것이다. 고전 서구 법학 이론이 관습법에 대한 개념 분석과 유용한 방식으로 조화될 수 있는지는 명확하지 않다. 그래서 일부 학자(존 코마로프(John Comaroff)와 사이먼 로버츠(Simon Roberts) 등)[1]는 관습법 규범을 그들만의 용어로 특징지었다. 그러나 존 헌드(John Hund)가 코마로프와 로버츠의 이론을 비판하고 H. L. A. 하트(H. L. A. Hart)의 공헌을 선호하는 것에서 볼 수 있듯이 여전히 일부 의견 차이가 남아있다. 헌드는 하트의 ''법의 개념''이 관습법 원칙을 식별하고, 정의하며, 사회적 행동을 규제하고 분쟁을 해결하는 데 어떻게 작용하는지 설명하려 한 학자들이 겪는 개념적 문제를 해결한다고 주장한다.[2]

코마로프와 로버츠는 저서 "규칙과 절차"(Rules and Processes)[1]에서 츠와나 법을 구성하는 규범의 집합을 이삭 샤페라(Isaac Schapera)보다 덜 법률적인 방식으로 설명하려 했다. 그들은 카살리스(Casalis)와 엘렌버거(Ellenberger)의 정의에 따라 "mekgwa le melao ya Setswana"를 정의했는데, 여기서 "melao"는 수장이 선포한 규칙이고 "mekgwa"는 전통적인 사용을 통해 관습법이 된 규범이다.[3] 그러나 츠와나족은 존재하는 방대한 규범들을 범주로 분류하려는 시도를 거의 하지 않는다.[3] 따라서 그들은 이것을 '규범 목록의 미분화된 특성'이라고 불렀다. 또한, 그들은 특정 상황의 여건 때문이거나 본질적으로 내용의 불일치 때문일 수 있는 상반되는 규범의 공존을 관찰했다.[4] 이러한 규칙 분류의 부족과 잠재적으로 상충되는 규범 간의 내부적 불일치를 제거하지 못함으로써 분쟁 해결에 있어 유연성이 크게 확보되며, 이는 사건에서 자신의 성공을 증진하려는 분쟁 당사자들에게 '전략적 자원'으로 간주된다. 후자의 불일치(특히 규범 내용의 불일치)는 일반적으로 규범 중 하나를 (암묵적으로) '문자 그대로의 의미에서 상징적인 의미'로 격상시킴으로써 해결된다.[5] 이를 통해 이론적으로 서로 다른 현실 영역에 존재하는 것으로 간주되므로 두 규범 모두를 수용할 수 있다. 이것은 매우 상황적이며, 규범을 고립적으로 볼 수 없고 협상의 대상이라는 것을 더 잘 보여준다. 따라서 소위 협상 불가능한 규범은 소수에 불과하지만, 대다수의 규범은 상황에 따라 해석되고 실체를 부여받으며, 이는 츠와나족에게 근본적인 것으로 여겨진다.

코마로프와 로버츠는 특정 사건의 결과가 규범 목록을 변화시킬 수 있다고 설명하는데, 규범 목록은 항상 형성되고 변형되는 상태에 있는 것으로 간주된다.[6] 이러한 변화는 단순히 변화에 대한 사실상의 관찰을 인정하는 것에 불과하다는 이유로 정당화된다. 또한 수장의 정통성은 그의 결정의 정통성을 직접 결정하는 요소이다.[7] 분쟁 해결에서 내려진 결정과는 달리 입법 선언의 공식화에서[8] 수장은 먼저 그의 고문과 이야기한 다음, 장로회의, 그리고 공개 회의에서 제안된 법안에 대해 논의하며 받아들이거나 거부할 수 있다. 공개 회의가 거부하더라도 수장은 법을 선포할 수 있지만, 이는 자주 행해지지 않는다. 수장이 공개 회의의 의사에 반하여 법률을 선포하더라도 그 법률은 melao가 되지만, 그 효력은 수장의 정통성과 그 규범이 관행(그리고 사회 관계의 변화)과 그 수장 아래 백성의 의지와의 일관성에 달려 있기 때문에 실행될 가능성은 낮다.[8]

코마로프와 로버츠는 분쟁에서 규범을 언급하는 것과 관련하여 "주장의 패러다임"이라는 용어를 사용했다. 이는 분쟁 당사자가 사용하는 언어적 및 개념적 틀을 가리키는데, 이 틀을 통해 '하나 이상의 암시적 또는 명시적 규범적 참조 항목에 따라 관련 사건과 행동에 대한 일관된 그림'이 만들어진다.[9] 그들의 설명에 따르면, 원고(항상 먼저 말하는 사람)는 피고가 그 특정 패러다임 내에서 주장할 수 있도록 받아들이거나, 거부하여 자신의 패러다임을 제시할 수 있는 패러다임을 설정한다(일반적으로 여기서 사실은 다투지 않는다). 피고가 패러다임을 바꾸려고 한다면, 규범을 그대로 언급할 텐데, 실제로 츠와나족의 분쟁 해결에서는 규범이 일반적으로 명시적으로 언급되지 않는다. 청중은 일반적으로 이미 그 규범을 알고 있고, 자신의 주장을 제시하는 방식과 사실을 구성하는 방식이 자신의 패러다임을 설정하기 때문이다. 재판하는 장로 또는 수장도 마찬가지로 당사자(또는 그 중 한 명)가 암시하는 규범적 근거를 받아들여 명시적인 언어를 사용하여 규범을 언급하지 않고 분쟁에서 사실적 문제를 분리한 다음 어떤 규범도 명시적으로 언급하지 않고 결정을 내리거나 당사자에게 새롭거나 다른 패러다임을 부과할 수 있다.[9]

헌트는 코마로프와 로버츠의 규범의 ‘레퍼토리’에서 당사자와 재판관이 해결책을 협상하는 과정에서 선택한다는 유연성 논제를 설득력 없다고 본다.[2] 그는 그들이 주장하는 소위 "규칙 회의론"을 반증하는 데 관심을 갖는다. 그는 관습이라는 개념은 일반적으로 수렴적 행동을 나타내지만 모든 관습이 법적 효력을 갖는 것은 아니라는 점을 지적한다. 헌트는 하트의 분석을 이용하여 내적 및 외적 측면을 갖는 사회적 규칙과 외적 측면만 갖는 습관을 구분한다. 내적 측면은 공통된 기준에 따라 의무적인 것으로 인식되는 특정 행동에 대해 지지자들이 반영하는 태도이다. 외적 측면은 규칙적이고 관찰 가능한 행동으로 나타나지만 의무적인 것은 아니다. 따라서 하트의 분석에서 사회적 규칙은 법적 효력을 갖는 관습에 해당한다.

하트는 습관과 구속력 있는 사회적 규칙 사이의 세 가지 추가적인 차이점을 확인한다.[2] 첫째, 사회가 습관으로부터의 일탈을 비난하고 그러한 행동을 비판함으로써 일탈을 방지하려고 시도할 때 사회적 규칙이 존재한다. 둘째, 이러한 비판이 사회적으로 습관을 준수해야 할 타당한 이유로 간주되고 환영받을 때이다. 셋째, 집단 구성원이 단지 습관 때문에 또는 다른 모든 사람이 그렇게 하고 있기 때문에가 아니라, 적어도 일부 구성원이 따라야 하는 공통된 기준으로 간주되기 때문에 공통된 방식으로 행동할 때이다. 그러나 훈트는 내적 관점에 의존하는 이러한 기준의 차원을 외부자가 아는 것이 어렵다는 점을 인정한다.

훈트는 첫 번째 형태의 규칙 회의론은 관습법의 내용이 관행에서 유래하기 때문에, 그것은 단지 행동만이 구성에 정보를 제공하기 때문에 실제로 객관적인 규칙이 없다는 널리 퍼진 견해에 관한 것이라고 본다. 이러한 관점에서 규칙에 묶인 행동과 그렇지 않은 행동, 즉 법 준수에 의해 동기가 부여된 행동(또는 적어도 법을 인식하여 행해지는 행동)과 단순히 다른 요인에 대한 반응인 행동을 구분하는 것은 불가능하다. 훈트는 이것이 문제가 된다고 생각하는데, 그 이유는 행동이 분명히 일관성이 없기 때문에 법을 정량화하는 것이 거의 불가능하기 때문이다. 훈트는 이것이 ''내적 요소''의 중요성을 인식하지 못함으로써 발생하는 오해라고 주장한다. 그의 견해에 따르면, 위에서 설명한 기준을 사용하면 특정 공동체에서 "법"을 구성하는 것을 해독하는 데 이러한 문제가 발생하지 않는다.[2]

훈트는 두 번째 형태의 규칙 회의론은 공동체에 규칙이 있을 수 있지만 그 규칙은 '연역적으로' 도출되지 않는다는 것이라고 본다. 즉, 그것은 오직 법적/도덕적 추론을 통해 만들어지는 것이 아니라, 그것을 만드는 사람들의 개인적/정치적 동기에 의해 추진된다는 것이다. 이러한 영향의 범위는 관습법의 느슨하고 불명확한 본질에 의해 만들어지는데, 훈트는 이것이 관습법 제정자(종종 전통적인 '사법 절차'를 통해)에게 그 적용에 있어 넓은 재량권을 부여한다고 주장한다. 그러나 훈트는 규칙이 때때로 더 임시변통적인 방식으로 도출될 수 있다는 사실이 이것이 시스템을 정의한다는 것을 의미하지 않는다고 주장한다. 만약 법이 오직 연역적으로만 만들어지는 완벽한 시스템을 요구한다면, 규칙이 없는 시스템만 남게 된다. 훈트는 이것이 그럴 수 없다고 말하며, 이러한 종류의 법 제정 과정에 대한 설명은 하트의 "이차적 규칙"(규범의 주요 부분이 인식되는 규칙) 개념에서 찾을 수 있다고 말한다. 훈트는 일부 문화, 예를 들어 츠와나 사회의 일부 지역에서는 이차적 규칙이 법이 정치와 개인적 선호도를 참조하여 결정되는 수준으로만 발전했다고 말한다. 이것은 그것들이 "규칙"이 아니라는 것을 의미하지 않는다. 훈트는 우리가 사회의 이러한 이차적 규칙 구성에 대한 발전적 패턴을 인정한다면, 이 사회가 어떻게 법을 구성하고 객관적이고 독립적인 규칙 집단에 의존하게 된 사회와 어떻게 다른지를 이해할 수 있다고 주장한다.[2]

3. 2. 2. 법원(法院)의 직권 조사

관습법은 법원의 직권 조사 사항이다. 즉, 당사자가 관습법의 존재를 주장하고 증명하지 않더라도 법원이 직권으로 관습법의 존재를 조사하여 재판의 기초로 삼을 수 있다.[1]현대 법에서도 거래 관련 법률에는 관습법의 영향이 특히 짙게 남아 있다고 여겨진다. 특히 상법은 역사적으로 중세 유럽 상인 길드의 관습법에서 발전했다고 할 수 있다. 상법의 대상 영역은 시대의 발전에 따른 변화도 크고, 제정법이 현실에 맞지 않는 경우도 많기 때문에 상법은 항상 상관습에 중요한 역할을 인정하고 있다. (일본 법에서는 상법 1조 2항 등)

가족법에서는 풍속의 영향이 강하고 관습법이 활용될 여지가 많지만, 오래된 관습에는 유지하는 것이 타당하지 않은 것도 있으며 가족 생활의 현대화를 도모해야 한다는 요구도 있으므로 관습법의 의의는 미묘한 것이 되고 있다.

형법에서는 인권 보장 명목 하에 항상 죄형법정주의를 전제로 하며, 관습법의 영향이 적다고 여겨지는 반면, 판례법주의처럼 관습적인 불문율의 존재를 중시해야 한다는 의견도 있다. 관습법은 법원으로서의 지위 외에도 성문법 해석의 기준을 제시하는 역할이 있다.

계약 당사자 간에 이행에 관한 세부적인 약정을 하지 않았는데 그 점에 대해 분쟁이 발생했을 때, 법원은 관습의 존재를 조사하여 그 관습에 당사자는 따른 것으로 결론을 내리는 경우가 많다.

3. 2. 3. 실정법 개폐 가능성

원칙적으로 실정법을 개폐할 수는 없으며, 오히려 실정법에 어긋나는 관습법은 성립조차 할 수 없다.[36] 다만, 물권의 영역에서는 관습법에 의하여 실정법상의 물권이 제한을 받기도 한다.(예컨대 관습법상 법정지상권)민법 제92조에 따르면, 임의규정과 다른 관습이 있는 경우에, 법률행위 당사자가 이 관습에 따른 의사를 가진 것으로 인정되는 경우에는, 관습에 따른 의사가 우선적으로 적용된다. 법령과 관습의 우선 관계에 대해 통칙법 3조와 다른 규정이므로, 통칙법 3조와 민법 제92조의 관계가 문제된다.

이에 대해서는, 통칙법 시행 전의 판례 제2조(통칙법 3조에 상당)와 민법 제92조의 관계에 관하여, 판례 제2조에 규정하는 관습은 관습법인데 반해, 민법 제92조에 규정하는 관습은 관습법이 아니라 법규범성이 없는 '''사실상의 관습'''이라고 해석하는 것이 전통적인 견해였다.

그러나 이러한 해석은 관습법의 효력이 판례에 의해 임의규정에 미치지 못하는 데도 불구하고, 법규범성이 인정되지 않는 사실상의 관습은 민법에 의해 임의규정에 우선하는 효력이 인정되는 점이 모순이라는 지적을 받았다. 따라서 판례의 규정과 민법의 규정의 관계에 대해 논의가 생겼다. 또한, 판례에서 말하는 관습과 민법에서 말하는 관습을 구별하는 것은 타당하지 않다는 견해도 있다.

이 때문에 판례 제2조와 민법 제92조의 관계에 관하여 다음과 같은 견해들이 제시되었다. (a) 판례 제2조는 제정법 일반에 대한 관습의 지위에 관한 규정인데 반해, 민법 제92조는 사적 자치의 원칙(계약 자유의 원칙)이 인정되는 분야에 관한 관습의 지위에 관한 규정이며, 판례 규정의 특칙이라는 견해(「특별법은 일반법에 우선한다」는 법원칙이 작용한다). (b) 판례 제2조에서 말하는 「법령ノ規定ニ依リテ認メタルモノ」의 하나가 민법 제92조이며, 법률행위의 해석에 대해서는 당사자가 반대하지 않는 한 관습이 우선한다는 견해.

통칙법은 판례를 전면 개정하여 성립되었지만, 민법 제92조와의 관계에 관한 해석 문제는 변경되지 않았다.

상법 분야에서는 상사 제정법을 최우선으로 하지만, 상법에 규정이 없는 경우에는 상관습법이나 상관습을 적용하고, 상관습법이나 상관습이 없는 경우에는 민법을 적용한다.

민법과의 관계에 대해 상법 제1조 제2항은 “상사에 관하여 이 법률에 정한 바가 없는 사항에 대해서는 상관습에 따라, 상관습이 없는 경우에는 민법(明治二十九年法律第八十九号)의 정하는 바에 따른다.”라고 규정하고 있다(조문상으로는 회사법 제정 전에는 “상관습법”이었다. 회사법 제정에 따른 개정으로 “상관습”으로 변경되었다). 상법 적용에서는 상관습법뿐만 아니라 상관습법에 이르지 못하는 상관습도 민법과의 관계에서는 우선적으로 적용된다. 기업을 둘러싼 경제 주체 간의 이익 조정에서는 상관습법이나 상관습을 적용하는 것이 더 합리적이기 때문이다.

상사 제정법과의 관계에 대해서는 제정법 우위주의 원칙에서 상사 제정법이 상관습법에 우선하여 적용된다. 그러나 상법 중 임의 규정에 대한 상관습법의 우선적 효력을 인정하는 견해도 있으며, 명확하고 합리적인 상관습법이 존재하고 그것이 실제로 적절하다면 상법 중 강행 규정에 대해서도 상관습법을 우선한다는 견해도 있다.

참고로, 상관습법과 상관습 중에서는 상관습법이 우선한다.

3. 3. 대한민국 판례에 의해 확인된 관습민법

4. 관습헌법

헌법재판소는 신행정수도법 위헌 확인 결정에서 관습헌법은 실정헌법과 동일한 효과를 가지며, 관습헌법을 개정하려면 실정헌법의 개정 절차를 밟아야 한다고 판시했다.[1]

그러나 헌법재판소의 판시에 따르면, 관습법은 실정법에 대한 보충적 성격을 지니는 것이 아닌, 동등한 효력과 구속력을 가진 법으로서 존재하게 된다.[1]

5. 국제관습법

국제관습법은 국제법에서 조약과 함께 중요한 법원 중 하나이며, 오랫동안 불문법으로서 법규범성을 가지고 있었다. 국제사법재판소규정 제38조 제1항 b에 따르면, 국제법의 법원으로서 “법으로 인정된 일반 관행의 증거로서의 국제 관습”을 준칙으로 적용한다고 규정되어 있다.

국제관습법은 시간이 지남에 따라 국가 간의 관습적인 교류를 통해 발전해 온 외교 또는 공격을 기반으로 한 ''국제법'' 또는 법적 규범을 의미한다. 본질적으로 국가 간에는 과거에 수용된 행위와 일관되게 업무를 수행해야 할 법적 의무가 발생하는 것으로 여겨진다.[1] 이러한 관습은 국가가 특정 행위를 수용하거나 거부함에 따라 변할 수도 있다.

관습법의 일부 원칙은 강행규범의 효력을 갖게 되었는데, 이는 비슷한 강도의 규범을 제외하고는 위반하거나 변경할 수 없다. 이러한 규범은 집단학살과 노예 제도에 대한 금지와 같이 보편적인 수용으로부터 그 힘을 얻는다고 한다. 관습 국제법은 국가 간의 명시적인 의무 약정으로 구성된 조약법과 구별될 수 있다. 그러나 많은 조약은 기존 관습법을 성문화하려는 시도이다.

대한민국에서 국제관습법은 국내의 실정법률과 동등한 효력을 가지고 있다. 국제관습법은 국제 연합 총회 결의 중에서 일정한 요건을 갖추면 인정되기도 한다.

5. 1. 성립 요건

관습법의 성립 요건으로는 다음 두 가지가 필요하다.- '''일반 관행(consuetudo)''': 유사한 행위가 반복, 지속되어 일반성을 갖게 되는 것을 말한다.

- '''법적 확신(opinio juris sive necessitatis)''': 국가 등 국제법 주체가 해당 행위를 국제법상 적합한 것으로 인식하고 확신하여 행하는 것을 말한다.[26]

법적확신이란 "관행을 따르는 것이 의무"라는 믿음을 의미한다.[26] "관행을 무시할 자유"가 사례로 입증되면 법적확신의 획득은 인정될 수 없다. 오늘날과 같은 법적확신이론은 프랑스의 사법학자이자 법철학자인 프랑수아 제니가 최초로 제시하였으며, 해당 문헌은 1919년에 등장하였다.[26]

국제관습법 형성의 주관적 요소로서의 법적확신(opinio juris)은 opinio juris sive necessitatis의 약칭으로서, ‘문제가 된 행위가 법규칙에 의해 필요하다는 의견’이라는 사전적 의미를 지닌 라틴어구로 이해되고 있다.[27]

프리드리히 카를 폰 사비니로 유명한 19세기 독일의 역사법학파에서 opinio juris 개념이 출발하였을지라도, 현대 국제관습법 이론의 발전 과정에서 자연법적 요소로부터 벗어나 실정법적 가치를 지니게 되었으며, 그 결과 opinio juris의 개념은 기본적으로 ‘법적 신념’ 즉, ‘일정한 관행이 법으로서 의무적이라는 신념’이라고 이해되고 있다.[29]

그러나 국제관습법을 다룬 ICJ 판례 가운데에서도 opinio juris을 명시적으로 다루지 않은 경우도 있는 한편, 국제법학자들에 따라서는 관행의 통일성과 일반성이 충분할 경우 opinio juris가 별도의 존재로서 확립될 필요가 없다고 주장하기도 한다.[30]

ICJ는 많은 판결에서 주관적 요소가 존재하고 있는지 여부에 대하여 명시적으로 조사함이 없이 국가 관행에 기초하여 국제관습법의 존재를 인정하기도 하였다. 대표적으로 다음 판례들이 있다.[31]

- Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited 사건

- Continental Shelf (Libya/Malta) 사건

- Fisheries Jurisdiction 사건

다만, 일반 관행 요건에 대해서는 어느 정도 범위의 국가에 의해, 어느 정도 행위가 이루어져야 요건을 충족하는지에 대해 문제가 되는 경우가 많고, 법적 확신 요건에 대해서도 관계 기관의 내면적인 과정을 탐구하는 것은 거의 불가능하기 때문에, 외면적인 일반 관행으로부터 추론할 수밖에 없는 경우가 많다.

5. 2. 국제법에서의 중요성

국제법에서 '''관습법'''은 국가 간의 관습적인 교류를 통해 발전해 온, 외교 또는 공격을 기반으로 한 ''국제법'' 또는 법적 규범을 의미한다. 본질적으로 국가 간에는 과거에 수용된 행위와 일관되게 업무를 수행해야 할 법적 의무가 발생하는 것으로 여겨진다.[1] 이러한 관습은 국가가 특정 행위를 수용하거나 거부함에 따라 변할 수도 있다. 관습법의 일부 원칙은 강행규범의 효력을 갖게 되었는데, 이는 비슷한 강도의 규범을 제외하고는 위반하거나 변경할 수 없다. 이러한 규범은 집단학살과 노예 제도에 대한 금지와 같이 보편적인 수용으로부터 그 힘을 얻는다고 한다. 관습 국제법은 국가 간의 명시적인 의무 약정으로 구성된 조약법과 구별될 수 있다. 그러나 많은 조약은 기존 관습법을 성문화하려는 시도이다.국제사법재판소규정 제38조 제1항 b에 따르면, 국제법의 법원으로서 “법으로 인정된 일반 관행의 증거로서의 국제 관습”(international custom, as evidence of a general practice accepted as law)을 준칙으로 적용한다고 규정되어 있다.

관습국제법이 성립하는 요건으로는, 유사한 행위가 반복 지속됨으로써 일반성을 갖게 되는 것( '''일반 관행''', ''consuetudo'')과, 국가 등 국제법 주체가 해당 행위를 국제법상 적합한 것으로 인식하고 확신하여 행하는 것( '''법적 확신''', ''opinio juris sive necessitatis'')의 두 가지가 필요하다고 보는 것이 일반적이다.[26]

opinio juris sive necessitatisla의 약칭인 법적확신(opinio juris)은 ‘문제가 된 행위가 법규칙에 의해 필요하다는 의견’이라는 사전적 의미를 지닌 라틴어구로 이해되고 있다.[27]

다만, 일반 관행의 요건에 대해서는 어느 정도 범위의 국가에 의해, 어느 정도 행위가 이루어져야 요건을 충족하는지에 대해 문제가 되는 경우가 많고, 법적 확신의 요건에 대해서도 관계 기관의 내면적인 과정을 탐구하는 것은 거의 불가능하기 때문에, 외면적인 일반 관행으로부터 추론할 수밖에 없는 경우가 많다.

ICJ는 많은 판결에서 주관적 요소가 존재하고 있는지 여부에 대하여 명시적으로 조사함이 없이 국가관행에 기초하여 국제관습법의 존재를 인정하기도 하였다. 대표적으로 다음의 판례들이 있다.[31]

| 판례 |

|---|

| Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited 사건 |

| Continental Shelf (Libya/Malta) 사건 |

| Fisheries Jurisdiction 사건 |

6. 일본법에서의 관습법

일본에서는 법의 적용에 관한 통칙법 제3조가 관습법의 법적 지위에 관한 일반 원칙을 규정하고 있다. 이에 따르면, 공서양속에 반하지 않는 관습에 대해서는, 법령의 규정에 의해 인정된 것 및 법령에 규정이 없는 사항에 관하여, 성문에 의한 법령(형식적 의미에서의 법률)과 동일한 효력(법원으로서의 관습법으로서의 효력)이 인정된다. 강행규정은 공공의 질서를 정하는 법률이므로, 이에 반하는 관습은 인정되지 않는다.

법령에 의한 규정이 없는 사항에 대해 관습에 효력을 인정하는 것으로부터, 법령과 관습법 사이에 모순이 있는 경우에는, 일반 원칙으로서, 법령의 규정이 우선한다.

7. 현대 법체계 내에서의 관습법

현대 법체계에서 관습법은 그 중요성이 점차 줄어들고 있지만, 여전히 여러 국가와 지역에서 중요한 역할을 수행하고 있다.

관습법 인정의 핵심 문제는 어떤 관행과 규범이 실제로 관습법을 구성하는지 판단하는 적절한 방법론을 결정하는 것이다. 일부 학자들은 관습법 규범을 고유한 방식으로 특징짓지만,[1] H. L. A. 하트(H. L. A. Hart)의 ''법의 개념''이 관습법 원칙을 식별, 정의하고, 사회적 행동을 규제하며 분쟁을 해결하는 방식을 설명하는 데 도움이 된다는 주장도 있다.[2]

고대부터 중세 시대까지 관습법은 법원의 중심이었으며, 당시 성문법전은 대부분 관습법을 확인하는 역할만 수행했다. 그러나 18세기 말부터 19세기에 걸쳐 유럽에서는 자연법과 계몽사상을 바탕으로 법전 편찬이 이루어졌고, 이 법전들은 제정법에 반하는 관습을 부정하거나 제한하여 사회 근대화를 이끌었다. 그 결과, 법은 국가가 제정하는 법률로 인식되었고, 관습법은 부차적인 의미로 여겨지게 되었다.

그럼에도 불구하고 관습법은 여전히 존재 의의를 가지며, 경제 사회는 매일 새로운 관습을 만들어내고 있으므로 그 의의를 경시해서는 안 된다. 사회에 존재하는 관습 중 어떤 것이 관습법으로 인정되는지 구분하기는 어렵다. 논리적으로는 사회에 존재하는 관습법을 법원이 인정하고 적용하는 형태를 취하지만, 실제로는 법원의 승인을 받기 전까지 그 효력이 불안정하다. 또한, 관습법의 내용은 불명확한 경우가 많아 법원이 적절한 규제를 통해 합리적인 관습법으로 형성하는 경우가 많다.

영미법에서는 판례의 법원성을 적극적으로 인정하며, 대륙법 국가에서도 동일한 판례가 반복됨으로써 관습법이 성립한다는 견해가 있다.

7. 1. 법적 다원주의

법적 다원주의는 전 세계 많은 국가에서 한 가지 이상의 관습법이 공식 법과 병행하여 존재하는 상황을 말한다.[11] 존 헨리 메리먼은 민법 전통 내에서 관습은 법령과 규정에 종속되는 법의 원천으로 취급되지만, 학술적 연구에서 주어지는 관심에 비해 그 중요성은 "미미하고 감소하고 있다"고 지적한다.[11]코마로프와 로버츠는 저서 "규칙과 절차"(Rules and Processes)에서 츠와나 법을 구성하는 규범의 집합을 설명했다.[1] 그들은 "mekgwa le melao ya Setswana"를 정의했는데, "melao"는 수장이 선포한 규칙이고 "mekgwa"는 전통적인 사용을 통해 관습법이 된 규범이다.[3] 츠와나족은 존재하는 방대한 규범들을 범주로 분류하려는 시도를 거의 하지 않으며, 상반되는 규범이 공존하는 경우도 있는데, 이는 분쟁 해결에 있어 유연성을 제공하며, 분쟁 당사자들에게는 '전략적 자원'으로 간주된다.[4] 규범 내용의 불일치는 일반적으로 규범 중 하나를 '문자 그대로의 의미에서 상징적인 의미'로 격상시킴으로써 해결된다.[5]

특정 사건의 결과는 규범 목록을 변화시킬 수 있으며, 규범 목록은 항상 형성되고 변형되는 상태에 있다.[6] 수장의 정통성은 그의 결정의 정통성을 결정하며,[7] 수장은 고문, 장로회, 공개 회의를 거쳐 법안을 제안하고 받아들이거나 거부할 수 있다. 공개 회의가 거부하더라도 수장은 법을 선포할 수 있지만, 자주 행해지지는 않으며, 그 효력은 수장의 정통성과 규범의 관행과의 일관성에 달려 있다.[8]

분쟁에서 규범을 언급할 때, 코마로프와 로버츠는 "주장의 패러다임"이라는 용어를 사용했는데, 이는 분쟁 당사자가 사용하는 언어적 및 개념적 틀을 의미한다.[9] 원고는 패러다임을 설정하고, 피고는 이를 받아들이거나 거부하여 자신의 패러다임을 제시할 수 있다. 츠와나족의 분쟁 해결에서는 규범이 명시적으로 언급되지 않는 경우가 많은데, 이는 청중이 이미 규범을 알고 있기 때문이다. 재판하는 장로 또는 수장도 당사자가 암시하는 규범적 근거를 받아들여 결정을 내리거나, 당사자에게 새롭거나 다른 패러다임을 부과할 수 있다.[9]

가톨릭교회의 교회법에서 관습은 법의 원천이지만, 교회법 법학은 관습이 법적 효력을 얻으려면 입법자의 명시적 또는 묵시적 동의가 필요하다는 점에서 민법 법학과 다르다.

영국 일반법에서는 "오랜 관행"이 확립되어야 "관습적 권리"가 인정된다. 법적 선례에 따라 12년(왕실 토지의 경우 20년) 동안 지속적으로 사용되어야 하며, 계류의 목적과 관습의 이익을 받는 사람들의 계급은 명확하고 일관되어야 한다.[12]

캐나다에서는 관습적인 원주민 법이 헌법적 기반을 가지고 있으며[13] 영향력이 증가하고 있다.[14] 스칸디나비아 국가에서도 관습법이 계속 존재하며 큰 영향력을 가지고 있다.

관습법은 일부 개발도상국에서도 일반법 또는 민법과 함께 사용된다.[15] 에티오피아에서는 60개 이상의 관습법이 시행되고 있으며, 그중 일부는 공식 국가 법 체계와 독립적으로 운영된다.[16]

키르기스스탄에서는 마을 원로들의 ''악삭칼(aqsaqal)'' 법원이 활성화되었으며, 재산, 불법 행위, 가족법에 대한 관할권을 갖는다.[17] 키르기스스탄 전역에 약 1,000개의 ''악삭칼'' 법원이 있으며, 이는 국가 정체성 회복과 연결된다.[18]

아프리카의 뿔의 소말리아 사람들은 ''셰르(xeer)''라고 불리는 관습법 체계를 따르며, 소말리아 전역과 오가덴의 소말리아 공동체에서 상당한 정도로 살아남았다.[19][20] 셰르는 생명, 자유 및 재산의 안전을 제공하여 경제 활동 증가에 기여했다.[21]

인도에서는 힌두 결혼식이 힌두 결혼법에 의해 인정되는 등 많은 관습이 법적으로 인정된다.

인도네시아에서는 국가의 다양한 원주민 민족의 관습적인 아다트 법이 인정되며, 관습적인 분쟁 해결은 파푸아에서 인정된다.

필리핀에서는 1997년 원주민 권리법이 원주민의 영역 내에서 원주민 관습법을 인정한다.[23]

7. 2. 가톨릭 교회법

가톨릭교회의 교회법에서 관습은 법의 원천이다. 그러나 교회법 법학은 관습이 법적 효력을 얻으려면 입법자의 명시적 또는 묵시적 동의가 필요하다는 점에서 민법 법학과 다르다.7. 3. 영국법

영국 일반법에서는 "오랜 관행"이 확립되어야 한다.재산법의 광범위한 원칙에 따르면, 통행권을 사용하거나 소유권이 없는 토지를 점유하는 것 같이 어떤 것이 오랫동안 이의 제기 없이 계속되어 왔다면, 법은 결국 그 사실을 인정하고 그렇게 하는 사람에게 계속할 수 있는 법적 권리를 부여한다.

판례에서는 "관습적 권리"로 알려져 있다. 특정 지역을 참조하여 아주 오래전부터 행해져 온 것은 관습이라는 지역 법의 형태를 취득할 수 있다. 관습을 정의하는 법적 기준은 정확하다. 최근 가장 흔한 주장은 선박 계류에 대한 관습적 권리에 관한 것이다.

계류는 "태고적부터" 지속적으로 사용되어야 하며, 이는 법적 선례에 따라 동일한 목적으로 사용하는 사람들에 의해 12년(또는 왕실 토지의 경우 20년)으로 정의된다. 예를 들어, 과거에 해안 지역 주민의 어업 선단에 의해 200년 이상 확립되었을 수 있는 계류 관습은 단순히 현재 원거리에서 온 레크리에이션 보트 소유자에게 이익을 주도록 이전되지 않는다. 반면, 지난 25년 동안 소유주 거주자와 임대 주택 보트가 섞여 지속적으로 사용되어 온 계류장에 있는 일련의 주택 보트는 소유주가 같은 도시나 시에 거주하는 경우 주택 보트가 계속 사용될 수 있다. 계류의 목적과 관습의 이익을 받는 사람들의 계급은 명확하고 일관되어야 한다.[12]

7. 4. 스칸디나비아 국가

스칸디나비아 국가에서는 관습법이 계속 존재하며 큰 영향력을 가지고 있다.7. 5. 개발도상국

관습법은 일부 개발도상국에서 민법 또는 일반법과 함께 사용된다.[15] 예를 들어, 에티오피아에서는 1950년대에 민법에 기반한 법전이 채택되었음에도 불구하고 현재 60개 이상의 관습법 체계가 시행되고 있으며, 그중 일부는 공식 국가 법 체계와는 완전히 독립적으로 운영되고 있다.[16]

1995년, 키르기스스탄 대통령 아스카르 아카예프(Askar Akaev)는 마을 원로들의 ''악삭칼(aqsaqal)'' 법원을 활성화하기 위한 법령을 발표했다. 이 법원은 재산, 불법 행위 및 가족법에 대한 관할권을 갖게 되었다.[17] 악삭칼 법원은 결국 키르기스스탄 헌법 제92조에 포함되었다. 2006년 현재, 키르기스스탄 전역(수도 비슈케크 포함)에 약 1,000개의 악삭칼 법원이 존재했다.[17]

아프리카의 뿔의 소말리아인들은 ''셰르(xeer)''라고 불리는 관습법 체계를 따른다. 셰르는 소말리아 전역[19]과 오가덴의 소말리아 공동체에서 상당한 정도로 존속하고 있다.[20]

인도에서는 많은 관습이 법적으로 인정된다. 예를 들어, 힌두교 결혼식은 힌두 결혼법에 의해 인정된다.

인도네시아에서는 국가의 다양한 원주민 민족의 관습적인 아다트 법이 인정되며, 파푸아에서는 관습적인 분쟁 해결이 인정된다. 인도네시아 아다트 법은 주로 19개의 지역으로 나뉜다.

필리핀에서는 1997년 원주민 권리법에 따라 원주민의 영역 내에서 원주민 관습법이 인정된다.[23]

7. 6. 인도

인도에서는 많은 관습이 법적으로 인정된다. 예를 들어, 힌두교 결혼식은 힌두 결혼법에 의해 인정된다.7. 7. 인도네시아

인도네시아에서는 국가의 다양한 원주민 민족의 관습적인 아다트 법이 인정되며, 관습적인 분쟁 해결은 파푸아에서 인정된다. 인도네시아 아다트 법은 주로 다음의 19개 지역으로 나뉜다.| 지역 |

|---|

| 아체 |

| 가요, 알라스 |

| 바탁 |

| 미낭카바우 |

| 남수마트라 |

| 말레이 지역 |

| 방카와 벨리퉁 |

| 칼리만탄 |

| 미나하사 |

| 고론탈로 |

| 토라자 |

| 남술라웨시 |

| 테르나테 |

| 몰루카스 |

| 파푸아 |

| 티모르 |

| 발리와 롬복 |

| 중앙 및 동자바(섬 마두라 포함) |

| 순다 |

| 자바 군주국( 욕야카르타 술탄국, 수라카르타 수난국, 파쿠알라만, 망쿠네가란 공국) |

7. 8. 필리핀

필리핀에서는 1997년 원주민 권리법에 따라 원주민의 영역 내에서 원주민 관습법이 인정된다.[23]8. 불법행위에서의 관습

관습은 불법행위법에서 과실을 판단하는 데 사용된다. 관습을 따르거나 무시하는 것이 과실 여부를 결정적으로 판단하는 기준은 아니지만, 특정 행위에 대한 최선의 관행이나 대안을 보여주는 지표가 된다.

참조

[1]

서적

[2]

서적

[3]

서적

[4]

서적

[5]

서적

[6]

서적

[7]

서적

[8]

서적

[9]

서적

[10]

판례

R. v Secretary of State For Foreign and Commonwealth Affairs

1982

[11]

서적

The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America

https://books.google[...]

Stanford University Press

[12]

웹사이트

Customary Mooring Rights

https://web.archive.[...]

Associated Yacht Brokers

2015-04-19

[13]

웹사이트

Constitution Act, 1982, s. 35(1)

https://web.archive.[...]

2008-07-29

[14]

서적

Generic and Specific Aboriginal Rights

http://www.law.uvic.[...]

UBC Press

2008-08-21

[15]

웹사이트

JuryGlobe

University of Ottawa

2010-09-11

[16]

논문

Homicide in Ethiopia: Human Rights, Federalism, and Legal Pluralism

https://www.jstor.or[...]

[17]

논문

Kyrgyz Aksakal Courts: Pluralistic Accounts of History

[18]

서적

Kyrgyz Aksakal Courts

[19]

웹사이트

The Rule of Law without the State

https://mises.org/st[...]

Ludwig von Mises Institute

2007-09-12

[20]

웹사이트

Grassroots Conflict Assessment Of the Somali Region, Ethiopia

CHF International

2006-08

[21]

웹사이트

Better off stateless

http://www.peterlees[...]

2010-09-11

[22]

서적

The Law of the Somalis: A Stable Foundation for Economic and Social Development in the Horn of Africa

Red Sea Press

[23]

웹사이트

Customary Laws, Ancestral Land Titling and the NCIP's Quasi-Judicial Powers

https://thecordiller[...]

University of the Philippines Baguio

2021-03

[24]

웹사이트

慣習法

https://kotobank.jp/[...]

[25]

판례

2005-07-21

[26]

논문

국제관습법의 성립에 관한 연구

[27]

논문

현대 국제관습법의 형성에 관한 연구

[28]

논문

[29]

논문

[30]

논문

[31]

논문

[32]

백과사전

관습법

[33]

판례

1983-06-14

[34]

판례

2003-07-24

[35]

판례

1969-11-25

[36]

판례

대법원 1983. 6. 14. 선고 80다3231 판결

:s:80다3231

1983-06-14

[37]

판례

대법원 2009.5.28. 자 2007카기134 결정

:s:2007카기134

2009-05-28

[38]

판례

대법원 2005. 7. 21. 선고 2002다1178 전원합의체 판결

:s:2002다1178

2005-07-21

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com