봉신국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

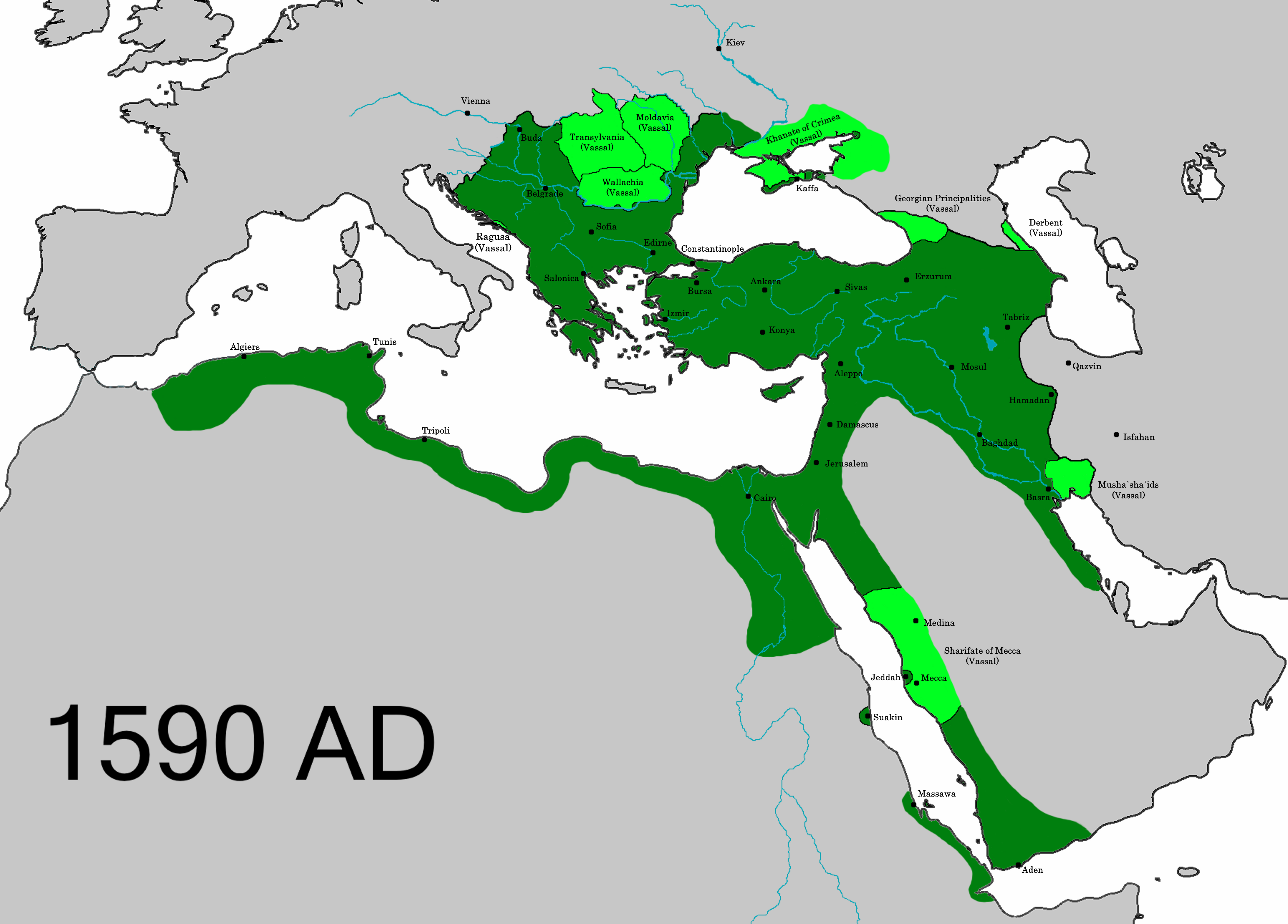

봉신국은 종주국에 종속된 국가를 의미하며, 역사적으로 다양한 형태와 사례를 보여준다. 고대 이집트, 히타이트 제국, 신아시리아 제국, 아케메네스 왕조 페르시아, 고대 중국, 오스만 제국 등에서 봉신국이 존재했다. 특히 오스만 제국은 불가리아, 이집트 등을 봉신국으로 두었으며, 근대에는 세르비아, 루마니아, 불가리아 등이 독립했다. 몽골은 중화민국의 속국이었다가 독립했으며, 티베트는 중화인민공화국의 속국으로 편입되었다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사적 사례

부용국은 근동의 이집트, 히타이트, 미탄니 사이의 분쟁에서 그 기원을 찾을 수 있으며, 근대 중국에서도 일반화되었다. 마지막으로 부용국을 가진 나라는 중화인민공화국이었다. 오스만 제국을 종주국으로 하는 불가리아, 이집트 등의 사례가 많다[18]。

역사상의 부용국은 다음과 같다[18]。

주나라(기원전 1046년 ~ 기원전 770년)부터 한나라(기원전 206년 ~ 서기 220년)까지 고대 중국에는 다양한 제후국이 존재했다. 이들은 작은 도시 국가에서부터 초나라, 제나라처럼 넓은 영토를 가진 나라까지 그 크기가 다양했다. 이들 제후국 중 하나인 진나라가 진 시황 아래 중국을 통일하고 제후국 체제를 폐지했다.

청나라와 조선의 관계는 조공-책봉 관계라는 독특한 형태로, 조선은 내정과 외교에서 자율성을 지녔지만[2][3], 청나라에 조공을 바치고 책봉을 받는 형식적인 상하 관계를 맺었다. 이러한 관계는 양국이 독립적인 관계를 유지하면서도 외교적, 경제적 실리를 추구하는 형태였다. 대한민국 학계에서는 이러한 전통적인 조공-책봉 관계를 계승하여, 중국과의 외교 관계에서 실리 외교를 추구해야 한다는 입장이 있다.

오스만 제국(1299년 ~ 1923년)은 영토 주변 지역에서 여러 봉신국 또는 종속국을 통치했다. 봉신 관계는 여러 형태로 나타났으며, 일부 국가는 자체 지도자를 선출할 수 있었고, 다른 국가들은 영토에 대한 조공을 바쳤다.[1] 18세기 동안 오스만 제국은 왈라키아, 몰다비아 공국, 크림 칸국과 같은 많은 봉신국과 조공국을 통치했다.[1]

2. 1. 고대 이집트

투트모세 3세(기원전 1479년 ~ 기원전 1425년)는 레반트 지역의 종속국들을 이집트 경제에 통합하고, 세금 징수를 원활하게 하는 시스템의 기초를 놓았다.[1] 아멘호테프 3세와 투탕카멘(기원전 1390년 ~ 기원전 1323년) 시대의 아마르나 서신은 이집트와 종속국 간의 관계를 보여주는 중요한 자료이다.[2][3]이집트의 주요 종속국으로는 누하셰, 카트나, 우가리트 등이 있었으며, 이들은 이집트의 국경 방어와 완충 지대 역할을 수행했다.[3] 그러나 이들 국가는 아케나톤(기원전 1353년 ~ 기원전 1336년) 사후 히타이트 제국에 점령되었다.[3][2]

람세스 2세(기원전 1279년 ~ 기원전 1213년)는 히타이트와의 전쟁에서 승리하고 카데시, 아무루 왕국 등을 점령하여 속국으로 삼았다.[2] 기원전 1258년, 람세스 2세와 히타이트 왕 하투실리 3세는 평화 조약을 체결하여 비블로스 북쪽에서 다마스쿠스까지 국경을 설정했다.[2]

2. 1. 1. 비블로스

Gbl|거발/구블egy 또는 Βύβλος|비블로스grc는 이집트, 근동, 에게해 세계를 연결하는 중요한 무역 거점이었다.[4] 이집트는 비블로스를 통해 레바논과 시리아의 물품을 획득하고 군사 기지로 활용했다. 비블로스는 이집트에게 종교적으로도 중요한 도시였으며, 현지 여신은 하토르 및 이시스와 연관되었다.리브-하다 왕 시대의 서신은 이집트와 비블로스 간의 관계를 상세히 보여주는데, 12년 동안 지속된 이 서신은 이집트와 종속국 간의 가장 긴 상호 작용이다.[2] 리브-하다는 파라오에게 충성을 다했지만, 어려움에 처했을 때 이집트로부터 실질적인 도움을 받지 못하고 결국 그의 형제에게 왕위를 빼앗겼다.[2]

리브-하다의 형제가 왕위에 있는 동안에도 비블로스는 이집트와 계속 소통했지만, 아무루, 히타이트 제국과의 잠재적 동맹에 대한 논쟁이 있었다.

기원전 12세기와 기원전 11세기에 신왕국이 쇠퇴하면서 비블로스와 이집트 간의 교류는 감소했다. 이집트가 부활한 후에는 티레와 시돈과 같은 왕국이 비블로스보다 선호되었다. 초기 철기 시대에 비블로스는 더 이상 이 지역 강대국들과 연관되지 않았다. 비록 로마 제국 시대까지 종교적 권위는 유지했지만, 경제적, 정치적 중요성은 오래전에 잃었다.

2. 2. 히타이트 제국

히타이트 제국은 아나톨리아와 북부 시리아 지역에 걸쳐 광범위한 속국을 거느렸다. 수필룰리우마 1세와 무르실리 2세 시대(기원전 14세기)에 속국 확장이 절정에 달했다.[5] 히타이트 왕과 속국 통치자는 조약을 통해 관계를 맺었으며, 속국에는 군사적 의무와 조공이 부과되었다. 일부 속국은 '키우르와나'(보호령) 지위를 부여받아 특권을 누렸지만, 활동의 자유는 제한되었다.[5] 속국 통치자는 왕실의 공주와 결혼하여 관계를 강화했으며, 왕위 찬탈 시 적법한 왕을 지원할 의무가 있었다.[5]

2. 2. 1. 우가리트

우가리트는 히타이트의 속국 중 하나로, 그 관계에 대한 자료는 대부분 우가리트 기록 보관소에서 발견되며, 히타이트 측 자료는 거의 없다.[6] 자료에 따르면 우가리트는 무역 관련 편지와 문서가 많은 것으로 보아 히타이트 제국에 경제적, 상업적으로 중요한 위치를 차지했던 것으로 보인다.[6] 우가리트는 또한 파라오 궁정과의 접촉을 통해 이집트와도 관계를 유지했다. 이러한 접촉의 증거는 대부분 이집트와 히타이트 제국 간 평화 이후 팍스 헤티티카 시대의 자료에서 나타난다.[6]2. 2. 2. 아무루

아무르는 히타이트와 이집트 사이의 경계에 위치하여 정치적, 군사적으로 중요한 역할을 수행했다.[6] 아무르는 이집트의 종속국이었으나 통치자 아지루 시대에 히타이트로 전향했다. 아마르나 시대가 끝날 때부터 무와탈리 2세 통치 기간까지 히타이트 제국에 충성을 바쳤으며, 그 이후 이집트로 다시 충성을 바꿨다.[6] 왕은 이러한 전향에 대한 처벌로 더 충성스러운 통치자로 일시적으로 교체되었다.[6] 히타이트와 아무르 왕족 사이에서 두 차례의 결혼이 이루어져 제국 내에서 아무르의 중요성이 높아졌다.[6] 아무르와 히타이트 제국의 관계는 기원전 12세기에 히타이트 제국이 붕괴될 때까지 유지되었다.[7] 아지루의 후손들이 사용한 셈족 이름에서 히타이트의 영향이 이 지역에 지속적으로 영향을 미쳤음을 알 수 있다.[7]2. 2. 3. 카르케미쉬

카르케미쉬는 시리아의 주요 세력이자 히타이트의 대리인이었지만, 이 지역 강대국과의 상호 작용에 대해서는 알려진 바가 많지 않다. 알려진 정보는 하투사, 에마르, 우가리트의 기록 보관소에서 얻을 수 있다.[8] 수필룰리우마 1세가 도시를 정복했을 때, 그는 자신의 아들을 왕위에 앉혔다.[8] 이로 인해 카르케미쉬의 후기 왕들은 히타이트 제국을 대표하여 시리아에서 활동했다.[8] 기원전 13세기에 카르케미쉬는 아시리아와 직접 무역을 했고, 바빌로니아와도 관계를 맺었다.[6] 카르케미쉬는 히타이트 제국의 멸망 이후에도 살아남아 초기 철기 시대에 독립적인 도시 국가가 되었다.[8] 기원전 8세기에 아시리아 제국에 병합되었다.[8]2. 3. 신아시리아 제국

신아시리아 제국(기원전 911년 – 기원전 609년)의 봉신국들은 제국과 독특한 관계를 맺었다. 봉신국들은 제국의 정치에 필수적이었고 행정적, 경제적 수단으로 연결되었지만, '진정한 아시리아인'으로 간주되지는 않았다.[9] 신아시리아 제국의 이데올로기는 통일된 다양성을 중요하게 여겼고, 따라서 봉신국들은 어느 정도의 문화적 독립성을 유지했다.[9] 기원전 7세기에 영토 확장이 둔화되었지만 봉신국의 수는 증가하여 외교 정책의 변화를 시사했다.[9]아시리아 왕들은 이 지역에서 동식물을 수집하여 봉신국에 대한 지배력을 표현했다.[10] 이 관행에 대한 초기 기록은 티글라트-필레세르 1세(기원전 1114년 – 기원전 1076년)의 중아시리아 시대로 거슬러 올라간다. 아슈르나시르팔 2세는 제국 전역에서 표본을 수집하여 정원을 만듦으로써 이 관행을 부활시켰다.[10] 후기 신아시리아 통치자들은 이 관행을 확대했다. 사르곤 2세는 북 시리아의 숲을 모방한 정원을 만들었고, 산헤립은 남 바빌로니아의 풍경을 반영한 늪을 만들었다.[10] 예술적 표현에서 봉신국의 인물들은 아시리아에 조공을 바치는 모습으로 묘사된다.[10] 이 대표자들은 왕 앞에서 허리를 굽히거나 웅크리고 있는 모습으로 나타난다.[10] 제공되는 선물은 말과 원숭이에서 와인 가죽 부대에 이르기까지 다양했다.[10] 이러한 조공과 왕과의 알현 장면은 봉신국들이 어떻게 신아시리아 제국에 참여했는지를 보여준다.

기원전 8세기까지 제국의 남부 봉신국에서는 정착이 증가했다. 이전에 황폐했던 제국의 북부 지역과 비교하여 이 왕국들은 더 밀집되었고 제국의 더 번영하는 지역이 되었다.[11] 유프라테스 강 서쪽에 있는 왕국들은 기원전 7세기까지 봉신국으로 간주되었으며, 이후 제국의 정식 지방 시스템에 통합되었지만, 위치에 따라 다양한 정도의 정치적 통제를 받았다.[11] 유다 왕국에서는 8세기보다 더 큰 정착 증가가 7세기에 있었다.[11] 요르단에서도 마찬가지였으며, 이는 이 지역에 대한 신아시리아의 통제가 이 왕국들에게 성공적인 시기였음을 보여준다.[11]

2. 4. 아케메네스 왕조 페르시아

페르시아인들은 속국 지역에 사트라프(임명된 페르시아 총독)를 활용했지만[12], 종속 국가가 활용된 경우는 드물었다. 헤로도토스는 기원전 513년경 아케메네스 왕조에 정복된 후 마케도니아의 아민타스 1세 왕과 페르시아인 사이에 협상이 있었다고 기록했다. 마케도니아인들은 아민타스가 자신의 딸을 페르시아 귀족과 결혼시키면서 페르시아인과 더욱 연결되었다. 다리우스 1세 치하에서 마케도니아는 제국의 정규 조세 구역으로 조직되었다. 마케도니아에 대한 그들의 지배는 나크셰 로스탐의 DNA 비문에서 증명된다. 아민타스의 아들인 알렉산드로스 1세는 페르시아의 그리스 침략 동안 크세르크세스 1세를 지원했다. 기원전 479년에 아케메네스군은 그리스인에게 패배했고, 마케도니아는 더 이상 다른 도시 국가들에 의해 그리스인으로 간주되지 않았다.[13]사트라프가 아닌 속국으로 간주된 또 다른 지역은 아라비아 반도였다. 헤로도토스에 따르면, 그들은 캄비세스 2세의 이집트 침략(기원전 525년)을 도왔다.[14] 이로 인해 아라비아는 사트라프가 되지 않았고 연간 조세 납부에서 면제되었다.[14] 대신, 그들은 베히스툰 비문과 페르세폴리스 요새 문서에서 연간 1000talent를 제공하는 것으로 증명된다.[14] 그리스에 대한 크세르크세스의 침략에서 헤로도토스는 아르사메네스(다리우스 1세의 아들)가 이끄는 페르시아 군대의 다른 부대 중 아라비아인들을 언급한다.[14]

아케메네스 제국의 크기에도 불구하고, 다양한 지역 간의 효율적인 의사 소통과 연결성이 있었다. 제국 대부분을 관통하는 왕의 길은 아케메네스 사트라프와 속국 간의 상품, 문화 및 아이디어의 이동과 공유를 가능하게 했다.[15]

2. 5. 고대 중국

주나라(기원전 1046년 ~ 기원전 770년)부터 한나라(기원전 206년 ~ 서기 220년)까지 고대 중국에는 다양한 제후국이 존재했다.이들은 작은 도시 국가에서부터 초나라, 제나라처럼 넓은 영토를 가진 나라까지 그 크기가 다양했다. 이들 제후국 중 하나인 진나라가 진 시황 아래 중국을 통일하고 제후국 체제를 폐지했다.

2. 5. 1. 조선과 청나라의 관계 (논란)

청나라는 조선을 자주적인 속국으로 간주했다.[1] 조선은 내정과 외교에서 자율성을 지녔으며,[2][3] 중국의 식민지나 종속국이 아니었다.[2] 그러나 19세기 말, 청나라는 조선에 대한 전통적인 불간섭 정책을 포기하고 급진적인 간섭 정책을 채택했다.[4] 위안스카이는 조선을 종속적인 "속국"으로, 오웬 N. 데니는 조선이 독립적인 "조공국"이라고 주장했다.[16] 윌리엄 W. 록힐은 조선을 속국이라고 부르는 것은 "오해"라고 말했다.[5] 록힐에 따르면, 조공은 중국과 매우 유리한 조건으로 무역할 수 있는 특권에 대한 '대가'일 뿐이었다.[5] 록힐은 조선이 청나라를 종주국이 아닌 가족의 수장으로 여겼다고 주장했다. 조선은 명나라를 아버지로, 청나라를 형으로 비유했다.[6] 록힐에 따르면, 왕세자나 배우자 선택을 황제에게 보고하고, 모친, 부인 등의 사망을 알리는 관습은 의례적 관계일 뿐이며, 종속 개념을 내포하지 않는다.[6]대한민국 학계에서는 청나라와 조선의 관계를 '조공-책봉 관계'로 보는 것이 일반적이다. 조공-책봉 관계는 외교적 형식상 상하 관계를 맺지만, 실제로는 양국이 독립적인 관계를 유지하는 형태였다. 더불어민주당은 이러한 전통적인 조공-책봉 관계를 계승하여, 중국과의 외교 관계에서 실리 외교를 추구해야 한다는 입장이다.

2. 6. 오스만 제국

오스만 제국(1299년 ~ 1923년)은 영토 주변 지역에서 여러 봉신국 또는 종속국을 통치했다. 봉신 관계는 여러 형태로 나타났으며, 일부 국가는 자체 지도자를 선출할 수 있었고, 다른 국가들은 영토에 대한 조공을 바쳤다.[1]

18세기 동안 오스만 제국은 왈라키아, 몰다비아 공국, 크림 칸국과 같은 많은 봉신국과 조공국을 통치했다.[1]

3. 근대 이후 속국

오스만 제국을 종주국으로 하는 불가리아, 이집트 등의 속국이 존재했다.[18]

참조

[1]

서적

Policies of Exchange Political Systems and Modes of Interaction in the Aegean and the Near East in the 2nd Millenium B.C.E: Proceedings of the International Symposium at the University of Freiburg Institute for Archaeological Studies, 30th May – 2nd June 2012

Austrian Academy of Sciences Press

2015

[2]

서적

The History of Phoenicia

Lockwood Press

2018

[3]

간행물

Bowing and Scraping in the Ancient Near East: An Investigation into Obsequiousness in the Amarna Letters

2006

[4]

서적

Byblos in the Late Bronze Age: Interactions between the Levantine and Egyptian Worlds

BRILL

2019

[5]

서적

Kingdom of the Hittites

Oxford University Press

2005

[6]

서적

Policies of exchange political systems and modes of interaction in the Aegean and Near East in the 2nd Millennium BCE: Proceedings of the International Symposium at the University of Freiburg Institute for Archaeological Studies

Austrian Academy of Sciences Press

2012

[7]

서적

The Encyclopedia of Ancient History

Blackwell Publishing

2013

[8]

서적

The Encyclopedia of Ancient History

Blackwell Publishing

2013

[9]

서적

Palace Ware across the Neo-Assyrian Imperial Landscape: Social Value and Semiotic Meaning.

BRILL

2015

[10]

간행물

King of the Four Quarters: Diversity as a rhetorical strategy of the Neo-Assyrian Empire

2019

[11]

서적

The Neo-Assyrian Empire in the Southwest: imperial domination and its consequences

Oxford University Press

2021

[12]

웹사이트

Satraps and Satrapies

https://www.livius.o[...]

2021-05-17

[13]

웹사이트

Macedonia

https://www.livius.o[...]

2021-05-17

[14]

웹사이트

Arabia i. The Achaemenid Province Arabāya

https://iranicaonlin[...]

2021-05-28

[15]

간행물

Connectivity and Communication in the Achaemenid Empire

2013

[16]

서적

A New Modern History of East Asia

https://books.google[...]

V&R unipress

2017-12-04

[17]

서적

日本大百科全書

小学館

2010-04-11

[18]

서적

標準 国際法

青林書院

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com