신아시리아 제국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

신아시리아 제국은 기원전 934년부터 기원전 609년까지 메소포타미아를 지배했던 강력한 제국이다. 제국주의와 보편적 지배를 추구하는 왕실 이데올로기를 바탕으로, 효율적인 행정 시스템과 강력한 군사력을 통해 영토를 확장했다. 왕을 중심으로 중앙 집권화된 행정 체제를 갖추고, 지방 총독을 파견하여 통치했으며, 아람어를 공용어로 사용하고, 강제 이주 정책을 통해 제국 내의 민족을 동화하려 했다. 학문과 기술을 발전시키고, 아슈르바니팔 도서관과 같은 문화적 유산을 남겼지만, 군대의 잔혹함으로도 악명이 높았다. 잦은 반란과 내전, 메디아와 바빌로니아의 동맹으로 인해 멸망했으며, 이후 아시리아 문화는 주변 지역에 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 이란의 고대사 - 아케메네스 제국

키루스 2세가 건설한 아케메네스 제국은 서아시아, 중앙아시아, 이집트까지 아우르는 광대한 영토를 통치하며 중앙 집권적 통치 체제, 사트라프를 통한 지방 통치, 조세 및 화폐 제도 정비, 관용 정책 등을 시행했으나, 왕위 계승 분쟁과 반란으로 쇠퇴하여 알렉산드로스 대왕에게 멸망했다. - 이란의 고대사 - 카시트인

카시트인은 기원전 18세기 메소포타미아에 등장하여 바빌로니아를 점령 후 약 500년간 통치하며 독자적인 문화를 발전시킨 고대 민족으로, 쿠두루라는 경계석을 남겼으나 언어는 미분류 상태이다. - 철기 시대 - 갈리아

갈리아는 기원전 4세기부터 로마에 정복되기 전까지 현재의 프랑스, 벨기에, 스위스, 이탈리아 북부 등을 포함하는 지역에 켈트족이 거주했던 지리적 명칭으로, 로마 제국 시대에는 로마 문화와 융합하여 갈로-로마 문화를 형성하고 프랑스 역사의 기반이 되었다. - 철기 시대 - 로마령 갈리아

로마령 갈리아는 기원전 2세기부터 서로마 제국 멸망 시기까지 갈리아 지역이 로마의 지배를 받으며 갈리아로마 문화라는 독특한 문화를 형성하고 정치, 경제, 사회 전반에 로마의 영향을 받은 시기이다. - 비옥한 초승달 지대 - 요나

요나서는 하나님의 명령을 거부하고 도망친 예언자 요나의 이야기를 담은 구약 성경의 소선지서로, 니네베의 회개, 요나의 분노, 박과나무 사건을 통해 하나님의 관용과 인간의 제한된 시야를 보여주는 이야기이다. - 비옥한 초승달 지대 - 쿠르드 자치구

쿠르드 자치구는 이라크 북부의 자치 지역으로 에르빌, 술레이마니야, 두호크, 할라브자 4개 주로 구성되어 걸프 전쟁 이후 자치를 구축했으나 내전, 영토 분쟁, ISIL 침공 등 격변을 겪었으며 독립 주민투표가 거부된 후 경제 성장을 이루고 있으나 석유 산업 의존도, 소수민족 차별, 인권 문제 등의 과제를 안고 있는 다민족, 다문화 지역이다.

2. 배경

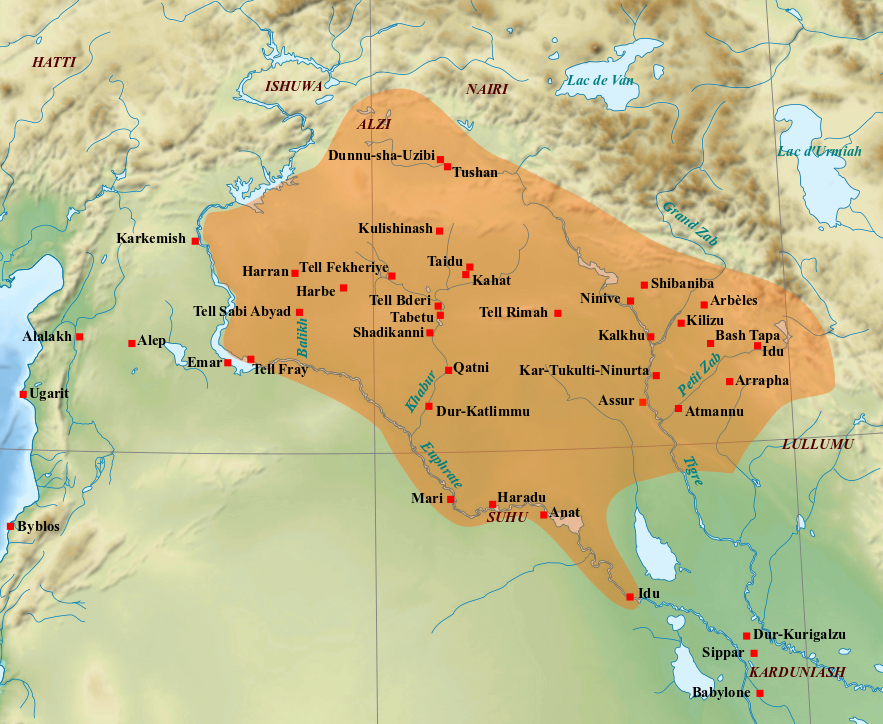

신아시리아 제국은 고아시리아 제국(기원전 2025년경~기원전 1378년경) 및 중아시리아 제국(기원전 1365년경~기원전 934년경)을 계승하여 성립된 제국이다. 이 제국은 서로 다른 기원을 가진 여러 민족과 부족으로 구성되었으며, 정복한 민족을 제국 영토에 편입시키고 재편성하는 방식으로 운영되었다.[18] 아시리아인들은 국가 통치에 필수적인 여러 초기 기술들을 발전시켰으며, 이 기술 중 상당수는 이후 다른 국가들의 표준이 되었다. 많은 역사가들은 신아시리아를 역사상 최초의 진정한 제국으로 평가하기도 한다. 아시리아인들은 철기 시대에 철제 무기를 본격적으로 사용한 최초의 민족 중 하나였으며, 그들의 군대는 매우 효과적인 전술을 구사했다.

기원전 10세기 후반, 아다드-니라리 2세가 여러 차례의 원정에서 승리한 이후,[19] 아시리아는 당시 세계에서 가장 강력한 국가 중 하나로 부상하여 광대한 지역을 지배하게 되었다. 특히 기원전 8세기 티글라트-필레세르 3세의 통치 시기에 제국은 최성기를 맞이하며 그 판도를 크게 넓혔다. 아시리아의 지배 영역은 고대 근동, 지중해 동부 연안, 소아시아, 캅카스, 아라비아 반도와 북아프리카 일부에까지 이르렀으며, 바빌로니아, 엘람, 페르시아, 우라르투, 리디아, 메디아, 프리기아, 킴메르, 이스라엘 왕국, 유다 왕국, 페니키아, 칼데아, 가나안, 쿠시, 아랍, 이집트 등 수많은 경쟁 국가와 민족을 정복했다.

신아시리아 시대 초기에는 제국의 주요 언어가 아카드어였으나, 기원전 8세기 중반 이후 제국 영토가 확장되면서 아람어 역시 중요한 공용어 및 행정 언어로 받아들여졌다. 시간이 지남에 따라 아람어의 중요성은 점차 커졌으며, 신아시리아 시대 후기에 나타난 이러한 이중 언어 체제는 확장된 제국 영토 내의 문화적 다양성을 반영하는 것이었다.

2. 1. 제국 성립 이전의 아시리아

제국주의와 보편적인 제국을 건설하려는 야망은 신아시리아 제국이 등장하기 이전 고대 근동에서 오랫동안 확립된 왕실 이데올로기의 한 측면이었다. 초기 왕조 시대 메소포타미아(기원전 2900년경~기원전 2350년경), 지역의 다양한 도시 국가의 수메르 통치자들은 소규모 패권 제국을 건설하고 다른 도시 국가에 비해 우위를 점하기 위해 서로 자주 싸웠다. 결국, 이러한 작은 갈등은 보편적 지배를 달성하려는 일반적인 야망으로 발전했다. 당시 메소포타미아인들은 자신들의 세계가 전부라고 생각했기 때문에, 세계 지배는 완전히 불가능한 과제로 여겨지지 않았다. 가장 초기의 메소포타미아 "세계 정복자" 중 한 명은 기원전 24세기에 하부 메소포타미아 전체를 정복한 우루크의 왕 루갈자게시였다. 최초의 위대한 메소포타미아 제국은 일반적으로 기원전 2334년에 아카드 사르곤에 의해 건국된 아카드 제국으로 여겨진다.아시리아는 원래 기원전 25~24세기에 발전한 아카드인의 왕국이었다. 예를 들어 투디야와 같은 가장 초기의 아시리아 왕들은 (실존했다면) 비교적 소규모의 지배자였을 것이다. 그리고 사르곤에 의해 아카드 제국이 건국되면서, 이들 왕은 아카드에 복종하게 되었다. 사르곤은 모든 아카드인, 그리고 수메르어를 사용하는 메소포타미아인(아시리아인 포함)을 통합했다. 아카드는 기원전 24세기경부터 200년 가까이 지속되었지만, 전설에서는 구티인의 공격을 받아 멸망했다고 여겨진다(기원전 22세기경). 다만, 이 설화의 역사적 사실성은 의심스러우며, 실제 아카드 제국의 멸망 과정에 대해서는 잘 알려져 있지 않다[24].

아카드 제국의 붕괴와 함께, 기원전 21세기 중반에 아수르 시가 독립 세력이 되었다. 이 아슈르 시의 세력 범위를 통상 아시리아라고 부른다. 아시리아에서는 세련된 아카드어가 사용되었다. 초기 청동기 시대의 고아시리아 시대, 아시리아는 메소포타미아 북부(현대 이란 북부)의 국가였다. 처음에는 소아시아의 히타이트나 후르리인, 예를 들어 이신, 우르, 라르사 등의 고대 수메르 및 아카드 도시 국가, 그리고 나중에는 기원전 1894년에 아모리인에 의해 건국된 바빌로니아와 우위를 다투었지만, 종종 카시트인의 지배를 받기도 했다. 기원전 20세기에는 소아시아 각지에 아시리아 상인의 상업 식민지가 확장되었다.

기원전 18세기 초, 아시리아는 아모리인의 수령 샴시-아다드 1세(기원전 1809년경~1776년경)의 지배를 받았다. 그는 아시리아 왕을 칭하며, 새로운 왕조를 세웠다. 그는 매우 활동적이고 정치적으로 능숙하여, 그의 아들들을 마리와 에칼라툼(Ekallatum)에 괴뢰 지배자로 두었다. 기원전 17세기와 기원전 15세기에 아시리아는 짧은 기간 동안 각각 바빌로니아와 미탄니, 후르리인의 지배를 받았다.

아카드 제국 이후 메소포타미아와 근동 지역에서 수많은 제국주의 국가들이 흥망성쇠를 거듭했다. 초기 제국과 왕국 대부분은 일부 핵심 영토로 제한되었으며, 대부분의 신민들은 중앙 정부의 권위를 형식적으로만 인정했다. 그럼에도 불구하고, 보편적 지배에 대한 일반적인 열망은 아카드 제국에 대한 기억으로 뒷받침되고 "우주의 왕" 또는 "세계 사방의 왕"과 같은 칭호로 표현되면서 수천 년 동안 메소포타미아 왕들의 왕실 이데올로기를 지배했다. 이러한 열망은 한때 아카드 제국의 북부였던 지역을 통치했던 아시리아 왕들에게서도 나타났다. 아시리아는 기원전 14세기에 중아시리아 제국이 부상하면서 첫 번째 번영기를 맞이했으며, 이전에는 아수르 도시를 중심으로 한 도시 국가에 불과했다. 아다드-니라리 1세(기원전 1305년경~1274년경) 왕 시대부터 아시리아는 고대 근동의 강대국 중 하나가 되었고 투쿨티-닌우르타 1세(기원전 1243년경~1207년경) 시대에는 제국이 최대 영토에 도달하여 메소포타미아의 지배 세력이 되었으며, 한때 남쪽의 바빌로니아를 정복하기도 했다.

투쿨티-닌우르타 암살 이후, 중아시리아 제국은 장기간 쇠퇴기에 접어들어 아시리아 본토로만 점점 더 제한되었다. 이러한 쇠퇴기는 다시 아시리아의 세력을 확장한 티글라트-필레세르 1세(기원전 1114년~1076년)에 의해 잠시 중단되었지만, 그의 정복은 아시리아를 지나치게 확장시켰고 그의 후계자들에 의해 유지될 수 없었다. 쇠퇴 추세는 마지막 중아시리아 왕인 아슈르-단 2세(기원전 934년~912년)의 통치 기간에 비로소 실질적으로 반전되었으며, 그는 북동부와 북서부에서 원정을 수행했다.

2. 2. 신아시리아 제국 성립의 배경

제국주의와 보편적이고 모든 것을 포괄하는 제국(보편 군주제)을 건설하려는 야망은 신아시리아 제국이 등장하기 훨씬 이전부터 고대 근동에서 오랫동안 확립된 왕실 이데올로기였다. 메소포타미아 초기 왕조 시대(기원전 2900년경~기원전 2350년경)에 여러 수메르 도시 국가 통치자들은 소규모 패권 제국을 건설하고 다른 도시 국가보다 우위를 점하기 위해 자주 싸웠다. 이러한 갈등은 점차 세계 전체를 지배하려는 보편적 지배의 야망으로 발전했다. 당시 메소포타미아인들은 자신들이 사는 지역이 곧 세계 전체라고 여겼기 때문에, 세계 지배는 불가능한 목표로 여겨지지 않았다. 가장 초기의 메소포타미아 "세계 정복자" 중 한 명은 기원전 24세기 우루크의 왕 루갈자게시로, 그는 하부 메소포타미아 전체를 정복했다. 최초의 위대한 메소포타미아 제국은 일반적으로 기원전 2334년 아카드의 사르곤이 세운 아카드 제국으로 여겨진다.

아카드 제국 이후 메소포타미아와 근동 지역에서는 수많은 제국주의 국가들이 나타났다가 사라졌다. 초기 제국과 왕국 대부분은 일부 핵심 영토만을 직접 통치했고, 대부분의 신민들은 중앙 정부의 권위를 형식적으로만 인정하는 수준이었다. 그럼에도 불구하고, 아카드 제국에 대한 기억과 "우주의 왕" 또는 "세계 사방의 왕"과 같은 칭호로 대표되는 보편적 지배에 대한 열망은 수천 년 동안 메소포타미아 왕들의 이데올로기를 지배했다. 이러한 열망은 한때 아카드 제국의 북부 지역을 다스렸던 아시리아 왕들에게서도 나타났다.

아시리아는 본래 아수르 시를 중심으로 한 도시 국가였으나, 기원전 14세기 중아시리아 제국이 부상하면서 첫 번째 번영기를 맞이했다. 쇠퇴하던 아시리아를 강국으로 이끈 전환점은 아슈르-우발리트 1세의 등장이었다. 그는 아시리아의 지배를 니네베와 아르벨라의 비옥한 토지에서 북쪽으로 확장했으며, 그의 치세는 중아시리아 시대의 시작으로 여겨진다.[25] 아다드-니라리 1세(재위 기원전 1305년경~1274년경) 시대에 아시리아는 고대 근동의 강대국 중 하나가 되었고, 투쿨티-닌우르타 1세(재위 기원전 1243년경~1207년경) 시대에는 제국이 최대 영토에 도달하여 메소포타미아의 지배 세력이 되었으며, 한때 남쪽의 바빌로니아를 정복하기도 했다.

그러나 투쿨티-닌우르타 1세가 암살된 이후, 중아시리아 제국은 장기간의 쇠퇴기에 접어들어 영토가 아시리아 본토로 점점 축소되었다. 이러한 쇠퇴는 티글라트-필레세르 1세(재위 기원전 1114년~1076년)에 의해 잠시 중단되었다. 그는 지중해 연안에서 페르시아 만에 이르는 비옥한 초승달 지대를 가로지르는 대상 루트를 확보하는 등 다시 아시리아의 세력을 확장했다. 하지만 그의 정복 활동은 아시리아의 국력을 지나치게 소모시켰고, 그의 후계자들은 확장된 영토를 유지할 수 없었다. 또한 시리아 지방의 아람인 유목민들이 아시리아 중심부로 이동해 오면서, 티글라트-필레세르 1세와 그 후계 왕들은 이들을 상대로 많은 원정을 벌여야 했다. 기원전 2천 년기 말에는 아람인이 세력을 확대하여 상 메소포타미아 지역에 있던 아시리아 영토의 상당 부분을 차지하게 되었다.[25]

티글라트-필레세르 1세가 사망한 기원전 1076년 이후 약 150년 동안 아시리아는 극심한 쇠퇴를 겪었다. 기원전 1200년부터 기원전 900년까지의 기간은 근동, 북아프리카, 코카서스, 지중해, 발칸 지역 전반에 걸쳐 거대한 사회 변동과 민족 이동이 일어난 암흑 시대였다. 하지만 이 기간 동안 아시리아는 이집트나 바빌로니아, 엘람과 같은 다른 잠재적 경쟁국들에 비해서는 비교적 안정된 상태를 유지했다.

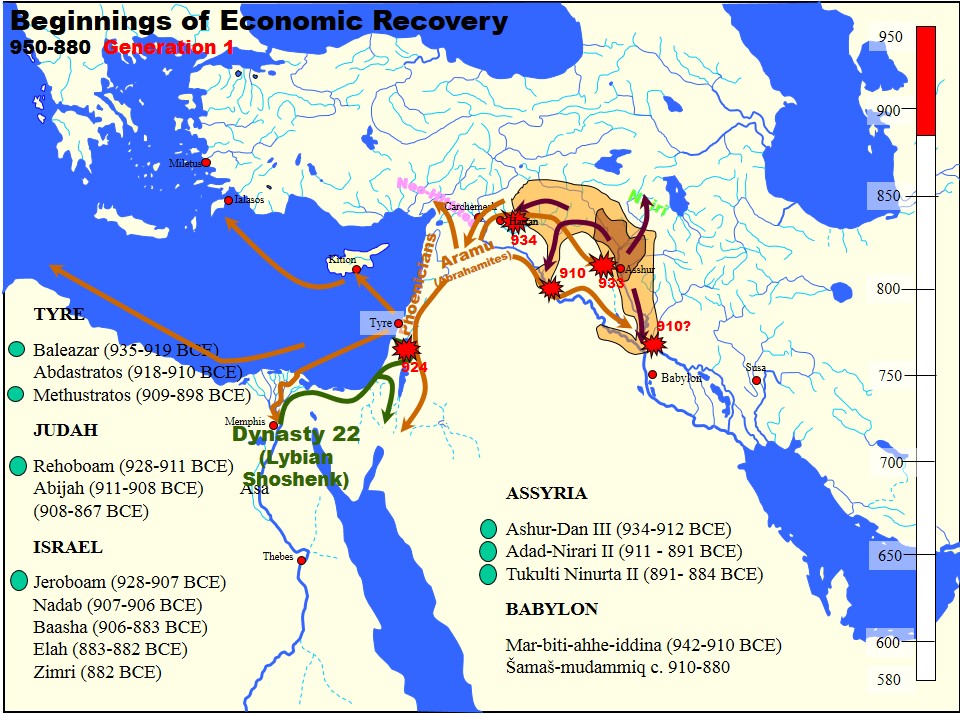

쇠퇴 추세는 마지막 중아시리아 왕인 아슈르-단 2세(재위 기원전 934년~912년)의 통치 기간에 이르러서야 실질적으로 반전되기 시작했다. 그는 북동부와 북서부 지역으로 원정을 감행하여 아시리아의 영토를 다시 확장하고 안정시키는 데 성공했다. 그의 뒤를 이은 아다드-니라리 2세(재위 기원전 911년~891년)는 여러 차례의 원정에서 승리하며 아시리아를 다시 한번 강력한 국가로 만들었고,[19] 이는 신아시리아 제국 시대의 본격적인 시작을 알리는 배경이 되었다.

3. 역사

신아시리아 제국은 고대 메소포타미아 지역에서 기원전 911년부터 기원전 609년까지 존속했던 강력한 제국이다.[18] 후기 청동기 시대의 고아시리아 제국(기원전 2025년~기원전 1378년)과 중아시리아 제국(기원전 1365년~기원전 934년)을 계승하여 성립되었으며, 철기 시대를 대표하는 제국 중 하나로 평가받는다. 많은 역사가들은 신아시리아 제국을 역사상 최초의 진정한 제국으로 간주하기도 한다. 아시리아인들은 철기로 무장한 군대를 바탕으로 효과적인 전술을 구사했으며, 국가 지배에 필요한 여러 초기 기술들을 발전시켰는데, 이는 이후 여러 국가에서 표준적인 방식으로 채택되었다.

제국의 역사는 기원전 10세기 후반 아다드-니라리 2세가 주변 지역으로 원정을 시작하며 아시리아의 세력을 회복하면서 본격적으로 시작되었다.[19] 그의 뒤를 이은 투쿨티-니누르타 2세와 특히 아슈르나시르팔 2세(기원전 883년 ~ 기원전 859년) 시대에 아시리아는 공격적인 정복 활동을 통해 영토를 크게 확장했다. 아슈르나시르팔 2세는 수도를 Kalḫu|칼후akk(님루드)로 옮기고 대규모 건설 사업을 벌였으며, 시리아 지역까지 진출하여 지중해 연안의 페니키아 도시들로부터 조공을 받았다. 그의 아들 살마네세르 3세(기원전 859년 ~ 기원전 824년) 역시 활발한 정복 전쟁을 벌여 북쪽의 우라르투, 서쪽의 아람 연합 세력, 남쪽의 바빌로니아 등과 싸우며 제국의 판도를 넓혔다.

그러나 살마네세르 3세 말기의 내전 이후 샴시-아다드 5세, 아다드-니라리 3세, 살마네세르 4세, 아슈르-단 3세, 아슈르-니라리 5세의 치세 동안 아시리아는 일시적인 정체기를 겪으며 왕권이 약화되고 지방 세력과 북방의 우라르투 왕국이 강성해지는 어려움을 겪었다.

기원전 745년, 티글라트-필레세르 3세(기원전 744년 ~ 기원전 727년)가 쿠데타로 왕위에 오르면서 아시리아는 다시 황금기를 맞이했다. 그는 군사 및 행정 개혁을 단행하여 중앙 집권 체제를 강화하고 상비군을 창설했으며, 이를 바탕으로 우라르투, 시리아, 바빌로니아 등 광범위한 지역을 정복하여 제국의 영토를 크게 넓혔다. 그는 바빌론의 왕을 겸하기도 했다. 그의 아들 살마네세르 5세는 북이스라엘 왕국을 공격했으나 재위 5년 만에 사르곤 2세에게 왕위를 찬탈당했다.

사르곤 2세(기원전 722년 ~ 기원전 705년)는 사르곤 왕조를 열고 북이스라엘 왕국을 멸망시켰으며, 새로운 수도 Dur-Šarru-kīn|두르-샤르킨akk(사르곤의 도시)을 건설하는 등 활발한 활동을 펼쳤다. 그의 아들 센나케리브(기원전 705년 ~ 기원전 681년)는 수도를 니네베로 옮기고 제국의 황금기를 이어갔으나, 반란을 일으킨 바빌론을 파괴하는 등 강경책을 쓰기도 했다. 에사르하돈(기원전 681년 ~ 기원전 669년)은 제국의 최대 판도를 확보하여 이집트까지 정복했으나, 그의 사후 아들들 간의 권력 분할은 내전의 불씨가 되었다.

마지막 위대한 왕으로 평가받는 아슈르바니팔(기원전 668년 ~ 기원전 631년경)은 이집트 반란을 진압하고 엘람을 정복했으며, 아슈르바니팔 도서관을 세우는 등 문화적으로도 큰 업적을 남겼다. 그러나 그의 치세 말기부터 제국은 점차 약화되기 시작했다. 형 샤마쉬-슘-우킨과의 내전은 국력을 크게 소모시켰고, 이집트에 대한 통제력을 상실했으며, 피정복민들의 반감은 계속 커져갔다.

신아시리아 제국 초기에는 아카드어가 주요 언어였으나, 기원전 8세기 중반 이후 제국 영토가 확장되면서 아람어가 행정 및 공용어로서 중요성을 더해갔다. 이러한 이중 언어 체제는 제국 내의 문화적 다양성을 반영하는 것이었다.

아슈르바니팔이 기원전 631년경 사망한 후, 제국은 급격히 쇠퇴의 길을 걸었다. 후계자들(아슈르-에틸-일라니, 신-슘-리시르, 신-샤르-이슈쿤)은 제국의 분열을 막지 못했다. 피정복민들의 계속된 저항과 내부 분열 속에서, 기원전 616년 메디아의 키악사레스 2세와 신바빌로니아의 나보폴라사르가 동맹을 맺고 스키타이, 킴메르 등과 연합하여 아시리아를 공격했다. 결국 기원전 612년, 연합군에 의해 수도 니네베가 함락되었고[20], 신-샤르-이슈쿤 왕은 이때 사망한 것으로 추정된다. 마지막 왕 아슈르-우발리트 2세가 하란에서 재건을 시도했으나, 기원전 609년 하란마저 함락되면서 신아시리아 제국은 완전히 멸망했다. 제국은 멸망했지만, 아시리아인들은 이후에도 명맥을 유지하며 역사 기록에 등장한다.

3. 1. 아다드 니라리 2세와 아슈르나시르팔 2세 (기원전 911년 ~ 기원전 859년)

신아시리아 제국은 후기 청동기 시대의 고아시리아 제국(기원전 2025년~기원전 1378년) 및 중아시리아 제국(기원전 1365년~기원전 934년)을 계승하여 성립되었다. 티글라트-필레세르 1세 사망(기원전 1076년) 후 약 150년간 아시리아는 쇠퇴기를 겪었으나, 기원전 10세기 후반 아다드-니라리 2세의 등장과 함께 다시 강국으로 부상하기 시작했다. 초기 신아시리아 왕들은 수십 년간의 군사적 정복을 통해 과거 제국의 영토를 되찾고 아시리아의 지위를 회복하고자 노력했다. 이러한 확장은 단순히 영토를 넓히는 것뿐만 아니라, 외세의 지배하에 있던 아시리아인들을 해방시킨다는 명분도 있었다. 재정복된 여러 유적의 물질적 증거는 중기 아시리아 제국 쇠퇴기에도 아시리아 문화가 국경 밖에서 지속되었음을 보여준다.

아시리아의 재정복(reconquista|레콩키스타akk) 노력은 아슈르단 2세 (기원전 934년 ~ 기원전 912년) 치하에서 시작되어 그의 아들인 아다드-니라리 2세 (기원전 911년 ~ 기원전 891년)와 손자 투쿨티-닌우르타 2세 (기원전 890년 ~ 기원전 884년) 시대에 더욱 활발해졌다. 아슈르단 2세는 주로 서쪽의 하부르 강까지 이르는 지역 회복에 집중했으며, 카트무후와 같은 지역을 완전히 합병하기보다는 종속 왕국으로 만들었다. 이는 초기 왕들이 제한된 자원으로 재정복(reconquista|레콩키스타영어)을 시작했음을 시사한다.

아다드-니라리 2세는 아버지의 노력을 이어받아 제국의 기반을 다졌다. 그는 이전까지 명목상 지배에 머물렀던 영토에서 아람인과 후르리인을 북쪽으로 몰아내고 실질적인 지배권을 확보했으며, 특히 서쪽의 하부르 강 유역을 확보하는 데 성공했다. 또한 남동쪽 리틀 자브 강 너머, 이전에는 바빌로니아의 영향력 아래 있던 지역으로 원정하여 아라파(오늘날의 키르쿠크)를 확보했다. 아라파는 이후 동쪽으로의 원정을 위한 중요한 거점이 되었다. 그는 바빌로니아의 샤마슈 무다미크를 두 차례 공격하여 격파하고, 디얄라 강 북쪽의 광대한 땅과 메소포타미아 중앙부의 히트(Hit)와 잰크(Zanqu) 마을을 병합했다. 이후 바빌로니아 왕 나부-슈마-우킨 1세 (기원전 900년 ~ 기원전 887년)와는 국경 협정을 맺고 서로의 딸과 결혼하는 등 외교적 성과도 거두었다. 서쪽에서는 여러 소국을 격파하여 일부는 종속국으로 삼고(구자나), 다른 일부에는 친아시리아 괴뢰 왕을 세웠다(니시비스). 이러한 성공 이후 하부르 강과 유프라테스 강을 따라 행진하며 별다른 저항 없이 조공을 받았다. 군사 활동 외에도 니네베와 신자르 사이에 위치하며 기원전 약 1000년에 파괴되었던 아프쿠를 재건하여 중요한 행정 중심지로 삼았다.

아다드-니라리 2세의 뒤를 이은 아들 투쿨티-닌우르타 2세 (기원전 891년 ~ 기원전 884년)는 짧은 기간 통치했지만 아버지의 정책을 계승하여 아시리아를 더욱 강화했다. 기원전 885년, 그는 아버지처럼 유프라테스 강과 하부르 강을 따라 행진하며 조공을 받았는데, 이번에는 남쪽의 두르-쿠리갈주에서 시작하여 북쪽으로 이동했다. 이때 조공을 바친 남부 도시 중 일부는 역사적으로 바빌론과 더 가까운 곳들이었다. 그는 또한 동쪽의 소국들(키르루리, 후부시키아, 길자누 등)과 싸워 아시리아의 통제를 강화하려 했으며, 길자누는 이후 아시리아에 말을 공급하는 중요한 지역이 되었다.

그 다음 왕인 아슈르나시르팔 2세 (기원전 883년 ~ 기원전 859년)는 신아시리아 제국의 중흥을 이끈 인물로 평가받는다. 그는 제국의 대규모 확장 계획을 시작하여, 중아시리아 시대 말기인 기원전 1100년경에 잃었던 많은 영토를 회복하고자 했다.[25] 그는 현대 이란의 자그로스 산맥까지 원정하여 룰루비(Lullubi) 및 구티의 반란을 진압했다. 이 시기부터 아시리아인들은 정복 활동에서의 무자비함을 공공연히 드러내기 시작했다. 아슈르나시르팔 2세는 수도를 아슈르에서 칼후(님루드)로 옮기고, 웅장한 궁전과 신전 등을 건설하여 당시 아시리아의 부와 예술적 성취를 과시했다. 또한 그는 피정복민을 다른 지역으로 강제 이주시키는 대량 추방 정책을 도입했는데, 이는 그의 아들인 살마네세르 3세 치세에 점차 대규모화되었다.

3. 2. 살만에세르 3세부터 아다드 니라리 3세까지 (기원전 859년 ~ 기원전 783년)

아슈르나시르팔 2세의 아들인 살마네세르 3세(기원전 859년 ~ 기원전 824년)는 35년 동안 통치했으며, 이 기간 동안 수도는 군사 기지와 같았다. 매년 아시리아군은 끊임없이 원정을 되풀이했다. 그는 바빌론을 점령하여 아시리아의 속국으로 만들었다. 살마네세르 3세는 북쪽의 우라르투와 싸웠고, 서쪽으로는 다마스쿠스의 하닷에제르가 이끄는 아람 국가들의 연합군에 맞서 군대를 보냈다. 이 연합에는 이스라엘 왕국의 아합 왕도 참여했는데, 기원전 853년에 벌어진 카르카르 전투에서 살마네세르 3세는 자신이 "적을 정복했다"고 기록했지만, 실제 전투는 결정적인 승패 없이 교착 상태에 빠졌고 아시리아군은 곧 철수해야 했다.

살마네세르 3세는 기원전 849년에 시로-히타이트 국가 중 하나인 카르케미쉬를 점령했다. 기원전 842년에는 다마스쿠스의 새로운 왕 하자엘에게 군대를 보내 도시를 포위하고 조공을 받아냈으나, 도시를 완전히 점령하지는 못했다. 기원전 841년에는 이스라엘의 예후 왕과 페니키아의 도시 국가인 티루스, 시돈으로부터 조공을 받았다. 그의 이러한 군사적 업적들은 칼후(님루드)에서 발견된 흑색 오벨리스크에 자세히 기록되어 있다[27]。

그러나 살마네세르 3세의 통치 말기 4년은 그의 장남인 아슈르-나딘-아플이 일으킨 반란으로 얼룩졌다. 이 반란은 아슈르, 아르벨라, 아라푸하(키르쿠크)를 포함한 27개의 주요 도시가 가담할 정도로 심각했으며, 제국의 존립 자체를 위협할 정도였다. 반란의 주된 목표는 왕 자신이 아니라, 과도한 권력을 누리던 다얀-아슈르와 같은 지방 총독들이었던 것으로 보인다. 이 반란은 살마네세르 3세의 둘째 아들인 샴시-아다드 5세에 의해 힘겹게 진압되었다. 살만에세르 3세는 기원전 824년에 사망했고, 샴시-아다드 5세가 그의 뒤를 이어 아시리아의 왕이 되었다[28]。

길고 격렬했던 내전은 아시리아의 국력을 소진시켰고, 이 틈을 타 남쪽의 바빌로니아, 북쪽과 동쪽의 메디아, 만나이, 페르시아, 그리고 서쪽의 아람인과 시로-히타이트 국가들이 아시리아의 지배에서 벗어나기 시작했다. 샴시-아다드 5세(기원전 824년 ~ 기원전 811년)의 통치 기간 대부분은 이들 지역에 대한 지배권을 다시 확립하기 위한 전쟁으로 채워졌다. 이 혼란기에 북쪽의 우라르투는 아시리아의 영향력이 약화된 틈을 타 세력을 확장할 기회를 잡았다. 이러한 상황 속에서 샴시-아다드 5세 치세 동안 아시리아는 더 이상 영토를 확장하지 못했다.

기원전 811년, 샴시-아다드 5세의 아들인 아다드-니라리 3세가 왕위를 계승했을 때 그는 아직 소년이었다. 이 때문에 그의 어머니이자 왕후인 샴무라마트(후대의 세미라미스 전설의 모델로 여겨짐)가 기원전 806년까지 5년 동안 섭정으로서 아들을 도와 나라를 다스렸다. 샴무라마트 여왕에 대해서는 수많은 전설이 전해지지만, 당시 아시리아 기록에는 그녀에 대한 언급이 거의 남아있지 않다.

기원전 806년, 아다드-니라리 3세는 직접 통치를 시작했다. 그는 레반트 지역으로 군대를 이끌고 나아가 아람, 페니키아, 필리스티아, 이스라엘, 시로-히타이트, 에돔 등을 다시 복속시켰다. 그는 다마스쿠스에 입성하여 그곳의 왕 벤-하닷 3세에게 조공을 바치도록 강요했다. 다음으로 그는 동쪽의 이란 고원으로 눈을 돌려 페르시아, 메디아, 만나이를 복종시키고 카스피 해 연안까지 진출했다. 그의 다음 목표는 남부 메소포타미아의 칼데아 부족과 수투인(Sutu)이었으며, 이들 역시 정복하여 아시리아의 속국으로 삼았다. 그러나 그의 통치 기간 동안 지방 총독들의 세력이 강해지면서 아시리아 왕의 중앙 권력은 점차 약화되는 경향을 보였다.

3. 3. 정체기 (기원전 783년 ~ 기원전 745년)

기원전 783년, 아다드-니라리 3세가 젊은 나이에 사망하면서 신 아시리아 제국은 본격적인 정체기에 접어들었다. 그의 뒤를 이은 살마네세르 4세(기원전 783년~기원전 773년)는 왕으로서 거의 권력을 행사하지 못했던 것으로 보인다. 그는 티르-바르십 전투에서 우라르투의 왕 아르기쉬티 1세에게 승리했지만, 이 승리는 실제로는 강력한 군사령관(타르타누)이었던 샴시-일의 공으로 여겨진다. 샴시-일은 자신의 비문에 왕의 이름조차 언급하지 않을 정도로 막강한 권력을 누렸으며, 아람인 및 시로-히타이트와의 전투에서도 승리를 거두며 왕의 권위를 이용해 개인적인 명성을 쌓아갔다.아슈르-단 3세는 기원전 772년에 왕위에 올랐으나, 왕으로서 매우 무능함을 드러냈다. 그의 치세 동안 제국은 아슈르, 아라푸하, 구자나 등 국내 주요 도시들의 반란으로 혼란스러웠다. 또한 그는 바빌로니아와 아람(시리아)과의 전쟁에서도 별다른 성과를 거두지 못했다. 그의 통치는 잦은 천재지변과 불길한 징조로 여겨진 일식으로 더욱 얼룩졌다. 그의 치세 중 기원전 763년 6월 15일에 발생한 일식 기록은 후대 역사가들이 아시리아 왕들의 연대를 정확히 파악하는 중요한 기준점이 되었다.

아슈르-단 3세의 뒤를 이은 동생 아슈르-니라리 5세(기원전 754년~기원전 745년) 역시 혼란을 수습하지 못했다. 그의 치세 동안에도 반란이 끊이지 않았으며, 결국 그는 기원전 745년 티글라트-필레세르 3세에 의해 왕좌에서 쫓겨난 것으로 보인다. 기록에 따르면 그는 쿠데타 직전에 겨우 니네베의 궁전을 탈출했다고 전해진다. 이 정변을 통해 왕위에 오른 티글라트-필레세르 3세는 이후 아시리아를 다시 강력한 제국으로 부활시키게 된다.

3. 4. 티글라트-필레세르 3세 (기원전 745년 ~ 기원전 727년)

티글라트 필레세르 3세가 왕위에 올랐을 때 아시리아는 반란으로 어려움을 겪고 있었다. 내전과 전염병이 나라를 황폐하게 만들었고, 소아시아에 있는 아시리아 최북단 거점은 우라르투에게 빼앗긴 상태였다. 기원전 746년, 칼후(님루드) 시가 반란에 가담했으나, 이듬해인 기원전 745년 이야르월 13일에[29] '풀'이라는 이름의 아시리아 장군(타르탄)이 왕위를 찬탈하여 스스로 티글라트 필레세르 3세라고 칭했다. 그는 아시리아의 정치를 전면적으로 개혁하여 효율성과 안정성을 크게 향상시켰다.

정복한 속주는 왕을 정점으로 하는 체계적인 관료 제도 아래 조직되었다. 각 지역은 정해진 양의 조공을 납부하고 군대를 제공해야 했다. 이때 아시리아 군대는 전문적인 상비군 체제를 갖추게 되었고, 이후 아시리아의 정책은 문명화된 세계 전체를 하나의 제국으로 통합하여 교역과 부를 장악하는 데 집중되었다. 이러한 급격한 변화 때문에 티글라트 필레세르 3세의 통치 시기는 종종 "제2 아시리아 제국"의 시작으로 평가받는다.

티글라트 필레세르 3세는 왕이 되자마자 군대를 이끌고 바빌로니아로 진격하여 그곳의 왕 나보나사르(Nabonassar, 원문의 나보폴라사르는 오기일 가능성 높음)를 격파하고, 바빌로니아의 신 샤파짜(Šapazza)의 신상을 빼앗았다. 이러한 사건들은 아시리아-바빌로니아 연대기에 기록되어 있다[30]. 바빌로니아를 속국으로 삼고 우라르투를 격파했으며, 메디아, 페르시아, 시로-히타이트(북시리아와 아나톨리아 남동부의 히타이트계 국가들)를 정복한 후, 티글라트 필레세르 3세는 독립을 유지하고 있던 아람과 상업적으로 번성했던 페니키아의 지중해 연안 항구 도시들로 군대를 진격시켰다. 3년간의 포위 공격 끝에 기원전 740년, 그는 알레포 근처의 아르파드를 점령했고, 더 나아가 하맛을 파괴했다. 당시 유다의 왕 아자르야는 하맛과 동맹 관계였으나, 이 사건 이후 티글라트 필레세르 3세에게 복속하여 매년 조공을 바치게 되었다.

기원전 738년, 북이스라엘 왕 므나헴의 통치 시기에 티글라트 필레세르 3세는 필리스테아(현재 이스라엘 남서부와 가자 지구)를 점령한 후 이스라엘에 침입하여 무거운 공물을 부과했다. 이후 유다 왕 아하스는 이스라엘 및 아람과의 전쟁에서 불리해지자, 아시리아 왕에게 금과 은을 바치며 지원을 요청했다[31]. 티글라트 필레세르 3세는 이 요청을 받아들여 "다마스쿠스에 침공하여 이를 격파하고 레신 왕을 죽여 도시를 포위했다." 군대의 일부를 다마스쿠스 포위에 남겨둔 채, 그는 더 나아가 요르단 강 동쪽 지역(나바테아, 모압, 에돔)과 필리스테아, 사마리아를 철저히 파괴하고 황폐화시켰다. 그리고 기원전 732년, 그는 아람의 중심 도시였던 다마스쿠스를 함락시키고, 그곳 주민 대부분과 사마리아의 이스라엘인들을 아시리아로 강제 이주시켰다. 그는 또한 아라비아 반도의 아랍인들에게도 공물을 바치도록 강요했다.

기원전 729년, 티글라트 필레세르 3세는 다시 바빌로니아로 가서 바빌론 왕 나부-무킨-제리를 사로잡고[32], 스스로 '풀 왕'이라는 이름으로 바빌론의 왕위에 올랐다[33]. 티글라트 필레세르 3세는 기원전 727년에 사망했고, 그의 아들 살만에세르 5세가 왕위를 계승했다. 그러자 이스라엘 왕 호세아는 아시리아에 대한 공물 납부를 중단하고, 기원전 725년에 이집트와 동맹을 맺어 아시리아에 대항했다. 이에 살만에세르 5세는 시리아 지역을 침공하여 이스라엘의 수도 사마리아를 3년 동안 포위했다[34].

3. 5. 사르곤 왕조 (기원전 722년 ~ 기원전 609년)

신 아시리아 제국의 역사에서, 사르곤 2세 이후의 왕들이 통치한 기간을 "사르곤 왕조"로 구분하기도 한다.

기원전 722년, 사마리아를 포위하던 중 살마네세르 5세가 갑자기 사망하자(자세한 내용은 불명), 타르타누(아시리아 군의 총사령관)였던 사르곤 2세 (재위 기원전 722년 ~ 기원전 705년)가 왕위에 올랐다. 사르곤 2세는 즉시 사마리아를 점령하고 27,000명의 주민을 포로로 끌고 갔으며, 이로써 북이스라엘 왕국은 사실상 멸망했다.[35]

기원전 721년, 사르곤 2세는 엘람의 왕 훔반-니카슈 1세와 그의 동맹인 바빌론의 왕 마르두크-아플라-이디나 2세(성경의 메로다크-발라단)와 전쟁을 벌였다. 마르두크-아플라-이디나 2세는 아시리아로부터 독립했으나, 사르곤 2세는 이 전투에서 그를 완전히 제압하지는 못했다.[36] 사르곤은 반란을 진압했지만 바빌론을 탈환하지는 못하고, 대신 우라르투와 아람으로 관심을 돌렸다. 기원전 717년에는 카르케미시를 점령하고, 메디아, 페르시아, 만나에를 재정복했으며, 이란 고원으로 진군하여 비크니 산까지 도달하고 여러 요새를 건설했다. 우라르투를 결정적으로 패배시키고 수도를 약탈하자, 우라르투의 왕 루사는 치욕을 견디지 못하고 자살했다. 이후 사르곤은 시리아 북부의 실로-히타이트 속주와 킬리키아, 콤마게네도 정복했다.

기원전 710년, 사르곤은 11년 만에 다시 바빌로니아를 공격하여 마르두크-아플라-이디나를 물리쳤고, 그는 엘람으로 도망쳤다.[38] 이 승리로 키프로스 섬의 그리스인 지배자들이 아시리아에 충성을 맹세했고, 프리기아의 미다스 왕은 아시리아의 국력을 두려워하여 동맹을 요청했다. 사르곤은 또한 니네베 근처에 새로운 수도 두르-샤르킨(사르곤의 도시)을 건설하고, 여러 나라에서 거둔 공물을 이곳에 모았다.

기원전 705년, 사르곤 2세는 킴메르인과의 전투에서 사망했다. 그의 아들 센나케리브 (재위 기원전 705년 ~ 기원전 681년)가 왕위를 계승했다. 센나케리브는 먼저 그리스의 지원을 받아 독립하려던 킬리키아에 대한 지배권을 확립하고, 소아시아의 코르두에네에 대한 지배도 주장했다.

센나케리브는 아버지 사르곤 2세가 전사한 것을 불길하게 여겨, 수도를 두르-샤르킨에서 니네베로 옮겼다. 그는 니네베에 "대적할 자 없는 궁전"을 건설하고 도시를 아름답게 꾸미는 데 힘썼다.

이집트는 아시리아 제국 내의 민족들을 선동하여 반란을 유도했다. 기원전 701년, 유다의 히스기야 왕, 시돈의 루리 왕, 시드카, 아스글론의 왕, 에크론의 왕 등이 연합하여 이집트와 동맹을 맺고 아시리아에 대항했다. 센나케리브는 반란 지역을 공격하여 아스글론, 시돈, 에크론을 정복하고 이집트 군대를 격파했다. 그는 예루살렘으로 진격하여 주변 46개의 마을과 도시(라키스 포함)를 파괴했다. 예루살렘 포위의 결과에 대해서는 기록이 엇갈린다. 성경은 주의 천사가 아시리아 병사 185,000명을 죽였다고 기록하고[39], 센나케리브의 기록은 유다가 공물을 바친 후 군대를 철수했다고 주장한다. 분명한 것은 센나케리브가 예루살렘을 점령하는 데는 실패했다는 점이다.

센나케리브 통치 중 마르두크-아플라-이디나가 다시 바빌론으로 돌아왔다. 기원전 703년 센나케리브는 키쉬 근교에서 그를 격파하고 바빌로니아를 약탈했지만, 마르두크-아플라-이디나를 잡지는 못했다. 센나케리브는 벨-이브니를 꼭두각시 왕으로 세웠으나[40], 그가 아시리아에 적대적으로 돌아서자 기원전 700년에 다시 바빌론으로 가서 벨-이브니를 폐위시키고 자신의 아들 아슈르-나딘-슈미를 바빌론 왕으로 삼았다.[41]

기원전 694년, 센나케리브는 엘람을 공격하여 황폐화시켰다. 이에 대한 보복으로 엘람 왕은 바빌로니아를 공격하여 아들 아슈르-나딘-슈미를 사로잡아 엘람으로 끌고 갔고, 그는 아마도 살해된 것으로 추정된다. 엘람은 네르갈-우셰지브를 새로운 바빌론 왕으로 세웠다.[42] 아시리아 군은 다음 해 바빌로니아를 공격하여 네르갈-우셰지브를 사로잡아 아시리아로 끌고 갔다.[43] 이후 무셰지프-마르두크가 엘람의 지원을 받아 바빌론 왕이 되었으나, 기원전 689년 아시리아 군이 바빌론을 점령했다.[44] 잦은 반란과 아들의 죽음에 분노한 센나케리브는 바빌론을 철저히 파괴하고 주민들을 강제 이주시켰다.

센나케리브는 원래 장남 아르다-무리시를 후계자로 지명했으나, 기원전 684년 차남 에사르하돈으로 변경했다. 이에 불만을 품은 아르다-무리시 등은 기원전 681년, 센나케리브가 신전에서 기도하던 중 그를 암살했다. 이는 바빌론 파괴에 대한 신의 징벌로 여겨지기도 했다.[45]

에사르하돈은 제국의 북부와 남부 간의 새로운 권력 균형을 이루려 했다. 그는 센나케리브의 바빌론 파괴가 지나치다고 여겨 바빌론을 재건하는 한편, 아시리아의 사원과 종교 의식도 소홀히 하지 않았다. 왕위에 오르는 과정에서의 혼란 때문에 그는 관리와 가족들을 깊이 불신했으며, 이로 인해 그의 어머니 나키아, 왕비 에샤라-함마트, 딸 세루아-에테라트 등 여성들의 정치적 영향력이 커졌다. 그는 또한 자주 병을 앓았고 우울증 증세를 보였으며, 이는 왕비와 여러 자녀의 죽음 이후 더욱 심해진 것으로 보인다.

신체적, 정신적 어려움에도 불구하고 에사르하돈은 성공적인 군사 원정을 이끌었다. 그는 제국 북서부를 위협하던 킴메르인을 격파하고, 아나톨리아의 쿤두와 시스후 도시를 정복했으며, 시돈을 정복하고 '카르-아슈르-아후-이디나'(에사르하돈의 요새)로 개명했다. 자그로스 산맥에서 메데인과 싸운 후에는 동쪽으로 진군하여 오늘날 이란의 다시트-에 카비르까지 도달했고, 엘람을 공격했다. 또한 동쪽 아라비아 반도를 침공하여 디흐라누(오늘날의 다흐란) 등 여러 도시를 정복했다.

에사르하돈의 가장 큰 군사적 업적은 기원전 671년의 이집트 정복이었다. 기원전 674년의 첫 시도는 실패했지만, 기원전 671년에는 아랍 부족들의 도움을 받아 시나이 반도 중앙부를 통과하는 어려운 경로로 이집트 군대를 기습했다. 파라오 타하르카와의 세 차례 큰 전투 끝에 이집트 수도 멤피스를 점령했다. 타하르카는 남쪽 누비아로 도망쳤고, 에사르하돈은 대부분의 지방 총독을 유임시키는 대신 자신의 대표자를 두어 감독하게 했다. 이집트 정복으로 신아시리아 제국은 역사상 가장 넓은 영토를 확보하게 되었다.

성공적인 왕이었음에도 에사르하돈은 여러 차례의 반란 음모에 직면했다. 이는 병약한 왕이 신들의 지지를 잃었다고 여겨졌기 때문일 수 있다. 이집트 원정 즈음에는 아시리아 중심부에서 최소 세 차례의 주요 반란 시도가 있었다. 니네베에서는 수석 환관 아슈르-나시르가 왕위를 찬탈하려 했고, 하란의 한 여예언자는 에사르하돈과 그의 혈통이 멸망하고 사시라는 찬탈자가 왕이 될 것이라고 선언했으며, 아수르에서는 지방 총독이 예언적인 꿈을 꾼 후 음모를 꾸몄다. 에사르하돈은 잘 조직된 첩보망을 통해 이 음모들을 밝혀내고 기원전 670년에 많은 고위 관리들을 처형했다.

기원전 672년, 에사르하돈은 자신의 왕위 계승 과정에서의 혼란을 반복하지 않기 위해, 어린 아들 아슈르바니팔 (재위 기원전 669–631년)을 아시리아의 후계자로, 그의 형 샤마쉬-슈무-킨을 바빌론의 통치자로 지명했다. 그는 제국의 모든 관리와 봉신 통치자들에게 이 결정에 대한 충성을 맹세하도록 강요했다. 기원전 669년, 에사르하돈이 다시 이집트 원정길에 병으로 사망하자, 그의 어머니 나키아가 아슈르바니팔에 대한 충성 맹세를 다시 받아내어 별다른 문제 없이 왕위를 계승하게 했다. 1년 후, 아슈르바니팔은 샤마쉬-슈무-킨이 바빌론 왕(주로 의례적인 지위)으로 즉위하는 것을 감독했다.

아슈르바니팔은 종종 아시리아의 마지막 위대한 왕으로 평가받는다. 그의 통치 기간은 아시리아 군대가 근동 전역으로 진군한 마지막 시기였다. 기원전 667년과 664년, 아슈르바니팔은 이집트에서 일어난 반란을 진압하기 위해 다시 침공했다. 파라오 타하르카와 그의 조카 탄타마니를 모두 패배시키고 남부 이집트의 수도 테베를 점령하여 막대한 양의 전리품을 아시리아로 가져왔다. 기원전 664년, 오랜 평화 끝에 엘람 왕 우르타크가 바빌로니아를 기습 침공하며 적대 행위를 재개했다. 10년간의 교전 끝에, 엘람 왕 테우만은 기원전 653년 울라이 강 전투에서 패배하여 사로잡혀 처형되었다. 그의 머리는 니네베로 보내져 공개적으로 전시되었다. 그러나 엘람 자체는 정복되지 않고 아시리아에 계속 저항했다.

아슈르바니팔 초기 통치의 주요 문제 중 하나는 형 샤마쉬-슈무-킨과의 불화였다. 에사르하돈의 계획과 달리 샤마쉬-슈무-킨은 바빌론 인근 지역만 통치했고, 다른 많은 바빌로니아 도시들은 아슈르바니팔을 왕으로 여겼다. 시간이 지나면서 샤마쉬-슈무-킨은 동생의 압도적인 통치에 불만을 품게 되었고, 기원전 652년 여러 엘람 왕들의 도움을 받아 반란을 일으켰다. 전쟁은 샤마쉬-슈무-킨에게 참담한 패배로 끝났다. 기원전 648년, 아슈르바니팔은 오랜 포위 끝에 바빌론을 점령하고 도시를 황폐화시켰다. 샤마쉬-슈무-킨은 궁궐에 불을 질러 자살한 것으로 추정된다. 아슈르바니팔은 꼭두각시 통치자 칸달라누를 바빌론 왕으로 세운 후 엘람으로 진군했다. 엘람의 수도 수사는 점령되어 파괴되었고, 많은 엘람 포로들이 니네베로 끌려가 고문과 굴욕을 당했다. 아슈르바니팔은 엘람을 제국에 병합하는 대신 파괴된 채 방치하기로 결정했고, 이후 수십 년 동안 페르시아인들이 이 지역으로 이주하여 엘람의 요새들을 재건했다.

아슈르바니팔의 기록은 아시리아를 무적의 패권 국가로 묘사하지만, 그의 통치 기간 동안 제국에는 균열이 나타나기 시작했다. 기원전 656년 이후 어느 시점에 이집트에 대한 통제력을 상실했고, 이집트는 파라오 프삼티크 1세에 의해 이집트 제26왕조가 세워지며 독립했다. 이집트의 독립은 점진적으로 이루어졌고 관계는 평화적으로 유지되었다. 아슈르바니팔은 또한 여러 아랍 부족을 상대로 원정을 벌였지만 그들의 땅에 대한 통치를 확립하지 못하고 아시리아의 자원만 소모했다. 샤마쉬-슈무-킨의 반란 진압 후 바빌론을 황폐화시킨 것은 남부 메소포타미아의 반(反)아시리아 감정을 더욱 부추겼고, 이는 그의 사후 제국 멸망의 한 원인이 되었다. 또한 아슈르바니팔 시대에는 환관 세력이 전례 없이 강해져 광대한 토지를 소유하고 세금 면제 혜택을 누리는 등, 왕과 전통적인 엘리트 계층 사이의 갈등도 심화되었다.

피정복민에 대한 가혹한 통치에 대한 반감과 기원전 631년 아슈르바니팔 사후의 내분[20]으로 신아시리아는 쇠퇴하기 시작했다. 기원전 616년, 메디아와 페르시아의 왕 키악사레스 2세는 바빌로니아와 칼데아의 지배자 나보폴라사르와 동맹을 맺고, 이어서 스키타이와 킴메르인과도 연합했다. 기원전 612년, 메디아, 신바빌로니아, 스키타이, 킴메르 연합군에 의해 수도 니네베가 함락되었다.[20] 아슈르바니팔의 아들 아슈르-에틸-일라니(재위 기원전 631년경 ~ 기원전 627년경)와 그의 뒤를 이은 신-슘-리시르(재위 기원전 626년경), 그리고 신-샤르-이슈쿤(재위 기원전 627년경 ~ 기원전 612년경)은 제국의 붕괴를 막지 못했다. 신-샤르-이슈쿤은 니네베 함락 당시 전사한 것으로 추정된다.

기원전 612년 이후, 아슈르-우발리트 2세(재위 기원전 612년경 ~ 기원전 609년경)가 하란에서 아시리아 잔존 세력을 이끌고 재건을 시도했지만, 기원전 609년 메디아와 신바빌로니아 연합군에게 하란마저 함락되었다. 하란 탈환 시도도 실패로 돌아가면서 아시리아는 독립 국가로서의 역사를 마감했다. 비록 제국은 멸망했지만, 아시리아인들은 이후에도 명맥을 유지하며 후대 문헌에 등장한다.

4. 신아시리아 제국의 멸망

아슈르바니팔이 기원전 631년에 사망한 후, 신아시리아 제국은 급격한 쇠퇴의 길을 걷기 시작했다. 아슈르바니팔의 아들 아슈르-에틸-일라니와 그의 형제 신-샤리쉬쿤이 차례로 왕위를 계승했지만, 이 과정에서 내시였던 신-슈무-리시르의 반란을 비롯한 내부 혼란이 끊이지 않았다. 이러한 내부 불안정은 제국의 힘을 약화시키는 주요 원인이 되었다.[20]

같은 시기, 오랫동안 아시리아의 지배 아래 있던 바빌로니아에서는 독립 움직임이 거세졌다. 나보폴라사르는 바빌로니아인들의 지도자로 부상하여 기원전 626년 스스로 바빌론의 왕으로 즉위하고 신바빌로니아 제국을 세웠다. 설상가상으로 동쪽에서는 키아크사레스가 이끄는 메디아 제국이 강력한 세력으로 떠올랐다. 메디아는 신바빌로니아와 동맹을 맺고 아시리아를 압박하기 시작했다.[20]

결국 기원전 614년, 메디아 군대는 아시리아의 옛 수도이자 종교 중심지였던 아수르를 함락시켰고, 2년 뒤인 기원전 612년에는 메디아와 바빌로니아 연합군이 수도 니네베마저 함락시켰다(니네베 전투 (기원전 612년)).[20] 이 과정에서 마지막 강력한 왕이었던 신-샤리쉬쿤이 전사하면서 제국은 사실상 멸망 상태에 이르렀다.

니네베 함락 이후, 아시리아 왕족 아슈르-우발리트 2세가 하란에서 저항을 이어갔지만, 이마저도 기원전 609년 메디아-바빌로니아 연합군에게 함락되었다. 아시리아 군대의 남은 세력은 동맹이었던 이집트 군대와 함께 저항을 계속했으나, 기원전 605년 카르케미스 전투에서 결정적인 패배를 당하면서 신아시리아 제국은 역사 속으로 완전히 사라졌다.

4. 1. 멸망의 원인

신아시리아 제국의 멸망은 매우 빠르고 극적이었으며, 당대 사람들에게는 예상치 못한 사건이었다. 오늘날 학자들은 제국이 왜 그토록 갑작스럽고 격렬하게 무너졌는지에 대한 원인을 계속 탐구하고 있다.멸망의 원인에 대해서는 여러 가지 설명이 제시된다.

첫째, 아슈르바니팔 사후 제국을 뒤흔든 정치적 불안정과 내전이 원인으로 꼽힌다. 아슈르바니팔의 아들 아슈르-에틸-일라니는 아버지의 정당한 후계자였음에도 불구하고, 수석 내시 신-슈무-리시르의 도움을 받아 상당한 반대 속에 즉위한 것으로 보인다. 아슈르-에틸-일라니 사후 그의 형제 신-샤리쉬쿤이 즉위하자, 신-슈무-리시르는 스스로 왕위를 주장하며 반란을 일으켰다. 또한 기원전 622년에는 서부에서 온 이름 모를 찬탈자가 니네베로 진격하여 수도를 점령하려 시도하기도 했다. 이러한 내전과 불안정은 제국의 정통성에 위기를 가져왔고, 아시리아 엘리트들이 왕에게서 등을 돌리는 결과를 낳았을 수 있다. 하지만 아슈르-에틸-일라니와 신-샤리쉬쿤 형제 사이에 전쟁이 있었다는 직접적인 증거는 없으며, 신-슈무-리시르의 반란이나 기원전 622년의 찬탈 시도 등은 비교적 신속하게 진압되었다. 따라서 장기간의 내전이 제국 멸망의 직접적인 원인이었다고 보기는 어렵다는 반론도 있다.

둘째, 제국의 구조적인 취약성이 지적된다. 아시리아는 정복한 지역에 질서 유지 외에는 별다른 이점을 제공하지 못했으며, 주로 공포와 폭력을 통해 통치하여 현지 주민들을 소외시켰다. 이로 인해 제국이 외부의 공격을 받았을 때, 변방 지역 주민들은 아시리아에 대한 충성심을 유지할 이유가 거의 없었을 수 있다.

셋째, 후기 아시리아 왕들의 정책 실패가 원인으로 제시된다. 에사르하돈은 편집증적인 성향으로 인해 경험 많고 유능한 관리와 장군들을 다수 숙청했으며, 아슈르바니팔 시대에는 많은 고위직이 내시들에게 넘어가면서 인재 손실이 발생했다. 일부 학자들은 아슈르바니팔이 자신의 수석 음악가를 연도 이름으로 삼는 등 "무책임하고 제멋대로인 왕"이었다고 평가하기도 한다. 마지막 왕 신-샤리쉬쿤의 경우, 그가 무능한 통치자였다는 증거는 없다. 그는 기존의 메소포타미아 군사 전술을 사용하는 유능한 군사 지도자였지만, 수백 년간 외침을 겪지 않아 방어 계획이 부재했던 아시리아 중심부를 지켜야 했고, 수적으로 우세하며 제국의 단순한 정복이 아닌 파괴를 목표로 삼은 적들에 맞서기에는 역부족이었다.

넷째, 환경적인 요인도 제기된다. 신아시리아 제국 전성기 동안 아시리아 중심지의 인구가 급증했는데, 이는 주로 정복지 주민들의 강제 이주 때문이었다. 이러한 인구 증가는 심각한 가뭄과 맞물려 제국의 기반을 약화시켰을 수 있다. 이라크 북부 쿠나 바 동굴의 석순 연구는 기원전 675년에서 550년 사이에 이 지역 기후가 습윤에서 건조로 변화했음을 시사하며, 이는 제국 멸망의 한 요인이 되었을 가능성이 있다.

다섯째, 아시리아가 오랫동안 해결하지 못한 "바빌론 문제"가 핵심 원인 중 하나이다. 남부 메소포타미아를 정복한 이래 아시리아 왕들은 끊임없는 바빌로니아의 반란에 시달렸다. 산헤립의 바빌론 파괴나 에사르하돈의 복원 등 다양한 강경책과 유화책에도 불구하고 반란은 계속되었다. 이는 바빌로니아가 다른 정복 지역에 비해 상대적으로 관대한 대우를 받았음에도 불구하고 발생한 일이었다. 바빌로니아인들은 아시리아 왕들이 바빌론 왕의 전통적인 종교적 의무를 제대로 수행하지 못한다고 여겼을 수 있으며, 아시리아의 바빌론 문화에 대한 경멸감은 때때로 잔혹한 보복으로 이어져 적대감을 키웠다. 나보폴라사르가 이끈 마지막 반란은 결국 아시리아가 막지 못했고, 제국의 멸망으로 이어졌다.

결론적으로 신아시리아 제국의 멸망은 위에 언급된 여러 요인들이 복합적으로 작용한 결과로 볼 수 있다. 내부적인 불안정, 구조적 취약성, 정책 실패, 환경 변화, 그리고 끊임없는 바빌로니아의 저항 등이 제국을 약화시킨 가운데, 결정적인 계기는 메디아와 바빌로니아 사이에 예상치 못한 동맹이 결성되면서 제국은 최종적으로 붕괴했다.

4. 2. 멸망 과정

아슈르바니팔이 기원전 631년에 사망한 후, 제국은 내부 불안정에 시달리기 시작했다.[20] 그의 아들 아슈르-에틸-일라니가 왕위를 계승했으나, 그의 즉위 과정은 순탄치 않았으며 수석 내시 신-슈무-리시르의 도움이 필요했다. 또한 나부-리흐투-우수르와 같은 관리의 왕위 찬탈 시도도 있었으나 신-슈무-리시르에 의해 진압되었다. 아슈르-에틸-일라니는 4년간의 짧은 재위 끝에 기원전 627년 불확실한 상황 속에서 사망했고, 그의 형제 신-샤리쉬쿤이 왕위를 계승했다.

신-샤리쉬쿤이 즉위하자마자, 앞서 아슈르-에틸-일라니를 도왔던 내시 신-슈무-리시르가 스스로 왕위를 주장하며 반란을 일으켰다. 그는 니푸르와 바빌론 등 바빌로니아의 주요 도시들을 잠시 점령했으나 3개월 만에 신-샤리쉬쿤에게 진압되었다. 같은 해 바빌로니아의 속국 왕 칸달라누도 사망하면서 바빌로니아에서는 아시리아로부터의 독립 움직임이 거세졌고, 나보폴라사르가 그 지도자로 부상했다. 나보폴라사르는 기원전 626년 11월 바빌론의 왕으로 즉위하여 신바빌로니아 제국의 기초를 마련했다.

이후 몇 년간 아시리아와 신바빌로니아는 바빌로니아 지역을 두고 치열한 전쟁을 벌였다. 초기에는 신-샤리쉬쿤이 시파르(기원전 625년)와 우루크(기원전 623년)를 탈환하는 등 군사적 성공을 거두기도 했다. 그러나 기원전 622년, 아시리아 서부 영토에서 이름 미상의 인물이 반란을 일으켜 수도 니네베로 진격하는 사건이 발생했다. 이 반란은 100일 만에 진압되었지만, 아시리아 군대의 공백을 틈타 나보폴라사르는 기원전 620년까지 바빌로니아 전역을 장악하게 되었다.

기원전 616년, 나보폴라사르는 처음으로 아시리아 본토를 침공하여 국경 도시들을 점령했다. 500년 만에 본토를 침략당한 아시리아는 위협을 느끼고 이집트의 프삼티크 1세와 동맹을 맺었다. 한편, 키아크사레스 왕 아래 통일된 메디아 제국이 새롭게 등장하여 아시리아를 압박하기 시작했다. 메디아는 기원전 615년 말 또는 614년에 아시리아로 진입하여 아라파 지역을 정복했다. 기원전 614년, 메디아 군대는 아시리아의 옛 수도이자 종교 중심지인 아수르를 함락하고 잔혹하게 약탈했다. 나보폴라사르는 아수르 함락 이후 키아크사레스와 만나 공식적으로 동맹을 맺었다.[20]

기원전 612년, 메디아와 바빌로니아 연합군은 수도 니네베를 3개월간의 포위 공격 끝에 함락시켰다(니네베 전투 (기원전 612년)).[20] 신-샤리쉬쿤은 이 전투 중에 사망했으며, 니네베는 철저히 파괴되었다. 이 사건은 사실상 신아시리아 제국의 종말을 고하는 것이었다.

니네베 함락 이후, 아시리아의 왕족이자 장군이었던 아슈르-우발리트 2세가 하란으로 이동하여 저항을 계속했다. 그는 아슈르-우발리트 1세의 이름을 따 왕명을 정하고 아시리아의 재건을 도모했으나, 전통적인 대관식을 치르지 못해 공식적으로는 '왕세자'로 불렸다. 그는 이집트의 지원을 받았으나, 기원전 609년 메디아-바빌로니아 연합군에 의해 하란마저 함락되었다. 하란 탈환 시도도 실패로 돌아가면서 아슈르-우발리트 2세의 행방은 묘연해졌고, 아시리아 왕조는 종말을 맞았다. 아시리아 군대의 잔존 세력은 이집트군과 함께 싸웠으나, 기원전 605년 카르케미스 전투에서 결정적으로 패배하였다.

5. 행정

아시리아 왕은 신 아슈르가 그의 인간 대리인을 통해 세상을 감독하고 관리한다고 믿는 아시리아 이데올로기의 중심이었다. 아시리아인들은 자신들의 제국 바깥을 혼돈으로 여겼으며, 그곳 사람들은 문명화되지 않고 낯선 문화와 언어를 가졌다고 생각했다. 이러한 '외부'의 존재는 아시리아 내부의 질서에 대한 위협으로 간주되었고, 따라서 왕은 아슈르의 영역을 확장하여 이 낯선 땅들을 통합하고 혼돈을 문명으로 바꾸는 것을 신성한 의무로 여겼다.

왕 자신은 신성하지 않았지만, 지상에서 신 아슈르의 신성하게 임명된 대표자로 여겨졌기에 그의 지위는 특별했다. 왕의 권력은 이러한 독특한 위치에서 비롯되었으며, 제국 확장은 착취적인 제국주의가 아니라 도덕적이고 필요한 의무로 정당화되었다. 왕들은 거의 무제한적인 권력을 가졌지만, 전통과 의무로부터 자유롭지는 않았다. 매년 원정을 떠나 아슈르의 통치와 문명을 '세계의 네 구석'으로 확장해야 했으며, 이를 이행하지 않으면 정당성에 심각한 타격을 입었다. 원정은 대개 적이 아슈르에 대해 (실제든 조작이든) 모욕을 가했다는 명분으로 정당화되었다. 아시리아 군대의 압도적인 힘은 무적이라는 인식을 심어주어 왕의 통치를 더욱 공고히 하는 데 사용되었다. 또한 왕은 아슈르 숭배와 사제단을 지원하기 위한 다양한 의식을 수행할 책임이 있었다.

아시리아 왕의 통치와 행동은 신성하게 인정받았으므로, 아시리아의 주권에 저항하는 것은 신의 뜻에 반하는 행위로 간주되어 처벌받아야 할 대상으로 여겨졌다. 아시리아에 반란을 일으킨 사람이나 국가는 신성한 세계 질서를 어지럽힌 범죄자로 취급되었다.

왕의 정당성은 제국 엘리트와 민중 사이에서 왕이 아슈르에 의해 신성하게 선택되었고 그 지위에 오를 유일한 자격자라는 인식이 받아들여지는 데 달려 있었다. 신아시리아 시대에는 왕의 정당성을 강화하기 위해 다양한 방법이 사용되었는데, 특히 연대기 형식으로 왕 자신의 역사를 기록하고 성문화하는 것이 새로운 방식이었다. 이 연대기는 왕의 통치, 특히 군사적 업적을 기록하여 정당성을 뒷받침하고, 서기관에 의해 복사되어 제국 전역에 배포됨으로써 왕의 권력에 대한 인식을 높이는 선전 도구로 활용되었다. 역사적 정보는 신전이나 다른 건물에도 새겨졌다. 왕들은 또한 혈통의 정당성을 이용했다. 과거 왕족과의 연결(때로는 조작된)은 군주를 위대한 조상의 후계자로 자리매김하게 하여 그의 독특함과 진정성을 확립하는 데 기여했다. 거의 모든 신아시리아 왕들은 비문에 자신의 왕족 혈통을 강조했다. 하지만 직접적인 혈통이 아닌 찬탈자들에게는 이것이 문제가 되었다. 대표적인 찬탈자로 여겨지는 티글라트-필레세르 3세와 사르곤 2세는 비문에 혈통 연결을 언급하는 대신, 아슈르가 직접 자신을 왕으로 임명했다고 주장하며 정당성을 확보하려 했다.

아시리아 제국은 여러 주(province)와 속국(vassal state)으로 구성되었다. 이러한 영토들 중 상당수는 왕족이 통치했을 가능성이 있으며, 이들은 의례적인 방식으로 칭호를 얻었을 수도 있다.

주는 주도, 농촌 지역, 역참, 전초 기지, 수비대 등으로 구성된 영토 지배의 한 형태였으며, 주지사가 다스렸다. 주지사는 군사 정보 수집 및 보고, 전쟁 시 군대 지휘 등 군사적 의무도 수행했으며, 왕이나 왕의 고위 관리에게만 직접 보고했다. 왕의 길이라 불리는 국가 통신 시스템을 통해 왕궁은 주지사들과 효율적으로 소통할 수 있었다. 이 시스템은 일정 간격으로 설치된 역참에서 짐나귀를 교대하는 방식으로 운영되었다. 주지사 아래에는 부지사가 있었고, 그 밑으로는 많은 보좌관, 관료, 서기, 회계 담당자들이 있었다. 행정 체계의 가장 낮은 단계에는 촌장이 있어 주로 지역의 농업 및 사업 활동을 감독했다.

속국은 군사력을 통해 제압되거나 제국의 군사력을 과시함으로써 복속된 영토였다. 평화적으로 복종한 국가는 비교적 자치권이 주어졌고 기존 지배층이 유지되기도 했다. 그러나 저항한 국가는 체제가 전복되고 아시리아에 충성하는 괴뢰 통치자가 임명되었다. 속국은 군사적 보호를 받는 대가로 아시리아에 물품, 노동력, 병사 등의 공물을 바쳐야 했다. 하지만 아시리아의 보호는 속국 자체보다는 아시리아 본국의 필요에 따른 측면도 있었다. 아시리아는 속국 인근 지역을 공격한다는 명분을 내세워 속국에 위협을 느끼게 한 뒤, 결국에는 속국 스스로 방어하도록 유도하기도 했다.

아시리아인들은 피정복민을 다루는 새로운 정책을 개발했다. 특정 지역을 정복한 후, 그 주민들을 제국 내 다른 지역으로 강제로 이주시켰다. 이주민들에게는 토지와 정부 지원이 제공되었다. 이 정책은 인구 수준을 유지하려는 목적도 있었지만, 때로는 갈등의 원인이 되기도 했다. 기원전 7세기경에는 왕의 측근들 중에도 바빌로니아, 아나톨리아, 이집트, 이란 등 다양한 지역 출신의 학자, 장인, 가수들이 포함될 정도로 제국 내 인적 구성이 다양해졌다.

6. 사회

신아시리아 제국은 영토 확장주의에 기반한 호전적인 사회였다. 끊임없는 확장의 결과, 제국은 다양한 민족으로 구성된 다민족 국가가 되었다. 이러한 사회적 배경 속에서 제국은 아람어의 확산과 아시리아화 과정을 통해 내부적인 통합을 이루어 나갔다.

6. 1. 사회 계층

신아시리아 제국의 여왕들은 '궁궐의 여인'을 의미하는 issi ekalli|이시 에칼리akk라는 칭호를 받았는데, 이는 sēgallu|세갈루akk로 축약될 수 있다. '왕'을 뜻하는 아카드어 šarru|샤루akk의 여성형은 šarratu|샤라투akk였지만, 이 용어는 여신과 자력으로 통치하는 외국의 여왕에게만 적용되었다. 아시리아의 배우자들은 스스로 통치하지 않았기 때문에, 아시리아인들은 그들을 šarratu|샤라투akk라고 부르지 않았다. 용어의 차이가 반드시 신아시리아 제국보다 훨씬 작은 영토를 통치하는 외국의 여왕들이 아시리아 여왕보다 더 높은 지위를 가졌다는 것을 의미하는 것은 아니다. 여왕들을 지칭하기 위해 문서와 물건에 사용된, 여왕들 자신의 왕실 상징으로 보이는 것은 전갈이었다.

비록 여왕들은 다른 모든 여성 및 남성 왕실 구성원과 마찬가지로, 궁극적으로 왕과의 연관성에서 권력과 영향력을 얻었지만, 정치적 권력이 없는 꼭두각시는 아니었다. 여왕들은 재정 문제에 대해 발언권을 가졌으며, 이상적으로는 왕위를 계승할 후계자를 낳아야 했지만, 종종 매우 높은 수준의 정부에서 여러 다른 의무와 책임을 맡았다. 여왕들은 종교 활동의 준비에 참여하고, 신에게 선물을 바치고, 사원을 재정적으로 지원했다. 그들은 자신의 상당한 재정 자원을 관리했으며, 이는 그들의 가계와 활동에 관한 생존 텍스트뿐만 아니라 님루드의 여왕 무덤에서 발견된 보물로도 입증된다. 사르곤 왕조 시대에는 여왕에게 종속된 군대가 창설되었다. 이러한 부대는 여왕의 호위병일 뿐만 아니라 지휘관, 보병 및 전차 부대를 포함했으며, 때로는 다른 부대와 함께 군사 작전에 참여한 것으로 알려져 있다.

아마도 신아시리아 여왕 중 가장 강력했던 사람은 샴시-아다드 5세의 여왕인 샴무라마트였는데, 그녀는 아들 아다드-니라리 3세의 초기 통치 기간 동안 섭정으로 통치하고 군사 작전에 참여했을 가능성이 있다. 또한 에사르하돈의 어머니 나키아도 강력했지만, 그녀가 여왕의 지위를 가졌는지는 확실하지 않다. 나키아는 신아시리아 시대에 가장 잘 기록된 여성이며, 아시리아 역사상 가장 영향력 있는 여성일 수 있으며, 산헤리브, 에사르하돈, 아슈르바니팔의 통치에 정치적 영향을 미쳤다.

신아시리아 제국의 전례 없는 성공은 아시리아의 팽창 능력뿐만 아니라, 어쩌면 더 중요한 것은 정복한 지역을 행정 시스템에 효율적으로 통합하는 능력에 기인했다. 아시리아의 사고방식에는 강력한 질서 의식이 있었으며, 이로 인해 신아시리아인들은 때때로 "고대 근동의 프로이센"이라고 불리기도 했다. 이러한 질서 의식은 신아시리아 사회의 다양한 부분, 예를 들어 신아시리아 문자의 더 정사각형적이고 규칙적인 모양과 지방으로 나뉜 신아시리아 제국의 조직적인 행정에서 나타났다. 잘 조직된 권력 위계를 만들어 질서를 부과하는 아이디어는 신아시리아 왕들이 팽창주의를 정당화하는 데 사용한 이유 중 일부였다. 사르곤 2세는 자신의 비문에서 자신이 정복한 일부 아랍 부족들이 이전에 "감독자나 지휘관을 알지 못했다"고 명시적으로 지적했다.

신아시리아 왕실 비문에서 새로운 지방의 창설은 대개 "나는 그 땅을 아시리아 국경으로 병합했다"(ana miṣir māt Aššur utirraakk) 또는 "나는 재조직했다"(ana eššūti aṣbatakk)로 표현되었다. 기존 지방에 토지를 추가할 때는 대개 "나는 X 지방에 (그 땅을) 추가했다"(ina muhhi pīhat X uraddiakk)로 표현되었다. 지방 행정의 최고 책임자는 지방 총독(bēl pīhāti|벨 피하티akk 또는 šaknu|샤크누akk)이었다. 다음 서열은 아마도 šaniu|샤니우akk(현대 역사가들이 "부관"으로 번역했는데, 문자적으로 "두 번째"를 의미하는 칭호)였으며, 위계의 최하위에는 노동력과 물품의 형태로 세금을 징수하는 것을 주된 의무로 하는 하나 이상의 마을 또는 기타 정착지를 담당하는 마을 관리자(rab ālāni|랍 알라니akk)가 있었다. 지방 총독은 건설, 과세, 보안을 포함한 지방 행정의 다양한 측면을 직접 책임졌다. 보안 문제는 종종 국경 지방에서만 관련이 있었으며, 이들의 총독은 또한 국경 너머의 적에 대한 정보를 수집할 책임이 있었다. 이를 위해 방대한 정보원 또는 스파이 네트워크(daiālu|다이알루akk)가 고용되어 관리들에게 외국의 사건과 발전에 대한 정보를 제공했다.

지방 총독은 또한 특히 아수르의 아수르 신전에 제물을 바칠 책임이 있었다. 제국 전역에서 수입을 이처럼 유도한 것은 이윤을 수집하는 방법일 뿐만 아니라 제국 전역의 엘리트들을 아시리아 본토의 종교 기관에 연결하는 방법이기도 했다. 왕실 행정부는 왕에게 직접 책임이 있는 관리인 qēpu|케푸akk(일반적으로 "왕실 대표"로 번역됨) 시스템을 통해 제국 전역의 기관과 개별 관리들을 면밀히 감시했다. 통제는 제국의 소규모 정착지, 즉 마을과 도시로 정기적으로 하위 관리들을 배치하여 현지에서 유지되었다. 부역 관리(ša bēt-kūdini|샤 베트-쿠디니akk)는 강제 노동자들이 수행한 노동과 남은 빚진 시간을 기록했고, 마을 관리자들은 지방 행정가들에게 해당 지방의 정착지 상황을 알렸다. 신아시리아 제국이 성장하고 시간이 지나면서, 제국의 외래 피지배 민족 중 많은 수가 아시리아 행정에 편입되었고, 제국 말기에는 비 아시리아 출신의 고위 관리들이 점점 더 많아졌다.

신아시리아 제국의 내부 엘리트에는 두 가지 주요 집단, 즉 "거물"과 "학자"가 포함되었다. "거물"은 현대 역사가들이 행정부의 7명의 최고위 관리로 묶은 집단이다.

이들 관직 중 일부는 적어도 때때로 왕족이 차지했다는 증거가 있다. 마세누, 나기르 에칼리, 랍 샤케 및 투르타누의 4개 관직의 소유자는 중요한 지방의 총독으로도 봉사하여 현지 세수 및 행정을 통제한 것으로 기록되어 있다. 모든 거물들은 아시리아 군대와 깊이 관련되어 있었으며, 각각 상당한 수의 병력을 통제했고, 종종 크고 세금이 면제된 영지를 소유했다. 이러한 영지는 제국 전역에 흩어져 있었으며, 아마도 현지 지방 권력자들의 권력을 분산시키고 내부 엘리트의 개인적 이익을 제국 전체의 복지와 연결하기 위한 것이었을 것이다. ummânī|움마니akk라고 불리는 "학자"는 서기술, 의학, 축귀, 점 및 점성술을 포함한 다양한 분야에 특화된 여러 사람들을 포함했다. 그들의 역할은 주로 징조를 해석하여 왕을 보호하고 조언하며 인도하는 것이었고, 이는 왕의 의식적 순수성을 유지하고 악으로부터 그를 보호했다. 그들이 정확히 어떻게 훈련되었는지는 알려져 있지 않지만, 그들은 메소포타미아의 학문, 과학 및 지혜에 매우 정통했을 것이다.

환관은 왕의 시종 역할을 하는 경우가 많았다. 그리고 제국 통치의 모든 상황, 예를 들어 행정 행위나 의식 등에서 왕과 동행했다. 왕가의 환관은 정기적으로 주지사로 승진했으며, 그들은 그 땅을 자신들이 원하는 대로 통치할 수 있었다. 그들은 자신의 석비를 세우고, 왕의 이름 앞에 자신의 이름을 새겼으며, 거대한 자카투(人物像)를 신민에게 보여줄 수 있었다. 주지사로서 그들은 다른 나라에 전쟁을 걸 수 있었고, 전투를 통해 공물을 모을 수도 있었다.

6. 2. 사회 구조

신아시리아 제국의 여왕들은 issi ekalliakk라는 칭호를 받았는데, 이는 sēgalluakk로 축약될 수 있으며, 두 용어 모두 "궁궐의 여인"을 의미한다. "왕"(šarruakk)의 여성형은 šarratuakk였지만, 이 용어는 여신과 스스로 통치하는 외국의 여왕에게만 적용되었다. 아시리아의 왕비들은 스스로 통치하지 않았기 때문에, 아시리아인들은 그들을 šarratuakk라고 부르지 않았다. 이러한 용어의 차이가 반드시 외국의 여왕들이 아시리아 여왕보다 더 높은 지위를 가졌다는 것을 의미하는 것은 아니다. 여왕들을 지칭하기 위해 문서와 물건에 사용된, 여왕들 자신의 왕실 상징으로 보이는 것은 전갈이었다.

여왕들은 다른 모든 여성 및 남성 왕실 구성원과 마찬가지로 왕과의 관계를 통해 권력과 영향력을 얻었지만, 정치적 권력이 없는 존재는 아니었다. 여왕들은 재정 문제에 대해 발언권을 가졌으며, 왕위를 계승할 후계자를 낳는 것 외에도 종종 매우 높은 수준의 정부에서 여러 다른 의무와 책임을 맡았다. 여왕들은 종교 활동 준비에 참여하고, 신에게 선물을 바치고, 사원을 재정적으로 지원했다. 그들은 자신의 상당한 재정 자원을 관리했으며, 이는 그들의 가계와 활동에 관한 기록뿐만 아니라 님루드의 여왕 무덤에서 발견된 보물로도 입증된다. 사르곤 왕조 시대에는 여왕에게 속한 군대가 창설되었다. 이 부대는 여왕의 호위병 역할뿐만 아니라 지휘관, 보병, 전차 부대를 포함했으며, 때로는 다른 부대와 함께 군사 작전에 참여하기도 했다.

신아시리아 여왕 중 강력했던 인물로는 샴시-아다드 5세의 왕비인 샴무라마트가 있는데, 그녀는 아들 아다드-니라리 3세의 초기 통치 기간 동안 섭정으로 통치하고 군사 작전에 참여했을 가능성이 있다. 또한 에사르하돈의 어머니 나키아도 강력했지만, 그녀가 여왕의 지위를 가졌는지는 확실하지 않다. 나키아는 신아시리아 시대에 가장 잘 기록된 여성이며, 아시리아 역사상 가장 영향력 있는 여성 중 한 명으로 산헤리브, 에사르하돈, 아슈르바니팔의 통치에 정치적 영향을 미쳤다.

신아시리아 제국은 전례 없는 규모의 제국을 통치하기 위해, 아마도 살마네세르 3세 치하에서부터 정교한 국가 통신 시스템을 개발했다. 이 시스템은 고위 관리들이 보낸 메시지로 사용이 제한되었으며, 그들의 권위를 나타내는 봉인으로 메시지에 도장을 찍어야 했다. 이러한 봉인이 없는 메시지는 통신 시스템을 통해 전송될 수 없었다.

카렌 라드너의 추정에 따르면, 서부 국경 지역 쿠웨에서 아시리아 중심부까지 700km 거리를 다리 없이 많은 강을 건너 이동하는 메시지는 5일 이내에 도착할 수 있었다. 이러한 통신 속도는 신아시리아 제국 이전에는 전례가 없었고, 1865년 오스만 제국이 전신을 도입하기 전까지 중동에서 이를 능가하는 속도는 거의 2,500년 동안 없었다. 제국 궁정과 지방 관리들 간의 빠른 통신은 신아시리아 제국의 결속력에 중요한 기여를 했으며, 지정학적 지배를 위한 중요한 혁신이었다.

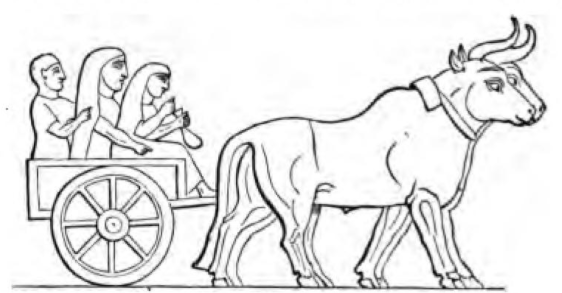

아시리아 정부는 지구력, 강인함, 낮은 유지 관리 비용 때문에 장거리 국가 메신저로 노새만 독점적으로 사용했다. 아시리아는 이러한 목적으로 노새를 사용한 최초의 문명이었다. 메신저는 보통 두 마리의 노새를 타고 다녔는데, 이는 노새의 상태를 유지하고 한 마리가 다쳤을 경우 메신저가 고립되는 것을 방지하기 위함이었다. 메시지는 신뢰할 수 있는 사자를 통해 보내거나 일련의 릴레이 기수를 통해 보냈다. kalliuakk라고 불리는 릴레이 시스템은 아시리아인에 의해 발명되었으며, 각 기수가 경로의 일부만 이동하고 다음 기수가 신선한 노새 한 쌍과 함께 편지를 전달받는 릴레이 스테이션에서 끝나는 방식으로 필요할 때 훨씬 빠른 속도를 가능하게 했다. 운송 및 장거리 여행을 용이하게 하기 위해 신아시리아 제국은 제국의 모든 부분을 연결하는 광대한 도로 시스템을 건설하고 유지했다. hūl šarriakk("왕의 길")라고 불리는 이 도로는 원래 군대가 작전 중에 사용했던 경로에서 확장되었을 수 있으며, 지속적으로 확장되었다. 가장 큰 도로 확장 단계는 살마네세르 3세와 티글라트-필레세르 3세의 통치 기간 사이에 일어났다.

신아시리아 제국은 영토 확장주의에 기반한 호전적인 사회였다. 끊임없는 확장의 결과, 제국은 다양하고 다민족적인 성격을 띠게 되었다. 아슈르나시르팔 2세가 제국 내에서 강제 이주 정책을 시작한 이후, 오히려 통합된 아시리아 정체성이 형성되기 시작했다. 이주된 사람들의 대다수는 제국 중심부의 도시에 정착하여 점차 공통 언어인 아람어를 사용하게 되었다. 이는 아람화 시대로 알려져 있으며, 이 새로운 언어는 곧 공용어가 되었다.

사람들이 새로운 땅에 정착하면서, 그들은 왕가의 이데올로기, 종교, 신화 등 아시리아 문화에 노출되었다. 제국의 예술, 왕의 의식, 종교적 제례와 아슈르, 이슈타르, 나부, 신 및 다른 신들에 대한 숭배가 모든 사람들에게 지속적으로 전파되었다. 이 과정은 "아시리아화"로 알려져 있다. 아시리아화는 이민족 간의 결혼, 군대 참여, 아시리아 원주민과의 일상적인 접촉 등을 통해 여러 세대에 걸쳐 서서히 진행되었다. 이러한 문화 및 언어 교류를 통해 아시리아인으로서의 정체성이 동화되었다.

6. 3. 강제 이주 정책

죄송합니다. 제공해주신 원본 소스에는 '강제 이주 정책'에 대한 구체적인 내용이 포함되어 있지 않아 해당 섹션을 작성할 수 없습니다. 원본 소스는 주로 신아시리아 제국의 군사 조직, 무기, 전략 및 아슈르바니팔 왕의 통치와 정복 활동에 대해 설명하고 있습니다.7. 문화

신아시리아 제국 시대에는 메소포타미아 문명의 문화가 집대성되고 발전하였다.

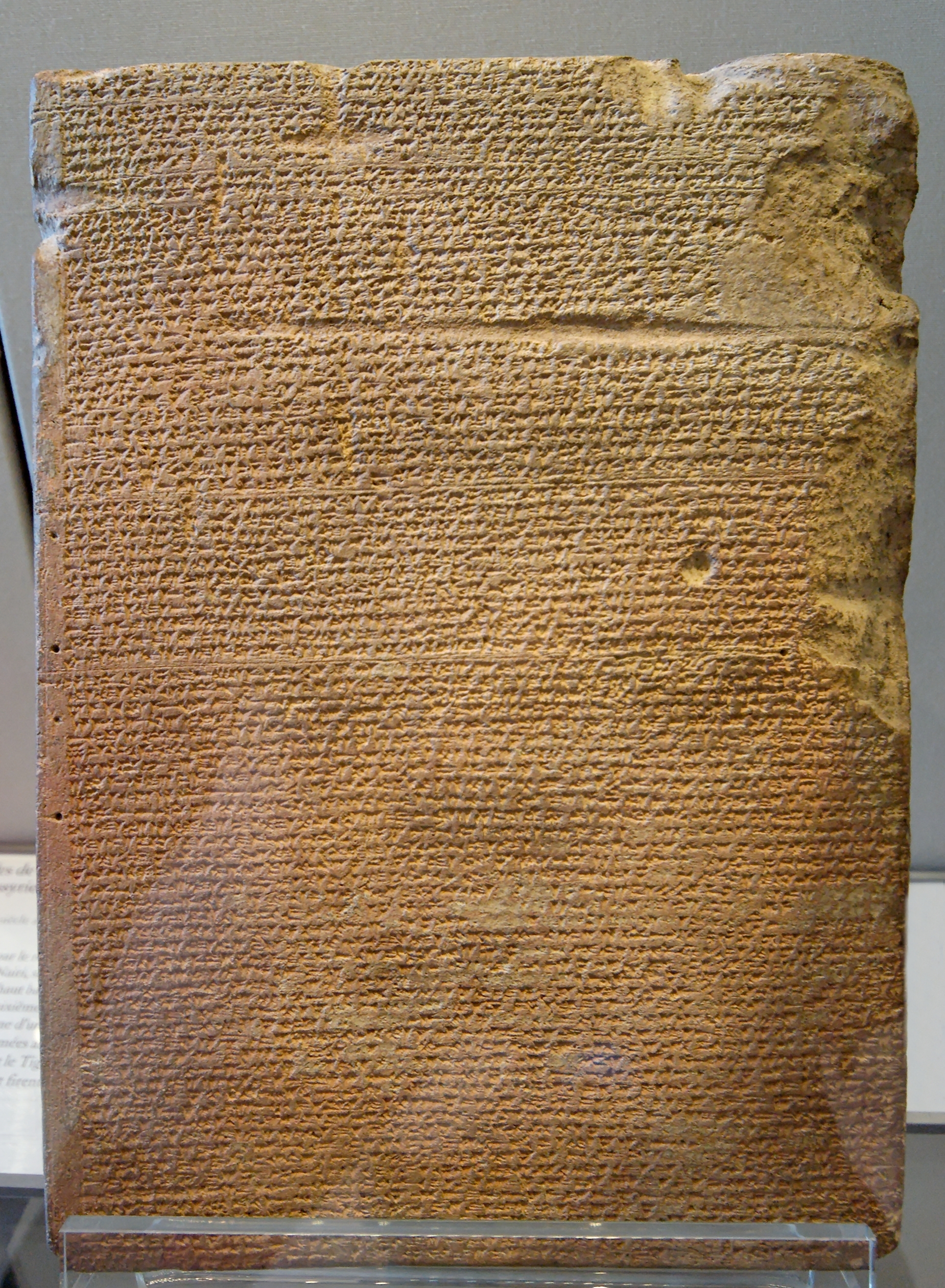

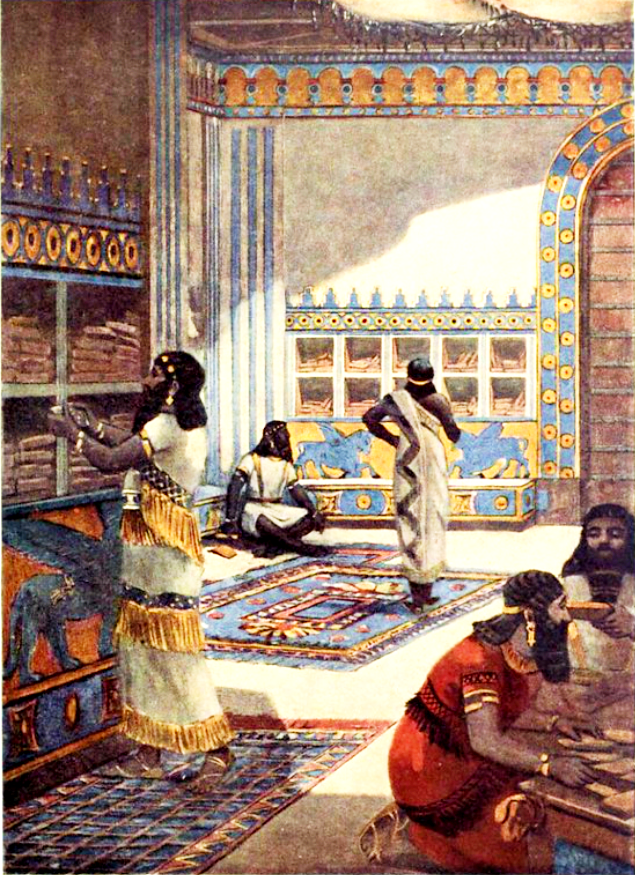

메소포타미아 문학의 가장 오래된 걸작 중 일부는 보존 상태가 매우 좋은 신아시리아 시대의 사본을 통해 오늘날까지 전해진다. 니네베에 있던 아슈르바니팔 도서관에서 발굴된 기원전 7세기 사본 중에는 길가메시 서사시와 에누마 엘리시가 있었고, 신아시리아 시대 판본의 아트라하시스 서사시도 발견되었다.

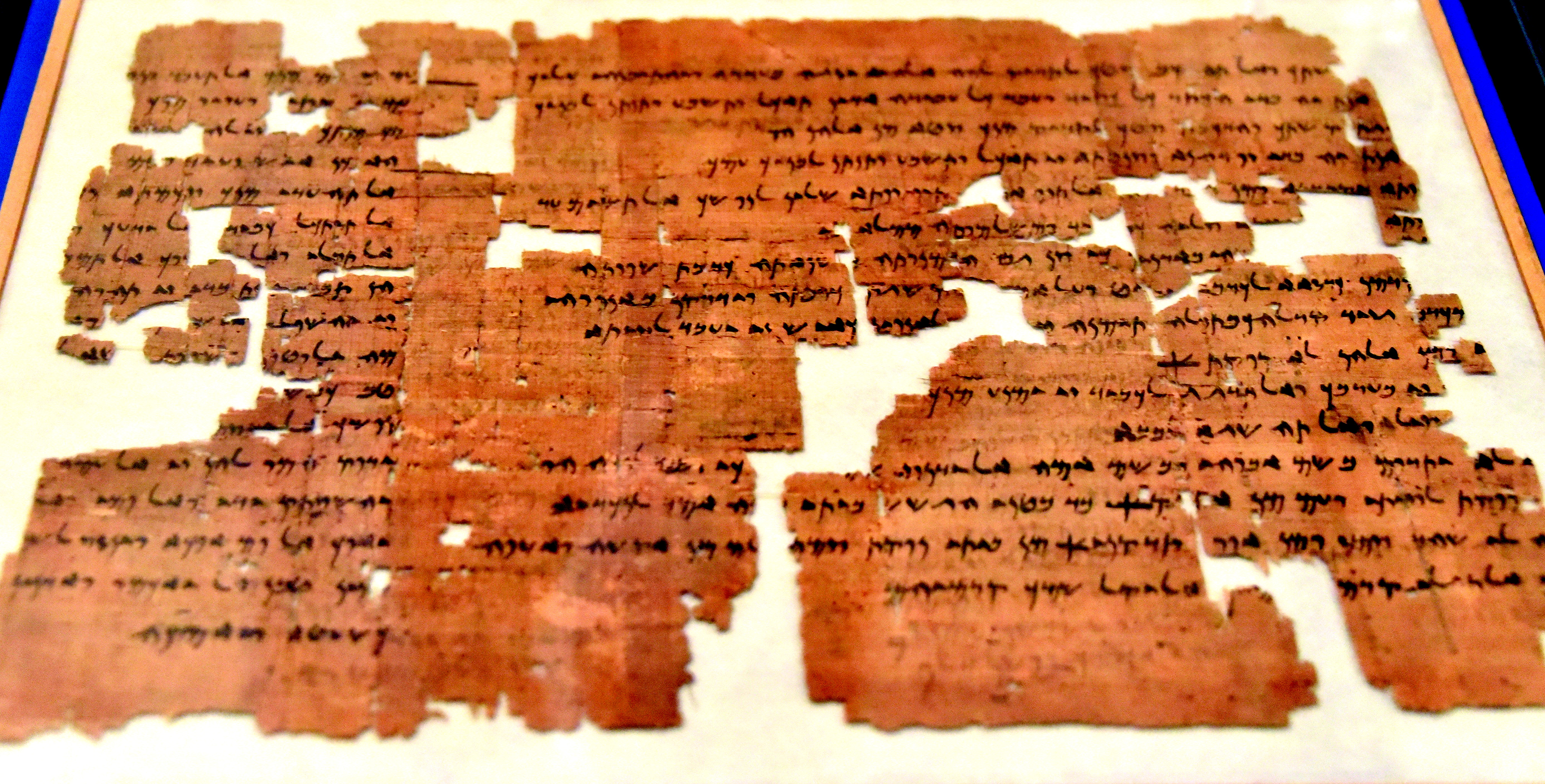

신아시리아의 설형 문자는 오랜 시간에 걸쳐 발전해 온 설형 문자 체계의 최종 단계에 해당한다. 수많은 그림 문자가 줄어들고, 문자 형태는 더욱 단순화되고 표준화되었다. 이 때문에 현대의 설형 문자 목록은 일반적으로 신아시리아 시대의 문자 형태를 기준으로 삼는다. 신아시리아의 설형 문자는 아람어 알파벳과 함께 사용되었으며, 파르티아 시대까지 일부 사용되었다. 아시리아의 서기는 종종 두 명이 한 조로 묘사되는데, 한 명은 점토판에 아카드어로 기록하고 다른 한 명은 양피지나 파피루스에 아람어로 기록하는 모습이다.

청동기 시대 말기에 니네베는 바빌론보다 훨씬 작았지만, 그럼에도 불구하고 세계 주요 도시 중 하나였다(인구 약 33,000명). 신아시리아 시대 말기에는 인구가 약 12만 명까지 증가하여, 당시 세계에서 가장 큰 도시였을 가능성이 있다.

아시리아 법전은 이 시대에 편찬되었다.

7. 1. 언어

신아시리아 제국은 정복한 지역의 사람들에게 자신들의 종교나 언어를 강요하지 않았다. 아시리아의 국가 신인 아수르 신은 북부 메소포타미아 외에는 중요한 신전이 없었고, 아카드어의 한 형태인 신아시리아어는 지방 총독들이 사용하는 공식 언어 역할을 했지만, 정복당한 민족에게 강요되지는 않았다. 이러한 언어 억압 부재와 더불어, 중아시리아 시대와 초기 신아시리아 시대에 아람어 사용자들이 제국으로 유입되면서 아람어의 확산이 촉진되었다. 아람어는 당시 셈족 언어들(제국 내 여러 언어가 속한 그룹) 중에서 가장 널리 쓰이고 서로 알아듣기 쉬운 언어였기 때문에 신아시리아 시대에 중요성이 커졌으며, 점차 아시리아 중심부에서도 신아시리아어를 대체해 나갔다. 기원전 9세기부터 아람어는 신아시리아 제국의 de facto|데 팍토la 공용어가 되었고, 신아시리아어를 포함한 아카드어는 점차 정치 엘리트 계층의 언어로 한정되었다.

아람어가 널리 사용되었음에도 불구하고, 신아시리아 시대의 아람어 기록은 아카드어 기록에 비해 훨씬 적게 남아있다. 이는 아람어 필경사들이 주로 파피루스나 양피지처럼 쉽게 썩는 재료에 글을 썼기 때문이다. 비문에 아람어가 상대적으로 적다는 것이 아람어의 지위가 낮았음을 의미하지는 않는다. 왕실 비문은 대부분 매우 정형화되고 전통적인 방식으로 작성되었기 때문이다. 돌에 새겨진 몇몇 아람어 비문이 발견되었으며, 아카드어와 아람어로 동일한 내용이 적힌 이중 언어 비문도 존재한다.

신아시리아 제국이 아카드어를 공식적으로 사용했음에도, 아람어는 널리 퍼진 대중 언어가 되었고 살만에세르 3세 시대부터는 공식적인 국가 업무에도 사용되기 시작했다. 님루드에 그가 지은 궁전에서 아람어 문자의 사례가 발견되었기 때문이다. 그러나 아카드어와 아람어의 관계는 복잡했다. 사르곤 2세는 아람어가 왕실 서신에 적합하지 않다고 명시적으로 거부했지만, 그의 전임자인 살만에세르 5세 시대에는 아람어가 공식적으로 인정받는 언어였던 것으로 보인다. 살만에세르 5세는 아카드어와 아람어로 글이 새겨진 아시리아 사자 저울들을 소유했다. 사르곤 2세 시대에 왕실 서신에 아람어 사용 문제가 처음 제기되었다는 사실 자체가 중요한 변화를 보여준다. 티글라트-필레세르 3세부터 아슈르바니팔까지의 왕들이 지은 궁전 부조에는 아카드어 서기관과 아람어 서기관이 나란히 묘사되는 경우가 많은데, 이는 아람어가 제국 행정에서 공식 언어의 지위를 얻었음을 확인시켜 준다.

신아시리아 제국은 매우 다양한 언어가 공존하는 사회였다. 제국은 팽창을 통해 근동 전역의 광대한 영토를 다스렸고, 그곳에서는 여러 언어가 사용되었다. 여기에는 페니키아어, 히브리어, 아랍어, 우가리트어, 모압어, 에돔어 등 다양한 셈어족 언어뿐만 아니라, 루위아어, 메디아어 같은 인도유럽어족 언어, 우라르투어, 슈프리아어 같은 후르리어족 언어, 이집트어 같은 아프리카아시아어족 언어, 그리고 마나이어, 엘람어 같은 고립어도 포함되었다. 신아시리아 시대의 일부 학술 문서는 더 이상 사용되지 않던 고대 수메르어로 작성되기도 했다. 필요했을 것이 분명함에도, 신아시리아 문헌에서 통역사나 번역가(targumānu|타르구마누akk)에 대한 언급은 드물며, 주로 아시리아인들이 비셈어족 언어 사용자와 소통할 때만 언급되었다.

원래 아람인의 언어였던 아람어를 티글라트 필레세르 3세는 제국의 공통어로 만들었다. 아람어는 아카드어보다 배우고 쓰기 쉬웠기 때문에, 아슈르바니팔과 같은 통치자들이 수집한 많은 기록들이 아카드어에서 아람어로 번역되기도 했다. 일반 사회에서는 주로 아람어로 문서를 작성했으며, 그 사용량은 아카드어를 넘어섰다. 아람어는 일반 백성과 상인들 사이에 널리 퍼졌지만, 제국의 공식 행정 언어는 여전히 신아시리아 지방의 아카드어였다. 그러나 기원전 7세기가 되자 지배 계급은 아람어와 아카드어 모두에 능통한 이중 언어 사용자가 되었다. 일반 백성들도 이중 언어 사용자가 많았지만, 옛 아시리아 지역 밖에서는 아람어가 더 우세했다.

신아시리아 제국의 강제 이주, 식민 정책, 이민족 간의 결혼 등은 아람어와 아카드어의 접촉을 늘려 아람어 확산에 영향을 미쳤다. 제국이 멸망한 후, 기원전 6세기가 되자 아람어는 아카드어를 완전히 대체했고, 뒤이은 아케메네스 제국의 아시리아 속주에서는 아람어가 공식 언어로 채택되었다. 니네베와 아수르 같은 주요 도시들이 메디아-바빌로니아 연합군에게 함락되면서 아카드어를 읽고 쓸 수 있었던 엘리트 계층이 큰 피해를 입은 것도 아카드어의 쇠퇴를 가속화시켰다. 하지만 아라푸와 같은 일부 도시는 파괴를 면하기도 했다. 아카드어는 제국 멸망 후에도 명맥을 유지하다가, 아카드어 설형 문자로 쓰인 마지막 기록은 서기 1세기의 것이다.[21][22][23]

7. 2. 학문과 기술

아시리아 학문의 발전은 중기 아시리아 제국 초기인 기원전 14세기경, 아시리아인들이 바빌로니아 학문에 관심을 가지면서 시작된 것으로 추정된다. 아시리아인들은 바빌로니아 학문을 받아들여 자신들만의 방식으로 발전시켜 독자적인 학문 전통을 세웠다. 이러한 학문의 발전은 지식 축적을 권력 강화의 수단으로 여겼던 왕들의 인식 변화와 관련이 있을 수 있다. 신아시리아 시대에는 학문에 대한 왕실의 태도가 크게 변했다. 이전에는 지식 보존이 주로 사원이나 개인의 책임으로 여겨졌지만, 점차 왕의 중요한 책무로 인식되기 시작했다. 이러한 변화는 이미 기원전 9세기 투쿨티-니누르타 2세 치세 때부터 나타난 것으로 추정된다. 그는 '수석 학자'라는 직책을 둔 최초의 아시리아 왕으로 기록되어 있으며, 당시 이 직책은 후대에 영향력 있는 조언자이자 서기관 가문의 시조가 된 가부-일라니-에레쉬가 맡았다.

과거의 지식을 보존하고 서기관 문화를 유지하기 위해 많은 도서관이 건설되었다. 이러한 도서관은 왕궁이나 사원에만 국한되지 않았고, 개인 학자들이 소유하고 관리하는 사립 도서관도 존재했다. 신아시리아 도서관에서 발견된 점토판 문서들은 점술 관련 기록, 점술 보고서, 의학적 또는 마법적 치료법, 의례 문서, 주문, 기도문과 찬송가, 학습용 문서, 문학 작품 등 매우 다양한 내용을 담고 있다. 메소포타미아 역사상 가장 크고 중요한 왕실 도서관은 아슈르바니팔 왕이 세운 아슈르바니팔 도서관이다. 아슈르바니팔은 아시리아와 바빌로니아 전역의 도서관에서 점토판을 수집하고, 서기관들에게 기존 문서를 필사하여 보내도록 비용을 지불하는 등 야심 찬 계획을 통해 도서관을 확장했다. 이 도서관에는 총 3만 점 이상의 문서가 소장되었다. 신아시리아 왕들이 거대한 왕실 도서관을 건설한 이유 중 하나는, 단순히 점술가들의 점괘에만 의존하는 것을 넘어 관련 참고 문헌에 직접 접근하여 필요한 정보를 얻으려는 의도도 있었을 것으로 추정된다. 물론 도서관 소장 자료의 상당수는 점술과 관련 없는 내용이었다.

신아시리아 제국은 높은 수준의 기술력을 바탕으로 여러 복잡한 기술 프로젝트를 성공적으로 수행했다. 당시 기록에는 '수석 건축가'(šitimgallu|쉬팀갈루akk), '건축가'(šellapajū|셸라파유akk), '주택 건축가'(etinnu|에틴누akk), '운하 감독관'(gugallu|구갈루akk) 등 다양한 전문 기술직이 있었음이 확인된다.

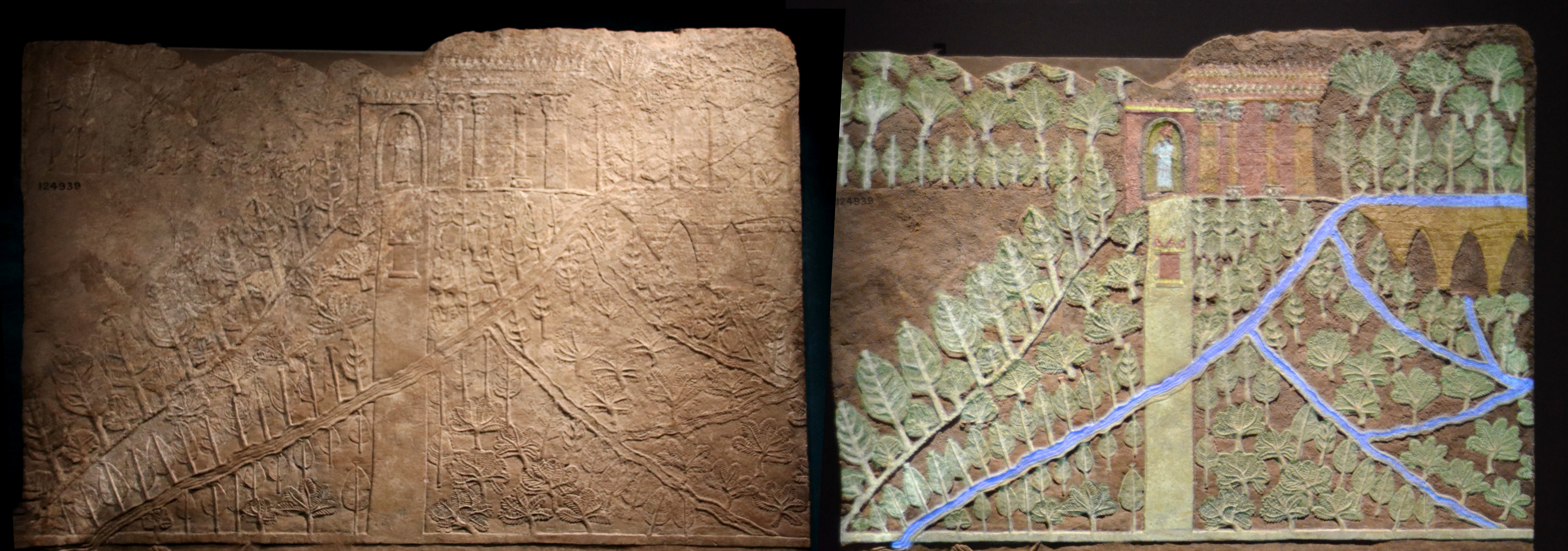

신아시리아 시대의 가장 인상적인 공학 및 건설 프로젝트 중 하나는 새로운 수도(님루드, 두르-샤루킨, 니네베)를 반복적으로 건설하고 개조한 것이다. 이러한 건설 작업에 대한 왕실 기록 덕분에 그 과정이 비교적 잘 알려져 있다. 아시리아 공학 기술의 정교함은 대형 건물의 조명, 화장실 설치, 지붕 및 안뜰의 배수 시설 등 기술적 문제들을 해결하는 방식에서 잘 드러난다. 기념비적인 건물의 기초, 벽, 테라스 등 모든 부분은 필요한 인력과 자재를 고려하여 건설 시작 전에 정밀하게 계획되어야 했다. 특히 넓은 방보다 길이가 훨씬 긴 대형 접견실의 지붕을 나무 들보만으로 지탱하는 것은 어려운 과제였으며, 이 때문에 대형 접견실은 폭보다 길이가 훨씬 긴 형태가 많았다. 또한, 왕들은 이전 통치자보다 더 웅장한 건축물을 남기려는 경향이 있었다. 예를 들어, 니네베에 세워진 센나케립의 궁전은 사르곤 2세의 궁전보다 훨씬 컸고, 사르곤 2세의 궁전은 다시 살만에세르 3세의 궁전보다 훨씬 컸다. 모든 신아시리아 수도에는 대규모 공원이 조성되었는데, 이는 신아시리아 시대의 새로운 특징이었다. 이 공원들은 멀리 떨어진 지역에서 가져온 이국적인 식물들을 전시했을 뿐만 아니라, 인공 언덕과 연못을 만들고 정자나 다른 작은 건물들을 추가하는 등 복잡한 조경 기술을 보여주는 공학적 성과였다.

새로운 도시와 개조된 도시에 물을 공급하기 위해 아시리아인들은 동쪽과 북쪽의 멀리 떨어진 산악 지역에서 물을 끌어와 운반하는 첨단 수력 시설을 건설했다. 바빌로니아에서는 주로 티그리스강에서 물을 끌어왔지만, 아시리아에서는 강의 수위와 주변 지형의 관계, 그리고 수위 변화 때문에 강물을 직접 이용하기 어려웠다. 또한 가뭄이 아시리아의 건조 농업을 자주 위협했기 때문에, 여러 신아시리아 왕들은 새로운 운하를 파는 등 대규모 관개 사업을 추진했다. 신아시리아 시대의 가장 야심 찬 수력 공학 프로젝트는 센나케립이 니네베를 개조하면서 이루어졌다. 그는 4개의 대규모 운하 시스템을 건설하여 4개의 다른 방향에서 도시로 물을 끌어왔는데, 이 시스템의 총 길이는 150km 이상이었다. 이 시스템에는 운하뿐만 아니라 터널, 보, 수도교, 자연 수계 등이 포함되었다. 이 외에도 궁전, 사원, 심지어 개인 주택에도 폐수 처리 및 배수 시스템이 설치되어 폐수를 처리하고 뜰, 지붕, 화장실의 물을 효율적으로 배출할 수 있었다.

또 다른 중요한 공학적 과제는 상품과 자재, 특히 매우 무거운 짐을 먼 거리에서 운송하는 것이었다. 예를 들어, 아시리아 중심부에서는 나무가 비교적 부족했기 때문에, 건축 자재로 필수적인 목재를 멀리 떨어진 지역에서 벌목하여 본국으로 운송해야 했다. 기록에 따르면, 나무는 보통 숲에서 벌목되어 강으로 옮겨진 다음 뗏목이나 배를 이용해 아시리아로 운반되었다. 가장 어려운 운송 작업은 다양한 건설 프로젝트에 필요한 거대한 석재 블록을 옮기는 것이었다. 특히 여러 아시리아 왕들은 궁전을 장식하기 위해 거대한 lamassu|라마수akk(사람 머리, 날개, 황소 몸을 가진 수호 석상)를 만드는 데 필요한 하나의 거대한 돌덩이를 운반하는 어려움을 왕실 기록에 남겼다. 이 돌들은 수도에서 수 킬로미터 떨어진 채석장에서 운반해야 했고, 주로 배를 이용했기 때문에 운송 중 여러 척의 배가 침몰하는 등 매우 어려운 과정이었다. 센나케립 시대에는 티그리스 강 왼편 둑에 새로운 채석장이 개발되면서 돌을 완전히 육로로 운송할 수 있게 되었다. 이는 더 안전했지만 여전히 많은 노동력이 필요한 작업이었다. 육로 운송 시에는 감독관의 지휘 아래 4개의 작업팀이 나무 판자나 굴림대를 사용하여 거대한 돌을 옮겼다.

원래 신아시리아 시대 초기(기원전 10~8세기)에는 아카드어가 제국의 주요 언어였다. 하지만 기원전 8세기 서쪽으로 영토가 확장되고 아람어를 사용하는 국가들이 병합되면서 아람어의 중요성도 커져, 점차 추가적인 행정 및 공용어로 받아들여졌다.

티글라트-필레세르 3세는 원래 아람 민족의 언어였던 아람어를 제국의 공용어 중 하나로 삼았다. 아람어는 설형 문자를 사용하는 아카드어보다 표기하기가 더 간편했기 때문에, 아슈르바니팔과 같은 통치자들이 수집한 많은 기록들이 아카드어에서 아람어로 번역되기도 했다. 일반 사회에서는 주로 아람어로 문서를 작성하는 경우가 아카드어를 능가하게 되었다. 아람어는 일반 백성과 상인들 사이에 널리 퍼졌지만, 제국의 공식 행정 언어는 여전히 신아시리아 지역의 아카드어였다. 그러나 신아시리아 제국이 멸망한 후 기원전 6세기가 되자 아람어는 아카드어를 대체하게 되었고, 아케메네스 제국의 아시리아 주에서는 아람어가 공식 언어로 채택되었다. 아람어 확산의 중요한 요인 중 하나는 아시리아 제국의 통치 기간 동안 이루어진 강제 이주, 식민 정책, 그리고 다른 민족 간의 결혼 증가로 아람어와 아카드어 사용자의 접촉이 늘어났기 때문이다.

실제로 아시리아와 바빌로니아의 인구는 본래의 아카드인과 아람인이 섞여 구성되어 있었다. 아람어가 제국의 공용어가 되었지만, 왕족과 엘리트 계층은 여전히 아카드어를 선호했다. 지배자, 왕족, 엘리트들은 아람어와 아카드어를 모두 배웠고, 기원전 7세기가 되자 지배 계급은 완전한 이중 언어 구사자가 되었다. 그 외 제국 주민들은 아람어 사용자와 아카드어 사용자로 나뉘었다. 일반적으로 평민들과 상인들도 이중 언어를 구사했지만, 옛 아시리아 지역 외의 제국 내에서는 아람어가 더 우세했다. 신아시리아 제국이 멸망하자 아카드어를 읽고 쓸 수 있는 능력은 엘리트층에 한정되었다. 니네베와 아슈르 같은 도시들이 메디아-바빌로니아 연합군에게 점령당했을 때 잔혹한 약탈이 이루어졌고, 이 과정에서 아카드어를 전승해야 할 엘리트들이 거의 살아남지 못하면서 아카드어의 쇠퇴는 더욱 가속화되었다. 하지만 아라푸와 같은 일부 도시들은 파괴를 면하기도 했다.

아카드어는 아시리아 제국의 멸망 이후에도 간신히 명맥을 유지했다. 아카드어 설형 문자로 쓰인 마지막 문서는 서기 1세기의 것이다.

메소포타미아 문학의 가장 오래된 걸작 중 일부는 보존 상태가 매우 좋은 신아시리아 시대의 사본을 통해 전해진다. 니네베에 있던 아슈르바니팔 도서관에서 발굴된 기원전 7세기 사본 중에는 길가메시 서사시와 에누마 엘리시가 있었고, 신아시리아 시대 판본의 아트라하시스 서사시도 발견되었다.

신아시리아의 설형 문자는 오랜 시간에 걸쳐 발전해 온 설형 문자 체계의 최종 단계에 해당한다. 수많은 그림 문자가 줄어들고, 문자 형태는 더욱 단순화되고 표준화되었다. 이 때문에 현대의 설형 문자 목록은 일반적으로 신아시리아 시대의 문자 형태를 기준으로 삼는다. 신아시리아의 설형 문자는 아람어 알파벳과 함께 사용되었으며, 파르티아 시대까지 일부 사용되었다. 기원전 8세기부터 아시리아 제국의 공용어로 채택된 아람어는 아케메네스 왕조 시대까지 계속 사용되었다. 아시리아의 서기는 종종 두 명이 한 조로 묘사되는데, 한 명은 점토판에 아카드어로 기록하고 다른 한 명은 양피지나 파피루스에 아람어로 기록하는 모습이다.

청동기 시대 말기에 니네베는 바빌론보다 훨씬 작았지만, 그럼에도 불구하고 세계 주요 도시 중 하나였다(인구 약 33,000명). 신아시리아 시대 말기에는 인구가 약 12만 명까지 증가하여, 당시 세계에서 가장 큰 도시였을 가능성이 있다.

아시리아 법전은 이 시대에 편찬되었다.

8. 유산

신아시리아 제국의 재정착 정책은 근동 지역의 문화적, 언어적 구성에 큰 영향을 미쳐 아람어가 지역 공용어로 부상하는 데 기여했다.

아시리아 제국이 멸망한 후, 그 영토는 메디아에 의해 아수라(Athura)라는 이름으로 잠시 통치되었다. 신바빌로니아의 마지막 왕 나보니두스와 그의 아들 벨사자르는 하란 출신의 아시리아인이었다. 이후 아시리아 지역은 아케메네스 제국 페르시아의 지배를 받았으며, 기원전 520년에는 페르시아에 대항하여 반란을 일으키기도 했다. 그 후 셀레우코스 제국, 사산 제국, 파르티아 등 여러 세력의 지배를 거쳤고, 트라야누스 황제 시대에는 잠시 로마 제국의 속주가 되기도 했다.

아시리아는 속주로서 존속하며 그 이름도 다양한 형태로 살아남았다(아수라, 아수리스탄, 로마의 아시리아 속주, 셀레우코스 시리아 등). 페르시아인, 그리스인, 로마인, 아르메니아인, 조지아인, 비잔틴인 등은 이 지역을 아시리아의 잔재로 인식했으나, 기원후 7세기 아랍의 정복 이후 아시리아 주는 결국 해체되었다.

한편, 아시리아-바빌로니아의 신들은 기원후 4세기 기독교 시대까지도 숭배되었으며, 기원후 3세기 후반에는 아슈르 신의 신전이 그 도시에서 다시 봉헌되기도 했다. 아슈르, 하트라, Osroene|오스로에네영어, 아디아베네 등 기원전 2세기부터 기원후 4세기 사이에 아시리아 지역에 나타난 여러 왕국은 아시리아의 정체성을 가지고 있었다.[51] 기독교는 기원후 1세기에서 3세기 사이에 이 지역에 확립되었으며, 파르티아와 사산 제국 시대의 아시리아(아수리스탄)는 아시리아 동방 교회와 시리아 기독교, 시리아 문학의 중심지가 되었다. "시리아"라는 이름은 원래 아시리아를 가리키는 인도유럽어족의 루위어 단어였으며, 그리스어를 통해 차용되어 지중해 세계에 알려졌다는 설이 유력하다.

8. 1. 문화적 영향

신아시리아 제국은 초기 재정복 시대부터 정복지의 주민들을 다른 지역으로 이주시키는 재정착 정책을 광범위하게 사용했다. 이는 지역 정체성을 약화시켜 반란의 위험을 줄이고, 낙후된 지역에 노동력을 투입하여 제국의 자원 활용도를 높이려는 목적이었다. 이 과정은 당사자들에게는 매우 고통스러운 경험이었고 원래 살던 지역 경제에는 타격을 주었지만, 제국을 유지하고 관리 효율성을 높이기 위한 정책이었으며 이주민들을 살해하는 것을 목표로 하지는 않았다. 이주된 인구는 총 150만에서 450만 명에 이를 것으로 추정된다.

신아시리아 국가는 이주민들의 노동력과 기술을 중요하게 여겼다. 재정착의 주요 목적 중 하나는 아시리아의 선진 농업 기술을 제국 전역에 보급하여 농업 생산성을 높이는 것이었다. 이 정책은 실제로 제국 여러 지역의 관개 시설 개선과 경제적 번영에 크게 기여했다. 재정착 과정은 신중하게 계획되었으며, 이주민들이 가능한 한 안전하고 편안하게 이동할 수 있도록 조치했다. 이들은 개인 소지품을 가져갈 수 있었고, 가족과 함께 새로운 곳에 정착하여 자유롭게 생활했으며, 더 이상 외국인이 아닌 아시리아인으로 간주되었다. 이러한 동화 정책은 시간이 지나면서 이주민들이 아시리아 국가에 충성심을 갖게 하는 데 기여했다. 문서 기록에 따르면 이 새로운 정착민들은 기존 주민들과 동등하게 대우받았으며 차별받지 않았다. 아시리아인들은 재정착을 처벌보다는 기회로 여겼을 가능성이 있다. 이주민들은 신중한 과정을 통해 선발되었고, 비교적 편안하게 이주했으며, 가족과 함께 살 수 있었기 때문이다. 또한 그들의 고향은 이미 전쟁으로 파괴되었거나 파괴될 가능성이 높았다.

역사학자 카렌 래드너(Karen Radner)에 따르면, 재정착 정책의 결과이자 "아시리아 제국의 가장 지속적인 유산"은 근동 지역의 문화적 다양성이 희석된 것이다. 이는 이 지역의 언어 및 인종 구성을 영구적으로 변화시켰고, 아람어가 지역의 공용어로 부상하는 데 결정적인 역할을 했다. 아람어는 이후 일 칸국과 티무르 제국 시대인 14세기까지 이 지역의 주요 언어로 사용되었다.

신아시리아 제국은 중요한 문화적 유산을 남겼다. 북부 메소포타미아 사람들은 고대 문명의 기억을 간직했으며, 사산 제국 시대까지도 지역 역사 기록에서 아시리아 제국을 긍정적으로 언급했다. 사르곤 2세, 산헤립, 에사르하돈, 아슈르바니팔, 샤마쉬-슈무킨과 같은 인물들은 오랫동안 지역 민간 설화와 문학 전통에서 중요한 인물로 다루어졌다. 사산 시대 이후의 이야기들은 대부분 고대 아시리아 역사를 바탕으로 하지만, 당시 상황에 맞게 각색된 허구적인 내용이 많다. 중세 아람어(또는 시리아어)로 쓰인 이야기들은 산헤립을 가족 갈등으로 암살당한 전형적인 이교도 왕으로 묘사하며, 그의 자녀들이 기독교로 개종하는 내용을 담기도 한다. 4세기에 시작되어 후대에 기록된 성 베남과 사라의 전설은 산헤립(신하립이라는 이름으로 등장)을 왕족 아버지로 묘사한다. 전설에 따르면, 베남이 기독교로 개종하자 신하립은 그를 처형하려 했으나, 이후 자신이 병에 걸렸다가 아수르에서 성 마태에게 세례를 받고 치유된다. 이에 감사한 신하립은 기독교로 개종하고 모술 근처에 중요한 수도원인 데르 마르 마타이를 세웠다고 한다.

일부 아람어 이야기는 북부 메소포타미아를 넘어 널리 퍼졌다. 산헤립과 에사르하돈 시대의 전설적인 왕실 고문 아히카르의 이야기는 기원전 5세기경 이집트 엘레판티네에서 발견된 파피루스에도 기록되어 있을 정도로 인기가 높았으며 여러 언어로 번역되었다. 이집트에서는 에사르하돈의 침공에 맞서 싸운 반란자 이나로스 1세를 영웅으로 각색한 이야기나, 아슈르바니팔과 샤마쉬-슈무킨의 내전을 다룬 이야기도 전해진다. 일부 이집트 이야기에는 샴무라마트 여왕을 모델로 한 것으로 보이는 아마존의 여왕 세르포트가 등장하기도 한다. 고대 그리스-로마 문헌에도 아시리아에 관한 여러 전설이 기록되어 있다. 여기에는 아시리아 제국과 니네베를 건설했다는 전설적인 인물 니누스, 그의 강력한 아내이자 샴무라마트를 모델로 한 세미라미스, 그리고 제국의 멸망을 아슈르바니팔을 모델로 한 나약한 왕 사르다나팔루스의 통치와 연결시킨 허구적인 이야기 등이 포함된다.

신아시리아 제국이 강제로 종교를 바꾸게 한 적은 없지만, 거대한 제국의 존재 자체만으로도 주변 민족들의 종교관에 영향을 미쳤다. 특히 고대 이스라엘과 유다에서 그 영향이 두드러진다. 성경은 아시리아를 약 150번 언급하며, 티글라트-필레세르 3세, 살만에세르 5세, 사르곤 2세, 산헤립, 에사르하돈, 그리고 아마도 아슈르바니팔을 포함한 여러 신아시리아 왕들과 히브리인 관련 사건, 특히 산헤립의 히스기야 왕에 대한 전쟁을 기록하고 있다. 아시리아에 대한 긍정적인 묘사도 일부 있지만, 성경은 대체로 신아시리아 제국을 제국주의적 침략자로 묘사한다. 성경의 아시리아 관련 이야기는 역사적 사실에 기반한 것으로 보이지만, 상당 부분 각색되었기 때문에 역사 기록으로서의 신뢰성은 제한적이다. 대표적인 예로 산헤립이 예루살렘 앞에서 천사에 의해 패배했다는 묘사는 실제 역사와 다르다. 유대교 신학 역시 신아시리아 제국의 영향을 받았다. 구약성경의 신명기에 나타나는 신에 대한 충성 서약 구조는 아시리아의 봉신 조약 형식과 매우 유사한데, 다만 충성의 대상이 아시리아 왕에서 야훼 신으로 바뀌었다는 점이 다르다. 또한 성경의 일부 이야기, 예를 들어 고래 뱃속의 요나 이야기나 요셉 이야기는 아시리아의 역사적 사건이나 설화에서 부분적으로 영향을 받았을 가능성이 제기된다.

어쩌면 신아시리아 제국이 후대의 아브라함계 종교 전통에 미친 가장 큰 영향은, 히브리인들 사이에서 새로운 종교적이고 "민족적" 정체성이 나타난 것이 아시리아 제국주의가 제기한 정치적, 지적 도전에 대한 직접적인 반응이었을 수 있다는 점이다. 신아시리아 제국 시대와 거의 같은 시기에 히브리 신학에서 가장 중요한 혁신 중 하나인 야훼를 유일신으로 숭배하는 사상이 나타났고, 이는 이후 유대교, 기독교, 이슬람의 특징인 일신교의 시작으로 이어졌다. 이러한 발전은 아시리아인들이 자신들의 주신인 아슈르에 대해 가졌던 거의 일신교적인 신념이나, 아시리아 왕들의 단독적이고 보편적인 제국 통치를 경험한 후에야 이루어졌다는 주장이 있다.

8. 2. 잔혹성에 대한 평판

> — 아슈르나시르팔 2세의 비문 (기원전 883년-859년 통치)

신아시리아 제국은 아마도 신아시리아 군대의 잔혹함으로 가장 잘 알려져 있을 것이다. 일부 중기 아시리아 시대 왕들도 적대 국가와 백성들에게 다양한 잔학 행위를 저질렀지만, 아시리아 왕들이 저지른 잔학 행위에 대한 상세한 묘사는 주로 신아시리아 시대의 왕실 비문에서 나온다. 이는 신아시리아 왕들이 정복한 영토를 효과적으로 통제하기 위해 공포심을 조장하는 전략을 사용했기 때문일 수 있다. 실제로 중기 아시리아 제국 시기, 상대적으로 덜 잔혹했던 통치자들 아래에서는 아시리아의 권력이 여러 차례 약화되기도 했다.

신아시리아의 비문과 예술 작품들은 다른 많은 문명보다 다양한 잔학 행위를 더 노골적으로, 때로는 "소름 끼치는 사실주의"로 묘사하고 있다. 그러나 '아시리아의 특별한 잔혹성'이라는 인식은 주로 성경의 묘사에서 비롯된 측면이 강하다. 성경에서 아시리아인들은 이단적인 행동을 한 이스라엘 왕국을 멸망시키는 신의 도구로 그려진다. 유다 왕국의 멸망을 묘사할 때도 신이 "아시리아 왕과 그의 모든 군대를 일으키신다"고 표현된다. 이러한 성경적 이미지는 19세기에 고대 아시리아 유물과 기록이 발견되면서 더욱 강화되었는데, 당시 역사학자들과 고고학자들이 아시리아를 동시대의 오스만 제국과 비교하며 부정적인 인상을 덧씌웠기 때문이다. 오늘날에도 아시리아 관련 박물관 전시에서는 군사적이고 잔혹한 장면이 주를 이루는 경향이 있으며, 이는 문화, 지혜, 과학을 더 강조하는 수메르나 바빌론과 같은 다른 메소포타미아 문명 전시와 대조를 이룬다.

현대 학자들은 신아시리아인들의 잔혹성을 부정하지는 않지만, 기록된 잔혹 행위가 실제 어느 정도였는지에 대해서는 의견이 갈린다. 일부는 기록되지 않은 더 끔찍한 행위가 있었을 것이라고 보지만, 다른 이들은 기록된 잔혹 행위가 실제보다 과장되었으며, 이는 심리전의 일환으로 공포심을 유발하기 위한 선전이었을 것이라고 주장한다.

어떤 입장이든, 현대 학계에서는 '아시리아만의 특별한 잔혹성'이라는 개념은 받아들이지 않는 경향이 있다. 다른 문명의 자료들을 비교해 보면, 신아시리아 제국이 고대 근동의 다른 국가나 민족보다 특별히 더 잔혹했다고 보기는 어렵다는 것이다. 전쟁 수행 방식은 당시 모든 세력이 비슷했다. 예를 들어, 기원전 3천년기 에블라 유물에는 잘린 머리를 들고 다니는 병사들이 묘사되어 있고, 성경에도 히브리인을 포함한 비아시리아인들이 저지른 잔학 행위가 다수 기록되어 있다. 아케메네스 제국 역시 말뚝형을 고문 및 처형 방법으로 사용했다. 신아시리아 기록에서 잔혹 행위 묘사가 더 빈번하고 생생하게 나타나는 것은, 아시리아가 동시대 다른 세력보다 더 성공적인 정복 활동을 벌였기 때문에 그러한 행위를 저지를 기회가 더 많았기 때문일 수 있다. 아시리아학자 아리엘 배그에 따르면, 이후 문명들의 잔혹성(예: 종교 재판, 아메리카의 유럽 식민화, 홀로코스트)을 고려할 때 아시리아인들은 "인간 잔혹성의 순위에서 10위 안에 들지도 못할 것"이라고 평가하기도 한다.

신아시리아 제국을 유별나게 잔혹한 문명으로 보는 시각은 잔혹 행위가 벌어진 맥락과 모든 왕이 동일한 수준의 잔혹성을 보이지 않았다는 점을 간과하게 만든다. 정복이나 항복 이후의 잔혹한 처벌은 모든 전투 후에 일어난 것이 아니었으며, 무작위로 자행된 것도 아니었다. 주로 아시리아의 지배에 저항하는 외국인이나 속국 백성들을 위협하고 반란 의지를 꺾기 위한 목적에서 시행되었다. 잔혹 행위의 대상은 대부분 적국의 군인과 귀족들이었으며, 일반 민간인이 직접적인 잔혹 행위의 대상이 되는 경우는 상대적으로 드물었다.

신아시리아 왕들 중 기록상 잔혹 행위가 두드러지는 인물은 주로 아슈르나시르팔 2세와 아슈르바니팔이다. 왕실 비문에 기록된 민간인 대상 잔혹 행위는 크게 네 가지 유형(처형 및 사지 절단, 남녀 아이 불태우기, 말뚝형, 산 채로 가죽 벗기기)으로 나눌 수 있는데, 이 중 '아이 불태우기'는 아슈르나시르팔 2세 시대에만, '말뚝형'과 '산 채로 가죽 벗기기'는 아슈르바니팔 시대에만 기록이 확인된다. 민간인에게 잔혹 행위를 가했다고 기록한 다른 왕은 티글라트-필레세르 3세와 에사르하돈뿐이며, 이들은 처형과 사지 절단을 언급했다. 만약 아시리아인들이 민간인에게 더 빈번하게 잔혹 행위를 저질렀다면, 이를 비문에 언급하지 않았을 가능성도 있다. 또한, 어떤 비문에도 강간에 대한 언급이 없다는 점은 주목할 만하다. 이는 포위 공격 후 아시리아 병사들이 (다른 고대 문명의 병사들처럼) 민간인을 강간했을 가능성은 있지만, 왕들이 이를 금지하고 수치스러운 행위로 여겼음을 시사한다.

참조

[1]

서적

Atlas of World History

https://books.google[...]

Oxford University Press

2002

[2]

서적

The Times Atlas of World History

https://books.google[...]

Times Books

1997

[3]

서적

Atlas of the Ancient Near East: From Prehistoric Times to the Roman Imperial Period

https://books.google[...]

Routledge

2016

[4]

서적

The Assyrian Heritage. Threads of Continuity and Influence

https://www.academia[...]

Uppsala Universitet

2012

[5]

문서

Name used in Neo-Babylonian inscriptions, such as the [[Rassam cylinder]] of [[Ashurbanipal]]

[6]

웹사이트

CDLI-Archival View

https://cdli.ucla.ed[...]

2020-06-18

[7]

EB1911

[8]

웹사이트

rinap/rinap4

http://oracc.museum.[...]

2023-06-19

[9]

서적

History of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia, and Assyria, Volume 6 (of 12)

https://gutenberg.or[...]

Library of Alexandria

[10]

서적

Religion and Ideology in Assyria

https://books.google[...]

Walter de Gruyter GmbH & Co KG

[11]

간행물

Inscription Inédite du Roi Assurbanipal: Copiée Au Musée Britannique le 24 Avril 1886

[12]

웹사이트

Sumerian dictionary entry: Aššur [ASSYRIA] (GN)

http://oracc.iaas.up[...]

2020-06-19

[13]

문서

Na'aman, N., 'Sargon II and the rebellion of the Cypriote kings against Shilta of Tyre', Orientalia 67 (1998), 239–247 [reprinted in N. Na'aman, Ancient Israel and its neighbors: interaction and counteraction (Collected essays, vol. 1), Winona Lake: Eisenbrauns, 2005, 118–128].

[14]

문서

Radner, K. 2010: "The Stele of Sargon II of Assyria at Kition: A focus for an emerging Cypriot identity?", in R. Rollinger, B. Gufler, M. Lang, I. Madreiter (eds), Interkulturalität in der Alten Welt: Vorderasien, Hellas, Ägypten und die vielfältigen Ebenen des Kontakts, Wiesbaden, 429–449.

[15]

문서

Radner, K. 2010: "The Stele of Sargon II of Assyria at Kition: A focus for an emerging Cypriot identity?", in R. Rollinger, B. Gufler, M. Lang, I. Madreiter (eds), Interkulturalität in der Alten Welt: Vorderasien, Hellas, Ägypten und die vielfältigen Ebenen des Kontakts, Wiesbaden, 429–449.

[16]

웹사이트

The Cambridge Ancient History

https://www.cambridg[...]

[17]

웹사이트

Encyclopaedia Britannica

https://www.britanni[...]

[18]

문서

Harvnb|古畑|2005|p=69

[19]

문서

Harvnb|青島|2015|p=17

[20]

Kotobank

アッシリア

2020-07-11

[21]

서적

Encyclopædia Britannica, Volume II Slice VII - "Assur" entry

https://www.gutenber[...]

1911

[22]

웹사이트

rinap/rinap4

http://oracc.museum.[...]

2021-08-25

[23]

웹사이트

Sumerian dictionary entry: Aššur [ASSYRIA] (GN)

http://oracc.iaas.up[...]

2021-08-26

[24]

문서

前川 1998b

[25]

웹사이트

"Assyria, 1365–609 B.C." in Heilbrunn Timeline of Art History Department of Ancient Near Eastern Art, The Metropolitan Museum of Art, New York, (originally published October 2004, last revised April 2010)

http://www.metmuseum[...]

[26]

웹사이트

Tile British Museum

https://www.britishm[...]

2021-09-04

[27]

웹사이트

Black Obelisk, K. C. Hanson's Collection of Mesopotamian Documents

http://www.kchanson.[...]

[28]

문서

en:Neo-Assyrian Empireから翻訳したが、この反乱の話はシャルマネセル3世にもシャムシ・アダド5世の記事にも載っておらず、英語版記事でも出典も示されていない。暫定的に掲載するが、確認が必要。

[29]

문서

現代の4月または5月に相当

[30]

문서

ABC1(ナボポラッサルからエサルハドンまでの年代記)第1列第1~5行目

[31]

문서

旧約聖書 列王記下16:7-9

[32]

문서

ABC1(ナボポラッサルからエサルハドンまでの年代記)第1列第1~21行目

[33]

문서

ティグラト・ピレセル3世が当時、自らをプルとは呼んでおらず、後世に付けられた名前ではないか、という説もある。[[ティグラト・ピレセル3世#出自]]を参照のこと。

[34]

문서

ABC1([[ナボポラッサル]]から[[エサルハドン]]までの年代記)第1列第1~27行目

[35]

문서

列王記下17:1-6、17:24、18:9-11

[36]

문서

ABC1(ナボポラッサルからエサルハドンまでの年代記) 第1列第31~37行目

[37]

문서

ABC1(ナボポラッサルからエサルハドンまでの年代記) 第1列第41~42行目

[38]

문서

ABC1(ナボポラッサルからエサルハドンまでの年代記) 第2列第1~3行目

[39]

문서

列王記下第18章~第19章

[40]

문서

ABC1(ナボポラッサルからエサルハドンまでの年代記) 第2列第12~23行目

[41]

문서

ABC1(ナボポラッサルからエサルハドンまでの年代記) 第2列第26~31行目

[42]

문서

ABC1(ナボポラッサルからエサルハドンまでの年代記) 第2列第36~45行目

[43]

문서

ABC1(ナボポラッサルからエサルハドンまでの年代記) 第2列第46行目~第3列第6行目

[44]

문서

ABC1(ナボポラッサルからエサルハドンまでの年代記) 第3列第13~24行目

[45]

문서

旧約聖書の列王記下19:37によれば、ニスロク神に祈っている最中に、彼は二人の息子アドラメレクとサルエツェルによって殺され、その後この息子たちはウラルトゥへと逃れた。このことはイザヤ書37:38でも書かれているほか、歴代誌下32:21でも簡潔に述べられている。

[46]

문서

ABC1(ナボポラッサルからエサルハドンまでの年代記) 第3列第39~42行目。同様の記述はABC14(エサルハドンの年代記)第1~4行目にもある。

[47]

문서

列王記上33:11

[48]

문서

ABC1(ナボポラッサルからエサルハドンまでの年代記) 第4列第25行目及びABC14(エサルハドンの年代記)第28~29行目。

[49]

문서

ABC1(ナボポラッサルからエサルハドンまでの年代記) 第4列第30~33行目及びABC14(エサルハドンの年代記)第31~32行目、37行目。

[50]

문서

ABC1(ナボポラッサルからエサルハドンまでの年代記) 第4列第34~36行目及びABC14(エサルハドンの年代記)第34~39行目。

[51]

서적 #type을 정해야함

Harvnb|Parpola|2004

[52]

웹인용

Chart of World Kingdoms, Nations and Empires — All Empires

http://www.allempire[...]

2012-06-06

[53]

웹인용

National and Ethnic Identity in the Neo-Assyrian Empire and Assyrian Identity in Post-Empire Times

http://www.jaas.org/[...]

Journal of Assyrian Academic Studies, Vol 18, N0. 2

[54]

웹사이트 #type을 정해야함

http://www.kchanson.[...]

[55]

웹인용

Assyrian Eponym List

http://www.livius.or[...]

2012-06-06

[56]

서적 #type을 정해야함

The Inscriptions of Tiglath-Pileser III, King of Assyria

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com