울진·삼척 무장 공비 침투 사건

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

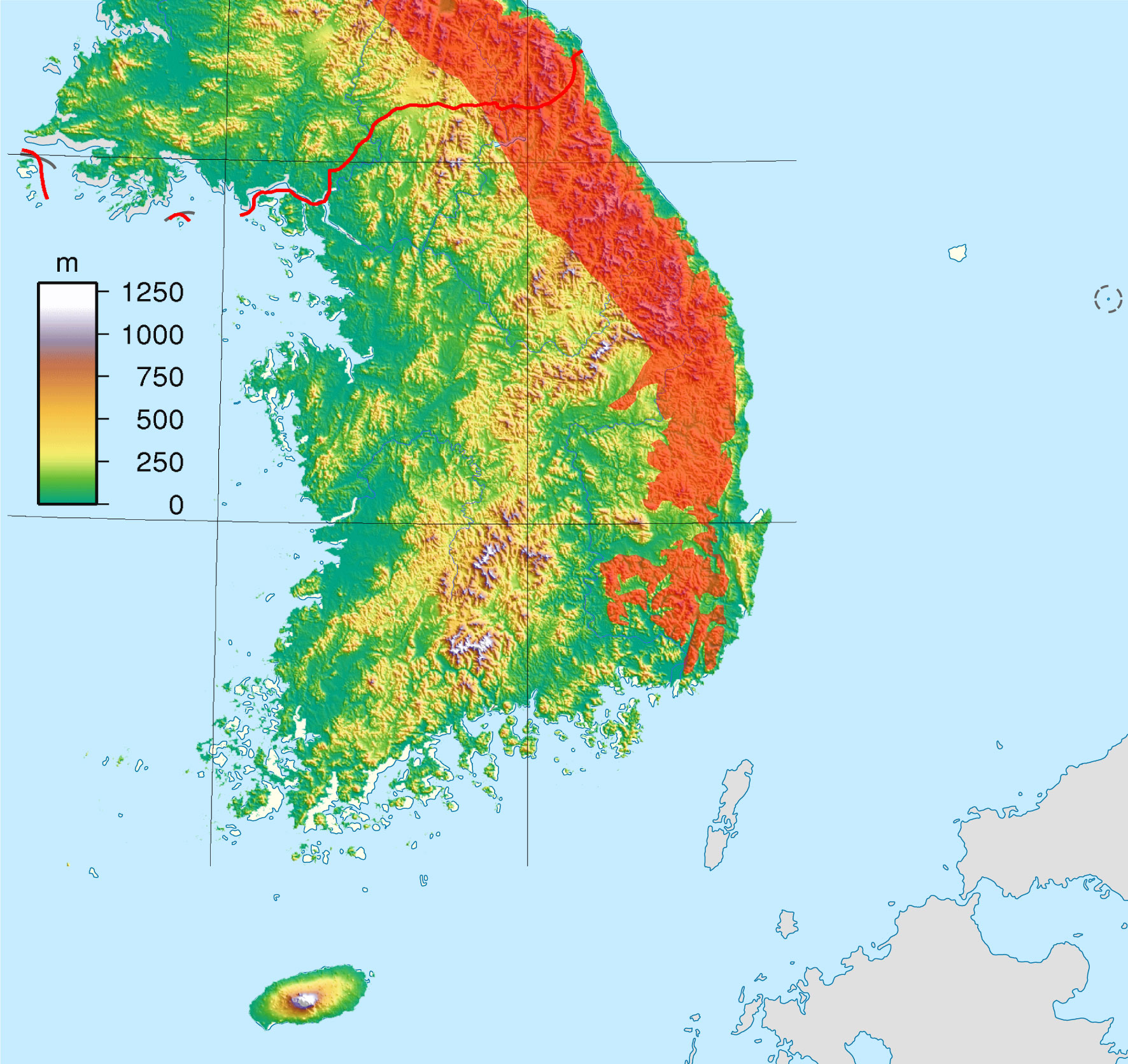

울진·삼척 무장 공비 침투 사건은 1968년 10월 30일부터 11월 2일까지 북한의 무장 공비가 경상북도 울진군과 삼척시 해안으로 침투한 사건이다. 북한은 124군부대 소속 공비들을 침투시켜 주민들을 살해하고 공산주의 체제에 대한 지지를 강요했으며, 대한민국 군·경과 예비군이 소탕 작전을 벌여 공비들을 사살하거나 생포했다. 이 사건은 대한민국 정부의 반공 교육 강화와 국방력 강화에 영향을 미쳤으며, 남북 관계의 긴장을 고조시켰다. 북한은 군 수뇌부를 숙청하고 대남 침투 방식을 변경했지만, 침투 횟수는 오히려 증가했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1968년 남북 관계 - 1·21 사태

1·21 사태는 1968년 1월 21일 북한 무장공비 31명이 박정희 대통령 암살을 시도했으나 실패한 사건으로, 대한민국은 안보를 강화하고 북한은 관련자를 숙청했다. - 1968년 남북 관계 - 푸에블로함 피랍 사건

푸에블로호 피랍 사건은 1968년 북한이 동해 공해상에서 미국의 정보 수집함인 푸에블로호를 나포한 사건으로, 미국은 승무원 석방을 위해 북한에 사죄하고 영해 침범을 인정했으며, 푸에블로호는 반환받지 못했다. - 1968년 조선민주주의인민공화국 - 통일혁명당 사건

통일혁명당 사건은 1968년 중앙정보부가 발표한 통일혁명당 관련자 검거 사건으로, 김종태 등이 북한의 지령과 자금을 받아 통일혁명당을 결성하여 활동한 혐의로 처벌받았으며, 반공주의 강화와 권위주의 통치 강화에 영향을 미치고 국가보안법 적용의 대표적 사례로 남아 진실성 및 인권 침해 논란이 지속되고 있다. - 1968년 조선민주주의인민공화국 - 1·21 사태

1·21 사태는 1968년 1월 21일 북한 무장공비 31명이 박정희 대통령 암살을 시도했으나 실패한 사건으로, 대한민국은 안보를 강화하고 북한은 관련자를 숙청했다. - 대한민국의 테러 사건 - 부산 미국문화원 방화 사건

부산 미국문화원 방화 사건은 1982년 전두환 정권과 미국의 관계에 반발하여 발생한 사건으로, 동아대학교 학생 장덕술이 사망하고 관련자들이 사형, 무기징역 등을 선고받았으며, 반미 운동의 상징적인 사건으로 평가받는다. - 대한민국의 테러 사건 - 이재명 피습 사건

2024년 1월 2일, 이재명 더불어민주당 대표가 부산 가덕도 신공항에서 흉기에 피습당해 긴급 수술을 받았으며, 범인 김진성은 살인미수 혐의로 구속 기소되어 정치적 파장을 일으켰고 정치 폭력 문제에 대한 논의를 촉발시켰다.

2. 배경

4·19 혁명 이후 김일성은 남한 사회의 혼란을 틈타 공산 혁명을 시도했으나 실패했다. 1961년 9월 노동당 전당대회에서 김일성은 전위적 공산당 조직의 부재를 실패 원인으로 지적했다.[38] 이후 북한은 마오쩌둥의 전술을 응용하여 도시 주변 농촌에 지하조직을 구축하고 도시를 포위하는 전략을 추진했으며, 베트콩의 게릴라 전술을 모방했다.[38]

1960년을 전후하여 북한 간첩들은 간단한 무기를 휴대하기 시작했으며,[39] 1960년대 중반부터는 기관단총, 권총, 수류탄 등으로 무장하고 대한민국 국군 복장과 위조 신분증을 소지한 무장간첩의 수가 증가했다.[38] 1967년에는 무장간첩들이 중무기를 소지하고 조 또는 부대 형태로 활동하며 베트콩식 전술을 사용했다.[42]

1966년 10월 5일, 조선로동당 회의에서 김일성은 군사 분계선을 따라 무장 도발을 감행하겠다는 의지를 표명했다.[12] 이는 베트남 전쟁으로 인한 군사적 환경 변화와 미국의 분산된 관심을 이용하여 박정희 정부를 전복하려는 목표를 반영했다.[13]

김일성은 소련과 중국의 지원에 의존했으나, 이념 갈등으로 인해 1962년 소련의 지원을 잃게 되면서 재래식 전쟁 수행 능력이 약화되었다.[8] 반면, 대한민국은 미국의 지원으로 한강의 기적이라 불리는 급속한 경제 성장을 이루었고, 5.16 군사 정변으로 집권한 박정희는 경제 성장과 군사력 강화를 동시에 추진했다.[9] 이러한 상황에서 김일성은 대한민국의 부상하는 국력에 위협을 느끼고 1962년 12월 조선로동당 중앙위원회 제5차 전원회의에서 군사 전략의 주요 변화를 담은 새로운 "군사 노선"을 제시했다. 이는 군대의 현대화와 비정규전으로의 전환을 골자로 했다.[10]

1965년 한일기본조약 체결과 1966년 한미 주둔군지위협정(SOFA) 체결은 대한민국의 국제적 지위를 강화시켰고, 북한은 이에 대한 대응을 서두르게 되었다.[11]

1968년은 체코슬로바키아에서 프라하의 봄 민주화 운동이 일어나고, 베트남에서는 구정 대공세가 전개되는 등 국제 정세가 불안정한 시기였다.[38] 베트남 전쟁에 참전한 대한민국 국군의 전력 분산은 북한에게 유리한 조건으로 작용했다.[52][53][6][4]

1953년 한국 휴전 협정 체결 이후에도 남북한은 통일 문제를 둘러싸고 첨예하게 대립했다.[3]

1968년 2월, 박정희 대통령은 향토예비군 창설을 발표했고, 대한민국 국군은 M16 소총과 UH-1H 헬리콥터를 도입하여 장비를 현대화했다.[47][51]

2. 1. 북한의 대남 전략 변화

4·19 혁명 이후 김일성은 남한의 사회 혼란을 틈타 공산 혁명을 시도했으나 실패했다. 1961년 9월 노동당 전당대회에서 김일성은 전위적 공산당 조직의 부재를 실패 원인으로 지적했다.[38] 이후 북한은 마오쩌둥의 전술을 응용하여 도시 주변 농촌에 지하조직을 구축하고 도시를 포위하는 전략을 추진했으며, 베트콩의 게릴라 전술을 모방했다.[38] 1965년 후반부터 무장간첩이 전국 각지에 출몰하여 민간인 피해가 발생했고, 대한민국 경찰은 대공행동대를 편성하여 대응했다.[38]1960년을 전후하여 북한 간첩들은 간단한 무기를 휴대하기 시작했으며,[39] 1960년대 중반부터는 기관단총, 권총, 수류탄 등으로 무장하고 대한민국 국군 복장과 위조 신분증을 소지한 무장간첩의 수가 증가했다.[38] 1967년에는 무장간첩들이 중무기를 소지하고 조 또는 부대 형태로 활동하며 베트콩식 전술을 사용했다.[42]

1966년 10월 5일, 조선로동당 회의에서 김일성은 군사 분계선을 따라 무장 도발을 감행하겠다는 의지를 표명했다.[12] 이는 베트남 전쟁으로 인한 군사적 환경 변화와 미국의 분산된 관심을 이용하여 박정희 정부를 전복하려는 목표를 반영했다.[13]

김일성은 소련과 중국의 지원에 의존했으나, 이념 갈등으로 인해 1962년 소련의 지원을 잃게 되면서 재래식 전쟁 수행 능력이 약화되었다.[8] 반면, 대한민국은 미국의 지원으로 한강의 기적이라 불리는 급속한 경제 성장을 이루었고, 5.16 군사 정변으로 집권한 박정희는 경제 성장과 군사력 강화를 동시에 추진했다.[9] 이러한 상황에서 김일성은 대한민국의 부상하는 국력에 위협을 느끼고 1962년 12월 조선로동당 중앙위원회 제5차 전원회의에서 군사 전략의 주요 변화를 담은 새로운 "군사 노선"을 제시했다. 이는 군대의 현대화와 비정규전으로의 전환을 골자로 했다.[10]

1965년 대한민국과 일본의 국교 정상화와 1966년 한미 주둔군 지위 협정 체결은 대한민국의 국제적 지위를 강화시켰고, 북한은 이에 대한 대응을 서두르게 되었다.[11]

2. 2. 국제 정세 및 한반도 상황

1968년은 체코슬로바키아에서 프라하의 봄 민주화 운동이 일어나고, 베트남에서는 구정 대공세가 전개되는 등 국제 정세가 불안정한 시기였다.[38] 베트남 전쟁에 참전한 대한민국 국군의 전력 분산은 북한에게 유리한 조건으로 작용했다.[52][53][6][4]1953년 한국 휴전 협정 체결 이후에도 남북한은 통일 문제를 둘러싸고 첨예하게 대립했다.[3] 특히, 1960년대 대한민국의 급속한 경제 성장(한강의 기적)과 국제적 지위 향상은 북한에게 위협으로 인식되었다.[9][10][11] 1965년 한일기본조약 체결과 1966년 한미 주둔군지위협정(SOFA) 체결은 이러한 상황을 더욱 심화시켰다.[11]

2. 3. 대한민국 국군의 대응

1968년 2월 7일, 당시 대통령이었던 박정희는 경전선 개통식에서 '금년 내에 무기 공장을 세워 전국 250만 재향군인을 무장시키겠다'고 언급하였다.[47] 이에 따라 2월 20일 국무회의에서 향토예비군 설치법이 의결되고,[48] 3월 29일에 220여만 명의 향토예비군 편성이 완료되었다.[49]1968년 2월 24일, 대한민국 국방부는 각 사단의 기동타격대에 M16 자동소총을 지급할 예정이며, 대한민국 국군의 소화기를 M16 소총으로 교체하기 위한 교섭을 벌이고 있다고 언급하였다.[50]

1968년 12월 12일, 서울 여의도에서 한국군 장비 현대화계획에 따른 M16 자동소총 및 UH-1H 헬리콥터의 인수식이 열렸다. 유엔군 사령관은 한국군에 수만 정의 M16 소총과 수 대의 UH-1H 헬리콥터를 넘기는 문서에 서명하였다. M1을 대체할 M16 소총은 1차로 전방특수지역과 대간첩작전에 투입된 부대에 지급하기로 하였고, UH-1H 헬리콥터 수 대가 무장공비 소탕 작전에서 병력 투입에 사용되었다.[51]

3. 사건 발생 및 전개

1968년 11월 5일 오후, 대간첩대책본부는 11월 2일 밤 북한 무장공비 30명 내외가 경상북도 울진군 북면 해안을 통해 침투하여 양민을 학살, 군, 경찰, 향토예비군이 합동 토벌 작전 중이라고 발표했다. 대간첩대책본부는 11월 4일 정오 강원도와 경상북도 일부 지역에 '을종사태'를 선포했다.[54]

11월 13일, 대한민국 국방부 장관은 11월 초 강원도와 경상북도에 침투한 북한 무장공비는 15명 1개 조로 구성된 4개 조, 총 60명이며 울진군과 삼척시에 2개 조씩 침투한 것으로 판단된다고 발표했다. 당시까지 무장공비 28명 사살, 한국군 5명 사망, 부상 7명, 민간인 4명 사망, 2명 부상.[55]

11월 29일, 대간첩대책본부 발표에 따르면 무장공비 58명 사살, 2명 생포, 기관단총 56정, 권총 8정, 수류탄 163발, TNT 70개, 실탄 1만 8천 발 노획. 한국군은 예비군 6명 포함 33명, 민간인 16명, 총 49명 사망, 37명 부상.[56]

1966년과 1967년, 비무장지대(DMZ)에서 북한의 첩보 활동과 잦은 교전으로 저강도 국경 충돌이 발생했다. 1966년 11월 2일, 린든 B. 존슨 미국 대통령 방한 이틀 후 북한군은 제23보병연대를 매복 공격했다.[4]

북한 공작원들은 정찰총국 소속으로, 야간, 건조, 안개 낀 가을을 선호했다. 1967년 1월, 한국은 "11월 2일 사건"을 계기로 대게릴라 부대를 창설했다.[14] 김일성은 엘리트 특수전 부대 훈련, 1968년 124부대 및 283군 부대 장교 구성을 완료했다.[15]

1968년 1월, 김일성은 박정희 대통령 암살을 명령, 북한 특공대는 한국군 군복으로 위장, 미국 제2보병사단 구역 침투, 서울로 이동했지만, 19일 세뇌 시도 중 발각, 대통령 관저 800m 앞에서 저지되었다.[19]

청와대 습격 사건과 동시에 북한은 USS ''푸에블로'' (1월 23일) 승무원 82명을 납치, 평양은 이를 미국에 한국 주둔 포기 압박 기회로 활용했다.[20]

1968년 10월 30일 자정, 경상북도와 강원도에 124군 부대 소속 북한 특수부대원 120명이 3개 조(2개 조는 30명, 1개 조는 60명)로 나뉘어 8개 장소에 상륙, 태백산맥으로 분산되었다.[4]

3. 1. 침투 및 도주

1968년 10월 30일, 무장공비 30명이 울진군 북면 나곡리 해안에 1차로 침투하였다.[4] 11월 1일에는 울진군 북면 고포 해안으로 30명이 2차로 침투하였다.[4] 생포된 무장공비의 진술에 따르면, 이들은 민족보위성 정찰국 산하 124군 부대 1기지에서 1968년 7월 9일부터 부국장의 지시로 유격훈련을 받았다. 10월 1일 평양에서 기차로 영산리에 도착, 30일간 훈련 후 10월 30일 원산에서 배로 출발했다.[4] 11월 2일에는 삼척시 원덕면 월촌리 고포 해안으로 60명이 3차 침투하였는데,[4] 해상 및 해안 경계병에게 발견되었지만, 아군의 미흡한 조치로 침투에 성공하였다.[4]11월 3일 새벽, 울진 북면 고수동 주민이 울진경찰서에 무장공비 출현을 신고하였다.[54] 신고 내용에 따르면, 무장공비 30여 명이 고수동에 나타나 주민들을 강제로 집결시켜 북한을 찬양하고, 반항하는 주민들을 칼과 돌로 살해했다.[54] 또한 노동당, 여성동맹 등에 가입을 강요하고, 신고하면 모두 죽이겠다고 위협했다.[54] 공비들은 주민들이 공포에 질려 머뭇거리자 대검으로 찌르는 등 만행을 저질렀고, 뒤늦게 온 주민은 돌로 쳐서 죽였다.[54] 주민들은 희생을 무릅쓰고 릴레이식으로 신고하여 군경의 출동을 가능하게 하였다.[54]

대한민국 군경과 예비군은 소탕 작전에 나섰고, 무장공비들은 육로로 북상하며 평창군에서 이승복 일가족을 살해하는 등 만행을 저질렀다.[57]

3. 2. 주요 사건

1968년 10월 30일, 무장공비 30명이 울진군 북면 나곡리 해안에 1차로 침투하였다. 11월 1일에는 울진군 북면 고포 해안으로 30명이 2차 침투하였고, 11월 2일에는 삼척시 원덕면 월촌리 고포 해안으로 60명이 3차 침투하였다. 3차 침투는 해상 및 해안 경계병에게 발견되었으나, 아군의 미흡한 조치로 인해 침투에 성공하였다.[57]1968년 11월 3일 새벽, 울진군 북면 고수동 주민은 무장공비 30여 명이 마을에 나타나 주민들을 강제로 모아 북한을 찬양하고, 반항하는 주민들을 살해했다고 울진경찰서에 신고했다. 무장공비들은 신고를 막기위해 주민들을 위협하고 노동당, 여성동맹 등에 가입하도록 강요했다. 주민들은 목숨을 걸고 릴레이식으로 신고하여 군경의 출동을 가능하게 하였다.[57]

무장공비들은 군·경과 예비군의 소탕 작전에 쫓겨 육로로 북상하며 만행을 저질렀다. 1968년 12월 9일, 강원도 평창군에서는 이승복 일가족이 살해되는 사건이 발생했다.[57]

3. 3. 소탕 작전

대한민국 군경과 예비군은 약 2개월간 대대적인 소탕 작전을 전개하여 무장공비 110명을 사살하고 7명을 생포했다.[27] 대한민국 측도 군인, 경찰, 민간인 등 63명이 사망하는 피해를 입었다.[27]다음은 1968년 11월과 12월 두 달 간의 소탕 작전 일지이다.[60][61][62]

4. 원인 분석 및 논란

울진·삼척 무장 공비 침투 사건의 발생 원인과 관련하여 여러 분석과 논란이 제기되었다.

4. 1. 침투 목적

대간첩대책본부는 북한 무장공비 침투의 목적을 다음과 같이 파악했다.[54]- 해안 경계 상태 탐색

- 산악 지대에 은거지 설치

- 유격전 전개 및 양민 학살

- 민심 교란과 반정부 의식 조장

- 산업 시설 파괴와 경제 질서 혼란

생포된 무장공비들의 진술에 따르면, 이들의 침투 목적은 다음과 같았다.[65]

- 소수 부락에 군사 정보망 창설

- 군사, 경제, 사회 각 방면의 정보 수집

- 정보 가치가 있는 인사의 대동 월북

4. 2. 대한민국 국토 방어의 문제점

대간첩대책본부는 국토 방어의 문제점과 개선점으로 다음 사항들을 지적했다.[66]- 예비군 장비 보강

- 벽지 부락의 통신 시설 확충

- 예비군 가족의 생업 지원

- 헬리콥터 지원

- 분산된 독립 가옥의 취합

- 해안과 해상 경계 강화를 위한 함정 도입

- 해군 통신 정비 강화

5. 사건의 여파 및 영향

작전 결과, 대한민국은 북한군 110명을 사살하고 7명을 생포했다고 발표했다. 대한민국 측에서는 63명이 사망했는데, 이 중 23명은 민간인이었다.[27] 사망자 중에는 훈련병, 예비 경찰, 민방위 대원 등이 포함되었다. 미군도 3명이 사망하고 3명이 부상당했다.

특히, 계방산(강원도) 자택에서 사망한 이승복(9세) 어린이는 주목할 만한 민간인 희생자이다.[28]

이 사건 이후 북한의 대남 침투 방식은 소규모로 전환되었지만, 침투 횟수와 남파 간첩 수는 오히려 증가했다. 대한민국 관계 당국의 집계는 다음과 같다.

1969년 한 해 동안 총 153건 367명이 침투하여, 93명이 사살되고 79명이 생포되었다. 이 과정에서 대한민국 군인 23명, 경찰 7명, 민간인 16명(예비군 4명 포함)이 사망했다.[85] 무장간첩의 대량 침투는 1971년까지 이어졌으며, 1972년 이후 간첩 침투 보도는 현저히 줄어들었다.

한편, 1969년 4월 15일 북한군이 동해 상에서 미국 해군 EC-121 워닝스타 정찰기를 격추하는 사건이 발생하기도 했다.[35] 하지만 1969년까지 북한은 비정규전을 거의 포기하고 적대 행위를 점차 약화시켰으며, 1969년 10월 존 H. 마이클리스 장군이 유엔군 사령부 사령관으로 취임하면서 DMZ 주변의 분쟁은 상당히 감소했다.[36]

5. 1. 군사적 측면

유엔군 사령부는 군사정전위원회를 통해 북한의 무장공비 침투를 '휴전 이후 최대 규모의 야만적인 휴전 위반'이라고 비판하며, 사살된 공비의 사진, 위조지폐, 조선로동당 입당원서 등의 증거물을 제시하였다.[67]대한민국은 M16 자동소총, UH-1H 헬리콥터, F-4D 팬텀 전폭기 등 신무기를 도입하고, 해안 경비를 강화하는 등 군사력을 증강했다. 1968년 2월 24일, 대한민국 국방부는 각 사단의 기동타격대에 M16 소총을 지급할 예정이며, 대한민국 국군의 소화기를 M16 소총으로 교체하기 위한 교섭을 벌이고 있다고 밝혔다.[50] 1968년 12월 12일, 여의도에서 한국군 장비 현대화계획에 따른 M16 소총 및 UH-1H 헬리콥터 인수식이 열렸고, 유엔군 사령부 사령관은 한국군에 수만 정의 M16 소총과 수 대의 UH-1H 헬리콥터를 넘기는 문서에 서명하였다.[51] M1을 대체할 M16 소총은 1차로 전방특수지역과 대간첩작전에 투입된 부대에 지급하기로 하였고, UH-1H 헬리콥터 수 대가 무장공비 소탕 작전에서 병력 투입에 사용되었다.[51]

1969년 4월, 미국 정부는 대간첩작전장비 개선 및 강화책의 일환으로 1·21 사태 이후 약속한 1억불의 추가군사지원 외에 1억불이 넘는 특별군사지원을 약속하였다.[78] 1969년 6월 12일, 미국 국방차관은 대한민국 향토예비군의 무장을 위해 M1을 위주로 한 70만 정의 소총을 지원하고, 북한군의 AK-47 무장에 대비하여 1천만 불을 들여 수년 내에 M16 소총 공장을 지을 것임을 언급하였다.[79] 1969년 8월에서 9월까지 대한민국 공군은 F-4D 팬텀 전폭기 ○○대를 미국으로부터 인수하였고, 9월에는 팬텀 대대가 창설되었다.[80][81][82] 1969년 9월, 대한민국 해군은 해상 및 연안 경비 강화를 위해 미국으로부터 3인치 포로 무장한 250톤급 PGM 고속함 수 척을 연내 도입할 예정이라고 보도되었다.[83]

울진·삼척 무장공비 침투사건 이후 유엔군 사령부는 DMZ를 따라 방어 태세를 강화하고, 주한 미군과 대한민국 국군 간의 협력을 강화했다. 특히, 새로운 대한민국 국군 남부 및 동부 해안 경비 사령부가 세워져 해안 상륙 시도를 막기 위한 노력이 이루어졌다.[36]

5. 2. 정치·사회적 측면

1968년 11월 22일, 신민당 의원 김대중은 대한민국 국회 예산결산위원회에서 울진·삼척 무장 공비 침투 사건을 '제2의 월남화작전의 전초전'으로 규정하고, 정부에 반공 태세를 강화할 것을 촉구했다.[68]대한민국 정부는 이 사건을 계기로 반공 교육을 강화했다. 1969년 3월 19일, 문교부는 국민학교 4·5·6학년용 반공교육 보충교재를 제작·발행한다고 발표했다.[69] 또한, 무장 공비를 사살하거나 생포한 군인, 향토예비군, 민간인에게 포상을 실시했다.[70][71]

이 사건은 박정희 대통령의 삼선 개헌 추진 명분 중 하나로 작용하기도 했다. 북한의 무장 간첩 남파는 대한민국의 대통령 임기 연장을 위한 삼선 개헌을 논의하게 된 하나의 이유가 되었다고 지적되기도 하였다.[84]

박정희는 향토예비군의 인기에 힘입어 새마을 운동을 시작하여 공동체주의(- ''향약''과 ''두레'')를 통하여 농촌 지역의 생활 수준을 향상시키고 민주주의와 국가주의에 대한 의식을 심어주려 했다.[29]

울진·삼척 침투 사건에 대한 대응은 박정희 정권의 강화된 안보 조치와 선전 활동의 정당성을 입증했다. 대한민국 국민들은 박정희 정권에 의해 보호받고 있다고 느꼈을 뿐만 아니라, 자신들이 국가를 보호하는 데 기여했다고 생각했다. 이 두 가지 요인은 박정희가 대한민국 국민들의 눈으로 볼 때 자신의 권위를 공고히 하는 데 기여했다.[16]

다니엘 P. 볼거(Daniel P. Bolger) 소령의 분석에 따르면 박정희는 분쟁 시에 마음대로 사용할 수 있는 비상 대권을 누렸으며, 이는 1979년까지 유지되었다. 북한을 제압하기 위해 통합했던 군, 정보 기관, 경찰 병력은 인권 탄압, 국내 반대 세력 억압, 언론의 자유 제한에 맞춰 재조정되었다.[37]

5. 3. 남북 관계

북한은 1968년 11월 대남 침투 방식을 대규모에서 소규모로 전환했지만, 침투 횟수와 남파 간첩 수는 오히려 증가했다. 대한민국 관계 당국의 집계에 따르면, 1968년 1월부터 9월까지 전방에서 75건(230여 명), 후방에서 26건(95명)의 침투가 있었고, 1969년 1월부터 9월까지는 전방에서 135건(260여 명), 후방에서 54건(105명)의 침투가 있었다.[84]

1969년 12월 29일 대간첩대책본부 발표에 따르면, 1969년 한 해 동안 총 153건 367명의 침투가 있었으며, 그중 93명이 사살되고 79명이 생포되었다. 이 과정에서 대한민국 군인 23명, 경찰 7명, 민간인 16명(예비군 4명 포함)이 사망했다.[85]

무장간첩의 대량 침투는 1971년까지 이어졌다. 1971년 12월 20일 대간첩대책본부는 1971년 1월부터 11월 말까지 59회 177명이 침투하여 68명이 사살되고 35명이 생포(자수 4명, 귀순 3명 포함)되었다고 발표했다. 또한 대한민국 군인 30명, 경찰 3명, 민간인 4명(예비군 2명 포함)이 사망하고, 군인 54명, 경찰 2명, 예비군 2명, 민간인 18명이 부상당했다고 밝혔다.[86] 1972년 이후 간첩 침투 보도는 현저히 줄어들었다.

1969년 4월 15일 북한군이 동해 상에서 미국 해군 EC-121 워닝스타 정찰기를 격추하는 사건이 발생하기도 했지만, 1969년까지 북한은 비정규전을 거의 포기하고 적대 행위를 점차 약화시켰다.[35] 1969년 10월 1일, 존 H. 마이클리스 장군이 유엔군 사령부 사령관으로 취임하면서 DMZ 주변의 분쟁은 상당히 감소했다.[36]

참조

[1]

서적

p.86

[2]

서적

p.65

[3]

서적

No Longer Forgotten: North Korea-South Korea Relations Since the Korean War

Ethics of Development in a Global Environment

2001-12

[4]

서적

Unconventional warrior: General Charles H. Bonesteel III and the second Korean conflict 1966–69

Small Wars & Insurgencies

1999

[5]

웹사이트

USFK Combined Forces Command

http://www.usfk.mil/[...]

2018-01-17

[6]

서적

Scenes From an Unfinished War: Low Intensity Conflict in Korea, 1966 - 196

Leavenworth Papers Vol. 19

1991

[7]

웹사이트

U.S. Victory Lost in History

http://www.military.[...]

2018-01-17

[8]

뉴스

How the Soviet Union and China Almost Started World War III

http://nationalinter[...]

2018-01-17

[9]

간행물

South Korea - "The Miracle of Han River"

http://home.iitk.ac.[...]

2018-01-17

[10]

웹사이트

Wilson Center Digital Archive

http://digitalarchiv[...]

2018-01-17

[11]

웹사이트

'1965 Korea-Japan agreement should be re-estimated' : Korea.net : The official website of the Republic of Korea

http://www.korea.net[...]

Korean Culture and Information Service

2018-01-17

[12]

서적

Kim Il Sung: The North Korean Leader

https://archive.org/[...]

1988

[13]

웹사이트

"Information on the Korean Workers' Party," October, 1966

http://digitalarchiv[...]

[14]

웹사이트

Lyndon B. Johnson: Joint Statement Following Discussions With President Park of Korea.

http://www.presidenc[...]

2018-01-17

[15]

간행물

The Quiet Victory: The US Army in the Korean Demilitarized Zone 1953-2004

http://www.koreanwar[...]

[16]

서적

Brothers at War: The Unending Conflict in Korea 1st Edition

W W Norton & Company

2014-06

[17]

문서

Security Conditions in South Korea

Office of National Estimates, Central Intelligence Agency, CIA-RDP79R00904A001300040013-2, CIA Records Search Tool (CREST), NARA

1967-06-23

[18]

문서

Weekly Summary

Central Intelligence Agency, CIA-RDP79-00927A006700070001-3, CIA Records Search Tool (CREST), NARA

1968-11-15

[19]

뉴스

South Korean Movie Unlocks Door on a Once-Secret Past

https://www.nytimes.[...]

2018-01-17

[20]

문서

Telegram No. 123157 from U.S. Embassy Seoul to State Department, March 2, 1968, RG 59, Central Foreign Policy Files, Box 2268, POL 33-6 KOR N-US

[21]

간행물

The Military Balance 2015

2015-02-11

[22]

서적

A Review of "The Park Chung Hee Era: The Transformation of South Korea

Cambridge: Harvard University Press

2011-04

[23]

웹사이트

제2의 62 5전쟁( 2)울진삼척토벌 상세보고서

http://blog.daum.net[...]

2018-01-17

[24]

웹사이트

S. Korea raided North with captured agents in 1967

https://www.koreatim[...]

2011-02-07

[25]

문서

'Mostly Propaganda in Nature:" Kim Il Sung, the Juche Ideology, and the Second Korean War'

https://www.koreatim[...]

2010-12

[26]

웹사이트

South Korea's Covert Operations in North Korea

https://medium.com/w[...]

2016-06-02

[27]

웹사이트

울진 - 삼척무장곰비 침투사건

http://blog.naver.co[...]

2012-03-07

[28]

웹사이트

Report of Ghastly 1968 Murder of Boy by N. Koreans Was True

http://english.chosu[...]

2004-10-28

[29]

웹사이트

The Cold War in Korea - Operation Jilli

http://www.psywarrio[...]

2013-05-08

[30]

문서

Principle Developments in World Communist Affairs (Jan. 23-Feb. 20, 1969)

Central Intelligence Agency, CIA-RDP78-03061A000400020003-4 CIA Records Search Tool (CREST), NARA

1969-01-04

[31]

간행물

North Korean Intentions and Capabilities With Respect to South Korea (PDF) (Report)

https://www.cia.gov/[...]

1967-09-21

[32]

문서

Transcript of press interview with Kim Sin-cho, Jan. 26, 1968, RG 59, Bureau of East Asian and Pacific Affairs, Office of the Country Director for Korea, Subject Files 1966-1974, Box 2, POL 1968 Blue House Raid, NARA

[33]

웹사이트

North Korean Purges - Kim Il-sung

https://www.globalse[...]

2016-03-20

[34]

간행물

DPRK Intelligence Services 1967-1971, Part 2

2010-05

[35]

문서

Confrontation in Korea

Central Intelligence Agency, 0001218149, CIA Records Search Tool (CREST), NARA

1969-01-30

[36]

웹사이트

A Brief History of Border Conflict between North and South Korea." Public Radio International

https://www.pri.org/[...]

2015-08-20

[37]

서적

Park Chung Hee and Modern Korea: The Roots of Militarism

Belknap Press

2016-11

[38]

뉴스

베트콩式게릴라化한 最近의間諜實態

동아일보

1967-06-24

[39]

뉴스

傀儡側서 間諜南派戰術變更

동아일보

1960-01-09

[40]

뉴스

學園침투企圖 武裝間諜南下說

동아일보

1960-06-03

[41]

뉴스

加平郡에武裝間諜 五名이軍人계급章달고出現

동아일보

1960-07-04

[42]

뉴스

治安局에 對間諜作戰司令部

동아일보

1967-06-21

[43]

뉴스

가난하고 외로운 이遺族들을 돕자

동아일보

1967-08-15

[44]

뉴스

서울에武裝間諜團

동아일보

1968-01-22

[45]

뉴스

共匪12명射殺·2명生捕

동아일보

1968-08-21

[46]

뉴스

올들어 共匪156名사살·檢擧

경향신문

1968-08-30

[47]

뉴스

"年内에武器工場 2백50만在鄕軍武裝시킬터"

매일경제

1968-02-07

[48]

뉴스

鄕軍法 施行今 閣議의결

동아일보

1968-02-21

[49]

뉴스

鄕軍編成 완료 2百20萬

경향신문

1968-03-29

[50]

뉴스

各師團 기동 打擊隊에 M·16으로火力보강

경향신문

1968-02-24

[51]

뉴스

M16소총·헬機인수

경향신문

1968-12-12

[52]

뉴스

2백50명을 사살

경향신문

1968-11-02

[53]

뉴스

적 3백82명을 사살

경향신문

1968-11-07

[54]

뉴스

잠든 山마을 짓밟은 붉은만행

동아일보

1968-11-06

[55]

뉴스

浸透共匪규모 약 60명

동아일보

1968-11-13

[56]

뉴스

총58名사살·둘生捕

매일경제

1968-11-30

[57]

웹인용

울진·삼척 무장공비 침투 사건

http://www.uniedu.go[...]

2014-11-09

[58]

웹사이트

울진.삼척 무장공비침투사건

http://www.archives.[...]

[59]

뉴스

乙種사태 완전해제 江原道도

경향신문

1968-12-24

[60]

뉴스

소탕日誌

동아일보

1968-11-13

[61]

뉴스

共匪만행日誌

경향신문

1968-12-16

[62]

문서

합동 수색대와 민간인 피해는 일부 누락되었다.

[63]

뉴스

共匪11명사살

경향신문

1968-11-04

[64]

뉴스

북괴병5명사살 중동부전선에서

경향신문

1968-11-09

[65]

뉴스

"北傀,戰爭준비에광분"

동아일보

1968-11-23

[66]

뉴스

國土방어에 새문제점

경향신문

1968-11-28

[67]

뉴스

板門店군사정전위 共匪들만행 신랄히 규탄

경향신문

1968-12-10

[68]

뉴스

野,反共態勢 再整備촉구

동아일보

1968-11-22

[69]

뉴스

反共교육을강화

경향신문

1969-03-19

[70]

뉴스

共匪소탕有功將兵 一四六명표창

동아일보

1969-01-22

[71]

뉴스

共匪소탕중戰死 17명에武功훈장

동아일보

1969-03-06

[72]

뉴스

金·文두士兵死刑

경향신문

1969-02-25

[73]

뉴스

原審대로無期확정 경비병 이탈사건

매일경제

1970-01-28

[74]

뉴스

11명 모두有罪宣告

동아일보

1969-06-10

[75]

뉴스

大法院확정 共匪위협에못이겨 편의提供한셋無罪

동아일보

1970-02-11

[76]

뉴스

"동원豫備軍은 공무원

경향신문

1969-05-24

[77]

뉴스

美와對間諜作戰權移讓교섭

동아일보

1969-01-01

[78]

뉴스

1億弗 특별軍援 약속

경향신문

1969-04-23

[79]

뉴스

韓國에M1 70萬자루

경향신문

1969-06-13

[80]

뉴스

팬텀機6臺를引受 25일한국기지도착

경향신문

1969-08-18

[81]

뉴스

月內팬텀大隊발족

경향신문

1969-09-08

[82]

뉴스

제공력증강에박차

매일경제

1969-09-23

[83]

뉴스

海軍强化와 新銳艦 도입

동아일보

1969-09-10

[84]

뉴스

北傀의 對南 戰術 轉換

동아일보

1969-09-27

[85]

뉴스

汎國家的 對間諜태세確立

동아일보

1969-12-29

[86]

뉴스

間諜59회一七七명浸透 對間諜 對策本部발표,올들어11月까지

동아일보

1971-12-20

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com

![울진-삼척 무장 공비 침투 사건 당시 노획된 PPS-43, 나침반, 위조 신분증 ([[대한민국 전쟁기념관]])](https://cdn.onul.works/wiki/noimage.png)