해초강

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

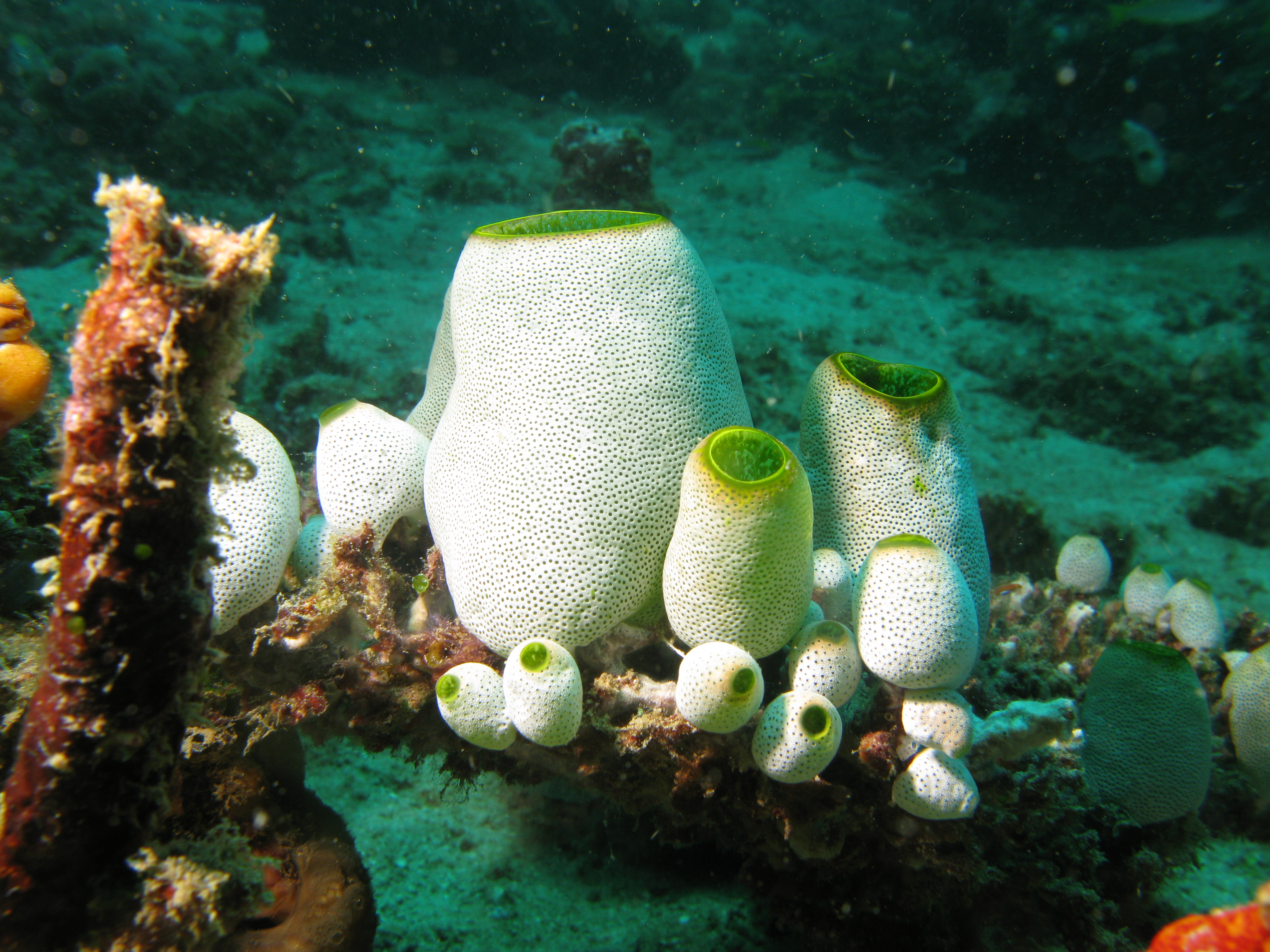

해초강은 0.5~10cm 크기의 원통형 또는 둥근 모양의 동물로, 바위나 산호 등 단단한 표면에 몸의 한쪽 끝을 고정하고 살아간다. 몸은 셀룰로스, 단백질, 칼슘염으로 구성된 튜닉으로 덮여 있으며, 윗부분에는 두 개의 사이폰이 있어 물을 배출한다. 인두 부위에는 섬모가 있는 인두가 있고, 소화, 순환, 신경계 등이 존재한다. 해초강은 자웅동체로 유성생식과 무성생식을 하며, 유충은 꼬리를 가지고 있다가 변태를 통해 성체로 성장한다. 일부 종은 식용으로 사용되며, 해양 오염의 지표가 되기도 한다. 또한 척삭동물의 발달 과정을 연구하는 모델 생물로 활용된다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 생물학적 특징

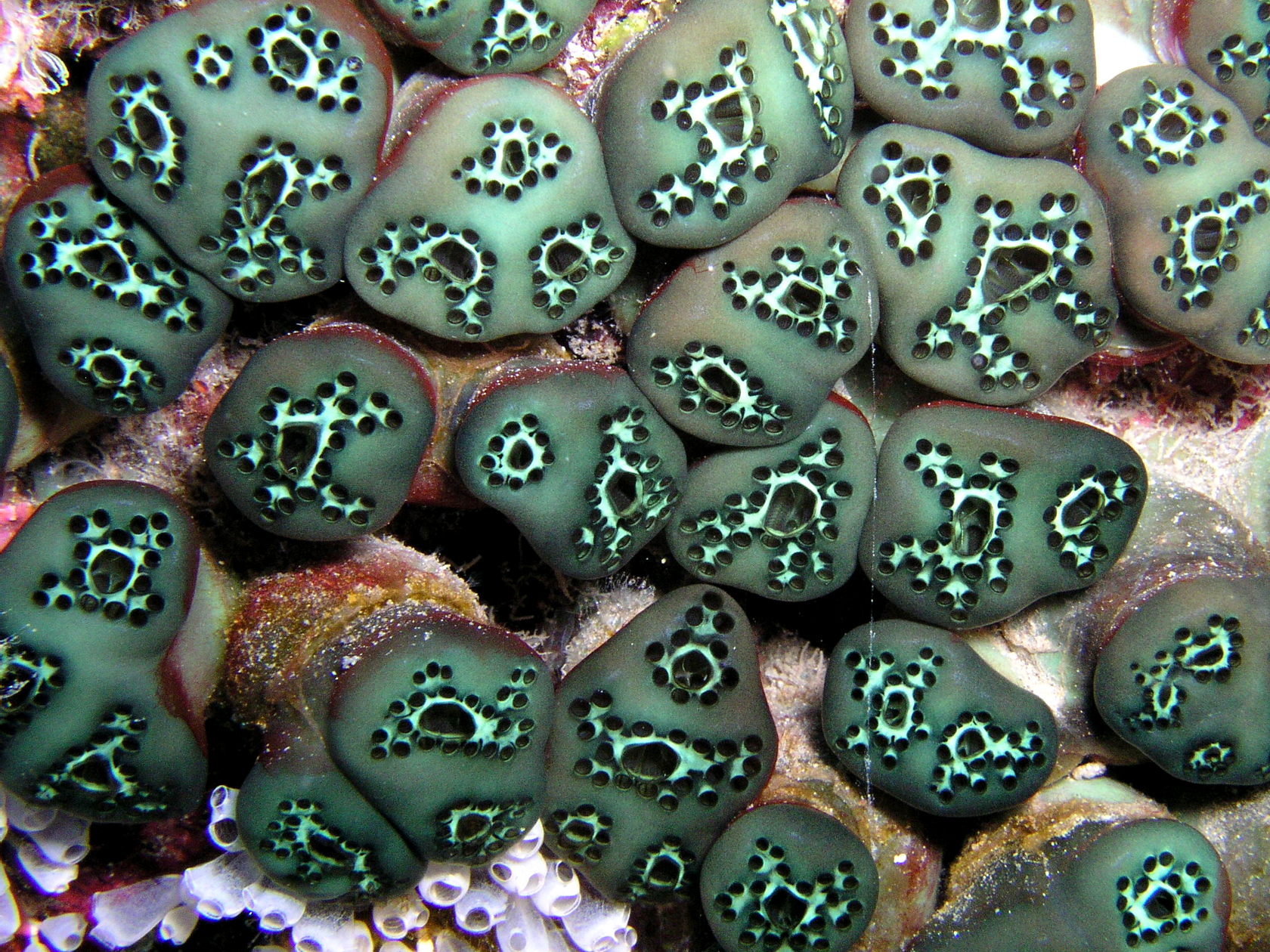

해초강은 크기가 약 0.5~10cm인 둥글거나 원통형의 동물이다. 몸의 한쪽 끝은 항상 바위, 산호 또는 이와 유사한 단단한 표면에 단단히 고정되어 있다. 아랫면은 움푹 들어가거나 주름져 있으며, 일부 종에서는 동물이 표면을 잡는 데 도움이 되는 뿌리 모양의 연장부가 있다. 몸 벽은 매끄럽고 두꺼운 튜닉으로 덮여 있으며, 이는 종종 매우 단단하다. 튜닉은 셀룰로스와 단백질 및 칼슘염으로 구성되어 있다. 연체동물의 껍질과는 달리, 튜닉은 살아있는 조직으로 구성되어 있으며 종종 자체 혈액 공급을 가지고 있다. 일부 군체 종에서 인접한 개체의 튜닉은 단일 구조로 융합된다.[4]

동물의 윗면은 기질을 잡는 부분의 반대편에 두 개의 구멍 또는 사이폰이 있다. 물에서 꺼내면 동물은 종종 이러한 사이폰에서 물을 격렬하게 배출하므로 "해초강"이라는 일반적인 이름이 붙었다. 몸 자체는 최대 3개의 영역으로 나눌 수 있지만, 대부분의 종에서는 이들이 명확하게 구분되지 않는다. 인두 부위에는 인두가 있으며, 복부에는 다른 신체 기관의 대부분이 있고, 후복부에는 심장과 생식선이 있다. 많은 해초강에서 후복부 또는 복부 전체가 없으며, 각각의 기관은 더 앞쪽에 위치한다.[4]

이름에서 알 수 있듯이 인두 부위는 주로 인두가 차지한다. 큰 구강 사이폰은 입처럼 작용하며 인두로 열린다. 인두 자체는 섬모가 있으며 원주 주위에 격자 모양으로 배열된 수많은 천공 또는 자침을 포함한다. 섬모의 박동은 사이폰을 통해 물을 빨아들인 다음 자침을 통과시킨다. 긴 섬모가 있는 홈인 내주엽이 인두의 한쪽을 따라 흐르고 다른 쪽에는 돌출된 융기가 있다. 내주엽은 기능이 다르지만 척추동물의 갑상선과 상동일 수 있다.[4]

인두는 아트리움으로 둘러싸여 있으며, 이를 통해 물이 두 번째, 일반적으로 더 작은 사이폰을 통해 배출된다. 결합 조직의 끈은 몸의 일반적인 모양을 유지하기 위해 아트리움을 가로지른다. 바깥쪽 몸 벽은 결합 조직, 근육 섬유 및 튜닉 바로 아래에 있는 단순한 상피로 구성되어 있다.[4]

2. 1. 형태 및 구조

해초강은 크기가 약 0.5~10cm인 둥글거나 원통형의 동물이다. 몸의 한쪽 끝은 항상 바위, 산호 또는 이와 유사한 단단한 표면에 단단히 고정되어 있다. 아랫면은 움푹 들어가거나 주름져 있으며, 일부 종에서는 동물이 표면을 잡는 데 도움이 되는 뿌리 모양의 연장부가 있다. 몸 벽은 매끄럽고 두꺼운 튜닉으로 덮여 있으며, 이는 종종 매우 단단하다. 튜닉은 셀룰로스와 단백질 및 칼슘염으로 구성되어 있다. 연체동물의 껍질과는 달리, 튜닉은 살아있는 조직으로 구성되어 있으며 종종 자체 혈액 공급을 가지고 있다. 일부 군체 종에서 인접한 개체의 튜닉은 단일 구조로 융합된다.[4]동물의 윗면은 기질을 잡는 부분의 반대편에 두 개의 구멍 또는 사이폰이 있다. 물에서 꺼내면 동물은 종종 이러한 사이폰에서 물을 격렬하게 배출하므로 "해초강"이라는 일반적인 이름이 붙었다. 몸 자체는 최대 3개의 영역으로 나눌 수 있지만, 대부분의 종에서는 이들이 명확하게 구분되지 않는다. 인두 부위에는 인두가 있으며, 복부에는 다른 신체 기관의 대부분이 있고, 후복부에는 심장과 생식선이 있다. 많은 해초강에서 후복부 또는 복부 전체가 없으며, 각각의 기관은 더 앞쪽에 위치한다.[4]

이름에서 알 수 있듯이 인두 부위는 주로 인두가 차지한다. 큰 구강 사이폰은 입처럼 작용하며 인두로 열린다. 인두 자체는 섬모가 있으며 원주 주위에 격자 모양으로 배열된 수많은 천공 또는 자침을 포함한다. 섬모의 박동은 사이폰을 통해 물을 빨아들인 다음 자침을 통과시킨다. 긴 섬모가 있는 홈인 내주엽이 인두의 한쪽을 따라 흐르고 다른 쪽에는 돌출된 융기가 있다. 내주엽은 기능이 다르지만 척추동물의 갑상선과 상동일 수 있다.[4]

인두는 아트리움으로 둘러싸여 있으며, 이를 통해 물이 두 번째, 일반적으로 더 작은 사이폰을 통해 배출된다. 결합 조직의 끈은 몸의 일반적인 모양을 유지하기 위해 아트리움을 가로지른다. 바깥쪽 몸 벽은 결합 조직, 근육 섬유 및 튜닉 바로 아래에 있는 단순한 상피로 구성되어 있다.[4]

2. 1. 1. 소화계

인두는 소화계의 첫 번째 부분을 형성한다. 내주피는 다량의 점액을 생성하며, 이는 인두 가장자리를 따라 편모의 운동에 의해 인두의 나머지 부분으로 전달된다. 그런 다음 점액은 인두 표면을 얇게 흘러가면서 자공을 통과하는 플랑크톤성 음식 입자를 가두고, 등쪽 표면의 융기 부분에 모인다. 융기 부분은 한쪽에 홈이 있으며, 이 홈을 통해 모인 음식물이 아래로 내려가 인두 기저부의 식도 개구부로 들어간다.[4]식도는 복부의 위로 내려가며, 위는 음식을 소화하는 소화 효소를 분비한다. 창자는 식도와 평행하게 위에서 위로 올라가 결국 짧은 직장과 항문을 통해 심방 사이펀 바로 아래의 총배설강으로 열린다. 일부 고도로 발달된 군체 종에서는 개체 집단이 단일 총배설강을 공유하여 모든 심방 사이펀이 열리지만, 구강 사이펀은 모두 분리된 상태로 유지될 수 있다. 일련의 샘이 창자 바깥 표면에 위치하며, 수집 세관을 통해 위로 열리지만, 그 정확한 기능은 불분명하다.[4]

2. 1. 2. 순환계

심장은 후복부 또는 위 근처에 위치한 굽어진 근육질 튜브이다. 각 끝은 하나의 혈관으로 열리는데, 하나는 내주(endostyle)로, 다른 하나는 인두의 등쪽 표면으로 연결된다. 혈관들은 일련의 정맥동으로 연결되어 있으며, 혈액이 이 정맥동을 통해 흐른다. 추가적인 정맥동은 등쪽 표면에서 나와 내장 기관에 혈액을 공급하며, 더 작은 혈관들은 일반적으로 양쪽에서 외피로 뻗어 있다. 질소 폐기물은 암모니아 형태로 인두 벽을 통해 혈액에서 직접 배설되어, 심방 사이펀을 통해 배출된다.[4]특이하게도, 멍게의 심장은 3~4분마다 혈액을 펌프질하는 방향을 번갈아 바꾼다. 심장의 각 끝에 두 개의 흥분 구역이 있으며, 먼저 하나가 우세하여 혈액을 복측 혈관을 통해 밀어내고, 그 다음 다른 구역이 등쪽으로 밀어낸다.[4]

혈구에는 림프구, 탐식 아메바세포, ''신세포'' 및 ''모룰라 세포''의 네 가지 유형이 있다. 신세포는 요산과 같은 폐기물을 수집하여 소화관 근처의 ''신장 소포''에 축적한다. 모룰라 세포는 외피를 형성하는 데 도움을 주며, 종종 외피 물질 자체 내에서 발견될 수 있다. 일부 종에서는 모룰라 세포가 철(헤모글로빈)을 함유한 착색된 환원제를 가지고 있어 혈액이 붉은색을 띠거나, 바나듐(헤모바나딘)을 함유하여 녹색을 띱니다.[4] 이 경우 세포는 ''바나도사이트''라고도 한다.[5]

2. 1. 3. 신경계

해초강의 중추 신경계는 신경관으로 말리는 판에서 형성된다. 중추 신경계 내의 세포 수는 매우 적다. 신경관은 감각 소포, 목, 내장 또는 꼬리 신경절, 꼬리 신경 cord로 구성된다. 해초강에서 신경관의 전후 지역화는 척추동물과 유사하다.[6]진정한 뇌는 없지만, 가장 큰 신경절은 두 개의 사이펀 사이의 결합 조직에 위치하며, 몸 전체에 신경을 보낸다. 이 신경절 아래에는 인두로 비워지는 외분비선이 있다. 이 땀샘은 신경관에서 형성되므로 척추동물의 척수에 상응한다.[4]

멍게는 특별한 감각 기관이 없지만, 체벽은 촉각, 화학수용 및 빛 감지를 위한 수많은 개별 수용기를 통합한다.[4]

2. 2. 생활사

대부분의 해초강 생물은 자웅동체이며 눈에 띄는 성체는 착생 생활을 한다. 생식선은 복부 또는 후복부에 위치하며, 각각 1개의 정소와 1개의 난소를 포함하고 각 생식선은 도관을 통해 총배설강으로 연결된다.[4] 넓게 보면 독립적인 생활을 하는 종(단독 멍게류)과 상호 의존적인 종(군체 멍게류)으로 나눌 수 있다. 이들의 생식 전략은 뚜렷하게 다르며, 군체 형태는 혼합된 번식 방식을 갖는다.[7]단독 멍게류는 지붕수관에서 많은 수의 알을 방출하며, 외부 수정은 바닷물에서 다른 개체로부터 정자가 동시에 방출되면서 일어난다. 수정된 알은 12시간에서 며칠 동안 자유롭게 헤엄치는 올챙이와 같은 유충으로 발달하며, 이후 36시간 이내에 정착하여 어린 개체로 변태한다. 유충은 일반적으로 근육, 속이 빈 등쪽 신경관, 척삭을 포함하는 긴 꼬리를 가지고 있으며, 이 두 가지 특징은 동물의 척삭동물과의 친연성을 분명히 나타낸다. 그러나 몰굴리드 멍게류의 한 집단은 적어도 네 번의 개별적인 경우에 꼬리가 없는 종으로 진화했으며, 심지어 직접적인 발달까지 보였다.[8]

유충은 빛에 민감한 수용체, 중력 방향, 촉각 자극을 사용하여 적절한 표면을 선택하고 정착한다. 유두 (작고 손가락 모양의 신경 돌기)가 부착을 위한 접착제를 분비하여 변태를 유발한다. 다양한 기관이 소실되는 반면, 다른 기관은 성체의 위치로 재배열되고, 인두가 커지며, 앰풀라라고 하는 기관이 몸에서 자라나 동물을 기질에 영구적으로 부착시킨다. 어린 멍게류의 지붕수관은 먹이 장치를 통해 흐르는 물의 흐름을 최적화하도록 방향이 정해진다. 성적 성숙은 불과 몇 주 만에 도달할 수 있다. 유충이 성체보다 더 발달했기 때문에 이러한 유형의 변태를 '퇴행성 변태'라고 하며, 진정한 척삭동물은 성적으로 성숙한 유충에서 진화한 것으로 가정된다.

해초강은 무성생식과 유성생식을 통해 번식하며, 군체는 수십 년 동안 생존할 수 있다. 군체는 ''개체충''이라고 불리는 개별 요소로 구성되며, 군체 내의 개체충은 대개 유전적으로 동일하며 일부는 순환계를 공유한다.[7] 여러 식민지 종들은 확산 산란(장거리 분산) 또는 향토성 (매우 단거리 분산)을 가지는 두 가지 분산 전략 중 하나를 통해 성적으로 유래된 자손을 생산한다. 확산 산란 종은 정자와 난자를 수주로 방출하며, 수정은 모체 군체 근처에서 발생한다. 일부 종은 또한 태생이다.[11] 향토적으로 분산된 해초류의 경우, 근처 군체(또는 동일 군체의 개체)에서 나온 정자가 심방 사이펀으로 들어가 수정이 심방 ''내부''에서 일어난다. 그런 다음 배아가 심방 내에서 보육되며, 이로 인해 육안으로 볼 수 있는 올챙이 모양의 유충이 생성된다.

외상이나 포식은 종종 군체를 하위 군체로 분열시키는 결과를 낳는다. 후속 개체 복제는 하위 군체의 융합 및 순환 융합으로 이어질 수 있다. 서로 가깝게 위치한 밀접하게 관련된 군체는 융합되고 조직 적합성이 있는 경우에도 융합될 수 있다. 해초류는 관련 없는 군체가 자신과 융합하여 기생하는 것을 방지하기 위한 메커니즘으로, 자기 자신과 비자신을 면역학적으로 구별할 수 있었던 최초의 동물 중 하나였다.

해초강의 난자는 섬유성 난황 외피와 정자를 유인하는 물질을 생성하는 여포 세포층으로 둘러싸여 있다. 수정 과정에서 정자는 여포 세포를 통과하여 난황 외피의 배당체에 결합한다. 정자가 외피를 관통하여 들어갈 때 정자의 미토콘드리아는 남겨진다. 정자는 난황 외강을 헤엄쳐 마지막으로 난자의 세포막에 도달하여 난자에 들어간다. 수정 후, 자유 칼슘 이온이 난자 세포질에서 파동 형태로 방출되는데, 대부분 내부 저장고에서 나온다. 칼슘 농도의 일시적인 대폭 증가는 발생의 생리적 및 구조적 변화를 촉진한다.

수정 후 난자 세포질의 극적인 재배열은 난할 분화라고 하며, 배의 등배축과 전후축을 결정한다. 해초강 난자 세포질에는 최소 세 가지 유형이 있다.[12] ''멍게''는 정자와 난자를 거의 동시에 주변 해수로 방출하는 자웅동체이다. 자기 불임성이 있어 자기 불화합성 메커니즘 연구에 사용되어 왔다.[13] 자기/비자기 인식 분자는 정자와 난황막 사이의 상호 작용 과정에서 핵심적인 역할을 한다. ''멍게''와 같은 멍게류의 자기/비자기 인식은 꽃 피는 식물의 자기 불화합성 시스템과 메커니즘적으로 유사한 것으로 보인다.[13]

''Ciona savignyi''는 고도로 자가 수정이 가능하다.[15] 그러나, 비자기 정자는 수정 경쟁 분석에서 자기 정자보다 우위를 점한다. ''Botryllus schlosseri''는 유성 생식과 무성 생식을 모두 할 수 있는 군체 멍게이다. ''B. schlosseri''는 순차적 (자성 선숙) 자웅동체이며, 군체에서 난자는 정자 방출의 절정 약 2일 전에 배출된다.[16] 따라서 자가 수정을 피하고 타가 수정을 선호한다.

다수의 군체 해초류 또한 무성 생식을 할 수 있지만, 그 방식은 과(family)에 따라 매우 다양하다. 가장 단순한 형태에서, 군체의 구성원들은 주경(stolon)이라고 알려진 밑면에서 뻗어 나온 뿌리 모양의 돌기만으로 연결되어 있다. 영양 저장 세포를 포함하는 싹은 주경 내에서 발달할 수 있으며, '모체'로부터 충분히 분리되면 새로운 성체 개체로 자랄 수 있다.[4][7] 다른 종에서는 후복부가 길어져 일련의 싹으로 분열될 수 있으며, 이는 결국 새로운 군체를 형성할 수 있다. 일부 종에서는 인두 부분이 퇴화하고 복부가 배아 조직 덩어리로 분열되며, 각 덩어리는 표피, 복막, 소화관의 일부를 결합하여 새로운 개체로 성장할 수 있다.[4] 또 다른 종에서는 유충이 기질에 정착한 직후 싹이 트기 시작한다. 예를 들어, 집볼레기과(Didemnidae)에서는 개체가 본질적으로 둘로 나뉘어 인두가 새로운 소화관을 만들고 원래의 소화관이 새로운 인두를 생성한다.[4]

2. 3. 발생

일부 멍게류, 특히 Molgulidae과(科)에서는 배아가 꼬리가 달린 유생으로 발달하지 않고 어린 개체로 직접 발달하기도 한다.[10]

해초강의 난자는 섬유성 난황 외피와 정자를 유인하는 물질을 생성하는 여포 세포층으로 둘러싸여 있다. 수정 과정에서 정자는 여포 세포를 통과하여 난황 외피의 배당체에 결합하며, 정자가 외피를 관통하여 들어갈 때 정자의 미토콘드리아는 남겨진다. 미토콘드리아의 이러한 이동은 관통에 필요한 힘을 제공할 수 있으며, 정자는 난황 외강을 헤엄쳐 마지막으로 난자의 세포막에 도달하여 난자에 들어간다. 이것은 난자가 바닷물에 글리코시다제를 방출하는 것과 같은 과정을 통해 난황 외피의 급격한 변형을 촉진하여 더 이상 정자가 결합할 수 없게 되어 다정자 수정이 방지된다. 수정 후, 자유 칼슘 이온이 난자 세포질에서 파동 형태로 방출되는데, 대부분 내부 저장고에서 나온다. 칼슘 농도의 일시적인 대폭 증가는 발생의 생리적 및 구조적 변화를 촉진한다.[12]

수정 후 난자 세포질의 극적인 재배열은 난할 분화라고 하며, 배의 등배축과 전후축을 결정한다. 해초강 난자 세포질에는 외질, 내배엽, 근질의 최소 세 가지 유형이 있다. 난할 분화의 첫 번째 단계에서 근질의 액틴-필라멘트 네트워크가 수축하여 주변 세포질(근질 포함)을 빠르게 영양극으로 이동시키는데, 이는 배의 등쪽을 나타낸다. 두 번째 단계에서 근질은 적도 아래 구역으로 이동하여 초승달 모양으로 확장되는데, 이는 배의 미래 후방을 나타낸다. 접합자 핵을 가진 외질은 동물 반구에 위치하고, 내질은 영양 반구에 위치한다.[12]

호야의 난자는 "모자이크 난자"로 알려져 있다. 즉, 초기 발생 중의 할구를 분리하거나 파괴하면, 정해진 운명의 조직으로만 분화한다.[40] 모성 세포 분화 결정 인자의 존재가 시사되어 왔으며, 2001년에는 니시다(Nishida)와 사와다(Sawada)에 의해 마보야에서 macho-1이 동정되었다. 근육이나 표피 등은 자립 분화능을 가지지만, 척삭은 유도를 필요로 한다.[43] 발생 중의 각 할구가 장래에 어떤 조직으로 분화하는지를 나타낸 "세포 계통도"는 마보야에서는 니시다 등에 의해 상세히 제시되어 있다.[43]

3. 분류

멍게류는 형태학적 증거에 따라 살파강 및 꼬리벌레와 자매 분류군으로 취급되었지만, 분자생물학적 증거에 따르면 멍게류는 피낭동물 내에서 다계통군일 수 있다.[29][30]

다음은 피낭동물 내 계통의 예시이다.

- 무관해초목 (Aplousobranchia)

- 편새해초목 (Phlebobranchia)

- 강새해초목 (Stolidobranchia)

2017년과 2018년에 발표된 두 연구에서는 꼬리벌레가 나머지 피낭동물과 자매 분류군이고, 살파강은 멍게강 내부에 속한다는 다른 계통 발생을 제안했다.[31][32] 꼬리벌레를 제외하고 살파강과 멍게강을 묶는 분류군은 이미 오랫동안 Acopa라는 이름으로 제안되어 왔다.[33] 브루스카 등은 멍게강을 원양 살파강을 포함하는 단일 계통군으로 취급한다.[3]

다음은 다른 연구에서 제시된 피낭동물 계통 발생의 예시이다.

- 꼬리벌레

- Acopa

- 강새해초목 (Stolidobranchia)

- 살파강

- Enterogona

- 편새해초목 (Phlebobranchia)

- 무관해초목 (Aplousobranchia)

Kott(1992) 등 다른 분류 체계를 주장하는 경우도 있지만, 여기서는 N.Satoh 저 "Developmental Biology of Ascidians"(1994)에 소개된 것을 사용한다. 한국어 명칭은 일본 해양 데이터베이스[48]를 기반으로 한다.

무관해초목(Aplousobranchia)은 해초강에 속하는 목의 하나이다.

- 폴리클리니데과(Polyclinidae) 만쥬보야과

- 디엠니데과(Diemnidae)

- 폴리시토르과(Polycitoridae) 변태보야과 - 변태보야

편새해초목(Phlebobranchia)은 콩벌레아목이라고도 불린다. 시오니데과(Cionidae) (유령보야과)에는 카타유령보야가, 옥타크네미데과(Octacnemidae) (큰입보야과)에는 큰입보야가, 페로포리데과(Perophoridae) (콩벌레과), 아시디데과(Ascidiidae) (대추보야과), 아그네시아과(Agnesiidae) (히메보야과), 코렐리데과(Corellidae) (도둑보야과) 등이 이 목에 속한다.

강새해초목(Stolidobranchia)은 마보야강에 속한다. 하위 분류로 Stolidobranchiata 주름멍게아강이 있으며, 여기에는 Botryllidae과, 흰멍게과(Styelidae), 멍게과(Pyuridae), 주머니멍게과(Molguidae)가 있다. Aspiculata 하위 분류에는 Hexacrobylidae과가 있다.

3. 1. 무관해초목 (Aplousobranchia)

무관해초목(Aplousobranchia)은 해초강에 속하는 목의 하나이다.- 폴리클리니데과(Polyclinidae) 만쥬보야과

- 디엠니데과(Diemnidae)

- 폴리시토르과(Polycitoridae) 변태보야과 - 변태보야

3. 2. 편새해초목 (Phlebobranchia)

편새해초목(Phlebobranchia)은 콩벌레아목이라고도 불린다. 시오니데과(Cionidae) (유령보야과)에는 카타유령보야가, 옥타크네미데과(Octacnemidae) (큰입보야과)에는 큰입보야가, 페로포리데과(Perophoridae) (콩벌레과), 아시디데과(Ascidiidae) (대추보야과), 아그네시아과(Agnesiidae) (히메보야과), 코렐리데과(Corellidae) (도둑보야과) 등이 이 목에 속한다.3. 3. 강새해초목 (Stolidobranchia)

강새해초목(Stolidobranchia)은 마보야강에 속한다. 하위 분류로 Stolidobranchiata 주름멍게아강이 있으며, 여기에는 Botryllidae과, 흰멍게과(Styelidae), 멍게과(Pyuridae), 주머니멍게과(Molguidae)가 있다. Aspiculata 하위 분류에는 Hexacrobylidae과가 있다.4. 진화

해초강은 몸이 연한 동물이기 때문에 화석 기록이 거의 없다. 가장 초기의 신뢰할 만한 해초강 화석은 초기 캄브리아기 마오톈산 혈암(윈난, 중국 남부)에서 발견된 ''Shankouclava shankouense''이다.[22] 에디아카라기 시대의 ''Ausia''(나미비아 나마 그룹)와 ''Burykhia''(러시아 북부 백해 오네가 반도)도 해초강과의 유연성이 있는 것으로 추정된다.[23]

프랑스에서는 전기 쥐라기와 제3기 시대의 해초강 화석 기록이 존재한다.[24][25] 초기 쥐라기 시대에는 ''Didemnum cassianum, Quadrifolium hesselboi, Palaeoquadrum ullmanni'' 종과 기타 미동정 속이 기록되어 있다.[27] 속 ''Cystodytes''(Polycitoridae 과)의 대표 종은 프랑스 플리오세와 에오세, 남호주 후기 에오세에서 발견되었다.[28]

전통적으로 멍게류는 형태학적 증거에 따라 살파강 및 꼬리벌레와 자매 분류군으로 취급되었다. 그러나 분자생물학적 증거에 따르면 멍게류는 피낭동물 내에서 다계통군일 수 있다.[29][30] 2017년과 2018년 연구에서는 꼬리벌레가 나머지 피낭동물과 자매 분류군이고, 살파강은 멍게강 내부에 속한다는 다른 계통 발생을 제안했다.[31][32]

5. 생태

성체 해초류는 뛰어난 여과 능력을 가지고 있으나, 이는 오염 물질을 축적하게 하여 배아와 유충에게 독성을 나타낼 수 있으며, 성체 조직의 효소 기능을 방해할 수 있다. 이러한 특성으로 인해 일부 종은 오염의 민감한 지표가 되었다.[19]

지난 수백 년 동안, 세계 대부분의 항만이 해운 산업으로 인해 우연히 유입된 외래 해초류에 의해 침략을 받았다. 빠른 성적 성숙, 광범위한 환경에 대한 내성, 포식자의 부재 등 여러 요인으로 인해 해초류 개체군이 빠르게 증가한다. 부두, 선박 선체 및 양식 조개류에 원치 않는 개체군은 심각한 경제적 문제를 야기하며, 해초류의 침입은 원생 동물 종을 질식시켜 여러 자연적인 조간대 하부 지역의 생태계를 교란시켰다.[20]

해초류는 갯민달팽이, 편형동물, 연체동물, 바위 게, 불가사리, 물고기, 새, 해달을 포함한 많은 동물의 자연적인 먹이다. 또한, 일본, 한국, 칠레, 유럽 등 세계 여러 지역에서 인간이 섭취하기도 한다(이들은 "바다 제비꽃"이라는 이름으로 판매된다). 화학적 방어 수단으로, 많은 해초류는 혈액 내에 매우 높은 농도의 바나듐을 섭취하고 유지하며, 쉽게 파열되는 방광 세포의 산으로 인해 튜닉의 pH가 매우 낮으며, 포식자와 침입자에게 해로운 이차 대사 산물을 생성한다.[21] 이러한 대사 산물 중 일부는 세포 독성을 가지며 의약품에 잠재적으로 사용될 수 있다.

6. 인간과의 관계

2011년 동일본 대지진으로 인해 산리쿠의 양식 시설은 일시적으로 거의 전멸했다. 지진 전, 산리쿠산 멍게의 대부분은 한국으로 수출되어 김치 재료나 회로 먹었다. 지진에 따른 후쿠시마 제1원자력 발전소 사고로 인한 해양 오염을 우려한 한국 정부는 2013년에 동일본 태평양 연안 7개 현으로부터의 수산물 수입 금지를 결정했다. 그 후, 양식 시설은 재건되었지만 한국으로의 수출은 재개되지 않았고, 2016년에 미야기현에서 생산된 1만 3,200톤 중 약 60%(7,600톤)가 소각 처분되었다. 도쿄전력의 보상 대상이지만, 어업 관계자들에게는 고통스러운 결정이었다[55]。이 때문에 미야기현과 미야기현 어업협동조합, 그리고 지진 후 2014년에 결성된 애호가 단체 "멍게멍게 학회"[56] 등이 수도권 등의 소비자나 음식점에 멍게 판매를 강화했다. 지진 전 연간 2,000톤 정도였던 멍게 국내 출하량은 2016년에는 약 5,500톤으로 증가했다. 신선한 상태에서 냉동하여 냄새를 억제하는 노력과, 한국 외의 수출 개척도 시도되고 있다[57]。

6. 1. 식용

전 세계적으로 다양한 멍게류가 인간의 진미로 섭취된다.해초류의 일종인 멍게 (''Halocynthia roretzi'')는 일본 (호야, 마보야) 및 한국 (멍게)에서 양식된다. 날 것으로 제공될 때, 씹는 맛이 있고 "암모니아에 담근 고무"와 같은 독특한 맛이 난다고 하는데, 이는 신티아올이라고 알려진 자연 발생 화학 물질 때문이다.[34] ''Styela clava''는 한국 일부 지역에서 미더덕으로 알려져 있으며, 아귀찜과 같은 다양한 해산물 요리에 추가된다. 멍게 비빔밥은 마산에서 멀지 않은 거제도의 특산품이다.[35]

지중해의 ''Microcosmus'' 종은 프랑스 (figue de mer, violet), 이탈리아 (limone di mare, uova di mare) 및 그리스 (fouska, φούσκα)에서 섭취되는데, 예를 들어, 레몬과 함께 날 것으로 또는 올리브 오일, 레몬 및 파슬리와 함께 샐러드로 먹는다.

''피우레'' (''Pyura chilensis'')는 칠레 요리에 사용되며, 날 것으로도, 부야베스와 유사한 해산물 스튜에도 사용된다.

''Pyura praeputialis''는 호주에서 ''쿤제보이''로 알려져 있다. 한때 호주 원주민들이 보타니 만 주변에 살면서 식량으로 사용했지만, 현재는 주로 낚시 미끼로 사용된다.

노르웨이에서는 '해양 맛'을 제거하고 식감을 '오징어'처럼 덜 만들기 위해 가공한 후 잠재적인 대체 육류 단백질로 ''Ciona''를 개발하고 있다.[36]

멍게는 일본, 한국, 프랑스[49] 및 칠레 등에서 식재료로 사용된다. 해산물 특유의 향이 강하고 미네랄이 풍부하다. 멍게와 붉은 멍게는 아연·철분·EPA(에이코사펜타엔산)·칼륨·비타민 B12·비타민 E[50] 등 풍부한 영양소를 가지고 있으며, 미각의 기본 요소 전부를 한 번에 맛볼 수 있는 식재료이다[51][52]。 또한 멍게의 근막체에 포함된 글루탐산과 5'-GMP의 비율이 감칠맛을 증강시키는 농도비이기 때문에 감칠맛이 강하다[53]。 일부 종은 미네랄 성분이 농축되어 있어 먹으면 내장(특히 신장)에 장애를 일으키므로 "독멍게"라고 통칭된다.

일본에서는 주로 멍게과의 멍게(''Halocynthia roretzi'')와 붉은 멍게(''H. aurantium'')가 식용으로 사용된다. 예로부터 멍게 식용이 널리 행해지고 많이 유통되는 것은 주로 도호쿠 지방 북부 연안의 산리쿠 지방이다. 어획량이 많은 이시노마키 어항이 있는 미야기현에서는 술안주로 일반적이다[40]。 또한 홋카이도에서도 일반적으로 식용으로 유통된다. 멍게가 많으며, 붉은 멍게 식용 유통은 홋카이도 등에서 이루어지지만 적다. 도쿄권에서 식용이 널리 퍼져 많이 유통되게 된 것은 최근이다. 주부 지방 이서·서일본 각지에서는 2020년 시점에서도 여전히 극히 적다.

식용으로 제공되는 종인 '''멍게'''는, 일본에서는 태평양 측은 오시카 반도, 동해 측은 오가 반도 이북의 근해산이 알려져 있다. 천연물과 양식으로 공급되고 있다.

특히 와타라고 불리는 간과 창자에는 독특한 냄새가 있으며, 애호가는 이 냄새를 좋아하는 경우도 있다. 와타를 제거하고 조리하면 독특한 냄새가 상당히 억제된다. 멍게 속의 물(멍게물)에도 멍게 특유의 향이 있어, 사시미를 만들 때는 멍게물로 몸을 씻거나, 독특한 향을 좋아하는 사람은 간장을 대신하여 멍게물에 와타를 녹여 찍어 먹기도 한다. 신선한 멍게는 그다지 냄새가 나지 않지만, 신선도가 떨어지기 쉬우며, 시간이 지날수록 금속 냄새 또는 휘발유 냄새로 형용되는 독특한 냄새를 강하게 풍기게 된다. 차가운 해수에 담가두면 신선도가 떨어지지 않는다. 수도권에서 유통되는 것은 신선도가 떨어져 전체적으로 독특한 냄새가 강해지며, 호불호가 갈리는 요인 중 하나가 되고 있다.

멍게를 좋아하는 사람은, 다섯 가지 맛(단맛, 짠맛, 쓴맛, 신맛, 감칠맛)을 겸비하고 있다고 형용하며, 생김새 때문에 "바다의 파인애플"에 비유되기도 한다[54]。 독특한 풍미가 술안주로 선호되며, 사시미, 초회, 구이, 튀김으로 조리되며, 젓갈, 건어물, 훈제로 가공된다. 또한 해삼 창자와 함께 젓갈로 만든 것을 바쿠라이라고 한다.

6. 1. 1. 조리법 (예시)

전 세계적으로 다양한 멍게류가 인간의 진미로 섭취된다.해초류의 일종인 멍게 (''Halocynthia roretzi'')는 일본 (호야, 마보야) 및 한국 (멍게)에서 양식된다. 날 것으로 제공될 때, 씹는 맛이 있고 "암모니아에 담근 고무"와 같은 독특한 맛이 난다고 하는데, 이는 신티아올이라고 알려진 자연 발생 화학 물질 때문이다.[34] ''Styela clava''는 한국 일부 지역에서 미더덕으로 알려져 있으며, 아귀찜과 같은 다양한 해산물 요리에 추가된다. 멍게 비빔밥은 마산에서 멀지 않은 거제도의 특산품이다.[35]

지중해의 ''Microcosmus'' 종은 프랑스 (figue de mer, violet), 이탈리아 (limone di mare, uova di mare) 및 그리스 (fouska, φούσκα)에서 섭취되는데, 예를 들어, 레몬과 함께 날 것으로 또는 올리브 오일, 레몬 및 파슬리와 함께 샐러드로 먹는다.

''피우레'' (''Pyura chilensis'')는 칠레 요리에 사용되며, 날 것으로도, 부야베스와 유사한 해산물 스튜에도 사용된다.

''Pyura praeputialis''는 호주에서 ''쿤제보이''로 알려져 있다. 한때 호주 원주민들이 보타니 만 주변에 살면서 식량으로 사용했지만, 현재는 주로 낚시 미끼로 사용된다.

노르웨이에서는 '해양 맛'을 제거하고 식감을 '오징어'처럼 덜 만들기 위해 가공한 후 잠재적인 대체 육류 단백질로 ''Ciona''를 개발하고 있다.[36]

# 머리 부분의 두 개의 돌기(입수구와 출수구)를 잘라낸다.

# 잘라낸 부분에서 세로 방향으로 칼을 넣어 껍질(피낭)을 벌린다.

# 껍질을 열어 손가락으로 주황색 살을 꺼낸다.

# 살을 뒤집어 검은 내장을 제거한다.

# 주머니 모양의 창자에 칼을 넣어 벌리고 내용물을 물로 씻어낸다.

# 살 전체를 물로 깨끗이 씻고 먹기 좋은 크기로 자른다.

※ 생식의 경우, 기호에 따라 내장을 제거하지 않고 먹거나, 조미료로 초간장, 간장 외에 껍질 안의 액체(전술한 우렁쉥이 물)를 사용하기도 한다.

6. 2. 산업적 이용

홍합 껍질은 보통 폐기되지만, 셀룰로오스이기 때문에 스피커의 진동판으로 이용되고 있다.[58]6. 3. 모델 생물

해초강은 척삭동물의 세포 운명 결정과 같은 기본적인 발달 과정을 연구하는 데 적합하다. 해초강의 배아 발달은 단순하고 빠르며 조작하기 쉽고, 각 배아는 비교적 적은 수의 세포를 포함하고 있어 복잡한 과정을 세포 수준에서 연구할 수 있다.[37]일부 종의 난자는 난황이 거의 없어 투명하여 형광 이미징에 이상적이다. 모체 유래 단백질은 자연적으로 색소와 관련되어 있어 세포 계통 표시가 용이하며, 과학자들이 배아 발생을 처음부터 끝까지 시각화할 수 있다.[37]

해초강은 독특한 진화적 위치 때문에, 조상 척삭동물에 대한 근사치로서 척삭동물과 조상 비척삭동물 후구동물 사이의 연결, 단순한 척삭동물에서 척추동물의 진화에 대한 통찰력을 제공할 수 있다.[38] ''Ciona intestinalis''와 ''Ciona savignyi''의 서열 분석된 게놈은 작고 조작하기 쉬우며, 다른 유기체의 게놈과의 비교는 척삭동물 진화에 대한 귀중한 정보를 제공한다. 480,000개 이상의 cDNA 컬렉션이 서열 분석되었으며, 유전자 발현의 추가 분석을 지원하여 척추동물의 복잡한 발달 과정 및 유전자 조절에 대한 정보를 제공할 것으로 예상된다. 해초강 배아의 유전자 발현은 모폴리노 올리고를 사용하여 억제할 수 있다.[39]

척삭동물문에 속하는 멍게는 사람을 포함한 척추동물아문이 포함되어 있으며, 유전자를 조작한 멍게를 사용하면 척추동물이 진화하는 과정의 재현 실험에도 이용할 수 있다.[46]

유령멍게(''Ciona intestinalis'')는 조직 구조가 단순하고 성장이 빠르며, 식용으로 대량 양식되어 저렴하게 입수할 수 있어 실험 동물로서의 이점이 많기 때문에, 생물학에서 발생학의 모델 생물로 사용된다.[41][46] 도쿄 대학 대학원 이학계 연구과 부속 임해 실험소에서는 내셔널 바이오 리소스 프로젝트 사업에 따라 유령멍게의 야생형 개체를 공급하고 있다.[44]

도호쿠 대학에서는 1924년부터 아오모리현에 아사무시 해양 생물학 교육 연구 센터를 설치하고 멍게 등의 연구를 진행하고 있다.[45]

2002년에는 초안 게놈 배열이 결정되었다(Dehal et. al.,). 동물로서는 7번째이다. 근연종인 유령멍게(''C. savignyi'')에서도 게놈 프로젝트가 진행되고 있다.

6. 4. 기타 연구

멍게 유생에는 냄새를 감지하는 배아 조직이 존재하며, 생식 및 후각 유전병 치료에 관한 연구에 기여할 수 있다는 점이 지적되고 있다.[46]멍게는 이외에도 다양한 분야에서 연구에 활용되고 있다.

참조

[1]

논문

A new metazoan from the Vendian of the White Sea, Russia, with possible affinities to the ascidians

[2]

웹사이트

Ascidiacea

http://www.marinespe[...]

2017-09-15

[3]

서적

Invertebrates

Oxford University Press

[4]

서적

Invertebrate Zoology

Holt-Saunders International

[5]

논문

Vanadocytes, cells hold the key to resolving the highly selective accumulation and reduction of vanadium in ascidians

http://cat.inist.fr/[...]

Wiley-Liss

[6]

논문

Organization of Hox genes in ascidians: Present, past, and future

[7]

논문

The eventful history of nonembryonic development in tunicates

2021

[8]

웹사이트

Molgula pugetiensis is a Pacific tailless ascidian within the Roscovita clade of molgulids

http://www.biology.w[...]

[9]

논문

Ascidians as excellent models for studying cellular events in the chordate body plan

[10]

논문

Direct Development in the Ascidian Molgula retortiformis

https://www.biodiver[...]

1995

[11]

웹사이트

Colonial Allorecognition, Hemolytic Rejection, and Viviparity in Botryllid Ascidians

https://bioone.org/j[...]

[12]

논문

Polarization of ooplasmic segregation and dorsal-ventral axis determination in ascidian embryos

1988

[13]

논문

Self/non-self recognition mechanisms in sexual reproduction: new insight into the self-incompatibility system shared by flowering plants and hermaphroditic animals

2014-08

[14]

서적

The Molecular Basis of the Evolution of Sex

[15]

논문

Self- and cross-fertilization in the solitary ascidian Ciona savignyi

2005-10

[16]

논문

Sexual and asexual reproduction in the colonial ascidian Botryllus schlosseri

2014-07

[17]

논문

CiApex1 has AP endonuclease activity and abrogated AP site repair disrupts early embryonic development in Ciona intestinalis

2019-04-27

[18]

논문

The Simple Chordate Ciona intestinalis Has a Reduced Complement of Genes Associated with Fanconi Anemia

2016

[19]

논문

Tunicate species as marine pollution indicators

[20]

논문

Invasive sea squirts: A growing global problem

[21]

논문

Vanadium and other metals in ascidians

1968-08-13

[22]

논문

The first tunicate from the Early Cambrian of South China

[23]

논문

A new metazoan from the Vendian of the White Sea, Russia, with possible affinities to the ascidians

[24]

논문

Nouveaux Spicules D'Ascidiesde L'Ypresien du Bassin de Paris et du Toarcien des Deux-Sevres

[25]

논문

A review and classification of fossil didemnid ascidian spicules

http://jm.lyellcolle[...]

[26]

논문

Calcite and aragonite seas and the de novo acquisition of carbonate skeletons

[27]

논문

On the occurrence of rare nannoliths (calcareous nannofossils) in the Early Jurassic and their implications for the end-Triassic mass extinction

2023

[28]

논문

First Record of Late Eocene Ascidians (Ascidiacea, Tunicata) from Southeastern Australia

2012

[29]

논문

Phylogeny of Tunicata inferred from molecular and morphological characters

2002-12

[30]

웹사이트

Pyura sp. Evolution and Systematics

https://www.gbri.org[...]

University of Queensland

2017-04-03

[31]

논문

Immunity in Protochordates: The Tunicate Perspective

[32]

논문

Phylogenomics resolves the evolutionary chronicle of our squirting closest relatives

[33]

논문

Phylogenetic Speculation of the Tunicata

https://core.ac.uk/d[...]

1971-06-30

[34]

서적

Lonely Planet Japan

https://archive.org/[...]

Lonely Planet

[35]

뉴스

Supersuckers: Masan's Tenacious Tentacles and Fiery Monkfish

http://www.laweekly.[...]

2008-11-26

[36]

웹사이트

'It should not taste marine-like': Would you eat a burger made from processed sea squirts?

https://www.theguard[...]

2024-11-12

[37]

웹사이트

Sea Squirt Development

https://embryology.m[...]

University of New South Wales

2016-10-22

[38]

논문

The ascidian tadpole larva: comparative molecular development and genomics

[39]

논문

Novel genes involved in Ciona intestinalis embryogenesis: Characterization of gene knockdown embryos

[40]

웹사이트

第27回 その道20年の研究者が語る、実はすごい「ホヤ」という生き物の秘密

https://www.aist.go.[...]

2024-10-29

[41]

웹사이트

【甲南大学/中部大学】ヒトの頭をつくる組織の「元」をホヤで発見!脊椎動物における頭部の進化の謎解明に期待 ― 研究成果が英国科学雑誌Natureに掲載

https://www.u-pressc[...]

2024-10-24

[42]

웹사이트

池袋経済新聞

https://ikebukuro.ke[...]

2019-08-03

[43]

문서

https://jsa.gr.jp/04[...]

[44]

웹사이트

カタユウレイボヤの供給について - 東京大学三崎臨海実験所

https://www.mmbs.s.u[...]

[45]

웹사이트

東北大浅虫センター、海洋研究100年/青森|青森ニュース|Web東奥

https://www.toonippo[...]

2024-10-29

[46]

뉴스

ホヤにも「鼻」の起源細胞 「脊椎動物だけ」定説覆す 甲南大教授らが発見

http://www.kobe-np.c[...]

神戸新聞

[47]

논문

Analysis of Plasmalogen Species in Foodstuffs

2016-02

[48]

웹사이트

日本海洋データベース

http://www.godac.jam[...]

国立研究開発法人海洋研究開発機構

[49]

서적

マルセイユの海鞘

中央公論新社

[50]

웹사이트

ほやって実はすごい!?知られざる5つの魅力

https://www.yotsume-[...]

[51]

웹사이트

池袋で「ホヤ」グルメイベント 宮城ふるさとプラザで試食会や直売会など

https://ikebukuro.ke[...]

2019-08-03

[52]

웹사이트

「ホヤ」が美味しい季節到来 実は女性に嬉しい栄養素がたっぷり

https://weathernews.[...]

2019-08-03

[53]

문서

(連携)事業実績 - 青森県立保健大学 地域食材の特産化活動を介した地域コミュニケーションの発展 事業

https://www.auhw.ac.[...]

[54]

뉴스

「宮城・ホヤ、一口で5つの味 とれたてほやほやが命」

https://www.nikkei.c[...]

日本経済新聞

2015-08-04

[55]

뉴스

【震災真論・深論】捨てるのか、ホヤは食べてなんぼだ/韓国禁輸、東電が買い取り「宮城の味」を消費者に

https://www.sankei.c[...]

産経新聞

2017-07-21

[56]

뉴스

【震災7年】三陸ホヤ食べて応援/愛好家尽力、国内消費4倍

読売新聞

2018-03-22

[57]

뉴스

【列島追跡】三陸のホヤ、廃棄処分防げ 海外開拓や冷凍保存

https://www.nikkei.c[...]

日本経済新聞

2017-07-17

[58]

논문

スピーカ振動板材料 : 主要材料と技術動向

https://doi.org/10.2[...]

日本音響学会

[59]

뉴스

ほや雑煮「100年フード」に 石巻地方の正月料理、文化庁が認定

https://kahoku.news/[...]

2023-04-04

[60]

뉴스

4月8日は「ほやの日」 宮城の「宝」刺し身や空揚げ楽しんで

https://mainichi.jp/[...]

毎日新聞

2019-04-06

[61]

웹인용

Ascidiacea

http://www.marinespe[...]

2015-01-11

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com