화소 (일본사)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

화소(일본사)는 에도 시대에 빈번한 화재 발생으로 인해 발전한 소방 제도와 관련된 내용을 다룬다. 에도 시대 초기에는 무가(武家)가 주도하는 소방 체제가 미비했으나, 메이레키 대화재 이후 막부는 소방 제도 확립에 힘썼다. 다이묘 화소, 정화소, 마치 화소(町火消) 등 다양한 소방 조직이 등장했으며, 특히 마치 화소는 도쿠가와 요시무네 시대의 교호 개혁을 통해 마을 사람들에 의해 조직되어 막부 재정에 기여했다. 소방 인부들의 싸움, 소방 도구, 에도 이외 지역의 소방 제도, 메이지 유신 이후 소방 조직의 변화 등을 설명한다.

에도 시대의 에도는 화재가 매우 빈번하게 발생했던 도시였다. 이에 에도 막부는 화재에 대응하기 위한 방화 및 소화 제도로서 화소(火消|ひけし일본어)를 마련했다. 화소는 크게 무사 계급 중심의 무가 화소(武家火消|ぶけびけし일본어)와 상인 계급 중심의 마치 화소(町火消|まちびけし일본어)로 나뉘었다. 무가 화소는 다시 막부 직속의 정화소(定火消|じょうびけし일본어)와 다이묘에게 의무가 부과된 다이묘 화소(大名火消|だいみょうびけし일본어)로 구분되어, 총 세 가지 계통의 소방 조직이 운영되었다.[1]

에도 시대 에도 막부는 빈번한 화재에 대응하기 위해 방화 및 소화 제도로 '화소'(火消)를 운영했다. 화소는 크게 무사 계급이 조직한 '''무가 화소'''(武家火消)와 상인 및 장인 계급이 조직한 '''마치 화소'''(町火消)로 나뉜다.[1]

2. 에도의 화재와 소방 조직

초기에는 무가 화소가 먼저 제도화되었으나, 점차 마치 화소가 발달하여 에도 시대 후기에는 소방 활동의 중심 역할을 담당하게 되었다. 이러한 에도의 소방 조직은 메이지 유신 이후 개편을 거쳐 현대 소방서 및 소방대의 기원이 되었다.

화소 조직의 실무를 담당한 이들은 화소 인족(火消人足|ひけしにんそく일본어)이라 불렸는데, 대표적으로 정화소 소속의 와엔(臥煙|がえん일본어)과 마치 화소의 주축이었던 도비닌소쿠(鳶人足|とびにんそく일본어, 비 직공)가 있었다. 이들은 조직 간의 경쟁심이 강하고 기질이 거칠어 때로는 "가가 도비와 정화소의 싸움"이나 "메구미의 싸움"과 같은 충돌을 일으키기도 했다. 당시의 주된 소화 방식은 화재 현장 주변 건물을 파괴하여 불길이 번지는 것을 막는 파괴 소방(破壊消防)이었으며, 메이와 연간(1764년~1772년) 무렵부터는 용두수(竜吐水|りゅうどすい일본어, 목제 수동 펌프)와 같은 장비도 보조적으로 사용되었다.

2. 1. 에도의 잦은 화재

에도 시대의 소방 제도는 구성원이 1만 명을 넘는 시기가 오랫동안 존재했을 정도로 대규모로 발전했다. 이는 게이초 6년(1601년)부터 게이오 3년(1867년)까지 267년 동안 대화재만 49회, 작은 화재까지 포함하면 총 1,798번이나 화재가 발생한 에도의 특수한 사정이 크게 영향을 미쳤다.

2. 2. 소방 조직의 발전

에도에서 화재가 빈번하게 발생하자 에도 막부는 방화 및 소화 제도로서 화소(火消)를 정했다. 화소는 크게 무사 계급으로 조직된 무가 화소(武家火消)와 상인 계급으로 조직된 마치 화소(町火消)로 나뉜다. 무가 화소는 다시 막부 직속으로 하타모토가 담당한 정화소(定火消)와, 다이묘에게 의무적으로 부과된 다이묘 화소(大名火消)로 구분되어, 총 세 가지 계통의 소방 조직이 존재했다.[1]

에도 시대 초기에는 아직 화소 제도가 제대로 정비되지 않았으나, 잦은 대규모 화재를 겪으면서 우선 무가 화소부터 제도화되고 발전했다. 에도 시대 중기에 이르러 교호 개혁을 통해 마치 화소가 제도화되었다. 이후 에도 시대 후기부터 막부 말기까지는 마치 화소가 무가 화소를 대신하여 에도의 소방 활동에서 핵심적인 역할을 담당하게 되었다. 에도 외의 다른 대도시나 각 번의 조카마치 등지에도 자체적인 화소 제도가 마련되었다. 이러한 소방 조직들은 메이지 유신 이후 폐지되거나 개편되었지만, 그 명맥은 현대의 소방서와 소방대로 이어지고 있다.

메이레키 3년(1657년) 음력 1월, 혼고에서 발생한 화재는 에도 역사상 가장 큰 피해를 남겼다. 메이레키 대화재(일명 후리소데 화재)로 불리는 이 재난으로 에도성 천수각이 불탔으며, 에도 시내에서 약 68,000명으로 추정되는 인명 피해가 발생했다(희생자 수에 대해서는 10만 명대라는 설도 있다).

메이레키 대화재를 겪으며 기존의 방식으로는 대형 화재에 대응하기 어렵다는 점이 명확해지자, 에도 막부는 이후 소방 제도 확립에 힘을 쏟았다. 에도 시내를 재건할 때는 다이묘 저택, 하타모토 저택, 사찰의 일부를 교외 지역으로 이전시켜 연소 확대를 막기 위한 화재 방지 구역을 확보했다. 또한, 기와 지붕이나 토장 건물과 같은 내화 건축을 장려하여 화재에 강한 도시 구조를 만들고자 했다. 더불어 방각 화재 진압대, 정화재 진압대 등 새로운 소방 조직도 편성했다.

3. 무가 화소 (武家火消)

무가 화소는 다시 막부 직할로 하타모토가 담당한 '''정화소'''(定火消)와, 여러 다이묘에게 의무적으로 부과된 '''다이묘 화소'''(大名火消)로 구분되었다. 이로써 에도에는 정화소, 다이묘 화소, 마치 화소의 세 가지 소방 조직 체계가 존재하게 되었다.[1]

에도 시대 초기에는 체계적인 소방 제도가 없어 잦은 대화재를 겪었으며, 이를 계기로 무가 화소가 먼저 제도화되고 발전했다. 이후 에도 시대 중기 교호 개혁 시기에 마치 화소가 제도화되었다. 에도 시대 후기부터 막부 말기에 이르러서는 마치 화소가 점차 소방 활동의 중심 역할을 맡게 되었다. 에도 외의 다른 대도시나 각 번의 조카마치에도 자체적인 화소 제도가 있었다. 이러한 소방 조직들은 메이지 유신 이후 폐지되거나 개편되었지만, 그 명맥은 현대 일본의 소방서와 소방대로 이어지고 있다.

소방 조직의 구성원인 화소 인부(火消人足)로는 정화소 소속의 '''와엔'''(臥煙)이나 마치 화소의 핵심이었던 '''도비닌소쿠'''(鳶人足, 비계 설치 인부) 등이 있었다. 이들은 조직 간 경쟁심과 거친 성격으로 인해 때때로 충돌을 빚기도 했다. 소화 방식은 주로 화재 현장 주변 건물을 파괴하여 불길 확산을 막는 파괴 소방(파괴 소화법)이었으며, 메이와 연간(1764년~1772년)부터는 용두수(竜吐水, 목제 수동 펌프)와 같은 도구도 보조적으로 사용되었다.

3. 1. 봉서 소화 (奉書火消)

에도 시대 초기 에도에는 정해진 화재 진압 제도가 없었다. 에도성에 불이 나면 노중이나 와카도시요리가 오오반조, 쇼인반조, 텟포구미 등 막부 직속 무사들에게 명령하여 불을 끄게 했다. 에도 시내의 다이묘 저택이나 하타모토 저택 등 무사들의 거주지에서 화재가 발생하면 주변의 다이묘나 하타모토가 자율적으로 진압에 나섰고, 상인이나 장인들이 사는 조닌(町人) 지역의 화재는 조닌 스스로 해결해야 했다. 이처럼 조직적인 소방 제도는 존재하지 않았다. 막부는 게이초 18년(1613년)에 조닌 지역 화재에 무가 호코닌이 관여하는 것을 금지하는 명령을 내렸는데, 이는 무사 지역과 조닌 지역을 명확히 구분하려는 방침의 일환이었으며, 화재를 빌미로 한 소요 사태 등을 막고 치안 유지를 우선시하려는 목적도 있었다[2].

'''봉서 소화'''(奉書火消, ほうしょびけし|호쇼비케시일본어)는 간에이 6년(1629년), 제3대 쇼군 도쿠가와 이에미쓰 시대에 시작된 소화 방식이다[3].

이 방식은 화재가 발생하면 노중의 이름으로 된 봉서(명령서)를 여러 다이묘에게 보내 소집하여 화재 진압에 나서게 하는 것이었다. 하지만 화재 발생 후 봉서를 작성하고 다이묘에게 전달하는 과정, 그리고 다이묘가 가신들을 모아 현장으로 가는 데 시간이 많이 걸려 신속하게 대응하기 어려웠다. 또한, 동원된 다이묘나 가신들은 평소 소방 훈련을 받은 전문 인력이 아니었기 때문에 화재 진압에 큰 효과를 보기 어려웠다.

3. 2. 다이묘 화소 (大名火消)

大名火消|다이묘비케시일본어는 에도 시대 다이묘(大名)들이 동원되거나 자체적으로 조직한 소방대를 통칭한다. 막부의 명령에 따라 조직된 공식적인 소방대와 다이묘가 자신의 영지와 저택을 지키기 위해 자체적으로 운영한 소방대로 나눌 수 있다. 주요 다이묘 화소로는 곳곳 소방수, 다이묘 히케시, 방각 소방, 각자 소방대 등이 있었다.

=== 곳곳 소방수 (所々火消) ===

곳곳 소방수(所々火消|쇼쇼비케시일본어)는 간에이 16년(1639년)에 시작된 소방 조직이다. 같은 해 에도성 혼마루에서 발생한 화재를 계기로, 막부는 에도성 내 코요산 영묘의 소방 임무를 후다이 다이묘 모리카와 시게마사에게 맡긴 것이 그 시작이었다.[4] 이들은 후술할 다른 다이묘 화소들과 달리 담당 장소가 명확히 정해져 있었으며, 막부에게 중요한 지역을 화재로부터 보호하기 위해 설치된 전문적인 소방 조직이었다.

곳곳 소방수가 담당하는 장소는 겐로쿠 연간에 걸쳐 점차 늘어나, 에도성 각처를 비롯해 간에이지, 조조지와 같은 주요 사찰, 료고쿠 다리, 에이다이 다리 등의 중요 교량, 혼조 오코메 창고 등 막부의 주요 시설들을 총 36명의 다이묘가 나누어 담당하게 되었다.[5] 이후 교호 7년(1722년), 제8대 쇼군 도쿠가와 요시무네는 제도를 개편하여 중요 지역 11곳을 각각 1명의 다이묘가 전담하도록 했다. 개편 후 담당 장소는 에도성 내 5곳(코요산 영묘, 오테가타, 사쿠라다, 니노마루, 후키아게), 성 밖의 창고 3곳(아사쿠사 오코메 창고, 혼조 오코메 창고, 혼조 사루에 목재 창고), 사찰 3곳(우에노 간에이지, 시바 조조지, 유시마 세이도)이었다. 에도성 내의 핵심 지역은 후다이 다이묘에게 맡겨졌고, 토자마 다이묘는 주로 혼조 오코메 창고와 같이 에도성 밖에 위치한 시설의 소방을 담당했다.

=== 다이묘 히케시 (大名火消) ===

다이묘 히케시(大名火消|다이묘비케시일본어)는 간에이 20년(1643년)에 시작된 소방 조직이다. 곳곳 소방수, 방각 소방, 각자 소방대 등은 넓은 의미에서 이 다이묘 히케시의 일종으로 볼 수 있다.

이 조직 창설의 직접적인 계기는 간에이 18년(1641년) 정월 교바시 오케마치에서 발생한 대화재였다. 이 오케마치 화재는 에도의 대부분을 태우는 막대한 피해를 남겼다. 당시 쇼군 도쿠가와 이에미쓰가 직접 오테몬에서 소방 활동을 지휘하고 봉서를 통해 여러 다이묘를 소집했으나, 거센 불길을 잡기에는 역부족이었다.[5] 소방 지휘를 맡았던 오메츠케 카가즈메 타다즈미는 연기에 질식하여 순직했고, 소화 작업에 참여했던 소마 나카무라 번주 소마 요시타네는 사고로 중상을 입었다.

이 화재 이후 막부는 기존의 봉서 소방 체계를 검토하여, 2년 뒤인 간에이 20년(1643년), 6만 석 이하의 다이묘 중 16명을 선발하여 4개 조로 편성된 새로운 상설 소방 조직을 만들었다. 미즈타니 카츠타카, 이토 스케히사, 카토 야스오키 등이 초기 멤버로 임명되었다. 이 조직은 이후 몇 차례 개편을 거쳐 쇼호 원년(1644년)에는 10개 가문 3개 조, 쇼호 3년에는 9개 가문 3개 조, 게이안 2년(1649년)에는 10개 가문 3개 조로 편성이 바뀌었다.[6] [7] 이는 기존의 임시 소집 방식이었던 봉서 소방을 제도화한 것으로, 선발된 다이묘들이 직접 소방대를 지휘했다. 병력은 1만 석 당 30명씩 동원하여 총 420명으로 1개 조를 구성했고, 각 조는 10일씩 교대로 소방 임무를 수행했다. 화재가 발생하면 가장 가까운 곳의 담당 다이묘가 출동하여 무가(武家) 지역과 서민 지역의 구분 없이 소화 활동을 벌이도록 규정되었다.

대규모 화재 발생 시에는 기존처럼 로주(老中)가 봉서를 보내 다이묘들을 공식적으로 소집하여 소방 활동에 임하게 했는데, 이는 기존의 봉서 소방과 구분하여 '''증화소'''(増火消|마시비케시일본어)라고 불렀다.

다이묘 히케시는 화재 현장으로 출동할 때 화려하게 장식된 화재 복장을 갖춰 입은 가신들을 대동하고 대열을 이루어 행진하며 위세를 과시하는 경향이 있었다. 다이묘가 직접 화재 현장에 나가기도 했는데, 이때 입는 화재 복장은 점차 사치스러워져 막부로부터 여러 차례 규제를 받기도 했다. 그러나 이러한 경향은 쉽게 사라지지 않아, 심지어 소화 활동 중에 복장을 세 번이나 갈아입는 다이묘까지 등장하여 구경꾼들이 몰려들 정도였다고 전해진다.[8]

=== 방각 소방 (方角火消) ===

방각 소방(方角火消|호가쿠비케시일본어)은 메이레키 대화재가 발생한 해인 1657년, 제4대 쇼군 도쿠가와 이에쓰나 시대에 창설된 소방 조직이다.

메이레키 대화재 직후 다이묘 12명을 선발하여 사쿠라다, 야마노테, 시타야의 3개 방면을 담당하는 3개 조로 편성한 것이 시초였다. 이들은 다이묘 히케시의 일종으로, 자신이 담당하는 구역(방각)에 화재가 발생하면 즉시 출동하여 소화 활동을 벌였다. 겐로쿠 연간에는 동서남북 4개 방면을 담당하는 4개 조로 개편되면서 방각 소방이라는 명칭이 정착되었다. 이후 쇼토쿠 2년(1712년)에는 5개 방면 5개 조로 다시 개편되었다가, 교호 원년(1716년) 이후에는 오테 조와 사쿠라다 조의 2개 조(각 조 4명씩 총 8명의 다이묘)로 축소, 개편되었다. 개편 후에는 화재 발생 시 각각 오테몬과 사쿠라다몬에 집결하여 주로 에도성으로 불이 번지는 것을 막는 역할을 담당했다. 따라서 에도성 내에서 발생한 화재가 아닌 경우에는 로주의 지시를 받고 출동했으며, 발화 지점에서 직접 불을 끄기보다는 일정 거리를 두고 방어선을 구축하는 역할을 주로 맡았기 때문에 '''방다이묘'''(防ぎ大名|후세기다이묘일본어)라고도 불렸다.

방각 소방 담당 다이묘는 산킨코타이 제도로 인해 에도에 머무르고 있는 다이묘 중에서 선발되었다. 이들에게는 자신의 저택에 일반 다이묘보다 높은 망루를 설치하는 것이 허용되었다. 당시 다이묘 저택의 망루 건축은 엄격히 제한되었는데, 방각 소방 담당 다이묘는 3장(약 9.1m) 높이까지 허용된 반면, 다른 다이묘는 허가를 받더라도 2장 5척(약 7.6m)까지만 지을 수 있었다.[9]

방각 소방과 곳곳 소방의 동원 인원은 다이묘의 고쿠다카에 따라 차등적으로 규정되었다.

=== 각자 소방대 (各自火消) ===

각자 소방대(各自火消|카쿠지비케시일본어)는 여러 다이묘가 자신의 영지와 저택을 보호하기 위해 자발적으로 조직한 소방대를 말한다.

처음에는 자신의 다이묘 저택을 화재로부터 지키기 위한 자체 소방 조직으로 시작되었으며, 비교적 이른 시기부터 존재했던 것으로 보인다. 예를 들어, 요네자와번 우에스기 가문의 연보에는 간에이 18년(1641년) 화재 당시 로주의 봉서를 받고 출동한 기록에 "방화사두(防火士頭)", "소방방(消方組)" 등의 명칭이 등장한다.[15] 덴나 원년(1681년)경부터 막부는 다이묘들에게 자신의 저택 인근에서 화재가 발생하면 가신들을 동원하여 소화 활동을 돕도록 지시하기 시작했다. 이후 교호 2년(1717년)에는 인근 화재에 대한 출동이 의무화되면서 '''근처 소방대'''(近所火消|킨죠비케시일본어)라고도 불리게 되었다. 다음 해에는 상저택(上屋敷)뿐만 아니라 중저택(中屋敷)과 하저택(下屋敷)에서도 화재 시 출동하도록 명령이 확대되었다. 정해진 출동 범위에 따라 '''3정 소방대'''(三町火消|산초비케시일본어), '''5정 소방대'''(五町火消|고초비케시일본어), '''8정 소방대'''(八町火消|핫초비케시일본어) 등의 별칭으로 불리기도 했다. 여기서 '정(町)'은 척관법의 거리 단위로, 1정은 약 109m에 해당한다. 다이묘의 친척 저택이나 가문의 보리사 등 정해진 범위를 넘어 출동하는 경우에는 '''문병 소방대'''(見舞火消|미마이비케시일본어)라고 칭하기도 했다.[16]

각자 소방대 중에서는 특히 가가번 마에다 가문이 운영했던 '''가가 토비'''(加賀鳶|카가토비일본어)가 유명하다. 3개 조로 편성된 가가 토비는 화려한 복장과 뛰어난 소방 능력으로 명성을 떨쳤다.[17] 이들의 위풍당당한 행렬 모습은 우타가와 도요쿠니나 우타가와 쿠니요시와 같은 유명 우키요에 화가들에 의해 그림으로 남겨졌으며, 가와타케 모쿠아미의 가부키 작품 『맹인장옥 매가 가가 토비』(盲長屋梅加賀鳶|메쿠라 나가야 우메가 카가토비일본어)의 소재가 되기도 했다.

한편, 하타모토의 경우에는 교호 7년(1722년)에 '''비화 방지 조합'''(飛び火防ぎ組合|토비히후세기쿠미아이일본어)이라는 65개의 조합을 만들게 하여, 조합 내에서 화재가 발생하면 서로 도와 소화 활동에 나서도록 의무화했다.

3. 3. 정화소 (定火消)

메이레키 3년(1657년) 1월, 혼고에서 발생한 화재는 에도 역사상 최악의 피해를 낳았다. 메이레키 대화재(후리소데 불)라고 불리는 이 화재로 인해 에도성 천수각이 소실되었고, 에도 시내에서 약 68,000명으로 추정되는 희생자가 발생했다.메이레키 대화재를 계기로 기존 방식으로는 대규모 화재에 대처할 수 없다는 점이 명확해지자, 에도 막부는 소방 제도 확립에 힘썼다. 에도 시내 재건 과정에서 다이묘 저택, 하타모토 저택, 사찰 일부를 교외로 이전시키고, 연소 확산을 막기 위한 화재 방지 구역을 확보했다. 또한, 기와 지붕이나 토장 건물 같은 내화 건축을 장려하여 화재에 강한 도시를 만들고자 했다. 이와 함께 새로운 소방 조직인 방각 화재 진압대와 정화재 진압대를 편성했다.

'''정화소'''(定火消|조비케시일본어)는 만지 원년(1658년) 9월 8일에 창설된 막부 직할 소방대이다.[11]

메이레키 대화재 다음 해, 4,000석 이상의 하타모토 4명(아키야마 마사후사, 곤도 요시마사, 나이토 마사요시, 마치노 유키노리)을 선발하여 각각 요리키 6명, 도신 30명을 배속시켜 설치되었다. 이는 막부 직할 소방 조직으로, 와카도시요리의 감독을 받았으며 국간 찰의 직책에 해당했다.

정화소의 책임자는 소방역(앞서 언급된 4,000석 이상 하타모토)이었다.[11] 요리키와 도신의 지휘 아래 직접 소화 활동에 참여한 인력은 '와엔'(臥煙|가엔일본어)이라고 불렸다.[11] 선발된 하타모토 4명에게는 전용 소방 저택과 소방 도구가 지급되었고, 와엔을 고용하는 비용으로 300인분의 봉록(300인 부치)이 추가로 지급되었다. 4곳의 소방 저택은 각각 오차노미즈, 고지마치 한조몬 외곽, 이이다초, 고이시카와 덴쓰인 앞에 설치되었는데, 모두 에도성의 북서쪽에 위치했다. 이는 겨울철에 자주 부는 북서풍으로 인한 에도성 화재를 막기 위한 배치였다.[12] 정화소는 담당 구역에서 화재가 발생하면 출동하여 신분(무가·마을 사람)에 관계없이 소화 활동을 벌였다. 또한 화재 현장의 치안 유지도 담당했으며, 이를 위해 철포 소지와 연습이 허가되었다. 소화 활동 외에도 비상시에는 소방역이 부하들을 이끌고 고쇼구미의 후방을 지원하도록 되어 있었으며, 전장에서도 화재 복장을 사용하도록 규정되어 있었다.[11]

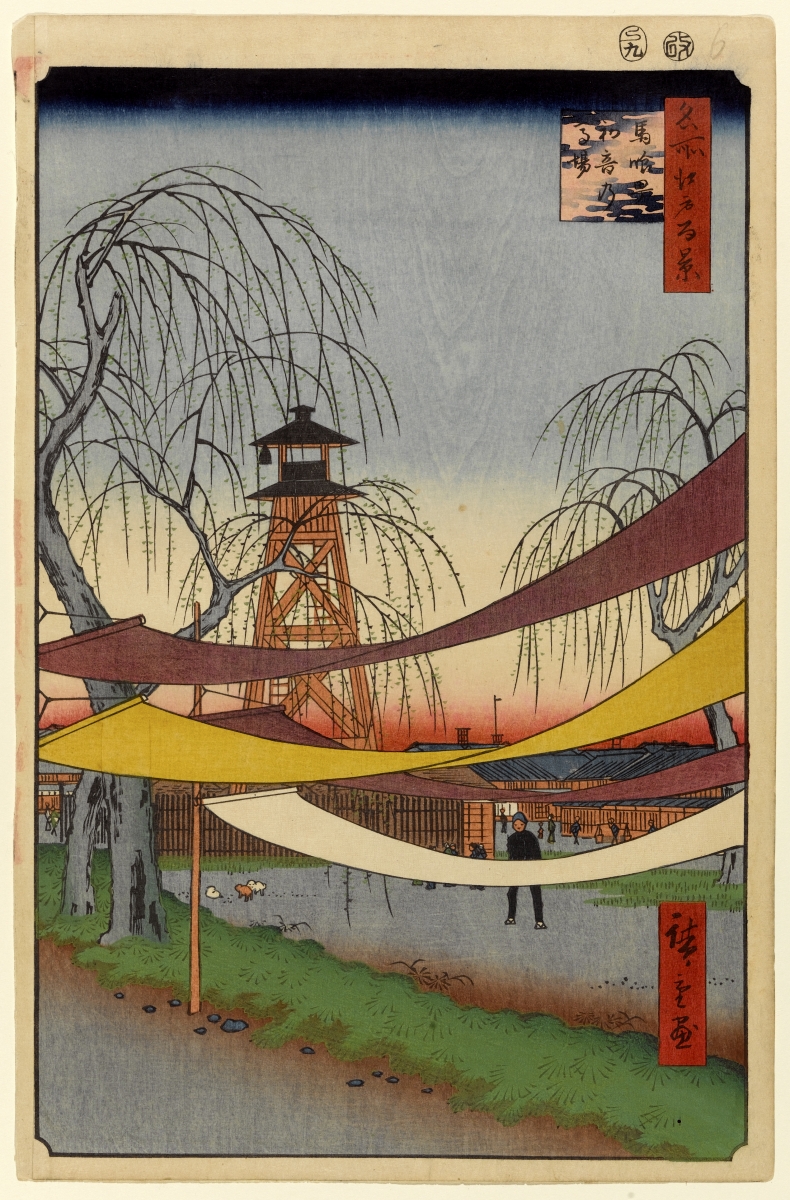

이듬해인 1659년 1월 4일, 로주 이나바 마사노리가 이끄는 정화소 4개 조가 우에노 도쇼구에 모여 위세를 과시하며 '''出初|데조메일본어'''를 거행했다. 이것이 '''데조메식'''의 시작이 되었고, 이후 매년 1월 4일 우에노 도쇼구에서 데조메 행사가 열리게 되었다.[13]

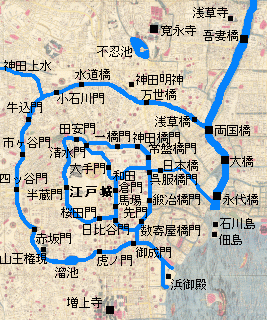

만지 2년(1659년)과 3년(1660년)에 걸쳐 다이칸초 등 4곳, 간분 2년(1662년)과 겐로쿠 8년(1695년)에도 니혼바시하마초 등에 추가로 정화소가 설치되어, 총 15개 조가 에도성을 둘러싸는 형태로 배치되었다. 그러나 호에이 원년(1704년) 이후에는 10개 조(정원 1,280명)로 축소되었다.[11]정화소 삭감의 이유는 에도 막부의 재정난 때문이었다. 대신 하치오지 센닌 도신에게 소방역이 명해졌지만, 큰 활동 없이 폐지되었다. 이 때문에 정화소는 '''십인 저택'''(十人屋敷)이나 '''십인 소방'''(十人火消) 등으로 불리기도 했다.[11] 당시 10곳의 소방 저택 위치는 다음과 같다.

정화소로 임명된 하타모토는 가족과 함께 소방 저택에서 거주했다. 소방 저택은 약 3,000평의 넓은 부지를 가졌으며, 긴급 출동용 말도 준비되어 있었다. 부지 내에는 높이 약 9.1m(3장)의 망루가 설치되어 신호용 북과 반종을 갖추고 있었다. 이러한 소방 저택은 현대 소방서의 원형으로 여겨진다. 저택 안에는 와엔들이 잠자고 생활하는 詰所|쓰메쇼일본어가 있었는데, 밤에는 긴 통나무 하나를 베개 삼아 여러 명이 나란히 잠을 잤다. 화재 발생 연락이 오면 불침번이 통나무 끝을 망치로 두드려 와엔들을 일제히 깨워 출동시켰다. 출동 시에는 화재 복장을 착용하고, 纏番|마토이반일본어(표식 깃발을 든 사람)을 선두로 기마 상태의 정화소(소방역)와 요리키가 뒤따르고, 그 뒤를 도신과 와엔이 따르는 대열을 이루어 화재 현장으로 향했다.

4. 마치 화소 (町火消)

에도 시대 상인들에 의해 조직된 소방 조직으로, '''마을 소방'''(町火消|마치비케시일본어)이라고도 한다. 무사 계급 중심의 무가 화소(武家火消|부케비케시일본어)와 함께 에도 소방 체계의 한 축을 이루었다.[1] 초기에는 무가 화소가 주로 활동했으나, 에도 시대 중기 제8대 쇼군 도쿠가와 요시무네가 추진한 교호 개혁 과정에서 오카 타다스케의 주도로 제도화되었다. 이후 점차 중요성이 커져 에도 시대 후기부터 막부 말기에 이르러서는 에도 지역 소방 활동의 실질적인 중심 역할을 담당하게 되었다.[1]

4. 1. 점포 소방 (店火消)

'''점포 소방'''(店火消|타나비케시일본어)은 에도 시대 촌민들이 스스로 조직한 소방 조직이다.막부는 촌인 지역의 화재에 대응하기 위해, 1648년(게이안 원년) "각 마을에 인부 10명씩을 갖춰둘 것, 소화에 참가한 자에게는 포상을, 참가하지 않은 자에게는 벌을 줄 것"이라는 내용의 포고를 내렸다. 이렇게 화재 시 동원된 촌민들을 점포 소방 또는 '''구급 소방'''(駆け付け火消|카케츠케비케시일본어)이라고 불렀다. 하지만 이는 무가의 소방 조직처럼 체계적으로 제도화된 것은 아니었다.

메이레키 대화재 이후인 1658년(만지 원년), 미나미텐마쵸 등 23개 마을이 소방 인부 167명을 모아 공동으로 화재 진압에 나서는 약정을 맺고 소방 조합을 결성했다. 이 소방 인부들은 마을 이름과 도장이 찍힌 하오리를 착용하는 등, 후일 촌방화 소방의 원형으로 여겨진다. 막부는 이 소방 조합의 활동을 인정하고 다른 지역에도 비슷한 활동을 권장했으나, 소방 인부를 상시 고용하는 데 따르는 경제적 부담 때문에 23개 마을 외에는 널리 확산되지 못했다.

4. 2. 마치 화소 (町火消)

'''마치비케시'''(町火消일본어)는 제8대 쇼군 도쿠가와 요시무네 시대에 시작된, 마을 사람들(주로 신체 능력이 뛰어난 토비 직공)에 의한 소방 조직이다.

교호 개혁 시기, 잦은 화재로 인한 막부 재정 악화를 막기 위해 소방 제도 확립이 중요한 과제로 떠올랐다. 1717년(교호 2년) 남정 봉행이 된 오카 타다스케는 이듬해인 1718년(교호 3년), 명주들과 도쿠가와 요시무네의 신임을 받던 유학자 오규 소라이의 의견을 수렴하여 마치비케시 설치령을 내렸다. 마치비케시는 마치 봉행의 지휘를 받았으며, 운영 비용은 각 마을이 부담했다. 초기에는 화재 발생 시, 화재 지점을 기준으로 바람이 불어오는 쪽 2개 마을과 양옆 2개 마을, 총 6개 마을에서 각각 30명씩, 총 180명이 출동하여 소화 작업을 벌이는 체제였다. 하지만 마을 크기와 인구 차이가 크고, 지도상의 지역 할당 방식이 혼란을 야기하여 제대로 기능하지 못했다.

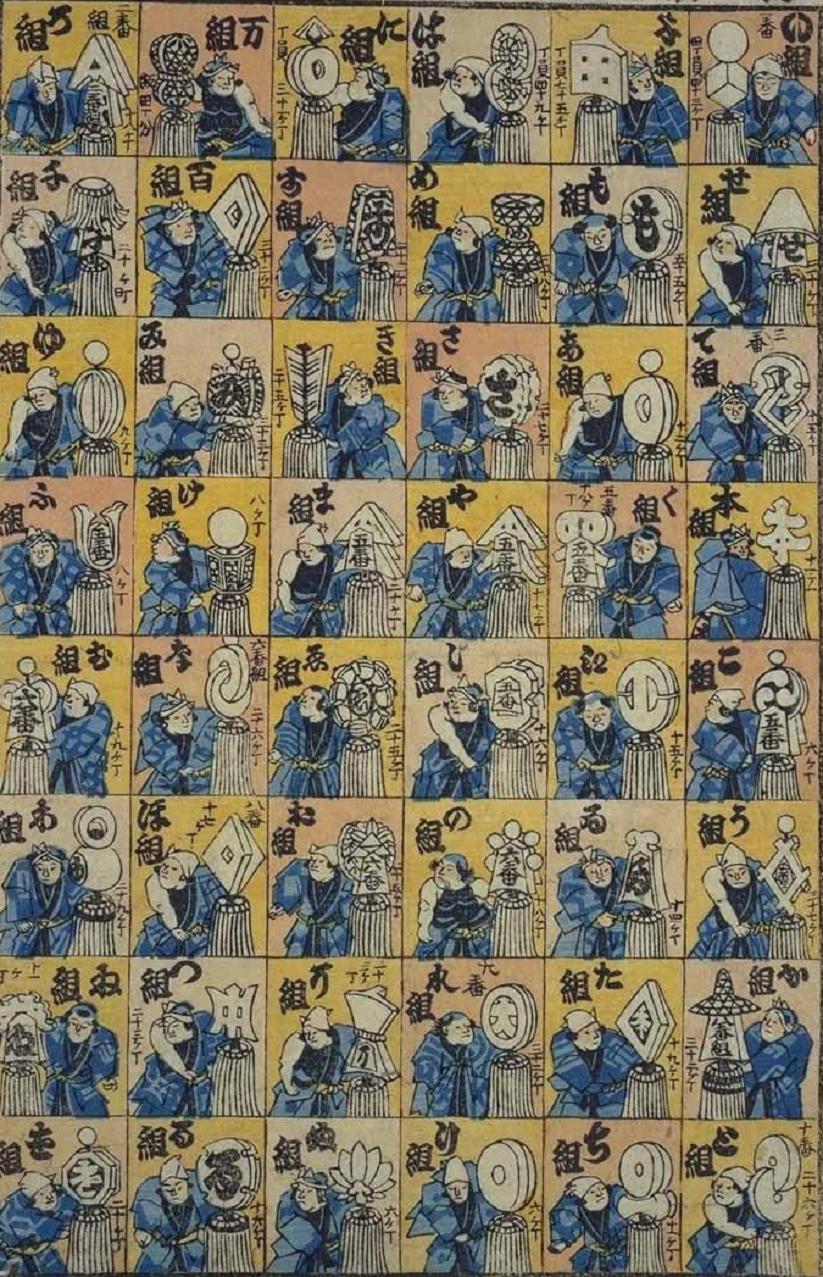

1720년(교호 5년), 지역 할당 방식이 수정되어 약 20개 마을을 1개 조로 묶었다. 스미다 강 서쪽 지역을 담당하는 '''이로하조'''(いろは組일본어) 47개 조와 동쪽의 혼조・후카가와 지역을 담당하는 16개 조의 마치비케시가 설치되었다. 이때 각 조를 구분하기 위한 표식으로 마토이(纏일본어)와 노보리(幟일본어)가 제작되었다. 이는 혼란스러운 화재 현장에서 소속을 나타내는 실용적인 목적이었으나, 점차 각 조의 상징으로 자리 잡았다. 1730년(교호 15년)에는 이로하 47개 조를 다시 1번 조부터 10번 조까지 10개의 대조(大組)로 나누고, 큰 마토이를 지급하여 지휘 체계를 강화했다. 이를 통해 더 많은 인원을 효율적으로 화재 현장에 동원할 수 있게 되었다. 한편, 각 마을의 부담을 줄이기 위해 마을별 동원 인원은 15명으로 줄였고, 마치비케시 전체 정원은 17,596명에서 9,378명으로 감축되었다[19]。

이후 'ん組'에 해당하는 '혼조'(本所) 조가 3번 조에 추가되면서 '''이로하 48조'''(いろは48組일본어)가 완성되었다. 혼조・후카가와 지역의 16개 조는 북조・중조・남조의 3개 조로 재편되었다. 1738년(겐분 3년)에는 대조 중 4번 조와 7번 조가 명칭이 불길하다는 이유로 각각 5번 조와 6번 조에 흡수 통합되어, 대조는 총 8개 조가 되었다. 이 해의 마치비케시 정원은 10,642명이었으며, 이 중 토비 인부가 4,077명, 가게 인부(店人足)가 6,565명이었다[20]。

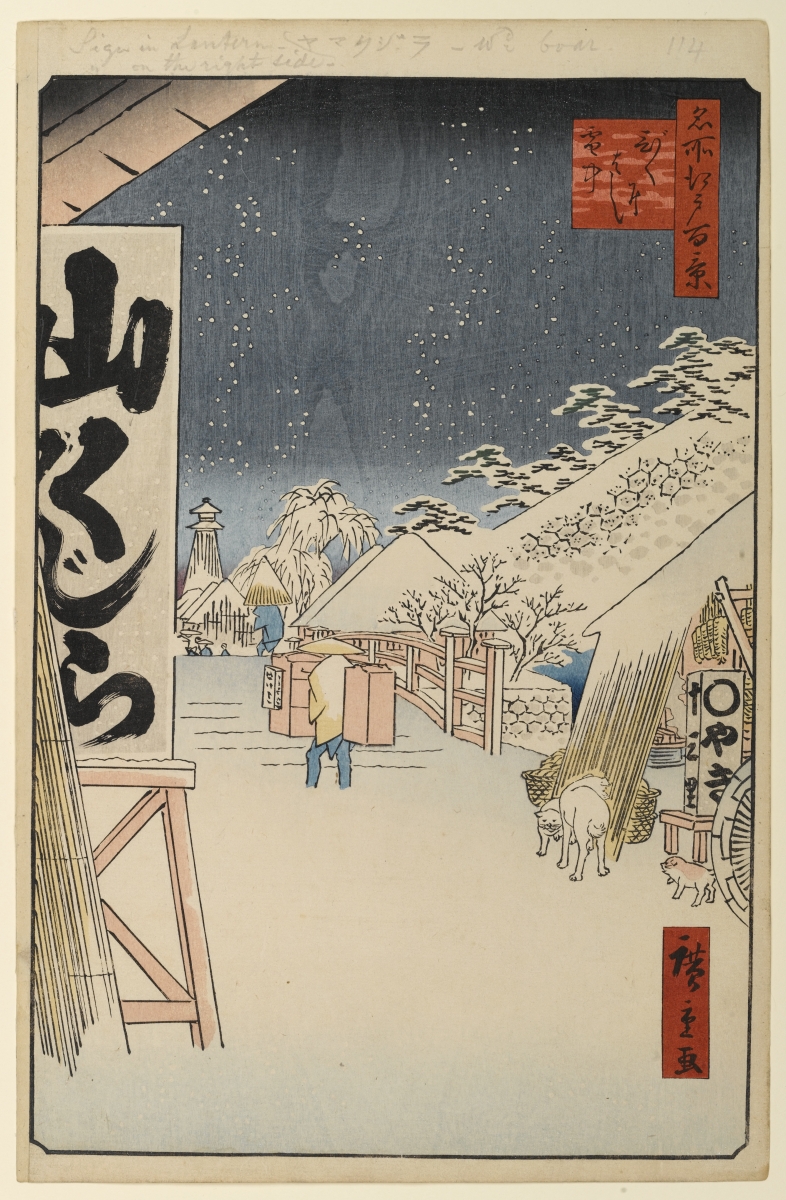

마치비케시는 매년 정월 4일에 각 조의 마을에서 사다리 타기(梯子乗り일본어)와 키야리 노래(木遣り歌일본어)를 선보이는 '''하츠데'''(初出일본어) 행사를 열었다. 이는 기존의 정화 소방대(定火消)가 실시하던 데조메시키(出初式)를 본뜬 것이다.

이로하 48조는 이로하 노래의 문자를 각 조의 명칭으로 사용했다("이조", "로조", "메조" 등). 하지만 이로하 문자 중 '헤'(へ), '라'(ら), '히'(ひ), '응'(ん)은 발음이 좋지 않거나 불길한 의미(헤=방귀, 라=남근, 히=불, 응=끝)를 연상시킨다는 이유로 각각 '백'(百), '천'(千), '만'(万), '본'(本)으로 대체되었다. 이로하 48조 중 '메조'(め組)는 1805년(분카 2년)에 '메조의 싸움'이라는 사건을 일으킨 것으로 유명하며, 메이지 시대에는 다케시바 키스이의 작품으로 가부키 연극 '신메이 메구미 화합 투조'의 소재가 되기도 했다.

마치비케시 외에도 1722년(교호 7년)에는 다리 근처에서 장사하던 이발소 직공들에게 다리의 소방을 맡긴 '''하시비케시'''(橋火消일본어, 다리 소방대)가 조직되었다. 당시 다리 부근의 이발소는 화재 위험이 높아 철거 또는 지대 징수가 검토되었으나, 이발소 직공들이 자발적으로 소방 도구를 갖추고 다리 방화를 담당하겠다고 신청했다. 오오카 타다스케는 이를 받아들여 하시비케시가 성립되었다. 다리가 없는 야마노테 지역의 이발소는 화재 발생 시 남북의 마치부교소로 달려가도록 지시받았다.

1735년(교호 20년), 다리 방화 담당은 마치비케시로 이관되었고, 이발소 직공들은 화재 시 마치부교소로 출동하는 역할로 변경되었다. 이후 1842년(덴포 13년) 덴포 개혁으로 이발소 조합이 해산되자, 마치부교소 출동 임무는 각 마을의 명주들에게 맡겨졌다[21]。

마치비케시의 활동 범위는 초기에는 서민 거주 지역에 한정되었으나, 점차 확대되었다. 이로하조 설립 이후 서민지에 인접한 무사 저택 화재 시 진화가 어려울 경우 소화 활동을 허가받았고, 1722년에는 218m 이내의 무가 저택 화재 시 소화하도록 명령받았다. 1731년(교호 16년)에는 막부 시설인 하마 어전(浜御殿)의 창고 방화를 '스조'(す組) 등에 맡긴 것을 시작으로, 각지의 쌀 창고, 금좌(金座), 신사, 교량 등 중요 시설의 소방도 마치비케시에게 맡겨졌다.

1747년(엔쿄 4년) 에도성 니노마루 화재 때는 처음으로 마치비케시가 성 안으로 출동했다. 니노마루는 전소되었지만, 마치비케시는 정화 소방대나 다이묘 소방대(大名火消)가 진화한 후 뒷정리를 담당하여 막부로부터 포상을 받았다. 이후 1838년(덴포 9년) 니시노마루 화재, 1844년(덴포 15년) 혼마루 화재 등에서도 에도성 내로 출동하여 활약하고 포상을 받았다.

막부 말기에는 정화 소방대가 1개 조로 축소되는 등 무가 소방 조직이 대폭 감축되면서, 에도의 소방 활동은 사실상 마치비케시가 전담하게 되었다. 마치비케시의 활동은 소방에만 국한되지 않았다. 흑선 내항 시에는 시중 경비를 담당했고, 보신 전쟁 중에는 치안 유지 활동에도 참여했다. 또한 1864년(겐지 1년) 조슈 정벌 당시 조슈 번의 에도 번저 파괴 명령을 수행했으며, 도바·후시미 전투 패배 후에는 마치비케시 대원들에게 병사 훈련을 시키는 등, 쇠퇴하는 막부가 이들을 병력으로 활용하려는 움직임도 있었다[22]。

1872년(메이지 5년), 메이지 신정부에 의해 마치비케시는 '''소방조'''(消防組일본어) 39개 조로 개편되었으며, 이는 현재 일본 소방단의 기원이 되었다. 이후 1912년(다이쇼 1년), 마치비케시 성립 이후 순직한 대원들의 넋을 기리고 공적을 기리기 위해 센소지 경내에 '소방 순직자 표창비'가 건립되었다. 제2차 세계 대전 이전까지는 매년 11월 3일, 전후에는 5월 25일에 위령제가 열리고 있다[23]。

5. 화소 인부 (火消人足)

소방 조직의 구성원으로서의 화소는 '''화소 인족'''(火消人足|ひけしにんそく일본어, 화소 인부)이라고도 불렸다.[1] 대표적인 화소 인부로는 정화소 휘하의 와엔(臥煙, がえん)과 마치 화소의 핵심을 이룬 도비닌소쿠(鳶人足, とびにんそく, 비 직공) 등이 있다.[1]

이들은 각 조직에 대한 강한 소속감과 거친 기질 때문에 종종 소동을 일으키기도 했다. 대표적인 사건으로는 '가가 도비와 정화소의 싸움'이나 '메구미의 싸움' 등이 있다.[1]

화소 인부들의 주된 소화 방식은 화재 현장 주변의 건물을 파괴하여 불길이 더 이상 번지는 것을 막는 파괴 소방(破壊消防, 제거 소화법)이었다.[1] 메이와 연간(1764년~1772년) 무렵부터는 용두수(竜吐水, りゅうどすい)라는 목재 수동 펌프 등도 소화 활동에 보조적으로 사용되기 시작했다.[1]

5. 1. 가엔 (臥煙)

'''가엔'''(臥煙|가엔일본어)은 정화소(定火消)에 고용된 화소(火消) 인부를 말한다. 이들은 정화소가 화재 현장에서 벌이는 소화 활동의 주력이었다. 소방 활동만을 위해 고용된 전속 인부였기 때문에, 토비 등 다른 본업을 가지면서 정화소 일을 돕던 인부와는 구분되었다.가엔은 반드시 에도 출신이어야 채용될 수 있었으며, 상투는 '야코이초'(奴銀杏)라는 독특한 방식으로 멋을 내어 묶었다. 한겨울에도 하피 한 장만 걸치고 지냈으며, 온몸에 문신을 새긴 사람이 많았다고 전해진다. 화재 현장으로 출동할 때는 흰 족대를 신고, 새것으로 된 육척 시메코미를 착용한 뒤, 반텐 한 장만을 걸쳤는데, 이 반텐에는 자수 장식조차 없었다.

평소 가엔들은 화소 저택의 큰 방에서 공동으로 생활했으며, 도박을 하거나 싸움을 벌여 소란을 피우는 일도 잦았다. 또한, 거리로 나가 상가에 제니사시를 강매하기도 했다. 만약 이를 사지 않는 상가가 있으면, 화재가 났을 때 소동을 틈타 보복으로 그 집을 파괴하는 등 마을 주민들 사이에서 평판이 좋지 않았다.

화재 현장에서 임무 중 사망한 가엔은 요츠야에 있던 가엔사(臥烟寺, 현재는 없음)라는 절에 매장되었다.[28]

5. 2. 점인족과 토비닌소쿠 (店人足과 鳶人足)

정화수(町火消)의 구성원은 초기에 지차(地借)·점차(店借, 세입자)·고용인 등, 점인족(店人足, 타나닌소쿠)이라고 불리는 일반 마을 사람들이었다. 이는 교호 4년(1719년)에 명주(名主)에게 토비 직인을 고용하지 말라는 명령이 내려졌기 때문이다.[29]그러나 에도 시대의 소화 활동은 연소를 막기 위해 화재 현장 주변 건물을 파괴하는 파괴 소방이 주를 이루었으며, 이는 일반 마을 사람보다 토비 직인에게 더 적합한 방식이었다. 명주들이 많은 점인족을 동원하는 것보다 소수의 토비 직인을 동원하는 것이 더 효율적이라고 주장함에 따라, 정화수의 중심은 점차 토비 직업을 가진 토비닌소쿠(鳶人足, 토비닌소쿠)로 구성되게 되었다.[30]

토비닌소쿠에게는 마을 비용으로 '아시도메센'(足留銭)을 비롯하여 두건, 하피(法被), 모모히키 등의 화재 복장이 지급되었다. 또한 화재 현장에 출동했을 때는 아시도메센과 별도로 수당이 지급되었다. 화재가 발생하면 정해진 화재 진압 인력 중에서 토비닌소쿠가 먼저 출동했으며, 큰 화재의 경우에는 나머지 점인족도 동원되었다.

5. 3. 마치 화소의 구성

정화(町火消|마치비케시일본어)는 정봉행의 지휘를 받았다. 정화를 통솔하는 두령(頭取|토도리일본어), 이로하조(いろは組일본어) 등의 각 조를 통솔하는 두목(頭|카시라일본어), 마토이 소지와 사다리 소지(합쳐서 도구 소지), 평인(平人|히라비토일본어, 도비 인부), 도테조(土手組|도테구미일본어, 하인부, 화소 수에는 포함되지 않음)로 구성되었다. 두령에게는 1로·2로·어직(御職일본어)의 계급이 있었으며, 어직은 얼굴마담이라고도 불리며 에도 시중에서 널리 알려진 존재였다. 에도 전체에서 약 270명 있었던 두령은 역사나 요리키와 함께 에도 삼남(江戸の三男|에도노 산오토코일본어)이라고 불리며 인기가 있었고, 에도 사람의 대표이기도 했다[31].5. 4. 소방 활동과 갈등

정화(町火消)의 출동 범위는 처음에는 서민 지역에 한정되었으나 점차 확대되었다. 이로하 48조가 설립된 후, 서민지에 인접한 무사 계급의 거주지(무가지)에 화재가 발생하여 진화가 어려울 경우 소화 활동을 하도록 허용되었다. 교호 7년(1722년)에는 2정(町, 약 218m) 이내의 무가 저택 화재 시 소화를 명령받았다. 이후 교호 16년(1731년)에는 막부 시설인 하마고텐(浜御殿)의 창고 방화를 '스(す)조' 등이 담당하게 된 것을 시작으로, 각지의 쌀 창고, 금좌(金座), 신사, 교량 등 중요 시설의 소방도 정화에게 맡겨졌다.엔쿄 4년(1747년) 에도성 니노마루(二の丸) 화재 때는 처음으로 정화가 에도성 안까지 출동했다. 니노마루는 전소되었지만, 정화와 다이묘비케시(大名火消)가 진화 후 처리를 담당했고, 막부로부터 포상을 받았다. 이후에도 덴포 9년(1838년) 니시노마루(西の丸) 화재, 덴포 15년(1844년) 혼마루(本丸) 화재 등에서 에도성 내로 출동하여 활약했으며, 모두 포상을 받았다.

막말 시기에는 무가 소방 조직인 다이묘비케시 등이 대폭 축소되면서 에도의 소방 활동은 거의 정화에게 위임되었다. 정화의 활동은 소방에만 국한되지 않았다. 흑선 내항 시에는 시중 경비를 담당했고, 보신 전쟁 시기에는 치안 유지 활동도 수행했다. 또한, 겐지 원년(1864년) 조슈 정벌 당시 조슈 번의 에도 번저 파괴 명령을 받았고, 도바·후시미 전투 패배 후에는 정화 대원들에게 병사 훈련을 시키는 등, 쇠퇴하는 막부가 정화를 군사력으로 편입하려는 움직임도 있었다.[22]

메이지 5년(1872년), 신정부에 의해 정화는 '''소방조'''(消防組) 39개 조로 개편되어 그 활동은 현재의 소방단으로 이어졌다. 이후 다이쇼 원년(1912년), 정화 성립 이후 순직한 대원들의 위령과 현창을 목적으로 센소지에 '소방 순직자 표창비'가 건립되었다. 제2차 세계 대전 이전까지는 매년 11월 3일에, 전후에는 5월 25일에 위령제가 거행되고 있다.[23]

정화 대원들 사이의 싸움은 크게 화재 현장에서의 싸움과 화재와 무관한 싸움으로 나눌 수 있었다. 전자는 주로 소화 활동 시 공을 세우려는 경쟁심 때문에 발생했으며, 소화구 쟁탈(消口争い, 케시쿠치아라소이)이라고 불렸다. 후자는 대원들의 거친 기질이나 지역 내 세력 다툼 등이 원인이었으며, 싸움 상대가 다른 정화 대원으로 한정되지는 않았다. 정화대끼리의 싸움에서는 사망자가 발생하거나, 화해를 위해 막대한 비용을 들여 화해 의식을 치르는 등 큰 소동이 벌어지기도 했다. 분세이 원년(1818년) '치(ち)조'와 '오(を)조'의 화해식에서는 료고쿠의 극장을 빌려 에도 전역의 조(組)에서 1,000명이 넘는 인원이 모여 정해진 절차와 구령에 따라 아침부터 저녁까지 성대하게 거행되었다.[5]

화재 현장에 도착한 정화대는 조(組)의 이름을 적은 나무 패찰(소화 패찰(消札), 케시후다)을 근처 집 처마에 걸고, 마토이(纏)를 든 대원을 지붕 위로 올려 보내 집합 신호로 삼는 동시에 어느 조가 활동 중인지 알렸다. 소화 패찰은 포상을 받을 때 증거가 되기도 했기 때문에, 나중에 도착한 조가 자신들의 패찰로 몰래 바꿔 달거나, 마토이를 든 사람을 지붕에서 억지로 끌어내리고 자신들의 조가 현장을 차지하려는 행위가 나타났다. 이로 인해 정작 중요한 소화 활동은 뒷전이고 싸움부터 벌이는 일이 잦았다. 막부는 여러 차례 포고령을 내려 화재 현장에서의 싸움을 금지했지만, 에도 시대 초기에는 무가 소방대끼리, 정화대 탄생 후에는 무가 소방대와 정화대 사이에서, 무가 소방대가 쇠퇴한 후에는 정화대끼리 공명심 경쟁이 끊이지 않아 싸움은 사라지지 않았다.

교호 3년(1718년), 정화대와 가가토비(加賀鳶) 사이에 벌어진 싸움은 현장에서의 소화권(消口) 다툼에서 시작되어 사망자가 발생하는 사건으로 번졌다. 정화대 측의 센고쿠 히사하루(仙石久治)가 가가 번주 마에다 쓰나노리(前田綱紀)에게 배상을 요구하는 사태에 이르렀다. 이 사건은 노중(老中)에게 소송이 제기되고, 마치부교(町奉行) 오오카 타다스케(大岡忠相)가 조사를 벌였으며, 최종적으로는 쇼군 도쿠가와 요시무네(徳川吉宗)가 센고쿠 히사하루에게 엄중히 주의를 주는 것으로 마무리되었다.

분카 2년(1805년) 정월, 시바 신궁 경내에서 열린 권진스모(勧進相撲) 구경 중에 토비닌소쿠(鳶人足, 건설 현장 인부)의 입장 문제를 둘러싸고 시작된 다툼이 스모 선수 십여 명과 메구미(め組) 소속 화소(火消) 인부 100명 이상이 뒤엉킨 큰 싸움으로 번졌다. 이 싸움은 큰 화제가 되어, 분세이 5년(1822년) 이치무라좌(市村座)의 『어섭소가윤정월』(御摂曾我閏正月), 메이지 5년(1872년) 나카무라좌(中村座)의 『연모스모봄의 얼굴』(魁相撲春顔觸), 메이지 23년(1890년) 신토미좌(新富座)의 『신메이케이번합조합』(神明恵和合取組) 등 세 차례에 걸쳐 가부키 연극으로 만들어졌다.

6. 소방 도구 (火消道具)

'''纏'''(마토이)는 에도 시대 소방의 상징으로 여겨졌으며, "纏이 불을 껐다"고 말해지기도 했다.[32] 원래는 무사가 전장에서 사용하던 가문의 문양이 새겨진 깃발이나 말표에서 유래했다. 초기에는 깃발 형태의 纏이 사용되었으나, 이후 다시(だし)라고 불리는 큰 머리 장식과 말련(纏 주위에 가늘고 긴 두꺼운 종이나 가죽을 늘어뜨린 것)을 갖춘 형태로 변화했다. 각 조(組)를 상징하는 다양한 종류의 纏이 있었는데, 도요토미 히데요시로부터 하사받았다는 전설이 있는 가가토비(加賀鳶)의 纏이나, 오카 타다스케가 고안하여 둥근 구슬과 사각형의 대를 조합한 "이구미(い組)"의 纏[33] 등이 유명하다.

다이묘 소방관의 '''화재 의상'''은 머리에 화재 두건(화재 투구), 몸에는 가죽 하오리, 가슴받이, 훈도시(혹은 노바카마) 등으로 구성되었다. 화재 두건에는 호화로운 입체 장식과 목가리개가 부착되었고, 가죽 하오리에는 금실 테두리나 화려한 채색이 더해지는 등 매우 화려했다.

마을 소방관(마치비케시)의 복장은 주로 반텐, 복대, 모모히키 등이었다. 화재 현장에는 여기에 더해 자수 두건(고양이 두건처럼 눈 부분만 뚫려 있음)이나 무릎 아래까지 오는 긴 자수 반텐 등을 입고 출동했다. 반텐의 등에는 각 조의 문양이, 옷깃에는 조의 이름이 새겨져 있었다. 긴 자수 반텐 중에는 안감에 니시키에 풍의 화려한 무늬를 넣은 것도 있었으나, 덴포 개혁 시기에 사치품으로 규제되었다.

화재 현장에서는 다양한 도구가 사용되었다.

- '''사다리''': 주로 지붕에 오르거나 물을 운반하는 발판으로 사용되었다. 사다리 담당은 일반 토비(鳶) 인부보다 상위 계층이 맡았으며, 불에 잘 타지 않도록 물을 머금은 신선한 대나무로 만들어졌다.

- '''토비구치'''(とびぐち), '''사스마타'''(さすまた), '''톱''': 화재 발생지나 주변 건물을 파괴하여 불길이 번지는 것을 막는 파괴 소방에 사용되었다. 특히 토비구치는 소방관이 항상 휴대하는 도구였으며, 종종 싸움에 사용되기도 하여 에도 막부에 의해 길이에 제한이 가해졌다.

- '''용토수'''(りゅうどすい), '''독룡수'''(どくりゅうすい), '''물총''', '''겐바오케'''(げんばおけ, 2명이 메는 큰 통): 화재 지점에 직접 물을 뿌리거나 소방 인부에게 물을 뿌려 열기를 식히는 데 사용되었다. 용토수는 나무로 만든 수동 펌프로, 공기 압력을 이용하여 물을 약 15m까지 뿜어낼 수 있었으나, 지속적인 물 공급이 어려워 실제 소화에는 큰 도움이 되지 못했다고 평가된다.

- '''큰 부채''', '''미즈무시로'''(みずむしろ): 불티를 털어내거나 물에 적셔 불길을 덮어 연소를 막는 데 사용되었다. 미즈무시로는 해초 등으로 만든 멍석으로, 물에 적시기 위해 '''물통'''을 사용했다.

화재를 조기에 발견하기 위한 설비로는 '''망루'''나 '''화재 감시 사다리'''가 설치되었다. 화재 발견 시에는 '''반종'''이나 '''판목'''을 쳐서 화재 발생을 알리고 출동 신호로 삼았는데, 화재 현장의 거리 등에 따라 치는 방법이 정해져 있었다.

7. 에도 이외 지역의 화소

에도 이외의 대도시나 각 번의 성하 마을에서도 화재 진압 조직은 존재했지만, 에도처럼 대규모로 제도화되지는 않았다.

예외적으로 가가 번(加賀藩) 마에다 가의 본거지인 가나자와(金沢)에서는 소방 조직이 잘 정비되어 있었다. 1,000석 이상의 번사 10명을 소방수로 지정하여 망루를 갖춘 저택에서 항상 화재 진압 복장을 갖추고 대기하도록 했다. 시내에는 82곳의 망루 사다리가 설치되었고, 집집마다 지붕에는 물을 담는 천수통이 상비되어 있었다. 특히 바람이 강한 날에는 남녀 구분 없이 시내 주민들에게 화재 예방 순찰을 시키는 등, 에도보다 앞선 방화 체제를 갖추고 있었다. 에도에서 '가가토비'가 명성을 떨친 배경에는 이러한 가가 번의 충실한 방재 제도가 있었다고 평가된다.[24]

교토의 소방 체제는 교토 쇼시다이 및 정봉행소의 지휘 아래 운영되었다. 초기에는 마을 사람들이 동원되는 '정화소'(町火消)와 인근 여러 번(藩)에서 파견된 '교토 화소'(京都火消), 그리고 '교토 상화소'(京都常火消) 등이 있었으나, 시기에 따라 제도는 변화했다. 안에이 8년(1779년) 11월에는 정봉행소가 전문 소방 인력을 고용하는 '정봉행소 화소'(定番火消) 제도가 시작되면서 정봉행소 지휘하의 정화소 제도는 폐지되었다. 하지만 이후에도 마을 사람들이 자발적으로 방화 활동에 참여하는 경우가 있었다.[25]

당시 일본에서 오중탑을 제외하고 가장 큰 건축물이었던 교토의 호코지 대불전은 간세이 10년(1798년) 낙뢰로 인해 소실되었다. 이 화재 진압 과정은 국제일본문화연구센터가 소장한 "낙동 대불전 출화도"(洛東大仏殿出火図)에 상세히 그려져 있으며, 그림 속에는 소방관들이 필사적으로 불을 끄는 모습이 담겨 있다.[26]

메이지 유신 이후, 도쿄(옛 에도)에서는 기존의 마을 소방대(町火消)를 '소방조'(消防組)로 개편하여 제도화했지만, 전국적으로 통일된 규정은 마련되지 않았다. 이 때문에 도쿄 이외 지역의 소방 조직은 각 시정촌의 조례에 따라 운영되거나 사적으로 설치되는 등 통일성이 부족했다. 이러한 상황은 메이지 27년(1894년)에 '소방조 규칙'(消防組規則)이 제정되어 경찰서장의 감독을 받는 관설 소방조가 탄생하면서 해소되었다.[27]

참조

[1]

서적

『江戸の火事と火消』

[2]

논문

「江戸火消制度の成立と展開」

[3]

간행물

『消防博物館歴史案内』江戸火消編「武家火消の誕生」

[4]

논문

「江戸火消制度の成立と展開」

[5]

서적

『元禄武鑑』

[6]

논문

「江戸火消制度の成立と展開」

[7]

문서

初回の任命は一組:[[水谷勝隆]]、[[伊東祐久]]、[[亀井茲政]]、[[松平英親]] 、二組:[[加藤泰興]]、[[京極高和]]、[[秋月種春]]、[[松平定房]] 三組:[[有馬康純]]、[[稲葉紀通]]、[[木下俊治]]、[[青山幸利]] 四組:[[稲葉信通]]、[[古田重恒]]、[[九鬼久隆]]、[[井上正利]]

[8]

서적

『江戸の火事と火消』

[9]

서적

『江戸の火事』

[10]

간행물

『江戸消防 創立五十周年記念』

[11]

웹사이트

江戸時代の消防事情5

https://www.isad.or.[...]

一般財団法人 消防防災科学センター

2020-08-06

[12]

논문

「江戸火消制度の成立と展開」

[13]

서적

『東京の消防百年の歩み』

[14]

서적

『江戸を知る事典』

[15]

논문

「江戸火消制度の成立と展開」

[16]

서적

『江戸の火事』

[17]

서적

『江戸三火消図鑑』

[18]

서적

『町火消たちの近代』

[19]

서적

『江戸の火事』

[20]

서적

『江戸の火事と火消』

[21]

서적

『江戸の火事』

[22]

서적

『江戸の火事と火消』

[23]

서적

『江戸三火消図鑑』

[24]

서적

『江戸の火事と火消』

[25]

서적

『京のまちなみ史』

[26]

Twitter

国際日本文化研究センター公式Twitter 蔵書紹介

https://twitter.com/[...]

[27]

서적

『町火消たちの近代』

[28]

서적

『江戸三火消図鑑』

[29]

서적

『町火消たちの近代』

[30]

서적

『町火消たちの近代』

[31]

서적

『江戸の火事』

[32]

서적

『江戸三火消図鑑』

[33]

서적

『江戸三火消図鑑』

[34]

서적

『江戸の火事と火消』

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com