일본서기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

《일본서기》는 일본에서 현존하는 가장 오래된 정사로, 720년에 편찬되었다. 30권의 '기(紀)'와 1권의 '계도(系圖)'로 구성되었으나, 계도는 현재 전해지지 않는다. 일본의 건국 신화와 역사를 담고 있으며, 천황 중심의 역사관을 확립하려는 의도를 보인다. 편찬 과정에서 다양한 사료를 참고했으며, 특히 백제 관련 기록인 '백제삼서'를 대폭 개변하여 활용했다. 중국 사서와 비교했을 때 초기 기록의 신뢰성은 낮으며, 이주갑인상설과 같은 역사적 왜곡의 가능성도 제기된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 나라 시대의 역사책 - 고사기

《고사기》는 712년 오노 야스마로가 편찬한 일본 최초의 역사서이자 문학작품으로, 신화 시대부터 스이코 천황까지의 역사를 다루며 일본 황실의 기원과 정통성을 강조하는 내용을 담고 있지만, 역사적 사실의 신빙성에 대한 논쟁이 있다. - 나라 시대의 역사책 - 기키

- 8세기 역사책 - 고사기

《고사기》는 712년 오노 야스마로가 편찬한 일본 최초의 역사서이자 문학작품으로, 신화 시대부터 스이코 천황까지의 역사를 다루며 일본 황실의 기원과 정통성을 강조하는 내용을 담고 있지만, 역사적 사실의 신빙성에 대한 논쟁이 있다. - 8세기 역사책 - 앵글인의 교회사

8세기에 베다 베네라빌리스가 저술한 앵글인의 교회사(*Historia ecclesiastica gentis Anglorum*)는 율리우스 카이사르 시대부터 731년까지 잉글랜드 교회와 정치사를 다룬 5권으로 구성된 책으로, 앵글로색슨 역사 연구의 중요 문헌이자 잉글랜드인의 정체성 형성에 기여한 것으로 평가받는다.

| 일본서기 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 원어명 | 日本書紀 (일본어) Nihon Shoki (로마자 표기) Nihongi (로마자 표기) |

| 다른 이름 | 일본기 (日本紀) 니혼기 (로마자 표기: Nihongi) |

| 책 정보 | |

| 종류 | 역사서 |

| 언어 | 고대 일본어 (한문 표기) |

| 저자 | 여러 학자들에 의해 편찬됨 도네리 친왕의 감독 하에 편찬됨 |

| 편찬 시기 | 720년 (나라 시대) |

| 구성 | 30권 (본기) 1권 (계도) 2권 (색인) |

| 이전 역사서 | 고지키 |

| 후대 역사서 | 쇼쿠니혼기 |

| 기록 범위 | 일본의 신화 시대부터 지토 천황 시대까지 (697년) |

| 내용 | 일본의 신화와 전설 고대 일본의 역사와 문화 천황의 계보와 통치 기록 귀족의 가계와 역사 국가의 주요 사건 기록 |

| 중요성 | 고대 일본 역사를 연구하는 데 필수적인 사료 일본의 신화와 사상을 이해하는 데 중요한 자료 일본의 국가 정체성 형성에 큰 영향을 미침 |

| 특징 | 한문으로 작성됨 중국의 역사서 형식을 모방함 일본의 신화와 역사를 융합함 천황 중심의 역사관을 보여줌 |

| 참고 자료 | 일본서기 30권. [1] 일본서기 30권. [2] |

| 편찬 배경 | |

| 목적 | 천황가의 권위를 높이고 국가의 정통성을 확립하기 위함 중국의 역사서를 모방하여 일본의 국가적 위상을 높이려 함 고대 일본의 역사를 체계적으로 정리하려 함 |

| 편찬 주도 | 후지와라노 후히토 등 여러 학자와 귀족들이 참여함 |

| 참고 문헌 | 고지키 여러 씨족의 기록 구전되어 오던 신화와 전설 |

| 내용 구성 | |

| 신대기 (神代紀) | 일본의 창세 신화 신들의 계보와 활동 기록 아마테라스오미카미 등 주요 신들의 이야기 |

| 역대 천황기 (歴代天皇紀) | 초대 진무 천황부터 지토 천황까지의 역사 기록 각 천황의 치세와 업적 기록 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 측면을 기록 |

| 관련 내용 | |

| 영향 | 후대의 역사서 편찬에 큰 영향을 미침 일본의 역사 교육과 학술 연구에 중요한 자료가 됨 일본의 문화와 사상 형성에 큰 영향을 미침 |

| 논쟁 | 내용의 진실성과 역사적 사실에 대한 논쟁 존재 신화적 내용과 역사적 기록의 혼합에 대한 비판 존재 |

| 기타 | |

| 번역 | 윌리엄 조지 애스턴의 영역본이 유명함 여러 언어로 번역되어 연구됨 한국어 번역본도 존재함 |

| 현대적 의미 | 현대 일본인들에게도 중요한 문화유산으로 여겨짐 일본의 고대사를 연구하는 데 필수적인 자료 일본 문화와 사상을 이해하는 데 중요한 단서 제공 |

2. 성립 과정

《고사기》와 달리, 《일본서기》에는 편찬 경위가 쓰여 있지 않다. 그러나 후에 편찬된 《속일본기》의 기록을 통해 편찬 경위를 알 수 있다. 《속일본기》 720년 5월 기록에 따르면, "이전부터 일품 도네리 친왕이 천황의 명을 받아 《일본기》(日本紀)를 편찬하였고, 기(紀) 30권과 계도(系圖) 한 권을 완성했다."라고 기록되어 있다.[7]

《일본서기》는 천지개벽부터 시작하는 신대부터 지토 천황대까지를 다루는 전 30권, 계보 1권(계보는 현존하지 않음)의 편년체 역사서이다.

《속일본기》의 《일본서기》 완성 기사에는 “기(紀) 30권, 계도(系圖) 1권”이라고 적혀 있어, 완성 당시에는 현재 전해지는 30권 외에 계도 1권이 존재했던 것으로 보인다. “기(紀) 30권”은 현재까지 거의 완벽하게 전해지고 있지만, 계도는 전혀 전해지지 않는다. 《홍인사기》(弘仁私記)에는 “도서료(圖書寮)에도 민간에도 보이지 않는다”라고 하여 이미 소실된 듯한 묘사가 있지만, 가마쿠라 시대 서적 기록 자료에는 “사인친왕 찬(撰), 제왕계도(帝王系圖) 1권”이라 적혀 있어, 이 무렵까지는 존재했을 가능성도 있다.

《신찬성씨록》에는 “일본기합(日本紀合)”이라는 묘사가 자주 보이지만, 현존하는 《일본서기》에는 해당 묘사가 없다. 이는 소실된 계도 부분과 대조한 것이라 추정된다.

2. 1. 편찬 경위

《고사기》와 달리, 《일본서기》에는 편찬 경위가 쓰여 있지 않았다. 그러나 후에 편찬된 《속일본기》의 기록을 통해 편찬 경위를 알 수 있다. 《속일본기》 720년 5월 기록에 따르면, "이전부터 일품 도네리 친왕이 천황의 명을 받아 《일본기》(日本紀)를 편찬하였고, 기(紀) 30권과 계도(系圖) 한 권을 완성했다."라고 기록되어 있다.[7]《일본서기》는 전 30권, 계보 1권(계보는 현존하지 않음)으로 구성되며, 천지개벽부터 시작하는 신대부터 지토 천황대까지를 다루는 편년체 역사서이다.

《속일본기》의 《일본서기》 완성 기사에는 “기(紀) 30권, 계도(系圖) 1권”이라고 적혀 있으며, 완성 당시의 《일본서기》에는 현재 전해지고 있는 30권 외에 계도 1권이 존재했던 것으로 생각된다. 《일본서기》의 “기(紀) 30권”은 현재까지 거의 완벽하게 전해지고 있는 반면, 계도는 전혀 전해지지 않는다. 《홍인사기》(弘仁私記)에는 이 계도에 대해 “도서료(圖書寮)에도 민간에도 보이지 않는다”라고 하여 이미 소실된 것 같은 묘사가 있지만, 가마쿠라 시대에 존재하는 서적을 모아 기록한 자료에는 “사인친왕 찬(撰), 제왕계도(帝王系圖) 1권”이라고 적혀 있어, 이 무렵까지는 존재했을 가능성도 있다.

《신찬성씨록》에는 “일본기합(日本紀合)”이라는 묘사가 자주 보이지만, 현존하는 《일본서기》에는 해당하는 묘사가 존재하지 않는다. 이것은 소실된 계도 부분과 대조한 것이라고 생각된다.

2. 2. 책의 이름

책의 이름은 처음부터 '일본서기'였다는 설과 '일본기'였다가 후대에 '일본서기'로 바뀌었다는 설이 대립한다. '일본기' 설은 《속일본기》의 기록을 근거로 한다.[23] '일본서기' 설은 오래된 사본과 나라·헤이안 시대 초기의 기록을 근거로 한다.'일본기' 설은 《속일본기》 요로(養老) 4년 5월 계유조 기사에 '서(書)' 자가 없고 일본기라고만 적혀있는 점을 중시한다. 중국에서 《한서》, 《후한서》처럼 기전체 사서를 '서'라고 부르고, 제왕의 치세를 편년체로 기록한 것은 '기(紀)'라고 불렀는데, 이 용법을 모방했다면 《일본서기》는 '기'에 해당하므로 '일본기(日本紀)'라는 이름이 붙었다고 추측할 수 있다. 《일본서기》에 이어 편찬된 《속일본기》나 《일본후기》, 《속일본후기》 모두 이름에 '서' 자가 없는 것도 이 설을 지지하는 근거가 되며, 이 경우 '서' 자는 후대에 삽입된 것이 된다.

반대로 '일본서기' 설은, 오래된 사본과 나라· 헤이안 시대 초기의 성립 시기가 비교적 이른(아울러 편찬 시점과도 가까운) 시대의 사료에서도 '일본서기'라고 기록되어 있는 점을 중시한다. 예를 들면 《고닌사기(弘仁私記)》 서문, 《석일본기(釋日本紀)》에 인용된 「엔기강기(延喜講記)」 등에서 '일본서기'라고 되어 있으며, 처음으로 보이는 것은 《영집해(令集解)》에서 인용한 《고기(古記)》(738년 성립)로 여겨진다. 또한 참고로 삼았던 중국의 사서는 《한서》·《후한서》처럼 전체를 '서'라고 부르고 그 일부에 '기'를 가진 체제를 따랐다. 이 점을 들어 현존하는 《일본서기》는 중국의 사서에 적용시키면 '일본서(日本書)'의 '기(紀)'에 해당한다는 의미로 《일본서기》라 불리게 되었다고 여겨진다.

읽는 방법에 대해서도 '니혼쇼키(にほんしょき)'인지 '닛폰쇼키(にっぽんしょき)'인지 정확한 답이 나오지 않았다. 당시 '야마토(やまと)'라는 훈독으로도 불렸던 '일본(日本)'이라는 단어를 어떻게 음독했는지에 대해서는 확실하지 않으며, 나라 · 헤이안 시대의 문헌에 '日ほん'이라는 기술이 나오기는 하지만, 탁음도 반탁음도 없던 당시의 가나(仮名) 사용법을 가지고는 추측하기 어렵기 때문이다. 메이지 시대의 이와사키 고야타(岩崎小弥太)는 자신의 저서 『일본의 국호(日本の国号)』(깃카와 고분칸吉川弘文館)에서 '닛폰쇼키'로 주장하였지만, 아직 확실한 결론이 나오지 못한 상태에서 현재는 '니혼쇼키'로 통용되고 있다.

덧붙여 《일본기》와 《일본서기》는 서로 다른 책이라고 주장하는 연구자도 있다. 《만요슈》에는 두 이름이 모두 병용되고 있다.

2. 3. 원사료

《일본서기》는 다양한 사료를 바탕으로 편찬되었다. 여기에는 제기(帝紀), 구사(旧辞), 고사기(古事記), 여러 씨족의 기록, 지방 전승, 정부 기록, 개인 수기, 사찰 연기담, 외국 기록(특히 백제삼서) 등이 포함된다.[6] 620년에 쇼토쿠 태자와 소가노 우마코가 편찬한 《천황기》, 《국기》 등은 을미의 변(을사의 변) 때 소실되었다고 전해지나,[7] 《일본서기》 편찬에 어떤 영향을 주었는지는 불분명하다.《일본서기》 본문에 부기된 주석 형태의 '이전(異傳)', '이설(異說)'은 지금은 현존하지 않는 책들이 《일본서기》 편찬에 이용되었음을 보여준다. 인용된 서적 대부분은 일부분의 경우만 책 제목을 밝히고 있으며, 모두 현존하지 않는다. 이러한 책들은 다음과 같다.

| 서적명 | 인용된 부분 |

|---|---|

| 《일본구기》 | 유랴쿠 천황 21년(477년?) 3월조 |

| 《고려사문도현일본세기》 | 사이메이 천황 6년(660년) 5월, 7년(661년) 4월, 11월조, 덴지 천황 9년(669년) 10월조 |

| 《이키노무라치 하카토코의 책》 | 사이메이 천황 5년(659년) 7월, 7년(661년) 5월조 |

| 《나니와노키시 오토히토의 책》 | 사이메이 천황 5년(659년) 7월조 |

| 《백제기》 | 진구 황후 섭정 47년(247년?) 4월, 섭정 62년(250년?) 2월조, 오진 천황 8년(277년?) 3월, 25년(294년?)조, 유랴쿠 천황 20년(476년?)조 |

| 《백제신찬》 | 유랴쿠 천황 2년(458년?) 7월, 5년(461년?) 7월조, 부레쓰 천황 4년(502년?)조 |

| 《백제본기》 | 게이타이 천황 3년(509년) 2월, 7년(513년) 6월, 9년(515년) 2월, 25년(531년) 12월조, 긴메이 천황 5년(544년) 3월조 |

| 《보제(譜第)》 | 겐조 천황 즉위전기 |

| 《진기거주(晋起居注)》 | 진구 황후 섭정 66년(267년?)조 |

《일본서기》 편찬은 당시 천황이 명령한 국가적인 대사업으로, 황실과 각 씨족의 역사적 위치를 정하는 데 있어 매우 정치적인 색채가 짙었다. 편집 방침의 결정과 원자료의 선택은 정치적으로 유력한 자들이 주도한 것으로 추정된다.[13]

본문 뒤에 주석 형태로 "일서에 이르기를"이라고 하여 많은 다른 전승을 기록해 둔 부분이 많이 보인다. 당시 동아시아에서는 획기적인 역사서였다고 할 수 있다. 다만, 『일본서기』의 서문 부분에는 “일서일설”의 인용을 “배송지 삼국지주(裴松之三国志注)의 예이다”라고 적고 있으며, 진의 진수가 지은 『삼국지』에 대해 송(남조)의 배송지가 다른 설 등을 포함한 주석을 붙인 형태의 것이 일본에 전래되어 『일본서기』의 모델이 되었을 가능성은 있다.

『일본서기』에는 훈독이나 서명을 든 문헌 인용 등, 본문과는 별도로 분주(分註)라고 불리는 괄주 기사가 보인다. 과거에는 분주가 후세의 창작이라는 설도 있었지만, 오늘날에는 『일본서기』 성립 당초부터 존재했다고 생각되고 있다. "일서에 이르기를"도 헤이안 시대 사본의 단편 가운데는 분주와 같은 형태로 쓰여져 있으며, 원본에서는 분주의 일부였을 가능성이 있다.

3. 편찬 방침

제4장에 나오는 8명의 천황(결사팔대)에 대해서는 탄생 연도, 재위 기간, 황태자 책봉 연도, 황후의 이름, 능 위치만 기록되어 있고 전설이 거의 없다. 일부 연구에서는 이 천황들이 신무 천황의 재위 시기를 기원전 660년까지 거슬러 올리기 위해 만들어졌다는 견해도 있다. 《일본서기》 자체에서도 열 번째 천황인 스진 천황을 최초로 나라를 다스린 천황이라고 기록하고 있다.[13]

《일본서기》는 일본에 현존하는 가장 오래된 '정사'로 여겨지지만, 그 편찬까지는 일본에서 문자 사용과 역사 기록의 등장이라는 긴 역사가 있었다. 일본(왜)의 역사 기록으로는 제기(일본 천황가의 족보를 중심으로 한 기록)와 구사(그 외에 전해지는 옛 이야기)가 먼저 언급된다. 쓰다 소우키치는 이것들이 게이타이 천황·긴메이 천황조(6세기 중반) 무렵에 성립했다고 주장했지만, 여러 논쟁을 거쳐 "원래는 구전으로 전해지던 전승이 6세기에 정리된 것"으로 일반적으로 생각되고 있다. 또한, 문자로 남겨진 족보 정보를 '사서'로 본다면, 유랴쿠 천황(5세기 후반)에는 그러한 종류의 것이 존재했던 것을 이나리야마 철검 명문을 통해 알 수 있다.

이러한 역사 기록에는 서기관의 존재가 필수적이었다. 일본에서 문자의 사용이 도래인에 의해 전래되었다는 점을 포함하여, 일본의 수사 사업은 한반도 및 중국 대륙의 정세와 깊은 관련이 있었다. 일본에서는 5세기 후반부터 6세기에 걸쳐 야마토 왕권 아래에 '사(フミヒト/フヒト)'라 불리는 서기관이 등장하는데, 이들은 대부분 도래인으로 구성되었다. 이들은 인적 유대를 기반으로 왜 왕권에 섬기는 형태에서 점차 제도화되어 갔다. '제기', '구사'가 정리되어 갔다고 여겨지는 시기가 이 시기에 해당하며, 같은 시기에 한반도에서는 백제와 경쟁하는 신라에서도 수사 사업이 진행되고 있었다.

'기록된 역사'를 편찬하는 수사 사업의 기록은 스이코 천황조에 등장한다. 《일본서기》에 따르면 쇼토쿠 태자와 소가노 우마코의 감수로 620년에 『천황기』, 『국기』, 『신련반조국조백팔십부병공민등본기』가 정리되었다. 그러나 이 사서들은 현존하지 않고, 쇼토쿠 태자라는 전설적인 인물과 관련된 기록이며, 구체적인 경위 등의 정보가 부족하다는 등의 이유로 실태가 명확하지 않다. 그러나 스이코조에 일본에서 수사 사업이 시작되었다는 것은 당시 동아시아의 흐름과 궤를 같이한다. 신라는 진흥왕 6년(545년)에 '국사'를 정리했고, 고구려는 영양왕 11년(600년)에 『신집』이라는 사서를 편찬했다.[22] 백제에 대해서는 구체적인 기록은 없지만, 《삼국사기》의 기록으로는 근초고왕(재위: 346년-375년)대에 어떤 '기록'이 있었던 것을 짐작할 수 있다.

이들 여러 나라의 수사 사업은 4세기 이래 국가 체제 구축이나 중국 왕조와의 관계 변화 시기에 이루어졌으며, 외교상의 필요성을 중요한 요인으로 하여 이루어진 것으로 보인다. 일본(왜)의 스이코조의 수사도 마찬가지였을 것이다. 당은 외국으로부터의 조공 사절 접대에서 국정 청취를 제도로 실시하고 있었다. 실제로 일본의 견당사 사절이 "일본국의 지리 및 국초의 신명"을 질문받은 것이 《일본서기》의 기록에 보이고, 이러한 외교 자리의 주고받음은 각국에 자국의 성립을 의식하게 했을 것이다. 스이코조에 들어와 일본은 당에 앞서 수에 대한 사신(견수사)을 시작하고, 중국 왕조와의 외교 관계 구축에 착수하고 있다. 수나라에서도 외교 자리에서 이러한 주고받음이 필요했고, 대외 교섭을 통해 일본은 '자국사'를 의식하게 되었다.

《일본서기》의 기록에 따르면, 645년 을사의 변에서 소가씨가 멸망할 때 소가노 에미시는 사저에 불을 지르고 자결했다. 이때, 에미시의 사저에 보관되어 있던 『천황기』, 『국기』도 불에 탔지만, 『국기』는 후나토리 에치에 의해 불 속에서 꺼내어 중대형황자에게 헌상되었다고 한다. 이와 관련된 정보는 《신찬성씨록》의 서문에도 있다. 그러나 이러한 전승이 사실이었다고 해도, 『국기』는 『천황기』와 마찬가지로 현재 전해지지 않는다.

3. 1. 문체 및 용어

는 한문 문체로 쓰였으나, 일본어적 발상에 근거한 '화습(倭習)'이 많이 나타난다.[19] 이는 α군(권14~21, 권24~27)과 β군(권13, 권22~23, 권28~29)으로 나뉘는데, α군은 중국인이, β군은 일본인이 쓴 것으로 추정된다. 특히 을사의 변, 다이카 개신 관련 부분에서 왜습이 빈번하게 나타나는 것은 겐메이 천황, 후지와라노 후히토 등의 의향으로 가필되었을 가능성을 시사한다.

전30권 가운데 권1·권2의 신대(神代紀)와 권28·29·30의 덴무 천황·지토 천황기(持統紀)의 실록적인 부분을 제외한 25권은 크게 둘로 나뉜다. 하나는 권3의 진무 천황기(神武紀)에서 권13의 윤공 천황·안코 천황기(安康紀)까지이고, 다른 하나는 권14의 유랴쿠 천황기에서 권21의 요메이 천황·스슌 천황기(崇峻紀)까지이다. 남는 권22·23의 스이코 천황·조메이 천황기(舒明紀)는 전자, 권24의 고교쿠 천황기에서 권27의 덴지 천황기(天智紀)까지는 후자에 속하는데, 권13과 권14 사이 즉 유랴쿠 천황기를 전후한 부분에 고대사의 획기가 있었을 것으로 추측된다.

태세를 이용한 간지 기년, 와카의 수록 수, 분주(分註)의 많음 등은 후세 『일본서기』에 이어 편찬된 일본의 정사, 이른바 육국사의 다른 서적과 비교했을 때 뚜렷하게 두드러지는 『일본서기』의 독특한 특징이다.

본문 뒤에 주석 형태로 “일서에 이르기를”이라고 하여 많은 다른 전승을 기록해 둔 부분이 많이 보인다. 중국에서는 청나라 시대까지 본문에 다른 설을 함께 적은 역사서는 없었으므로, 당시 동아시아에서는 획기적인 역사서였다고 할 수 있다. 또는, 그렇기 때문에 현존하는 것은 『고사기』 등보다 훨씬 작성 시기가 늦다는 근거가 되기도 한다. 다만, 『일본서기』 서문에는 “일서일설”의 인용을 “배송지 삼국지주(裴松之三国志注)의 예이다”라고 적고 있으며, 진의 진수(陳寿)가 지은 『삼국지』에 대해 송(남조)의 배송지(裴松之)가 다른 설 등을 포함한 주석을 붙인 형태의 것이 일본에 전래되어 『일본서기』의 모델이 되었을 가능성은 있다.

『일본서기』에는 훈독이나 서명을 든 문헌 인용 등, 본문과는 별도로 분주(分註)라고 불리는 괄주 기사가 보인다. 과거에는 분주가 후세의 창작이라는 설도 있었지만, 오늘날에는 『일본서기』 성립 당초부터 존재했다고 생각되고 있다. 또한, 앞서 언급한 “일서에 이르기를”도 헤이안 시대 사본의 단편 가운데는 분주와 같은 형태로 쓰여져 있으며, 원본에서는 분주의 일부였을 가능성이 있다.

3. 2. 왜습(倭習)

교토산업대학 교수 모리 히로미치(森博達)의 연구에 따르면, 《일본서기》의 어휘나 어법에서는 일본어적 발상에 근거한 오용이나 기용, 소위 '왜습(倭習)'이 많이 확인된다.[13]

3. 3. 한국계 사서와의 대조

《일본서기》는 《백제본기》, 《백제기》, 《백제신찬》 등 '백제삼서'를 주요 사료로 활용했다.[57] 이들 사서는 백제가 멸망하고 백제부흥운동이 실패한 후 왜국으로 망명한 백제인들이 가져온 것으로 추정된다.[52] 《일본서기》는 백제삼서의 내용을 대폭 개변하여, 당시 일본의 율령국가 체제 성립 과정에서 '천황' 중심의 역사관을 확립하려 했다.

《일본서기》 편찬자들은 백제삼서 중에서도 《백제본기》를 가장 많이 인용했는데,[57] 《백제본기》에는 "일본 천황이 한반도에 광대한 영토를 가지고 있었다"는 등 일본 중심적 역사관을 보여주는 내용이 많다.[57] 또한, 《일본서기》에는 왜국을 '귀국'이라고 칭하는 등 '천황' 중심의 역사관이 반영되어 있는데, 이는 백제삼서의 영향으로 보인다.[58]

| 《일본서기》 기년 | 《삼국지》 기준 연대 | 《삼국사기》의 근초고왕 기준 연대 | 《일본서기》의 기록 | 외국 사서의 기록 |

|---|---|---|---|---|

| 신공 원년 | 201년 | 321년 | 섭정 원년 | - |

| 신공 39년 | 239년 | 359년 | 위 명제의 경초 3년, 6월, 왜 여왕이 사신을 보냄(일본서기 인용, 위지) | 위 명제의 경초 2년[42] 6월, 왜 여왕이 사신을 보냄(삼국지, 위지) |

| 신공 55년 | 255년 | 375년 | 55년, 백제의 소고왕(근초고왕)이 죽다. | 근초고왕 30년, 겨울 11월, 왕이 죽다(삼국사기) |

| 신공 56년 | 256년 | 376년 | 56년, 백제의 왕자 귀수(근구수왕)가 즉위하다. | 근구수왕이 즉위하다.(삼국사기)[43] |

| 신공 64년 | 264년 | 384년 | 64년, 백제의 귀수왕(근구수왕)이 죽다. 침류왕이 즉위하다. | 근구수왕 10년, 여름 4월, 왕이 죽다. 침류왕 즉위하다.(삼국사기) |

| 신공 65년 | 265년 | 385년 | 65년, 백제의 침류왕이 죽다. | 2년, 겨울 11월, 침류왕이 죽다.(삼국사기) |

| 신공 69년 | 269년 | 389년 | 69년 여름 4월 17일(여름 4월 신유삭정축), 신공황후 죽다. | - |

이 표에서 볼 수 있듯이, 신공황후 시기의 기년은 《삼국지》나 《삼국사기》와 120년의 차이를 보인다. 이는 《일본서기》가 신공황후를 히미코와 동일 인물로 설정하면서 연대를 조작했기 때문으로 추정된다.

4. 기술의 신뢰성

日本書紀일본어는 일본에 현존하는 가장 오래된 정사로 여겨지지만, 그 내용의 신뢰성에 대해서는 여러 논란이 있다. 역사 기록으로서 日本書紀일본어는 고대 일본의 역사를 밝히는 데 중요한 사료이며, 동아시아사의 관점에서도 높은 가치를 지닌다. 그러나 모든 사료와 마찬가지로 日本書紀일본어를 이용할 때는 엄격한 사료 비판이 필요하다.[20]

일본 학계에서는 日本書紀일본어의 사료 비판 연구가 활발하게 진행되어 왔으며, 편찬 과정에서 어구 수정이 이루어진 점,[21] 편찬 당시의 지식이 옛 시대에 투영된 점 등이 밝혀졌다. 그럼에도 불구하고, 여전히 불명확한 점이 많아 연구가 계속되고 있다.

日本書紀일본어 편찬 이전에는 제기(일본 천황가의 족보를 중심으로 한 기록)와 구사(그 외에 전해지는 옛 이야기)가 존재했다.[19] 이들은 쓰다 소우키치가 계체 천황·긴메이 천황조(6세기 중반) 무렵에 성립했다고 주장한 이후, 여러 논쟁을 거치면서도, "원래는 구전으로 전해지던 전승이 6세기에 정리된 것"으로 일반적으로 생각되고 있다. 또한, 문자로 남겨진 족보 정보를 '사서'로 본다면, 유랴쿠 천황조(5세기 후반)에는 그러한 종류의 것이 존재했던 것을 이나리야마 고분 출토 철검 명문의 존재로 알 수 있다.

이러한 역사 기록에는 서기관의 존재가 필수적이었다. 일본에서 문자의 사용은 도래인에 의해 전래되었으며, 일본의 수사 사업은 한반도 및 중국 대륙의 정세와 깊은 관련이 있었다. 5세기 후반부터 6세기에 걸쳐 야마토 왕권 아래에 '사(フミヒト/フヒト)'라 불리는 서기관이 등장했는데, 이들은 대부분 도래인으로 구성되었고, 인적 유대를 기반으로 왜 왕권에 섬기는 형태에서 점차 제도화되어 갔다. 제기와 구사가 정리되었다고 여겨지는 시기가 바로 이 시기에 해당하며, 같은 시기에 한반도에서는 백제와 경쟁하는 신라에서도 수사 사업이 진행되고 있었다.

수이코 천황조에는 황태자(쇼토쿠 태자)와 섬대신(소가노 우마코)의 감수로 620년에 천황기, 국기, 신련반조국조백팔십부병공민등본기가 정리되었다. 그러나 이 사서들은 현존하지 않고, 구체적인 정보가 부족하여 실태가 명확하지 않다. 그럼에도 불구하고, 수이코조에 일본에서 수사 사업이 시작되었다는 것은 당시 동아시아의 흐름과 궤를 같이한다. 신라는 545년에 '국사'를 정리했고, 고구려는 600년에 신집이라는 사서를 편찬했다.[22] 백제는 구체적인 기록은 없지만, 삼국사기 기록으로 근초고왕(재위: 346년-375년)대에 어떤 '기록'이 있었음을 짐작할 수 있다.

이러한 수사 사업은 4세기 이래 국가 체제 구축이나 중국 왕조와의 관계 변화 시기에 이루어졌으며, 외교상의 필요성이 중요한 요인이었다. 일본(왜)의 수이코조 수사도 마찬가지였을 것이다. 당은 외국 사절 접대 시 국정 청취를 제도로 실시했고, 일본의 견당사 사절이 "일본국의 지리 및 국초의 신명"을 질문받은 기록이 日本書紀일본어에 있다. 이러한 외교적 주고받음은 각국에 자국 성립을 의식하게 했을 것이다. 일본은 수에 대한 사신(견수사)을 시작하며 중국 왕조와의 외교 관계 구축에 착수했고, 수대 외교에서도 이러한 주고받음이 필요했고, 대외 교섭을 통해 일본은 '자국사'를 의식하게 되었다.

日本書紀일본어 기록에 따르면, 645년 을미의 변에서 소가씨 본종가가 멸망할 때 소가노 에미시는 사저에 불을 지르고 자결했다. 이때 천황기, 국기도 불탔지만, 국기는 후나토리 에치에 의해 불 속에서 꺼내어져 중대형황자에게 헌상되었다고 한다(고교쿠 천황 4년 6월 13일 조). 이와 관련된 정보는 신선성씨록 서문에도 있다. 그러나 이 전승이 사실이라 해도, 국기는 천황기와 마찬가지로 현대에는 전해지지 않는다.

日本書紀일본어는 사료 비판의 관점에서 신빙성에 의문이 제기되는 몇몇 기술을 포함하고 있다.[33]

4. 1. 이주갑인상설

일본서기의 연대표기에 관하여 이주갑인상(二周甲引上)설이 있는데, 이는 일본서기의 편집자들이 일본의 역사 연대를 끌어올리기 위하여 역사 기록을 120년(2갑자) 앞당겼다는 가설이다.1세기부터 4세기 사이에 통치한 대부분의 황제들은 70년 이상 재위했으며, 100세 이상 생존했다. 이는 기록자들이 피미코의 역사를 덮어쓰고, 그녀를 대체하기 위해 가공의 인물인 징구황후를 만들어낸 것 때문일 수 있다.

많은 ''일본서기'' 기록들은 다른 출처의 기록을 인용하면서 날짜를 변경한 흔적을 명확히 보여준다. 예를 들어, 징구와 오진의 통치 기간 동안의 사건 기록에서 대부분은 60갑자 순환 주기의 정확히 두 주기, 즉 120년의 역법적 이동이 있는 것으로 보인다.

| 일본서기의 사건 | 차이 | 삼국사기의 사건 | ||

|---|---|---|---|---|

| 징구 55년 (255) | 백제 초고 사망 | 120년 | 375 | 백제 근초고 사망 |

| 징구 56년 (256) | 백제 귀수(貴須) 왕세자 즉위 | 376 | 백제 근수 즉위 | |

| 징구 64년 (264) | 귀수 사망, 침류 즉위 | 384 | 근수 사망, 침류 즉위 | |

| 징구 65년 (265) | 침류 사망, 진사 즉위 | 385 | 침류 사망, 진사 즉위 | |

| 오진 3년 (272) | 진사 사망, 아화 즉위 | 392 | 진사 사망, 아신 즉위 | |

| 오진 16년 (285) | 아화 사망, 직지(直支)가 왜국에서 귀환 | 405 | 아신 사망, 전지 즉위 | |

| 오진 25년 (294) | 직지 사망, 구이신 즉위 | 126년 | 420 | 전지 사망, 구이신 즉위 |

모든 ''일본서기'' 기록이 이 패턴에 따라 일관되게 이동된 것은 아니므로 어떤 날짜가 정확한지 알기 어렵다.

예를 들어, ''송서''에 따르면 왜는 421년에 유송에 조공을 바쳤고, 502년까지(유송은 479년에 멸망) 다섯 명의 군주가 왜왕으로 인정받으려 했다. 그러나 ''일본서기''에는 이 기간에 응요, 안코, 유랴쿠 세 명의 황제만 나온다.

그러나 유랴쿠 천황 이후 백제에 관한 ''일본서기''의 기록은 백제 기록과 일치하기 시작한다.

특히 징구, 오진, 닌토쿠 천황의 수명은 과장되었다. 그들의 재위 기간은 황실의 기원을 충분히 오래된 것으로 만들기 위해 다른 사람들의 통치 기간과 연장되거나 합쳐졌을 가능성이 높다. 기원전 660년이라는 기원이 선택된 것은 육십갑자 순환에서 "신유(辛酉)"년이기 때문이며, 도교 신앙에 따르면 혁명이 일어나기에 적절한 해였다. 도교 이론은 21개의 육십갑자 순환 주기를 하나의 시간 단위로 묶기 때문에, 편찬자들은 쇼토쿠 태자의 개혁이 있었던 601년(신유년)을 "현대 혁명"의 해로 지정하고, 그로부터 1260년 전인 기원전 660년을 건국 기원으로 기록한 것으로 추정된다.

4. 2. 《진서》, 《수서》와의 비교

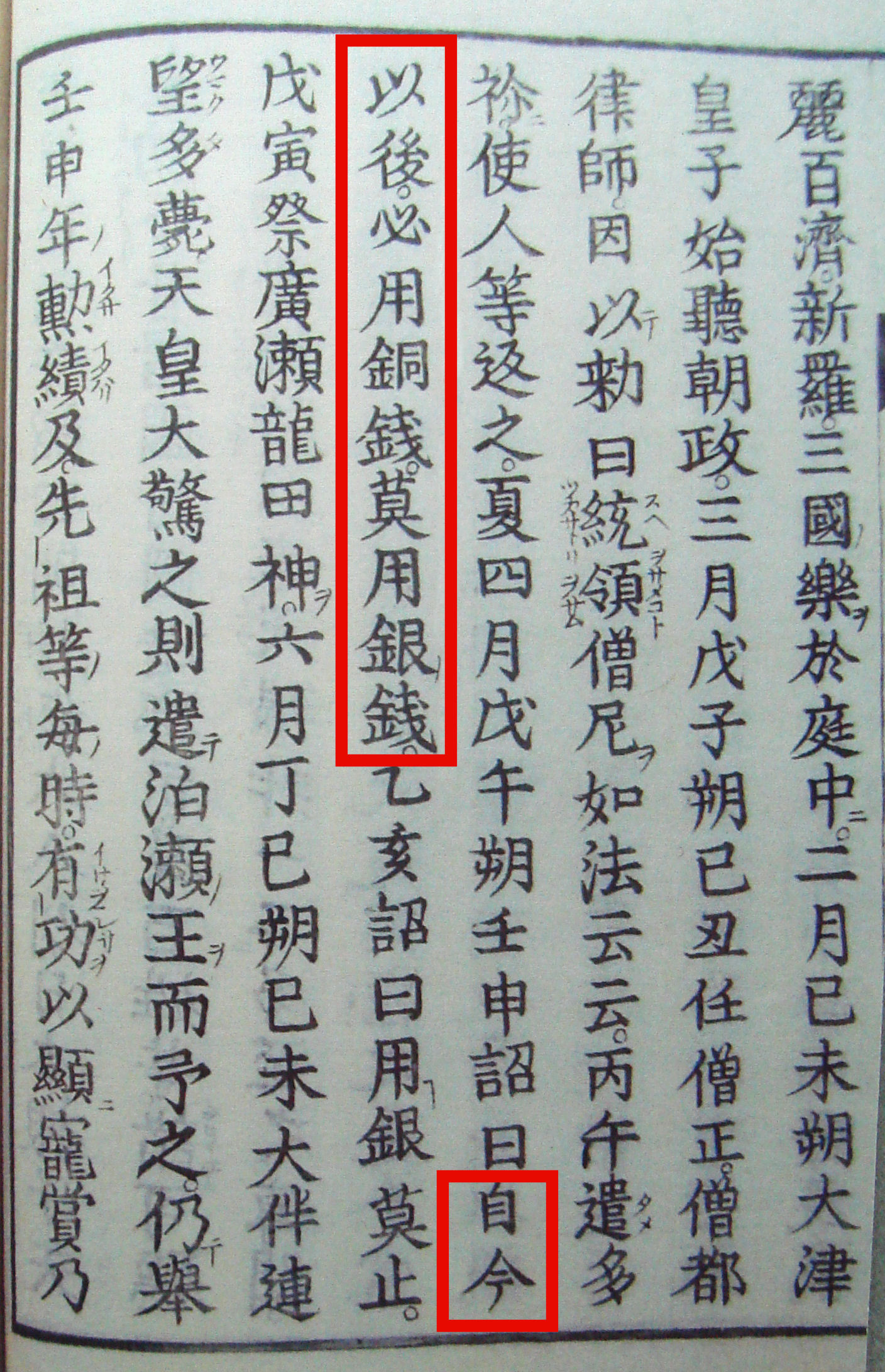

중국 사서인 《진서》 안제기(安帝紀)에는 266년에 왜국(倭國) 관련 기사가 등장하는데, 그 다음으로는 5세기 초인 동진(東晋) 의희(義熙) 9년(413년)에 왜국이 공물을 바쳤다는 기록이 나온다. 그 이전에는 중국 사서에 왜국에 대한 기술이 없고, 고고학적인 문자 기록도 없어 일본 역사학계에서는 '수수께끼의 4세기'라고 부른다.《수서(隋書)》 권81 열전(列傳)제46 동이(東夷)에는 왜국의 사정에 대해 "문자가 없고 단지 나무에 새기고 줄을 엮을 뿐인데, 백제에서 불법을 얻고 나서는 처음으로 문자가 생겨났다(無文字, 唯刻木結繩, 敬佛法於百濟, 求得佛經, 始有文字)"고 기록되어 있다.

| 일본서기의 사건 | 차이 | 삼국사기의 사건 | ||

|---|---|---|---|---|

| 징구 55년 (255) | 백제 초고 사망 | 120년 | 375년 | 백제 근초고 사망 |

| 징구 56년 (256) | 백제 귀수(貴須) 왕세자 즉위 | 376년 | 백제 근수 즉위 | |

| 징구 64년 (264) | 귀수 사망, 침류 즉위 | 384년 | 근수 사망, 침류 즉위 | |

| 징구 65년 (265) | 침류 사망, 진사 즉위 | 385년 | 침류 사망, 진사 즉위 | |

| 오진 3년 (272) | 진사 사망, 아화 즉위 | 392년 | 진사 사망, 아신 즉위 | |

| 오진 16년 (285) | 아화 사망, 직지(直支)가 왜국에서 귀환 | 405년 | 아신 사망, 전지 즉위 | |

| 오진 25년 (294) | 직지 사망, 구이신 즉위 | 126년 | 420년 | 전지 사망, 구이신 즉위 |

4. 3. 이나리야마 고분 철검 명문과의 대응

1968년에 이나리야마 고분에서 발견된 금착명철검(金錯銘鐵劍)에는 5세기 중순 일본 지방 호족이 작성한 '오오히코(意富比垝)'에서 '우와케노오미(乎獲居臣)'에 이르는 8세대에 걸친 계보가 새겨져 있었다. 철검에 새겨진 '오오히코'를 《고사기》와 《일본서기》에 기록된 제8대 고겐 천황의 제1황자 「오히코노미코토(大彦命)」(4도 장군의 한 명)로 비정하는 설이 제기되었다. 가와구치 카츠야스는 명문에 나오는 「우와케(乎獲居)」를 「오오히코」의 손자 「데요카리와케(弖已加利獲居)」로 보고, 풍한별명은 무누가와베츠의 아들로 비정하고 있지만, 철검 명문에서 데요카리와케는 다카리타루니의 아들로 되어 있다. 이나리야마 고분 출토 철검의 발견으로 5세기 중순 유랴쿠 천황의 실재를 인정하기도 하지만, 한편에서는 실증주의적 관점에서 《고사기》나 《일본서기》, 《조구키(上宮記)》의 기술은 신용할 수 없고 게이타이 천황 이전 왕들의 이름이나 계보 등은 신뢰성이 부족하며, 철검 명문의 한자 읽기 방식을 명확히 단정할 수 없다는 의견도 있다.[19]4. 4. 《조구키》, 《제기》, 《구사》, 《고쿠기》, 《천황기》 와의 관련

쇼토쿠 태자에 의해 일본 최초의 '국사'가 성립되기 전에도 각종 계도(系図)가 존재했으며, 이것을 바탕으로 게이타이 천황 즉 오도노 오키미(オホド王)의 계도를 기록한 《조구키(上宮記, 또는 가미쓰미야노후미)》나 《고사기》, 《일본서기》가 제작되었다는 설이 있다.[47] 만약 스이코 천황 때인 600년경 《조구키》가 성립되었다면, 게이타이 천황이 사망한 531년과는 70년의 차이가 있다. 덧붙여 《고사기》, 《일본서기》 편찬의 기본 사료가 된 《제기(帝紀)》, 《구사(舊辞)》는 7세기경에 성립된 것으로 여겨지고 있다.《일본서기》는 스이코 천황 20년(620년)에 "이 해에 황태자는 시마노 오오오미와 함께 의논하여, 천황기(天皇記) 및 고쿠기(國記), 오미(臣) · 무라치(連) · 도모노 미야쓰코(伴造) · 구니노 미야쓰코(國造) 180부와 공민(公民) 등의 본기(本記)를 기술하였다(是歲 皇太子、島大臣共議之 錄天皇記及國記 臣 連 伴造 國造 百八十部并公民等本記)"는 기록을 전하고 있다. 하지만 이러한 야마토 왕권의 사서 편찬에 이바지한 정확하고 충분한 문자 기록이 있었다고 추정할 수 있는 근거는 부족할 뿐더러, 그것이 실제로 있었다 해도 대부분은 구비전승(口碑傳承)에 의지해야 했다고 추정된다. 이때 쇼토쿠 태자가 만들었던 역사서 《고쿠기》나 《천황기》는 소가노 에미시 ・ 소가노 이루카 부자가 멸망할 때 대부분 소실되고 화재를 면한 일부가 덴지 천황에게 바쳐졌다고 한다.

4. 5. 황국사관

일본서기는 칠지도, 광개토왕릉비와 함께 임나일본부설의 근거가 되고 있다.[33]일본서기는 당시 천황이 명령한 국가적 대사업이며, 황실과 각 씨족의 역사적 위치를 정하는 매우 정치적인 색채가 짙다. 편집 방침의 결정과 원자료의 선택은 정치적으로 유력자들이 주도한 것으로 추정된다.

일본서기는 사료 비판의 관점에서 신빙성에 의문이 제기되는 몇몇 기술을 포함하고 있다.

5. 구성

日本書紀일본어는 총 30권으로 구성되어 있으며, 계도 1권이 있었으나 현재 전해지지 않는다. 각 권의 내용은 다음과 같다.

| 권 | 제목 | 주요 내용 |

|---|---|---|

| 권 제1 | 신대 상(神代上) | |

| 권 제2 | 신대 하(神代下) | |

| 권 제3 | 진무 천황(神武天皇) | |

| 권 제4 | 스이제이 천황(綏靖天皇) ~ 가이카 천황(開化天皇) | |

| 권 제5 | 스진 천황(崇神天皇) | |

| 권 제6 | 스이닌 천황(垂仁天皇) | |

| 권 제7 | 게이코 천황(景行天皇), 세이무 천황(成務天皇) | |

| 권 제8 | 주아이 천황(仲哀天皇) | |

| 권 제9 | 진구 황후(神功皇后) | |

| 권 제10 | 오진 천황(応神天皇) | |

| 권 제11 | 닌토쿠 천황(仁徳天皇) | |

| 권 제12 | 리추 천황(履中天皇), 한제이 천황(反正天皇) | |

| 권 제13 | 인교 천황(允恭天皇), 안코 천황(安康天皇) | |

| 권 제14 | 유랴쿠 천황(雄略天皇) | |

| 권 제15 | 세이네이 천황(清寧天皇), 겐조 천황(顕宗天皇), 닌켄 천황(仁賢天皇) | |

| 권 제16 | 부레쓰 천황(武烈天皇) | |

| 권 제17 | 게이타이 천황(継体天皇) | |

| 권 제18 | 안칸 천황(安閑天皇), 센카 천황 (宣化天皇) | |

| 권 제19 | 긴메이 천황(欽明天皇) | |

| 권 제20 | 비다쓰 천황(敏達天皇) | |

| 권 제21 | 요메이 천황(用明天皇), 스슌 천황(崇峻天皇) | |

| 권 제22 | 스이코 천황(推古天皇) | |

| 권 제23 | 조메이 천황(舒明天皇) | |

| 권 제24 | 고교쿠 천황(皇極天皇) | |

| 권 제25 | 고토쿠 천황(孝徳天皇) | |

| 권 제26 | 사이메이 천황(斉明天皇) | |

| 권 제27 | 덴지 천황(天智天皇) | |

| 권 제28 | 덴무 천황(天武天皇) 상 | |

| 권 제29 | 덴무 천황(天武天皇) 하 | |

| 권 제30 | 지토 천황(持統天皇) |

참조

[1]

서적

Nihongi: Chronicles of Japan from the Earliest Times to AD 697

Tuttle Publishing

2005-07-01

[2]

웹사이트

Nihon shoki | Mythology, Creation & History | Britannica

https://www.britanni[...]

[3]

웹사이트

Nihon shoki | Mythology, Creation & History | Britannica

https://www.britanni[...]

[4]

웹사이트

Equinox Pub

http://www.equinoxpu[...]

[5]

서적

Nihongi: Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697

London.Transactions and proceedings of the Japan Society

2006

[6]

서적

日本の歷史4 天平の時代

Shueisha

[7]

서적

Shoku Nihongi

https://dl.ndl.go.jp[...]

Keizai Zasshisha

1897-01-01

[8]

서적

The Six National Histories of Japan: Rikkokushi

1991

[9]

서적

[10]

서적

The Emperors of Modern Japan

https://books.google[...]

Brill

2008-01-01

[11]

웹사이트

Kofun Culture

http://www.t-net.ne.[...]

2009-04-27

[12]

서적

State Formation in Japan: Emergence of a 4th-Century Ruling Elite

https://books.google[...]

2007-01-01

[13]

서적

Nihongi: Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697

https://books.google[...]

Society

1896-01-01

[14]

간행물

Malchronia: Cryonics and Bionics as Primitive Weapons in the War on Time

http://jetpress.org/[...]

2006-02-01

[15]

웹사이트

日本書紀 30巻. [1] - 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp[...]

2020-12-18

[16]

웹사이트

日本書紀 30巻. [2] - 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp[...]

2020-12-18

[17]

웹사이트

日本の神話(1):大和王権が語る“歴史の起源”

https://www.nippon.c[...]

nippon.com

2019-06-25

[18]

웹사이트

『日本書紀の誕生: 編纂と受容の歴史』(八木書店) - 編集:遠藤 慶太,河内 春人,関根 淳,細井 浩志 - 河内 春人による本文抜粋 | 好きな書評家、読ませる書評。

https://allreviews.j[...]

ALL REVIEWS

2020-11-18

[19]

서적

1991

[20]

서적

2018

[21]

문서

倭가 日本, 大王이 天皇으로 바뀐 것 등

[22]

문서

고구려의 신집은 고기(류기)를 개삭한 것이라고 여겨진다.

[23]

문서

여기서 일본서기가 아닌 일본기라고 적힌 것에 대해서는 #서명을 참조

[24]

문서

삿사가와 설에 따르면, 건황자의 생모와 묘지에 관한 기록의 일치성에 문제가 있으며, 덴무 천황 시대부터 국가 사업으로 일본서기의 편찬 작업이 진행되었다면, 덴무 천황의 황후(지토 천황)의 친동생에 관한 의문점은 그녀에게 물어볼 수 있었을 것이라고 한다. 또, 가와시마 황자 등은 "상고의 여러 일"에 관한 편찬을 명령받았다고 되어 있는데, 당시 덴무 천황 시대의 일(즉 현대사)을 포함하는 일본서기의 실태는 덴무 천황의 명령과 모순된다고 지적하기도 한다.

[25]

서적

『日本書紀』の編纂者と本書の構成

2016

[26]

서적

『日本書紀』という書名

岩波書店

1965

[27]

서적

1970

[28]

서적

1970

[29]

서적

1970

[30]

서적

1991

[31]

서적

1991

[32]

서적

ことばの不思議 : 日本語と世界の言語

https://ksu.repo.nii[...]

松香堂書店

2024

[33]

문서

수이징 천황기에서 2회, 신공황후기에서 3회 기록되어 있으며, 덴무 천황기에서는 원년이 아닌 2년에 기록되어 있다.

[34]

문서

태세 갑인년 10월 1일(월이 시작되는 날, 즉 초하루)의 간지가 정사이며, 그 달 신유일의 뜻이다. 육십간지의 나열은 정사, 무오, 기미, 경신, 신유...로 이어지므로 신유일은 초하루(1일)의 4일 후이다. 즉 신무 천황의 동정 개시는 태세 갑인년의 10월 5일임을 알 수 있다.

[35]

문서

신유년 봄 정월(1월 1일), 초하루의 간지는 경진이다.

[36]

문서

공전 주기가 아니다.

[37]

문서

천문학적 기년법에 따른다. 계산상의 편의를 위해 서력 0년을 설정하기 위해 -666년은 기원전 667년이다. 이하 연차도 같다.

[38]

문서

오가와에 따르면 『일본서기』에서 사용되고 있는 의봉력은 중국에서 만들어진 본래의 의봉력이 아니라, 계산을 간편하게 하기 위해 간략화된 것이다. 동 논문에 첨부된 斎藤国治의 해설을 다음에 인용한다. “의봉력은 본래 『정삭법』(일월의 천구 상 운동을 불등속으로 한다)을 취하는 역법이지만, 『서기』편찬 당시의 역산가는 역산의 수고를 덜기 위해, 더 간단한 『경삭법』(일월의 천구 상 운동을 각각 등속으로 가정한다)을 채택하여 산정한다.”

[39]

문서

국생미의 일서 제1에서는 천신이 태점으로 시일을 정했다고 있으며, 일신 아마테라스와 월신 츠쿠요미의 탄생 후, 동생인 히루코가 세 살이 되어도 다리가 서지 않았다는 기사가 최초의 연수 경과이다. 또 국민의 죽음과 탄생의 기원을 말하는 이자나미와 이자나기의 대화는 하루의 개념에 근거하고 있으며, 츠쿠요미가 우케모치를 죽이는 신화에서는 달의 차고 기움, 봄과 가을의 기원이 이야기된다.

[40]

간행물

群書類従

(출판사 정보 없음)

[41]

논문

倭人の暦を探る:数字から読み解く歴史の謎

日本評論社

2016-07

[42]

문서

현존하는 『삼국지』에서는 경초 2년이라고 되어 있지만, 『일본서기』를 비롯하여 『량서』,『한원』 등 옛 시대의 인용문이 경초 3년이라고 하는 것으로부터, 오기로서 경초 3년으로 수정하는 것이 정설이다.

[43]

문서

참고로, 『일본서기』는 월년칭원법(전 군주의 익년을 원년으로 한다), 『삼국사기』는 당년칭원법(전 군주의 사망 연도를 원년으로 한다)으로 기록되어 있기 때문에, 『일본서기』의 “백제 왕자 귀수가 왕이 된” 연도는 『삼국사기』에서는 근구수왕 2년에 상당한다(쿠라니시).

[44]

문서

신공황후 39년을 239년, 응려천황 5년을 461년으로 한다.

[45]

문서

실제로 견사가 있었는지는 의문시되고 있다.

[46]

문서

물론, 조상으로서 전설상의 인물을 쓴 각종 계도이고 근대적인 의미에서는 정확한 내용이라고는 할 수 없다.

[47]

문서

이하, {{Harvp|山尾幸久|1999}}을 참조.

[48]

문서

백제삼서 기사 중에는 백제왕이 천황의 “리민”과 “봉”건된 영토를 다스리고, 자신의 나라는 천황에게 “조”를 공물로 바치고 섬기는 “관가(みやけ)”의 나라, 원래의 천황의 “봉”역을 침범하여 “신라의 꺾이는” 가야 제국을 천황의 명령으로 “본관에 돌려 속하게” 해주었으면 한다, 자신은 천황의 “번”(번병)을 하는 “신”이라는 등의 기술이 넘쳐나고, 지문에는 백제왕이 천황으로부터 전라북도의 땅을 “사”여 받았다고 적혀 있다.

[49]

문서

그 외에, “아화왕이 서서 귀국에 예를 잃었다”, (목만치는) “우리 나라에 들어와 귀국과 왕래한다”

[50]

논문

飛鳥池遺跡出土木簡の考察

1998

[51]

논문

継体紀の史料批判

吉川弘文館

1988

[52]

서적

カバネの成立と天皇

吉川弘文館

1998

[53]

뉴스

読売新聞

2004-02-06

[54]

서적

古事記日本書紀必携

学燈社

[55]

백과사전

네이버 백과사전

[56]

문서

백제삼서의 기사 중에는 백제왕이 마치 천황의 '백성'과 '봉해진 땅'을 다스리며 천황에게 '조(調)'를 바치며 섬겼던 '미야케(官家)'의 나라였고, 원래의 천황의 '봉지(封地)'를 침범하여 '신라가 차지한' 가야 제국(加羅諸國)을 천황의 명으로 '본래대로 되돌리려' 하는, 천황에 대해서 백제를 '번국(蕃國)'이자 '번신(蕃臣)'으로 자처한 듯한 기술이 넘쳐나고 있으며, 백제왕이 천황으로부터 전라북도 땅을 '수여'받았다고까지 적기도 하였다.

[57]

문서

이밖에도 "아화왕(阿花王)이 서서 귀국에 예를 잃었다", 혹은 "(목만치는) 우리 나라(백제)에 들어와 귀국과 오가면서" 등의 기술도 있다.

[58]

문서

즉 《일본서기》에서 천황이 백제 왕에게 '하사했다'고 한 땅은 오늘날 충청도 홍성(洪城), 유곡(維鳩), 공주(公州) 부근에서 전라도의 영산강, 섬진강 유역에까지 미치고 있는데, 이것은 멸망 직전까지 백제 왕이 독립국가의 군주로서 정당하게 통치하고 있던 영토와 거의 일치하는 것이다. 하지만 그들을 조상으로 둔 당시의 백제계 인사들이 일본의 관료체제에 편입되어 있는 상태에서, 그들이 획득한 정치적인 지위를 유지하기 위해서도 천황의 조정과 자신들의 선대인 백제와의 관계를 천황에 유리한 쪽으로 해석하지 않을 수 없었다. 이러한 관념을 실체화한 것이 '고려와 백제, 신라와 임나는 해표(海表)의 번병(蕃屏)'으로 '원래 내려주신 봉지의 한계'를 가진 '미야케(宮家)가 설치된 나라'였다고 한 게이타이기 등의 기록으로, 이것은 도저히 신뢰할 수 없다고 하였다.

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

역사 왜곡 논란 '전라도 천년사', 문제된 부분만 빼고 배포?

“삼국사 가장 큰 교훈은 유능한 인재 등용과 실리 외교”

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com