조선 누층군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

조선 누층군은 태백산 분지, 영월군, 정선군, 단양군, 문경시 등에 분포하는 고생대 캄브리아기부터 오르도비스기까지 퇴적된 지층군이다. 태백층군, 영월층군, 용탄층군, 평창층군, 문경층군으로 구분되며, 장산층, 묘봉층, 대기층, 세송층, 화절층, 동점층, 두무골층, 막골층, 직운산층, 두위봉층 등 다양한 지층으로 구성된다. 이 지층군에는 삼엽충 화석과 코노돈트 화석이 풍부하게 발견되어 지질 시대를 밝히는 데 중요한 역할을 하며, 상동광산, 신예미광상 등 금속 광상이 분포하여 지하자원으로서의 가치도 높다. 조선 누층군은 백운산 향사대, 정선 대향사 등 다양한 지질 구조를 형성하며, 상하에 부정합을 가진다.

더 읽어볼만한 페이지

| 조선 누층군 | |

|---|---|

| 지리 정보 | |

| 개요 | |

| 시대 | 고생대 캄브리아기 후기 ~ 오르도비스기 |

| 분포 지역 | 태백산지 평남 분지 옥천대 영남 지괴 |

| 층서 | |

| 하부 누층군 | 장산 규암층 묘봉층 대기층 |

| 중부 누층군 | 화절층 동점 규암층 |

| 상부 누층군 | 두무골층 막동 석회암층 직운산층 사동층 고성층 |

| 암상 | |

| 퇴적암 | 규암 사암 셰일 석회암 돌로마이트 |

| 특징 | |

| 지질학적 중요성 | 고생대 초기 퇴적암 연구에 중요한 자료 제공 한반도 지질 구조 해석의 핵심 자료 |

| 광물 자원 | 석회암 (시멘트 원료) 고령토 철광석 아연 연 텅스텐 |

| 추가 정보 | |

| 연구 동향 | 층서 및 퇴적 환경 연구 지질 연대 측정 및 고지리 연구 광물 자원 탐사 |

| 관련 논문 | 땅_지반을 알게 하는 지질학(Geology) 남한은 어떤 암석으로 구성되어 있나 Ⅰ (서울, 경기도, 강원도, 충청도 지역) 스카른 잠두 광체 예측을 위한 아연-연 광상 성인의 재검토 (Re-evaluation of Genetic Environments of Zinc-lead Deposits to Predict Hidden Skarn Orebody) |

2. 구성

태백산 분지는 대한민국 강원특별자치도 남부와 충청북도 동부 일대에 위치한 고생대 퇴적분지로, 북동쪽으로 부채꼴 모양으로 넓어진다. 이 분지는 고생대 초 곤드와나 대륙의 일부로 적도 인근에 위치했으며, 캄브리아기 동안 북중국 강괴 남쪽의 얕은 내륙해를 사이에 두고 오스트레일리아 대륙과 마주보고 있었다.[3] 캄브리아기 동안 해수면 상승으로 해침이 있었다.[4]

태백산 분지에 분포하는 조선 누층군은 태백층군, 영월층군, 평창층군, 용탄층군, 문경층군으로 구분된다.[5]

- 태백층군: 강원특별자치도 태백시, 삼척시, 영월군 남동부, 정선군, 충청북도 단양군 일대에 분포하며, 장산층, 면산층, 묘봉층, 대기층, 세송층, 화절층, 동점층, 두무골층, 막골층, 직운산층, 두위봉층으로 구성된다. 화절층과 동점층 사이가 캄브리아기와 오르도비스기의 경계이다.[1]

- 영월층군: 영월군에 분포하며 영월인편상구조대에 의해 분포가 규제된다.[1] 삼방산층, 마차리층, 와곡층, 문곡층, 영흥층으로 구성된다.

- 용탄층군: 정선군에 분포하며 정선 규암층, 정선 석회암층, 행매층, 회동리층으로 구분되나, 행매층은 논란이 있다.[1]

- 평창층군: 평창군에 분포하며 정선 석회암층과 입탄리층으로 구분되나,[1] 입탄리층이 정선 석회암층과 같다는 주장이 있어 평창층군과 용탄층군이 동일하다는 주장도 있다.[6]

- 문경층군: 문경시에 분포하며 구랑리층과 상부 석회암층으로 구분되지만, 층서적 논란이 가장 심하다.[1]

| 지질 시대 | 태백층군 | 영월층군 | 용탄층군 | 평창층군 | 문경층군 | 북한 평안도 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 구분 | 지층명 | ||||||

| 고생대 오르도비스기 443.8–485.4 Mya | 상동아층군 | 두위봉층 | 영흥층 | 회동리층 행매층 정선 석회암층 | 정선 석회암층 입탄리층? | 탄산염암 | 상서리통 만달통 신곡통 |

| 직운산층 | |||||||

| 막골층 | |||||||

| 두무골층 | 문곡층 | - | |||||

| 동점층 | |||||||

| 고생대 캄브리아기 485.4–541.0 Mya | 직동아층군 | 화절층 | 와곡층 | 화절층 | 고풍통 | ||

| 세송층 | 마차리층 | ||||||

| 대기층 | 대기층 | 무진통 | |||||

| 묘봉층 | 삼방산층 | 묘봉층 | 흑교통 | ||||

| 장산층 | 정선 규암층 | 장산층 | 구랑리층 | 중화통 | |||

2. 1. 태백층군

태백층군은 강원특별자치도 태백시와 삼척시, 영월군 남동부와 정선군, 충청북도 단양군 일대에 넓게 분포한다. 캄브리아기에서 오르도비스기에 퇴적된 태백층군은 장산층, 면산층, 묘봉층, 대기층(풍촌 석회암층), 세송층, 화절층, 동점층, 두무골층, 막골층, 직운산층, 두위봉층으로 구성된다. 일부 지역에서 대기층과 세송층을 합쳐 풍촌 석회암층이라고 불리기도 하며, 화절층과 동점층 사이에 캄브리아기와 오르도비스기의 경계가 있다.[1] 태백층군의 전체 두께는 약 1~1.4 km이다.[1]고바야시(1966)는 태백층군에서 180종의 삼엽충을 보고하였으나, 지난 25년간의 분류학적 개정을 통해 삼엽충은 총 118종으로 그 수가 감소하였다.[1] 고생물학적 연구로 태백층군 내에 아래와 같이 22개 삼엽충 생층서대가 설정되었으며 이러한 생층서 연구를 바탕으로 태백층군의 퇴적시기는 고생대 캄브리아기 제2세(Cambrian Series 2)에서 오르도비스기 달리위리안절(Darriwilian)에 이르는 것으로 설정되었다.

| 지질 시대 | 태백층군 | 영월층군 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 기 | 세 | 절 | 지층 | 화석 | 지층 | 생층서대 | |

| style="border-style: none none none none;" | | 오르도비스기 443.8–485.4 Mya | 후세 443.8–458.4 Mya | 히르나틴절 Hirnantian | - | |||

| style="border-style: none none none none;" | | 카틴절 Katian | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | 샌드절 Sandbian | ||||||

| style="border-style: none none none none;" rowspan="2" | | 중세 458.4–470.0 Mya | 달리위리안절 Darriwilian | 두위봉층 | - | 영흥층 | - | |

| 직운산층 | Dolerobasilicus | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | 다핑절 Dapingian | 막골층 | rowspan="2" | | ||||

| style="border-style: none none none none;" | | 전세 470.0-485.4 Mya | 플로절 Floian | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 두무골층 | Kayseraspis | Kayseraspis | ||||

| style="border-style: none none none none;" | | 트레마독절 Tremadocian | Protopiomerops | 문곡층 | Shumardia pellizzarii Kainella euryrachis Yosimuraspis vulgaris | |||

| style="border-style: none none none none;" | | Asaphellus | ||||||

| style="border-style: none none solid none;" | | 동점층 | Richardsonella | |||||

| style="border-style: solid none none none;" | | 캄브리아기 485.4–541.0 Mya | 푸룽세 485.4–497 Mya | 제10절 | 와곡층 | Fatocephalus hunjiangensis | ||

| style="border-style: none none none none;" | | Pseudokoldinioidia | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | Eosaukia | - | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 화절층 | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | Quadraticephalus | 마차리층 | |||||

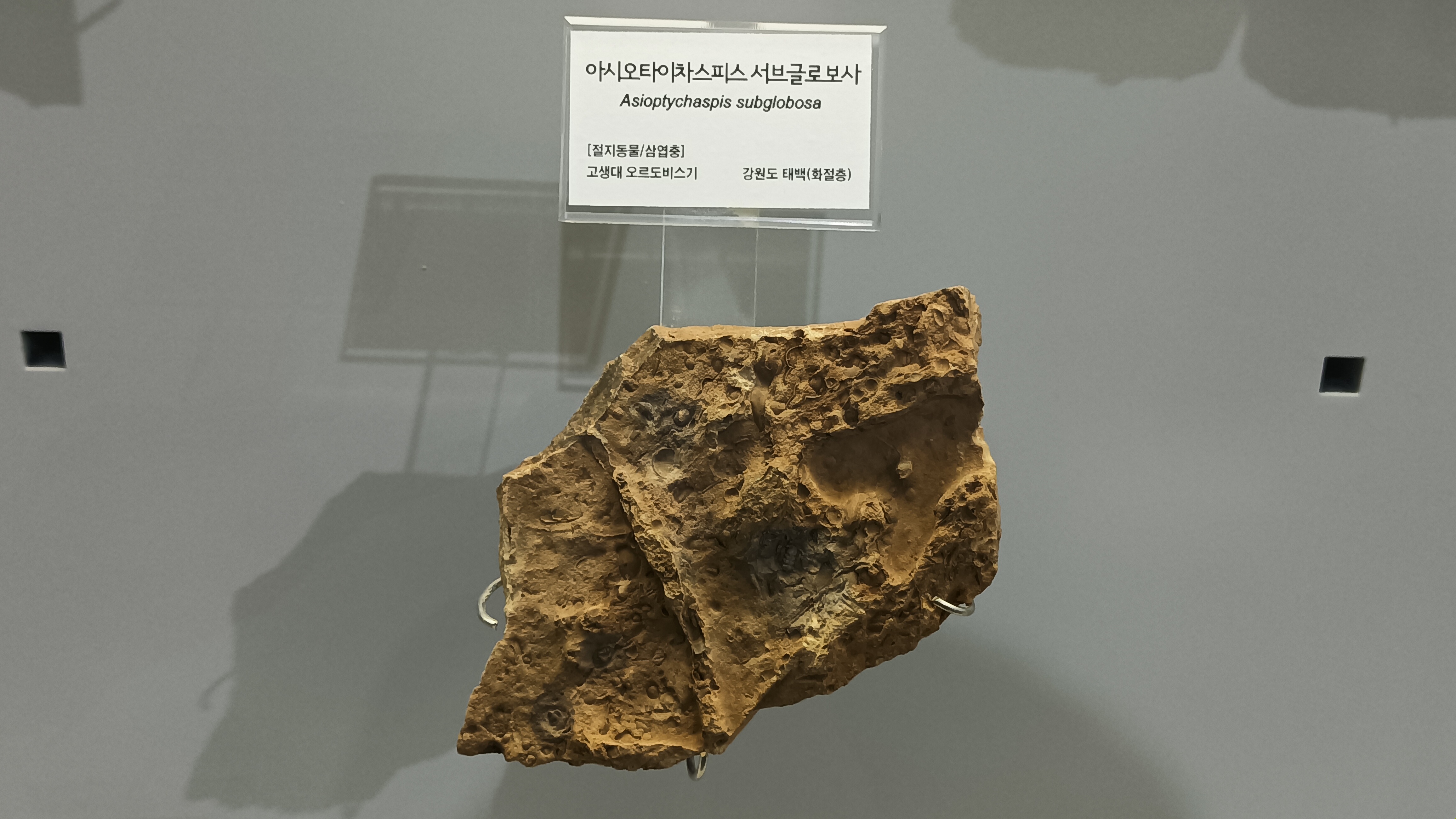

| style="border-style: none none none none;" | | 장산절 Jiangshanian | Asioptychaspis subglobosa | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 세송층 | Kaolishania | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | - | Pseudoyuepingia asaphoides Agnostotes orientalis Eochuangia hana Eugonocare longifrons Hancrania brevilimbata Proceratopyge tenuis Glyptagnostus reticulatus | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 파이비절 Paibian | ||||||

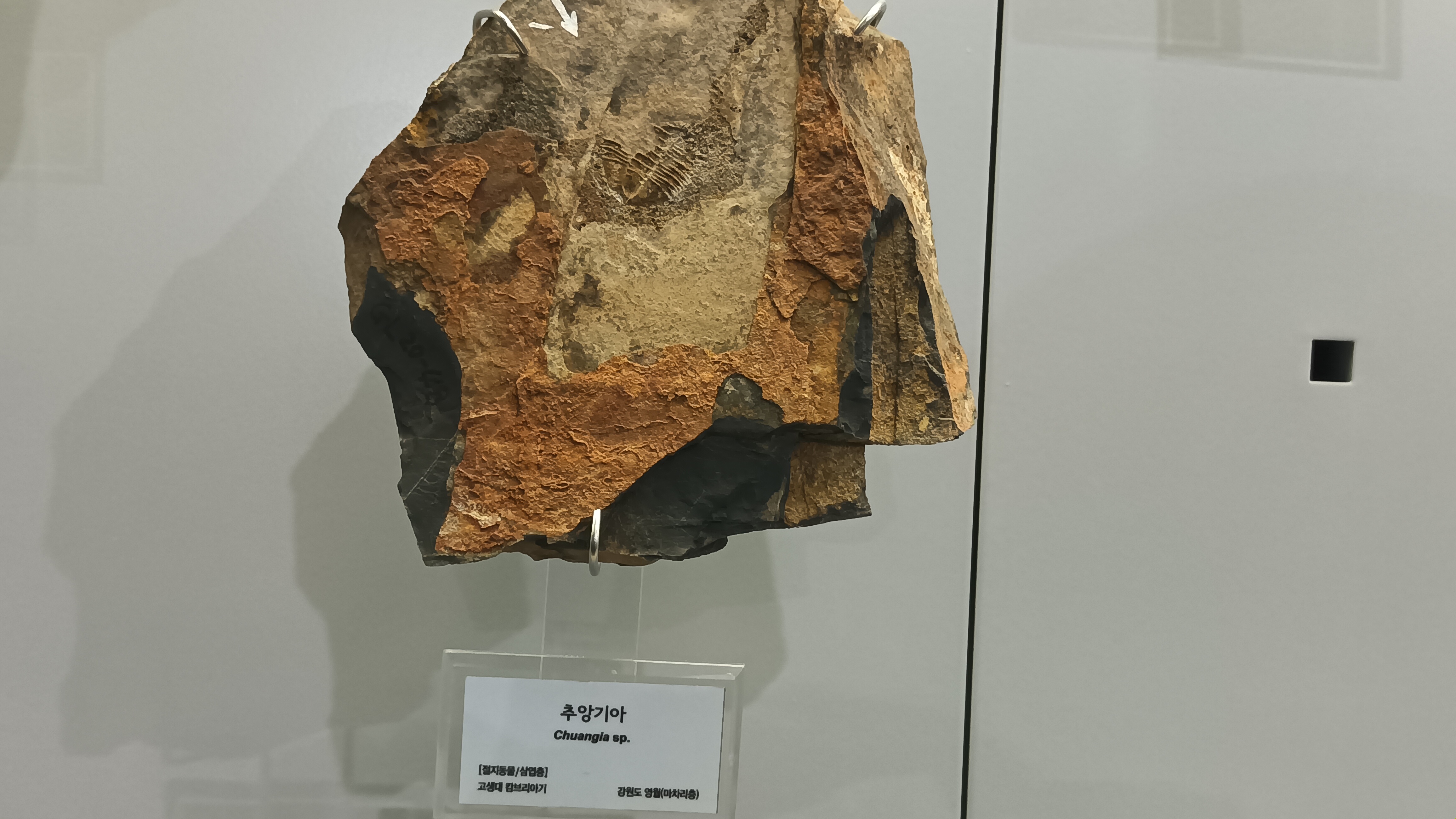

| style="border-style: none none none none;" | | Chuangia | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | Prochuangia mansuyi | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | Fenghuangella laevis | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | 먀오링세 497-509 Mya | 구장절 Guzhangian | Liostracina simesi | Glyptagnostus stolidotus | |||

| style="border-style: none none none none;" | | Neodrepanura | - | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | Jiulongshania | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | 대기층 | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | - | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | 드럼절 Drumian | Amphoton | Lejopyge armata | ||||

| style="border-style: none none none none;" | | Crepicephalina | Ptychangnostus atavus | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 우류절 Wuliuan | - | Ptychangnostus sinicus Tonkinella | ||||

| style="border-style: none none none none;" | | 묘봉층 | Beiliella | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | Mapania (?) | 삼방산층 | Megagraulos semicircularis | ||||

| style="border-style: none none none none;" | | Elrathia | Metagraulos sampoensis | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 제2세 509–521 Mya | 제4절 제3절 | Redilichia | - | |||

| style="border-style: none none none none;" | | 장산층/면산층 | ||||||

석개재는 경상북도 봉화군 석포면 석포리와 강원특별자치도 삼척시 가곡면 풍곡리의 경계에 있는 고개로, 조선 누층군의 기저인 면산층에서 최상위 두위봉층까지, 두께 1100m의 태백층군 모든 지층들이 연속적으로 드러나 있어 지질학적 중요성을 가진다.[68]

2. 1. 1. 장산층

장산층(Jangsan Formation, 壯山層) 또는 장산 규암층(Cambrian Jangsan quartzite Formation, 壯山 硅巖層)은 조선 누층군 태백층군의 최하위 지층으로 주로 사암과 규암으로 구성된다. 두께는 50~200 m이며 주로 백운산 향사대 남부에 잘 드러나 있다.[1] 이름은 영월군 상동읍 내덕리에 있는 장산(壯山, 1409 m)에서 유래했다. 장산 규암층은 대부분 기반암인 선캄브리아기의 율리층군과 화강암질 편마암 위에 부정합으로 놓이나, 부분적으로 단층으로 접한다.[1]일반적으로 캄브리아기에 형성된 것으로 생각되나, 이 지층에서는 아직 화석이 발견되지 않았다. 묘봉층의 화석군을 고려하면 캄브리아기 제2세의 제3절과 제4절에 퇴적된 층으로 추정되나,[1] 장산 규암층이 선캄브리아기의 지층이라는 주장도 있어[30][31] 퇴적 시기에 관한 논란[32][33]이 있다. 장산 규암층은 내해안(shoreface)과 내부 대륙붕에 이르는 얕은 바다에서 생성된 것으로 해석된다.[34] 장산 규암층은 중국 산동성의 리구안층(Liguan Formation)에 대비된다.[35]

2. 1. 2. 면산층

면산층(Myeonsan formation, 綿山層)은 강원특별자치도 태백시 동점역 부근 동점 단층 동쪽에 분포하는 지층으로, 태백시, 삼척시, 봉화군 경계에 위치한 면산(1246.2 m)에서 그 이름이 유래되었다. 역암, 사암, 이암 등으로 구성되며 장산 규암층에 대비되는 것으로 보이는 이 지층은 조류가 우세한 조간대 환경에서 퇴적된 것으로 해석된다.[1] 면산층에서는 ''Skolithos''와 같은 흔적 화석이 발견되어 전기 캄브리아기 지층으로 분류된다.[36] 면산층의 타이타늄 함량은 조선 누층군의 다른 지층들보다 높으며,[37] 다량의 타이타늄 광상이 존재하여 광산 개발 가능성이 있다.[38][39][40]2. 1. 3. 묘봉층

묘봉층(猫峯層, Cambrian Myobong formation)은 장산 규암층 위에 오는 지층이다. 지층 이름은 봉화군 석포면 석포리에 있는 묘봉(猫峯)에서 따왔다. 백운산 향사대 북쪽처럼 바로 아래에 장산 규암층이 없는 곳에서는 선캄브리아기의 율리층군이나 화강암을 묘봉층이 부정합으로 직접 덮는다. 묘봉층은 주로 암회색 셰일 또는 점판암으로 되어 있고, 일부 구간에는 사암이 끼어 있다. 고바야시(Kobayashi, 1966)는 묘봉층에서 나오는 삼엽충과 완족동물 화석을 바탕으로 아래에서부터 ''Redlichia'', ''Elrathia'', ''Mapania'', ''Bailiella'' 4개의 생층서대를 설정하였다.[1] ''Redlichia'' 생층서대는 태백층군에서 가장 오래된 생층서대로 북중국 강괴와 오스트레일리아의 캄브리아기 제2세의 제4절(Stage 4)에 해당하며, 그 위쪽의 생층서대들은 먀오링세의 우류절에 해당한다.[1] 한갑수(1969)는 연화광산 지역의 묘봉층을 암석의 종류에 따라 M1, M2, M3 3개 지층으로 나누었으나,[41] 정창희(1969)는 묘봉층을 아래쪽의 M1층으로 한정하고 M2층과 M3층을 대기층 아래쪽에 포함시켰다.[42]2. 1. 4. 대기층 (풍촌 석회암층)

대기층(Daegi formation, 大基層) 또는 풍촌 석회암층(Pungchon limestone formation, 豊村 石灰巖層)은 묘봉층 위에 놓이며 석회암, 돌로마이트 등의 탄산염암으로 구성된 지층이다. 고바야시(1930)는 이 지층을 대기층으로 명명하였으나 태백산지구지하자원조사단(1962)은 이 지층이 정선군 화암면 호촌리에 위치한 풍촌 마을에 표식적으로 발달해 있다고 하여 이 지층을 풍촌 석회암층으로 명명하였다.[1]이 지층에는 삼척 대이리 동굴지대, 추암촛대바위, 삼척 초당굴과 같은 석회암 동굴과 카르스트 지형이 발달한다. 대기층의 삼엽충 화석[1][43]은 캄브리아기 중기를 지시하며 삼엽충 화석에 근거하여 ''Crepicephalina'', ''Amphoton'', ''Jiulongshania'' 3개 생층서대가 설정되었다.[44][45]

2. 1. 5. 세송층

세송층(細松層)은 풍촌 석회암층 위에 정합적으로 놓이며, 주로 암회색 셰일로 구성된다.[1] 고바야시(Kobayashi, 1935)가 영월군 산솔면 직동리 직동천을 따라 분포하는 암적색 내지 회색의 점판암 지층을 세송층(세송슬레이트층)으로 명명하였다. 백운산 향사대 남부에서는 잘 드러나지만 북부에서는 인지하기 어렵다. 태백산지구지하자원조사단(1962)은 세송층을 독립된 지층으로 인정하지 않고 화절층 최하부 층원(세송이회암층원)으로 취급하였으나, 오늘날에는 독립된 지층으로 인정된다.[1]삼엽충 화석에 의해 세송층은 하부로부터 ''Stephanocare'', ''Neodrepanura'', ''Prochuangia'', ''Chuangia'', ''Kaolishania'' 5개 생층서대로 구분된다.[46][47]

2. 1. 6. 화절층

화절층(花折層, Hwajeol formation)은 세송층 위에 놓이는 지층이다. 고바야시(Kobayashi, 1935)는 영월군 산솔면 직동리 화절치 부근에서 세송층 위에 정합적으로 놓이는 약 180 m 두께의 석회암과 셰일이 번갈아 나타나는 지층을 화절층이라고 이름지었다.[1]화절층에서는 코노돈트와 삼엽충 화석이 발견된다. 코노돈트 화석에 근거하여 화절층은 밑에서부터 5개의 생층서대가 설정되었다.[48][49][50][51][52][53]

- ''Proconodontus''

- ''Eoconodontus notchpeakensis''

- ''Cambrooistodus minutus''

- ''Cordylodus proavus''

- ''Fryxellodontus inornatus-Monocostodus sevierensis-Semiacontiodus lavadamensis''

삼엽충 화석에 근거해서는 밑에서부터 2개의 생층서대가 설정되었다.[1]

- ''Asioptychaspis''

- ''Quadraticephalus''

2. 1. 7. 원평층

원평층(院平層)은 강릉시 석병산(1052.5 m) 동쪽과 자병산(776 m) 주변 지역에서 풍촌 석회암층 상위에 정합적으로 놓인 지층이다. 원평층은 어두운 색의 사질/석회질 점판암으로 구성되며 현저한 충식상(蟲蝕狀)을 나타내는 점이 특징적이다. 두께는 50~270 m이다.[1] 박세화(2021)는 원평층을 기저, 하부, 중부, 상부 4개 층원으로 구분하였으며 원평층의 각 층원이 세송층, 화절층, 동점층, 두무골층과 대비된다고 보았다. 원평층은 타 지층에 비해 상대적으로 얕은 환경에서 퇴적되었다.[54]2. 1. 8. 동점 규암층

동점층(Dongjeom Formation, 銅店層) 또는 동점 규암층은 화절층 위에 정합으로 놓이며 풍화에 강한 규암으로 구성되어 있어 절벽이나 능선의 돌출부를 이루는 것이 일반적이다. 백운산 향사대 남부에서 동점층은 잘 연장되지만, 북부에서는 지층이 얇아져 인지하기 어려운 곳도 있다. 동점층에서는 화석이 별로 산출되지 않지만, 고바야시(1960)가 예미 부근의 동점층에서 삼엽충 화석 ''Pseudokainella iwayai''를 보고하였다. 이후 고바야시(1966)는 화절층 최상부의 ''Eoorthis'' 대와 동점층 하부 ''Pseudokainella''가 나타나는 층준의 경계를 캄브리아기와 오르도비스기의 경계로 보았다.[1] 동점층에서 산출된 ''Pseudokoldinioidia'' 화석은 캄브리아기 최상부 삼엽충 화석으로 기록되었다.[55] 동점 규암층은 파도와 조류의 영향을 많이 받은 대륙붕 지역에서 퇴적된 것으로 해석된다.[56]2. 1. 9. 천동리층

천동리층(泉洞里層, Ordovician choendongri formation)은 단양군 단양 지질도폭(1967)에서만 설정된 지층으로, 두위봉형 조선 누층군의 화절층과 동점 규암층을 함께 묶은 것이다. 풍촌 석회암층 위에 정합으로 놓이며, 북동 주향에 북서쪽으로 경사한다. 단양읍 천동리에서 명칭이 유래되었으며, 대체로 회색 석회암이 우세하고 이회암, 셰일 등이 석회암과 교호(交互)하며 사암이 협재(挾在)되어 있다. 지층의 두께는 200~250 m이다.[57][1]2. 1. 10. 두무골층

두무골층(Dumugol formation, 斗務洞層) 또는 두무동층은 동점 규암층 위에 놓이며, 지층의 두께는 150~270 m이다. 두무골층은 석회암, 돌로마이트, 이회암, 셰일 등이 교호(交互)되나 지역에 따라 구성 암석에 차이가 있다.[1] 두무골층은 삼엽충 화석에 근거하여 하부로부터 ''Asaphellus'', ''Protopliomerops'', ''Kayseraspis'' 3개 생층서대로 구분된다.[58]

2. 1. 11. 막골층

막골층(Makgol Formation) 또는 막동 석회암층(Makdong Limestone formation, 莫洞 石灰巖層)은 두무골층 위에 놓이며 석회암, 돌로마이트, 생쇄설 및 어란상(魚卵狀) 입자암 등 다양한 탄산염암으로 구성되고 사암과 셰일이 협재된다. 지층의 두께는 250~400 m이며 기저층원, 하부층원, 중부층원, 상부층원으로 구분된다. 막골층 내의 석회암에는 생물교란 구조, 스트로마톨라이트, 건열, 증발잔류암 등 다양한 퇴적 구조들이 관찰된다. 막골층은 태백시 동점동의 구문소 주변에서 잘 관찰된다.[1]막골층에서는 오르도비스기를 지시하는 코노돈트 화석이 산출되며,[59] 코노돈트 화석에 의해 ''Aurilobodus leptosomatus'', ''Triangulodus changshanensis-Aurilobodus leptosomatus'' 2개 코노돈트 생층서대가 설정되었다.[60][61] 영월군-정선군 예미 지역의 막골층 중간에는 예미각력석회암(禮美角礫石灰巖)으로 명명된 각력석회암 지층이 존재한다. 이 지층은 태백산지구 지하자원 조사보고서(1962)에서 처음 보고되었으며 그 성인(成因)에 대해 여러 의견이 있으나 현재까지도 예미각력암의 성인에 대해 일치된 의견이 없다.

2. 1. 12. 석병산 석회암층

석병산 석회암층(Seokbyeongsan limestone formation, 石屛山 石灰巖層)은 강원특별자치도 강릉시의 석병산(1052.5 m)과 그 주변의 강릉시 옥계면, 정선군 임계면 일대에 분포하는 석회암 지층이다. 막골층에 대비되는 것으로 추정되는 이 지층은 유백색~(청)회색의 석회암을 주로 하고 이회암 또는 돌로마이트와 셰일을 협재한다. 이 지층은 강릉시 옥계면 일대에 발달하는 북북동-남남서 주향의 역단층들에 의해 반복 노출되어 그 분포 범위가 넓다. 하부의 원평층과는 부정합 관계인 것으로 추정되며, 강릉시에서는 상부의 평안 누층군과 부정합으로 접한다.[1][62]석병산 석회암층에는 2개의 석회암 동굴이 보고되었다. 강릉시 옥계면 산계리의 옥계 석회암동굴(또는 석화동굴)은 석병산 석회암층 내에 전체적으로 남-북 방향으로 발달하고 총 연장 750m이다. 이 동굴은 1980년 강원도 지방문화재 제37호로 지정된 후 동굴 출입이 제한되어 있으나 기존의 동굴 훼손 상태가 심각한 편이다. 강릉시 강동면 임곡리의 임곡동굴은 양호한 보존 상태를 유지하고 있으며 현재 동굴 출입이 전면 제한되어 있다.[63][1]

2. 1. 13. 직운산층

직운산층(Jigunsan formation, 織雲山層) 또는 직운산 셰일층은 막골층 위에 정합적으로 놓이며 두께는 30~60 m인 셰일 지층이다. 야마나리(Yamanari, 1926)가 처음으로 이름 붙인 이 지층은 보존 상태가 좋은 무척추동물 화석이 많이 나오는 것으로 유명하다.[1][64] 태백고생대자연사박물관 앞에 이 지층이 드러나 있으며, 이곳에서는 다량의 삼엽충, 완족류 화석이 발견된다.

고바야시(1934)가 이 지층에서 보고한 화석[65], 이 지층에서 알려진 코노돈트 ''Eoplacognathus suecicus''-''Eoplacognathus jigunsanensis'' 생층서대의 화석군[1] 그리고 삼엽충 돌레로바실리쿠스( ''Dolerobasilicus'') 화석대[66]에 의해 이 지층의 지질시대는 오르도비스기 달리위리안절(Darriwilian 또는 Llanvirnian)로 정해졌다.

2. 1. 14. 두위봉층

두위봉층(Duwibong formation, 斗圍峯層) 또는 두위봉 석회암층은 태백층군의 최상부 지층으로 두위봉에서 그 이름이 유래되었다. 두위봉층은 주로 석회암과 석회질셰일로 구성되며 지층의 두께는 50~75 m이다.[1] 고바야시(1934, 1966)는 이 층에서 완족동물 3종, 이매패류 9종, 복족류 17종, 두족류 11종, 삼엽충 2종, 그리고 해면, 태선동물, 해백합 줄기 등의 화석을 보고하고, 두위봉층의 지질시대를 오르도비스기 카라독절(Caradocian)로 생각했다. 그러나 이하영 외(1986, 1990)는 코노돈트 연구로 두위봉층 내에서 ''Plectodina onychodonta''와 ''Aurilobodus serratus'' 생층서대를 설정하고, 이들을 오르도비스기 달리위리안절(Darriwilian) 상부에 대비하였다.[67][1]2. 2. 영월층군

영월층군은 강원특별자치도 영월군에 분포하는 조선 누층군의 한 지층군이다. 영월인편상구조대에 의해 분포가 규제되며,[1] 하부로부터 삼방산층, 마차리층, 와곡층, 문곡층, 영흥층으로 구성된다.| 지질 시대 | 태백층군 | 영월층군 | 용탄층군 | 평창층군 | 문경층군 | 북한 평안도 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 구분 | 지층명 | ||||||

| 고생대 오르도비스기 (443.8–485.4 Mya) | 상동아층군 | 두위봉층 | 영흥층 | 회동리층 행매층 정선 석회암층 | 정선 석회암층 (입탄리층?) | 탄산염암 | 상서리통 만달통 신곡통 |

| 직운산층 | |||||||

| 막골층 | |||||||

| 두무골층 | 문곡층 | - | |||||

| 동점층 | |||||||

| 고생대 캄브리아기 (485.4–541.0 Mya) | 직동아층군 | 화절층 | 와곡층 | 화절층 | 고풍통 | ||

| 세송층 | 마차리층 | ||||||

| 대기층 | 대기층 | 무진통 | |||||

| 묘봉층 | 삼방산층 | 묘봉층 | 흑교통 | ||||

| 장산층 | 정선 규암층 | 장산층 | 구랑리층 | 중화통 | |||

2. 2. 1. 삼방산층

삼방산층(三芳山層, Sambangsan formation)은 영월층군의 최하부 지층으로, 주로 쇄설성 퇴적암으로 구성된다. 영월층군은 삼방산층, 마차리층, 와곡층, 문곡층, 영흥층 순으로 쌓였다. 삼방산층은 캄브리아기 지층이며, 영월군에서는 영월인편상구조대를 따라 여러 번 반복되어 나타난다.영월층군 삼방산층에서는 삼엽충 화석 ''Megagraulos semicircularis''와 ''Metagraulos sampoensis'' 가 발견되었다.[29]

| 지질 시대 | 태백층군 | 영월층군 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 기 | 세 | 절 | 지층 | 화석 | 지층 | 생층서대 | |

| style="border-style: none none none none;" | | style="border-style: none none none none;" | | 우류절 Wuliuan | - | Ptychangnostus sinicus Tonkinella | |||

| style="border-style: none none none none;" | | 묘봉층 | Beiliella | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | Mapania (?) | 삼방산층 | Megagraulos semicircularis | ||||

| style="border-style: none none none none;" | | Elrathia | Metagraulos sampoensis | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 제2세 509–521 Mya | 제4절 제3절 | Redilichia | - | |||

| style="border-style: none none none none;" | | 장산층/면산층 | ||||||

2. 2. 2. 마차리층

마차리층은 영월층군을 구성하는 지층 중 하나이다. 마차리층에서는 ''Chuangia'', ''Proceratopyge tenuis'', ''Hancrania brevilimbata'', ''Eochuangia hana'', ''Agnostotes orientalis'', ''Pseudoyuepingia asaphoides'', ''Kaolishania'' 등의 삼엽충 화석이 발견되었다.

2. 2. 3. 와곡층

와곡층(Wagok Formation, 瓦谷層)은 영월층군의 지층 중 하나로 마차리층 위에 정합으로 놓이며 주로 돌로마이트와 석회암으로 구성된다. 영월군 북면 마차리 부근에 마차리층과 함께 분포한다. 와곡층의 두께는 100 m 내외이다.[1] 와곡층에서는 삼엽충 화석 ''Fatocephalus hunjiangensis'', ''Eosaukia'', ''Pseudokoldinioidia'' 3개의 생층서대가 보고되었다.[1]

2. 2. 4. 문곡층

문곡층(文谷層)은 조선 누층군 영월층군의 지층 중 하나이다. 영월층군은 하부로부터 삼방산층, 마차리층, 와곡층, 문곡층, 영흥층으로 구성되며, 문곡층은 이 중 상부에 해당한다. 문곡층에서는 ''Shumardia pellizzarii'', ''Kainella euryrachis'', ''Yosimuraspis vulgaris'' 등의 삼엽충 화석이 발견된다. 이러한 삼엽충 화석을 근거로 문곡층은 오르도비스기 트레마독절(Tremadocian)에 퇴적된 지층으로 해석된다.[1]| 지질 시대 | 태백층군 | 영월층군 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 기 | 세 | 절 | 지층 | 화석 | 지층 | 생층서대 | |

| style="border-style: none none none none;" | | 오르도비스기 443.8–485.4 Mya | 후세 443.8–458.4 Mya | 히르나틴절 Hirnantian | - | |||

| style="border-style: none none none none;" | | 카틴절 Katian | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | 샌드절 Sandbian | ||||||

| style="border-style: none none none none;" rowspan="2" | | 중세 458.4–470.0 Mya | 달리위리안절 Darriwilian | 두위봉층 | - | 영흥층 | - | |

| 직운산층 | Dolerobasilicus | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | 다핑절 Dapingian | 막골층 | rowspan="2" | | ||||

| style="border-style: none none none none;" | | 전세 470.0-485.4 Mya | 플로절 Floian | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 두무골층 | Kayseraspis | Kayseraspis | ||||

| style="border-style: none none none none;" | | 트레마독절 Tremadocian | Protopiomerops | 문곡층 | Shumardia pellizzarii Kainella euryrachis Yosimuraspis vulgaris | |||

| style="border-style: none none none none;" | | Asaphellus | ||||||

| style="border-style: none none solid none;" | | 동점층 | Richardsonella | |||||

| style="border-style: solid none none none;" | | 캄브리아기 485.4–541.0 Mya | 푸룽세 485.4–497 Mya | 제10절 | 와곡층 | Fatocephalus hunjiangensis | ||

| style="border-style: none none none none;" | | Pseudokoldinioidia | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | Eosaukia | - | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 화절층 | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | Quadraticephalus | 마차리층 | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 장산절 Jiangshanian | Asioptychaspis subglobosa | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 세송층 | Kaolishania | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | - | Pseudoyuepingia asaphoides Agnostotes orientalis Eochuangia hana Eugonocare longifrons Hancrania brevilimbata Proceratopyge tenuis Glyptagnostus reticulatus | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 파이비절 Paibian | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | Chuangia | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | Prochuangia mansuyi | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | Fenghuangella laevis | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | 먀오링세 497-509 Mya | 구장절 Guzhangian | Liostracina simesi | Glyptagnostus stolidotus | |||

| style="border-style: none none none none;" | | Neodrepanura | - | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | Jiulongshania | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | 대기층 | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | - | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | 드럼절 Drumian | Amphoton | Lejopyge armata | ||||

| style="border-style: none none none none;" | | Crepicephalina | Ptychangnostus atavus | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 우류절 Wuliuan | - | Ptychangnostus sinicus Tonkinella | ||||

| style="border-style: none none none none;" | | 묘봉층 | Beiliella | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | Mapania (?) | 삼방산층 | Megagraulos semicircularis | ||||

| style="border-style: none none none none;" | | Elrathia | Metagraulos sampoensis | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 제2세 509–521 Mya | 제4절 제3절 | Redilichia | - | |||

| style="border-style: none none none none;" | | 장산층/면산층 | ||||||

2. 2. 5. 영흥층

영흥층(Yeongheung formation, 寧興層)은 문곡층 위에 정합적으로 놓이는 지층이다. 사진은 영월군 북면 연덕리 원동재로 도로변에 드러난 영흥층의 모습이다.

2. 3. 평창층군

평창층군은 평창군 지역에 분포하며 정선 석회암층과 입탄리층으로 구분된다.[1] 그러나 입탄리층이 정선 석회암층과 같은 지층이기 때문에, 입탄리층으로 구분되던 평창층군이 용탄층군과 같은 지층군이라는 주장도 있다.[6]| 지질 시대 | 태백층군 | 영월층군 | 용탄층군 | 평창층군 | 문경층군 | 북한 평안도 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 구분 | 지층명 | ||||||

| 고생대 오르도비스기 443.8–485.4 Mya | 상동아층군 | 두위봉층 | 영흥층 | 회동리층 행매층 정선 석회암층 | 정선 석회암층 입탄리층? | 탄산염암 | 상서리통 만달통 신곡통 |

| 직운산층 | |||||||

| 막골층 | |||||||

| 두무골층 | 문곡층 | - | |||||

| 동점층 | |||||||

| 고생대 캄브리아기 485.4–541.0 Mya | 직동아층군 | 화절층 | 와곡층 | 화절층 | 고풍통 | ||

| 세송층 | 마차리층 | ||||||

| 대기층 | 대기층 | 무진통 | |||||

| 묘봉층 | 삼방산층 | 묘봉층 | 흑교통 | ||||

| 장산층 | 정선 규암층 | 장산층 | 구랑리층 | 중화통 | |||

2. 3. 1. 입탄리층

입탄리층(Iptanri formation, 入彈里層)은 방림충상단층 하반부에 해당하는 평창읍 일대에 분포하는 지층으로, 주로 백색의 석회암과 돌로마이트가 교호하며 천매암과 편암을 협재한다.[1][101]이하영 외(1986)는 삼방산층이 입탄리층과 충상단층으로 접하며, 코노돈트 화석 판별을 통해 입탄리층이 초기 내지 중기 오르도비스기에 해당한다고 보고하였다.[1] 그러나 김령균 외(2019)는 입탄리층을 정선 석회암층과 동일 지층으로 간주하여 입탄리층의 존재 자체를 부정하였다.[1]

2. 3. 2. 정선 석회암층

정선 석회암층(Jeongseon limestone formtion, 旌善石灰巖層)은 원래 정선군에 광범위하게 분포하는 용탄층군의 석회암 지층으로, 평창군 내에서는 방림 충상단층 하반부에 해당하는 대화면과 방림면 일부 지역에 분포한다. 주로 암회색 석회암으로 구성되며 백색 돌로마이트 지층을 협재한다.[1]

2. 4. 용탄층군

조선 누층군 용탄층군(Yongtan group, 龍灘層群) 또는 정선형 조선 누층군(Jeongseon-type Joseon supergroup)은 강원특별자치도 정선군 지역에 분포하는 조선 누층군이다. 정선군 지역의 조선 누층군은 히사코시(Hisakoshi, 1943)에 의해 하부 석회암, 행막층, 상부 석회암으로 처음 구분되었으며[102] 이후 행막층이 행매층으로,[103] 상부 석회암이 회동리층으로 개명되었다.[104] 현재는 논란이 있으나 대체로 밑에서부터 정선 규암층, 정선 석회암층, 행매층, 회동리층으로 구분한다.[1] 용탄층군은 코노돈트 화석 연구에 의해 3개 지층에 걸쳐 4개 생층서대가 설정되어 있다.[105][106][107][108]| 지층 | 생층서대 이름 | |

|---|---|---|

| 회동리층 | Tasmanognathus sishuiensis-Erismodus asymmetricus | |

| style="border-style: none none none solid;" | | Aurilobodus serratus | |

| style="border-style: solid none none solid;" | | 행매층 | |

| style="border-style: none none solid solid;" | | Eoplacognathus suecicus | |

| style="border-style: solid none none solid;" | | 정선 석회암층 | |

| style="border-style: none none none solid;" | | Erraticodon tangshanensis | |

| style="border-style: none none solid solid;" | | - | |

2. 4. 1. 정선 석회암층

정선 석회암층(Jeongseon limestone formtion, 旌善石灰巖層)은 정선군에 넓게 분포하는 용탄층군의 석회암 지층으로, 평창군 내에서는 방림 충상단층 하반부에 해당하는 대화면과 방림면 일부 지역에 분포한다. 주로 암회색 석회암으로 구성되며 백색 돌로마이트 지층을 협재한다.[1]정선 석회암층은 주로 석회암으로 구성되며, 대체로 북동 주향과 남서 경사로 정선군 정선읍을 중심으로 그 주변에 넓게 분포한다. 정선군 북평면 지역에서는 북동 주향의 충상단층에 의해 정선 석회암층의 일부가 상부의 평안 누층군과 2~3회 반복되어 나타난다. 정선 석회암층의 두께는 복잡한 지질구조 때문에 정확한 측정이 어려우나 300 m 이상으로 추정된다.

조선 누층군 용탄층군(정선형 조선 누층군)은 강원특별자치도 정선군 지역에 분포하는 조선 누층군이다. 용탄층군은 코노돈트 화석 연구에 의해 3개 지층에 걸쳐 4개 생층서대가 설정되어 있다.[105][106][107][108]

| 지층 | 생층서대 이름 | |

|---|---|---|

| style="border-style: solid none none solid;" | 회동리층 | Tasmanognathus sishuiensis-Erismodus asymmetricus |

| style="border-style: none none none solid;" | Aurilobodus serratus | |

| style="border-style: solid none none solid;" | 행매층 | |

| style="border-style: none none solid solid;" | Eoplacognathus suecicus | |

| style="border-style: solid none none solid;" | 정선 석회암층 | |

| style="border-style: none none none solid;" | Erraticodon tangshanensis | |

| style="border-style: none none solid solid;" | - | |

2. 4. 2. 행매층

행매층(Haengmae Formation, 行邁層)은 회동리층과 정선 석회암층 사이에 있는 쇄설성 탄산염암 지층으로, 이 지층의 존재에 대해서는 논란이 있다. 이진한과 이사규(2012)는 행매층을 단층각력암대로 해석하고 정선 석회암층, 행매층, 회동리층의 층서적 구분이 무의미하다고 주장하였고,[109] 우경식과 주성옥(2016)도 행매층이 독립적인 지층이 될 수 없다고 주장하였으나,[110] 김남수 외(2020)는 이들의 주장에 반박하였다.[111]아래 표는 조선 누층군 용탄층군의 코노돈트 생층서대를 나타낸다.[1][1][1][1]

| 지층 | 생층서대 이름 | |

|---|---|---|

| 회동리층 | Tasmanognathus sishuiensis-Erismodus asymmetricus | |

| Aurilobodus serratus | ||

| 행매층 | ||

| Eoplacognathus suecicus | ||

| 정선 석회암층 | ||

| Erraticodon tangshanensis | ||

| - | ||

2. 4. 3. 회동리층

회동리층(檜洞里層)은 강원특별자치도 정선군 정선읍 회동리 일대에 소규모로 분포하는 석회암 지층이다.[1] 과거 상부 석회암이라 불렸으나 이하영 외(1979)에 의해 회동리층으로 이름이 바뀌었다.[1] 회동리층의 두께는 200m 내외이고 평안 누층군 만항층에 의해 부정합으로 덮인다. 코노돈트 화석에 근거한 회동리층의 지질시대는 과거 실루리아기[112]로 해석되었으나 회동리층 하부와 상부에서 오르도비스기를 지시하는 코노돈트 화석들이 발견되어 현재는 오르도비스기로 간주된다.[1]회동리층에서는 코노돈트 화석 연구에 의해 ''Tasmanognathus sishuiensis-Erismodus asymmetricus'' 생층서대가 설정되어 있다.[105][106][107][108]

2. 5. 문경층군

문경층군은 경상북도 문경시에 분포하는 조선 누층군이다. 문경층군은 변형을 많이 받았고 지질시대를 명확히 규정할 만한 화석이 별로 없어 현재까지도 층서적 논란이 있다.[113] 과거 문경 및 함창 지질도폭(1967)에서는 문경 지역의 조선 누층군을 부곡리층으로 명명했으나 현재 학계에서는 문경층군을 하부 구랑리층과 상부 석회암층으로 구분한다.아오지 키요히코(靑地淸彥, 1942)는 문경층군을 하부로부터 구량리층, 마성층, 하내리층, 석교리층, 정리층, 도탄리층으로 구분하였다.[114] 문경 지질도폭(1967)에서는 문경 지역에 분포하는 조선 누층군을 대석회암층군 부곡리층(富谷里層)으로 명명하였다. 이 부곡리층은 문경 단층에 의해 대동 누층군을 사이에 두고 문경시 마성면과 호계면 양쪽에 떨어져 분포하는 지층이다. 표식지인 호계면 부곡리의 부곡리층은 주로 백색~회색의 석회암으로 구성되고 사암, 셰일이 협재되며 지층의 두께는 대략 1,000 m이다.[115] 이후 이하영 외(1989, 1993)는 문경탄전 동부의 부곡리층을 암상에 따라 5개 층원으로 구분하고 부곡리층에서 산출된 코노돈트 화석군을 태백층군 막골층, 직운산층, 두위봉층의 화석군에 대비하였다.[116][117]

김인혜(2016)는 야외지질 조사로 문경시에서 가은과 호계, 2개의 소분지를 설정하고 각각의 분지에 분포하는 조선 누층군을 가은아층군(Gaeun subgroup, 加恩亞層群)과 호계아층군(Hogye subgroup, 虎溪亞層群)으로 설정하였다. 가은소분지는 문경시 서부 가은읍 일대에 위치하며 전체 두께 1,250 m의 가은아층군은 하부로부터 구랑리층, 마성층, 하내리층, 석교층, 정리층, 도탄층 6개 지층으로 구성된다. 구랑리층은 삼엽충 화석이 풍부하게 산출된다. 호계소분지는 문경시 동부 호계면 일대에 위치하며 전체 두께는 2,100 m의 호계아층군은 하부로부터 가도리층, 선암리층, 우로리층, 유곡층, 별암리층 5개의 지층으로 구성된다. 이중 우로리층의 두께는 800~850 m으로 타 지층에 비해 매우 두꺼운데 그 이유는 각 층준이 구조적 운동(tectonic movement)에 의해 전단되어 각 층준이 상당히 신장(伸張)되었기 때문이다.[1]

부곡리층에 의해 호계면 일대에는 석회동굴, 돌리네 등 카르스트 지형이 잘 발달하며[118] 문경시 산북면 우곡리 굴봉산 산정부 일원에 발달한 문경 굴봉산 돌리네습지가 대표적이다.

3. 연구사

한반도의 고생대 퇴적층은 1884년 독일 지질학자 고트셰(Gottsche)에 의해 낭림 육괴 북서부 혜산-이원 지역에 소규모로 분포하고 있음이 최초로 알려졌으며, 하부의 캄브리아계와 상부의 석탄계 두 단위층으로 구분되었다.[11] 이후 일본 지질학자 이노우에(Inoue, 1907)는 평안남도와 황해도 및 강원도 일대의 평남 분지와 태백산 분지에 넓게 분포하는 규암, 셰일, 석회암으로 이루어진 퇴적층을 산출 화석을 기준으로 고생대층으로 해석하였으며 하부의 규암, 셰일, 석회암이 교호하는 퇴적층을 최초로 '''조선 누층군'''으로 명명하였다.[12] 이노우에(Inoue, 1907)의 조선층은 이후 조선계(朝鮮系)로 개칭되었으며, 하부의 규암과 셰일로 이루어진 양덕통(양덕층군)과 상부의 주로 석회암으로 이루어진 대석회암통(대석회암층군)으로 구분되었다. 그러나 이 조선계에 선캄브리아 최후기의 퇴적암류가 포함된 것을 확인한 나카무라(Nakamura, 1926)는 선캄브리아기 최후기의 퇴적층을 상원계로 명명하고 이를 조선계로부터 분리하였다. 이후 40여 년 동안 조선계라는 명칭은 한반도 하부 고생대층을 대표하는 지층명으로 사용되었다. 1940년 요시무라(Yosimura)는 영월군 지역에 대한 최초의 지질학적 연구를 수행하고 이 지역의 조선 누층군을 하부로부터 삼방산층, 마차리층, 와곡층, 문곡층, 영흥층으로 구분했다.[13]

1960년대부터 조선계 대신에 조선 누층군이라는 명칭이, 평남 분지와 낭림 육괴에서는 1980년대부터 조선계 대신에 황주계라는 지층명이 사용되고 있다. 태백산분지 조선 누층군의 연구는 1926년 이후 일본인 지질학자 고바야시(Kobayashi)에 의하여 체계적으로 수행되었다. 고바야시(1958, 1966)는 화석을 연구하여 소위 조선 누층군을 장산 규암층, 묘봉층, 대기 석회암층, 세송 슬레이트층, 화절층, 두무골 셰일층, 막골 석회암층, 직운산 셰일층, 두위봉 석회암층의 9개 지층과 23개 생층서 단위로 구분하고 이를 북중국 강괴 및 북미, 유럽 지역과 대비하였다.[14] 1930년대에서 1960년대 사이에 발표된 태백산 분지의 조선 누층군에 대한 층서 및 고생물학적 연구 결과들은 조선 누층군의 지질 계통 확립에 기초가 되었다. 특히, 고바야시 외(Kobayashi, 1942)는 조선 누층군의 암상이 지역에 따라 차이가 있음을 인지하고, 조선 누층군을 두위봉형, 영월형, 정선형, 평창형, 문경형으로 세분하였다.[15][16]

제1차 경제개발 5개년 계획 당시 국내에 매장된 석탄과 석회암 자원을 파악하기 위해 1962년 편성된 태백산지구지하자원조사단(Geological Investigation Corps of Taebaeksan Region, GICTR)은 강원특별자치도 강릉시, 명주군, 삼척군, 평창군, 정선군, 영월군, 충청북도 단양군에 이르는 넓은 지역에서 지질조사를 수행하고 조선 누층군과 평안 누층군의 층서와 지질 구조, 암석과 자원에 대한 자세한 조사와 연구를 수행하였다. 조사단은 삼척, 영월, 태백, 단양 지역의 조선 누층군에 대한 지질 조사를 통해 직운산층과 두위봉층을 막동 석회암층에 통합하였으며, 세송층의 존재를 인정하지 않고 화절층으로 통합하였다.[17] 또한 이 당시 삼방산층과 영흥층은 조선 누층군으로 인정되지 않았으나 이후의 연구를 통해 삼방산층과 영흥층은 조선 누층군의 범주 안에 포함되었다.[1]

최덕근(1998, 2005)은 고바야시가 지역에 따라 두위봉형, 영월형, 정선형, 평창형, 문경형으로 구분한 조선 누층군의 층서 구분이 국제 층서 규약(ICS)에 맞지 않는다는 점을 지적하고, 두위봉형, 영월형, 정선형, 평창형, 문경형 조선 누층군을 각각 태백층군, 영월층군, 용탄층군, 평창층군, 문경층군으로 명명할 것을 제안하였다. 현재 학계에서는 대부분 최덕근의 구분을 따르고 있다.[18][1][19]

조선 누층군에서는 133개 속(genera)에 속하는 삼엽충 279종이 보고되었으나, 삼엽충 화석군의 분류학적 개정으로 숫자가 줄어 현재는 243종으로 보고되었다. 조선 누층군 태백층군과 영월층군에서는 각각 118종과 110종이, 문경층군에서는 15종이 보고되었다.[20]

4. 지질 구조

조선 누층군은 고생대 초기에 형성된 이후 오랜 시간 동안 여러 차례의 지각 변동을 겪으면서 복잡한 지질 구조를 가지게 되었다. 특히, 수많은 습곡과 단층 작용으로 인해 지층이 심하게 뒤틀리고 변위되었다.

조선 누층군의 분포는 평안 누층군과 마찬가지로 이러한 습곡과 단층의 영향을 크게 받는다. 대표적인 지질 구조로는 다음과 같은 것들이 있다.

- 영월인편상구조대: 영월군 북면 지역에 발달한 일련의 충상단층 집합체로, 남-북 방향의 주향을 가지며 서쪽으로 기울어져 있다. 이 구조대에 의해 영월층군 지층들이 반복적으로 나타난다.[174][175][176]

- 백운산 향사대: 태백시에서 영월군 남동부까지 서북서-동남동 방향으로 발달하는 대규모 향사 습곡 구조이다. 하이원리조트 남쪽의 백운산(1426.6 m)을 중심으로, 평안 누층군이 가운데에, 조선 누층군 태백층군이 바깥쪽에 대칭적으로 분포한다.[160][161]

- 정선 대향사: 청옥산에서 용평리조트 부근 고루포기산까지 평창군과 정선군의 경계를 따라 북동-남서 방향으로 발달하는 대규모 향사 습곡 구조이다. 이 구조에 의해 평안 누층군이 넓게 분포하며, 조선 누층군 정선 석회암층이 양쪽에 분포한다. 남동쪽으로 갈수록 조선 누층군 용탄층군과 태백층군의 지층이 차례로 나타나 정선군 남동쪽의 백운산 향사대로 이어진다.[1]

- 기타 단층:

- 정선군에는 활성단층으로 확인된 단곡 단층을 비롯해 북북동 내지 북동 주향의 여러 단층들이 발달해 조선 누층군을 변위시키고 있다.

- 삼척시에는 오십천 단층과 같은 북북동 주향의 단층들이 발달하고 있다.[1]

- 태백시 동점 지역에는 장산층과 암상이 다른 면산층이 존재한다.[24][25]

- 단양군에는 고개 단층, 고수리 단층, 사평리 단층이라 불리는 3개의 역단층이 발달한다.

- 문경시에는 문경 단층, 가은 단층, 막곡 단층 등이 있다.

- 강릉시 남부 석병산 북동부 일대에는 임곡 단층 등 북북동 주향의 단층들과 이를 북서 주향으로 절단하는 산계 단층이 발달하여 석병산 석회암층을 절단한다.[1]

- 평창군에는 정선 대향사 그리고 조선 누층군 평창층군 내에 발달하는 지동리 배사, 남병산 향사, 임하리 배사 4개의 습곡 구조 그리고 이들 습곡을 가로지르는 남병산 단층과 인락원 단층이 발달한다.[1]

4. 1. 부정합

조선 누층군은 상하로 2개의 부정합을 갖는다. 최하부 지층인 장산 규암층은 태백산분지 지역에서 선캄브리아기 기반암과 부정합으로 접하며, 일부 지역에서는 묘봉층이 기반암과 직접 부정합으로 접한다. 최상부 지층인 두위봉층과 영흥층은 각각 평안 누층군의 만항층 및 요봉층과 부정합 관계이다.김정환 외(2001)는 중국 북동부 베이징 지역과 한반도 태백산분지 및 평남분지 지역에서 나타나는 실루리아기-데본기 대 부정합을 조사하였다. 이들은 오르도비스기-석탄기 경계의 유사성을 근거로, 한반도가 고생대에도 북중국 강괴에 속해 있었다고 주장하였다.[159]

4. 2. 백운산 향사대

백운산 향사대(Baekunsan Syncline zone)는 태백시에서 영월군 남동부까지, 하이원리조트 남쪽의 백운산(1426.6 m)을 중심으로 대략 서북서-동남동 방향으로 발달하는 대규모의 향사 습곡 구조이다. 이 습곡에 의해 평안 누층군이 가운데에, 조선 누층군 태백층군이 바깥쪽에 대칭적으로 분포하고 있다.[160][161]4. 3. 정선 대향사

정선 대향사(Jeongseon great syncline, 旌善大向斜)는 청옥산에서 용평리조트 부근의 고루포기산까지 평창군과 정선군의 경계를 따라 북동-남서 방향으로 발달하는 대규모의 향사 습곡 구조이다. 이 구조에 의해 가운데에는 평안 누층군이 매우 넓게 분포하며 조선 누층군 정선 석회암층이 양쪽에 분포하고 남동쪽으로 갈수록 조선 누층군 용탄층군과 태백층군의 지층이 차례로 나타나다가 정선군 남동쪽의 백운산 향사대로 이어진다.[1]4. 4. 강릉 지역

원평층(Wonpyeong formation, 院平層)은 강릉시 석병산(1052.5 m) 동쪽과 자병산(776 m) 주변 지역에서 풍촌 석회암층 상위에 정합적으로 놓인 지층이다. 어두운 색의 사질/석회질 점판암으로 구성되며 현저한 충식상(蟲蝕狀)을 나타내는 점이 특징적이다. 두께는 50~270 m이다.[1] 박세화(2021)는 원평층을 기저, 하부, 중부, 상부 4개 층원으로 구분하였으며 원평층의 각 층원이 세송층, 화절층, 동점층, 두무골층과 대비된다고 보았다. 원평층은 타 지층에 비해 상대적으로 얕은 환경에서 퇴적되었다.[54]석병산 석회암층(Seokbyeongsan limestone formation, 石屛山 石灰巖層)은 강원특별자치도 강릉시의 석병산(1052.5 m)과 그 주변의 강릉시 옥계면, 정선군 임계면 일대에 분포하는 석회암 지층이다. 막골층에 대비되는 것으로 추정되는 이 지층은 유백색~(청)회색의 석회암을 주로 하고 이회암 또는 돌로마이트와 셰일을 협재한다. 이 지층은 강릉시 옥계면 일대에 발달하는 북북동-남남서 주향의 역단층들에 의해 반복 노출되어 그 분포 범위가 넓다. 하부의 원평층과는 부정합 관계인 것으로 추정되며, 강릉시에서는 상부의 평안 누층군과 부정합으로 접한다.[1][62]

석병산 석회암층에는 2개의 석회암 동굴이 보고되었다. 강릉시 옥계면 산계리의 옥계 석회암동굴(또는 석화동굴)은 석병산 석회암층 내에 전체적으로 남-북 방향으로 발달하고 총 연장 750m이다. 이 동굴은 1980년 강원도 지방문화재 제37호로 지정된 후 동굴 출입이 제한되어 있으나 기존의 동굴 훼손 상태가 심각한 편이다. 강릉시 강동면 임곡리의 임곡동굴은 양호한 보존 상태를 유지하고 있으며 현재 동굴 출입이 전면 제한되어 있다.[63][1]

강릉시 남부 석병산 북동부 일대에는 임곡 단층 등 북북동 주향의 단층들과 이를 북서 주향으로 절단하는 산계 단층이 발달하여 석병산 석회암층을 절단한다.[1]

4. 5. 평창 지역

영흥층은 영월층군의 최상부 지층이며 문곡층 위에 정합으로 놓이고 평안 누층군에 의해 부정합으로 덮인다. 영흥층은 주로 돌로마이트와 (돌로마이트질) 석회암으로 구성된다. 영흥층에 협재된 회색 석회암은 그 품위가 높아 석회석 자원으로서의 가치가 높으나 그 매장량은 많지 않다. 영흥층의 두께는 약 400 m 또는 750 m 로 추정된다. 영흥층에서 대형 화석은 드물게 산출되며 보존 상태도 불량한 편이지만 영월읍 삼옥리 일대에 분포하는 영흥층에서 중기와 후기 오르도비스기를 지시하는 코노돈트 화석이 산출되었다.[1] 영흥층에는 천연기념물 제413호 영월 문곡리 건열구조 및 스트로마톨라이트가 있다.정선 석회암층은 원래 정선군에 광범위하게 분포하는 용탄층군의 석회암 지층으로 평창군 내에서는 방림 충상단층 하반부에 해당하는 평창군 대화면과 방림면 일부 지역에 분포한다. 주로 암회색 석회암으로 구성되며 백색 돌로마이트 지층을 협재한다.[1]

평창군에는 정선 대향사 그리고 조선 누층군 평창층군 내에 발달하는 지동리 배사, 남병산 향사, 임하리 배사 4개의 습곡 구조 그리고 이들 습곡을 가로지르는 남병산 단층과 인락원 단층이 발달한다.[1]

4. 6. 정선 지역

정선군에는 활성단층으로 확인된 단곡 단층을 비롯해 북북동 내지 북동 주향의 여러 단층들이 발달해 조선 누층군을 변위시키고 있다. 단곡 단층(Dangok Fault)은 이희권(1999)이 명명한 단층으로, 영월군 산솔면 직동리 서부의 대전동마을에서 시작해 자미원역과 남면 유평리를 지나 화암면 화암리로 이어진다. 이 단층은 정선군 남면 일대의 장산층과 묘봉층을 가로지르며, ESR 연대측정 결과 약 20만 년 전에 마지막으로 활동한 것으로 확인되었다.[162][163]신동읍 예미리-남면 문곡리 일대에는 북동-남서 방향의 충상단층들이 발달하고 있으며, 이들에 의해 조선 누층군의 상반 지괴가 북서→남동쪽으로 충상되었다. 이 단층들은 대보 조산운동의 결과물로 해석된다. 이 일대 조선 누층군 지층들에서 발달하는 소규모 습곡 구조나 교차 선구조들은 고생대 말에 있었던 한 차례의 조산 운동을 시사한다.[164] 화암면 일대에는 조선 누층군 하부 장산 규암층, 묘봉층, 풍촌 석회암층, 화절층 등을 변위시키는 북북동 주향의 단층들이 발달한다.[165] 정선군 북평면 남평리 지역에는 북동 30~40°주향에 북서쪽으로 25~45°경사하는 6개의 충상단층들이 발달하며, 이들은 인편상 구조(Imbricate)를 형성한다.[166]

무릉담 배사(武陵潭 背斜)는 정선군 남면 무릉리와 문곡리, 유평리 일대에 발달하며 백운산 향사대에 대응하는 배사 습곡 구조이다. 이 습곡에 의해 문곡리 곡저(谷底) 지역에 장산 규암층이 드러나 있다.[167]

이외에도 태백산지구지하자원조사 당시 이름이 정해진 설론 충상단층(雪論 衝上斷層, Seolron Thrust Fault), 호명 단층, 옥갑산 충상단층, 민둔산 단층, 현생 응력장 하에서 운동 가능성이 있는 것으로 분석된[168] 임곡 단층, 김정환 외(1991)에 의해 설정된 함백 충상단층[169] 등이 정선군 내에 발달하며, 이들 습곡과 단층에 의해 조선 누층군은 심하게 뒤틀려 정선군 내에서 매우 복잡한 분포를 보인다.[1][170]

4. 7. 삼척 지역

삼척시에는 오십천 단층과 같은 북북동 주향의 단층들이 발달하고 있다. 백전리 단층(栢田里 斷層)은 영월군 상동읍 구래리에서 시작해 백운산(1426.6 m)과 정선군 화암면 백전리, 삼척시 하장면 둔전리, 추동리를 지나 중봉리로 이어지는 연장 약 36 km의 북북동 주향의 단층으로 선캄브리아기 태백산층군과 조선 누층군, 백운산 향사대의 평안 누층군을 가로지른다.[1] 장전리 단층(長田里 斷層)은 정선군 사북읍 사북리 북동부에서 시작해 삼척시 하장면 장전리를 지나 중봉리 동부로 이어지는 연장 22 km의 북북동 주향 단층이다.[1]4. 8. 태백 지역

조선 누층군 태백층군(Taebaek group, 太白層群)은 과거 두위봉형 조선 누층군으로 불렸으며, 고생대 캄브리아기에서 중기 오르도비스기까지 퇴적되었다. 아래에서부터 장산층(장산 규암층), 묘봉층, 대기층(풍촌 석회암층), 세송층, 화절층, 동점층(동점 규암층), 두무골층(두무동층), 막골층(막동 석회암층), 직운산층, 두위봉층의 11개 지층으로 구성된다. 태백시 동점 단층 동편에는 장산층과 암상이 다른 면산층이 존재한다.[24][25] 캄브리아기와 오르도비스기의 경계는 화절층과 동점층 사이에 있다.[1] 석개재 단면에서 태백층군의 두께는 1,100m이다.[26] 평안 누층군 퇴적 이전에 최소 1km의 침식이 있었다.[27]최덕근(1998)은 두위봉형 조선 누층군을 태백층군으로 개칭하고, 직동아층군(장산 규암층, 묘봉층, 대기층, 세송층, 화절층)과 상동아층군(동점층, 두무골층, 막골층, 직운산층, 두위봉층)으로 구분했다.[1] 태백층군은 각동 단층 동쪽인 태백시 대부분, 삼척시 서부, 정선군, 영월군, 단양군 남동부, 평창군 일부에 분포한다. 태백산지구지하자원조사단(GICTR, 1962)은 세송층, 직운산층, 두위봉층을 막동 석회암층에 통합했으나,[1] 현재는 독립된 지층으로 인정된다.

고바야시(1966)는 태백층군에서 180종의 삼엽충을 보고했으나,[1] 분류학적 개정으로 118종으로 감소했다.[1] 태백층군에는 22개 삼엽충 생층서대[28]가 설정되었으며, 퇴적 시기는 고생대 캄브리아기 제2세에서 오르도비스기 달리위리안절에 이른다.

| 지질 시대 | 태백층군 | 영월층군 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 기 | 세 | 절 | 지층 | 화석 | 지층 | 생층서대 | |

| style="border-style: none none none none;" | | 오르도비스기 443.8–485.4 Mya | 후세 443.8–458.4 Mya | 히르나틴절 Hirnantian | - | |||

| style="border-style: none none none none;" | | 카틴절 Katian | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | 샌드절 Sandbian | ||||||

| style="border-style: none none none none;" rowspan = 2 | | 중세 458.4–470.0 Mya | 달리위리안절 Darriwilian | 두위봉층 | - | 영흥층 | - | |

| 직운산층 | Dolerobasilicus | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | 다핑절 Dapingian | 막골층 | rowspan = 2 | | ||||

| style="border-style: none none none none;" | | 전세 470.0-485.4 Mya | 플로절 Floian | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 두무골층 | Kayseraspis | Kayseraspis | ||||

| style="border-style: none none none none;" | | 트레마독절 Tremadocian | Protopiomerops | 문곡층 | Shumardia pellizzarii Kainella euryrachis Yosimuraspis vulgaris | |||

| style="border-style: none none none none;" | | Asaphellus | ||||||

| style="border-style: none none solid none;" | | 동점층 | Richardsonella | |||||

| style="border-style: solid none none none;" | | 캄브리아기 485.4–541.0 Mya | 푸룽세 485.4–497 Mya | 제10절 | 와곡층 | Fatocephalus hunjiangensis | ||

| style="border-style: none none none none;" | | Pseudokoldinioidia | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | Eosaukia | - | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 화절층 | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | Quadraticephalus | 마차리층 | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 장산절 Jiangshanian | Asioptychaspis subglobosa | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 세송층 | Kaolishania | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | - | Pseudoyuepingia asaphoides Agnostotes orientalis Eochuangia hana Eugonocare longifrons Hancrania brevilimbata Proceratopyge tenuis Glyptagnostus reticulatus | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 파이비절 Paibian | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | Chuangia | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | Prochuangia mansuyi | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | Fenghuangella laevis | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | 먀오링세 497-509 Mya | 구장절 Guzhangian | Liostracina simesi | Glyptagnostus stolidotus | |||

| style="border-style: none none none none;" | | Neodrepanura | - | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | Jiulongshania | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | 대기층 | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | - | ||||||

| style="border-style: none none none none;" | | 드럼절 Drumian | Amphoton | Lejopyge armata | ||||

| style="border-style: none none none none;" | | Crepicephalina | Ptychangnostus atavus | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 우류절 Wuliuan | - | Ptychangnostus sinicus Tonkinella | ||||

| style="border-style: none none none none;" | | 묘봉층 | Beiliella | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | Mapania (?) | 삼방산층 | Megagraulos semicircularis | ||||

| style="border-style: none none none none;" | | Elrathia | Metagraulos sampoensis | |||||

| style="border-style: none none none none;" | | 제2세 509–521 Mya | 제4절 제3절 | Redilichia | - | |||

| style="border-style: none none none none;" | | 장산층/면산층 | ||||||

4. 9. 영월인편상구조대

영월인편상구조대(寧越鱗片狀構造帶, Yeongwol Imbricate Structure Zone) 또는 영월 스러스트 시스템(Yeongwol Thrust System)은 영월군 북면 지역에 있는 일련의 충상단층 집합체이며, 조선 누층군 영월층군의 분포를 규제하는 중요한 지질 구조이다. 영월인편상구조대에는 남-북 방향의 주향을 가지고 대개 서쪽으로 기울어 있는 다수의 충상단층들이 발달하며, 이 충상단층들에 의해 영월층군의 지층들이 반복되어 나타난다.[174][175][176]4. 10. 단양 지역

단양군 지질도폭(1967)에서는 두위봉형 조선 누층군의 화절층과 동점 규암층을 묶어 천동리층으로 설정하였다.[57][1] 이 층은 풍촌 석회암층 위에 정합으로 놓이며, 북동쪽으로 뻗어 있고 북서쪽으로 기울어져 있다. 단양읍 천동리에서 이름이 유래되었으며, 주로 회색 석회암이 많고 이회암, 셰일 등이 석회암과 번갈아 나타나며 사암도 조금 포함된다. 지층의 두께는 200~250 m이다.[57][1]단양 고수동굴 주변에는 고개 단층, 고수리 단층, 사평리 단층이라 불리는 3개의 역단층이 발달한다. 이 단층들로 인해 조선 누층군 상부와 평안 누층군의 지층들이 밀려 올라와 막골층과 평안 누층군 하부 지층들이 두 번 반복되어 나타난다. 이 단층들은 각동 단층과 방향이 거의 일치하며, 각동 단층 남동쪽에서 평행하게 뻗어 나가다가 단양군 북부에서 각동 단층에 합쳐진다. 막골층은 원래 하위 지층들과 함께 고수동굴에서 동쪽으로 약 2 km 떨어진 금곡리에 분포하지만, 고수리 역단층에 의해 이동하여 고수동굴을 포함한 막골층은 평안 누층군 함백산층에 비해 상대적으로 수백 m 상승하여 단양읍 고수리에 다시 나타난다.[177] 단양 고수동굴은 낙차 1,500 m인 고수리 단층 위쪽에 있는 막골층 내에 발달한다.[178]

4. 11. 문경 지역

문경층군(Mungyeong group, 聞慶層群) 또는 문경형 조선 누층군은 경상북도 문경시에 분포하는 조선 누층군이다. 문경층군은 변형을 많이 받았고 지질시대를 명확히 규정할 만한 화석이 별로 없어 현재까지도 층서에 대한 논란이 있다.[113] 과거 문경 및 함창 지질도폭(1967)에서는 문경 지역의 조선 누층군을 부곡리층으로 명명했으나 현재 학계에서는 문경층군을 하부 구랑리층과 상부 석회암층으로 구분한다.아오지 키요히코(靑地淸彥, 1942)는 문경층군을 하부로부터 구량리층, 마성층, 하내리층, 석교리층, 정리층, 도탄리층으로 구분하였다.[114] 문경 지질도폭(1967)에서는 문경 지역에 분포하는 조선 누층군을 대석회암층군 부곡리층(富谷里層)으로 명명하였다. 이 부곡리층은 문경 단층에 의해 대동 누층군을 사이에 두고 문경시 마성면과 호계면 양쪽에 떨어져 분포하는 지층이다. 표식지인 호계면 부곡리의 부곡리층은 주로 백색~회색의 석회암으로 구성되고 사암, 셰일이 협재되며 지층의 두께는 대략 1,000 m이다.[115] 이후 이하영 외(1989, 1993)는 문경탄전 동부의 부곡리층을 암상에 따라 5개 층원으로 구분하고 부곡리층에서 산출된 코노돈트 화석군을 태백층군 막골층, 직운산층, 두위봉층의 화석군에 대비하였다.[116][117]

김인혜(2016)는 야외지질 조사로 문경시에서 가은과 호계, 2개의 소분지를 설정하고 각각의 분지에 분포하는 조선 누층군을 가은아층군(Gaeun subgroup, 加恩亞層群)과 호계아층군(Hogye subgroup, 虎溪亞層群)으로 설정하였다. 가은소분지는 문경시 서부 가은읍 일대에 위치하며 전체 두께 1,250 m의 가은아층군은 하부로부터 구랑리층, 마성층, 하내리층, 석교층, 정리층, 도탄층 6개 지층으로 구성된다. 구랑리층은 삼엽충 화석이 풍부하게 산출된다. 호계소분지는 문경시 동부 호계면 일대에 위치하며 전체 두께는 2,100 m의 호계아층군은 하부로부터 가도리층, 선암리층, 우로리층, 유곡층, 별암리층 5개의 지층으로 구성된다. 이중 우로리층의 두께는 800~850 m으로 타 지층에 비해 매우 두꺼운데 그 이유는 각 층준이 구조적 운동(tectonic movement)에 의해 전단되어 각 층준이 상당히 신장(伸張)되었기 때문이다.[1]

부곡리층에 의해 호계면 일대에는 석회동굴, 돌리네 등 카르스트 지형이 잘 발달하며[118] 문경시 산북면 우곡리 굴봉산 산정부 일원에 발달한 문경 굴봉산 돌리네습지가 대표적이다.

고생대 초기에 형성된 조선 누층군은 퇴적된 후 오랜 세월 수많은 지각 변동을 받아오면서 심하게 뒤틀리고 단층에 의해 이리저리 변위되어 왔다. 오늘날, 조선 누층군의 분포는 평안 누층군과 같이 수많은 습곡과 단층들에 의해 지배 받고 있다.

문경시에는 조선 누층군 부곡리층이 중생대 쥐라기의 대동 누층군 단산층 위로 충상된 문경 단층, 조선 누층군 부곡리층의 상부 석회암층이 대동 누층군 단산층과 접하는 가은 단층, 부곡리층과 대가산 편마암이 접하는 막곡 단층 등이 있다.

5. 지하자원

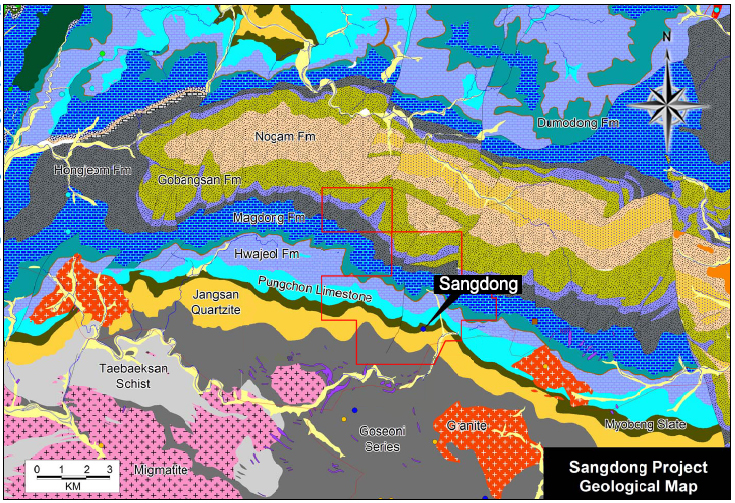

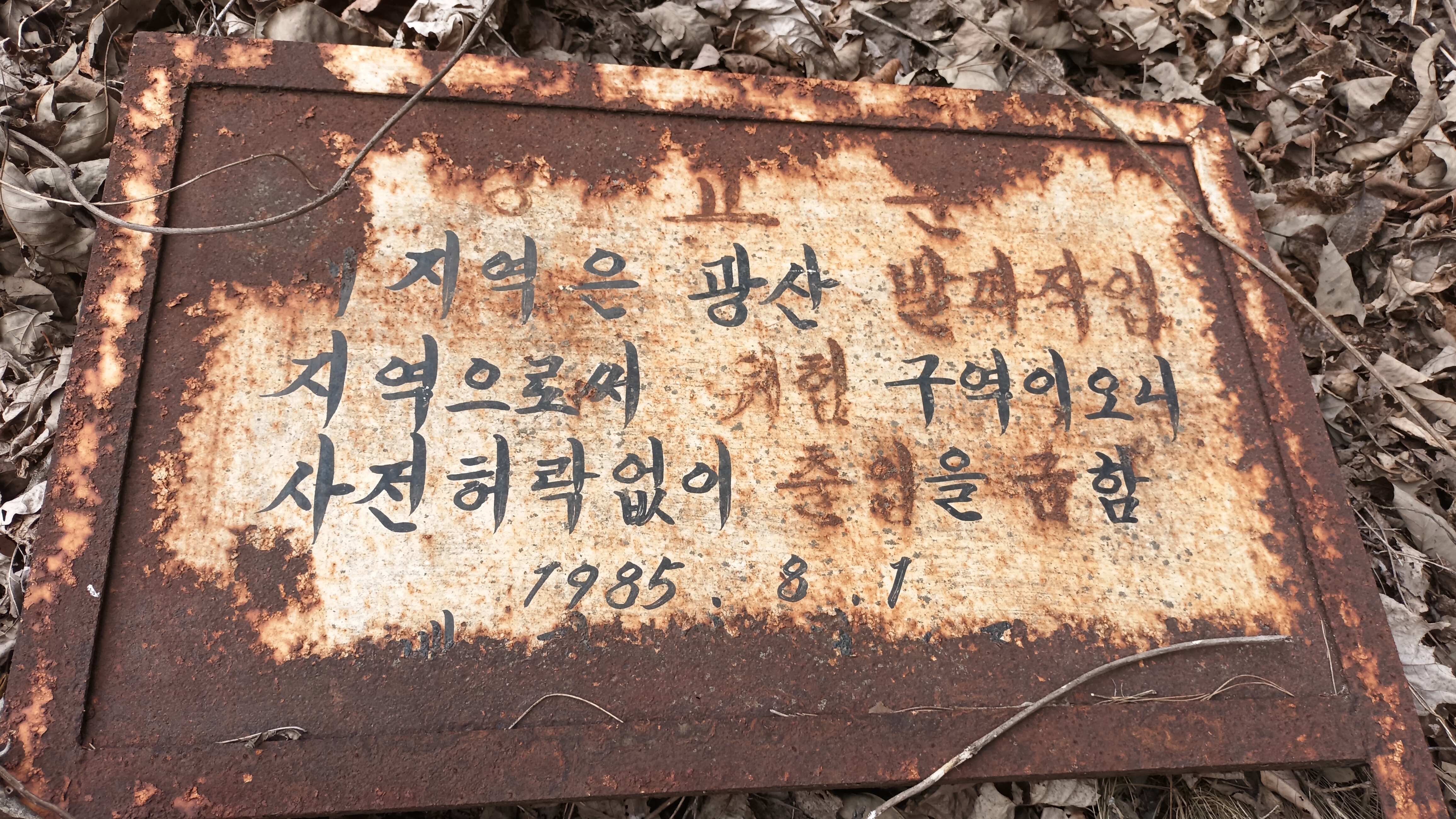

태백산 분지는 대한민국의 주요 스카른 광상이 밀집된 지역으로, 화성암 관입과 관련하여 조선 누층군 내에 아연, 납, 텅스텐, 철, 구리, 몰리브데넘, 금, 은 등의 금속 광상이 분포한다. 이 지역을 태백산 광화대라고 부른다. 태백산 광화대의 금-은 광상들은 주로 조선 누층군을 모암(母巖)으로 한다.[179]

대표적인 광산으로는 영월군의 상동광산, 정선군의 신예미광상과 동남광상, 거도광상, 삼척시의 원동광상, 태백시의 가곡광상과 제1, 2연화광산 등이 있다. 이 광산들은 고태평양판의 섭입과 관련된 불국사 조산운동과 연계된 천부 마그마-열수 시스템의 결과로 형성된 것으로 알려져 있다.[1]

5. 1. 면산층 티타늄

면산층(Myeonsan formation, 綿山層)은 강원특별자치도 태백시 동점역 부근 동점 단층 동쪽에 분포하는 지층으로, 태백시와 삼척시, 봉화군의 경계에 있는 면산(1246.2 m)에서 이름이 유래되었다. 역암, 사암, 이암 등으로 구성되며 장산 규암층에 대비되는 것으로 보인다. 조류가 우세한 조간대 환경에서 퇴적된 것으로 해석된다.[1] 면산층에서는 ''Skolithos''와 같은 흔적 화석이 발견되어 전기 캄브리아기 지층으로 분류된다.[36] 면산층은 조선 누층군의 다른 지층들보다 타이타늄 함량이 높으며,[37] 다량의 타이타늄 광상이 있어 광산 개발 가능성이 있다.[38][39][40]5. 2. 상동광산

상동광산(上東鑛山)은 강원특별자치도 영월군 상동읍에 있는 세계 최대 규모의 텅스텐 광산으로, 광화대(鑛化帶)는 조선 누층군 묘봉층 하부와 상부, 풍촌 석회암층, 세송층 하부 4개 구간에 발달한다.[180] 상동광산의 텅스텐 광화대는 묘봉층 내의 몇 개 판상(板狀)으로 분포한다. 심부 화강암의 관입 당시, 묘봉층 내 석회암과 풍촌 석회암층의 경계부에 있는 석회암이 열수에 의해 스카른 광상을 형성한 것으로 해석된다.[181] 상동광산의 광화작용을 야기한 화성암은 광체로부터 700~900 m 하부에 있는 상동 화강암이며 일반적인 화강암체와 비교하여 텅스텐과 몰리브데넘이 부화(富化)되어 있다.[182] 상동광산의 주요 광물은 회중석, 철-망가니즈중석, 휘수연석이며 부산물로 은, 금, 비스무트 광물이 산출된다.5. 3. 정선 지역

정선 석회암층(Jeongseon limestone Formation, 旌善 石灰巖層)은 주로 석회암으로 구성되며 대체로 북동 주향과 남서 경사로 정선군 정선읍을 중심으로 그 주변에 넓게 분포하는 지층이다. 정선군 북평면 지역에서는 북동 주향의 충상단층에 의해 정선 석회암층의 일부가 그 상부의 평안 누층군과 2~3회 반복되어 나타난다. 정선 석회암층의 두께는 복잡한 지질구조 때문에 정확한 측정이 어려우나 300 m 이상으로 추정된다.[1]조선 누층군 용탄층군(Yongtan group, 龍灘層群) 또는 정선형 조선 누층군(Jeongseon-type Joseon supergroup)은 강원특별자치도 정선군 지역에 분포하는 조선 누층군이다. 정선군 지역의 조선 누층군은 히사코시(Hisakoshi, 1943)에 의해 하부 석회암, 행막층, 상부 석회암으로 처음 구분되었으며[102] 이후 행막층이 행매층으로,[103] 상부 석회암이 회동리층으로 개명[104]되었다. 현재는 논란이 있으나 대체로 밑에서부터 정선 규암층, 정선 석회암층, 행매층, 회동리층으로 구분한다.[1] 용탄층군은 코노돈트 화석 연구에 의해 3개 지층에 걸쳐 4개 생층서대가 설정되어 있다.[105][106][107][108]

| 지층 | 생층서대 이름 | |

|---|---|---|

| style="border-style: solid none none solid;" rowspan = 2 | 회동리층 | Tasmanognathus sishuiensis-Erismodus asymmetricus |

| style="border-style: none none none solid;" | Aurilobodus serratus | |

| style="border-style: solid none none solid;" rowspan = 2 | 행매층 | |

| style="border-style: none none solid solid;" | Eoplacognathus suecicus | |

| style="border-style: solid none none solid;" rowspan = 3 | 정선 석회암층 | |

| style="border-style: none none none solid;" | Erraticodon tangshanensis | |

| style="border-style: none none solid solid;" | - | |

행매층(Haengmae Formation, 行邁層)은 회동리층과 정선 석회암층 사이에 있는 쇄설성 탄산염암층으로, 이 지층은 그 존재에 대해 논란이 있다. 이진한과 이사규(2012)는 행매층을 단층각력암대로 해석하고 정선 석회암층, 행매층, 회동리층의 층서적 구분이 무의미하다고 주장하였고,[109] 우경식과 주성옥(2016)도 행매층이 독립적인 지층이 될 수 없다고 주장하였으나,[110] 김남수 외(2020)는 이들의 주장에 반박하였다.[111]

회동리층(Hoedongri Formation, 檜洞里層)은 강원특별자치도 정선군 정선읍 회동리 일대에 소규모 분포하는 석회암 지층이다. 회동리층은 과거 상부 석회암이라 불렸으나 이하영 외(1979)에 의해 회동리층으로 개명되었다.[1] 회동리층의 두께는 200 m 내외이고 평안 누층군 만항층에 의해 부정합으로 덮인다. 코노돈트 화석에 근거한 회동리층의 지질시대는 과거 실루리아기[112]로 해석되었으나 회동리층 하부와 상부에서 오르도비스기를 지시하는 코노돈트 화석들이 발견되어 현재는 오르도비스기로 간주된다.[1][1][1]

정선군에는 활성단층인 것으로 드러난 단곡 단층을 포함해 북북동 내지 북동 주향을 가지는 다수의 단층들이 발달해 조선 누층군을 변위시키고 있다. 단곡 단층(Dangok Fault)은 이희권(1999)에 의하여 명명된 단층으로 영월군 산솔면 직동리 서부의 대전동마을에서 시작해 자미원역과 남면 유평리를 지나 화암면 화암리로 이어진다. 이 단층은 정선군 남면 일대의 장산층과 묘봉층을 가로 지르고 있다. 이 단층은 ESR 연대측정 결과에 의해 약 20만 년 전에 마지막으로 활동한 활성단층으로 확인되었다.[162][163]

신동읍 예미리-남면 문곡리 일대에는 북동-남서 방향의 충상단층들이 발달하고 있으며 이들에 의해 조선 누층군의 상반 지괴가 북서→남동쪽으로 충상되었다. 이 단층들은 대보 조산운동의 결과물로 해석된다. 이 일대 조선 누층군 지층들에서 발달하고 있는 소규모 습곡 구조나 교차 선구조들은 고생대 말에 있었던 한 차례의 조산 운동을 지시한다.[164] 화암면 일대에는 조선 누층군 하부 장산 규암층, 묘봉층, 풍촌 석회암층, 화절층 등을 변위시키는 북북동 주향의 단층들이 발달한다.[165] 정선군 북평면 남평리 지역에는 북동 30~40°주향에 북서쪽으로 25~45°경사하는 6개의 충상단층들이 발달하며 이들은 인편상 구조(Imbricate)를 형성한다.[166]

무릉담 배사(武陵潭 背斜)는 정선군 남면 무릉리와 문곡리, 유평리 일대에 발달하며 백운산 향사대에 대응하는 배사 습곡 구조이다. 이 습곡에 의해 문곡리 곡저(谷底) 지역에 장산 규암층이 드러나 있다.[167]

이외에 태백산지구지하자원조사 때 이름이 정해진 단층들로 설론 충상단층(雪論 衝上斷層, Seolron Thrust Fault), 호명 단층, 옥갑산 충상단층, 민둔산 단층, 현생 응력장 하에서 운동 가능성이 있는 것으로 분석된[168] 임곡 단층, 김정환 외(1991)에 의해 설정된 함백 충상단층[169] 등이 정선군 내에 발달하며 이들 습곡과 단층에 의해 조선 누층군은 심하게 뒤틀려 정선군 내에서 매우 복잡한 분포를 보인다.[1][170][1]

정선군 내 조선 누층군과 관련된 지하자원으로는 막골층 내의 스카른 자철광상인 신예미 철광상,[183] 묘봉층~화절층 내 철, 휘수연, 연-아연, 은, 망가니즈 스카른형 금속광상인 동남 철-몰리브데넘광상,[184] 풍촌 석회암층의 탄산염암 층준을 교대한 열수 광상인 백전 금광상,[185][186][187] 묘봉층과 풍촌 석회암층이 화강암 접촉부에서 변성(스카른화)된 동원 금광상,[188][189] 막골층 내의 낙동 비소-비스무트광상,[190] 풍촌 석회암층의 석회암 층준을 교대한 열수 광상인 왕제 안티모니광상,[191] 장산 규암층에 발달한 공영 금-은광산[192] 등이 있다.

5. 4. 삼척 지역

삼척시 내 조선 누층군과 관련된 지하자원으로는 백악기 석영반암과 막골층의 접촉부에 있는 접촉교대형 스카른 다중금속광상인 원동광상[193], 묘봉층과 풍촌 석회암층의 석회암을 교대하여 형성된 전형적인 스카른 광상인 제2연화광산[194], 풍촌 석회암층 내에 발달한 열수 광상인 삼조 금광산[195][196], 동점 규암층[197]과 두무골층[198]에 발달한 둔전 금-은-안티모니광상[1][1], 화절층과 풍촌 석회암층에 발달한 추동 금, 은광산[199][1] 등이 있다.5. 5. 제천 지역

제천시의 지질과 관련된 지하자원으로는 쥐라기 제천 화강암체와 조선 누층군 및 갑산층 내 석회암층과의 접촉부를 따라 발달하는 스카른 회중석 접촉교대광상인 동명 중석-휘수연광상[200], 조선 누층군의 석회암과 화강암 사이의 스카른 및 열수 광상인 우석광상[201], 조선 누층군 석회암을 교대한 당두 연-아연 광상[202], 영월층군 삼태산층에 발달하고 현재 몰리브데넘을 개발하고 있는 NMC 몰랜드 광산 (구 금성 휘수연-중석광산)[203][1] 등이 있다.5. 6. 단양 지역

단양군 매포읍 매포리와 가곡면 여천리 일대에는 조선 누층군 삼태산층의 석회석 자원을 채굴하는 대규모 채석장이 있으며 현재도 운영되고 있다. 이외에 흥월리층과 삼태산층에 관입한 석영반암맥과 단층 파쇄대를 따라 산출되는 어상천 망가니즈 광상[204][205], 조선 누층군 석회암 내에 발달하며 현재는 폐광된 우일 형석 광산과 구미 형석 광산 등이 있다.[1][206]6. 기타 분포 지역

조선 누층군은 일반적으로 태백산분지와 문경시 지역에 분포하나, 이 분포지에서 한참 벗어난 영남 육괴의 봉화군과 울진군, 경상 분지의 울산광역시에도 고립적으로 분포한다.

- '''울진군 성류굴 부근''' : 성류굴 주변에는 대기층, 화절층, 동점층이 나타나며, 두무골층과 막골층을 묶어 '근남층'이라 명명하였다. 성류굴은 이 근남층 내에 발달하고 있다.[126]

- '''봉화군 지역''' : 봉화군 남부 장군광산 일대에는 밑에서부터 장산 규암층, 두음리층, 장군 석회암층이 역전된 모습으로 분포한다.[130][1][131]

- '''울산광역시 지역''' : 울산광역시 북구 농소동 울산철광산 부근에는 결정질 석회암이 약 0.1km2 면적에 걸쳐 분포한다. 이곳의 석회암은 조선계 지층에 속하는 석회암층으로 해석[132]되었으며, 해면과 복족류 화석이 발견되었다.[133] 이 석회암의 기원에 대해서는 두 가지 가설이 있다.

- 양산 단층의 우수향 주향이동 운동에 의해 약 120km 남쪽으로 이동[1][134]

- 초염기성 마그마가 지각 내 석회질암을 용융시켜 탄산염암질 마그마를 형성하고 현재 장소에 관입[135]

6. 1. 성류굴

울진군 근남면의 성류굴 지역은 원래 선캄브리아기의 장군 석회암층으로 구성되어 있다고 알려져 있었다.[125] 그러나 김련 외(2010)는 성류굴 주변의 퇴적암을 다시 조사하여, 기존에 알려진 것과 다르게 대기층, 화절층, 동점층이 나타난다고 보고하였다. 그리고 동점층 위에 있는 두무골층과 막골층을 뚜렷하게 구분하기 어려워 두 지층을 묶어 '근남층'으로 새로 명명하였으며, 성류굴은 이 근남층 내에 발달하고 있다.[126]

6. 2. 봉화 지역

석개재는 경상북도 봉화군 석포면 석포리와 강원특별자치도 삼척시 가곡면 풍곡리의 경계에 위치한 고개이다. 석개재의 임도 및 지방도 제910호선 도로 단면에는 조선 누층군의 기저인 면산층에서 최상위 두위봉층까지, 두께 1,100 m 조선 누층군 태백층군의 모든 지층들이 연속적으로 드러나 있다.[1] 임도 구간에는 고원생대 기반암에서 막골층 중부까지, 도로 구간에는 막골층에서 두위봉층까지 드러나 있으나 현재 일부 노두는 낙석 방지를 위해 피복되어 관찰할 수 없다. 노두가 최근 드러났고 지층의 변형이 거의 없어 각 지층의 암상은 물론 대부분의 지층 경계도 관찰 가능하다. 한 개 누층군(supergroup)의 지층이 모두 드러난 곳은 국내에서 석개재가 거의 유일한 만큼 지질학적 중요성을 가지며 국내외에서 총 38편의 학술 논문들이 발표되었고 세계적인 학자들이 직접 방문하기도 하였다. 그러나 문화재 지정 논의도 없었고 최근 대한민국 국가지질공원으로 인증된 강원고생대국가지질공원에도 포함되지 않았다.[68]

삼근리 지질도폭(1963)에서는 장산 규암층이 봉화군 재산면 갈산리 지역에 고립적으로 소규모 분포한다고 기재하였다. 봉화군~울진군에 분포하는 원남층군(遠南層群)은 삼근리 지질도폭(1963)에서 선캄브리아기의 지층으로 해석되었고 밑에서부터 원남층, 동수곡층, 장군 석회암층 및 두음리층으로 구분되었으나,[127] 황덕환과 리드만(1975)이 봉화군 남부의 장군광산의 장산 규암층과 두음리층, 장군 석회암층, 동수곡층, 재산층을 함백 지역의 조선계 지층 층서에 대비[128]한 이후 연구자들은 (동수곡층과 재산층은 나중에 평안 누층군으로 재분류되었음[129]) 장군 석회암층과 두음리층을 조선 누층군으로 해석하였다. 장군광산 일대에는 밑에서부터 장산 규암층, 두음리층, 장군 석회암층이 역전된 모습으로 분포한다.[130][1][131]

6. 3. 울산 지역

울산광역시 북구 농소동 울산철광산 부근에는 결정질 석회암이 타원형으로 약 0.1km2 면적에 걸쳐 분포한다. 이곳은 울산철산(蔚山鐵山) 또는 달천철장(達川鐵場)으로 알려져 있으며, 이 일대 지질은 조선 누층군에 대비되는 결정질 석회암 지층, 이를 부정합으로 덮는 경상 누층군 울산층(대구층)의 자색~회녹색 셰일, 응회질사암, 혼펠스, 그리고 이들을 관입한 불국사 화강암류의 흑운모 화강암으로 구성된다.[132] 울산철산은 석회암층이 흑운모 화강암의 관입으로 형성된 접촉 교대광상으로, 석회암을 교대하여 스카른 및 자철석을 형성하였다. 주 광체는 화강암체 접촉부에서 동쪽으로 200m 떨어진 곳에 있으며, 노두에서 지하 약 280m까지 발달하는 것으로 확인되었다. 울산 지질도폭(1968)에서는 이 석회암을 조선계 지층에 속하는 석회암층으로 해석하였고, 최광선 외(1977)는 시추 코어의 회색 세립질 석회암에서 해면(海綿)과 복족류 화석을 발견하였다.[133]이 석회암의 형성 원인에 대해서는 두 가지 견해가 제시되었다.

- 김규한 외(1990)는 이 탄산염암이 해성 석회암에서 기원되었으며, 청송, 평해 등지에 소규모로 분포하는 고생대 조선 누층군의 석회암 일부가 양산 단층의 우수향 주향이동 운동에 의해 약 120km 남쪽으로 이동하여 현재 위치에 오게 되었다고 해석하였다. 이 해석이 맞다면 경상 분지의 지구조 해석에 매우 중요한 의미를 가진다.[1][134]

- 양경희 외(2001)는 초염기성 마그마가 상승하다가 지각 내 석회질암을 용융시켜 탄산염암질 마그마를 형성하고 현재의 장소에 관입한 것으로 해석하였다. 이들은 시추를 통해 탄산염암체가 지하 650m까지 깊숙이 연장되는 것을 확인하고, 탄산염암체가 퇴적암보다는 관입암일 가능성이 더 높다고 추론하였다. 또한 산소와 탄소의 안정동위원소 값을 근거로 이 탄산염암체가 (조선 누층군의 유기적 퇴적암인) 석회암일 수 없다고 주장하였다.[135]

7. 조선 누층군과 옥천 누층군

옥천 누층군(Okcheon supergroup)은 옥천 습곡대에 발달하는 변성퇴적암 지층이다. 심한 변형 작용을 받아 화석이 거의 없고 구조적 해석이나 방사능 절대연령 측정도 어려워 아직까지도 그 형성 시기와 조선 누층군과의 관계가 명확하게 밝혀지지 않았다. 옥천 누층군의 퇴적 시기에 대해서는 선캄브리아기라는 주장과 캄브리아기 이후라는 두 가지 주장이 대립하고 있다.

1965년 충주, 황강리, 1967년 제천 지질도폭에서 옥천 누층군은 시대 미상의 암석으로 분류되었다. 그러나 장기홍(1972)은 충주시의 향산리 돌로마이트질 석회암층에서 고배류(古盃類; Archeocyatha) 화석을 발견하고 계명산층을 선캄브리아기로, 향산리 돌로마이트층, 대향산 규암층, 문주리층 및 창리층을 조선 누층군에 대비하였으며[136], 이재화 외(1989)는 황강리층에서 오르도비스기에 해당하는 코노돈트 화석을 발견하여[137] 적어도 옥천 누층군의 일부는 고생대에 해당한다는 주장도 제기되었다. 클루젤 외(1991, 1992)는 옥천 누층군과 조선 누층군의 지층들은 동일 시대의 지층으로, 두 누층군의 암상 차이는 분지의 깊이에 따른 횡적 퇴적상의 변화(lateral equivalent)로 보았다.[138][139][140][141]

그러나 보다 최근에는 옥천 누층군이 조선 누층군 이전의 지층이라는 주장도 나오고 있다. 옥천 누층군 중 계명산층[142]과 문주리층[143][144]은 적어도 선캄브리아기에 해당하는 U-Pb 연대측정 결과가 나왔으나, 황강리층은 코노돈트 화석[1]과 CHIME 연령(369±10 Ma; 데본기)[145], SHRIMP U-Pb 연령(최저 746±32 Ma; 신원생대)[146]이 모두 다른 결과를 보이고 있다. 최덕근 외(2012)는 옥천 누층군이 모두 선캄브리아기에 해당하는 것으로 보았으며, 장기홍(1972)이 발견한 고배류 화석이 사실 고배류 화석이 아니라고 밝혔다. 그리고 충주호 지역에서 옥천 누층군이 단층에 의해 고생대의 조선 누층군 위로 충상되어 있다고 해석했다.[147] 그러나 이상과 같은 여러 연구에도 같은 옥천대 내에 분포하는 조선 누층군과 옥천 누층군이 서로 대비되는지, 더 나아가 옥천 누층군의 지질시대가 선캄브리아기인지 고생대 이후인지 하는 문제는 현재까지도 해결되지 않은 미지의 문제로 남아 있다.

| 지질시대 | 충주 지질도폭 (1965)[148] | 김옥준 (1968)[149] | 손치무 (1970)[150] | Reedman et al.(1973)[151] | Lee (1974)[152] | Chough & Bahk (1992)[153] | Lee (1995)[154] | 이민성 외 (1998)[155] | 임순복 외 (2005, 06, 07)[156][157][158] | 최덕근 외 (2012)[1] | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 트라이아스기 | - | - | - | - | 황강리층 | - | - | - | - | - | ||||

| 페름기 석탄기 데본기 실루리아기 | 문주리층 황강리층 명오리층 북노리층 서창리층 | - | 옥천층군 | 황강리층 운곡리층 서창리층 문주리층 미원층 대향산 규암 | - | - | 문주리층 황강리층 한수 석회암 명오리층 북노리층 | - | 문주리층 황강리층 명오리층 북노리층 서창리층 | E 층 비봉층 C 층 B 층 A 층 | - | |||

| 충주층군 | 대향산층 계명산층 | |||||||||||||

| 오르도비스기 캄브리아기 | 조선계 고운리층 | 조선 누층군 | 조선 누층군 | 충주층군 | 삼태산층 계명산층 대향산층 | 문주리층 대향산 규암 향산리 돌로마이트층 | 서창리층 계명산층 향산리 돌로마이트층 대향산층 | 덕평층군 | 명오리층 내사리층 황강리층 구룡산층 화전리층 | 고운리층 조선 누층군 | F 층 황강리층 | - | ||

| 미원층군 | 운교리층 증평층 | |||||||||||||

| 선캄브리아기 | - | 군자산층 황강리층 창리층 (서창리층+명오리층) 문주리층 | - | 옥천층군 | 문주리층 황강리층 명오리층 북노리층 서창리층 고운리층 | 계명산층 | - | - | - | MV 층 | 수안보층군 | 고운리층 명오리층 황강리층 문주리층 | ||

| 충주층군 | 대향산 규암 향산리 돌로마이트층 계명산층 | |||||||||||||

8. 관련 문학 작품

조선 누층군을 소재로 한 작품으로는 2012년에 발행된 웹툰 《달이 내린 산기슭》이 있다. 이 웹툰은 조선 누층군 흥월리층을 주제로, 젊은 지질학자 '오원경'이 강원도의 산길에서 흥월리층 지층을 모에화한 정령 '월리'와 함께 여행하는 이야기를 담고 있다. 이 작품에는 장산 규암층, 세송층, 화절층, 동점층, 막골층 등 조선 누층군의 여러 지층들과 석개재, 상동광산이 언급된다.

8. 1. 달이 내린 산기슭

《달이 내린 산기슭》은 2012년 4월에 발행된 조선 누층군 흥월리층을 주제로 한 웹툰이다. 대한민국의 지질학자 손장원 교수가 연재한 이 만화는 젊은 지질학자 '오원경'이 강원도의 한 산길에서 만난, 흥월리층 지층을 모에화한 정령 '월리'와 함께 떠나는 여정을 그렸다. 웹툰에 등장하는 가상의 지질학자 '오원경'은 전국을 돌며 화석을 채집해 판매하고 화석 안내서를 집필하기도 하는 인물로, 충청북도 단양군을 둘러보던 중 우연히 2001년 지질 조사[207] 때 '사라진' (정확히는 지층명이 무효화된) 흥월리층의 정령을 만난다. 살아갈 곳을 잃은 흥월리층의 정령은 오원경과 함께 세상을 둘러보며 다른 안식처를 찾기 위한 여행을 떠난다.[208][209] 이 작품에는 주인공인 흥월리층을 포함해 장산 규암층, 세송층, 화절층, 동점층, 막골층 등 조선 누층군의 여러 지층들이 등장하며, 석개재 단면과 상동광산도 언급된다.참조

[1]

저널

땅_지반을 알게 하는 지질학(Geology) 남한은 어떤 암석으로 구성되어 있나 Ⅰ (서울, 경기도, 강원도, 충청도 지역)

https://www.dbpia.co[...]

2020-03-01

[2]

저널

스카른 잠두 광체 예측을 위한 아연-연 광상 성인의 재검토 (Re-evaluation of Genetic Environments of Zinc-lead Deposits to Predict Hidden Skarn Orebody

https://scienceon.ki[...]

2009-01-01

[3]

저널

Gondwanaland from 650–500 Ma assembly through 320 Ma merger in Pangea to 185–100 Ma breakup: supercontinental tectonics via stratigraphy and radiometric dating

https://www.scienced[...]

2004-12-01

[4]

저널

Sequence stratigraphy of the Taebaek Group (Cambrian–Ordovician), mideast Korea

https://www.scienced[...]

2006-11-01

[5]

저널

전기 고생대 태백산분지의 분지 진화 (Basin Evolution of the Taebaeksan Basin during the Early Paleozoic)

https://scholar.kyob[...]

2019-01-01

[6]

저널

조선누층군 평창층군에 대한 층서적 위치의 재조명 (Stratigraphic implications of the Pyeongchang Group (Joseon Supergroup) in Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2019-12-01

[7]

서적

지구과학개론

교학연구사

2001-01-01

[8]

저널

중력탐사에 의한 삼척-태백간의 지하지질 및 지질구조 연구

https://scienceon.ki[...]

1995-01-01

[9]

저널

한반도 중부지역의 암석 및 지질구조 특성

https://scienceon.ki[...]

2004-01-01

[10]

웹인용

MGEO 지질정보시스템 1:5만 지질도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[11]

저널

Auffindung Cambrischer Schichten in Korea

https://www.schweize[...]

1884-01-01

[12]

저널

Geology and mineral resources of Korea

1907-01-01

[13]

저널

Geology of Neietsu District, Kogendo, Tyosen

1940-01-01

[14]

저널

The Cambro–Ordovician formations and faunas of South Korea. Part X. stratigraphy of Chosen Group in Korea and South Machuria and its relation to the Cambro–Ordovician formations of other areas. Section. A, The Chosen Group of South Korea

1966-01-01

[15]

저널

하부 고생대 조선누층군 층서 재고찰 (A review of the stratigraphy of the Lower Paleozoic Joseon Supergroup)

https://www.dbpia.co[...]

2021-08-01

[16]

저널

The Cambrian-Ordovician stratigraphy of the Taebaeksan Basin, Korea: a review

https://www.proquest[...]

2005-06-01

[17]

웹인용

태백산지구 지하자원 조사보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1962-01-01

[18]

저널

The Yongwol Group (Cambrian-Ordovician) redefined: a proposal for the stratigraphic nomenclature of the Choson Supergroup

https://www.proquest[...]

1998-12-01

[19]

웹인용

충청북도 단양군 일대에 분포하는 하부 고생대층의 코노돈트 화석군과 그의 생층서 (CONODONT 化石群과 그의 生層序)

http://www.riss.kr/s[...]

공주대학교 대학원

1997-01-01

[20]

저널

Recent advances of trilobite research in Korea: Taxonomy, biostratigraphy, paleogeography, and ontogeny and phylogeny

https://link.springe[...]

2017-01-01

[21]

저널

옥동단층(玉洞斷層) The Okdong Fault

https://www.dbpia.co[...]

1989-01-01

[22]

저널

천동동굴의 동굴환경에 관한 연구

https://www.dbpia.co[...]

1990-01-01

[23]

저널

Furongian trilobites from the Asioptychaspis and Quadraticephalus zones of the Hwajeol Formation, Taebaeksan Basin, Korea

https://www.proquest[...]

2007-12-01

[24]

저널

The Precambrian-Cambrian Boundary in the East of the Dongjeom Fault, Gangweon-do, Korea (江原道 銅店斷層 東部에서의 先캠브리아-캠브리아系의 境界)

https://www.dbpia.co[...]

1987-06-01

[25]

저널

Stratigraphy of the Myeonsan Formation in Samchenggun, Kangwondo and Ponghwagun, Kyongsangbukdo (강원도 삼척군 및 경상북도 봉화군에 분포하는 면산층의 층서학적 연구)

https://www.dbpia.co[...]

1991-06-01

[26]

저널

Taebaek Group (Cambrian-Ordovician) in the Seokgaejae section, Taebaeksan Basin: a refined lower Paleozoic stratigraphy in Korea

https://www.proquest[...]

2004-06-01

[27]

저널

Illite Crystallinity and Fluid Inclusion Analysis Across a Paleozoic Disconformity in Central Korea

https://link.springe[...]

1997-04-01

[28]

기타

[29]

저널

The Cambrian-Ordovician stratigraphy of the Taebaeksan Basin, Korea: a review

https://www.proquest[...]

2005-06-01

[30]

저널

Early evolution of the Duwibong Unit of the lower Paleozoic Joseon Supergroup, Korea: A new view

https://www.proquest[...]

2006-12-01

[31]

저널

Depositional age and petrological characteristics of the Jangsan Formation in the Taebaeksan Basin, Korea-revisited (태백산분지에 분포하는 장산층의 퇴적시기 및 암석 특성 재고찰)

https://www.dbpia.co[...]

2016-02-01

[32]

저널

Comment on "Depositional age and petrological characteristics of the Jangsan Formation in the Taebaeksan Basin, Korea-revisited" by Lee, Y.I., Choi, T. and Lim, H.S. ("태백산분지에 분포하는 장산층의 퇴적시기 및 암석 특성 재고찰"에 대한 반론)

https://www.dbpia.co[...]

2016-12-01

[33]

저널

Reply to the comment on "Depositional age and petrological characteristics of the Jangsan Formation in the Taebaeksan Basin, Korea-revisited" by Lee, Y.I., Choi, T. and Lim, H.S. ("태백산분지에 분포하는 장산층의 퇴적시기 및 암석 특성 재고찰" 에 대한 반론에 대한 답변)

https://www.dbpia.co[...]

2016-12-01

[34]

저널

The Jangsan and Myeonsan formations (Early Cambrian) of the Taebaek Group, mideast Korea: depositional processes and environments

https://www.proquest[...]

[35]

저널

The Jangsan Formation refined

https://link.springe[...]

2022-10-01

[36]

저널

Stratigraphy of the Myeonsan Formation in Samchenggun, Kangwondo and Ponghwagun, Kyongsangbukdo (강원도 삼척군 및 경상북도 봉화군에 분포하는 면산층의 층서학적 연구)

https://www.dbpia.co[...]

1991-06-00

[37]

저널

분광분석과 기계학습기법을 활용한 조선누층군 타이타늄 함유 면산층 탐지 (Detection of Titanium bearing Myeonsan Formation in the Joseon Supergroup based on Spectral Analysis and Machine Learning Techniques)

https://scienceon.ki[...]

2022-00-00

[38]

저널

분광분석과 기계학습기법을 활용한 조선누층군 타이타늄 함유 면산층 탐지 (Detection of Titanium bearing Myeonsan Formation in the Joseon Supergroup based on Spectral Analysis and Machine Learning Techniques)

https://scienceon.ki[...]

2022-00-00

[39]

뉴스

무려 8,500만 톤! 대규모 티타늄 광맥 발견

https://www.ytn.co.k[...]

YTN

2023-01-16

[40]

뉴스

'꿈의 소재' 티타늄 대규모 광맥...광산 개발되나?

https://www.youtube.[...]

YTN

2023-01-16

[41]

저널

연화광산(蓮花鑛山)의 지질광상(地質鑛床) (Geology and Ore Deposits of Yeonhwa Mine)

https://scienceon.ki[...]

1969-00-00

[42]

저널

Stratigraphy and Paleontology of the Samcheog Coalfield, Gangweondo, Korea (Ⅰ) (江原道 炭三田陟의 層序 및 古生物)

https://www.dbpia.co[...]

1969-03-00

[43]

저널

Small Shelly Fossils and Conodonts from the Myobong and Daegi Formations in Baegunsan Syncline, Yeongwol-Jeongseon Area, Kangwon-Do (강원도 영월-정선지역의 백운산향사대에 분포하는 묘봉층과 대기층에 대한 미화석연구)

https://www.dbpia.co[...]

1992-12-00

[44]

저널

Middle cambrian trilobites and biostratigraphy of the daegi formation (Taebaek Group) in the Seokgaejae section, Taebaeksan Basin, Korea

https://www.proquest[...]

2007-12-00

[45]

저널

Two middle Cambrian trilobite genera, Cyclolorenzella Kobayashi, 1960 and Jiulongshania gen. nov., from Korea and China

https://www.tandfonl[...]

2008-08-00

[46]

저널

태백시 북부 가덕산에서 발견된 세송층 최하부의 중기 캄브리아기 삼엽충 화석군 (A middle Cambrian trilobite fauna from the lowermost part of the Sesong Formation at Gadeoksan, northern part of Taebaek)

https://www.dbpia.co[...]

2009-12-00

[47]

저널

태백층군 세송층과 화절층의 후기 캄브리아기 삼엽충 생층서대 재정립 (Revision of the Upper Cambrian Trilobite Biostratigraphy of the Sesong and Hwajeol Formations, Taebaek Group, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2005-12-00

[48]

저널

Conodonts from the Upper Hwajeol Formation (Upper Cambrian-Lowest Ordovician) in Northern District of Taebaeg City, Kangweon-Do, Korea (江原道 太白市 北部地域의 上部 花折層(上部 캄브리아-最下部 오오도비스系)에서 產出된 코노돈트 化石群)

https://www.dbpia.co[...]

1989-09-00

[49]

저널

Conodont Fauna of the Hwajeol Formation (Upper Cambrian-Lowest Ordovician) in the Sabuk Area, Kangweon-do and Its Implication on Stratigraphy (江原道 舍北地域에 분포하는 花折層(上部 캄브리아-最下部 오르도비스系)의 코노돈트 化石群과 그의 層序的 意義)

https://www.dbpia.co[...]

1990-06-00

[50]

저널

Additional Conodonts from the Cambrian-Ordovician Boundary Beds in the Paekunsan Syncline (白雲山向斜 캄브리아-오르도비스系 境界部의 코노돈트 追加)

https://www.dbpia.co[...]

1992-12-00

[51]

저널

백운산향사 지역 캄브리아-오르도비스계 경계부 설정을 위한 코노돈트 생층서 재연구 (A Reassessment on Conodont Biostratigraphy of the Cambrian-Ordovician Boundary Sections in the Paekunsan Syncline)

https://www.dbpia.co[...]

1993-12-00

[52]

저널

Conodonts from the Hwajeol Formation (Upper Cambrian) in the Seokgaejae area, southeast margin of the Taebaeksan Basin

https://www.proquest[...]

2008-09-00

[53]

저널

Revision of the conodont zonation of the uppermost Hwajeol Formation (Furongian), Taebaeksan Basin, Korea

https://www.proquest[...]

2015-12-00

[54]

웹인용

태백층군 원평층의 암층서 및 퇴적역사 분석

http://www.riss.kr/s[...]

공주대학교 대학원

2021-00-00

[55]

저널

Trilobites of the Pseudokoldinioidia Fauna (Uppermost Cambrian) from the Taebaek Group, Taebaeksan Basin, Korea

https://www.proquest[...]

2007-11-00

[56]

저널

Sequence stratigraphy of the Taebaek Group (Cambrian–Ordovician), mideast Korea

https://www.scienced[...]

2006-00-00

[57]

웹인용

단양 지질도폭설명서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1967-00-00

[58]

저널

Trilobite Biostratigraphy of the Dumugol Formation (Lower Ordovician) of Dongjeom Area, Korea (동점지역 두무골층(하부 오르도비스계)의 삼엽충 생층서)

https://www.dbpia.co[...]

1991-12-00

[59]

저널

Conodonts from the Maggol- and the Jeongseon Formation(Ordovician), Kangweon-Do, South Korea (南韓 江原道에 分布된 莫洞石炭岩과 旌善石炭岩(오르도비스紀)으로부터 產出된 코노돈트 化石群)

https://www.dbpia.co[...]

1976-12-00

[60]

저널

Conodont Biostratigraphy of the upper Choseon Supergroup in Jangseong-Dongjeom Area, Gangwon-do (강원도 장성-동점지역에 분포하는 상부 조선누층군의 코노돈트 생층서)

https://www.dbpia.co[...]

1990-12-00

[61]

저널

옥동-영춘 지역의 오르도비스기 막골석회암의 코노돈트 생층서 (Ordovician Conodont Biostratigraphy of the Maggol Limestone in the Ogdong- Yeongchun Area)

https://www.dbpia.co[...]

1997-06-00

[62]

웹인용

강릉·주문진도폭 지질조사보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

2011-00-00

[63]

서적

강원권 지질유산 발굴 및 가치평가 (Assessment of the value and distribution of Geological Heritages in Gangwon Province)

국립공원공단, 대한지질학회

2019-12-00

[64]

저널

Ordovician cephalopods from the Jigunsan Formation, Taebaek-Yeongwol, Korea

https://www.dbpia.co[...]

2011-12-00

[65]

저널

The Cambro-Ordovician formations and faunas of south Chosen. Palaeontology, Part 2, Lower Ordovician faunas

https://eurekamag.co[...]

1934-00-00

[66]

저널

Ordovician trilobite faunas and depositional history of the Taebaeksan Basin, Korea: implications for palaeogeography

https://www.tandfonl[...]

2000-07-00

[67]

저널

Conodont Biostratigraphy of the Jigunsan shale and Duwibong Limestone in the Nokjeon-Sandong area, Yeongwol-gun, Kangwondo, Korea (江原道 寧越郡 碌田-上東間에 分布하는 織雲山세일과 斗圍峰石炭岩의 코노돈트 化石群)

https://www.dbpia.co[...]

1986-12-00

[68]

저널

석개재 전기 고생대 퇴적층 단면의 지질유산적 가치와 보전 및 활용방안

https://koreascience[...]

2017-00-00

[69]

저널

Sedimentological, Stratigraphical and Paleontological Study on the Sambangsan Formation and Its Adjacent Formations in the Yeongweol-Pyeongchang Area, Kangweondo (江原道 寧越-平昌間에 分布하는 三方山層과 이에 隣接한 堆積層의 堆積, 層序 및 古生物學的 硏究)

https://www.dbpia.co[...]

1986-03-00

[70]

저널

Geological Structures of the Yemi Area, Kangweon-do, Korea (江原道 禮美地域의 地質構造)

https://www.dbpia.co[...]

1991-10-00

[71]

웹인용

영월스러스트시스템의 구조기하학적 형태 해석 연구 (Structural geometry of the Yeongwol thrust system, Taebaeksan zone, Korea)

http://www.riss.kr/s[...]

연세대학교 대학원

2012

[72]

서적

한반도 형성사

서울대학교출판문화원

2014

[73]

저널

전기고생대 태백산분지 영월층군의 순차층서 연구를 통한 고지리적 추론 (Sequence Stratigraphy of the Yeongweol Group (Cambrian-Ordovician), Taebaeksan Basin, Korea: Paleogeographic Implications)

https://scienceon.ki[...]

2012

[74]

저널

Trilobites from the Sambangsan Formation in the eastern side of the Pyeongchang Area, Kangweon-Do, South Korea (남한 강원도 평창 삼방산 지역에 분포하는 삼방산층에서 산출된 삼엽충화석군)

https://www.dbpia.co[...]

1985-03

[75]

저널

Microfossils from the Sambangsan formation in The Yeongwol Area, Kangwondo and its stratigraphic Implication (江原道 寧越地域의 三方山層에서 산출된 微化石과 그의 層序的 意義)

https://www.dbpia.co[...]

1991-12

[76]

저널

Middle Cambrian Trilobites from the Sambangsan formation in Yeongwol Area, Korea (삼방산층에서 산출된 중기 캄브리아기 삼엽충)

https://www.dbpia.co[...]

1999-12

[77]

저널

영월 덕상 단면의 삼방산층 저어콘 연령분포와 캄브리아기 제3세 마차리층 삼엽충이 알려주는 고지리적 정보 (Detrital zircon age spectra of the Sambangsan Formation and Cambrian Epoch 3 trilobites of the Machari Formation from the Deoksang Section, Yeongwol, Korea and their paleogeographic implications)

https://www.dbpia.co[...]

2014-10

[78]

저널

삼방산층에서 산출된 중기 캠브리아기 삼엽충과 그 층서적 의의

https://www.dbpia.co[...]

1997-09

[79]

저널

Middle Cambrian Trilobites from the Sambangsan formation in Yeongwol Area, Korea (삼방산층에서 산출된 중기 캄브리아기 삼엽충)

https://www.dbpia.co[...]

1999-12

[80]

웹인용

平昌·寧越 地質圖幅說明書 (평창·영월 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1979

[81]

저널

Sedimentological, Stratigraphical and Paleontological Study on the Sambangsan Formation and Its Adjacent Formations in the Yeongweol-Pyeongchang Area, Kangweondo (江原道 寧越-平昌間에 分布하는 三方山層과 이에 隣接한 堆積層의 堆積, 層序 및 古生物學的 硏究)

https://www.dbpia.co[...]

1986-03

[82]

웹인용

Late cambrian trilobites from the Machari formation, Yeongweol, Korea (영월지역 마차리층에서 산출된 후기 캄브리아기 삼엽충의 분류와 생층서)

https://s-space.snu.[...]

서울대학교 대학원

1995

[83]

웹인용

태백산지구 지하자원 조사보고서 : 석회석편

https://data.kigam.r[...]

대한지질학회

1962

[84]

저널

Occurrence of Changshania (Trilobita, Cambrian) in the Taebaeksan Basin, Korea and its stratigraphic and paleogeographic significance

https://www.scienced[...]

[85]

저널

Glyptagnostus and Associated Trilobites from the Machari Formation, Yeongwol, Korea (강원도 영월지역 마차리층에서 산출된 Glyptagnostus 및 수반 삼엽층)

https://www.dbpia.co[...]

1994-06

[86]

저널

Late Cambrian Trilobites from the Machari formation, Yeongwol-Machari Area, Korea (영월-마차리 지역의 마차리층에서 산출된 후기 캄브리아기 삼엽충)

https://www.dbpia.co[...]

1995-06

[87]

저널

Trilovites from the Pseudoyuepingia Asaphoides zone (Late Cambrian) of the Machari formation near Gamaesil village, Yeongweol, Korea (영월군 북면 가매실 부근에 분포하는 마차리층의 Pseudoyuepingia asaphoides 대에서 산출된 후기 캄브리아기 삼엽충)

https://www.dbpia.co[...]

1996-12

[88]

저널

Occurrence of Proceratopyge (Trilobita, Late Cambrian) from the Glyptagnostus reticulatus zone of the Machari Formation, Yeongwol, Korea (마차리층의 Glyptagnostus reticulatus대에서 산출된 후기 캄브리아기 삼엽층 Proceratopyge)

https://www.dbpia.co[...]

1997-06

[89]

저널

Trilobites from the Lejopyge armata Zone (upper Middle Cambrian) of the Machari Formation, Yongwol Group, Korea

https://www.proquest[...]

2003-09

[90]

저널

The Cambrian-Ordovician stratigraphy of the Taebaeksan Basin, Korea: a review

https://www.proquest[...]

2005-06

[91]

저널

영월군 북면 갈골 마차리층에서 산출된 후기 캄브리아기 삼엽충 Pseudagnostus josepha (Hall, 1863)의 개체발생과정과 형태학적 분석 (Ontogeny and Morphometric Analysis of the Furongian Trilobite Pseudagnostus josepha (Hall, 1863) from the Machari Formation, Galgol, Yeongwol, Korea

https://www.dbpia.co[...]

2007-06

[92]

웹인용

Cambrian Series 3 trilobites from the lower part of the Machari Formation, Deoksang section, Yeongwol, Korea (영월 덕상 단면 마차리층 하부에서 산출된 캄브리아기 제3통 삼엽충)

https://s-space.snu.[...]

2014-08

[93]

저널

Conodonts from the Upper Cambrian formations, Kangweon-Do, South Korea (南韓, 江原道地域의 上部캠브리아系에서 產出된 코노돈트 化石群)

https://www.dbpia.co[...]

1975-09

[94]

저널

Conodonts from the Machari Formation(Middle ?-Upper Cambrian) in the Yeongweol Area, Kangweon-do, Korea (江原道 寧越地域, 磨磋里層(中?-上部 캄브리아系)의 코노돈트 化石群)

https://www.dbpia.co[...]

1991-08

[95]

저널

강원 지역에 분포하는 석회석 자원의 특성과 부존환경: 영월읍 북부 지역의 중기 석탄기 요봉층을 중심으로 (Characteristics and Distribution Pattern of Carbonate Rock Resources in Kangwon Area: The Middle Carboniferous Yobong Formation in the Northern Part of Yeongwoleup, Kangwon, Korea)

https://scienceon.ki[...]

2000

[96]

저널

Age and Biostratigraphy of the Mungog(Samtaesan) Formation by means of the Conodont fauna (Conodont 化石群에 의한 文谷層(三台山層)의 時代와 層序對比)

https://www.dbpia.co[...]

1977-06

[97]

저널

Stratigraphic, Sedimentologic and Paleontologic Investigation of the Paleozoic Sedimentary Rocks in Yeongweol and Gabsan Areas : Depositional Environments of the Lower Ordovician Mungok Formation in the Vicinity of Yeongweol (강원도 마차리 및 충북 갑산지역에 분포하는 고생대 퇴적암에 관한 층서, 퇴적 및 고생물학적 연구: 영월부근 문곡층(하부 오르도비스기)의 퇴적환경)

https://www.dbpia.co[...]

1991-08

[98]

저널

옥천대 북서부 태백산지역 평창-정선일대 지질구조의 기하학적 형태 해석 (Sturctural Geometry of the Pyeongchang-Jeongseon Area of the Northwestern Taebaeksan Zone, Okcheon Belt)

https://scienceon.ki[...]

2019

[99]

웹인용

Geology of Heisyo District, Kogendo, Tyosen

null

1943

[100]

저널

Geology of the Northwestern Part of Pyeongchang District, Gangweon-do, Korea (平昌北西部의 地質)

https://www.dbpia.co[...]

1971-09

[101]

웹인용

옥천대 주천-평창 지역 지질구조의 기하학적 형태 및 키네마틱스 연구 (Structural geometry and kinematics of the Jucheon-Pyeongchang area of the Okcheon belt, Korea)

https://www.riss.kr/[...]

연세대학교 대학원

2016

[102]

저널

Geology of Seizen (Jeongseon) district, Kogendo, Tyosen

null

1943

[103]

저널

평창(平昌)-정선일대(旌善一帶)의 지질구조(地質構造) 규명(糾明) (On the Geologic Structure of Pyeongchang-Jeongseon Area)

https://scienceon.ki[...]

1977

[104]

저널

A study on stratigraphy and sedimentological environments of the lower Paleozoic sequences in South Korea (chiefly in Jeongseon area)

null

1979

[105]

저널

Recognition and significance of the Aurilobodus serratus conodont Zone (Darriwilian) in lower Paleozoic sequence of the Jeongseon–Pyeongchang area, Korea

https://www.proquest[...]

2018

[106]

저널

Upper Ordovician (Sandbian) conodonts from the Hoedongri Formation of western Jeongseon, Korea

https://link.springe[...]

2019-10

[107]

저널

Conodonts from the ‘Lower Limestone’ and Haengmae Formation in western Jeongseon, Korea and their implication for lithostratigraphic correlation

https://link.springe[...]

2020

[108]

웹인용

정선-평창지역 하부 고생대층(정선석회암, 행매층, 회동리층)의 코노돈트 생층서 연구 (Conodont biostratigraphic study of the Lower Paleozoic strata(Jeongseon Ls., Haengmae and Hoedongri Fns.), Jeongseon-Pyeongchang area)

https://scienceon.ki[...]

전북대학교

2020-06

[109]

웹인용

정선 북서지역의 고생대 탄산염암: 정선석회암, 행매층, 회동리층의 층서적 구분이 가능한가? (Early Paleozoic Carbonate Rocks in the Northwestern Jeongseon Area: Any Stratigraphic Meaning of the Jeongseon, Haengmae and Hoedongri Formations?)

https://www.gskorea.[...]

2012 추계지질과학연합학술대회 초록집, 대한지질학회, 대한자원환경지질학회, 한국고생물학회, 한국광물학회, 한국암석학회, 한국지구물리·물리탐사학회

2012-10

[110]

저널

조선누층군 용탄층군 내 행매층의 층서적, 퇴적학적 의미 (Stratigraphic and sedimentological meaning the the Haengmae Formation in Yongtan Group, Joseon Supergroup, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2016-10

[111]

저널

평창-정선 일대 "행매층"의 분포와 층서적 의의

https://scienceon.ki[...]

2020

[112]

저널

Discovery of Silurian Conodont Fauna from South Korea (韓國의 사일루리안 코노돈트 발견)

https://www.dbpia.co[...]

1980-06

[113]

웹인용

Refined and newly defined lithostratigraphy of the Mungyeong Group (Cambrian-Ordovician), Taebaeksan Basin, Korea (전기 고생대 조선 누층군 문경층군의 암층서적 재분류)

http://www.riss.kr/s[...]

공주대학교 대학원

2016

[114]

저널

Geology of Bunkei District in Tyosen with Special Reference to the Stratigraphy of the Tyosen Group

https://www.jstage.j[...]

1942-02

[115]

웹인용

聞慶 地質圖幅說明書 (문경 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1967

[116]

웹인용

경상북도 문경탄전에 분포하는 하부고생대의 층서 고생물학적인 연구 (특히 코노돈트 화석군 연구를 중심으로) Stratigraphy and Paleontology of the Lower Paleozoic Sequence in the Munkyeong Coalfield, Kyungsangbukdo;Chiefly with the Study on Conodont Fauna

https://scienceon.ki[...]

연세대학교

1989-08

[117]

저널

Conodonts from the Lower Paleozoic Strata in Mungyeong Area, Gyeongsangbuk-do, Korea, and their Biostratigraphic and Bioprovincial Implications (경북 문경지역의 하부 고생대 지층에서 산출된 코노돈트 미화석에 대한 생층서 및 생물지리구 고찰)

https://www.dbpia.co[...]

1993-12

[118]

저널

문경시 호계면 일대의 카르스트 지형 연구 (Research on Karst Landforms in Hogye, Mungyeong)

https://kiss.kstudy.[...]

2013-03

[119]

웹인용

Discovery of the Early Cambrian Small Shelly Fossils from the Choseon supergroup at the Kurangni Area, Mungyeong-kun, South Korea (慶尙南道 聞慶郡 九郎里地域에 分布하는 朝鮮累層群에서 發見된 初期 캄브리아紀 殼質微化石群)

https://www.dbpia.co[...]

1987-12

[120]

저널

Cambrian helcionelloids (univalved molluscs) from the Korean Peninsula: systematic revision and biostratigraphy

https://www.tandfonl[...]

2021

[121]

저널

An Occurence of the Trilobite Species, Redlichia Nobilis Walcott From the Gurangri Formation in the Mungyeong Area, Gyeongsangbukdo, South Korea (南韓 慶尙北道 聞慶郡 南部地域에 分布하는 九郞里層에서 産出된 Redlichia nobilis (三葉虫化石))

https://www.dbpia.co[...]

1985-12

[122]

저널

Revision and addition on the Cambrian Microfauna from the Kurangni area, Mungyeong-gun, Gyeongsangbuk-do, South Korea (경상북도 문경군 구랑리지역에 분포하는 캠브리아기 지층에서 산출된 미화석군에 대한 재고 및 추가

https://www.dbpia.co[...]

1993-06

[123]

저널

Small shelly microfossils from the Choseon Supergroup, Mungyeong, Korea (문경형 조선누층군 캄브리아계에서 나타나는 소형패각화석에 대한 연구)

http://www.riss.kr/s[...]

경북대학교 대학원

2004

[124]

저널

Redlichia nobilis Walcott, 1905, the oldest trilobite in South Korea: age and morphologic restoration by strain analysis

https://link.springe[...]

2022

[125]

웹인용

蔚珍 地質圖幅說明書 (울진 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1963

[126]

웹인용

성류굴(천연기념물 제155호)의 과학적 중요성 (Scientific Significances of the Seongryu Cave (Natural Monument No. 155)

https://scienceon.ki[...]

국립문화재연구원

2010

[127]

웹인용

三斤里 地質圖幅說明書 (삼근리 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1963

[128]

서적

삼한 장군 광산 지질 조사 보고서

한국 지질 광물 연구소

1975

[129]

저널

장군봉 일대 선캠브라아대~고생대 변성퇴적암류의 다변성작용 - 북부 소백산육괴의 중앙부 지역의 지각진화와 환경지질 (Poly-metamorphism of Pre-Cambrian to Paleozoic metasedimentry rocks in Janggunbong area, Korea-Crustal evolution and environmental geology of the central part of the North Sobaegsan Massif, Korea)

https://scienceon.ki[...]

1996

[130]

저널

장군광산 주변의 변성이질암에서의 누진변성반응 계열 (Prograde Reaction Series in Metapelites around the Janggun Mine)

https://scienceon.ki[...]

1993

[131]

저널

장군봉지역 선캠브리아대-고생대 변성퇴적암류의 지질구조-북부 소백산육괴의 중앙부지역의 지각진화와 환경지질 (Geological Structure of Precambrian to Paleozoic metasedimentary rocks in the Janggunbong area, Korea-Crustal evolution and environmental geology of the central part of the North Sobaegsan massif, Korea)

https://scienceon.ki[...]

1997

[132]

웹인용

蔚山 地質圖幅說明書 (울산 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1968

[133]

저널

Geolgical and Geophysical Studies on the Geologic Structures and Mineralization in the Ulsan Iron Mine Area (蔚山鐵山附近의 地質構造와 鑛化作用에 關한 地質學 및 地球物理學的 硏究)

https://www.dbpia.co[...]

1977-09

[134]

저널

Petrogenesis of the Carbonate and Serpentinite Rocks from the Ulsan Iron Mine (울산철광산의 탄산염암과 사문암의 성인)

https://www.dbpia.co[...]

1990-10

[135]

저널

울산 광산에 분포하는 탄산염암체의 성인에 관한 연구: 카보내타이트의 가능성 (The genesis of Ulsan carbonate rocks: a possibility of carbonatite)

https://scienceon.ki[...]

2001

[136]

저널

Discovery of Archaeocyatha from Hyangsanri Dolomite Formation of the Ogcheon System and its Significance (沃川系內 香山里돌로마이트層에서의 Archaeocyatha의 發見과 그 意義)

https://www.dbpia.co[...]

1972-12

[137]

저널

Discovery of Microfossils from Limestone Pebbles of the Hwanggangri Formation and their Stratigraphic Significance (黃江里層의 石灰質礫에서 산출된 微化石과 그의 層序的 意義)

https://www.dbpia.co[...]

1989-03

[138]

저널

Geodynamics of the Ogcheon Belt (South Korea)

https://www.scienced[...]

1990-11

[139]

저널

Early Middle Paleozoic Intraplate Orogeny in the Ogcheon Belt (South Korea): A new insight on the Paleozoic buildup of east Asia

https://insu.hal.sci[...]

1991

[140]

저널

Ordovician bimodal magmatism in the Ogcheon belt (South Korea): intracontinental rift-related volcanic activity

https://www.research[...]

1992-02

[141]

저널

Geological Structures of the Choseon and Ogcheon supergroups in the Deogsan-Cheongpung area, Jecheon-gun, Chungchengbuk-do, Korea (충북 제천군 덕산-청풍면 일대의 조선누층군과 옥천누층군의 지질구조)

https://www.dbpia.co[...]

1999-12

[142]

저널

옥천변성대 북서부 계명산층 내 변성화성암류의 지구화학 및 지구연대학적 연구와 그 지구조적 의의 (Geochemical and Geolchronological Studies on Metaigneous Rocks in the Gyemyeongsan Formation, Northwestern Okcheon Metamorphic Belt and their Tectonic Implication)

https://www.dbpia.co[...]

2003-12

[143]

저널

옥천변성대 규장질 변성응회암의 SHRIMP U-Pb 저어콘 연대: 신원생대(약 7.5억년전) 화산활동 (SHRIMP U-Pb Zircon Age of a Felsic Meta-tuff in the Ogcheon Metamorphic Belt, Korea: Neoproterozoic (ca. 750 Ma) Volcanism)

https://scienceon.ki[...]

2004

[144]

저널

Neoproterozoic Bimodal Volcanism in the Okcheon Belt, South Korea, and Its Comparison with the Nanhua Rift, South China: Implications for Rifting in Rodinia

https://www.jstor.or[...]

2006-11

[145]

저널

Discovery of a c.370 Ma granitic gneiss clast from the Hwanggangri pebble-bearing phyllite in the Okcheon metamorphic belt, Korea

https://www.scienced[...]

2006-01

[146]

저널

SHRIMP U-Pb ages of detrital zircons in metasedimentary rocks of the central Ogcheon fold-thrust belt, Korea: Evidence for tectonic assembly of Paleozoic sedimentary protoliths

https://www.scienced[...]

2013-12

[147]

저널

The Okcheon Supergroup in the Lake Chungju area, Korea: Neoproterozoic volcanic and glaciogenic sedimentary successions in a rift basin

https://www.proquest[...]

2012

[148]

웹인용

忠州 地質圖幅說明書 (충주 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1965

[149]

저널

忠州聞慶間의 沃川系의 層序와 構造 (Stratigraphy and Tectonics of Okcheon System in the Area between Chungju and Munkyeong)

https://scholar.kyob[...]

1968

[150]

저널

옥천층군(沃川層群)의 지질시대(地質時代)에 관(關)하여 On the Geological Age of the Ogcheon Group

https://scienceon.ki[...]

1970

[151]

간행물

The geology of the Hwanggangri mining district, Republic of Korea

Anglo-korean Mineral Exploration Group

1973

[152]

간행물

Study for the geologic age determination of Ogcheon Group, Korea

1974

[153]

저널

Sedimentary Basins in the Korean Peninsula and Adjacent Seas

https://db.history.g[...]

Korean Sedimentology Research Group, Special Publication, Hallimwon Publishers

1992

[154]

간행물

Geology of Ogcheon Supergroup

1995

[155]

저널

Glaciogenic diamictite of Ogcheon System and its geologic age, and paleogeography of Korean Peninsula in Late Paleozoic (옥천계의 빙하기원 다이아믹타이트와 그 지질시대 및 고생대 말의 한반도의 고지리)

https://www.dbpia.co[...]

1998-12

[156]

저널

Geologic ages, stratigraphy and geological structures of the metasedimentary strata in Bibong~Yeonmu area, NW Okcheon belt, Korea (서북옥천대 비봉~연무지역 변성퇴적암층의 지질시대, 층서 및 지질구조)

https://www.dbpia.co[...]

2005-09

[157]

저널

Stratigraphy and geological ages of the metasedimentary strata in Jinsan∼Boksu area, Chungcheongnam-do, NW Okcheon belt 서북옥천대 진산~복수지역 변성퇴적암층의 층서 및 지질시대)

https://www.dbpia.co[...]

2006-06

[158]

저널

Geological ages and stratigraphy of the metasedimentary strata in Hoenam∼Miwon area, NW Okcheon belt (서북옥천대 회남~미원지역 변성퇴적암층의 지질시대 및 층서)

https://www.dbpia.co[...]

2007-06