발칸 전쟁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

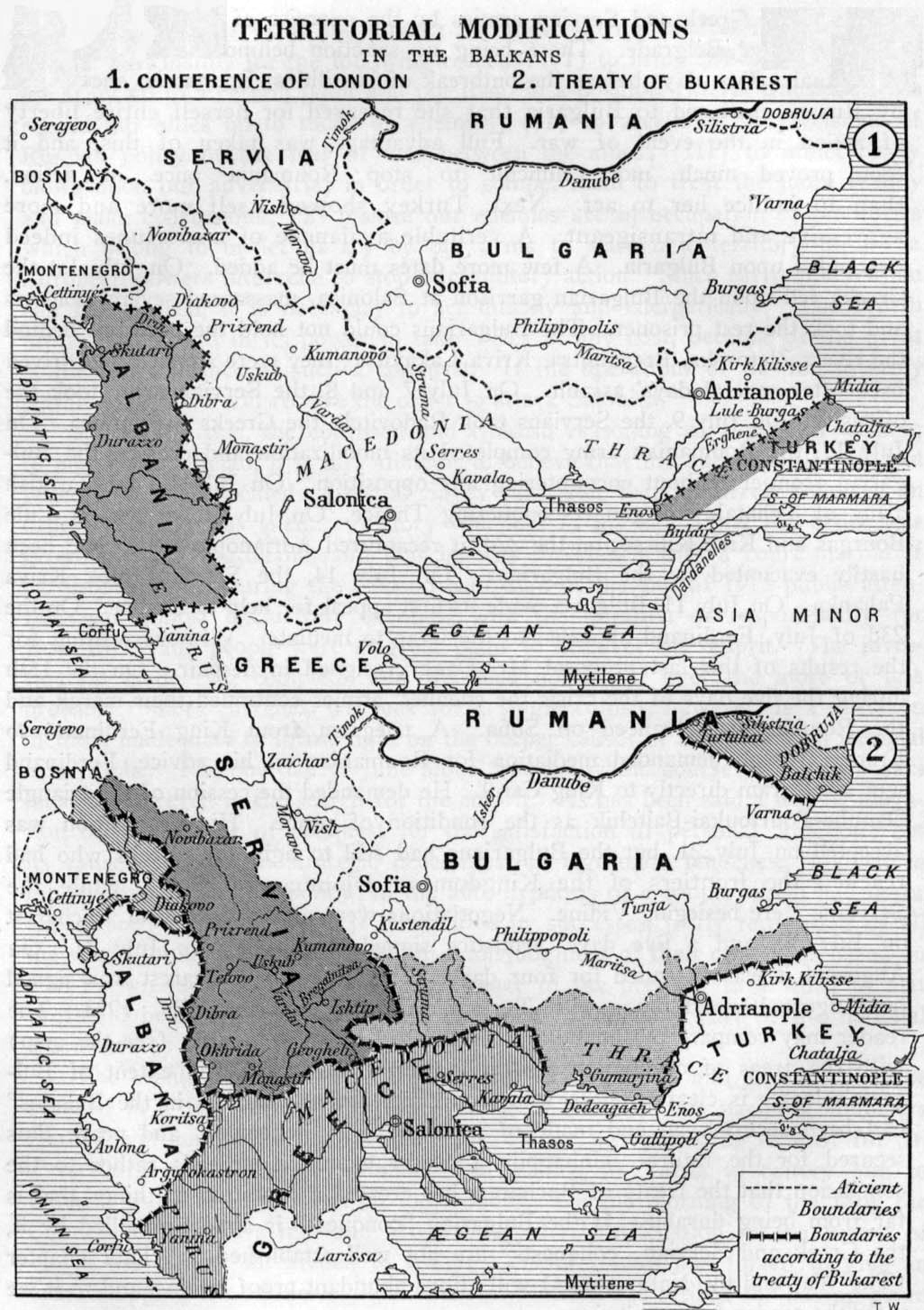

발칸 전쟁은 1912년부터 1913년까지 두 차례에 걸쳐 발칸 반도에서 일어난 일련의 전쟁을 의미한다. 19세기 후반 오스만 제국 유럽 영토 내 민족 국가의 부상, 오스만 제국의 무능력, 열강들의 개입, 발칸 동맹의 결성이 전쟁의 배경이 되었다. 제1차 발칸 전쟁에서는 발칸 동맹(세르비아, 불가리아, 그리스, 몬테네그로)이 오스만 제국을 상대로 승리하여 오스만 제국은 유럽 영토 대부분을 상실했다. 제2차 발칸 전쟁은 승전국 간의 영토 분쟁으로 불가리아가 세르비아, 그리스, 루마니아, 오스만 제국에 의해 공격받아 패배하며 마무리되었다. 발칸 전쟁의 결과는 발칸반도의 새로운 질서를 형성하고, 오스만 제국의 쇠퇴를 가속화했으며, 제1차 세계 대전의 전조가 되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 코소보가 참전한 전쟁 - 코소보 전쟁

코소보 전쟁은 1998년부터 1999년까지 유고슬라비아 정부군과 코소보 해방군 간에 벌어진 무력 분쟁으로, 민족 갈등, 자치권 박탈, 인종 청소 시도 등이 배경이 되어 NATO의 군사 개입을 초래했고 코소보의 독립을 가져왔으나 전쟁 범죄 및 사상자 논란이 지속되고 있다. - 북마케도니아가 참전한 전쟁 - 제1차 발칸 전쟁

제1차 발칸 전쟁은 1912년에서 1913년 사이 발칸 동맹(불가리아, 세르비아, 그리스, 몬테네그로)이 오스만 제국을 상대로 벌인 전쟁으로, 오스만 제국의 쇠퇴기에 발칸 국가들이 민족주의적 열망과 영토 확장을 추구하며 동맹을 결성하여 오스만 제국에 선전포고했고 발칸 반도의 정치적 지형 변화와 제1차 세계 대전 발발에 간접적 영향을 미쳤다. - 북마케도니아가 참전한 전쟁 - 2001년 마케도니아 공화국 분란

2001년 마케도니아 공화국 분란은 코소보 전쟁 후 알바니아계 차별 정책에 반발한 알바니아계 민족해방군(NLA)의 무장 봉기로, 오흐리드 협정을 통해 알바니아계 권리 확대와 NLA의 무장 해제를 합의하며 일단락되었다. - 알바니아가 참전한 전쟁 - 테러와의 전쟁

"테러와의 전쟁"은 9·11 테러 이후 미국과 동맹국들이 특정 테러 집단 및 정권에 대해 벌인 군사 작전을 지칭하는 용어로, 다양한 이름으로 불리며, 광범위한 군사 개입과 안보 강화 노력을 포함하지만, 테러 조장 우려와 논란으로 사용이 줄고 있으며, 정의와 효과에 대한 논쟁이 지속되고 있다. - 알바니아가 참전한 전쟁 - 이탈리아의 알바니아 침공

1939년 4월 7일, 무솔리니의 이탈리아 왕국은 알바니아를 침공하여 점령하고 조구 1세 국왕을 망명시킨 후 이탈리아 왕국의 동군연합으로 합병하여 제2차 세계 대전 기간 동안 영향력 아래 두었다.

2. 역사적 배경

19세기 후반 오스만 제국의 쇠퇴와 발칸반도 내 민족 국가들의 성장은 각국의 영토 확장 욕구와 맞물려 복잡한 갈등을 야기했으며, 이는 발칸 전쟁의 근본적인 배경이 되었다. 특히 오스만 제국이 지배하던 루멜리아 지역(동루멜리아, 알바니아, 마케도니아, 트라키아 포함)을 둘러싼 세르비아, 그리스, 불가리아, 몬테네그로 등의 이해관계 충돌과 오스만 제국의 내부적 약화, 그리고 열강들의 복잡한 개입은 전쟁 발발의 주요 원인으로 작용했다.[13]

2. 1. 오스만 제국 내 민족주의의 부상

발칸 전쟁의 배경은 19세기 후반 오스만 제국의 유럽 영토에서 민족 국가가 불완전하게 형성된 데서 찾을 수 있다. 세르비아는 1877-1878년 러시아-튀르크 전쟁을 통해 상당한 영토를 확보했으며, 그리스는 1881년 테살리아를 얻었다(비록 1897년에는 일부 지역을 오스만 제국에 다시 내주었지만). 1878년부터 자치 공국이었던 불가리아는 이전에 독립적이었던 동루멜리아 주를 1885년에 합병했다. 이들 세 나라와 몬테네그로는 모두 오스만 제국의 지배하에 있던 루멜리아(동루멜리아, 알바니아, 마케도니아, 트라키아 포함) 지역에서 추가적인 영토 확장을 노리고 있었다.

제1차 발칸 전쟁 발발의 주요 원인은 다음과 같다.[13]

# 오스만 제국은 스스로 개혁할 능력도, 다양한 민족의 민족주의적 요구에 제대로 대응할 능력도 부족했다.

# 1911년 이탈리아-오스만 전쟁과 알바니아 봉기는 오스만 제국이 심각하게 약화되어 다른 전쟁에 대응하기 어렵다는 것을 보여주었다.

# 열강들은 서로의 이해관계 때문에 오스만 제국에 필요한 개혁을 강제하지 못했고, 이는 발칸 국가들이 스스로 해결책을 찾도록 만들었다.

# 오스만 제국의 유럽 영토 내 기독교인들은 억압적인 통치 아래 있었으며, 이는 기독교를 믿는 발칸 국가들이 행동에 나설 명분을 제공했다.

# 가장 중요하게는, 발칸 동맹이 결성되었고, 동맹국들은 오스만 제국에 대한 조직적이고 동시적인 공격이 동포를 보호하고 발칸 반도에서 영토를 확장하는 유일한 방법이라고 확신했다.

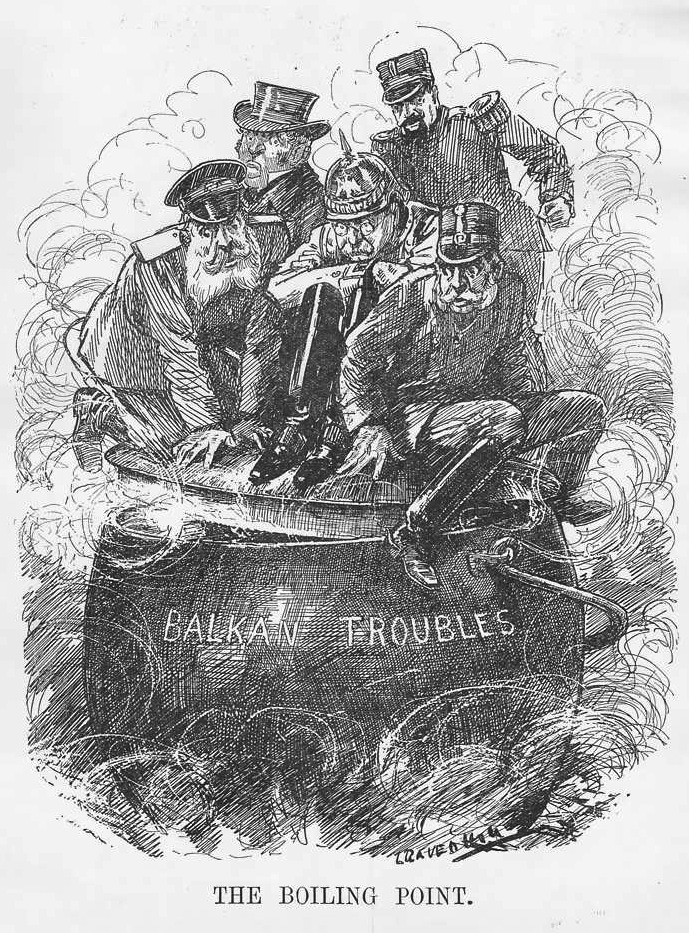

19세기 내내 열강들은 소위 "동방 문제"와 오스만 제국의 영토 보전에 대해 각기 다른 입장을 가지고 있었다. 러시아는 흑해에서 지중해로 나아가는 통로를 확보하고자 범슬라브주의 외교 정책을 펼치며 불가리아와 세르비아를 지원했다. 영국은 러시아의 남하를 막기 위해 오스만 제국의 영토 보전을 지지했지만, 만일의 경우를 대비해 그리스의 제한적인 확장을 지원하는 이중적인 태도를 보였다. 프랑스는 레반트(오늘날의 레바논, 시리아, 이스라엘) 지역에서 자국의 영향력을 강화하는 데 관심을 두었다.[14]

합스부르크 왕가가 통치하던 오스트리아-헝가리는 자국 역시 다민족 국가였기에 오스만 제국의 붕괴가 자국에 미칠 영향을 우려하여 오스만 제국의 존속을 원했다. 또한, 오스트리아-헝가리는 세르비아 민족주의자들이 보스니아, 보이보디나 등 자국 내 세르비아인들에게 영향을 미치는 것을 막기 위해 오스만 제국의 존재가 필요하다고 보았다. 당시 이탈리아의 주된 목표는 다른 주요 해양 강국이 아드리아 해에 접근하는 것을 막는 것이었다. 한편, 독일 제국은 "동방으로의 진출" 정책을 통해 오스만 제국을 사실상의 식민지로 만들려 했기 때문에 오스만 제국의 영토 보전을 지지했다.

19세기 후반과 20세기 초, 불가리아와 그리스는 오스만 제국의 마케도니아와 트라키아 지역을 두고 경쟁했다. 그리스인들은 불가리아인들을 강제로 그리스화시키려 했고, 불가리아인들은 그리스인들을 불가리아화시키려 했다. 양국은 자국 민족을 보호하고 지원한다는 명분으로 무장 비정규군을 오스만 영토로 보내기도 했다. 1904년부터 마케도니아에서는 그리스와 불가리아 무장 단체, 그리고 오스만 군대 사이에 낮은 강도의 전투가 계속되었다(마케도니아 분쟁). 이러한 상황은 1908년 7월 젊은 투르크 혁명 이후 급격하게 변화하기 시작했다.[15]

2. 2. 청년 튀르크 혁명과 그 영향

1908년 오스만 제국에서 일어난 청년튀르크 혁명은 압둘 하미드 2세 술탄에 의해 폐지되었던 1876년 오스만 헌법과 오스만 의회를 부활시키며 제2입헌시대의 시작을 알렸다. 이 혁명은 초기 지식인, 군부, 그리고 제국 내 거의 모든 소수 민족의 지지를 받으며 개혁과 자치에 대한 큰 기대를 불러일으켰다. 다민족 대표로 구성된 오스만 의회를 선출하기 위한 선거도 실시되었다. 그러나 술탄이 1909년 반동 쿠데타를 시도했다가 실패한 이후, 청년 튀르크당 내에서는 자유주의적 요소가 약화되고 민족주의적 경향이 강화되었다.[16]

오스만 제국의 이러한 정치적 혼란은 주변국들에게 기회가 되었다. 1908년 10월, 오스트리아-헝가리 제국은 이 틈을 타 1878년부터 실질적으로 점령하고 있던 오스만령 보스니아 헤르체고비나를 공식적으로 합병했다(보스니아 위기). 같은 시기, 불가리아는 완전한 독립을 선언하고 국제적인 승인을 받았다. 또한 자치령이었던 크레타의 그리스인들은 그리스와의 통합을 선언했으나, 열강의 반대로 인해 실질적인 효력을 발휘하지는 못했다.[17]

오스트리아-헝가리의 보스니아 합병은 북쪽으로의 확장이 좌절된 세르비아에게 큰 실망감을 안겨주었다. 1909년 3월, 세르비아는 오스트리아-헝가리의 합병을 인정하고 반(反)합스부르크 민족주의 운동을 억제하라는 압력을 받았다. 이에 니콜라 파시치 총리가 이끄는 세르비아 정부는 남쪽의 옛 세르비아 영토, 특히 '구 세르비아'로 불리던 노비파자르 산자크와 코소보 지역으로 눈을 돌렸다.

한편, 그리스에서는 1909년 8월 15일, 군사동맹이라는 장교 집단이 쿠데타를 일으켰다. 이들은 새로운 정치 체제를 모색하며 크레타의 정치인 엘레프테리오스 베니젤로스를 아테네로 초청했다. 베니젤로스는 조르조스 1세 국왕을 설득하여 헌법 개정을 추진했고, 군사동맹은 1910년 3월 국민의회 소집을 위해 해산했다.[13][18]

불가리아는 1909년 4월 오스만 제국으로부터 완전한 독립을 확보하고 러시아와의 우호 관계를 유지하면서[19], 오스만 제국의 영토인 트라키아와 마케도니아 지역의 병합을 목표로 삼았다. 1910년 8월에는 몬테네그로 역시 불가리아를 따라 왕국을 선포하며 발칸 지역의 긴장감을 더욱 고조시켰다. 이러한 일련의 사건들은 발칸 국가들 사이에서 오스만 제국의 약화를 확인시키고, 제국에 공동으로 대응하여 각자의 민족적 목표와 영토 확장을 추구하려는 움직임을 강화시키는 배경이 되었다.

2. 3. 열강들의 개입과 발칸 동맹의 형성

19세기 내내, 유럽 열강들은 소위 '동방 문제', 즉 오스만 제국의 쇠퇴와 그 영토 처리를 둘러싸고 각기 다른 이해관계를 추구하며 복잡한 외교 관계를 맺고 있었다. 러시아는 흑해에서 지중해로 진출하려는 오랜 목표를 가지고 범슬라브주의를 내세워 불가리아와 세르비아를 지원했다. 반면, 영국은 러시아의 남하를 견제하며 오스만 제국의 현상 유지를 지지하는 입장이었으나, 오스만 제국의 붕괴 가능성에 대비해 그리스의 제한적인 확장을 지원하기도 했다. 프랑스는 레반트 지역(오늘날의 레바논, 시리아, 이스라엘 등)에서 자국의 영향력을 강화하는 데 관심이 있었다.[14]

오스트리아-헝가리는 스스로가 다민족 국가였기 때문에, 오스만 제국의 붕괴가 자국 내 민족 문제에 영향을 미칠 것을 우려하여 오스만 제국의 존속을 원했다. 또한, 제국 내 세르비아인들에게 영향을 미칠 수 있는 세르비아 민족주의를 견제하기 위해 오스만 제국의 존재가 필요하다고 보았다. 이탈리아는 다른 해양 강국이 아드리아 해로 진출하는 것을 막는 데 주력했으며, 독일 제국은 '동방으로의 진출'(Drang nach Osten) 정책을 통해 오스만 제국을 자국의 영향권 아래 두려 하며 제국의 현상 유지를 지지했다.

이러한 열강들의 복잡한 이해관계 속에서 발칸 반도의 상황은 계속 불안정했다. 특히 19세기 후반과 20세기 초, 불가리아와 그리스는 오스만 제국 영토인 마케도니아와 트라키아를 두고 서로 경쟁하며, 자국 민족 보호를 명분으로 무장 단체를 침투시켜 마케도니아 분쟁이라 불리는 저강도 분쟁을 벌였다.

1908년 청년 튀르크 혁명은 오스만 제국에 제2입헌시대를 열며 개혁과 자치에 대한 기대를 높였으나, 곧 민족주의적 성향이 강화되면서 발칸 민족들의 불만은 커져갔다. 오스트리아-헝가리는 이 혼란을 틈타 1908년 보스니아 헤르체고비나를 병합했고(보스니아 위기), 불가리아는 완전한 독립을 선언했다. 크레타의 그리스인들도 그리스와의 통합을 선언했으나 열강의 반대로 무산되었다.[17] 북쪽 진출이 좌절된 세르비아는 남쪽의 '구 세르비아'(노비파자르 산자크, 코소보)로 눈을 돌렸다. 그리스에서는 1909년 군사 쿠데타 이후 엘레프테리오스 베니젤로스가 집권하여 국가 개혁을 추진했다.[13][18]

결정적으로 1911년부터 1912년까지 이어진 이탈리아-튀르크 전쟁에서 오스만 제국이 패배하고, 알바니아 지역에서 반란이 거세지자 오스만 제국의 약체화는 명백해졌다. 발칸 국가들은 이를 기회로 보고, 자국의 영토 확장과 민족 해방이라는 목표를 달성하기 위해 행동에 나설 필요성을 느꼈다.

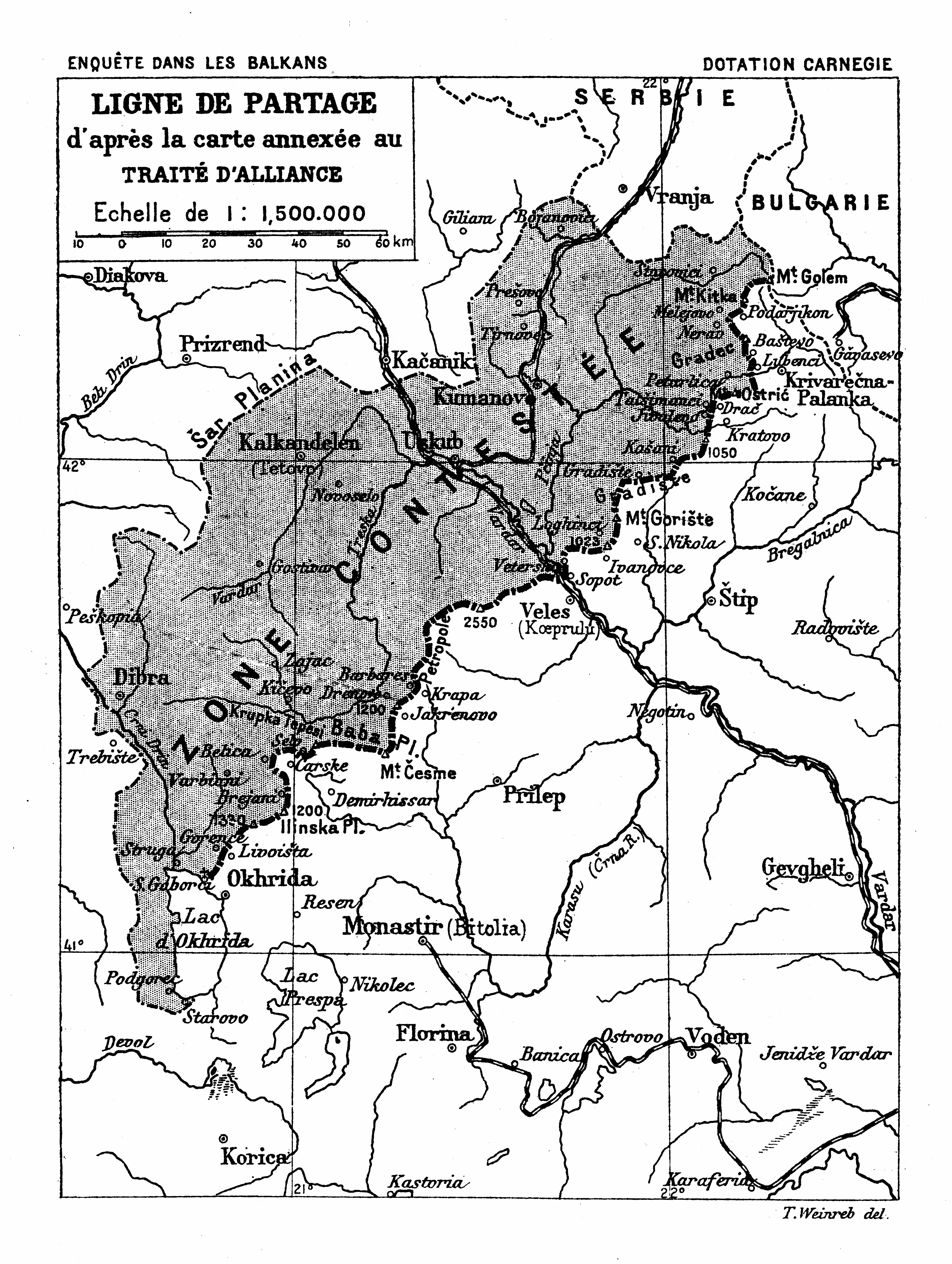

이에 따라 발칸 국가들 간의 비밀 협상이 1911년 후반부터 시작되었다. 러시아의 적극적인 중재 아래, 1912년 2월 29일(그레고리력 3월 13일) 세르비아와 불가리아 사이에 동맹 조약이 체결되었다. 이 조약에는 오스만 제국과의 전쟁에서 승리할 경우 마케도니아를 분할하는 비밀 협정이 포함되어 있었다. 불가리아는 로도피 산맥과 스트리모나 강 동쪽 영토를, 세르비아는 스카르두 산 북쪽과 서쪽 영토를 확보하기로 합의했다.[13][21] 이후 1912년 5월 16일(그레고리력 5월 29일)에는 그리스와 불가리아 간의 동맹 조약이 체결되었으나, 구체적인 영토 분할 내용은 명시되지 않았다.[20][21] 몬테네그로 역시 불가리아 및 세르비아와 각각 동맹을 맺었으며, 그리스는 세르비아, 몬테네그로와 구두상의 '신사 협정'을 맺었다.[20][21] 1912년 9월 말, 세르비아, 불가리아, 그리스, 몬테네그로가 참여하는 발칸 동맹이 최종적으로 결성되었다. 이들은 오스만 제국에 대한 공동 대응을 준비하며 전쟁을 향해 나아가게 된다.

3. 제1차 발칸 전쟁 (1912년 10월 - 1913년 5월)

1908년 청년 튀르크 혁명 이후 오스만 제국의 범투르크주의에 기반한 "터키화" 정책은 발칸 반도의 여러 민족들에게 강한 반발을 샀다. 이미 독립한 그리스, 세르비아, 몬테네그로, 불가리아는 러시아 제국의 지원을 받아 발칸 동맹을 결성했고, 1912년 10월 오스만 제국에 차례로 선전포고하며 제1차 발칸 전쟁이 시작되었다.

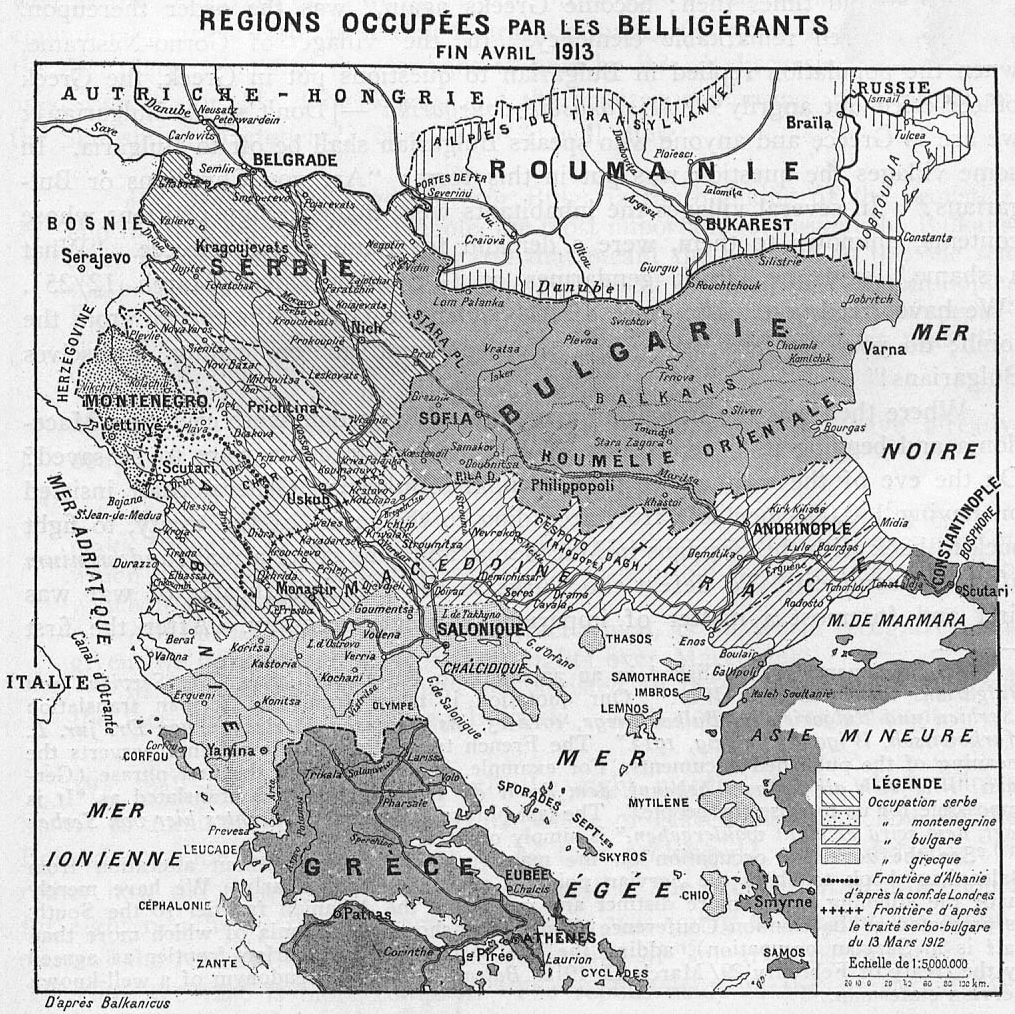

발칸 동맹군은 전쟁 초반 오스만 군대를 압도하며 트라키아, 마케도니아, 알바니아, 이피로스 등 오스만 제국의 유럽 영토 대부분을 빠르게 점령했다. 오스만 제국은 이탈리아-튀르키예 전쟁을 서둘러 마무리하고 방어에 나섰으나 전세를 뒤집지 못했다.

1913년 5월 30일 런던 조약이 체결되어 전쟁은 공식적으로 끝났다. 이 조약으로 오스만 제국은 이스탄불 주변을 제외한 유럽 영토 대부분을 상실했으며, 알바니아의 독립이 결정되었다. 크레타와 임브로스, 테네도스를 제외한 에게해의 오스만 제국령 섬 대부분도 그리스에 할양되었다.

그러나 런던 조약은 승전국인 발칸 동맹국 간의 영토 분할 문제를 명확히 해결하지 못했다. 특히 마케도니아 지역의 영유권을 둘러싼 세르비아와 불가리아 간의 갈등이 깊어졌고, 이는 결국 제2차 발칸 전쟁으로 이어지는 직접적인 원인이 되었다.[31][32]

3. 1. 발칸 동맹의 공격과 오스만 제국의 패배

당시 발칸 국가들은 각국의 인구에 비해 상당히 많은 규모의 군대를 유지하고 있었으며, 오스만 제국의 지배하에 있는 동포들을 해방시킨다는 명분 아래 행동에 나설 준비가 되어 있었다.[21] 발칸 동맹의 주력은 잘 훈련되고 완전무장하여 오스만 제국군과 맞설 능력을 갖춘 불가리아군이었다. 불가리아군은 오스만 제국의 수도 콘스탄티노폴리스(현 이스탄불)와 가까워 가장 중요할 것으로 예상되는 트라키아 전선에 주로 배치될 예정이었다. 세르비아군은 마케도니아 전선에서 활동할 계획이었고, 그리스군의 전투력은 상대적으로 낮게 평가되었으나, 강력한 해군력으로 에게 해를 장악하여 오스만 제국의 아시아 지역 병력 증원을 차단할 수 있다는 점에서 동맹에 필수적이었다.1912년 9월 26일(율리우스력 9월 13일), 오스만 제국이 트라키아에서 동원령을 내리자 세르비아와 불가리아도 즉시 동원령을 선포했다. 9월 30일(율리우스력 9월 17일)에는 그리스도 동원령을 내렸다. 10월 8일(율리우스력 9월 25일), 몬테네그로는 국경 문제 협상이 결렬되자 오스만 제국에 선전포고를 하며 제1차 발칸 전쟁의 시작을 알렸다. 10월 13일(율리우스력 9월 30일), 세르비아, 불가리아, 그리스는 오스만 정부에 공동 최후통첩을 전달했으나 즉각 거부당했다. 오스만 제국은 소피아, 베오그라드, 아테네에서 대사들을 철수시켰고, 발칸 동맹국 외교관들도 오스만 수도를 떠나 1912년 10월 17일(율리우스력 10월 4일)에 전쟁을 선포했다.[13]

세르비아, 불가리아, 몬테네그로 세 슬라브 동맹국은 전쟁 전 비밀 협정에 따라 러시아 제국의 긴밀한 감독 하에 전쟁 수행 계획을 조율했다(그리스는 제외). 세르비아와 몬테네그로는 산자크 지역에서, 불가리아와 세르비아는 마케도니아와 트라키아에서 공격하기로 계획했다.

오스만 제국은 어려운 상황에 처해 있었다. 약 2,600만 명의 인구는 큰 잠재력을 지녔지만, 인구의 3/4이 아시아 지역에 거주했다. 병력 증원은 주로 해상을 통해 아시아에서 이루어져야 했기에, 에게 해에서의 그리스 해군과의 전투 결과가 중요했다.

전쟁이 발발하자 오스만 제국은 세 개의 군 사령부를 가동했다. 콘스탄티노폴리스의 트라키아 사령부는 불가리아군을, 테살로니키의 서부 사령부는 그리스군을, 스코페의 바르다르 사령부는 세르비아군을 상대했다. 가용 병력 대부분이 이 전선들에 배치되었고, 소규모 독립 부대들은 주로 요새화된 도시 주변에 배치되었다.

몬테네그로는 10월 8일(율리우스력 9월 25일) 가장 먼저 선전포고를 하고 주요 목표인 슈코드라를 공격하며 노비파자르 지역에서 보조 작전을 펼쳤다. 다른 동맹국들은 공동 최후통첩 후 일주일 뒤 선전포고했다. 불가리아는 동트라키아로 진격했으나, 콘스탄티노폴리스 외곽의 차탈자 방어선과 갈리폴리 반도 지협에서 저지되었다. 동시에 보조 부대는 서트라키아와 동마케도니아를 점령했다. 세르비아는 남쪽으로 스코페와 모나스티르(현 비톨라)를 향해 공격한 후 서쪽으로 방향을 틀어 오늘날의 알바니아 영토를 거쳐 아드리아해에 도달했으며, 제2군은 코소보를 점령하고 몬테네그로군과 합류했다. 그리스 주력군은 테살리아에서 사란타포로 해협을 통해 마케도니아로 진격했다. 11월 7일, 오스만 측의 제안으로 테살로니키 항복 협상이 시작되었다. 그리스군이 이미 도시에 접근했고 불가리아 제7 릴라 사단도 북쪽에서 빠르게 이동해 오자, 오스만 사령관 하산 타흐신 파샤는 상황이 절망적이라고 판단했다. 그리스는 불가리아보다 더 유리한 항복 조건을 제시했다. 11월 8일, 타흐신 파샤는 항복에 동의했고 26,000명의 오스만 군인이 그리스군 포로가 되었다. 그리스군이 입성하기 전, 독일 군함이 전 술탄 압뒬하미트 2세를 테살로니키에서 콘스탄티노폴리스로 이송했다. 테살로니키를 점령한 그리스는 니그리타를 포함한 동쪽과 북동쪽으로 방어선을 확장하고 점령 지역을 넓혀 11월 12일(율리우스력 10월 26일) 북서쪽에서 세르비아군과 연결되었다. 이후 주력군은 카발라를 향해 동쪽으로 이동하여 불가리아군과 만났다. 다른 그리스군은 이피로스 지역으로 진격하여 요아니나로 향했다.[22]

해상에서는 오스만 함대가 다르다넬스 해협을 두 차례 출격했으나, 엘리 해전과 렘노스 해전에서 그리스 해군에게 연달아 패배했다. 에게 해에서 그리스가 제공권을 장악하자 오스만 제국은 중동에서 트라키아 전선(불가리아군 상대)과 마케도니아 전선(그리스 및 세르비아군 상대)으로 병력을 이동시키려던 계획이 불가능해졌다. 그리스 해군은 전쟁 초반 오스만군의 상당 부분을 무력화시켜 트라키아 작전에서 중요한 간접적 역할을 수행했으며, 오스만 함대의 패배 후 에게 해의 섬들을 자유롭게 점령할 수 있었다. 불가리아의 니콜라 이바노프 장군은 그리스 해군의 활동을 동맹군의 전반적인 성공에 기여한 주요 요인 중 하나로 평가했다.

1913년 1월, 청년 장교들의 쿠데타 성공 후 오스만 제국은 전쟁을 계속하기로 결정했다. 그러나 서트라키아 전선에서 오스만군의 반격이 실패하고, 불가리아군은 세르비아군의 도움을 받아 아드리아노폴리스(현 에디르네)를 함락했다(1913년 아드리아노폴리스 전투). 그리스군은 비자니 전투에서 오스만군을 격파하고 요아니나를 점령했다. 세르비아-몬테네그로 연합 작전 지역에서는 몬테네그로군이 슈코드라를 포위하여 함락시켰다. 이로써 약 500년간 이어져 온 차탈자 방어선 서쪽 유럽에서의 오스만 제국의 지배가 사실상 종식되었다. 전쟁은 1913년 5월 30일(율리우스력 5월 17일) 런던 조약 체결로 공식적으로 끝났다.

런던 조약은 발칸 동맹국과 오스만 제국 간의 전쟁을 종결시켰다. 조약에 따라 에노스-미디야 선 서쪽의 모든 오스만 제국 유럽 영토는 발칸 동맹국에 할양되었다. 임브로스(현 괵체아다)와 테네도스(현 보즈자아다)를 제외한 에게 해의 오스만 제국령 섬들과 크레타 섬도 그리스에 할양되었다. 그러나 동맹국 간의 영토 분할 방식은 조약 자체에서 명확히 규정되지 않아 새로운 갈등의 불씨가 되었다. 특히 세르비아와 불가리아는 마케도니아 영토 분할을 놓고 심각한 의견 대립을 보였고, 이는 결국 제2차 발칸 전쟁으로 이어지게 된다.

3. 2. 주요 전투

당시 발칸 연맹 국가들은 각국의 인구에 비해 상당히 많은 규모의 군대를 유지하고 있었으며, 오스만 제국 치하에 있는 동포들을 해방시킨다는 명분 아래 행동에 나설 준비가 되어 있었다.[21] 연합군의 주력은 잘 훈련되고 무장한 불가리아군으로, 오스만 제국군과 맞설 능력을 갖추고 있었다. 불가리아군의 대부분은 오스만 제국의 수도 콘스탄티노폴리스(현 이스탄불)와 가까워 가장 중요할 것으로 예상되는 트라키아 전선에 배치될 예정이었다. 세르비아군은 마케도니아 전선에서, 그리스군은 상대적으로 군사력이 약하다고 여겨졌으나, 강력한 해군력으로 에게 해를 장악하여 오스만 제국의 해상 증원을 차단할 수 있다는 점에서 발칸 연맹에 필수적이었다.

1912년 9월 26일(신력)/13일(구력), 트라키아에서 오스만 제국의 동원령이 내려지자 세르비아와 불가리아도 동원령을 내렸다. 9월 30일(신력)/17일(구력)에는 그리스도 동원령을 내렸다. 10월 8일(신력)/9월 25일(구력), 몬테네그로는 국경 문제 협상이 결렬되자 오스만 제국에 선전포고를 했다. 10월 13일(신력)/9월 30일(구력), 세르비아, 불가리아, 그리스 대사들은 오스만 정부에 공동 최후통첩을 전달했으나 즉각 거부되었다. 오스만 제국은 소피아, 베오그라드, 아테네에서 대사들을 철수시켰고, 발칸 3국 외교관들도 오스만 수도를 떠나 1912년 10월 17일(신력)/4일(구력)에 선전포고를 했다.[13]

세르비아, 불가리아, 몬테네그로 세 슬라브 동맹국은 전쟁 전 비밀 협정에 따라 러시아의 긴밀한 감독 하에 전쟁 수행을 조율하기 위한 계획을 세웠다(그리스는 제외). 세르비아와 몬테네그로는 산자크 지역에서, 불가리아와 세르비아는 마케도니아와 트라키아에서 공격할 계획이었다.

오스만 제국의 상황은 어려웠다. 약 2,600만 명의 인구는 막대한 인적 자원을 제공했지만, 인구의 4분의 3이 아시아 지역에 살고 있었다. 증원 병력은 주로 바다를 통해 아시아에서 와야 했는데, 이는 에게해에서 그리스 해군과의 전투 결과에 달려 있었다. 전쟁이 발발하자 오스만 제국은 콘스탄티노폴리스의 트라키아 사령부, 테살로니키의 서부 사령부, 스코페의 바르다르 사령부를 활성화하여 각각 불가리아군, 그리스군, 세르비아군에 대항했다. 가용 병력 대부분이 이 전선들에 배치되었고, 소규모 독립 부대들은 요새화된 도시 주변에 배치되었다.

몬테네그로는 10월 8일(율리우스력 9월 25일) 가장 먼저 선전포고를 하고 슈코드라를 주 목표로 공격하며 노비파자르 지역에서 보조 작전을 수행했다. 나머지 동맹국들은 일주일 후 선전포고를 했다. 불가리아는 동트라키아를 향해 공격했지만, 콘스탄티노폴리스 외곽의 차탈자 방어선과 갈리폴리 반도 지협에서 진격이 멈췄다. 동시에 보조 병력은 서트라키아와 동마케도니아를 점령했다. 세르비아는 남쪽으로 스코페와 모나스티르(현 비톨라)를 향해 공격한 후 서쪽으로 방향을 틀어 오늘날의 알바니아 영토를 거쳐 아드리아해에 도달했고, 제2군은 코소보를 점령하고 몬테네그로군과 합류했다. 그리스 주력군은 테살리아에서 사란타포로 해협을 통해 마케도니아로 진격했다. 11월 7일, 오스만 측의 제안으로 테살로니키 항복 협상이 시작되었다. 그리스군이 이미 도시에 접근했고 불가리아 제7 릴라 사단도 북쪽에서 빠르게 이동 중이었기에, 오스만 사령관 하산 타흐신 파샤는 상황이 절망적이라고 판단했다. 그리스는 불가리아보다 더 유리한 항복 조건을 제시했고, 11월 8일 타흐신 파샤는 2만 6천 명의 오스만 군인과 함께 그리스군에 항복했다. 그리스군이 입성하기 전, 독일 군함이 전 술탄 압뒬하미트 2세를 테살로니키에서 콘스탄티노폴리스로 이송했다. 테살로니키를 점령한 그리스는 니그리타를 포함하여 동쪽과 북동쪽에 새로운 방어선을 구축하고, 11월 12일(율리우스력 10월 26일)에는 점령 지역을 확장하여 북서쪽에서 세르비아군과 연결되었으며, 주력군은 동쪽으로 카발라를 향해 진격하여 불가리아군과 만났다. 다른 그리스군은 에피루스로 진격하여 요아니나를 향해 공격했다.[22]

해상에서는 오스만 함대가 다르다넬스 해협을 두 차례 돌파하려 했으나 엘리 해전과 렘노스 해전에서 그리스 해군에 연이어 패배했다. 에게해에서 그리스가 제공권을 장악하면서 오스만 제국은 중동에서 트라키아 전선(불가리아군 상대)과 마케도니아 전선(그리스군 및 세르비아군 상대)으로 병력을 이동시키는 것이 불가능해졌다. 역사가 E.J. 에릭슨에 따르면, 그리스 해군은 전쟁 초반 오스만 군대의 상당 부분을 무력화시켜 트라키아 작전에서 간접적이지만 매우 중요한 역할을 했다. 오스만 함대의 패배 후 그리스 해군은 에게해의 섬들을 자유롭게 점령할 수 있었다. 불가리아의 니콜라 이바노프 장군 역시 그리스 해군의 활동을 동맹군 전체 성공의 주요 요인으로 평가했다.

1913년 1월, 청년 장교들의 쿠데타 성공 후 오스만 제국은 전쟁을 계속하기로 결정했다. 서트라키아 전선에서 오스만군의 반격이 실패하자, 불가리아군은 세르비아군의 도움을 받아 아드리아노폴리스(현 에디르네)를 함락시켰다. 그리스군은 비자니 전투에서 오스만군을 물리치고 요아니나를 점령했다. 세르비아-몬테네그로 연합 작전 지역에서는 몬테네그로군이 슈코드라를 포위하여 함락시켰다. 이로써 약 500년간 지속된 차탈자 방어선 서쪽 유럽에서의 오스만 제국 통치가 종식되었다. 전쟁은 1913년 5월 30일(신력)/17일(구력) 런던 조약 체결로 공식적으로 끝났다.

런던 조약은 발칸 동맹국과 오스만 제국 간의 전쟁을 종결시켰다. 열강은 영토 조정을 주도하여 독립 알바니아를 수립했다. 임브로스와 테네도스를 제외한 오스만 제국령 에게해 제도는 크레타 섬을 포함하여 모두 그리스에 할양되었다. 또한 에노스-미디야 선 서쪽의 오스만 제국 유럽 영토는 모두 발칸 동맹에 할양되었으나, 동맹국 간의 구체적인 영토 분할은 조약에서 정해지지 않았다.

이 결과 그리스와 세르비아는 공동 국경을 형성하려 하면서 마케도니아에 사실상의 군사 점령 지역을 만들었다. 반면 불가리아는 1912년 세르비아-불가리아 조약에서 세르비아가 약속을 이행하지 않은 것에 분노했다. 이 조약은 마케도니아를 세르비아와 불가리아 간의 분쟁 지역과 불가리아의 권리로 인정된 지역으로 나누었다. 전쟁 전 세르비아는 오흐리드-크리바팔란카 선 동쪽 영토(비분쟁 지역)에 대한 권리를 포기했고, 북서쪽의 약 11000km2 영토(분쟁 지역)의 미래는 동맹의 중재자인 러시아 황제가 결정하기로 했다.[23]

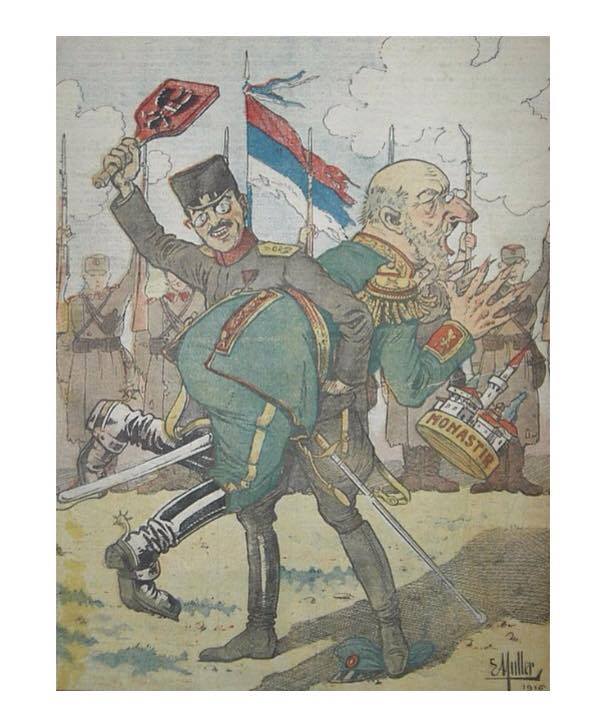

불가리아는 조약에 따라 마케도니아에서 공정한 몫을 받을 것이라 확신하고 군대 대부분을 트라키아 전선에 집중시켰다. 동시에 세르비아는 코소보와 마케도니아 북부를 점령했다. 이탈리아와 오스트리아-헝가리가 알바니아 독립을 주선하여 세르비아가 아드리아해 항구를 잃게 되자, 세르비아는 분쟁 지역 전체와 점령한 비분쟁 지역 전체를 요구했다. 불가리아는 양국의 사상자 수 차이(세르비아 29,698명[24], 불가리아 87,926명)나 실리스트라를 루마니아에 할양하는 조항 등을 근거로 러시아 황제에게 호소했지만 소용없었다.[25] 러시아 외무장관 세르게이 사조노프는 오히려 불가리아가 세르비아의 요구를 수용하도록 압박했다.[26]

결국, 러시아 제국에 대한 불가리아의 과도한 의존,[27][28][29][30] 그리스 총리 엘레프테리오스 베니젤로스의 타협 시도에도 불구하고 그리스와 타협할 의지가 없었던 불가리아,[26] 그리고 정복한 모든 영토를 유지하려는 세르비아의 고집으로 인해 새로운 갈등이 예고되었다. 1913년 5월 1일, 그리스와 세르비아는 불가리아를 겨냥한 군사 동맹을 체결했다. 1913년 6월 29일 밤, 불가리아군은 전투 계획이나 선전포고 없이 일부 분쟁 지역에서 세르비아군과 그리스군을 몰아내려는 무모한 시도를 감행했다. 이는 단순한 충돌로 여겨질 것이라는 순진한 기대였으나, 결과적으로 세르비아와 그리스에 전쟁 명분을 제공하며 제2차 발칸 전쟁을 촉발했다.[31][32]

4. 제2차 발칸 전쟁 (1913년 6월 - 1913년 8월)

제1차 발칸 전쟁은 1913년 5월 런던 조약 체결로 마무리되었고, 오스만 제국은 에게 해의 에노스에서 흑해의 미디아를 잇는 선 서쪽의 발칸 반도 영토 대부분과 크레타섬을 포기했다. 그러나 승리한 발칸 동맹 국가들 사이에서는 새롭게 얻은 영토, 특히 마케도니아 지역의 분할을 둘러싸고 심각한 갈등이 발생했다. 오스트리아-헝가리의 개입으로 알바니아가 자치권을 얻으면서 세르비아는 아드리아 해 진출로를 잃게 되자, 마케도니아 중부 지역에 대한 영유권을 강력히 주장했다. 이는 이미 마케도니아 지역과 에게 해 연안 국경 문제를 놓고 대립하던 그리스, 불가리아와의 이해관계를 더욱 복잡하게 만들었다.

결국 영토 분쟁은 1913년 6월 29일, 불가리아가 기존 동맹국이었던 세르비아와 그리스를 선제공격하면서 제2차 발칸 전쟁으로 이어졌다. 세르비아와 그리스는 즉각 반격했고, 곧이어 몬테네그로, 루마니아, 그리고 과거의 적이었던 오스만 제국까지 불가리아에 선전포고하며 반(反)불가리아 연합을 형성했다. 외교적으로 완전히 고립된 불가리아는 사방에서 공격을 받으며 수세에 몰렸다.

결국 불가리아는 7월 30일 휴전을 요청했고, 8월 10일 부카레슈티 조약이 체결되면서 전쟁은 종결되었다. 이 조약으로 불가리아는 제1차 발칸 전쟁에서 얻었던 영토 대부분을 상실했다. 마케도니아의 상당 부분은 세르비아와 그리스에게 넘어갔고, 루마니아는 남도브루자 지역을 차지했으며, 오스만 제국은 동트라키아의 에디르네를 포함한 일부 영토를 되찾았다.

제2차 발칸 전쟁은 발칸 반도의 정치 지형에 큰 변화를 가져왔다. 가장 큰 희생을 치렀음에도 영토 확장에 실패한 불가리아는 큰 불만을 품게 되었고, 이는 훗날 제1차 세계 대전에서 중앙 연합국 측에 가담하는 중요한 원인이 되었다. 한편, 러시아는 자신이 주도하여 결성했던 발칸 동맹의 와해와 불가리아의 이탈로 인해 발칸 지역에서의 영향력이 크게 약화되는 외교적 타격을 입었다.[37] 이는 러시아가 1914년 7월 위기 당시 세르비아를 강력하게 지지할 수밖에 없는 상황으로 이어졌다. 반면, 세르비아의 영토 확장과 영향력 증대에 위협을 느낀 오스트리아-헝가리와 독일은 세르비아에 대한 견제를 강화했는데, 이는 결국 제1차 세계 대전 발발의 중요한 배경이 되었다.

4. 1. 발칸 동맹의 분열과 불가리아의 패배

제1차 발칸 전쟁 이후 발칸 동맹국들 사이에서는 마케도니아 지역 분할을 둘러싼 갈등이 심화되었다. 본래 세르비아는 동맹 협정에 따라 마케도니아 대부분을 불가리아에 할양하기로 약속했으나, 전쟁 말기에 세르비아는 그리스와 함께 점령 지역을 그대로 보유하기로 계획을 변경하며 기존 합의를 위반했다. 이는 불가리아 지도부의 강한 반발을 샀다.

테살로니키에서는 그리스군이 먼저 도시를 점령한 후 불가리아군의 진입을 제한적으로 허용했으나, 예상보다 많은 불가리아군(사단 규모)이 진입하자 공동 통치 시도로 보고 경계했다. 이후 불가리아는 그리스 점령하의 마케도니아 지역 대부분(테살로니키 포함)을 요구하며 양국 간 긴장을 고조시켰다. 제2차 발칸 전쟁 발발 후 테살로니키의 불가리아 공동체는 사실상 해체되었고, 다수의 불가리아 군인과 민병대가 체포되었다. 1913년 11월, 불가리아는 테살로니키에 대한 그리스의 주권이 국제적으로 승인되면서 패배를 인정할 수밖에 없었다.

마찬가지로, 현재의 북마케도니아 지역인 바르다르 마케도니아를 둘러싼 영유권 문제로 세르비아와 불가리아 간의 갈등도 격화되어 양국 군대 간 충돌이 빈번하게 발생했다. 이러한 상황 속에서 세르비아와 그리스는 1913년 6월 1일(율리우스력 5월 19일) 상호 방위 조약을 체결하여 불가리아의 공격에 공동으로 대응하기로 합의했다. 러시아 제국의 니콜라이 2세 차르가 1912년 세르비아-불가리아 조약에 근거하여 중재를 시도했으나, 불가리아가 사실상 이를 거부하면서 러시아와의 동맹 관계(1902년 군사 협약)도 파기되었다.

세르비아와 그리스는 제1차 발칸 전쟁에서 비교적 약한 오스만군을 상대로 싸워 병력 손실이 적었던 반면, 불가리아는 트라키아 전선에서 격전을 치러 전력 소모가 컸다. 또한 세르비아와 그리스는 마케도니아 점령지에 방어 시설을 구축할 시간적 여유가 있었다.

1913년 6월 29일(율리우스력 6월 16일), 페르디난트 1세 차르의 직접적인 명령 하에 사보프 장군은 불가리아 정부와의 협의나 공식적인 선전포고 없이 세르비아와 그리스를 선제공격하면서 제2차 발칸 전쟁이 발발했다.[33] 불가리아군은 브레갈니차 강에서 세르비아군을, 니그리타에서 그리스군을 공격했다. 세르비아군은 갑작스러운 야간 공격에도 불구하고 방어에 성공했으며, 몬테네그로군도 합류했다.

그리스군 역시 초기 후퇴 후 반격에 나서 킬키스 전투에서 불가리아군을 격파했다. 이 과정에서 킬키스(쿠쿠시) 시가 그리스군에 의해 약탈되고 불탔으며, 일부 불가리아계 주민 학살이 발생했다.[34] 이후 그리스군은 진격 과정에서 니그리타, 세레스, 독사토 등에서 불가리아군에 의한 보복적인 파괴와 그리스 민간인 학살을 막지 못했으며[35], 그리스군 역시 불가리아 마을 파괴와 주민 추방, 학살 등 전쟁 범죄를 저질렀다는 기록이 있다.[36] 그리스군은 병력을 나누어 동쪽으로 진격하여 서부 트라키아를 점령하고, 다른 일부는 스트루마 강 계곡을 따라 북진하여 소피아로 향했으나 크레스나 협곡 전투에서 세르비아 전선에서 이동해 온 불가리아 제1, 2군의 강력한 저항에 부딪혔다.

한편, 루마니아는 제1차 발칸 전쟁 이전 중립의 대가로 약속받았던 실리스트라 요새 할양을 불가리아가 거부하자, 1913년 7월 10일(율리우스력 6월 27일) 불가리아에 선전포고하고 남하하여 수도 소피아 약 11.27km 거리인 브라즈데브나까지 진격했다. 오스만 제국 역시 이 기회를 틈타 제1차 발칸 전쟁 때 상실했던 에디르네(아드리아노플)를 포함한 동트라키아 지역을 별다른 저항 없이 탈환했다.

사면초가에 몰린 불가리아는 결국 패배를 인정하고 휴전을 요청했다. 1913년 8월 10일 체결된 부카레슈티 조약에 따라 불가리아는 마케도니아 지역의 대부분을 세르비아와 그리스에 넘겨주었으며(피린 마케도니아 제외), 남도브루자는 루마니아에 할양하고, 에디르네를 포함한 동트라키아 일부를 오스만 제국에 반환해야 했다. 불가리아는 에게 해로 통하는 서트라키아 일부만을 유지하게 되었다. 세르비아는 북부 및 중부 마케도니아(바르다르 마케도니아)와 노비 파자르 지방을, 몬테네그로는 코소보 일부를, 그리스는 남부 마케도니아(에게 마케도니아)와 테살리아 등 에게해 연안 지역을 확보했다.

이 패배는 가장 큰 희생을 치렀음에도 불구하고 마케도니아 등 영토 요구가 대부분 좌절된 불가리아에게 큰 상실감과 불만을 안겨주었고, 이는 이후 제1차 세계 대전에서 동맹국 측에 가담하는 중요한 배경이 되었다. 또한, 마케도니아 슬라브계 주민들과 코소보의 알바니아인들의 의사는 무시된 채 영토가 분할되면서 이후 코소보 분쟁 등 지역 분쟁의 씨앗을 남겼다. 발칸 동맹의 붕괴와 불가리아의 고립은 발칸 지역에 대한 러시아의 영향력 약화를 초래했으며, 세르비아와 오스트리아-헝가리 제국 간의 긴장을 고조시켜 제1차 세계 대전 발발의 간접적인 원인이 되기도 했다.

4. 2. 주요 전투

제1차 발칸 전쟁 이후 발칸 동맹국들은 공동의 적 오스만 제국을 상대로 승리했지만, 내부의 경쟁 관계를 극복하지 못했다. 전쟁 전 협정에서 세르비아는 불가리아에게 마케도니아 대부분을 약속했으나, 전쟁이 끝나기도 전에 세르비아는 그리스와 함께 점령한 지역을 그대로 유지하려는 계획을 세웠다. 이는 기존 합의를 위반하는 것이었고, 불가리아 차르가 과거 동맹국이었던 세르비아와 그리스를 침공하는 계기가 되었다. 제2차 발칸 전쟁은 1913년 6월 29일(율리우스력 6월 16일) 불가리아가 세르비아와 그리스를 공격하면서 시작되었다. 이후 몬테네그로와 오스만 제국이 불가리아에 맞서 참전했고, 루마니아는 기존의 평화 조약을 깨고 북쪽에서 불가리아를 공격했다.

그리스군이 제1차 발칸 전쟁 중 불가리아군보다 하루 먼저 테살로니키에 입성했을 때, 불가리아는 자국 대대의 도시 진입 허가를 요청했다. 그리스는 세레스에 그리스 부대가 진입하는 조건으로 이를 수락했다. 그러나 테살로니키에 들어온 불가리아군은 대대가 아닌 1만 8천 명 규모의 사단이었고, 이는 그리스에게 도시 공동 통치를 시도하려는 것으로 비쳐 우려를 낳았다. 불가리아는 트라키아 전선 지원을 위해 병력을 철수했지만, 일부 대대를 남겨 방어 시설을 구축했다. 또한 불가리아는 트라키아 방향 철도의 상당 부분을 통제한다는 이유로 그리스 점령지 내 테살로니키-콘스탄티노플 철도 구간 통제권을 요구했다. 트라키아 작전 종료 후, 불가리아는 마케도니아 영토에 만족하지 않고 그리스에게 테살로니키와 피에리아 북부, 사실상 그리스령 마케도니아 전체의 포기를 요구했다. 런던 조약으로 오스만 제국과의 전쟁이 끝난 뒤에도 불가리아가 군대를 해산하지 않자, 그리스는 군 동원 상태를 유지했다. 제2차 발칸 전쟁 발발 한 달 후, 테살로니키의 불가리아인 공동체는 사실상 사라졌고, 1,300명의 불가리아 군인과 약 500명의 코미타지(비정규군)가 체포되어 그리스 감옥으로 보내졌다. 1913년 11월, 불가리아는 패배를 인정했고 그리스는 테살로니키에 대한 국제적 승인을 얻었다.

북마케도니아 지역(당시 바르다르 마케도니아)에 대한 불가리아의 영유권 주장 역시 세르비아와의 긴장을 고조시켰고, 양국 군대 간 충돌이 잦아 세르비아는 군대를 동원 상태로 유지했다. 세르비아와 그리스는 평화적 해결을 위해 각국 군대를 1/4씩 감축하자고 제안했지만, 불가리아는 이를 거부했다. 상황을 감지한 그리스와 세르비아는 1913년 6월 1일(율리우스력 5월 19일) 상호 방위 조약을 체결하여, 불가리아나 오스트리아-헝가리의 공격 시 군사 및 외교적 지원을 약속했다. 러시아의 니콜라이 2세 차르는 임박한 갈등을 막기 위해 6월 8일 불가리아와 세르비아 국왕에게 1912년 조약에 따른 중재를 제안했지만, 불가리아는 러시아 중재 수락을 조건부로 내걸며 사실상 거부했고, 이는 러시아와의 동맹 파기로 이어졌다.

전쟁 직전 세르비아와 그리스는 군사적으로 우위를 점하고 있었다. 제1차 발칸 전쟁에서 상대적으로 약한 오스만군과 싸워 사상자가 적었던 반면, 불가리아는 트라키아에서 격전을 치렀기 때문이다. 또한 세르비아와 그리스는 마케도니아 지역에 방어 시설을 구축할 시간도 있었다. 반면 불가리아는 내부 통신 및 보급로 통제라는 이점을 가지고 있었다.

1913년 6월 29일(율리우스력 6월 16일), 불가리아의 페르디난트 1세 차르의 직접 명령을 받은 사보프 장군은 불가리아 정부와 상의 없이, 공식 선전포고 없이 그리스와 세르비아를 공격하라는 명령을 내렸다.[33] 6월 30일(율리우스력 6월 17일) 밤, 불가리아군은 브레갈니차 강에서 세르비아군을, 니그리타에서 그리스군을 기습 공격했다. 세르비아군은 갑작스러운 야간 공격에 저항했으며, 많은 병사들은 동맹으로 여겼던 불가리아군과 싸우고 있다는 사실조차 인지하지 못했다. 인근에 있던 몬테네그로군도 전투에 합류했다. 불가리아의 공격은 저지되었다.

그리스군 역시 성공적으로 방어했다. 계획대로 이틀간 후퇴한 후 반격에 나서 킬키스 전투에서 불가리아군을 격파했다. 그러나 이 과정에서 대부분 불가리아인이 거주하던 킬키스(쿠쿠시)는 그리스군에 의해 약탈당하고 불탔으며, 일부 주민들이 학살당하는 비극이 발생했다.[34] 킬키스 점령 후 그리스군의 진격 속도가 늦어지면서, 불가리아군은 보복으로 니그리타, 세레스, 독사토를 파괴하고 시디로카스트로와 독사토에서 비무장 그리스 주민들을 학살했다.[35] 그리스군 역시 진격 과정에서 불가리아 주민들에 대한 전쟁 범죄를 저질렀다. 총 160개의 불가리아 마을이 파괴되고 주민 대부분이 추방되었으며, 여러 차례 불가리아 민간인 학살이 발생했다.[36] 그리스군은 병력을 둘로 나누어, 일부는 동쪽으로 진격해 서부 트라키아를 점령하고, 나머지는 스트루마 강 계곡을 따라 북상하며 도이란 전투와 벨레스 산 전투에서 불가리아군을 물리치고 소피아 방향으로 진격을 계속했다. 그러나 크레스나 해협에서 그리스군은 세르비아 전선에서 이동해 온 불가리아 제1, 2군의 매복 공격을 받았다. 이들은 이미 칼리만치 전투에서 세르비아군을 상대로 승리한 후 방어 진지를 구축한 상태였다.

7월 30일경, 그리스군은 수적으로 열세에 놓였고, 불가리아군은 측면을 압박하며 칸나이 전투와 유사한 포위 섬멸을 시도했다. 그리스군은 지쳐 있었고 보급에도 어려움을 겪었다. 전투는 7월 29일부터 8월 9일까지 11일간 20km가 넘는 복잡한 산악 지형에서 결론 없이 이어졌다. 그리스 국왕 콘스탄티누스는 세르비아에 공격 재개를 요청했으나 거절당했다. 이때 루마니아군이 소피아를 향해 진격하고 있다는 소식이 전해졌다. 포위될 위험에 처하자 콘스탄티누스는 더 이상 전투를 지속할 수 없다고 판단하고, 엘레프테리오스 베니젤로스 총리의 제안에 따라 루마니아를 통해 전달된 불가리아의 휴전 요청을 수락했다.

루마니아는 제1차 발칸 전쟁 이전 중립의 대가로 약속받았던 실리스트라 요새 할양을 불가리아가 거부하자, 1913년 6월 28일(율리우스력 6월 15일) 중립을 지키지 않겠다고 경고한 뒤 7월 10일(율리우스력 6월 27일) 군대를 동원하여 불가리아에 선전포고했다. 루마니아군은 거의 저항을 받지 않고 진격하여, 그리스가 휴전 요청을 수락할 무렵에는 소피아 중심부에서 약 약 11.27km 떨어진 브라즈데브나까지 도달했다.

불가리아군의 군사적 열세를 확인한 오스만 제국도 개입하여, 별다른 저항 없이 트라키아 지역, 특히 요새 도시 에디르네(아드리아노플)를 포함한 영토를 탈환했다. 이로써 오스만 제국은 현재 튀르키예 공화국의 유럽 영토보다 약간 더 넓은 지역을 회복했다.

5. 전쟁의 결과 및 영향

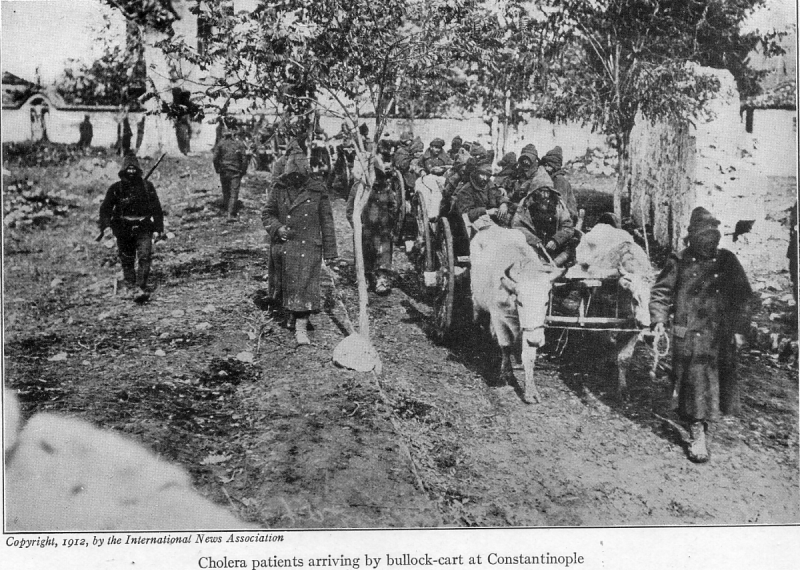

터키 국민들에게 발칸 전쟁은 국가 역사상 큰 재앙(''Balkan harbi faciası'')으로 기억된다. 이 전쟁으로 오스만 제국은 마리차 강 서쪽의 모든 유럽 영토를 잃었으며, 이는 오늘날 터키의 서쪽 국경이 되었다. 1912년 당시 발칸 지역 무슬림 인구의 상당수가 전쟁 중 사망하거나 추방당했다.[41] 유럽 영토의 예상치 못한 상실은 터키인들에게 큰 정신적 충격을 안겨주었고, 이는 5년 뒤 제국 붕괴의 결정적인 계기 중 하나가 되었다. 파울 모이제스는 발칸 전쟁을 "인정받지 못한 학살"이라고 평가하기도 했다.[42] 전쟁 실패의 책임자로 지목된 오스만 육군 참모총장 나짐 파샤는 1913년 쿠데타 당시 암살당했다.[43]

반면, 대부분의 그리스인들에게 발칸 전쟁은 위대한 성취의 시기로 여겨진다. 고대부터 그리스인들이 거주해 온 영토를 해방하고 그리스의 영토를 두 배로 늘렸으며, 거의 5세기 동안 오스만 지배 하에 있던 테살로니키와 요아니나 같은 주요 도시를 되찾았기 때문이다. 상대적으로 규모가 작고 장비가 부족했던 그리스군은 중요한 전투에서 승리하며 국제 사회에서 위상을 높였다. 이 시기 그리스에서는 총리 엘레프테리오스 베니젤로스와 당시 왕세자이자 육군 중장이었던 콘스탄티노스 1세가 중요한 정치적 인물로 부상했다.[13][44]

전쟁 이후 부쿠레슈티 조약 등을 통해 발칸 반도의 국경선이 새로 그어지고 알바니아가 독립 국가로 출범하는 등 새로운 질서가 형성되었다. 세르비아와 몬테네그로는 영토를 확장했다. 그러나 이 결과는 새로운 갈등의 씨앗을 남겼다. 특히 불가리아는 많은 희생에도 불구하고 마케도니아에 대한 영유권 주장이 대부분 받아들여지지 않아 큰 불만을 품게 되었다. 영토를 대거 상실한 오스만 제국 역시 위기감을 느끼며 불가리아와 가까워졌고, 이는 이후 제1차 세계 대전 발발의 한 요인이 되었다.

또한, 1903년 일린덴 봉기를 일으켰던 마케도니아 슬라브계 주민(현재 북마케도니아인)들의 권리는 완전히 무시되었다. 코소보 지방(알바니아어로 코소바)이 세르비아와 몬테네그로에 의해 분할된 것 역시 이 지역 다수 민족인 알바니아인들에게 불만을 야기하여 훗날 코소보 분쟁의 중요한 원인이 되었다.

5. 1. 발칸반도의 새로운 질서 형성

9개월간 이어진 발칸 전쟁의 결과는 주로 1913년 8월 10일 체결된 부쿠레슈티 조약에 의해 결정되었다. 그리스, 세르비아, 몬테네그로, 불가리아 대표들이 루마니아 대표의 주최 하에 부쿠레슈티에 모여 협상을 진행했다. 오스만 제국의 참여 요청은 발칸 동맹국 간의 문제만을 다룬다는 이유로 거부되었다.[21] 열강들은 상당한 영향력을 행사했지만, 회의를 직접 주도하지는 않았다. 이 조약은 마케도니아 지역을 분할하고 발칸 반도의 국경선을 새로 그었으며, 알바니아의 독립 국가 수립을 확정했다.[38]

조약에 따른 주요 영토 변경은 다음과 같다:

- 세르비아: 마케도니아 북동부 지역을 확보하고 불가리아와의 동부 국경을 확정했으며, 노비파자르 산자크의 동쪽 절반을 얻어 영토가 두 배로 늘어났다.[38]

- 몬테네그로: 노비파자르 산자크의 서쪽 절반을 얻고 세르비아와의 국경을 확보했다. 또한 세르비아와 함께 코소보 지방을 분할했다.

- 그리스: 에피루스 남부와 마케도니아 남부 대부분(카발라 항구 포함)을 얻어 영토가 두 배 이상으로 늘어났다. 도데카니사 제도를 제외한 에게 해 제도들이 그리스 왕국에 합병되었고, 크레타의 합병이 완료되어 공식화되었다.

- 루마니아: 도브루자 지방의 남부(남도브루자)를 합병했다.

- 불가리아: 전쟁에서 패배했음에도 불구하고 제1차 발칸 전쟁에서 얻은 일부 영토를 유지했다. 스트루미차 마을을 포함한 마케도니아 일부(피린 마케도니아)와 알렉산드루폴리스 항구 도시를 포함한 약 약 112.65km의 에게 해 연안을 가진 서부 트라키아를 확보했다.[20]

부쿠레슈티 조약 이후, 불가리아 대표단은 콘스탄티노플에서 오스만 제국과 추가 협상을 벌였다. 불가리아는 많은 희생을 치르며 점령했던 동트라키아의 영토, 특히 에디르네(아드리아노플)를 되찾으려 했으나, 오스만 제국이 반격으로 되찾은 땅을 유지하면서 희망은 좌절되었다. 아이노스-미디아 선 대신 로젠그라드, 뤼레 부르가스-부니 히사르, 아드리아노플 지역이 오스만 제국으로 반환되었다.[21] 이 콘스탄티노플 조약(1913년 9월 30일) 이후, 불가리아는 마케도니아에 대한 영유권 주장을 위해 오스만 제국과의 동맹을 모색하며 그리스와 세르비아에 대항하려 했다.

1913년 11월 14일에는 그리스와 오스만 제국 간의 분쟁을 종식시키는 아테네 조약이 체결되었다. 하지만 이 조약에도 불구하고 그리스 지배 하의 에게 해 제도, 특히 다르다넬스 해협 근처의 전략적 요충지인 임브로스와 테네도스의 지위는 여전히 불확실한 상태로 남아 양국 간 긴장의 불씨가 되었다. 마지막으로 콘스탄티노플 제2조약은 세르비아와 오스만 제국 간의 관계를 재확립하며 발칸 전쟁을 공식적으로 마무리 지었다. 몬테네그로는 오스만 제국과 별도의 조약을 체결하지 않았다.[21]

발칸 전쟁은 동트라키아와 콘스탄티노플(이스탄불)을 제외한 발칸 반도에서 오스만 제국의 지배를 종식시키는 결과를 가져왔다. 청년 투르크 정권은 제국의 쇠퇴를 막지는 못했지만, 권력을 유지하며 1913년 6월 독재 체제를 구축했다.[38] 터키 국민들에게 발칸 전쟁은 국가 역사상 큰 재앙(''Balkan harbi faciası'')으로 여겨진다. 오스만 제국은 마리차 강 서쪽의 모든 유럽 영토를 상실했으며, 이는 오늘날 터키의 서쪽 국경선이 되었다. 전쟁의 결과로 수많은 발칸 지역 무슬림들이 사망하거나 추방당했으며[41], 유럽 영토의 예상치 못한 상실은 많은 터키인들에게 큰 충격을 주었고, 결국 제국 붕괴의 한 원인이 되었다. 파울 모이제스는 발칸 전쟁을 "인정받지 못한 학살"이라고 평가하기도 했다.[42] 오스만 육군 참모총장 나짐 파샤는 전쟁 패배의 책임을 지고 1913년 1월 쿠데타 당시 암살당했다.[43]

반면, 대부분의 그리스인들은 발칸 전쟁을 위대한 성취의 시기로 기억한다. 고대부터 그리스인들이 거주해 온 영토를 해방하고 그리스 왕국의 영토를 두 배로 늘렸으며, 거의 5세기 동안 오스만 지배 하에 있던 테살로니키와 요아니나 같은 주요 도시를 되찾았기 때문이다. 상대적으로 규모가 작고 장비가 부족했던 그리스군은 중요한 전투에서 승리하며 국제 사회에서 위상을 높였다. 이 시기 그리스에서는 총리 엘레프테리오스 베니젤로스와 당시 왕세자이자 육군 중장이었던 콘스탄티노스 1세가 중요한 인물로 부상했다.[13][44]

그러나 전쟁의 결과는 새로운 갈등의 씨앗을 남겼다. 가장 큰 희생을 치른 불가리아는 마케도니아에 대한 요구가 대부분 좌절되면서 큰 불만을 품게 되었다. 오스만 제국 역시 유럽 영토의 급격한 상실로 위기감을 느끼며 불가리아와 가까워졌고, 이는 제1차 세계 대전 발발의 한 요인이 되었다. 1903년 일린덴 봉기를 일으켰던 마케도니아 슬라브계 주민들(현 북마케도니아인)의 권리는 완전히 무시되었다. 또한, 코소보 지방이 세르비아와 몬테네그로에 의해 분할되면서 다수 민족인 알바니아인들의 불만이 커졌고, 이는 훗날 코소보 분쟁의 중요한 원인이 되었다.

5. 2. 제1차 세계 대전의 전조

발칸 전쟁은 단순히 발칸 국가들 간의 분쟁이 아니라, 유럽 열강들의 이해관계가 복잡하게 얽힌 대리전 양상을 띠었으며, 이는 제1차 세계 대전의 중요한 전조가 되었다.유럽 열강들은 공식적으로는 오스만 제국의 영토 보전에 대한 합의를 표방했지만, 실제로는 각자의 이해관계에 따라 상반된 외교 정책을 펼쳤다. 이러한 엇갈린 비공식적 신호는 공동의 공식 경고가 가질 수 있었던 예방 효과를 무력화시켰고, 전쟁을 막거나 중단하는 데 실패했다.

- 러시아는 오스트리아-헝가리 제국과의 잠재적 충돌에 대비하여 발칸 동맹 결성을 주도적인 역할을 했으며, 이를 필수적인 도구로 간주했다.[37] 그러나 러시아는 동맹국인 불가리아가 트라키아와 콘스탄티노플에 대한 독자적인 야심을 가지고 있다는 사실은 알지 못했다.

- 프랑스는 1912년 당시 독일과의 전쟁 준비가 미흡했기에 전쟁에 대해 완전히 부정적인 입장을 취했으며, 동맹국인 러시아에게 발칸 분쟁이 러시아와 오스트리아-헝가리 간의 갈등으로 확대될 경우 개입하지 않겠다고 단호하게 통보했다. 그러나 프랑스는 발칸 갈등을 막기 위한 공동 개입에 영국의 참여를 이끌어내는 데 실패했다.

- 영국은 공식적으로 오스만 제국의 영토 보전을 강력히 지지하면서도, 러시아의 영향력을 견제하기 위해 비밀리에 그리스의 동맹 가입을 독려하는 외교적 조치를 취했다. 동시에 영국 정부가 러시아의 확장에 대해 러시아에 보장했음에도 불구하고, 러시아의 트라키아보다 불가리아의 트라키아를 선호하며 불가리아의 트라키아에 대한 야망을 부추겼다.

- 오스트리아-헝가리는 아드리아 해 항구 확보와 남쪽으로의 팽창을 모색하며 발칸 지역에서 다른 국가들의 세력 확장을 극도로 경계했다. 특히 제국 내 슬라브계 민족 문제와 보스니아에 대한 야심을 비밀로 하지 않았던 세르비아를 주요 위협이자 러시아의 영향력 확장을 위한 도구로 간주하여 적대시했다. 그러나 오스트리아-헝가리는 단호한 반응을 위한 독일의 지원을 확보하지 못했다. 처음에 빌헬름 2세 독일 황제는 프란츠 페르디난트 대공에게 독일이 모든 상황에서 오스트리아를 지원할 준비가 되어 있다고 말했지만, 1912년 12월 8일 독일 황실 전쟁 회의에서 독일의 전쟁 준비가 1914년 중반까지 완료되지 않을 것이라는 결론이 내려지면서 오스트리아-헝가리는 세르비아가 10월 18일 오스트리아의 최후통첩을 받아들여 알바니아에서 철수했을 때 별다른 조치를 취하지 못했다.

- 독일은 공식적으로는 오스만 제국과의 관계를 중시하며 전쟁에 반대했지만, 오스만 제국의 붕괴가 불가피하다고 보고 있었다. 독일은 불가리아를 중앙 연합국으로 끌어들이려는 노력에서, 오스만 제국의 발칸 영토를 친독 성향의 '대불가리아'로 대체하는 방안을 고려했는데, 이는 불가리아 국왕의 독일계 혈통과 반러시아 감정에 기반한 산 스테파노 조약의 국경선을 염두에 둔 구상이었다.

제2차 발칸 전쟁은 수세기 동안 "따뜻한 바다"로의 접근에 초점을 맞춰왔던 러시아의 발칸 정책에 치명적인 타격을 입혔다. 첫째, 오스트리아-헝가리에 대한 러시아 방어 시스템의 중요한 부분이었던 발칸 동맹의 종말을 의미했다. 둘째, 세르비아와 불가리아 간의 영토 분할에 대한 불일치로 인해 러시아가 갈등에서 세르비아를 지지하는 입장을 취해야 했던 것은 두 나라 사이의 영구적인 결렬을 초래했다. 따라서 불가리아는 새로운 국가적 야망, 특히 세르비아에 대한 야망 때문에 반세르비아 전선에 대한 중앙 연합국의 이해에 더 가까운 정책으로 전환했다. 결과적으로 세르비아는 라이벌인 오스트리아-헝가리에 대해 군사적으로 고립되었고, 이는 1년 후 다가올 전쟁에서 세르비아를 멸망으로 이끌었다. 가장 큰 피해는 새로운 상황이 러시아의 외교 정책을 효과적으로 곤경에 빠뜨렸다는 것이다. 1913년 이후 러시아는 이 중요 지역에서 마지막 동맹국을 잃을 여유가 없었기 때문에 1914년 세르비아와 오스트리아 간의 위기가 고조되었을 때 세르비아를 무조건적으로 지지할 수밖에 없었다. 이는 러시아를 다른 어떤 열강보다도 (군사적, 사회적으로) 그 사건에 대비가 덜 된 상태에서 불가피하게 원치 않는 세계 대전으로 끌어들인 입장이었다.

오스트리아-헝가리는 이 지역에서 세르비아의 영토가 크게 늘어나고 세르비아의 지위가 높아진 것, 특히 오스트리아-헝가리의 슬라브계 인구에 대한 세르비아의 영향력 증가에 경각심을 느꼈다. 독일도 세르비아를 러시아의 위성국으로 여기며 이러한 우려를 공유했다. 이러한 우려는 두 중앙 연합국이 세르비아와 전쟁을 벌일 의향이 있는 데 크게 기여했다. 이는 세르비아의 지원을 받는 조직이 오스트리아-헝가리 제국의 개혁적인 왕위 계승자 프란츠 페르디난트 대공을 암살하여 1914년 7월 위기를 일으켰을 때 갈등이 빠르게 확대되어 제1차 세계 대전으로 이어졌음을 의미한다.

발칸 전쟁에서 패배하고 영토를 상실한 오스만 제국과 불가리아는 기존 국제 질서에 대한 강한 불만을 품게 되었다. 특히 불가리아는 마케도니아 영유권을 둘러싸고 세르비아, 그리스와 적대 관계가 되었고, 이를 만회하기 위해 오스만 제국과의 관계 개선을 모색하며 중앙 연합국에 접근했다.[21] 오스만 제국 역시 청년 튀르크당 정권 하에서 제국의 쇠퇴를 막지 못했지만 권력을 유지하며 1913년 6월 독재 정권을 수립했고,[38] 독일과의 군사적, 경제적 관계를 강화하며 결국 제1차 세계 대전에 중앙 연합국의 일원으로 참전하게 된다. 이처럼 발칸 전쟁은 발칸 반도의 복잡한 민족 문제와 열강들의 제국주의적 야심이 충돌하면서 국제적 긴장을 극도로 고조시켰고, 결국 세계 대전이라는 파국을 초래하는 결정적인 계기가 되었다.

참조

[1]

웹사이트

1912–1913 Balkan Wars, Death and Forced Exile of Ottoman Muslims

https://www.tc-ameri[...]

[2]

서적

The Balkans: From Constantinople to Communism

https://books.google[...]

[3]

서적

The Balkans: From Constantinople to Communism

https://books.google[...]

[4]

서적

Mother Teresa: The Saint and Her Nation

https://books.google[...]

Bloomsbury

[5]

간행물

Change the Hostile Other into Ingroup Partner: On the Albanian-Serb Relations

http://www.kppcenter[...]

[6]

서적

Kosovo and Serbia: Contested Options and Shared Consequences

University of Pittsburgh Press

[7]

간행물

The 1913 Ottoman Military Campaign in Eastern Thrace: A Prelude to Genocide?

https://www.tandfonl[...]

2019

[8]

서적

The World Crisis, 1911–1918

Thornton Butterworth

[9]

간행물

The Balkan Wars: violence and nation-building in the Balkans, 1912–13

https://www.tandfonl[...]

2022-04-10

[10]

서적

The Holocaust in Greece

Cambridge University Press

2018

[11]

간행물

Aggression versus apathy: The limits of nationalism during the Balkan Wars, 1912–1913

2003

[12]

서적

The Balkan Wars from Contemporary Perception to Historic Memory

Springer International Publishing

2017

[13]

서적

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους

Ekdotiki Athinon

1974

[14]

서적

The Eastern Question, 1774–1923: A Study in International Relations

https://books.google[...]

[15]

서적

The Eastern Question An Historical Study In European Diplomacy

https://archive.org/[...]

[16]

간행물

Ottoman policy during the Bulgarian independence crisis, 1908–9: Ottoman Empire and Bulgaria at the outset of the Young Turk revolution

[17]

서적

The Eastern Question An Historical Study In European Diplomacy

[18]

웹사이트

Military League

https://www.britanni[...]

[19]

웹사이트

THE BALKAN WARS

http://countrystudie[...]

US Library of Congress

2008-04-15

[20]

서적

Handbook for the Diplomatic History of Europe, Asia, and Africa 1870–1914

U.S. Government Printing Office

1918

[21]

문서

[22]

웹사이트

Balkan Wars

https://www.britanni[...]

[23]

문서

The Balkan League

http://macedonia.kro[...]

John Murray

[24]

문서

Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg: Kleinstaatenpolitik und ethnische Selbstbestimmung auf dem Balkan

Oldenbourg Wissenschaftsverlag

[25]

문서

The Balkan League

http://macedonia.kro[...]

John Murray

[26]

문서

България в Балканския съюз срещу Османската Империя, 1912-1913 г.

http://www.promacedo[...]

Наука и изкуство

[27]

서적

Ιστορία του Ελληνικού Εθνους: Νεώτερος Ελληνισμός απο το 1881 ως 1913

Ekdotiki Athinon

[28]

서적

Българската криза 1886 – 1887. Във: Кратка история на България

„Наука и изкуство“

[29]

서적

Руската империя срещу България - Част 1

Анико

[30]

서적

Diaries 1875-1878 (Записки 1875-1878)

Отечествен фронт

[31]

서적

История на Македоно-одринското опълчение

[32]

서적

Войната между България и другите балкански държави през 1913 г.

[33]

웹사이트

THE MACEDONIAN ENIGMA

http://macedonia-ist[...]

Magazine: Australia &World Affairs

2008-04-15

[34]

서적

Report of the International Commission to Inquire Into the Causes and Conduct of the Balkan Wars

https://books.google[...]

Carnegie Endowment for International Peace

[35]

문서

Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars

http://www.kroraina.[...]

Carnegie Endowment for International Peace

[36]

간행물

Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars

http://www.kroraina.[...]

Endowment Washington, D.C.

[37]

서적

The Diplomacy Of The War Of 1914: The Beginnings Of The War (1915)

Kessinger Publishing, LLC.

[38]

서적

History of the Balkans (Twentieth Century) Vol. 2

Cambridge University Press

1983

[39]

문서

Vŭchkov

[40]

서적

Historical dictionary of the Ottoman Empire

Scarecrow Press Inc.

[41]

웹사이트

Expulsion and Emigration of the Muslims from the Balkans

http://ieg-ego.eu/en[...]

2021-12-22

[42]

논문

Ethnic cleansing in the Balkans, why did it happen and could it happen again

https://www.cicerofo[...]

2013-11

[43]

서적

The Wars before the Great War

[44]

서적

1915, Ο Εθνικός Διχασμός

Ekdoseis Patakis

2015

[45]

문서

Erickson

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com