천칭자리

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

천칭자리는 황도 12궁의 일곱 번째 별자리로, 전갈자리의 집게발에서 유래되었으며, 정의의 여신 아스트라이아의 저울을 상징한다. 고대 메소포타미아, 그리스, 로마 시대에 걸쳐 저울 또는 전갈의 발톱으로 여겨졌으며, 법과 공정함의 상징으로 여겨졌다. 주요 별로는 주베넬게누비, 주베네샤말리 등이 있으며, 글리제 581, 감마별 등 외계 행성계가 발견되기도 했다. 서양 점성술에서는 9월 23일부터 10월 22일까지, 인도 점성술에서는 10월 31일부터 11월 22일까지에 해당하며, 미국 해군 함선 USS 리브라 (AKA-12)의 이름으로 사용되기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 천칭자리 - HE 1523-0901

HE 1523-0901은 태양 질량의 약 80%이며 약 132억 년 된 것으로 추정되는 분광쌍성으로, 초기 우주 연구에 중요한 단서를 제공한다. - 천칭자리 - HD 140283

HD 140283은 "메투셀라 항성"으로도 불리는 오래된 저금속성 항성으로, 추정 나이가 우주의 나이와 비슷하여 논란이 있으며, 왜소은하에서 기원했을 가능성과 낮은 금속 함량을 특징으로 하지만, 나이 측정에는 불확실성이 존재하며, 최근 연구들은 우주의 나이와의 모순을 줄이는 방향으로 나이를 재평가하고 있다. - 남반구의 별자리 - 큰개자리

큰개자리는 오리온의 사냥개로 묘사되며, 밤하늘에서 가장 밝은 별인 시리우스를 포함하고 있고, 다양한 밝은 별들과 천체들을 품고 있는 별자리이다. - 남반구의 별자리 - 비둘기자리

1679년 오귀스탱 루아예에 의해 큰개자리에서 분리되어 독립된 별자리로 인정받은 비둘기자리는 성경 속 노아의 비둘기를 상징하며, 2.65 등급의 가장 밝은 별 '팍트'와 궤도 이탈성인 뮤별, 그리고 NGC 1851, NGC 1792, NGC 1808 등의 천체를 포함한다. - 프톨레마이오스의 별자리 - 페르세우스자리

겨울철 북쪽 하늘의 밝은 별자리인 페르세우스자리는 그리스 신화 영웅을 모티브로 'u'자 모양으로 묘사되며, 알골과 같은 변광성, 이중성단, 은하단을 포함하고 페르세우스자리 유성우의 방사점이다. - 프톨레마이오스의 별자리 - 작은개자리

작은개자리는 톨레미의 48개 별자리 중 하나로 오리온의 사냥개로 여겨지며, 가장 밝은 별인 프로키온과 함께 다양한 문화권에서 여러 신화 및 전설과 관련된 작은 크기에 비해 문화적 의미와 역사적 배경이 풍부한 별자리이다.

2. 역사와 신화

천칭자리는 원래 전갈자리의 집게발 부분으로 여겨졌다. 황도12궁 중에서 가장 늦게 별자리로 인정받았으며, 물병자리와 함께 생물체가 아닌 사물을 나타내는 유이한 별자리이다.

고대 메소포타미아에서는 천칭자리를 '저울' 또는 '균형'을 의미하는 'MUL Zibanu'로 불렀으며, 이는 진실과 정의의 수호신인 태양신 샤마쉬에게 신성하게 여겨졌다.[3] 아랍어로 '전갈의 집게'를 뜻하는 'zubānā'와 아카드어로 '저울'을 뜻하는 'zibanitu'의 연관성 때문에, 전갈의 집게발 모양에서 저울의 의미가 파생되었고 이것이 천칭자리의 기원이 되었다는 설이 있다. 실제로 천칭자리의 주요 별인 천칭자리 알파(자벤엘게누비)와 천칭자리 베타(자벤에스마리)의 이름은 아랍어로 각각 "남쪽 발톱"과 "북쪽 발톱"을 의미한다.

고대 그리스에서는 이 영역을 주로 전갈의 발톱(Χηλαί|켈라이grc)으로 인식했으며, 유독소스나 아라토스의 저작에서는 별도의 별자리로 언급되지 않았다.[5] 이후 그리스 신화에서는 정의의 여신 아스트라이아(처녀자리)가 들고 있는 저울로 여겨지기 시작했다. 천칭자리가 독립된 별자리로 자리 잡은 것은 고대 로마 시대로, 법, 공정함, 문명 등과 연관되었다.

하늘의 이 위치에 저울이 놓인 이유로는, 추분 무렵 태양이 이 영역에 위치하여 낮과 밤의 길이가 같아지는 것을 상징한다는 설이 있다.[5] 이 때문에 추분점은 한때 "천칭자리의 첫 번째 점"이라고 불리기도 했으나, 지구의 세차운동으로 인해 기원전 730년경에는 이미 이 위치가 천칭자리와 일치하지 않게 되었다.

기원전 1세기 로마 공화정의 니기디우스 피굴루스는 모쿠스(Mochus)라는 인물이 분동과 저울을 발명한 공로로 별자리가 되었다는 이야기를 전했다. 그러나 천칭자리는 일반적으로 정의의 여신 아스트라이아가 들고 있는 정의의 상징인 천칭으로 더 잘 알려져 있다. 2세기경 클라우디오스 프톨레마이오스는 그의 48개 별자리 목록에 천칭자리를 포함시켰다.[5]

2. 1. 고대 메소포타미아와 그리스

천칭자리는 원래 전갈자리의 집게발 부분으로 여겨졌다. 황도12궁 중에서 가장 늦게 별자리로 인정받았으며, 물병자리와 함께 생물체가 아닌 사물을 나타내는 유이한 별자리이다.

고대 메소포타미아의 바빌로니아 천문학에서는 천칭자리를 "저울" 또는 "균형"을 뜻하는 ''MUL Zibanu''로 불렀으며, 때로는 전갈의 발톱으로 여기기도 했다. 이 저울은 진실과 정의의 수호신이기도 한 태양신 샤마쉬에게 신성하게 여겨졌다.[3] 아카드어 'zibanitu'는 '저울'을 의미하는데, 이는 메소포타미아에서 사용하던 저울의 형태가 전갈과 비슷했기 때문이라는 설이 있다. 아랍어로 '전갈의 집게'를 뜻하는 'zubānā'와 아카드어 'zibanitu'의 연관성 때문에 천칭자리가 'zibanitu'에서 유래했을 가능성도 제기된다. 실제로 천칭자리의 주요 별인 자벤엘게누비와 자벤에스마리의 이름은 아랍어로 각각 "남쪽 발톱"과 "북쪽 발톱"을 의미한다.

고대 그리스에서도 천칭자리 영역은 주로 전갈자리의 발톱(Χηλαί|켈라이grc, Chelaela)으로 인식되었다. 기원전 3세기의 시인 아라토스나 천문학자 에라토스테네스, 1세기 로마의 저술가 가이우스 율리우스 히기누스 등은 전갈의 몸통과 발톱 부분을 구분하여 불렀다. 유독소스나 아라토스의 저작에서는 천칭자리가 별도의 별자리로 언급되지 않는다.[5] 이후 그리스 신화에서는 정의의 여신 아스트라이아(처녀자리)가 들고 있는 저울로 여겨지기 시작했다.

천칭자리가 독립된 별자리로 자리 잡은 것은 고대 로마 시대인 기원전 2~1세기 무렵으로 추정된다. 기원전 2세기의 천문학자 니케아의 히파르코스는 이 영역을 "천칭"을 의미하는 그리스어 Ζυγόν|지곤grc 또는 Ζυγός|지고스grc로 불렀다고 전해진다. 150년경에 만들어진 것으로 보이는 파르네세 아틀라스 천구에는 전갈의 발톱 대신 천칭의 모습이 새겨져 있어, 히파르코스 시대 무렵부터 천칭자리로 인식되었을 가능성을 보여준다. 기원전 1세기 로도스의 게미노스는 천칭자리를 라틴어로 "천칭대"를 의미하는 'Jugum'으로 불렀다. 로마에서는 천칭자리가 로마 건국 신화와 관련지어지는 등 인기가 높았으며, 1세기의 저술가 마르쿠스 마닐리우스는 천칭자리가 이탈리아와 로마의 패권을 상징한다고 주장하기도 했다.

하늘의 이 위치에 저울이 놓인 이유로는, 추분 무렵 태양이 이 영역에 위치하여 낮과 밤의 길이가 같아지는 것을 상징한다는 설이 있다.[5] 이 때문에 추분점은 한때 "천칭자리의 첫 번째 점"이라고 불리기도 했으나, 지구의 세차운동으로 인해 추분점은 서쪽으로 이동하여 기원전 730년경에는 이미 처녀자리 영역으로 옮겨갔다. 따라서 천칭자리가 별자리로 확립된 시기에는 추분점이 천칭자리에 위치하지 않았다.

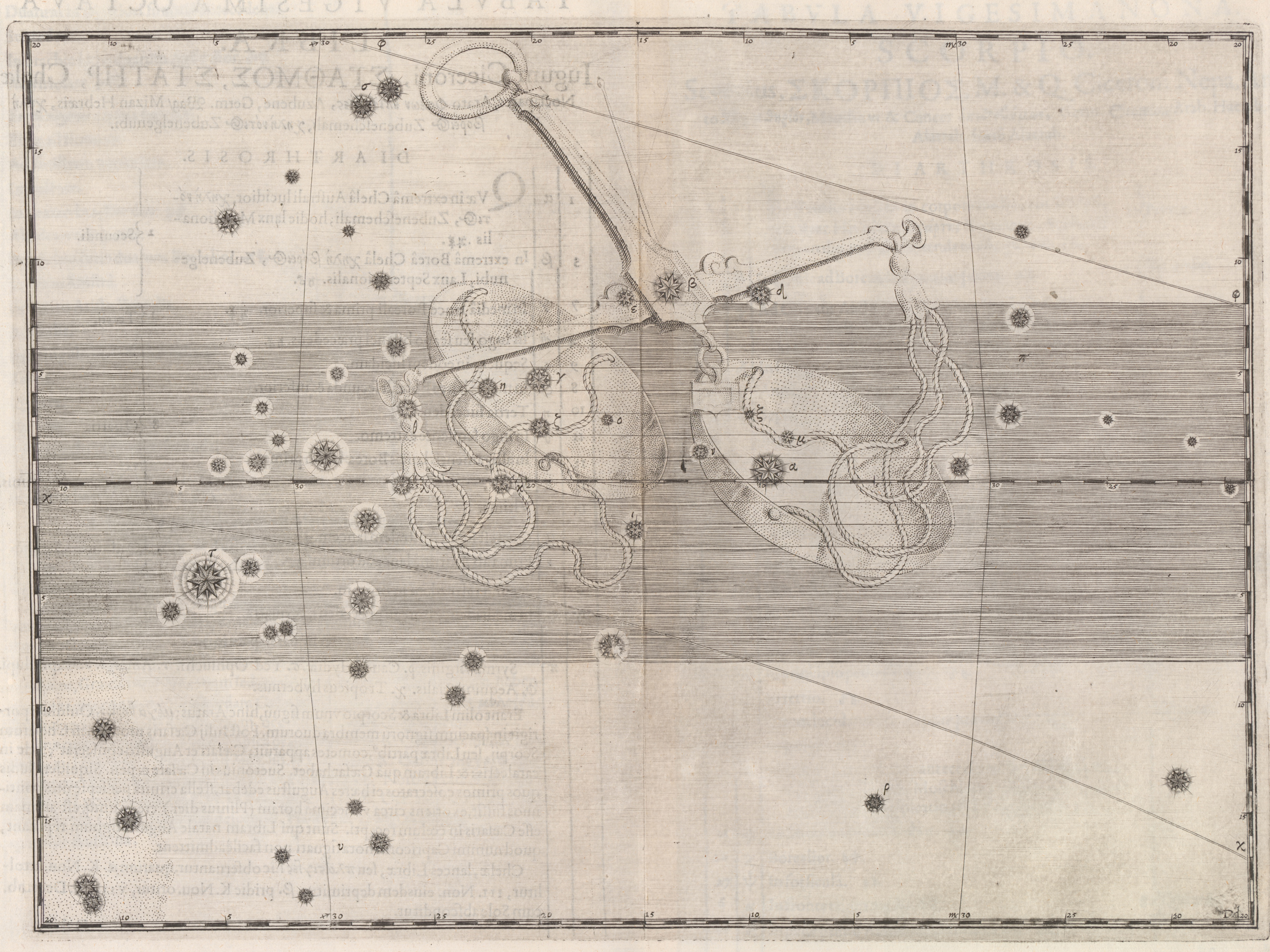

2세기경 클라우디오스 프톨레마이오스는 그의 저서 『알마게스트』에서 그리스의 전통을 따라 천칭자리를 Χηλαί|켈라이grc라고 불렀다. 그는 천칭자리에 속한 별 17개를 목록화했는데, 이 중 8개는 별자리를 구성하는 별로, 9개는 별자리에 속하지 않는 별(amorphotoi|아모르포토이la)로 분류했다.

2. 2. 로마 시대와 천칭자리의 정착

고대 그리스에서는 현재의 천칭자리 영역이 전갈자리의 일부, 특히 전갈의 집게발로 여겨졌다.[3] 기원전 3세기 전반의 마케도니아 시인 아라토스의 시집 『파이노메나(Φαινόμεναgrc)』나 기원전 3세기 후반의 천문학자 에라토스테네스의 천문서 『카타스테리스마이(Καταστερισμοίgrc)』, 1세기 초의 고대 로마 저술가 가이우스 율리우스 히기누스의 『천문 시(De Astronomicala)』에서는 전갈의 몸과 침 부분을 Σκορπίοςgrc(Skorpiosla), 전갈의 발톱 부분을 Χηλαίgrc(Chelaela)로 나누어 불렀다.이 '발톱'(Χηλαίgrc) 부분이 독립된 별자리인 '천칭자리'로 정착된 것은 고대 로마 시대인 기원전 2세기에서 1세기 무렵으로 추정되지만, 정확히 언제 누가 이러한 변화를 이끌었는지는 확실하지 않다. 기원전 2세기의 천문학자 히파르코스는 이 영역을 '천칭'을 의미하는 Ζυγόνgrc 또는 Ζυγόςgrc로 불렀다고 전해진다. 또한, 150년경 제작된 것으로 추정되는 천구의인 '파르네세의 아틀라스'에는 과거 전갈의 발톱으로 여겨지던 자리에 천칭의 모습이 새겨져 있다. 이는 히파르코스 시대의 별자리 인식을 반영한 것으로 보이며, 이 무렵부터 '발톱'이 아닌 '천칭자리'로 인식되기 시작했음을 시사한다. 기원전 1세기 게미노스는 Ζυγόνgrc의 라틴어 동의어로 '천칭대'를 의미하는 Jugumla이라는 표현을 사용했으며, 이 시기에는 천칭자리로서의 인식이 상당히 정착된 것으로 보인다.

하늘의 이 위치에 천칭자리가 놓인 이유로는, 추분 때 태양이 이 영역 근처에 위치하여 낮과 밤의 길이가 같아지는 것을 상징적으로 표현한 것일 수 있다는 추측이 있다. (다만, 지구의 세차 운동으로 인해 실제 추분점은 천칭자리가 성립된 것으로 여겨지는 시대보다 약 500년 이상 전인 기원전 730년경에 이미 옆의 처녀자리 영역으로 이동한 상태였다.[5])

천칭자리는 고대 로마에서 매우 인기 있는 별자리였는데, 로마 건국 당시 달이 이 위치에 있었다는 이야기가 전해지기도 했다. 당시 로마의 천문학자들은 주로 Librala라는 이름을 사용했다고 한다. 제정 로마 시대 1세기경의 저술가 마르쿠스 마닐리우스는 "이탈리아는 천칭자리에 속해 있다. 이 천칭 아래, 로마와 로마에 의한 세계의 패권이 구축되었다"라고 기록했으며, 또한 "천칭궁은 계절의 균형이 잡히고, 낮과 밤의 시간이 일치하는 사인이다"라고 언급했다. (마닐리우스가 언급한 것은 별자리로서의 천칭자리가 아닌, 점성술의 사인으로서의 천칭궁을 의미한다.)

하지만 제정 로마 시대 2세기경의 클라우디오스 프톨레마이오스는 그의 저서 『알마게스트(ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίαςgrc)』에서 그리스의 전통을 존중하여 여전히 Χηλαίgrc(Chelaela)라는 명칭을 사용했다. 프톨레마이오스는 Χηλαίgrc에 17개의 별이 속한다고 기록했으며, 그중 8개는 별자리를 이루는 별, 나머지 9개는 "별자리를 만들지 않는 별(amorphotoila)"로 분류했다. 10세기 페르시아의 천문학자 압드 알라흐만 알 수피는 964년경 저술한 『별자리 책』에서 프톨레마이오스의 분류를 따라 별자리를 이루는 별 8개와 그렇지 않은 별 9개로 나누었다. 알-수피는 이 별자리의 명칭으로 '발톱'을 의미하는 al-Zubānayān과 '천칭'을 의미하는 al-Mīzān 두 가지 표현을 함께 사용했다.

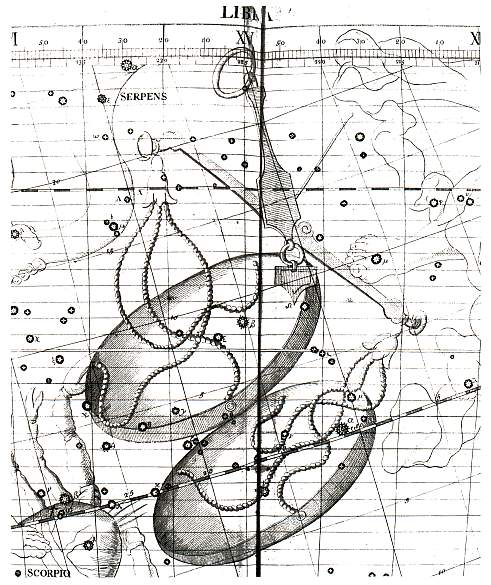

1603년 독일의 요한 바이어는 성도 『우라노메트리아』에서 LIBRAla라는 라틴어 별자리 이름을 사용하고, 천칭자리의 주요 별 15개에 α부터 ο까지 그리스 문자 부호를 붙였다. 바이어는 프톨레마이오스가 천칭자리의 "별자리를 만들지 않는 별"로 분류했던 별 중 4개를 전갈자리에 포함시켰으나, 이 별들은 이후 다시 천칭자리로 분류되기도 했다.

1922년 5월 로마에서 개최된 국제천문연맹(IAU) 총회에서 천칭자리는 현행 88개 별자리 중 하나로 공식 인정되었으며, 별자리명은 Librala, 약칭은 Libla로 정해졌다.

2. 3. 중세와 근대

10세기 페르시아의 천문학자 압두르라흐만 알 수피(앗-수피)는 964년경 저술한 천문서 『별자리 책』에서 프톨레마이오스의 『알마게스트』를 바탕으로 천칭자리를 기술했다. 그는 천칭자리를 이루는 별 8개와 별자리에 속하지만 형태를 이루지는 않는 별(amorphotoi|la) 9개를 구분했다. 알-수피는 이 별자리의 명칭으로 '발톱'을 의미하는 'al-Zubānayān'과 '천칭'을 의미하는 'al-Mīzān'이라는 두 가지 표현을 함께 사용했다.16세기 독일의 법학자 요한 바이어는 1603년 간행한 성도 『우라노메트리아』에서 천칭자리에 '''LIBRA'''라는 라틴어 이름을 사용하고, 별자리 내 15개의 별에 α부터 ο까지의 그리스 문자 부호를 붙였다. 바이어는 프톨레마이오스가 천칭자리의 '별자리를 만들지 않는 별'로 분류했던 별 중 4개를 전갈자리에 포함시켰다. 이 4개의 별은 18세기 프랑스의 천문학자 제롬 랄랑드에 의해 다시 천칭자리의 일부로 여겨졌으나, 가장 북쪽에 위치한 별은 이후 다시 전갈자리로 편입되어 현재의 전갈자리 ξ별이 되었다.

2. 4. 현대

현대 천문학에서 천칭자리는 동쪽으로 전갈자리와 뱀주인자리, 북쪽으로 뱀자리의 동쪽 부분, 서쪽으로 처녀자리, 남서쪽으로 바다뱀자리, 남쪽으로 이리자리에 둘러싸여 있다. 남서쪽 모서리에서는 켄타우루스자리와 접한다. 오후 8시에 남중하는 시기는 7월 하순경이며, 북반구에서는 봄부터 여름에 걸쳐 관측하기 좋은 별자리이다. 관측 가능한 시기는 한겨울부터 초가을까지이다. 천구 적도 바로 남쪽에 위치하여, 인류가 거주하는 거의 모든 지역에서 별자리 전체를 볼 수 있다.

영어에서는 추분점을 'First point of Libra'(천칭자리의 첫 번째 점)라고 부르기도 한다. 이는 과거 추분점이 천칭자리에 있었기 때문이지만, 지구의 세차 운동 영향으로 추분점은 계속 서쪽으로 이동하여 현재 천칭자리의 영역 내에 있었던 것은 기원전 730년경까지이다. 천칭자리가 별자리로 인식되기 시작한 기원전 2~1세기경에는 추분점은 이미 이웃한 처녀자리 영역에 있었다.

천칭자리의 이름은 2000년부터 북서 태평양 또는 남중국해에서 발생하는 태풍에 붙여지는 아시아명 중 하나인 '덴빈(Tembin)'으로 사용되었다. 그러나 필리핀에 큰 피해를 준 2017년의 제27호 태풍 덴빈을 마지막으로 이 이름은 제명되었고, '고이누(Koinu)'로 변경되었다.

1922년 5월 로마에서 개최된 국제천문연맹(IAU) 창립 총회에서 현대의 88개 별자리가 확정될 때 천칭자리도 그중 하나로 선정되었다. 공식 명칭은 '''Libra''', 약칭은 '''Lib'''로 정해졌다.

2. 5. 한국의 전통과 천칭자리

(내용 없음)3. 주요 천체

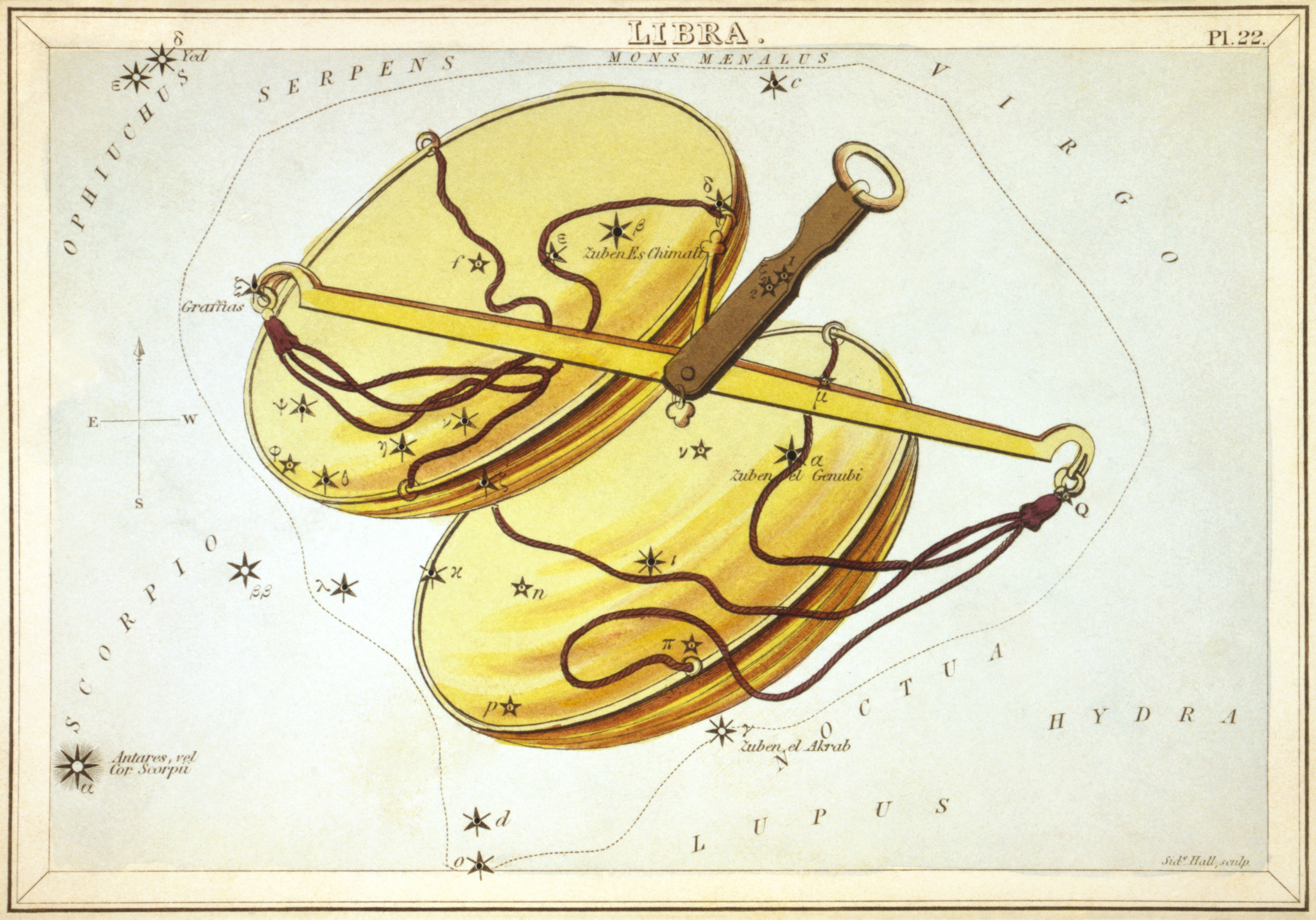

천칭자리는 비교적 밝은 별들이 사각형 모양을 이루는 것이 특징이다. 전통적으로 천칭자리 α와 천칭자리 β는 저울대를, 천칭자리 γ와 천칭자리 σ는 저울의 접시를 나타낸다고 여겨진다.

이 별자리에는 국제천문연맹(IAU)이 고유 명칭을 부여한 별들을 포함하여, 안시쌍성, 식변광성, 외계 행성을 거느린 항성계 등 다양한 천체들이 존재한다. 또한, 구상 성단인 NGC 5897과 같은 심원 천체도 찾아볼 수 있다. 각 천체에 대한 자세한 정보는 하위 섹션에서 다룬다.

3. 1. 별

천칭자리는 비교적 밝은 별들이 사변형을 이루며, 전체적으로 경계 내에는 겉보기 등급 6.5보다 밝거나 같은 별이 83개 있다.[6] 6.5등급은 교외-농촌의 밤하늘에서 맨눈으로 볼 수 있는 가장 희미한 밝기에 해당한다.[1] 천칭자리에서 가장 밝은 별들은 사각형 모양을 형성하여 쉽게 알아볼 수 있다. 전통적으로 알파(α) 리브래와 베타(β) 리브래는 저울의 받침대(저울대)를, 감마(γ) 리브래와 시그마(σ) 리브래는 저울 접시를 나타낸다고 여겨진다.

2024년 10월 기준으로 국제천문연맹(IAU)은 천칭자리의 4개 항성에 고유 명칭을 부여했다. 주요 별들은 다음과 같다.

이 외에도 주목할 만한 별들이 있다.

- 델타(δ) 리브래: 약 351 광년 떨어진 알골형 식변광성이자 분광쌍성. 2.327일 주기로 밝기가 4.91등급에서 5.90등급까지 변한다.

- 이오타(ι) 리브래: 약 377 광년 떨어진 복잡한 다중성계. 주성(4.5등급 청백색 별)은 23년 주기의 이중성이다. 반성은 9.4등급으로 보이며, 소형 망원경으로 10등급과 11등급의 두 별로 분리된다. 광학적 동반성도 있다.

- 뮤(μ) 리브래: 약 235 광년 떨어진 이중성. 중간 크기 아마추어 망원경으로 분리 가능하며, 주성은 5.7등급, 반성은 6.8등급이다.

- FX 리브래 (48 Librae): 4.9등급의 별껍질성. 청색 초거성으로, 매우 빠른 자전 속도 때문에 적도에서 가스를 방출하며 불규칙하게 밝기가 변한다.

- 글리제 570: 약 19.2 광년 떨어진 연성계. 주성(GJ 570 A, K4V형 적색 왜성)과 또 다른 연성계(GJ 570 B/C)로 이루어진 삼중성계 바깥을 갈색 왜성(GJ 570 D)이 공전하는 복잡한 구조이다. 주성은 BY 용자리형 변광성이다.

- 글리제 581: 약 20.5 광년 떨어진 적색 왜성 (M3V형, 10.56등급). BY 용자리형 변광성이며, 10.56등급에서 10.58등급 사이에서 밝기가 변한다. 2024년 기준 6개의 외계 행성 발견이 보고되었고, 그중 3개는 존재가 확실시된다.

- HD 140283: 약 201 광년 떨어진 7.2등급의 준거성. 매우 늙은 별로 알려져 있으며, 한때 추정 나이가 우주의 나이(약 138억 년)와 비슷하거나 더 많다고 계산되어 '므두셀라 별'(Methuselah star)이라는 별명이 붙었다. 하지만 2021년 연구에서는 나이를 120 ± 5억 년으로 추정하여 우주 나이와 모순되지 않는 것으로 밝혀졌다.

3. 2. 변광성

- σ별: 태양계에서 약 260 광년 떨어진 거리에 있으며, 겉보기 밝기 3.21 등급, 스펙트럼형 M2.5III의 적색 거성이다. 변광성으로서는 SRB형 반규칙 변광성으로 분류되어 3.20 등급에서 3.46 등급 범위에서 밝기가 변한다. 프톨레마이오스가 천칭자리에서 "별자리를 만들지 않는 별"이라고 한 별 중 하나로, 바이어는 이 별을 전갈자리 γ별로 취급했으나, 라랑드가 1783년 플램스티드 성표 개정판에서 천칭자리로 복귀시켰다. 고유 명칭은 '''브라키움'''(Brachium|브라키움lat)이다.

- δ별: 태양계에서 약 351 광년 떨어진 분광쌍성으로, 알골형 식변광성이다. 2.3273543일 주기로 극대 시 4.91 등급, 주극소 시 5.90 등급, 부극소 시 4.98 등급 범위에서 변광한다.

- 글리제 570 A (HD 131977): 글리제 570 계의 주성인 GJ 570 A(HD 131977)는 태양계에서 약 19.2 광년 떨어져 있다. 겉보기 밝기 5.72 등급, 스펙트럼형 K4V의 적색 왜성이며 BY 용자리형 변광성이다. 이 별은 GJ 570 B, C와 함께 삼중성계를 이루며, 그 바깥을 갈색 왜성인 GJ 570 D가 공전하고 있다.

- 글리제 581: 태양계에서 약 20.5 광년 떨어진 겉보기 밝기 10.56 등급, 스펙트럼형 M3V의 적색 왜성이다. 변광성으로서는 회전 변광성의 일종인 BY 용자리형 변광성으로 분류되며, 10.56 등급에서 10.58 등급 범위에서 밝기가 변한다. 2024년 현재 6개의 외계 행성이 발견되었다고 보고되었으며, 이 중 3개는 존재가 확실시된다.

3. 3. 행성계

천칭자리에는 주목할 만한 행성계가 여럿 존재한다.가장 잘 알려진 것은 글리제 581 행성계이다. 이 행성계는 중심별 글리제 581과 여러 외계 행성으로 구성되어 있다. 2007년, 글리제 581 주변에서 지구와 유사한 행성으로 추정되는 '글리제 581 c'가 거주 가능 영역 안에서 발견되면서 외계 생명 존재 가능성에 대한 큰 관심을 불러일으켰다.[15] 이후 글리제 581을 공전하는 행성들이 계속 발견되었는데, 네 번째로 발견된 글리제 581 e는 최소 질량이 지구의 2배 미만으로 밝혀졌다. 이는 2009년 발견 당시 일반적인 별을 공전하는 외계 행성 중 가장 작은 질량이었다.[12]

글리제 581 행성계는 2000년대 후반과 2010년대 초반에 잠재적으로 거주 가능한 외계 행성 후보로 큰 주목을 받았지만,[9][10] 현재의 연구 결과는 다소 회의적이다. 글리제 581 c는 생명체가 살기에는 너무 뜨거운 환경일 가능성이 높으며, 한때 행성 후보로 거론되었던 글리제 581 d와 g는 실제로는 존재하지 않을 가능성이 높은 것으로 여겨진다.[11]

또한, 천칭자리 감마별에서도 2018년에 두 개의 외계 행성(b, c)이 발견되었다는 보고가 있었다. 이 행성들은 각각 약 1.03 목성 질량과 4.63 목성 질량을 가진 것으로 추정된다.

3. 4. 심원 천체

천칭자리에는 NGC 5792, NGC 5885, NGC 5812, NGC 5878, NGC 5728 등 어두운 은하들이 다수 포함되어 있다. IC 1059 역시 천칭자리에 위치한 은하이다.[13]

이 별자리에서 가장 주목할 만한 심원 천체는 밝은 구상 성단인 NGC 5897이다. 이 성단은 태양계로부터 약 4만 800광년 떨어져 있으며, 1784년 또는 1785년에 영국의 천문학자 윌리엄 허셜이 발견했다. 천칭자리 감마(γ)별과 시그마(σ)별 중간 지점에서 관측할 수 있다. NGC 5897은 통합 등급 9등급이며, 집중도는 11로 낮은 편에 속한다. 이 때문에 성단 내 별들이 비교적 헐겁고 드문드문 퍼져 있는 모습을 보인다. 크기는 상당히 큰 편이다.

18세기 프랑스 천문학자 샤를 메시에가 편찬한 메시에 목록이나, Patrick Moore|패트릭 무어eng가 아마추어 천문가들을 위해 선정한 콜드웰 목록에는 천칭자리의 천체가 하나도 포함되어 있지 않다.

4. 점성술

서양의 점성술에서 천칭자리는 9월 23일부터 10월 22일까지 해당하며, 인도의 점성술에서는 10월 31일부터 11월 22일까지 해당된다. 열대 점성술에서는 태양이 북반구 추분점(대략 9월 23일)부터 10월 23일경까지 천칭자리에 있는 것으로 간주하며, 항성 점성술에서는 10월 16일부터 11월 15일까지 천칭자리에 있는 것으로 간주한다.

고대 그리스에서는 현재의 천칭자리 영역을 전갈자리의 일부로 보았다. 기원전 3세기 전반의 시인 아라토스의 시집 『Φαινόμενα|파이노메나grc』, 기원전 3세기 후반의 천문학자 에라토스테네스의 천문서 『카타스테리스마이(Καταστερισμοί|카타스테리스마이grc)』, 1세기 초 고대 로마의 저술가 가이우스 율리우스 히기누스의 『천문 시(De Astronomica|데 아스트로노미카la)』 등에서는 전갈의 몸통과 침 부분을 'Σκορπίος|스코르피오스grc'(Skorpios|스코르피오스la), 발톱 부분을 'Χηλαί|켈라이grc'(Chelae|켈라이la)로 구분하여 불렀다.

이 '발톱' 부분이 천칭자리로 자리 잡은 것은 고대 로마 시대인 기원전 2~1세기 무렵으로 추정되지만, 정확히 누가 언제 이 개념을 도입했는지는 불분명하다. 기원전 2세기의 천문학자 니케아의 히파르코스는 전갈의 발톱으로 여겨지던 영역을 '천칭'을 의미하는 '쥐곤'(Ζυγόν) 또는 '쥐고스'(Ζυγός)로 불렀다고 전해진다. 또한, 150년경 제작된 것으로 추정되는 천구의인 파르네세 아틀라스에는 과거 전갈의 발톱 자리였던 곳에 천칭의 모습이 새겨져 있다. 이는 히파르코스 시대의 별자리 인식을 반영한 것으로 여겨져, 당시부터 '발톱'이 아닌 '천칭자리'로 인식되었음을 시사한다. 기원전 1세기에는 로도스의 게미노스가 쥐곤(Ζυγόν)의 라틴어 동의어로 '천칭대'를 의미하는 '유굼'(Jugum)이라는 표현을 사용하는 등, 이 무렵에는 천칭자리로 정착된 것으로 보인다.

하늘의 이 위치에 천칭자리가 놓인 이유는 낮과 밤의 길이가 같아지는 추분에 태양이 이 영역 근처에 있었기 때문일 것으로 추정된다. 그러나 지구의 세차 운동 영향으로 추분점은 서쪽으로 이동하여, 천칭자리가 성립된 것으로 보이는 시대보다 약 500년 전인 기원전 730년경에는 이미 추분점이 옆의 처녀자리 영역으로 이동한 상태였다. 따라서 "천칭자리가 만들어졌을 당시 추분점이 여기에 있었다"는 설명은 정확하지 않다.

천칭자리는 로마 건국 당시 달이 이 위치에 있었다는 이야기 등 고대 로마에서 매우 인기 있는 별자리였으며, 당시 천문학자들은 주로 '리브라'(Libra)라는 이름을 사용했다고 한다. 제정 로마 시대 1세기경의 저술가 마르쿠스 마닐리우스는 "이탈리아는 천칭자리에 속해 있다. 이 천칭 아래, 로마와 로마에 의한 세계의 패권이 구축되었다"고 기술했다. 마닐리우스는 또한 "천칭궁은 계절의 균형이 잡히고, 낮과 밤의 시간이 일치하는 사인이다"라고 했는데, 이는 별자리로서의 리브라(Libra)가 아닌 점성술의 사인으로서의 리브라를 의미하는 것이다.

제정 로마 시대 2세기경의 클라우디오스 프톨레마이오스는 그의 저서 『알마게스트』에서 그리스 전통을 따라 'Χηλαί|켈라이grc'라는 명칭을 사용했다. 프톨레마이오스는 켈라이에 17개의 별이 있다고 기록했는데, 그중 8개는 별자리를 이루고 9개는 별자리를 이루지 않는 별(amorphotoi|아모르포토이la)이라고 구분했다. 10세기 페르시아의 천문학자 압두르라흐만 알 수피(앗-수피)는 964년경 저술한 『별자리 책』에서 프톨레마이오스를 따라 별자리를 만드는 별 8개와 그렇지 않은 별 9개로 나누었다. 알 수피는 이 별자리의 명칭으로 '발톱'을 의미하는 '알-주바나얀'(al-Zubānayān)과 '천칭'을 의미하는 '알-미잔'(al-Mīzān) 두 가지 표현을 사용했다.

16세기 독일의 요한 바이어는 1603년 간행한 성도 『우라노메트리아』에서 라틴어 별자리 이름 'LIBRA'를 기록하고, 천칭자리의 주요 별 15개에 α부터 ο까지 그리스 문자 부호를 부여했다.

1922년 5월 로마에서 열린 국제천문연맹(IAU) 창립 총회에서 현대의 88개 별자리 중 하나로 선정되었으며, 별자리명은 '''Libra''', 약칭은 '''Lib'''로 공식 제정되었다.

천칭자리로 정착된 이후, 이 별자리는 종종 이웃한 처녀자리가 상징하는 정의의 여신 아스트라이아가 들고 있는 정의의 상징인 천칭으로 여겨지게 되었다.

5. 기타

- ''리브라'' (AKA-12)는 이 별자리의 이름을 따서 명명된 미국 해군 함선이었다.

- 천칭자리의 일본식 이름인 '텐빈(Tembin)'은 2000년부터 북서 태평양 또는 남중국해에서 발생하는 태풍의 아시아 이름으로 사용되었다. 총 4개의 태풍에 이 이름이 붙었으나, 2017년 필리핀에 큰 피해를 준 제27호 태풍 템빈을 마지막으로 '코이누(Koinu)'로 변경되었다.

- 영어에서는 과거 추분점이 천칭자리에 위치했던 시기가 있어 추분점을 'First point of Libra'라고 부르기도 한다. 그러나 지구의 세차 운동 영향으로 추분점은 계속 서쪽으로 이동하여, 기원전 730년경 이미 처녀자리 영역으로 옮겨갔다. 따라서 천칭자리가 별자리로 확립된 기원전 2~1세기경에는 추분점이 천칭자리에 있지 않았다.

참조

[1]

웹사이트

The Bortle Dark-Sky Scale

http://www.skyandtel[...]

Sky Publishing Corporation

2001-02

[2]

웹사이트

Naming Stars

https://www.iau.org/[...]

IAU.org

2018-08-08

[3]

서적

Babylonian Star-lore

Solaria Pubs

2008

[4]

웹사이트

The Astral Myth of Osiris: the Decans of Taurus and Libra

http://www.enim-egyp[...]

2016-09-22

[5]

문서

Libra

[6]

웹사이트

Constellations: Lacerta–Vulpecula

http://www.ianridpat[...]

Self-published

2016-04-03

[7]

간행물

The New International Symbols for the Constellations

1922

[8]

웹사이트

Libra, Constellation Boundary

https://www.iau.org/[...]

International Astronomical Union

2016-04-03

[9]

웹사이트

Major Discovery: New Planet Could Harbor Water and Life

http://www.space.com[...]

2007-04-24

[10]

뉴스

Found: first rocky exoplanet that could host life

https://www.newscien[...]

New Scientist

2010-09-29

[11]

간행물

Stellar activity masquerading as planets in the habitable zone of the M dwarf Gliese 581

2014-07-03

[12]

간행물

The HARPS search for southern extra-solar planets, XVIII. An Earth-mass planet in the GJ 581 planetary system

http://obswww.unige.[...]

[13]

웹사이트

csligman.com

http://cseligman.com[...]

[14]

문서

1÷年周視差(秒)×3.2615638より計算。

[15]

뉴스

Major Discovery: New Planet Could Harbor Water and Life

http://www.space.com[...]

Space.com

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com