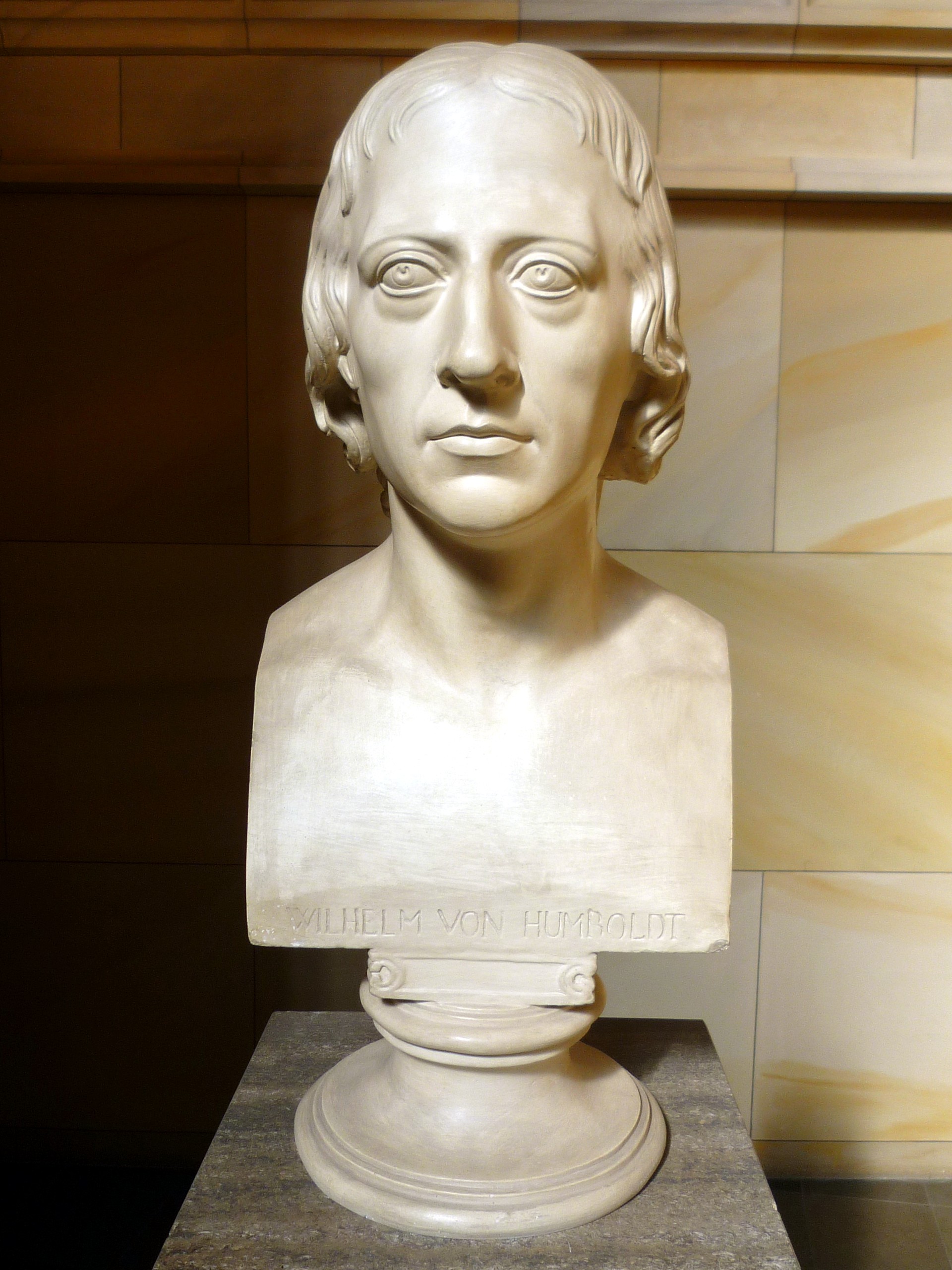

빌헬름 폰 훔볼트

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

빌헬름 폰 훔볼트는 독일의 철학자, 언어학자, 외교관이며 교육 개혁가였다. 그는 자유주의 사상가로서 국가의 역할과 개인의 자유 간의 관계를 탐구했으며, 저서 《국가 활동의 한계를 결정하기 위한 시론》에서 정부의 개입 범위를 제한하고 개인의 자유를 강조했다. 훔볼트는 베를린 대학교 설립에 기여하여 교양 중심의 대학 이념을 제시했으며, 언어학 분야에서는 언어의 내적 형태 개념을 통해 언어와 사고의 관계를 고찰했다. 그는 바스크어를 연구하고 언어 상대성 가설의 선구자로 평가받으며, 그의 사상은 존 스튜어트 밀의 자유론에 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 오스트로네시아어학자 - 로버트 블러스트

로버트 블러스트는 오스트로네시아어족 연구에 헌신한 미국의 언어학자로, 하와이 대학교 마노아 캠퍼스 교수 및 학과장을 역임하며 《오스트로네시아 비교 어휘 사전》, 《사우어-영어 사전》, 《오스트로네시아어족》 등 다양한 저술을 통해 해당 어족의 여러 분야를 연구하고 타이완 원주민 언어 연구에도 기여했다. - 독일의 고전 자유주의자 - 이마누엘 칸트

이마누엘 칸트는 1724년 쾨니히스베르크에서 태어나 평생 그곳에서 연구하며 《순수이성비판》, 《실천이성비판》 등을 통해 인식론, 윤리학, 미학에 혁신적인 사상을 제시하여 서양 철학에 지대한 영향을 미쳤다. - 독일의 고전 자유주의자 - 한스헤르만 호페

한스-헤르만 호페는 독일 출신의 오스트리아 학파 경제학자이자 철학자로, 극단적인 자유지상주의와 무정부 자본주의를 주장하며, 민주주의 비판과 사유 재산 중심의 이념 제시, 극단적인 이민 제한 주장 등으로 논란을 일으키는 인물이다. - 1급 적수리 훈장 수훈자 - 아우구스트 뵈크

아우구스트 뵈크는 독일의 고전 문헌학자이자 고고학자로, 고전 문헌학을 고대 세계에 대한 지식으로 정의하고 그리스 경제사, 도량형, 비문 연구 등 다양한 분야에서 업적을 남겼다. - 1급 적수리 훈장 수훈자 - 아르투어 치머만

아르투어 치머만은 독일 제국의 외교관이자 정치가로, 외무대신으로서 제1차 세계 대전 중 여러 외교적 노력을 기울였으나 치머만 전보 사건으로 미국의 참전을 초래하고 해임되었다.

2. 생애

빌헬름 폰 훔볼트는 포츠담에서 태어나 테겔에서 사망했다. 그는 언어철학과 언어인류학 분야에 중요한 기여를 했지만, 그의 연구 태도가 인도유럽어족 중심적이라는 비판도 존재한다. 또한 프로이센 왕국 정부의 외교관으로서 활동했으며, 유럽의 지식인들에게 바스크어를 소개하는 데 기여한 것으로도 알려져 있다.

훔볼트는 괴테나 쉴러와 같은 당대의 저명한 문인들과 교류하며 친분을 쌓았다. 그의 동생인 알렉산더 폰 훔볼트는 자연과학, 특히 자연사와 지리학 분야에서 뛰어난 업적을 남겼다. 이들 형제는 당시 독일 지식인 사회를 대표하는 인물로 널리 알려졌다.

베를린 교외 테겔에는 그가 동생과 함께 거주했던 슐로스 테겔(훔볼트 성)이 남아 있다.

2. 1. 초기 생애

훔볼트는 포츠담, 브란덴부르크 선제후국에서 태어났다.그의 아버지 알렉산더 게오르크 폰 훔볼트(1720~1779)는 포메라니아 출신의 저명한 독일 귀족 가문이었으나 작위를 가진 귀족은 아니었다. 그는 프로이센 군에서 소령으로 복무했으며, 브런스비크 공작 찰스 윌리엄 페르디난트 휘하에서 일했다. 42세에 알렉산더 게오르크는 7년 전쟁에서의 공로로 왕실 궁정대신 직을 받았다.[8] 그는 국가 복권과 담배 판매 임대 계약을 통해 이익을 얻었다.

빌헬름의 할아버지는 요한 파울 폰 훔볼트(1684~1740)였으며, 프로이센 육군 참모장 미하엘 폰 슈베더(1663~1729)의 딸 소피아 도로테아 폰 슈베더(1688~1749)와 결혼했다.[9][10] 1766년 그의 아버지 알렉산더 게오르크는 교육을 잘 받은 여성이자 프리드리히 에른스트 폰 홀베데 남작(1723~1765)의 미망인인 마리 엘리자베트 폰 훔볼트와 결혼했다. 그녀에게는 전 남편과의 사이에서 낳은 아들 하인리히 프리드리히 루드비히 페르디난트(1762~1817)가 있었다. 알렉산더 게오르크와 마리아 엘리자베트 사이에는 두 명의 딸 카롤리네와 가브리엘레(어린 나이에 사망)와 두 명의 아들 빌헬름과 알렉산더가 있었다.[11] 빌헬름의 이복형제인 하인리히는 헌병대 기병 소대장이었지만, 가족 역사에는 거의 언급되지 않을 정도로 평판이 좋지 않았다.

1791년 6월, 훔볼트는 카롤리네 폰 훔볼트와 결혼했다. 그들에게는 여덟 명의 자녀가 있었고, 그중 다섯 명(그중 가브리엘레 폰 뷔로가 포함됨)이 성인이 되었다.[12]

2. 2. 결혼과 가족

훔볼트의 아버지는 포메라니아 출신의 독일 귀족 가문 사람인 알렉산더 게오르크 폰 훔볼트(1720~1779)이다. 그는 프로이센 군 소령을 지냈으며, 왕실 궁정대신으로도 일했다.[8] 어머니는 마리 엘리자베트 폰 훔볼트로, 남작의 미망인이었다가 알렉산더 게오르크와 재혼했다. 그녀는 첫 결혼에서 얻은 아들 하인리히 프리드리히 루드비히 페르디난트(1762~1817)가 있었는데, 그는 빌헬름의 이복형제이다. 하인리히는 헌병대 기병 소대장이었으나 평판이 좋지 않았다고 전해진다. 알렉산더 게오르크와 마리아 엘리자베트 사이에서는 두 딸 카롤리네와 가브리엘레(어린 나이에 사망), 그리고 두 아들 빌헬름과 알렉산더 폰 훔볼트가 태어났다.[11]1791년 6월, 빌헬름 폰 훔볼트는 카롤리네 폰 훔볼트와 결혼했다. 부부 사이에는 총 여덟 명의 자녀가 있었으나, 그중 다섯 명만이 성인이 될 때까지 살아남았다. 성인이 된 자녀 중 한 명으로 가브리엘레 폰 뷔로가 있다.[12]

3. 철학

훔볼트는 철학자로서 계몽주의 시대의 중요한 사상가 중 한 명이다. 그는 1791년에서 1792년 사이에 ''국가 행위의 한계''(Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen)를 저술했는데, 비록 그의 사후인 1850년에 출판되었지만, 이는 자유에 대한 계몽주의 사상을 담은 중요한 저작으로 평가받는다.[13]

이 책은 개인의 자유로운 발전과 다양성을 강조하며 국가의 역할을 최소화해야 한다는 자유주의적 관점을 제시한다. 특히, 존 스튜어트 밀의 저서 ''자유론''에 큰 영향을 미쳤으며, 밀이 후에 '피해 원칙'으로 명명한 개념, 즉 타인에게 해를 끼치지 않는 한 개인의 자유는 최대한 보장되어야 한다는 생각의 초기 형태를 담고 있는 것으로 알려져 있다.[13] 훔볼트의 철학 사상은 그의 교육 철학 및 국가관과도 밀접하게 연관되어 있으며, 이는 이후의 자유주의 사상 발전에 중요한 기여를 했다.

3. 1. 자유주의 사상

훔볼트는 철학자로서, 계몽주의 시대의 중요한 자유주의 사상가로 평가받는다. 그는 1791년에서 1792년 사이에 저술한 ''국가 행위의 한계''(원제: Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen)를 통해 그의 자유주의 사상을 명확히 제시했다. 비록 이 책은 훔볼트가 사망한 후인 1850년에야 출판되었지만, 자유에 대한 당시 가장 대담한 옹호 중 하나로 여겨진다.[13]이 책에서 훔볼트는 국가의 역할을 개인의 안전 보장과 같은 필수적인 영역으로 제한하고, 개인의 자유로운 발전과 다양성을 최대한 보장해야 한다고 주장했다. 그는 국가가 시민의 도덕성이나 복지에 직접 개입하는 것을 경계하며, 개인의 자발성과 창의성을 중시했다. 이러한 생각은 존 스튜어트 밀이 나중에 "피해 원칙"이라고 명명한 개념의 초기 형태로 볼 수 있다. 즉, 개인의 행동이 타인에게 해를 끼치지 않는 한, 국가는 개인의 자유에 간섭해서는 안 된다는 것이다.[13]

훔볼트의 ''국가 행위의 한계''는 존 스튜어트 밀의 저서 ''자유론''(On Liberty)에 직접적인 영향을 주었으며, 밀은 서문에서 훔볼트의 책을 인용하며 그의 사상에 대한 존경을 표했다. 이를 통해 훔볼트의 자유주의 사상은 영어권 세계에도 널리 알려지게 되었다.[13] 밀은 훔볼트의 문제의식을 이어받아, 정부가 어느 정도까지 국민의 자유를 제한할 수 있는지, 그리고 국민은 어느 정도까지 정부의 간섭 없이 스스로 판단하고 결정해야 하는지에 대해 깊이 탐구했다. 예를 들어, 독성이 있는 약품에 대한 경고 표시를 정부가 강제해야 하는지, 아니면 개인이 스스로 주의해야 하는지에 대한 고찰은 국가 개입의 한계를 설정하는 문제와 직결된다.

훔볼트가 제시한 국가 활동의 한계에 대한 논의는 현대 사회에서도 여전히 유효하다. 국가가 개인의 삶에 어느 정도 개입해야 하는지에 대한 질문은 경찰 국가나 작은 정부를 지향하는 자유지상주의, 또는 복지 국가 모델 등 다양한 정치 철학적 논쟁의 핵심 주제로 남아 있다.

3. 2. 교육 철학

빌헬름 폰 훔볼트는 정규 대학 과정을 마치지 않았음에도 불구하고, 독일 교육사에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명으로 평가받는다. 그는 가정 교육을 받았고 프랑크푸르트(오데르)의 비아드리나 유럽 대학교와 괴팅겐의 괴팅겐 대학교에서 짧게 수학했다. 본인은 교육부 장관직을 원하지 않았으나, 1809년 프로이센 국왕의 요청으로 프리드리히 페르디난트 알렉산더 추 도나-슐로비텐 휘하의 교육국장직을 수락했다. 당시 로마 대사관에 머물기를 선호했던 그는 임명 수락을 수 주간 망설였으며, 그의 아내는 프로이센으로 동행하지 않았다. 훔볼트는 교육직에서 물러난 후 빈 대사관장으로 임명되면서 아내와 재회했다.[14]

훔볼트는 교육국장으로서 프로이센의 공교육 시스템 개혁을 주도했다. 그는 기초 학교부터 중등 교육까지 이어지는 표준화된 공교육 체계를 도입했으며, 특히 베를린 훔볼트 대학교 설립을 이끌었다. 또한, 국가 시험과 검사 제도를 표준화하고, 교육 과정, 교과서, 학습 보조 자료 등을 감독하고 설계하는 교육부 내 특별 부서를 창설했다.[15]

훔볼트의 교육 철학은 단순한 직업 훈련을 넘어서는 전인적인 인간 교육을 목표로 했다. 그는 프로이센 국왕에게 보낸 편지에서 다음과 같이 자신의 교육관을 밝혔다.[16]

> "모든 사람이 보편적으로 알아야 할 지식이 있으며, 더 중요하게는 누구에게나 필수적인 정신과 성격의 함양이 있습니다. 사람들은 특정 직업인이기 이전에, 먼저 훌륭하고 성실하며, 자신의 상황에 맞는 교양을 갖춘 인간이자 시민이어야 합니다. 이러한 바탕이 학교 교육을 통해 마련된다면, 직업 기술은 나중에 쉽게 습득할 수 있으며, 삶에서 흔히 그렇듯 언제든 자유롭게 직업을 바꿀 수도 있습니다."

이러한 훔볼트의 교육 이상은 개인의 자율성과 비판적 사고 능력을 함양하는 교양 교육(Bildung)을 강조한 것으로, 오늘날에도 교육의 본질에 대한 중요한 시사점을 던진다. 철학자 율리안 니다-뤼멜린은 훔볼트의 이상과 현대 유럽의 노동 시장 중심 교육 정책 사이의 괴리를 지적하며, 교육이 맥킨지식 효율성 추구와 훔볼트적 이상 사이에서 방향을 정해야 한다고 주장하기도 했다.[17][18]

3. 3. 국가관

훔볼트의 국가관은 그의 저서 ''국가 행위의 한계''(''Ideen zu einem Versuch, die Gränzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen'')에 잘 나타나 있다. 이 책은 1791년에서 1792년 사이에 쓰였지만, 그의 사후인 1850년에야 출판되었다.[13] 이 저작은 계몽주의 시대의 자유 사상을 강력하게 옹호하며, 국가의 역할을 최소화하고 개인의 자유로운 발전을 최대한 보장해야 한다고 주장했다.훔볼트의 사상은 후대의 자유주의 사상가들에게 큰 영향을 미쳤다. 특히 존 스튜어트 밀은 자신의 저서 ''자유론''(''On Liberty'')에서 훔볼트의 영향을 받았음을 인정했다. 훔볼트는 밀이 후에 "피해 원칙"(Harm Principle)이라고 명명한 개념, 즉 타인에게 해를 끼치지 않는 한 개인의 자유는 최대한 보장되어야 한다는 생각의 초기 형태를 제시한 것으로 평가받는다.[13]

훔볼트는 국가가 개인의 삶에 어느 정도까지 개입해야 하는지에 대해 깊이 고민했다. 그는 국가의 역할이 주로 외부의 적으로부터 국민을 보호하고 내부의 질서를 유지하는 데 한정되어야 한다고 보았다. 밀이 ''자유론''에서 독약의 위험성을 알리는 주의사항 표기를 예로 들어 정부 개입의 한계를 논한 것처럼, 훔볼트의 사상은 국가가 어느 선까지 개인의 자유로운 판단과 행동에 개입할 수 있는지에 대한 근본적인 질문을 던진다. 예를 들어, 술이나 담배에 대한 규제, 관련 세금 부과 등 현대 사회의 여러 쟁점들도 훔볼트가 제시한 '국가 활동의 한계'라는 틀 안에서 생각해 볼 수 있다.

국가가 개인의 삶에 지나치게 개입하면 경찰 국가가 될 위험이 있으며, 반대로 리버테리언처럼 경제적 자유만을 강조하며 작은 정부를 지향할 수도 있다. 또한, 스웨덴 모델과 같은 복지 국가 역시 국가의 역할에 대한 또 다른 해석으로 볼 수 있다. 훔볼트의 논의는 이러한 다양한 국가 모델에 대한 철학적 기초를 제공한다고 평가받는다.

4. 교육 개혁

빌헬름 폰 훔볼트는 정규 대학 교육을 마치지 않았음에도 불구하고, 독일 교육 역사상 가장 중요한 인물 중 한 명으로 평가받는다. 본래 교육부 장관직을 원했으나 이루지 못했고, 1809년 프로이센 국왕의 요청으로 로마 대사직을 떠나 프리드리히 페르디난트 알렉산더 추 도나-슐로비텐 휘하의 교육국 책임자가 되어 프로이센 교육 개혁을 주도했다.[14]

훔볼트는 교육국 책임자로서 프로이센 교육 시스템 전반에 걸쳐 중요한 개혁을 단행했다. 그는 초등부터 중등까지 이어지는 표준화된 공교육 시스템을 도입하고, 베를린 훔볼트 대학교 설립을 추진했으며, 국가 시험 제도를 표준화하고 교육 과정 및 교재 개발을 위한 전문 부서를 신설하는 등 교육 행정의 기틀을 마련했다.[15]

그의 교육 개혁은 단순한 직업 훈련을 넘어선 전인 교육을 지향했다. 훔볼트는 교육이 특정 기술 습득 이전에 보편적 지식과 성격 함양을 통해 개인이 훌륭한 인간이자 시민으로 성장하는 데 중점을 두어야 한다고 보았다. 이러한 기반 위에서 전문 기술 습득과 자유로운 직업 선택이 가능하다고 생각했다.[16] 이러한 훔볼트의 이상은 후대에 영향을 미쳤으나, 현대 교육의 실용주의적 경향에 대한 비판적 성찰의 계기가 되기도 한다. 철학자 율리안 니다-뤼멜린은 현대 유럽 교육 정책이 훔볼트의 이상과 거리가 멀어졌다고 지적하며, 교육의 본질에 대한 사회적 논의가 필요함을 강조했다.[17][18]

4. 1. 프로이센 교육 시스템 개혁

훔볼트는 가정 교육을 받았고 프랑크푸르트(오데르)(비아드리나 유럽 대학교)와 괴팅겐(괴팅겐 대학교)에서 대학 과정을 이수했으나 정식으로 졸업하지는 않았다. 그럼에도 불구하고 그는 독일 교육 역사상 가장 영향력 있는 인물 중 한 명으로 평가받는다. 1809년, 프로이센 국왕은 당시 로마에 있던 훔볼트에게 프리드리히 페르디난트 알렉산더 추 도나-슐로비텐 휘하의 교육국 책임자 자리를 맡아달라고 요청했다. 훔볼트는 처음에는 로마 대사직을 더 선호했지만, 결국 이 제안을 수락하여 프로이센 교육 개혁을 주도하게 되었다.[14]

훔볼트는 프로이센의 교육 시스템을 근본적으로 개혁하는 데 크게 기여했다. 그는 초등 교육부터 중등 교육까지 이어지는 표준화된 공교육 시스템을 도입했으며, 특히 베를린 훔볼트 대학교를 설립하여 고등 교육의 새로운 지평을 열었다. 또한, 국가가 주관하는 시험과 검사 제도를 표준화했으며, 교육 과정, 교과서, 학습 보조 자료 등을 체계적으로 감독하고 설계하기 위해 교육부 내에 별도의 부서를 신설했다.[15]

훔볼트가 추구한 교육 모델은 단순히 직업 훈련에 국한되지 않았다. 그는 교육의 궁극적인 목표가 개인의 전인적인 발달에 있다고 보았다. 프로이센 국왕에게 보낸 편지에서 그는 다음과 같이 자신의 교육 철학을 밝혔다.

: "일반적인 성격을 가져야 하는 특정한 종류의 지식과, 더 중요하게는 어느 누구도 없이는 살 수 없는 특정한 정신과 성격의 함양이 분명히 있습니다. 사람들은 자신의 직업에 관계없이 훌륭하고, 성실하며, 자신의 처지에 맞게 정보에 밝은 인간이자 시민이 아니라면, 숙련된 기술자, 상인, 군인 또는 사업가가 될 수 없습니다. 이러한 기반이 학교 교육을 통해 마련된다면 직업 기술은 나중에 쉽게 습득할 수 있으며, 사람은 삶에서 흔히 일어나는 것처럼 언제든지 한 직업에서 다른 직업으로 이동할 자유가 있습니다."[16]

이처럼 훔볼트는 교육을 통해 비판적 사고 능력과 교양을 갖춘 시민을 양성하는 것을 중요하게 생각했다. 철학자 율리안 니다-뤼멜린은 현대 유럽의 교육 정책이 훔볼트의 이러한 이상과는 달리, 교육을 노동 시장 진입을 위한 수단으로만 여기는 경향이 있다고 비판했다. 그는 사회가 맥킨지로 상징되는 실용주의적 교육관과 훔볼트가 제시한 인간 중심의 교육 이상 사이에서 신중한 선택을 해야 한다고 주장했다.[17][18]

4. 2. 베를린 대학교 설립

1809년, 프로이센 국왕은 로마에 머물던 훔볼트에게 교육국 책임자 직책을 제안했다. 훔볼트는 처음에는 로마 대사관에 남기를 원했으나, 결국 프리드리히 페르디난트 알렉산더 추 도나-슐로비텐(Friedrich Ferdinand Alexander zu Dohna-Schlobitten) 아래에서 교육국을 이끌게 되었다.[14]

훔볼트는 프로이센의 교육 시스템 개혁에 착수하여 중요한 업적을 남겼다. 그는 기초 학교부터 중등 교육까지 아우르는 표준화된 공교육 시스템을 도입했으며, 특히 베를린 대학교를 설립하여 근대 대학 교육의 중요한 모델을 제시했다. 또한, 교육의 질을 높이기 위해 주립 시험과 검사 제도를 표준화하고, 교육 과정, 교과서, 학습 보조 자료 등을 전문적으로 감독하고 설계하는 교육부 내 특별 부서를 신설했다.[15]

훔볼트의 교육 철학은 단순히 직업 훈련에 머무르지 않고, 개인의 전인적인 성장과 교양 함양을 중시했다. 그는 프로이센 국왕에게 보낸 편지에서 다음과 같이 자신의 교육관을 피력했다.

: "일반적인 성격을 가져야 하는 특정한 종류의 지식과, 더 중요하게는 어느 누구도 없이는 살 수 없는 특정한 정신과 성격의 함양이 분명히 있습니다. 사람들은 자신의 직업에 관계없이 훌륭하고, 성실하며, 자신의 처지에 맞게 정보에 밝은 인간이자 시민이 아니라면, 숙련된 기술자, 상인, 군인 또는 사업가가 될 수 없습니다. 이러한 기반이 학교 교육을 통해 마련된다면 직업 기술은 나중에 쉽게 습득할 수 있으며, 사람은 삶에서 흔히 일어나는 것처럼 언제든지 한 직업에서 다른 직업으로 이동할 자유가 있습니다."[16]

이는 교육이 특정 직업 기술 습득 이전에 보편적인 인간성과 시민으로서의 자질을 기르는 데 중점을 두어야 한다는 그의 신념을 잘 보여준다. 이러한 훔볼트의 교육 이념은 베를린 대학교 설립과 운영의 근간이 되었다.

5. 외교 활동

훔볼트는 1802년부터 1819년까지 외교관으로 활동하며 프로이센을 대표했다. 그는 로마와 빈에서 대사직을 수행했으며, 나폴레옹 전쟁 종결 과정과 관련된 중요한 국제 회의에 참여하여 외교적 성과를 거두었다. 그러나 프로이센 정부의 점차 강화되는 반동적인 정책에 반대하여 1819년 공직에서 물러나 이후 문학과 학문 연구에 집중했다.[19]

5. 1. 초기 외교 활동 (1802-1812)

1802년부터 훔볼트는 외교관으로서의 경력을 시작하여 1819년까지 활동했다. 그는 1802년 로마 주재 프로이센 전권대사(plenipotentiaryeng)로 임명되었으며, 나폴레옹 전쟁이 막바지에 이르던 1812년에는 빈에서 대사직을 수행했다.[19]5. 2. 나폴레옹 전쟁 시기 (1812-1815)

훔볼트는 나폴레옹 전쟁 막바지인 1812년 빈에서 프로이센 대사로 활동했다.[19] 1813년 프라하에서 열린 회의에서는 오스트리아가 프로이센 및 러시아와 연합하여 나폴레옹에 맞서 싸우도록 설득하는 데 중요한 역할을 수행했다.[19] 그는 전쟁 이후 1815년에 체결된 파리 조약과 패배한 작센과 프로이센 간의 조약에 서명했다.[19]5. 3. 빈 회의 이후 (1815-1819)

빈 회의 이후에도 훔볼트는 외교관으로서 활동을 이어갔다. 1815년에는 파리 조약과 패배한 작센과 프로이센 간의 조약에 서명했다. 1818년에는 아헨 회의에 참석하였다. 그러나 프로이센 정부의 점차 강화되는 반동적인 정책 때문에 그는 1819년 정계를 은퇴하였다. 이후 그는 오직 문학과 학문 연구에만 전념하게 되었다.[19]6. 언어학

빌헬름 폰 훔볼트는 뛰어난 언어학자로서, 언어철학과 언어인류학 분야에 큰 족적을 남겼다. 그는 고대 그리스 시인 핀다로스와 아이슈킬로스의 작품을 독일어로 번역했으며, 특히 바스크어 연구에 대한 공헌이 크다.[20] 유럽 지식인 사회에 바스크어의 중요성을 알리는 데 기여했다.

훔볼트는 언어가 단순한 의사소통 도구를 넘어 인간의 사고와 세계 인식에 깊은 영향을 미친다고 보았다. 그는 자바의 고대 카위어 연구의 서문으로 작성되어 사후 출판된 "언어의 이질성과 인류의 지적 발달에 미치는 영향"(1836)에서[23] '언어의 내적 형태'(innere Sprachform|이네레 슈프라흐포름de)라는 개념을 통해 언어 구조가 해당 언어를 사용하는 공동체의 고유한 사고방식과 세계관(Weltansicht|벨트안지히트de)을 반영한다고 주장했다.[24] 이러한 생각은 언어가 사고를 형성한다는 언어 상대성 가설(훗날 사피어-워프 가설로 발전)의 선구적인 형태로 평가받기도 한다.[26]

그의 언어관은 후대 학자들에게 많은 영향을 주었다. 노엄 촘스키는 훔볼트가 언어를 "유한한 수단을 무한히 사용하는" 체계로 본 점을 인용했으며,[25] 찰스 테일러는 언어의 창조성과 문화적 특수성을 강조한 훔볼트의 사상을 자신의 언어 철학 형성에 중요한 영향을 미친 것으로 평가했다.[28]

다만, 그의 연구에는 인도유럽어족 중심적인 시각이 반영되어 있다는 비판도 존재한다.

6. 1. 언어 연구

빌헬름 폰 훔볼트는 뛰어난 언어학자였으며, 특히 바스크어 연구에 큰 업적을 남겼다. 그는 고대 그리스 시인 핀다로스와 아이슈킬로스의 작품을 독일어로 번역하기도 했다.

훔볼트의 언어 연구 중 가장 광범위한 영향을 미친 것은 바스크어에 대한 고전어 연구이다. 그는 바스크 지방을 두 차례 방문했으며, 그 결과를 바탕으로 1821년에 Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelst der Vaskischen Sprache|프뤼풍 데어 운터주훙엔 위버 디 우어베보너 히스파니엔스 페어미텔스트 데어 바스키셴 슈프라헤de("바스크어를 통해 스페인 초기 주민에 대한 연구")를 저술했다.[20] 이 연구에서 훔볼트는 지리적 지명을 분석하여, 고대에 스페인, 남부 프랑스, 그리고 발레아레스 제도 전역에 현대 바스크어와 관련된 방언을 사용하는 종족들이 분포했다고 주장했다. 그는 이들을 고대 문헌에 등장하는 ''이베리아인''과 동일시했으며, 나아가 이들이 북아프리카의 베르베르인과 연관이 있을 것이라는 가설을 제시했다. 훔볼트의 선구적인 연구는 세부적인 면에서는 현대 언어학과 고고학의 발전에 따라 수정되었지만, 그의 기본적인 통찰은 오늘날에도 여전히 중요하게 다뤄진다. 그는 이러한 학문적 기여를 인정받아 1820년에 미국 고고학회 회원으로 선출되었고,[21] 1822년에는 미국 예술 과학 아카데미의 명예 외국인 회원이 되었다.[22]

훔볼트는 자바 섬의 고대 카위어에 관한 방대한 연구를 진행하던 중 사망했다. 그의 사후인 1836년, 이 연구의 서문이 Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts|위버 디 페어시덴하이트 데스 멘슐리헨 슈프라흐바우에스 운트 이런 아인플루스 아우프 디 가이스티게 엔트비켈룽 데스 멘셴게슐레히츠de("언어의 이질성과 인류의 지적 발달에 미치는 영향")이라는 제목으로 출판되었다.[23] 이 책에서 그는 언어 철학의 중요한 개념인 innere Sprachform|이네레 슈프라흐포름de("언어의 내적 형태")를 제시했다. 1911년 브리태니커 백과사전은 이를 다음과 같이 설명한다:

[훔볼트는 언어의] 특징과 구조가 화자들의 내면의 삶과 지식을 표현하며, 언어는 그것을 사용하는 사람들과 마찬가지로 동일한 방식과 정도로 서로 다르다는 것을 처음으로 명확하게 제시했다. 의미가 부여될 때까지 소리는 단어가 되지 않으며, 이 의미는 공동체의 사고를 구현한다. 훔볼트가 언어의 내적 형태라고 부르는 것은 문장의 부분들 사이의 관계를 나타내는 방식으로, 특정 집단의 사람들이 주변 세계를 바라보는 방식을 반영한다. 언어 형태론의 과제는 언어가 내적 형태와 관련하여 서로 다른 방식을 구별하고, 그에 따라 분류하고 배열하는 것이다.[24]

현대 언어학자 노엄 촘스키는 훔볼트가 언어를 "유한한 수단을 무한히 사용하는" 규칙 기반 시스템으로 묘사한 점을 자주 인용한다. 이는 유한한 문법 규칙으로 무한한 문장을 생성할 수 있다는 생각과 연결된다. 그러나 훔볼트 연구자인 틸만 보르셰(Tilman Borsche)는 훔볼트와 촘스키의 언어관 사이에 근본적인 차이가 존재한다고 지적한다.[25]

최근에는 훔볼트가 언어 상대성 가설(일반적으로 사피어-워프 가설로 알려짐)의 선구자로 평가받기도 한다. 이 가설은 언어가 사고방식에 영향을 미친다는 주장으로, 훔볼트 사후 약 1세기 뒤 에드워드 사피어와 벤자민 리 워프에 의해 본격적으로 발전되었다.[26]

훔볼트가 제시한 Weltansicht|벨트안지히트de('언어적 세계관')라는 개념은 영어권에서 수용되는 데 어려움을 겪어왔다. 이는 단순히 '세계관'으로 번역되는 Weltanschauung|벨트안샤우웅de과 혼동되기 쉬운데, 후자는 이데올로기나 문화적 사고방식과 더 밀접하게 연관된다. 제임스 W. 언더힐(James W. Underhill)의 연구("훔볼트, 세계관 그리고 언어", 2009) 등에도 불구하고 이러한 혼란은 여전하다. 독일의 훔볼트 학자 위르겐 트라반트(Jürgen Trabant)와 폴란드의 예르지 바르트민스키를 비롯한 루블린 학파 언어학자들은 개인적·정치적 세계관과 언어 체계에 내재된 개념적 세계관 사이의 구분을 강조한다. 언더힐은 그의 저서 "세계관 창조"(2011)와 "민족언어학과 문화 개념"(2012) 등에서 '세계 인식', '세계 개념화', '문화적 사고방식', '개인적 세계', '관점'이라는 다섯 가지 형태의 세계관을 구분하며 훔볼트의 민족언어학적 통찰을 발전시키려 노력했다. 오늘날 훔볼트적 관점에서 연구하는 대표적인 언어학자로는 언어의 의미 보편성과 개념적 차이에 대한 비교 연구를 수행한 안나 비에르지비츠카를 들 수 있다. 프랑스 루앙 민족언어학 프로젝트는 트라반트 교수와 함께 훔볼트의 언어 사상에 대한 7시간 분량의 강의 시리즈를 온라인으로 공개하기도 했다.[27]

철학자 찰스 테일러는 그의 저서 "언어 동물"(2016)에서 요한 게오르크 하만, 요한 고트프리트 헤르더와 함께 훔볼트를 자신의 언어 철학, 즉 언어의 창조적 힘과 문화적 특수성을 강조하는 "HHH" 접근 방식에 영감을 준 인물로 꼽았다.[28]

훔볼트는 언어철학과 언어인류학에 큰 공헌을 했지만, 그의 연구에는 인도유럽어족 중심적인 시각이 반영되어 있다는 비판도 존재한다. 그는 유럽 지식인 사회에 바스크어의 중요성을 널리 알린 공로가 크다.

6. 2. 언어 철학

빌헬름 폰 훔볼트는 뛰어난 언어학자였으며, 특히 바스크어 연구에 기여했다.[20] 그는 언어 철학 분야에서도 중요한 업적을 남겼다.훔볼트는 자바의 고대 카위어에 관한 연구를 진행하던 중 사망했지만, 그 서문은 1836년 "언어의 이질성과 인류의 지적 발달에 미치는 영향"(Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechtsde)이라는 제목으로 출판되었다.[23] 이 책에서 그는 '언어의 내적 형태'(innere Sprachformde)라는 중요한 개념을 제시했다. 훔볼트에 따르면, 언어의 구조는 단순히 의사소통 도구를 넘어, 그것을 사용하는 화자들의 내면적인 삶과 지식, 그리고 공동체의 사고방식을 반영한다. 그는 언어가 각기 다른 민족이 세계를 인식하고 해석하는 방식을 담고 있으며, 언어 형태론은 이러한 '내적 형태'의 차이를 밝히고 분류하는 것을 목표로 삼아야 한다고 주장했다.[24]

훔볼트는 언어를 "유한한 수단을 무한히 사용하는"(infinite use of finite means영어) 체계로 보았다. 이는 한정된 문법 규칙으로 무한한 문장을 생성할 수 있는 언어의 창조적 능력을 강조한 것으로, 후대의 언어학자 노엄 촘스키가 자주 인용하기도 했다. 그러나 훔볼트 연구자인 틸만 보르셰(Tilman Borsche) 등은 촘스키의 해석과 훔볼트 본래의 언어관 사이에는 중요한 차이가 있다고 지적한다.[25]

훔볼트의 사상은 이후 언어 상대성 가설, 흔히 사피어-워프 가설로 알려진 이론의 선구적인 형태로 평가받기도 한다.[26] 그는 언어가 단순히 생각을 표현하는 도구가 아니라, 생각 자체를 형성하는 틀로서 작용한다고 보았다. 이러한 관점은 그가 제시한 '벨트안지히트'(Weltansichtde) 개념과 연결된다. 이는 언어가 특정 문화권의 고유한 세계관을 담고 있다는 생각이지만, 때로는 이데올로기적 함의와 연관되어 영어권에서는 수용에 어려움을 겪기도 했다. 위르겐 트라반트(Jürgen Trabant)나 예르지 바르트민스키 같은 학자들은 개인적·정치적 세계관과 언어에 내재된 개념적 세계관을 구분해야 함을 강조한다.

제임스 W. 언더힐(James W. Underhill)은 훔볼트의 관점을 발전시켜 세계 인식, 세계 개념화, 문화적 사고방식 등 다섯 가지 형태의 세계관을 구분하며 언어와 문화, 이데올로기 간의 관계를 탐구했다. 안나 비에르지비츠카 역시 훔볼트적 관점에서 언어 간 의미 보편성과 개념적 차이를 비교 연구하는 대표적인 언어학자이다.

찰스 테일러는 그의 저서 "언어 동물"(2016)에서 요한 게오르크 하만, 요한 고트프리트 헤르더와 함께 훔볼트를 언어의 창조적 힘과 문화적 특수성을 강조하는 자신의 언어 철학("HHH" 접근 방식)에 큰 영향을 준 사상가로 평가했다.[28]

훔볼트는 언어철학과 언어인류학에 큰 공헌을 했지만, 그의 연구에는 인도유럽어족 중심적인 시각이 반영되었다는 비판도 존재한다.

6. 3. 언어와 사고의 관계

빌헬름 폰 훔볼트는 언어가 단순한 의사소통 도구를 넘어 인간의 사고와 세계 인식에 깊은 영향을 미친다고 보았다. 그는 언어의 다양성이 곧 세계관의 다양성으로 이어진다고 생각했으며, 이러한 생각은 그의 언어 철학의 핵심을 이룬다.

훔볼트는 1836년 사후 출판된 저서 "언어의 이질성과 인류의 지적 발달에 미치는 영향"(Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechtsde)의 서문에서[23] 언어의 '내적 형태'(innere Sprachformde)라는 중요한 개념을 제시했다. 그에 따르면, 각 언어는 고유한 내적 구조와 형식을 가지고 있으며, 이는 해당 언어를 사용하는 공동체의 독특한 사고방식과 세계를 바라보는 관점, 즉 '세계관'(Weltansichtde)을 반영한다. 소리가 의미를 부여받아 단어가 되며, 이 의미에는 공동체의 사고가 담겨 있다는 것이다.[24] 즉, 언어의 문법적 구조와 어휘는 단순히 외부 세계를 묘사하는 것을 넘어, 그 세계를 인식하고 이해하는 방식 자체를 형성한다는 주장이다.

훔볼트의 이러한 사상은 후대 언어학에 큰 영향을 미쳤다. 노엄 촘스키는 언어를 "유한한 수단을 무한히 사용하는" 규칙 기반 시스템으로 본 훔볼트의 설명을 인용하기도 했지만, 훔볼트 연구자인 틸만 보르셰(Tilman Borsche)는 둘 사이에 깊은 철학적 차이가 있다고 지적한다.[25] 또한 훔볼트는 20세기 에드워드 사피어와 벤자민 리 워프가 발전시킨 언어 상대성 가설(흔히 사피어-워프 가설로 알려짐)의 선구자로 여겨지기도 한다.[26]

그러나 훔볼트가 사용한 '벨트안지히트'(Weltansichtde) 개념은 단순히 '세계관'으로 번역되는 '벨트안샤우웅'(Weltanschauungde)과 구분될 필요가 있으며, 이러한 개념적 차이로 인해 영어권에서 그의 연구가 온전히 수용되는 데 어려움이 있었다. 독일의 현대 훔볼트 학자인 위르겐 트라반트(Jürgen Trabant) 등이 이러한 구분을 명확히 하려 노력하고 있다. 제임스 W. 언더힐(James W. Underhill)은 훔볼트의 생각을 발전시켜 세계 인식, 세계 개념화, 문화적 사고방식 등 다양한 형태의 세계관을 구분하고 비교 언어학 연구를 수행했다. 안나 비에르지비츠카 역시 훔볼트적 관점에서 언어 간의 의미 보편성과 개념적 차이를 탐구하는 연구를 활발히 진행하고 있다. 프랑스의 루앙 민족언어학 프로젝트는 훔볼트 언어 사상에 대한 강의 시리즈를 공개하기도 했다.[27]

철학자 찰스 테일러는 그의 저서 "언어 동물"(2016)에서 요한 게오르크 하만, 요한 고트프리트 헤르더와 함께 훔볼트를 언어의 창조적 힘과 문화적 특수성을 강조하는 자신의 언어 철학("HHH" 접근 방식)에 영감을 준 인물로 꼽았다.[28]

다만, 언어철학과 언어인류학에 큰 기여를 했음에도 불구하고, 그의 연구 태도에는 인도유럽어족 중심적인 시각이 반영되어 있다는 비판도 존재한다.

6. 4. 민족언어학

빌헬름 폰 훔볼트는 뛰어난 언어학자로서 핀다로스와 아이슈킬로스의 작품을 독일어로 번역했으며, 특히 바스크어 연구에 중요한 업적을 남겼다.[20] 그는 바스크 지방을 두 차례 방문한 경험을 바탕으로 "바스크어를 통해 스페인 초기 주민에 대한 연구"(1821)를 저술했다. 이 연구에서 훔볼트는 지리적 지명을 분석하여, 고대에 바스크어와 관련된 언어를 사용하는 종족들이 스페인, 남부 프랑스, 발레아레스 제도까지 넓게 분포했을 것이라고 주장했다. 그는 이들을 고대 문헌에 등장하는 이베리아인과 동일시하고, 북아프리카의 베르베르인과도 관련이 있을 수 있다고 추정했다. 훔볼트의 이러한 선구적인 연구는 현대 언어학과 고고학의 발전에 따라 세부 내용이 수정되었지만, 그의 기본적인 문제 제기는 여전히 영향을 미치고 있다. 그의 학문적 성과는 국제적으로도 인정받아 1820년 미국 고고학회 회원,[21] 1822년 미국 예술 과학 아카데미 명예 외국인 회원으로 선출되었다.[22]훔볼트는 자바의 고대 카위어에 대한 방대한 연구를 진행하던 중 세상을 떠났으나, 그 서문은 사후인 1836년 "언어의 이질성과 인류의 지적 발달에 미치는 영향"이라는 제목으로 출판되었다.[23] 이 책에서 그는 언어 철학의 중요한 개념인 "언어의 내적 형태"를 제시했다. 훔볼트는 언어가 단순히 소리의 집합이 아니라, 의미가 부여되어 공동체의 사고방식을 담아내는 그릇이라고 보았다. 그가 말한 "언어의 내적 형태"는 각 언어가 문장 구조 등을 통해 세계를 인식하고 표현하는 고유한 방식을 의미하며, 이는 곧 그 언어를 사용하는 민족의 세계관을 반영한다고 설명했다.[24]

훔볼트의 사상은 후대 언어학에 큰 영향을 미쳤다. 노엄 촘스키는 언어를 "유한한 수단을 무한히 사용하는" 규칙 기반 시스템으로 본 훔볼트의 설명을 인용하기도 했지만, 훔볼트 연구자 틸만 보르셰(Tilman Borsche)는 두 사람의 언어관 사이에 근본적인 차이가 있다고 지적한다.[25] 또한 훔볼트는 에드워드 사피어나 벤자민 리 워프가 발전시킨 언어 상대성 가설(흔히 사피어-워프 가설로 알려짐)의 선구자로 평가받기도 한다.[26]

훔볼트가 제시한 Weltansicht|벨트안지히트de(언어적 세계관) 개념은 그의 민족언어학 연구의 핵심이지만, 영어권에서는 종종 이데올로기적 함의를 지닌 Weltanschauung|벨트안샤우웅de(세계관)과 혼동되어 수용에 어려움을 겪었다. 독일의 훔볼트 학자 위르겐 트라반트(Jürgen Trabant)는 이러한 개념적 차이를 강조했으며, 폴란드의 예르지 바르트민스키 등 루블린 학파 언어학자들도 언어에 내재된 개념 체계로서의 세계관과 개인적·정치적 세계관을 구분해야 한다고 주장한다. 제임스 W. 언더힐(James W. Underhill)은 "훔볼트, 세계관 그리고 언어"(2009), "세계관 창조: 언어, 이데올로기 및 은유"(2011), "민족언어학과 문화 개념"(2012) 등의 저서를 통해 훔볼트적 관점에서 언어적 세계관과 개인의 역할 사이의 관계를 탐구하며, 세계 인식, 세계 개념화, 문화적 사고방식, 개인적 세계, 관점이라는 다섯 가지 형태의 세계관을 구분하여 훔볼트 사상의 복잡성을 설명하고자 했다. 현대 언어학자 중에서는 안나 비에르지비츠카가 훔볼트적 관점에서 언어의 의미 보편성과 개념적 차이에 대한 비교 연구를 활발히 수행하고 있다. 프랑스의 루앙 민족언어학 프로젝트는 트라반트 교수와 함께 훔볼트의 언어 사상에 대한 강의 시리즈를 온라인으로 제공하기도 했다.[27]

찰스 테일러는 그의 저서 "언어 동물"(2016)에서 요한 게오르크 하만, 요한 고트프리트 헤르더와 함께 훔볼트를 자신의 언어 철학, 즉 언어의 창조적 힘과 문화적 특수성을 강조하는 "HHH" 접근법에 영감을 준 사상가로 꼽았다.[28]

이처럼 훔볼트는 언어철학과 언어인류학에 지대한 공헌을 했지만, 그의 연구에는 인도유럽어족 중심적인 시각이 반영되어 있다는 비판도 존재한다.

7. 저작 활동

빌헬름 폰 훔볼트는 언어학, 정치철학, 인류학, 미학 등 다방면에 걸쳐 중요한 저술을 남겼다. 그의 연구는 당대는 물론 후대의 학문 발전에도 큰 영향을 미쳤으며, 특히 언어와 인간 정신의 관계, 그리고 개인의 자유와 국가의 역할에 대한 깊이 있는 통찰을 보여준다.

대표적인 저서로는 자유주의 사상의 고전으로 꼽히는 《국가 활동의 한계를 결정하기 위한 시론》(1792년 집필, 1851년 출간)이 있다. 이 책에서 훔볼트는 개인의 자유로운 발전을 최우선 가치로 두고 국가의 개입은 최소화되어야 한다고 주장했으며, 이는 존 스튜어트 밀의 『자유론』에도 상당한 영향을 미쳤다.[1] 또한, 언어 연구 분야에서는 《언어의 이질성과 인류의 지적 발전에 미치는 영향》(1836)을 통해 언어가 단순한 의사소통 도구를 넘어 인간의 사고방식과 세계관 형성에 결정적인 역할을 한다는 혁신적인 주장을 펼쳤다. 이 외에도 고대 그리스 문학과 역사, 바스크어 연구 등 다양한 주제에 대한 저술을 남겼다. 주요 저작에 대한 자세한 목록과 설명은 아래 하위 섹션을 통해 확인할 수 있다.

7. 1. 주요 저서 목록

- 《신에 관한 소크라테스와 플라톤》(원제: ''Sokrates und Platon über die Gottheit''). 1787–1790

- 《국가 활동의 한계를 결정하기 위한 시론》(원제: ''Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen''). 1792 (1851년 출간).[1]

- * 이 책은 존 스튜어트 밀의 『자유론』에 큰 영향을 주었다. 정부가 어느 정도까지 국민의 자유를 제한할 수 있는지, 개인은 정부의 간섭 없이 어느 정도까지 자유로운 의사결정을 해야 하는지에 대해 고찰했다. 이러한 사상은 베를린 대학교 설립 이념에도 영향을 미쳐, 기존의 전문직 교육 중심 대학과 다른 교양 중심 대학 모델을 제시하는 데 기여했다. 국가가 과도하게 개입하면 경찰 국가가 될 수 있으며, 반대로 경제적인 측면에만 집중하는 작은 정부나 복지 국가 모델 등 다양한 국가 형태에 대한 논의의 기초를 제공했다.

- * 한국어 번역: 니시무라 미노루 편역, 『국가 활동의 한계』, 교토대학 학술출판회 근대사회사상 컬렉션, 2019.

- 《성(性)의 차이에 대하여》(원제: ''Ueber den Geschlechtsunterschied''). 1794

- 《남성과 여성 형태에 대하여》(원제: ''Ueber männliche und weibliche Form''). 1795

- 《비교 인류학 개요》(원제: ''Plan einer vergleichenden Anthropologie''). 1797.

- 《18세기》(원제: ''Das achtzehnte Jahrhundert''). 1797.

- 《미학적 시도 I. – 괴테의 헤르만과 도로테아에 대하여》(원제: ''Ästhetische Versuche I. – Ueber Göthes Herrmann und Dorothea''). 1799.

- 《라티움과 헬라스》(원제: ''Latium und Hellas''). 1806

- 《그리스 자유 국가의 쇠퇴와 멸망사》(원제: ''Geschichte des Verfalls und Untergangs der griechischen Freistaaten''). 1807–1808.

- 《핀다로스의 "올림피아 오데"》(원제: ''Pindars "Olympische Oden"''). 그리스어 번역, 1816.

- 《아이스킬로스의 "아가멤논"》(원제: ''Aischylos' "Agamemnon"''). 그리스어 번역, 1816.

- 《다양한 언어 발전 시대와 관련된 비교 언어 연구에 대하여》(원제: ''Ueber das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung''). 1820.

- 《역사가의 과제에 대하여》(원제: ''Ueber die Aufgabe des Geschichtsschreibers''). 1821.

- 《바스크어를 이용한 스페인 초기 주민에 대한 연구》(원제: ''Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelst der vaskischen Sprache''). 1821.

- 《문법 형태의 발생과 사상 발전에 미치는 영향에 대하여》(원제: ''Ueber die Entstehung der grammatischen Formen und ihren Einfluss auf die Ideenentwicklung''). 1822.

- 《글쓰기와 언어 구조와의 관계에 대하여》(원제: ''Ueber die Buchstabenschrift und ihren Zusammenhang mit dem Sprachbau''). 1824.

- 《오양구렌 신부의 일본어 문법에 대한 고찰》(1826). 멜코르 오양구렌 데 산타 이네스의 일본어 문법에 대한 서평. https://web.archive.org/web/20160426030206/http://ionas-editions.com/en/2016/04/18/1826-w-de-humboldt-notice-sur-la-grammaire-japonaise-2/ 온라인 자료

- 《마하바라타에 알려진 바가바드 기타로 알려진 에피소드에 대하여》(원제: ''Ueber die unter dem Namen Bhagavad-Gítá bekannte Episode des Mahá-Bhárata''). 1826.

- 《이중 수(雙數)에 대하여》(원제: ''Ueber den Dualis''). 1827.

- * 한국어 번역: 무라오카 신이치 역·해설, 『쌍수에 관하여』, 신서관, 2006.

- 《남태평양 제도의 언어에 대하여》(원제: ''Über die Sprache der Südseeinseln''). 1828.

- 《실러와 정신적 발전의 경로에 대하여》(원제: ''Ueber Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung''). 1830.

- 《괴테의 두 번째 로마 체류에 대한 비평》(원제: ''Rezension von Goethes Zweitem römischem Aufenthalt''). 1830.

- 《언어의 이질성과 인류의 지적 발전에 미치는 영향》(원제: ''Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts''). 1836. (흔히 '카비어 연구 서설'로 알려짐)

- * 한국어 번역: 가메야마 켄키치 역, 『언어와 정신 카비어 연구 서설』, 호세이대학 출판국, 1984 (온디맨드판 2011).

- * 한국어 번역: 오카다 류헤이 역, 『언어와 인간』, 유마니 서방, 1998 (쇼겐샤 초판 1950 복각).

- * 한국어 번역: 클라우스 루멜 외 역, 『인간 형성과 언어』, 이문사, 1989.

8. 평가 및 영향

빌헬름 폰 훔볼트는 철학, 교육, 언어학 등 여러 분야에 걸쳐 깊은 영향을 남긴 인물이다. 그의 사상과 업적은 프로이센뿐만 아니라 후대 유럽 지성사 전반에 중요한 족적을 남겼다.

훔볼트의 자유주의 사상은 그의 저서 ''국가 행위의 한계''에 잘 나타나 있으며, 이는 존 스튜어트 밀과 같은 후대 사상가들에게 큰 영감을 주었다. 그는 개인의 자유와 발전을 중시하며 국가의 역할을 제한해야 한다는 주장을 펼쳤다.

교육 분야에서 훔볼트는 프로이센의 교육 시스템 개혁을 이끌었으며, 특히 베를린 훔볼트 대학교 설립의 기초가 된 인문주의적 교육 이념을 제시했다. 그는 단순한 직업 훈련을 넘어선 전인적 교양 교육(Bildung|빌둥de)의 중요성을 강조했다.

언어학 분야에서도 훔볼트는 독창적인 기여를 했다. 그는 언어가 단순한 의사소통 도구를 넘어 민족의 사고 방식과 세계관을 반영한다고 보았으며, "언어의 내적 형태"와 같은 개념을 통해 언어와 사고의 관계를 탐구했다. 이러한 그의 언어 철학은 노엄 촘스키의 생성문법 이론이나 사피어-워프 가설 등 후대 언어학 연구에 영향을 미쳤다.

8. 1. 자유주의 사상에 대한 영향

훔볼트는 철학자로서 1791년에서 1792년 사이에 ''국가 행위의 한계''를 저술했다. 이 책은 계몽주의 시대의 자유에 대한 가장 대담한 주장 중 하나로 평가받지만, 훔볼트 사후인 1850년에야 출판되었다.[13] 이 저서는 후대의 중요한 자유주의 사상가인 존 스튜어트 밀의 ''자유론''에 큰 영향을 미쳤으며, 밀을 통해 훔볼트의 사상이 영어권 세계에 널리 알려지게 되었다.[13]훔볼트는 ''국가 행위의 한계''에서 밀이 나중에 '피해 원칙'이라고 명명한 개념, 즉 개인의 행위가 타인에게 해를 끼치지 않는 한 국가는 간섭해서는 안 된다는 생각의 초기 형태를 제시했다.[13] 밀은 훔볼트의 영향을 받아 "정부가 어느 정도까지 국민의 자유를 제한할 수 있는가"와 "국민은 어느 정도까지 자신의 자유로운 판단에 따라 정부의 간섭 없이 의사결정을 해야 하는가"와 같은 문제를 깊이 탐구했다. 예를 들어, 독성 물질에 대한 경고 표시를 정부가 강제해야 하는지, 아니면 개인이 스스로 위험을 인지하고 판단해야 하는지에 대한 논의는 개인의 자유와 정부 역할 사이의 중요한 문제를 제기한다. 이는 개인의 판단 능력과 자율성의 문제와도 연결된다.

이러한 개인의 자율성과 발전을 중시하는 사상은 훔볼트의 교육관으로도 이어졌다. 그는 프랑스 혁명 이후 국가 주도 교육에 대한 논쟁 속에서, 기존의 전문직 양성 위주 대학과 달리 개인의 전인적 발달과 교양 함양을 목표로 하는 대학 이념을 제시했다. 이러한 이념은 베를린 대학교 설립의 기초가 되었다.

훔볼트가 제기한 '국가 활동의 한계' 문제는 현대 사회에서도 여전히 중요한 논쟁거리이다. 예를 들어 술이나 담배에 대한 규제 및 관련 세금 부과 등은 국가가 개인의 자유와 복지에 어느 정도까지 개입해야 하는지에 대한 질문을 던진다. 국가의 개입 범위에 따라 사회는 개인의 자유를 극도로 제한하는 경찰 국가가 될 수도 있고, 자유지상주의자들이 주장하는 작은 정부나 혹은 스웨덴과 같은 복지 국가 모델을 추구할 수도 있다.

8. 2. 교육 개혁에 대한 영향

빌헬름 폰 훔볼트는 정규 대학 교육을 마치지 않았음에도 불구하고, 독일 교육 역사상 가장 영향력 있는 인물 중 한 명으로 평가받는다. 그는 본래 교육부 장관직을 원했으나 이루지 못했고, 1809년 프로이센 국왕의 요청에 따라 프리드리히 페르디난트 알렉산더 추 도나-슐로비텐 휘하에서 교육국 책임자 직책을 맡게 되었다.[14]

훔볼트는 교육국 책임자로서 프로이센의 교육 시스템 개혁을 주도했다. 그는 기초 학교부터 중등 교육까지 이어지는 표준화된 공교육 시스템을 도입했으며, 이는 이후 독일 교육 시스템의 근간이 되었다. 특히 베를린 훔볼트 대학교의 설립은 그의 교육 철학을 집약적으로 보여주는 성과로 꼽힌다. 또한, 교육의 질을 관리하고 객관성을 확보하기 위해 주립 시험과 검사 제도를 표준화했으며, 교육과정, 교과서, 학습 보조 자료 등을 체계적으로 감독하고 개발하는 전담 부서를 교육부 내에 설치했다.[15]

훔볼트의 교육 철학은 단순한 직업 훈련을 넘어선 전인 교육(Bildung)에 중점을 두었다. 그는 프로이센 국왕에게 보낸 편지에서 다음과 같이 자신의 교육관을 피력했다.[16]

> "일반적인 성격을 가져야 하는 특정한 종류의 지식과, 더 중요하게는 어느 누구도 없이는 살 수 없는 특정한 정신과 성격의 함양이 분명히 있습니다. 사람들은 자신의 직업에 관계없이 훌륭하고, 성실하며, 자신의 처지에 맞게 정보에 밝은 인간이자 시민이 아니라면, 숙련된 기술자, 상인, 군인 또는 사업가가 될 수 없습니다. 이러한 기반이 학교 교육을 통해 마련된다면 직업 기술은 나중에 쉽게 습득할 수 있으며, 사람은 삶에서 흔히 일어나는 것처럼 언제든지 한 직업에서 다른 직업으로 이동할 자유가 있습니다."

즉, 훔볼트는 특정 분야의 전문가를 양성하기 이전에, 비판적 사고 능력과 폭넓은 교양을 갖춘 성숙한 인간이자 시민을 기르는 것을 교육의 본질적인 목표로 삼았다. 이러한 인문주의적 교육 이상은 당시 프로이센 사회의 개혁 요구와 맞물려 큰 반향을 일으켰다.

훔볼트의 교육 이상은 현대 사회에도 여전히 유효한 시사점을 던진다. 철학자 율리안 니다-뤼멜린은 훔볼트의 전인 교육 이상과 현대 유럽 교육 정책이 점차 노동 시장의 요구에 맞춰 효율성과 실용성을 강조하는 경향 사이의 간극을 지적하며, 교육의 본질에 대한 근본적인 성찰을 촉구하기도 했다. 이는 훔볼트의 교육 철학이 시대를 초월하여 현대 교육의 방향성에 대한 중요한 질문을 제기하고 있음을 보여준다.[17][18]

8. 3. 언어학에 대한 영향

훔볼트는 1836년 출판된 그의 언어 철학에 관한 책 서문("언어의 이질성과 인류의 지적 발달에 미치는 영향")에서 "언어의 내적 형태"라는 개념을 소개했다.[23] 1911년 브리태니커 백과사전에 따르면, 그는 다음과 같이 설명했다.[24][언어의] 특징과 구조는 화자들의 내면의 삶과 지식을 표현하며, 언어는 그것을 사용하는 사람들과 마찬가지로 동일한 방식과 정도로 서로 달라야 한다는 것을 처음으로 명확하게 제시했습니다. 의미가 부여될 때까지 소리는 단어가 되지 않으며, 이 의미는 공동체의 사고를 구현합니다. 훔볼트가 언어의 내적 형태라고 부르는 것은 문장의 부분들 사이의 관계를 나타내는 방식으로, 특정 집단의 사람들이 주변 세계를 바라보는 방식을 반영합니다. 언어 형태론의 과제는 언어가 내적 형태와 관련하여 서로 다른 방식을 구별하고, 그에 따라 분류하고 배열하는 것입니다.

이러한 생각은 후대 언어학에 영향을 미쳤다. 노엄 촘스키는 훔볼트가 언어를 "유한한 수단을 무한히 사용하는" 규칙 기반 시스템으로 묘사한 것을 자주 인용하는데, 이는 유한한 수의 문법 규칙으로 무한한 수의 문장을 생성할 수 있다는 생성문법의 핵심 아이디어와 연결된다. 그러나 훔볼트 연구자 틸만 보르셰(Tilman Borsche)는 훔볼트와 촘스키의 언어관 사이에 깊은 차이가 존재한다고 지적하기도 한다.[25]

또한 훔볼트는 1세기 후 에드워드 사피어와 벤자민 리 워프에 의해 발전된 언어 상대성 가설(일반적으로 사피어-워프 가설로 알려짐)의 선구자로 평가받기도 한다.[26]

훔볼트가 '벨트안지히트'(Weltansichtde)라고 칭한 언어적 세계관 개념은, 단순히 '세계관'으로 번역되는 '벨트안샤우웅'(Weltanschauungde)과는 구분되며, 영어권 국가에서 그의 연구가 수용되는 데 있어 논쟁점이 되기도 했다. 제임스 W. 언더힐(James W. Underhill)은 "훔볼트, 세계관 그리고 언어"(2009), "세계관 창조: 언어, 이데올로기 및 은유"(2011), "민족언어학과 문화 개념"(2012) 등의 연구를 통해 이 개념을 탐구하며, 세계 인식, 세계 개념화, 문화적 사고방식, 개인적 세계, 관점이라는 다섯 가지 형태의 세계관을 구분하여 훔볼트의 민족언어학적 관점을 발전시키려 했다. 위르겐 트라반트(Jürgen Trabant)나 예르지 바르트민스키와 같은 학자들은 개인적·정치적 세계관과 언어에 내재된 개념 체계로서의 세계관 사이의 차이를 강조한다. 현대 언어학자 중에서는 안나 비에르지비츠카가 훔볼트적 관점에서 언어의 의미 보편성과 개념적 차이에 대한 비교 연구를 수행한 대표적 인물로 평가받는다. 프랑스의 루앙 민족언어학 프로젝트(Rouen Ethnolinguistics Project)는 베를린 전문가인 트라반트 교수와 함께 훔볼트의 언어 사상에 대한 7시간 분량의 강의 시리즈를 온라인으로 공개하기도 했다.[27]

찰스 테일러는 그의 저서 "언어 동물: 인간 언어 능력의 완전한 형태"(2016)에서 요한 게오르크 하만, 요한 고트프리트 헤르더와 함께 훔볼트를 자신의 언어 철학("HHH" 접근 방식)에 영감을 준 인물로 언급하며, 언어의 창조적 힘과 문화적 특수성을 강조했다.[28]

참조

[1]

서적

Modern Faith and Thought

William B. Eerdmans Publishing

[2]

서적

Praguiana, 1945–1990

John Benjamins Publishing

[3]

웹사이트

Humboldt

https://www.collinsd[...]

HarperCollins

2019-07-11

[4]

사전

Humboldt

2019-07-11

[5]

사전

Humboldt, Alexander von

http://www.lexico.co[...]

Oxford University Press

2021-05-12

[6]

서적

Liberalism: The Life of an Idea

[7]

웹사이트

APS Member History

https://search.amphi[...]

2021-04-05

[8]

백과사전

Humboldt, Friedrich Heinrich Alexander von

[9]

서적

Lives of the brothers Humboldt, Alexander and William

Harper and Brothers

[10]

웹사이트

Michael von Schweder (10) und Elisabeth Blomenfelt, gen. Persdotter (11) - von-Humboldt_de

http://www.von-humbo[...]

[11]

서적

Alexander von Humboldt: A Concise Biography

Princeton University Press

[12]

웹사이트

Wilhelm von Humboldt

http://plato.stanfor[...]

[13]

백과사전

Wilhelm von Humboldt

https://plato.stanfo[...]

Metaphysics Research Lab, Stanford University

2024-06-28

[14]

서적

Die Brüder Humboldt

[15]

서적

Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia

Penguin Group

[16]

논문

Profiles of educators: Wilhelm von Humboldt (1767–1835)

[17]

뉴스

Bologna-Prozess: Die Chance zum Kompromiss ist da

http://www.zeit.de/2[...]

2015-11-29

[18]

웹사이트

WILHELM VON HUMBOLDT

http://www.ibe.unesc[...]

2019-11-22

[19]

서적

Studies in International History

[20]

서적

Deutschland. Globalgeschichte einer Nation

C. H. Beck

[21]

웹사이트

American Antiquarian Society Members Directory

http://www.americana[...]

[22]

웹사이트

Book of Members, 1780–2010: Chapter H

http://www.amacad.or[...]

American Academy of Arts and Sciences

2014-08-07

[23]

저널

Wilhelm von Humboldt's Study of the Kawi Language: The Proof of the Existence of the Malayan-Polynesian Language Culture

http://www.schilleri[...]

2014-07-12

[24]

백과사전

Humboldt, Karl Wilhelm von

[25]

서적

Sprachansichten. Der Begriff der menschlichen Rede in der Sprachphilosophie Wilhelm von Humboldts

Klett-Cotta

[26]

서적

Through the Language Glass

Picador

[27]

강의

The Jurgen Trabant Wilhelm von Humboldt Lectures

https://webtv.univ-r[...]

[28]

서적

The Language Animal: The Full Shape of the Human Linguistic Capacity

Harvard University Press

[29]

서적

Fichtean Elements in Wilhelm von Humboldt's Philosophy of Language

https://books.google[...]

Rodopi

[30]

사전

Humboldt

http://www.dictionar[...]

[31]

웹인용

Wilhelm - Französisch-Übersetzung - Langenscheidt Deutsch-Französisch Wörterbuch

https://de.langensch[...]

Langenscheidt

2018-10-20

[32]

웹인용

Duden {{!}} von {{!}} Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Synonyme, Herkunft

https://www.duden.de[...]

2018-10-20

[33]

서적

Longman Pronunciation Dictionary

Longman

[34]

서적

Lives of the brothers Humboldt, Alexander and William

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com