세포내이입

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

세포내이입은 세포가 외부 물질을 내부로 들이는 과정으로, 일리아 메치니코프에 의해 식세포 작용이 발견된 후, 1963년 크리스티앙 드 뒤브에 의해 세포내이입이라는 용어가 제안되었다. 세포내이입 경로는 클라트린 매개, 카베올리 매개, 거대음작용, 식세포작용의 네 가지로 분류되며, 최근에는 클라트린 의존성 및 비의존성으로 분류하는 것이 더 적절하다는 주장이 제기된다. 세포내이입은 초기 엔도솜, 후기 엔도솜, 리소좀을 포함한 다양한 세포 내 구성 요소를 통해 진행되며, 병원체의 숙주 세포 침입이나 식물의 영양분 흡수에도 중요한 역할을 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 세포 과정 - 감수분열

감수분열은 유성생식을 하는 생물에서 배우자를 형성하는 세포분열 과정으로, 염색체 수를 줄여 유전적 다양성을 확보하며, 감수분열 I과 II 두 단계로 구성되어 상동염색체 및 자매염색분체 분리, 독립적 분리 및 교차를 통해 유전적 다양성을 증가시키지만, 염색체 비분리 오류는 염색체 이상 질환을 유발할 수 있고 진핵생물 유성생식과 진화에 필수적인 과정이다. - 세포 과정 - 괴사

괴사는 세포 손상으로 인해 생체 내에서 조절 없이 일어나는 세포 사멸의 한 형태로, 응고괴사, 액화괴사 등 다양한 유형으로 분류되며 허혈, 감염 등 여러 원인에 의해 발생하고 벌거숭이두더지쥐처럼 세포자멸사 대체 기전으로 활용되기도 한다. - 막생물학 - 포스파티딜에탄올아민

포스파티딜에탄올아민은 세포막의 주요 인지질로서 동물세포에서 심장 기능, 지단백질 분비, 혈액 응고, 아난다마이드 합성에 관여하고, 세균에서는 막 인지질의 음전하 중화, 막 단백질 구조 형성, 다약물 수송체 기능에 필수적이며, 식품 내 마이야르 반응을 통해 산화 스트레스 유발 및 혈관 질환, 당뇨병과의 연관성이 연구된다. - 막생물학 - 소포 (세포)

소포는 막으로 둘러싸인 작은 주머니 모양의 구조물로, 세포 내 물질 수송, 소화, 분비, 세포간 신호 전달, 세포 외부 물질 소화 및 배출 등 다양한 기능을 수행하며, 특히 세포외소포체는 질병과의 연관성으로 주목받고 있고, 클라트린, COPI, COPII, SNARE 단백질 등이 소포 형성 및 수송에 관여한다.

2. 세포내이입의 역사

식세포 작용은 1882년 일리야 메치니코프에 의해 처음 발견되었다.[2] 이후 '세포내이입'이라는 용어는 1963년 드 뒤브가 제안하였다.[1]

3. 세포내이입 경로

세포내이입 경로는 전통적으로 다음과 같이 네 가지 주요 유형으로 분류된다.[35][3]

그러나 최근 연구에 따르면, 단순히 형태학적 특징만으로 세포내이입 경로를 분류하는 것이 부적절할 수 있으며, 각 경로가 클라트린이나 다이나민과 같은 특정 단백질에 의존하는지에 따라 분류하는 것이 더 정확할 수 있다는 의견이 제시되고 있다.[3] 각 경로의 구체적인 메커니즘과 다양한 분류 방식에 대해서는 아래 하위 섹션에서 더 자세히 설명한다.

3. 1. 클라트린 매개 세포내이입 (수용체 매개 세포내이입)

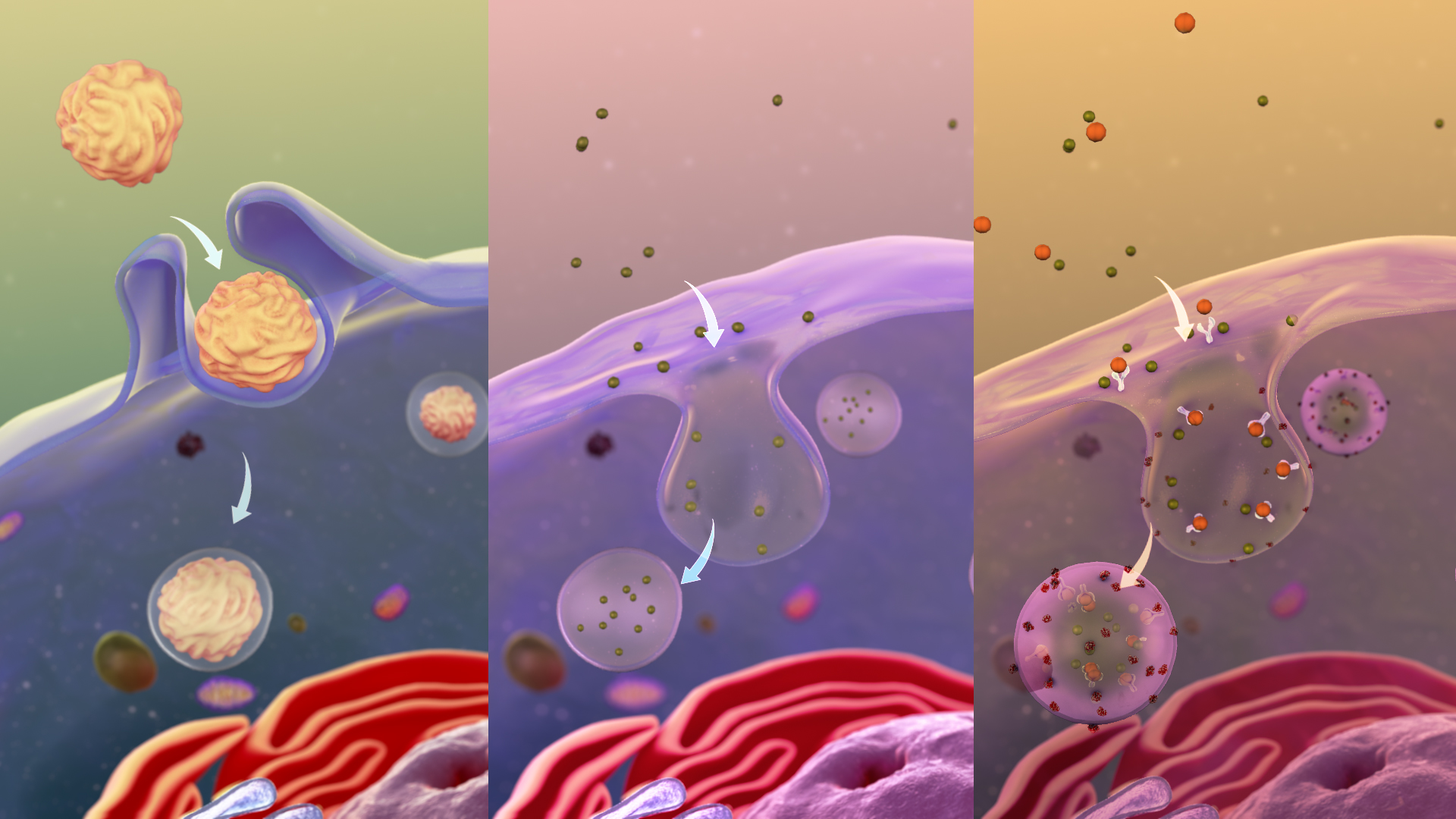

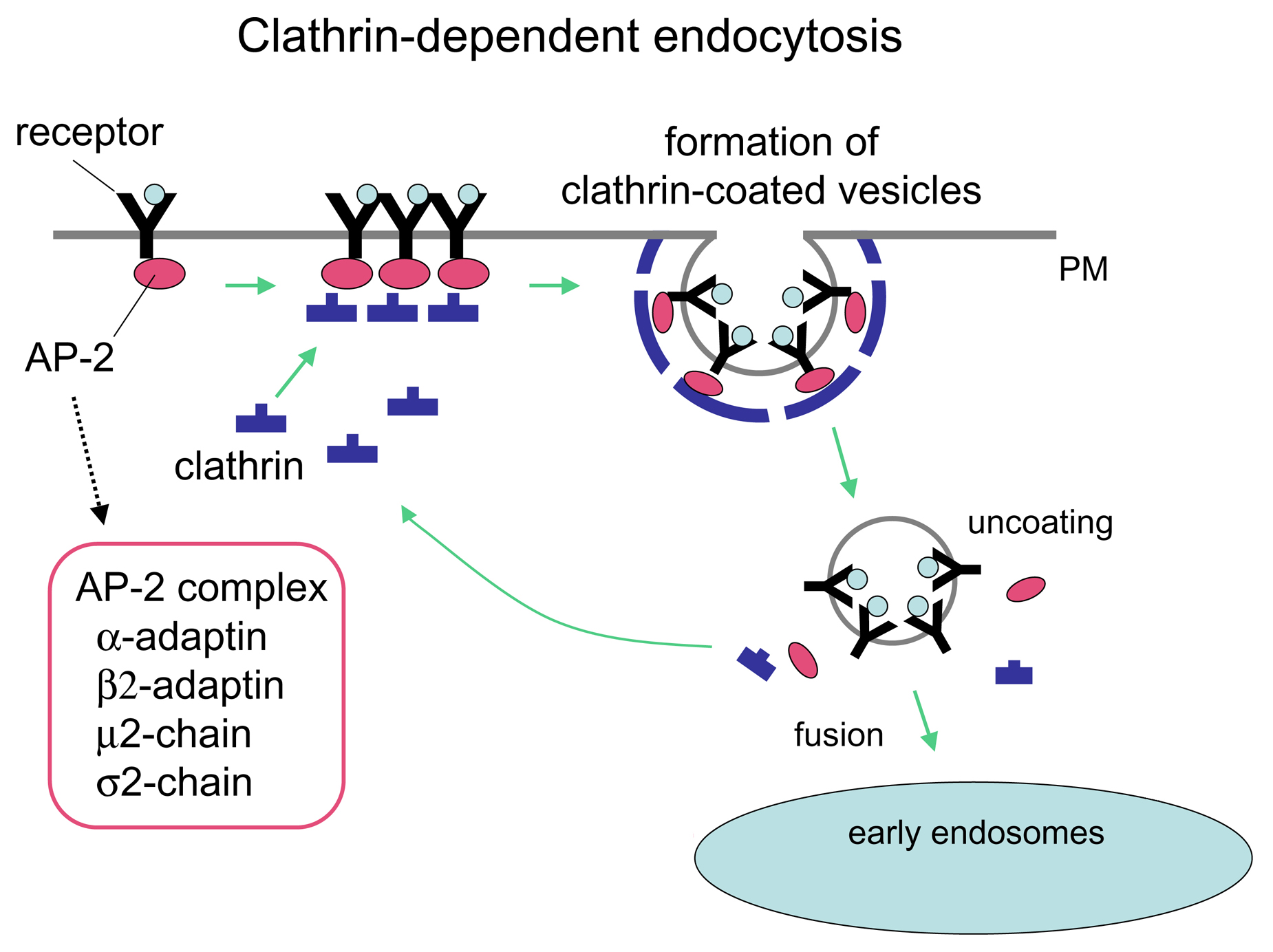

클라트린 매개 세포내이입은 세포가 특정 분자를 선택적으로 세포 안으로 받아들이는 주요 경로이며, 수용체 매개 세포내이입이라고도 불린다. 이 과정은 세포 외부의 특정 물질(리간드)이 세포막 표면에 있는 특정 수용체 단백질에 결합하면서 시작된다. 리간드와 결합한 수용체는 세포막의 특정 부위로 모이는데, 이 부위는 세포질 쪽에서 클라트린이라는 단백질이 격자 모양으로 달라붙어 오목하게 들어간 '클라트린 피막 홈'(clathrin-coated pit|영어)이다.[4][5]

클라트린은 막을 안쪽으로 더욱 함입시켜 결국 세포막으로부터 작은 주머니 모양의 소포를 떨어져 나오게 만든다. 이 소포는 클라트린 단백질로 둘러싸여 있어 '클라트린 피막 소포'(클라트린 외피 소포, CCV)라고 불린다.[4][21][22][23] 이 과정은 세포내이입 경로 중 가장 빈번하게 일어나며 가장 잘 연구된 방식이다.[19][20]

클라트린 피막 홈이 형성되고 소포로 떨어져 나오기까지는 약 1분 정도의 시간이 걸리며,[52] 이 과정에는 클라트린 외에도 여러 보조 단백질이 필요하다. AP2 어댑터(AP2 adaptor|영어) 복합체는 특정 수용체(화물)를 인식하여 피막 홈으로 모으는 역할을 하며, 다이나민(`dynamin|영어`)이라는 단백질은 소포가 세포막에서 완전히 분리되도록 목 부분을 조여 끊어주는 역할을 한다. 어댑틴(`adaptin|영어`)과 같은 다른 연결 단백질들도 이 과정에 관여한다.

이렇게 만들어진 클라트린 피막 소포의 지름은 약 100nm 정도이다.[4] 소포가 세포질 안으로 들어오면, 수 초 내에 클라트린 피막은 분리되어 떨어져 나간다. 피막이 벗겨진 소포는 세포 내 소기관인 엔도솜과 융합한다. 초기 엔도솜 내부는 프로톤 펌프의 작용으로 산성 상태(낮은 pH)를 유지하는데, 이 산성 환경 때문에 대부분의 수용체는 결합하고 있던 리간드와 분리된다. 분리된 수용체는 다시 세포막으로 이동하여 재활용되고, 엔도솜 내부에 남은 리간드는 후기 엔도솜을 거쳐 리소좀으로 보내져 분해되거나 세포 내 다른 필요한 곳으로 운반된다.

클라트린 매개 세포내이입은 세포가 필요로 하는 특정 분자들을 효율적으로 농축하여 흡수할 수 있게 해준다. 예를 들어, 혈액 속의 저밀도 지질단백질(LDL)을 제거하는 LDL 수용체, 철 이온(ferric ion|영어)을 운반하는 트랜스페린을 받아들이는 트랜스페린 수용체, 표피성장인자(EGF)와 같은 성장 인자 수용체, 그리고 항체 등이 이 경로를 통해 세포 내로 들어온다.[5][5]

클라트린 분자 자체는 190 kD 크기의 중쇄(heavy chain, CHC)와 25 kD 크기의 경쇄(light chain, CLC)로 구성된다. 이들은 세 개씩 모여 다리가 세 개 달린 모양의 '트리스켈리온'(triskelion|영어)이라는 기본 구조를 이루며, 여러 개의 트리스켈리온이 서로 엮여 소포를 감싸는 다각형 격자 모양의 피막을 형성한다.[50][51]

클라트린 피막 홈과 소포의 존재는 1976년 토머스 로스(Thomas F Roth|영어)와 키스 R. 포터(Keith R. Porter)에 의해 전자현미경 관찰을 통해 처음 알려졌다.[27] 이 구조가 저밀도 지질단백질(LDL) 흡수에 중요하다는 사실은 1977년 리처드 G. 앤더슨(Richard G. Anderson|영어), 마이클 스튜어트 브라운(Michael S. Brown), 조지프 골드스타인(Joseph L. Goldstein)에 의해 밝혀졌다.[28] 클라트린 단백질 자체는 1976년 바버라 피어스(Barbara Pearse)가 처음 분리하고 정제하여 그 존재를 확인했다.[29]

3. 2. 카베올리 매개 세포내이입

카베올리( caveolae영어)는 클라트린 피막이 없는 세포내이입 싹 중에서 가장 흔하게 발견되는 구조이다.[3][7] 이 구조는 콜레스테롤과 결합하는 단백질인 카베올린( caveolin영어, Vip21)과 함께 콜레스테롤 및 당지질이 풍부한 이중층 막으로 이루어져 있다.[7] 카베올리는 지름이 약 50nm 정도인 플라스크 모양의 작은 홈 형태를 띠며, 그 모양이 마치 작은 동굴(cave영어)과 비슷하여 이러한 이름이 붙여졌다.[36][7]

카베올리는 모든 세포 유형에서 발견되는 것은 아니지만, 특정 세포에서는 매우 풍부하게 존재한다. 예를 들어 평활근, 제1형 허파꽈리세포(호흡허파꽈리세포), 섬유모세포, 지방세포, 그리고 혈관내피세포 등에서는 세포막 표면적의 최대 3분의 1까지 카베올리가 차지할 수 있다.[37][7]

포토사이토시스( potocytosis영어)는 카베올리를 통해 수용체에 결합한 특정 분자를 세포 안으로 흡수하는 수용체 매개 세포내이입의 한 형태이다.[36][8] 다른 세포내이입 경로와는 다르게, 포토사이토시스를 통해 들어온 물질은 리소좀과 같은 세포 소기관으로 전달되지 않고 직접 세포질로 방출되는 특징을 가진다.[8]

카베올리의 형성은 카베올린 단백질 패밀리(CAV1, CAV2, CAV3)에 의해 조절된다. 이 중 CAV1과 CAV2는 주로 근육이 아닌 세포에서, CAV3는 근육 세포에서 카베올리 형성을 담당한다.[30] 이 단백질들은 ER에서 합성되어 올리고머를 형성한 후, 골지체를 거쳐 세포 표면으로 이동하여 카베올리 형성에 참여한다.[30] 카베올리 형성은 고정된 구조를 만드는 것이 아니라, 세포막의 장력이 증가하는 등의 특정 조건 하에서는 해체될 수 있는 가역적인 과정이다.[30]

카베올린 단백질은 α-나선 구조를 포함하는 소수성 영역을 가지고 있으며, 이 부분이 막에 삽입되고 단백질들이 서로 모여 올리고머를 형성하면서 막을 구부러지게 하여 카베올리 특유의 구조를 만든다.[31][32] 또한, 중합효소 I, 전사 방출 인자(transcript release factor), 혈청 결핍 반응 단백질(serum deprivation response protein) 등 다른 단백질들도 카베올리 조립 과정에 관여하는 것으로 연구되었다.[31] CAV1 단백질은 카베올리 형성 외에도 CDC42와 같은 작은 G 단백질에 결합하여 그 활성을 조절함으로써 막 수송 과정에 영향을 미치기도 한다.[31]

카베올리 형성은 세포막의 지질 구성, 특히 지질 래프트라고 불리는 특정 영역의 분자 배열 방식과 관련이 있을 것으로 여겨진다.[32] 카베올린 단백질이 콜레스테롤과 상호작용하며 막의 안쪽 면에 결합하면, 막에 힘이 가해져 자연스럽게 구부러짐이 발생한다. 이러한 카베올린 올리고머의 결합은 막의 장력을 변화시켜 싹(bud)이 형성되고 결국 카베올리 소포가 만들어지도록 유도한다.[32]

3. 3. 거대음작용 (Macropinocytosis)

거대음작용(macropinocytosis|매크로피노사이토시스영어)은 세포막(원형질막)의 매우 주름진 영역에서 일어나는 세포내이입의 한 형태이다.[38][9] 이는 세포막이 주머니처럼 안으로 움푹 들어가 함입된 후, 꼬집히듯 막에서 분리되어 소포(마크로피노솜, macropinosome영어)를 형성하는 과정이다.[38][9] 이 기작을 통해 다량의 세포외액을 세포 내로 흡수한다.[33]

형성되는 소포의 지름은 0.5μm에서 5μm 정도이며,[38][9] 때로는 0.2μm에서 10μm 범위에 이르기도 한다.[33] 소포 안에는 클라트린 피막 소포의 약 100배에 달하는 많은 양의 세포외액과 그 안에 녹아 있는 세포외 분자들이 들어간다.[38][9] 이러한 물질 흡수는 특정 수용체를 통하지 않고 비특이적, 무작위적으로 일어나며,[38][9] 흡수되는 물질의 종류나 크기에 소포의 크기나 형태가 의존하지 않는다.[33]

형성된 소포는 세포질로 이동하여 주로 엔도솜이나 리소좀과 같은 다른 소포와 융합한다.[38][9] 하지만 반드시 리소좀과 융합하는 것은 아니며, 다른 엔도솜에 비해 내용물이 외부로 새어 나오기 쉽다는 특징이 있다.[33]

거대음작용은 음작용(피노사이토시스)의 한 종류이며,[33] 클라트린과 다이나민에 의존하지 않는 세포내이입 경로로 분류된다.[10]

3. 4. 식세포작용 (Phagocytosis)

식세포작용은 세포가 지름 약 0.75μm보다 큰 입자, 예를 들어 작은 크기의 먼지 입자, 세포 잔해, 미생물, 세포자멸사한 세포 등을 세포 내로 결합하고 흡수하는 과정이다.[3] 이 과정은 특정한 세포들만 수행하며, 수용체 매개 세포내이입이나 카베올리 경로보다 훨씬 큰 막 영역을 흡수한다.

식세포작용은 죽은 세포나 박테리아와 같은 큰 물질을 세포가 섭취하는 과정으로, 이 물질들을 큰 소포 안에 가둔다. 이 소포는 즉시 리소좀과 융합하여 내부 물질을 가수분해 효소로 소화시킨다. 소화된 물질은 이후 세포질로 방출된다.

백혈구 중 호중구, 단핵구, 대식세포는 식세포라고도 불리며, 이들 세포에서 식세포작용이 특히 발달해 있다. 일반적으로 식세포작용은 이러한 식세포들이 세균이나 바이러스 같은 병원성 미생물이나 이물질을 분해하고 제거하는 기작을 의미하며, 면역 시스템의 중요한 부분을 담당하는 생체 항상성 유지 기능 중 하나로 간주된다.

식세포가 식세포작용을 통해 대상을 섭취하려면, 그 대상을 이물질로 인식해야 한다. 인식 조건으로는 (1) 적절한 크기(수 μm 정도)와 (2) 표면이 양전하를 띠거나 소수성인 것 등이 있지만, 이러한 조건은 항체 등에 의한 선택적 인식에 비해 덜 엄격하며 비선택적이라고 할 수 있다. 이 때문에 식세포작용은 체내에 침입한 이물질을 비교적 비선택적으로 제거하여, 면역에 의한 생체 방어의 첫 번째 방어선 역할을 한다.

식세포작용은 체내에 침입한 세균 등 병원 미생물을 제거하는 중요한 생체 방어 기전이다. 감염 초기에 침입한 미생물을 호중구나 대식세포가 탐식하여 병원체를 제거한다. 또한, 대식세포는 탐식하여 세포 내에서 분해한 이물질 조각을 세포 표면에 제시(항원 제시)한다. 이를 헬퍼 T 세포가 인식하면 그 항원에 특이적인 항체 생성을 촉진하는 '''항원 제시 세포'''로서의 역할을 수행한다. 이는 감염 초기뿐 아니라 더 많은 병원체가 침입했을 때 대응할 수 있도록 고도화된 면역 시스템으로 정보를 전달하는 역할을 한다.

한편, 병원체 입장에서는 식세포작용으로 제거되는 것이 불리하므로, 이를 회피하는 다양한 기전을 발달시킨 경우가 많다. 예를 들어, 일부 병원 세균은 협막이나 점액층이라는 다당류나 펩티드 분비물 층으로 자신을 감싸 식세포의 탐식을 피한다. 이러한 회피 기전은 병원체의 생존에 유리하게 작용하며, 숙주에게는 병원성을 높이는 요인이 되어 의학적으로 문제가 되는 경우가 많다.

또한, 바이러스와 같은 편성 세포 내 기생체나 일부 세포 내 기생체 세균(이질균, 살모넬라, 결핵균 등)은 증식 장소인 숙주 세포 내부로 침입할 때 세포내이입을 이용하는 것으로 알려져 있다. 아데노바이러스처럼 엔벨로프가 없는 바이러스는 주로 세포내이입을 통해 세포에 침입하며, 인플루엔자 바이러스처럼 엔벨로프를 가진 바이러스도 세포내이입을 이용한다.

대부분의 세균에게 식세포에 섭취되는 것은 리소좀에 의한 살균으로 이어지지만, 일부 세균은 엔도솜 막을 녹여 세포질로 탈출하거나, 엔도솜의 성질을 바꿔 리소좀과의 융합을 방해하거나, 리소좀 내 활성산소에 저항성을 보이는 등 다양한 방법으로 살균을 피하고 세포 내에 침입하여 감염을 일으킨다. 이러한 세포 내 기생성 세균 중에는 오히려 적극적으로 세포내이입을 유도하여 대식세포나 상피 세포 등에 섭취되려는 기전을 가진 것도 있다.

3. 5. 기타 경로

최근 연구에 따르면, 기존의 형태학적 분류(클라트린 매개 세포내이입, 카베올리, 거대음작용, 식세포작용)만으로는 세포내이입 과정을 충분히 설명하기 어려울 수 있다. 대신 특정 경로가 클라트린이나 다이나민 단백질에 의존하는지에 따라 분류하는 것이 더 적절하다는 의견이 제시되고 있다.[3] 포식작용이 아니면서 클라트린에 의존하지 않는 세포내이입의 구체적인 작동 방식에 대한 연구는 아직 진행 중이다.

클라트린에 의존하지 않는 세포내이입 경로는 크게 다이나민 의존성 경로와 다이나민 비의존성 경로로 나눌 수 있다.[10]

참고로, 클라트린 매개 세포내이입은 클라트린과 다이나민 모두에 의존하는 유일한 주요 경로로 알려져 있다.

4. 세포내이입의 주요 구성 요소

포유류 세포의 세포내이입은 별개의 막 구획을 통해 이루어진다. 세포내이입에 사용된 구성요소는 세포막(원형질막)에서 분자를 안으로 들여와 다시 세포 표면으로 돌려보내거나(초기 엔도솜 및 재활용 엔도솜), 분해시킨다(후기 엔도솜 및 리소좀).[35] 세포내이입 경로의 주요 구성요소는 다음과 같다.[35]

- '''초기 엔도솜''' (Early endosome): 세포내이입된 소포가 처음 만나는 구조물로, 세포 표면에서 들어오는 다양한 종류의 소포를 받는다.[40][12] 주로 세포 주변부에 위치하며, 물질을 분류하는 기능을 수행한다. 내부의 약산성 환경에서 수용체와 리간드를 분리시키고, 많은 수용체를 다시 세포 표면으로 재활용시킨다.[40][41][12][13] 또한, 트랜스사이토시스(transcytosis영어) 경로로 가거나, 다소포체(multivesicular body영어, MVB) 또는 엔도솜 운반 소포(endosomal carrier vesicle영어, ECV) 형태로 후기 구획으로 이동할 물질을 분류하기도 한다.[40][12]

- '''후기 엔도솜''' (Late endosome): 초기 엔도솜, 골지체, 포식작용 경로의 포식소체 등에서 온 물질을 받아 리소좀으로 보내기 전 최종적으로 분류하는 역할을 한다.[42][14] 리소좀 막 당단백질이나 산성 가수분해효소 등을 포함하며, 내부 환경은 초기 엔도솜보다 더 산성(약 pH 5.5)이다.[42] 6-인산 만노스 표지가 붙은 리소좀 효소를 수송하는 경로의 일부이기도 하다.[42]

- '''리소좀''' (Lysosome): 세포내이입 경로의 마지막 단계에 해당하는 세포 소기관이다.[43] 약 40여 종의 다양한 가수분해효소를 가지고 있으며, pH 4.8 정도의 강한 산성 환경을 유지한다.[43][15] 소포체에서 합성되어 골지체에서 가공된 이 효소들을 이용해 세포 내 노폐물이나 외부에서 유입된 지방, 탄수화물, 단백질 등 다양한 거대분자를 분해한다.[43][44][45][15] 분해 산물은 세포질로 다시 보내져 세포 활동에 재사용된다.[15]

아이소솜(eisosome영어)이 효모에서 세포내이입의 관문 역할을 한다는 보고도 있다.[46][18]

4. 1. 초기 엔도솜 (Early Endosome)

초기 엔도솜은 세포내이입 경로의 첫 번째 구획으로, 세포내이입된 소포가 처음으로 만나는 구조물이다.[40][12] 주로 세포의 가장자리(주변부)에 위치하며, 세포막 표면에서 오는 대부분의 소포를 받아들인다.[40][12]초기 엔도솜은 특징적인 관상 소포 구조를 가지는데, 최대 지름 1μm의 소포와 여기에 연결된 약 50nm 지름의 대롱(튜불)으로 이루어져 있다.[40][12] 내부 환경은 프로톤 펌프의 작용으로 약산성(pH 6 근처)을 띤다.[40][12]

초기 엔도솜의 주요 기능은 물질을 분류하는 것이다.[40][12] 세포막에서 클라트린 피복 소포 형태로 들어온 물질은, 소포가 클라트린을 벗고 초기 엔도솜과 융합하면서 내부로 들어오게 된다. 엔도솜 내부의 약산성 환경은 수용체의 구조 변화를 유발하여 대부분의 수용체가 리간드와 분리되도록 한다.[40][12] 이렇게 분리된 수용체는 주로 엔도솜의 대롱 부분을 통해 다시 세포막으로 돌아가 재활용된다.[40][12]

한편, 수용체에서 분리된 리간드나 다른 물질들은 이후 경로로 나뉘어 이동한다. 일부는 트랜스사이토시스( transcytosis영어 ) 경로를 통해 다른 세포 영역으로 이동하거나, 다소포체( multivesicular body영어, MVB) 또는 엔도솜 운반 소포( endosomal carrier vesicle영어, ECV) 형태로 후기 엔도솜이나 리소좀으로 보내져 분해 과정을 거치게 된다.[40][12]

4. 2. 후기 엔도솜 (Late Endosome)

후기 엔도솜은 세포내이입으로 들어와 리소좀으로 가는 물질을 받는 구획이다.[42][14] 이는 초기 엔도솜이 성숙된 형태로 볼 수 있으며, 초기 엔도솜에서 온 물질뿐만 아니라 생합성 경로의 골지체나 포식작용 경로의 포식소체로부터 온 물질도 받는다.[42][14] 후기 엔도솜은 리소좀 막 당단백질이나 산성 가수분해효소와 같은 리소좀의 특징적인 구성 요소를 포함하고 있다.[42] 내부는 산성 환경(약 pH 5.5)을 유지하며,[42] 만노스 6-인산 표지가 붙은 리소좀 효소를 수송하는 만노스 6-인산 수용체 경로의 일부이기도 하다.[42] 후기 엔도솜은 물질이 리소좀으로 전달되기 전에 최종적으로 분류하는 역할을 수행하는 것으로 여겨진다.[42] 이후 리소좀과 결합하거나 골지체에서 온 소포와 합쳐져 내부 물질의 소화 과정에 참여한다.4. 3. 리소좀 (Lysosome)

리소좀은 세포내이입 경로의 마지막 구획이다.[43] pH 4.8의 강한 산성 환경을 가지며,[43] 전자 현미경(EM)으로 관찰 시 일반적으로 직경 1μm에서 2μm 크기의 액포 형태로 보이고 내부는 전자 밀도가 높게 나타난다.[15][43] 리소좀은 세포의 주요 가수분해 구획으로 간주되며,[16][17][43][44] 약 40여 종의 가수분해효소를 포함하고 있다.[45] 이 효소들은 소포체에서 합성되고 골지체에서 변형 과정을 거쳐 리소좀으로 운반된다.[15][45]리소좀의 주요 기능은 세포 내로 유입된 물질이나 세포 내 불필요한 물질, 예를 들어 세포 노폐물, 지방, 탄수화물, 단백질 및 기타 거대분자를 단순한 화합물로 분해하는 것이다.[15] 이렇게 분해된 산물은 세포질로 다시 방출되어 세포 활동에 필요한 새로운 물질을 합성하는 데 재활용된다.[15]

물질은 주로 후기 엔도솜으로부터 리소좀으로 전달된다. 후기 엔도솜 자체가 성숙하여 리소좀이 되거나, 기존의 리소좀과 융합하는 과정을 거친다. 리소좀은 리소좀 막 단백질과 활성 상태의 리소좀 가수분해효소를 많이 포함하고 있지만, 만노스-6-인산 수용체는 가지고 있지 않다.[17]

5. 병원체와 세포내이입

식작용과 같은 세포내이입 과정은 원래 체내에 침입한 세균 등 병원 미생물을 제거하기 위한 중요한 생체 방어 기전이다. 감염 초기 단계에서 호중구나 대식세포와 같은 식세포가 침입한 미생물을 탐식하여 제거하는 역할을 한다. 식세포는 죽은 세포나 박테리아와 같은 비교적 큰 대상을 세포 안으로 섭취하여 소포에 가두고, 이 소포는 리소좀과 합쳐져 내부의 물질을 가수분해 효소로 소화시킨다. 소화된 물질은 세포질로 방출된다.

식세포는 대상을 이물질로 인식해야 식작용을 시작할 수 있다. 이 인식 과정은 대상의 크기(수 µm 정도), 표면 전하(양전하), 소수성 등의 물리적 특성에 기반하지만, 항체 등을 이용한 선택적 인식보다는 비선택적인 경향이 강하다. 이러한 비선택성 덕분에 식세포는 다양한 종류의 이물질을 효과적으로 제거하며, 면역 시스템의 첫 번째 방어선 역할을 수행한다.

특히 대식세포는 병원체를 탐식하고 분해한 뒤, 그 조각(항원)을 세포 표면에 제시하는 항원 제시 세포로서의 기능도 수행한다. 헬퍼 T 세포가 이 항원을 인식하면, 해당 항원에 특이적인 항체 생성이 촉진되어 더 강력하고 고도화된 면역 반응으로 이어지게 된다. 이는 초기 방어뿐만 아니라 대규모 감염에 대응하는 데 중요한 역할을 한다.

그러나 많은 병원체는 이러한 식작용에 의한 제거를 피하기 위해 다양한 생존 전략을 진화시켰다. 예를 들어, 일부 병원성 세균은 협막이나 점액층 같은 다당류나 펩티드 분비물로 자신을 감싸 식세포의 인식을 방해하고 탐식을 회피한다. 이러한 회피 능력은 병원체의 생존율을 높이고 숙주에게 더 심각한 질병을 유발할 수 있어 의학적으로 중요한 문제가 된다.

한편, 바이러스나 특정 세균과 같은 편성 세포 내 기생체 및 세포 내 기생체(예: 이질균, 살모넬라, 결핵균)는 숙주 세포 내에서 증식하기 위해 오히려 세포내이입 과정을 적극적으로 이용한다. 아데노바이러스처럼 엔벨로프가 없는 바이러스나 인플루엔자 바이러스처럼 엔벨로프를 가진 바이러스 중 일부도 세포내이입을 통해 숙주 세포 안으로 침입한다.

세균의 경우, 대부분은 식세포에 섭취되면 리소좀에 의해 살균되지만, 일부 세포 내 기생 세균은 다양한 방법으로 이를 극복한다. 엔도솜 막을 파괴하고 세포질로 탈출하거나, 엔도솜의 성질을 변화시켜 리소좀과의 융합을 막거나, 리소좀 내의 활성산소에 대한 저항성을 보이는 등의 방식으로 생존하며 세포 내 감염을 일으킨다. 일부 세균은 오히려 대식세포나 상피세포 등에 의한 세포내이입을 유도하여 세포 내부로 침투하기도 한다.

6. 식물과 세포내이입

견고한 세포벽을 가진 식물 세포에서도 세포내이입이 일어나며, 이를 통해 영양분을 흡수하는 경우가 있다.

과거에는 식물이 분자 구조가 작은 무기질만 흡수하고, 모든 유기물은 식물 체내에서 합성된다고 여겨졌다. 분자가 큰 유기물은 세포벽과 세포막을 통과하여 세포 내로 들어가는 것이 불가능하다고 생각되었기 때문이다. 그러나 최근 연구에 따르면 식물도 세포내이입에 의해 유기물을 세포 내로 직접 흡수하는 것이 확인되었다.

식물의 세포벽은 셀룰로스 등으로 구성된 단단한 구조를 가지지만, 수용성 물질을 통과시킬 수 있다. 일부 유기물(예: 헤모글로빈)이 세포벽을 통과하여 세포막에 닿으면 세포막에 부분적인 틈이 생겨 큰 분자를 받아들일 수 있게 된다. 세포 내로 들어온 유기물은 효소 등의 작용으로 분해되어 영양분이 된다.

참조

[1]

서적

Glossary of Genetics: Classical and Molecular.

https://books.google[...]

Springer-Verlag

1991

[2]

웹사이트

Ilya Mechnikov - Biographical

https://www.nobelpri[...]

2016-10-10

[3]

서적

Endocytosis

Oxford University Press

[4]

논문

Molecular mechanism and physiological functions of clathrin-mediated endocytosis

2011-07

[5]

논문

The structural era of endocytosis

1999-07

[6]

논문

Clathrin polymerization exhibits high mechano-geometric sensitivity

2017-02

[7]

논문

The multiple faces of caveolae

2007-03

[8]

논문

Potocytosis. Robert Feulgen Lecture

2001-08

[9]

논문

Macropinocytosis: regulated coordination of endocytic and exocytic membrane traffic events

2006-11

[10]

논문

Molecular mechanism of Fast Endophilin-Mediated Endocytosis

2020-06

[11]

논문

The GTPase-activating protein GRAF1 regulates the CLIC/GEEC endocytic pathway

2008-11

[12]

논문

Endocytosis and molecular sorting

[13]

논문

Endocytosis

1997-07

[14]

논문

Late endosomes derive from early endosomes by maturation

1991-05

[15]

논문

Lysosome

1965-11

[16]

논문

Membrane transport in the endocytic pathway

1995-08

[17]

논문

Lysosome-endosome fusion and lysosome biogenesis

2000-05

[18]

논문

Eisosomes mark static sites of endocytosis

2006-02

[19]

논문

Molecular structure, function, and dynamics of clathrin-mediated membrane traffic

2014-05

[20]

논문

Clathrin-independent pathways do not contribute significantly to endocytic flux

2014-09

[21]

논문

Clathrin-coated pits: vive la différence?

2007-08

[22]

논문

Focusing on clathrin-mediated endocytosis

2008-06

[23]

논문

Clathrin-mediated endocytosis: the physiological mechanism of vesicle retrieval at hippocampal synapses

2007-12

[24]

논문

Coats and vesicle budding

1997-03

[25]

논문

The curious status of the Golgi apparatus

1998-12

[26]

논문

Spatial control of coated-pit dynamics in living cells

1999-05

[27]

논문

Yolk Protein Uptake In The Oocyte Of The Mosquito Aedes Aegypti. L

1964-02

[28]

논문

Role of the coated endocytic vesicle in the uptake of receptor-bound low density lipoprotein in human fibroblasts

1977-03

[29]

논문

Clathrin: a unique protein associated with intracellular transfer of membrane by coated vesicles

1976-04

[30]

논문

Caveolae

2018-04

[31]

논문

Endocytosis unplugged: multiple ways to enter the cell

2010-03

[32]

논문

Chirality-induced budding: a raft-mediated mechanism for endocytosis and morphology of caveolae?

2007-05

[33]

간행물

2006-03

[34]

논문

The Structural Era of Endocytosis

http://www.sciencema[...]

2009-06-19

[35]

서적

Endocytosis

Oxford University Press

[36]

서적

인체생리학

라이프사이언스

2011-03-01

[37]

저널

The multiple faces of caveolae

2007-03

[38]

저널

Macropinocytosis: regulated coordination of endocytic and exocytic membrane traffic events

2006-11

[39]

저널

The GTPase-Activating Protein GRAF1 Regulates the CLIC/GEEC Endocytic Pathway

2008-11

[40]

저널

Endocytosis and molecular sorting

[41]

저널

Endocytosis

http://physrev.physi[...]

2009-06-19

[42]

저널

Late endosomes derive from early endosomes by maturation

1991-05

[43]

저널

Membrane transport in the endocytic pathway

1995-08

[44]

저널

Lysosome-endosome fusion and lysosome biogenesis

http://jcs.biologist[...]

2000-05-01

[45]

서적

Studies on Lysosomes

[46]

저널

Eisosomes mark static sites of endocytosis

2006

[47]

저널

Clathrin-coated pits: vive la différence?

2007-08

[48]

저널

Focusing on clathrin-mediated endocytosis

2008-06

[49]

저널

Clathrin-mediated endocytosis: the physiological mechanism of vesicle retrieval at hippocampal synapses

2007-12

[50]

저널

Coats and vesicle budding

1997-03

[51]

저널

The curious status of the Golgi apparatus

1998-12

[52]

저널

Spatial control of coated-pit dynamics in living cells

1999-05

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com