안진경 (709년)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

안진경은 709년에 태어난 당나라의 문신이자 서예가이다. 그는 현종 때 진사에 급제하여 관직에 나섰으며, 안녹산의 난 당시 평원군 태수로 의병을 일으켜 항쟁했다. 이후 이희열의 난에 휘말려 784년에 사형당했지만, 충신의 표상으로 칭송받았다. 안진경은 '안체'로 불리는 독창적인 해서체를 창시하여 서예사에 큰 영향을 미쳤으며, 그의 작품은 현재까지도 서예 교육의 중요한 자료로 활용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 태자태사 - 장손무기

장손무기는 수나라 장군 장손승의 아들이자 당 태종의 처남으로, 당나라 건국과 현무문의 변에 공을 세워 당 태종의 측근으로 중용되었으나, 고종 때 측천무후 옹립을 반대하다 모함으로 자결한 당나라 초기의 정치가이자 외척이다. - 태자태사 - 양소 (처도)

양소는 북주 평정, 수나라 개국에 기여하고 황태자 책봉을 도왔으나, 수 양제의 시샘으로 파직되어 사사된 수나라의 1등 공신이다. - 낭야 안씨 - 안량

안량은 후한 말 원소 휘하의 장수로, 200년 조조와의 전투에서 관우에게 죽임을 당했으며, 삼국지연의에서는 더욱 용맹하게 묘사된다. - 낭야 안씨 - 안사고

안사고는 6세기 후반에서 7세기 전반에 활동한 당나라의 학자이자 관료로, 훈고학에 정통하여 《한서》 주석을 남겼으며, 《오경정의》 편찬에 참여하고 고구려 원정 중 사망했다. - 당나라의 진사 - 마식 (당나라)

마식은 당나라 중기의 인물로, 헌종 연간에 진사과에 급제하여 문종 연간에 재상이 되었으나 환관과의 관계로 파면되어 절도사로 좌천되었다. - 당나라의 진사 - 우승유

우승유는 당나라 덕종 연간에 태어나 진사시에 급제하고 재상과 지방관을 역임했으며, 이덕유와 대립하여 우이의 당쟁을 일으켰고, 《현괴록》의 저자로 849년에 사망했다.

2. 생애

709년에 안소보(顏昭甫)의 아들인 안유정(顏惟貞)의 아들로 태어났다. 현종 때 진사에 급제하고, 비서성의 교서랑에 임명되어 전적을 교정하는 일을 맡았다. 감찰어사를 거쳐 전중시어사에 승진했지만, 양국충과의 갈등으로 753년 45세 때 평원군태수로 전출되었다.

현종 때 평원태수로 있을 무렵, 안녹산의 난이 일어나자 사촌형인 안고경(顏杲卿)과 함께 의용병을 모집하여 난의 진압에 참여하였다. 그러나 안고경은 안녹산에게 사로잡혀 처형되었다.

2. 1. 가문 배경 및 초기 생애

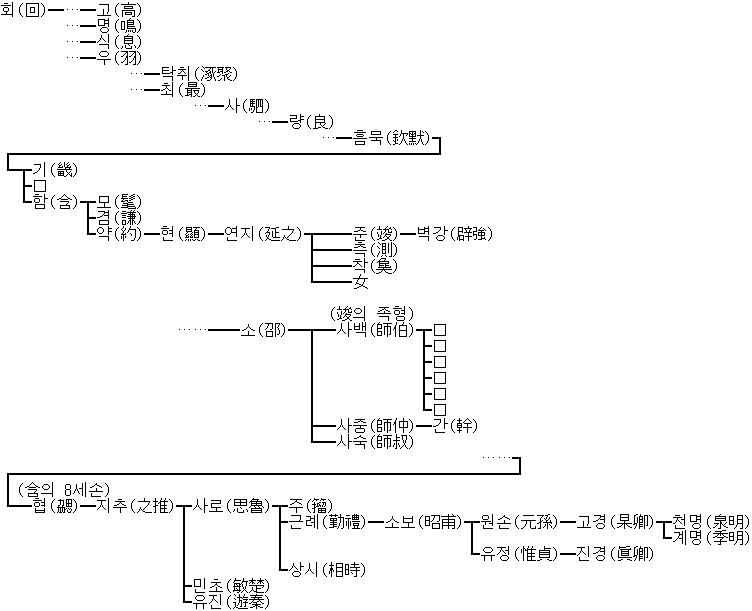

안진경은 709년 당나라 수도 장안 근처의 완년(萬年)에서 태어났으며, 여러 대에 걸쳐 조정에 봉사한 명망 높은 학문적 가문(琅邪颜氏, 낭야군 안씨 가문) 출신이다. 그의 조상 중 한 명은 남북조 시대의 학자이자 관료였던 안지추였다. 안씨(顔氏)는 낭야군임기현을 본관으로 하는 명문가로, 육조 시대 이래 많은 학자를 배출했다. 안씨가훈의 저자인 안지추의 후손이며, 『한서』 주석의 저자인 안사고는 손자에 해당한다. 그의 증조부인 안사고는 유명한 언어학자였으며, 안씨 일족은 경전 중 하나인 『주례』와 『춘추좌씨전』을 가학으로 삼았으며, 『한서』의 학문에도 정통하여 특히 훈고 방법을 사용하여 고전을 연구했다. 그리하여 세상에서 '''학가'''로 불렸다. 그의 아버지 안유정(顏惟貞)은 당나라 황족의 개인 교사이자 훌륭한 서예가였다. 안씨 일족은 서예술에 뛰어난 인물이 많기로도 유명하며, 견원의 증조부 안등지, 사고의 동생 안근례, 그의 아들 안소보 등이 있었다. 안지추는 서예가 안씨 일족의 가업 중 하나임을 강조하면서도, 서예만 잘하는 사람이 아니라 학문과 덕행을 겸비한 사람이 될 것을 요구했다.안진경은 가문의 전통과 어머니인 은씨(殷氏) 부인의 엄격한 가르침 아래에서 어린 시절부터 열심히 공부했으며, 문학과 유교에 정통했다. 어머니는 은천유의 여동생이며, 어릴 적 이름은 "선문자", 자는 "청신"이다. 어린 나이에 아버지를 여의고, 특히 어머니와 백모 진정(소보의 딸)의 손에서 양육되었다.

left

개원 22년(734년), 26세에 진사에 급제했다. 22세의 나이로 안진경은 전국 규모의 과거에 합격하여 진사(進士, 현대의 박사 학위에 해당) 칭호를 받았다. 그 2년 후, 과거 급제자를 대상으로 이부가 주최하는 임용 시험에 합격하여 비서성의 교서랑에 임명되었다. 여기서는 전적을 교정하는 것을 직무로 했다. 그는 또한 뛰어난 재능을 가진 후보자들을 위해 특별히 마련된 황제의 특별 시험을 치를 기회를 얻었고, 거기서도 뛰어난 성적을 거두었다. 더욱이, 천보 원년(742년), 34세 때 문사 수월과의 시험에 합격한다. 이로 인해, 경조부 예천현(산시성 례천현)의 현위가 되었다. 그 후, 장안현의 현위로 옮겨 당시 관료 사회의 출세 코스를 밟았다. 뛰어난 학문적 배경을 바탕으로 안진경은 관료로서 빠르게 승진했다. 그는 먼저 이천현의 부현령(醴泉尉)으로 임명되었고, 이후 감찰어사, 전중시어사를 역임했다. 이윽고 진경은 감찰어사로 승진하여, 여러 차례 지방의 사찰을 명받았다. 이 때, 잠참으로부터 시를 받았다. 여러 차례 부정 행위를 탄핵하고, 전중시어사에 승진했지만, 이로 인해 길온과 대립하고, 그와 연관된 권신 양국충에게 미움을 받아, 동도기채방사의 차관으로 전출되었다. 그의 강직함과 솔직한 언행은 백성들에게 칭송을 받았지만, 재상 양국충을 격노하게 했다. 그러나, 다시 전중시어사에 임명되자, 천보 9년(750년)에는 현종 어제의 서를 하사받는 영예를 얻었다. 결국, 양국충과의 갈등은 해결되지 않았고, 천보 12년(753년), 45세 때 평원군태수로 전출되었다. 이때에도, 잠참은 진경에게 장편의 시를 보냈다.

2. 2. 관직 진출과 평원태수 시절

안진경은 709년에 안소보(顏昭甫)의 아들인 안유정(顏惟貞)의 아들로 태어났다. 현종 때 진사에 급제하고, 비서성의 교서랑에 임명되어 전적을 교정하는 일을 맡았다. 감찰어사를 거쳐 전중시어사에 승진했지만, 양국충과의 갈등으로 753년 45세 때 평원군태수로 전출되었다.현종 때 평원태수로 있을 무렵, 안녹산의 난이 일어나자 사촌형인 안고경(顏杲卿)과 함께 의용병을 모집하여 난의 진압에 참여하였다. 그러나 안고경은 안녹산에게 사로잡혀 처형되었다.

2. 3. 안사의 난과 충절

709년 안소보(顏昭甫)의 아들 안유정(顏惟貞)의 아들로 태어났다. 현종 때 평원태수(平原太守)로 있을 무렵 안녹산의 난이 일어나자, 사촌형인 안고경과 함께 의용병을 모집하여 난의 진압에 참여했다. 안록산이 755년에 낙양을 목표로 거병했을 때, 상산군 태수를 맡고 있던 안고경과 함께 안록산에 항거할 결의를 굳히고 의병을 일으켰다.정치적 감각이 뛰어났던 안진경은 안사의 난이 임박했음을 알고 즉시 성벽을 강화하고 군량을 비축하는 등 전쟁 준비에 돌입했다. 그는 또한 당 현종에게 긴급 상소를 올렸지만 묵살되었다. 안진경은 안록산의 불안한 움직임을 보고 성벽 수리, 해자 정비, 식량 준비 등을 몰래 진행했다.

755년 12월, 안록산과 사사명은 양국충을 제거한다는 명분으로 반란을 일으켰다. 준비가 미흡했던 당나라 정부군은 산둥, 허베이, 허난을 포함하는 허삭(河朔) 지역의 모든 주에서 별다른 저항 없이 후퇴했고, 안진경의 평원만이 이를 견뎌냈다. 허베이와 산둥의 각지가 안록산의 세력 하에 귀속되는 가운데, 안진경·안고경이 아군으로서 군대를 일으킨 것에 현종은 크게 기뻐했다고 한다. 그는 이후 창산 (현재의 허베이성 취양현)의 지사였던 사촌 안고경과 연합하여 반군의 후방을 공격했다. 그러나 안고경은 안녹산에게 욕을 퍼붓다가 사로잡혀 처형되었다. 756년, 상산군은 함락되었고, 안고경은 안록산에 의해 참살되었다.

절망에 빠진 정부는 안진경을 재정부 부상서(戶部侍郎)로 승진시키고, 이광필 장군을 도와 반란을 진압할 수 있도록 막대한 군사 권한을 부여했다. 이후 안진경의 군대는 반군과의 여러 주요 전투에서 승리했으며, 반군의 보급선을 성공적으로 차단하고 허삭 지역의 17개 군의 통제권을 되찾았다. 안진경은 청하군(허베이성칭허 현)의 이람과 결탁하여, 위군을 점령하고 있던 안록산의 군대를 철수시키는 데 성공했다. 756년, 당 숙종이 당 현종으로부터 황위에 올랐고, 안진경을 공부상서(工部尚書)로 승진시켰다. 그러나 당나라 정부의 부실한 군사 배치로 인해 안록산은 기습적으로 허베이를 공격했고, 안진경은 어쩔 수 없이 지휘권을 포기하고 757년에 조정으로 돌아왔다. 그는 이후 형부상서(刑部尚書)로 임명되었지만, 부패한 고위 관리들에 대한 그의 직언으로 인해 지속적으로 좌천과 재승진을 반복했다. 지덕 2재(757년), 안진경은 숙종에게 도달하여 헌부상서(형부상서)·어사대부로서 직무를 수행했다.

직언을 꺼리지 않는 안진경은 미움을 받아, 포주 자사·요주 자사·승주 자사 등 지방을 전전하게 되었다. 「제질문고」,「쟁좌위첩」 등은 이때 만들어진 작품이다.

훗날 덕종 건중(建中) 4년(783년), 회서(淮西)에서 이희열(李希烈)이 반란을 일으키자, 재상이었던 노기(盧杞)의 추천으로 이희열을 위무하러 갔으나, 3년 동안 감금당하였다. 이희열이 황제에 올라 국호를 대초(大楚)로 정하고 연호를 무성(武成)으로 고친 며칠 후, 안진경은 사형에 처해졌다.

2. 4. 이희열의 난과 죽음

783년, 회서(淮西)에서 이희열이 반란을 일으키자, 덕종은 재상 노기의 추천으로 안진경을 허주(許州, 하남성 허창시)로 보내 이희열을 위무하도록 명했다.[2] 노기는 평소 안진경을 시기하여 그를 곤경에 빠뜨리려 했던 것이다.[2]안진경이 이희열에게 황제의 뜻을 전하고 돌아가려 할 때, 이원평(李元平)이 비밀 서신을 보내 안진경을 돌려보내지 말도록 했다. 이후 안진경은 3년 동안 감금되었다.[2] 784년, 이희열은 황제에 올라 국호를 대초(大楚), 연호를 무성(武成)으로 정하고, 안진경을 사형에 처하기로 결정, 밧줄로 교살했다.[2]

이희열은 안진경을 회유하거나 위협했지만, 안진경은 흔들리지 않았다.[2] 전설에 따르면, 이희열이 뜰에 불을 지르고 항복을 강요했으나 안진경은 두려움 없이 불을 향해 걸어갔다고 한다.[2] 결국 784년 8월 23일, 안진경은 채주의 용흥사(龍興寺)에서 은밀히 교살되었다.[2] 안진경은 채주의 용흥사로 신변이 옮겨져, 「채주첩」을 저술하고 살해당했다. 정원 원년(785년) 8월 3일, 안진경은 77세였다.

안진경의 죽음을 들은 당나라 대종은 5일 동안 조회를 중단하고, 785년 3월 2일, 시호 ''문충''(文忠)과 ''사도''의 관직을 추증했다.[2] 그의 시신이 장안으로 돌아오자, 덕종은 애도의 뜻을 표하며 조회를 중단했다.

3. 서예

안진경은 '서성'(書聖) 왕희지와 어깨를 나란히 하는 유일한 서예가로 널리 알려져 있다. 그는 해서(''kaishu'' 楷書)와 초서(''caoshu'' 草書)에 특화되었지만, 다른 서체도 익혔다. 그의 해서체는 안체 (''Yanti'' 顏體)라고 불리며, 중국 서예를 새로운 경지로 끌어올려 강인함, 대담함, 웅장함을 강조했다. 대부분의 명필가와 마찬가지로 안진경은 다양한 서예가로부터 기량을 연마했으며, 그의 개인적인 서체의 발전은 기본적으로 세 단계로 나눌 수 있다.

안진경의 집안은 안진경 이전부터 능서가(能書家)의 가문으로 알려져 있었으며, 안진경 또한 장년기에는 장욱에게 필법을 배우고, 서론인 『장장사십이의필법기』를 남겼다.

'''안체의 형성'''

대부분의 서예가들은 안진경의 초기 단계가 50대까지 지속되었다는 데 동의한다. 이 시기에 안진경은 다양한 기법을 시도했고, 자신만의 서체를 개발하기 시작했다. 젊은 시절 그는 유명 서예가 장욱과 저수량에게 서예를 배웠다.[3] 장욱은 전체적인 구성과 흐름을 강조하는 초서에 능했고, 반면 저수량은 우아하고 세련된 해서로 명성을 떨쳤다. 안진경은 또한 북방 유목 민족에게서 유래하여 강인함과 단순함을 강조하는 위비( 魏碑중국어 ) 서체에서 영감을 얻었다.

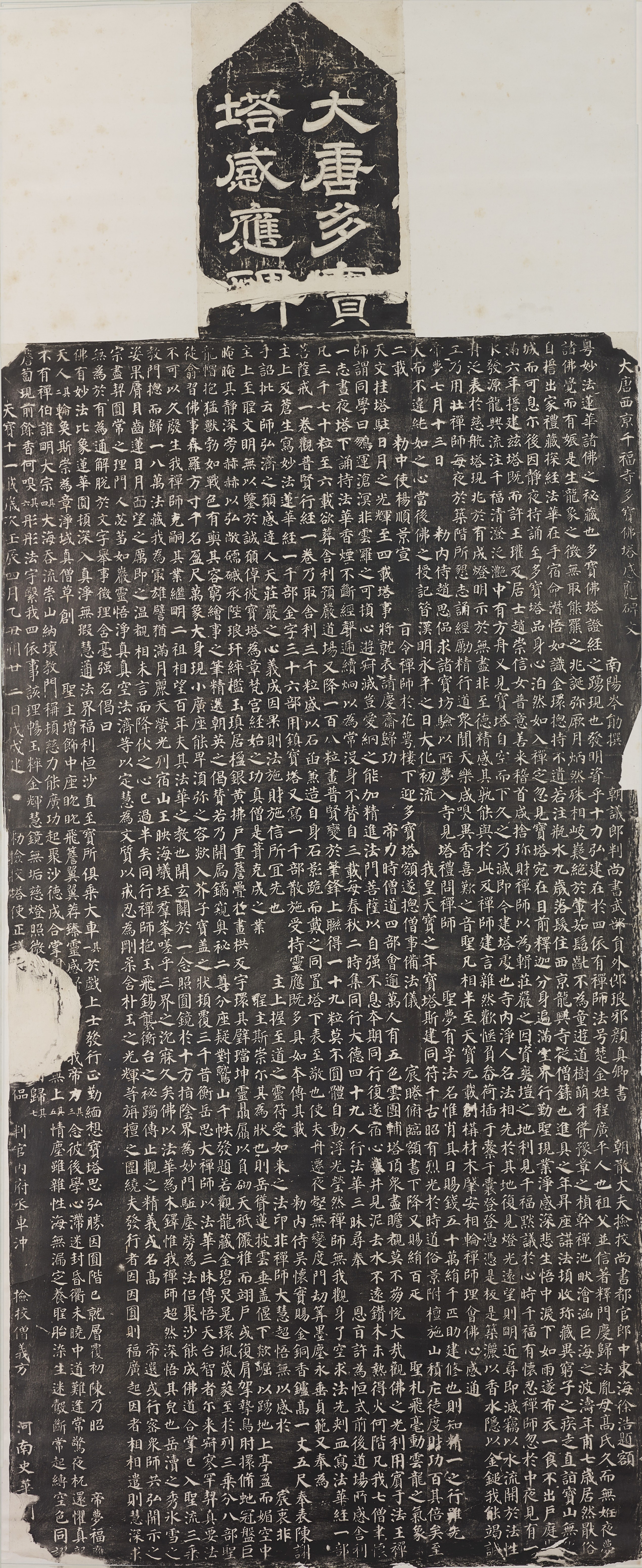

752년에 그는 가장 잘 알려진 작품 중 하나인 다보탑비( 多寶塔碑중국어 )를 썼다.

이 비문은 각 66자를 담은 34행으로 구성되었으며, 당시 매우 독실한 불교 신자였던 현종을 위해 쓰여졌다. 서체의 스타일은 우아함과 "기발함"을 강조했던 초당 서예가들의 서체와 유사했지만, 붓글씨에서 침착함과 견고함을 추구하여 섬세한 붓 선으로 강력한 틀 위에 글자를 구성했다. 758년에는 영향력 있는 서예 작품인 ''제질문고''( 祭姪文稿중국어 )를 썼다.

이 시기는 안진경이 50세에서 65세에 이르는 시기이다. 이 시기에 그는 ''곽가묘비''와 ''마고산선단기''(痲姑山仙墰記)와 같은 유명한 작품을 썼다. 안록산의 난과 잦은 관직 변동을 겪으면서 안진경의 서체는 성숙해졌다. 그는 붓을 휘두를 때 허리의 힘을 더했고, 전서(篆)와 예서(隷)의 기법을 자신의 서체에 융합하여 붓획의 시작과 끝을 더 부드럽게 만들었다. 개별 획에서는 "가로획은 가늘고 세로획은 굵게"라는 규칙을 채택했으며, 획의 굵기를 다양하게 하여 곡선과 흐름을 표현하고, 점과 사선 획은 날카로운 모서리로 마무리했다. 자형(字形) 구조에 있어서 안체는 방형(方形)의 형태와 절제된 배치를 보여주며, 중앙 부분은 넓고 외부 획은 촘촘하다. 이러한 구조는 더 오래된 전서와 예서의 형태를 더 많이 닮았다. 자간(字間)의 관점에서 그의 글자는 세로로 촘촘하게 배치되어 행간(行間)에 비교적 더 많은 여백을 남긴다.

새롭게 부상한 안체는 초당(初唐) 서예가들의 화려한 경향을 버리고 오히려 정직하고, 근육질이며, 알맞고, 풍부하고, 절제된 모습을 보였다. 이는 기울어지고, 여성적이며, 예쁘고, 날씬하고, 변덕스러운 초당의 서체와 대비된다. 진경은 초당 이래의 유행인 왕희지류(원체)의 유려하고 청상한 서법에 반발하여, 그 잠두연미의 해서는 시대를 대표하는 혁신성을 지녔다. 그는 「장봉」의 기법을 확립했다. 힘과 온화함을 겸비한 독특한 해서가 그 특징이다. 전설에 따르면, 안진경이 가난했던 시절, 다락방에 스며든 빗물 자국을 보고 이 서법을 고안했다고 한다. 숙부 안원손이 편찬한 「간록자서」의 규범 의식에 기초한 독자적인 자형을 가진 것도 많지만, 그 자형은 당시 표준으로 여겨진 해서와는 달랐고, 정통적인 왕희지 이래의 해서의 전통을 파괴하는 것이었기 때문에, 찬사와 비판이 평가로서 뒤섞여 있다. 이러한 해서는 「안체」(안법, 북위류)라고도 불리며, 해서 사대가 중 한 사람으로서 후세에 큰 영향을 주었다.

'''주요 작품'''

안진경은 50세에서 65세 사이에 ''곽가묘비''(郭傢廟碑)와 ''마고산선단기''(痲姑山仙墰記) 등 유명한 작품을 남겼다. 안록산의 난과 잦은 관직 변동을 겪으면서 그의 서체는 더욱 성숙해졌다. 붓을 휘두를 때 허리의 힘을 사용하고, 전서와 예서의 기법을 융합하여 붓획의 시작과 끝을 부드럽게 표현했다. "가로획은 가늘고 세로획은 굵게"라는 규칙을 따랐으며, 획의 굵기를 다양하게 하고 점과 사선 획은 날카롭게 마무리하여 곡선과 흐름을 살렸다. 자형(字形)은 방형(方形)을 이루며 절제된 배치를 보이고, 중앙은 넓고 외부 획은 촘촘하게 구성하여 전서와 예서의 형태를 띠었다. 글자는 세로로 촘촘하게 배치하고 행간(行間)에 여백을 두어, 초당(初唐) 서예의 화려함보다는 정직하고 힘찬 느낌을 주었다.

안진경은 사망하기 전 10년 동안 서예의 절정기를 맞이했다. 대표작 ''안근례비''(顏勤禮碑)를 완성했으며, 단 한 획으로도 자신의 스타일을 드러낼 수 있을 정도로 원숙한 경지에 이르렀다. 또한, 당시 혁신적인 작품으로 평가받는 ''배장군시''(裴將軍詩)를 썼는데, 이 작품은 한 작품 안에서 여러 서체를 선보였다.

『다보탑비』는 752년에 건립되었으며, 서호의 예서 제액과 안진경의 해서 비문으로 구성되어 있다. 잠훈이 찬문하였으며, 초금이 천복사에 다보탑을 건립한 유래를 기록하고 있다. 현재 서안비림박물관에 있으며, 안진경의 초기 작품으로 해서의 모범으로 널리 사용된다.

『안근례비』는 759년 혹은 779년에 건립된 것으로 추정되며, 안진경의 증조부 안근례의 묘비이다. 안진경의 찬과 서로 이루어진 해서 비석으로, 글자가 선명하고 기교적으로 뛰어나 '안법(顔法)'을 배우는 데 중요한 자료이다.

『안씨가묘비』(안씨가묘비, 『안유정묘비』라고도 함)는 780년에 건립된 안진경의 해서 비석이다. 전액은 이양빙의 글씨이며, 안진경이 아버지 안유정을 위해 묘를 만들고 가문의 내력을 직접 서술한 것이다. 시안 비림에 있으며, 보존 상태가 좋고 탁본이 많아 안진경 해서의 대표작으로 꼽힌다.

행서 작품으로는 왕희지에 필적한다는 평가를 받는 유중사첩, 쟁좌위첩, 제질문고 등이 유명하다.

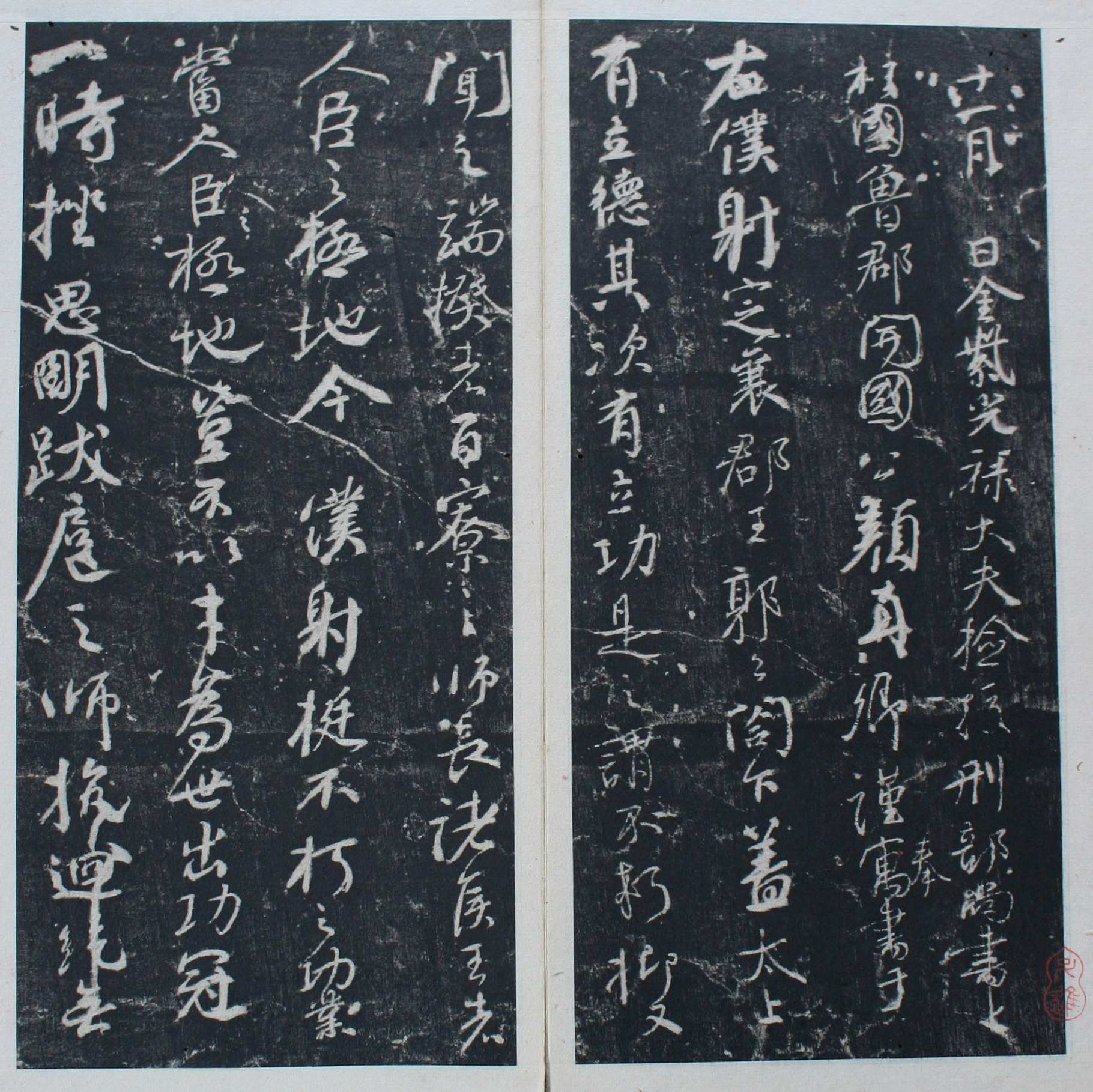

『쟁좌위첩』(争座位帖, 또는 『쟁좌위문고』(争座位文稿)라고도 함)는 764년 안진경이 우복야 곽영예에게 보낸 편지의 초고이다. 곽영예가 백관집회 때 좌석을 어지럽힌 것에 대해 조정의 권위를 훼손했다고 항의하는 내용이다. 『제질문고』, 『제백문고』와 함께 "안진경의 삼고"로 불린다.

'''서예사적 의의'''

안진경의 서체는 지난 500년 동안의 정수를 흡수했으며, 그 이후 거의 모든 서예가들이 그에게 크고 작게 영향을 받았다. 동시대의 또 다른 위대한 서예가인 유공권은 그에게서 배웠으며, 존경받는 오대 십국 시대의 서예가 양응식/楊凝式zh-Hant은 안진경의 서체를 완전히 계승하여 더욱 대담하게 발전시켰다.

안진경 서체를 모방하는 경향은 송나라 시대에 절정에 달했다. 소식, 황정견/黃庭堅zh-Hant, 미불/米芾중국어, 채양 등 '송나라의 4대 서예가' 모두가 안진경 서체를 공부했으며, 소식은 안진경의 서예를 역사상 "비할 데 없다"고 칭송하기도 했다.

송나라 이후 안진경의 인기는 약간 감소했는데, 이는 서예가들이 더욱 추상적인 표현 방식을 추구했기 때문이다. 그러나 그는 여전히 중요한 지위를 유지했으며, 조맹부/趙孟頫zh-Hant와 동기창/董其昌중국어과 같은 많은 유명 서예가들이 안진경에게서 영감을 받았다고 한다.

현대 중국에서는 사맹해/沙孟海중국어와 심인묵과 같은 주요 서예가들이 안진경 서체에 대한 심도 있는 연구를 수행하여 그 인기가 다시 높아졌다. 오늘날 거의 모든 중국 서예 학습자들이 붓을 처음 잡을 때 안진경 서체를 모방하며, 안진경의 영향은 대한민국, 일본, 동남아시아까지 확산되었다.

3. 1. 안체의 형성

대부분의 서예가들은 안진경의 초기 단계가 50대까지 지속되었다는 데 동의한다. 이 시기에 안진경은 다양한 기법을 시도했고, 자신만의 서체를 개발하기 시작했다. 젊은 시절 그는 유명 서예가 장욱과 저수량에게 서예를 배웠다.[3] 장욱은 전체적인 구성과 흐름을 강조하는 초서에 능했고, 반면 저수량은 우아하고 세련된 해서로 명성을 떨쳤다. 안진경은 또한 북방 유목 민족에게서 유래하여 강인함과 단순함을 강조하는 위비( 魏碑중국어 ) 서체에서 영감을 얻었다.752년에 그는 가장 잘 알려진 작품 중 하나인 다보탑비( 多寶塔碑중국어 )를 썼다.

이 비문은 각 66자를 담은 34행으로 구성되었으며, 당시 매우 독실한 불교 신자였던 현종을 위해 쓰여졌다. 서체의 스타일은 우아함과 "기발함"을 강조했던 초당 서예가들의 서체와 유사했지만, 붓글씨에서 침착함과 견고함을 추구하여 섬세한 붓 선으로 강력한 틀 위에 글자를 구성했다. 758년에는 영향력 있는 서예 작품인 ''제질문고''( 祭姪文稿중국어 )를 썼다.

이 시기는 안진경이 50세에서 65세에 이르는 시기이다. 이 시기에 그는 ''곽가묘비''와 ''마고산선단기''(痲姑山仙墰記)와 같은 유명한 작품을 썼다. 안록산의 난과 잦은 관직 변동을 겪으면서 안진경의 서체는 성숙해졌다. 그는 붓을 휘두를 때 허리의 힘을 더했고, 전서(篆)와 예서(隷)의 기법을 자신의 서체에 융합하여 붓획의 시작과 끝을 더 부드럽게 만들었다. 개별 획에서는 "가로획은 가늘고 세로획은 굵게"라는 규칙을 채택했으며, 획의 굵기를 다양하게 하여 곡선과 흐름을 표현하고, 점과 사선 획은 날카로운 모서리로 마무리했다. 자형(字形) 구조에 있어서 안체는 방형(方形)의 형태와 절제된 배치를 보여주며, 중앙 부분은 넓고 외부 획은 촘촘하다. 이러한 구조는 더 오래된 전서와 예서의 형태를 더 많이 닮았다. 자간(字間)의 관점에서 그의 글자는 세로로 촘촘하게 배치되어 행간(行間)에 비교적 더 많은 여백을 남긴다.

새롭게 부상한 안체는 초당(初唐) 서예가들의 화려한 경향을 버리고 오히려 정직하고, 근육질이며, 알맞고, 풍부하고, 절제된 모습을 보였다. 이는 기울어지고, 여성적이며, 예쁘고, 날씬하고, 변덕스러운 초당의 서체와 대비된다. 진경은 초당 이래의 유행인 왕희지류(원체)의 유려하고 청상한 서법에 반발하여, 그 잠두연미의 해서는 시대를 대표하는 혁신성을 지녔다. 그는 「장봉」의 기법을 확립했다. 힘과 온화함을 겸비한 독특한 해서가 그 특징이다. 전설에 따르면, 안진경이 가난했던 시절, 다락방에 스며든 빗물 자국을 보고 이 서법을 고안했다고 한다. 숙부 안원손이 편찬한 「간록자서」의 규범 의식에 기초한 독자적인 자형을 가진 것도 많지만, 그 자형은 당시 표준으로 여겨진 해서와는 달랐고, 정통적인 왕희지 이래의 해서의 전통을 파괴하는 것이었기 때문에, 찬사와 비판이 평가로서 뒤섞여 있다. 이러한 해서는 「안체」(안법, 북위류)라고도 불리며, 해서 사대가 중 한 사람으로서 후세에 큰 영향을 주었다.

3. 2. 주요 작품

안진경은 50세에서 65세 사이에 ''곽가묘비''(郭傢廟碑)와 ''마고산선단기''(痲姑山仙墰記) 등 유명한 작품을 남겼다. 안록산의 난과 잦은 관직 변동을 겪으면서 그의 서체는 더욱 성숙해졌다. 붓을 휘두를 때 허리의 힘을 사용하고, 전서와 예서의 기법을 융합하여 붓획의 시작과 끝을 부드럽게 표현했다. "가로획은 가늘고 세로획은 굵게"라는 규칙을 따랐으며, 획의 굵기를 다양하게 하고 점과 사선 획은 날카롭게 마무리하여 곡선과 흐름을 살렸다. 자형(字形)은 방형(方形)을 이루며 절제된 배치를 보이고, 중앙은 넓고 외부 획은 촘촘하게 구성하여 전서와 예서의 형태를 띠었다. 글자는 세로로 촘촘하게 배치하고 행간(行間)에 여백을 두어, 초당(初唐) 서예의 화려함보다는 정직하고 힘찬 느낌을 주었다.안진경은 사망하기 전 10년 동안 서예의 절정기를 맞이했다. 대표작 ''안근례비''(顏勤禮碑)를 완성했으며, 단 한 획으로도 자신의 스타일을 드러낼 수 있을 정도로 원숙한 경지에 이르렀다. 또한, 당시 혁신적인 작품으로 평가받는 ''배장군시''(裴將軍詩)를 썼는데, 이 작품은 한 작품 안에서 여러 서체를 선보였다.

『다보탑비』는 752년에 건립되었으며, 서호의 예서 제액과 안진경의 해서 비문으로 구성되어 있다. 잠훈이 찬문하였으며, 초금이 천복사에 다보탑을 건립한 유래를 기록하고 있다. 현재 서안비림박물관에 있으며, 안진경의 초기 작품으로 해서의 모범으로 널리 사용된다.

『안근례비』는 759년 혹은 779년에 건립된 것으로 추정되며, 안진경의 증조부 안근례의 묘비이다. 안진경의 찬과 서로 이루어진 해서 비석으로, 글자가 선명하고 기교적으로 뛰어나 '안법(顔法)'을 배우는 데 중요한 자료이다.

『안씨가묘비』(안씨가묘비, 『안유정묘비』라고도 함)는 780년에 건립된 안진경의 해서 비석이다. 전액은 이양빙의 글씨이며, 안진경이 아버지 안유정을 위해 묘를 만들고 가문의 내력을 직접 서술한 것이다. 시안 비림에 있으며, 보존 상태가 좋고 탁본이 많아 안진경 해서의 대표작으로 꼽힌다.

행서 작품으로는 왕희지에 필적한다는 평가를 받는 유중사첩, 쟁좌위첩, 제질문고 등이 유명하다.

『쟁좌위첩』(争座位帖, 또는 『쟁좌위문고』(争座位文稿)라고도 함)는 764년 안진경이 우복야 곽영예에게 보낸 편지의 초고이다. 곽영예가 백관집회 때 좌석을 어지럽힌 것에 대해 조정의 권위를 훼손했다고 항의하는 내용이다. 『제질문고』, 『제백문고』와 함께 "안진경의 삼고"로 불린다.

3. 3. 서예사적 의의

안진경의 서체는 지난 500년 동안의 정수를 흡수했으며, 그 이후 거의 모든 서예가들이 그에게 크고 작게 영향을 받았다. 동시대의 또 다른 위대한 서예가인 유공권은 그에게서 배웠으며, 존경받는 오대 십국 시대의 서예가 양응식/楊凝式zh-Hant은 안진경의 서체를 완전히 계승하여 더욱 대담하게 발전시켰다.안진경 서체를 모방하는 경향은 송나라 시대에 절정에 달했다. 소식, 황정견/黃庭堅zh-Hant, 미불/米芾중국어, 채양 등 '송나라의 4대 서예가' 모두가 안진경 서체를 공부했으며, 소식은 안진경의 서예를 역사상 "비할 데 없다"고 칭송하기도 했다.

송나라 이후 안진경의 인기는 약간 감소했는데, 이는 서예가들이 더욱 추상적인 표현 방식을 추구했기 때문이다. 그러나 그는 여전히 중요한 지위를 유지했으며, 조맹부/趙孟頫zh-Hant와 동기창/董其昌중국어과 같은 많은 유명 서예가들이 안진경에게서 영감을 받았다고 한다.

현대 중국에서는 사맹해/沙孟海중국어와 심인묵과 같은 주요 서예가들이 안진경 서체에 대한 심도 있는 연구를 수행하여 그 인기가 다시 높아졌다. 오늘날 거의 모든 중국 서예 학습자들이 붓을 처음 잡을 때 안진경 서체를 모방하며, 안진경의 영향은 대한민국, 일본, 동남아시아까지 확산되었다.

4. 평가 및 영향

안진경의 서체는 지난 500년 동안의 정수를 흡수했으며, 그 이후 거의 모든 서예가들이 그에게 크고 작게 영향을 받았다. 동시대의 또 다른 위대한 서예가인 유공권은 그에게서 배웠으며, 존경받는 오대 십국 시대의 서예가 양응식(楊凝式zh-Hant)은 안진경의 서체를 완전히 계승하여 더욱 대담하게 발전시켰다.

안진경 서체를 모방하는 경향은 송나라 시대에 절정에 달했다. 소식, 황정견(黃庭堅zh-Hant), 미불(米芾중국어), 채양 등 '송나라의 4대 서예가' 모두가 안진경 서체를 공부했으며, 소식은 안진경의 서예를 역사상 "비할 데 없다"고 칭송하기도 했다.

송나라 이후 안진경의 인기는 약간 감소했는데, 이는 서예가들이 더욱 추상적인 표현 방식을 추구했기 때문이다. 그러나 그는 여전히 중요한 지위를 유지했으며, 조맹부()와 동기창(董其昌중국어)과 같은 많은 유명 서예가들이 안진경에게서 영감을 받았다고 한다.

현대 중국에서는 사맹해(沙孟海중국어)와 심인묵과 같은 주요 서예가들이 안진경 서체에 대한 심도 있는 연구를 수행하여 그 인기가 다시 높아졌다. 오늘날 거의 모든 중국 서예 학습자들이 붓을 처음 잡을 때 안진경 서체를 모방하며, 안진경의 영향은 대한민국, 일본, 동남아시아까지 확산되었다.

안진경(顔真卿)의 후세에 미친 영향은 크게 충신의 모범으로서의 영향과 서도(書道)에 있어서의 영향의 두 가지로 나눌 수 있다.

먼저 충신으로서 안진경은 문천상의 정기가에서 언급되는 고금의 충신 중 한 명으로도 유명하다. 막말(幕末)의 일본에서는 아사미 쿄사이의 정헌유언에서 충신 중 한 명으로 언급되어 막말의 지사들에게 큰 영향을 미쳤다.[6]

서도에 있어서의 영향으로는 안진경의 독특한 서체는 '안법(顔法)'으로 널리 알려져 있으며, '안법'은 2011년 현재에도 서도 교육의 기본이 되고 있다.[7] 또한 명조체 활자는 안진경의 해서를 바탕으로 한 것이다.[8] 그러나 과거 역사에서는 서도에 있어서 중국에서는 왕희지류(원체(院體)), 일본에서는 왕희지류를 일본식으로 변화시킨 손엔류가 주류였기 때문에, 현재처럼 서도의 규범으로까지 여겨지지는 않았다. 특히 해서에 대해서는 미불이 안진경을 낮게 평가하는 등, 결코 평가가 높았다고는 할 수 없다. 서도계에서도 안진경의 예술성이 높게 평가되는 것은 메이지 시대 이후의 손엔류 전폐 및 교육의 활자 활용 이후의 일이다. 일본에서는 나가미 삼슈가 안법의 개척자로 유명하다. 안진경의 영향을 받은 일본 서가(書家)로는 구카이(홍법대사)・이노우에 유이치 등이 있다. 사카키 모쿠잔은 구카이가 당(唐)에 들어갔을 무렵, 한유가 왕희지를 부정하고 안진경을 칭찬하는 주장을 하고 있었기 때문에, 구카이가 안진경의 서풍을 좋아했을 것이라고 추측하고 있다.[9]

현대 일본의 서가・이노우에 유이치는 안진경에 기울어져, 만년에는 『안씨가묘비(顔氏家廟碑)』의 전부를 모사(模寫)했다.[10]

2019년 2월, 도쿄 국립 박물관에서 특별전 '안진경 왕희지를 넘은 명필'이 개최되었다.[11] 타이베이의 고궁 박물원에서 대여된 '제질문고(祭姪文稿)' 등을 전시하여 평일에도 1시간 이상의 줄이 늘어설 정도로 인기를 끌었다.[11]

4. 1. 충신의 표상

안진경(顔眞卿)은 후세에 충신의 모범과 서도(書道) 두 가지 측면에서 큰 영향을 미쳤다.문천상의 정기가와 아사미 쿄사이의 정헌유언에서 언급된 것처럼, 안진경은 고금의 충신 중 한 명으로 널리 알려져 있다.[6] 특히 일본 막말(幕末) 지사들에게 큰 영향을 주었다.

서도에 있어서 안진경의 독특한 서체는 '안법(顔法)'으로 불리며, 2011년 현재에도 서도 교육의 기본으로 자리 잡고 있다.[7] 명조체 활자는 안진경의 해서체를 바탕으로 만들어졌다.[8] 하지만 과거 중국에서는 왕희지류(원체(院體)), 일본에서는 손엔류가 주류였기 때문에, 현재와 같이 서도의 규범으로 여겨지지는 않았다. 특히 해서에 대해 미불이 안진경을 낮게 평가하는 등, 평가가 높지 않았다.[9]

일본에서는 나가미 삼슈가 안법의 개척자로 알려져 있다. 안진경의 영향을 받은 일본 서가(書家)로는 구카이(弘法大師)・이노우에 유이치 등이 있다. 사카키 모쿠잔은 구카이가 당나라에 들어갔을 때, 한유가 왕희지를 부정하고 안진경을 칭찬했기 때문에 구카이가 안진경의 서풍을 좋아했을 것이라고 추측한다.[9] 이노우에 유이치는 만년에 『안씨가묘비(顔氏家廟碑)』 전부를 모사(模寫)하기도 했다.[10]

2019년 2월, 도쿄 국립 박물관에서 특별전 '안진경 왕희지를 넘은 명필'이 개최되었다.[11] 타이베이의 고궁 박물원에서 대여된 '제질문고(祭姪文稿)' 등이 전시되어 평일에도 1시간 이상 줄이 늘어설 정도로 인기를 끌었다.[11]

4. 2. 서예의 거장

유공권, 양응식(楊凝式zh-Hant) 등 동시대 및 후대의 많은 서예가들이 안진경에게서 크고 작은 영향을 받았다. 특히 양응식은 안진경의 서체를 완전히 계승하여 더욱 대담하게 발전시켰다고 평가받는다. 송나라 시대에는 안진경 서체 모방이 절정에 달했으며, 소식, 황정견(黃庭堅zh-Hant), 미불(米芾중국어), 채양 등 '송나라 4대 서예가' 모두 안진경 서체를 공부했다. 소식은 안진경의 서예를 역사상 "비할 데 없다"고 칭송하기도 했다.송나라 이후 서예가들이 추상적인 표현 방식을 추구하면서 안진경의 인기는 다소 감소했지만, 조맹부(趙孟頫zh-Hant)와 동기창(董其昌중국어)과 같은 유명 서예가들은 여전히 안진경에게서 영감을 받았다. 현대 중국에서는 사맹해(沙孟海중국어)와 심인묵 등의 노력으로 안진경 서체의 인기가 다시 높아졌다. 오늘날 거의 모든 중국 서예 학습자들이 안진경 서체를 모방하며, 그의 영향은 대한민국, 일본, 동남아시아까지 확산되었다.

안진경의 독특한 서체는 '안법(顔法)'으로 널리 알려져 있으며, 2011년 현재에도 서도 교육의 기본이 되고 있다.[7] 명조체 활자는 안진경의 해서를 바탕으로 한 것이다.[8] 일본에서는 나가미 삼슈가 안법의 개척자로 알려져 있으며, 구카이(홍법대사)・이노우에 유이치 등이 안진경의 영향을 받았다.[9] 이노우에 유이치는 만년에 『안씨가묘비(顔氏家廟碑)』 전부를 모사(模寫)하기도 했다.[10] 2019년 도쿄 국립 박물관에서 특별전 '안진경 왕희지를 넘은 명필'이 개최되어 큰 인기를 끌었다.[11]

4. 3. 한국과의 관계

안진경은 문천상의 정기가에서 언급되는 고금의 충신 중 한 명으로도 유명하다. 막말(幕末)의 일본에서는 아사미 쿄사이의 정헌유언에서 충신 중 한 명으로 언급되어 막말의 지사들에게 큰 영향을 미쳤다.[6]안진경의 독특한 서체는 '안법(顔法)'으로 널리 알려져 있으며, '안법'은 2011년 현재에도 서도 교육의 기본이 되고 있다.[7] 또한 명조체 활자는 안진경의 해서를 바탕으로 한 것이다.[8] 서도계에서도 안진경의 예술성이 높게 평가되는 것은 메이지 시대 이후의 손엔류 전폐 및 교육의 활자 활용 이후의 일이다. 일본에서는 나가미 삼슈가 안법의 개척자로 유명하다. 안진경의 영향을 받은 일본 서가(書家)로는 구카이(弘法大師)・이노우에 유이치 등이 있다. 사카키 모쿠잔은 구카이가 당(唐)에 들어갔을 무렵, 한유가 왕희지를 부정하고 안진경을 칭찬하는 주장을 하고 있었기 때문에, 구카이가 안진경의 서풍을 좋아했을 것이라고 추측하고 있다.[9]

현대 일본의 서가・이노우에 유이치는 안진경에 기울어져, 만년에는 『안씨가묘비(顔氏家廟碑)』의 전부를 모사(模寫)했다.[10]

2019년 2월, 도쿄 국립 박물관에서 특별전 '안진경 왕희지를 넘은 명필'이 개최되었다[11]. 타이베이의 고궁 박물원에서 대여된 '제질문고(祭姪文稿)' 등을 전시하여 평일에도 1시간 이상의 줄이 늘어설 정도로 인기를 끌었다[11].

5. 저서

6. 가계

wikitext

참조

[1]

간행물

ren'yin day of the 8th month of the 1st year of the Xing'yuan era

Zizhi Tongjian

[2]

간행물

gui'chou day of the 1st month of the 1st year of the Zhen'yuan era

Zizhi Tongjian

[3]

웹사이트

A Poem of General Pei 裴將軍詩

http://www.vincentpo[...]

2016-07-01

[4]

서적

The Upright Brush: Yan Zhenqing's Calligraphy and Song Literati Politics

https://www.jstor.or[...]

University of Hawai'i Press

1998

[5]

웹사이트

The Upright Brush: Yan Zhenqing’s Calligraphy and Song Literati Politics

https://www.asianstu[...]

2023-10-12

[6]

서적

中国義士伝

中央公論新社(中公新書)

2011

[7]

문서

冨谷2011

[8]

뉴스

顔真卿展で「真の字とは何か」考えた

https://salon.mainic[...]

毎日新聞社

2019-02-24

[9]

서적

書百話

毎日新聞社

1993

[10]

서적

井上有一臨顔氏家廟碑

上海学林出版社

2001

[11]

뉴스

話題の東博「顔真卿展」でメディアが報じない名画・五馬図巻の「奇跡の発見」

https://wedge.ismedi[...]

株式会社ウェッジ

2019-02-12

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com