야코프 뵈메

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

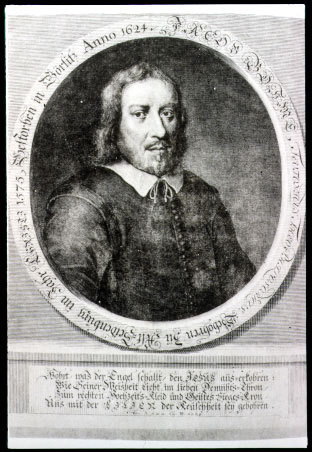

야코프 뵈메는 1575년 독일에서 태어난 신비주의 사상가이자 기독교 신학자이다. 그는 구두 수선공으로 일하며 독학으로 성경, 연금술, 신플라톤주의 등을 연구했고, 1600년과 1610년에 영적인 환상을 경험하며 독자적인 사상을 발전시켰다. 뵈메는 자연과 인간, 선과 악, 죄와 구원의 문제를 다루며, 삼위일체, 천사의 타락, 인간의 타락과 구원 등을 독창적으로 해석했다. 그의 사상은 루터교 신학을 벗어난다는 비판을 받았지만, 낭만주의, 신지학 등 다양한 분야에 큰 영향을 미쳤다. 주요 저작으로는 《아우로라》, 《신성 본질의 세 가지 원리》, 《만물의 서명》 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 마르티네주의 - 가브리엘레 단눈치오

가브리엘레 단눈치오는 이탈리아의 시인이자 소설가, 극작가, 정치가로서 파시즘의 선구자로 여겨지며, 문학적 명성을 얻은 후 제1차 세계 대전 참전과 피우메 점령 등의 정치 활동을 펼쳐 이탈리아 파시즘 형성에 영향을 미쳤다. - 독일의 연금술사 - 요한 루돌프 글라우버

요한 루돌프 글라우버는 독일의 약사이자 화학자, 초기 화학 공학자로서 황산나트륨을 발견하고 염산 등을 합성했으며, 케미컬 가든을 최초로 관찰, 기록하고 40권의 책을 저술했다. - 독일의 연금술사 - 요한 게오르크 파우스트

르네상스 시대 독일의 방랑자이자 점성가, 연금술사로 알려진 요한 게오르크 파우스트는 실존 여부가 불분명하지만, 후대에 악마와 계약한 마법사 "파우스트"의 원형으로 다양한 문헌과 예술 작품에 등장하며 불멸의 캐릭터로 자리 잡았다. - 돌니실롱스크주 출신 - 브로니스와프 코모로프스키

브로니스와프 코모로프스키는 폴란드 귀족 가문 출신으로 반체제 활동가로 활동하다 폴란드 대통령을 역임한 정치인이며, 국방장관, 하원 의장 등을 거쳐 친 EU 정책을 추진했다. - 돌니실롱스크주 출신 - 파베우 파이데크

파베우 파이데크는 폴란드의 해머던지기 선수로, 세계 주니어 선수권 대회에서 두각을 나타낸 후 유럽 U23 선수권 대회와 하계 유니버시아드에서 금메달을 획득하며 세계적인 선수로 발돋움했고, 올림픽과 세계 육상 선수권 대회, 유럽 선수권 대회에서 우승하며 해머던지기 종목에서 뛰어난 실력을 인정받고 폴란드 육상의 위상을 높였다.

2. 생애

1575년 독일 북부 오버라우지츠의 나이세강 유역 도시 괴를리츠 근교 알트 자이덴베르크(현재 폴란드 스타리자비두프)에서 태어났다. 구두 직공 수련을 마친 뵈메는 1599년부터 괴를리츠에서 구두 직공으로 일하며 가정을 꾸렸다.

뵈메는 1612년 최초의 저작인 《아우로라》를 완성하기 전, 1599년부터 1612년 사이에 여러 번 신비 체험을 했다. 1600년에는 주석 접시에 반사된 햇빛을 보고 환상을 경험했고, 1610년에는 우주의 통일성을 더욱 깊이 이해하고 하나님으로부터 특별한 소명을 받았다는 또 다른 내적 환상을 경험했다. 이러한 신비 체험을 바탕으로 1612년, 자신의 첫 저서인 『아우로라』(Morgenröte im Aufgang)를 완성했다. 이 책은 뵈메가 12년간 경험한 신비 체험을 바탕으로 집필되었으며, 그의 근본적인 사상의 싹을 담고 있다.

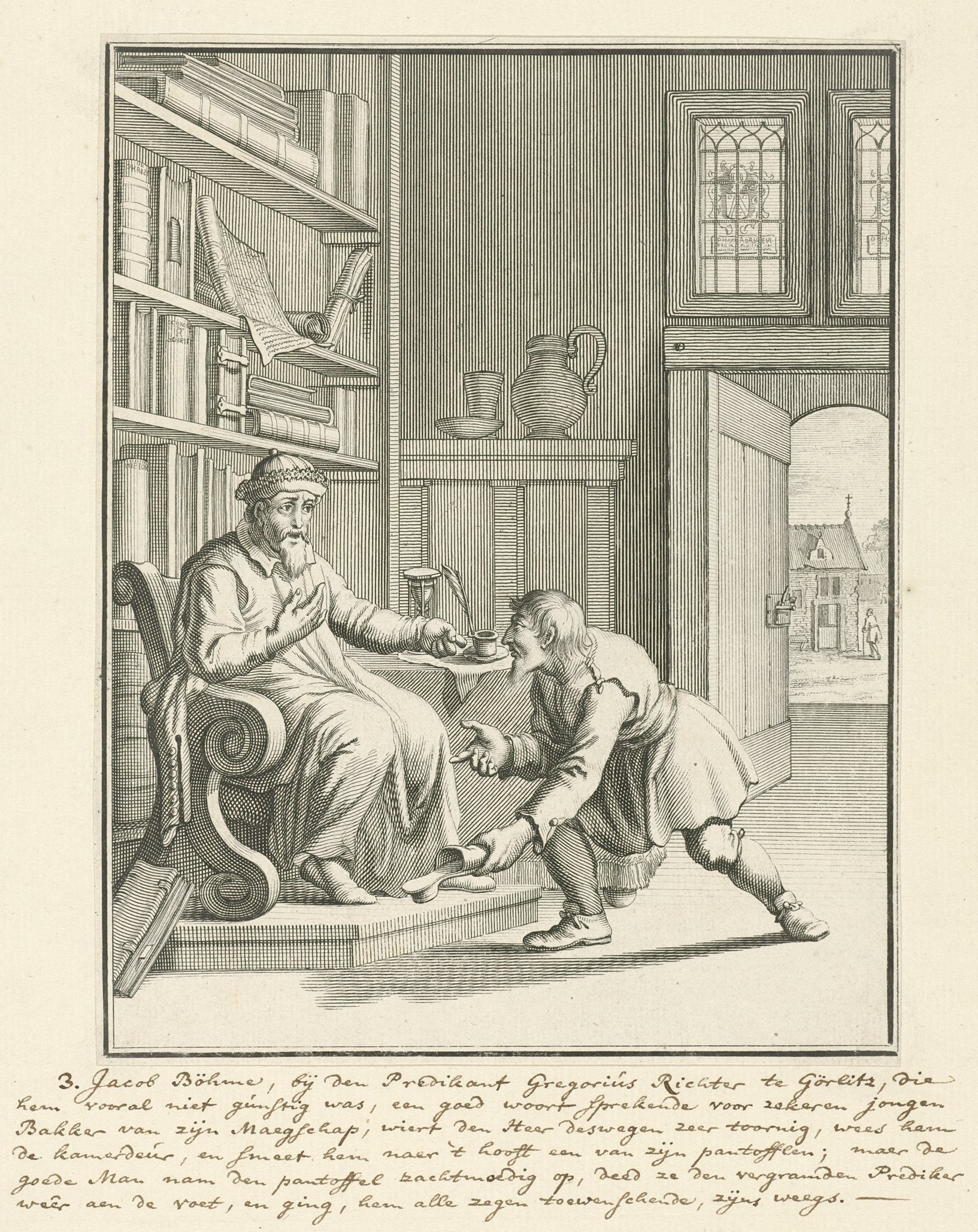

그러나 당시 괴를리츠의 감독 목사였던 그레고어 리히터는 《아우로라》가 루터파 정통 교리를 위협하는 이단 사상을 담고 있다고 비난했다. 리히터는 설교단에서 뵈메를 비난하고, 시민들은 뵈메의 집을 공격하는 등 뵈메는 큰 박해를 받았다. 결국 뵈메는 더 이상 저술 활동을 하지 않기로 하고, 리히터는 교회에서 뵈메를 비난하지 않기로 하는 타협이 이루어져 뵈메는 저술 활동을 중단했다.

하지만 뵈메의 《아우로라》를 호의적으로 받아들인 귀족 출신 독지가들은 뵈메에게 연금술 등 신플라톤주의적 자연철학 사상을 접하게 하고 독서 기회를 제공하며 그의 정신적 지원자가 되어 주었다.

뵈메는 리히터와의 약속을 지켜 저술 활동을 하지 않았지만, 리히터는 계속해서 뵈메를 공격했고, 친구들은 뵈메에게 저술을 재개할 것을 요청했다. 결국 뵈메는 1618년부터 다시 저술을 시작하여 1624년 사망할 때까지 6년 동안 『시그나투라 레룸』, 『미스테리움 마그눔』 등 주요 저작과 소논문, 서간 등을 통해 정력적으로 자신의 사상을 펼쳤다.

1623년에는 소논문들을 모아 『그리스도에게로 가는 길』을 출판했지만, 이 책 역시 '아우로라'처럼 격렬한 논란을 일으켰다. 뵈메는 드레스덴으로 피신했다가 게를리츠로 돌아온 후 병을 얻어 1624년 11월 17일 사망했다.[3][4]

2. 1. 출생과 초기 생애 (1575년 ~ 1599년)

1575년, 독일 오버라우지츠 지방 나이세 강 유역 도시 괴를리츠 근교 알트 자이덴베르크(현재 폴란드 스타리자비두프)에서 태어났다.[7] 뵈메는 루터교도이자 농민인 아버지 조지 비센과 어머니 사이에서 다섯 자녀 중 넷째였다. 어린 시절 뵈메는 목동으로 일했으나, 농업에는 적합하지 않다고 여겨졌다. 14세에 자이덴베르크로 보내져 구두장이 견습생이 되었다.[2]구두 제작 견습 생활은 고되었고, 그는 정교회 신자가 아닌 가족과 함께 살면서 당시의 논쟁에 노출되었다. 그는 정규 교육을 받지 못했지만, 정기적으로 기도하고 성경과 파라켈수스, 바이겔, 슈벤크펠트와 같은 예지자들의 저서를 읽었다.[3] 3년간의 견습생 생활 후, 뵈메는 여행을 떠났다. 얼마나 멀리 갔는지는 알 수 없지만, 적어도 괴를리츠까지는 갔다.[2] 1592년 뵈메는 도제 생활을 마치고 돌아왔다. 1599년 뵈메는 괴를리츠에 자신의 작업장을 갖춘 장인이 되었다. 같은 해에 그는 괴를리츠의 정육점 주인 한스 쿤츠만의 딸 카타리나와 결혼하여 네 명의 아들과 두 명의 딸을 두었다.[3][4]

2. 2. 저술 활동 시작과 '아우로라' (1599년 ~ 1612년)

1575년 독일 북부 오버라우지츠의 나이세강 유역 도시 괴를리츠 근교 알트 자이덴베르크에서 태어났다. 뵈메는 1599년부터 괴를리츠에서 구두 장인으로 일하며 가정을 꾸렸다. 1600년, 뵈메는 주석 접시에 반사된 햇빛을 보고 환상을 경험했다. 그는 이 환상을 통해 세상의 영적 구조와 하나님과 인간, 선과 악의 관계를 깨달았다고 믿었다. 1610년에는 우주의 통일성을 더욱 깊이 이해하고 하나님으로부터 특별한 소명을 받았다는 또 다른 내적 환상을 경험했다.1612년, 뵈메는 자신의 첫 저서인 『아우로라』(Morgenröte im Aufgang)를 완성했다. 이 책은 뵈메가 12년간 경험한 신비 체험을 바탕으로 집필되었으며, 그의 근본적인 사상의 싹을 담고 있다. 뵈메는 처음에 이 책을 공개할 의도가 없었으나, 친구에게 빌려준 후 필사본이 퍼져나가 괴를리츠 시민들에게 알려지게 되었다.

2. 3. '아우로라' 이후의 박해와 저술 중단 (1612년 ~ 1618년)

1612년 뵈메는 최초의 저작인 《아우로라》를 완성한다. 뵈메는 이 저술의 근간에 그 이전의 신비 체험이 있으며, '12년 동안 그것(=신비 체험)에 관여했다'고 훗날 편지에서 밝히고 있다.[2] 정규 철학 교육은 물론이고 고등학교에서의 중등 교육조차 받지 못한 구두 직공에게 이 작업은 매우 어려웠을 것이다. 뵈메 자신도 이 첫 저작이 문체와 내용 모두 난해함을 인정했다. 그러나 이 저작에는 뵈메의 근본 사상이 담겨 있다는 것도 널리 알려져 있다.뵈메는 처음에는 자신의 체험을 기록으로 남기기 위해 《아우로라》를 저술했으며, 공개할 의도는 없었다. 그러나 친구의 부탁으로 원고를 빌려준 사이, 이를 필사하는 사람들도 나타나기 시작했고, 《아우로라》는 뵈메의 교우 관계를 넘어 괴를리츠 시민들에게 알려지게 되었다. 신비 체험이라는 개인적인 환시와 소박한 기독교 신앙의 일치에서 태어난 자연과 인간의 관계에 대한 이 저술은, 그러나 당시 괴를리츠 감독 목사였던 그레고어 리히터에게는 루터파 정통 교리를 위협하는 것으로 인식되었다.

리히터는 설교단에서 뵈메를 이단 사상의 소유자로 비난했고, 이에 호응하는 시민들은 공공연히 뵈메의 자택을 공격하는 등 뵈메의 평온한 삶은 위협받았다. 이 결과, 뵈메가 이후 저술을 하지 않고, 리히터는 교회에서 뵈메를 비난하는 것을 그만두는 타협이 시 당국의 중재로 결정되었고, 뵈메는 저술 활동을 중단하게 되었다.[3]

한편 뵈메의 《아우로라》를 호의적으로 받아들이는 사람들도 일정 수 존재했다. 그중에는 귀족 계급의 독서가도 있었고, 뵈메의 정신적 지원자가 될 뿐만 아니라, 뵈메에게 연금술 등 당시의 신플라톤주의적 자연철학 사상을 매개하는 동시에, 독서의 기회를 제공했다. 뵈메의 저서에 간간이 보이는 라틴어는 이러한 친구들에게서 뵈메가 배운 것이 대부분이지만, 파라켈수스의 저술에 대해서는, 이를 직접 읽었다고 뵈메는 증언하고 있으며, 연금술 용어를 『시그나투라 렐룸』·『미스테리움 마그눔』을 비롯한 후속 저서에서 크게 사용하고 있다. 또한 이러한 독서는 뵈메에게 늦은 나이에 이르러서이긴 하지만, 자신의 저술을 반성하고 언어를 다듬는 데 도움이 되었다.

2. 4. 저술 재개와 전성기 (1618년 ~ 1624년)

뵈메는 리히터와의 화해 협약을 지켰지만, 리히터는 교회에서 뵈메에 대한 공격을 멈추지 않았고, 게를리츠 시민들은 뵈메를 계속 괴롭혔다. 뵈메의 친구들은 '아우로라'에 이은 저술을 요청했다. 뵈메는 침묵이 평화를 가져오지 않음을 깨닫고, 자신의 사상을 적극적으로 표현하는 것이 사명이라고 확신했다. 1618년 뵈메는 저술을 재개하여 1624년 죽을 때까지 6년 동안 『시그나투라 레룸』을 비롯한 주요 저작, 소논문, 서간 등을 통해 자신의 사상을 정력적으로 발표했다.[4]1623년 뵈메는 몇몇 소논문을 모아 『그리스도에게로 가는 길』을 출판했다. 이 책은 '아우로라'처럼 격렬한 논란을 일으켰고, 뵈메는 그 대응에 쫓겨 제대로 저술할 시간을 갖지 못하고 가족을 게를리츠에 남겨둔 채 드레스덴으로 피신해야 했다. 드레스덴에서 잠시 머무른 후 게를리츠로 돌아온 뵈메는 병을 얻어 사망했다.[3]

3. 사상

뵈메는 루터파 신앙에 충실했지만, 정규 교육을 받지 못했기 때문에 전통적인 기독교 형이상학의 신 개념을 넘어선 독자적인 사상을 전개했다. 뵈메의 사상은 기독교를 근간으로 신플라톤주의, 연금술 등의 영향을 받았다.

뵈메 연구자인 굴른 스키는 뵈메의 사상 전개를 4기로 나누었다.

- 제1기 (저술 재개 ~ 1622년): 『세 가지 원리에 관하여』

- 제2기 (1621년 초 ~ 1622년 여름): 『시그나투라 렐룸』 집필

- 제3기 (1622년 가을 ~ 1623년 가을): 『위대한 신비』를 포함한 여러 저작

- 제4기 (뵈메의 말년): 서간, 논란 반박 소론 저술

뵈메는 자신의 사상이 연속적이라고 확신했지만, 연구자들은 『아우로라』, 『시그나투라 렐룸』, 『위대한 신비』를 각각 정점으로 하는 사상의 움직임을 구분한다.

뵈메는 죄, 악, 구원의 본질에 관심을 가졌다. 루터교 신학과 마찬가지로 인류가 신의 은총에서 타락하여 죄와 고통의 상태에 빠졌고, 악의 세력에는 하느님께 반역한 타락한 천사들이 포함되며, 하느님의 목표는 세상을 은총의 상태로 회복하는 것이라고 보았다.[5] 그러나 뵈메는 오직 믿음으로만 의롭다 함을 거부하는 등 루터교 신학과 몇 가지 중요한 차이점을 보였다.[5]

뵈메는 타락을 우주 진화의 필요한 단계로 묘사했다.[7] 뵈메에게 있어 인간은 하나님에 도달하기 위해 먼저 지옥을 통과해야 한다. 하나님은 시간이나 공간 없이 존재하며, 영원을 통해 자신을 재생한다. 뵈메는 새로운 해석을 통해 삼위일체가 진정으로 존재한다고 재진술한다. 하나님, 아버지는 불이며, 자신의 아들을 낳는데, 뵈메는 이를 빛이라고 부른다. 성령은 생명의 원리 또는 신성한 생명이다.[7]

뵈메는 악을 "혼란, 반항, 영의 본성을 자연의 종으로 만드는 왜곡"으로 보았다.[8] 즉, 초기 신성한 질서의 왜곡으로 여긴 것이다.

3. 1. 주요 개념

뵈메는 자신의 신비 체험을 바탕으로 독자적인 사상 체계를 구축했다. 그의 사상은 기독교 신앙을 근간으로 신플라톤주의, 연금술 등의 영향을 받았다. 뵈메는 루터파 신앙에 충실했지만, 정규 교육을 받지 못했기 때문에 전통적인 기독교 형이상학의 신 개념을 넘어섰다.뵈메 연구자 글룬스키는 뵈메의 사상 전개를 4기로 나누었다.

- 제1기 (저술 재개 ~ 1622년): 『세 가지 원리에 관하여』

- 제2기 (1621년 초 ~ 1622년 여름): 『시그나투라 렐룸』 집필

- 제3기 (1622년 가을 ~ 1623년 가을): 『위대한 신비』를 포함한 여러 저작

- 제4기 (뵈메의 말년): 서간, 논란 반박 소론 저술

뵈메는 자신의 사상이 연속적이라고 확신했지만, 연구자들은 『아우로라』, 『시그나투라 렐룸』, 『위대한 신비』를 각각 정점으로 하는 사상의 움직임을 구분한다.

뵈메는 만물 안에 신의 드라마가 있다고 보았으며, 우리 모두는 신의 기쁨의 조화를 연주하는 악기의 현이라고 했다. 그의 범신론은 단순하지 않고, 신의 현상을 역동적으로 묘사하기 위해 특수한 용어를 사용했다.

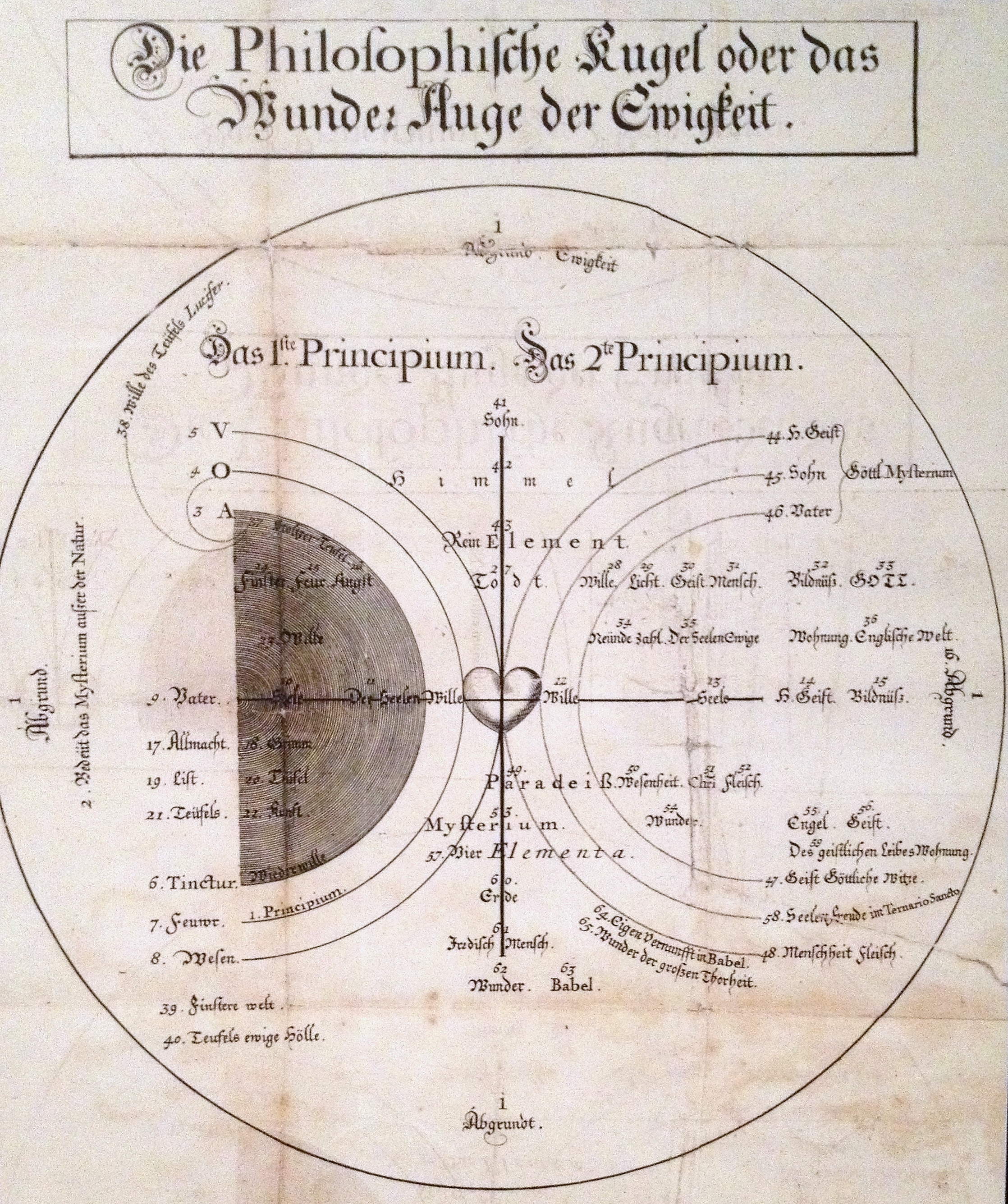

뵈메에 따르면, 삼위일체 신의 근원을 '''무저(無底)'''라고 부른다. 무저는 바닥이 없는 것으로, 다른 어떤 것에 의해서도 근거 지워지지 않으며, 또 바닥이 없으므로 어떤 것을 근거 지울 수도 없다. 이 무 안에는 다른 "있는 것"을 갈망하는 '''동경(憧憬)'''이 있는데, 이 동경은 무한히 펼쳐져 있어 중심도 형태도 없다. 동경에서 밖으로 향하려는 운동을 '''의지(意志)'''라고 하며, 이 의지가 무저의 내부로 향해 수렴하여 자신인 무를 붙잡을 때, 무저 안에 가느다란 바닥이 생기고 여기서부터 모든 것이 시작된다. 의지는 본질의 추동력이며, 어떤 본질도 의지 없이는 생겨나지 않는다. 중심과 원주가 명확해짐으로써 '''지혜의 거울'''이 생겨나고, 거울은 정신을 받아들여 모든 것을 비추지만, 그 자체는 무언가를 낳지 않는 수동적인 것이다.

3. 1. 1. 무저 (無底, Ungrund)

뵈메는 신의 가장 깊숙한 곳, 삼위일체 신의 근원을 '''무저(無底)'''라고 불렀다. 무저는 바닥이 없는 것, 다른 어떤 것에 의해서도 근거 지워지는 것이 아니며, 또 바닥이 없으므로 어떤 것을 근거 지울 수도 없다.이 어디까지 가도 아무것도 없는 무(無) 안에는 다른 "있는 것"을 갈망하는 '''동경(憧憬)'''이 있다고 한다. 그러나 동경은 무한히 펼쳐져 있으며, 중심도 없고 형태도 없다. 동경의 바다에는 아무것도 없으므로 아무것도 보이지 않고, 아무것도 비추지 않는다. 이른바 눈이 아닌 눈, 거울이 아닌 거울이다. 동경에서 밖으로 향하려는 운동을 '''의지(意志)'''라고 하는데, 이 의지가 무저의 내부로 향해 수렴하여 자신인 무를 붙잡을 때, 무저 안에 가느다란 바닥이 생기고, 여기서부터 모든 것이 시작된다. 의지는 '''본질(本質)'''의 추동력이며, 어떤 본질도 의지 없이는 생겨나지 않는다고 한다.

의지는 바닥에 서 있음으로써 밖으로 향할 수 있게 된다. 바닥이 생김으로써 무저가 무저가 되고, 눈이 눈이 되고, 거울이 거울이 된다. 어떤 것이 어떤 것으로서 인식되기 위해서는 구별이 필요하다. 뵈메에 따르면 신조차도 자신을 인식하기 위해서는 신 이외의 것을 필요로 한다. 중심과 원주가 명확해짐으로써 '''지혜의 거울'''이라 불리는 것이 생겨난다. 거울은 '''정신(精神)'''(게이스트, Geist)을 받아들이고 모든 것을 비추지만, 그 자체는 무언가를 낳는 것이 없는 수동적인 것이다. 지혜의 거울은 다른 이름으로 '''소피아(Sophia)'''라고 한다. 소피아는 "받아들이지만 낳지 않는다"는 처녀의 성질을 가진 '''무(無)'''이다. 무라는 것은 소피아가 존재로부터 자유롭기 때문이다. 이 자유로운 소피아를 보려고 의지는 거울을 들여다보고, 거울에 자신의 모습을 비춘다. 여기서 의지는 '''욕망(欲望)'''을 일으키고, '''이마기나치오(이maginatio, 상상)'''한다. 이마기나치오에 의해 의지는 임신하고, 정신으로서의 신과 피조물의 원형이 거울에서 직관되는 것이다.

3. 1. 2. 동경 (憧憬, Sehnsucht)

이 어디까지 가도 아무것도 없는 무(無) 안에는 다른 "있는 것"을 갈망하는 '''동경(憧憬)'''이 있다고 한다. 그러나 동경은 무한히 펼쳐져 있으며, 중심도 없고 형태도 없다. 동경의 바다, 거기에는 아무것도 없으므로 아무것도 보이지 않고, 아무것도 비추지 않는다. 이른바 눈이 아닌 눈, 거울이 아닌 거울이다.3. 1. 3. 의지 (意志, Wille)

뵈메는 무한히 퍼져 중심도 형태도 없는 동경에서 밖으로 향하려는 운동을 '''의지'''라고 보았다. 이 의지가 무저 안으로 수렴하여 자신을 붙잡을 때, 무저 가운데 희미한 바닥이 생기고 여기서부터 모든 것이 시작된다고 한다. 의지는 '''본질'''의 추동력이며, 어떤 본질도 의지 없이는 생겨나지 않는다고 한다.3. 1. 4. 지혜의 거울 (소피아, Sophia)

의지가 무저 속으로 수렴하여 자신, 즉 무(無)를 붙잡을 때 무저 안에 희미한 바닥이 생기는데, 이로 인해 중심과 원주가 명확해지면서 '''지혜의 거울'''이 생겨난다. 거울은 '''정신'''(게이스트)을 받아들여 모든 것을 비추지만, 그 자체는 아무것도 낳지 않는 수동적인 존재이다. 지혜의 거울은 '''소피아'''라고도 불리는데, "받아들이지만 낳지 않는" 처녀의 성질을 가진 '''무(無)'''이다. 이는 소피아가 존재로부터 자유롭기 때문이다. 이 자유로운 소피아를 보기 위해 의지는 거울을 들여다보고, 거울에 자신의 모습을 비춘다. 여기서 의지는 '''욕망'''을 일으켜 '''이마기나치오(상상)'''한다. 이마기나치오를 통해 의지는 잉태하고, 정신으로서의 신과 피조물의 원형이 거울에 직관된다.3. 1. 5. 이마기나치오 (상상, Imaginatio)

의지는 지혜의 거울을 들여다보고 자신의 모습을 비출 때 욕망을 일으키는데, 이것이 '''이마기나치오(Imaginatio, 상상)'''이다. 이마기나치오를 통해 의지는 품게 되고, 정신으로서의 신과 피조물의 원형을 거울에서 직관하게 된다. 여기서 지혜의 거울은 '''소피아(Sophia)'''라고도 불리며, 처녀의 성질을 가진 '''무(無)'''이다. 소피아가 무인 이유는 존재로부터 자유롭기 때문이다.뵈메에 따르면, 삼위일체 신의 근원을 '''무저(無底)'''라고 부른다. 무저는 바닥이 없는 것으로, 다른 어떤 것에 의해서도 근거 지워지지 않으며, 또 바닥이 없으므로 어떤 것을 근거 지울 수도 없다. 이 무 안에는 다른 "있는 것"을 갈망하는 '''동경(憧憬)'''이 있는데, 이 동경은 무한히 펼쳐져 있어 중심도 형태도 없다. 동경에서 밖으로 향하려는 운동을 '''의지(意志)'''라고 하며, 이 의지가 무저의 내부로 향해 수렴하여 자신인 무를 붙잡을 때, 무저 안에 가느다란 바닥이 생기고 여기서부터 모든 것이 시작된다. 의지는 본질의 추동력이며, 어떤 본질도 의지 없이는 생겨나지 않는다. 중심과 원주가 명확해짐으로써 '''지혜의 거울'''이 생겨나고, 거울은 정신을 받아들여 모든 것을 비추지만, 그 자체는 무언가를 낳지 않는 수동적인 것이다.

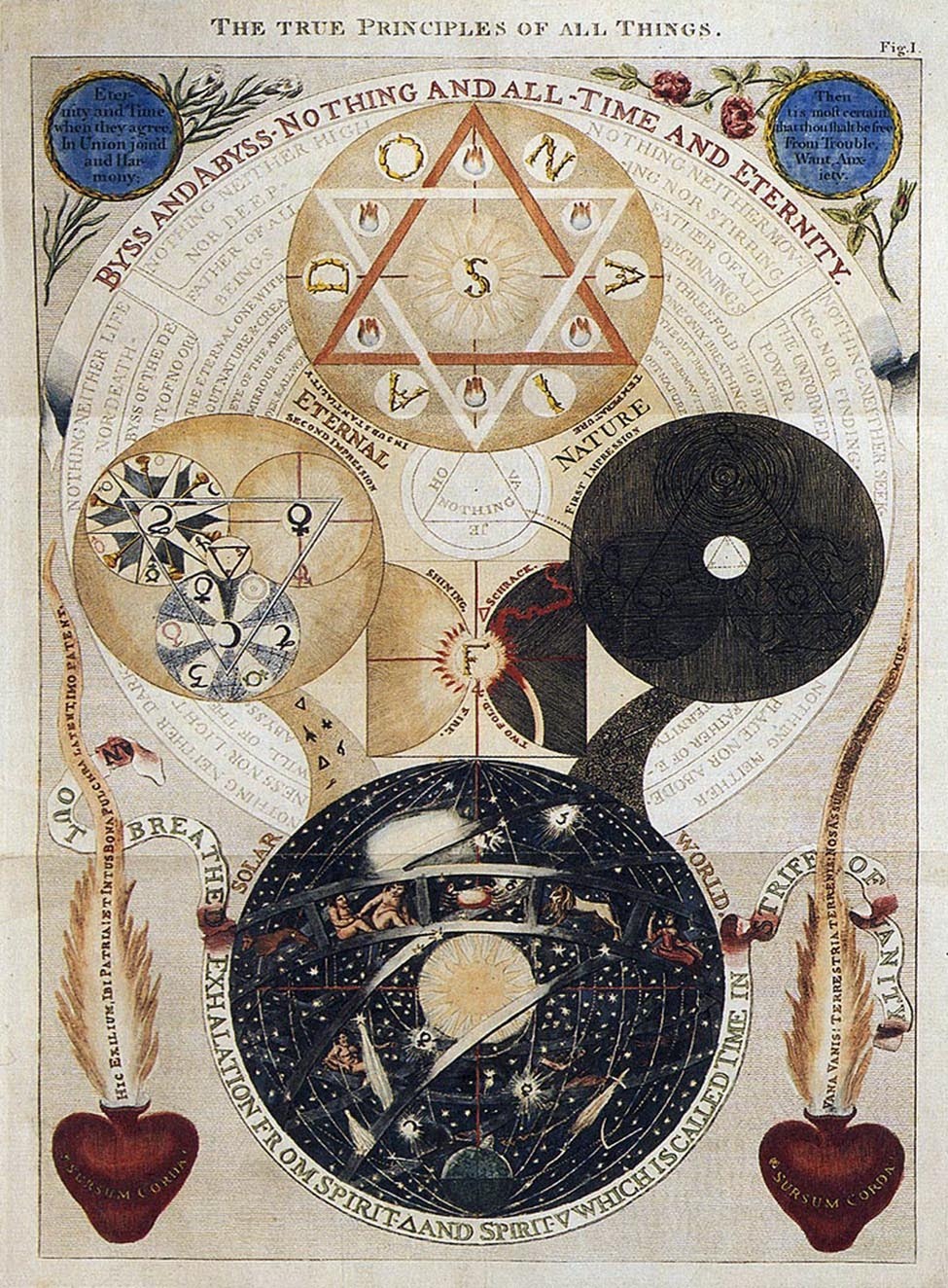

3. 2. 신의 현현과 세계 창조

뵈메는 신이 자신의 상상력(Imaginationde)을 통해 세계를 창조했다고 보았다. 뵈메에 따르면, 신은 무한한 '무저(無底)'에서 '동경(憧憬)'을 통해 '의지(意志)'를 일으키고, 이 의지가 '지혜의 거울'(소피아, Sophiade)에 자신을 비추면서 '욕망(欲望)'을 통해 세계를 창조한다. 이 과정은 일곱 가지 속성의 점진적인 전개로 설명된다.신의 가장 깊숙한 곳, 삼위일체 신의 근원을 뵈메는 '''무저(無底)'''라고 부른다. 무저는 바닥이 없는 것, 다른 어떤 것에 의해서도 근거 지워지는 것이 아니며, 또 바닥이 없으므로 어떤 것을 근거 지울 수도 없다. 이 어디까지 가도 아무것도 없는 무(無) 안에는 다른 "있는 것"을 갈망하는 '''동경(憧憬)'''이 있다. 그러나 동경은 무한히 펼쳐져 있으며, 중심도 없고 형태도 없다. 동경의 바다에는 아무것도 없으므로 아무것도 보이지 않고, 아무것도 비추지 않는다. 이른바 눈이 아닌 눈, 거울이 아닌 거울이다. 동경에서 밖으로 향하려는 운동을 '''의지(意志)'''라고 하는데, 이 의지가 무저의 내부로 향해 수렴하여 자신인 무를 붙잡을 때, 무저 안에 가느다란 바닥이 생기고, 여기서부터 모든 것이 시작된다. 의지는 '''본질(本質)'''의 추동력이며, 어떤 본질도 의지 없이는 생겨나지 않는다.

의지는 바닥에 서 있음으로써 밖으로 향할 수 있게 된다. 바닥이 생김으로써 무저가 무저가 되고, 눈이 눈이 되고, 거울이 거울이 된다. 어떤 것이 어떤 것으로서 인식되기 위해서는 구별이 필요하다. 뵈메에 따르면 신조차도 자신을 인식하기 위해서는 신 이외의 것을 필요로 한다. 중심과 원주가 명확해짐으로써 '''지혜의 거울'''이라 불리는 것이 생겨난다. 거울은 '''정신(精神)'''(Geistde)을 받아들이고 모든 것을 비추지만, 그 자체는 무언가를 낳는 것이 없는 수동적인 것이다. 지혜의 거울은 '''소피아(Sophia)'''라고도 불린다. 소피아는 "받아들이지만 낳지 않는다"는 처녀의 성질을 가진 '''무(無)'''이다. 무라는 것은 소피아가 존재로부터 자유롭기 때문이다. 이 자유로운 소피아를 보려고 의지는 거울을 들여다보고, 거울에 자신의 모습을 비춘다. 여기서 의지는 '''욕망(欲望)'''을 일으키고, '''이마기나치오(Imaginationde, 상상)'''한다. 이마기나치오에 의해 의지는 임신하고, 정신으로서의 신과 피조물의 원형이 거울에서 직관되는 것이다.

뵈메는 이러한 창조 과정이 일곱 가지 속성을 통해 점진적으로 전개된다고 보았다. 이 일곱 가지 속성은 세계 창조의 근본적인 힘으로 작용한다.

3. 2. 1. 일곱 가지 속성

베메는 만물이 일곱 가지 영(Geist) 또는 속성(Qual)에 의해 형성된다고 보았다. 속성(Qual)은 고통(Qual)이자 원천(Quelle)이다. 베메의 일곱 가지 속성은 다음과 같다.

헤겔은 뵈메를 '독일 최초의 철학자'라고 칭송했다.[6]

3. 2. 2. 창조 과정

뵈메가 본 비전은 만물의 신적인 실상이라 할 만한 것이었다. 뵈메는 모든 존재 안에서 신의 드라마를 보고, 우리 인간 모두는 신의 기쁨의 노래를 연주하는 악기의 현이라고 말했다. "모든 것은 신이다."라고 말하면 그것은 단순한 범신론이 되지만, 뵈메의 범신론은 결코 단순하지 않다. 형언할 수 없는 비전을 어떻게든 포착하려 특수한 용어를 구사하고, 신의 현현을 역동적으로 묘사하려는 그의 사상은 복잡하고 난해하다. 그 묘사는 신의 기원까지 거슬러 올라간다. 신의 가장 깊숙한 곳, 삼위일체 신의 근원을 뵈메는 '''무저(無底)'''라고 부른다. 무저는 바닥이 없는 것, 다른 어떤 것에 의해서도 근거 지워지는 것이 아니며, 또 바닥이 없으므로 어떤 것을 근거 지울 수도 없다.이 어디까지 가도 아무것도 없는 무(無) 안에는 다른 "있는 것"을 갈망하는 '''동경(憧憬)'''이 있다고 한다. 그러나 동경은 무한히 펼쳐져 있으며, 중심도 없고 형태도 없다. 동경의 바다, 거기에는 아무것도 없으므로 아무것도 보이지 않고, 아무것도 비추지 않는다. 이른바 눈이 아닌 눈, 거울이 아닌 거울이다. 동경에서 밖으로 향하려는 운동을 '''의지(意志)'''라고 하는데, 이 의지가 무저의 내부로 향해 수렴하여, 자신인 무를 붙잡을 때, 무저 안에 가느다란 바닥이 생기고, 여기서부터 모든 것이 시작된다. 의지는 '''본질(本質)'''의 추동력이며, 어떤 본질도 의지 없이는 생겨나지 않는다고 한다.

의지는 바닥에 서 있음으로써 밖으로 향할 수 있게 된다. 바닥이 생김으로써 무저가 무저가 되고, 눈이 눈이 되고, 거울이 거울이 된다. 어떤 것이 어떤 것으로서 인식되기 위해서는 구별이 필요한 것이다. 뵈메에 따르면 신조차도 자신을 인식하기 위해서는 신 이외의 것을 필요로 한다. 중심과 원주가 명확해짐으로써 '''지혜의 거울'''이라 불리는 것이 생겨난다. 거울은 '''정신(精神)'''(게이스트, Geist)을 받아들이고 모든 것을 비추지만, 그 자체는 무언가를 낳는 것이 없는 수동적인 것이다. 지혜의 거울은 다른 이름으로 '''소피아(Sophia)'''라고 한다. 소피아는 "받아들이지만 낳지 않는다"는 처녀의 성질을 가진 '''무(無)'''이다. 무라는 것은 소피아가 존재로부터 자유롭기 때문이다. 이 자유로운 소피아를 보려고 의지는 거울을 들여다보고, 거울에 자신의 모습을 비춘다. 여기서 의지는 '''욕망(欲望)'''을 일으키고, '''이마기나치오(imagination, 상상)'''한다. 이마기나치오에 의해 의지는 임신하고, 정신으로서의 신과 피조물의 원형이 거울에서 직관되는 것이다.

이제 신의 욕구가 밖으로 향함으로써 세계가 형성되는데, 이후 우리가 직접 보는 것과 같은 자연이 창조된다는 것은 아니다. 다음으로 뵈메가 말하는 것은 가시적인 자연의 근원인 영원한 자연이다. 그는 일곱 가지 영(靈) 또는 속성(性質)에 의해 만물이 형성된다고 말한다. 속성(Qual)은 고통(苦, Qual)이자 원천(Quelle)이다. 이것은 단순한 어구의 우연의 일치처럼 보일 수도 있지만, 뵈메에게 있어서 단어나 음향은 존재의 본질과 깊이 관련된 것이다. 내용으로 보면, 존재가 여러 가지 형태로 나뉘어 속성을 갖는다는 것은 시원(始元)의 융합으로부터의 이탈로서 고통이라는 의미로 해석될 수 있다.

일곱 가지 속성은 다음과 같다.

이상의 세 가지 원리(욕망, 유동성, 불안)는 제1원리, 만물의 질료의 근원이다.

이와 같이 뵈메에게 있어서 세계의 창조는 신이 한꺼번에 창조하는 것이 아니라, 신의 상상의 작용이 자신을 전개해 나가는 것이다. 그때 부정적인 요소가 큰 역할을 하고 있다는 점에 주목해야 한다. 세계가 생생한 것이 되려면 장애가 필수적인 것이다.

헤겔은 뵈메를 "독일 최초의 철학자"라고 불렀다. 대립하는 힘의 작용 속에서 절대자가 자신을 실현해 나간다는 그의 철학은 뵈메에게 그 원형을 가지고 있다고 말할 수 있다. 하지만 헤겔은 뵈메의 "혼란스러운 독일어"에는 질색했다. 이 항목에서는 개요를 살펴보았지만 실제로 뵈메의 사상은 더욱 복잡하며, 연금술의 특수한 용어와 기호와의 대응이 있으며, 단어의 사용법은 일반적인 것과 크게 다르다. 세계 속에 단맛과 쓴맛이 작용하고 있다고 해도, 보통 사람은 이상한 인상을 받을 것이다. 그가 신비주의에 빠진 "무식한 구두 장인"이라고 비난받는다고 해도, 그 난해한 글을 생각하면 이유가 없는 것은 아니다.

3. 3. 타락과 구제

현실 세계에는 악이 넘쳐 흐른다. 뵈메는 이 악의 기원에 대해, "완전한 선인 신이 세계를 창조했다면 왜 세계에는 악이 존재하는가?"라는 전통적인 신학적 질문을 던진다.뵈메의 신관에 따르면, 신은 순수한 선뿐만 아니라 어두운 면도 가지고 있다. 그러나 이것이 직접 이 세상의 악의 원인이 되는 것은 아니다. 악의 기원은 가시적인 자연이 창조되기 이전의 '''천사의 세계'''에 있다. 천사는 '''분노의 어두운 불'''과 '''사랑의 밝은 불'''이라는 두 가지 정신적 원리를 가지고 창조되었다. 본래 분노는 사랑에 따라야 하지만, 천사들은 자유 의지를 가지고 있었기 때문에 반대로 하는 것도 가능했다.

3. 3. 1. 천사의 타락

루시퍼는 대천사 중 한 명이었으나, 자유 의지를 잘못 사용하여 신에게 반역하였다.[9] 제1성질과 제2성질에는 악이 잠재적으로 존재했지만, 루시퍼는 이 두 가지 성질에 대해 자신이 신과 동등하게 되려는 상상(이마기나치오)을 하였다.[9] 그는 '어둠의 거울'을 만들고 공상에 빠져 자아를 비대하게 만들었다.[9] 이로 인해 천사의 나라는 지옥과 천국으로 분열되었다.[9]3. 3. 2. 인간의 타락

최초의 인간 아담은 신의 완전한 창조물이었으나, 악마의 유혹으로 타락했다.[9] 아담 안의 여성 부분인 소피아는 하늘로 돌아갔고, 아담을 중심으로 이루어지던 우주의 조화는 깨졌다. 아담의 고독을 불쌍히 여긴 신은 새로운 여성 이브를 창조했으나, 이브는 소피아를 완전히 대체할 수 없었다.[9]3. 3. 3. 구제

인간은 시간 속의 존재이므로 죄를 용서받을 가능성이 있다. 루시퍼는 자신의 자유 의지로 신에게 반역했지만, 아담은 유혹에 빠진 것이기 때문이다. 반면 루시퍼는 영원한 존재이기에 죄를 용서받을 수 없다.[9]신은 인간을 구원하기 위해 구세주 '''그리스도'''를 보냈다. 그리스도는 처녀 마리아에게서 태어나, 아담이 잃어버린 남성과 여성의 양면성을 모두 가지고 있었다. 즉, 그리스도는 두 번째 아담인 셈이다. 그리스도는 타락의 원인인 자유 의지를 버리고 십자가에 못 박혔다. 뵈메는 이러한 그리스도를 본받아 십자가를 지고 박해를 견디면, 불로도 태울 수 없는 새로운 인간으로 다시 태어날 수 있다고 말한다.[9]

4. 영향

뵈메의 사상은 당대에는 이단으로 비판받았지만, 후대에 다양한 분야에 큰 영향을 미쳤다. 뵈메는 네오플라토니즘과 연금술 작가, 특히 파라켈수스의 영향을 받았지만, 기독교 전통 안에 확고히 자리 잡고 있었다.[6] 그는 급진적 경건주의, 퀘이커교, 필라델피아 학회, 기히텔파, 하모니 사회, 조아르 분리주의자들, 로즈크루스 운동, 마르티니즘 및 기독교 신지학 등 반권위주의적이고 신비주의적인 많은 운동들에 큰 영향을 미쳤다. 뵈메의 제자이자 스승이었던 리그니츠의 의사 발타사르 발터는 카발라 사상을 뵈메의 사상에 도입하기도 했다.[6]

리처드 버크는 1901년 논문 《우주의식》에서 뵈메의 심오한 영적 깨달음에 주목했는데, 이는 인간과 신 사이의 궁극적인 무차별, 즉 비이원성을 보여주는 것처럼 보였다. 뵈메의 저술은 신지학회의 현대 신지학 운동에도 영향을 미쳤다. 블라바츠키와 W. Q. 저지는 뵈메의 철학에 대해 저술했다. 뵈메는 1886년 신지학회 독일 지부를 설립한 프란츠 하르트만의 사상에도 중요한 영향을 미쳤다.

뵈메주의(Behmenism)는 17세기 유럽의 기독교 운동을 일컫는 영어식 명칭으로, 뵈메의 가르침에 기반을 두고 있다. 이 용어는 뵈메 사상의 반대자들이 사용한 논쟁적인 용어였다. 1620년대 독일 문학에서 뵈메 사상의 반대자들이 뵈메의 저술과 '뵈미스트(Böhmisten)'들을 비난하면서 사용하기 시작했다. 뵈메의 저술이 1640년대에 영국에 등장하면서 뵈메의 성씨는 "Behmen"이나 "Behemen"으로 변형되었고, 거기서 "Behmenism"이라는 용어가 생겨났다. 뵈메의 신지학 추종자는 "뵈메주의자(Behmenist)"이다.

뵈메주의는 특정 종교 종파의 신념을 묘사하는 것이 아니라, 다양한 집단이 뵈메의 기독교 해석을 영감의 원천으로 사용함을 나타낸다. 뵈메의 견해는 퀘이커교, 필라델피아 학회, 기히텔리안, 황야의 여인 사회, 에프라타 수도원, 하모니 사회, 마르티니즘, 그리고 기독교 신지학(철학사의 신지학)과 같은 많은 반권위주의적이고 기독교 신비주의적 운동에 큰 영향을 미쳤다.

17세기는 과학혁명과 더불어 가톨릭, 개신교, 유대교에서 신비주의 혁명의 시대였다. 뵈메는 개신교 유럽의 지식인 사회에서 중요한 인물이 되었다. 뵈메는 천년왕국 신앙론자들에게 중요했으며, 케임브리지 플라톤주의자들과 네덜란드 콜레지안트들에게도 진지하게 받아들여졌다. 헨리 무어는 뵈메를 비판하며 그가 진정한 예언자가 아니며 형이상학적 질문에 대한 특별한 통찰력이 없다고 주장했다.

뵈메는 18세기에는 영향력이 줄었지만, 18세기 후반 독일 낭만주의자들의 관심으로 부흥을 맞이했다. 존 밀턴, 루트비히 티크, 노발리스, 윌리엄 블레이크 그리고 W. B. 예이츠와 같은 시인들은 뵈메의 저술에서 영감을 얻었다. 콜리지는 그의 ''문학전기(Biographia Literaria)''에서 뵈메를 칭찬했다. 독일 철학자 바아더, 셸링, 쇼펜하우어에게 높이 평가받았다. 헤겔은 뵈메를 "최초의 독일 철학자"라고까지 말했다. 덴마크의 주교 한스 라센 마르텐센은 뵈메에 관한 책을 출판했다.

몇몇 저자들은 뵈메가 설명한 세 가지 원초적 원리와 일곱 영이 삼원 법칙과 칠원 법칙과 유사하다고 생각하며, 이는 보리스 무라비에프와 조지 규르지예프의 저술에서 설명된 내용이다.

5. 주요 저작

- 1612: 오로라 (새벽의 여명)

- 1619: ''De tribus principiis'' (신성한 본질의 세 가지 원리에 대한 설명)

- 1620: ''De triplici vita hominis'' (인간의 삼중생활에 관하여)

- 1620: ''Psychologica vera'' (영혼에 대한 40가지 질문)

- 1620: ''De incarnatione verbi'' (예수 그리스도의 성육신에 관하여)

- 1620: ''Sex puncta theosophica'' (6가지 신지학적 요점에 관하여)

- 1620: ''Sex puncta mystica'' (6가지 신비주의적 요점에 대한 간략한 설명)

- 1620: ''Mysterium pansophicum'' (지상과 천상의 신비에 대한 자세한 보고서)

- 1620: ''Informatorium novissimorum'' (P. Kaym에게 보내는 종말에 대한 교훈)

- 1621: ''Christosophia'' (그리스도께로 가는 길)

- 1621: ''Libri apologetici'' (발타사르 틸켄에 대한 방어 논문)

- 1621: ''Antistifelius'' (아이사이아스 슈티펠의 소책자에 대한 반론)

- 1622: ''Ingleich Vom Irrtum der Secten Esaiä und Zechiel Meths'' (아이사이아스와 제키엘 메스의 종파의 오류에 관하여)

- 1622: ''De signatura rerum'' (모든 존재의 탄생과 표징에 관하여)

- 1623: ''Mysterium Magnum'' (모세 첫째 책에 대한 설명)

- 1623: ''De electione gratiae'' (은총의 선택에 관하여)

- 1623: ''De testamentis Christi'' (그리스도의 유언에 관하여)

- 1624: ''Quaestiones theosophicae'' (신성한 계시에 대한 고찰)

- 1624: ''Tabulae principorium'' (신성한 계시의 세 가지 원리에 대한 표)

- 1624: ''Apologia contra Gregorium Richter'' (리히터에 대한 변호 연설)

- 1624: ''Libellus apologeticus'' (Görlitz의 E.E. Rath에게 보내는 서면 답변)

- 1624: ''Clavis'' (열쇠, 즉 이 저서들에서 사용된 가장 중요한 요점과 단어에 대한 설명)

- 1618–1624: ''Epistolae theosophicae'' (신지학적 서한)

- 1682: (1) ''전집''

참조

[1]

사전

Böhme

http://dictionary.re[...]

Random House Webster's Unabridged Dictionary

[2]

논문

1910

[3]

논문

1908

[4]

논문

1911

[5]

웹사이트

The Way to Christ

http://www.passthewo[...]

Pass the Word Services

[6]

논문

On the Fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason

1903

[7]

문서

ザイデンベルク自体もポーランド領になっており、ポーランド語名はザヴィドゥフ Zawidów

[8]

문서

アブラハム・フォン・ゾンマーフェルト充書簡、ポイケルト版ファクシミリ全集第10巻収録

[9]

문서

火にくべられる薪となる

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com