영사재판권

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

영사재판권은 외국인이 소재국의 법과 재판권에 복종해야 한다는 원칙의 예외로, 자국민 관련 사건에 대해 자국이 행사하는 재판권이다. 불평등 조약을 통해 규정되었으며, 근대 법률을 갖춘 국가들이 아시아와 아프리카의 전근대적인 법률을 가진 국가에 강요했으나, 제2차 세계 대전 이후 대부분 사라졌다. 서구 열강은 법률 시스템이 미비한 국가와 외교 관계를 수립할 때 영사재판권을 요구했고, 19세기 중반 불평등 조약에 따라 중국과 일본에 외국인들을 위한 영사 재판소가 설치되었다. 영국은 중국과 일본에 완전한 법원 제도를 확립했고, 미국도 이를 모델로 한 법원을 설립했다. 일본은 1899년에 치외 법권을 종식했고, 중국에서는 1940년대까지 영사 재판소가 운영되었다. 한국은 일·청 수호 조규에 의해 일본이 영사 재판권을 정했고, 태국은 1932년 입헌 혁명 이후 영사 재판권이 철폐되었다. 영사 재판권은 불공정한 판결과 주권 침해의 문제점을 가지고 있었으며, 조약 개정, 국제 회의, 민족주의 운동 등을 통해 철폐 노력이 이루어졌다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사적 배경

영사재판권은 외국인이 해당 국가의 법과 재판권에 복종하는 일반적인 원칙에서 벗어나, 자국민 관련 사건에 대해 자국 영사가 재판권을 행사하는 치외법권의 한 형태이다. 이는 주로 불평등 조약을 통해 규정되었으며, 한때 근대 법률을 갖춘 일본 및 유럽 국가들이 아시아와 아프리카의 전근대적인 법률을 가진 국가들에게 강요했으나, 제2차 세계 대전 이후에는 거의 사라졌다.

서구 열강은 법률 시스템이 미비한 국가와 외교 관계를 맺을 때 영사재판권을 요구했다. 조약에 따라 해당 국가의 법률은 조약 체결국 시민에게 적용되지 않았고, 현지 법원은 이들에 대한 관할권을 가질 수 없었다. 대신 영사 법원이 설치되어 해당 국가 시민 및 피지배자를 상대로 한 민사 및 형사 사건을 처리했다.[1] 영국은 외무부를 통해 가장 광범위한 영사 법원 시스템을 운영했으며, 영국 영사 법원은 아프리카, 오스만 제국, 이집트, 중국, 일본, 한국, 샴 등지에 설치되었다.[2]

그러나 영사 재판 관할 및 적용 법규는 실제로 명확하지 않은 경우가 많아[3] 영사재판권과 치외법권이 혼용되기도 했다. 근대 국가 및 국민 개념이 불분명하고 외국인의 국적 확인이 어려웠음에도, 영사 재판 조항은 조약에 쉽게 규정되었고, 이는 পরবর্তীতে 불평등 조약 문제로 이어졌다.

외국 법에 대한 지식과 판례 정보가 부족한 상황에서 영사 재판은 본국법이나 국제법에 비추어 정당성이 결여된 판결을 내리는 경우가 많았다. 본래 영사 경찰권이 미치는 영역(조계나 거류지)을 상정했지만, 실제로는 해당 국가 전역에 적용되어 이중 법체계를 초래하고 국가 주권을 침해하는 수단으로 악용되기도 했다.

일본의 경우, 조약에서 외국인에게 치외법권을 인정한 적은 없지만[4], 외국인의 범죄에 대한 재판을 각국 영사에게 위임하면서 오해가 발생했다. 와타나베 소키는 당시 상황에서 영사재판권이 일본 근대화에 필수적이었다고 평가하기도 한다.

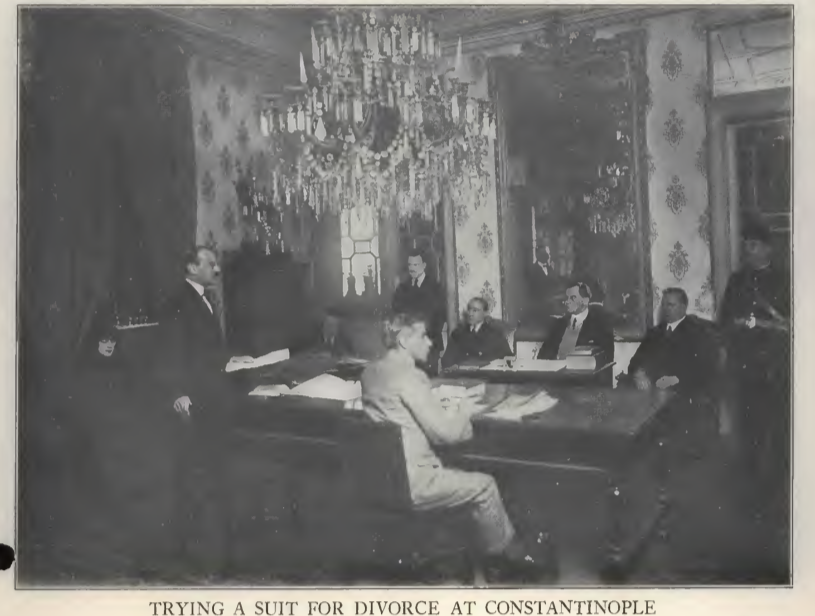

2. 1. 오스만 제국

서구 열강은 법률 시스템이 미발달된 국가와 외교 관계를 수립할 때 영사재판권을 요구하곤 했다. 조약 조항은 해당 국가의 법률이 조약 체결국의 시민에게 적용되지 않으며, 현지 법원이 그들에 대한 관할권을 갖지 않는다고 규정했다. 영사 법원은 해당 국가의 시민 및 피지배자를 상대로 한 민사 및 형사 사건을 처리하기 위해 설립되었다.[1]

영사 재판권에 의한 치외법권은 15세기에 오스만 제국이 베네치아와 제노바에 은혜로써 부여한 데서 시작되었다.

2. 2. 동아시아

영사재판권은 치외법권의 하나로서, 외국인이 원칙적으로 소재국의 법과 재판권에 복종하는 예외적인 경우이다. 자국민의 이해관계를 가지는 사건에 행사하는 재판권으로, 보통 불평등 조약으로 규정되었다. 근대적인 법률을 갖춘 일본 및 유럽 각국이 아시아, 아프리카의 전근대적인 법률을 가진 국가에 대해 강요했으나, 제2차 세계대전 후에는 거의 사라졌다.

서구 열강은 법률 시스템이 미발달된 국가와 외교 관계를 수립할 때 영사재판권을 요구했다. 조약 조항은 해당 국가의 법률이 조약 체결국의 시민에게 적용되지 않으며, 현지 법원이 그들에 대한 관할권을 갖지 않는다고 규정했다. 영사 법원은 해당 국가의 시민 및 피지배자를 상대로 한 민사 및 형사 사건을 처리하기 위해 설립되었다.[1] 영국은 외무부가 운영하는 가장 광범위한 영사 법원 시스템을 갖추고 있었으며, 영국 영사 법원은 아프리카, 오스만 제국, 이집트, 중국, 일본, 한국 및 샴에서 찾아볼 수 있었다.[2]

영사 재판 관할 및 적용 법규는 실제로는 명확하지 않은 경우가 많아[3], 영사 재판권과 치외법권은 종종 혼용되었다. 근대 국가나 국민 개념이 명확하지 않고, 외국인의 국적 확인이 불분명했음에도 불구하고, 조약에서 영사 재판 조항은 쉽게 규정되었으며, 이후 불평등 조약으로 문제가 되었다.

외국 법에 관한 지식이나 판례 등의 정보가 없는 상황에서 행해진 영사 재판은 본국법이나 국제법에 비추어 정당성이 없는 판결이 종종 내려졌다. 본래 영사 경찰권이 미치는 영역을 상정했지만, 해당 국가 전역에 적용되어 이중 법체계를 낳고 해당 국가의 주권을 빼앗는 수단이 되었다.

타이는 1865년 프랑스와 수호 통상 항해 조약을 체결했는데, 이는 일종의 불평등 조약이었다. 1914년부터 시작된 제1차 세계 대전에서는 불평등 조약 개정을 목적으로 연합국으로 참전했다. 대전 후 패전국인 독일 제국·오스트리아-헝가리 제국 등 동맹국과 맺었던 불평등 조약 개정에 성공했다. 1932년 입헌 혁명 이후, 민주 정체에 의한 법전 정비가 이루어진 결과, 영사 재판권 철폐가 실현되었다.

2. 2. 1. 중국

19세기 중반에 체결된 "불평등 조약"에 따라, 여러 국가들이 중국과 일본에서 외국 무역에 개방된 도시(이른바 조약 항구)에 영사 재판소를 설치했다.[1]영국은 중국에 완전한 법원 제도를 확립했다. 1865년, 영국 최고 법원(중국 및 일본)(British Supreme Court for China and Japan)이 중국 상하이에 설치되어 상하이 지역 사건의 1심 영사 재판소이자, 중국, 일본, 그리고 1880년대부터는 한국의 영사 재판소에서 심리된 사건에 대한 항소 법원 역할을 했다.[2] 영국 영사 재판소에서 런던의 추밀원 사법 위원회로 상소할 수 있었다.

1906년, 미국은 영국 최고 법원(중국 및 일본)을 모델로 한 미국 법원(중국)(United States Court for China)을 설립했다.

중국에서는 대부분의 국가에 대한 치외 법권이 종식된 1940년대까지 영사 재판소가 운영되었다. 영사 재판권에 의한 치외 법권은 1842년 난징 조약에서 청나라에 강요된 것을 시작으로, 타이 왕국과 한국 병합 이전의 조선에서도 일본에 의해 행해졌다.

중국의 영사 재판권 철폐 교섭은 1902년 영청 통상 항해 조약 개정 교섭, 1903년 청미 조약, 청일 추가 통상 항해 조약 등으로 거슬러 올라간다. 이들 조약에서 열강은 중국의 치외 법권 철폐에 원칙적으로 동의하면서도 철폐 조건을 유보하여 실제 철폐로 이어지지 않았다. 신해 혁명으로 중화민국이 성립된 1912년 이후에도, 1919년 파리 강화 회의나 1921년 워싱턴 회의 등에서 반복적으로 철폐 요구가 제시되었다.

1925년 12월, 워싱턴 회의에 근거한 치외 법권 위원회가 소집되었으나, 열강은 소극적인 태도를 보이며 중국 사법의 미비 등을 이유로 철폐 요구를 사실상 거부했다. 1925년은 5.30 사건 등 중국 민족주의가 고조된 해였으며, 불평등 조약 철폐와 법권 회복 운동은 국민 정부 및 북경 정부의 대외 기본 요구가 되었다. 북벌 이후 국민 정부 (장제스 정권)는 고조되는 중국 민족주의를 배경으로 국권 회복 운동을 전개하며, 대외적으로는 강경한 철폐 요구를 제시하면서도 점진주의를 채택했다. 1929년 12월 28일 치외 법권 철폐 선언을 공표하고, 1931년 5월 재중 외국인 관할 실시 조례를 제시하는 등 강경한 태도를 보였지만, 실제로는 각국과 교섭하여 원만한 해결을 도모하는 방침을 유지했다.

영국과는 1931년 6월 5일 치외 법권 철폐를 골자로 하는 조약 초안이 가조인되었고, 미국도 비슷한 조약안을 7월에 기안했다. 그러나 만주 사변, 중일 전쟁 발발, 태평양 전쟁 확대로 인해, 영미에 의한 치외 법권 철폐는 1943년에야 이루어졌다.[6]

2. 2. 2. 일본

1858년에 체결된 미일수호통상조약에는 다음과 같은 내용이 있었다.:제6조 일본인에게 법을 범한 미국인은 미국 영사 재판소 (영사 재판소)에서 심리한 후 미국의 법도(법률)에 따라 처벌한다. 미국인에게 법을 범한 일본인은 일본 관리 조사 후 일본의 법도에 따라 처벌한다.

이후 안세이 연간에 영국, 프랑스, 네덜란드, 러시아와 체결한 안세이 5개국 조약에도 모두 영사 재판권에 대한 규정이 있었다.[4]

영사는 본래 외교관이며 재판관이 아니었기 때문에, 영사 재판에서는 종종 본국인에게 매우 유리한 판결이 내려졌다. 영사 재판권 철폐는 메이지정부의 외교에 큰 과제가 되었고, 1871년 말부터의 이와쿠라 사절단에 의한 예비 교섭으로부터 철폐 노력을 시작했다. 1877년의 하틀리 사건과 1879년의 헤스페리아 호 사건 등으로 인해 영사 재판권 철폐는 국가적 과제로 당시 국민들도 이해하게 되었다. 1886년의 노르만톤 호 사건과 1892년의 지시마 함 사건 또한 영사 재판권 철폐 문제와 얽혀 큰 정치 문제가 되었다. 국내 정치에서는 경6파를 비롯한 대외 강경이라고 불리는 정치 그룹이 생겨, 그들에 의해 현행 조약 励行 운동이라는 정치 운동이 전개되었다. 이노우에 가오루, 오쿠마 시게노부 등 역대 외교 담당자들도 조약 개정에 힘썼다. 1888년의 일묵수호통상조약을 시작으로 법권 회복이 실현되었고, 제2차 이토 내각의 무쓰 무네미쓰 외무대신 아래, 주영 공사 아오키 슈조의 노력으로 1894년의 청일 전쟁 개전 직전에 영일 통상 항해 조약이 체결되어 영사 재판권 철폐가 실현되었다.

일본에서 치외 법권은 1899년 8월 4일에 종식되었으며, 영국 법원(일본)(British Court for Japan) 및 기타 영사 재판소는 미결 사건을 마무리한 후 곧 폐쇄되었다.[1]

영국 영사 재판소에서 런던의 추밀원 사법 위원회로 상소할 권리가 있었다.

하지만, 와타나베 소키는 "당시에는 당연한 권리"라고 말하며, 일본의 근대화에 필수불가결했다고 한다. 즉, 당시의 고용 외국인은 단지 고액의 급료를 받았기 때문에 온 것이 아니라, 무슨 일이 있으면 스스로 이해하고 있는 법으로 재판받는다는 안심감이 있었기 때문에 일본에 왔다는 것이다.

2. 2. 3. 한국

일·청 수호 조규에 의해 일본이 일방적으로 영사 재판권을 정했기 때문에, 조선에서 영사 재판권 문제는 을사조약 이후 병합을 향한 외교적 과제였다.[5] 최종적으로는 조선 법의 확립을 기다리지 않고 일본 법을 조선에 적용함으로써 철폐 교섭에 임했다. 1910년 한일 병합 조약 당시 "한국 병합에 관한 선언"에서 한국이 여러 나라와 체결했던 구 조약의 전부 무효가 선언(제1조)되어 각국에 의해 차례로 승인되었다.[5]1880년대부터 영국 최고 법원(중국 및 일본)은 한국의 영사 재판소에서 심리된 사건에 대한 항소 법원 역할을 하였다.[1]

2. 3. 태국

타이는 1865년 프랑스와 수호 통상 항해 조약을 체결했는데, 이는 일종의 불평등 조약이었다.[2] 1914년부터 시작된 제1차 세계 대전에서는 불평등 조약의 개정을 목적으로 연합국으로 참전했다. 이에 따라, 대전 후에는 패전국인 독일 제국·오스트리아-헝가리 제국 등 동맹국과 맺었던 불평등 조약의 개정에 성공했다. 1932년의 입헌 혁명 이후, 민주 정체에 의한 법전 정비가 이루어진 결과, 영사 재판권의 철폐가 실현되었다.3. 영사 재판소 운영 실태

서구 열강은 법률 시스템이 미발달된 국가와 외교 관계를 수립할 때 영사재판권을 요구하곤 했다. 조약 조항은 해당 국가의 법률이 조약 체결국의 시민에게 적용되지 않으며, 현지 법원이 그들에 대한 관할권을 갖지 않는다고 규정했다. 영사 법원은 해당 국가의 시민 및 피지배자를 상대로 한 민사 및 형사 사건을 처리하기 위해 설립되었다.[1]

불평등 조약에서 영사 재판 관할 및 적용 법규는 실제로는 반드시 명확하지 않았고[3], 영사 재판권과 치외법권은 종종 혼용되었다. 근대 의미에서의 국가나 국민 개념이 명확하지 않았고, 외국인의 국적 확인이 불분명했음에도 불구하고, 조약에서 영사 재판 조항은 쉽게 규정되었으며, 이후 불평등 조약으로 문제되는 것이 통례였다.

외국 법에 관한 지식이나 판례 등의 정보가 없는 상황에서 행해지는 영사 재판은 정당성이 없는 판결이 종종 내려졌다. 본래는 영사 경찰권이 미치는 영역을 상정했지만, 해당 국가의 전역에 적용되어 이중 법체계를 낳고 해당 국가의 주권을 빼앗는 수단이 되었다.

일본의 경우, 어떠한 조약에서도 일본에 거주하는 외국인에게 치외법권을 인정한 적은 없다.[4] 일본이 인정한 것은 일본인에 대한 외국인의 범죄에 대한 재판을 각 국가의 주재 영사에게 위임한 것뿐이었다. 이것이 치외법권인 것처럼 오해되어, 외국인이 모두 과세를 면제받고, 일본의 행정권에 복종하지 않게 된 것은 외국인의 횡포와 이것을 묵인하고 기정 사실화한 일본인 관료의 나약함 때문이었다. 영사 재판권에 대해서는 체결 당시 그것이 불평등 조약이며, 장래 어떤 참화를 가져올지에 대해 전혀 이해하지 못했고, 오히려 일본 측은 적극적으로 환영하기까지 하였다.[4]

하지만, 이와는 다른 평가도 있다. 와타나베 소키는 "당시에는 당연한 권리"라고 말하며, 일본의 근대화에 필수불가결했다고 한다. 즉, 당시의 고용 외국인은 단지 고액의 급료를 받았기 때문에 온 것이 아니라, 무슨 일이 있으면 스스로 이해하고 있는 법으로 재판받는다는 안심감이 있었기 때문에 일본에 왔다는 것이다.

3. 1. 영국

영국은 외무부가 운영하는 가장 광범위한 영사 법원 시스템을 갖추고 있었다. 영국 영사 법원은 아프리카, 오스만 제국, 이집트, 중국, 일본, 한국 및 샴에서 찾아볼 수 있었다.[2]

19세기 중반에 체결된 "불평등 조약"에 따라 중국과 일본에서 많은 국가들이 외국 무역에 개방된 도시(이른바 조약 항구)에 영사 재판소를 설치했다.

영국은 중국과 일본에 완전한 법원 제도를 확립했다. 1865년, 영국 최고 법원(중국 및 일본)(British Supreme Court for China and Japan)이 중국 상하이에 설립되어 상하이 지역 사건의 1심 영사 재판소이자 중국, 일본, 1880년대부터는 한국의 영사 재판소에서 심리된 사건에 대한 항소 법원 역할을 했다. 1879년, 일본 가나가와 영사 법원을 대체하기 위해 요코하마에 영국 법원(British Court for Japan)이 설립되어 요코하마 지역의 1심 사건을 심리하고, 일본의 다른 도시 영사 법원에서 제기된 사건에 대한 항소 법원 역할을 했다.

일본에서 치외 법권은 1899년 8월 4일에 종식되었으며, 영국 법원(일본)(British Court for Japan) 및 기타 영사 재판소는 미결 사건을 마무리한 후 곧 폐쇄되었다.

영국 영사 재판소에서 런던의 추밀원 사법 위원회로 상소할 권리가 있었다.

3. 2. 미국

미국은 1906년에 영국 최고 법원(중국 및 일본)을 본떠 미국 법원(중국)을 설립했다.[1] 중국에서 대부분 국가의 치외 법권은 1940년대에 종료되었으나, 영사 재판소는 그때까지 운영되었다.

4. 영사재판권의 문제점

영사 재판은 외국 법에 대한 지식이나 판례 등의 정보가 부족한 상황에서 진행되어, 본국법이나 국제법에 비추어 정당하지 않은 판결이 내려지는 경우가 많았다. 본래 영사 경찰권이 미치는 영역(조계나 거류지)을 상정했지만, 실제로는 해당 국가 전역에 적용되어 이중 법체계를 야기하고 해당 국가의 주권을 침해하는 수단으로 작용했다.[3]

일본의 경우, 조약에서 일본에 거주하는 외국인에게 치외법권을 인정한 적은 없지만[4], 외국인이 일본의 과세 및 행정권에 복종하지 않는 상황이 발생했다. 이는 외국인의 횡포와 일본 관료의 묵인으로 인한 결과였다. 영사 재판권은 체결 당시 불평등 조약임을 인지하지 못하고 오히려 환영하는 분위기였으나, 이후 심각한 문제를 야기할 수 있다는 점이 간과되었다.[4]

하지만, 와타나베 소키는 당시에는 영사재판권이 당연한 권리였으며, 일본의 근대화에 필수불가결했다고 주장한다. 즉, 당시 고용 외국인들은 고액의 급료뿐만 아니라, 자국 법률로 재판받는다는 안심감이 있었기 때문에 일본에 왔다는 것이다.

영사 재판권에 의한 치외 법권은 15세기에 오스만 제국이 베네치아와 제노바에 부여한 것에서 시작되었다. 근대에 들어 동아시아 국가에서는 근대적인 법제가 미비하여 구미인을 동아시아 제국의 재판권에 복종시키는 것은 적절하지 않다는 이유로, 1842년의 난징 조약에서 청나라에 강요된 것을 시작으로, 타이 왕국과 한국 병합 이전의 조선에서도 일본에 의해 행해졌다.

4. 1. 주권 침해

영사재판권은 치외법권의 하나로, 외국인이 거주국의 법과 재판권에 복종하는 대신, 자국민 관련 사건에 대해 재판권을 행사하는 것을 말한다. 이는 주로 불평등 조약을 통해 규정되었으며, 근대적 법률을 갖춘 일본 및 유럽 국가들이 아시아, 아프리카의 전근대적 법률을 가진 국가들에 강요했으나, 제2차 세계대전 이후에는 거의 사라졌다.서구 열강은 법률 시스템이 미비한 국가와 외교 관계를 맺을 때 영사재판권을 요구했다. 조약 조항은 해당 국가의 법률이 조약 체결국 시민에게 적용되지 않으며, 현지 법원이 그들에 대한 관할권을 갖지 않는다고 규정했다. 영사 법원은 해당 국가의 시민 및 피지배자를 상대로 한 민사 및 형사 사건을 처리하기 위해 설립되었다.[1] 영국은 외무부가 운영하는 가장 광범위한 영사 법원 시스템을 갖추고 있었으며, 영국 영사 법원은 아프리카, 오스만 제국, 이집트, 중국, 일본, 한국 및 샴에서 찾아볼 수 있었다.[2]

불평등 조약에서 영사 재판 관할 및 적용 법규는 명확하지 않아[3], 영사 재판권과 치외법권은 종종 혼용되었다. 근대 국가나 국민 개념, 외국인의 국적 확인이 불분명했음에도, 조약에서 영사 재판 조항은 쉽게 규정되었고, 이후 불평등 조약으로 문제되는 것이 일반적이었다.

외국 법에 대한 지식이나 판례 등의 정보가 없는 상황에서 영사 재판은 본국법이나 국제법에 비추어 정당성이 없는 판결이 종종 내려졌다. 본래 영사 경찰권이 미치는 영역을 상정했지만, 해당 국가 전역에 적용되어 이중 법체계를 낳고 해당 국가의 주권을 빼앗는 수단이 되었다.

5. 영사재판권 철폐 노력

영사재판권은 치외법권의 하나로, 외국인이 해당 국가의 법과 재판권에 복종하지 않고 자국 영사의 재판을 받는 권리이다. 이는 주로 불평등 조약을 통해 강요되었으며, 근대적 법률을 갖춘 국가들이 아시아, 아프리카 등지에 이를 강요했으나 제2차 세계 대전 이후에는 거의 사라졌다.

19세기 중반, 불평등 조약에 따라 중국과 일본의 여러 항구 도시에 영사 재판소가 설치되었다. 영국은 상하이에 영국 최고 법원(중국 및 일본)을, 요코하마에 영국 법원(일본)을 설치하여 영사 재판을 담당하게 했다. 일본에서 치외 법권은 1899년에 종식되었고, 영사 재판소는 곧 폐쇄되었다. 영국 영사 재판소에서 런던의 추밀원 사법 위원회로 상소할 수 있었다. 1906년에는 미국이 영국 최고 법원(중국 및 일본)을 모델로 한 미국 법원(중국)을 설립했다. 중국에서는 1940년대까지 영사 재판소가 운영되었다.

5. 1. 조약 개정 노력

일본에서는 1858년에 체결된 미일수호통상조약에 영사 재판권이 규정되었고, 이후 안세이 5개국 조약에도 모두 영사 재판권에 대한 규정이 있었다.[1] 영사는 본래 외교관이며 재판관이 아니기 때문에, 영사 재판에서는 종종 본국인에게 매우 유리한 판결이 내려졌다.[1] 메이지 정부는 영사 재판권 철폐를 외교의 큰 과제로 삼고, 1871년 말부터 이와쿠라 사절단을 통한 예비 교섭을 시작으로 철폐 노력을 기울였다.[1]1877년 하틀리 사건, 1879년 헤스페리아 호 사건 등으로 영사 재판권 철폐는 국가적 과제로 국민적 이해를 얻게 되었다.[1] 1886년 노르만톤 호 사건, 1892년 지시마 함 사건 등도 영사 재판권 철폐 문제와 얽혀 큰 정치 문제가 되었다.[1] 국내 정치에서는 경6파를 비롯한 대외 강경 정치 그룹이 생겨났고, 이들은 현행 조약 励行 운동이라는 정치 운동을 전개했다.[1] 이노우에 가오루, 오쿠마 시게노부 등 역대 외교 담당자들도 조약 개정에 힘썼다.[1]

1888년 일묵수호통상조약을 시작으로 법권 회복이 실현되었고, 제2차 이토 내각의 무쓰 무네미쓰 외무대신 아래, 주영 공사 아오키 슈조의 노력으로 1894년 청일 전쟁 개전 직전에 영일 통상 항해 조약이 체결되어 영사 재판권 철폐가 실현되었다.[1] 같은 해부터 다음 해에 걸쳐 다른 구미 각국과도 비슷한 개정 조약이 체결되었다.[1] 개정 조약은 조인으로부터 5년 후인 1899년 (메이지 32년)부터 발효되었으며, 이로 인해 일본 내 외국인 거류지가 폐지되고 내지 잡거가 실시되었다.[1]

5. 2. 국제 회의를 통한 노력

중국의 영사 재판권 철폐 교섭은 1902년의 영청 통상 항해 조약 개정 교섭, 1903년의 청미 조약, 청일 추가 통상 항해 조약 등으로 거슬러 올라간다. 이들 조약에서 열강은 중국의 치외 법권 철폐에 원칙적으로 동의하면서도 철폐 조건을 유보하여 실제 철폐로 이어지지는 않았다. 신해 혁명으로 중화민국이 성립된 1912년 이후에도, 1919년의 파리 강화 회의나 1921년의 워싱턴 회의 등에서도 반복적으로 철폐 요구가 제시되었다.[6]1925년 12월에는 워싱턴 회의에 근거한 치외 법권 위원회가 소집되었으나, 열강은 처음부터 소극적이었고 중국 사법의 미비 등을 이유로 철폐 요구를 사실상 거부했다. 이 1925년은 5.30 사건 등 중국 민족주의가 고조된 해였으며 불평등 조약 철폐와 법권 회복 운동은 국민 정부 및 북경 정부의 대외 기본 요구가 되었다. 북벌 후의 국민 정부 (장제스 정권)는, 고조되는 중국 민족주의를 배경으로 국권 회복 운동을 전개하며, 대외적으로는 강경한 철폐 요구를 제시하면서도 점진주의를 채택했다. 1929년 12월 28일의 치외 법권 철폐 선언을 공표한 후, 1931년 5월에 재중 외국인 관할 실시 조례를 제시하는 등 강경하게 나섰지만, 실질적으로는 계속 각국과 교섭하여 원만한 해결을 도모하는 방침이 채택되었다.[6]

영국과는 1931년 6월 5일에 치외 법권 철폐를 골자로 하는 조약 초안이 가조인되었고, 미국도 비슷한 조약안을 7월에 기안했다. 그러나 실제로는 만주 사변 및 중일 전쟁의 발발, 태평양 전쟁으로의 확대 등의 시기를 거쳐 영미에 의한 치외 법권의 철폐는 1943년이 되어서야 이루어졌다.[6]

5. 3. 민족주의 운동

1902년의 영청 통상 항해 조약 개정 교섭과 1903년의 청미 조약, 청일 추가 통상 항해 조약 등에서 열강은 중국의 치외 법권 철폐에 원칙적으로 동의했지만, 철폐 조건을 유보하여 실제 철폐로 이어지지는 않았다. 신해 혁명으로 중화민국이 성립된 1912년 이후에도, 1919년 파리 강화 회의나 1921년 워싱턴 회의 등에서 반복적으로 철폐 요구가 제시되었다.1925년 12월, 워싱턴 회의에 근거한 치외 법권 위원회가 소집되었으나, 열강은 소극적인 태도를 보이며 중국 사법의 미비 등을 이유로 철폐 요구를 사실상 거부했다. 5.30 사건 등으로 중국 민족주의가 고조된 1925년은 불평등 조약 철폐와 법권 회복 운동이 국민 정부 및 북경 정부의 대외 기본 요구가 된 해였다. 북벌 이후 장제스 정권은 고조되는 중국 민족주의를 배경으로 국권 회복 운동을 전개하며, 대외적으로 강경한 철폐 요구와 함께 점진주의를 채택했다. 1929년 12월 28일 치외 법권 철폐 선언을 공표하고, 1931년 5월 재중 외국인 관할 실시 조례를 제시하는 등 강경한 태도를 보였지만, 실제로는 각국과의 교섭을 통해 원만한 해결을 도모하는 방침을 유지했다.

1931년 6월 5일, 영국과 치외 법권 철폐를 골자로 하는 조약 초안이 가조인되었고, 미국도 비슷한 조약안을 7월에 기안했다. 그러나 만주 사변, 중일 전쟁, 태평양 전쟁으로 이어지는 시기를 거치면서, 영미에 의한 치외 법권 철폐는 1943년에야 이루어졌다.[6]

참조

[1]

서적

Extraterritorial Cases

[2]

서적

Legal Imperialism, Sovereignty and Extraterritoriality in Japan, the Ottoman Empire, and China

[3]

논문

明治期日本の中国・朝鮮に於ける領事裁判に関する基礎的考察

https://dl.ndl.go.jp[...]

[4]

학술지

日本における条約改正の経緯

https://hdl.handle.n[...]

1981-03

[5]

학술지

日本の韓国司法権侵奪過程:「韓国の司法及監獄事務を日本政府に依托の件に関する覚書」をめぐって

https://hdl.handle.n[...]

明治大学大学院

[6]

학술지

治外法権撤廃と王正廷

https://cir.nii.ac.j[...]

2003-10-28

[7]

글로벌2

영사재판

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com