정부

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

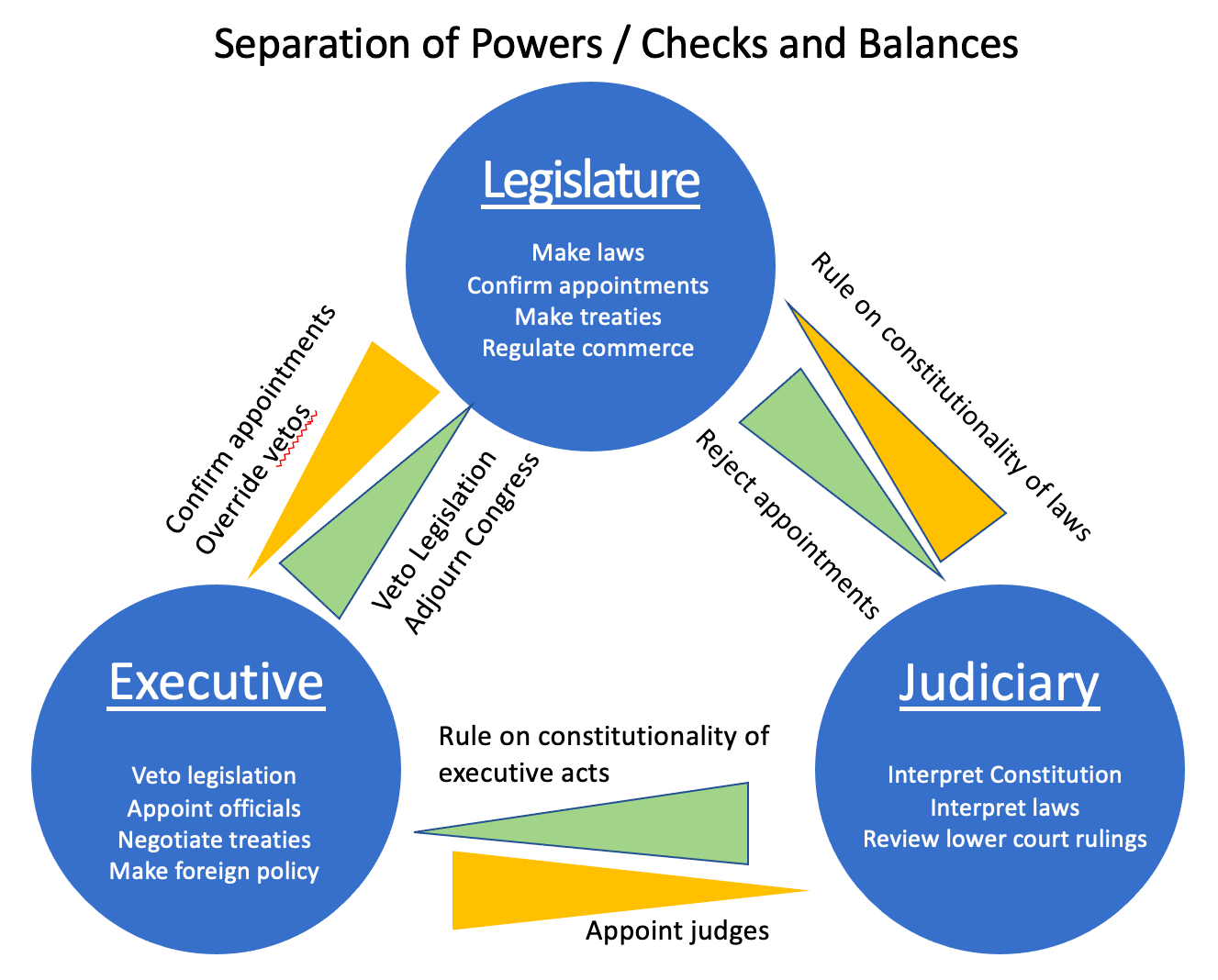

정부는 국가 또는 공동체를 통치하는 체제를 의미하며, 국가의 통치 기구 전체를 포괄하는 넓은 의미와 행정부만을 지칭하는 좁은 의미로 사용된다. 정부의 개념은 역사적으로 변천해 왔으며, 권력 분립 방식에 따라 다양한 형태로 분류된다. 현대에는 입법, 행정, 사법 간의 권력 분립 방식을 기준으로 정부 형태를 분류하는 것이 일반적이며, 주권의 소재, 권력 분립 방식, 입법부와 행정부의 관계 등 다양한 기준에 따라 분류될 수 있다. 정부는 일반적으로 입법부, 행정부, 사법부로 구성되며, 각 부처는 고유한 권한과 책임을 가진다. 또한 정당 체제에 따라 다수 정부, 소수 정부, 연립 정부, 단일 정당 정부 등으로 구분될 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 정부 - 정권

정권은 권력의 집중 정도에 따라 전체주의, 권위주의, 민주주의 등으로 분류되며, 민주주의는 법치주의를 기반으로 시민의 자유를 보장하며, 선거를 통해 대표자를 선출한다. - 정부 - 정체

정체는 지정학에서 국가, 제국, 국제기구 등 다양한 형태의 자원 조작 조직 구조를 의미하며, 주권 단위일 필요는 없고, 정부, 기업, 민족 공동체 등 다양한 형태를 가질 수 있다. - 헌법 - 프랑스 헌법

프랑스 헌법은 국민주권, 권력분립, 인권 보장 등의 원칙을 명시하며, 강력한 대통령 중심의 이원집정부제를 채택하고 있으며, 1958년 헌법을 기준으로 여러 차례 개정을 거쳐 현재에 이르고 있다. - 헌법 - 일본국 헌법

일본국 헌법은 1947년 5월 3일 시행된 일본의 최고 법규로, 천황을 상징적 존재로 규정하고 국민주권, 민주주의, 평화주의, 기본적 인권 존중을 핵심 이념으로 하며, 9조에서 전쟁 포기 및 전력 불보유를 선언하고 있다.

2. 정부의 개념

정부는 다양한 의미로 사용된다. 넓게는 입법부, 사법부를 포함한 모든 국가 기관을 총칭하며, 영어의 "Government"가 이에 해당한다. 좁게는 입법부와 사법부를 제외한 행정부만을 의미하며, 영어의 "Executive"가 이에 해당한다. 가장 좁게는 행정부 내에서도 실권을 가진 내각만을 의미하기도 한다. 예를 들어 영국식 의원내각제 국가에서는 국왕이나 대통령은 명목상의 권한만 가지므로 정부에 포함되지 않는다.[5]

한국에서는 일반적으로 정부를 행정부의 의미로 사용한다.

콜럼비아 백과사전은 정부를 "사회 통제 체제로서 법률 제정 및 집행 권한이 사회 내 특정 집단에 위임된 것"으로 정의한다.[5] "정부"라는 단어는 "조종하다"라는 뜻의 그리스어 동사 κυβερνάω|퀴베르나오grc[]에서 유래하며, 지휘봉(키)를 사용하는 것을 의미한다.[6]

일본어 사전 `広辞苑`에서는 “영미권 국가에서는 입법, 사법, 행정의 총칭이지만, 독일계 국가나 일본에서는 내각과 그 아래의 행정 기구를 가리킨다”고 설명한다.[29]

2. 1. 역사적 변천

과거 절대 군주 국가에서는 국가의 모든 통치 기구를 정부라고 칭했으나, 권력 분립 사상이 발전하면서 정부의 개념이 분화되었다.[5] 영미법계 국가에서는 민선 의회를 기반으로 국가의 모든 통치 기구를 설정한다는 관념이 강하여 광의의 정부 개념이 사용되는 반면, 대륙법계 국가에서는 권력 분립에 중점을 두어 협의의 정부 개념이 주로 사용된다.정부의 개념은 국가 기능이 입법·행정·사법으로 분화되지 않은 과거 절대 군주 국가에서 가장 오래되고 소박하게 나타났다. 이 시기에는 군주가 정부를 상징하였고, 국가의 모든 통치 기구가 정부로 간주되었다.

영국과 미국에서는 민선 대표로 구성되는 국회를 기반으로 국가의 모든 통치 기구를 설정한다는 관념이 강하게 남아있어, 오늘날에도 광의의 정부 개념이 흔히 사용된다. 반면, 독일과 일본에서는 국민 주권 사상의 발전이 비교적 늦었고, 입헌군주제 하에서 오랫동안 통치를 받아왔기 때문에 권력 분립에 중점을 둔 협의의 정부 개념이 주로 사용된다.

정부의 세 번째 개념은 군주가 민선 국회의 제약을 받지만, 여전히 강대한 권한을 가지는 입헌 군주 정체에서 군주가 상징적 대표적 권한밖에 가지지 못하는 의회제 군주 정체로 발전하면서 확립되었다.

연방제 국가에서는 국가 권력이 중앙 정부와 지방 정부 간에 분할되어 있어 상호 간 침해하지 않도록 되어 있지만, 통일제 국가에서는 국가 권력이 중앙 정부에 집중 통일되어 있어 중앙 정부와 지방 정부 간 대립 개념이 큰 의미를 가지지 못한다.

"정부"라는 단어는 "조종하다"라는 뜻의 그리스어 동사 κυβερνάωgrc []에서 유래하며, 지휘봉(키)를 사용하는 것을 의미한다. 이 은유적 의미는 플라톤의 국가의 비유를 포함한 고전 시대 문헌에서 확인할 수 있다.[6]

인류 정부 현상이 발생한 시기와 장소는 정확히 알려져 있지 않지만, 역사는 초기 정부의 형성을 기록하고 있다. 약 5,000년 전, 최초의 작은 도시 국가들이 등장했으며,[7] 기원전 3천년~2천년경에는 수메르, 고대 이집트, 인더스 문명, 그리고 황하 문명과 같이 더 큰 통치 지역으로 발전했다.

정부의 출현을 설명하는 한 가지 이유는 농업이다. 신석기 혁명 이후 농업은 식량 잉여를 창출하여 사람들이 농업 이외의 활동에 전문화할 수 있게 했다. 이러한 활동들이 정부의 기초를 형성했으며,[7] 농업이 더 크고 밀집된 인구를 지원함에 따라 정부는 점차 복잡해졌다. 데이비드 크리스천은 농업 인구가 더 크고 밀집된 공동체에 모임에 따라 사회적 압력이 증가하여 새로운 구조가 나타났다고 설명한다.

또 다른 설명은 수자원 인프라와 같은 인프라 프로젝트를 적절히 관리해야 할 필요성이다. 역사적으로 이것은 메소포타미아 지역에서 볼 수 있듯이 중앙 집중식 행정과 복잡한 사회 조직을 필요로 했다.[8]

고대 국가의 정부는 대개 국왕 아래 세습적인 귀족과 신하 집단이 존재하는 형태였으나, 정부 기능은 제한적이었다. 중세 유럽에서는 봉건제 하에 여러 봉신령이 분립되어 중앙 정부의 명령이 미치는 범위가 매우 제한적이었다. 17세기에 유럽에서 절대왕정이 확립되면서 정부 기능이 확대되었지만, 과중한 세금은 프랑스 혁명을 일으켰고, 자유주의는 정부 기능을 제한하는 방향으로 나아갔다.[63]

19세기에는 자유주의 국가론에 따른 소극적인 국가관이 주류를 이루었으며, 국가 간에서는 정부의 권한이 국방과 치안 유지 등 최소한의 범위에 머무르는 작은 정부가 바람직하다고 여겨졌다.[64] 반면 19세기에는 근대 관료제가 성립되었고,[65] 19세기 중반 이후 정부가 여러 문제들에 대응하면서 정부 기능의 확대가 시작되었다. 20세기에 들어서면서 선진국에서는 참정권 확대에 따라 국가가 국민의 생존권 보장을 추구하는 복지 국가화가 진행되었고, 이에 따라 큰 정부가 주류가 되었다. 그러나 1970년대 이후 선진국의 경제가 침체되면서 행정 개혁 등을 통해 다시 작은 정부가 추구되게 되었다.[67]

3. 정부 형태의 분류

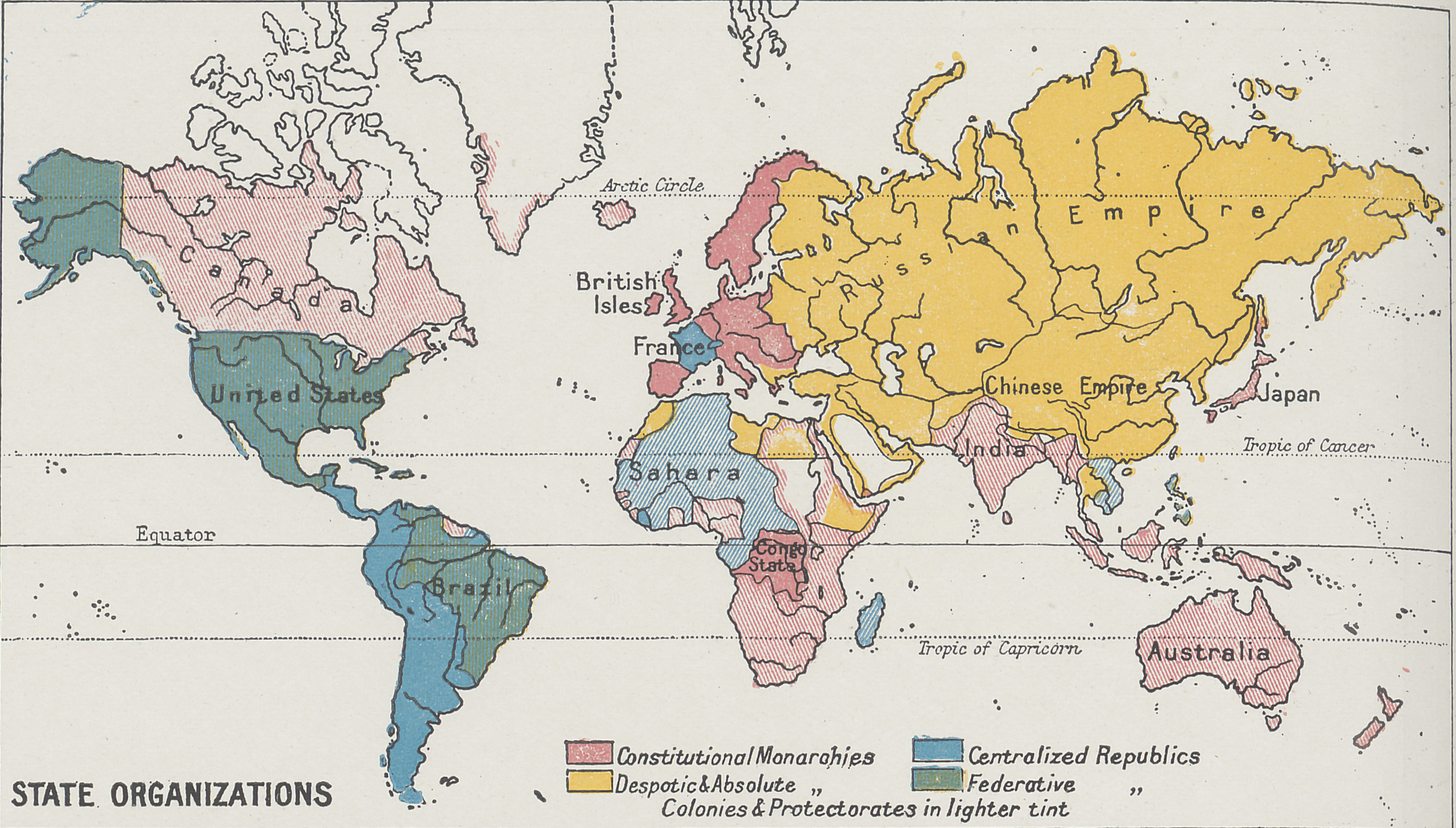

정부 형태는 주권의 소재, 권력 분립 방식, 입법부와 행정부의 관계 등 다양한 기준에 따라 분류될 수 있다. 정치 체제는 민주주의와 비민주주의로 나눌 수 있다. 20세기에는 비민주주의 체제 내에서 전체주의가 등장했고, 1960년대 후안 린스는 권위주의 개념을 제시하여 비민주주의는 전체주의와 권위주의로 분류되었다. 그러나 전체주의 국가는 매우 적어, 비민주주의와 권위주의는 거의 같은 의미로 쓰인다.[37]

권위주의 체제는 절대 군주제, 개인 지배 체제, 일당 독재제, 군사 독재의 네 가지 유형으로 나뉜다.[38] 또한, 군주의 유무에 따라 군주제와 공화제로 나뉘며, 군주제는 다시 절대 군주제와 입헌 군주제로 나뉜다.[39]

쿠데타나 혁명으로 정부가 붕괴된 경우 임시 정부가 설립되어 권력 공백을 막고, 선거를 통해 정규 정부로 교체된다.[40] 전쟁이나 내전으로 정부가 소멸된 후 후계 정부 수립에 실패하면 무정부 상태가 된다. 소말리아는 1991년 정권 붕괴 후 2012년 통일 정부 수립까지 20년 이상 무정부 상태였다.[41]

국가 전체를 담당하는 정부를 중앙 정부, 특정 지역을 담당하는 정부를 지방 정부라고 한다. 국가는 단일 중앙 정부를 가진 단일 국가와 여러 주가 모인 연방 국가로 나뉜다. 단일 국가는 중앙 정부가 주권을 갖고 지방 정부에 권한을 위임하는 반면, 연방 국가는 지방 정부가 권한을 갖고 중앙 정부에 일부를 위임한다.[42]

3. 1. 분류 방법

정체(政體)는 여러 기준으로 분류될 수 있지만, 현대에는 그 구별의 실익이 감소하고 있다.- 군주제와 공화제: 과거에는 군주의 권한 유무에 따라 분류했지만, 현대에는 영국처럼 군주의 권한이 약한 군주제 국가도 있고, 미국처럼 대통령의 권한이 강한 공화제 국가도 있어 의미가 퇴색되었다. 또한, 군주제 국가에서도 민주 정치가 가능하고, 공화제 국가에서도 독재 정치가 나타날 수 있다.

- 직접 민주제와 간접 민주제: 영토가 넓고 인구가 많은 현대 국가에서는 기술적으로 직접 민주제를 채택하기 어렵다. 국민 투표, 발안제와 같은 직접 민주 정치 제도를 병용하는 혼합 민주 정체를 채택하는 국가가 많아져 이 또한 의미가 약해졌다.

- 입헌 정부와 비(非)입헌 정부: 영국을 제외한 거의 모든 국가가 성문 헌법전을 가지고 있고, 국민 주권, 권력 분립에 기초한 통치 기구를 명시하고 있어 이 역시 현실적 의의를 상실했다.

이러한 이유로 현대에는 입법, 행정, 사법 간의 권력 분립 방식에 따라 정부 형태를 분류하는 것이 일반적이다.

3. 2. 권력 분립

삼권분립주의를 따르는 국가에서는 권력을 분립하는 방식에 따라 다양한 정부 형태가 나타난다. 모든 국가는 사법권이 입법권 및 행정권으로부터 최대한 독립해야 한다는 점을 인정한다. 따라서 사법권과 입법권·행정권 간의 권력 분립은 국가 간 큰 차이가 없다.하지만, 국가의 사법부가 의회에서 제정한 법률의 위헌 여부를 심사할 수 있는지, 민사·형사 사건뿐만 아니라 행정 사건까지 관할할 수 있는 사법형 국가인지, 아니면 불가능한 행정형 국가인지에 따라 약간의 차이가 있을 수 있다.[10]

입법권과 행정권 간의 권력 분립은 국가마다 크게 다르다. 미국의 대통령제는 입법권과 행정권 간의 엄격한 권력 분립을 추구하는 제도이다. 반면, 영국의 의원내각제는 의회가 발전하면서 행정권이 의회에 통합되는 방식으로, 내각의 국회 통합을 통한 상호 의존을 추구하는 제도이다.[10]

4. 한국의 정부 형태

한국의 정부 형태는 미국식 대통령제와 영국식 의원내각제, 프랑스식 이원집정부제[82]를 절충한 독특한 형태이며, 원리상으로는 미국식 대통령제에 속한다.

현행 헌법상 대통령은 국가 원수이자 외국에 대해 국가를 대표하는 동시에 실질적인 행정권자이다. 대통령은 국가의 독립, 영토 보전, 국가의 계속성과 헌법을 수호하고 조국의 평화적 통일을 위한 의무를 진다(헌법 66조).

대통령은 선전 포고 및 강화권, 조약 체결·비준권, 외교 사절 신임·접수·파견권, 국군 통수권, 긴급 처분권, 계엄 선포권, 공무원 임면권, 사면권, 국회에 대한 의견 표시권 등 일반적인 국가 원수가 가지는 권한을 가진다. 또한 국가 권력의 정상적 기능 유지, 국론(國論) 통일을 위해 입법·행정·사법의 3권을 통합 조정하고 중재하는 국정 통합·조정권을 가진다. 대통령은 헌법 개정안 제안권, 국가 안위에 관한 중요 정책을 국민 투표에 부칠 수 있는 권리, 국회 임시 회의 집회 요구권 등 강력한 권한을 가지고 있다.

대통령은 국무회의의 의장으로서 국무회의를 주재하고, 국무회의 심의 안건을 제출할 수 있다. 정부의 중요한 정책은 국무총리와 국무위원으로 구성되는 국무회의의 심의를 거쳐야 한다. 헌법 제88조에 열거된 행정 전반의 여러 문제는 반드시 국무회의 심의를 거쳐야 하며, 대통령의 국법상 행위에 관한 모든 문서에는 국무총리와 관계 국무위원의 부서(副署)가 있어야 한다. 그러나 이러한 국무회의 심의권과 부서권으로 인해 대통령의 권한이 제약될 가능성은 희박하다.

국무위원은 국무총리의 제청으로 대통령이 임명하고, 국무총리는 대통령이 국회의 동의를 얻어 임명한다. 국회는 국무총리 또는 국무위원에 대한 해임을 대통령에게 건의할 수 있다.

한국은 대통령제를 기반으로 의원내각제적 요소를 가미한 절충형 정부 형태를 채택하여, 국회에 행정부 견제 권한을 부여하고 있다. 과거에는 국회에 해임 의결권, 대통령에게 국회 해산권이 부여되었으나, 제9차 개정 헌법에서 대통령의 국회 해산권은 삭제되고 국회의 해임 의결권은 해임 건의권으로 완화되었다. 이에 따라 국무총리 및 국무위원은 임명권자인 대통령에게 책임을 지며, 국회에 의한 대통령 권한 제약 가능성은 낮아졌다.

국회는 대통령에 대해 불신임 결의권이 없고(탄핵 소추는 가능), 대통령은 국민의 직접 선거로 선출되므로 의원내각제의 수상처럼 국회에 정치적 부담을 지지 않는다. 야당이 국회 다수당이 되더라도 대통령은 법률안 재의권(法律案再議權)을 통해 국회를 견제할 수 있다. 이처럼 대통령 임기 동안 행정부는 국회의 제약 없이 안정될 수 있는 강력한 행정부를 한국 헌법은 규정하고 있으며, 헌법 규정상 절충식 정부 제도이지만 실제 운영상으로는 미국식 대통령제에 가깝다.

4. 1. 대통령

대통령은 국가 원수이자 행정부 수반으로서, 외국에 대해 국가를 대표하고 실질적인 행정권을 행사한다. 대통령은 국가의 독립, 영토 보전, 국가의 계속성과 헌법을 수호하고, 조국의 평화적 통일을 위한 의무를 지닌다(헌법 제66조).[82]대통령은 일반적인 국가 원수가 가지는 선전포고 및 강화권, 조약 체결·비준권, 외교 사절 신임·접수·파견권, 국군 통수권, 긴급 처분권, 계엄 선포권, 공무원 임면권, 사면권, 국회에 대한 의견 표시권 등을 가진다.

또한, 대통령은 국가 권력의 정상적 기능을 유지하고 국론(國論)의 통일을 위해 입법·행정·사법의 3권을 통합 조정하고 중재하는 국정 통합·조정권을 가진다. 대통령은 헌법 개정안 제안권, 국가 안위에 관한 중요 정책을 국민 투표에 부칠 수 있는 권리, 국회 임시 회의 집회 요구권 등 강력한 권한을 갖는다.

대통령은 헌법상 필수 기관인 국무회의의 의장으로서 국무회의를 주재하고, 국무회의 심의 안건을 제출하는 등 정치 일선에 나선다. 정부의 권한에 속하는 중요한 정책은 대통령 외에 국무총리와 국무위원으로 구성되는 국무회의의 심의를 거쳐야 한다. 헌법 제88조에 열거된 행정 전반의 여러 문제는 반드시 국무회의 심의를 거쳐야 한다. 대통령의 국법상 행위에 관한 모든 문서에는 국무총리와 관계 국무위원의 부서(副署)가 있어야 하지만, 국무회의 심의권과 국무총리 및 관계 국무위원의 부서권(副署權)으로 인해 대통령의 권한이 제약될 가능성은 희박하다. 국무위원은 국무총리의 제청으로 대통령이 임명하고, 국무총리는 대통령이 국회의 동의를 얻어 임명하며, 국회는 국무총리 또는 국무위원 해임을 대통령에게 건의할 수 있다.

원칙적으로 대통령제 정부 형태에서 국회가 내각에 대해 해임 건의를 할 수 없으나, 대한민국의 정부 형태는 절충형으로 의원내각제적 요소를 가미하여 국회에 이러한 권한을 부여함으로써 정치적으로 행정부, 즉 대통령을 견제한다. 과거 헌법에서는 해임 건의권 대신 더 강력한 해임 의결권을 국회에, 대통령에게는 국회 해산권을 부여했고, 국회가 국무총리·국무위원 해임 의결을 결의하면 대통령은 반드시 이에 따라야 한다는 규정을 두었다. 그러나 제9차 개정 헌법은 대통령의 국회 해산권을 삭제하고 국회의 국무총리·국무위원 해임 의결권도 해임 건의권으로 완화하고 이행 의무 규정도 삭제했다. 따라서 국무총리·국무위원은 임명권자인 대통령에게 책임을 지울 뿐이며, 국회에 의한 대통령 권한 제약 가능성은 적고, 행정 실권은 대통령에게 귀속된다.

국회는 대통령에 대해 불신임 결의권이 없고(탄핵 소추는 가능하지만, 탄핵은 정치적 책임을 묻는 제도가 아니다), 대통령은 국민의 보통·평등·직접·비밀 선거로 선출되므로 의원내각제 정부 형태에서의 수상처럼 국회에 대해 정치적 부담을 지지 않는다. 야당이 국회 다수당이 되더라도 대통령은 재적 의원 과반수 출석과 출석 의원 3분의 2 이상 다수결에 의한 재의결(再議決)에 의하지 않고는 극복되지 않는 강력한 법률안 재의권(法律案再議權)을 가지고 있어 야당 국회의 정치 공세를 좌절시킬 수 있다. 이처럼 대통령 임기 5년간 행정부는 국회 제약 없이 안정될 수 있는 강력한 행정부를 한국 헌법은 규정하고 있으며, 헌법 규정상 절충식 정부 제도이지만 실제 운영상으로는 미국식 대통령제로 나갈 수밖에 없다.

4. 2. 국회와의 관계

국회는 국무총리 또는 국무위원에 대한 해임 건의를 통해 행정부, 즉 대통령을 견제할 수 있다.[82] 이는 대한민국 정부 형태가 의원내각제적 요소를 일부 포함하고 있기 때문이다. 과거에는 국회에 해임 의결권이, 대통령에게는 국회 해산권이 부여되었으나, 제9차 개정 헌법에서 대통령의 국회 해산권이 삭제되고 국회의 해임 의결권은 해임 건의권으로 완화되었다. 따라서 현재 국무총리 및 국무위원은 임명권자인 대통령에게 책임을 지며, 국회에 의한 대통령 권한 제약 가능성은 낮다.대통령은 법률안 재의 요구권을 통해 국회의 입법 활동을 견제할 수 있다. 대통령은 국회에서 재적 의원 과반수 출석과 출석 의원 3분의 2 이상의 찬성으로 재의결되지 않는 한 법률안을 거부할 수 있다.

4. 3. 행정권

행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속하며[44], 국무총리와 행정 각부를 통해 집행된다. 국무회의는 정부의 중요 정책을 심의하는 기관이다. 행정의 개념은 국가 작용 중 입법 및 사법 작용을 제외한 모든 작용을 의미하는 공제설이 타당하다고 여겨진다.대한민국 헌법에 따르면, 대통령 밑에는 국무총리와 행정 각부라는 행정 관청이 있고, 정부의 중요 정책 심의 기관으로 국무회의가 있다. 국무총리는 대통령을 보좌하며 대통령의 명을 받아 행정 각부를 통할한다.[44] 행정 각부의 장은 국무위원 중에서 국무총리의 제청으로 대통령이 임명한다.[44] 따라서 대한민국에서는 국무위원이 아닌 행정 각부의 장은 존재할 수 없다.

국무총리 또는 행정 각부의 장은 소관 사무에 관하여 법률이나 대통령령의 위임 또는 직권으로 총리령 또는 부령을 발할 수 있다.[44] 독일의 포르슈토프(Forstoff) 교수는 20세기 행정 국가는 그 범위가 매우 넓고 다양하여, 행정을 설명(beschreiben)할 수는 있지만, 정의(definieren)할 수는 없다고 하였다.

4. 4. 정부의 입법 및 사법 관련 권한

정부는 실질적인 의미의 행정 작용뿐만 아니라 입법 및 사법 작용과 관련된 광범한 권한을 가진다.정부의 입법 관련 권한은 다음과 같다.

- 국민의 자유와 권리·의무에 관계되는 입법 사항을 규율하는 실질적 의미의 입법권을 행사한다.

- 긴급 처분·명령권(헌법 76조)

- 계엄 선포권(헌법 77조)

- 명령 제정권(헌법 75조)

- 조약 체결·비준권(헌법 73조)

- 국회의 입법 과정에 관여할 수 있는 권한을 가진다.

- 헌법 개정안 제안권(헌법 128조 1항)

- 확정 헌법 공포권(헌법 130조 3항)

- 법률안 제출권(헌법 52조)

- 법률안 재의 요구권(헌법 53조 3항)

- 법률 공포권(헌법 53조 6항)

- 국회 출석·발언권(헌법 81조)

정부는 사법 작용에 영향을 미치는 다음과 같은 권한도 가진다.

5. 일본의 정부 형태

일본은 의원내각제를 채택하고 있으며, 내각은 국회에 대해 연대 책임을 진다. 메이지 유신 이후 일본은 중앙집권적인 국가 체제를 구축하고 근대적인 정부 시스템을 도입했다.

5. 1. 메이지 정부

메이지 유신 전후의 맥락, 특히 옛 에도 막부와 대비되는 맥락에서 메이지 시대 일본의 신정부를 가리킬 때 "메이지 정부"라고 부르는 경우가 있다.[79][80]6. 정부 승인

어떤 국가에서 정부가 교체될 경우, 기본적으로 다른 나라들은 그것을 자동적으로 승인한다. 하지만 쿠데타 등 불법적인 정부 교체가 일어난 경우, 그 정부를 승인할지 여부가 문제될 수 있다.[81]

또한, 구 정부와 신 정부 간의 다툼이 계속되고 지배력이 팽팽하게 맞서는 경우, 어느 한쪽 정부를 승인하는 것은 내정간섭에 해당하지만, 한 지역으로 물러난 구 정부를 여전히 국토 전체의 정부로 승인하는 것 또한 내정간섭을 구성한다.[81]

이 때문에, 정부 승인 자체를 내정간섭으로 간주하여 폐지하고 국가의 승인으로 일원화하는 국가도 존재하지만, 일본을 포함한 많은 국가는 이러한 입장을 취하지 않는다.[81]

7. 현대 정부의 형태

현대 정치 체제는 민주주의, 권위주의, 전체주의 등으로 분류할 수 있으며, 이들 요소가 섞인 혼합 체제도 존재한다. 군주제는 독립적인 체제로 존재하거나 다른 체제와 혼합될 수 있으며, 독재는 권위주의 또는 전체주의의 한 형태로 볼 수 있다.[37]

정치 체제는 크게 민주주의와 비민주주의로 나눌 수 있다. 20세기에는 비민주주의 체제 내에서 전체주의가 등장했고, 1960년대에는 후안 린스가 자유도가 낮은 비민주주의 정체를 권위주의로 정의하면서 비민주주의는 전체주의와 권위주의로 분류되었다. 그러나 전체주의로 분류되는 정부는 드물어, 비민주주의와 권위주의는 거의 동일하게 여겨지기도 한다.[37]

권위주의 체제는 다시 군주가 실권을 쥐고 세습하는 절대 군주제, 강력한 개인에 의한 독재가 이루어지는 개인 지배 체제, 하나의 지배 정당이 실권을 쥐는 일당 독재제, 군부가 정권을 잡는 군사 독재로 나뉜다.[38] 군주가 존재하는 정체는 군주제, 존재하지 않는 정체는 공화제이며, 군주제는 군주가 절대 권력을 가지는 절대 군주제와 헌법에 의해 권력이 제한되거나 정치적 실권이 거의 없는 입헌 군주제로 나뉜다.[39]

쿠데타나 혁명으로 기존 정부가 무너진 경우 등에는 임시 정부가 설립되어 권력 공백을 메우는 것이 일반적이다. 이러한 임시 정부는 선거를 통해 정규 정부로 교체되어 합법성을 회복한다.[40] 전쟁이나 내전으로 정부가 소멸된 후 후계 정부 수립에 실패하면 무정부 상태가 되기도 한다. 소말리아는 1991년 모하메드 시아드 바레 정권 붕괴 후 2012년 하산 셰이크 모하무드 정권 수립까지 20년 이상 무정부 상태가 지속되었다.[41]

7. 1. 자치정부 (Autocracy)

자치 정부는 한 사람에게 권력이 집중된 정부 시스템이다. 절대 군주제, 폭정, 독재 등이 이에 해당한다.[5] Autocracy|오토크라시영어는 영어 단어이다.7. 2. 귀족 정치 (Aristocracy)

귀족 정치는 소수의 엘리트 지배 계급에게 권력이 집중된 정부 형태이다. 귀족 정치에는 티모크라시, 플루토크라시, 과두 정치 등이 있다.[36]7. 3. 민주주의 (Democracy)

민주주의는 시민이 권력을 행사하는 정부 시스템으로, 직접 민주주의, 간접 민주주의, 헌법 민주주의 등이 있다. 2021년 기준으로 전 세계 국가의 절반 이상(167개국 중 97개국)이 민주주의 국가이다.[26] 그러나 세계는 점점 더 권위주의적으로 변하고 있으며, 세계 인구의 4분의 1이 민주주의가 후퇴하고 있는 정부 아래에 있다.[26]

정치학에서 국가의 정치 형태인 정체(政體)의 유형과 분류를 만드는 것은 오랫동안 목표였으나, 정치 시스템의 유형이 명확하지 않아 어려움이 있었다.[31]

정부 형태를 분류하는 것은 표면적으로 쉬워 보일 수 있지만, 모든 정부는 외부에 대해 표방하는 ‘공식적인 형태’가 있기 때문에 객관적인 분류는 어렵다.[32] 예를 들어, 구소련에서 행해졌던 선거는 ‘자유롭고 공정한’ 선거가 아니었고, 일당 독재 체제 하에서 실시되었기 때문에, 선거가 실시되었다고 해서 ‘민주적인 정부’로 분류할 수는 없다.[33]

정부 형태를 결정짓는 데에는 여러 어려움이 있는데, 정치 체제의 대부분이 사회경제적 운동을 기반으로 하고 있으며, 특정 정당이 특정 사회경제적 운동을 기치로 내걸어 정부 내에 그러한 운동이 도입되기 때문이다. 또한, 정치적 이데올로기와 관련된 통치 형태에 대해 일반적으로 의견이 일치하지 않거나, 합리적이고 전문적인 정의가 있어도 고의적으로 ‘왜곡 또는 편견’으로 간주되는 경우가 있어 현대 정치학의 본질 때문에 이해하기 어려운 배경이 있다.[34]

7. 3. 1. 공화국 (Republics)

공화국은 국가 원수가 군주가 아닌 정부 형태이다. 공화국에서 국가의 직책은 세습되지 않고 선출되거나 임명된다.[26] 민주 공화국, 의원내각제 공화국, 준대통령제 공화국, 대통령제 공화국 등 다양한 형태가 있다.7. 3. 2. 연방제 (Federalism)

연방제는 주권이 중앙 통치 권한과 주, 도 등 구성 정치 단위 사이에 헌법적으로 분할되는 정부 시스템이다.[25] 이는 국가 정부와 주/도 정부 간에 통치 권한을 공유하는 민주적 원칙과 제도를 기반으로 하며, 종종 연방이라고 불린다.

일본에서는 일본 정부가 중앙 정부이며, 지방 공공 단체가 지방 정부에 해당한다. 국가는 단일의 중앙 정부를 가진 단일 국가와 여러 주가 모여서 성립된 연방 국가의 두 종류로 나뉜다. 단일 국가에서는 중앙 정부가 주권을 가지고 각 지방 정부에 권한의 일부를 위임하는 형태를 취하는 반면, 연방 국가에서는 기본적으로 연방 구성 단체의 정부가 권한을 가지고 중앙 정부에 권한의 일부를 위임하는 형태를 취한다.[42] 따라서 연방 국가는 많은 권한이 지방 정부인 주에 유보되어 있으며, 중앙 정부인 연방 정부의 권한은 상대적으로 작다.

8. 정부 부처

정부는 일반적으로 각각 특정한 권력, 기능, 의무 및 책임을 가진 정부 부처를 구성하는 별개의 기관으로 구성된다. 기관 간의 권력 분배는 정부마다 다르며, 기능과 부처의 수도 다르다. 정부 부처 간의 독립적이고 평행적인 권력 분배는 권력 분립이며, 공유, 교차, 중복되는 권력 분배는 권력 융합이다.[55]

정부는 종종 입법부, 행정부, 사법부라는 세 개의 권력으로 구성되어 있으며, 이를 때로는 trias politicala 모델이라고 한다. 그러나 의회제 및 준대통령제에서는 정부 부처가 종종 교차하여 구성원을 공유하고 기능이 중복된다. 많은 정부는 독립적인 선거관리위원회 또는 감사 부처와 같이 더 적거나 추가적인 부처를 가지고 있다.[55]

각 부처는 대략적인 정책 영역에 대응하는 형태로 설치되어 시책을 시행한다.[57] 민주 국가에서는 문제가 인식되고 사회적 요구가 높아지면, 정부 내 각 부처와 부서에서 분석이 이루어지고, 법률안이 설계된다.[58]

9. 정당 체제

현재 대부분의 정부는 명시적으로 구성된 정당의 구성원에 의해 운영되며, 이는 관련 정부 공무원과 후보의 활동을 조정한다. 다당제 정부에서는 여러 정당이 일반적으로 선거를 통해 정부 직책을 장악할 수 있지만, 실질적 정당 수는 제한될 수 있다.

다수 정부는 의회에서 과반수 의석을 차지하는 하나 이상의 여당이 구성하는 정부이며, 반대로 소수 정부는 과반수에 미치지 못하는 의석만을 가지고 다른 정당과의 신뢰 및 공급 협정에 의존하는 경우가 많다. 연립 정부는 여러 정당이 연립 협정의 일환으로 정부를 구성하기 위해 협력하는 정부이다. 단일 정당 정부에서는 다수 정부의 경우처럼 일반적으로 연립 정당의 지원 없이 단일 정당이 정부를 구성하지만, 소수 정부라도 현재로서는 연립할 의향이 있는 정당을 찾을 수 없는 단일 정당으로 구성될 수 있다.

(명목상) 다당제 내에서 지속적으로 단일 정당 정부를 유지하는 국가는 우세 정당 체제를 가지고 있다. (비민주적인) 일당 체제에서는 단일 여당이 정부를 구성할 (거의) 배타적인 권리를 가지며, 다른 정당의 결성은 방해받거나 불법일 수 있다. 어떤 경우에는 절대 군주제 또는 무당파 민주주의의 경우처럼 정부가 무당파 체제를 가질 수 있다.

참조

[1]

서적

Power, Politics, and Society: An Introduction to Political Sociology

https://books.google[...]

Taylor & Francis

2023-04-30

[2]

서적

Totalitarian and Authoritarian Regimes

https://books.google[...]

Lynne Rienner Publisher

2022-10-20

[3]

서적

Social Foundations of Behavior for the Health Sciences

https://books.google[...]

Springer

2017

[4]

웹사이트

14.2 Types of Political Systems

https://web.archive.[...]

2022-10-20

[5]

서적

Columbia Encyclopedia

Columbia University Press

2000

[6]

웹사이트

Government English Definition and Meaning

https://web.archive.[...]

2022-07-17

[7]

학술지

The Origins of Sex Differences in Human Behavior: Evolved Dispositions Versus Social Roles

https://web.archive.[...]

1999-06

[8]

서적

The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution

https://books.google[...]

Farrar, Straus and Giroux

2012-03-27

[9]

서적

Cambridge history of the Native peoples of the Americas: South America, Volume 3

Cambridge University Press

[10]

웹사이트

Governing the "Enough" in a Warming World The Discourse of "Sufficiency" from a Climate Governmentality Perspective

http://www.diva-port[...]

2023-10-02

[11]

학술지

Government effectiveness, education, economic development and well-being: analysis of European countries in comparison with the United States and Canada, 2000-2007

http://www.usc.es/ec[...]

2019-04-25

[12]

서적

Historical Dictionary of Democracy

https://books.google[...]

Rowman & Littlefield

2019

[13]

서적

Taming Politics: Plato and the Democratic Roots of Tyrannical Man

https://books.google[...]

Franz Steiner Verlag

2019

[14]

위키소스

Leviathan

[15]

서적

Reader's Guide to the Social Sciences

https://books.google[...]

Routledge

2022-10-20

[16]

서적

History for the IB Diploma Paper 2 AuthoritariaAuthoritarian States (20th Century)

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2022-10-20

[17]

학술지

Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner

https://www.jstor.or[...]

2022-10-20

[18]

웹사이트

Autocracy: A Glossary of Political Economy Terms

http://www.auburn.ed[...]

Auburn.edu

2012-09-14

[19]

사전

aristocracy

[20]

사전

democracy

Oxford English Dictionary

[21]

백과사전

Democracy

William Benton

1970

[22]

백과사전

Republic

[23]

웹사이트

republic

http://dictionary.re[...]

2009-03-20

[24]

웹사이트

Republic

http://www.merriam-w[...]

2010-08-14

[25]

서적

The new Oxford companion to law

Oxford university press

2008

[26]

웹사이트

The Global State of Democracy 2021

https://www.idea.int[...]

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

[27]

웹사이트

Democracy Index 2017 – Economist Intelligence Unit

http://pages.eiu.com[...]

2018-02-17

[28]

웹사이트

デジタル大辞泉「政府」

https://kotobank.jp/[...]

[29]

사전

政府

広辞苑第7版

[30]

백과사전

The Encyclopædia Britannica: A Dictionary of Arts, Sciences, Literature and General Information

Encyclopædia Britannica Company

[31]

서적

Political Anthropology: An Introduction Third Edition

Praeger Publishers

2003-11-30

[32]

서적

Comparative politics : interests, identities, and institutions in a changing global order

Cambridge University Press

[33]

문서

2014년 홍콩 반정부 시위

[34]

학술지

20 Suggestions for Studying the Right now that Studying the Right is Trendy

2011-01

[35]

서적

The Dixiecrat Revolt and the End of the Solid South, 1932–1968

The University of North Carolina Press

[36]

서적

Plutocrats – The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else

http://www.us.pengui[...]

Penguin Group

[37]

서적

比較政治学

ミネルヴァ書房

2014-09-30

[38]

서적

比較政治学

ミネルヴァ書房

2014-09-30

[39]

서적

立憲君主制の現在 日本人は「象徴天皇」を維持できるか

新潮社

2018-02-25

[40]

서적

現代アフリカ・クーデター全史

叢文社

2005

[41]

웹사이트

ソマリア連邦共和国(Federal Republic of Somalia)基礎データ

https://www.mofa.go.[...]

2023-10-24

[42]

서적

現代政治学 第4版

有斐閣

2012-03-20

[43]

서적

日本の地方政府

中公新書

2019-04-25

[44]

서적

政治学・行政学の基礎知識 第3版

一藝社

2014-09-30

[45]

서적

比較政治学

ミネルヴァ書房

2014-09-30

[46]

서적

代議制民主主義

中公新書

2015-11-25

[47]

서적

政治学・行政学の基礎知識 第3版

一藝社

2014-09-30

[48]

서적

行政学 新版

有斐閣

2022-05-15

[49]

서적

行政学 新版

有斐閣

2022-05-15

[50]

서적

行政学 新版

有斐閣

2022-05-15

[51]

서적

行政学 新版

有斐閣

2022-05-15

[52]

서적

はじめての行政学

有斐閣

2016-10-10

[53]

서적

行政学 新版

有斐閣

2022-05-15

[54]

서적

行政学 新版

有斐閣

2022-05-15

[55]

서적

はじめての行政学

有斐閣

2016-10-10

[56]

서적

入門 公共政策学

中公新書

2017-06-25

[57]

서적

入門 公共政策学

中公新書

2017-06-25

[58]

서적

入門 公共政策学

中公新書

2017-06-25

[59]

서적

入門 公共政策学

中公新書

2017-06-25

[60]

서적

入門 公共政策学

中公新書

2017-06-25

[61]

서적

入門 公共政策学

中公新書

2017-06-25

[62]

서적

入門 公共政策学

中公新書

2017-06-25

[63]

서적

はじめての行政学

有斐閣

2016-10-10

[64]

서적

はじめての行政学

有斐閣

2016-10-10

[65]

서적

はじめての行政学

有斐閣

2016-10-10

[66]

서적

はじめての行政学

有斐閣

2016-10-10

[67]

서적

政治学・行政学の基礎知識 第3版

一藝社

2014-09-30

[68]

서적

最新版 入門の入門 経済のしくみ-見る・読む・わかる

日本実業出版社

2002

[69]

서적

はじめての経済学(下)

日本経済新聞出版社

2004-04-15

[70]

서적

はじめての経済学(下)

日本経済新聞出版社

2004-04-15

[71]

서적

はじめての経済学〈下〉

日本経済新聞出版社

2004

[72]

서적

はじめての経済学〈下〉

日本経済新聞出版社

2004

[73]

뉴스

オピニオン 政治経済 国の借金は減っている アベノミクスに増税は必要ない

http://www.yomiuri.c[...]

教育×WASEDA ONLINE

2014-12-22

[74]

서적

経済学的思考のすすめ

筑摩書房

2011

[75]

서적

行政学 新版

有斐閣

2022-05-15

[76]

서적

行政学 新版

有斐閣

2022-05-15

[77]

서적

行政学 新版

有斐閣

2022-05-15

[78]

서적

行政学 新版

有斐閣

2022-05-15

[79]

웹사이트

あの日の公文書 {{!}} 国立公文書館ニュース Vol.13

https://www.archives[...]

国立公文書館

2019-04-23

[80]

웹사이트

知っていましたか? 近代日本のこんな歴史 | 万国博覧会に見る日本 ~明治・昭和の≪COOL JAPAN≫~

https://www.jacar.go[...]

国立公文書館アジア歴史資料センター

2019-04-23

[81]

서적

国際法 第5版

有斐閣

2007-03-20

[82]

문서

행정권의 2원적 조직에서 대통령에게 헌법의 수호자, 최고조정 기관과 국가적 통일과 계속성의 보장자로서의 지위를 부여하고, 그 권한을 강화시킨 정부 제도

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com