트리무르티

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

트리무르티는 힌두교의 삼위일체 개념으로, 브라흐마, 비슈누, 시바의 세 신이 각각 창조, 유지, 파괴의 역할을 담당한다는 사상이다. 이 개념은 푸라나 시대(4-12세기)에 발전했으며, 다양한 종파 간의 조화를 추구하는 과정에서 등장했다. 트리무르티는 힌두교 내에서 다양한 관점으로 해석되며, 시바교, 비슈누교, 샤크티교 등 각 종파는 트리무르티를 자신들의 신에 맞춰 해석한다. 트리무르티는 힌두교의 종교적 포괄성을 보여주는 사례로, 현대 힌두교에서는 중요성이 상대적으로 감소했지만, 여전히 힌두교의 중요한 개념 중 하나로 여겨진다.

트리무르티 이론은 베다 시대 이후인 기원전 500년 이후에 정착된 것으로 보이지만,[1] 그 기원은 훨씬 이전으로 거슬러 올라간다. 브라흐만(지고의 존재, 우주의 근본 원리)이 세 가지 양상을 갖는다는 개념, 신들을 세 그룹으로 나눈다는 개념, 모든 신이 동일하다는 개념 등은 힌두교 철학에 오래전부터 존재했다.[1]

트리무르티에서 각 신은 서로 다른 역할과 상징을 가진다.

2. 역사적 배경

얀 혼다[21]는 리그베다 시대(기원전 1700-1100년경) 최고신이자 불의 신인 아그니의 세 가지 성격에서 트리무르티가 발전했을 것으로 추정한다. 아그니는 리그베다에서 세 개의 몸과 지위를 가지며, 지상에서는 불, 대기에서는 번개, 하늘에서는 태양으로 존재했다.[3]

신들에게 불, 대기, 태양을 대표하게 하고, 더 나아가 지상, 대기(또는 물), 천계를 대표하게 한다는 생각은 베다 시대 초기부터 있었다. 초기에는 아그니, 바유(바람), 아디티야(태양)였거나,[4] 아그니, 인다라(번개), 수리야(태양)와 같이[3][5] 다양한 조합이 나타난다.[6] 브라흐마, 비슈누, 시바는 각각 아그니, 수리야, 인드라에서 발전했다고도 볼 수 있으며, 이 관점에서 트리무르티의 세 신은 땅, 하늘, 대기를 상징한다.[5][1]

마이트리 우파니샤드(기원전 10세기 후반)는 트리무르티의 세 신을 한 쌍으로 언급하며, 트리무르티의 기원으로 자주 거론된다.[7]

이후 힌두교는 브리하다란야카 우파니샤드(기원전 700년경)를 거치며 중시되는 신을 점차 줄여나갔다.[12] 브리하다란야카 우파니샤드에서 철학자 야즈나발키야는 "존재하는 것은 단 하나의 브라흐만 뿐이다"라는 범아일여 이론을 전개한다.[12] 이러한 힌두교의 일원론(불이일원론)적 사상은 트리무르티 형성에 큰 영향을 미쳤을 것으로 보인다.[13]

일반적으로 트리무르티 이론은 본래의 마하바라타(기원전 4세기)에는 등장하지 않는다고 여겨진다.[14] 그러나 나중에 편집된 마하바라타 부록에는 트리무르티 이론을 암시하는 문구가 있다. 트리무르티 이론이 명확히 나타나는 것은 마하바라타의 부록으로 여겨지는 हरिवंश|하리밤샤|하리വംśasa(기원전 1-2세기)에서다.[17] 바유 푸라나(시바파, 300-500년)는 5장 17절에서 트리무르티를 언급하며, 얀 혼다는 이를 브라흐만의 세 가지 현현이라는 개념이 확고한 교리가 된 첫 사례로 본다.

쿠르마 푸라나(8세기경)는 브라흐마, 비슈누, 시바를 하나의 존재로 동일시하는 것을 강조한다. 1장 6절에서는 브라흐만을 트리무르티로 숭배하고, 1장 9절과 26절에서 세 신의 통합을 가르친다.[11]

2. 1. 초기 사상

브라흐마, 비슈누, 시바 세 신이 단일한 신성한 존재로부터 현현하며, 각각 창조, 유지, 파괴라는 별개의 기능을 갖는 세 가지 양상이라는 트리무르티 이론은 베다 시대 이후(기원전 500년 이후)에 정착된 것으로 여겨진다.[1] 그러나 브라흐만(지고의 존재, 우주의 근본 원리)이 세 가지 양상을 갖는다는 아이디어, 신들을 세 개의 그룹으로 나눈다는 아이디어, 신이 모두 동일하다는 아이디어 등 트리무르티 이론의 요소는 힌두교 철학 속에 오래전부터 존재한다.[1]

얀 혼다[21]는 리그베다 시대(대략 기원전 1700-1100년) 힌두교(브라만교)의 가장 오래된 시대의 최고신, 불의 신 아그니가 가진 세 가지 성격으로부터 트리무르티가 발전했을 것으로 보고 있다.[2] 아그니는 리그베다에서 세 개의 몸과 지위를 가진다고 하며,[2] 지상에서는 불, 대기에서는 번개, 하늘에서는 태양으로서 베다의 세계에 존재했다.[3]

신들에게 불, 대기, 태양을, 거기에서 발전하여 지상, 대기(또는 물), 천계를 대표시킨다는 생각은 베다 시대(대략 기원전 1500-500년)의 이른 단계부터 존재했으며, 베다 초기에는 아그니, 바유(바람), 아디티야(Aditya, 태양)였거나,[4] 아그니, 인드라(번개), 수리야(태양)와 같이[3][5] 다양한 문헌에서 서로 다른 신들의 조합이 나타난다.[6] 후에 트리무르티의 세 신이 되는 브라흐마, 비슈누, 시바는 각각 아그니, 수리야, 인드라로부터 발전했다고도 생각되며, 이러한 관점에서 보면 트리무르티의 세 신도 땅, 하늘, 대기를 상징하는 신이라는 분류가 가능하다.[5][1] 아그니는 생명의 창조자라는 성격을 가지고 있으며, 창조신 브라흐마를 연상시킨다.[1]

마이트리 우파니샤드(기원전 10세기 후반)에는 트리무르티의 3신이 한 쌍으로 언급되어 있으며, 트리무르티의 기원으로 자주 언급된다.[7] 4장 5절에서는 무엇에 대해 명상하는 것이 가장 좋은가에 대한 논의가 전개된다.[4][8] 명상하는 대상으로 아그니(불), 바유(대기), 아디티야(해), 칼라(시간), 프라나(호흡 또는 활력), 안나(음식), 브라흐마, 비슈누, 루드라의 9가지가 언급된다.[4][8] 얀 혼다에 따르면, 아그니, 바유, 아디티야는 베다 시대 초기의 주요 세 기둥이며, 각각 지상, 대기, 천계를 대표한다.[4] 시간, 활력, 음식은 브라흐만의 초기 단계의 현현이 아닐까 하는 논의를 우파니샤드 시대 초기에 볼 수 있다.[4] 이러한 배열을 고려하면, 마이트리 우파니샤드의 저자는 브라흐마, 비슈누, 루드라(시바)에게 상호 보완적인 관계를 보았던 것으로 읽히며, 이러한 시각은 트리무르티 이론에도 포함되어 있다.[4]

쿠차야나 찬가(Kutsayana)라고 불리는 5장 1절에서도 이들 3신이 언급되며, 5장 2절에서 설명이 전개된다.[9] 범신론을 주제로 하는 쿠차야나 찬가는 사람의 영혼을 브라흐만이라고 주장하며, 그 절대적 현실, 보편의 신은 살아있는 모든 존재 안에 깃들어 있다고 한다. 아트만(영혼, 자아)은 브라흐마를 비롯한 브라흐만의 다양한 현현과 동등하다고 전개한다. "너는 브라흐마이다. 너는 비슈누이다. 너는 루드라(시바)이다, 너는 아그니, 바루나, 바유, 인드라이며, 너는 모든 것이다".[9][10]

마이트리 우파니샤드의 5장 2절에서는 브라흐마, 비슈누, 시바는 각각 3개의 구나와 관련되어 있다.[7] 구나는 모든 생물에게서 발견할 수 있는 성질, 정신, 본래의 경향으로 여겨지며,[4] 세계는 암흑질(타마스)에서 생겨났다고 말해진다.[10] 그 후 세계는 그 자체의 작용에 의해 활동하여 격정질(라자스)이 되고, 정련, 정화되어 순수질(사트바)이 되었다.[9][10] 이들 3개의 구나 중에서, 브라흐마는 라자스(격정질), 비슈누는 사트바(순수질), 루드라(시바의 전신)는 타마스(암흑질)을 각각 담당하고 있다.[11] 다만 마이트리 우파니샤드는 3신을 트리구나 이론의 각 요소에 적용하고 있지만, 트리무르티의 3신이 가지고 있다고 여겨지는 3가지 역할에 대해서는 언급하지 않고 있다.[7]

힌두교는 이후 브리하다란야카 우파니샤드(기원전 약 700년) 무렵부터 중시되는 신을 점차 줄여나갔다.[12] 브리하다란야카 우파니샤드에서는 철인 야즈나발키야가 "존재하는 것은 단 하나의 브라흐만 뿐이다"라는 범아일여의 이론을 전개하고 있다.[12] 이 힌두교에서의 일원론(불이일원론)적인 사상의 발현이 트리무르티의 형성에 적지 않은 영향을 미쳤다고 생각된다.[13]

2. 2. 마이트리 우파니샤드

마이트리 우파니샤드(기원전 10세기 후반)에는 트리무르티의 세 신이 한 쌍으로 언급되어 있으며, 트리무르티의 기원으로 자주 언급된다.[1] 4장 5절에서는 무엇에 대해 명상하는 것이 가장 좋은가에 대한 논의가 전개되며,[2][3] 명상 대상으로 아그니(불), 바유(대기), 아디티야(해), 칼라(시간), 프라나(호흡 또는 활력), 안나(음식), 브라흐마, 비슈누, 루드라의 9가지가 언급된다.[2][3] 얀 곤다에 따르면, 아그니, 바유, 아디티야는 베다 시대 초기의 주요 세 기둥이며, 각각 지상, 대기, 천계를 대표한다.[2] 시간, 활력, 음식은 브라흐만의 초기 현현이라는 논의가 우파니샤드 시대 초기에 있었다.[2] 마이트리 우파니샤드의 저자는 브라흐마, 비슈누, 루드라(시바)에게 상호 보완적인 관계를 부여했으며, 이는 트리무르티 이론에도 포함되어 있다.[2]

쿠차야나 찬가(Kutsayana)라고 불리는 5장 1절에서도 이들 세 신이 언급되며, 5장 2절에서 설명이 이어진다.[4] 범신론을 주제로 하는 쿠차야나 찬가는 사람의 영혼을 브라흐만이라고 주장하며, 절대적 현실, 보편의 신은 살아있는 모든 존재 안에 깃들어 있다고 한다. 아트만(영혼, 자아)은 브라흐마를 비롯한 브라흐만의 다양한 현현과 같다고 전개한다. "너는 브라흐마이다. 너는 비슈누이다. 너는 루드라(시바)이다, 너는 아그니, 바루나, 바유, 인드라이며, 너는 모든 것이다."[4][5]

마이트리 우파니샤드의 5장 2절에서는 브라흐마, 비슈누, 시바는 각각 3개의 구나와 관련되어 있다.[1] 구나는 모든 생물에게서 발견되는 성질, 정신, 본래의 경향으로,[2] 세계는 암흑질(타마스)에서 생겨났다고 한다.[5] 그 후 세계는 자체 작용에 의해 활동하여 격정질(라자스)이 되고, 정련, 정화되어 순수질(사트바)이 되었다.[4][5] 브라흐마는 라자스(격정질), 비슈누는 사트바(순수질), 루드라(시바의 전신)는 타마스(암흑질)를 담당한다.[6] 다만 마이트리 우파니샤드는 세 신을 트리구나 이론의 각 요소에 적용하지만, 트리무르티의 세 신이 가지는 3가지 역할에 대해서는 언급하지 않는다.[1]

2. 3. 범아일여 사상

힌두교는 이후 브리하다란야카 우파니샤드(기원전 약 700년) 무렵부터 중시되는 신을 점차 줄여나갔다.[1] 브리하다란야카 우파니샤드에서 철인 야즈나발키야는 "존재하는 것은 단 하나의 브라흐만 뿐이다"라는 범아일여 이론을 전개하고 있다.[1] 이 힌두교의 일원론(불이일원론)적인 사상은 트리무르티 형성에 적지 않은 영향을 미쳤다고 생각된다.[2]

2. 4. 트리무르티 이론의 발전

푸라나 시대인 서기 4세기부터 12세기까지는 후기 베다 시대 종교가 부상하고 R. C. 마줌다르가 "종합 힌두교"라고 부르는 종교가 진화하는 시기였다.[7] 이 시대는 동질성이 없었으며, 정통 베다 브라만교와 더불어 시바교, 비슈누교, 샥티교 등 다양한 종파가 존재했다.[8] 이 시대의 중요한 특징 중 하나는 정통 종교와 종파 형태 간의 조화 정신이었다.[9]

비슈누 푸라나 (1.2.66)에는 브라흐마, 비슈누, 시바의 역할을 강조하는 유명한 구절이 있다.

rūpāṇi trīṇi tatraiva mūrttibheda-vibhāgataḥ|rūpāṇi trīṇi tatraiva mūrttibheda-vibhāgataḥ|sa

ajāmyekāmśam ātmānaṁ śiva-rūpeṇa tishthati|ajāmyekāmśam ātmānaṁ śiva-rūpeṇa tishthati|sa

jagataḥ sthiti-samdhānaṁ samharanti yuge yuge|jagataḥ sthiti-samdhānaṁ samharanti yuge yuge|sa

trayaṁ brahma-mahā-viṣṇu-māheśvara-iti smṛtam|trayaṁ brahma-mahā-viṣṇu-māheśvara-iti smṛtam|sa

:"이처럼 하나의 최고 존재는 브라흐마, 비슈누, 마헤시(시바)의 세 가지 형태로 나뉘어 다양한 모습을 취한다. 이는 다양한 시대에 우주를 창조하고 보존하며 파괴한다."

R. C. 마줌다르는 이러한 화해 정신을 보여주는 대표적인 예시로 트리무르티|트리무르티sa 개념, 즉 최고신이 브라흐마|브라흐마sa, 비슈누|비슈누sa, 시바|시바sa의 세 가지 형태로 나타난다는 개념을 제시했다. 그러나 브라흐마는 시바나 비슈누에 비해 큰 우위를 얻지 못했고, 각 종파는 종종 트리무르티를 자신의 종파 신의 세 가지 현현으로 여겼다.[10]

''쿠르마 푸라나|쿠르마 푸라나sa''에서는 브라흐마, 비슈누, 시바를 하나의 존재로 동일시하는 것을 강조한다. 1.6절에서는 브라만을 트리무르티로 숭배하고, 1.9절에서는 세 신의 통합을 가르치며, 1.26절에서도 같은 주제를 다룬다.[11] 아서 르웰린 바샴은 힌두교 전통에서 브라흐마가 비슈누와 시바처럼 최고신으로 인식되었는지에 대한 의문이 남아있다고 언급했다.[12]

트리무르티의 개념은 ''마이트리 우파니샤드''에도 존재하며, 세 신이 그의 세 가지 최고 형태로 설명된다.[13]

"브라흐마, 비슈누, 시바의 세 신이 단일한 신성한 존재로부터 현현하며, 각각 창조, 유지, 파괴라는 별개의 기능을 갖는 세 가지 양상이다"라는 트리무르티 이론은 베다 시대 이후, 즉 기원전 500년 이후에 정착된 것으로 여겨진다. 그러나 브라흐만(지고의 존재, 우주의 근본 원리)이 세 가지 양상을 갖는다는 아이디어, 신들을 세 개의 그룹으로 대별한다는 아이디어, 신이 모두 동일하다는 아이디어 등, 트리무르티 이론의 요소는 힌두 철학 속에 오래전부터 존재한다.

얀 혼다[21]는 리그베다 시대(대략 기원전 1700-1100년)의 최고신이자 불의 신인 아그니가 가진 세 가지 성격으로부터 트리무르티가 발전했을 것으로 보고 있다. 아그니는 리그베다에서 세 개의 몸과 지위를 가지며, 지상에서는 불로서, 대기에서는 번개로서, 하늘에서는 태양으로서 베다의 세계에 존재했다.

신들에게 불, 대기, 태양을 대표시킨다는 생각은 베다 시대 초기부터 존재했으며, 아그니, 바유(바람), 아디티야(태양) 또는 아그니, 인다라(번개), 수리야(태양)와 같이 다양한 조합이 나타난다. 브라흐마, 비슈누, 시바는 각각 아그니, 수리야, 인드라로부터 발전했다고도 생각되며, 이러한 관점에서 트리무르티의 세 신도 땅, 하늘, 대기를 상징하는 신으로 분류할 수 있다.

힌두교는 이후 브리하다란야카 우파니샤드(기원전 약 700년) 무렵부터 중시되는 신을 점차 줄여나갔다. 브리하다란야카 우파니샤드에서는 철인 야즈나발키야가 "존재하는 것은 단 하나의 브라흐만 뿐이다"라는 범아일여의 이론을 전개하고 있다. 이러한 힌두교에서의 일원론(불이일원론)적인 사상의 발현이 트리무르티의 형성에 적지 않은 영향을 미쳤다고 생각된다.

트리무르티 이론은 오리지널 마하바라타(기원전 4세기)에는 등장하지 않는다고 일반적으로 생각된다. 그러나 나중에 편집된 마하바라타의 부록에는 트리무르티 이론을 느끼게 하는 문구가 포함되어 있다.

트리무르티 이론을 의식하고 쓰여진 것으로 생각되는 기술은 마하바라타의 보충으로 여겨지는 하리밤샤|하리밤샤sa(기원전 1-2세기)에서 발견된다.[17]

바유 푸라나(시바파, 300-500년)는 5장 17절에서 트리무르티에 대해 언급하고 있다. 얀 곤다는 브라흐만의 세 가지 현현이라는 생각이 확고한 교리가 된 것은 이것이 처음이 아닌가 하고 있다.

3. 각 신의 역할과 상징

얀 혼다[21]는 리그베다 시대(대략 기원전 1700-1100년)에 힌두교(브라만교)의 최고신이자 불의 신인 아그니가 가진 세 가지 성격으로부터 트리무르티가 발전했을 것으로 보고 있다.[3] 아그니는 리그베다에서 세 개의 몸과 지위를 가지며,[3] 지상에서는 불, 대기에서는 번개, 하늘에서는 태양으로 존재했다.[4]

신들에게 불, 대기, 태양, 나아가 지상, 대기(또는 물), 천계를 대표하게 하는 생각은 베다 시대(대략 기원전 1500-500년) 초기부터 있었다. 예를 들어 베다 초기에는 아그니, 바유(바람), 아디티야(Aditya, 태양)였거나,[5] 아그니, 인다라(번개), 수리야(태양)와 같이[4][6] 다양한 문헌에서 서로 다른 신들의 조합이 나타난다.[7] 후에 트리무르티의 세 신이 되는 브라흐마, 비슈누, 시바는 각각 아그니, 수리야, 인드라로부터 발전했다고도 생각되며, 이러한 관점에서 보면 트리무르티의 세 신도 땅, 하늘, 대기를 상징하는 신이라는 분류가 가능하다.[6][1]

마이트리 우파니샤드(기원전 10세기 후반)는 트리무르티의 기원으로 자주 언급된다.[13] 4장 5절에서는 명상 대상으로 아그니(불), 바유(대기), 아디티야(해), 칼라(시간), 프라나(호흡 또는 활력), 안나(음식), 브라흐마, 비슈누, 루드라의 9가지를 언급한다.[14][15] 얀 혼다에 따르면, 아그니, 바유, 아디티야는 베다 시대 초기의 주요 세 기둥이며, 각각 지상, 대기, 천계를 대표한다.[14]

마이트리 우파니샤드의 5장 2절에서는 브라흐마, 비슈누, 시바는 각각 3개의 구나와 관련되어 있다.[16] 구나는 모든 생물에게서 발견되는 성질, 정신, 본래의 경향으로,[17] 세계는 암흑질(타마스)에서 생겨나 격정질(라자스)을 거쳐 순수질(사트바)로 정화된다고 한다.[19][18] 브라흐마는 라자스, 비슈누는 사트바, 루드라(시바의 전신)는 타마스를 담당한다.[20] 다만, 3신을 트리구나 이론에 적용하지만, 트리무르티의 3가지 역할에 대해서는 언급하지 않는다.[21]

트리무르티 이론은 오리지널 마하바라타(기원전 4세기)에는 등장하지 않지만,[22] 나중에 편집된 부록에는 관련 문구가 있다.[22] 바유 푸라나(시바파, 300-500년) 5장 17절은 트리무르티를 언급하며,[24] 얀 혼다는 브라흐만의 세 가지 현현이라는 생각이 확고한 교리가 된 것이 이때가 처음이라고 본다.[24] 쿠르마 푸라나(8세기경) 1장 6절에서는 브라흐만을 트리무르티로 숭배한다.

3. 1. 브라흐마

"브라흐마, 비슈누, 시바의 세 신이 단일한 신성한 존재로부터 현현하며, 각각 창조, 유지, 파괴라는 별개의 기능을 갖는 세 가지 양상이다"라는 트리무르티 이론은 베다 시대 이후, 즉 기원전 500년 이후에 정착된 것으로 여겨진다[1]。 그러나 브라흐만(지고의 존재, 우주의 근본 원리)이 세 가지 양상을 갖는다는 아이디어, 신들을 세 개의 그룹으로 대별한다는 아이디어, 신이 모두 동일하다는 아이디어 등, 트리무르티 이론의 요소는 힌두교 철학 속에 오래전부터 존재한다[1]。

얀 혼다[21]는 리그베다 시대(대략 기원전 1700-1100년), 즉 힌두교(브라만교)의 가장 오래된 시대의 최고신이자 불의 신인 아그니가 가진 세 가지 성격으로부터 트리무르티가 발전했을 것으로 보고 있다[3]。 아그니는 리그베다에서 세 개의 몸과 지위를 가진다고 하며[3], 지상에서는 불로서, 대기에서는 번개로서, 하늘에서는 태양으로서 베다의 세계에 존재했다[4]。

신들에게 불, 대기, 태양을, 거기에서 발전하여 지상, 대기(또는 물), 천계를 대표시킨다는 생각은 베다 시대(대략 기원전 1500-500년)의 이른 단계부터 존재했으며, 예를 들어 베다 초기에는 아그니, 바유(바람), 아디티야(Aditya, 태양)였거나[5], 아그니, 인다라(번개), 수리야(태양)와 같이[4][6] 다양한 문헌에서 서로 다른 신들의 조합이 나타난다[7]。 후에 트리무르티의 세 신이 되는 브라흐마, 비슈누, 시바는 각각 아그니, 수리야, 인드라로부터 발전했다고도 생각되며, 이러한 관점에서 보면 트리무르티의 세 신도 땅, 하늘, 대기를 상징하는 신이라는 분류가 가능하다[6][1]。 아그니는 생명의 창조자라는 성격을 가지고 있으며, 창조신 브라흐마를 연상시킨다[1]。

트리무르티의 역할 분담이 어떻게 결정되었는지에 대해서는 논란이 남아 있다. 원시적인 트리무르티에서는 세 기둥이 완전히 동등하며, 각자의 역할은 교환 가능했다고 생각하는 견해도 있다[8]。

베일리는 브라흐마 신은 브라흐만을 신격화한 것이라고 한다[9]。 또한 그에 따르면, 마하바라타에서는 브라흐마가 창조의 역할을 담당한다[10]。

Angelo de Gubernatis영어는 푸라나 문헌에서 보이는 세 기둥의 캐릭터에 대해, 브라흐마는 자신의 신비로운 힘을 향유하고 있다고 표현하고 있다[11]。 게다가 순서대로 현자라는 사회적 입장에 대응한다고도 기록하고 있다[11]。 베일리에 따르면 데 구베르나티스가 제시하는 신비로운 힘이라는 캐릭터는 각각의 칼파 (우주의 수명)에서 트리무르티가 담당하는 창조라는 세 기둥의 역할과 모순되지 않는다[12]。

3. 2. 비슈누

얀 혼다는 비슈누의 캐릭터가 고대 인도인들이 자연스럽게 느꼈던 신성을 상징한다고 보았다. 비슈누는 모든 생물이 의존할 수밖에 없는 우주를 가득 채우는, 강력하고 자비로운 에너지를 표현하며, 여기서 비슈누의 여러 영웅담이 발전하여 서기 전까지 완성되었다고 한다.

마하바라타에서는 브라흐마가 창조, 비슈누가 유지의 역할을 담당한다는 언급이 곳곳에서 보인다.

Angelo de Gubernatis|안젤로 데 구베르나티스|영어는 푸라나 문헌에서 비슈누는 자신의 영웅적 자질을 보여준다고 표현했다. 또한 비슈누는 강자라는 사회적 입장에 대응한다고 보았다. 구베르나티스가 제시하는 영웅적 자질은 트리무르티가 칼파 (우주의 수명)에서 담당하는 유지의 역할과 모순되지 않는다.

3. 3. 시바

얀 혼다[21]는 리그베다 시대(대략 기원전 1700-1100년) 최고신이자 불의 신인 아그니의 세 가지 성격에서 트리무르티가 발전했을 것으로 보았다. 아그니는 리그베다에서 세 개의 몸과 지위를 가지며,[21] 지상에서는 불, 대기에서는 번개, 하늘에서는 태양으로 존재했다.

혼다에 따르면, 비슈누와 시바는 고대 인도인들이 자연에서 느낀 신성을 상징한다. 비슈누는 우주를 채우는 강력하고 자비로운 에너지를, 루드라-시바는 거칠고 다루기 힘들며 변덕스럽고 위험한 자연을 표현한다.

베일리는 마하바라타에서 브라흐마는 창조, 비슈누는 유지의 역할을 담당하지만, 시바의 파괴 역할은 명확히 묘사되지 않았다고 보았다. 시바의 역할은 마하바라타 이후 점차 굳어졌을 것으로 추정된다.

푸라나 문헌에서 시바는 정력과 부를 향유한다고 표현되었다. 베일리는 시바의 역할이 파괴와 재생이며, 푸라나 신화에서 시바는 번식력을 상징하는 경우가 많다고 설명한다. 링가 역시 번식력을 상징하지만, 시바는 색욕과 무관한 요가 수행자의 모습도 가지고 있다. 베일리는 시바의 역할이 한마디로 설명하기 어렵기 때문이라고 추정한다.

4. 힌두교 내의 다양한 관점

일반적으로 삼위일체는 고대 인도보다 최근 몇 세기 동안의 힌두교에서 덜 중요한 역할을 한다고 알려져 있다.[21]

"브라흐마, 비슈누, 시바의 세 신이 단일한 신성한 존재로부터 현현하며, 각각 창조, 유지, 파괴라는 별개의 기능을 갖는 세 가지 양상이다"라는 트리무르티 이론은 베다 시대 이후, 즉 기원전 500년 이후에 정착된 것으로 여겨진다. 그러나 브라흐만(지고의 존재, 우주의 근본 원리)이 세 가지 양상을 갖는다는 아이디어, 신들을 세 개의 그룹으로 대별한다는 아이디어, 신이 모두 동일하다는 아이디어 등, 트리무르티 이론의 요소는 힌두 철학 속에 오래전부터 존재한다.

얀 혼다[21]는 리그베다 시대(대략 기원전 1700-1100년), 즉 힌두교(브라만교)의 가장 오래된 시대의 최고신, 불의 신 아그니가 가진 세 가지 성격으로부터 트리무르티가 발전했을 것으로 보고 있다. 아그니는 리그베다에서 세 개의 몸과 지위를 가진다고 하며, 지상에서는 불로서, 대기에서는 번개로서, 하늘에서는 태양으로서 베다의 세계에 존재했다.

신들에게 불, 대기, 태양을, 거기에서 발전하여 지상, 대기(또는 물), 천계를 대표시킨다는 생각은 베다 시대(대략 기원전 1500-500년)의 이른 단계부터 존재했으며, 예를 들어 베다 초기에는 아그니, 바유(바람), 아디티야(태양)였거나, 아그니, 인다라(번개), 수리야(태양)와 같이 다양한 문헌에서 서로 다른 신들의 조합이 나타난다.

후에 트리무르티의 세 신이 되는 브라흐마, 비슈누, 시바는 각각 아그니, 수리야, 인드라로부터 발전했다고도 생각되며, 이러한 관점에서 보면 트리무르티의 세 신도 땅, 하늘, 대기를 상징하는 신이라는 분류가 가능하다. 아그니는 생명의 창조자라는 성격을 가지고 있으며, 창조신 브라흐마를 연상시킨다.

힌두교는 이후 브리하다란야카 우파니샤드(기원전 약 700년) 무렵부터 중시되는 신을 점차 줄여나갔다. 브리하다란야카 우파니샤드에서는 "존재하는 것은 단 하나의 브라흐만 뿐이다"라는 범아일여의 이론이 전개되고 있다. 이 힌두교에서의 일원론(불이일원론)적인 사상의 발현이 트리무르티의 형성에 적지 않은 영향을 미쳤다고 생각된다.

"브라흐마, 비슈누, 시바는 동일하며, 이 신들은 힘의 관계에서 동등하며, 단일 신성한 존재에서 현현하는 기능을 달리하는 세 가지 양상에 불과하다"는 트리무르티의 이론이 힌두교 문헌에 나타나는 경우는 드물며[23], 이 개념이 종교 미술의 주제로 채택되는 것도 드물고, 살아있는 신앙으로서 힌두교에 받아들여지지 않았다.[24][25]

트리무르티 이론이 등장한 배경에는, 베다 시대 이후에 두드러지게 나타난 종파 간의 갈등을 조정하려는 의도가 있었을 것이라는 견해가 존재한다.[26]

역사학자 라메슈 찬드라 마준다르는 푸라나 문헌 시대(300-1200년)에 나타나는 다양한 종파 사이에 볼 수 있는 협조와 조화의 정신에 주목하고 있다.[26] 그는 이 시대는 종교적인 균질성을 결여하고, 베다 시대 신앙의 흔적으로서의 정통 브라만교를 포함하여 다양한 종파가 혼재했으며, 그중 시바파, 비슈누파, 샤크티파가 대표적이며, 이들은 정통파로 분류되지만, 각각 고유의 신앙을 형성했다고 설명한다.[27]

니콜라스 서튼은 "힌두교의 전통 속에서, 브라흐마가 비슈누나 시바와 같은 신앙을 모았는지, 브라흐마가 최고신으로 여겨진 적이 한 번이라도 있었는지에 대한 의문을 갖는 것은 당연하다."라고 말한다.[28]

아서 르웰린 배샴은 "서양의 초기 연구자들은 힌두교와 기독교 모두에 존재하는 삼위일체 (즉, 삼신 일체와 삼위일체)라는 공통점에 마음을 빼앗겼다. 그러나 이 공통점은 실제로는 그렇게 가까운 것이 아니다. 힌두교의 삼위일체는 기독교의 삼위일체와 달리, 널리 받아들여지지 않았다."라고 설명한다.[25]

한편, 얀 혼다는 "트리무르티는 시바파와 비슈누파의 대립 관계를 조정하기 위해 의도적으로 만들어진 것이다"라는 인상을 가져서는 안 된다고 강조한다. 그는 트리무르티는 이 시대 힌두교에서 일원론적인 경향이 강해지는 가운데, 원래 있던 3인조적인 개념과 브라흐만은 하나이며 시작도 끝도 없다는 유서 깊은 사상을 개혁하려는 결과라고 설명한다. 혼다에 따르면 트리무르티는 종파마다 신앙하는 신을 상위에 두려는 경향이 있지만, 적어도 "단일한 지고의 존재의 세 가지 현현"이라는 아이디어에서는 벗어나지 않는다.

프리다 매체트는 트리무르티를 다양한 신격을 다른 기준으로 포함할 수 있다는, 힌두교가 몇 가지 갖추고 있는 틀 중 하나라고 표현하고 있다.[29]

4. 1. 시바교

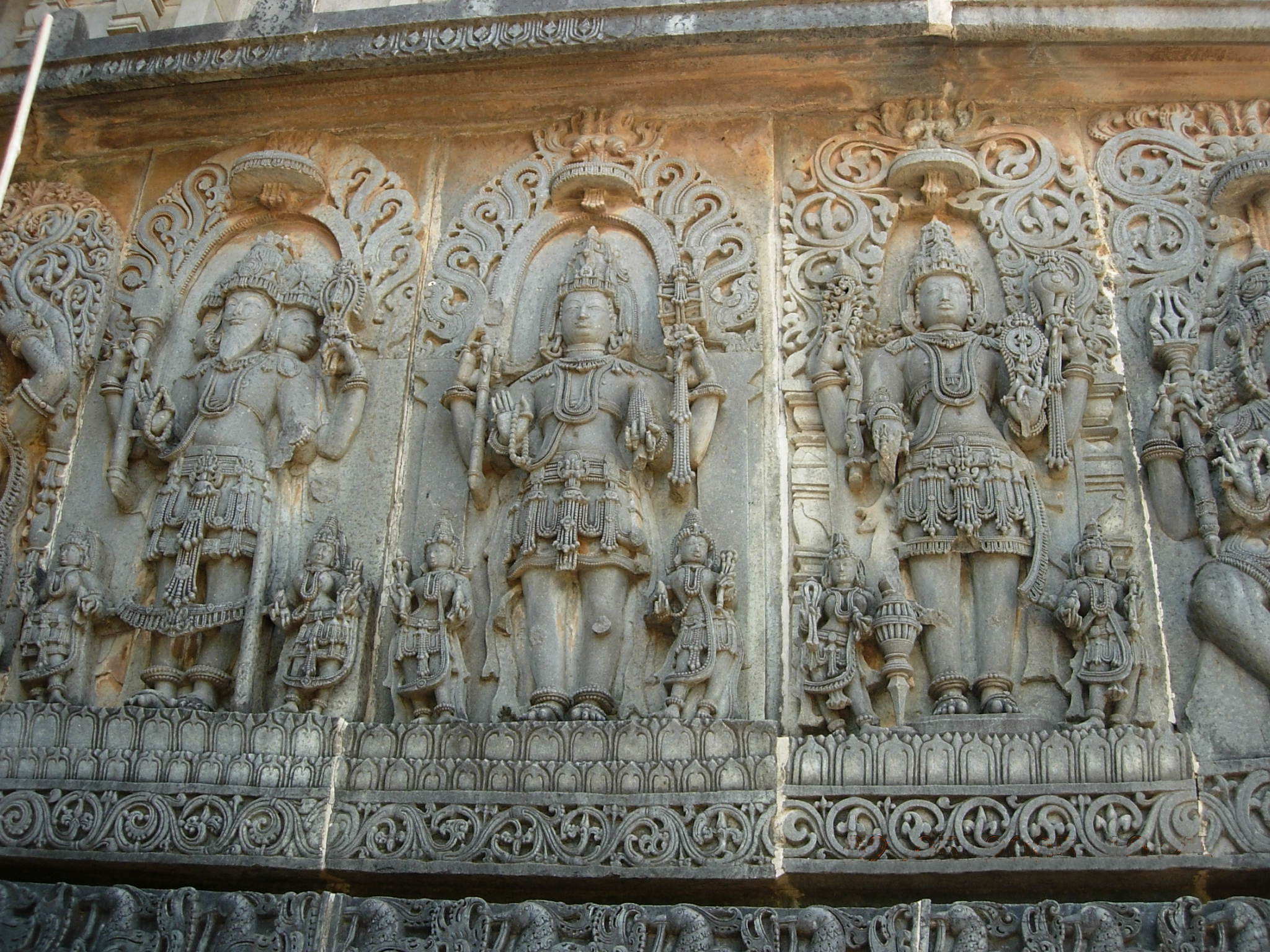

시바교 신봉자들은 시바가 시바 아가마에 따라 창조, 보존, 해체, 은총, 환영의 다섯 가지 행위를 수행한다고 믿는다. 이 처음 세 가지 행위는 시바를 사디오자타(브라흐마와 유사), 바마데바(비슈누와 유사) 및 아고라(루드라와 유사)와 연관시킨다. 따라서 브라흐마, 비슈누, 루드라는 시바와 다른 신이 아니라 시바의 형태이다. 브라흐마/사디오자타로서 시바는 창조하고, 비슈누/바마데바로서 보존하며, 루드라/아고라로서 해체한다. 이것은 시바가 "파괴의 신"이라는 생각과 대조된다. 시바는 최고의 신이며 파괴는 그의 모든 행위 중 하나일 뿐이다. 따라서 트리무르티는 시바교 신봉자들에게 시바 자신의 형태이다. 시바교 신봉자들은 시바가 이러한 다양한 중요한 역할을 맡고 적절한 이름과 형태를 취하며 또한 이 모든 것을 초월하는 최고의 존재라고 믿는다.[14] 시바교 버전의 트리무르티의 두드러진 시각적 예는 가라푸리 섬의 ''트리무르티 사다시바'' 조각이다.

4. 2. 비슈누교

비슈누 푸라나는 비슈누가 창조를 위해 브라흐마로, 파괴를 위해 루드라(시바)로 현현한다고 설명하지만,[15] 바이슈나바교는 일반적으로 트리무르티 개념을 인정하지 않으며, 대신 나라심하, 라마, 크리슈나 등 비슈누의 아바타를 믿는다. 그들은 또한 시바와 브라흐마 모두 비슈누의 형태라고 믿는다. 예를 들어, 드바이타 학파는 비슈누만을 최고신으로 여기고 시바를 종속적인 존재로 간주하며, 푸라나를 다르게 해석한다. 예를 들어, 드바이타 학자인 비자옌드라 티르타는 18개의 푸라나를 다르게 해석한다. 그는 바이슈나바 푸라나를 사트바, 샤이바 푸라나를 타마스로 해석하며, 오직 사트바 푸라나만이 권위 있는 것으로 간주된다고 주장한다.[15] 남부의 스리 바이슈나바교 전통은 푸라나에서 칭송되는 모든 주요 신들이 사실 비슈누의 형태이며, 경전이 오직 그에게만 헌정되었다고 본다.[16]

4. 3. 샤크티교

여성 중심적인 샥티 다르마 종파는 최고 신성의 세 가지 형태(트리무르티)인 마하사라스바티 (창조자), 마하락슈미 (보존자), 마하칼리 (파괴자)에게 남성 신보다 탁월한 역할을 부여한다. 트리무르티의 이러한 여성 버전은 ''트리데비'' ("세 여신")라고 불린다. 남성 신들(브라흐마, 비슈누, 시바)은 최고 여성 트리데비의 보조적 역할로 격하된다.4. 4. 스마르타파

스마트파는 힌두교의 종파로, 단일 신이 아닌 다섯 신 그룹에 중점을 둔다.[1] 9세기 철학자 아디 샹카라가 스마르타 전통의 정통 브라만 사이에서 대중화한 "다섯 형태의 숭배"(pañcāyatana pūjāsa) 시스템은 시바, 비슈누, 브라흐마, 샤크티, 수르야 등 다섯 신을 소환한다.[2] 아디 샹카라는 나중에 카르티케야를 추가하여 총 여섯 신으로 만들었다. 이 개혁된 시스템은 아디 샹카라가 6개의 주요 종파의 주요 신들을 동등한 지위로 통합하기 위해 장려했다.[3] 아디 샹카라가 설파한 일원론 철학은 이들 중 하나를 선호하는 주요 신으로 선택하고 동시에 다른 네 신을 동일한 브라만의 다른 형태로 숭배하는 것을 가능하게 했다.5. 트리무르티 사원

트리무르티의 다양한 화신에 헌정된 사원은 서기 6세기 초부터 볼 수 있으며, 오늘날에도 트리무르티를 적극적으로 숭배하는 사원이 있다. 8세기까지는 트리무르티를 모시는 사원이 여러 곳 나타났으며, 3주신의 배열도 사원에 따라 다양하다. 현대에도 몇몇 사원에서는 트리무르티를 숭배하고 있다.

- 미스라난타푸람 트리무르티 사원

- 프람바난 트리무르티 사원

- 사바디 트리무르티 사원

- 트리파야 트리무르티 사원

- Baroli Temples#Trimurti temple|바롤리 사원|바롤리 사원영어

- 엘레판타 석굴

- Mithrananthapuram Trimurti Temple|미트라난타푸람 트리무르티 사원|미트라난타푸람 트리무르티 사원영어

- 쁘람바난 사원군

- Western Chalukya architecture|서찰루키아 건축|서찰루키아 건축영어

- Thripaya Trimurti Temple|트리파야 트리무르티 사원|트리파야 트리무르티 사원영어

6. 현대적 의의

"브라흐마, 비슈누, 시바는 동일하며, 이 신들은 힘의 관계에서 동등하며, 단일 신성한 존재에서 현현하는 기능을 달리하는 세 가지 양상에 불과하다"는 트리무르티 이론은 힌두교 문헌에 나타나는 경우는 드물며[23], 종교 미술의 주제로 채택되는 것도 드물고[23], 살아있는 신앙으로서 힌두교에 받아들여지지 않았다.[24][25]

트리무르티 이론이 등장한 배경에는 베다 시대 이후 두드러지게 나타난 종파 간의 갈등을 조정하려는 의도가 있었을 것이라는 견해가 존재한다.[26]

역사학자 라메슈 찬드라 마준다르는 비슈누파와 시바파뿐만 아니라, 푸라나 문헌 시대(300-1200년)에 나타나는 다양한 종파 사이에 볼 수 있는 협조와 조화의 정신에 주목하고 있다.[26]

마준다르에 따르면, 이 시대는 종교적인 균질성을 결여하고, 베다 시대 신앙의 흔적으로서의 정통 브라만교를 포함하여 다양한 종파가 혼재했다. 그중 시바파, 비슈누파, 샤크티파가 대표적이며, 이들은 정통파로 분류되지만, 각각 고유의 신앙을 형성했다.[27] 그는 이 신앙 간의 협조에 관해 다음과 같이 설명한다.

역사학자 아서 르웰린 배샴은 트리무르티라는 개념의 배경을 다음과 같이 설명한다.

얀 혼다는 "트리무르티는 시바파와 비슈누파의 대립 관계를 조정하기 위해 의도적으로 만들어진 것이다"라는 인상을 가져서는 안 된다고 강조한다.[24] 그는 트리무르티는 이 시대 힌두교에서 일원론적인 경향이 강해지는 가운데, 원래 있던 3인조적인 개념, 브라흐만은 하나이며 시작도 끝도 없다는 유서 깊은 사상을 개혁하려는 결과라고 설명한다. 또한 서서히 퍼져가는 비슈누 신앙과 시바 신앙이라는 양자의 관계 속에서 브라흐만의 상징인 브라흐마를 더한 3 기둥의 보완 관계를 찾아내어 통합하려 한 결과라고 한다.[24] 혼다에 따르면 트리무르티는 종파마다 신앙하는 신을 상위에 두려는 경향이 있지만, "단일한 지고의 존재의 세 가지 현현"이라는 아이디어에서는 벗어나지 않는다.[24] 이 이론은 세 신의 지위를 환원하여 하나의 신의 양상으로 함으로써 종교적 포괄주의를 촉진했다.[24] 즉, 타인의 종교나 인생관, 세계, 신조, 교리를 넥스트 베스트로 생각하고 거부하는 것이 아니라 적응시키는 힌두교의 특징 형성에 기여하고 있다.[24]

참조

[1]

웹사이트

Trimurti

http://dictionary.re[...]

2014-11-29

[2]

서적

The Book of Hindu Imagery

Binkey Kok Publications BV

[3]

서적

The Cultural Heritage of India

The Ramakrishna Mission Institute of Culture

[4]

서적

History of Indian Literature

Oriental Books Reprint Corporation

[5]

서적

Young Scientist: A Practical Journal for Amateurs

https://books.google[...]

Industrial Publication Company.

[6]

웹사이트

Tridevi – the three supreme Goddess in Hinduism

https://www.hindufaq[...]

Hindufaqs.com

2023-03-18

[7]

문서

Evolution of Religio-Philosophic Culture in India

Radhakrishnan (CHI, 1956)

[8]

문서

Evolution of Religio-Philosophic Culture in India

Radhakrishnan (CHI, 1956)

[9]

문서

Evolution of Religio-Philosophic Culture in India

Radhakrishnan (CHI, 1956)

[10]

문서

Evolution of Religio-Philosophic Culture in India

Radhakrishnan (CHI, 1956)

[11]

서적

History of Indian Literature

[12]

서적

Religious doctrines in the Mahābhārata

Motilal Banarsidass Publishers

[13]

서적

Maitri Upanishad

[14]

웹사이트

Abode of God Shiva

http://www.shaivam.o[...]

[15]

서적

A history of the Dvaita school of Vedānta and its literature: from the earliest beginnings to our own times

https://books.google[...]

Motilal Banarsidass Publishers

2010-01-15

[16]

웹사이트

Introduction to Sri Vaishnava Philosophy

https://ramanuja.org[...]

2022-05-10

[17]

웹사이트

コトバンク / 三神一体

https://kotobank.jp/[...]

The Asahi Shimbun Company / VOYAGE GROUP, Inc.

2016-12-12

[18]

서적

The Purāṇas

Flood

[19]

서적

[20]

웹사이트

Datta Sampradaay and Their Vital Role

http://swamisamarthm[...]

[21]

간행물

ヤン・ホンダ選集、第六巻

東洋学報 / The Toyo Gakuho

1994-03

[22]

서적

History of Indian Literature

[23]

서적

History of Indian Literature

[24]

문서

Evolution of Religio-Philosophic Culture in India

Radhakrishnan (CHI, 1956)

[25]

서적

[26]

문서

Evolution of Religio-Philosophic Culture in India

Radhakrishnan (CHI, 1956)

[27]

문서

Evolution of Religio-Philosophic Culture in India

Radhakrishnan (CHI, 1956)

[28]

서적

Religious doctrines in the Mahābhārata

Motilal Banarsidass Publishers

[29]

서적

The Purāṇas

Flood

[30]

서적

The Purāṇas

Flood

[31]

서적

[32]

서적

[33]

서적

[34]

서적

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com