전쟁 소설

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

전쟁 소설은 고대 서사시에서 기원하여 17세기에 사실적 형태를 갖추며 발전했다. 19세기에 스탕달, 톨스토이 등의 작품을 통해 성숙해졌으며, 20세기에는 제1, 2차 세계 대전을 배경으로 다양한 관점과 반전 문학이 등장했다. 베트남 전쟁 이후에는 기억과 시간의 모호성을 다루는 경향이 나타났으며, 현대에는 냉전, 테러와의 전쟁 등 다양한 시대적 배경을 반영한 작품들이 창작되고 있다.

전쟁 소설은 고전 및 중세 시대의 서사시에서 그 기원을 찾을 수 있으며, 이후 비극, 로망스, 풍자 등 다양한 문학 장르의 영향을 받으며 발전해왔다. 초기 서사시는 여러 사회 간의 갈등에 대한 역사나 신화를 보존하고 민족의 집단 기억을 강화하는 역할을 했으며, 시간이 흐르면서 전쟁의 참상을 비판하거나 역사, 군사 전술, 윤리 등을 허구적 틀 안에서 결합하는 방식으로 진화했다. 17세기 사실주의 소설의 등장은 현대적 의미의 전쟁 소설이 형성되는 중요한 계기가 되었으나, 초기 작품들은 종종 전쟁의 사실적 묘사보다는 피카레스크 소설 형식의 풍자에 머무르기도 했다. 비서구권 문학에서도 나관중의 ''삼국지연의''와 같이 주목할 만한 전쟁 서사가 존재한다.

(내용 없음 - 하위 섹션에서 상세히 다루므로 중복 방지를 위해 생략)

2. 기원

2. 1. 고대 및 중세 문학

전쟁 소설의 기원은 고전 및 중세 시대의 서사시에서 찾을 수 있다. 특히 호메로스의 ''일리아스'', 베르길리우스의 ''아이네이스'', 고대 영어의 ''베오울프''와 같은 사가 및 아서 왕 전설 등이 대표적이다. 이 서사시들은 여러 사회 간의 갈등에 대한 역사나 신화를 보존하고, 민족의 집단 기억을 강화하는 이야기를 제공하는 데 중점을 두었다.

전쟁 소설에 영향을 미친 또 다른 중요한 요소는 에우리피데스, 세네카, 크리스토퍼 말로, 셰익스피어와 같은 극작가들의 비극이다. 에우리피데스의 ''트로이의 여인들''은 전쟁의 참혹함을 다룬 강력하고 충격적인 연극으로, 아테네의 제국주의를 비판하는 것으로 해석되기도 한다.[1] 셰익스피어의 ''헨리 5세''는 백년 전쟁 중 아쟁쿠르 전투(1415년) 전후의 사건을 다루면서, 전쟁의 역사, 군사 전술, 윤리를 허구적인 틀 안에서 어떻게 결합할 수 있는지 보여주는 모델을 제시한다.

초기 근대 유럽의 로망스와 풍자 역시 전쟁 소설 발전에 영향을 주었다. 에드먼드 스펜서의 서사시 ''요정 여왕''과 미겔 데 세르반테스의 소설 ''돈 키호테''가 그 예이다. 이미지와 상징 측면에서 보면, 많은 현대 전쟁 소설, 특히 반전 관점을 지지하는 작품들은 단테의 ''신곡''에 묘사된 지옥, 존 밀턴의 ''실낙원''에 나오는 천국에서의 전쟁, 그리고 성경의 ''요한 계시록''에 나타난 묵시록의 영향을 받았다. 비서구권 전쟁 소설의 주목할 만한 예로는 나관중의 ''삼국지연의''를 들 수 있다.

17세기에 들어 소설에서 사실주의 형식이 부상하면서 전쟁 소설도 현대적인 형태를 갖추기 시작했다. 하지만 당시 전쟁을 다룬 소설 대부분은 전쟁의 실제 모습을 사실적으로 그리기보다는 피카레스크 소설 형태의 풍자에 가까웠다. 그 예로 한스 야코프 크리스토펠 폰 그리멜스하우젠의 ''심플리시우스 심플리시시무스''를 들 수 있는데, 이는 30년 전쟁을 다룬 반자전적 성격의 이야기이다.

2. 2. 동아시아 문학

주목할 만한 비서구권 전쟁 소설의 예로는 나관중의 ''삼국지연의''가 있다.

2. 3. 근대 초기

전쟁 소설의 기원은 고전 및 중세 시대의 서사시에서 찾을 수 있다. 특히 호메로스의 ''일리아스'', 베르길리우스의 ''아이네이스'', 고대 영어로 쓰인 ''베오울프''와 같은 사가, 그리고 아서 왕 전설 등이 대표적이다. 이 서사시들은 여러 사회 간의 갈등에 대한 역사나 신화를 보존하는 동시에, 한 민족의 집단 기억을 강화하는 이야기를 제공하는 데 중점을 두었다.

전쟁 소설에 영향을 미친 다른 중요한 요소로는 비극 작가들의 작품이 있다. 에우리피데스, 세네카, 크리스토퍼 말로, 셰익스피어 등이 그 예이다. 에우리피데스의 ''트로이의 여인들''은 전쟁의 참혹함을 주제로 다룬 강력하고 충격적인 연극으로, 당시 아테네의 제국주의를 비판하는 내용을 담고 있는 것으로 해석된다.[1] 셰익스피어의 ''헨리 5세''는 백년 전쟁 중 아쟁쿠르 전투(1415년) 전후의 사건을 다루면서, 전쟁의 역사, 군사 전술, 윤리 등을 허구적인 틀 안에서 어떻게 결합할 수 있는지 보여주는 모델을 제시했다.

초기 근대 유럽의 로망스와 풍자 문학 역시 전쟁 소설 발전에 영향을 미쳤다. 에드먼드 스펜서의 서사시 ''요정여왕''과 미겔 데 세르반테스의 소설 ''돈 키호테''가 대표적인 예시다. 이미지와 상징 측면에서 보면, 많은 현대 전쟁 소설, 특히 반전 관점을 가진 작품들은 단테의 ''신곡''에 묘사된 지옥, 존 밀턴의 ''실낙원''에 나오는 천국에서의 전쟁 장면, 그리고 성경의 ''요한 계시록''에 나타난 묵시록적 이미지의 영향을 받았다. 비서구권 전쟁 소설의 주목할 만한 예로는 나관중의 ''삼국지연의''를 들 수 있다.

17세기에 들어 소설의 사실주의 형식이 부상하면서 전쟁 소설도 현대적인 모습을 갖추기 시작했다. 하지만 이 시기 전쟁을 다룬 소설 대부분은 전쟁의 참상을 사실적으로 묘사하기보다는 피카레스크 소설 형식의 풍자에 가까웠다. 한스 야코프 크리스토펠 폰 그리멜스하우젠의 ''짐플리치시무스''는 이러한 작품의 대표적인 예로, 30년 전쟁을 배경으로 한 반자전적 이야기를 담고 있다.

3. 19세기 전쟁 소설

3. 1. 나폴레옹 전쟁

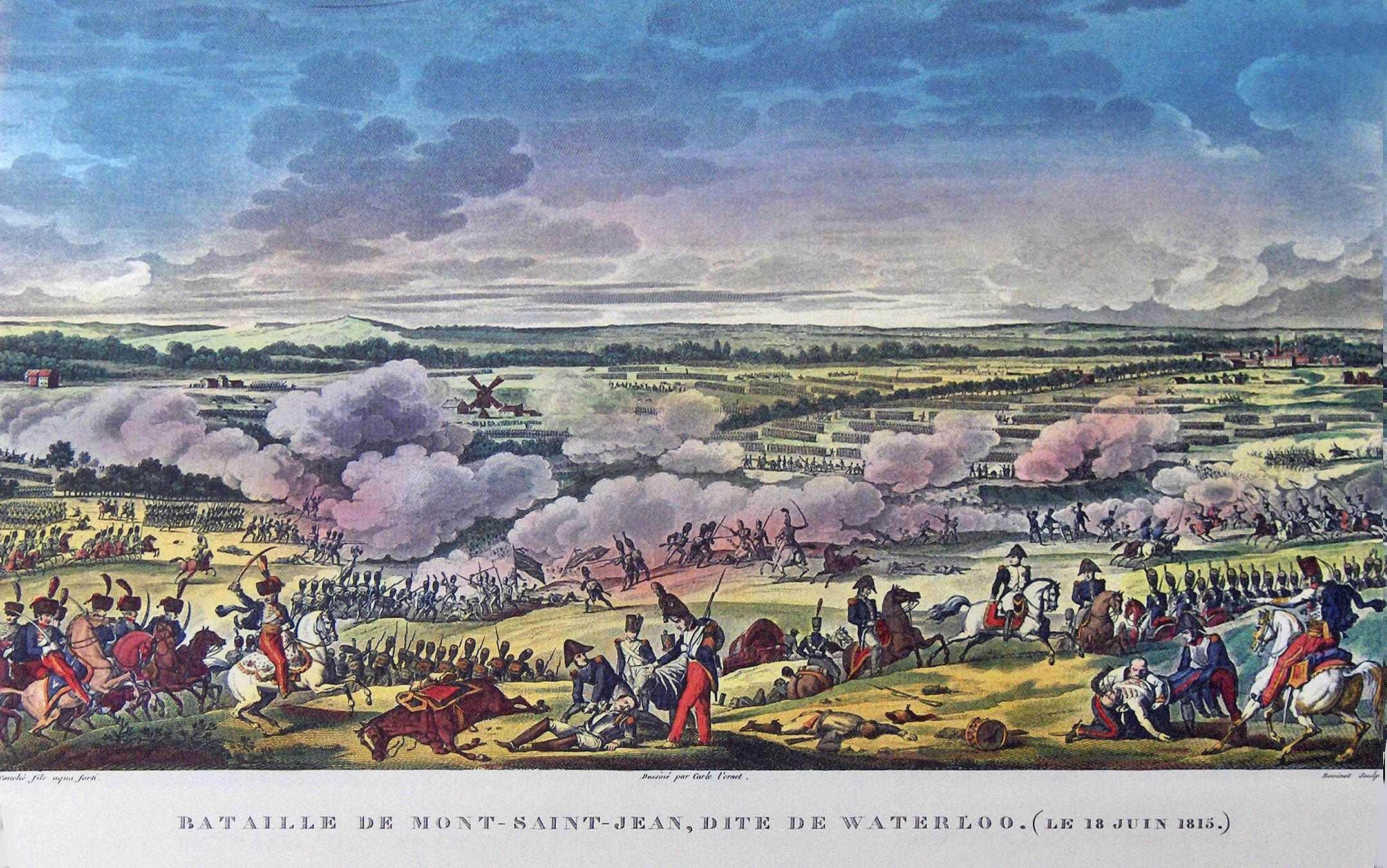

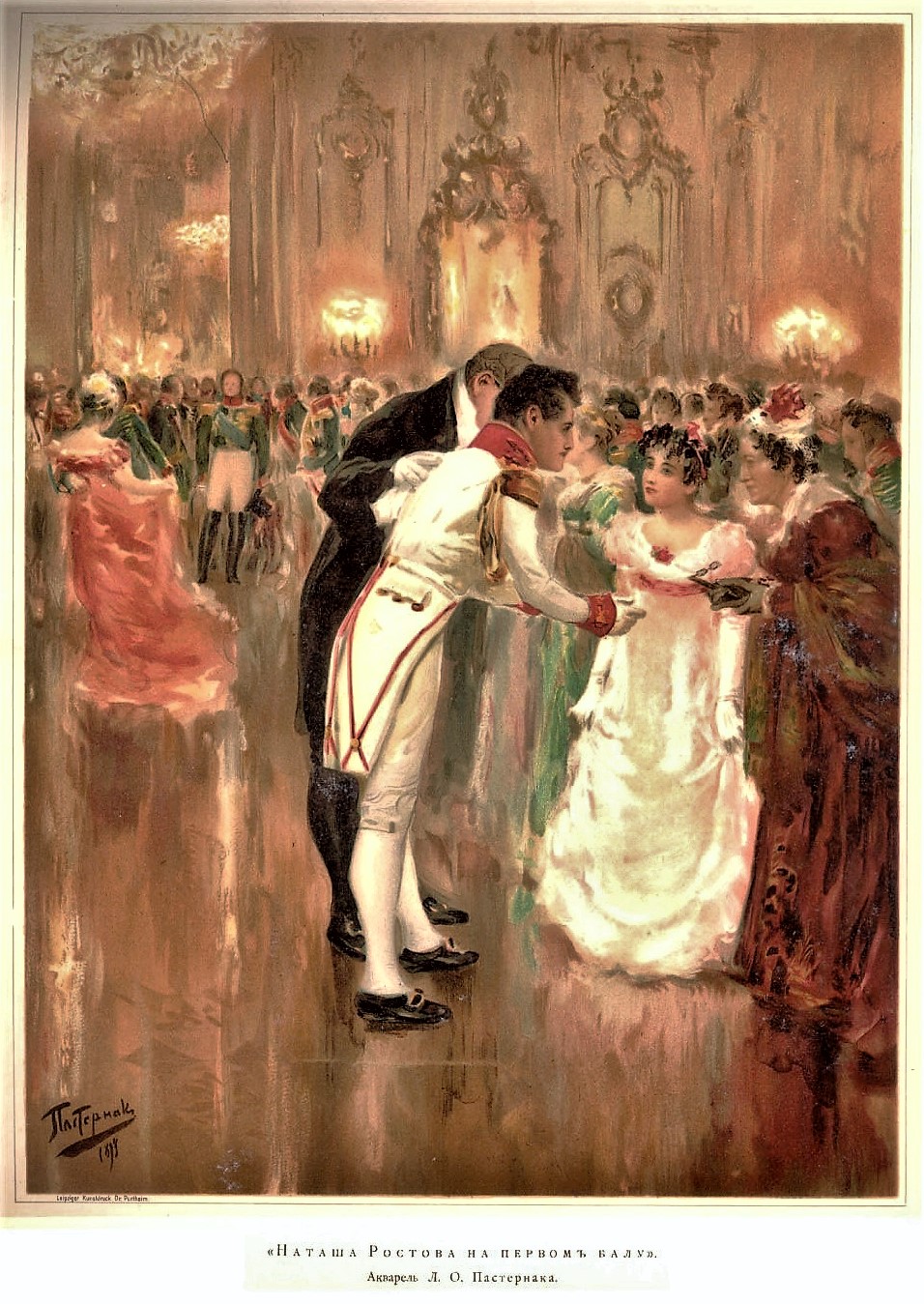

전쟁 소설은 19세기에 성숙기를 맞았으며, 특히 나폴레옹 전쟁을 다룬 작품들이 중요한 위치를 차지한다. 스탕달의 『파르마의 수도원』(1839)은 워털루 전투를 배경으로 삼았고, 레프 톨스토이의 『전쟁과 평화』(1865-69)는 러시아의 나폴레옹 전쟁 참전 경험을 장대하게 묘사하여 러시아뿐 아니라 다른 나라 국민들의 전쟁관에도 깊은 영향을 미쳤다. 톨스토이는 직접 참전했던 크림 전쟁 경험을 바탕으로 『세바스토폴』(1855-56)을 집필했으며, 1904년에는 박애주의에 기반한 반전론 논고 「Bethink Thyself|너는 뉘우쳐라영어」를 영국의 『더 타임스』에 발표하기도 했다.

나폴레옹의 베네치아 공화국 침공에 대해 낭만주의 시인 윌리엄 워즈워스는 소네트 「베네치아 공화국 멸망에 관하여」(1802) 등을 남겼고, 스페인 반도 전쟁에 대해서는 로버트 사우디가 『스페인 반도 전쟁사』(1830)를 저술했다. 프랑스 지배하의 뒤셀도르프에서 태어난 하인리히 하이네는 「두 명의 척탄병」(1820)에서 나폴레옹 군 패잔병의 애국심을 노래했다. 토머스 하디의 서사시 『패왕』은 나폴레옹 전쟁 시기 영국 전체의 모습을 그렸다. 화가 고야는 판화집 「전쟁의 참화」 등을 통해 전쟁의 참상을 고발했으며, 리온 포이히트방거의 소설 『고야』(1953)에서는 고야가 게릴라전에도 참여한 인물로 묘사되었다. 아서 코난 도일은 나폴레옹 군의 마르보 장군을 모델로 한 기사 모험담 『용장 제라르의 회상』(1896) 등을 썼으며, 세실 스콧 포레스터의 『호른블로워 시리즈』(1948-)는 나폴레옹 군과 영국 해군의 해전을 중심으로 다루며 해양 모험 소설의 대표작으로 평가받는다.

3. 2. 기타 전쟁

19세기에 들어 전쟁 소설은 더욱 성숙한 모습을 보이게 된다. 스탕달의 『파르마의 수도원』(1839)은 워털루 전투를 배경으로 삼았고, 레프 톨스토이의 『전쟁과 평화』(1869)는 나폴레옹 전쟁 당시 러시아의 모습을 그렸으며, 스티븐 크레인의 『용기의 붉은 휘장』(1895)은 미국 남북 전쟁을 다루었다. 이들 작품은 공통적으로 주요 전투의 사실적인 묘사, 전쟁 중 겪게 되는 공포와 잔혹 행위, 영웅주의와 비겁함의 본질에 대한 통찰, 그리고 도덕적 문제에 대한 깊이 있는 탐구를 보여준다.

나폴레옹 전쟁은 많은 문학 작품의 소재가 되었다. 스탕달의 『파르마의 수도원』 외에도, 러시아 원정을 그린 레프 톨스토이의 『전쟁과 평화』는 러시아뿐 아니라 다른 나라 사람들의 전쟁관에도 큰 영향을 미쳤다. 톨스토이는 자신이 직접 참전했던 크림 전쟁 경험을 바탕으로 『세바스토폴 이야기』(1855-56)를 쓰기도 했으며, 1904년에는 박애주의에 입각한 반전론인 「너는 뉘우쳐라 (Bethink Thyselfeng)」를 영국의 『더 타임스』에 발표하기도 했다. 나폴레옹의 베네치아 공화국 침공에 대해 낭만주의 시인 윌리엄 워즈워스는 소네트 「베네치아 공화국 멸망에 관하여」(1802)를 썼고, 반도 전쟁에 대해서는 로버트 사우디가 『스페인 반도 전쟁사』(1830)를 남겼다. 프랑스 지배하의 뒤셀도르프에서 태어난 하인리히 하이네는 「두 명의 척탄병」(1820)에서 나폴레옹 군 패잔병의 애국심을 노래했다. 토머스 하디의 서사시 『패왕』은 나폴레옹 전쟁 시기 영국 전체의 모습을 그렸다. 이 전쟁을 소재로 판화집 「전쟁의 참화」 등을 그린 화가 프란시스코 고야는 리온 포이히트방거의 소설 『고야』(1953)에서 게릴라전에도 참여한 인물로 묘사되었다. 아서 코난 도일은 나폴레옹 군의 마르보 장군(Marcellin Marbot)을 모델로 한 기사 무용담 『용장 제라르의 회상』(1896) 등을 썼으며, 나폴레옹 군과 영국 해군의 해전을 중심으로 한 세실 스콧 포레스터의 『호른블로워 시리즈』(1948-)는 해양 모험 소설의 대표작으로 자리 잡았다.

이보다 앞선 근대 시기에는 요한 볼프강 폰 괴테가 프랑스 혁명 전쟁 참전 경험을 바탕으로 전쟁 시기 시민 생활을 그린 『헤르만과 도로테아』(1797)를 썼다. 프리드리히 실러는 30년 전쟁을 배경으로 한 역사 비극 『발렌슈타인』(1799)과 백년 전쟁 당시 잔 다르크의 비극을 그린 『오를레앙의 소녀』(1801) 등을 남겼다. 낭만주의 시인 프리드리히 휠덜린은 그리스 독립 투쟁에 참여한 젊은이의 심정을 그린 『히페리온』(1797-99)을 썼다. 스코틀랜드의 시인 토머스 캠벨(Thomas Campbell) 역시 프랑스 혁명 전쟁을 소재로 한 「호엔린덴」(1803) 등 전쟁 시를 남겼다.

제임스 페니모어 쿠퍼의 가죽 스타킹 이야기 5부작은 북아메리카 식민자와 아메리카 원주민의 관계를 다루는데, 그중 『모히칸족의 최후』(1826)는 프렌치 인디언 전쟁이라는 영국과 프랑스 간의 영토 분쟁 속에서 벌어지는 투쟁을 그리고 있다. 로버트 루이스 스티븐슨은 장미 전쟁을 무대로 한 모험 소설 『검은 화살』(1888)을 썼다.

미국 남북 전쟁을 배경으로 한 작품으로는 스티븐 크레인의 『붉은 무공 훈장』과 간호사로 종군했던 월트 휘트먼의 시집 『북소리』(1865) 등이 있다. 보불 전쟁 당시 국민군을 지원했던 알퐁스 도데는 『월요 이야기』에서 전쟁 중의 파리와 알자스 사람들의 모습을 그렸는데, 특히 「마지막 수업」은 널리 알려져 있다. 에밀 졸라를 중심으로 한 자연주의 문학 그룹은 1880년 보불 전쟁을 소재로 한 소설집 『메당의 저녁』을 간행했다. 이 책에는 졸라의 「물레방앗간 공격」, 징집되어 종군했던 기 드 모파상의 「비곗덩어리」, 조리스-카를 위스망의 「배낭을 메고」 등이 실렸다.[24] 졸라는 루공-마카르 총서 중 하나인 장편 『패주』에서 전쟁의 실상과 사회 전체를 그렸으며, 모파상 역시 풍자적이고 반전적인 단편들을 남겼다. 한편, 크림 전쟁에 참전했던 장교 아버지를 두고 자신도 러시아-튀르크 전쟁에 병사로 참가했던 프세볼로트 가르신은 병사로서의 경험을 바탕으로 야전 병원에서 집필한 『나흘』(1877)과 『병졸 이바노프의 회상에서』(1883) 등을 남겼다. 이탈리아 통일 전쟁을 배경으로 몰락해가는 시칠리아 귀족을 그린 주세페 토마시 디 람페두사의 사후 발표작 『표범』(1958)은 세계적인 베스트셀러가 되었다.

아르헨티나와 우루과이의 분쟁 속에서 독재 정권의 탄압에 맞서 싸우는 가우초나 인디오의 투쟁을 그린 작가들도 있었다. 호세 에르난데스나 아르헨티나-브라질 전쟁 등에 참전했던 일라리오 아스카수비 같은 '''가우초 시인'''들이 대표적이다. 알레호 카르펜티에르의 『이 세상의 왕국』(1949)은 아이티 혁명으로 이어지는 전란을 마술적 사실주의 기법으로 그렸으며, 같은 시대를 배경으로 투생 루베르튀르를 다룬 안나 제거스의 『아이티의 연회』(1949)도 있다. 멕시코 혁명의 전란을 무대로 한 카를로스 푸엔테스의 『늙은 그링고』(1985) 등도 중요한 작품이다.

일본에서는 메이지 시대에 '''정치 소설'''이 유행했는데, 국권 확장이나 북진론, 남진론 등에 기반하여 해외 진출을 주장하는 내용 중에는 서구 열강과의 무력 충돌을 다루는 경우도 있었다. 도카이 산시의 『미인의 기묘한 만남』(1885-88)은 미국 독립 전쟁이나 이집트의 아라비 파샤의 난 등 여러 나라의 독립 운동을 논하며 일본의 팽창을 정당화하려 했고, 야노 류케이의 『부성 이야기』(1890)는 인도네시아의 독립 전쟁을 소재로 삼았다. 일본의 타이완 출병에 대해서는 나카무라 지헤이의 『긴 귀 나라 표류기』(1941), 제2차 타이완 출병에 대해서는 니시카와 미쓰루의 『타이완 종관 철도』(1979) 등이 쓰였다. 청일 전쟁 당시 종군 기자였던 구니키다 돗포의 르포르타주 『사랑하는 동생에게 보내는 편지』가 널리 알려졌으며, 조선에서의 전투를 그린 지즈카 레이스이의 『진중 일기』(1894), 전쟁의 부조리를 비판한 가와카미 비잔의 『오무라 소위』(1896)가 있다. 미국-필리핀 전쟁 당시 필리핀 독립 운동가 에밀리오 아기날도를 지원하려는 목적으로 야마다 비묘는 『아기날도』(1902)를 발표하기도 했다.

러일 전쟁에서는 사쿠라이 타다오가 자신의 체험을 바탕으로 쓴 『육탄』과 일본 해 해전을 상세히 재현한 미즈노 히로노리의 『이 한 번의 싸움』(1911)이 큰 반향을 일으켰다. 여성의 시각에서 쓰인 시로는 요사노 아키코의 「그대여 죽지 마오」와 오쓰카 구스오코의 「백 번 참배」가 있으며, 이들 작품은 반전적이라는 비판을 받기도 했다. 타야마 가타이의 「한 병졸」은 종군 의사로서의 경험을 바탕으로 자연주의적 묘사를 통해 병사의 비참함을 그렸다. 기노시타 나오에의 정치 소설 『불기둥』(1904)은 러일 전쟁 개전을 향해가는 일본 정재계를 비판한 반전 소설이다. 이 전쟁에서 영웅으로 추앙받은 도고 헤이하치로나 노기 마레스케 등의 전기도 다수 만들어졌으며, 노기의 참모로 참전했던 쓰노다 요시시게의 『저녁놀과 철혈』(1926)은 진중에서의 노기 모습을 그리며, 한시 「산천초목 모두 황량하다」가 지어졌을 때의 정경도 묘사했다.[25] 적장이었던 스테판 마카로프의 전사에 대해 이시카와 타쿠보쿠가 「마카로프 제독 추도」라는 시를 발표하기도 했다. 영국 출신 작가 C.W. 니콜은 이 시대 일본 해군을 그린 『맹약』(1999)을 썼다.

메이지 시대 강담 유행 속에서는 신문 강담, 정사 강담이라 불리며 메이지 유신이나 세이난 전쟁을 다루는 이야기가 인기를 끌었다. 야마토 정신 함양을 위해 강담을 장려하는 분위기 속에서 청일 전쟁, 러일 전쟁 등을 다루어 높은 평가를 받은 미토 잇초 같은 강담사도 등장했다.

제1차 세계 대전이 발발하고 독일이 벨기에와 프랑스를 침공하자, 게르하르트 하우프트만 등 독일 지식인 93명은 독일의 침략 행위를 정당화하는 "93인의 선언"을 발표했다. 반면 헤르만 헤세는 "오, 친구여, 그만하시오!"라는 글을 통해 인도주의적 입장에서 전쟁 옹호를 비판했고, 이로 인해 독일 내에서 배신자라는 비난을 받았다.[26] 헤세는 전쟁 발발 후 "평화", "전장의 죽음", "전장에서 쓰러진 친구에게" 등 평화와 병사를 생각하는 시를 썼으며, 독일 포로 보호 기관을 위한 위문 문고 활동에도 힘썼다. 패전 후인 1919년에는 익명으로 『데미안』을 발표했는데, 사경을 헤매는 청년의 유고 형식을 빌려 유럽 문명에 대한 비판을 담아 큰 반향을 일으켰다.[27] 스위스에서 전쟁 발발 소식을 들은 로맹 롤랑은 각국 지식인들에게 반전 운동을 호소하며 정치 논문집 『전쟁을 넘어서』(1915)와 전쟁으로 헤어진 연인의 이야기를 그린 『피에르와 뤼스』(1920) 등을 간행했다. 롤랑의 이상주의를 비판했던 앙리 바르뷔스 역시 종군 경험을 바탕으로 한 반전 소설 『포화』(1916)를 집필했다. 롤랑은 베르사유 조약에 실망하여 "정신의 독립 선언"을 발표했고, 많은 문학가들이 이에 동참했다. 그는 고립되어 있던 헤세와도 교류했으며, 헤세의 에세이집 『전쟁과 평화』(1946)는 롤랑에게 헌정되었다. 덴마크의 언어학자 크리스토퍼 니로프(Kristoffer Nyrop)도 전쟁 발발 직후부터 반전론을 펼쳐 『전쟁과 인간』(Er Krig Kultur?dan 1917)을 간행했다.

대전이 시작되자 프랑스에서는 군인의 영웅적 행동을 다룬 단편 소설 주간지 "조국"과 "청소년을 위한 장미 서적" 등이 레옹 그로크(Léon Groc), 쥐스타브 르 루주, 장 프티예그낭 같은 대중 소설가들에 의해 간행되었다. 가스통 르루의 룰타비유나 모리스 르블랑의 아르센 뤼팽 같은 인기 영웅들도 전장에서 활약하는 이야기가 등장했다. 『올누캉 성의 수수께끼』(1915)에서는 전장의 음모를 파헤치는 뤼팽의 활약이 그려지는데, 애국심과 적국에 대한 증오라는 당시 국민 감정과 평화를 향한 희망이 공존하는 모습을 보인다.[28] 셜록 홈즈는 『셜록 홈즈의 마지막 인사』(1917)에서 정부의 첩보 활동에 종사하는 것으로 그려졌다. 홈즈의 파트너 왓슨은 아프가니스탄 전쟁에서 부상당한 전직 군의관이며, 아가사 크리스티의 에르퀼 푸아로는 벨기에 출신의 전쟁 난민이라는 설정이다.[29]

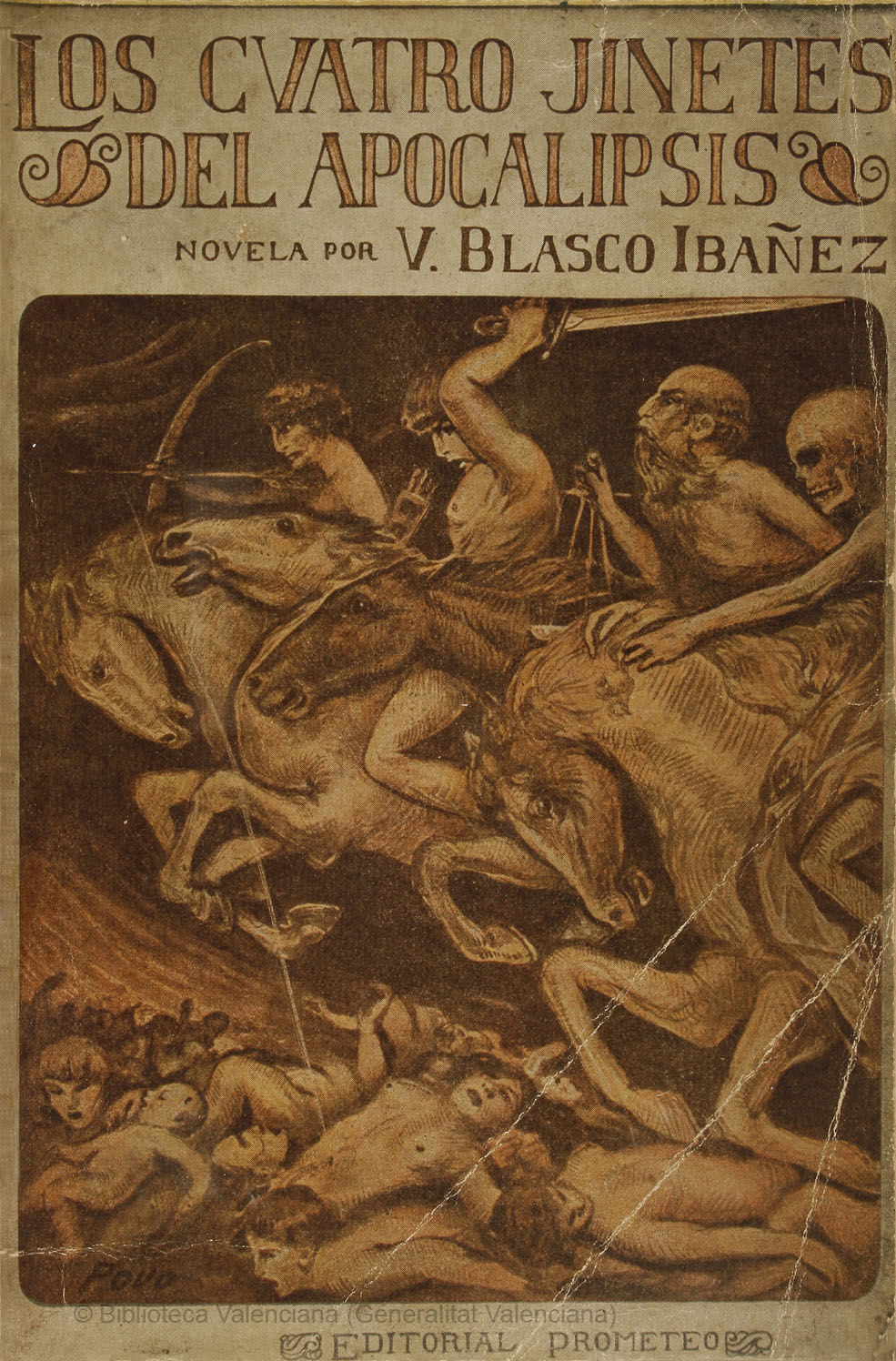

한편, 야전 외과 의사 경험을 바탕으로 한 조르주 뒤아멜의 『순교자의 삶』(1917), 롤랑 도르젤레스(Roland Dorgelès)의 『나무 십자가』(1919) 등 전쟁 비판적인 작품과, 군인 생활을 유쾌하게 묘사한 르네 뱅자맹의 『가스파르』(1915) 등이 쓰였다. 오스트리아의 안드레아스 라츠코(Andreas Latzko)의 『전쟁의 사람들』(1918)은 여러 에피소드를 통해 전쟁의 공포를 고발했으며, 러시아의 알렉산드르 쿠프린은 『성스러운 정원의 구덩이』(1915)에서 전쟁의 고난을 슬퍼했다. 스페인의 블라스코 이바녜스의 『묵시록의 4기사』(1916)는 독일의 침공을 받은 프랑스 측 입장에서 쓰여 미국에서 베스트셀러가 되었고, 미국의 참전 여론 형성에 영향을 미쳤다고 알려져 있다. 이어서 대전을 소재로 한 『우리의 바다』(1918), 『여성의 적』(1919)과 함께 '대전 3부작'으로 불린다. 로렌스 비니언(Laurence Binyon)의, 대전에서 전사한 젊은이를 애도하는 시 「전몰자를 위하여 (For the Falleneng)」(1914)는 리멤버런스 데이에 오랫동안 낭송되고 있다.

종전 후에도 베른하르트 켈러만(Bernhard Kellermann)은 『11월 9일』(1920)에서 독일 군국주의의 허무한 종말을 그렸으며, 표현주의 작가 프리츠 폰 운루(Fritz von Unruh)의 종군 경험을 바탕으로 한 『희생의 길』(1919) 역시 전장의 비참함을 묘사했다. 메테를링크의 희곡 『스틸몽드의 시장』(1919)은 독일군의 만행을 고발했다.

제1차 세계 대전과 함께 일어난 아랍 반란에서는 아랍 측에 가담했던 영국인 T. E. 로렌스의 자전적 작품 『지혜의 일곱 기둥』이 큰 반향을 일으켰다. 1936년 시작된 스페인 내전은 서구 지식인과 예술가들에게 깊은 영향을 미쳤다. 어니스트 헤밍웨이와 조지 오웰은 의용군 경험을 바탕으로 작품을 썼으며, 스티브 넬슨(Steve Nelson)의 전투 실상을 그린 『의용병』 등이 있다. 페데리코 가르시아 로르카는 『집시 민요집』에서 박해의 역사를 노래했지만, 프랑코 군에게 체포되어 총살당했다. 메르세 로도레다(Mercè Rodoreda)의 『다이아몬드 광장』(1962)은 스페인 내전의 혼란에 휩쓸리는 여성을 그린 카탈루냐어 문학 작품으로, 가르시아 마르케스는 "내전 이후 스페인에서 출판된 가장 아름다운 소설"이라고 평했다.[34] 앙드레 말로는 국공 내전이나 인도차이나 독립 운동을 배경으로 『정복자』(1928), 『왕도』(1930) 등을 썼으며, 스페인 내전에도 인민 정부 측에 참여했다.

프롤레타리아 문학에서는 시베리아 출병을 경험한 구로시마 덴지의 「소용돌이치는 까마귀 떼」(1927) 같은 반전 소설과, 일제강점기 조선의 빨치산을 그린 마키무라 히로시의 반전 시 「간도 빨치산의 노래」(1932) 등이 나왔다. 1928년에는 일본 좌익 문예가 총연합이 반전 문학집 『전쟁에 반대하는 전쟁』(구로시마 덴지 「썰매」, 다테노 노부유키 「표적이 된 그들」, 쓰보이 시게지 「머릿속의 병사」 등 수록)을 간행했다. 제남 사건을 소재로 한 구로시마의 「무장한 시가」는 많은 부분이 검열 삭제(복자)된 채 1928년 발행되었으나 즉시 판매 금지되었고, 제2차 세계 대전 후에는 GHQ의 검열로 발행이 중단되기도 했다.

유럽에서 파시즘이 대두하자 로맹 롤랑은 앙리 바르뷔스와 함께 반파시즘 운동을 시작했고, 1933년 롤랑을 명예 총재로 국제 반파시스트 위원회를 결성했으며, 나치 정부는 롤랑의 저작물 소각 명령을 내렸다. 하인리히 만과 토마스 만 형제 역시 나치즘 부상에 반대하며, 토마스 만은 「다섯 개의 증언」, 하인리히 만은 「초민족성에의 신앙 고백」(1932) 등을 집필했으나, 나치 정권의 분서와 추방으로 망명길에 올랐다. 스위스에 거주하게 된 헤세 역시 나치 협력을 거부했으며, 1939년부터는 "부적절한" 작가로 분류되어 용지 배급이 중단되었다. 『나르치스와 골드문트』(1927)에서 중세 유대인 박해 묘사 삭제 요구를 거부하여 출판이 중단되었지만, 독재 체제와 폭력에 대한 비판을 담은 대작 『유리알 유희』(1943) 집필을 계속했다.[27] 나치 정치범 수용소 탈출을 소재로 한 안나 제거스의 『일곱 번째 십자가』(1942) 역시 망명지 파리에서 쓰여 반파시즘 소설, 저항 문학으로 국제적인 평가를 받았다. 미국에서 처음 출판되어 베스트셀러가 되고 만화, 영화로도 제작되었으나, 전후 독일에서는 점령국 미국에 의해 영화 상영이 금지되기도 했다.

국공 내전 하의 중국에서는 예쯔에가 농민 투쟁을 그린 「풍작」(1933), 장제스의 북벌을 그린 「해는 서쪽으로 뜬다」(1939, 미완) 등이 쓰였다. 마오둔은 제1차 상하이 사변 하의 농민과 상인을 그린 단편 「봄 누에」, 「임상점」(1932)과 국민당 특무 공작원을 그린 『부식』(1941) 등을 썼다. 이후 점령된 홍콩을 탈출하여 구이린, 충칭으로 옮겨 홍콩 함락을 다룬 「함락 후」(''겁후유이'', 1943), 항전을 위해 공장을 상하이에서 항저우로 이전하는 공장주를 그린 희곡 「청명 전후」(1945) 등을 발표했다. 마오쩌둥의 「문예강화」 영향을 받은 자오수리는 옌 시산과 장제스의 내전부터 항일 전쟁 종결까지 농촌을 그린 『이가장의 변천』(1945) 등을 남겼다. 옌안에서 혁명 운동에 참여하며 선전 교육 활동을 하던 여성 작가 딩링은 항전에 나서는 농민의 모습을 그린 「하촌에 있었을 때」 등을 썼다.

중일 사변 발발과 함께 출판사의 요청으로 작가들이 전선에 파견되어 많은 '''보고 문학'''이 탄생했다. 『주오코론』 특파원으로 난징 공략전에 종군했던 이시카와 다쓰조는 전장의 현실에 충격을 받고 「살아있는 병사」를 집필했으나, 전쟁의 잔혹함 묘사 때문에 "반군사적 내용이 담긴 시국상 부당한 작품"으로 판금 처분을 받았고, 작가와 발표지 편집자는 신문지법 위반으로 기소되어 이시카와는 금고 4개월, 집행유예 3년 판결을 받았다. 도쿠다 슈세이의 「전시 풍경」은 도쿄 유흥가의 일상 속 징집된 남자의 감정을 담았지만, 이후 「졸업 풍경」(1941)은 전쟁 묘사가 없다는 이유로 "시절상 풍속상 매우 재미없다"며 판금 처분되었다.

톈진, 베이징을 방문한 오자키 시로는 「비풍천리」에서 중국 민중에 대한 동정심을 드러냈다. 종군 병사·군인의 수기 또한 인기를 끌어 우에다 히로시의 철도 부대 이야기를 그린 「포경향」, 「황진」과 후지타 미쓰히코의 『전차 전기』, 무네타 히로시의 『분대장의 수기』 등이 출간되었다.

4. 제1차 세계 대전과 문학

제1차 세계 대전은 참전국 작가들에 의해 전례 없는 수의 전쟁 소설을 탄생시켰다. 전쟁의 참혹함을 고발하고 민족주의와 군사적 무능을 비판하는 반전주의 문학의 흐름이 앙리 바르뷔스의 Le Feufra(''Under Fire'', 1916) 등을 통해 시작되었으며, 이는 전쟁 이후 문학계에 큰 영향을 미쳤다.

반면, 에른스트 윙거의 In Stahlgewitterndeu(''강철 폭풍'', 1920)처럼 전쟁의 공포 속에서도 전투와 전우애를 강조하며 영웅적인 면모를 부각하는 작품들도 존재했다. 이는 전쟁을 바라보는 다양한 시각이 공존했음을 보여준다.

1918년 종전 이후에는 셸 쇼크를 겪는 병사의 사회 복귀 문제(레베카 웨스트의 ''The Return of the Soldier''), 군국주의에 대한 비판(로맹 롤랑의 Clérambaultfra(''Clérambault'')) 등 다양한 주제를 다룬 소설들이 발표되었다. 또한 전쟁 경험은 모더니즘 문학에도 깊은 영향을 주어, 등장인물의 심리적 외상과 사회적 소외를 다루는 작품들이 등장했다(버지니아 울프의 ''댈러웨이 부인'').

1920년대에는 소위 '전쟁 도서 붐'이 일어나 참전 경험을 바탕으로 한 솔직하고 비판적인 작품들이 쏟아져 나왔다. 에리히 마리아 레마르크의 Im Westen nichts Neuesdeu(''서부 전선 이상 없다'', 1929)는 참호전의 실상을 생생하게 묘사하며 세계적인 반향을 일으켰다. 이 시기에는 어니스트 헤밍웨이, 리처드 올딩턴 등 많은 작가들이 전쟁 경험을 문학적으로 형상화했다.

1930년대에는 제1차 세계 대전을 직접 다루는 소설이 줄어드는 대신, 미국 남북 전쟁 등을 배경으로 한 역사 소설이 주목받기도 했다(마가렛 미첼, 윌리엄 포크너). 그러나 제1차 세계 대전에 대한 문학적 관심은 완전히 사라지지 않았고, 1990년대 이후 팻 바커, 세바스찬 포크스 등의 작가들에 의해 제1차 세계 대전을 소재로 한 소설들이 다시 활발하게 창작되는 경향을 보였다.

4. 1. 반전 문학의 등장

제1차 세계 대전은 전쟁의 다양한 측면을 다룬 수많은 소설을 탄생시켰다. 이 중 영향력 있는 초기 작품 중 하나는 프랑스 작가이자 군인이었던 앙리 바르뷔스의 1916년 소설 ''Le Feu'' (한국어 제목: 포화)를 들 수 있다. 바르뷔스의 소설은 민족주의적 독단과 군대의 무능함을 신랄하게 비판하며, 전쟁 이후 활발해진 반전 문학 운동의 시작을 알렸다.반면, 에른스트 윙거의 자전적 작품 ''In Stahlgewittern''(1920, 한국어 제목: 강철 폭풍 속에서)은 다른 시각을 보여준다. 바르뷔스나 이후 에리히 마리아 레마르크의 ''Im Westen nichts Neues'' (한국어 제목: 서부 전선 이상 없다)와 달리, 윙거는 전쟁의 공포 속에서도 전투와 전우애를 받아들이는 용감한 영웅의 모습을 그렸다. 이 작품은 전쟁에 대한 또 다른 관점을 제시할 뿐 아니라, 제1차 세계 대전에서 독일이 실질적으로 패배하지 않았다고 여기던 당시 독일 사회의 정서를 엿볼 수 있게 한다.

1918년 종전 이후에는 다양한 전쟁 소설이 쏟아져 나왔다. 레베카 웨스트의 ''The Return of the Soldier''(1918)는 셸 쇼크를 겪은 병사가 영국 사회로 돌아와 겪는 어려움을 다루었고, 로맹 롤랑의 ''Clérambault''(1920)는 아들을 잃은 아버지의 프랑스 군국주의에 대한 격렬한 항의를 담았다. 존 도스 파소스의 ''Three Soldiers''(1921)는 제1차 세계 대전을 다룬 몇 안 되는 미국 소설 중 하나이다. 또한, 전쟁 경험은 수많은 모더니즘 소설에도 영향을 미쳤다. 이 작품들은 전통적인 전쟁 소설과는 거리가 있지만, 전쟁으로 인한 등장인물의 심리적 외상과 사회적 소외를 중요한 주제로 다루었다. 대표적인 예로 버지니아 울프의 ''댈러웨이 부인''(1925)를 들 수 있는데, 이 소설에는 젊은 참전 용사 셉티머스 워렌 스미스가 정신적 고통 끝에 광기와 자살에 이르는 과정이 중요한 줄거리로 포함되어 있다. 1924년에는 로렌스 스탈링스가 자신의 경험을 바탕으로 한 전쟁 소설 ''Plumes''를 출간했다.

1920년대에는 소위 "전쟁 도서 붐"이 일어났는데, 이 시기에는 전쟁에 참여했던 많은 이들이 마침내 자신의 경험을 솔직하고 비판적으로 이야기할 준비가 되었다. 1929년 발표된 에리히 마리아 레마르크의 ''Im Westen nichts Neues''는 독일 보병의 시선으로 참호전의 참상을 극도로 사실적으로 묘사하여 전 세계적인 베스트셀러가 되었다. 덜 알려졌지만 참호전의 공포를 생생하게 그린 작품으로는 그리스 작가 스트라티스 미리빌리스의 소설 ''Life in the Tomb''이 있다. 이 작품은 1923년부터 1924년까지 주간지 ''Kambana''에 연재된 후, 1930년에 수정 및 증보되어 출판되었다. 이 외에도 어니스트 헤밍웨이의 ''무기여 잘 있거라''(1929), 리처드 올딩턴의 ''Death of a Hero''(1929), 아르놀트 츠바이크의 ''Der Streit um den Sergeanten Grischa''(1927), 찰스 예일 해리슨의 ''Generals Die in Bed''(1930), 윌리엄 마치의 ''Company K''(1933) 등이 이 시기의 중요한 작품으로 꼽힌다.

1930년대에는 제1차 세계 대전을 직접 다룬 소설은 줄어들었지만, 이전 시대의 전쟁을 배경으로 한 역사 소설이 인기를 끌었다. 마가렛 미첼의 ''바람과 함께 사라지다 (소설)''(1936)는 미국 남북 전쟁 시기를 다룬 대표적인 예이다. 윌리엄 포크너는 ''The Unvanquished''(1938)에서 남북 전쟁 시기를 직접적으로 다루었으며, ''음향과 분노''(1929)나 ''압살롬, 압살롬!''(1936) 같은 작품에서는 남북 전쟁이 남긴 오랜 영향을 주제로 삼았다.

1990년대와 21세기 초에는 제1차 세계 대전을 다룬 소설이 다시 주목받기 시작했다. 팻 바커의 재생 연작(Regeneration Trilogy: ''Regeneration''(1991), ''The Eye in the Door''(1993), ''The Ghost Road''(1995)), 영국 작가 세바스찬 포크스의 ''Birdsong''(1993), 그리고 캐나다 작가 마이클 굿스피드의 ''Three to a Loaf''(2008) 등이 이 시기에 발표되었다.

4. 2. 다양한 관점의 작품들

제1차 세계 대전은 분쟁의 모든 측면에서 다양한 국가 출신 작가들이 참여하여 전례 없이 많은 전쟁 소설을 탄생시켰다. 이 흐름을 연 중요한 작품 중 하나는 프랑스 소설가이자 군인이었던 앙리 바르뷔스의 1916년 소설 Le Feufra (''Under Fire'')이다. 이 소설은 민족주의적 독단과 군사적 무능을 노골적으로 비판하며, 전쟁 이후 활발해진 문학계의 반전 운동에 불을 지폈다.반면, 에른스트 윙거의 자전적 작품 In Stahlgewitterndeu (1920, ''강철 폭풍'')은 다른 관점을 제시한다. 바르뷔스나 이후 에리히 마리아 레마르크의 Im Westen nichts Neuesdeu (''서부 전선 이상 없다'')와 달리, 윙거는 전쟁의 공포 속에서도 전투와 전우애를 긍정하며 용감한 영웅으로서의 군인을 묘사했다. 이 작품은 전쟁에 대한 또 다른 시각을 제공할 뿐 아니라, 독일이 제1차 세계 대전에서 실질적으로 패배하지 않았다는 당시 독일 내 정서를 엿볼 수 있게 한다.

1918년 이후에는 더욱 다양한 전쟁 소설이 등장했다. 셸 쇼크를 겪은 병사가 영국 사회에 적응하는 어려움을 그린 레베카 웨스트의 ''The Return of the Soldier'' (1918), 슬픔에 잠긴 아버지가 프랑스 군국주의에 격렬히 항의하는 로맹 롤랑의 ''Clérambault'' (1920), 그리고 제1차 세계 대전을 다룬 비교적 적은 수의 미국 소설 중 하나인 존 도스 파소스의 ''Three Soldiers'' (1921) 등이 대표적이다. 또한, 전쟁 경험이 남긴 심리적 외상과 사회로부터의 소외를 다룬 모더니즘 소설도 증가했다. 버지니아 울프의 ''댈러웨이 부인'' (1925)은 전통적인 전쟁 소설은 아니지만, 전쟁 후유증으로 고통받다 광기와 자살에 이르는 젊은 참전 용사 셉티머스 워렌 스미스의 이야기를 중요한 줄거리로 다룬다. 1924년에는 로렌스 스탈링스가 자신의 경험을 바탕으로 한 전쟁 소설 ''Plumes''를 출판했다.

1920년대에는 소위 "전쟁 도서 붐"이 일어났다. 참전했던 많은 이들이 마침내 자신의 경험을 솔직하고 비판적으로 이야기할 준비가 된 시기였다. 1929년 에리히 마리아 레마르크의 Im Westen nichts Neuesdeu (''서부 전선 이상 없다'')는 독일 보병의 시선으로 참호전의 공포를 잔혹할 정도로 현실적으로 묘사하여 전 세계적인 베스트셀러가 되었다. 덜 알려졌지만 참호전의 공포를 유사하게 충격적으로 그린 작품으로는 초기 스트라티스 미리빌리스의 그리스 소설 ''Life in the Tomb''이 있다. 이 소설은 1923년부터 1924년까지 주간지 ''Kambana''에 연재된 후 1930년에 개정 및 증보되어 출판되었다. 이 시기 중요한 작품으로는 어니스트 헤밍웨이의 ''무기여 잘 있거라'' (1929), 리처드 올딩턴의 ''Death of a Hero'' (1929), 아르놀트 츠바이크의 Der Streit um den Sergeanten Grischadeu (1927, ''The Case of Sergeant Grischa''), 찰스 예일 해리슨의 ''Generals Die in Bed'' (1930), 윌리엄 마치의 ''Company K'' (1933) 등이 있다.

1930년대에는 제1차 세계 대전을 직접 다룬 소설은 줄어들었지만, 이전 전쟁을 배경으로 한 역사 소설이 인기를 끌었다. 마가렛 미첼의 ''바람과 함께 사라지다'' (1936)는 미국 남북 전쟁 시기를 다룬 대표적인 예이다. 윌리엄 포크너는 남북 전쟁 시기를 직접적으로 다룬 소설은 ''The Unvanquished'' (1938)뿐이지만, ''음향과 분노'' (1929)나 ''압살롬, 압살롬!'' (1936) 같은 작품에서 남북 전쟁이 남긴 오랜 영향을 주제로 다루었다.

1990년대와 21세기 초에는 제1차 세계 대전 소설이 다시 주목받았다. 팻 바커의 재생 연작: ''Regeneration'' (1991), ''The Eye in the Door'' (1993), ''The Ghost Road'' (1995), 영국 작가 세바스찬 포크스의 ''Birdsong'' (1993), 캐나다 작가 마이클 굿스피드의 ''Three to a Loaf'' (2008) 등이 이 시기에 나왔다.

제2차 세계 대전은 더 큰 규모의 살상과 함께 무차별 폭격, 강제 수용소 운영 등으로 민간인에게 막대한 피해를 입혔다. 이에 따라 군인의 시점뿐 아니라 민간인의 전쟁 피해나 파시즘에 대한 저항을 그린 작품도 많이 등장했다.

제1차 세계 대전 당시 위생병으로 참전했던 베르톨트 브레히트는 그 경험을 바탕으로 시 「죽은 병사의 이야기」를 썼고, 나치 정권을 피해 망명한 후에는 반나치 희곡 『제3제국의 공포와 비참』(1937), 30년 전쟁을 배경으로 전쟁 속에서 장사로 이득을 챙기는 여성을 그린 희곡 『억척어멈과 그 자식들』(1939), 폴란드 침공 당시 고통받는 아이들을 그린 「어린이의 십자군」(1941) 등을 발표하며 전쟁과 파시즘을 비판했다.

전쟁으로 폐허가 된 독일에서는 1945년을 '''독일 문학의 제로 지점'''(Stunde Null)이라 부른다. 이 시기에는 함부르크 공습 경험을 담은 한스 에리히 노사크의 「사신과의 인터뷰」(1948), 종군 경험을 바탕으로 병사의 시점에서 전쟁을 그린 하인리히 뵐의 『기차는 늦지 않았다』(1949)와 『아담, 너는 어디에 있었는가』(1951) 등이 발표되었다. 독재 정권 하의 경험, 전장과 후방의 모습, 귀환병의 삶, 폐허 속 생활 등 진실된 모습을 담아내려는 이러한 작품 경향을 '''폐허 문학'''(Trümmerliteratur)이라고 한다. 테오도어 아도르노가 『미니마 모랄리아』(1950)에서 남긴 "아우슈비츠 이후에 시를 쓰는 것은 야만이다"라는 말은 전쟁과 홀로코스트가 남긴 충격을 상징적으로 보여준다. 나치 독일을 탄생시킨 사회 구조를 파헤친 귄터 그라스의 『양철북』(1959)도 중요한 작품이다.

전시 하 유대인 소녀 안네 프랑크가 쓴 『안네의 일기』는 전 세계적으로 널리 읽히며 전쟁의 비극을 알렸고, 나치 강제 수용소의 참상을 고발한 작품으로는 빅터 프랭클의 『죽음의 수용소에서』(1946, 원제: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslagerdeu)가 있다. 아동 문학가로 유명한 에리히 케스트너 역시 나치 정권 하에서 저작물이 불태워지고 작품 발표를 금지당했지만, 반전 시 「너는 아느냐, 대포의 꽃이 피는 나라」, 「집단 묘지로부터의 목소리」 등을 발표했다. 전후에는 군축 회의를 풍자한 그림책 『동물 회의』(1949)와 파시즘을 비판하는 희곡 『독재자의 학교』(1956)를 남겼다. 미국으로 망명했던 레마르크는 꾸준히 반파시즘 작품을 발표했으며, 전후에도 전쟁 말기 독일을 그린 『생명의 불꽃』(1952), 『사랑할 때와 죽을 때』(1954) 등을 내놓았다.

5. 제2차 세계 대전과 문학

제2차 세계 대전은 현대 전쟁 소설의 새로운 붐을 일으켰다. 제1차 세계 대전 소설이 유럽 중심이었던 것과 달리, 제2차 세계 대전 소설은 미국 작가들이 주도하며 가장 많은 작품을 쏟아냈다. 이들은 공중전, 해전, 그리고 태평양 및 아시아 전역과 같은 새로운 전쟁 양상을 소설의 중요한 소재로 삼았다. 대표적인 미국 전쟁 소설로는 허먼 워크의 ''케인 호의 반란'', 제임스 존스의 ''지상에서 영원으로'', 스페인 내전을 배경으로 하지만 전쟁의 참상을 깊이 있게 그린 어니스트 헤밍웨이의 ''누구를 위하여 종은 울리나'' 등이 있다. 조셉 헬러의 ''캐치-22''나 토마스 핀천의 ''중력의 무지개''와 같이 실험적이고 풍자적인 작품들도 등장했다.

유럽에서도 장 폴 사르트르의 ''자유의 길'' 3부작, 피에르 부울의 ''콰이 강의 다리'', 클로드 시몽의 작품들처럼 전쟁의 경험과 그 의미를 탐구하는 중요한 소설들이 나왔다. 특히 나치 독일 점령 하의 프랑스에서는 베르코르의 ''바다의 침묵''과 같은 저항 문학이 비밀리에 출판되어 큰 반향을 일으켰으며[39], 전후에는 사르트르가 주창한 앙가주망 문학의 영향으로 전쟁과 저항 운동을 다룬 작품들이 많이 창작되었다.[40] 영국에서는 런던 대공습을 배경으로 한 그레이엄 그린이나 엘리자베스 보웬의 소설, 에블린 워의 전쟁 경험을 반영한 작품들이 발표되었다.[6][7][14]

제2차 세계 대전은 홀로코스트 소설이라는 새로운 장르를 낳기도 했다. 프리모 레비의 ''이것이 인간인가'', 윌리엄 스티론의 ''소피의 선택'' 등이 대표적이다. 또한 전쟁 중 특정 집단이 겪은 수용이나 박해를 다룬 소설(예: 조이 코가와의 ''오바산'')도 중요한 흐름을 형성했다.[17] 일본에서는 원폭 투하 경험을 다룬 이부세 마스지의 ''검은 비''와 같은 '''원폭 문학'''이 등장했으며, 엔도 슈사쿠의 ''바다와 독약''처럼 전쟁 중 자행된 비인간적인 행위를 고발하는 작품도 나왔다. 이탈리아에서는 이탈로 칼비노 등이 네오리얼리즘 경향의 작품을 통해 전쟁과 파르티잔 활동을 그렸다.

5. 1. 다양한 전선과 경험

제1차 세계 대전은 분쟁에 참여한 모든 국가의 작가들에게서 수많은 전쟁 소설을 탄생시켰다. 이 중 초기 영향력 있는 작품으로는 프랑스 소설가이자 군인이었던 앙리 바르뷔스의 1916년 소설 ''Le Feu프랑스어''(''불'')가 있다. 이 소설은 민족주의적 독단과 군사적 무능함을 노골적으로 비판하며 전쟁 후 활발해진 반전 문학 운동의 시작을 알렸다.에른스트 윙거의 자전적 작품 ''In Stahlgewitternde'' (1920, ''강철 폭풍 속에서'') 역시 중요한 작품이다. 바르뷔스나 이후 에리히 마리아 레마르크의 ''서부 전선 이상 없다''와는 달리, 윙거는 전쟁의 공포 속에서도 전투와 동지애를 받아들이는 용감한 영웅으로서의 군인을 묘사했다. 이 작품은 전쟁에 대한 다른 시각을 제공할 뿐 아니라, 독일이 제1차 세계 대전에서 실제로는 패배하지 않았다는 당시 독일 내 일부 정서를 엿볼 수 있게 한다.[30] 그의 다른 작품들, 『불과 피』, 『내적 체험으로서의 전투』 등에서도 전투 경험과 그 의미에 대한 탐구가 이어진다.

1918년 이후에는 다양한 전쟁 소설이 등장했다. 셸 쇼크를 겪은 병사의 영국 사회 복귀 어려움을 다룬 레베카 웨스트의 ''The Return of the Soldier'' (1918), 슬픔에 잠긴 아버지가 프랑스 군국주의에 항의하는 로맹 롤랑의 ''클레람보'' (1920), 제1차 세계 대전을 다룬 비교적 적은 수의 미국 소설 중 하나인 존 도스 파소스의 ''Three Soldiers'' (1921) 등이 대표적이다. 또한 전쟁 경험으로 인한 심리적 외상과 사회로부터의 소외를 다루는 모더니즘 소설도 증가했다. 버지니아 울프의 ''댈러웨이 부인'' (1925)은 젊은 참전 용사 셉티머스 워렌 스미스가 광기와 자살로 향하는 과정을 중요한 줄거리로 다루며, ''등대로'' (1927)에서도 전쟁으로 상처받은 인물들의 내면을 그렸다. 로렌스 스탈링스는 자전적 전쟁 소설 ''Plumes'' (1924)를 출판했다.

1920년대에는 소위 "전쟁 도서 붐"이 일어났다. 에리히 마리아 레마르크의 ''서부 전선 이상 없다'' (1929)는 독일 보병의 시각에서 참호전의 공포를 현실적으로 묘사하여 세계적인 베스트셀러가 되었으나, 나치 정권 하에서는 반전적이라는 이유로 탄압받았다.[30] 그리스 작가 스트라티스 미리빌리스의 ''Life in the Tomb'' (1923-24년 연재, 1930년 개정 출판) 역시 참호전의 공포를 충격적으로 묘사했다. 이 외에도 어니스트 헤밍웨이의 ''무기여 잘 있거라'' (1929), 리처드 올딩턴의 ''Death of a Hero'' (1929), 아르놀트 츠바이크의 ''The Case of Sergeant Grischa'' (1927), 찰스 예일 해리슨의 ''Generals Die in Bed'' (1930), 윌리엄 마치의 ''Company K'' (1933) 등이 중요한 작품으로 꼽힌다.

독일에서는 에른스트 글레이저의 ''Jahrgang 1902'' (1928, ''1902년생'')가 전시 소년 시절을, 루드비히 렌의 ''Krieg'' (1928, ''전쟁'')이 전쟁에 휘말린 병사와 가족을 그렸다.[30] 군의관이었던 한스 카로사는 ''Rumänisches Tagebuch'' (1924, ''루마니아 일기'') 등을 통해 경험을 기록했다. 지크프리드 새순, 루퍼트 브룩, 윌프레드 오웬, 로버트 그레이브스 등은 종군 경험을 바탕으로 시를 남겨 '''전쟁 시인'''으로 불렸다. 카를 크라우스는 희곡 ''Die letzten Tage der Menschheit'' (1922, ''인류 최후의 날'')에서 제1차 세계 대전 당시 독일 사회의 다양한 모습을 생생하게 묘사했다. 프랑스군으로 참전했던 장 지오노는 ''Le Grand Troupeau'' (1931, ''대군'')에서 병사들의 비참함을 그렸고, 마르그리트 유르스나르의 ''Le Coup de Grâce'' (1939, ''마지막 일격'')은 발트해 연안에서 전쟁과 러시아 혁명에 휘말린 사람들의 이야기를 다루었다.[31] 캐나다군으로 종군한 험프리 코브의 ''Paths of Glory'' (1935, ''영광의 길'')는 스탠리 큐브릭 감독에 의해 영화화되어 참호전의 참상과 전쟁의 부조리를 고발하는 작품으로 알려졌다.[32] 이탈리아 전선 지휘관이었던 에밀리오 루수는 ''Un anno sull'Altipiano'' (1938, ''고원에서의 일년'')에서 자신의 경험을 기록했다.

미국군으로 이탈리아 전선에 참전했던 어니스트 헤밍웨이는 ''무기여 잘 있거라'' (1929) 등을 통해 로스트 제너레이션 작가군의 대표 주자가 되었다. 사지를 잃은 귀환 병사를 그린 달턴 트럼보의 ''자니는 전쟁터로 갔다'' (1939)는 반전적인 내용으로 후에 발금되기도 했다. 정보원으로 활동했던 서머싯 몸은 스위스와 러시아에서의 경험을 바탕으로 스파이 소설 ''애쉬든'' (1928)을 썼다. 제임스 힐턴의 ''We Are Not Alone'' (1937, ''우리는 고독하지 않다'')은 개전 당시 영국에서 스파이 혐의를 받은 독일 소녀의 비극을 그렸다. 오스트리아 제국의 몰락 과정을 그린 요제프 로트의 ''라데츠키 행진곡'' (1932)도 이 시기의 중요한 작품이다. 이색적으로는 캐나다군 의용병으로 참전한 일본인 모로오카 사치마로의 회상록 ''아라스 전선으로'' (1935)가 있다. 이러한 전쟁 경험은 기존 가치를 부정하는 다다이즘 등 예술 사조에도 영향을 미쳤으며, H.G. 웰스나 앙드레 지드 같은 작가들의 사상에도 변화를 가져왔다.[33]

1930년대에는 제1차 세계 대전에 대한 소설이 줄어드는 대신, 이전 전쟁을 다룬 역사 소설이 인기를 얻었다. 마가렛 미첼의 ''바람과 함께 사라지다'' (1936)는 미국 남북 전쟁을 배경으로 한 대표적인 예이다. 윌리엄 포크너는 ''The Unvanquished'' (1938)에서 남북 전쟁 시기를 직접 다루었으며, ''음향과 분노'' (1929)나 ''압살롬, 압살롬!'' (1936) 등에서는 전쟁의 장기적인 영향을 탐구했다. 존 카우퍼 포이스의 역사 소설 ''오웬 글렌도어'' (1941 출간)는 15세기를 배경으로 하지만, 집필 당시의 스페인 내전과 제2차 세계 대전 발발이라는 시대적 상황과 유사점을 드러낸다.[9][10][11][12][13]

제2차 세계 대전은 현대 전쟁 소설의 새로운 부흥을 가져왔다. 제1차 세계 대전 소설이 유럽 중심이었던 것과 달리, 제2차 세계 대전 소설은 미국 작가들이 주도하며 공중전, 해전, 태평양 및 아시아 전선 등을 주요 소재로 삼았다. 대표적인 미국 전쟁 소설로는 허먼 워크의 ''케인 호의 반란'', 제임스 존스의 ''지상에서 영원으로'', 노먼 메일러의 ''벌거벗은 자와 죽은 자'', 어윈 쇼의 ''젊은 사자들'', 제임스 존스의 ''가느다란 붉은 선'' 등이 있으며, 이들은 격렬한 전투 속에서 전쟁의 개인적인 본질을 탐구했다. 스페인 내전을 배경으로 한 헤밍웨이의 ''누구를 위하여 종은 울리나'' 역시 중요한 작품이다. 조셉 헬러의 풍자 소설 ''캐치-22''와 토마스 핀천의 ''중력의 무지개''는 포스트모더니즘 전쟁 소설의 초기 사례로 꼽힌다.

유럽에서도 다양한 작품이 나왔다. 프랑스에서는 장 폴 사르트르의 3부작 ''자유의 길'' 중 ''La Mort dans l'âme프랑스어'' (1949, ''고독한 숲'')이 1940년 프랑스 함락과 개인의 저항, 연대의식을 그렸고[2], 이전 작품 ''Le Sursis프랑스어'' (1945, ''사면'')는 뮌헨 협정의 여파를 다루었다. 피에르 불은 자신의 비밀 요원 경험을 바탕으로 ''콰이 강의 다리'' (1952)를 썼다. 노벨 문학상 수상자인 클로드 시몽에게 전쟁은 평생의 주제였으며[3], ''L'Acacia프랑스어'' (''아카시아'')에서는 제1, 2차 세계 대전 경험과 전쟁 미망인의 삶을, ''Les Géorgiques프랑스어'' (''레 조르지크'')에서는 프랑스 혁명 전쟁과 제2차 세계 대전 경험을 교차시킨다.[3] 특히 그의 대표작 ''La Route des Flandres프랑스어'' (1960, ''플랑드르의 길'')은 자신의 짧은 참전 경험을 바탕으로 전쟁이 인간 조건의 은유가 되고 사회 질서가 붕괴되는 모습을 강렬하게 묘사했다.[4][5] 독일 점령 하 프랑스에서는 베르코르의 ''Le Silence de la mer프랑스어'' (1942, ''바다의 침묵''), 프랑수아 모리아크의 ''Le Cahier noir프랑스어'' (1943, ''검은 수첩'') 등 익명의 작가들이 비밀 출판사를 통해 나치와 비시 정권에 저항하는 '''저항 문학'''을 발표했다.[39] 루이 아라공, 폴 엘뤼아르 등 '''저항 시인'''들은 탄압 속에서도 자유와 해방을 노래했다.[39] 앙투안 드 생텍쥐페리는 비행사 경험을 바탕으로 ''Pilote de guerre프랑스어'' (1942, ''싸우는 조종사'')를 발표했다. 전후에는 시몬 드 보부아르의 ''Le Sang des autres프랑스어'' (1945, ''타인의 피'') 등 앙가주망 문학의 영향으로 전쟁과 저항 운동을 다룬 작품들이 많이 나왔다. 파트리크 모디아노는 ''La Place de l'Étoile프랑스어'' (1968, ''에투알 광장'') 등에서 나치 협력 문제를 다루었다. 피에르 가스카르는 포로 수용소 경험을 바탕으로 생의 불안을 그렸다.

영국에서는 1940-41년 런던 대공습을 배경으로 한 소설들이 나왔다. 그레이엄 그린의 ''The Ministry of Fear'' (''공포의 내무성''), 제임스 핸리의 ''No Directions'' (''무방향''), 헨리 그린의 ''Caught'' (''체포'') (모두 1943) 등이 있으며[6], 그레이엄 그린의 후기작 ''사건의 종말'' (1951) 역시 비행 폭탄 공습이 벌어지던 1944년 런던을 배경으로 한다.[7] 엘리자베스 보웬의 ''The Heat of the Day'' (1948, ''그날의 열기'')는 전쟁 중의 런던을 배경으로 하지만, 폭력 자체보다는 전쟁이 일상을 변화시키는 상황에 초점을 맞춘다.[14][15][16] H. E. 베이츠의 ''Fair Stood the Wind for France'' (1944, ''프랑스를 향해 부는 바람'')은 격추된 영국 조종사의 탈출기를 그렸다. 에블린 워는 ''Put Out More Flags'' (1942, ''더 많은 깃발을 꽂아라'')에서 가짜 전쟁 시기를 풍자적으로 묘사했고, 명예의 검 3부작 (1952-1961)을 통해 자신의 전쟁 경험을 반영했다.

독일에서는 제2차 세계 대전 패전 후 1945년을 '''독일 문학의 제로 지점'''으로 부르며, 전쟁의 참상과 폐허 속 삶을 직시하는 작품들이 등장했다. 함부르크 공습 경험을 다룬 한스 에리히 노사크의 ''Der Untergang'' (1948, ''몰락'', 원문에는 '사신과의 인터뷰'로 언급) 등과 종군 경험을 바탕으로 병사의 시점에서 그린 하인리히 뵐의 ''Der Zug war pünktlich'' (1949, ''기차는 늦지 않았다''), ''Wo warst du, Adam?'' (1951, ''아담, 너는 어디에 있었는가'') 등이 대표적인 '''폐허의 문학'''이다. 귄터 그라스의 ''양철북'' (1959)은 나치 독일 사회를 비판적으로 다루었다. 안네 프랑크의 ''안네의 일기''는 세계적으로 읽히는 홀로코스트 기록이며, 빅터 프랭클의 ''죽음의 수용소에서'' (1946, 원제: ''...trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager'')는 강제 수용소 경험을 바탕으로 삶의 의미를 탐구한다. 에리히 케스트너는 반전 시와 풍자 작품을 남겼고, 미국으로 망명했던 레마르크는 ''Der Funke Leben'' (1952, ''생명의 불꽃''), ''Zeit zu leben und Zeit zu sterben'' (1954, ''사랑할 때와 죽을 때'') 등을 발표하며 반파시즘 작품 활동을 이어갔다.

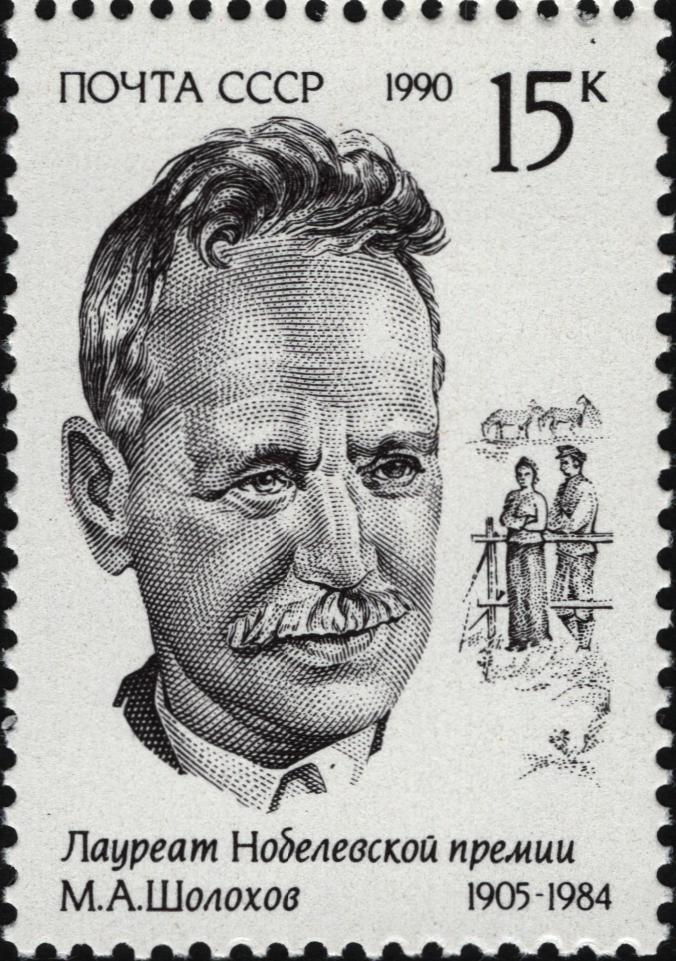

독소전쟁 발발 후 소련 작가들은 애국적인 작품을 쏟아냈다. 미하일 숄로호프의 ''Наука ненависти'' (''증오의 과학''), A.N. 톨스토이와 에렌부르크의 평론, 반다 바실레프스카야의 ''Радуга'' (''무지개''), 바실리 그로스만의 스탈린그라드 관련 기록, 시모노프의 ''Дни и ночи'' (''낮에도 밤에도'') 등이 대표적이다. 스탈린그라드 전투를 경험한 빅토르 네크라소프는 ''В окопах Сталинграда'' (1946, ''스탈린그라드의 참호에서'')를 썼다. 숄로호프는 전후 ''Судьба человека'' (1956, ''인간의 운명'')에서 전쟁의 상처와 인간애를 그렸다. 벨라루스의 스베틀라나 알렉시예비치는 ''전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다'' (1984) 등 전쟁 증언 문학으로 노벨 문학상을 수상했다.

이탈리아에서는 파르티잔 소년을 그린 이탈로 칼비노의 ''Il sentiero dei nidi di ragno'' (1947, ''거미집 오솔길'')이 네오리얼리즘의 대표작으로 평가받았고, 체사레 파베세는 ''La luna e i falò'' (1950, ''달과 모닥불'')에서 파시스트와 파르티잔 투쟁의 상처를 그렸다. 핀란드에서는 바이노 린나의 ''미지의 병사'' (1954)가 계속 전쟁을 배경으로 핀란드 병사들의 시각을 담았다.

일본에서는 오카 쇼헤이의 ''포로기'' (1948), ''레이테 전기'' (1971) 등이 전장의 현실을 그렸고, 사카구치 안고의 ''백치'' (1946)는 공습 하의 혼란을 상징적으로 묘사했다.[41] 버마 전선을 배경으로 한 다케야마 미치오의 ''버마의 하프'' (1947), 전쟁 피해 여교사를 그린 쓰보이 사카에의 ''스무 개의 눈동자'' (1952) 등은 전후 휴머니즘 문학으로 평가받았다.[42] 다케다 다이준의 ''심판'' (1947), 시마오 도시오의 특공대 경험을 다룬 작품, 호리타 요시에의 중국 전선 관련 소설 등 다양한 경험이 문학으로 형상화되었다. 히로시마와 나가사키 원폭 투하를 다룬 '''원폭 문학'''으로는 하라 민키의 「여름의 꽃」(1947), 이부세 마스지의 ''검은 비'' (1966), 스스로 피폭 경험을 기록한 오타 요코의 ''시체의 거리'' (1948), 나가사키 피폭 경험을 그린 하야시 쿄코의 ''축제의 장'' (1975) 등이 있다. 오키나와 전투를 다룬 오시로 다쓰히로의 작품과 전함 야마토의 최후를 그린 요시다 미쓰루의 기록도 중요한 증언이다. 노마 히로시의 ''진공지대'' (1952)는 군대 내부의 부조리를 고발했다.[45] 노사카 아키유키는 자신의 전쟁 경험을 바탕으로 ''전쟁 동화집'' (1975년) 등을 썼다. 점차 전쟁 가해자로서의 일본을 다루는 작품도 등장했는데, 엔도 슈사쿠의 ''바다와 독약'' (1957)은 미군 포로 생체 해부 실험을, 모리무라 세이이치의 ''악마의 포식'' (1981)은 731 부대의 만행을 고발하여 큰 충격을 주었다. 다무라 다이지로의 ''황충'' (1964)에서는 중국 전선의 조선인 위안부들의 모습이 그려졌다.

제2차 세계 대전 이후 수십 년 동안 홀로코스트 소설(예: 프리모 레비의 ''이것이 인간인가'', 윌리엄 스타이런의 ''소피의 선택''), 수용 및 박해 소설(예: 조이 코가와의 ''오바산'') 등 새로운 유형의 전쟁 소설이 등장했다. 캐나다 작가 마이클 온다체의 ''잉글리쉬 페이션트'' (1992)는 제2차 세계 대전 중 이탈리아를 배경으로 다양한 인물들의 기억과 상처를 그렸다.

1990년대와 21세기 초에는 팻 바커의 재생 삼부작 (1991-1995), 세바스찬 폭스의 ''Birdsong'' (1993), 마이클 굿스피드의 ''Three to a Loaf'' (2008) 등 제1차 세계 대전을 다시 조명하는 소설들이 등장하며 전쟁 문학의 명맥을 이어가고 있다.

5. 2. 홀로코스트와 수용소 문학

제2차 세계 대전 이후에는 이전의 전쟁 문학과 구별되는 새로운 유형의 전쟁 소설이 등장했다. 그중 하나는 나치 독일에 의한 홀로코스트의 참상을 다룬 소설들이다. 캐나다 작가 A.M. 클라인의 ''두 번째 두루마리'', 아우슈비츠 생존자인 이탈리아 작가 프리모 레비의 ''이것이 인간인가''와 ''지금이 아니면 언제?'', 그리고 미국 작가 윌리엄 스티론의 ''소피의 선택'' 등이 이 분야의 주요 작품으로 꼽힌다.홀로코스트 외에도, 전쟁이라는 극한 상황 속에서 특정 집단이 겪어야 했던 수용, 박해, 시민권 박탈 등 인권 유린의 문제를 정면으로 다루는 소설들이 중요한 흐름을 형성했다. 이러한 작품들은 전쟁의 비극이 전장에서의 살상뿐만 아니라, 인간 존엄성에 대한 조직적인 파괴로 이어졌음을 고발한다.

- 조이 코가와의 ''오바산''은 제2차 세계 대전 당시 캐나다 정부가 자행한 일본계 캐나다인에 대한 강제 이주와 수용소 감금의 역사를 다루고 있다.

- 소니아 캠벨-길리스의 ''UKRAINE - In the Time of War''는 나치 독일의 노동 수용소에 강제 수용되었다가 이후 소련군에 징집되어 싸워야 했던 우크라이나 소년의 비극적인 삶을 그리고 있다.[17]

- 오카 쇼헤이의 ''포로기''(1948)는 필리핀 전선에서 겪은 작가 자신의 포로수용소 경험을 바탕으로 쓰여졌다.

- 피에르 불의 ''콰이 강의 다리''(1952)는 태국-버마 철도 건설에 동원된 연합군 포로들의 이야기를, 피에르 가스카르의 ''죽은 자의 시간''(1953)은 5년간의 가혹했던 독일군 포로수용소 경험을 각각 그리고 있다.

특히 제2차 세계 대전 중 일본이 아시아 각지에서 저지른 전쟁 범죄와 반인륜적 행위를 소재로 한 작품들도 중요한 위치를 차지한다. 이러한 작품들은 전쟁의 참혹함과 가해자로서의 책임을 묻는다는 점에서 의미가 깊다.

- 엔도 슈사쿠의 ''바다와 독약''(1957)은 규슈 대학에서 실제로 일어났던 미군 포로 생체실험 사건을 소재로 하여, 전쟁이라는 비정상적인 상황 속에서 인간성과 윤리가 어떻게 마비되는지를 파헤친다.

- 모리무라 세이이치의 논픽션 소설 ''악마의 포식''(1981)은 만주에 주둔했던 731 부대가 자행한 생체 실험과 세균전 연구의 실상을 폭로하며 일본 사회에 큰 충격을 주었다.

- 타무라 타이지로의 ''황충''(1964)은 중국 전선으로 끌려가 성적인 착취를 당해야 했던 조선인 위안부들의 고통스러운 현실을 묘사했다.

- 닛타 지로의 ''망향''(1965)을 비롯한 여러 작품들은 종전 후 소련에 의해 시베리아로 끌려가 강제 노역에 시달려야 했던 일본인 억류자들의 경험을 다루고 있다.

나치 점령 하의 프랑스에서는 파트리크 모디아노가 ''1941년. 파리의 행방불명자''(1997) 등에서 유대인들이 임시 수용되었던 드랑시 수용소와 같은 어두운 역사를 탐구했다. 또한 베르코르의 ''바다의 침묵''(1942)처럼 독일의 점령에 저항하는 레지스탕스 문학이 비밀리에 출판되어 큰 반향을 일으켰으며, 장 폴 사르트르와 같은 작가들은 자신의 포로수용소 경험을 작품에 녹여내기도 했다.

더 나아가, 소련 작가 바실리 그로스만은 그의 대표작 ''인생과 운명''에서 나치의 강제 수용소와 소련의 굴라크를 동일선상에 놓고 비교하며, 양쪽 전체주의 체제가 가하는 폭력의 본질을 깊이 있게 성찰했다. 벨라루스의 작가 스베틀라나 알렉시예비치는 ''전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다'' 등의 작품을 통해 전쟁, 수용소, 박해를 겪은 평범한 사람들의 생생한 증언을 기록하여 노벨 문학상을 수상했다. 이처럼 홀로코스트와 수용소 문학은 전쟁이 남긴 깊은 상처와 인간성 파괴의 문제를 끊임없이 제기하며 독자들에게 성찰의 계기를 제공하고 있다.

5. 3. 전후 문학의 발전

제1차 세계 대전은 분쟁에 참여한 모든 국가의 작가들에게서 전례 없이 많은 전쟁 소설을 탄생시켰다. 이 흐름을 연 중요한 작품 중 하나는 프랑스 소설가이자 군인이었던 앙리 바르뷔스의 1916년 소설 Le Feu프랑스어 (''불'')이다. 바르뷔스의 소설은 민족주의적 독단과 군사적 무능을 노골적으로 비판하며, 전쟁 이후 활발해진 문학계의 반전 운동에 불을 지폈다.이와 대조적으로 에른스트 윙거의 자전적 작품 In Stahlgewitternde (1920, ''강철 폭풍'')은 다른 관점을 제시한다. 바르뷔스나 이후 에리히 마리아 레마르크의 Im Westen nichts Neuesde (''서부 전선 이상 없다'')와 달리, 윙거는 전쟁의 공포 속에서도 전투와 전우애를 받아들이는 용감한 영웅상을 그렸다. 이 작품은 전쟁에 대한 또 다른 시각을 제공할 뿐 아니라, 독일이 제1차 세계 대전에서 실질적으로 패배하지 않았다는 당시 독일 내 일부 정서를 엿볼 수 있게 한다.

1918년 이후에는 다양한 전쟁 소설이 쏟아져 나왔다. 셸 쇼크를 겪은 병사가 영국 사회로 복귀하는 어려움을 다룬 레베카 웨스트의 ''The Return of the Soldier'' (1918), 슬픔에 잠긴 아버지가 프랑스 군국주의에 격렬히 항의하는 로맹 롤랑의 ''클레랑보'' (1920), 제1차 세계 대전을 다룬 비교적 적은 수의 미국 소설 중 하나인 존 도스 파소스의 ''Three Soldiers'' (1921) 등이 대표적이다. 또한 제1차 세계 대전 이후, 전쟁이라는 주제는 모더니즘 소설에서도 점점 더 중요하게 다루어졌다. 이들 작품은 전통적인 의미의 전쟁 소설은 아니었지만, 전쟁 경험으로 인한 등장인물의 심리적 외상과 사회로부터의 소외를 깊이 있게 탐구했다. 버지니아 울프의 ''댈러웨이 부인'' (1925)은 이러한 경향을 보여주는 예시로, 젊은 참전 용사 셉티머스 워렌 스미스가 광기와 자살로 치닫는 고통스러운 과정을 중요한 줄거리로 다룬다. 1924년에는 로렌스 스탈링스가 자신의 자전적 전쟁 소설 ''Plumes''를 출간했다.

1920년대에는 소위 "전쟁 도서 붐"이 일어났다. 전쟁에 참여했던 많은 이들이 마침내 자신의 경험을 솔직하고 비판적으로 이야기할 준비가 된 시기였다. 1929년 에리히 마리아 레마르크의 ''서부 전선 이상 없다''는 독일 보병의 시각에서 참호전의 공포를 잔혹할 정도로 현실적으로 묘사하여 전 세계적인 베스트셀러가 되었다. 덜 알려졌지만 참호전의 참상을 생생하게 그린 작품으로는 초기 스트라티스 미리빌리스의 그리스 소설 Η ζωή εν τάφω|Zoe en Taphoel (''Life in the Tomb'')가 있다. 이 소설은 1923년 4월부터 1924년 1월까지 주간지 ''Kambana''에 연재된 후, 1930년에 수정 및 대폭 증보되어 출간되었다. 이 시기의 다른 중요한 작품으로는 어니스트 헤밍웨이의 ''무기여 잘 있거라'' (1929), 리처드 올딩턴의 ''Death of a Hero'' (1929), 아르놀트 츠바이크의 Der Streit um den Sergeanten Grischade (1927, ''The Case of Sergeant Grischa''), 찰스 예일 해리슨의 ''Generals Die in Bed'' (1930), 윌리엄 마치의 ''Company K'' (1933) 등이 있다.

1930년대에는 제1차 세계 대전을 직접 다룬 소설이 줄어드는 대신, 이전 전쟁을 배경으로 한 역사 소설이 인기를 얻었다. 마가렛 미첼의 ''바람과 함께 사라지다'' (1936)는 미국 남북 전쟁을 다룬 대표적인 예이다. 윌리엄 포크너는 남북 전쟁 시기를 직접적으로 다룬 소설은 ''The Unvanquished'' (1938)뿐이지만, ''음향과 분노'' (1929)나 ''압살롬, 압살롬!'' (1936) 같은 작품에서 전쟁이 남긴 오랜 영향을 주제로 삼았다.

1990년대와 21세기 초에는 제1차 세계 대전을 다룬 소설이 다시 주목받기 시작했다. 팻 바커의 재생 연작: ''리제너레이션'' (1991), ''The Eye in the Door'' (1993), ''The Ghost Road'' (1995)와 영국 작가 세바스찬 포크스의 ''버드송'' (1993), 그리고 비교적 최근인 캐나다 작가 마이클 굿스피드의 ''Three to a Loaf'' (2008) 등이 그 예이다.

제2차 세계 대전은 현대 전쟁 소설의 새로운 부흥기를 열었다. 제1차 세계 대전 소설이 주로 유럽을 배경으로 했던 것과 달리, 제2차 세계 대전 소설은 미국 작가들이 주도적인 역할을 하며 가장 많은 작품을 쏟아냈다. 이들은 공중전, 해전, 그리고 태평양 및 아시아 전역과 같은 새로운 전쟁 양상을 소설의 중요한 소재로 삼았다. 가장 성공적인 미국 전쟁 소설로는 허먼 워크의 ''케인 호의 반란'', 제임스 존스의 ''지상에서 영원으로'', 그리고 스페인 내전을 배경으로 하지만 전쟁의 참상을 깊이 있게 그린 헤밍웨이의 ''누구를 위하여 종은 울리나'' 등이 있다.

프랑스에서는 장 폴 사르트르의 소설 La Mort dans l'âme프랑스어 (''고독한 숲'', 1949, 원래 '영혼 속의 쇠'로 번역됨), 3부작 ''자유의 길''의 세 번째 작품은 "1940년 프랑스의 몰락을 묘사하고, 전쟁 전 무관심에서 개인의 저항의 존엄성(독일 점령과 운명 일반에 대한 저항)과 마찬가지로 억압받는 사람들과의 연대 의식을 갖게 된 프랑스인들의 고뇌를 그린다."[2] 이전 권인 Le Sursis프랑스어 (1945, ''유예'')는 1938년 영국과 프랑스가 나치 독일과 서명한 유화 조약의 파급 효과를 탐구한다. 프랑스 작가 피에르 부울의 ''콰이 강의 다리''(1952) 역시 중요한 전쟁 소설이다. 그는 비밀 요원으로 활동하며 중국, 버마, 프랑스령 인도차이나에서 레지스탕스 운동을 도왔던 경험이 있다. 전쟁은 프랑스 소설가이자 1985년 노벨 문학상 수상자인 클로드 시몽 (1913–2005)의 끊임없고 중심적인 주제이다. "시몽의 출판된 거의 모든 작품에서 어떤 형태로든 나타난다."[3] 시몽은 종종 단일 소설에서 여러 개인의 다양한 역사적 갈등에 대한 경험을 대조한다. 제1차 세계 대전과 제2차 세계 대전은 ''아카시아''에서 (이는 또한 전쟁이 군인 미망인에게 미치는 영향도 고려함), 프랑스 혁명 전쟁과 제2차 세계 대전은 ''레 조르지크''에서 다룬다.[3] 그는 1940년 기병으로 복무했으며 심지어 탱크에 대한 기마 공격에도 참여했다.[4] "이 모든 소설 중 가장 훌륭한 소설은 자신의 짧은 전쟁 경험을 엄청난 효과로 사용한 작품이다. ''플랑드르의 길''(1960) [...] 그곳에서 전쟁은 일반적인 인간의 조건에 너무나 적합한 은유가 되며, 사회 질서의 형태와 의례는 살인적인 혼돈으로 붕괴된다."[5]

독일 점령 하의 프랑스에서는 익명 작가 베르코르가 비밀 출판 "심야판"을 통해 발표한 나치와 페탱 정권에 대한 '''저항 문학''' Le Silence de la mer프랑스어 (''바다의 침묵'', 1942), La Marche à l'étoile프랑스어 (''별을 향한 걸음'', 1943) 등이 열렬한 독자를 얻어 세계적으로 알려지게 되었다. 프랑수아 모리악 Le Cahier noir프랑스어 (''검은 수첩'', 1943)도 "심야판"으로 간행되었다. 루이 아라공은 Les Yeux d'Elsa프랑스어 (''엘자의 눈'', 1942)에서 프랑스군의 패배 "덩케르크의 비극"의 서사적 배경 속에 사랑의 서정시를 녹여내고, La Diane française프랑스어 (''프랑스의 기상 나팔'', 1945)에서 전쟁의 참혹함을 호소했다. 폴 엘뤼아르는 Poésie et vérité프랑스어 (''시와 진실'', 1942)에서 자유를 찬양하며 정부와 게슈타포에 쫓기면서도 도망치는 가운데 나치로부터의 해방을 노래했다. 그들과 가브리엘 오디시오, 파트리스 드 투르 뒤 팽, 길비크, 에디트 토마, 피에르 세게르 등이 '''저항 시인'''으로 불리며 탄압을 받으면서도 국민 작가 평의회를 조직하여 활동했다.[39] 엘자 트리오레는 로랑 다니엘의 필명으로 점령 하의 비극 "이베트" 등의 단편 소설로 알려져 있다. 앙투안 드 생텍쥐페리는 비행사로서 1940년에 독일군 정찰을 맡았던 경험과 성찰을 그린 Pilote de guerre프랑스어 (''싸우는 조종사'', 1942)를 파리와 망명지인 뉴욕에서 동시에 출판하여, 미국에서 베스트셀러가 되었다. 전쟁으로 향해가는 프랑스를 그린 ''자유의 길''을 쓴 장 폴 사르트르는 포로로서의 독일 수용소 체험에 근거한 희곡 "파리"를 쓰는 동시에 모리스 메를로퐁티 등과 함께 저항 조직을 결성한다. 이러한 저항 문학에 대해 가토 슈이치는 저항의 체험이 "사회적 책임은 개인에게 초월적으로 [...] 이르기까지 존재했다"는 것을 밝히고, "시에서, 소설에서, 또 극에서, 근대적 개인주의적 인간관의 부정에까지 이르게 하는 새로운 인간의 관념"을 문학에 가져왔다고 했다.[40] 국외로 망명했던 조르주 베르나노스와 앙드레 모루아도 프랑스 해방을 계속 호소했다. 장 리샤르 블로크는 1942년에 독일군이 툴롱 항에 침입한 사건을 "툴롱 항"이라는 제목으로 극화하여 알제를 시작으로 북아프리카 각지에서 상연되었다. 한편 샤를 모라스와 피에르 드뤼 라 로셸 등은 대독 협력파라고 불렸다. 전후에는 전쟁 중의 저항 운동을 그린 보부아르의 Le Sang des autres프랑스어 (''타인의 피'', 1945) 등, 사르트르가 주장하는 '''앙가주망의 문학'''의 영향으로 많은 작가가 전쟁, 저항 운동, 강제 수용소 등을 소재로 한 작품을 썼다. 쥘 로맹의 대하 소설 Les Hommes de bonne volonté프랑스어 (''선의의 사람들'')은 제1차 세계 대전 전의 1908년부터 1946년까지의 세계가 그려져, 1932년부터 1946년에 걸쳐 망명지인 미국에서도 출판이 계속되었다. 비시 정권의 대 나치 협력에 대해서는 파트리크 모디아노 ''1941년. 파리의 행방불명자''(1997)에서 가족과 드랑시 수용소와의 관계에 대한 다큐멘터리 소설을 쓰고, 보리스 시륄니크의 자서전 ''미워하지도, 용서하지도 않고''에서 자신이 박해받았던 기억을 이야기하고 있다. 한나 아렌트 Eichmann in Jerusalem영어 (''예루살렘의 아이히만'', 1963)에서는 게슈타포의 장교 아돌프 아이히만의 재판에 근거한 사색을 발표했으며, 나치 점령 하 벨기에에 체류했던 무라바야시 후미코도 당시의 견문을 바탕으로 한 ''게슈타포''(1950)를 발표하고 있다. 한편, ''죽은 자의 시간''(1953) 등 피에르 가스카르는 5년간의 가혹한 포로 수용소 체험에 근거하여 생의 불안을 그렸다.

영국에서는 1940-1년 런던 폭격은 1943년에 출판된 세 편의 영국 소설의 주제이다. 그레이엄 그린의 ''공포의 내무성'', 제임스 핸리의 ''무방향'', 헨리 그린의 ''체포''.[6] 그린의 후기 작품인 ''사건의 종말''(1951)은 1944년 런던에 대한 비행 폭탄 공습을 주로 배경으로 한다.[7] 버나드 버곤지는 "[영국에서] 전쟁 중 새로운 소설 작가들이 선호하는 새로운 소설 형태는 단편 소설이었다"고 말한다.[8] 비록 존 카우퍼 포이스의 역사 소설 ''오웬 글렌도어''는 15세기를 배경으로 하고 있지만, 15세기 초와 1930년대 후반과 1940년대 초 사이에는 역사적 유사점이 존재한다. "''오웬 글렌도어''에는 동시대의 감각이 항상 존재한다. 우리는 우리와 같은 변화의 세계에 있다."[9] 이 소설은 "스페인 내전[10]이 대중적 논쟁의 주요 주제였던 시기에 구상되었으며, 제2차 세계 대전이 시작된 지 몇 달 후인 1939년 12월 24일에 완성되었다.[11] 1941년 (미국) 초판의 "논쟁"에서 포이스는 "15세기 초는 세계가 알고 있는 가장 중대하고 놀라운 '전환'의 시기의 시작을 보았다"고 언급한다.[12] 이것은 1940년 5월에 쓰여졌으며, 소설 독자들이 "책의 행동과 그들 자신의 세계의 사건 사이의 연관성을 인식했을 것"이라는 데에는 "의심의 여지가 없다."[13] ''프랑스를 향해 부는 바람''은 H. E. 베이츠가 1944년에 쓴 소설로, 웰링턴 폭격기 조종사가 제2차 세계 대전 절정기에 독일 점령 프랑스에 비행기를 추락시키면서 팔에 심각한 부상을 입는 내용이다. 결국 그는 승무원과 함께 노, 자전거, 기차를 이용하여 위험한 여정을 거쳐 영국으로 돌아간다. 베이츠는 공군성이 전쟁에 대한 사실과 숫자에 대한 것보다 그것을 위해 싸우는 사람들에 대한 이야기를 읽는 데 더 관심이 있다는 것을 깨달았기 때문에 단편 소설을 쓰기 위해 영국 공군 (RAF)에 입대했다. 영국 소설가 에블린 워의 ''더 많은 깃발을 꽂아라''(1942)는 "가짜 전쟁" 기간을 배경으로 하며, 그의 이전 풍자 소설에서 소개된 인물들의 전시 활동을 따른다. 워의 명예의 칼 3부작, ''무기여 잘 있거라''(1952), ''장교와 신사''(1955) 및 ''무조건 항복''(1961) (미국에서는 ''전투의 종말''로 출판)은 워의 제2차 세계 대전 경험과 느슨하게 평행을 이룬다. 워는 1952년 ''무기여 잘 있거라''로 제임스 테이트 블랙 기념상을 수상했다. 엘리자베스 보웬의 ''그날의 열기''(1948)는 또 다른 전쟁 소설이다. 그러나 사건이 주로 제2차 세계 대전 중에 발생하더라도, 전쟁의 폭력은 일반적으로 서술에서 나타나지 않는다. "블리츠 이후 2년, 야간 공습으로 더 이상 충격을 받지 않은 런던 사람들은 폐허에 적응하고 있었다."[14] 전쟁은 물질적인 파괴의 시기라기보다는 사람들의 삶의 정상성을 바꾸는 상황으로 작용한다. 스텔라는 로버트에게 고백한다. "우리는 상황의 친구, 즉 전쟁, 이 고립, 모든 일이 일어나고 아무 말도 하지 않는 분위기입니다."[15] 그러나 런던 폭격에 관한 몇몇 고립된 구절이 있다.[16]

전후 시대의 보다 실험적이고 관습에 얽매이지 않는 미국 작품으로는 조셉 헬러의 풍자 소설 ''캐치-22''와 토마스 핀천의 ''중력의 무지개'' (포스트모더니즘)의 초기 사례가 있다. 노먼 메일러의 ''벌거벗은 자와 죽은 자'', 어윈 쇼의 ''젊은 사자들'', 제임스 존스의 ''가느다란 붉은 선''은 모두 격렬한 전투의 맥락에서 전쟁의 개인적인 본질을 탐구한다.

''잉글리쉬 페이션트''는 캐나다 소설가 마이클 온다체의 1992년 부커상 수상 소설이다. 이 책은 제2차 세계 대전의 이탈리아 전역 동안 이탈리아 별장에서 함께 모인 네 명의 서로 다른 사람들을 따라간다. 네 명의 주요 등장인물은 다음과 같다: 알아볼 수 없을 정도로 불에 탄 남자(잉글리쉬 페이션트), 그의 캐나다 육군 간호사, 시크교도 영국군 공병, 그리고 캐나다 도둑이다. 이야기는 북아프리카 전역 동안 발생하며, 부상 이전 환자의 행동과 이러한 계시가 다른 등장인물에게 미치는 감정적 영향에 대한 점진적인 계시에 관한 것이다.

제2차 세계 대전 이후 수십 년 동안 다른 유형의 전쟁 소설도 등장했다. 그중 하나는 홀로코스트 소설로, 캐나다 A.M. 클라인의 ''두 번째 두루마리'', 이탈리아 프리모 레비의 ''이것이 인간인가''와 ''지금이 아니면 언제?'', 그리고 미국 윌리엄 스티론의 ''소피의 선택''이 주요 예이다. 다른 하나는 수용 또는 박해 소설(홀로코스트 외)로, 등장인물이 전쟁의 직접적인 결과로 투옥되거나 시민권을 박탈당하는 이야기이다. 예로는 조이 코가와의 ''오바산''이 있으며, 이 소설은 제2차 세계 대전 중 캐나다가 일본계 시민들을 추방하고 수용하는 것에 관한 것이다. 마찬가지로, 처음에는 노동 수용소에 수용되었다가 러시아를 위해 싸우기 위해 징집된 우크라이나 소년의 삶의 이야기가 소니아 캠벨-길리스의 작품, UKRAINE - In the Time of War에 묘사되어 있다.[17]

일본에서는 오카 쇼헤이의 ''포로기''(1948)는 포로 수용소를, ''레이테 전기''(1971)에서는 전장의 군대와 병사를 묘사했으며, 사카구치 안고는 공습하의 기이한 상황을 묘사하여 전시하의 일본을 상징하는 ''백치''(1946) 등을 발표하여 일약 시대의 총아가 되었고[41], 버마 전선의 병사를 주인공으로 하는 다케야마 미치오의 ''버마의 하프''(1947), 전쟁 피해자로서의 여교사를 묘사한 쓰보이 사카에의 ''스무 개의 눈동자''(1952) 등 전후 문학이 전후의 휴머니즘의 소산으로서 평가받았다.[42] 다케다 타이준은 중국 전선에 종군했던 심정을 고백하는 ''심판''(1947)을 발표했다. 에자키 세이치의 ''루손의 계곡''(1957), 펜 부대로 종군한 체험을 바탕으로 한 교데 우미의 ''산중 방랑''(1949), 특공대 병사로서의 체험으로 시마오 도시오의 ''출발은 마침내 찾아오지 않아'' 등이 발표되었다. 호리타 요시에는 국공 내전기의 중국을 무대로 한 ''역사''(1953), 난징 대학살을 테마로 한 ''시간''(1955) 등을 집필했다. 여성의 시각에 의한 스가노 시즈코의 ''사이판 섬의 최후''(1959)도 쓰여졌다. 또한 출진하는 학도병의 유서를 모은 ''안녕, 나의 바다''(1949) 등도 발표되었다. 전사한 우가키 마토메 중장의 종군 일기인 ''전조록''(1952)처럼 역사적 가치가 높은 것도 유족 등에 의해 출판되었다. 해군은 독자적으로 역사를 남기기 위해 토미오카 사다토시 전 해군 중장이 일본 출판 협동의 사장인 후쿠바야시 마사유키를 통해 후치다 미츠오·오쿠미야 마사타케의 ''미드웨이''(1951), ''기동 부대''(1951), 이노구치 리키헤이·나카지마 마사시의 ''가미카제 특별 공격대''(1951), 사카이 사부로의 ''공중전 기록''(1953), 호리코시 지로·오쿠미야 마사타케의 ''영전''(1953)을 발표했다.[43] 그 외 패전 후 중국, 만주에 남겨진 사람들, 소련에 의한 시베리아 억류 등을 그린 작품도 많고, 후지와라 테이 ''

6. 한국전쟁과 문학

제2차 세계 대전 직후 발발한 한국 전쟁(1950–1953) 역시 여러 문학 작품의 중요한 소재가 되었다. 이 시기를 배경으로 하거나 전쟁의 경험을 다룬 다양한 소설들이 발표되었다.[18]

6. 1. 한국전쟁의 배경과 전개

제2차 세계 대전이 끝난 직후 거의 즉시 한국 전쟁 (1950–1953)이 발발했다.

미국의 소설가 리처드 후커의 ''매쉬: 세 명의 군의관에 대한 소설''은 전쟁 중 한국을 배경으로 한 블랙 코미디로, 영화와 성공적인 텔레비전 시리즈로 제작되었다. 2013년, 피나키 로이(Pinaki Roy)는 "A World Turned Colder": A Very Brief Assessment of Korean War Literature|세계가 차가워졌다: 한국 전쟁 문학에 대한 간략한 평가eng에서 전쟁에 관해 출판된 다양한 간행물, 주로 소설에 대한 비평적 개요를 제시하려고 시도했다.[18]

6. 2. 한국전쟁 소설의 특징

제2차 세계 대전이 끝난 직후 거의 즉시 한국 전쟁(1950–1953)이 발발했다. 미국의 소설가 리처드 후커의 ''매쉬: 세 명의 군의관에 대한 소설''(MASH: A Novel About Three Army Doctorseng)은 전쟁 중 한국을 배경으로 한 블랙 코미디로, 영화와 성공적인 텔레비전 시리즈로 제작되었다. 2013년, Pinaki Roy는 "''A World Turned Colder'': A Very Brief Assessment of Korean War Literature"에서 전쟁에 관해 출판된 다양한 간행물, 주로 소설에 대한 비평적 개요를 제시하려고 시도했다.[18]

6. 3. 주요 작품

제2차 세계 대전 이후 쓰인 주요 전쟁 소설들은 다양한 전선과 경험을 다루고 있다.

미국에서는 태평양 전선의 경험을 담은 노먼 메일러의 ''벌거벗은 자와 죽은 자''(1948)와 유럽 전선을 무대로 한 어윈 쇼의 ''젊은 사자들''(1948)이 대표적이다. 과달카날 전투를 직접 겪은 제임스 존스는 ''지상에서 영원으로''(1951)와 ''씬 레드 라인''(1962)을 통해 전쟁의 실상을 그렸고, 독일군 포로로서 드레스덴 폭격을 체험한 커트 보니것은 ''제5 도살장''(1969)에서 전쟁의 비극과 부조리를 고발했다. 보수주의자로 알려진 이블린 워는 직접 종군한 경험을 토대로 ''명예의 검'' 3부작(1952-61)을 집필했다. 엘리자베스 보웬의 ''한낮의 열기''(1949)는 런던 대공습 시기를 배경으로 스파이 혐의를 받는 남자를 둘러싼 이야기를 다룬다. 보웬은 전쟁 중 쓰인 자신의 단편들에 대해 "전장의 묘사는 없지만, 나는 공습을 알고 있다", "전쟁이라는 시대의 현상 스케치이며, 그 현상이 가져온 미지의 배양물의 스케치"라고 언급하며, 전시 하의 개인적인 삶 자체가 전쟁에 대한 저항임을 시사했다.[46] 영국 군인으로 자바에서 일본군 포로가 되었던 로렌스 반 데르 포스트는 ''그림자의 감옥에서''(1954-63)를 통해 자신의 경험과 일본인에 대한 문화인류학적, 심리학적 이해를 시도하여 논쟁을 불러일으켰다.[47] 존 오카다의 ''노 노 보이''(1957)는 미국 내 일본인 강제 수용소에 보내진 일본계 미국인 2세의 경험을 다루고 있으며, 조지프 헬러의 ''캐치-22''(1961)는 미 공군 폭격대를 배경으로 전쟁의 부조리와 광기를 풍자적으로 그려냈다.

윈스턴 처칠은 자신의 경험을 담은 ''제2차 세계 대전 회고록''으로 노벨 문학상을 수상하기도 했다. 대전 중 군사 작전을 소재로 한 소설로는 알리스테어 맥린의 ''나바론 요새''(1957), 잭 히긴스의 ''독수리는 날아올랐다''(1976) 등이 있다.

원자 폭탄 투하의 충격과 핵 시대의 도래는 문학에도 영향을 미쳤다. 에디스 시트웰은 「원자 시대의 세 편의 시」(1949)에서 히로시마의 비극을 노래했고, 찰스 퍼시 스노는 ''새로운 인간들''(1954)에서 원자 폭탄 개발에 참여한 과학자들의 도덕적 딜레마를 다루었다. 펄 S. 벅 역시 ''신의 불을 제어하라''(1959)에서 원자 폭탄 개발 과정을 소설화했다. 터키의 시인 나짐 히크메트는 「죽은 어린 소녀」, 「구름에 인간을 죽게 하지 마라」 등의 시를 통해 핵무기의 위험성을 경고했다. 미셸 바타유의 ''크리스마스 트리''(1967)는 군사 사고로 방사능에 피폭된 소년의 이야기를 통해 핵의 공포를 호소했다.

제2차 세계 대전 직후 발발한 한국 전쟁(1950-1953) 역시 문학 작품의 소재가 되었다. 미국 소설가 리처드 후커의 ''매쉬: 세 명의 군의관에 대한 소설''은 전쟁 중 한국을 배경으로 한 블랙 코미디로, 이후 영화와 TV 시리즈로도 제작되어 큰 성공을 거두었다. 2013년 피나키 로이(Pinaki Roy)는 "''A World Turned Colder'': A Very Brief Assessment of Korean War Literature"라는 글에서 한국 전쟁을 다룬 다양한 문학 작품, 특히 소설들에 대한 비평적 분석을 시도했다.[18]

베트남 전쟁은 베트남 국내외 작가들에게 깊은 영향을 미쳤다. 베트남에서는 프랑스 식민 지배와 일본 점령 하에서 민족 해방 투쟁의 일환으로 문학 활동이 전개되었다. 1941년 인도차이나 공산당 주도로 구국 문학회가 설립되었고, 토호아이, 남까오 등 많은 작가들이 참여했다. 제1차 인도차이나 전쟁 시기에는 항불(抗佛) 문예 활동이 활발했으며, 아인 덕은 해방 전선 참여 경험을 살려 ''토지''(1964)를 썼다. 제2차 인도차이나 전쟁(베트남 전쟁) 시기 북베트남에서는 문학 역시 전쟁 수행에 기여할 것이 요구되었고, 항미(抗美) 전사를 그린 응우옌 응옥의 ''일어나는 조국''(1956), 사회주의 리얼리즘에 입각한 응우옌 득 투안의 ''불굴'', 응우옌 딘 티의 ''결괴'' 등이 발표되었다.[48] 1986년 도이머이 정책 이후에는 전쟁의 상처와 인간 자체에 대한 성찰을 담은 작품들이 등장했다. 응우옌 휘 팁의 "퇴역 장군"(1988)은 전후 생활에 고뇌하는 퇴역 장군이 중월 전쟁에 참전하는 이야기를 다루며, 바오 닌의 ''전쟁의 슬픔''(1991)은 베트남 전쟁 참전 병사의 고통을 그려 국내외적으로 높은 평가를 받았다.

미국에서는 베트남 전쟁 참전 경험을 그린 작품들이 다수 나왔다. 팀 오브라이언은 ''내가 전장에서 죽는다면''(1973), ''카치아트를 추적하며''(1978) 등에서 자신의 경험을 솔직하게 담아냈고, 미국 해병대 보도원으로 참전했던 구스타프 하스포드는 ''풀 메탈 재킷''(1979)에서 현실적인 전장의 모습을 묘사했다. 데이비드 머렐의 ''혼자 남은 군대''(1972)는 베트남 귀환병의 고뇌를 다루었으며, 이 소설을 원작으로 한 영화 람보 시리즈는 큰 인기를 얻었다. 베트남에서 미국으로 이주한 레 리 헤이스립은 자신의 전쟁 경험을 기록한 ''천국과 땅''(1989)을 썼고, 이는 올리버 스톤 감독의 베트남 전쟁 3부작 영화 중 하나로 만들어졌다.

일본 작가 중에서도 베트남 전쟁을 취재하고 작품을 남긴 이들이 있다. 특파원으로 활동했던 히노 게이조는 "저쪽"(1966) 등의 단편과 르포르타주를 발표했고, 카이코 켄은 종군 체험을 토대로 ''베트남 전사''(1965)와 장편 소설 ''빛나는 어둠''(1968) 등을 집필했다.

7. 베트남 전쟁과 이후의 전쟁 문학

제2차 세계 대전 이후, 베트남 전쟁은 전쟁 문학의 중요한 전환점이 되었다. 이 전쟁을 비롯하여 이란-이라크 전쟁, 한국 전쟁, 아프가니스탄 분쟁, 9.11 테러 이후의 테러와의 전쟁 등 다양한 현대 분쟁들이 소설의 주요 소재로 등장하며, 전쟁의 경험과 기억을 다루는 새로운 문학적 시도들이 이어졌다.

7. 1. 베트남 전쟁 소설

제2차 세계 대전 이후, 많은 소설가들이 베트남 전쟁에 주목했다. 그레이엄 그린의 ''조용한 미국인''은 1950년대 프랑스 식민지 시대를 배경으로 베트남 전쟁의 기원을 파헤친 첫 소설로 평가받는다. 팀 오브라이언의 ''그들이 가지고 다닌 것들''은 베트남 전쟁 경험을 짧은 이야기(비네트) 형식으로 엮어 소설처럼 읽히는 작품이다. 베트남 작가 바오 닌의 ''전쟁의 슬픔''은 베트남인의 시각에서 전쟁의 참상을 그린 가슴 아픈 기록으로 중요한 의미를 지닌다.[19]7. 2. 현대 전쟁 소설의 경향

제2차 세계 대전 이후, 많은 소설가들이 주목한 전쟁은 베트ナム 전쟁이다. 그레이엄 그린의 ''조용한 미국인''은 1950년대 프랑스 식민지 시대의 베트남을 배경으로 전쟁의 기원을 탐구한 초기 작품이며, 팀 오브라이언의 ''그들이 가지고 다닌 것들''은 비네트 형식을 통해 베트ナム 전쟁의 경험을 생생하게 전달한다. 베트남 작가 바오 닌의 ''전쟁의 슬픔''은 베트남인의 시각에서 전쟁의 참상을 그린 중요한 기록이다.[19]포스트모더니즘의 영향과 거대 전쟁의 부재 속에서, 현대 전쟁 소설가들은 기억과 시간의 불확실성이 전쟁 경험과 의미 해석에 미치는 영향에 주목했다. 영국의 패트 바커는 재생 3부작을 통해 제1차 세계 대전을 현대적 관점에서 재조명했으며, 이언 매큐언은 ''블랙 독스''와 ''속죄''에서 덩케르크 철수나 나치의 프랑스 침공 같은 제2차 세계 대전의 사건들을 회고적으로 다루었다. W. G. 제발트의 ''아우스터리츠''는 독일이 과거의 고통스러운 역사를 어떻게 마주해야 하는지에 대한 포스트모던적 성찰을 보여준다.

한편, 일부 현대 소설은 깊이 있는 주제 탐구보다는 액션과 음모에 초점을 맞춘다. 톰 클랜시의 ''붉은 10월''은 냉전 시대 잠수함 첩보전을 상세한 기술 묘사와 함께 그려냈고, 존 르 카레의 스파이 소설들은 종종 노골적인 전투 대신 관료주의적 암투가 벌어지는 현대의 전쟁 양상을 보여준다. 종말론적 기독교 소설 역시 현대 전쟁 소설의 한 경향으로, 선과 악의 우주적 대결을 그리며 팀 라헤이가 대표적인 작가이다. 많은 판타지 소설들도 전통적인 전쟁 서사를 차용하여 가상의 세계에서 벌어지는 전쟁을 묘사한다.

이란-이라크 전쟁 역시 소설가들의 관심을 끌었다. 이 전쟁의 경험과 기억은 독특한 전쟁 소설들을 탄생시켰는데, ''이란의 아들 누레딘''이나 ''어느 여성의 전쟁: 다(어머니)''와 같은 작품들은 전쟁의 참혹한 현실을 증언한다. 이들 중 상당수는 참전 용사들의 인터뷰와 회고록을 바탕으로 쓰였다.

9.11 테러 이후 문학계는 테러와의 전쟁이라는 동시대적 사건을 다루는 데 비교적 소극적이었으나, 크리스 클리브의 ''Incendiary''(2005)는 출간 직후 발생한 2005년 7월 7일 런던 폭탄 테러를 예견한 듯한 내용으로 주목받았다.[20] 팔레스타인 작가 가산 카나파니는 1948년 이스라엘 건국 (팔레스타인 입장에서는 알나크바) 당시 상황을 그린 '머나먼 방의 올빼미', 쿠웨이트 밀항을 시도하는 팔레스타인 난민들을 그린 '태양 아래의 남자들'(1963) 등 팔레스타인 문제와 관련된 작품을 남겼다.

한국 전쟁은 한국 문학에서 중요한 주제로 다뤄졌다. 전쟁 중에는 점령 하의 서울을 배경으로 한 염상섭의 '취우'(1952-53), 점령 하의 평양을 그린 한설야의 '대동강'(1952-54) 등이 발표되었다. 전후에는 전쟁의 후유증과 혼란, 군대 생활을 그린 '''병영 소설'''이 등장했다. 1970년대 이후에는 한국 전쟁을 본격적으로 다룬 대하소설들이 주목받았는데, 홍성원의 '무지개'(1974년 연재 시작)를 필두로 김원일의 '불의 제전'(1983), 조정래의 '태백산맥'(1983-89) 등이 대표적이다. 외국 작가의 작품으로는 한국 전쟁에 참전한 미군 야전 병원을 무대로 한 리처드 후커의 풍자 소설 'M\*A\*S\*H'(1968)가 있으며, 제인 앤 필립스의 '라크와 터마이트'(''Lark and Termite'', 2009)는 노근리 사건을 전사한 미군 병사의 자녀 시점에서 그렸다.

알제리 전쟁 당시 프랑스에서는 알제리 민족 해방 전선(FLN) 지지를 표명한 장폴 사르트르 등을 중심으로 "121인 선언"이 발표되는 등 지식인 사회의 격렬한 논쟁이 벌어졌으며, 특히 사르트르와 알베르 카뮈의 논쟁이 유명하다. 앨런 실리토는 '윌리엄 포스터즈의 죽음'(1965), '타오르는 나무'(1967)에서 영국 노동자가 알제리 민족 해방 전선에 참여하게 되는 과정을 그렸다.

쿠바 혁명의 지도자 체 게바라는 '혁명 전쟁 회고록'(1963)과 볼리비아 혁명 참여 경험을 담은 '게바라 일기'(1968)를 남겼다. 나이지리아 작가 치누아 아체베는 비아프라 전쟁 시기 사람들의 삶을 그린 "엉클 벤의 선택", "전시 하의 딸들"(1972) 등을 발표했다. 프레데릭 포사이드는 비아프라 전쟁 취재 경험을 바탕으로 르포 '비아프라 이야기'(1969)와 아프리카 용병을 다룬 소설 '용병'(1974)을 썼다. 크리샨 찬달의 "페샤와르 급행"은 제3차 인도-파키스탄 전쟁의 비극을 다룬다.

중남미 내전에 대한 미국의 개입은 루셔스 셰퍼드의 "살바도르"(1984)와 같은 작품에서 SF, 마술적 사실주의 기법을 통해 그려졌으며, 돈 윈슬로의 '개의 힘'(2006)은 마약 밀매 단속 이면에 숨겨진 미국 정부의 중남미 내전 개입 문제를 다룬다. 걸프 전쟁 중 미군의 이라크 병사 생매장 사건의 기억이 현대를 잠식하는 과정을 그린 차이나 미에빌의 "기초"(2004)도 주목할 만하다.

아프가니스탄에서는 1970년대 쿠데타부터 소련의 침공, 내전, 그리고 2001년 미국의 침공에 이르는 시기를 배경으로 한 칼레드 호세이니의 『연을 쫓는 아이』(2003)가 세계적인 베스트셀러가 되었다. 야스미나 카드라는 『카불의 제비들』(2002) 등을 통해 탈레반 치하 아프가니스탄 사람들의 고뇌를 그리며 전쟁과 테러의 근원을 탐구했다. 소련 침공 당시 아프가니스탄 구호 활동에 참여했던 도리스 레싱은 르포 『아프간의 바람』(1987)에서 난민과 무자헤딘과의 인터뷰를 통해 현장의 목소리를 전했다.

2001년 9.11 테러 이후, 미국에서는 사건 자체를 다룬 돈 드릴로의 『추락하는 남자』(2007)나, 조너선 사프란 포어의 『엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없이 가까운』(2005)과 같이 과거 전쟁의 비극(드레스덴 폭격, 히로시마 원폭 투하 등)과 연결 짓는 작품들이 나왔다. 테러 이후 시작된 이라크 전쟁 파병 군인의 경험을 그린 케빈 파워스의 『옐로우 버드』(2012)와 필 클레이의 『일시 귀환』(2014)은 베트남 전쟁을 다룬 『그들이 가지고 다닌 것들』에 비견되기도 한다. 리 카펜터의 『11일』(''Eleven Days'', 2013)은 중동에 파병된 아들의 실종을 겪는 어머니의 시점을 다루며, 파올로 조르다노의 『병사들의 육체』(2012)는 아프가니스탄 전쟁에 파병된 이탈리아 군인들을 그린다. 쓰시마 유코의 『갈대 배, 날았다』(2011)는 태평양 전쟁 당시 피난 경험을 바탕으로 아프가니스탄, 걸프, 이라크 전쟁 하의 어린이들에게 공감을 표한다. 시린 네자마피의 「살람」(2006)은 일본에 망명을 신청한 아프가니스탄 소녀의 이야기를 다룬다. 테러와의 전쟁 시기 CIA의 고문 문제를 다룬 배리 아이슬러의 『인사이드 아웃』(2010)처럼 스파이 소설 장르에서도 관련 소재가 다뤄지고 있다.

보스니아 전쟁을 배경으로는 보스니아인들의 운명을 그린 사샤 스타니시치의 『병사는 어떻게 축음기를 수리하는가』(2006), 분쟁 지역을 취재한 스페인 작가 아르투로 페레스 레베르테의 『전장의 화가』(2006), 테아 오브레흐트의 『타이거스 와이프』(2011) 등이 있다.

참조

[1]

서적

Ten Plays by Euripides

Bantam Classic

2006

[2]

문서

Random House blurb

[3]

뉴스

Obituary

https://www.theguard[...]

The Guardian

2005-07-11

[4]

문서

Obituary

[5]

문서

Obituary

[6]

서적

War and Aftermath: English Literature and its Background 1939-60

Oxford University Press

1993

[7]

서적

War and Aftermath

[8]

서적

War and Aftermath

[9]

서적

John Cowper Powys

Seren

1997

[10]

문서

Bombing of Gernika, Guernica (painting), Guernica

1937-04-26

[11]

간행물

Owen Glendower and the Dashing of Expectations

2005

[12]

문서

p.x

[13]

서적

Aspects of John Cowper Powys's 'Owen Glendower'

[14]

서적

[15]

서적

Heat of the Day

[16]

서적

Heat of the Day

[17]

서적

UKRAINE - In the Time of War: UKRAINE - When will Peace reign?

CreateSpace Independent Publishing Platform

2016-09-08

[18]

간행물

The Atlantic Literary Review Quarterly

2013-07-01

[19]

간행물

The Minds at War: Sensibilities in Select Vietnam War Novels

2008-10-01

[20]

뉴스

Dear Osama

https://www.nytimes.[...]

The New York Times

2005-08-21

[21]

서적

戦争の世紀を超えて

平凡社

2002

[22]

서적

戦争を読む 70冊の小説案内

岩波書店

2017

[23]

서적

抵抗の文学

岩波書店

1951

[24]

서적

水車小屋攻撃 他七篇

岩波文庫

2015

[25]

서적

戦争の文学

新潮社

1974

[26]

서적

ヘッセの生涯と作品

新潮文庫

1975

[27]

서적

ヘルマン・ヘッセ - 危機の詩人

新潮社

1974

[28]

서적

訳者あとがき

創元推理文庫

1973

[29]

서적

ホームズと推理小説の時代

筑摩書房

2018

[30]

서적

あとがき

新潮社

1955

[31]

서적

とどめの一撃

岩波文庫

1995

[32]

서적

戦争の映画史

[33]

서적

文學入門

河出書房

1951

[34]

서적

ダイヤモンド広場

岩波文庫

2019

[35]

서적

解説

中公文庫

2000

[36]

서적

芸術と戦争

産経新聞出版

[37]

서적

聖戦と戦時下の文学

[38]

서적

科学と戦争と海野十三

中央公論社

2004

[39]

서적

途絶えざる歌

平凡社

1999

[40]

서적

抵抗の文学

[41]

서적

坂口安吾

文藝春秋社

1996

[42]

서적

戦争文学を読む

朝日新聞出版

[43]

서적

祖父たちの零戦

講談社

[44]

서적

戦争文学を読む

朝日新聞出版

[45]

서적

戦争文学を読む

朝日新聞出版

[46]

서적

短篇集『恋人は悪魔、その他』序文

国書刊行会

2012

[47]

서적

あとがき

思索社

1978

[48]

서적

解説

新日本出版社

1975

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com