비잔틴 성상파괴운동

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

비잔틴 성상파괴운동은 8세기와 9세기에 걸쳐 비잔틴 제국에서 일어난 종교적, 정치적 논쟁으로, 성상 숭배를 금지하고 파괴하는 것을 핵심 내용으로 한다. 이 운동은 6세기부터 발전해 온 성인 숭배와 성상 사용에 대한 반발로 시작되었으며, 예수의 신성과 인성을 동시에 표현하는 성상의 적절성에 대한 신학적 논쟁을 거쳐 전개되었다. 726년 레오 3세의 성상 제거 명령으로 시작된 1차 성상파괴운동은 787년 제2차 니케아 공의회에서 성상 숭배가 복원되면서 일단락되었으나, 815년 레오 5세에 의해 2차 성상파괴운동이 재개되었다. 843년 테오도라 섭정 하에 콘스탄티노폴리스 공의회에서 성상 숭배가 최종적으로 복원되면서 성상파괴운동은 종식되었고, 비잔틴 미술에 큰 영향을 미쳤다. 이 운동은 또한 서방 교회와의 관계를 악화시키고, 동방 정교회의 문화와 신학에 깊은 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 싸움 - 야간 전투

야간 전투는 어둠 속에서 벌어지는 군사 작전으로 시야 제한, 아군 식별의 어려움, 심리적 요인 등 주간 전투와 다른 특징을 가지며, 고대부터 현대에 이르기까지 조명탄, 야간 투시경 등 기술 발전에 따라 중요성이 증대되어 전략과 전술, 등화 관제, 시계 확보, 적과 아군 식별, 은밀 행동 등이 중요한 요소로 작용한다. - 8세기 동로마 제국 - 20년의 무정부기

20년의 무정부기는 유스티니아누스 2세 말기부터 레온 3세 즉위까지 이어진 비잔티움 제국의 혼란기로, 여러 황제의 교체, 이슬람 세력의 침략, 내부 갈등을 겪으며 이사우리아 왕조의 시작과 함께 종식되었다. - 8세기 동로마 제국 - 이사브리아 왕조 치하의 동로마 제국

이사우리아 왕조 치하의 동로마 제국은 레오 3세가 창시하여 그의 후손들이 다스린 왕조 시대로, 이슬람 세력의 위협에 맞서 싸우고 성상 파괴 운동을 주도하며 동로마 제국 역사에 중요한 영향을 미쳤다.

2. 배경

6세기까지 기독교 예배는 성인들의 중재에 대한 믿음이 뚜렷하게 나타났다. 이러한 믿음은 삼위일체를 정점으로 성모 마리아(하나님을 낳은 자)와 성인들, 성직자 등의 위계질서 개념에 영향을 받았다. 초기 기독교인들은 축복이나 은총을 얻기 위해 성인이나 성모 마리아 같은 중재자에게 그리스도를 대신하여 중재를 요청하곤 했다.[8]

강력한 성례전적 성격과 육체적 현존의 중요성에 대한 믿음은 초기 기독교의 유물과 성상(성화상) 사용, 그리고 성인 중재에 대한 믿음과 결합되었다. 이 시기 동안 이미지 사용이 크게 증가했고, 교회 내에서는 반대도 점차 커졌다. 7세기는 비잔틴 제국에게 위기였으며, 성스러운 이미지 사용 확대를 촉진하고 그에 대한 반응을 불러왔다.

7세기 이슬람교의 부상은 성스러운 이미지 사용에 대한 논의를 촉발시켰다. 초기 이슬람은 종교적 상징 표현을 부적절하다고 강조했다. 비잔틴 제국과 이슬람 제국 간의 종교적 이미지에 대한 관점 차이는 비잔틴 제국 내 이미지 논쟁의 직접적인 원인으로 보기는 어렵다. 그러나 레온 3세가 시리아 출신이기에 이슬람의 영향을 받았을 가능성은 있다.[12]

성상파괴자들의 목표는[13] 예배에서 이미지 사용을 엄격히 금지하여 초기 교회로 회귀하는 것이었다. 이 논쟁은 신학적으로 예수의 두 본성을 중심으로 전개되었다. 성상파괴자들은[11] 성상이 메시아의 신성과 인간성을 동시에 나타낼 수 없다고 믿었다.

2. 1. 초기 기독교의 성상 수용

6세기까지 기독교 예배는 성인들의 중재에 대한 믿음이 뚜렷하게 나타났다. 이러한 믿음은 성인들의 위계질서 개념에 영향을 받았는데, 삼위일체가 정점에 있고, 그 뒤를 이어 테오토코스(Θεοτόκος, "하나님을 낳은 자") 또는 '미터 테우'(Μήτηρ Θεοῦ, “하나님의 어머니”)라고 불리는 성모 마리아, 성인들, 살아있는 성직자, 여성, 영적 장로, 그리고 나머지 사람들이 따랐다. 초기 기독교인들은 축복이나 신성한 은총을 얻기 위해 성인이나 테오토코스와 같은 중재자, 또는 거룩하다고 여겨지는 살아있는 동료 기독교인들에게 그리스도를 대신하여 중재를 요청하거나 기도하곤 했다.[8]강력한 성례전적 성격과 육체적 현존의 중요성에 대한 믿음은 초기 기독교 관습에서 유물과 성상(또는 성화상)의 사용과 함께 성인 중재에 대한 믿음과 결합되었다. 신자들은 그리스도나 저명한 성인과 순교자들의 육체적 현존으로 성화된 예루살렘의 성묘 교회와 같은 곳으로 순례를 떠났다. 유물은 그리스도, 동정녀 또는 성인의 것으로 추정되거나 접촉한 것으로 추정되는 물건으로, 이 시기 기독교 관습에서 널리 활용되었다. 유물은 신성의 육체적 현존을 제공했지만, 무한정 복제될 수 없었고, 신자들은 순례를 하거나 그런 유물을 가진 사람과 접촉해야 했다.[8]

이 기간 동안 이미지 사용이 크게 증가했고, 교회 내 많은 사람들 사이에서 점점 커지는 반대를 불러일으켰다. 모자이크와 그림 형태의 이미지는 교회, 가정 및 도시 문과 같은 곳에서 널리 사용되었으며, 유스티니아누스 1세의 통치 이후에는 점점 더 자체적인 영적 중요성을 띠게 되었고, 적어도 대중의 마음속에서는 자체적으로 능력을 가질 수 있다고 여겨졌다. "이미지는 대상 자체가 행동하거나 행동할 것으로 예상되는 방식으로 행동한다. 그것은 자신의 소망을 알리고... 복음적 가르침을 제정하고... 공격을 받으면 피를 흘리고... [그리고] 어떤 경우에는 무력으로 불신자로부터 자신을 방어한다..."[8]

이러한 경계를 모호하게 만드는 핵심 유물은 기원전 570년경에 기적적으로 만들어졌거나 "사람의 손으로 만들어지지 않은" 이미지인 ''아케이로포이에타''(ἀχειροποίητα)의 형태로 등장했다. 이러한 신성한 이미지는 접촉 유물의 한 형태였으며, 성상의 사용에 대한 신성한 승인을 증명하는 것으로 여겨졌다. 가장 유명한 두 가지는 에데사의 만디리온과 당시 콘스탄티노폴리스에 있던 카파도키아의 카물리아나 이미지였다. 후자는 이미 팔라듐으로 여겨졌는데, 페르시아-아바르의 626년 공방전에서 승리하고 콘스탄티노폴리스를 구원했는데, 당시 총대주교가 도시 성벽 주변에서 이를 과시했다. 둘 다 그리스도의 이미지였으며, 적어도 그 이야기의 일부 버전에서는 그리스도가 천에 얼굴을 대고 눌렀을 때 만들어졌다고 한다(나중의 서양의 베로니카의 수건과 토리노의 수의와 비교).[8]

2. 2. 이슬람의 발흥과 성상에 대한 관점

7세기 이슬람교가 부상하면서 성스러운 이미지 사용에 대한 논의가 촉발되었다. 초기 이슬람은 종교적인 상징적 표현을 부적절하다고 강조했다. 이전 학설에는 비잔티움 제국의 황제들이 초기 칼리파 국가의 성공을 보고, 이슬람의 비상징주의와 대조되는 비잔티움 제국의 이미지 사용이 신을 화나게 했다고 결론 내렸다는 주장이 있었다. 그러나 이는 전적으로 타당하지 않다. 성상파괴운동이 발발하기 전 수년 동안 이미지는 사용이 증가했을 것이다.[11]695년 유스티니아누스 2세가 금화 앞면에 그리스도의 전신 이미지를 새겨 넣은 사건은 주목할 만한 변화였다. 이 변화가 성상파괴주의자들의 의견에 어떤 영향을 미쳤는지는 불분명하지만, 칼리프 압드 알 말리크 이븐 마르완은 기존에 채택했던 비잔티움 화폐 유형을 완전히 버리고 문자만 있는 순수한 이슬람 화폐를 시작하게 만들었다.[11] 이는 한 제국이 다른 제국을 모방하려는 것이라기보다, 이미지 옹호와 반대라는 두 개의 대립하는 진영이 각자의 입장을 주장한 것으로 보인다.

더욱 놀라운 것은 이슬람 성상파괴운동이 종교적 이미지만이 아니라 살아있는 사람이나 동물의 모든 묘사를 거부했다는 점이다. 반면 비잔티움 제국의 성상모반은 이미지의 성스러운 존재 여부에만 관심을 가졌다. 따라서 이슬람의 부상은 이미지가 지적 질문과 토론의 최전선에 놓이는 환경을 조성했을 수는 있지만, 이슬람 성상파괴운동이 비잔티움 제국의 이미지 논쟁 발전에 직접적인 원인이 되었다고 보기는 어렵다. 실제로 이슬람 영토는 성상 옹호자 난민들의 피난처가 되었다.[11] 그러나 레온 3세가 시리아 출신이기 때문에 이슬람의 믿음과 관습에 영향을 받아 첫 번째 이미지 제거에 영감을 받았을 수 있다는 주장도 있다.[12]

2. 3. 신학적 논쟁의 배경

6세기까지 기독교 예배는 성인들의 중재에 대한 믿음을 발전시켰다. 이러한 믿음은 성인들의 위계질서에 영향을 받았는데, 그 정점에는 삼위일체가 있었고, 성모 마리아(하나님을 낳은 자 또는 ''미터 테우''(“하나님의 어머니”))가 그 뒤를 이었다. 그 뒤로는 성인, 살아있는 성직자, 여성, 영적 장로, 그리고 나머지 인류가 따랐다. 따라서 초기 기독교인들은 축복이나 신성한 은총을 얻기 위해 성인이나 테오토코스 같은 중재자나 거룩하다고 믿어지는 사람들에게 그리스도를 대신하여 중재를 요청하거나 기도하곤 했다.[8]강력한 성례전적 성격과 육체적 현존의 중요성에 대한 믿음은 초기 기독교 관습에서 유물과 성상(또는 성화상)의 사용과 함께 성인 중재에 대한 믿음과 결합되었다. 신자들은 그리스도나 저명한 성인과 순교자들의 육체적 현존으로 성화된 곳(예: 예루살렘의 성묘 교회)으로 순례를 떠났다. 유물(성스러운 물건)은 그리스도, 동정녀 또는 성인의 것으로 추정되거나 접촉한 것으로, 이 시기 기독교 관습에서 널리 활용되었다. 유물은 숭배의 확고한 부분이었고 신성의 육체적 현존을 제공했지만, 무한정 복제될 수 없었고, 여전히 신자들은 순례를 하거나 그런 유물을 가진 사람과 접촉해야 했다.[8]

이 기간 동안 이미지 사용이 크게 증가했고, 교회 내 많은 사람들 사이에서 점점 커지는 반대를 불러일으켰다. 모자이크와 그림 형태의 이미지는 교회, 가정 및 도시 문과 같은 곳에서 널리 사용되었으며, 유스티니아누스 1세의 통치 이후에는 점점 더 자체적인 영적 중요성을 띠게 되었고, 적어도 대중의 마음속에서는 자체적으로 능력을 가질 수 있다고 여겨졌다.[8] 이러한 경계를 모호하게 만드는 핵심 유물은 기원전 570년경에 기적적으로 만들어졌거나 "사람의 손으로 만들어지지 않은" 이미지인 ''아케이로포이에타''였다. 이러한 신성한 이미지는 접촉 유물의 한 형태였으며, 성상의 사용에 대한 신성한 승인을 증명하는 것으로 여겨졌다. 가장 유명한 두 가지는 에데사의 만디리온과 카파도키아의 카물리아나 이미지였다. 후자는 이미 팔라듐으로 여겨졌는데, 페르시아-아바르의 626년 공방전에서 승리하고 콘스탄티노폴리스를 구원했는데, 당시 총대주교가 도시 성벽 주변에서 이를 과시했다. 둘 다 그리스도의 이미지였으며, 적어도 그 이야기의 일부 버전에서는 그리스도가 천에 얼굴을 대고 눌렀을 때 만들어졌다고 한다.[8] G. E. 폰 그루네바움은 "8세기와 9세기의 성상파괴운동은 기독교의 신성에 대한 개념의 영성에서 그 뿌리를 둔 운동의 절정으로 보아야 한다"고 말했다.[9]

7세기의 사건들은 비잔틴 제국에게 주요 위기의 시기였으며, 성스러운 이미지의 사용 확대를 위한 촉매 역할을 했고, 그에 대한 반응에 극적인 변화를 가져왔다. ''아케이로포이에타''가 증상이었는지 원인이었는지와 관계없이, 6세기 후반에서 8세기는 사람의 손으로 만들어지지 않은 이미지와 사람의 손으로 만들어진 이미지 사이의 경계가 얇아지는 것을 목격했다. 그리스도, 테오토코스, 성인들의 이미지는 유물, 접촉 유물 및 ''아케이로포이에타''와 마찬가지로 신에게 접근하는 통로로 여겨지게 되었다. 신자는 성스러운 형상의 이미지 앞에서 기도함으로써 거룩함에 가까워져 기도가 증폭되었다. 이러한 변화는 7세기의 불안 속에서 신자들이 신성한 지원을 받을 수 있도록 하는 필요에 대응하는 기독교 예배의 주요하고 유기적인 발전으로 보인다. 692년의 [https://sourcebooks.fordham.edu/basis/trullo.asp 퀴니섹스트 공의회]는 이미지에 기도를 해야 한다고 명시적으로 말하지 않았지만, 그리스도의 이미지가 그의 인간적 화신을 증언하기 위해 그를 인간의 형태로 묘사해야 한다고 말했다.[38] 예수께서 인간으로 자신을 나타내셨기 때문에 성인 및 다른 인간의 이미지를 만드는 것과 마찬가지로 그의 이미지를 만드는 것도 허용되었다.[10]

7세기에 이슬람의 부상은 또한 성스러운 이미지의 사용에 대한 어느 정도의 고려를 불러일으켰다. 초기 이슬람의 믿음은 상징적 표현의 부적절성을 강조했다. 이미지는 성상파괴운동이 발발하기 전 몇 년 동안 사용이 증가했을 것이다.[11] 한 가지 주목할 만한 변화는 695년에 유스티니아누스 2세가 금화의 앞면에 그리스도의 전신 이미지를 새겨 넣었을 때였다. 성상파괴주의자들의 의견에 미친 영향은 알려지지 않았지만, 이 변화는 확실히 칼리프 압드 알-말리크 이븐 마르완이 비잔틴 화폐 유형을 이전부터 채택했던 것을 완전히 깨고 문자만 있는 순수한 이슬람 화폐를 시작하게 했다.[11] 더욱 놀라운 것은 이슬람 성상파괴운동이 종교적 이미지만이 아니라 살아있는 사람이나 동물의 모든 묘사를 거부했다는 사실이다. 대조적으로, 비잔틴 성상모반은 이미지의 성스러운 존재 여부에만 관심을 가졌다. 따라서 이슬람의 부상은 이미지가 지적 질문과 토론의 최전선에 서 있는 환경을 만들었을 수 있지만, 이슬람 성상파괴운동은 비잔틴 이미지 논쟁의 발전에 직접적인 인과적 역할을 한 것으로 보이지 않는다. 사실 이슬람 영토는 성상 옹호자 난민들의 피난처가 되었다.[11] 그러나 레오 3세가 시리아 출신이기 때문에 이슬람의 믿음과 관습의 영향을 받았을 수 있으며, 이는 그의 첫 번째 이미지 제거에 영감을 주었을 수 있다는 주장도 있다.[12]

성상파괴자들의 목표는[13] 예배에서 이미지에 대한 엄격한 반대로 교회를 되돌리는 것이었다. 신학적으로, 이 논쟁의 한 측면은, 당시 기독교 신학의 대부분과 마찬가지로, 예수의 두 본성을 중심으로 전개되었다. 성상파괴자들은[11] 성상은 메시아의 신성과 인간성 모두를 동시에 나타낼 수 없고, 단지 분리해서만 나타낼 수 있다고 믿었다. 예수님을 순전히 육체적으로 묘사하는 성상은 네스토리우스주의가 될 것이고, 그분을 인간과 신으로 모두 보여주는 것은 두 본성을 하나의 혼합된 본성으로 혼동하지 않고서는 그렇게 할 수 없을 것이며, 이는 단성론이므로 모든 성상은 따라서 이단이었다.[14] 레오 3세는 두 번째 계명에서 보여지는 모세 율법에 대한 지나친 행위를 언급하는 설교를 연설했다.[15]

3. 전개

726년 여름, 에게해의 테라 섬과 테라시아 사이에서 대규모 해저 화산 폭발이 일어났다. 이로 인해 쓰나미가 발생하고 많은 인명 피해가 발생했다. 레오 3세를 포함한 많은 사람들은 이를 신의 심판으로 해석하고, 성상 사용이 죄라고 결론 내렸다.[26][27]

고전적인 설명에 따르면, 726년과 730년 사이 어느 시점에 비잔틴 황제 레오 3세는 콘스탄티노폴리스 대궁전의 칼케 문 위에 있던 그리스도 성상을 제거하고 십자가로 대체하라고 명령했다. 이 작업에 배정된 사람들 중 일부는 성상 숭배자들에 의해 살해되었다. 레오는 종교적 성상 숭배를 금지하는 칙령을 내렸다. 그는 성상 숭배를 "우상 숭배의 기술"이라고 묘사했다.[27] 콘스탄티노폴리스의 게르마노스 1세 콘스탄티노폴리스 총대주교는 이 금지령 이후 사임하거나 폐위되었다. 게르마노스는 성상 금지가 교회가 오랫동안 오류를 범했고, 유대인과 무슬림에게 유리하게 작용할 것이라고 우려했다.[28]

그러나 이러한 해석은 현재 의심을 받고 있으며, 논쟁과 갈등은 처음에는 황실보다는 지방에서 시작되었을 수 있다. 720년대와 730년대에 콘스탄티노폴리스 총대주교 게르마노스가 나콜레이아의 주교 콘스탄틴과 클라우디우폴리스의 토마스에 관해 쓴 편지가 남아 있다. 게르마노스는 이미지 숭배에 대한 의문을 제기한 부하들의 행동을 한탄하며, "이제 온 도시와 수많은 사람들이 이 문제로 상당한 동요를 겪고 있다"고 불평한다. 그는 레오 3세를 이미지의 친구라고 언급하며, 레오 3세가 왜 비잔틴 역사에서 주 성상파괴자로 묘사되었는지에 대한 의문을 남긴다. 레오 3세 통치에 대한 거의 모든 증거는 그의 통치보다 훨씬 후에 쓰여진 스테판 더 영거의 생애와 테오파네스 고백자의 연대기 등 성상 옹호적인 자료에서 파생되었다.

이 초기 기간 동안 양측의 우려는 신학보다는 실제 증거와 효과와 더 관련이 있는 것으로 보인다. 처음에는 교회 회의가 없었고, 성상을 제거하거나 파괴하라고 요청한 저명한 총대주교나 주교도 없었다. 레오는 이미지를 파괴하거나 가리는 과정에서 "종교적인 인물로 장식된 귀중한 교회 식기, 제단 천, 유물"을 몰수했지만, 전 총대주교나 성상 옹호 주교에 대해 심각한 조치를 취하지 않았다.[27]

서방에서는 교황 그레고리오 3세가 로마에서 두 차례의 시노드를 열어 레오의 행동을 비난했고, 레오는 칼라브리아와 시칠리아에 있는 교황 영지를 몰수하여 일리리쿰 교구와 함께 교황의 통치에서 분리하여 콘스탄티노폴리스 총대주교의 통치를 받게 했다.[29]

레오 5세는 815년에 두 번째 성상 파괴 시기를 시작했는데, 이는 군사적 실패를 신의 불쾌감을 나타내는 지표로 여기고, 콘스탄티누스 5세의 군사적 성공을 재현하려는 열망에 의해 동기 부여되었을 수 있다. 비잔틴 제국은 불가리아 칸 크룸에게 굴욕적인 패배를 겪었고, 그 과정에서 황제 니케포로스 1세가 전투에서 사망하고 황제 미카일 1세 랑가베가 퇴위를 강요받았다. 813년 6월, 레오 5세 즉위 한 달 전, 군인들이 성 사도 교회 황실 묘지에 침입하여 콘스탄티누스 5세의 석관을 열고 그에게 제국을 구해달라고 간청했다.[32]

레오 5세는 즉위 직후 사제, 수도사, 원로원 의원 등 다양한 사람들과 함께 성상 파괴 부활 가능성에 대해 논의하기 시작했다. 그는 조언자들에게 "이미지를 받아들여 숭배한 황제들은 반란이나 전쟁에서 죽었지만, 이미지를 숭배하지 않은 사람들은 모두 자연사했고, 죽을 때까지 권력을 유지했으며, 성 사도 교회 황실 묘지에 모든 영예를 받으며 안장되었다"고 말했다.[32]

레오는 수도사들로 구성된 "위원회"를 임명하여 "옛 책을 살펴보고" 이미지 숭배에 대한 결정을 내리도록 했다. 그들은 곧 754년 성상 파괴 공의회 회의록을 발견했다. 레오 지지자들과 니케포로스 총대주교가 이끄는 성상 숭배 옹호 성직자들 사이의 논쟁은 해결되지 않았다. 레오는 성상 파괴주의 입장을 확신하고, 레오 3세가 제거했다고 주장되는 찰케 문 아이콘을 십자가로 대체했다. 815년, 하기아 소피아에서 열린 공의회를 통해 성상 파괴가 공식화되었다.

미카일 2세는 824년 카롤링거 황제 경건왕 루이에게 보낸 서한에서 교회 내 이미지 숭배와 아이콘을 유아 세례 대부로 삼는 관행을 개탄하며, 754년 성상 파괴 공의회 법령을 확인했다.

테오필루스의 사후, 그의 아내 테오도라는 아들 미카일 3세의 섭정으로서 843년 콘스탄티노폴리스 공의회에서 테오필루스를 정죄하지 않는다는 조건으로 성상 숭배 복원을 주재했다. 그 이후로 대사순절 첫 번째 일요일은 정교회와 비잔틴 전례 가톨릭 교회에서 "정통성의 승리" 축제로 기념된다.

3. 1. 1차 성상파괴운동 (730-787)

726년에서 730년 사이, 비잔틴 황제 레오 3세는 콘스탄티노폴리스 대궁전 입구인 칼케 문 위에 있던 그리스도 성상을 제거하고 십자가로 대체하라고 명령했다.[26] 이 과정에서 성상 숭배를 지지하던 사람들이 작업자들을 살해했다. 레오 3세는 종교적 이미지 숭배를 금지하는 칙령을 내렸는데, 이는 무슬림과의 군사적 패배와 테라 화산 폭발을 신의 분노로 여겼기 때문으로 보인다.[26] 그는 이미지 숭배를 "우상 숭배의 기술"이라고 묘사했다.[27]콘스탄티노폴리스의 게르마노스 1세 콘스탄티노폴리스 총대주교는 이 칙령에 반대하여 사임하거나 폐위되었다.[28] 그는 성상 금지가 교회가 오랫동안 오류를 범했음을 의미하며, 유대인과 무슬림에게 유리하게 작용할 것을 우려했다.[28]

720년대와 730년대에 게르마노스 총대주교는 나콜레이아의 주교 콘스탄틴과 클라우디우폴리스의 토마스에게 서한을 보내 이미지 숭배를 옹호하고 그들의 행동을 비판했다. 그는 "온 도시와 수많은 사람들이 이 문제로 상당한 동요를 겪고 있다"고 언급했다.

레오 3세의 실제 성상 숭배에 대한 견해는 불분명하며, 논쟁 초기에는 황제의 개입이 크지 않았을 가능성이 있다. 레오 3세의 통치에 대한 대부분의 증거는 후대의 성상 옹호적인 자료에서 비롯되었으며, 특히 스테판 더 영거의 생애와 테오파네스 고백자의 연대기에서 비롯되었다.

초기 논쟁은 신학적 문제보다는 실제적인 증거와 효과에 더 중점을 두었다. 레오 3세는 종교적인 인물로 장식된 귀중품을 몰수했지만, 성상 옹호 주교들에 대한 심각한 조치는 취하지 않았다.[27]

교황 그레고리오 3세는 로마에서 두 차례의 시노드를 열어 레오 3세의 행동을 비난했다. 이에 레오 3세는 칼라브리아와 시칠리아의 교황 영지를 몰수하고 일리리쿰 교구를 콘스탄티노폴리스 총대주교의 관할로 옮겼다.[29]

콘스탄티누스 5세는 754년 히에리아 공의회를 소집하여 성상파괴주의를 지지했다. 이 공의회는 "살아있는 창조물을 묘사하는 불법적인 그림"을 비난하고 성상 제작자에게 저주를 선언했다.[31] 그러나 이 공의회는 다섯 총대주교의 대표가 참석하지 않아 정당성을 인정받지 못했다.[31]

다마스쿠스의 요한은 성상파괴에 대한 주요 반대자 중 한 명이었다. 수도원은 성상 지지자들의 비밀 요새였다는 주장이 있지만, 논란의 여지가 있다. 콘스탄티누스 5세는 수도원을 공격하고 유물을 파괴했으며, 수도사들을 박해했다.

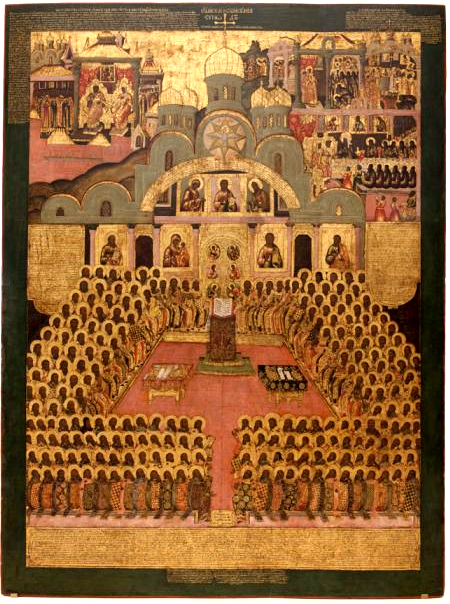

아테네의 이레네는 콘스탄티누스 6세의 섭정으로서 787년 제2차 니케아 공의회를 소집하여 성상 숭배를 복원했다. 이 공의회는 히에리아 공의회의 결정을 뒤집고 제7차 공의회로 불리게 되었다. 동방 정교회는 이 공의회를 마지막 진정한 공의회로 간주한다.

787년 10월 13일, 제2차 니케아 공의회는 성상에 대한 존경을 결의했다.

3. 2. 2차 성상파괴운동 (814-843)

레오 5세 황제는 815년에 두 번째 성상 파괴 시기를 시작했다. 이는 군사적 실패를 신의 불쾌감을 나타내는 지표로 여기고, 콘스탄티누스 5세의 군사적 성공을 재현하려는 열망에서 비롯되었을 수 있다. 비잔틴 제국은 불가리아 칸 크룸에게 굴욕적인 패배를 당했고, 그 과정에서 황제 니케포로스 1세가 전투에서 사망하고 황제 미카일 1세 랑가베가 퇴위당했다.[32] 813년 6월, 레오 5세 즉위 한 달 전, 군인들이 성 사도 교회 황실 묘지에 침입하여 콘스탄티누스 5세의 석관을 열고 그에게 제국을 구해달라고 간청했다.[32]

레오 5세는 즉위 직후 성상 파괴 부활 가능성에 대해 논의하기 시작했다. 그는 조언자들에게 다음과 같이 말했다.

> 이미지를 받아들여 숭배한 모든 황제들은 반란이나 전쟁에서 죽음을 맞이했다. 그러나 이미지를 숭배하지 않은 사람들은 모두 자연사했고, 죽을 때까지 권력을 유지했으며, 성 사도 교회 황실 묘지에 모든 영예를 받으며 안장되었다.[32]

레오는 "위원회"를 임명하여 "옛 책을 살펴보고" 이미지 숭배에 대한 결정을 내리도록 했다. 그들은 754년 성상 파괴 공의회 회의록을 발견했다. 레오 지지자들과 성상 숭배 옹호 성직자들 사이의 논쟁이 있었지만, 해결되지 않았다. 레오는 성상 파괴주의 입장을 확신하고, 레오 3세가 제거했다고 주장되는 찰케 문 아이콘을 십자가로 대체했다. 815년, 하기아 소피아에서 열린 공의회를 통해 성상 파괴가 공식화되었다.

미카일 2세는 824년 카롤링거 황제 경건왕 루이에게 보낸 서한에서 교회 내 이미지 숭배와 아이콘을 유아 세례 대부로 삼는 관행을 개탄하며, 754년 성상 파괴 공의회 법령을 확인했다.

테오필루스의 사후, 그의 아내 테오도라는 아들 미카일 3세의 섭정으로서 843년 콘스탄티노폴리스 공의회에서 테오필루스를 정죄하지 않는다는 조건으로 성상 숭배 복원을 주재했다. 그 이후로 대사순절 첫 번째 일요일은 정교회와 비잔틴 전례 가톨릭 교회에서 "정통성의 승리" 축제로 기념된다.

4. 주요 논쟁

7세기 이슬람의 등장은 종교적 이미지 사용에 대한 논쟁을 촉발시켰다. 초기 이슬람은 상징적 표현을 부적절하다고 강조했고, 이는 비잔틴 제국 내에서도 성상에 대한 논쟁을 불러일으켰다.

6세기까지 기독교 예배는 성인들의 중재에 대한 믿음이 발전했고, 유물과 성상(성화상)을 통해 신성한 은총을 얻고자 했다. 특히, 기적적으로 만들어진 ''아케이로포이에타''는 성상의 사용에 대한 신성한 승인을 증명하는 것으로 여겨졌다. 대표적인 예로 에데사의 만디리온과 카파도키아의 카물리아나 이미지가 있다.

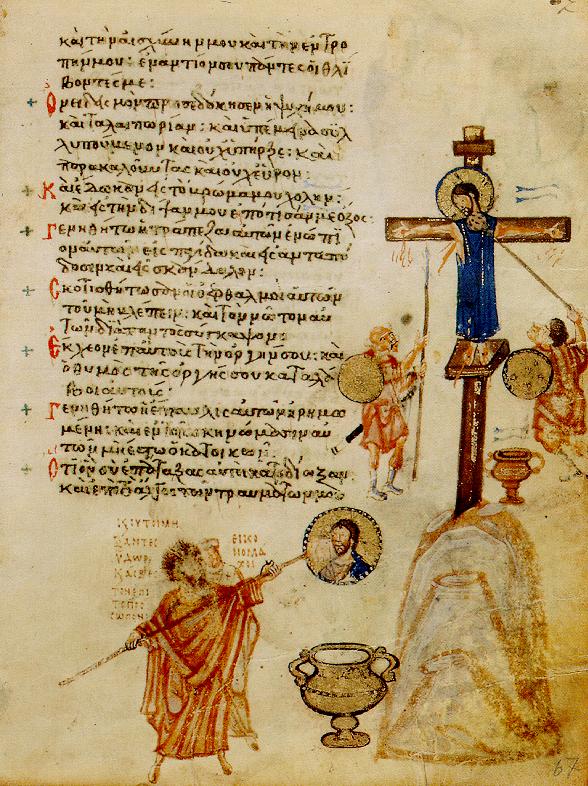

그러나 성상 사용이 증가하면서 교회 내에서 반대도 커졌다. 성상파괴론자들은 성상 제작과 숭배를 우상 숭배로 간주하고, 성경과 초기 교회의 전통을 근거로 성찬례만이 예수의 유일하고 참된 종교적 이미지라고 주장했다. 또한, 종교적인 목적으로 성상을 사용하는 것은 이교도적 관행으로의 회귀로 여겼다.

반면, 성상옹호론자들은 성육신을 통해 보이는 존재가 된 그리스도를 묘사하는 것은 정당하다고 주장했다. 이들은 성상이 단순한 우상이 아니라 실제 인물들을 묘사하며, 다마스쿠스의 요한은 성상에 대한 숭배와 존경을 구별했다.

성상파괴운동은 조직화된 교회와 제국 당국이 대중적 관행에 대한 제도적 통제를 되찾으려는 노력으로 볼 수 있다.

4. 1. 성상파괴론자들의 주장

성상파괴론자들은 성상 제작과 숭배를 우상 숭배로 간주하고, 성경과 초기 교회의 전통을 근거로 성상 숭배에 반대하는 논리를 제시하였다. 성상파괴론자들의 주장은 대부분 성상 숭배론자들의 저작에서 인용 또는 요약 형태로 남아있어, 그들의 주장을 온전히 파악하기는 어렵다. 그러나 주요 신학적 논쟁은 성상 숭배론자들이 반박을 위해 성상파괴론자들의 입장을 기록해야 했기에 그 증거가 남아있다.성상파괴론자들의 주요 주장은 다음과 같다.

# 성상파괴운동은 예수나 성자를 묘사하기 위한 모든 무생물 이미지(예: 그림 또는 조각상) 제작을 비난했다. 754년에 열린 성상파괴 종교회의는 다음과 같이 선언했다.

> 성 삼위grc의 이름으로, 우리는 만장일치로 선언한다. 모든 재료와 색으로 화가들의 사악한 예술로 만들어진 모든 기독교 교회의 형상은 거부되고 제거되며 저주받을 것이다.... 만일 누구든지 육화 이후에 말씀의 신성한 형상(χαρακτήρgrc, ''kharaktír'' - 성격)을 물질적인 색으로 묘사하려는 자는 하느님의 적이다. ...만일 누구든지 가치 없는 물질적인 색으로 무생물 그림에 성자들의 형상을 묘사하려 한다면(이 개념은 헛되고 악마가 도입한 것이다), 오히려 그들의 덕을 자신 안에서 살아있는 이미지로 나타내지 않는다면, 그는 하나님의 적이다.[33]

# 성상파괴론자들에게 유일하게 허용된 "성상"은 성찬례였다. 즉, 정교회와 가톨릭 교리에 따르면, 성찬례는 그리스도의 몸과 피이기에 예수의 유일하고 참된 종교적 이미지라고 보았다. 그들은 나무와 페인트는 영과 생명이 없는 것으로 간주했다.

# 성상파괴론자들은 예수의 참된 이미지는 그의 신성한 본성(볼 수도 없고 파악할 수도 없기에 불가능함)과 인간적인 본성(가능함)을 모두 나타낼 수 있어야 한다고 보았다. 그러나 예수의 성상을 만듦으로써 그의 인간적 본성과 신성한 본성을 분리하거나 (네스토리우스주의grc로 간주), 인간적 본성과 신성한 본성을 혼동하여 하나로 간주하는 것 (단성론grc으로 간주)이라고 주장했다.

# 성상파괴론자들은 종교적인 목적으로 성상을 사용하는 것은 교회에서 부적절한 혁신이며 이교도적 관행으로의 회귀로 여겼다.

> 사탄grc은 인간을 오도하여 창조주 대신 피조물을 숭배하게 했다. 모세의 율법과 예언자들은 이 파멸을 제거하기 위해 협력했다... 그러나 이전에 언급된 악의 조작자...는 점차 기독교의 외관 아래 우상 숭배를 되돌렸다.[34]

# 또한 성상 사용은 종교적 이미지에 반대하는 기록이 있는 고대 교회 전통에서 벗어난 것으로 간주되었다.

- 스페인 엘비라 종교회의의 36조는 "경배하고 숭배하는 것을 벽에 그리지 않도록 이미지가 교회에 있어서는 안 된다는 것이 좋게 여겨졌다"고 명시하고 있다.[35]

- 카이사레아의 에우세비우스는 콘스탄티아 (콘스탄티누스 황제의 누이)에게 보낸 편지에서 "변형 전 그리스도의 순수한 인간적 형상을 묘사하는 것은 하나님의 계명을 어기고 이교적 오류에 빠지는 것이다"라고 말했을 수 있다.

- 살라미스의 에피파니우스 주교는 예루살렘의 요한 주교에게 보낸 편지 51 (c. 394)에서 교회 내의 이미지를 어떻게 찢어 버렸는지 설명하고, 다른 주교에게 그러한 이미지가 "우리 종교에 반대한다"고 훈계했다.[36] 그러나 이 편지의 진위 또한 오랫동안 논쟁의 대상이 되었으며, 여전히 불확실하다.

기독교가 종교적 이미지의 전통을 가진 이방인들 사이에서 점점 더 널리 퍼지고, 특히 콘스탄티누스의 개종(c. 312) 이후 기독교의 합법화, 그리고 그 세기 말 로마 제국의 국교로 기독교가 확립되면서, 많은 새로운 사람들이 이미지로 장식되기 시작한 새로운 대형 공공 교회로 들어왔다. 이는 제국과 이교도적 이미지를 부분적으로 차용한 것이었다. "심판의 보좌에 앉아 있는 전능하신 주로서의 그리스도의 묘사는 제우스의 그림에 빚진 바가 있었다. 하나님의 어머니의 초상은 숭배받는 어머니 여신의 이교적 과거와 완전히 무관하지 않았다. 대중의 마음속에서 성자들은 영웅과 신들이 수행했던 역할을 채우게 되었다."[37]

비잔틴 성상 파괴 운동의 주요 신학적 반대자는 다마스쿠스의 요한과 테오도르 스투디테였다.

4. 2. 성상옹호론자들의 주장

성상옹호론자들은 성육신을 통해 보이는 존재가 된 그리스도를 묘사하는 것은 정당하다고 주장했다. 이들은 성상이 단순한 우상이 아니라 실제 인물들을 묘사한다는 점을 강조했다. 또한, 성상 숭배를 옹호하는 교부들의 저술과 전통을 근거로 제시했다.[10]- 성경적 근거: 성상옹호론자들은 구약성경에서 하나님이 모세에게 언약궤 뚜껑 위에 두 개의 금 그룹 조각상을 만들라고 지시하고(출애굽기 25:18-22), 성소 휘장에 그룹들을 수놓으라고(출애굽기 26:31) 명한 것을 근거로 들었다. 또한 성막 천막의 벽과 지붕에도 그룹 천사의 그림을 수놓으라는 지시(출애굽기 26:1)를 받았다고 주장했다.

- 성육신: 성상옹호론자들은 하나님의 형상을 금지하는 성경적 계명이 삼위일체의 제2위이신 예수의 성육신으로 대체되었다고 주장했다. 즉, 예수는 보이는 물질로 육화된 하나님이므로, 보이지 않는 하나님을 묘사하는 것이 아니라 육신으로 나타난 하나님을 묘사하는 것이라고 주장했다.[38]

- 우상과의 차이: 성상옹호론자들은 우상은 실체가 없는 사람들을 묘사하는 반면, 성상은 실제 인물들을 묘사한다고 주장했다. 즉, 우상이 거짓 신들을 나타내기 때문에 우상인 것이지, 이미지이기 때문에 우상인 것은 아니라고 주장했다. 그리스도나 다른 실제 사람들의 이미지는 우상이 될 수 없다고 보았다.

- 구전 전통: 성상옹호론자들은 성상들이 기록되지 않은 구전 전통의 일부이며, 바실 대제 등을 인용하여 교리에서 권위 있는 것으로 가톨릭과 정교회에서 승인되었다고 주장했다. 또한, 성상들을 옹호하는 교부들의 저술을 지적했다.

- 교회와 국가의 관계: 성상옹호론자들은 성상을 숭배해야 하는지 여부와 같은 결정은 황제가 교회에 강요하는 것이 아니라 공의회에 소집된 교회에 의해 적절하게 이루어져야 한다고 주장했다. 또한, 황제의 초상화는 흔하고 성상파괴자들이 이에 반대하지 않았기 때문에, 인간 황제에게 주어지는 존경을 하나님께 거부하는 것은 어리석다고 주장했다.

다마스쿠스의 요한은 물질을 숭배하는 것이 아니라 "오히려 물질의 창조주를 숭배한다"고 선언하면서, "구원이 나에게 도래한 물질을, 마치 신성한 에너지와 은총으로 가득 찬 것처럼 존경한다"고 덧붙였다. 그는 복음서가 기록된 잉크, 이미지의 페인트, 십자가의 나무, 예수의 몸과 피 등을 예로 들었다.[14] 이러한 숭배와 존경의 구별은 성상 옹호자들의 논쟁에서 핵심이었다.

5. 영향

비잔틴 성상파괴운동은 비잔틴 제국뿐만 아니라 서방 교회, 그리고 동방 정교회 문화권 전체에 걸쳐 광범위한 영향을 미쳤다.

비잔틴 제국 내 변화 (요약):

- 미술 작품 파괴: 종교적 성상 파괴, 세속적 장면으로 대체. 하기아 이레네, 니케아의 교회 등에서 변화 확인.

- 지역적 차이: 제국 동부에 집중, 서부(키클라데스 제도)는 성상파괴주의, 동부(키프로스)는 성상 숭배.

서방 교회와의 관계 변화:유스티니아누스 1세 이후 로마 교황이 콘스탄티노플 황제에 의해 임명되거나 확인받던 비잔틴 교황 시대는 성상파괴운동으로 인해 막을 내렸다. 서방 교회는 성상 파괴에 거의 동조하지 않았고, 로마는 성상 옹호 입장을 고수했다.[1]

교황 그레고리오 2세는 유스티니아누스 2세와 692년 퀴니섹스트 공의회의 결정으로 발생한 문제를 해결하기 위해 콘스탄티노플을 방문했는데, 이는 1969년까지 교황이 콘스탄티노플을 방문한 마지막 사례였다. 퀴니섹스트 공의회에는 서방 성직자들이 참석하지 않아 갈등이 있었다.[1]

성상 파괴 논쟁은 교황과 황제 간의 관계를 악화시켰다. 교황 그레고리오 3세는 모든 성상 파괴주의자들을 파문했고, 황제는 로마에 군대를 보냈으나 실패했다. 754년 황제는 시칠리아, 칼라브리아, 일리리아의 교황령 재산을 몰수했고, 같은 해 교황 스테파노 2세는 프랑크 왕국과 동맹을 맺어 비잔틴 제국에 대한 교황의 지원이 끝났음을 알렸다.[1]

동방 정교회 문화권에 미친 영향:성상파괴운동 이후, 동방 정교회에서는 성상(이콘)이 단순한 예술 작품을 넘어 신앙의 핵심 요소로 자리 잡았다. 성상은 하느님을 시각적으로 형상화하여 신자들에게 신앙심을 불러일으키고, 하느님과의 소통을 돕는 중요한 매개체로 여겨졌다.

특히, 성상파괴운동을 거치면서 성상 공경을 옹호하는 신학적 논리가 발전했고, 성상의 종교적 의미와 중요성이 더욱 강조되었다. 성상 공경은 예수 그리스도나 성모 마리아 등 성상에 묘사된 인물을 공경하는 것이라는 신학적 개념이 확립되었다.

한국 정교회는 비잔틴 전통을 따르기 때문에 성상을 중요한 신앙의 도구로 사용한다. 성당 내부에는 다양한 성상들이 장식되어 있으며, 신자들은 성상 앞에서 기도하고 촛불을 밝히며 신앙심을 표현한다.

5. 1. 비잔틴 제국 내의 변화

성상 파괴 시대는 비잔틴 제국 미술에 큰 영향을 끼쳤다. 종교적인 내용을 담은 대형 모자이크와 휴대용 성상들이 파괴되면서, 현존하는 성상 파괴 시대 이전의 비잔틴 미술 작품은 이탈리아와 성 카테리나 수도원에 있는 것을 제외하면 매우 드물다.[38] 1917년 테살로니키 대화재와 그리스-터키 전쟁 (1919–1922)으로 인해 테살로니키의 중요한 작품들이 소실되기도 했다. 황궁의 교회 회의를 묘사한 대형 모자이크는 세속적인 장면으로 대체되었는데, 이는 이미지 자체에는 문제가 없었음을 보여준다.콘스탄티노폴리스의 하기아 이레네에는 황제 콘스탄티누스 5세가 형상 모자이크를 대체하여 만든 단순한 성상 파괴적 십자가가 남아있다. 니케아의 수면 교회에서는 성상 파괴 이전에 테오토코스가 큰 십자가로 대체되었다가, 다시 새로운 테오토코스로 대체된 모습을 사진을 통해 확인할 수 있다. 콘스탄티노폴리스의 카물리아나의 이미지는 언급이 중단된 것으로 보아 파괴된 것으로 추정된다.

최근 연구에 따르면, 성상파괴운동은 제국의 동부 지역에만 국한되지 않았다. 성상파괴운동의 유행은 동부(아랍) 국경과의 거리와 관련이 없었으며, 이는 이슬람의 직접적인 영향과는 무관함을 시사한다.[16] 키클라데스 제도와 같은 서부 지역에서는 교회 장식에서 성상파괴주의적 충성의 증거가 발견되는 반면, 키프로스와 같이 비잔틴과 아랍이 공동 통치하던 동부 지역에서는 성상 숭배 전통이 지속되었다. 오히려 성상 숭배자들은 서부(이탈리아와 달마티아)와 동부(키프로스, 아나톨리아 남부 해안, 동 폰토스)에서 성상파괴적 황제의 권위를 피해 주변 지역으로 피난했다.[16] 동부 아나톨리아 지역에 성상파괴운동이 집중된 것은 이사우리아 황제들이 아랍에 대항하여 거둔 군사적 승리뿐만 아니라 이 지역에 확립된 황제의 권위 때문일 수 있다.[16]

5. 2. 서방 교회와의 관계 변화

유스티니아누스 1세 치세 이후 로마 교황이 콘스탄티노플 황제에 의해 임명되거나 확인받던 비잔틴 교황 시대는 비잔틴 성상 파괴 운동으로 인해 막을 내렸다. 성상에 대한 반대는 서방에서 거의 지지를 받지 못했으며, 로마는 꾸준히 성상 옹호 입장을 견지했다.[1]교황 그레고리오 2세는 715년부터 교황직을 수행했는데, 유스티니아누스 2세와 692년 퀴니섹스트 공의회의 결정으로 발생한 문제를 해결하기 위해 콘스탄티노플을 방문한 직후였다. 퀴니섹스트 공의회에는 서방 성직자들이 참석하지 않았고, 13명의 대표단 중 그레고리오는 동방 출신이 아닌 단 두 명 중 한 명이었다. 이 방문은 1969년까지 교황이 콘스탄티노플을 방문한 마지막 사례였다. 교황령 관할 지역에 대한 레오 3세의 과도한 과세는 이미 갈등을 야기하고 있었다.[1]

성상 파괴 논쟁은 교황과 황제 간의 관계를 크게 악화시켰다. 교황 그레고리오 3세는 모든 성상 파괴주의자들을 파문했고, 황제는 로마에 원정대를 보냈으나 실패했다. 754년 황제는 시칠리아, 칼라브리아, 일리리아의 교황령 재산을 몰수했고, 같은 해 교황 스테파노 2세는 프랑크 왕국과 동맹을 맺어 비잔틴 제국에 대한 교황의 지원이 끝났음을 알렸다.[1]

5. 3. 동방 정교회 문화권에 미친 영향

비잔틴 성상파괴운동은 동방 정교회 문화권에 깊은 영향을 미쳤다. 성상파괴운동 이후, 동방 정교회에서는 성상(이콘)이 단순한 예술 작품을 넘어 신앙의 핵심 요소로 자리 잡았다. 성상은 하느님을 시각적으로 형상화하여 신자들에게 신앙심을 불러일으키고, 하느님과의 소통을 돕는 중요한 매개체로 여겨졌다.특히, 성상파괴운동을 거치면서 성상 공경을 옹호하는 신학적 논리가 발전했고, 성상의 종교적 의미와 중요성이 더욱 강조되었다. 성상 공경은 단순한 우상 숭배가 아니라, 성상에 묘사된 인물, 즉 예수 그리스도나 성모 마리아, 천사, 성인 등을 공경하는 것이라는 신학적 개념이 확립되었다.

이러한 변화는 한국 정교회에도 영향을 미쳤다. 한국 정교회는 비잔틴 전통을 따르기 때문에 성상을 중요한 신앙의 도구로 사용한다. 성당 내부에는 다양한 성상들이 장식되어 있으며, 신자들은 성상 앞에서 기도하고 촛불을 밝히며 신앙심을 표현한다. 한국 정교회의 성상은 비잔틴 양식을 따르면서도 한국적인 요소를 가미하여 독특한 아름다움을 보여준다.

6. 결론

비잔틴 성상파괴운동은 종교, 정치, 사회, 문화적으로 광범위한 영향을 미친 중요한 사건이었다. 이 운동은 단순한 종교적 논쟁을 넘어 제국 내 다양한 세력 간의 권력 투쟁의 결과였다.[1] 성상파괴운동은 동방 정교회 문화권에 깊은 흔적을 남겼다.[1]

7. 추가 자료

- Leslie Brubaker영어, ''Inventing Byzantine Iconoclasm'', Bristol Classical Press, London 2012.

- https://www.cambridge.org/ca/knowledge/isbn/item2707495/?site_locale=en_CA L. Brubaker and J. Haldon, ‘’Byzantium in the Iconoclast Era, c. 680-850’’ Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

- A. Cameron, "The Language of Images: the Rise of Icons and Christian Representation" in D. Wood (ed) ''The Church and the Arts'' (Studies in Church History, 28) Oxford: Blackwell, 1992, pp. 1–42.

- H.C. Evans & W.D. Wixom, ''The glory of Byzantium: art and culture of the Middle Byzantine era, A.D. 843-1261'', The Metropolitan Museum of Art, New York, 1997.

- http://sourcebooks.fordham.edu/source/johndam-icons.asp Fordham University, Medieval Sourcebook: John of Damascus: In Defense of Icons.

- A. Karahan, "Byzantine Iconoclasm: Ideology and Quest for Power". In: Eds. K. Kolrud and M. Prusac, ''Iconoclasm from Antiquity to Modernity'', Ashgate Publishing Ltd: Farnham Surrey, 2014, 75-94.

- R. Schick, ''The Christian Communities of Palestine from Byzantine to Islamic Rule: A Historical and Archaeological Study'' (Studies in Late Antiquity and Early Islam 2) Princeton, NJ: Darwin Press, 1995, pp. 180–219.

- P. Brown, "A Dark-Age Crisis: Aspects of the Iconoclastic Controversy," ''English Historical Review'' 88/346 (1973): 1–33.

- F. Ivanovic, ''Symbol and Icon: Dionysius the Areopagite and the Iconoclastic Crisis'', Eugene: Pickwick, 2010.

- E. Kitzinger, "The Cult of Images in the Age of Iconoclasm," ''Dumbarton Oaks Papers'' 8 (1954): 83–150.

- Yuliyan Velikovbg, ''Image of the Invisible. Image Veneration and Iconoclasm in the Eighth Century.'' Veliko Turnovo University Press, Veliko Turnovo 2011.

- Thomas Bremerde, "Verehrt wird Er in seinem Bilde..." Quellenbuch zur Geschichte der Ikonentheologie. SOPHIA - Quellen östlicher Theologie 37. Paulinus: Trier 2015.

참조

[1]

웹사이트

The Iconoclastic Crisis in the Byzantine Empire

http://hemed.univ-le[...]

2014

[2]

서적

A Companion to Byzantine Iconoclasm

"[[Brill Publishers]]"

[3]

웹사이트

The Iconoclastic Crisis in the Byzantine Empire

http://hemed.univ-le[...]

2014

[4]

웹사이트

Medieval Sourcebook: Iconoclastic Council, 754 – EPITOME OF THE DEFINITION OF THE ICONOCLASTIC CONCILIABULUM, HELD IN CONSTANTINOPLE, A.D. 754

https://sourcebooks.[...]

Fordham University Center for Medieval Studies at the [[Fordham University]]

[5]

서적

A Study of History: Abridgement of volumes VII-X

https://books.google[...]

Oxford University Press

[6]

간행물

Destruction: Iconoclasm and the Reformation in Northern Europe

https://www.academia[...]

[7]

서적

Byzantium: The Surprising Life of a Medieval Empire

https://books.google[...]

Princeton University Press

2009-09-28

[8]

웹사이트

Byzantine iconoclasm

http://www.usu.edu/m[...]

2024-06-17

[9]

간행물

Byzantine Iconoclasm and the Influence of the Islamic Environment

1962-06-01

[10]

서적

The Inheritance of Rome

Penguin

[11]

간행물

Notes On Byzantine Iconoclasm In The Eighth Century

1974

[12]

서적

Byzantium The Early Centuries

Penguin

[13]

웹사이트

Byzantine Icons

https://www.worldhis[...]

2019-10-30

[14]

서적

The Art of the Byzantine Empire 312-1453: Sources and Documents

https://archive.org/[...]

University of Toronto Press

[15]

서적

Byzantium The Early Centuries

Penguin

[16]

서적

The Emperor Theophilos and the East, 829–842 Court and Frontier in Byzantium During the Last Phase of Iconoclasm

Taylor and Francis

2016

[17]

문서

C. Mango and R. Scott, trs., The Chronicle of Theophanes Confessor (Oxford, 1997).

[18]

문서

C. Mango, ed. and tr., The short history of Nikephoros (Washington, 1990).

[19]

문서

M.-F. Auzépy, tr., La vie d'Étienne le jeune par Étienne le Diacre (Aldershot, 1997).

[20]

문서

I. Ševčenko, "Hagiography in the iconoclast period," in A. Bryer and J. Herrin, eds., Iconoclasm (Birmingham, 1977), 113–31.

[21]

문서

A. Louth, tr., Three treatises on the divine images (Crestwood, 2003).

[22]

문서

C.P. Roth, tr., On the holy icons (Crestwood, 1981).

[23]

문서

M.-J. Mondzain, tr., Discours contre les iconoclastes (Paris, 1989), Exodus 20:1-17.

[24]

간행물

Icons and the Beginning of the Isaurian Iconoclasm under Leo III

http://epubs.utah.ed[...]

2019-10-31

[25]

웹사이트

Volcanism on Santorini / eruptive history

http://www.decadevol[...]

[26]

문서

According to accounts by Patriarch Nikephoros and the chronicler Theophanes

[27]

서적

A History of the Byzantine State and Society

Stanford University Press

[28]

서적

The Oxford History of Byzantium: Iconoclasm

Oxford University Press

[29]

서적

"The Christian Centuries: Volume 2, The Middle Ages"

Darton, Longman & Todd

[30]

서적

Byzantium A History

Tempus

[31]

웹사이트

Internet History Sourcebooks: Medieval Sourcebook

https://sourcebooks.[...]

2024-06-17

[32]

문서

Scriptor Incertus 349,1–18, cited by {{harvtxt|Pratsch|1997|p=208}}.

[33]

서적

A History of the Councils of the Church: From the Original Documents, to the close of the Second Council of Nicaea A.D. 787

https://books.google[...]

Wipf and Stock Publishers

2007-02-01

[34]

문서

Epitome, Iconoclast Council at Hieria, 754

[35]

Citation

Elvira canons

http://faculty.cua.e[...]

Cua

[36]

웹사이트

Letter 51: Paragraph 9

http://www.newadvent[...]

[37]

서적

The Early Church

The Penguin History of the Church

1993

[38]

서적

Smarthistory Guide to Byzantine Art

https://pressbooks.p[...]

2021

[39]

서적

Papers from the First and Second Postgraduate Forums in Byzantine Studies Sailing to Byzantium

Cambridge Scholars Publishing

2009

[40]

웹사이트

Byzantine iconoclasm

http://www.usu.edu/m[...]

[41]

문서

[42]

지식백과

성상파괴운동

살림출판사

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com