콘라트 2세 (신성 로마 황제)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

콘라트 2세는 잘리어 왕조 출신으로, 1024년 독일 왕으로 선출된 후 1027년 신성 로마 황제로 즉위했다. 그는 슈바벤 공작 기젤라와 결혼하여 하인리히 3세를 포함한 세 자녀를 두었다. 콘라트는 독일 왕국을 강화하고 부르고뉴 왕국을 병합했으며, 폴란드, 보헤미아, 헝가리와의 관계를 통해 동방 정책을 펼쳤다. 그는 황제 교회 제도를 활용하고, 작센의 법률을 확인하는 등 내정 정책을 펼쳤다. 1039년 위트레흐트에서 사망하여 슈파이어 대성당에 묻혔다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1039년 사망 - 농전복

농전복은 당유주의 지주로 장기국을 세우고 영토를 확장했으며 소성황제를 칭했지만, 리 태종에게 체포되어 처형되었다. - 1039년 사망 - 콘라트 2세 폰 케른텐 공작

콘라트 2세 폰 케른텐 공작은 케른텐 공작 콘라트 1세의 아들로, 1024년 독일 왕위 계승을 양보하고 케른텐 공작위를 약속받아 1035년에 공작이 되었으나, 반란 실패 후 1039년에 사망했다. - 990년 출생 - 필승

비성은 송나라 시대에 점토 활자를 발명하여 활판 인쇄술 발전에 기여했으나, 당시에 널리 보급되지는 못했고, 그의 업적을 기려 달 뒷면에 그의 이름이 붙은 크레이터가 있다. - 990년 출생 - 차으르 베이

차으르 베이는 11세기 셀주크 투르크족 지도자로서 형 투으룰 베이와 함께 셀주크 제국을 건설하고 가즈나 왕조, 비잔틴 제국 등과의 대립 속에서 군사적, 정치적 영향력을 확대했으며, 단다나칸 전투 승리를 통해 제국 영토 확장과 내정 안정화에 기여했다. - 11세기 신성 로마 황제 - 하인리히 4세

하인리히 4세는 신성 로마 제국의 황제로서, 서임권 투쟁으로 교황과 대립하고 아들에게 폐위되어 사망했다. - 11세기 신성 로마 황제 - 오토 3세

오토 3세는 980년 출생하여 1002년 사망한 신성 로마 제국의 황제로, 어린 나이에 독일 왕으로 즉위하여 섭정을 받으며 성장, 친정 후에는 로마 제국 부흥을 꿈꿨으나 젊은 나이에 사망했다.

2. 가계

아버지는 슈파이어 백작 하인리히이며, 어머니는 아델라이데이다.

콘라트 2세는 1016년 슈바벤 공작 헤르만 2세의 딸인 기젤라 폰 슈바벤(989/990년–1043년)과 결혼했으며, 두 사람 사이에는 세 자녀가 있었다.

- 아들: 하인리히 3세 (신성 로마 제국) (1017년–1056년)

- 딸: 베아트릭스 (1020년경–1036년, 요절)

- 딸: 마틸데 폰 프랑켄 (1027년경–1034년, 요절)

3. 생애

(내용 없음)

3. 1. 초기 생애

잘리어 왕조 출신으로, 아버지는 슈파이어가우 백작 하인리히 폰 슈파이어이고 어머니는 로렌 메스 백작 리샤르의 딸인 아델하이트이다.[41][42] 아버지 하인리히가 990년대경 일찍 사망하여[43][44] 콘라트는 할아버지 오토 1세로부터 영지의 대부분을 상속받았지만[41], 케른텐 공작위는 숙부 콘라트 1세가 계승했고, 콘라트 자신은 제국의 왕으로 선출될 때까지 별다른 관직 없이 지냈다.[45]1000년경 보름스의 주교 부르크하르트에게 교육을 받았으나[46], 평생 글을 읽고 쓰지 못하는 문맹으로 남았다고 전해진다.[47]

1016년 말 또는 1017년 초,[45] 콘라트는 슈바벤 공작 헤르만 2세의 딸이자 부르군트 왕국의 상속권을 가진 기젤라와 결혼했다. 기젤라는 부르군트 왕콘라트 3세의 외손녀이기도 했다. 그러나 이 결혼은 두 사람이 모두 하인리히 1세의 후손으로 가까운 친척 관계였기 때문에 교회법상 논란의 소지가 있었다.[48]

3. 1. 1. 가문 배경

잘리어 왕조의 기원은 라인강 동쪽 프랑켄 공작령 출신의 프랑크 귀족 베르너 5세로 거슬러 올라간다. 그는 보름스가우와 슈파이어가우의 백작이었다.[37] 베르너 5세는 동프랑크 왕국의 왕 콘라트 1세의 딸 히키나와 결혼했다.

그의 아들인 '붉은' 콘라트는 941년 아버지의 뒤를 이어 백작이 되었고, 944년 오토 1세 (훗날 신성 로마 황제)에 의해 로렌 공작으로 임명되었다. 947년에는 오토 1세의 딸 작센의 리우트가르트와 결혼하여 왕가의 핵심 인물이 되었다.[38] 그러나 콘라트가 오토 1세의 대리인으로서 이탈리아의 베렌가리오 2세와 맺은 평화 조약을 오토 1세가 인정하지 않으면서 관계가 악화되었다. 또한 오토 1세의 동생 바이에른의 하인리히 1세의 영향력 증대를 경계하던 콘라트는 953년 오토 1세의 아들 슈바벤의 리우돌프가 일으킨 반란에 가담했다. 반란은 진압되었고 콘라트는 로렌 공작위를 박탈당했다.[38] 이후 오토 1세와 화해한 콘라트는 955년 레히펠트 전투에서 오토 1세와 함께 싸웠다. 이 전투에서 그는 마자르족의 침입을 막는 데 결정적인 역할을 했으나 전사했다.[39]

붉은 콘라트와 리우트가르트의 아들이자 오토 1세의 외손자인 오토 폰 보름스는 956년 아버지의 뒤를 이어 보름스 백작이 되었다. 그의 경력은 다음과 같다.

- 978년: 오토 2세 황제에 의해 케른텐 공작으로 임명되었다. 이는 세 하인리히의 전쟁 (977–978)으로 폐위된 바이에른의 하인리히 3세의 후임이었으나, 이 과정에서 보름스 백작위는 황제의 재상인 힐데볼트 주교에게 넘어갔다.[40]

- 985년: 오토 2세 사후 섭정을 맡은 테오파누는 제국 가문과의 화해를 위해 하인리히 3세를 케른텐 공작으로 복위시키고, 오토 폰 보름스에게는 보름스 백작령을 돌려주었다. 그는 '보름스 공작' 칭호를 사용하며 확장된 영지를 다스렸다.

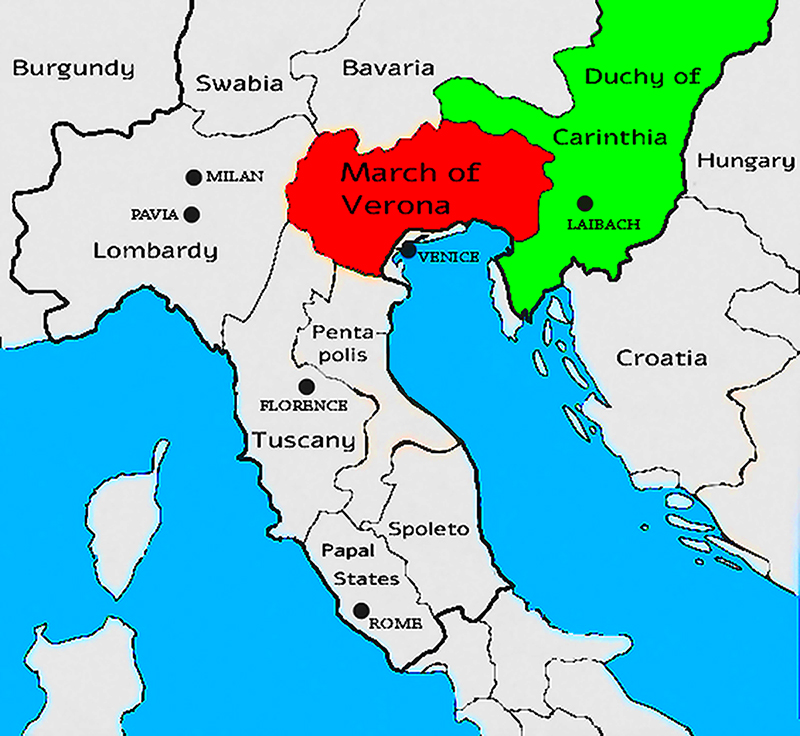

- 995년: 베로나 변경백령을 추가로 획득했다. 실제 케른텐 공작령은 당시 바이에른의 하인리히 4세가 가지고 있었다.

- 1002년: 오토 3세가 후사 없이 사망하자, 오토 폰 보름스는 하인리히 4세와 함께 유력한 왕위 계승 후보였다. 그는 왕위를 포기하는 대신, 새로 독일 왕 하인리히 2세로 즉위한 하인리히 4세로부터 케른텐 공작령을 다시 받았다. 이 과정에서 보름스 영지는 오랜 경쟁자였던 보름스의 부르카르트 주교에게 양도했다.[3]

오토 폰 보름스의 장남이자 콘라트 2세의 아버지인 하인리히 폰 슈파이어는 슈파이어가우 백작이었으며, 965년에서 970년 사이에 태어난 것으로 추정된다. 그는 20세 무렵인 985년에서 990년 사이에 일찍 사망하여 기록이 많지 않다. 콘라트 2세의 어머니는 지라르 가문 출신으로, 로렌 메스 백작 리샤르의 딸인 아델하이트였다.[41][42] 아버지 하인리히 사후, 어머니 아델하이드는 다른 프랑크 귀족과 재혼했고 콘라트 2세와의 관계는 소원해졌다.[2] 아델하이드는 재혼을 통해 콘라트 2세의 이복 동생인 레겐스부르크 대주교 게르하르트를 낳았다.[41]

콘라트 2세는 유력한 친척들을 두었다. 로마 교황 그레고리우스 5세, 케른텐 공작 콘라트 1세, 스트라스부르 대주교 빌헬름은 그의 숙부였다. 숙부 콘라트 1세의 아들들, 즉 케른텐 공작 콘라트 2세와 뷔르츠부르크 대주교 브루노 2세는 그의 사촌이었다.[43] 숙부인 케른텐 공작 콘라트 1세가 일찍 사망하자, 그의 어린 아들(콘라트 2세의 사촌)인 콘라트 2세 폰 케른텐은 하인리히 2세 황제에 의해 보름스 백작으로 임명되었고, 케른텐 공작령은 에펜슈타인의 아달베로에게 넘어갔다. 어린 콘라트 2세 폰 케른텐은 훗날 황제가 되는 사촌 콘라트 2세의 보살핌을 받았다.[4]

3. 1. 2. 성장 과정

콘라트 2세는 잘리어 왕조 출신으로, 부계 고조부인 베르너 5세가 보름스가우와 슈파이어가우 백작위를 소유하며 가문을 일으켰다.[37] 베르너 5세는 동프랑크 왕 콘라트 1세의 사위였으며, 그의 아들인 콘라트 (붉은 머리 공작)는 오토 1세 황제의 딸 리우트가르트와 결혼하여 로렌 공작이 되었다.[38] 콘라트 공작은 이후 레히펠트 전투에서 전사했다.[39]콘라트 공작의 아들인 오토 1세는 케른텐 공국을 다스렸고,[40] 그의 장남인 슈파이어가우 백작 하인리히와 아델하이트 사이에서 콘라트 2세가 태어났다.[41][42] 콘라트 2세의 아버지 하인리히는 할아버지 오토 1세보다 먼저 990년대경 사망했으며,[43][44] 콘라트는 할아버지로부터 영지의 대부분을 물려받았다.[41] 그러나 케른텐 공작위는 숙부인 콘라트 1세가 계승했고, 콘라트 2세는 제국의 왕으로 선출될 때까지 별다른 관직이 없었다.[45] 그의 숙부 중에는 교황 그레고리우스 5세, 케른텐 공작 콘라트 1세, 스트라스부르 대주교 빌헬름 등이 있었으며, 사촌으로는 케른텐 공작 콘라트 2세와 뷔르츠부르크 대주교 브루노 2세가 있었다.[43] 또한 어머니 아델하이트가 재혼하여 낳은 이복 동생 게르하르트는 훗날 레겐스부르크 대주교가 되었다.[41]

1000년경 보름스의 주교 부르크하르트에게 교육을 받았으나,[46] 평생 글을 읽고 쓰지 못하는 문맹으로 남았다고 전해진다.[47]

1016년 말 또는 1017년 초,[45] 콘라트 2세는 두 번의 결혼 경력이 있는 슈바벤 공작 부인 기젤라와 결혼했다. 기젤라는 슈바벤 공작 헤르만 2세의 딸로, 황제 하인리히 2세에게 왕위 계승 경쟁에서 패한 인물이었다. 그녀의 첫 남편은 브라운슈바이크 백작 브루노 1세였고, 그가 1010년경 사망한 후 슈바벤 공작 에른스트 1세와 재혼했다. 에른스트 1세와의 사이에서 에른스트 2세와 헤르만 두 아들을 두었다. 에른스트 1세가 1015년에 사망하자, 황제 하인리히 2세는 기젤라의 어린 아들 에른스트 2세를 슈바벤 공작으로 임명했다. 콘라트는 기젤라와의 결혼을 통해 슈바벤 공국의 섭정 자리를 노렸으나, 황제 하인리히 2세는 1016년 트리어 대주교 포포를 섭정으로 임명하여 이를 견제했다. 이 일로 인해 당시 제국을 다스리던 오토 왕조와 잘리어 왕조 사이의 관계는 더욱 악화되었다.[5]

비록 슈바벤 공국의 섭정 자리는 얻지 못했지만, 기젤라와의 결혼은 콘라트에게 상당한 부를 가져다주었다. 기젤라의 어머니 부르군디의 게르베르가는 아를 왕국(부르군디 왕국)의 왕 콘라트 1세의 딸이었으며, 카롤링거 왕조의 루이 4세의 손녀이기도 했다. 이를 통해 기젤라는 샤를마뉴의 후손임을 내세울 수 있었다. 그러나 콘라트와 기젤라는 모두 하인리히 1세의 후손이었기 때문에(콘라트는 5대손, 기젤라는 4대손), 당시 교회법에서 금지하는 7촌 이내의 근친혼에 해당했다. 이 때문에 결혼에 대한 반대가 있었으며, 황제 하인리히 2세는 이 점을 이용하여 콘라트를 잠시 추방하기도 했다. 이 추방 기간 중인 1017년 10월 28일, 기젤라는 아들인 하인리히 3세를 낳았다. 이후 콘라트는 황제 하인리히 2세와 화해하고 독일로 돌아올 수 있었다.[4][5]

3. 2. 독일 왕 선출 (1024년)

하인리히 2세가 1024년에 자식 없이 사망하면서 919년부터 독일을 통치해온 오토 왕조는 남계 혈통이 단절되며 막을 내렸다.[6][49] 독일 왕위 계승자가 불분명해지자, 하인리히 2세의 미망인 룩셈부르크의 쿤디군데가 섭정으로 통치하는 동안 독일 공작들이 새 왕을 선출하기 위해 모였다. 쿤디군데는 그녀의 형제인 메츠의 디트리히 1세 주교와 바이에른의 하인리히 5세 공작의 도움을 받았고, 독일의 수석 주교인 마인츠의 아리보 대주교 역시 쿤디군데를 지원했다.[7]1024년 9월 4일, 독일의 제후들은 캄바(Kamba)에서 회의를 열었다. 캄바는 현대 독일의 오펜하임 맞은편 라인강 동쪽 강둑 지역의 역사적인 이름이다. 연대기 작가이자 콘라트의 사제였던 부르고뉴의 비포가 이 회의에 참석하여 기록을 남겼다. 마인츠의 아리보 대주교가 회의를 주재했으며, 콘라트와 그의 사촌인 젊은 콘라트가 왕위 후보로 나섰다. 두 사람 모두 오토 1세 황제의 딸 리우트가르데의 아들인 보름스의 오토를 공통 조상으로 두어 오토 1세의 후손이었다. 오토 왕조의 다른 구성원도 있었지만 유력한 후보로 여겨지지는 않았다. 작센 공작령은 중립을 지켰고, 로렌 공작령은 젊은 콘라트를 지지했다. 그러나 과반수의 제후들은 이미 7살 된 아들(하인리히 3세)을 둔 콘라트 2세를 지지했는데, 이는 왕국에 더 안정적인 왕조 계승을 약속하는 것으로 보였기 때문이다. 회의 의장인 아리보 대주교가 첫 투표권을 행사하여 콘라트 2세를 지지했고, 다른 성직자들과 세속 공작들 대부분도 그를 따랐다. 하지만 쾰른의 필그림 대주교, 하로렌 공작 고텔로 1세 및 상로렌 공작 프리드리히 2세는 회의에 참석하지 않거나 그를 지지하지 않았다.[45][49]

콘라트는 34세의 나이로 1024년 9월 8일 마인츠 대성당에서 마인츠의 아리보 대주교에 의해 독일 왕으로 즉위했다. 그의 선출을 기념하여 콘라트는 보름스 인근 그의 조상 고향에 슈파이어 대성당 건설을 의뢰했으며, 건설은 1030년에 시작되었다. 이미 독일 재상이었던 아리보 대주교는 콘라트의 선거 지지에 대한 보상으로 이탈리아 재상으로도 임명되어, 제국 재상으로서 신성 로마 제국에서 두 번째로 강력한 인물이 되었다.[8]

그러나 아리보 대주교는 콘라트의 아내 기젤라의 결혼이 교회법을 위반한다는 이유로 그녀를 왕비로 즉위시키는 것을 거부했다. 콘라트는 이를 받아들이지 않았고, 콘라트의 선출을 지지하지 않았던 쾰른의 필그림 대주교가 왕과의 관계 개선 기회로 삼아 1024년 9월 21일 기젤라를 왕비로 즉위시켰다. 필그림의 이러한 정치적 행보는 새 왕에 대한 반대 세력을 약화시키는 효과도 가져왔다.[9]

콘라트는 즉위 초기에 여러 도전에 직면했다. 작센 공작, 로렌 공작, 그리고 그의 사촌 젊은 콘라트 등 일부 세력이 그의 통치에 반대했다.[46][50] 자신의 입지를 강화하기 위해 콘라트와 기젤라는 독일 전역을 순방하며 각 세력으로부터 왕위 승인을 얻고자 했다. 아우크스부르크에서는 브루노 주교의 지지를, 스트라스부르에서는 베르너 주교의 지지를 얻었다. 두 사람은 전 황제 하인리히 2세의 형제였으며, 콘라트는 그들을 궁정의 고위직에 임명했다. 쾰른을 방문한 후 아헨에 들러 제국의 창시자 샤를마뉴의 계승자로서 동프랑크에 대한 자신의 권리를 주장하는 전통을 이어갈 것이라고 선언했지만, 로렌 공작령의 제후들은 이를 거부했다. 콘라드는 북쪽으로 이동하여 작센을 방문했고, 오토 2세 황제의 딸들인 퀘들린부르크의 아델라이드 1세와 간데르스하임의 소피아 1세 원장 수녀의 지지를 얻어 작센 귀족들의 지지를 확보하는 데 도움을 받았다. 민덴에서 크리스마스를 보내는 동안, 베르나르 2세 공작이 이끄는 작센 귀족들은 콘라트를 공식적으로 군주로 인정했으며, 그는 작센의 고대 관습과 법률을 존중할 것을 맹세했다. 콘라드와 기젤라는 1025년 3월까지 작센에 머물렀고, 이후 슈바벤 공작령으로 이동하여 아우크스부르크에서 부활절을 축하하고, 바이에른 공작령으로 이동하여 레겐스부르크에서 성령강림절 축제를 보냈다. 왕실 부부는 마지막으로 취리히를 방문하여 10개월간의 순방을 마쳤다. 이후 콘라트는 부르고뉴로 들어가, 1016년 하인리히 2세가 자녀가 없던 부르고뉴 왕 루돌프 3세에게 자신을 상속자로 지명하도록 강요했던 왕실의 권리를 갱신했다.

독일 왕위를 계승한 콘라트는 오랜 "간데르스하임 분쟁"을 해결해야 했다. 이는 오토 3세 황제 시대부터 이어진 간데르스하임 수도원과 그 영지의 통제권을 둘러싼 마인츠 대주교와 힐데스하임 주교 간의 10년 넘은 분쟁이었다. 마인츠의 아리보 대주교는 왕 선거에서의 공로를 바탕으로 콘라트의 지지를 기대하며 자신의 권한을 주장했다. 콘라트는 1027년 1월 프랑크푸르트에서 시노드를 소집했지만 해결에 실패했고, 1028년 9월의 두 번째 시노드 역시 결론을 내지 못했다. 마침내 1030년 세 번째 시노드에서 힐데스하임의 고트하르트 주교가 아리보에게 자신의 주장을 포기하면서 분쟁이 해결되었다.[10]

한편, 아우크스부르크 순방 중 콘라트와 그의 젊은 사촌 젊은 콘라트 사이에 논쟁이 벌어졌다. 정확한 원인은 불분명하지만, 젊은 콘라트가 1024년 선거에서 후보를 사퇴하는 대가로 콘라트 2세가 약속했던 보상이 아직 지급되지 않은 것과 관련이 있을 것으로 추정된다. 그러나 1027년 9월 이후 두 사람 사이에 갈등 기록이 없는 것으로 보아, 그 무렵에는 화해했을 가능성이 높다.

3. 3. 이탈리아 원정과 황제 즉위 (1026-1027년)

바이에른에서 콘라트 2세는 처음으로 이탈리아의 지배 계층과 접촉했다. 1025년 6월, 밀라노의 대주교 아리베르트를 포함한 북부 이탈리아의 주교들이 알프스 산맥을 넘어와 콘라트에게 경의를 표했다. 아리베르트는 특정 행정 특권을 얻는 대가로 콘라트에게 롬바르디아의 철관을 씌워 롬바르디아의 왕으로 인정하겠다고 제안했다. 그러나 하인리히 2세가 사망한 후 이탈리아의 상황은 점점 더 불안정해졌다. 간헐적인 폭동 속에서 많은 이탈리아 귀족들은 이탈리아 왕국이 신성 로마 제국으로부터 분리되기를 요구했다. 지방 귀족과 상인들은 사라센과 비잔틴의 위협으로부터 프랑크족의 보호가 더 이상 필요 없다고 생각하기 시작했다. 이탈리아 왕좌는 콘라트의 당연한 권리가 아닌, 비어 있는 자리로 여겨졌다. 롬바르디아 도시들은 자체적으로 왕을 선출하려 했고, 이것이 실패하자 아키텐이나 다른 프랑스 지역에서 왕자를 초청하려고 시도했다. 그들은 카페 왕조의 왕 프랑스의 로베르 2세와 그의 아들 위그 마그누스에게 이탈리아 왕관을 제안했으나 거절당했다. 이후 아키텐의 윌리엄 5세 공작에게 접근했지만, 그 역시 처음에는 관심을 보였으나 결국 거절했다.

하인리히 2세의 사망 소식이 퍼지자, 파비아 시민들은 반란을 일으켜 5세기에 동고트 왕 테오도리크 대왕이 세운 지역 제국 궁전을 파괴했다.[11] 파비아는 오토 왕조 이후 제국 행정의 중심지는 아니었지만, 궁전은 이탈리아에서 제국 권위의 상징으로 여겨졌기에 도시 안에 존재하는 것 자체가 용납될 수 없다고 생각했다. 파비아는 부르고뉴와 프랑스로 가는 무역로에 위치한 중요한 상업 중심지였으며, 지역 상인과 귀족들은 제국의 통제로부터 최대한의 자율성을 원했다.[12] 또한 파비아는 군주들이 방문할 때마다 발생하는 재정적 부담을 싫어했다. 반면 주교들은 이러한 분리주의 움직임에 반대했는데, 지역 군주들보다 제국의 보호를 받는 것이 더 유리했기 때문이다.

교회 사절단에 이어 파비아의 귀족들도 콘라트를 만나 제국으로부터의 분리를 요구하기 위해 북쪽으로 향했다. 사절단은 파비아가 이전 왕이 살아있을 때는 항상 충성했으며, 왕좌가 비었을 때 반란이 일어났다고 주장하며 시민들의 행동을 정당화하려 했다. 그러나 콘라트는 배가 선장의 죽음 이후에도 여전히 선장의 소유인 것처럼, 제국 역시 황제의 죽음 이후에도 제국의 재산으로 남는다고 반박하며 그들의 주장을 거부했다. 콘라트에 따르면, 이탈리아 왕국은 법적 권리에 따라 제국에 속했다. 그는 나중에 1038년 ''피우디스 헌장''(Constitutio de feudis)을 통해 이탈리아 봉건 계약 규정을 명확히 할 예정이었다.[13] 콘라트는 또한 동고트 궁전이 제국의 재산이므로 파괴 책임자들을 처벌할 권리가 있다고 선언했다. 파비아 사절단은 잘리어 왕조의 통치에 반대하며 이탈리아로 돌아갔다.[12]

1026년 2월, 콘라트는 마인츠의 대주교 아리보와 쾰른의 대주교 필그림이 이끄는 기사단을 포함한 대규모 군대를 소집하여 이탈리아 원정을 시작했다. 콘라트의 군대는 남쪽으로 진군하여 파비아를 포위하고 그 지역의 모든 무역을 차단했다. 1026년 3월 23일, 콘라트는 밀라노에 도착하여 밀라노의 대주교 아리베르트로부터 롬바르디아의 철관을 받고 이탈리아 왕으로 즉위했다.[51] 이후 콘라트는 베르첼리로 가서 노령의 베르첼리 주교 레오와 부활절을 축하했다. 레오는 과거 오토 3세 황제의 수석 고문이었다. 레오가 며칠 후 사망하자, 아리베르트 대주교는 이탈리아에서 잘리어 왕조의 가장 중요한 지지자가 되었다. 콘라트의 도움으로 아리베르트는 이탈리아 최고위 성직자 자리에 올랐고, 밀라노의 산탐브로조 대성당 확장을 감독했다. 1026년 6월, 콘라트는 군대를 이끌고 라벤나로 갔으나, 그의 군대가 도시 내에 머무르면서 라벤나 주민들과 긴장이 발생했다. 콘라트는 여름 더위가 군대에 미칠 위험을 피하기 위해 북쪽으로 이동했다. 가을에는 포 계곡을 떠나 부르고뉴 국경으로 행진했고, 이부레아에서 크리스마스를 보냈다. 겨울이 끝나갈 무렵, 이탈리아 귀족들은 자발적으로 콘라트의 통치에 대한 반대를 멈추었다. 그러나 파비아는 1027년 초 클뤼니의 수도원장 오딜론이 중재하여 평화 협정을 맺을 때까지 반란 상태를 유지했다.[14]

1027년 3월 26일 부활절에 교황 요한 19세는 로마의 구 성 베드로 대성당에서 콘라트와 그의 아내 기젤라를 각각 황제와 황후로 즉위시켰다.[52][53] 7일간 진행된 이 대관식에는 콘라트의 아들이자 후계자인 하인리히 3세, 잉글랜드, 덴마크, 노르웨이의 왕 크누트 대왕, 부르군디의 루돌프 3세, 그리고 쾰른, 마인츠, 트리어, 마그데부르크, 잘츠부르크, 밀라노, 라벤나의 대주교를 포함한 약 70명의 고위 성직자들이 참석했다.[53][54] 부르군디의 루돌프 3세의 참석은 부르군디와 신성 로마 제국 사이의 관계가 개선되었음을 시사했다. 축제 기간 동안 밀라노와 라벤나 대주교 사이에 권력 다툼이 있었으나 밀라노 측의 승리로 해결되었다. 대관식 후 콘라트는 로마를 떠나 남쪽으로 이동하여 카푸아 공국, 살레르노 공국, 베네벤토 공국 등 남부 이탈리아 군주들로부터 봉토에 대한 충성 맹세를 받았다.

대관식 이후 콘라트는 이탈리아의 수도원과 교구를 재조직하는 칙령을 발표했는데, 특히 베네치아 총대주교를 제국의 통제하에 두려는 목표가 있었다(세 장의 분열 참조). 1027년 4월 6일, 교황 요한 19세와 함께 라테라노 대성전에서 열린 시노드에서 콘라트는 비잔틴 제국의 동맹인 그라도 총대주교보다 아퀼레이아 총대주교가 우위에 있다고 선언함으로써 이 문제를 해결했다. 아퀼레이아의 포포는 하인리히 2세 황제의 충실한 지지자였으며, 하인리히 2세는 1020년에 그를 총대주교로 임명했었다. 콘라트의 조치로 그라도 총대주교는 포포의 권위 아래 놓이게 되었고, 포포는 북부 이탈리아에서 황제의 최고위 관료로서 충성을 확보하게 되었다. 이 시노드는 또한 베네치아의 정치적 자율성을 제한했다. 이를 통해 콘라트는 이전 황제들의 정책에서 벗어나 베네치아의 특권적인 무역 지위를 철회했다.

1027년 5월, 콘라트는 레겐스부르크에서 열린 바이에른 공작 바이에른의 하인리히 5세의 장례식에 참석하기 위해 독일로 돌아갔다. 콘라트는 새로운 바이에른 공국 공작을 임명할 권리를 주장하며, 여러 적합한 후보자들을 무시하고 자신의 10살 된 아들 하인리히 3세를 선택하는 전례 없는 결정을 내렸다. 어린 하인리히 3세는 1027년 6월 24일에 바이에른 통치를 시작했다. 그의 임명 후 콘라트는 레겐스부르크에서 궁정을 열고 공국 내 모든 제국 재산을 문서화하도록 명령했다. 이는 여러 백작과 주교들에게 영지, 성, 수도원 등 모든 제국 재산을 보고하도록 요구하는 것이었다. 심지어 선대 황후 룩셈부르크의 쿤디군데에게도 보고를 요구하며, 그녀가 사망한 남편 하인리히 2세로부터 상속받은 재산(비툼)이 자신에게 속한다고 주장하기까지 했다. 이러한 다소 무리한 재산권 주장과 바이에른 전역에서 공작 및 성직자 문제에 대한 제국 권위의 과도한 개입은 독일 귀족들과의 새로운 긴장을 불러일으켰다.[5]

3. 4. 부르군트 왕국 병합 (1032-1034년)

1016년, 부르고뉴 왕국의 통치자 루돌프 3세는 남자 후계자가 없었다. 이에 조카이자 가장 가까운 남자 친척인 신성 로마 황제 하인리히 2세는 루돌프에게 자신을 후계자로 지명하도록 했다. 그러나 하인리히 2세는 1024년 루돌프보다 먼저 사망했다. 하인리히 2세의 뒤를 이은 콘라트 2세는 하인리히 2세의 부르고뉴 계승권을 자신이 물려받았다고 주장했으나 루돌프 3세는 이를 인정하지 않았다. 한편 루돌프 3세와 가까운 친척인 블루아의 오도 2세 백작 역시 왕위 계승권을 주장하며 분쟁에 가세했다.이러한 분쟁을 해결하기 위해 콘라트 2세는 1027년 8월 바젤 근처에서 루돌프 3세를 만났다. 하인리히 2세의 미망인 룩셈부르크의 쿠니군데 황후가 중재하여, 루돌프 3세 사후 콘라트 2세가 하인리히 2세와 동일한 조건으로 부르고뉴 왕위를 계승한다는 협정이 맺어졌다. 그 대가로 루돌프 3세는 생전에 왕국을 독립적으로 통치할 권리를 보장받았다.

1032년 9월 6일, 루돌프 3세가 사망했다.[54] 당시 콘라트 2세는 폴란드의 미에슈코 2세 공작과의 전쟁 중이었다. 미에슈코 2세가 항복하자 콘라트는 1032년 말에서 1033년 초 겨울 사이 군대를 이끌고 부르고뉴로 진군했다. 그러나 경쟁자인 블루아의 오도 2세는 이미 부르고뉴를 침략해 서부 영토 상당 부분을 장악하고 자신의 통치를 확립하려 했다. 1033년 2월 2일, 콘라트는 보 지역의 파이에른 수도원에서 회의를 열고 부르고뉴 왕으로 즉위했다.[55]

초반에 콘라트는 오도 2세에게 별다른 성과를 거두지 못하고 3월 취리히로 후퇴해야 했다. 하지만 1033년 4월 콘라트는 프랑스의 앙리 1세와 동맹 조약을 맺었다. 앙리 1세 역시 자신의 동생을 프랑스 왕위에 앉히려는 오도 2세를 견제하고 있었기에, 두 군주는 5월 말 뫼즈강의 데빌에서 직접 만나 동맹을 확정했다. 이 동맹으로 콘라트는 프랑스 영토 내 오도 2세의 봉토를 공격할 명분을 얻었다.

콘라트 2세는 1033년과 1034년 두 차례의 대규모 여름 군사 작전을 통해 오도 2세를 격파했다. 마침내 1034년 8월 1일, 콘라트는 제네바 대성당에서 열린 의식을 통해 부르고뉴 왕국을 신성 로마 제국에 공식 병합했다. 이로써 콘라트 2세는 동프랑크, 이탈리아에 이어 부르고뉴까지 세 왕국의 왕관을 차지하게 되었으며, 이는 중세 서유럽에서 신성 로마 제국의 영토 범위를 규정하는 중요한 계기가 되었다.[54]

부르고뉴는 제국에 병합되었지만 상당한 자치권을 유지했다. 콘라트 2세는 왕국 내정에 거의 간섭하지 않았고, 1038년 아들 신성 로마 황제 하인리히 3세를 부르고뉴의 미래 통치자로 지명하기 위해 잠시 방문했을 뿐이었다. 부르고뉴 병합은 제국의 위상을 높이고 황제의 영향력을 크게 확대한 결과를 가져왔다. 특히 이탈리아로 통하는 서부 알프스 고개를 장악하여 제국의 전략적 안정을 강화하고 외부 침략을 효과적으로 방어할 수 있게 되었다.

3. 5. 동방 정책

콘라트 2세는 케른텐 공국과 슈바벤 공국에서 자신의 왕실 특권을 강화하고자 했다. 케른텐의 아달베로 공작은 하인리히 2세 황제 시기인 1012년에 임명되었고, 1024년 콘라트 2세의 독일 왕 선출을 지지하며 황제에게 충성하는 모습을 보였다. 1027년 9월 프랑크푸르트에서 열린 시노드에서는 콘라트 2세가 수십 년간 이어진 "간데르스하임 분쟁"을 해결하려 할 때 아달베로가 황제를 수행하며 검을 드는 역할을 맡아 콘라트 2세의 신임을 얻기도 했다. 그러나 1028년부터 아달베로는 자신의 공국을 거의 독립적인 국가처럼 다스리기 시작했다.

특히 콘라트 2세는 헝가리의 이슈트반 1세 왕과의 관계를 안정시키려 했다. 이전 황제이자 이슈트반 1세의 매형이었던 하인리히 2세 때에는 제국과 헝가리 관계가 우호적이었으나, 1024년 하인리히 2세가 사망하자 이슈트반 1세는 더 공격적인 정책을 펼치며 제국 국경을 침범하기 시작했다. 이러한 침략은 헝가리와 긴 국경을 맞대고 있던 아달베로의 케른텐 공국에 특히 큰 영향을 미쳤다.

결국 콘라트 2세는 1035년 5월 18일, 밤베르크 궁정으로 아달베로를 소환하여 헝가리와 관련된 그의 행동에 대해 반역죄 혐의로 기소했다. 콘라트 2세는 독일 공작들이 모인 자리에서 아달베로의 모든 작위와 영지를 박탈할 것을 요구했다. 그러나 공작들은 반대했고, 콘라트 2세의 아들이자 공동 왕인 하인리히가 회의에 참여하여 결정을 내려야 한다고 주장했다. 하인리히는 처음에 아달베로의 폐위를 거부했는데, 이는 이전에 아달베로와 아버지 사이의 중재를 약속했기 때문이었다. 콘라트 2세는 아들을 설득하기 위해 간청과 위협을 동원했고, 결국 하인리히는 아버지의 뜻을 따랐다. 다른 공작들도 이에 동조하면서 아달베로는 공작 직위에서 물러나 추방당했다. 그는 케른텐에서 콘라트 2세의 동맹들을 공격한 후 어머니의 영지인 바이에른 공국의 에베르스베르크로 도망쳐 1039년 사망할 때까지 그곳에 머물렀다. 케른텐 공작 자리는 1035년 2월 2일까지 비어 있다가 콘라트 2세의 사촌인 콘라트 더 영거가 임명되었다. 이로써 슈바벤, 바이에른, 케른텐의 남부 독일 3개 공국은 모두 황제의 친족(슈바벤의 의붓아들 헤르만, 바이에른의 아들 하인리히, 케른텐의 사촌 콘라트)을 통해 그의 통제하에 놓이게 되었다.

남부 공국들을 장악함으로써 콘라트 2세는 오토 왕조 시기부터 시작된, 지역 공작보다 황제의 권한을 우선시하는 정책을 이어갔다. 하지만 그는 반항적인 봉신을 다루는 데 있어 오토 왕조보다 훨씬 엄격한 방식을 선호하며 이전 왕조의 전통에서 벗어났다. 오토 왕조는 비공식적인 공개 복종과 이후 화해를 통해 문제를 해결하려 했지만, 콘라트 2세는 반역 재판을 통해 반역자들을 "공공의 적"으로 선언하고 가혹하게 처벌하는 방식을 택했다. 이는 슈바벤의 에른스트 2세와 아달베로의 사례에서 잘 드러난다. 당시 귀족들은 이러한 반역 재판의 활용을 단순히 황제에게 유리한 권력 이동이 아니라, 독일의 전통을 잔혹하게 위반하는 행위로 간주했다.

3. 5. 1. 폴란드와의 관계

피아스트 왕조의 공작 볼레스와프 1세는 1002년부터 1018년까지 이어진 독일-폴란드 전쟁 동안 하인리히 2세 황제와 여러 차례 충돌했다. 1018년 1월, 두 사람은 바우첸 평화 조약을 체결하여 제국과 폴란드 간의 영구적인 공존을 확립했다. 이 조약에 따라 볼레스와프는 하인리히 2세를 명목상의 봉건 영주로 인정했고, 그 대가로 하인리히 2세는 볼레스와프에게 제국의 동쪽 국경 지역에 대한 관대한 투자를 약속했다. 볼레스와프는 독일 귀족과의 관계를 강화하기 위해 작센 변경백 에카르트 1세의 딸인 오다와 결혼했다. 하인리히 2세의 통치 기간 동안 제국과 폴란드는 평화를 유지했다.

그러나 볼레스와프는 1024년 하인리히 2세가 사망하고 제국의 권력 공백이 생기자 이를 기회로 삼아 자신의 권력을 강화했다. 1025년 부활절에 그는 스스로 왕위에 올랐다. 이로써 볼레스와프는 폴란드의 첫 번째 왕이 되었다. 그의 전임자들은 공작 칭호만 가지고 있었다.[18] 볼레스와프는 왕위에 오른 지 두 달 만에 병으로 추정되는 원인으로 사망했다. 그의 아들 미에슈코 2세 람베르트가 1025년 크리스마스에 즉위하여 왕위를 계승했다. 미에슈코는 왕위를 계승한 후, 그의 형 베즈프림과 동생 오토 볼레스와보비치를 추방했다. 오토는 콘라트 2세의 보호를 받기 위해 서쪽으로 망명했다.[19]

콘라트 2세는 미에슈코가 '왕' 칭호를 사용하는 것을 전쟁 행위이자 자신의 제국 권위에 대한 도전으로 여겼다. 하지만 그는 폴란드 문제를 다루기 전에 독일 내부의 문제를 먼저 해결해야 했다. 1026년, 콘라트 2세는 알프스 이남 지역에서 제국의 권위를 강화하고 교황으로부터 제국 황제의 관을 받기 위해 이탈리아로 원정을 떠났다. 그가 자리를 비운 사이, 슈바벤의 에른스트 2세, 카린티아의 콘라트 젊은 공작, 그리고 로렌의 프리드리히 2세가 콘라트 2세에게 반란을 일으켰다.[20]

반란자들은 미에슈코에게 지원을 요청했고, 폴란드 왕은 이를 받아들여 콘라트 2세에 대항하는 군사 행동을 약속했다. 그러나 콘라트 2세는 1027년 중반 독일로 돌아와 미에슈코가 군대를 동원하기 전에 반란을 성공적으로 진압했다. 반란을 진압한 콘라트 2세는 폴란드 침공을 준비하며 잉글랜드와 덴마크의 왕 크누트와 관계를 강화했다. 크누트는 1027년 콘라트 2세의 제국 대관식에 참석했고, 콘라트 2세는 그 대가로 크누트에게 덴마크와 독일 사이의 슐레스비히 변경백령에 대한 권한을 부여했다.

독일과 덴마크의 연합 공격 가능성을 우려한 미에슈코는 1028년 선제적으로 제국의 동부 루사티아를 침공했다. 이 지역은 10세기부터 꾸준히 이주해 온 서슬라브족 폴라비아 부족이 정착한 루티치 연방의 영토였다.[21] 슬라브족은 오랫동안 제국의 군사 작전 대상이었으며, 특히 이교도 부족에 대한 처벌과 복속의 대상이었다. 오토 1세 황제의 부관이었던 헤르만 빌룽과 게로는 940년대부터 슬라브 정착민들을 압박했다. 983년 슬라브 반란 때 루티치는 제국에 반란을 일으켜 독립을 쟁취하고, 제국으로부터 빌룽 변경백령과 북방 변경백령을 빼앗았다. 오토 3세 황제는 볼레스와프 1세 공작과 동맹을 맺어 루티치를 다시 제국에 통합하려 했으나, 오토 3세의 죽음으로 폴란드와 제국 간의 우호 관계는 끝났다. 이후 볼레스와프 1세는 오토 3세의 후계자인 하인리히 2세 황제와 루티치에 대한 지배권을 놓고 경쟁했고, 이로 인해 하인리히 2세는 폴란드에 대항하여 제국과 루티치 간의 동맹을 맺었다. 바우첸 평화 조약(1018년) 이후 세력 간의 불안정한 평화가 유지되었고, 폴란드는 마이센 변경백령을 유지했으며 제국은 루사티아 변경백령만을 유지했다. 미에슈코의 1028년 침공은 이 평화를 깨뜨렸다. 루티치는 콘라트 2세에게 미에슈코로부터 보호를 요청하는 사절을 보냈고, 콘라트 2세는 이를 받아들여 독일-루티치 동맹을 갱신했다.[22][23][24]

콘라트 2세는 루티치에 대한 압력을 완화하기 위해 1029년 폴란드를 역으로 침공하여 마이센 변경백령의 바우첸을 포위했다. 그러나 헝가리의 침공 가능성과 루티치가 약속한 군대를 제공하지 못하자 콘라트 2세는 후퇴해야 했다. 1030년, 폴란드는 헝가리와 동맹을 맺었다. 이슈트반 1세는 바이에른을 침공했고, 미에슈코는 작센을 침공했다. 이에 콘라트 2세는 키예프 대공 야로슬라프 현명공과 동맹을 맺어 폴란드의 동쪽 국경인 적루테니아를 점령하게 했다. 1031년 콘라트 2세는 헝가리와 평화 조약을 체결하여 라이타강과 피샤강 사이의 영토를 헝가리의 지배하에 넘겨주었다. 헝가리의 위협에서 벗어난 황제는 폴란드에 집중할 수 있게 되었다. 1031년 가을, 콘라트 2세는 다시 미에슈코를 향해 진군하여 바우첸을 포위했다. 신성 로마 제국과 키예프 루스의 침략, 그리고 추방되었던 형 베즈프림의 반란에 직면한 미에슈코는 결국 1031년 가을 콘라트 2세에게 항복했다. 메르제부르크 조약에 따라 미에슈코는 마이센 변경백령과 루사티아 변경백령을 제국에 반환했다.[25][26][27]

3. 5. 2. 보헤미아와의 관계

보헤미아 공작령은 1002년부터 1018년까지 이어진 독일-폴란드 전쟁 중 1004년에 신성 로마 제국에 편입되었다. 당시 황제 하인리히 2세는 야로미르를 보헤미아 공작으로 임명하고 폴란드의 침략으로부터 보호를 약속했다. 그러나 폴란드가 보헤미아의 전통적인 영토였던 모라바, 실레시아, 소 폴란드, 루사티아를 점령하면서 야로미르가 다스리는 영토는 크게 줄어들었다. 1012년, 야로미르는 그의 형제인 올드르지흐에게 폐위되었고, 올드르지흐가 스스로 공작위를 차지했다.1028년 신성 로마 제국과 폴란드 사이에 다시 적대 행위가 시작되자, 올드르지흐는 폴란드를 상대로 공세를 펼쳐 1029년까지 모라바를 되찾으며 공작령을 안정시켰다. 이 전쟁은 폴란드 국왕 미에슈코 2세가 콘라트 2세에게 항복하면서 1031년에 끝났다. 이후 폴란드에서 내전이 발생하자 미에슈코 2세는 폴란드를 탈출하여 보헤미아로 도망쳤다. 그러나 올드르지흐는 30년 전 미에슈코 2세의 아버지인 볼레스와프 1세 흐로브리가 자신의 형제인 볼레스와프 3세 공작을 고문했던 것에 대한 복수로 미에슈코 2세를 투옥하고 거세했다.[26][29]

폴란드의 혼란이 계속되자, 콘라트 2세는 1033년 7월 회의를 소집하여 미에슈코 2세를 폴란드 왕위에 복위시키는 메르제부르크 조약을 발효시키려 했다. 콘라트는 올드르지흐에게 회의 참석을 요구했으나, 올드르지흐는 이를 거부했다. 그의 불참은 황제의 분노를 샀고, 당시 부르고뉴 왕위 계승 문제로 바빴던 콘라트는 아들인 하인리히 공작(바이에른 공작 하인리히 6세)에게 반항적인 보헤미아를 처벌하도록 지시했다. 당시 17세였던 하인리히에게 보헤미아 원정은 첫 독립적인 군사 지휘 경험이었다. 원정은 성공적이었고, 하인리히는 올드르지흐를 폐위시키고 그의 형제 야로미르를 다시 보헤미아 공작위에 앉혔다. 올드르지흐의 아들 브르제티슬라프 1세는 모라바 백작으로 임명되었다. 올드르지흐는 바이에른에 투옥되었으나, 1034년에 사면되어 보헤미아로 돌아갈 수 있었다.[30]

보헤미아로 돌아온 올드르지흐는 다시 야로미르를 폐위시키고 두 눈을 멀게 한 뒤, 아들 브르제티슬라프마저 추방했다. 부자간의 갈등 원인은 명확하지 않으나, 브르제티슬라프가 아버지 대신 야로미르를 지지했을 가능성이 있다. 그러나 올드르지흐는 1034년 11월 9일 갑작스럽게 사망했고, 브르제티슬라프는 망명에서 돌아올 수 있었다. 야로미르에게 다시 공작위가 제안되었지만, 그는 조카인 브르제티슬라프를 위해 이를 거절했다. 결국 브르제티슬라프는 콘라트 2세의 승인을 받아 보헤미아의 새로운 공작이 되었다.

3. 5. 3. 헝가리와의 관계

오토 3세 황제의 승인을 받아 이슈트반은 1000년 크리스마스에 헝가리 최초의 기독교 헝가리 왕으로 즉위했다. 오토 3세의 후계자인 하인리히 2세 황제는 이슈트반의 여동생 기젤라와 결혼하여 매형이 되었고, 이는 신성 로마 제국과 헝가리 사이의 우호적인 관계를 더욱 공고히 했다. 그러나 콘라트 2세 치하에서는 관계가 급격히 적대적으로 변했는데, 이는 콘라트가 동유럽에 대해 더욱 공격적인 정책을 추구했기 때문이다. 콘라트 2세는 1026년, 이슈트반의 누이 그림헬다의 남편인 베네치아 도제 오토 오르세올로를 베네치아에서 추방했다. 또한 콘라트는 바이에른인들에게 자신의 어린 아들 하인리히를 그들의 공작으로 받아들이도록 설득했는데, 이슈트반의 아들 헝가리의 에머리크는 어머니를 통해 바이에른 공작령에 대한 정당한 권리를 가지고 있었다.

콘라트 황제는 비잔틴 제국과의 결혼 동맹을 계획하고 고문 중 한 명인 스트라스부르 주교 베르너를 콘스탄티노폴리스로 보냈다. 주교는 순례자로 위장했지만, 그의 실제 목적을 알게 된 이슈트반은 1027년 가을 그가 헝가리에 들어오는 것을 거부했다. 콘라트의 전기 작가 부르군디의 비포는 1029년에 바이에른인들이 제국-헝가리 국경에서 소규모 충돌을 일으켜 두 나라 간의 관계가 급격히 악화되었다고 기록했다.

1030년에는 공개적인 분쟁이 발생했다. 콘라트는 헝가리를 침공했지만, 헝가리인들이 초토화 전술을 성공적으로 사용하면서 후퇴해야 했다. 콘라트는 폐위된 슈바벤 공작이자 의붓아들인 에른스트 2세의 문제를 해결하기 위해 떠났고, 헝가리와의 문제는 아들 하인리히에게 맡겼다. 하인리히는 1031년까지 라이타 강과 피샤 강 사이의 동 바이에른 지역에 정착한 헝가리 귀족에게 작위를 수여하는 방식으로 분쟁을 해결했다. 헝가리와 제국은 1031년부터 하인리히가 황제로 즉위한 1040년까지 평화를 유지했다.

4. 내정 정책

콘라트 2세는 신성 로마 제국의 내부 안정을 도모하기 위해 다양한 정책을 펼쳤다. 그는 선대 오토 왕조의 황제 교회 제도를 이어받아 교회를 제국 통치의 중요한 축으로 삼았으며, 동시에 제국 내 법률 체계를 정비하고 사회 질서를 유지하는 데 주력했다. 이러한 내정 정책은 잘리어 왕조 통치의 기반을 다지는 데 기여했다.

4. 1. 제국 교회 정책

콘라트는 오토 왕조의 황제 교회 제도를 이어받아 독일 교회를 제국의 통제를 위한 수단으로 활용하는 정책을 폈다. 950년대부터 오토 왕조는 제국의 가장 중요한 직책에 세속 귀족보다 교회 고위 관료를 임명하는 것을 선호했다. 제국을 다스릴 "신의 권리"를 주장하며, 오토 왕조는 스스로를 신앙의 수호자로 여기고 교회 관료들에게 충성을 요구했다.[15] 그 대가로 제국의 여러 주교구와 수도원은 광대한 토지를 소유하고 세속적 권위를 부여받아 세속 귀족의 관할권에서 면제되었다. 이로써 교회 관료들은 황제에게만 보고하고 그의 개인적인 봉신 역할을 했다.[16] 황제의 봉신으로서 교회 관료들은 ''servitium regis'' (왕의 봉사)와 ''servitium militum'' (군사 봉사)라는 두 가지 의무를 져야 했다. 왕의 봉사 하에 주교와 수도원장은 황제와 그의 일행이 방문했을 때 숙소와 편의를 제공해야 했고, 제국을 위한 준 관료 역할도 수행해야 했다. 군사 봉사 하에 교회는 황제의 군대에 병사를 제공하거나 그의 지시에 따라 외교관 역할을 해야 했다. 콘라트는 이러한 전통을 적극적으로 이어갔다.[17]콘라트의 전기 작가인 부르고뉴의 비포는 교회의 승진이 황제에게 별로 가치가 없었다고 기록했다. 콘라트와 잘리어 왕조의 다른 구성원들은 새로운 수도원 설립에 거의 관심을 두지 않았다. 100년 동안 잘리어 왕조는 1025년 요새에서 수도원으로 개조된 림부르크 수도원 단 하나만을 설립했는데, 이는 100년간 최소 8개를 설립한 오토 왕조와 대조된다. 또한 오토 왕조는 교회 문제 설립에 적극적이었지만, 콘라트는 관심이 적어 재위 기간 동안 단 다섯 번의 시노드만을 소집했고, 이마저도 주로 평화를 회복하기 위한 목적이었다. 콘라트의 교회 정책 결정에는 종종 그의 아내 슈바벤의 기젤라의 영향력이 작용했다. 독일의 수석 주교인 마인츠의 아리보 대주교가 1031년에 사망했을 때, 콘라트는 헤르스펠트 수도원의 바르도 수도원장과 저명한 신학자이자 당시 리에주 주교의 대성당 참사회 학장이었던 리에주의 와조를 후임으로 고려했다. 콘라트는 와조를 독일 교회의 대주교 겸 수석 주교로 임명하고 싶어했지만, 기젤라는 그를 설득하여 대신 바르도를 임명하도록 했다.[4]

4. 2. 법률 정책

콘라트는 작센의 민간 법률 전통을 공식적으로 확인하고 롬바르디아에 새로운 헌법을 반포했다.또한 콘라트는 이탈리아의 ''발바소레스''(기사 및 도시의 부르주아)의 권리를 밀라노의 아리베르토 대주교와 지역 귀족에 맞서 옹호했다. 당시 귀족은 봉건 영주로서, 주교는 부르주아의 권리를 철회하기 위해 음모를 꾸몄다. 콘라트는 능숙한 외교와 운으로 질서를 회복했다.[4]

5. 죽음

독일로 돌아가는 길에 심각한 전염병이 콘라트의 군대를 휩쓸었고, 이 과정에서 콘라트의 며느리와 의붓아들이 사망했다. 콘라트는 무사히 귀환하여 졸로투른, 스트라스부르, 고슬라 등지에서 중요한 행사를 열었다. 그의 아들 하인리히는 슈바벤 공작과 카린티아 공작에 임명되었다.

1039년, 콘라트는 통풍으로 위트레흐트에서 사망했다. 그의 심장과 내장은 위트레흐트 성 마르티누스 대성당에 묻혔다. 그의 시신은 쾰른, 마인츠, 보름스를 거쳐 슈파이어로 옮겨졌으며, 장례 행렬은 여러 번 멈춰 섰다. 그의 시신은 그가 건립을 시작했으며 이후 잘리어 왕조 황제들의 묘소가 된 슈파이어 대성당에 안치되었다.[32] 1900년 대규모 발굴 조사 중 그의 석관은 제단 앞의 원래 안치소에서 지하 묘지로 옮겨졌으며, 오늘날까지 그곳에서 볼 수 있다.

콘라트 2세의 생애를 연대기 형식으로 기록한 Gesta Chuonradi II imperatorisla는 그의 사제였던 부르고뉴의 비포가 작성하여 1046년 하인리히 3세에게 헌정했다.[4] [33]

참조

[1]

서적

The Investiture Controversy: Church and Monarchy from the Ninth to the Twelfth Century

https://books.google[...]

University of Pennsylvania Press

[2]

웹사이트

Konrad II

https://www.dmgh.de/[...]

Monumenta Germaniae Historica

2020-01-29

[3]

서적

Shaping Church Law Around the Year 1000: The Decretum of Burchard of Worms

https://books.google[...]

Taylor & Francis

[4]

서적

Die Salier: 1024–1125

https://books.google[...]

marixverlag

[5]

웹사이트

Conrad II Holy Roman emperor

https://www.britanni[...]

Encyclopædia Britannica

2020-04-02

[6]

간행물

Germany

Oxford University Press

2010

[7]

웹사이트

Archbishop Aribo di Magonza

http://www.catholic-[...]

Catholic-Hierarchy

2017-07-24

[8]

웹사이트

Heinrich V. in seiner Zeit

http://www.regesta-i[...]

Regesta

2020-02-03

[9]

웹사이트

Gisela

https://daten.digita[...]

Neue deutsche Biographie

2020-04-01

[10]

서적

The Empress Theophano: Byzantium and the West at the Turn of the First Millennium

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[11]

서적

Italy

https://books.google[...]

H. Colburn

[12]

논문

Boniface of Canossa and the Emperor Conrad III

https://www.academia[...]

Academiaa

2020-01-30

[13]

서적

The Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries

https://books.google[...]

Princeton University Press

[14]

서적

The Medieval Way of War: Studies in Medieval Military History in Honor of Bernard S. Bachrach

https://books.google[...]

Routledge

[15]

논문

The 'Imperial Church System' of the Ottonian and Salian Rulers: a Reconsideration

https://www.cambridg[...]

Cambridge Org

2020-01-27

[16]

서적

Germany in the High Middle Ages: c. 1050–1200

https://books.google[...]

Cambridge University Press

1986

[17]

서적

Itinerant Kingship and Royal Monasteries in Early Medieval Germany, c. 936–1075

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2002

[18]

논문

"dagome Iudex" and the First Conflict over Succession in Poland

[19]

웹사이트

Herzog Mieszko II. Lambert Piast

https://www.geni.com[...]

Geni

2020-04-03

[20]

웹사이트

Mathilde von Schwaben

http://bsbndb.bsb.lr[...]

Neue deutsche Biographie

2020-04-01

[21]

서적

Struggle for Empire: Kingship and Conflict Under Louis the German, 817–876

https://books.google[...]

Cornell University Press

[22]

서적

Ostsiedlung – ein gesamteuropäisches Phänomen

https://www.grin.com[...]

GRIN Verlag

2020-04-03

[23]

서적

The Birth of a Stereotype – Appearance Of The Piast State Within Eyeshot Of The Elites In The Liudolfings' Empire

https://brill.com/vi[...]

Jstor

2020-04-03

[24]

서적

Die Slawen in Deutschland: Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert

https://books.google[...]

Akademie-Verlag

[25]

웹사이트

Mieszko II Lambert King of Poland

https://www.britanni[...]

Encyclopædia Britannica

2020-04-03

[26]

논문

The Fall of the Monarchy of Mieszko II, Lambert

Jstor

[27]

서적

The New Cambridge Medieval History: Volume 3, c. 900 – c. 1024

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[28]

웹사이트

Medieval Russia 980–1584

https://academic.oup[...]

Oxford University Press

2020-04-04

[29]

서적

The Chronicle of the Czechs

https://books.google[...]

CUA Press

[30]

서적

Hastening Toward Prague: Power and Society in the Medieval Czech Lands

https://books.google[...]

University of Pennsylvania Press

2012

[31]

서적

Cnut the Great

https://books.google[...]

Yale University Press

[32]

서적

The Holy Roman Empire

http://archive.org/d[...]

Phoenix Giant

[33]

웹사이트

Gesta Chuonradi imperatoris - (Taten Kaiser Konrads)

https://www.geschich[...]

Geschichtsquellen

2020-04-04

[34]

문서

現代から見れば実質ドイツ王だが称号は「東フランク王」「フランク王」あるいは単に「王」と不安定で、また当時国家・地域・民族としてのドイツは存在しない。

[35]

문서

「2世」は東フランク王として[[コンラート1世 (ドイツ王)|コンラート1世]]から数えた数字で皇帝、イタリア王としては唯一のコンラート

[36]

문장

[37]

서적

[38]

서적

[39]

서적

[40]

서적

[41]

서적

[42]

서적

Mittelalterliche Herrscher in Lebensbildern. Von den Karolingern zu den Staufern.

Styria Premium

1990

[43]

서적

[44]

서적

[45]

서적

[46]

서적

[47]

서적

[48]

서적

[49]

서적

[50]

서적

[51]

서적

[52]

서적

[53]

서적

[54]

서적

[55]

서적

[56]

서적

[57]

서적

[58]

서적

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com