필담

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

필담은 중국에서 시작되어 한자 문화권으로 확산된 의사소통 방식으로, 붓으로 글을 써서 대화를 나누는 것을 의미한다. 중국, 한국, 일본, 베트남 등에서 고대부터 사용되었으며, 특히 서로 다른 언어를 사용하는 사람들이 소통할 때 유용하게 활용되었다. 수나라 시대부터 문어체 중국어에 능통한 학자들이 필담을 통해 소통했으며, 조선 시대 사신과 일본 지식인들의 교류에서도 중요한 역할을 했다. 현대에는 청각 장애인이나 특수한 상황에서 음성 대화를 피해야 할 때, 그리고 한자를 이용한 유사 중국어 소통 방식인 '의사 중국어' 등 다양한 형태로 활용되고 있다. 그러나 한자 글꼴, 의미 차이, 한자 사용 감소 등의 문제점도 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 의사소통 - 번역

번역은 출발어 텍스트를 목표어로 변환하는 과정으로, 직역과 의역 등의 방식을 통해 완역 또는 축약역으로 나뉘며, 기계 번역과 인간 번역의 차이, 그리고 문화와 사상의 교류라는 중요한 의미를 지닌다. - 의사소통 - 인간-컴퓨터 상호 작용

인간-컴퓨터 상호작용(HCI)은 인간과 컴퓨터 간의 효과적이고 효율적인 상호작용을 설계, 구현, 평가하는 학제간 분야로, 사용자 중심 설계 원칙을 통해 사용성, 효율성, 접근성을 개선하는 데 중점을 두며, 인공지능, 감정 컴퓨팅, 뇌-컴퓨터 인터페이스, 그리고 보안 상호작용 등의 새로운 연구 영역이 발전하고 있다. - 한자 - 한문

한문은 고대 중국어 문법에 기반한 문어체로, 동아시아 각국에서 현지화되었으며, 한자의 특성상 해석이 다양할 수 있고, 외교 및 문화 교류를 통해 수용되어, 현대에는 학술 연구, 고전 문학 등에서 사용되며 동아시아 문화와 역사를 이해하는 데 중요한 역할을 한다. - 한자 - 한자 부활

한자 부활은 과거 한자 문화권 국가에서 한자 사용을 확대하려는 움직임이나 주장을 의미하며, 대한민국에서는 한글 전용법 이후 제한된 한자 사용에 대한 논쟁이, 조선민주주의인민공화국에서는 한자 교육 부활에도 불구하고 일반적인 한자 미사용이, 베트남에서는 로마자 보급 후 감소한 한자 사용에 대한 부활 주장이 나타나고 있다.

2. 역사

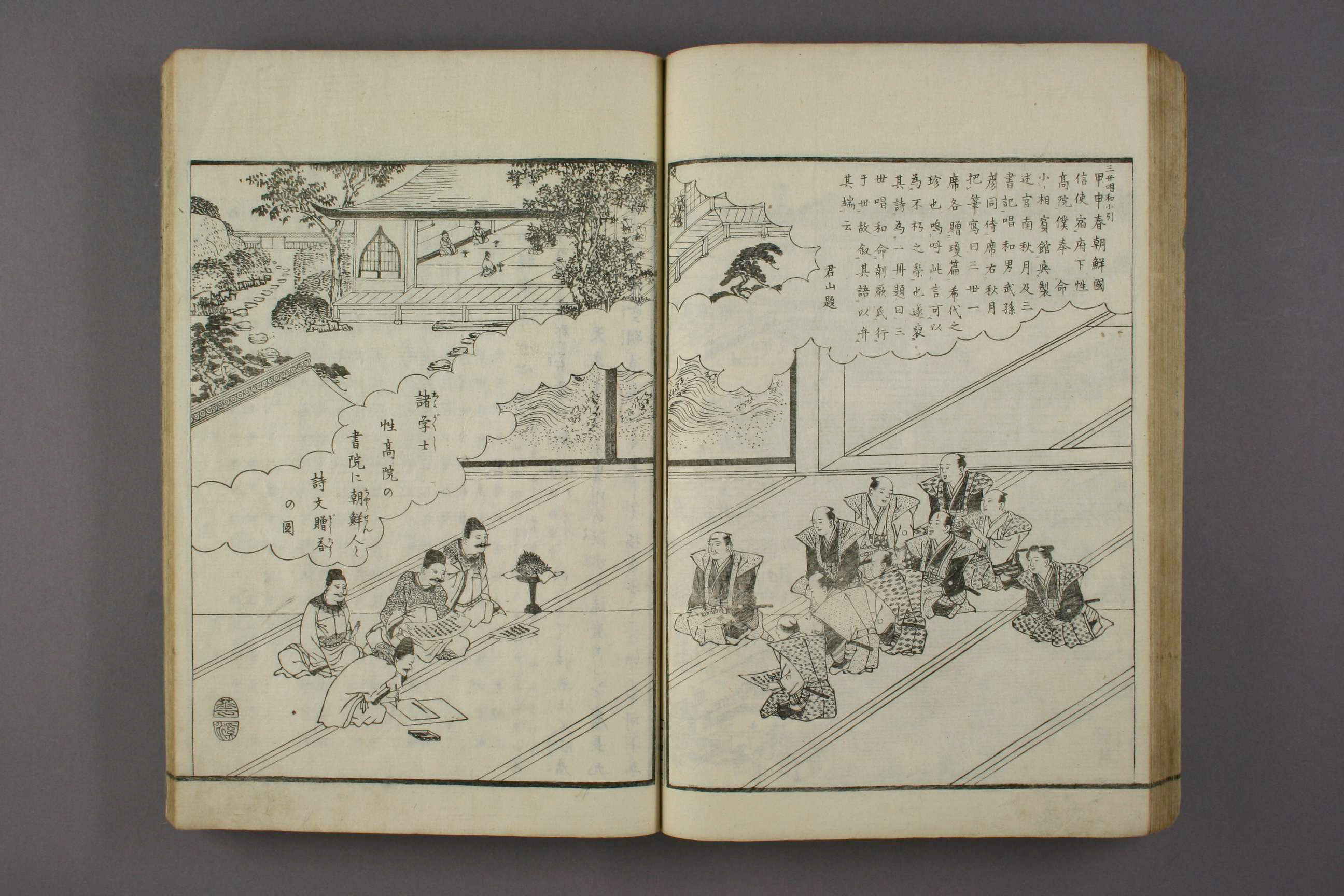

필담은 중국에서 처음 시작되어 한자 문화권 전역으로 퍼져나갔다. 조선 사신과 안남(베트남) 사신은 중국에서 만났을 때 필담으로 의사소통을 했으며, 일본에 간 조선통신사도 일본 지식인들과 필담으로 소통했다. 현대에도 이들 국가 사람들은 상대방의 외국어에 익숙하지 않을 때 필담을 사용하기도 한다.

붓담은 중국에서 '침묵의 대화'를 나누는 방식으로 처음 사용되었다.[2] 수(隋)나라부터 중국, 일본, 한국, 베트남의 학자들은 고전 중국어(한문)에 능통하여 구어(口語) 중국어를 전혀 몰라도 소통할 수 있었다.[3]

중·일 붓담의 최초 기록은 수(隋)나라 시대(581–618)로 거슬러 올라간다.[4] 1094년에 쓰인 기록에 따르면, 오노노 이모코는 중국에 사신으로 파견되어 늙은 승려 3명과 붓으로 땅에 한자를 써서 '침묵의 대화'를 나누었다.[4]

베트남 혁명가 판보이쩌우는 1905년부터 1906년까지 동유 운동 기간 동안 일본에서 쑨원, 량치차오 등 여러 중국 혁명가들과 여러 차례 붓담을 했다.[5][6]

지봉유설에는 이수광과 류큐 사신 채견 사이의 질의응답 붓담이 기록되어 있다.[9]

중화인민공화국, 싱가포르, 중화민국(타이완)에서는 한자를 이해하는 사람이 많기 때문에 일본인이 한자로 써도 통하는 경우가 있지만, 일본어와 중국어에 따라 한자 표기가 다르다. 예를 들어 '湯' 자는 일본어에서는 '데운 물'을 뜻하지만, 중국어(표준중국어)에서는 '수프'를 뜻한다. 근대 이전의 필담은 공통 문어(한문) 지식으로 이루어졌기 때문에 통용성이 높았지만, 현대의 필담은 각국 국어에 포함된 한자어 어휘에 기초하기 때문에 상대국 언어를 이해하지 못하면 단어 영역에 한정된다.

과거 한반도나 베트남에서도 필담이 사용되었지만, 현재는 한자를 이해하는 사람이 매우 적다. 대한민국과 조선민주주의인민공화국에서는 한글이 사용되며 한자 사용은 드물고, 한자 교육을 거의 받지 않은 세대도 있다. 베트남에서는 꾸옥응으에 의한 알파벳 표기가 일반화되어 있다.

2. 1. 동아시아에서의 필담

중국, 조선, 일본, 베트남 등 동아시아 국가들은 역사적으로 한자를 공유했기 때문에, 서로 말이 통하지 않아도 필담을 통해 소통할 수 있었다.[2] 특히 외교 사절이나 학자들 사이에서 필담은 중요한 의사소통 수단이었다.수(隋)나라 시대(581–618)의 기록에 따르면, 오노노 이모코(小野 妹子)는 사신으로 중국에 파견되어 불교 경전을 구하려 했다. 그는 세 명의 늙은 승려와 만나 필담을 나누었는데, 이들은 서로 말이 통하지 않았기 때문에 붓으로 땅에 한자를 써서 '침묵의 대화'를 나누었다고 한다.[4]

베트남 혁명가 판보이쩌우(潘佩珠)는 1905년부터 1906년까지 동유 운동(東遊) 기간 동안 일본에서 쑨원(孫中山), 량치차오(梁啓超) 등 여러 중국 혁명가들과 필담을 나누었다.[5][6] 이들은 주로 범아시아주의 반식민주의 운동에 관한 주제를 논의했으며, 이 필담은 나중에 ''베트남 망국사''(越南亡國史) 출판으로 이어졌다.

판보이쩌우와 이누카이 쓰요시(犬養 毅) 사이의 필담에서, 이누카이 쓰요시는 베트남의 원조 요청에 대한 승인 여부와 군주국이라면 황족을 대표로 내세울 것을 제안했다. 판보이쩌우는 이미 고려했다고 답했다. 오쿠마 시게노부, 이누카이 쓰요시, 량치차오는 일본의 지원은 가능하지만 군사적 지원은 시기상조라며 인내를 요구했고, 판보이쩌우는 진(秦)나라 조정에서 도움을 청하며 울었던 신포서(申包胥)의 고사를 인용하며 인내하겠다고 답했다.[7] 판보이쩌우가 일본에서 한 약 100건의 필담은 그의 저서 ''판 사오 남 연표''(潘巢南年表)에서 찾아볼 수 있다.[8]

2. 1. 1. 조선과 타국의 필담 사례

조선 시대에는 중국, 일본, 베트남 등과 필담을 통해 교류한 기록이 많이 남아있다. 중국에서 만난 조선 사신과 안남(베트남) 사신은 필담으로 의사소통을 했으며, 일본에 간 조선통신사도 필담으로서 일본 지식인들과 소통하였다. 현대에도 이들 국가 사람들은 상대방의 외국어에 익숙하지 않을 때, 필담이란 방법을 사용하기도 한다.[11][12]필담의 유명한 예시 중 하나는 베이징에서 만력제의 번영을 기원하기 위해 만난 베트남 사신 퐁칵콴(Phùng Khắc Khoan)과 조선 사신 이수광의 대화이다(1597년).[13][14] 사신들은 서로 대화와 시를 교환했는데, 이 시들은 8행 7음절로 구성된 전통적인 시 형식(七言律詩|칠언율시중국어)을 따랐다. 이수광은 퐁칵콴의 사절단 23명 중 단 한 명만이 구어체 중국어를 할 줄 알아, 나머지 사람들은 필담이나 통역을 사용해야 했다고 언급했다. 이 시는 이수광의 저서 지봉유설(芝峯類說) 권8(卷之八)에 수록되어 있다.

이 시들은 퐁칵콴(Phùng Khắc Khoan)의 저서 《매령사화시집》(梅嶺使華詩集, Mai Lĩnh sứ hoa thi tập)에 수록되었다.

1760년 12월 30일, 한국 사신 이상봉(李商鳳)과 베트남 사신 레 꾸이 돈(Lê Quý Đôn)의 만남은 레 왕조의 복식 관습에 대한 필담으로 이어졌으며, 이는 책의 3권인 북원록(北轅錄)에 기록되었다.[16]

이상봉은 검은 치아를 가진 베트남 사신들을 본 후 치아를 검게 칠하는 베트남 관습에 매료되었다.[16]

책, 조완벽전(趙完璧傳)의 한 구절도 이러한 관습을 언급하고 있다.[17] 작가 조완벽(趙完璧)은 한국 군대에 의해 일본으로 팔려갔지만, 그는 한자를 매우 잘 읽었기 때문에 일본 상인들이 그를 데려갔다. 거기서 그는 베트남을 방문할 수 있었고 베트남 관리들의 손님으로 대우받았다. 그의 전기인 조완벽전은 그의 경험과 베트남인들과의 필담을 기록하고 있다.[18]

베트남에서 활동한 저널리스트인 丸山 静雄|마루야마 시즈오일본어는 그의 저서 印度支那物語|인도차이나 이야기|Indoshina monogatari일본어에서 현지인들과의 필담에 대해 언급했다.[19]

18세기 일본 서적인 安南国漂流記|안남 표류기|Annan-koku Hyōryū-ki일본어에는 안남에서 표류한 사람의 이야기가 언급되어 있다.

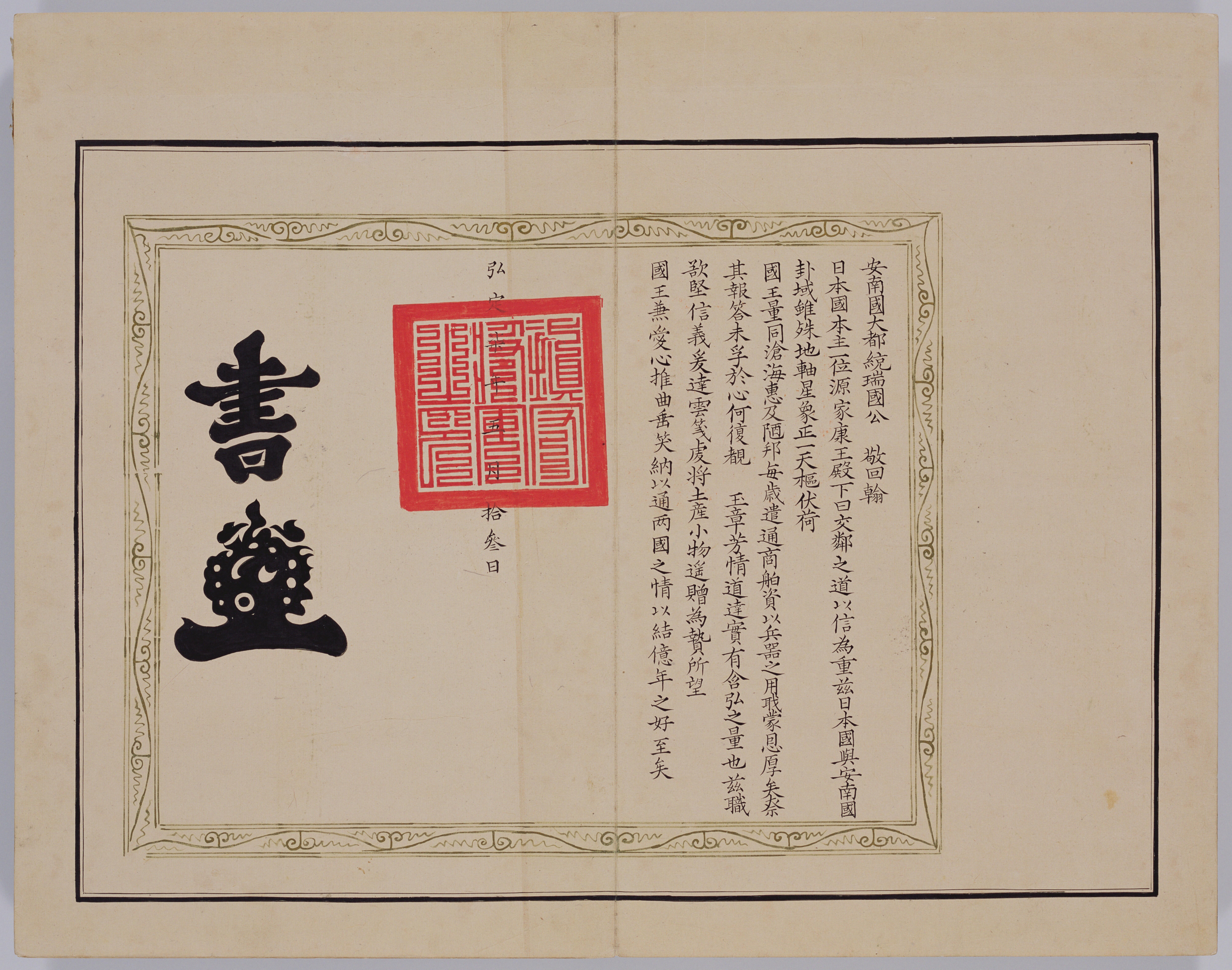

응우옌 호앙(Nguyễn Hoàng)이 1607년에 도쿠가와 이에야스|源家康|일본어에게 보낸 편지는 그 당시 일본과 베트남 간의 외교 관계를 보여준다.

2. 2. 현대의 필담

현대에도 한자 문화권 국가 사람들은 상대방의 외국어에 익숙하지 않을 때 필담을 사용하기도 한다.2013년 일본-베트남 합작 역사 영화 ''파트너''에서는 판보이쩌우와 이누카이 쓰요시 사이의 필담이 묘사되었다. 2006년 일본 드라마 ''어텐션 플리즈''에서는 미사키 요코(우에토 아야 분)가 중국인 여행객과 한자를 사용하여 대화하는 장면이 나온다.

2. 2. 1. 장애인 의사소통

청각 장애인이나 말더듬, 인후 질환 등으로 발화가 어려운 사람들은 수화 대신 필담을 사용하여 의사소통을 할 수 있다. 필담은 문자를 읽을 수 있다면 의사소통이 가능하다는 장점이 있지만, 필담 도구가 필요하고 문자를 쓰는 데 시간이 걸려 수화보다 속도가 느리다는 단점이 있다.[20]병원, 노선 버스 등 공공시설이나 대중교통에는 필담기나 필담 보드와 같은 필담 도구가 비치된 경우가 많다.

21세기에 들어 태블릿용 필담 앱이 개발되면서 필담이 더욱 편리해졌다. 청각 장애인은 태블릿 화면에 손가락으로 문자를 쓰고, 상대방이 말하는 내용은 음성 인식 기능을 통해 자동으로 문자로 변환되어 화면에 표시되므로 원활한 대화가 가능하다. 또한, 인터넷을 통해 멀리 떨어진 청각 장애인끼리도 손가락으로 쓴 문자로 대화할 수 있다.[20]

2. 2. 2. 특수 상황에서의 활용

직접적인 대화가 불가능하거나, 대화를 피해야 하는 특수한 상황에서 필담이 사용된다.소리를 내어 말하기 어려운 수중이나 소음 환경, 도청이 우려되는 환경 등에서 필담이 활용된다. 전화나 라디오 프로그램 진행 중, 정숙을 요하는 환경에서도 사용된다.[20]

스쿠버 다이빙의 경우에는 수중 환경이므로 자석 펜으로 그리면 검게 변하는 보드(그림 그리기 보드) 등이 사용된다.

승려 가와구치 에카이는 중국인으로 위장하여 청나라 말기 티베트에 잠입했지만, 중국어 필담은 가능해도 회화는 할 수 없었기 때문에 푸저우 출신이라 베이징어를 모른다고 말하며 위기를 넘겼다.[23]

저널리스트 마루야마 시즈오는 베트남에 취재를 갔을 때 현지 베트남인과 필담을 한 적이 있다. 다음은 마루야마 시즈오의 『인도차이나 이야기』에서 인용한 내용이다.[24]

나는 종전 전, 베트남이 아직 프랑스 식민지였을 때, 아사히 신문사의 특파원으로서 베트남에 체류했다. 프랑스 보안대는 일본인의 동정을 엄하게 감시했다. 나는 시클로(세발 자전거)를 번갈아 타거나, 골목에서 골목으로 일부러 길을 바꿔 베트남의 민족 독립 운동가들과 만났다. 대부분 통역의 도움을 받았고, 통역이 없는 경우에는 한문으로 필담했지만, 꽤나 뜻이 통했다. 지금도 중년 이상의 사람이라면 한자를 알고 있으며, 우리와도 한자로 대략적인 이야기는 할 수 있다. 한자라고 해도, 일본의 한자와 이 지역의 한자는 꽤 다르지만, 한자의 기본에는 변함이 없는 것이고, 중국-베트남-조선-일본으로 이어지는 한자 문화권 안에서, 우리는 살아 있다는 것을 통감한다.중국어

2. 2. 3. 의사 중국어

고노 다로는 2019년 베이징 방문 당시 자신의 일정을 중국 팔로워들과 소통하기 위해 한자만 사용하여 트윗을 올렸다. 이 텍스트는 중국어나 일본어와 같지는 않았지만, 중국어 사용자들이 비교적 이해하기 쉬웠다. 이는 의사 중국어(偽中国語)의 좋은 예시이며, 두 나라가 문자를 통해 어느 정도 소통할 수 있음을 보여준다. 이 트윗은 과거의 필담이 사용된 방식과 유사했다.[10]八月二十二日日程。同行記者朝食懇談会、故宮博物院Digital故宮見学、故宮景福宮参観、李克強総理表敬、中国外交有識者昼食懇談会、荷造、帰国。|8월 22일 일정. 동행 기자 조찬 간담회, 자금성 디지털 궁 관람, 자금성 경복궁 참관, 리커창 총리 예방, 중국 외교 전문가 오찬 간담회, 짐 정리, 귀국.일본어

주로 인터넷 텍스트를 통한 의사소통에서 한자 가나 섞어 쓰기의 일본어 문장을 가나를 제외한 한자만으로 마치 중국어 문장처럼 표현하여 성립하는 대화나 문장을, 그 사용 애호가 일부가 가짜 중국어라고 부르며, 더 나아가 중국어 사용자도 그 의미를 대략 이해할 수 있다는 것이 화제가 되는 경우가 있다.[25][26]

3. 한자 필담의 문제점

한자 필담은 여러 가지 문제점과 한계점을 가지고 있다.

글꼴 및 표기 차이, 의미 차이, 한자 사용 감소 등이 주요 문제점으로 지적된다.

- 글꼴 및 표기 차이: 한국, 중국, 일본은 사용하는 한자의 글꼴이 서로 다르다. 한국은 정체, 중국은 간체, 일본은 약체를 사용한다. 이 때문에 자국 한자 지식만으로는 의사소통이 어려울 수 있다. 특히 중국 간체자는 간략화가 심해, 다른 국가의 한자 사용자가 해독하기 어려울 수 있다. 각 나라에서만 사용하는 고유 한자 역시 의사소통을 어렵게 만든다.

- 의미 차이: 같은 한자라도 국가마다 의미가 다른 경우가 많다. 예를 들어, '念'은 한국에서 '생각하다'라는 뜻이지만, 중국에서는 '책을 읽다'라는 뜻이다. '走'는 한국에서 '달리다'라는 뜻이지만, 중국에서는 '걷다'라는 뜻이다.

- 한자 사용 감소: 대한민국과 조선민주주의인민공화국에서는 한글을 주로 사용하며, 한자 사용은 드물다. 베트남에서는 꾸옥응으라는 알파벳 표기가 일반화되어 있다. 따라서 이들 국가에서는 한자 사용 감소로 인해 필담이 더욱 어려워지고 있다.

3. 1. 글꼴 및 표기 차이

한국, 중국, 일본에서 사용하는 한자의 글꼴은 서로 다르다. 한국은 정체, 중국은 간체, 일본은 약체를 사용하기 때문에, 자국에서 쓰이는 한자 지식만으로는 의사소통이 어려울 수 있다.[1] 특히, 중국 간체자의 경우 간략화가 많이 이루어져, 중국인이 정체를 못 읽는 경우가 많으며, 한국인이나 일본인도 간체 해독에 어려움을 겪을 수 있다.[1]각 나라에서만 사용하는 고유 한자는 다른 나라에서는 통하지 않을 수 있다.[2] 또한, 같은 한자라도 나라에 따라 의미가 전혀 다른 경우가 많다.[3] 예를 들어, '생각하다'라는 뜻의 念(념)은 중국에서 '책을 읽다'라는 뜻이고, '달리다'라는 뜻의 走(주)는 중국어로 '걷다'라는 뜻이다.[3] 단어의 경우 이러한 차이는 더욱 커지는데, '고맙다'라는 뜻의 일본어 '아리가토'를 한자로 표기한 有難은 중국어로는 '유감스럽다'라는 뜻이 된다.[3] 이는 한국과 일본이 고대 한어의 한자 뜻을 대부분 그대로 보존해온 반면, 중국은 한자어와 음이 시대에 따라 계속 변화했기 때문이다.[3]

북한에서는 한자를 전혀 사용하지 않으며, 대한민국에서는 한글 전용 정책으로 한자가 한글의 보조 문자 지위에 있어, 다른 두 나라에 비해 한자 사용자가 적다.[5]

현대 베트남인에게는 통하지 않는다.[6] 중국, 싱가포르, 타이완에서는 한자를 이해하는 사람이 많아 일본인이 한자로 써도 통하는 경우가 있지만, 일본어와 중국어는 한자 표기에 차이가 심하다.[6] 예를 들어 '湯' 자는 일본어에서는 '데운 물'을 뜻하지만, 표준 중국어에서는 '수프'를 뜻한다.[6]

일본식 한자나 조선 국자도 마찬가지로 통하지 않는다.[7]

과거 한반도나 베트남에서도 필담이 사용되었지만, 한자를 이해하는 사람은 매우 적어지고 있다.[8] 현재 대한민국과 조선민주주의인민공화국에서는 한글을 사용하며, 한자 사용은 드물고, 한자 교육을 거의 받지 않은 세대도 있다.[8] 베트남 사회주의 공화국에서는 꾸옥응으에 의한 알파벳 표기가 일반화되어 있다.[8]

다음은 강희자전체, 번체자, 간체자, 신자체의 글꼴 차이를 나타내는 표이다.