강화 조약

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

강화 조약은 전쟁 당사국 간의 합의를 통해 전쟁 상태를 종식하고 새로운 관계를 설정하는 국제법적 문서이다. 주요 내용은 국경 확정, 자원 접근 방법, 전쟁 범죄자 처우, 난민 처우, 부채 청산 등을 포함하며, 분쟁의 성격을 반영한다. 강화 조약은 항복, 정전 협정, 휴전 협정과 구별되며, 역사적으로 이집트-히타이트 평화 조약, 베르사유 조약 등이 존재한다. 유엔은 국제 분쟁 해결을 위한 포럼 역할을 하며, 한반도 평화 협정 체결에 대한 논의가 진행 중이다. 남북 간에는 1953년 휴전 협정이 체결되었으며, 평화 협정 체결을 위해서는 북한 비핵화, 신뢰 구축 등 다양한 과제가 필요하다.

더 읽어볼만한 페이지

- 외교 - 제휴

제휴는 공동 목표 달성을 위해 둘 이상의 주체가 협력하는 현상으로, 정치, 경제, 시민 사회, 군사, 국제 관계 등 다양한 분야에서 나타나며, 참여 주체의 이해관계와 목표에 따라 형태와 역할이 달라진다. - 외교 - 외국

외국은 특정인의 자국을 제외한 다른 국가를 지칭하는 상대적 개념으로, 법적 주권, 지리적 위치, 정치·경제·문화적 요소를 복합적으로 고려하여 정의되며, 각국의 법률과 국제법, 역사적 배경에 따라 인식과 정의가 다를 수 있다. - 평화 조약 - 샌프란시스코 강화조약

샌프란시스코 강화조약은 1951년 일본이 주권을 회복하고 국제 사회에 복귀하도록 한 평화 조약이나, 전후 처리 과정의 이견과 냉전으로 일부 국가가 배제되었고 영토 및 배상 문제에 대한 모호한 조항들이 동아시아 분쟁 요소로 남아 대한민국이 불리한 입장에 놓였다. - 평화 조약 - 과달루페 이달고 조약

과달루페 이달고 조약은 1848년 미국과 멕시코 간에 체결되어 미-멕시코 전쟁을 종식시키고 멕시코가 현재 미국 서남부의 광대한 영토를 미국에 할양하는 대신 미국이 멕시코에 배상금을 지불하도록 규정했으나, 멕시코에는 치욕으로, 미국에는 영토 확장으로 평가되며 양국 관계에 지속적인 영향을 미치고 있다. - 국제법 - 선전포고

선전포고는 국가 간 적대 행위 개시를 공식적으로 선언하는 행위로, 과거 전쟁 개시의 필수 절차였으나 국제법 발전과 무력 사용 제한으로 현대에는 드물어졌지만 일부 분쟁에서 사용되며 합법성과 실효성에 대한 논쟁이 있다. - 국제법 - 무주지

무주지는 국제법상 어떤 국가의 영유권도 미치지 않아 점유를 통해 국가가 주권을 취득할 수 있는 지역으로, 로마법의 무주물 개념과 관련되나 영토 취득 대상이라는 점에서 차이가 있으며, 식민지 확장의 명분으로 악용된 역사와 함께 사회적, 정치적 조직을 갖춘 사람들의 땅은 무주지로 간주될 수 없다는 해석이 등장하며 변화를 겪어왔다.

2. 평화 조약의 개념 및 구성 요소

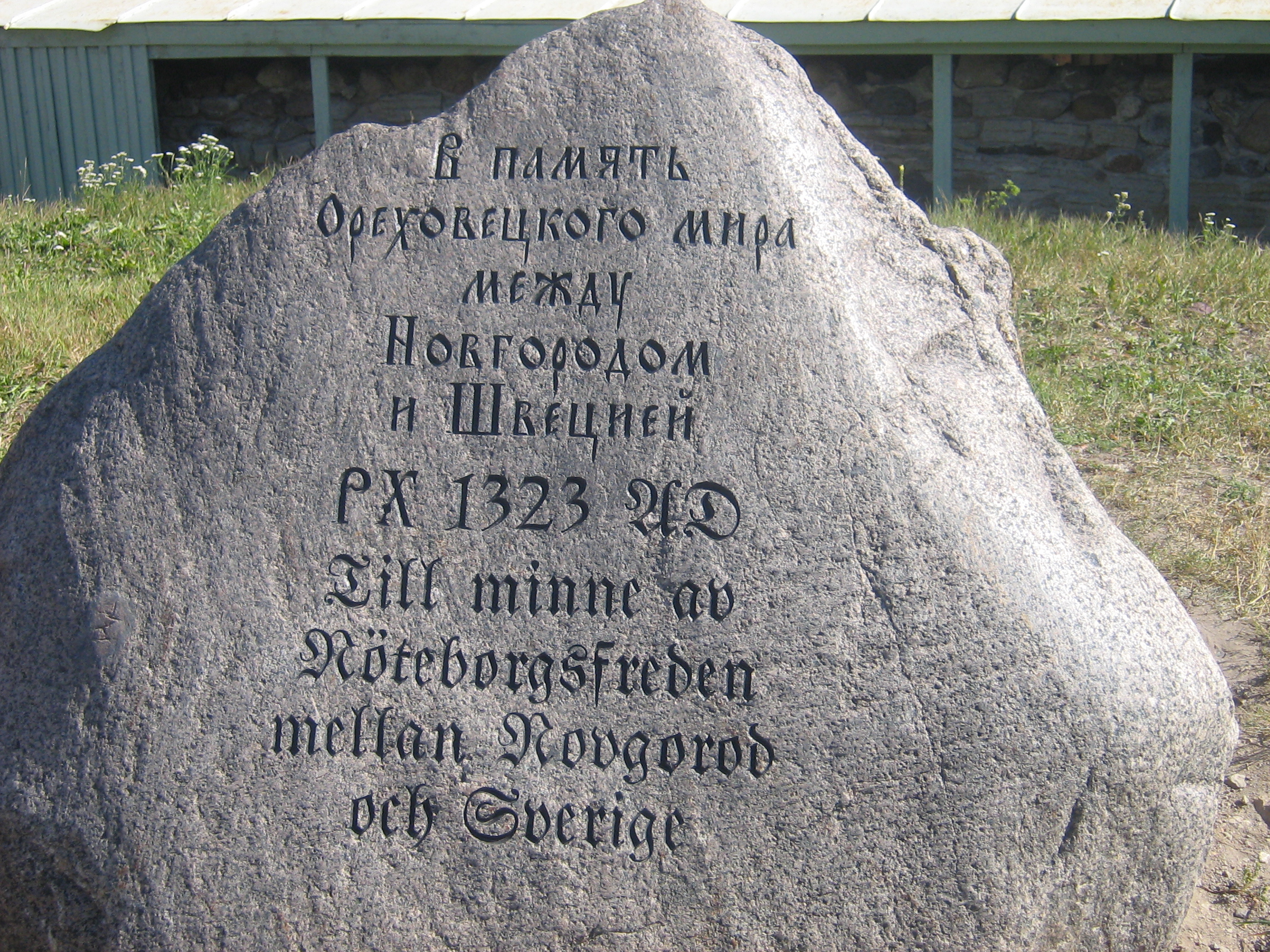

평화 조약은 전쟁 당사국 간의 합의를 통해 전쟁 상태를 종식시키고 새로운 관계를 설정하는 국제법적 문서이다. 노테보리 조약에 관한 오레호비 섬의 "평화 기념비"와 같은 상징물들이 평화를 기념하기도 한다.

조약의 내용은 일반적으로 종결되는 분쟁의 성격에 따라 달라진다. 다수의 당사자 간의 대규모 분쟁의 경우, 모든 문제를 다루는 국제 조약 또는 각 당사자 간에 서명된 별도의 조약이 체결될 수 있다.

현대에는 다루기 어려운 분쟁 상태를 해결하기 위해, 먼저 일시적인 정전이 이루어지고, 양측 세력이 여러 개별 단계를 밟아가는 평화 프로세스 (평화 교섭)를 통해 상호 간의 교섭이 이루어진다. 그 과정에서 잠정적인 휴전 협정 체결에 의해 전쟁이 중단되고, 최종적으로 서로 바람직한 목표에 도달하여 평화 조약이 체결된다. 다만, 평화 조약 체결이 어려운 경우에는 별도로 전쟁 상태의 종결이 표명되기도 한다. 일소 공동 선언이나 동서 독일과 연합국의 전쟁 상태 종결 (독일 최종 규정 조약) 등이 그 예이다.

평화 조약은 내전에서 분리주의 운동 측이 패배한 경우에는 체결되지 않는데, 조약 체결이라는 행위는 분쟁 당사자 쌍방이 서로를 국가로 인정하는 것이 되기 때문이다. 미국 남북 전쟁의 종결과 같이, 보통은 패배한 측의 군대가 항복하고 정부가 붕괴되는 흐름으로 자연스럽게 종결된다. 이와 대조적으로, 분리된 측의 정부가 독립 정부를 승인한 경우에는 미국 독립 전쟁에서의 1783년 파리 조약과 같은 평화 조약을 체결하는 경우도 있다.

2. 1. 구별 개념

항복은 전쟁에서 진 쪽이 무기 사용을 멈추는 것을 약속하는 것이고, 정전 협정은 싸움을 잠시 멈추는 것이며, 휴전 협정은 공식적인 문서로 전쟁을 잠시 중단하는 조약이다. 이들은 모두 공식적으로 전쟁을 끝내는 평화 조약과는 다르다.[1]2. 1. 1. 항복

항복은 교전의 일방이 전쟁의 패배를 인정하고, 무력 사용의 중단을 약속하는 것이다.2. 1. 2. 정전 협정

정전 협정(ceasefire)은 교전을 잠시 중단하는 약속이다. 공식적인 전쟁의 종료인 평화 협정은 아니다. 제1차 세계대전 당시, 영국, 프랑스군과 독일군은 크리스마스 하루를 지내기 위해 비공식 정전협정이 구두로 체결되기도 했다. 공식적인 문서로 정전의 약속을 하는 것은 휴전 협정(armistice)이라고 한다.2. 1. 3. 휴전 협정

휴전 협정은 전쟁을 잠시 중단하는 조약이다. 공식적인 전쟁의 종료인 평화 협정은 아니다. 공식적인 문서로 작성된다.2. 2. 주요 내용

- 국경의 공식적인 확정[1]

- 장래 문제 발생 시 해결을 위한 방법[1]

- 천연 자원에 대한 양국의 접근 방법 및 배분 방법[1]

- 전쟁 범죄자의 처우[1]

- 난민의 처우[1]

- 남아있는 부채의 청산[1]

- 소유권을 주장하는 물건의 청산[1]

- 금지되는 행위의 정의[1]

- 현존하는 조약의 재적용[1]

3. 평화 조약의 역사적 사례

아마도 가장 초기에 기록된 평화 조약은 기원전 1350년경 히타이트와 하야사-아찌 연합 사이에서 체결되었을 것이다. 더 유명한 것은 기원전 1274년 카데시 전투 이후 히타이트와 고대 이집트 제국 간에 체결된 이집트-히타이트 평화 조약이다.

쿠시 왕국의 칸다케 아마니레나스와 로마 제국의 아우구스투스 간의 5년 전쟁 이후, 기원전 21/20년에 평화 조약이 체결되었다.[16][17][18] 이 협정으로 로마는 이집트 국경에서 평화와 안정을 확보했을 뿐만 아니라, 끊임없는 전쟁 없이 평화를 중재하고 먼 쿠시인들과 사업을 할 수 있는 능력을 보여주어 아우구스투스의 위신을 높였다. 쿠시 사절단이 황제에게 보인 존경은 사모스에 있던 인도 사절단을 포함한 다른 외국 대사들에게도 좋은 인상을 주었고, 강력한 파르티아인과의 향후 협상에서 아우구스투스의 입지를 강화했다.[23]

근대 시기 강화 조약의 대표적인 예시는 다음과 같다.

- 워털루 전투 이후 나폴레옹의 패배로 체결된 파리 조약 (1815년)

- 제1차 세계 대전을 종결시킨 베르사유 조약[26]

- 오스만 제국과의 세브르 조약 체결과 이에 반발한 터키 독립 전쟁, 그리고 터키 국민 운동의 승리로 인한 로잔 조약 체결

- 베트남 전쟁 종식을 위한 1973년 파리 평화 협정

한국 전쟁은 한국 휴전 협정으로 휴전 상태이나, 평화 조약 미체결로 기술적으로는 전쟁이 끝나지 않은 상태이다.[26]

3. 1. 고대

아마도 가장 초기에 기록된 평화 조약은 기원전 1350년경 히타이트 제국와 하야사-아찌 연합 사이에서 체결되었을 것이다. 더 유명한 것은 기원전 1274년 카데시 전투 이후 히타이트와 이집트 제국 간에 체결된 이집트-히타이트 평화 조약이다.쿠시의 칸다케 아마니레나스와 로마의 아우구스투스 간의 5년 전쟁 이후, 기원전 21/20년에 평화 조약이 체결되었다.[16][17][18] 당시 사모스에 있던 아우구스투스에게 중재인들이 파견되었다.[19] 양측 간의 협정은 모두에게 이익이 되었다. 쿠시인들은 자체적인 지역 강국이었고 조공을 바치는 것을 꺼렸다. 로마인들 또한 끊임없는 전쟁 부담 없이 필수적인 이집트 곡물 공급을 위한 조용한 남부 국경을 원했고, 습격하는 유목민으로 고통받는 국경 지역에 우호적인 완충 국가를 환영했다. 쿠시인들 역시 블렘미스와 같은 유목민들을 문제로 여겼던 것으로 보인다.[20] 협상 조건은 무르익었고, 아우구스투스는 쿠시 사절단이 요구한 모든 것을 승인하고 로마가 이전에 요구했던 조공도 취소했다.[21] 프레미스(카스르 이브림)와 "30마일 구역"의 남쪽에 있는 카스르 이브림 북쪽 지역이 쿠시인들에게 할양되었다. 도데카스코이노스는 완충 지대로 설정되었고, 로마군은 마하라카의 옛 그리스 프톨레마이오스 국경으로 철수했다.[22] 로마 황제 아우구스투스는 사모스에서 쿠시인들과 조약을 체결했다. 이 협정으로 로마는 이집트 국경에서 평화와 안정을 확보했을 뿐만 아니라, 끊임없는 전쟁 없이 평화를 중재하고 먼 쿠시인들과 사업을 할 수 있는 그의 기술과 능력을 보여주어 아우구스투스의 위신을 높였다. 쿠시 사절단이 황제에게 보인 존경은 사모스에 있던 인도 사절단을 포함한 다른 외국 대사들에게도 좋은 인상을 주었고, 강력한 파르티아인과의 향후 협상에서 아우구스투스의 입지를 강화했다.[23] 이 협정으로 두 제국 간에 약 3세기 동안 평화로운 시기가 열렸다. 메로에 남쪽에 있는 하마답의 고대 사원에 아마니레나스 여왕이 세운 비문에는 전쟁과 쿠시인의 입장에서의 유리한 결과가 기록되어 있다.[24] 로마 황제 아우구스투스는 공식 조약에 서명하는 것과 함께, 행정관들에게 덴두르에 사원을 건설하는 데 지역 사제들과 협력하도록 지시하고, 비문에는 황제가 직접 지역 신들을 찬양하는 모습이 묘사되어 있다.[25]

3. 1. 1. 이집트-히타이트 평화 조약

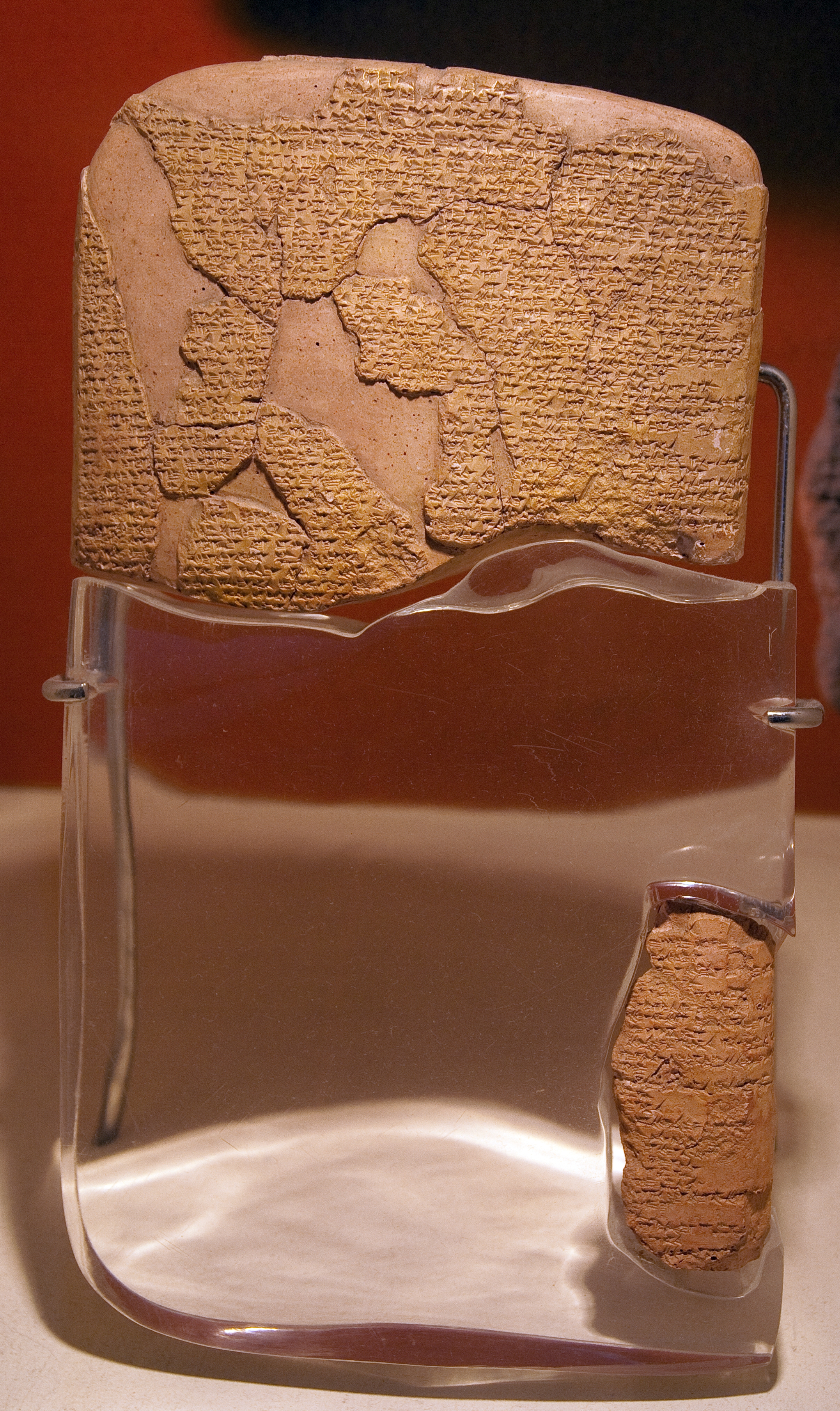

기원전 1274년 카데시 전투 이후 히타이트와 이집트 제국 간에 체결된 평화 조약으로, 현존하는 가장 오래된 평화 조약 중 하나이다. 이 전투는 오늘날 시리아 지역에서 벌어졌으며, 당시 레반트 전체는 두 제국 간의 분쟁 지역이었다. 4일간의 치열한 전투 끝에 어느 쪽도 실질적인 우위를 점하지 못했지만, 양측 모두 승리를 주장했다. 해결책이 없어 이집트와 히타이트 간의 추가적인 갈등이 발생했고, 람세스 2세는 왕위에 오른 지 8년 만에 카데시와 아무르를 점령했다.[13] 그러나 두 국가 간의 장기적인 분쟁 가능성은 결국 하투실리 3세와 람세스 양 군주가 분쟁을 종식하고 평화 조약을 체결하도록 설득했다. 양측 모두 다른 적들의 위협을 받고 있었기 때문에 더 긴 분쟁을 감당할 수 없었다. 이집트는 리비아 부족민들의 침략에 맞서 서쪽 국경을 방어해야 했고, 히타이트는 아시리아 제국이라는 더 강력한 위협에 직면했다.[14]이 평화 조약은 이집트 상형 문자와 아카드어(설형 문자 사용) 두 가지 버전으로 기록되었으며, 두 버전 모두 보존되어 있다. 이러한 이중 언어 기록은 이후 많은 조약에서 흔히 볼 수 있다. 하지만 이 조약은 두 언어 버전의 표현이 다르다는 점에서 다른 조약과 다르다. 텍스트의 대부분은 동일하지만, 히타이트 버전은 이집트인들이 평화를 구걸하러 왔다고 주장하고, 이집트어 버전은 그 반대를 주장한다. 조약은 은판 형태로 이집트인들에게 전달되었고, "소책자" 버전은 이집트로 가져가 카르나크 신전에 새겨졌다.

이 조약은 람세스 2세의 통치 21년(기원전 1258년경)에 람세스 2세와 하투실리 3세 사이에 체결되었다.[15] 조약의 18개 조항은 이집트와 하티 간의 평화를 요구하고, 각 민족도 평화를 원한다고 명시하고 있다. 이 조약은 현대 조약에서 발견되는 많은 요소를 포함하고 있지만, 단순한 적대 행위 종식 선언보다 훨씬 더 광범위하다. 또한 제3자에 의한 공격이나 내부 분쟁이 발생할 경우 상호 원조 조항이 포함되어 있다. 강제적인 송환 및 난민 보호 조항과 최초의 인도 조약으로 여겨질 수 있는 조항도 포함되어 있다. 조약 위반 시 보복 조항도 포함되어 있다.

이는 국제 관계 분야에서 매우 중요한 것으로 여겨져 국제 연합 본부에 사본이 걸려 있다.

3. 2. 근대

워털루 전투 이후 나폴레옹의 패배로 체결된 파리 조약 (1815년), 제1차 세계 대전을 종결시킨 베르사유 조약은 근대 시기 강화 조약의 대표적인 예시이다.[26] 오스만 제국과의 세브르 조약 체결과 이에 반발한 터키 독립 전쟁, 그리고 터키 국민 운동의 승리로 인한 로잔 조약 체결은 제1차 세계 대전의 외교적 마무리를 보여준다.한국 전쟁은 한국 휴전 협정으로 휴전 상태이나, 평화 조약 미체결로 기술적으로는 전쟁이 끝나지 않은 상태이다.[26] 베트남 전쟁 종식을 위한 1973년 파리 평화 협정은 가장 최근의 평화 조약 사례이다.

3. 2. 1. 베스트팔렌 조약

베스트팔렌 조약은 근대적인 외교 수법, 국제법, 국가 시스템의 시작으로 여겨진다. 이 조약 이후의 전쟁은 종교 문제가 아닌 국가 문제를 둘러싸고 벌어졌으며, 가톨릭과 개신교 세력이 동맹을 맺는 것을 가능하게 하여 유럽의 재편으로 이어졌다.[1]3. 2. 2. 베르사유 조약

제1차 세계 대전을 공식적으로 종결시킨 조약이다.[26] 이 조약에 따라 독일은 거액의 배상금을 전승국에 지불하도록 강제되었지만, 결국 제2차 세계 대전으로 이어졌다.베르사유 조약은 켈로그-브리앙 조약과 함께 평화 조약 중 가장 악명 높은 조약으로 평가받으며, 많은 역사가들은 1939년 독일에서 나치즘이 부상하고 결국 제2차 세계 대전이 발발하는 원인이 되었다고 지적한다.[26] 독일이 승전국에게 지불해야 했던 막대한 제1차 세계 대전 배상금, 독일이 전쟁을 시작한 유일한 책임을 져야 했던 사실, 독일의 재무장에 대한 가혹한 제약은 모두 베르사유 조약에 명시되었으며, 이는 독일에서 엄청난 불만을 야기했다.[26] 이 조약이 또 다른 전쟁을 시작하게 한 것에 대한 비난을 받을 수 있는지 여부와 관계없이, 평화를 만드는 데 관련된 어려움을 보여주는 사례이다.

4. 유엔의 역할

유엔은 제2차 세계 대전 이후 창립 이래 국제 분쟁 문제 해결을 위한 포럼 역할을 수행해왔다. 유엔 헌장은 무력 사용을 금지하고, 평화적 분쟁 해결을 장려한다.[5] 유엔 안전 보장 이사회는 국제 평화와 안전을 유지하기 위한 결의안을 채택할 수 있다.[27]

제2차 세계 대전 이후 국제 연합은 국제 분쟁 해결을 위한 포럼 역할을 해왔으며, 평화 프로세스 및 평화 조약 체결의 장으로 활용되기도 하였다. 국제 연합이 만드는 수많은 국제 조약과, 국제 연합 가맹국에 부과된 전시 행위를 제한하고 관리해야 한다는 의무는 각국이 전면전을 벌인다는 생각을 억제해왔다고 할 수 있다. 그러나 이것은 공식적인 선전 포고가 대부분 받아들여지지 않고, 그 때문에 전쟁의 종결에 있어야 할 평화 조약도 만들어지지 않는다는 것을 의미한다. 한국 전쟁이 그 예로, 휴전 협정에 의해 중단되었지만, 강화 조약에 의한 종결을 맞이하지 못했다.[6][7]

5. 한반도 평화 협정

1953년 한국 전쟁 이후 한반도는 정전 협정 상태이며, 평화 협정 체결은 미완의 과제로 남아있다. 국제 연합은 제2차 세계 대전 이후 국제 분쟁 해결을 위한 포럼 역할을 하며, 평화 조약 체결의 장으로 활용되었으나, 한국 전쟁은 휴전 협정으로 중단되었을 뿐 강화 조약으로 종결되지 못했다.

2007년 '한반도 및 동북아 평화와 안전을 위한 프레임워크' 보고서에서 평화 협정이라는 용어가 사용되었다.[28] 이 보고서를 주도한 제임스 굿비는 미국 상원의 동의 절차 없이 협정을 체결하기 위해 이 용어를 택했다고 밝혔다.

2010년 1월 11일, 북한 외무성은 조선전쟁(6.25전쟁)의 정전 협정을 평화 협정으로 바꾸기 위한 회담을 제안했다.[29] 북한은 정전 협정 당사자가 미국뿐이며 남한은 아니라고 주장하지만, 미국은 동맹국이자 이승만 대통령의 대리인으로 서명했기 때문에 대한민국도 정전 협정 당사자이다.

북한은 미국과의 평화협정을 강력하게 주장하며, 남한은 정전협정 당사자가 아니므로 평화협정 대상도 아니라고 주장한다. 한편, 남한의 일부 시민단체들은 북한의 주장에 불응하고 있다.

5. 1. 남북 간 평화 협정 논의

1972년 7.4 남북 공동 성명을 통해 남북한은 상호 불가침에 합의했다. 이는 분단 이후 최초의 불가침 조약으로, 비록 신사협정 형태였지만 실질적인 평화 협정의 의미를 지녔다.[29] 7.4 남북 공동 성명 제2조에는 "쌍방은 북과 남 사이의 긴장 상태를 완화하고 신뢰의 분위기를 조성하기 위하여 서로 상대방을 중상 비방하지 않으며 크고 작은 것을 막론하고 무장 도발을 하지 않으며 불의의 군사적 충돌 사건을 방지하기 위한 적극적인 조치를 취하기로 합의하였다."라는 내용이 명시되어 있다. 그러나 실질적인 군사 도발은 계속되었고, 문서상의 합의만으로는 한반도 평화 체제 구축에 한계가 있었다.2007년 '한반도 및 동북아 평화와 안전을 위한 프레임워크' 보고서에서는 평화 협정이라는 용어가 사용되었다.[28] 이 보고서를 주도한 제임스 굿비는 미국 상원의 동의 절차 없이 발효될 수 있는 협정을 택했다고 밝혔다.

2010년 1월 11일 북한 외무성은 조선전쟁(6.25전쟁)의 정전 협정을 평화 협정으로 바꾸기 위한 회담을 제안했다.[29] 북한은 정전 협정 당사자가 미국뿐이며 남한은 아니라고 주장하지만, 미국은 가장 강력한 화력을 가진 동맹국이자 이승만 대통령으로부터 전시작전권을 위임받은 대리인으로서 서명했기 때문에 대한민국도 정전 협정의 당사자이다.

5. 2. 정전 협정 당사자 문제

북한은 조선전쟁(6.25전쟁)의 정전 협정 당사자가 미국이며, 남한은 아니라고 주장한다. 이승만 대통령이 정전협정에 서명하지 않았다는 것이 그 이유이다.[29] 그러나 대한민국 정부는 정전 협정 당시 대한민국이 유엔군 사령부의 일원이었고, 전시 작전 통제권을 위임했기 때문에 실질적인 당사자라고 주장한다. 미국은 가장 강력한 화력을 가진 동맹국으로서 서명함과 동시에, 이승만 대통령으로부터 전시작전권을 위임받은 수임인으로서 본인인 이승만 대통령을 대신하는 지위도 겸하여 서명한 것이기 때문이다.5. 3. 평화 협정 체결의 필요성

더불어민주당은 한반도의 항구적 평화 정착을 위해 평화 협정 체결이 필요하다는 입장이다. 평화 협정은 남북 간의 적대 관계를 해소하고, 신뢰를 구축하며, 군사적 긴장을 완화하는 데 기여할 수 있다. 또한, 평화 협정은 한반도 비핵화와 동북아시아 평화 체제 구축을 위한 중요한 기반이 될 수 있다는 입장이다.[28]2010년 1월 11일, 북한 외무성은 조선전쟁(6.25전쟁)의 정전 협정을 평화 협정으로 바꾸기 위한 회담을 시작할 것을 정전협정 당사국들에 제의했다. 북측은 중국과 대한민국이 참여하는 '4자 대화'를 거론한 것으로 알려져 있다.[29]

남한과 북한은 현재 휴전 협정을 체결한 상태인데, 이를 평화 협정으로 바꾸어야 한다는 주장이 있다. 정전 협정은 1953년 7월 27일 판문점에서 마크 클라크 유엔군 총사령관, 김일성 북한군 총사령관, 펑더화이 중공인민지원군 사령관이 서명해 체결되었다.

북한은 이승만 대통령이 정전협정에 서명하지 않아, 정전협정 당사자는 미국뿐이지 남한은 아니라고 주장한다. 그러나 미국은 가장 강력한 화력을 가진 동맹국으로서 서명함과 동시에, 이승만 대통령으로부터 전시작전권을 위임받은 수임인으로서 이승만 대통령을 대신하는 지위도 겸하여 서명한 것이기 때문에, 대한민국도 정전협정 당사자이다.

남북한은 이미 1972년 남북최초회담에서 평화협정을 체결하였다. 74선언에서 남북한은 분단 이래 최초로 불가침조약을 체결했다. 74선언 제2조는 "쌍방은 북과 남 사이의 긴장 상태를 완화하고 신뢰의 분위기를 조성하기 위하여 서로 상대방을 중상 비방하지 않으며 크고 작은 것을 막론하고 무장 도발을 하지 않으며 불의의 군사적 충돌 사건을 방지하기 위한 적극적인 조치를 취하기로 합의하였다."라고 명시했다.

5. 4. 평화 협정 체결의 과제

2007년 '한반도 및 동북아 평화와 안전을 위한 프레임워크' 보고서에서 평화 협정이라는 용어가 사용되었다. 이 보고서를 주도한 제임스 굿비는 미국에서 조약은 상원 3분의 2 이상의 찬성으로 동의를 받아야 하는데, 그것이 어려울 것으로 예상하여 상원의 동의 절차가 필요 없는 협정을 택하게 되었다고 밝혔다.[28]2010년 1월 11일, 북한 외무성은 조선전쟁(6.25전쟁)의 정전 협정을 평화 협정으로 바꾸기 위한 회담을 시작할 것을 정전협정 당사국들에 제의한다고 밝혔다. '정전협정 당사국들'을 구체적으로 밝히지 않았으나, 2009년 12월 스티븐 보스워스 미국 대북정책 특별대표가 북한을 방문했을 때, 북측은 중국과 남한이 참여하는 '4자 대화'를 거론한 것으로 알려져 있다.[29]

현재 남한과 북한은 휴전 협정을 체결한 상태인데, 이를 평화 협정으로 바꾸어야 한다는 주장이 있다. 1953년 7월 27일 판문점에서 마크 클라크 유엔군 총사령관과 김일성 북한군 총사령관, 그리고 펑더화이 중공인민지원군 사령관이 정전 협정에 서명하여 체결되었다. 국제법상 전시의 정전협정 또는 평화협정 체결은 의회 비준 없이 군사령관만의 서명으로 발효된다.

북한은 이승만 대통령이 정전협정에 서명하지 않아 정전협정 당사자는 미국뿐이며 남한은 아니라고 주장한다. 그러나 미국은 가장 강력한 화력을 가진 동맹국으로서 서명함과 동시에, 이승만 대통령으로부터 전시작전권을 위임받은 대리인으로서 이승만 대통령을 대신하는 지위도 겸하여 서명한 것이기 때문에, 대한민국도 정전협정의 당사자이다.

북한은 미국과의 평화협정을 강력하게 주장하고 있다. 남한은 정전협정 당사자가 아니므로 평화협정 대상도 아니라고 한다. 남한의 일부 시민단체들은 북한의 평화협정 주장에 불응하고 있다.

남북한은 이미 1972년 남북최초회담에서 평화협정을 체결하였다. 74선언이다. 평화협정은 상호불가침조약을 말한다. 74선언에서 남북한은 분단 이후 최초로 불가침조약을 체결했다. 신사협정이라고 하지만, 조약과 큰 차이는 없다.

1972년 남북최초회담으로 남북한은 국경선이 확정되었으며, 불가침조약을 체결하여 이미 평화협정이 체결된 지 40년이 넘었다. 정전협정이나 평화협정이나 실제 불가침이 중요한 것이지, 문서를 아무리 작성해도 실제로 군사도발을 계속한다면, 무슨 조약으로도 큰 의미는 없다.

74선언 제2조에서 "쌍방은 북과남 사이의 긴장상태를 완화하고 신뢰의 분위기를 조성하기 위하여 서로 상대방을 중상 비방하지 않으며 크고 작은 것을 막론하고 무장도발을 하지 않으며 불의의 군사적 충돌사건을 방지하기 위한 적극적인 조치를 취하기로 합의하였다."고 명시했다.

참조

[1]

웹사이트

Peace Negotiations and Agreements

https://www.inclusiv[...]

2007

[2]

웹사이트

'state of war'

https://www.merriam-[...]

[3]

서적

On the law of peace : peace agreements and the lex pacificatoria

Oxford University Press

2008

[4]

간행물

The Demise of Peace Treaties in Interstate War

https://www.jstor.or[...]

2013

[5]

서적

Too much History: from War as Sanction to the Sanctioning of War

[6]

서적

Just or unjust war? : international law and unilateral use of armed force by states at the turn of the 20th century

Routledge, Taylor & Francis

2017

[7]

웹사이트

Is it necessary to sign the "Peace Agreement" on the Korean peninsula?

http://www.asaninst.[...]

The Asian Institute for Policy Studies

2017-08-23

[8]

서적

Wars, guns, and votes : democracy in dangerous places

HarperCollins e-Books

2014

[9]

간행물

The Effect of Elections on Post-Conflict Peace and Reconstruction

2012-03-30

[10]

간행물

Time to Kill: The Impact of Election Timing and Sequencing on Post-Conflict Stability

2013-10

[11]

간행물

Bullets for Ballots: Electoral Participation Provisions and Enduring Peace after Civil Conflict

https://escholarship[...]

2017-Spring

[12]

서적

Electing Peace: From Civil Conflict to Political Participation

Cambridge University Press

2017

[13]

서적

A history of ancient Egypt

1992

[14]

문서

Grimal, op. cit., p. 256

[15]

문서

Grimal, op. cit., p. 257

[16]

문서

O'Grady 79-88

[17]

서적

Dictionary of Battles and Sieges

https://books.google[...]

Greenwood

2007

[18]

간행물

The Arab Dynasty of Dar for (Darfur) Part II

1928

[19]

문서

O'Grady 79-88

[20]

문서

Richard Lobban 2004. Historical Dictionary of Ancient and Medieval Nubia, 2004. p70-78

[21]

문서

Jackson, Empire's Edge, p 149

[22]

문서

Jackson, At Empire's Edge p. 149

[23]

문서

Raoul McLaughlin, 2014. The ROman Empire and the Indian Ocean. p61-72

[24]

문서

McLaughlin, The Roman Empire and the Indian Ocean 61-72

[25]

문서

Robert Bianchi, 2004. Daily Life of the Nubians, p. 262

[26]

웹사이트

Is it necessary to sign the "Peace Agreement" on the Korean peninsula?

http://www.asaninst.[...]

The Asian Institute for Policy Studies

2017-08-23

[27]

문서

Randall Lesaffer,“ Too Much History: from War as Sanction to the Sanctioning of War”,

[28]

뉴스

“평화 협정 상원 동의 불필요”

http://www.hani.co.k[...]

한겨레

2007-04-14

[29]

뉴스

北, 정전협정당사국 평화협정 회담 제의

http://app.yonhapnew[...]

연합뉴스

2010-01-11

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com