경성제국대학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

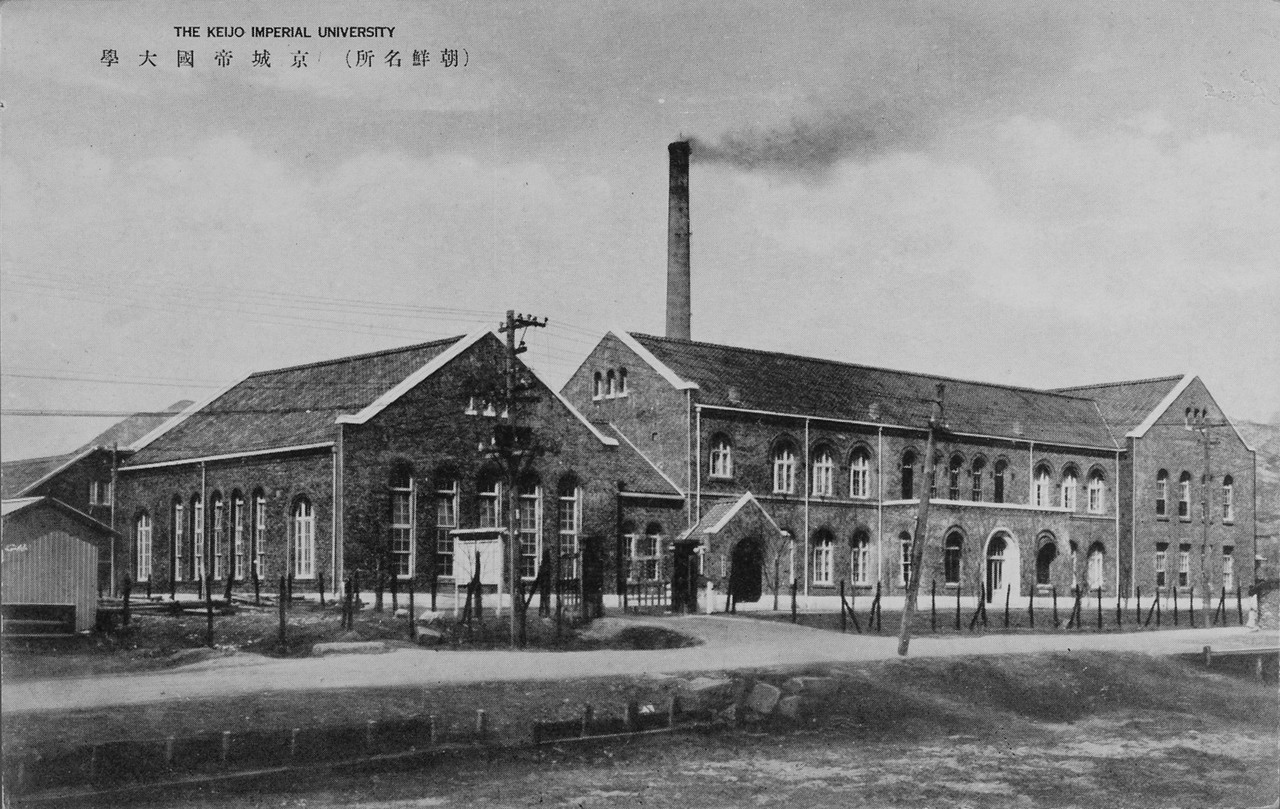

경성제국대학은 일제강점기인 1924년 설립된 대한제국 최초의 제국대학이다. 3·1 운동 이후 민립대학 설립 운동에 대응하여 조선총독부가 관립대학 설립을 발표하면서 설립이 추진되었다. 법문학부와 의학부를 시작으로, 1938년 이공학부가 설치되었다. 예과를 거쳐 본과에 진학하는 체제였으며, 일본인 교수진이 주를 이루었다. 1945년 광복 이후 미군정 주둔, 친일파 백낙준의 총장 부임 등의 과정을 거쳐 1946년 서울대학교에 흡수 통합되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 서울대학교의 전신 - 경성법학전문학교

일제강점기 조선의 법조인 양성 기관인 경성법학전문학교는 1895년 법관양성소에서 시작하여 경성전수학교를 거쳐 1922년 관립으로 승격되었으며, 해방 후 서울대학교 법학대학의 전신이 되었다. - 서울대학교의 전신 - 경성여자사범학교

경성여자사범학교는 1935년 설립되어 1946년 서울대학교 사범대학에 통합된 대한민국의 옛 교육 기관이며, 1943년 전문학교로 승격되어 경성여자사범대학으로 변경되었다가 서울대학교 사범대학에 병합되었다. - 일제강점기의 학교 - 구제중학교

구제중학교는 일본 중학교령에 따라 설립된 5년제 후기 중등 교육 기관으로, 엘리트 등용문으로 여겨졌으나 1947년 학제 개혁으로 폐지되어 신제 고등학교로 개편되었고, 일제강점기 조선의 유사 학교들도 해방 후 학제 개혁을 거쳐 신제 중학교와 고등학교로 분리되었다. - 일제강점기의 학교 - 경복고등학교

경복고등학교는 1921년 개교한 대한민국에서 가장 오래된 근대 중등교육기관 중 하나로, 역사와 전통을 자랑하는 명문 고등학교이다. - 일본의 구제대학 - 교토 대학

교토 대학은 1869년 설립된 샤미큐쿠를 기원으로 1897년 교토제국대학으로 발족하여 1947년 현재의 이름으로 개칭되었으며, 자유로운 학풍을 중시하며 11명의 노벨상 수상자를 배출한 일본 교토부의 국립 대학이다. - 일본의 구제대학 - 게이오기주쿠 대학

게이오기주쿠 대학은 1858년 후쿠자와 유키치가 설립한 일본에서 가장 오래된 사립 대학으로, "독립자존"의 교육 이념 아래 다양한 학부와 대학원을 운영하며 일본 내외에서 높은 평가를 받는 명문 사학이다.

2. 설립

일제 강점기 조선에서는 대학교육 기회가 전무했지만, 대학교육 수요는 높았다. 1910년대 말부터 민족주의 진영은 대학 설립을 통해 민족 운동 수준을 높이고자 조선총독부와 일본 내각에 조선교육령 개정과 대학 설립 인가를 요청했다. 일본 내각은 1918년 대학령으로 조선에도 대학을 설립할 수 있다고 답변했고, 조선총독부도 '임시교육조사위원회'를 구성해 대학 설립을 협의하겠다고 발표했지만, 실질적인 움직임은 없었다.

일제가 대학 설립에 미온적인 태도를 보이자, 3·1 운동 전후 대한제국 말기 국채보상운동 적립금을 활용해 민립대학을 설립하려는 운동이 시작되었다. 1922년 개정교육령으로 대학 설립 및 운영 조항이 신설되면서 민립대학설립운동이 본격화되었다. 전국적인 모금 활동에 조선총독부와 일본 내각은 '임시교육조사위원회'를 구성, 1923년 관립대학 설립 발표로 민립대학설립운동 확산을 막으려 했다. 그해 11월 조선총독부 정무총감을 중심으로 조선제국대학 창립위원회가 발족되었다.

1924년 1월 예과 교사가 완공되었고, 같은 달 11일 신입생 모집 요강이 발표되었다. 조선제국대학은 4월 1일 개교 예정이었으나, 법제 및 명칭 문제로 2달가량 연기되었다. 일본 법제국에서 조선제국대학이 제국대학령에 의한 내각 관할 대학인지, 조선교육령에 의한 조선총독부 관할 대학인지 이견이 있었고, 이는 조선총독부와 일본 내각 간 갈등으로 이어졌다. 4월 말 제국대학령에 의해 조선제국대학을 설립하되, 조선총독부가 관할하는 것으로 조정되었다.

대학 설립 법적 문제가 해결되는 동안, 명칭 문제가 제기되었다. 조선제국대학이라는 명칭이 '조선제국' 대학으로 보일 수 있다는 지적이었다. 결국 조정안이 확정될 때 조선제국대학이 경성제국대학으로 바뀌었다. 개교 과정 문제로 첫 수업은 5월 12일, 개교식은 6월 12일에 열렸다. 경성제국대학 예과 교사, 본부, 법문학부 교사, 의학부 교사 완공에 500만엔 예산이 소요되었다.[1]

2. 1. 민립대학 설립 운동

1920년경부터 민족 계열 단체들은 사립 "조선민립대학" 설립을 추진했고, 조선 내 미국계 선교사 단체들도 전문학교의 대학 승격을 추진했다. 이러한 움직임은 일제의 조선 통치에 대한 저항으로서, 조선 민중들 사이에서 대학 설립 분위기를 고조시켰다. 이러한 움직임을 억제하기 위해 일본 정부 및 조선총독부는 대학 설립을 서두르게 되었다.[16]일제 강점기 초기 조선에서는 대학교육 기회가 전무했지만, 대학교육 수요는 높았다. 1910년대 말부터 민족주의 진영에서는 대학 설립을 통해 민족 운동의 수준을 높이기로 하고, 조선총독부와 일본 내각에 조선교육령 개정과 대학 설립 인가를 요청했다. 일본 내각은 1918년에 제정된 대학령에 의해 조선에도 대학을 설립할 수 있을 것이라고 답변했고, 조선총독부에서도 '임시교육조사위원회'를 구성하여 대학 설립에 대해 민족주의 진영과 협의하겠다고 발표했지만, 실질적인 움직임은 없었다.

일제가 대학 설립에 미온적인 태도를 보이자, 3·1 운동을 전후하여 대한제국 말기에 있었던 국채보상운동의 적립금을 활용하여 민립대학을 설립하려는 운동이 시작되었다. 1922년 개정교육령이 제정되어 대학 설립 및 운영에 대한 조항이 신설되면서, 민립대학설립운동이 본격적으로 시작되었다. 이 운동은 전국적인 모금 활동으로 조직적으로 이루어졌고, 이에 당황한 조선총독부와 일본 내각은 서둘러 '임시교육조사위원회'를 구성하고, 1923년 조선에 관립대학을 설립할 것이라는 발표를 통해 민립대학설립운동 확산을 저지하려 했다.

1923년, 이상재를 중심으로 조선민립대학기성회가 설립되었다.[1]

2. 2. 조선총독부의 관립대학 설립

일제 강점기 초기 조선에는 대학교육 기회가 거의 없었지만, 대학교육에 대한 열망은 높았다. 1910년대 말부터 민족주의 진영에서는 대학 설립을 통해 민족 운동을 발전시키고자 조선총독부와 일본 내각에 조선교육령 개정과 대학 설립 인가를 요청하였다. 일본 내각은 1918년에 제정된 대학령에 따라 조선에도 대학을 설립할 수 있다고 답했고, 조선총독부도 '임시교육조사위원회'를 구성하여 민족주의 진영과 대학 설립을 협의하겠다고 발표했다. 그러나 일본 내각과 조선총독부는 대학 설립을 위한 실질적인 조치를 취하지 않았다.일제가 대학 설립에 소극적인 태도를 보이자, 3·1 운동을 전후하여 대한제국 말기의 국채보상운동 기금을 활용하여 민립대학을 설립하려는 움직임이 나타났다. 1922년 개정교육령이 제정되어 대학 설립 및 운영 조항이 신설되면서 민립대학설립운동이 본격화되었다. 이 운동이 전국적인 모금 활동으로 이어지자, 조선총독부와 일본 내각은 서둘러 '임시교육조사위원회'를 구성하고, 1923년 조선에 관립대학을 설립할 것이라고 발표하여 민립대학 설립 운동의 확산을 막으려 했다. 그해 11월, 조선총독부 정무총감을 중심으로 조선제국대학 창립위원회가 발족되었다.[1]

1924년 1월, 예과 교사가 완공되었고, 같은 달 11일 신입생 모집 요강이 발표되었다. 조선제국대학은 1924년 4월 1일 개교 예정이었으나, 대학 관련 법제 및 명칭 문제로 인해 두 달가량 연기되었다. 일본 법제국에서는 조선제국대학이 제국대학령에 따른 내각 관할 대학인지, 조선교육령에 따른 조선총독부 관할 대학인지에 대한 의견 대립이 있었고, 이는 조선총독부와 일본 내각 간의 갈등으로 이어졌다. 양측의 갈등은 4월 중순까지 계속되다가 4월 말 제국대학령에 따라 조선제국대학을 설립하되, 조선총독부가 관할하는 것으로 조정되었다.

대학 설립의 법적 문제가 해결되는 동안, 대학 명칭에 대한 문제가 제기되었다. '조선제국대학'이라는 명칭이 '제국대학'이 아닌 '조선제국'의 대학으로 해석될 수 있다는 지적이었다. 결국 4월 말 조정안이 확정될 때, 원래 명칭이었던 조선제국대학은 경성제국대학으로 변경되었다. 이러한 개교 과정의 문제들로 인해 첫 수업은 5월 12일에 시작되었고, 경성제국대학의 개교식은 한 달 뒤인 6월 12일에 거행되었다. 경성제국대학의 예과 교사, 본부, 법문학부 교사, 의학부 교사를 완공하는 데 500만엔의 예산이 소요되었다.[2]

2. 3. 경성제국대학 설립

일제 강점기 초기 조선에서는 대학교육의 기회가 거의 없었지만, 대학교육에 대한 수요는 높았다. 1910년대 말부터 민족주의 진영에서는 대학 설립을 통해 민족 운동의 수준을 높이기로 하고, 조선총독부와 일본 내각에 조선교육령 개정과 대학 설립 인가를 요청하였다. 일본 내각은 1918년에 제정된 대학령에 의해 조선에도 대학을 설립할 수 있다고 답변했고, 조선총독부도 '임시교육조사위원회'를 구성하여 대학 설립에 대해 민족주의 진영과 협의하겠다고 발표했다. 하지만 일본 내각과 조선총독부는 대학 설립을 위한 실질적인 움직임을 보이지 않았다.일제가 대학 설립에 미온적인 태도를 보이자, 3·1 운동을 전후하여 대한제국 말기에 있었던 국채보상운동의 적립금을 활용하여 민립대학을 설립하려는 운동이 시작되었다. 1922년 개정교육령이 제정되어 대학 설립 및 운영에 대한 조항이 신설되면서 민립대학설립운동이 본격화되었다. 이 운동이 전국적인 모금 활동으로 이어지자, 조선총독부와 일본 내각은 서둘러 '임시교육조사위원회'를 구성하고, 1923년 조선에 관립대학을 설립할 것이라고 발표하여 민립대학설립운동의 확산을 막으려 했다. 그해 11월 조선총독부 정무총감을 중심으로 한 조선제국대학 창립위원회가 발족되었다.

1924년 1월에 예과 교사가 완공되었고, 같은 달 11일에 신입생 모집 요강이 발표되었다. 조선제국대학은 1924년 4월 1일 개교 예정이었으나, 대학 관련 법제 및 명칭 문제로 인해 2달 가량 연기되었다. 일본 법제국에서 조선제국대학이 제국대학령에 의해 내각 관할 대학인지, 조선교육령에 의해 조선총독부 관할 대학인지에 대한 이견이 있었고, 이는 조선총독부와 일본 내각 간의 갈등으로 이어졌다. 이 갈등은 4월 중순까지 계속되다가 4월 말 제국대학령에 의해 조선제국대학을 설립하되, 조선총독부가 관할하는 것으로 조정되었다.

대학 설립의 법적 문제가 해결되는 동안, 대학 명칭에 대한 문제가 제기되었다. 조선제국대학이라는 명칭이 '제국대학'이 아니라 '조선제국' 대학, 즉 '조선제국의 대학'으로 보일 수 있다는 지적이었다. 결국 4월 말 조정안이 확정될 때 조선제국대학이라는 원래 명칭이 경성제국대학으로 바뀌게 되었다. 이러한 개교 과정의 복잡한 문제로 인해 첫 수업은 5월 12일에 이루어졌으며, 경성제국대학의 개교식은 한 달 뒤인 6월 12일에 열렸다. 경성제국대학의 예과 교사, 본부, 법문학부 교사, 의학부 교사를 완공하는 데 500만엔의 예산이 소요되었다.[1]

3. 운영

경성제국대학은 일제가 제국대학령에 따라 조선에 설립한 대학이다. 초기에는 법문학부와 의학부로 구성되었으며, 운영 비용은 조선 내 모든 전문학교의 운영비를 합친 것보다 많았다. 1926년 학부 진학이 시작되었을 때, 대학 본부는 경기도립상업학교에, 법문학부는 목조 가건물에 자리 잡았다. 의학부 의화학 교실과 병리해부학 교실은 공사를 서둘러 학부 진학 직전에 완공되었다.[26]

농학부, 이학부, 공학부 설치는 비용 문제로 유보되었다. 이후 일제의 대륙 침략이 본격화되고 조선에서 군수공업이 발전하면서 기술 인력이 필요해지자, 1938년에 이공학부 설치가 확정되었다. 이공학부 가설로 경성제국대학의 1년 경상비는 70만엔에서 100만엔 선으로 급증했다.[26]

3. 1. 예과 운영

제국대학에 입학하기 위해서는 구제고등학교를 졸업해야 했다. 그러나 당시 조선에는 고등학교가 없었기 때문에, 이를 대신하여 2년제 예과(豫科)가 설치되었다.[26]

예과는 고등학교와 다른 구조를 가졌다. 예과에서 본과(학부)로 진학할 때는 별도의 시험을 치르지 않았고, 예과는 2년제로 운영되었다. 이는 일본의 제국대학보다 조선의 제국대학을 낮게 설정한 것과 같았다. 홋카이도제국대학의 예과는 3년제였지만, 경성제국대학과 다이호쿠 제국대학의 예과는 2년제였다.[26]

2년제 예과에서 3년 과정을 가르쳐야 했기 때문에 학생과 교원들은 학업 과중에 시달렸고, 예과와 고등학교의 수업 연한이 다르다는 논란이 있었다. 실제로 경성제국대학에 진학한 일본인들은 예과가 고등학교보다 1년 짧다는 이유로 열등감을 느끼기도 했다.[26] 1934년에 일본과 식민지 지역 대학 예과의 수학 연한이 같아졌다.

예과는 문과와 이과로 나누어 모집했다. 이과 수료자는 전원 의학부로 진학했고, 문과는 법학계와 문학계로 나누어 선발했다. 그러나 문학계 학생들도 법학부를 선호하여, 전과 제도를 이용해 법학부로 가거나 재입학하는 경우도 있었다. 문과생들의 법학부 편중 현상이 지속되자 학부 진학 시 희망 학과를 선택하게 하는 제도를 시행하기도 했지만, 기존 제도로 돌아갔다. 문학계에서 결손이 생기면 편입인 선과(選科)를 운영했고, 이 선과를 통해 여자가 경성제국대학에 입학하기도 했다.

3. 2. 학부 구성

경성제국대학의 학부는 설립 당시 법문학부와 의학부로 구성되어 있었다. 의학부는 당시 조선에서 고급 의료 인력 양성의 필요성에 의해 설치되었다. 법문학부는 법학과 문학(철학, 사학 포함)이 결합된 형태로, 당시 조선 사회의 직업 구조를 반영하여 설치되었다. 즉, 관료로 진출할 기회가 많은 법학과 중등교원 수요 증가에 대응하기 위한 것이었다.[26]1938년에는 일제의 대륙 침략 본격화와 군수공업 발전에 따른 기술 인력 수요 증가로 이공학부가 설치되었다. 1940년 예과에 이공학부 진학을 위한 학급이, 1943년에는 이공학부 본과가 설치되었다.

4. 개설 학부 및 학과

경성제국대학에는 예과와 본과 과정이 있었다. 예과는 문과와 이과로 나뉘었고, 본과에는 의학부, 법문학부, 이공학부가 있었다. 법과 문학 분과는 법학, 문학, 역사, 철학 연구를 아울렀다.

경성제국대학 학생들은 문학 작품을 출판할 기회가 있었는데, 예비 문학 수업에서는 '청류(Seiryo)'라는 잡지에, 정규 수업에서는 '조대문학(Jōdai Bungaku)'이라는 잡지에 작품을 실었다. 서양사 교육도 대학 연구 과목으로 제공되었다.

경성제국대학은 약리학, 심리학, 병리학, 기생충학 관련 연구도 수행했다. 의학 연구 주제에는 일본인과 한국인을 위한 전염병 관리, 위생 및 환경 보건 연구가 포함되었다.

4. 1. 대학 예과

경성제국대학 예과는 문과와 이과로 나뉘었다.4. 2. 학부(본과)

5. 연구 활동

경성제국대학은 여러 학술지에 논문과 초록을 발표하며 다양한 분야의 연구를 진행했다. 특히 한반도인을 대상으로 한 혈액형 및 인류학적 연구를 진행했으며, 이를 위해 지역 경찰 및 행정력을 동원하기도 했다. 1937년에는 연구 범위를 만주와 중국으로 확대했으며, 이러한 연구는 일본 정부와 연구 재단의 지원을 받았다.[6]

그러나 인종지수(R.I.) 사용과 관련하여 논란이 있었으며, 서울대학교 김옥주 교수는 일본 연구자들이 한국인을 몽골인과 일본인 사이의 인종으로 분류했다고 지적했다. 또한 체질과 인종에 대한 집착이 의료 관행에도 영향을 미쳐, 의료 기록에 인종을 기재하도록 했다는 비판도 제기되었다.[7]

5. 1. 학술지 발간

경성제국대학은 神経学雑誌|Shinkeigaku-zassi|신케이카쿠잣시일본어, 精神神経学雑誌|Seishin-shinkei-gaku zassi|세이신신케이카쿠잣시일본어, 朝鮮雑誌|The Journal of Chosun|조선 잡지일본어 등의 학술지에 독창적인 논문과 초록을 발표했다.경성제국대학 연구팀은 한반도를 대표하는 사람들을 대상으로 혈액형 조사와 인류학 연구를 위한 현장 연구를 조직하고 수행했다. 경성제국대학의 인류학 연구를 위해서는 신체 측정이 필요했기에 지역 경찰과 행정력을 통해 남녀를 모집했다. 1937년 경성제국대학은 인류학 현장 연구를 만주와 중국으로 확대했다. 경성제국대학의 한국, 만주, 중국에서의 현장 연구는 일본 정부와 연구 재단의 재정적 지원을 받았다.[6]

경성제국대학의 인류학 및 혈액형 연구를 둘러싼 논란은 인종지수[R.I. (= A%+AB%/B%+AB%)]의 사용과 관련이 있다. 서울대학교의 김옥주 교수는 “일본 연구자들은 한국인을 몽골인과 일본인 사이의 인종으로 분류했다. 체질과 인종에 대한 집착은 의료 관행에도 광범위하게 영향을 미쳤다. 모든 종류의 의료 기록에는 인종(일본인, 한국인 또는 한국에 거주하는 일본인)을 기본적으로 기재해야 했다”고 말한다.[7]

5. 2. 인류학 및 혈액형 연구

경성제국대학 연구팀은 한반도를 대표하는 사람들을 대상으로 혈액형 조사와 인류학 연구를 위한 현장 연구를 조직하고 수행했다. 경성제국대학의 인류학 연구를 위해서는 신체 측정이 필요했기에 지역 경찰과 행정력을 통해 남녀를 모집했다.[6] 1937년 경성제국대학은 인류학 현장 연구를 만주와 중국으로 확대했다. 경성제국대학의 한국, 만주, 중국에서의 현장 연구는 일본 정부와 연구 재단의 재정적 지원을 받았다.경성제국대학의 인류학 및 혈액형 연구를 둘러싼 논란은 인종지수[R.I. (= A%+AB%/B%+AB%)]의 사용과 관련이 있다.[6] 서울대학교의 김옥주 교수는 “일본 연구자들은 한국인을 몽골인과 일본인 사이의 인종으로 분류했다. 체질과 인종에 대한 집착은 의료 관행에도 광범위하게 영향을 미쳤다. 모든 종류의 의료 기록에는 인종(일본인, 한국인 또는 한국에 거주하는 일본인)을 기본적으로 기재해야 했다”고 말한다.[7]

5. 3. 의학 연구

경성제국대학은 神経学雑誌일본어, 精神神経学雑誌일본어, 조선잡지한국어 등의 학술지에 독창적인 논문과 초록을 발표했다.경성제국대학 연구팀은 한반도를 대표하는 사람들을 대상으로 혈액형 조사와 인류학 연구를 위한 현장 연구를 조직하고 수행했다. 1937년에는 만주와 중국으로 인류학 현장 연구를 확대했다. 이러한 연구는 일본 정부와 연구 재단의 재정적 지원을 받았다.[6]

경성제국대학의 인류학 및 혈액형 연구는 인종지수[R.I. (= A%+AB%/B%+AB%)]의 사용과 관련하여 논란이 있다.[6] 서울대학교의 김옥주 교수는 “일본 연구자들은 한국인을 몽골인과 일본인 사이의 인종으로 분류했다. 체질과 인종에 대한 집착은 의료 관행에도 광범위하게 영향을 미쳤다. 모든 종류의 의료 기록에는 인종(일본인, 한국인 또는 한국에 거주하는 일본인)을 기본적으로 기재해야 했다”고 말한다.[7]

1928년 조선총독부병원이 경성제국대학 의학부 부속병원으로 발전하면서 대한민국 유일의 정신과 의료기관인 정신과 병동이 설치되었다.[9] 당시 경성제국대학은 정신과 환자를 위한 병상이 약 40개 뿐이었다. 1931년 세브란스 연합 의학전문학교 병원에 정신과가 설립될 때까지 경성제국대학은 한국에서 유일하게 정신과 병상을 갖춘 기관이었다.

경성제국대학에서는 정신과 치료에 관한 29편의 연구 논문과 초록이 발표되고 검토되었다. 주요 연구 분야는 생물 정신의학과 생물학적 치료였다. 이 기간 동안 일본 정신과 의사들은 독일 정신의학을 일본과 경성제국대학에 도입하였다. 말라리아 열 치료뿐만 아니라 황유도 열 치료와 인슐린 쇼크 치료가 경성제국대학의 빈번한 연구 주제였다. 대학에서는 심리 치료에 관한 논문 6편이 더 발표되었는데, 설득 요법에 관한 논문 2편, 정신분석 요법에 관한 사례 보고서 3편, 지그문트 프로이트에 관한 논문 1편이었다.[11]

경성제국대학은 약리학, 심리학, 병리학, 기생충학과 관련된 연구도 수행하였다. 이 중 의학 연구 주제에는 일본인과 한국인을 위한 전염병 관리, 위생 및 환경 보건에 대한 연구가 포함되었다.

6. 폐교

1945년 8월 15일 광복과 함께 경성제국대학이라는 교명은 사라지고 경성대학으로 명칭이 변경되었다. 이후 1946년 8월 22일 미군정이 경성제국대학 관제를 폐지하면서 경성대학은 공식적으로 폐교되었고, 서울대학교로 흡수 통합되었다.[34] 1950년까지 경성제국대학에 입학한 학생들이 서울대학교를 졸업하였다.

서울대학교는 경성제국대학을 모태로 하는 것처럼 보이지만, 서울대학교 법학대학과 의과대학 등은 법관양성소, 대한제국의학교 등을 각 전문학교의 기원으로 보고 있다. 서울대학교의 공식 입장은 서울대학교 설립 과정에서 경성제국대학이 흡수된 것이지, 경성제국대학이 서울대학교가 된 것은 아니라는 것이다.[38]

6. 1. 경성대학 자치위원회

1945년 8월 15일 광복으로 경성제국대학이라는 교명은 사라지게 되었다. 8월 16일에는 조선인 직원들이 ‘경성대학 자치위원회’를 구성하고, 학생들과 함께 야마가 노부지 총장에게 학교 운영에 대한 전권을 얻어내었다. 같은 날, 대학의 교원과 학생들이 조선산업건설협의회를 결성하고 조선의 과학 진흥과 산업 재건에 대한 연구를 시작하였다. 이 협의회는 당시 저명한 경제학자이자 경성대학 경제학부 교수였던 박극채가 주도하여 결성된 것으로 후에 조선과학자동맹으로 발전하였다.8월 17일에는 학교 본관에 태극기를 게양하고, 경성제국대학 현판의 ‘제국’이라는 글씨를 종이로 가려서 경성대학으로 보이게 하였다. 하지만, 8월 20일 일본 군부대가 법문학부 교사에 임시 주둔하게 되면서 자치위원회의 활동은 중단되게 되었다.[28]

6. 2. 미군정 주둔

1945년 8월 15일 광복으로 경성제국대학이라는 교명은 사라졌다. 8월 16일 조선인 직원들이 '경성대학 자치위원회'를 구성하고 학생들과 함께 야마가 노부지 총장에게 학교 운영 전권을 얻어냈다. 같은 날, 대학 교원과 학생들이 조선산업건설협의회를 결성, 조선의 과학 진흥과 산업 재건 연구를 시작했다. 이 협의회는 경성대학 경제학부 교수였던 박극채가 주도하여 결성되었고, 후에 조선과학자동맹으로 발전하였다.8월 17일 학교 본관에 태극기를 게양하고, 경성제국대학 현판의 ‘제국’이라는 글씨를 종이로 가려 경성대학으로 보이게 했다. 그러나 8월 20일 일본 군부대가 법문학부 교사에 임시 주둔하면서 자치위원회 활동은 중단되었다. 8월 22일 친일인사인 백낙준이 법문학부 학부장 및 경제학부 학부장 겸임으로 부임하여 사실상 총장이 되었다. 이에 자치위원회와 학생들은 백낙준과 학무당국에 항의서를 제출했으나, 이들의 의사는 묵살되었다.[28]

9월 8일 미군이 경성대학에 주둔하면서 법문학부와 의학부 교사는 숙소, 이공학부는 야전병원, 도서관은 미군 사령부로 전용되었다. 이 과정에서 도서관 장서들이 유실되고 이공학부 교사의 과학 설비들이 파손되었다. 미군이 경성대학 교지를 점령하면서 경성대학은 경성공업전문학교 교사로 이전하여 대학 행정과 수업을 진행하였다. 이 시기 백낙준의 횡포로 많은 교수와 강사가 경성대학을 떠났으며[29], 백낙준은 일제 강점기 경성제국대학에 재학했으나 일본군 입대로 학위를 얻지 못한 젊은이들을 교수와 강사로 채용하였다.[30][31]

9월 10일 경성대학 재학생의 조기졸업식이 거행되었는데, 이는 경성제국대학 명의로 된 마지막 졸업식이었다. 1945년 10월 16일 군정법령 제15호에 의해 서울대학[32][33]이라는 명칭으로 변경되었으며, 1945년 말에는 경성대학 명의로 예과생을 모집하였다. 1946년 7월 13일 미군정이 국대안을 발표하였고, 1946년 8월 22일 미군정이 경성제국대학관제를 폐지하여 법적으로 경성대학은 폐교되면서 서울대학교로 흡수되었다.[34]

6. 3. 서울대학교로의 통합

1945년 8월 15일 광복으로 경성제국대학이라는 이름은 사라졌다. 8월 16일 조선인 직원들이 '경성대학 자치위원회'를 구성하고, 학생들과 함께 야마가 노부지 총장에게 학교 운영 전권을 넘겨받았다. 같은 날, 대학 교원과 학생들은 조선산업건설협의회를 결성하여 조선의 과학 진흥과 산업 재건 연구를 시작했다. 이 협의회는 당시 저명한 경제학자이자 경성대학 경제학부 교수였던 박극채가 주도하여 결성되었으며, 이후 조선과학자동맹으로 발전하였다.8월 17일 학교 본관에 태극기를 게양하고, 경성제국대학 현판의 '제국' 글씨를 종이로 가려 경성대학으로 보이게 했다. 그러나 8월 20일 일본 군부대가 법문학부 교사에 임시 주둔하면서 자치위원회 활동은 중단되었다. 8월 22일 친일인사인 백낙준이 법문학부 학부장, 경제학부 학부장 겸임으로 부임하여 사실상 총장이 되었다. 이에 자치위원회와 학생들은 백낙준과 학무당국에 항의서를 제출했으나, 이들의 의사는 묵살되었다.[28]

9월 8일 미군이 경성대학에 주둔하면서 법문학부와 의학부 교사는 숙소로, 이공학부는 야전병원으로, 도서관은 미군 사령부로 사용되었다. 이 과정에서 도서관의 방대한 장서가 유실되었고, 이공학부 교사에 설치된 많은 과학 설비가 파손되었다. 미군이 경성대학 교지를 점령 사용하면서 경성대학은 경성공업전문학교 교사로 이전하여 대학 행정과 수업을 진행했다. 이 시기 백낙준의 횡포로 많은 교수와 강사가 경성대학을 떠났으며[29], 백낙준은 일제 강점기 경성제국대학에 재학했으나 일본군 입대로 학위를 받지 못한 젊은이들을 교수와 강사로 채용했다.[30][31]

9월 10일 경성대학 재학생 조기졸업식이 거행되었는데, 경성제국대학 명의로 된 마지막 졸업식이었다. 1945년 10월 16일 군정법령 제15호에 의해 서울대학[32][33]이라는 명칭으로 변경되었고, 1945년 말 경성대학 명의로 예과생을 모집했다. 1946년 7월 13일 미군정이 국대안을 발표했고, 1946년 8월 22일 미군정이 경성제국대학관제를 폐지하여 법적으로 경성대학은 폐교되면서 서울대학교로 흡수되었다.[34] 1950년까지 경성제국대학에 입학한 학생들이 서울대학교를 졸업하였다.

서울대학교 법학대학과 의과대학 등은 자신들의 원형을 각 전문학교의 기원인 법관양성소, 대한제국의학교 등으로 보고 있다. 서울대학교의 공식 입장은 서울대학교 설립 과정에서 경성제국대학이 흡수된 것이지, 경성제국대학이 서울대학교가 된 것은 아니라는 것이다. 이것이 일제의 다른 제국대학과는 커다란 차이가 있다는 것이다.[38]

7. 이후 영향

경성제국대학의 유형적인 면은 서울대학교로 이어졌지만, 무형적인 학풍이나 학제 등은 북한의 김일성종합대학으로 이어졌다고 보는 견해가 있다. 실제로 김일성종합대학 설립을 주도한 인물은 경성제국대학 출신의 마르크스주의자들과 일본 제국대학 출신 공산주의자들, 소수의 만주 건국대학 졸업자들이었다. 김일성종합대학의 학제는 최근 부속대학(단과대학) 체제로 개편되기 이전까지 경성제국대학의 학제와 거의 유사했고, 학과 편제도 경성제국대학의 것을 그대로 차용하여 운영해왔다. 김일성종합대학은 현재까지도 예과와 본과로 대별되는 체제를 유지하고 있으며, 인문계열은 5년제, 자연과학계열은 6년제 학제를 따르고 있다.[41]

7. 1. 서울대학교와의 관계

오늘날 대한민국의 서울대학교는 경성제국대학의 역사와 원형을 공식적으로 인정하고 있지 않으며, 실제로 경성제국대학의 교원과 행정직원 대부분이 일본인이었기 때문에 이들은 광복 이후 일본으로 귀국하였다.[39] 해방 당시 경성제국대학 내 조선인은 전체의 절반이 되지 않는 학생과 직원들, 그리고 해방되기 불과 1달 전 임명된 이공학부 교수 1명이 전부였던 것을 감안하면, 경성제국대학과 서울대학교는 인적 학맥이 연결되지 않는다. 한편 서울대학교와 각 단과대학들이 자신들의 원형으로 여기는 여러 전문학교들은 조선인 비율이 20~50%이었고 일부 전문학교의 경우에는 조선인 교원과 행정직원이 상당수를 차지하기도 하였다. 그렇기 때문에 학문적 영향 면에서도 경성제국대학이 해방 이후의 서울대학교에 미친 영향은 문리과대학이나 법과대학의 극히 일부에 국한되었다고 보는 견해가 있다.또한, 경성제국대학 출신자들은 원래 자신들의 모교와 서울대학교를 분리하여 생각하였고, 국대안으로 설립된 서울대학교에 대해 상당히 부정적으로 생각하였다는 견해가 있다. 이들은 경성제국대학이 일제강점기 조선 내의 유일한 최고학부였던데 반해 서울대학교는 국대안을 매개로, 전문학교까지 포함된 것을 긍정적으로 생각할 수 없었다는 견해다. 실제로 경성제국대학 법문학부에서 서울대학교로 이관된 학생들은 경성사범학교 및 경성여자사범학교가 통폐합되어 흡수된 사범대학을 서울대학교로부터 분리시키려는 시도를 하기도 하였다.

한편, 기존의 경성제국대학의 캠퍼스가 동숭동과 공릉동에 분산되어 있었고, 서울대학교로 각 전문학교들이 흡수 통합되어 성립한 단과대학들도 동숭동, 공릉동, 안암동, 을지로 등지에 분산되어 있었기 때문에 종합대학으로서의 서울대학교라는 정체성은 1974년 관악종합캠퍼스 조성까지 사실상 무의미했다고 볼 수도 있다. 다만 이러한 과도기가 지나고 서울대학교라는 하나의 정점이 확립되어가게 되자 경성제국대학 출신자들도 모교를 사실상 서울대학교로 여기게 되었고, 이로서 서울대학교의 전신은 경성제국대학이라는 인식이 사회적으로 자리잡았다 볼 수 있다.

일부 고등교육사학자들은 경성제국대학의 유형적인 면은 서울대학교로 이어졌지만, 무형적인 학풍이나 학제 등은 북한의 김일성종합대학으로 이어졌다고 보기도 한다. 실제로 김일성종합대학의 설립을 주도한 인물은 경성제국대학 출신의 마르크스주의자들과 일본의 제국대학에서 유학한 공산주의자들, 소수의 만주 건국대학 졸업자들이다. 한반도에 미군과 소련군이 주둔하면서 사실상 분단 상황이 나타나게 되고 국대안 파동[40] 이 일어나게되자, 경성제국대학을 졸업했거나 경성대학에 재학 중인 학생들이 조직적으로 월북하여 김일성종합대학 설립에 가담하였고 이 과정에서 경성대학 소속 교원들 상당수도 자진 월북[41] 하거나 회유되어 월북하는 수순을 겪었다.

이러한 영향으로 김일성종합대학의 학제는 최근 부속대학(단과대학) 체제로 개편되기 이전까지 경성제국대학의 학제와 거의 유사했고, 학과 편제도 경성제국대학의 것을 그대로 차용하여 운영해왔다. 실제로 김일성종합대학은 현재까지도 예과와 본과로 대별되는 체제를 유지하고 있으며, 인문계열이 5년제, 자연과학계열이 6년제 학제를 따르고 있다.

7. 2. 김일성종합대학과의 관계

서울대학교는 대한민국의 대표적인 국립대학으로, 경성제국대학의 역사와 원형을 공식적으로 인정하지 않는다. 경성제국대학의 교원과 행정직원 대부분은 일본인이었고, 광복 이후 일본으로 귀국했다[39]. 반면, 일부 고등교육사학자들은 경성제국대학의 유형적인 면은 서울대학교로 이어졌지만, 무형적인 학풍이나 학제 등은 북한의 김일성종합대학으로 이어졌다고 본다. 실제로 김일성종합대학 설립을 주도한 인물은 경성제국대학 출신의 마르크스주의자들과 일본 제국대학 출신 공산주의자들, 그리고 소수의 만주 건국대학 졸업자들이었다.한반도에 미군과 소련군이 주둔하면서 분단 상황이 나타나고 국대안 파동[40]이 일어나자, 경성제국대학 졸업생이나 재학생들이 조직적으로 월북하여 김일성종합대학 설립에 참여했다. 이 과정에서 경성대학 소속 교원 상당수도 자진 월북하거나[41] 회유되어 월북했다.

이러한 영향으로 김일성종합대학의 학제는 최근 부속대학(단과대학) 체제로 개편되기 전까지 경성제국대학의 학제와 거의 유사했고, 학과 편제도 경성제국대학의 것을 그대로 차용했다. 실제로 김일성종합대학은 현재까지도 예과와 본과로 대별되는 체제를 유지하고 있으며, 인문계열은 5년제, 자연과학계열은 6년제 학제를 따르고 있다.

8. 교수진

경성제국대학의 교수진은 대부분 일본 본토에서 건너오거나 조선 내 전문학교에서 근무하던 이들이었다. 법학부 교수진은 대개 일본에서 왔는데, 동경제국대학 출신을 구미로 유학 보내 교수로 양성했다. 의학부 교수진은 대개 조선 현지 전문학교에서 근무하던 이들이 겸임에서 전임으로 옮겨왔다. 영어영문학을 담당한 블라이스와 같은 외국인 교수도 있었다.[42]

경성제국대학 교직원 대다수는 인류학을 전공하여 한국 인류학 관련 저술을 발표했으며, 이는 일본인류학회지에 게재되었다.

8. 1. 조선인 교수

경성제국대학 초기 교수진은 대부분 일본 본토 출신이거나 조선 내 전문학교에서 근무하던 이들이었다. 법학부 교수는 주로 일본에서 초빙되었고, 동경제국대학 출신을 유학 보내 양성했다. 의학부 교수는 조선 현지 전문학교 출신이 겸임에서 전임으로 전환되는 경우가 많았다. 블라이스와 같은 외국인 교수도 있었다.[42]경성제국대학의 조선인 교수는 다음과 같다.[43]

8. 2. 기타 주요 교수진

경성제국대학의 초기 교수진은 주로 일본 본토 출신이거나 조선 내 전문학교에서 근무하던 이들이었다. 법학부 교수진은 대부분 동경제국대학 출신으로, 일본에서 구미 유학을 통해 교수로 양성되었다. 의학부 교수진은 조선 현지 전문학교 출신들이 겸임에서 전임으로 전환된 경우가 많았다. 블라이스와 같은 외국인 교수도 있었다.[42]

경성제국대학의 주요 교수진 목록은 다음과 같다.

- 아베 요시시게(Yoshishige Abe) - 문학

- 레지널드 호레이스 블라이스(Reginald Horace Blyth) - 영국 작가, 영어와 라틴어 강의

- 백남운(Paek Nam-un) - 한국 마르크스주의자, 경제사 강의

- 도키에다 모토키(Motoki Tokieda) - 언어학 강의

- 나카무라 히로시(Hiroshi Nakamura (biochemist)) - 생화학자이자 역사가

- 스이츠 신지(Shinji Suitsu)

- 아키바 타카시(Akiba Takashi)

- 스즈키 에이타로(Suzuki Eitaro)

- 핫토리 로쿠로(Hattori Rokuro)

- T. 카와무라

- 쿠보 기요키(Kiyoki Kubo) – 의과대학 설립 당시 교수직 제안

- 백남운 - 경제사

- 윤일선 - 병리학

- 아베 요시나리(安倍能成) - 철학

- 미야모토 와키치(宮本和吉) - 철학·후설 연구

- 마쓰즈키 히데오(松月秀雄) - 교육학

- 다카하시 료(高橋亨) - 유교사·조선불교사

- 아베 요시오(阿部吉雄) - 유교사·이퇴계 연구

- 타보하시 키요시(田保橋潔) - 국사학·정치사·근대일조관계사

- 후지츠카 린(藤塚鄰) - 동양사

- 토리야마 키이치(鳥山喜一) - 동양사·발해사

- 니시 준조(西順蔵) - 중국사상사

- 오다 쇼고(小田省吾) - 조선사·조선시대사

- 후지타 료사쿠(藤田亮策) - 고고학

- 이마니시 타츠(今西龍) - 조선고대사

- 스에마쓰 야스카즈(末松保和) - 조선고대사·임나일본부설

- 타카기 이치노스케(高木市之助) - 국문학

- 아소 이키치(麻生幾次) - 국문학·만엽집 연구

- 사토 키요시(佐藤清) - 영문학·영시 연구

- 신지마 스구루(辛島驍) - 중국문학·희곡 연구

- 오구라 신페이(小倉進平) - 언어학·조선어학사

- 토키에다 마사키(時枝誠記) - 언어학

- 코노 로쿠로(河野六郎) - 언어학·문자론

- 아카마쓰 토시키(赤松智城) - 종교학·조선 무속 연구

- 아키바 타카시(秋葉隆) - 사회학·가족학

- 스즈키 에이타로(鈴木栄太郎) - 사회학

- 오다카 토시아키(尾高朝雄) - 법철학

- 세이구 시로(清宮四郎) - 법학·헌법학

- 마쓰오카 슈타로(松岡修太郎) - 법학·헌법학

- 야스다 칸타(安田幹太) - 법학·민법학

- 야마나카 야스오(山中康雄) - 법학·민법학

- 후나다 교지(船田享二) - 로마법

- 이즈미 테츠(泉哲) - 식민정책학

- 미야케 카노스케(三宅鹿之助) - 경제학·마르크스 경제사

- 스즈키 무네오(鈴木武雄) - 경제학

- 시호 히로시(四方博) - 경제사

- 오쿠히라 무네히코(奥平武彦) - 정치외교사

- 타카이 토시오(高井俊夫) - 소아과학

- 우노 토시오(宇野利雄) - 수학

- 쿠로다 칸이치(黒田幹一) - (예과) 독어

- 사사키 타다요시(佐々木忠義) - (예과) 물리학

- 쓰다 사카에(津田栄) - (예과) 화학·수학

- 모리 타미조(森為三) - (예과) 동물, 식물, 자연과학

- 사쿠라이 요시유키(桜井義之) - 조선경제연구소 연구원

- 레지널드 브라이스(レジナルド・ブライス) - (예과) 영어·라틴어

- 스즈키 키요시(鈴木清) - 생식세포 염색체[22]

경성제국대학 교직원 대다수는 인류학을 전공하여 한국 인류학 관련 저술을 발표했으며, 이는 일본인류학회지에 게재되었다.

9. 역대 총장

10. 졸업생

경성제국대학은 1929년 첫 졸업생을 배출한 이후 1945년까지 많은 인재를 양성했다. 이들 중에는 해방 이후 한국 사회 각 분야에서 중추적인 역할을 한 인물들이 많다. 특히 일본 고등문관시험에 합격한 조선인들은 장후영, 민복기, 신현확, 홍진기 등 53명에 달했으며, 김병화는 만주고등문관시험에 합격했다.[49][50][51][52]

경성제국대학 출신들은 해방 후 법조계, 학계, 정계 등 다양한 분야에서 활동했다. 민복기는 대법원장을, 신현확은 국무총리를 역임했다. 유진오는 고려대 교수로 재직하며 헌법 제정에 참여했고, 이효석은 소설가로 이름을 알렸다.

10. 1. 통계

- 1929년 첫 졸업생 77명 중 조선인은 19명, 일본인은 48명이었다.[49]

- 1930년 3월 26일 졸업생 126명 중 조선인은 38명, 일본인은 88명이었다. (1회 의학사 55명 중 조선인 12명, 2회 문학사 71명 중 조선인 26명)[50]

- 1932년 3월 26일 졸업생 129명 중 법문학부 법학과 조선인 10명(32명 중), 철학과 조선인 2명(9명 중), 문학과 조선인 3명(17명 중), 의학부 조선인 21명(64명 중)이었다.[51]

- 1934년 3월 25일 졸업생 136명 중 조선인은 59명이었다.[52]

- 1937년 일본인 학생과 조선인 학생의 비율은 70.2% 대 29.8%였으며, 1942년에는 60.4% 대 39.6%였다.

- 1935년 모윤숙이 법문학부 영어전공(선과)을 졸업하였다.

- 1945년 고옥남(문학부 선과), 신진순(문학부 본과), 이남덕(문학부 선과)이 졸업하였다.

- 경성제국대학 설립(1924년) 이후 1930년까지 재학생 수는 520명으로 도쿄제국대학 재학생 수의 6.7%였다.[12]

- 1934년 총 재학생 수는 930명이었고, 그중 한국인 학생의 비율은 32%였다. 1942년에는 한국인 학생 비율이 39%까지 증가했다.[13]

- 1943년, 경성제국대학교에는 일본인 교수 67명과 학생 203명, 한국인 교수 3명과 학생 170명이 있었다.[14]

- 경성제국대학교에서 150명의 학생이 의학 박사 학위를 받았다.

- 식민지 시대 2,000명의 졸업생 중 한국인 졸업생은 700명, 일본인 졸업생은 1,300명이었다.[12]

- 일본 고등문관시험 조선인 합격자: 장후영(1931년 법문학부 3학년 재학 중 사법과 합격), 김성환, 김영선, 김의창, 민복기, 박일경(행정과 재학 중 합격), 신현확, 이태용, 이흥배, 정운갑, 정진동, 한동석, 홍진기 등 총 53명

- 김병화는 만주고등문관시험에 합격하였다.

10. 2. 유명 졸업생

- 1929년 77명의 첫 졸업생을 배출하였으며, 이 중 일본인은 48명, 조선인은 19명이었다.[49]

- 1930년 3월 26일 126명이 졸업하였으며, 이 중 조선인은 38명, 일본인은 88명이었다. 의학사 1회 졸업생 55명 중 조선인은 12명, 문학사 2회 졸업생 71명 중 조선인은 26명이었다.[50]

- 1932년 3월 26일 129명이 졸업하였다. 법문학부 법학과 졸업생 32명 중 조선인은 10명, 철학과 졸업생 9명 중 조선인은 2명, 문학과 졸업생 17명 중 조선인은 3명, 의학부 졸업생 64명 중 조선인은 21명이었다.[51]

- 1934년 3월 25일 136명이 졸업하였으며, 이 중 조선인은 59명이었다.[52]

- 1935년 여성으로는 처음으로 모윤숙이 법문학부 영어 전공(선과, 2년 과정)으로 졸업하였다. (재학 기간: 1933년~1935년)

- 1937년 일본인 학생과 조선인 학생의 비율은 70.2% 대 29.8%였으며, 1942년에는 60.4% 대 39.6%였다.

- 연도 미상: 조정순(이화여자전문학교 7회 졸업, 1933년)이 졸업 후 경성제국대학에서 철학을 공부하였다.

- 1945년 고옥남(문학부 선과), 신진순(문학부 본과, 훗날 북한 서열 38위 여성), 이남덕(문학부 선과)이 졸업하였다.

- 일본 고등문관시험 조선인 합격자: 장후영(1931년 법문학부 3학년 재학 중 사법과 합격), 김성환(행정과), 김영선(행정과), 김의창(사법과), 민복기, 박일경(행정과 재학 중 합격), 신현확, 이태용(행정과), 이흥배(행정과), 정운갑, 정진동, 한동석, 홍진기 등 총 53명

- 연도 미상: 김병화(1914년생, 만주고등문관시험 합격자)

- 이효석 - 한국 작가

- 신현확 - 대한민국 국무총리

- 최변주 - 전 한국 대법관 및 정치인

- 림학 리 - 한국계 캐나다 수학자

참조

[1]

백과사전

경성제국대학 (京城帝國大學)

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-06-05

[2]

논문

京城帝国大学の基礎的研究 : 日本統治下朝鮮における帝国大学の制度・組織とその展開

https://repository.d[...]

2017-10-12

[3]

웹사이트

「京城帝国大学医学部」|戦争|NHKアーカイブス

https://www2.nhk.or.[...]

2024-11-28

[4]

서적

Summation of United States Army Military Government Activities in Korea

The United States War Department

1946

[5]

웹사이트

History

http://www.snuh.org/[...]

2021-05-06

[6]

논문

Physical Anthropology Studies at Keijo Imperial University Medical School

[7]

웹사이트

Ock Joo Kim

https://snucm.elsevi[...]

2020-06-10

[8]

웹사이트

Seoul National University College of Medicine

https://search.wdoms[...]

2020-06-10

[9]

논문

Empire and Psychiatry —A Comparative Study on Mental Health Laws in the Former Japanese Colonies

[10]

논문

Academic presentation of neurology and psychiatry of Keijo Imperial University at annual meetings

[11]

논문

Research on Psychiatric Treatment by Psychiatrists of Chosun-Governor Hospital and Keijo Imperial University Hospital in Korea during Japanese Colonial Rule

[12]

논문

A portrait of a Japanese history Professor at Keijo Imperial University, Korea

[13]

서적

The Politics of Gender in Colonial Korea: Education, Labor, and Health, 1910–1945

https://books.google[...]

University of California Press

2008-03-04

[14]

서적

The Politics of Gender in Colonial Korea: Education, Labor, and Health, 1910–1945

https://books.google[...]

University of California Press

2020-06-10

[15]

서적

親日派のための弁明

草思社

[16]

논문

日本統治下朝鮮の日本語普及・強制政策 : 1910年代初期における私立学校・書堂の利用・弾圧

1995-12

[17]

논문

旧韓末韓国における民族主義教育 : 島山安昌浩の大成学校を中心に

日本大学教育学会

[18]

뉴스

今日の歴史(3月25日)

http://japanese.yonh[...]

聯合ニュース

2009-03-25

[19]

간행물

国立ソウル大学校の発展過程にみる植民地高等教育の「遺産」 ─ 医科大学における教員組織の変化に注目して

http://publications.[...]

大学共同利用機関法人人間文化研究機構国際日本文化研究センター

[20]

기타

일본의 포츠담 선언 수락을 위한 협상 제의를 연합국 측이 받은 날.

[21]

PDF

국회에서 본 경제협력·ODA (7) ~일한 기본조약, 청구권·경제협력협정을 중심으로(그 1)~

https://www.sangiin.[...]

参議院行政監視委員会調査室

[22]

서적

淡路の誇 上巻

實業之淡路社

1929

[23]

웹사이트

두산백과사전 서울대 항목

http://100.naver.com[...]

[24]

블로그

(구)경성제대-서울대학 건물에서 한림의대 학생강의

http://blog.naver.co[...]

[25]

블로그

헐려버린 경성제국대학 예과 건물

http://blog.ohmynews[...]

[26]

뉴스

城大學路

아사히신문

1932-03-04

[27]

서적

일석 이희승 전집

일석이희승전집간행위원회, 서울대학교출판부

[28]

서적

우리는 조선에 다녀왔다

글누림

[29]

서적

[30]

서적

[31]

뉴스

조선일보

1945-09-05

[32]

법령

재조선미국육군사령부군정청 법령 제15호

[33]

설명

[34]

법령

국립서울대학교설립에관한법령

1946-08-22

[35]

간행물

실제 서울대 역사는 100년이 넘었다. - 경성제대 역사를 잘라낸 사연

신동아

[36]

서적

서울대학교30년사

서울대학교 출판부

1976

[37]

서적

[38]

설명

[39]

설명

[40]

설명

[41]

text

[42]

웹인용

다시보는 경성제국대학 ISBN 979113080022

http://www.kyobobook[...]

2016-03-02

[43]

text

[44]

간행물

조선총독부관보 제377호 임 경성제국대학 조 교수.

조선총독부관보

[45]

간행물

조선총독부관보 제604호 임 경성제국대학 조 교수.

조선총독부관보

[46]

간행물

조선총독부관보 제2267호 임 경성제국대학 예과교수.

조선총독부관보

[47]

법령

미군정법령 제15호에 의해 10월 17일 0시부터 경성대학으로 변경됨.

미군정

[48]

간행물

조선총독부관보 제5544호 임 경성제국대학 교 수.

조선총독부관보

[49]

뉴스

동아일보

동아일보

1928-12-22

[50]

뉴스

동아일보

동아일보

1930-03-26

[51]

뉴스

동아일보

1932-03-26

[52]

뉴스

동아일보

1934-03-25

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com