교감신경계

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

교감신경계는 흉수와 요수에서 기원하는 절전신경과 신경절에서 시작하는 절후신경으로 구성되며, 신체의 다양한 기관에 분포하여 신호 전달을 담당하는 자율신경계의 일부이다. 척수의 흉요부에서 시작하여 '흉요부 유출'이라고도 불리며, 절전뉴런은 아세틸콜린을, 절후뉴런은 노르에피네프린을 분비하여 각 기관의 아드레날린성 수용체를 활성화시킨다. 교감신경계는 '싸움-도주 반응'을 통해 심박수 증가, 혈압 상승, 기관지 확장 등 생리적 변화를 일으키며, 부교감신경계와 함께 신체 내부 기관을 조절한다. 기능 장애는 고혈압, 당뇨병, 심혈관 질환, 불안 장애 등 다양한 질환과 관련이 있으며, 스트레스에 민감하게 반응하여 편두통, 불면증과 같은 문제도 유발할 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 교감신경계 - 스트레스

스트레스는 외부 압력에 대한 생체의 반응으로, 신경계, 내분비계, 면역계에 영향을 미쳐 심혈관 질환과 우울증 등 다양한 질병의 위험을 증가시키며, 심리적으로는 인지적 평가를 통해 스트레스 수준이 결정되고, 만성 스트레스는 심각한 정신 질환으로 이어질 수 있어 휴식, 이완, 명상 등 다양한 방법으로 스트레스 관리가 필요하다. - 교감신경계 - 투쟁-도피 반응

투쟁-도피 반응은 동물이 위협을 감지했을 때 싸우거나 도망쳐 생존 가능성을 높이는 생리적 반응으로, 교감신경계를 활성화하여 심박수 증가, 혈압 상승, 에너지원 방출 등 다양한 생리적 변화를 유발하며, 최근에는 다양한 반응을 포괄하는 용어로 확장되어 사용되기도 한다. - 신경계 - 자율신경계

자율신경계는 생명 유지에 필수적인 불수의적 기능을 조절하는 신경계로, 교감신경계와 부교감신경계로 나뉘어 길항적으로 작용하며, 장신경계와 신경전달물질을 통해 신체 기관에 영향을 미치고 기능 장애는 질환을 유발할 수 있다. - 신경계 - 뇌척수막

뇌척수막은 뇌와 척수를 보호하는 세 겹의 막으로, 경막, 거미막, 연막으로 구성되며, 뇌척수액이 흐르는 공간을 형성하고 다양한 질병에 취약하다. - 해부학에 관한 - 림프

림프는 림프관을 통해 순환하는 체액으로, 혈장과 유사한 성분으로 체액 균형 유지, 면역 반응, 지방 흡수 및 운반 등의 역할을 수행한다. - 해부학에 관한 - 신경

신경은 중추신경계와 말초신경계를 연결하는 신경섬유 다발 조직으로, 삼중막 구조로 둘러싸여 있고, 구심성, 원심성, 혼합 신경 등으로 분류되며, 활동전위를 통해 정보를 전달하고 손상 시 재생될 수 있지만 완전한 회복은 어려울 수 있다.

2. 구조

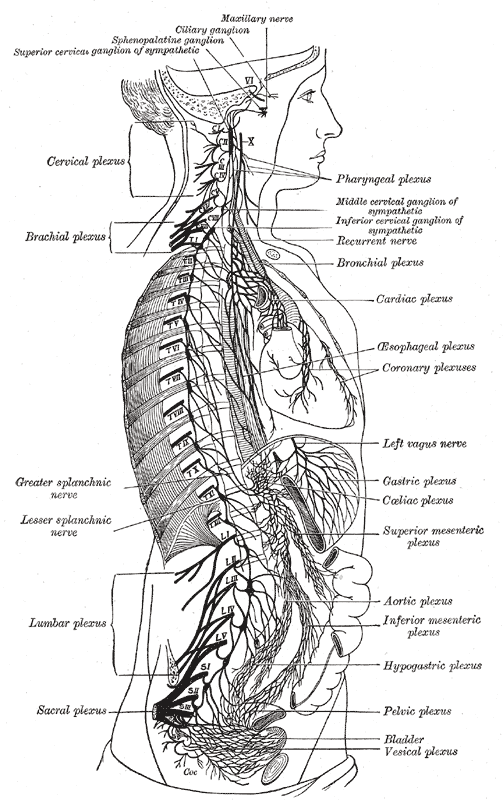

교감신경계는 척수 중간 부근, 즉 측방 회색 기둥의 척수내측핵에서 시작하여 척주의 첫 번째 흉추에서 두 번째 또는 세 번째 요추까지 뻗어 있다. 흉요부(척수의 흉부와 요부 영역)에서 세포가 시작하기 때문에 교감신경계는 '흉요부 유출'이라고 한다. 이러한 신경의 축삭은 척수전근을 통해 척수를 떠나 척수(감각) 신경절 근처를 지나 척수신경의 전지(anterior rami)로 들어간다. 그러나 체성 신경 지배와 달리, 미엘린의 흰색 막으로 인해 '흰색 가지'라고 불리는 백색교통지 연결부를 통해 빠르게 분리되어 척추측(paravertebral) 또는 대동맥 분기 근처에 있는 척추 앞쪽(prevertebral) 신경절에 연결된다.

표적 기관과 샘에 도달하기 위해 축삭은 먼 거리를 이동해야 하며, 시냅스 전달을 통해 두 번째 세포에 메시지를 전달한다. 축삭의 끝은 시냅스 공간을 가로질러 두 번째 세포의 수상돌기에 연결된다. 첫 번째 세포(시냅스 전 세포)는 시냅스 간극을 가로질러 신경전달물질을 보내 두 번째 세포(시냅스 후 세포)를 활성화시킨다. 그러면 메시지는 최종 목적지로 전달된다.

시냅스 전 신경의 축삭은 척추측 신경절 또는 척추앞 신경절에서 끝난다. 축삭은 종착점에 도달하기 전에 네 가지 경로를 취할 수 있는데, 모든 경우에 기원하는 척수신경 수준에서 척추측 신경절로 들어간다. 그런 다음 이 신경절에서 시냅스를 하거나, 더 상위 또는 하위의 척추측 신경절로 이동하여 시냅스하거나, 척추 앞쪽 신경절로 내려가 시냅스 후 세포와 시냅스 할 수 있다.[10]

말초의 교감신경 섬유는 흉수·요수의 측각세포에서 시작된다. 여기서 나온 신경 섬유는 교감신경간 신경절(추방신경절) 또는 더 말초의 추전신경절(복강 신경절·상장간막신경절 등)에 이르고, 여기서 다음 뉴런으로 바뀌어 말초의 효과기에 분포한다. 교감신경은 두 개의 신경 섬유 연결로 이루어져 있으며, 신경절까지의 섬유를 절전섬유, 신경절에서부터의 섬유를 절후섬유라고 한다. 하나의 절전섬유에 여러 개의 절후섬유가 연결되는 경우도 많다. 교감신경의 신경절은 '''교감신경절'''이라고 불린다.

2. 1. 신경절

교감신경절은 척추 양쪽에 위치한 척추옆 신경절(교감신경간 신경절)과 복강 내에 위치한 척추앞 신경절로 나뉜다.[10] 척추앞 신경절에는 복강 신경절, 장간막 신경절 등이 있다.[10]시냅스 전 신경의 축삭은 척추옆 신경절 또는 척추앞 신경절에서 끝나며, 시냅스 후 신경은 표적 기관(샘, 평활근 등)을 지배한다.[10] 척추옆 신경절과 척추앞 신경절은 척수와 가까이 있어 시냅스 전 뉴런은 짧고, 시냅스 후 뉴런은 목적지에 도달하기 위해 신체 전체로 확장되어야 하므로 길다.[10]

경추 신경절(상위, 중간, 하위)은 머리와 흉부 기관에 교감 신경 섬유를 보낸다.[10] 복강 신경절과 장간막 신경절은 내장에 교감 신경 섬유를 보낸다.[10]

흉수 상부에서 나온 교감신경 섬유는 경부 교감신경절(상·중·하경신경절)에서 뉴런을 바꾸고, 두경부, 상지, 심장, 폐 등에 분포한다. 흉수 중·하부의 섬유는 대내장신경, 소내장신경 등으로서 복강신경절 등에서 뉴런을 바꾸어 복부 장기에 분포한다. 요수 상부에서 나온 교감신경 섬유는 요내장신경을 따라 하장간막신경절에 들어가 뉴런을 바꾸고, 복부에서 골반부 장기에 분포한다.

피부의 말초 혈관이나 입모근에 분포하는 교감신경 섬유는 교감신경간 신경절에서 뉴런을 바꾼다.

2. 2. 신경전달물질 및 수용체

교감신경계에서 신호 전달은 절전뉴런과 절후뉴런, 두 종류의 뉴런을 통해 이루어진다. 짧은 절전뉴런은 척수의 흉요부(T1에서 L2~L3)에서 시작하여 신경절(주로 척주신경절)로 이동해 절후뉴런과 시냅스를 형성한다. 여기서부터 긴 절후뉴런이 신체 대부분으로 뻗어 나간다.[6]신경절 내 시냅스에서 절전뉴런은 아세틸콜린을 방출하여 절후뉴런의 니코틴성 아세틸콜린 수용체를 활성화시킨다. 절후뉴런은 이에 반응하여 노르에피네프린을 방출하고, 이는 말초 표적 조직에 있는 아드레날린성 수용체를 활성화시켜 교감신경계 관련 효과를 유발한다. 그러나 세 가지 중요한 예외가 있다.[7]

# 땀샘의 절후뉴런은 두꺼운 피부, 손바닥, 발바닥을 제외하고는 무스카린성 수용체 활성화를 위해 아세틸콜린을 방출한다. 이 부위에서는 노르에피네프린이 방출되어 아드레날린성 수용체에 작용하여 발한 기능을 활성화시키고, 피부전기전도도로 평가된다.

# 부신수질의 크롬친화세포는 절후뉴런과 유사하다. 부신수질은 교감신경계와 함께 발달하며 변형된 교감신경절로 작용한다. 이 내분비샘에서 절전뉴런은 크롬친화세포와 시냅스를 형성하여 소량의 노르에피네프린과 상당량의 에피네프린을 방출시킨다. 에피네프린의 합성 및 방출은 절후 교감신경 뉴런과 비교했을 때 크롬친화세포의 또 다른 특징이다.[8]

# 신장에서 끝나는 절후 교감신경은 도파민을 방출하며, 이는 혈관의 도파민 D1 수용체에 작용하여 신장이 여과하는 혈액량을 조절한다. 도파민은 노르에피네프린의 직접적인 대사 전구체이지만, 별개의 신호 분자이다.[9]

절후뉴런의 표적 시냅스는 아드레날린성 수용체에 의해 매개되며, 노르에피네프린(노르아드레날린) 또는 에피네프린(아드레날린)에 의해 활성화된다.

2. 3. 정보 전달

신호는 교감신경계를 통해 양방향으로 전달된다. 원심성 신호는 동시에 신체의 여러 부위에서 변화를 유발할 수 있다. 예를 들어, 교감신경계는 심박수를 증가시키고, 기관지를 확장시키고, 대장의 운동성(움직임)을 감소시키고, 혈관을 수축시키고, 식도의 연동 운동을 증가시키고, 동공 확대, 입모(소름), 발한(땀)을 유발하며, 혈압을 상승시킨다.[12] 뇌혈관이나 관상동맥과 같은 특정 혈관은 교감신경 긴장도가 증가해도 (수축하는 대신) 확장된다. 이는 α1 수용체보다 β2 아드레날린성 수용체의 비율이 높기 때문이다. β2 수용체는 α1 수용체와 달리 혈관 확장을 촉진한다. 또 다른 설명은 교감신경 자극이 관상동맥에 미치는 일차적(그리고 직접적) 효과는 혈관 수축이며, 이후 교감신경에 의해 증가된 심근 수축력과 심박수로 인해 혈관 확장성 대사물질이 방출되어 이차적 혈관 확장이 일어난다는 것이다. 이러한 일차적 혈관 수축에 의해 발생하는 이차적 혈관 확장을 기능적 교감신경 용해(functional sympatholysis)라고 하며, 관상동맥에 대한 전반적인 효과는 확장이다.[12]

후신경절 뉴런의 표적 시냅스는 아드레날린성 수용체에 의해 매개되며, 노르에피네프린(노르아드레날린) 또는 에피네프린(아드레날린)에 의해 활성화된다.

3. 기능

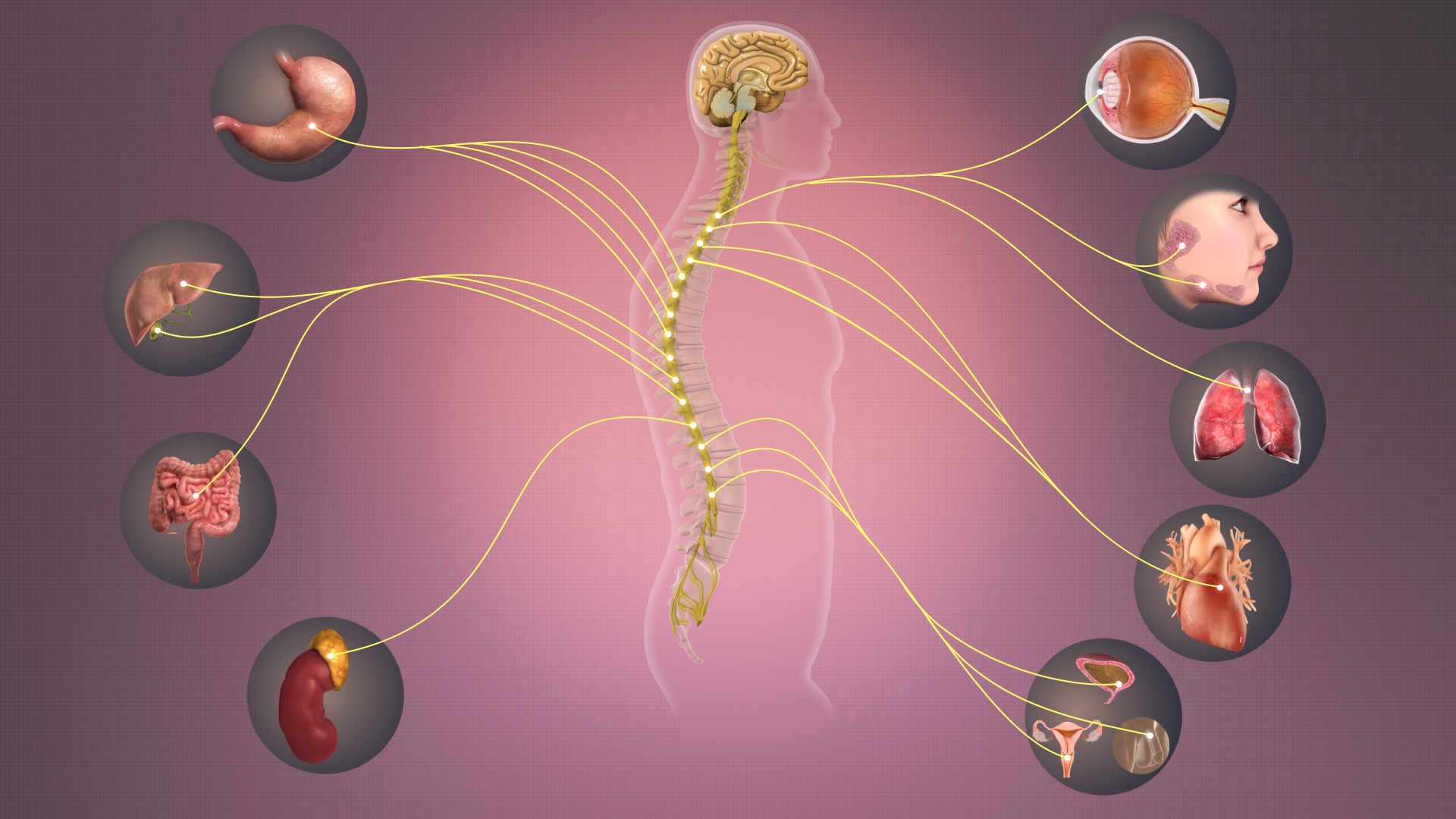

교감신경계는 생명체의 항상성 유지를 담당하며, 거의 모든 기관계에 영향을 미쳐 동공 크기, 위장 운동성, 비뇨기계 기능 등을 조절한다.[15] 특히, 생존에 위협이 되는 상황에서 신체를 행동에 대비시키는 역할을 한다.[16]

교감신경계는 "싸움 또는 도피 반응"(투쟁-도피 반응)으로 알려진 신경 및 호르몬 스트레스 반응을 매개한다. 이는 신체의 "교감-부신 반응"으로도 불리며, 절전신경 교감신경 섬유가 부신 수질에서 끝나 아세틸콜린을 분비하여 아드레날린(에피네프린)과 소량의 노르아드레날린(노르에피네프린) 분비를 활성화한다. 주로 심혈관계에 작용하며, 교감신경계를 통한 직접적인 자극과 부신 수질에서 분비되는 카테콜아민을 통해 간접적으로 작용한다.[15]

교감신경계 자극은 피부, 소화관, 신장 등 대부분의 혈관을 수축시키지만, 골격근, 심장, 폐, 뇌의 혈관은 확장시킨다. 이는 노르에피네프린에 의해 알파-1 아드레날린 수용체가 활성화되기 때문이다. 골격근, 심장, 폐, 뇌에서는 베타-2 아드레날린 수용체(부신에서 방출되는 에피네프린에 의해 자극됨)에 의해 억제되고 상쇄된다. 그 결과, 생존에 필수적이지 않은 기관으로부터 혈액이 이동하고 격렬한 신체 활동에 필요한 기관으로 혈류가 증가한다.[16]

흉수 위에서 나오는 경부 교감신경은 경부와 뇌의 혈관에 분포하며 안구 돌출, 타액 분비를 일으킨다. 제1~4 흉수에서 나오는 교감신경은 심장에 분포하여 맥박 증가, 혈압 상승, 관상동맥 확장 등을 일으킨다. 제5 흉수와 제1 요수로부터 나오는 내장 교감신경은 흉부 내장의 혈관을 수축시켜 위장에서의 소화 운동과 소화 효소 분비를 억제한다. 제1~4 요수에서 나오는 교감신경은 결장, 방광의 민무늬근 이완, 괄약근 수축, 혈관 수축 등을 일으킨다. 제3 흉수와 제4 요수로부터 나오는 것은 피부 혈관 수축, 입모근 수축, 땀 분비 촉진 등을 일으키며 갑상선, 부신 수질, 이자 등의 분비에 관여한다.[37]

3. 1. 기관별 작용

교감신경계는 싸움-도주 반응을 통해 신체가 위협에 대처하도록 돕는다. 이러한 반응은 신체의 "교감-부신 반응"으로도 불리는데, 부신 수질에서 아드레날린(에피네프린)과 소량의 노르아드레날린(노르에피네프린)이 분비되어 나타난다.[15]교감신경계는 여러 기관에 작용하여 기능을 조절한다. 주요 기관과 그 작용은 다음과 같다.[37]

- 눈: 동공을 확장시켜 더 많은 빛을 받아들이도록 한다.

- 심장: 심박수와 수축력을 증가시켜 혈액 순환을 촉진한다.

- 폐: 기관지를 확장시켜 호흡량을 늘린다.

- 혈관: 피부, 소화관, 신장 등 대부분의 혈관을 수축시키지만, 골격근, 심장, 폐, 뇌의 혈관은 확장시킨다.

- 소화기관: 소화 운동과 소화 효소 분비를 억제한다.

- 비뇨생식기관: 오줌 방출을 억제하고, 남성의 경우 사정을 촉진한다.

- 땀샘: 땀 분비를 촉진하여 체온을 조절한다.

이 외에도 교감신경계는 갑상선, 부신 수질, 이자 등의 분비에도 관여한다.[37]

3. 1. 1. 눈

교감신경은 동공을 확장(산동)시켜 더 많은 빛을 받아들이도록 한다.[8] 이는 위협적인 상황에서 더 넓은 시야를 확보하여 싸움이나 도피 반응에 유리하게 작용한다.

3. 1. 2. 심장

교감신경계 섬유는 제1~4 흉수에서 나와 심장에 분포한다. 이는 심박수와 수축력을 증가시켜 혈액 순환을 촉진하며, 맥박 증가, 혈압 상승, 관상동맥 확장 등을 일으킨다.[37] 이는 β₁ 수용체를 통해 조절된다.[38]

3. 1. 3. 폐

교감신경은 기관지를 확장시켜 호흡량을 늘리는 작용을 한다.[38] 이는 순환하는 아드레날린을 통해 이루어진다.[13]

3. 1. 4. 혈관

교감신경계 자극은 피부, 소화관, 신장 등 대부분의 혈관을 수축시킨다.[16] 이는 절후 신경절 교감 신경 세포에서 방출되는 노르에피네프린에 의해 알파-1 아드레날린 수용체가 활성화되기 때문이다. 이러한 수용체는 신체의 혈관계 전체에 존재하지만, 교감-부신 반응 동안 골격근, 심장, 폐, 뇌에서는 베타-2 아드레날린 수용체(부신에서 방출되는 에피네프린에 의해 자극됨)에 의해 억제되고 상쇄된다.[16] 그 결과, 생물체의 즉각적인 생존에 필요하지 않은 기관으로부터 혈액이 이동하고 격렬한 신체 활동에 관여하는 기관으로의 혈류가 증가한다.

흉수 위에서 나오는 경부 교감신경은 경부와 뇌의 혈관에 분포한다.[37] 제5 흉수와 제1 요수로부터 나오는 내장 교감신경은 흉부 내장의 혈관을 수축시킨다.[37] 제1~4 요수에서 나오는 교감신경은 결장, 방광의 민무늬근 이완, 괄약근 수축, 혈관 수축 등을 일으킨다.[37] 제3 흉수와 제4 요수로부터 나오는 것은 피부 혈관의 수축을 일으킨다.[37]

3. 1. 5. 소화기관

제 5 흉수와 제 1 요수에서 나오는 내장 교감신경은 흉부 내장의 혈관을 수축시켜 위장에서의 소화 운동과 소화 효소 분비를 억제한다.[37] 췌장에서의 소화 효소와 인슐린 분비도 억제한다.[37]

3. 1. 6. 비뇨생식기관

교감신경은 방광의 민무늬근(평활근)을 이완시키고 괄약근을 수축시켜 오줌 방출을 억제한다. 또한, 교감신경은 생식기의 사정을 촉진하는 역할을 한다.[37]

3. 1. 7. 땀샘

교감신경계는 땀 분비를 촉진하여 체온을 조절하는 역할을 한다.[37] 제3흉수와 제4요수로부터 나오는 교감신경은 피부 혈관을 수축시키고, 입모근을 수축시키며, 땀 분비를 촉진한다.[37]

3. 2. 부교감신경계와의 관계

부교감신경계와 함께 교감신경계는 신체 대부분의 내부 기관을 조절하는 데 도움을 준다. 스트레스에 대한 반응은 교감신경계에 의해 유발되고, 휴식 시 신체 유지를 촉진하는 부교감신경에 대응하는 것으로 생각된다.[4][18]

4. 관련 질환

교감신경계의 기능 이상은 다양한 질병을 유발할 수 있다. 여기에는 심부전, 위장관 문제, 면역 기능 장애 등이 포함된다.[22]

교감신경증은 혈관 경련, 혈압 상승, 소름을 특징으로 하는 교감신경계의 자극 상태이다.[26][27]

교감신경계는 스트레스에 민감하며, 만성 기능 장애는 긴장성 두통과 관련된 혈관 변화로 인해 편두통을 유발할 수 있다. 편두통 발작이 있는 사람들은 혈장 노르에피네프린 수치 감소, 말초 아드레날린 수용체의 민감도를 보인다.[29]

불면증은 잠들거나 잠든 상태를 유지하기 어렵게 만드는 수면 장애로, 수면 부족과 다양한 증상을 초래하며, 그 심각성은 불면증이 급성인지 만성인지에 따라 달라진다. 불면증의 원인에 대한 유력한 가설은 과각성 가설로, 신체의 여러 시스템이 과도하게 활성화되는 것을 의미하며, 여기에는 교감신경계의 과활동도 포함된다. 수면 주기 장애 중에는 교감성 바로반사 기능 및 신경 심혈관 반응이 손상된다.[30][31]

하지만 교감신경계 생물학적 측정 방법은 민감성 문제로 인해 신뢰성이 낮아 더 많은 연구가 필요하다. 스트레스, 환경, 시간, 질병 등 여러 요인이 쉽게 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 이러한 요인들은 결과에 큰 영향을 줄 수 있으며, 더 정확한 결과를 얻으려면 미세신경기록법과 같은 침습적인 방법이 필요하다. 교감신경계 활동 측정의 어려움은 불면증뿐만 아니라 앞서 언급된 다양한 장애에도 적용된다. 그러나 기술과 연구 방법이 발전함에 따라 교감신경계 장애와 인체에 미치는 영향이 더 자세히 밝혀질 것이다.[32][33]

4. 1. 심혈관 질환

교감신경계의 과도한 활성화는 고혈압의 장기 조절에 중요한 역할을 한다. 중추신경계는 신경체액 신호를 통해 특정 표적 기관이나 조직에서 교감신경 활동을 자극한다. 고혈압의 경우, 교감신경계의 과활성화는 혈관 수축과 심박수 증가를 초래하여 혈압을 상승시킨다. 결과적으로 심혈관 질환 발생 가능성이 증가한다.[24]심부전에서 교감신경계는 활동을 증가시켜 근육 수축력을 증가시키고, 결과적으로 구심력을 증가시키며, 혈압을 유지하기 위해 말초 혈관 수축을 일으킨다. 그러나 이러한 효과는 질병 진행을 가속화하여 결국 심부전의 사망률을 증가시킨다.[25]

4. 2. 대사 질환

교감신경계의 기능 장애는 고혈압 및 당뇨병과 같은 대사 장애를 포함한 여러 건강 문제와 관련이 있다.[22]대사 조직의 교감신경 자극은 대사 조절과 피드백 루프(되먹임 고리) 유지를 위해 필요하다. 이 시스템의 조절 장애는 대사 조직 내 신경병증 위험을 증가시켜 대사 장애를 악화시키거나 촉진할 수 있다. 예를 들어, 비만과 관련된 렙틴 저항은 교감 신경 세포의 후퇴를 유발할 수 있다.[22] 당뇨병이 고혈당 수치로 인해 아세틸콜린 수용체 억제를 유발하여 시냅스 전달 장애를 초래한다는 연구 결과도 있다. 더 많은 연구가 필요하지만, 교감 신경 세포의 손실은 인슐린 분비 감소 및 포도당 내성 장애와 관련되어 질환을 더욱 악화시킨다.[23]

4. 3. 정신 질환

교감신경계 활동 증가는 불안 장애, 외상 후 스트레스 장애(PTSD)와 같은 다양한 정신 질환과 관련이 있다.[28] 교감신경계(SNS) 과활성화는 PTSD 증상 심각성을 증가시키는 것으로 제안된다.[28]4. 4. 기타 질환

교감신경계의 기능 장애는 여러 건강 문제와 관련이 있다. 여기에는 심부전, 위장관 문제, 면역 기능 장애, 고혈압, 당뇨병 등이 포함된다.[22]대사 조직의 교감신경 자극은 대사 조절과 피드백 루프 유지에 필수적이다. 이 시스템에 문제가 생기면 대사 조직 내 신경병증 위험이 커져 대사 장애를 악화시키거나 유발할 수 있다. 예를 들어, 비만과 관련된 렙틴 저항은 교감 신경 세포의 후퇴를 유발할 수 있다.[22] 당뇨병의 경우, 고혈당 수치로 인해 아세틸콜린 수용체가 억제되어 시냅스 전달 장애가 발생할 수 있다는 연구 결과도 있다. 교감 신경 세포 손실은 인슐린 분비 감소 및 포도당 내성 장애와도 관련되어 질환을 더욱 악화시킨다.[23]

교감신경계는 고혈압의 장기 조절에 중요한 역할을 한다. 중추신경계는 신경체액 신호를 통해 특정 기관이나 조직에서 교감신경 활동을 자극한다. 고혈압의 경우, 교감신경계가 과도하게 활성화되면 혈관이 수축하고 심박수가 증가하여 혈압이 상승한다. 이는 심혈관 질환 발생 가능성을 높인다.[24]

심부전에서 교감신경계는 활동을 늘려 근육 수축력을 강화하고, 구심력을 증가시키며, 혈압 유지를 위해 말초 혈관 수축을 일으킨다. 그러나 이러한 효과는 질병 진행을 가속화하여 결국 심부전으로 인한 사망률을 높인다.[25]

교감신경증은 혈관 경련, 혈압 상승, 소름을 특징으로 하는 교감신경계 자극 상태이다.[26][27]

교감신경계 활동 증가는 불안 장애 및 외상 후 스트레스 장애(PTSD)와 같은 정신 질환과도 관련이 있다. 교감신경계의 과활성화는 PTSD 증상을 심화시키는 것으로 알려져 있다. PTSD는 고혈압 및 심혈관 질환 발생 위험 증가와도 관련이 있어, 이러한 질환과 교감신경계 간의 연관성을 보여준다.[28]

교감신경계는 스트레스에 민감하며, 만성 기능 장애는 긴장성 두통과 관련된 혈관 변화를 통해 편두통을 유발할 수 있다. 편두통 발작이 있는 사람들은 혈장 노르에피네프린 수치 감소, 말초 아드레날린 수용체의 민감도 등 교감신경 기능 장애와 관련된 증상을 보인다.[29]

불면증은 잠들기 어렵거나 잠든 상태를 유지하기 어려운 수면 장애이다. 수면 부족과 다양한 증상을 유발하며, 불면증의 급성 또는 만성 여부에 따라 증상의 심각성이 달라진다. 불면증의 원인에 대한 유력한 가설은 과각성 가설로, 신체의 여러 시스템이 과도하게 활성화되는 것을 의미하며, 여기에는 교감신경계의 과활동도 포함된다. 수면 주기 장애 중에는 교감성 바로반사 기능 및 신경 심혈관 반응이 손상된다.[30][31]

하지만 교감신경계의 생물학적 측정 방법은 민감성 문제로 인해 신뢰성이 낮아 더 많은 연구가 필요하다. 스트레스, 환경, 시간, 질병 등 여러 요인이 쉽게 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 이러한 요인들은 결과에 큰 영향을 줄 수 있으며, 더 정확한 결과를 얻으려면 미세신경기록법과 같은 침습적인 방법이 필요하다. 교감신경계 활동 측정의 어려움은 불면증뿐만 아니라 앞서 언급된 다양한 장애에도 적용된다. 그러나 기술과 연구 방법이 발전함에 따라 교감신경계 장애와 인체에 미치는 영향이 더 자세히 밝혀질 것이다.[32][33]

5. 역사 및 어원

교감신경계라는 용어는 "부분 간의 연결"이라는 의미인 동정심 개념에서 유래했으며, 갈레노스가 의학적으로 처음 사용했다.[34] 18세기에 야코프 벤야민 윈슬로가 이 용어를 신경에 적용했다.[35]

신경계의 독립적인 부분이 신체 기능을 조정한다는 개념은 갈레노스(129~199)의 연구에서 유래했다. 갈레노스는 신경이 온몸에 기운을 분포시킨다고 주장했으며, 동물 해부를 통해 척수에서 내장으로, 그리고 한 기관에서 다른 기관으로 광범위하게 상호 연결되어 있다는 결론을 내렸다. 그는 이 시스템이 기관들의 공동 작용, 즉 '동정심'을 촉진한다고 제안했다. 르네상스 시대까지는 바르톨로메오 에우스타키오(1545)가 해부학 그림에서 교감 신경, 미주신경, 부신을 묘사할 때까지 별다른 변화가 없었다. 파리에서 일한 덴마크 출신 교수 야코부스 윈슬로(1669~1760)는 1732년에 흉추 및 요추 척수에 연결된 신경절과 신경의 사슬을 설명하기 위해 '교감신경계'라는 용어를 대중화했다.[36]

6. 한국 사회와 교감신경계

한국 사회는 빠른 경제 성장과 함께 과도한 경쟁, 높은 스트레스, 불안정한 고용 환경 등을 겪어왔다. 이러한 사회적 특성은 많은 한국인들의 교감신경계를 과도하게 활성화시키는 요인으로 작용할 수 있다.

참조

[1]

서적

Dorland's Illustrated Medical Dictionary

Elsevier Saunders

2012

[2]

서적

Human Physiology The Basis of Medicine

Oxford University Press

2006

[3]

웹사이트

14.1B: Divisions of the Autonomic Nervous System

https://med.libretex[...]

2021-07-21

[4]

서적

The Central Nervous System: Structure and Function

https://books.google[...]

Oxford University Press US

[5]

학술지

The sympathetic nervous system in development and disease

2021-11

[6]

서적

Gray's Anatomy for Students

https://books.google[...]

Elsevier

[7]

서적

Rang and Dale's Pharmacology

https://books.google[...]

Elsevier

[8]

서적

Human Physiology: An Integrated Approach

https://books.google[...]

Pearson/Benjamin Cummings

[9]

학술지

Renal dopamine receptors, oxidative stress, and hypertension

2013-08

[10]

웹사이트

Divisions of the autonomic nervous system - sympathetic division pathways

https://content.byui[...]

Brigham Young University–Idaho

2023-03-31

[11]

서적

Essential Clinical Anatomy

https://books.google[...]

Lippincott Williams & Wilkins

[12]

서적

Cardiovascular physiology concepts

Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer

2012

[13]

서적

Physiology of respiration

Oxford University Press

2001

[14]

서적

The integrative action of the autonomic nervous system : neurobiology of homeostasis

Cambridge University Press

2006

[15]

학술지

Adrenoceptor function and expression in bladder urothelium and lamina propria

2013-01

[16]

서적

The Evolution of Consciousness: of Darwin, Freud, and Cranial Fire: The Origins of the Way We Think

https://archive.org/[...]

Simon & Schuster

[17]

서적

Essential clinical anatomy

Lippincott Williams & Wilkins

2007

[18]

서적

Human Physiology: From Cells to Systems

https://books.google[...]

Cengage Learning

[19]

학술지

AUTONOMIC NERVOUS SYSTEMS IN LOWER CHORDATES

1952

[20]

학술지

Neural crest origin of sympathetic neurons at the dawn of vertebrates

2024

[21]

학술지

The sympathetic nervous system arose in the earliest vertebrates

2024

[22]

학술지

Metabolic stress drives sympathetic neuropathy within the liver

2021-03

[23]

학술지

The sympathetic nervous system in development and disease

2021

[24]

학술지

Sympathetic Nervous System Contributions to Hypertension: Updates and Therapeutic Relevance

2020-05

[25]

학술지

The sympathetic nervous system in heart failure physiology, pathophysiology, and clinical implications

2009-11

[26]

웹사이트

sympathicotonia

http://medical-dicti[...]

thefreedictionary.com

2007

[27]

웹사이트

sympathicotonia

https://medical-dict[...]

2024-08-25

[28]

학술지

Symptom severity impacts sympathetic dysregulation and inflammation in post-traumatic stress disorder (PTSD)

2020-01-01

[29]

학술지

Migraine: A Chronic Sympathetic Nervous System Disorder

2004

[30]

학술지

Assessment of sympathetic neural activity in chronic insomnia: evidence for elevated cardiovascular risk

2018-06-01

[31]

학술지

Sympathetic neural responses to sleep disorders and insufficiencies

2022-03-01

[32]

학술지

Insomnia and cardiovascular autonomic control

2019-09

[33]

학술지

Correlation of sympathetic and parasympathetic nervous system activity during rest and acute stress tasks

2021-04-01

[34]

웹사이트

Sympathy, Sympathetic. Evolution of a Concept and Relevance to Current Understanding of Autonomic Disorders (S57.005)

https://n.neurology.[...]

American Academy of Neurology

2013-02-12

[35]

학술지

Winslow's contribution to our understanding of the cervical portion of the sympathetic nervous system

1996-08

[36]

논문

'Autonomic' nervous system

2008-00-00

[37]

웹인용

네이버 의학 상세정보 '교감신경'항목

http://health.search[...]

[38]

텍스트

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com