침샘

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

침샘은 구강 내에서 타액을 분비하는 외분비샘으로, 사람을 포함한 다양한 동물에게 존재한다. 주요 침샘으로는 귀밑샘, 턱밑샘, 혀밑샘, 관샘이 있으며, 소타액선도 존재한다. 침샘은 소화, 구강 보호, 항균 작용, 맛 인지 등 다양한 기능을 수행하며, 자율신경계의 지배를 받는다. 침샘 질환으로는 타석증, 타액선염, 종양, 자가면역 질환 등이 있으며, 다양한 진단 방법과 치료법이 사용된다. 동물의 경우, 침샘은 독액, 실크, 접착제 등 다양한 물질을 생산하는 데 사용되기도 한다.

침샘은 크게 크기가 큰 세 쌍의 '''주타액선'''(Major salivary glands)과 구강 점막 아래 넓게 분포하는 수많은 '''소타액선'''(Minor salivary glands)으로 나눌 수 있다.[6][12]

2. 구조

주타액선은 귀밑샘(이하선), 턱밑샘(악하선), 혀밑샘(설하선)의 세 쌍으로 이루어져 있다.[6] 이들은 각각 고유한 위치와 구조적 특징을 가지며, 침 분비의 대부분을 담당한다.

소타액선은 입술, 볼, 입천장, 혀 등 구강 점막의 점막하층이나 근육 섬유 사이에 약 800~1,000개가 흩어져 존재한다.[12][13] 크기는 보통 지름 1mm~2mm 정도로 작으며, 주타액선과 달리 결합 조직 피막으로 둘러싸여 있지 않다. 소타액선은 주로 점액성 침을 분비하여 구강 표면을 보호하고 윤활하는 역할을 한다.[12]

2. 1. 주타액선

주타액선은 크기가 크고 복잡한 구조를 가진 주요 침샘으로, 귀밑샘 (이하선), 턱밑샘 (악하선), 혀밑샘 (설하선)의 세 쌍으로 이루어져 있다.[6]2. 1. 1. 귀밑샘 (이하선)

귀밑샘은 사람의 주요 침샘 중 하나로, 크기가 가장 크다.[6][7] Parotid gland|패로티드 글랜드영어라고도 하며, 한자어로는 '''이하선'''(耳下腺)이라고 부른다.

귀밑샘은 주로 아래턱뼈 가지를 감싸는 형태로 위치하며,[6] 외이도의 앞쪽과 아래쪽에 자리 잡고 있다. 뒤쪽으로는 흉쇄유돌근과 관자뼈의 유양돌기 등에 접하며, 일부는 깊숙이 하악후와로 들어가 턱관절과 접하기도 한다.[8] 크기는 전후 길이가 약 3cm~3.5cm, 상하 길이가 약 4cm~5cm, 두께가 약 2cm~2.5cm 정도이다.

주된 기능은 침을 분비하여 저작(씹기)과 연하(삼키기) 작용을 돕는 것이다.[7] 귀밑샘에서 분비되는 침은 주로 맑은 장액성이며, 전체 침 분비량의 약 20%를 차지한다.[2] 이 침에는 소화 효소인 알파-아밀레이스 (프티알린이라고도 함)가 풍부하게 들어 있어 녹말과 같은 탄수화물의 초기 소화를 시작한다.[7][8]

침은 귀밑샘관(이하선관 또는 스텐센관)이라는 관을 통해 구강으로 분비된다. 이 관의 길이는 약 5cm~6cm이며, 뺨의 교근 바깥 면을 따라 앞으로 주행하다가 안쪽으로 방향을 틀어 상악(위턱)의 두 번째 어금니 맞은편 구강전정으로 열린다. 때로는 주된 귀밑샘관 외에 작은 부속샘(부이하선)과 그 관이 존재하여 주된 관과 합쳐지기도 한다.

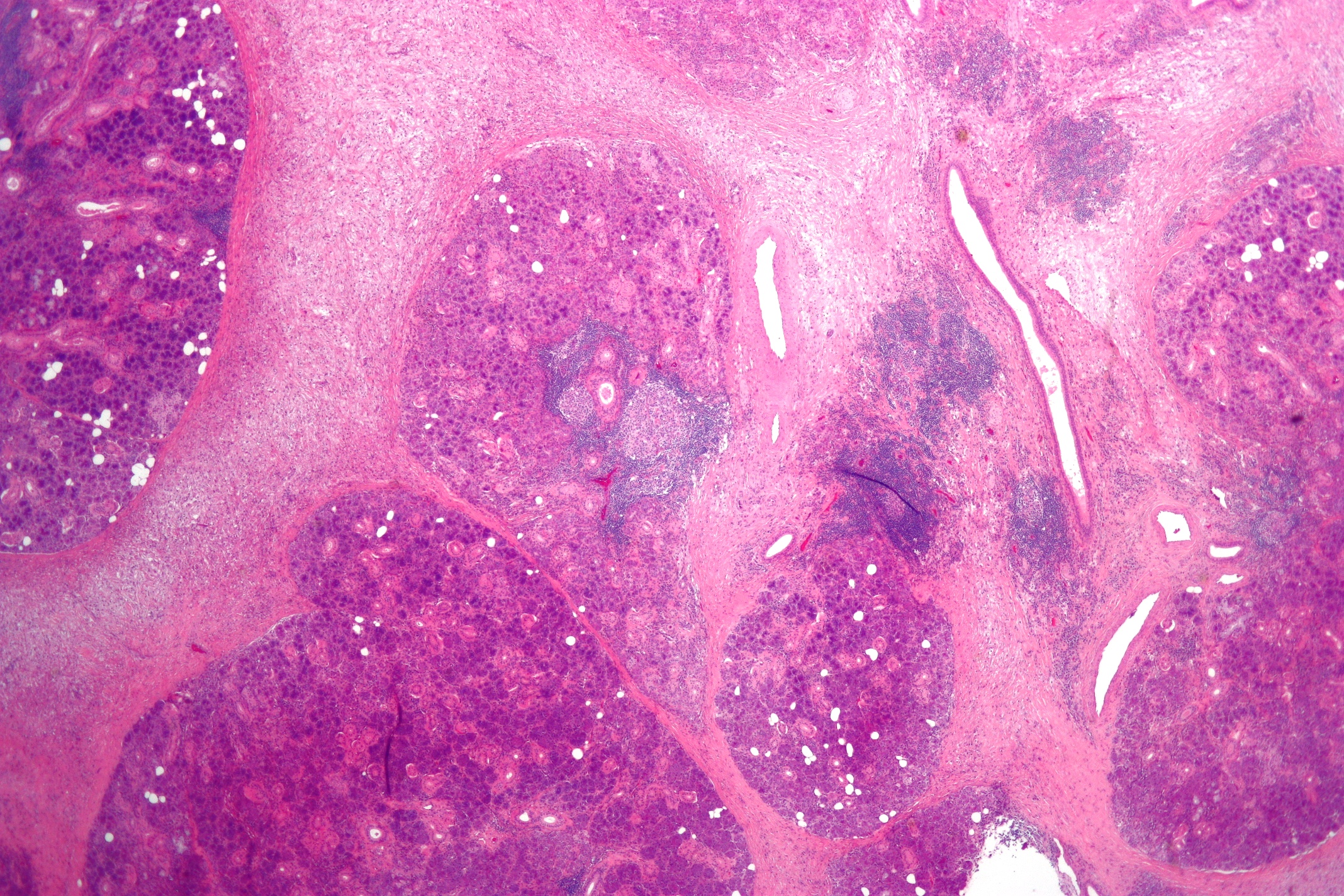

현미경으로 관찰하면, 귀밑샘은 순수한 장액선이며, 여러 개의 분비 단위가 모인 복합 포상선의 형태를 띤다. 샘 조직 사이에는 결합 조직과 함께 지방 조직이 많이 분포하는 것이 특징이다.

귀밑샘 내부로는 안면 신경(얼굴 신경)과 그 가지들, 그리고 외경동맥과 그 가지들이 통과한다. 그러나 안면 신경은 귀밑샘의 침 분비를 직접 조절하지는 않는다. 침 분비 조절은 주로 설인 신경(혀인두 신경)의 가지가 담당한다. 귀밑샘 부위의 수술이나 외상 시에는 이곳을 지나는 안면 신경이 손상될 위험이 있으며, 신경이 손상되면 얼굴 표정 근육의 마비가 발생할 수 있어 임상적으로 중요하다.[8]

귀밑샘에 발생하는 대표적인 질환으로는 바이러스 감염에 의한 볼거리(유행성 이하선염)가 있다.[9]

2. 1. 2. 턱밑샘 (악하선)

턱밑샘(Glandula submandibularis|글란둘라 수브만디불라리스la, 이전 명칭: 악하선)은 아래턱뼈 아래, 두힘살근 위에 위치한 한 쌍의 주요 침샘이다.[6] 사람을 제외한 척추동물에서는 하악선이라고 불린다. 턱밑샘은 이하선 다음으로 큰 침샘으로, 약간 납작한 타원형이며 길이는 2.5cm~3.5cm, 두께는 약 1.5cm이다. 이 샘은 설골하근 아래, 하악골과 턱이복근의 앞뒤 복부 사이의 삼각형 오목부에 자리 잡고 있으며, 바깥쪽은 얕은 경부 근막으로 덮여 있다. 얕은 목 부위에 위치하며 둥근 공처럼 만져져서 목을 촉진할 때 느낄 수 있다. 대략 아담의 사과(후두 융기) 위쪽 두 손가락 너비 정도, 턱 아래 약 약 5.08cm 거리에 위치한다.

턱밑샘에서 분비되는 침은 장액과 점액이 혼합된 형태이며, 구강 내 전체 침 분비량의 약 70%를 담당하지만, 이하선보다는 크기가 훨씬 작다.[2] 턱밑샘에서 나온 침은 턱밑샘관(와튼관)을 통해 분비되는데, 이 관은 샘의 뒤쪽에서 시작하여 턱목뿔근(mylohyoid muscle)의 뒤쪽 가장자리를 돌아 위로 올라간 뒤, 혀밑샘(설하선) 안쪽을 지나 설소구(혀 밑의 작은 언덕)로 열린다.[2] 관의 길이는 약 5cm~6cm이다.

현미경으로 보면, 턱밑샘은 대부분 장액을 분비하는 세포(장액성)로 이루어져 있고, 일부는 장액과 점액을 함께 분비하는 세포(혼합성)로 구성된다. 샘을 이루는 작은 단위(선소엽) 안에는 지방 세포가 적고, 분비 세포들 사이의 결합 조직도 적어 조직이 비교적 빽빽하다. 장액성 부분에는 분비물을 모아 내보내는 작은 관들(개재 도관, 선조 도관)이 잘 발달되어 있다. 장액 세포와 점액 세포가 섞여 있는 혼합성 부분에서는, 장액 세포들이 점액 세포에 밀려 한쪽 구석에 모여 이른바 반월(Lunula|루눌라la)을 이루기도 한다. 점액 세포는 분비물을 많이 저장하면 세포질과 납작해진 핵이 세포 바닥 쪽으로 밀려난다.

2. 1. 3. 혀밑샘 (설하선)

혀밑샘(Sublingual gland영어)은 혀 아래, 악하선 앞쪽에 위치한 주요 타액선 쌍이다.[6] 구강 바닥(구강저)의 점막 아래, 턱설골근 위에 위치한다. 하악골 몸통(하악골체)의 안쪽 면에 접하며 앞뒤로 길고 좌우로 납작한 형태이다. 앞쪽 가장자리는 설하소구에 닿는다. 악하선과는 턱설골근에 의해 분리되어 있지만, 때때로 뒤쪽 가장자리가 이 근육의 뒤쪽 가장자리에서 악하선과 연결되기도 한다. 길이는 3cm에서 4cm 정도이며, 너비와 두께는 약 1cm이다.

분비물은 주로 점액성을 띠지만, 장액성 분비물도 일부 있어 혼합선으로 분류된다.[8] 다른 주요 타액선들과 달리, 혀밑샘의 관 시스템에는 일반적으로 삽입관이나 줄무늬관이 없다.[8] 대신, 리비누스관(Rivinus' ducts)이라고 알려진 8개에서 20개의 작은 배출관들이 타액을 직접 구강으로 분비한다.[8] 이 작은 관들은 대부분 설하주름을 따라 열린다. 이 중 가장 큰 관인 큰혀밑샘관(major sublingual duct영어, 바르톨린관)은 악하선관과 합쳐지거나 독립적으로 설하소구에 열리기도 한다. 구강 전체 타액 분비량의 약 5%를 차지한다.[2]

현미경으로 보면, 혀밑샘은 혼합성 분비샘이며, 구조적으로는 복합 관상 포상선에 해당한다. 악하선의 혼합성 부분과 유사하지만, 혀밑샘의 분비 종말부는 더 넓고, 장액성 세포로 이루어진 반월(Demilune) 구조가 더 크고 뚜렷하게 나타난다. 선조관은 잘 발달하지 않아 흔적만 남아 있는 경우가 많다. 또한, 분비 종말부 사이의 결합 조직이 풍부하여 샘 소엽의 전체적인 구조는 다소 성기게 보인다.

2. 1. 4. 관샘 (Tubarial salivary glands)

관샘은 비인두와 비강 뒤쪽에 위치한 네 번째 주타액선으로 제안되었다. 주로 점액선으로 구성되어 있으며, 관은 인두의 등쪽 측벽으로 열린다. 이 침샘은 2020년 9월 네덜란드 과학자 그룹이 전립선 특이 막 항원 PET-CT를 사용하여 발견하기 전까지는 알려지지 않았다.[10][5]

이 발견은 세 개의 주요 침샘을 피했음에도 불구하고 방사선 치료 후 구강건조증이 발생하는 이유를 설명하는 데 단서가 될 수 있다. 하지만 이 연구 결과는 아직 추가적인 검증이 필요하다.[10][5] 한편, 다른 과학자 그룹은 이러한 발견에 동의하지 않으며, 이는 기존에 알려진 부차적인 침샘들이 모여 있는 것(축적)으로 설명될 수 있다고 본다.[11]

2. 2. 소타액선

구강 내에는 약 800~1,000개의 소타액선이 존재하며, 이는 점막하층[12], 뺨, 입술, 혀 점막 조직, 연구개, 경구개의 측면, 구강저 또는 혀의 근육 섬유 사이에 위치한다.[13] 소타액선의 크기는 지름 1~2mm이며, 주타액선과 달리 결합 조직에 의해 피막으로 둘러싸여 있지 않고 주변에 결합 조직이 존재한다. 소타액선은 일반적으로 작은 소엽에 연결된 여러 개의 샘포를 가지고 있으며, 다른 선과 공동 배설관을 가지거나 자체 배설관을 가질 수 있다.

소타액선의 분비물은 주로 점액성이며, 타액으로 구강을 덮어 보호하고 윤활하는 등 다양한 기능을 수행한다. 틀니 문제는 종종 구강 건조증이 있을 때 소타액선과 관련이 있다.[12] 소타액선은 안면 신경(뇌신경 CN VII)에 의해 지배된다.[13]

소타액선의 종류는 다음과 같다.

2. 2. 1. 폰 에브너샘

폰 에브너샘은 혀 등쪽 표면의 유곽유두 주위를 둘러싼 홈과 혀의 종말구 근처에서 발견된다. 이 샘은 순수한 장액성 침을 분비하여 지질의 가수분해를 시작하며, 소화 효소와 단백질을 분비하여 미각 인식을 돕는다.[12]이 샘은 유곽유두를 둘러싼 고랑의 바닥과 엽상유두의 유두 사이에 열리는데, 이러한 위치 덕분에 분비된 침이 유두 측면의 많은 미뢰 위로 계속 흐르게 된다. 이 흐름은 맛을 내는 음식 입자를 녹이는 데 중요하며, 미뢰를 자극한 물질을 분해하고 씻어내어 다음 맛 자극에 대비하는 역할을 한다.

2. 3. 신경 분포

침샘은 자율 신경계의 부교감 신경과 교감 신경에 의해 직접 또는 간접적으로 조절된다. 부교감 신경의 자극은 많은 양의 침 분비를 유발한다.- 침샘에 대한 부교감 신경 분포는 뇌신경을 통해 이루어진다. 귀밑샘은 설인두 신경(CN IX)에서 나온 신경이 이개 신경절을 거쳐 분포하며 부교감 신경 입력을 받는다.[14] 턱밑샘과 혀밑샘은 안면 신경(CN VII)에서 나온 신경이 턱밑 신경절을 거쳐 분포하며 부교감 신경 입력을 받는다.[15] 이 신경들은 아세틸콜린과 substance P를 분비하며, 이는 각각 IP3 및 DAG 경로를 활성화시켜 침 분비를 촉진한다.

- 침샘에 대한 직접적인 교감 신경 분포는 흉부 분절 T1-T3에서 시작된 신경절 이전 신경을 통해 이루어진다. 이 신경들은 상경 신경절에서 신경절 이후 뉴런과 시냅스를 형성하며, 이 뉴런들은 노르에피네프린을 분비한다. 노르에피네프린은 침샘의 샘포 및 관 세포에 있는 β1-아드레날린 수용체에 결합하여 세포 내 사이클릭 아데노신 일인산(cAMP) 수치를 높이고, 결과적으로 침 분비를 증가시킨다.[16] 부교감 신경 자극과 교감 신경 자극 모두 침 분비를 증가시키지만, 분비되는 침의 성분에는 차이가 있다.[16] 특히 교감 신경 자극은 장액선에서 생성되는 아밀레이스 분비를 증가시킨다. 또한, 교감 신경계는 침샘에 혈액을 공급하는 혈관에도 영향을 미쳐 침 분비에 간접적으로 관여한다. 즉, α1 아드레날린 수용체를 활성화시켜 혈관을 수축시키고, 이로 인해 침의 수분 함량이 감소하게 된다.

2. 4. 미세 구조

침샘의 분비 단위는 기능적으로 침을 생산하는 선방(acinus, 복수 acini)과 생산된 침을 구강으로 운반하는 도관(duct)으로 구성된다. 샘은 내부적으로 결합 조직에 의해 소엽으로 나뉜다.=== 선방 ===

분비 세포는 그룹 또는 선방에서 발견된다. 각 선방은 샘의 말단 부분에 위치하며, 샘의 각 소엽 내에는 많은 선방이 있다. 각 선방은 강(lumen)을 둘러싼 단일 층의 입방형 상피 세포로 구성되어 있으며, 이 강은 분비 세포에 의해 침이 생성된 후 침이 쌓이는 중앙 개구부이다. 선방은 존재하는 상피 세포의 유형과 생산되는 분비 생성물에 따라 세 가지 형태로 분류된다.[17][18]

- '''장액성 선방'''(Serous acinus): 주로 단백질(효소 등)을 포함한 묽은 침을 분비한다. 세포는 피라미드 모양이며, 둥근 핵이 세포 바닥 근처에 위치하고, 세포질 상부에 분비 과립이 풍부하여 염색 시 어둡게 보인다. 세포 사이에는 분비 세관이 존재한다.

- '''점액성 선방'''(Mucous acinus): 주로 뮤신(mucin)을 포함한 점성이 높은 침을 분비한다. 세포는 입방형 또는 원주형이며, 뮤신 과립이 세포질을 채우고 있어 핵이 세포 바닥으로 납작하게 밀려나 있다. 염색 시 세포질이 밝게 보인다. 분비물이 많이 쌓이면 세포는 커진다.

- '''혼합성 선방'''(Mixed acinus): 장액성 세포와 점액성 세포를 모두 포함한다. 종종 점액성 선방 끝에 장액성 세포들이 모자처럼 붙어 있는 구조(반월, serous demilune)를 형성하기도 한다.

선방 세포와 기저막 사이에는 수축 기능을 가진 편평한 근상피세포(myoepithelial cell, 바구니 세포)가 있어 침 분비를 돕는다.

=== 도관 ===

선방에서 생성된 침은 다음과 같은 일련의 도관 시스템을 통해 구강으로 운반된다.

# '''끼임관'''(Intercalated duct, 개재 도관): 선방에서 바로 이어지는 가장 작고 짧은 관으로, 단층의 낮은 입방 상피로 이루어져 있으며 내강이 좁다.

# '''줄무늬관'''(Striated duct, 선조 도관): 여러 개의 끼임관이 합쳐져 형성되며, 단층 원주 상피로 이루어져 있다. 세포 기저부에 미토콘드리아가 풍부하여 세로줄 무늬(기저선조, basal striation)가 관찰된다. 내강은 끼임관보다 약간 넓다. 이들은 침의 전해질 조성을 조절하는 역할을 한다.

# '''분비관'''(Excretory duct) 또는 '''소엽간관'''(Interlobular duct): 줄무늬관들이 합쳐져 형성되며, 샘의 소엽 사이 결합 조직 내에 위치한다. 구강에 가까워질수록 상피가 단층 또는 이중 원주 상피에서 중층 편평 상피로 두꺼워지며, 내강은 점차 커진다.

이러한 도관 구조는 대부분의 주요 및 부차 침샘에서 발견되지만, 설하선에서는 끼임관과 줄무늬관이 잘 발달하지 않거나 흔적만 남아있는 경우가 있다.[17]

=== 주요 침샘별 미세 구조 특징 ===

- '''이하선''': 현미경 해부학적으로 순수한 '''장액성''' 샘이며, 샘의 형태는 복합 포상선이다. 간질에는 지방 조직이 많은 것이 특징이다. 종말(분비)부는 장액 세포로 이루어져 있으며, 핵은 둥글고 세포질은 과립이 풍부하여 어둡게 보인다. 장액 세포의 바깥쪽(핵 쪽) 세포질은 조면 소포체의 축적으로 인해 약간 염기성으로 염색되어 단백질 합성이 활발함을 나타낸다. 끼임관과 줄무늬관이 잘 발달되어 있다.

- '''악하선''': 현미경 해부학적으로는 '''혼합성''' 샘이지만 '''장액성''' 부분이 대부분을 차지한다. 선소엽 내에는 지방세포가 적고, 종말(분비)부 사이의 결합 조직도 적어 치밀한 구조를 보인다. 장액성 부분에는 끼임관과 줄무늬관이 잘 발달되어 있다. 점액 세포와 장액 세포가 함께 있는 혼합성 부분에서는 장액 세포가 반월 구조를 이룬다.

- '''설하선''': 현미경 해부학적으로는 '''혼합성''' 샘이며, 모양으로 보면 복합 관상 포상선이다. 악하선의 혼합성 부분과 비슷하지만, 이보다 종말부가 넓고, 반월은 다수의 장액 세포로 이루어져 크다. 끼임관과 줄무늬관은 잘 발달하지 않아 흔적만 남아있는 경우가 많다(흔적적이다). 또한, 종말부 사이의 결합 조직이 많기 때문에 샘소엽의 구성이 느슨하다.

2. 5. 유전자 및 단백질 발현

인간 세포에서는 약 20,000개의 단백질 암호화 유전자가 발현되는데, 이 중 약 60%가 정상적인 성인의 침샘에서 발현된다.[19][20] 침샘에서 특별히 더 많이 발현되는 유전자는 100개 미만이다. 이러한 침샘 특이적 유전자들은 주로 분비되는 단백질을 만드는 역할을 하며, 다른 인체 장기와 비교했을 때 침샘은 분비 관련 유전자의 비율이 가장 높다. PRB1 및 PRH1과 같이 프롤린이 풍부한 인간 타액 속 당단백질들은 발현 수준이 가장 높은 침샘 특이적 단백질에 속한다. 그 외에도 소화 효소인 아밀라아제 AMY1A, 뮤신 MUC7, 그리고 스타테린 등이 침샘 특이적으로 발현되는 단백질의 예시이며, 이들은 모두 타액이 가진 고유한 특성을 유지하는 데 매우 중요한 역할을 한다.2. 6. 노화

노화가 진행됨에 따라 침샘에는 다음과 같은 구조적 변화가 나타난다.[21][22]- 선방 조직의 부피가 감소한다.

- 섬유 조직이 증가한다.

- 지방 조직이 증가한다.

- 침샘관이 증식하고 확장된다.[21]

또한, 침의 내용물에도 변화가 생긴다.

그러나 이러한 변화에도 불구하고, 전체적인 침 분비량에는 큰 변화가 없는 것으로 알려져 있다.

3. 기능

침샘은 타액(침)을 분비하며, 타액은 구강 내 건강과 전신 건강 유지에 중요한 역할을 한다. 타액 분비율(SFR)은 개인의 구강 건강 상태를 평가하는 데 중요한 지표가 될 수 있다.[23] 타액의 주요 기능은 다음과 같다.

- 구강 보호: 타액 속 단백질(예: 무친)은 입안의 부드러운 조직과 단단한 조직을 윤활하고 보호한다.[24] 또한 타액은 산성 환경을 중화하는 완충 작용을 하며,[25] 치아 표면에 얇은 막(펠리클)을 형성하여 마모를 막고,[26] 칼슘과 인산염을 공급하여 치아의 재광화를 돕는다.[27] (자세한 내용은 #구강 보호 참조)

- 항균 작용: 타액에 포함된 락토페린, 히스타틴, 면역글로불린 A 등의 성분은 특정 세균이나 곰팡이의 성장을 억제하고 치태 형성을 방지한다.[28] (자세한 내용은 #항균 작용 참조)

- 조직 복구: 타액은 혈액 응고 시간을 단축시키고 상처 부위의 수축을 촉진하여 입안의 연조직이 빠르게 회복되도록 돕는다.[29]

- 소화: 타액 속 효소인 아밀레이스는 녹말을 분해하여 탄수화물 소화의 첫 단계를 담당한다.[30] (자세한 내용은 #소화 참조)

- 맛 인지: 타액은 음식물의 맛 성분을 녹여 혀의 미뢰가 맛을 감지할 수 있도록 돕는 용매 역할을 한다.[31][32] (자세한 내용은 #맛 인지 참조)

3. 1. 소화

침은 소화 과정에서 중요한 첫 단계를 담당한다. 특히 주요 침샘 중 하나인 귀밑샘은 효소인 아밀레이스(알파-아밀레이스, 또는 프티알린이라고도 함)를 분비한다.[7][8] 이 아밀레이스는 음식물에 포함된 녹말을 포도당, 말토스, 덱스트린 등으로 분해하며 탄수화물 소화의 첫 단계를 개시한다.[30] 이 덕분에 음식물이 위에 도달하기 전부터 소화 작용이 일부 진행될 수 있다.[30]또한 혀의 등쪽 표면에 있는 폰 에브너샘에서 분비되는 장액성 침은 지질(지방)의 가수분해를 시작하는 역할을 한다.[12]

이 외에도 침은 음식물을 적시고 부드럽게 만들어 저작(씹는 행위)과 연하(삼키는 행위)를 원활하게 돕는다.[7]

3. 2. 구강 보호

타액은 구강 내의 연조직과 경조직을 보호하는 중요한 역할을 한다. 타액에 포함된 단백질, 특히 점액(무친)은 끈적하고 점탄성이 있는 물질로, 모든 점막 표면을 덮어 윤활하고 보호한다.[24]또한, 타액은 완충 작용을 통해 충치 예방에 기여한다. 일반적으로 타액 분비율이 높을수록 산을 빠르게 제거하고 중화하는 능력이 뛰어나다. 따라서 타액 분비가 원활하면 충치로부터 치아를 더 잘 보호할 수 있다. 반대로 타액 분비가 적고 완충 능력이 낮은 경우, 세균에 대한 타액의 보호 기능이 약해진다.[25]

타액은 치아 표면에 얇은 막인 펠리클을 형성하여 치아 마모를 방지한다. 이 펠리클에는 타액의 무친과 프롤린이 풍부한 당단백질이 포함되어 있다. 펠리클 내의 스타테린이나 프롤린이 풍부한 단백질 등은 치아 법랑질이 녹는 탈회를 억제하고, 칼슘 이온을 끌어들여 치아의 재광화를 돕는다.[26]

산성 환경으로 인해 법랑질이 손상되는 탈회가 발생했을 때, 타액의 완충 능력이 이를 억제한다. 이후 타액은 칼슘과 인산염 같은 광물을 공급하여 법랑질을 다시 단단하게 만드는 재광화 과정을 촉진한다.[27]

3. 3. 항균 작용

침(타액)은 포함된 여러 성분을 통해 세균과 같은 미생물이 자라는 것을 막을 수 있다. 예를 들어, 침에 들어있는 락토페린은 자연적으로 철 (Fe)과 결합하는 성질이 있다. 철은 세균의 세포벽을 만드는 데 중요한 요소인데, 락토페린이 철을 빼앗아 가면 세균의 세포벽이 파괴되어 세균이 죽게 된다. 또한, 히스타틴과 같은 항균 펩타이드는 ''칸디다 알비칸스''(Candida albicans)나 ''뮤탄스 연쇄상구균''(Streptococcus mutans) 같은 특정 곰팡이나 세균의 성장을 억제한다. 침 속의 면역글로불린 A(IgA)는 ''S. 뮤탄스''와 같은 입안의 세균들을 서로 뭉치게 만들어 치태(플라크)가 형성되는 것을 막는 역할을 한다.[28]3. 4. 맛 인지

침은 고체 상태의 음식물 입자를 녹여 미뢰가 맛을 느낄 수 있도록 하는 용매 역할을 한다.[31] 맛을 감지하는 미뢰는 주로 혀의 엽상 유두와 유곽유두 안쪽 구강 점막에 위치하며, 이 주변의 작은 침샘들이 타액을 분비한다.[32]특히 혀 등쪽 표면의 유곽유두와 엽상유두 주변에 위치한 에브너샘(폰 에브너샘)은 맛 인지에 중요한 역할을 한다.[12] 이 샘은 순수한 장액성 타액을 분비하여 맛 성분을 용해시킨다. 또한, 에브너샘에서 분비되는 타액은 미뢰 주변을 지속적으로 세척하여, 이전에 감지했던 맛 물질을 제거하고 새로운 맛 자극을 받아들일 수 있도록 준비시킨다.

4. 임상적 의의

침샘은 다양한 질환의 영향을 받을 수 있으며, 이는 환자의 삶의 질에 상당한 영향을 미치므로 임상적으로 중요하다. 침샘에 영향을 미치는 주요 문제로는 타석증(침샘돌)으로 인한 침샘관 막힘, 침 분비 감소로 인한 구강 건조증과 같은 기능 장애, 타액선 종양, 그리고 세균이나 바이러스 감염, 자가면역 질환(예: 쇼그렌 증후군)으로 인한 염증 등이 있다.[33][34][40]

특히, 머리와 목 부위의 암 치료를 위한 방사선 치료나 화학 요법은 침샘 기능을 손상시키는 주요 원인이 될 수 있으며, 때로는 영구적인 기능 저하를 유발하기도 한다.[34][37] 특정 약물 복용[36], 골수 이식 후 나타나는 이식편대숙주병[39] 등도 침샘 기능에 영향을 줄 수 있다.

이러한 침샘 질환들은 통증, 부기, 입 마름 등의 증상을 유발하여 식사, 발음 등 기본적인 생활 기능에 불편을 초래하고 전반적인 삶의 질을 저하시킬 수 있다.[34] 따라서 침샘 질환의 정확한 진단과 적절한 치료를 위해 이비인후과, 두경부 외과, 구강악안면외과(치과), 내과, 소아과 등 관련 분야의 전문적인 접근이 요구된다.

4. 1. 타액선염

타액선염은 세균이나 바이러스 감염으로 인해 침샘에 염증이 발생하는 질환이다. 이는 급성 또는 만성적인 형태로 나타날 수 있다.

대표적인 바이러스성 타액선염으로는 귀밑샘에 발생하는 유행성 이하선염(볼거리)이 있으며, 세균 감염에 의한 급성 턱밑샘염 등도 발생할 수 있다. 타액선염과 같은 감염성 질환은 주로 내과, 소아과, 이비인후과 등에서 진료 및 치료를 담당한다.

4. 2. 타석증

타석증(타액 결석)은 침샘이나 침샘관에 결석(돌)이 생겨 도관을 막는 질환이다. 가장 흔하게는 턱밑샘의 침샘관(턱밑관)을 막아 통증과 침샘 부기를 유발한다.[33] 이하선이나 턱밑샘 등 다양한 침샘에서 발생할 수 있으며, 치료는 주로 이비인후과, 두경부 외과 의사나 구강악안면외과 치과의사가 담당한다.4. 3. 종양

침샘에도 타액선 종양이 발생할 수 있다.[40] 타액선 종양은 양성 또는 악성 병변으로 나타날 수 있으며, 대표적인 예로는 점액표피암(암의 일종), 다형선종, 편평 상피 세포 암종, 타액선 림프종 등이 있다.[40] 이러한 종양의 치료는 주로 의사(이비인후과, 두경부 외과)나 치과의사(구강악안면외과)가 담당한다. 종양을 외과적으로 제거하는 경우 침샘 기능에 손상을 줄 수도 있다.[38]4. 4. 자가면역 질환

침샘에 영향을 미치는 대표적인 자가면역 질환으로는 쇼그렌 증후군과 IgG 관련 타액선염이 있다. 이러한 자가 면역 질환의 경우, 주로 내과, 소아과, 이비인후과 의사가 치료하는 경우가 많다.4. 5. 기타 질환

타석증은 침샘관(타액선관) 안에 돌(결석)이 생겨 관을 막는 질환이다. 특히 턱밑샘(악하선)의 관이 막히는 경우가 가장 흔하며, 이로 인해 통증과 함께 침샘이 붓는 증상이 나타날 수 있다.[33]

침샘 기능 장애는 입안이 마르는 증상인 구강 건조증이나 침 분비 자체가 줄어드는 타액선 기능 저하를 의미한다. 이는 삶의 질을 크게 떨어뜨릴 수 있다.[34] 특히 머리나 목 부위에 방사선 치료를 받은 경우, 침샘 기능 장애는 예측 가능한 후유증 중 하나이다.[34] 침 분비는 필로카르핀이나 세비멜린과 같은 약물(타액 분비 촉진제)을 사용하여 인위적으로 늘릴 수 있다.[35] 반대로, 삼환계 항우울제, SSRI, 항고혈압제, 여러 약물을 함께 복용하는 경우(복합 약물 요법) 등 특정 약물들은 침 분비를 억제(항타액 분비 효과)하기도 한다.[36] 코크란 리뷰(Cochrane review) 연구에 따르면, 입안에 직접 바르거나 뿌리는 국소 치료법이 구강 건조증 증상을 완화하는 데 효과적이라는 명확한 증거는 아직 부족하다.[37]

화학 요법이나 방사선 요법을 포함한 암 치료 과정 역시 침 분비 기능에 영향을 줄 수 있다.[37][34] 방사선 치료는 침샘을 포함한 입안 점막에 손상을 주어 영구적인 침 분비 감소와 구강 건조증을 유발할 수 있다. 반면, 화학 요법은 대개 일시적인 침 분비 기능 저하를 일으킨다.[37][34] 또한, 양성 종양이나 악성 종양(암) 때문에 침샘을 외과적으로 제거하는 수술도 침샘 기능에 손상을 줄 수 있다.[38]

다른 사람의 골수를 이식받는 동종 이식 후 나타날 수 있는 이식편대숙주병은 구강 건조증과 함께 입안에 여러 개의 작은 구강 점액낭종(물혹)이 생기는 증상으로 나타나기도 한다.[39] 침샘 자체에 종양이 생기기도 하는데, 점액표피암과 같은 악성 종양(암)이 발생할 수 있다.[40]

4. 6. 진단 및 치료

침샘 질환의 진단을 위해 다양한 검사가 활용된다. 대표적으로 타액선 조영술은 타액관에 대한 방사선 조영 검사로, 침샘의 기능을 조사하고 쇼그렌 증후군과 같은 질환을 진단하는 데 사용될 수 있다.[41] 이 외에도 초음파 검사, CT, MRI 등 영상 검사가 진단에 도움을 줄 수 있다.

침샘에 발생하는 주요 질환과 치료는 다음과 같다.

- 타석증: 침샘관에 돌(타석)이 생겨 막히는 질환으로, 주로 턱밑샘관을 막아 통증과 부기를 유발한다.[33] 치료는 주로 타석을 제거하는 수술적 방법을 고려한다.

- 타액선 기능 장애: 구강 건조증(입안이 마르는 증상) 또는 타액선 기능 저하(침 분비 감소)를 의미하며, 삶의 질에 상당한 영향을 미친다.[34]

- 원인: 머리와 목 부위의 방사선 치료 후 발생하는 경우가 많으며,[34] 암 치료를 위한 화학 요법이나 방사선 요법도 침 분비 기능을 손상시킬 수 있다. 방사선 치료는 영구적인 손상을, 화학 요법은 일시적인 손상을 유발할 수 있다.[37][34] 또한, 특정 약물(삼환계 항우울제, SSRI, 항고혈압제, 복합 약물 요법 등 항타액 분비제)[36], 종양 등으로 인한 외과적 제거[38], 동종 이식 골수 이식 후 발생하는 이식편대숙주병[39] 등도 원인이 될 수 있다. 이식편대숙주병의 경우 구강 건조증과 함께 작은 구강 점액낭종이 다수 나타나기도 한다.[39]

- 치료: 타액 분비 촉진제인 필로카르핀이나 세비멜린 등을 사용하여 침 분비를 약리학적으로 자극할 수 있다.[35] 하지만 구강 건조 증상을 완화하기 위한 국소 치료법의 효과에 대해서는 아직 강력한 의학적 증거가 부족하다는 연구 결과도 있다.[37] 원인 질환에 대한 치료와 함께 증상 완화를 위한 대증 요법이 시행된다.

- 타액선 종양: 양성 또는 악성 종양이 발생할 수 있으며, 악성 종양의 예로는 점액표피암 등이 있다.[40] 종양의 종류와 상태에 따라 수술, 방사선 치료, 화학 요법 등 다양한 치료 방법이 적용된다.

- 기타 질환: 세균이나 바이러스 감염으로 인한 타액선염(예: 급성 턱밑샘염, 유행성 이하선염), 자가면역 질환인 쇼그렌 증후군 및 IgG 관련 타액선염 등도 발생할 수 있다. 감염성 질환은 항생제나 항바이러스제 등 약물 치료를, 자가면역 질환은 면역 억제제 등을 사용한 치료를 고려한다.

침샘 질환의 치료는 원인과 종류에 따라 전문 분야가 다르다. 종양이나 타석은 주로 이비인후과, 두경부 외과, 구강악안면외과(치과)에서 치료하며, 자가 면역 질환이나 감염은 내과, 소아과, 이비인후과 등에서 주로 다룬다.

5. 기타 동물

사람 외의 다양한 동물들도 침샘을 가지고 있으며, 종에 따라 그 기능과 형태가 다르다. 많은 조류와 포유류의 침샘에서는 침샘 아밀라아제가 발견된다.

일부 동물의 침샘은 특정 단백질을 생성하도록 변형되었다. 예를 들어, 독사, 미국도마뱀, 일부 땃쥐의 독액선은 변형된 침샘으로, 독액을 만든다.[36] 곤충의 침샘은 실크나 접착제와 같은 생물학적으로 중요한 단백질을 생산하는 데 사용되기도 한다. 특히 파리의 침샘에는 다사 염색체가 있어 유전학 연구에 유용하게 활용된다.[42]

육식 동물의 경우 협골선이라는 침샘이 있으며, 토끼 등에게는 안와하선이라는 침샘이 존재한다.

에조바이과에 속하는 복족류(흔히 고둥이라 불림) 역시 침샘을 가지고 있다. エゾボラモドキ|에조보라모도키일본어(''Neptunea intersculpta'')나 히메에조보라( ヒメエゾボラ|히메에조보라일본어, ''N. arthritica'') 등을 식용할 때는 침샘을 반드시 제거해야 한다. 이 침샘에는 테트라민이라는 독성 물질이 포함되어 있어, 섭취 시 식중독의 일종인 고둥 중독을 일으킬 수 있다. 이로 인한 식중독 사례가 매년 보고되고 있다.[43]

참조

[1]

서적

Saliva and oral health

Stephen Hancocks

[2]

서적

Fundamentals of anatomy & physiology

Pearson Benjamin Cummings

[3]

논문

Treatment for sialorrhea (excessive saliva) in people with motor neuron disease/amyotrophic lateral sclerosis

2022-05-20

[4]

논문

Parasympathomimetic drugs for the treatment of salivary gland dysfunction due to radiotherapy

2015-10-05

[5]

뉴스

Doctors May Have Found Secretive New Organs in the Center of Your Head

https://www.nytimes.[...]

2020-10-22

[6]

논문

US of the major salivary glands: anatomy and spatial relationships, pathologic conditions, and pitfalls

[7]

서적

Ten Cate's Oral Histology: Development, Structure, and Function

Elsevier

[8]

서적

Saliva: Secretion and Functions

[9]

논문

Mumps

[10]

논문

The tubarial salivary glands: A potential new organ at risk for radiotherapy

https://pure.rug.nl/[...]

2020-09-22

[11]

논문

Gibt es eine neue Kopfspeicheldrüse? – Eher nicht!

2020-11-16

[12]

서적

Ten Cate's Oral Histology: Development, Structure, and Function

Elsevier

2013

[13]

서적

Illustrated Anatomy of the Head and Neck

Elsevier/Saunders

2012

[14]

논문

The human accessory parotid gland: its incidence, nature, and significance

[15]

논문

Multi-source inputs converge on the superior salivatory nucleus neurons in anaesthetized rats

[16]

서적

Physiology

Saunders Elsevier

[17]

서적

Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy

Elsevier

2011

[18]

논문

Clarification of the terminology of the major human salivary glands: Acinus and alveolus are not synonyms

[19]

웹사이트

The human proteome in salivary gland - The Human Protein Atlas

https://www.proteina[...]

2017-09-22

[20]

논문

Proteomics. Tissue-based map of the human proteome

2015-01

[21]

논문

Aging and saliva: a review of the literature

[22]

논문

Structural and functional changes in salivary glands during aging

1994-06

[23]

논문

The Unstimulated Salivary Flow Rate in a Jordanian Healthy Adult Population

http://www.jocmr.org[...]

2009

[24]

논문

Role of salivary mucins in the protection of the oral cavity

1982-02

[25]

웹사이트

Saliva

http://flipper.diff.[...]

2018-02-25

[26]

웹사이트

Function of Saliva

http://cariology.wik[...]

2018-02-24

[27]

웹사이트

6 Ways Saliva Protects Your Teeth

https://sunningdaled[...]

2012-07-17

[28]

웹사이트

Immunity in the oral cavity

https://www.immunolo[...]

2018-02-25

[29]

논문

The functions of saliva

1987-02

[30]

웹사이트

Saliva

https://www.scienced[...]

2018-02-24

[31]

서적

Ten Cate's oral histology: development, structure, and function

Mosby

2003

[32]

논문

Role of Saliva in the maintenance of taste sensitivity

2000

[33]

논문

Salivary gland calculi - contemporary methods of imaging

2010-07

[34]

논문

Pharmacological interventions for preventing dry mouth and salivary gland dysfunction following radiotherapy

https://www.research[...]

2017-07-31

[35]

논문

A Guide to Medications Inducing Salivary Gland Dysfunction, Xerostomia, and Subjective Sialorrhea: A Systematic Review Sponsored by the World Workshop on Oral Medicine VI

2017-03

[36]

서적

The Vertebrate Body

Holt-Saunders International

[37]

간행물

Interventions for the management of dry mouth: topical therapies

2011-12-07

[38]

간행물

Review of surgical techniques and guide for decision making in the treatment of benign parotid tumors

https://opus.bibliot[...]

2020-08-04

[39]

간행물

Dry eye after haematopoietic stem cell transplantation

1999-10

[40]

간행물

Treatment and survival outcomes based on histologic grading in patients with head and neck mucoepidermoid carcinoma

2008-10

[41]

간행물

Pictorial essay: Salivary gland imaging

2012-10

[42]

간행물

Silks produced by insect labial glands

2008

[43]

웹사이트

エゾボラモドキによるテトラミン食中毒事例について 京都市衛生公害研究所

http://www.city.kyot[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com