뽕나무버섯

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

뽕나무버섯은 식용 버섯이자 목재 부후균으로, 전 세계적으로 발견되며 다양한 나무에 기생하여 뿌리썩음병을 일으키는 종이다. 갓의 형태, 색깔, 주름살, 자루, 턱받이 등 특징에 따라 분류되며, 식용, 약용으로 이용되지만, 유사종과의 구별이 중요하며, 생으로 섭취 시 중독을 일으킬 수 있다. 뽕나무버섯은 부생균으로서 고사목이나 썩은 나무, 살아있는 나무에도 기생하며, 천마와 공생하는 것으로 알려져 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1790년 기재된 균류 - 매운그물버섯

매운그물버섯은 그물버섯과에 속하는 식용 버섯으로, 갓 색깔, 살 변색 여부, 관공 형태 등으로 구별되며, 다양한 요리에 활용되고 균류기생, 외생균근 관계 등의 생태적 특징과 클레로시트린 등의 화학 성분을 가진다. - 아프리카의 균류 - 그물버섯

그물버섯은 전 세계 온대 및 아한대 지역에 분포하며 소나무 등과 공생하는 식용 버섯으로, 특유의 향과 맛으로 널리 이용되지만 독버섯과 유사하여 주의가 필요하고 재배가 어려워 자연산으로 유통된다. - 아프리카의 균류 - 흰목이

흰목이는 젤라틴 질감과 흰색을 띠는 버섯으로, 중국 요리에서 식용 또는 약용으로 사용되며, 검은사초균속에 기생하고, 19세기부터 중국에서 재배되어 상업적으로 생산되며, 룩메이와 같은 디저트에 사용되고 피부 미용 제품의 재료로도 활용된다. - 아시아의 균류 - 표고

표고는 봄부터 가을까지 활엽수 고목에서 자라는 둥근 갓과 짧은 자루의 버섯으로, 국물 요리에 사용되며 콜레스테롤 억제 효과가 있고, 동아시아에 주로 분포하며 건강 효능과 요리 활용도가 높지만, 덜 익혀 먹으면 알레르기 반응을 일으킬 수 있다. - 아시아의 균류 - 광대버섯

광대버섯은 붉은 갓에 흰 점이 있는 외형과 향정신성 물질 함유로 유명한 전 세계적인 버섯으로, 섭취 시 메스꺼움, 환각 등을 유발할 수 있으며, 다양한 나무와 균근을 형성하는 외생균근성 균류이다.

2. 특징

뽕나무버섯은 부생균으로, 봄부터 가을, 특히 초가을부터 늦가을에 걸쳐 각지에서 흔히 발견된다. 참나무, 졸참나무, 너도밤나무 등의 활엽수림이나 낙엽송, 소나무, 히노키 등의 침엽수림의 그루터기, 썩은 나무, 쇠약한 나무의 지상부, 쓰러진 나무 등이나 그 주변의 땅, 묻힌 나무 등에서 군생한다. 공원부터 깊은 산까지, 다양한 곳에서 볼 수 있다.

목재 부후균의 일종으로, 죽은 나무 등을 분해하여 영양분을 얻는다. 고사 식물이나 살아있는 나무에 기생하며, 검은 나무 뿌리와 같은 균사속을 형성하여 땅속으로 뻗어 나간다. 떨어진 곳에 존재하는 고사목이나 생목에 접촉하면 새롭게 균사를 뻗어 기생한다. 뽕나무버섯은 살아있는 식물에 대한 병원성이 강해,[22] 때로는 나무 뿌리에 기생하여 나무를 말라 죽게 하는 경우도 있다. 뽕나무버섯의 기생에 의한 병해는 ''''뽕나무버섯병'''''이라고 불리며, 사과, 배, 복숭아, 포도, 밤 등의 과수, 벚나무나 참나무류 등의 목본류, 감자, 당근 등에서 발생이 보고되고 있다.

난초과의 부생식물인 두루미천남성과의 관계도 알려져 있는데, 두루미천남성이나 오니노야가라는 뽕나무버섯의 균사속을 지하경이나 뿌리에 끌어들여, 표층부 세포 내에서 소화 흡수하여 영양소를 섭취한다.

뽕나무버섯은 다른 버섯이나 곰팡이에 비교적 약하며, 새로운 땅을 좋아하며 번식한다. 특히 여름 동안 붕괴된 사면이나 계곡의 쓰러진 나무 뿌리 등에서 대량 발생하는 경우도 있다. 근상균사속이나 부후재는 발광한다. 그러나 밤버섯이나 야광버섯과 달리 자실체(버섯)는 발광하지 않으며, 발광의 자세한 메커니즘은 아직 밝혀지지 않았다.

일본 이름 "나라타케"는 졸참나무나 떡갈나무에 생기는 생태적 특징에서 유래했다.

2. 1. 형태

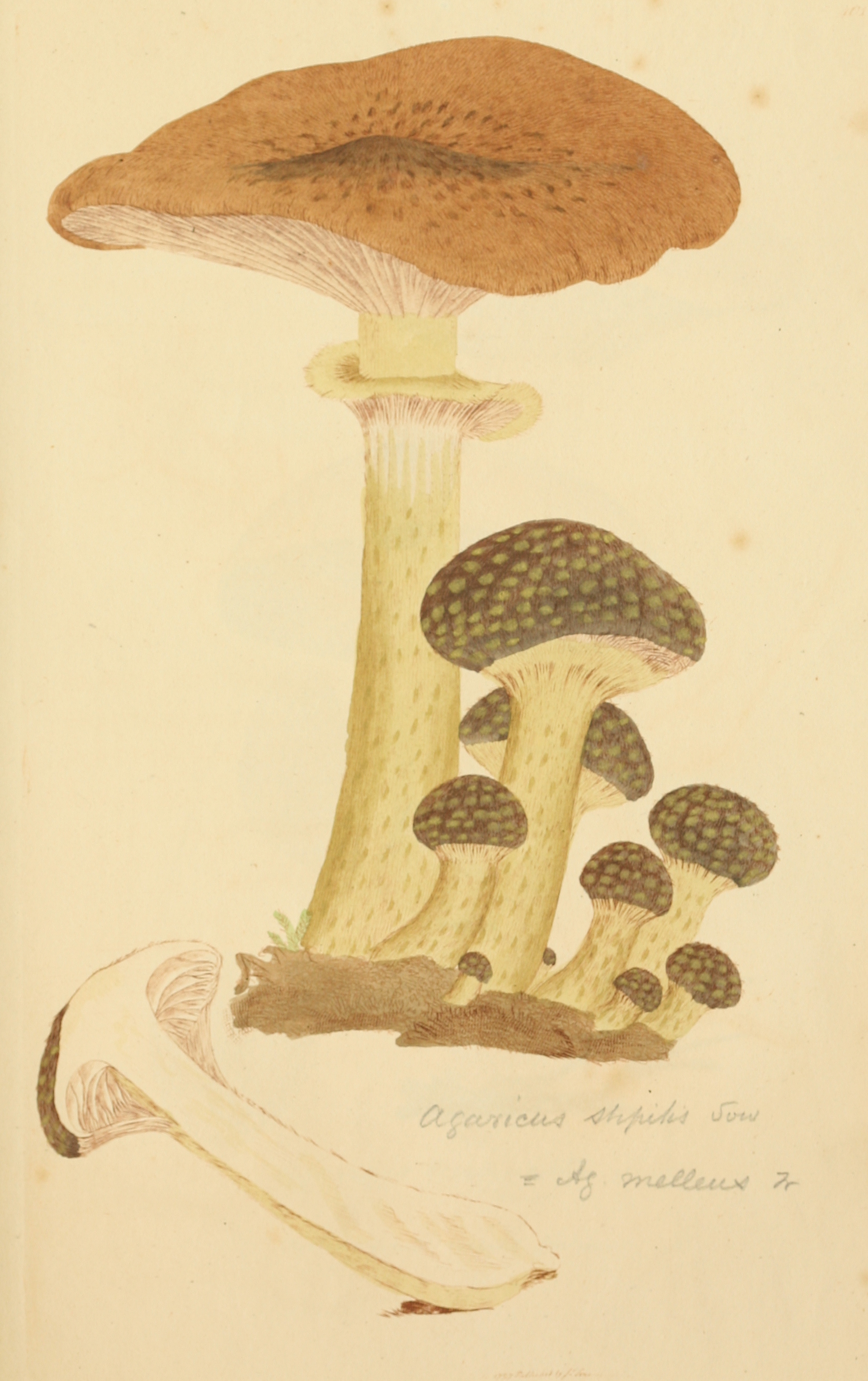

뽕나무버섯의 갓은 지름 33mm~102mm이며, 초기에는 둔원추형-반구형으로 갓 끝이 안쪽으로 굽어 있고 내피막으로 싸여 있다. 성장하면서 편평하게 퍼지고 내피막 일부가 갓 끝에 붙기도 한다. 표면은 옅은 갈색-연한 황갈색이며, 중앙 부위는 암갈색-흑갈색의 가늘고 직립한 섬유상 털이 있고, 주변부는 방사상 선이 있다. 조직은 다소 두껍고 육질형이며 유백색-분홍백색을 띠고, 맛과 향은 부드럽다. 주름살은 대에 내린주름살이고 약간 성글며, 초기에는 백색이나 성숙하면 옅은 적갈색 얼룩이 나타나고, 주름살 끝은 평활하다.

대는 크기가 45mm~105mm × 5mm~13mm이며 원통형이다. 상하 굵기가 비슷하거나 기부 쪽이 다소 굵거나 팽대하여 유곤봉형을 이루기도 하고, 종종 굽어 있다. 표면은 턱받이 위쪽은 백색-분홍백색을 띠며 종으로 흠선이 있고, 턱받이 아래쪽은 갈색이다. 턱받이는 대상부에 형성되며 막질이고 영존성이며, 상부는 백색이고 하부 끝쪽은 황색이다.

각 버섯의 자실체는 지름 3cm~15cm의 매끄러운 갓을 가지며,[14] 처음에는 볼록하지만 나이가 들면서 편평해지고 중앙에 솟아오른 융기가 있기도 하며, 나중에는 다소 접시 모양이 된다. 갓 가장자리는 성숙하면 종종 아치형이 되며, 젖으면 끈적거린다. 갓은 전형적으로 꿀색을 띠지만, 외관이 다양하며 때로는 중앙 근처에 방사상으로 배열된 어둡고 털이 많은 비늘이 약간 있기도 하다. 주름은 처음에는 흰색이며, 나이가 들면서 분홍빛 노란색으로 변색되기도 한다. 주름은 넓고 상당히 떨어져 있으며, 자루에 직각으로 부착되거나 약간 내생적이다. 자루는 길이가 다양하며, 최대 20cm 길이에 지름은 3.5cm이다. 자루는 처음에는 섬유질이며 단단한 스펀지 같은 질감이지만 나중에는 속이 비게 된다. 원통형이며 기저부에서 뾰족해지며, 무리 안의 다른 버섯 자루와 융합된다. 상단은 흰색이고 하단은 갈색-노란색이며, 종종 매우 어두운색의 기저부를 가진다. 자루 윗부분에는 넓고 지속적인 가죽 같은 고리가 부착되어 있다. 이 고리는 벨벳 같은 가장자리와 아래쪽에 노란색 솜털을 가지고 있으며, 어릴 때 주름을 보호하는 흰색 부분 베일이 바깥쪽으로 확장된 것이다.

갓의 육질은 흰색이며 달콤한 냄새와 쓴맛이 나는 풍미가 있다. 현미경으로 보면 포자는 대략 타원형으로 7μm~9μm × 6μm~7μm이며, 기저부에 두드러진 꼭지(짧고 뾰족한 돌출부)가 있는 비아밀로이드이다. 포자 문은 흰색이다. 자실기(포자를 생성하는 구조)에는 기저 클램프가 없다.[2][3]

버섯의 주요 부분은 지하에 있으며, 균사체 실의 매트가 매우 멀리까지 뻗어 있을 수 있다. 이들은 이 종에서 검은색인 균사속으로 묶여 있다.[3] 곰팡이 몸체는 생물발광이 아니지만, 균사는 활발하게 성장할 때 발광한다.

자실체는 황갈색에서 옅은 갈색이며, 한 그루에 수십 개가 겹쳐 뭉쳐난다. 갓은 옅은 황색에서 짙은 갈색으로, 지름 4~15cm이며, 어린 버섯일 때는 둥근 모양이지만, 이내 가운데가 솟아오른 중고의 접시 모양으로 펴진다. 갓 가장자리에는 방사상 줄무늬가 있으며, 미세한 잔털이 발생한다. 갓 중앙부에는 흑갈색의 작은 인편이 있는 것이 큰 특징이며, 유사종과 구별되는 점이다. 습할 때는 점성이 있다. 주름은 다소 성기며 곧은주름에서 떨어진주름이며, 어린 것은 흰색이지만 성숙하면 갈색이다. 살은 흰색이며, 약간의 단맛이나 떫은맛이 난다. 자루는 길이 4~17cm 정도이며, 상하 동등하거나 아래쪽이 굵어지고, 갓과 같은 색으로 속이 차 있지만 부서지기 쉽다. 자루 상부에는 흰색의 막질 턱받이가 있으며, 탈락하기 쉽다.

2. 2. 생태

뽕나무버섯은 여름에서 가을 사이에 활엽수와 침엽수의 살아있는 나무 뿌리 부분에 무리 지어 서식하며, 검은색의 가늘고 긴 균사속을 형성한다. 이 균사속은 종종 100m 이상 뻗어 나가기도 한다. 뽕나무버섯은 활물기생 또는 반활물기생균이다.[4]뽕나무버섯은 전형적으로 활엽수 및 침엽수와 공생 관계를 맺으며,[4] 과수원, 조림지, 포도원,[5] 그리고 일부 초본 식물에서도 발견된다.[6] 뽕나무버섯 감염의 징후는 뚜렷하지 않고 찾기 어려울 수 있다. 가장 눈에 띄는 징후는 감염된 식물 기저부에서 발견되는 꿀색 버섯이다.[7] 그 외의 징후로는 흰색 부채 모양의 균사와 직경이 1/32인치에서 1/8인치 사이인 검은색 균사근이 있다.[6] 이러한 징후들은 보통 나무 껍질 아래와 토양에서 발생하기 때문에 눈에 잘 띄지 않는다.[6]

뽕나무버섯 감염의 증상은 훨씬 다양하다. 성장 둔화, 가지 고사, 잎 황변,[7] 기저부 및/또는 뿌리 부위의 나무 썩음, 외부 궤양, 껍질 갈라짐, 줄기 출혈, 잎 시듦, 낙엽, 급격한 죽음 등이 나타날 수 있다.[6] 잎 시듦, 낙엽, 가지 고사는 형성층이 파괴된 후에 발생한다.[6]

뽕나무버섯은 담자포자[8]와 균사속을 통해 숙주에 침투하여 감염을 일으킨다.[7] 균사속은 1년에 최대 1m까지 자라 새로운 감염 대상을 찾는다.[9][8] 하지만 살아있는 숙주 조직이 담자포자를 통해 감염되는 경우는 매우 드물다.[6] 두 개의 담자포자가 발아하여 융합되어야만 생존 가능하며 균사를 생성할 수 있다.[6]

늦여름과 가을에 뽕나무버섯은 갓 기저부 근처에 고리, 톱니 모양의 아가미, 흰색에서 황금색을 띠는 버섯을 생성한다.[4] 버섯이 항상 나타나는 것은 아니지만,[6] 나타나는 경우 땅 근처의 살아있는 나무와 죽은 나무 모두에서 발견될 수 있다.[6] 이 버섯은 성적으로 생성된 담자포자를 생성하고 방출하며, 바람에 의해 퍼진다.[6] 이것이 뽕나무버섯의 유일한 포자 생성 단계이다. 이 곰팡이는 균사속이나 영양 균사로 겨울을 난다.[10] 감염된 나무는 관다발 형성층과 그 아래 나무가 파괴된 후 뿌리와 나무 기저부의 부패를 통해 약해진다.[6]

뽕나무버섯(''Armillaria mellea'')은 습한 토양과 낮은 토양 온도를 선호하지만,[6] 토양의 보호 덕분에 산불과 같은 극심한 온도에도 견딜 수 있다.[4] 정원, 공원, 포도원, 수목 생산 지역, 자연 경관 등 다양한 환경에서 발견된다.[6]

뽕나무버섯은 북부 온대 지역에 널리 분포한다. 북아메리카, 유럽 및 북아시아에서 발견되었으며, 남아프리카로 귀화되었다. 이 균류는 많은 활엽수에 기생한다. 나무 줄기나 그루터기 밑에서 빽빽한 무리로 자란다.

나무는 땅속에서 자라는 근상(根狀)균사체가 감염되지 않은 뿌리를 만나거나, 감염된 뿌리가 감염되지 않은 뿌리와 접촉할 때 뽕나무버섯에 감염될 수 있다. 근상균사체는 나무줄기를 침범하여 나무껍질과 목재 사이에서 자라며 목재 부패, 성장 감소, 사망을 유발한다. 이미 스트레스를 받고 있는 나무가 공격받을 가능성이 더 높지만, 건강한 나무도 기생당할 수 있다. 잎이 드물어지고 변색되며, 가지의 성장이 늦어지고 가지가 말라 죽을 수 있다. 공격을 받으면 미국솔송나무나 낙엽송을 포함한 일부 침엽수에서 죽기 직전에 평소보다 훨씬 많은 양의 구과(솔방울)를 생산하는 경향이 있다. 침엽수는 또한 감염된 부위에서 수액을 흘리는 경향이 있는 반면, 활엽수는 때때로 함몰된 궤양을 발생시킨다. 나무줄기 밑부분 근처에서 자실체가 자라는 것은 뽕나무버섯 뿌리썩음병에 대한 의심을 확인해 준다.[11]

균류의 주요 부분은 지하에 있으며, 이곳에서 균사체가 광대한 거리에 걸쳐 뻗어 있을 수 있다. 뽕나무버섯의 근상균사체는 균사체에서 시작되어 근상균사체의 다세포 정단으로 연결되며, 이들은 근상균사체 조직의 내부에서 토양을 배제하는 다세포 영양 기관이다. 근상균사체는 균사체보다 훨씬 더 먼 거리를 통해 땅에 퍼진다. 이 종의 근상균사체는 검은색을 띤다.[3] 곰팡이 자체는 생물 발광성을 띠지 않지만, 활발하게 성장할 때 균사체와 근상균사체는 빛을 낸다. 뽕나무버섯은 특히 관목, 활엽수 및 상록수를 포함한 여러 종의 목본 식물에 기생하는 근상균사체를 생산한다. 한 예로, 뽕나무버섯은 처음 감염된 나무에서 근상균사체를 통해 퍼져나가 6년 만에 자두 과수원의 나무 600그루를 고사시켰다.

일본 이름 "나라타케"는 졸참나무나 떡갈나무에 생기는 생태적 특징에서 유래했다.

뽕나무버섯은 부생균이다. 봄부터 가을, 특히 초가을부터 늦가을에 걸쳐 각지에서 흔히 발견되며, 참나무·졸참나무·너도밤나무 등의 활엽수림이나 낙엽송·소나무·히노키 등의 침엽수림의 그루터기, 썩은 나무, 쇠약한 나무의 지제, 쓰러진 나무 등이나, 그 주변의 지상, 묻힌 나무 등에서 군생한다. 공원에서 심산까지 이르기까지 어디에서나 볼 수 있다.

목재 부후균으로, 고사목 등을 분해하여 영양분을 얻는다. 고사 식물이나 생목의 기생 부분에서 생활하는 균사체는 그 부분에서만 생활사를 완료하는 것이 아니라, 검은 나무 뿌리와 같은 균사속을 형성하여 이것을 지중으로 뻗어, 떨어진 곳에 존재하는 고사목이나 생목에 접촉하면, 이것에도 새롭게 균사를 뻗어 기생한다. 살아있는 식물에 대한 병원성도 강하고,[22] 때로는 살아있는 나무의 뿌리에 기생하면 병원성이 있기 때문에 나무를 말라 죽게 하는 경우도 있다. 뽕나무버섯의 기생에 의한 병해는 ''''뽕나무버섯병'''''이라고 불리며, 사과, 배, 복숭아, 포도, 밤 등의 과수, 벚나무나 참나무류 등의 목본류, 감자, 당근 등에서의 발생이 보고되고 있다.

한편, 난초과의 부생식물인 두루미천남성과의 관계도 알려져 있으며, 두루미천남성이나 오니노야가라는 뽕나무버섯의 균사속을 지하경이나 뿌리에 불러들이고, 표층부의 세포 내에서 소화 흡수하여 영양소를 섭취하고 있다.

비교적 다른 버섯이나 곰팡이에 약하며, 땅이 새로운 곳을 좋아하며 번식한다. 특히 여름 동안에 붕괴를 일으킨 사면이나 계곡의 쓰러진 나무의 뿌리 등에서 대량 발생하는 경우도 있다. 근상균사속이나 부후재는 발광한다. 그러나 밤버섯이나 야광버섯과 달리 자실체(버섯 그 자체)는 발광하지 않는다. 발광의 자세한 메커니즘에 대해서는 아직 알려지지 않았다.

3. 분류

뽕나무버섯은 과거에는 유사한 특징을 가진 다양한 종을 포함했으나, 이후 여러 종으로 재분류되었다.

본종인 뽕나무버섯은 갓에 잔털이 적고, 턱받이가 막질이며 갓의 주변에 방사상의 줄무늬가 있다는 특징이 있지만, 색깔은 흰색에 가까운 것부터 선명한 노란색까지 변화가 다양하다.

뽕나무버섯부치(''Armillaria tabescens'')는 뽕나무버섯보다 약간 작고, 대에 턱받이가 없다. 갓의 인편(비늘)은 갈색이며, 대는 뽕나무버섯보다 가늘고 어두운색이다.

습지버섯(''Armillaria ectypa'')은 턱받이가 없고, 목재가 아닌 물이끼 등에서 발생하는 드문 생태를 보인다. 환경성 레드리스트에서 멸종 위기 I류로 지정되어 있다.

뽕나무버섯 종류로는 독우산광대버섯(''Armillaria ostoyae''), 검은털뽕나무버섯(''Armillaria cepistipes'') 등이 있다.

- 꼬마뽕나무버섯 ''A. jezoensis''

- 호테이나라타케 ''A. sinapina''

- 히토리나라타케 ''A. singula''

- 키츠부나라타케 (학명 미기재) ''A. sp''

- ''A. cepistipes'' Velenovsky

- ''A. hutea'' Gilet

3. 1. 하위 분류군

이 종은 1790년 덴마크-노르웨이 식물학자 마르틴 발에 의해 처음 ''Agaricus melleus''로 명명되었으며, 1871년 파울 쿠머에 의해 ''Armillaria'' 속으로 옮겨졌다. 수많은 아종이 기술되었다.

3. 2. 유사종

뽕나무버섯(''Armillaria mellea'')은 과거에는 유사한 특징을 가진 다양한 종들을 포함했으나, 현재는 여러 종으로 재분류되었다. 19세기의 다양한 변종(variety) 수준의 항목들이 재할당되었는데, 그 내용은 다음과 같다.

협의의 뽕나무버섯(본 종)과 큰갓버섯은 중독을 일으킬 수 있지만, 좀버섯과 털뽕나무버섯은 비교적 안전하다고 알려져 있다. 뽕나무버섯류의 독성분은 아직 밝혀지지 않았으며, 항생 물질인 멜레올리드류, 발광 촉매 효소인 루시페라아제를 포함하고 있다. 생으로 섭취하면 수십 분에서 24시간 안에 구역질, 설사, 복부 팽만 등의 위장계 식중독 증상이 나타날 수 있다.

뽕나무버섯 종류는 구별하기 어렵기 때문에 버섯 채취 초심자는 특히 주의해야 한다. 썩은 나무에 무리 지어 자라는 갈색 버섯과 혼동될 수 있다.

주요 유사종:

- 뽕나무버섯부치(''Armillaria tabescens''): 뽕나무버섯보다 약간 작고, 대에 턱받이가 없다. 갓의 인편(비늘)은 갈색이며, 대는 뽕나무버섯보다 가늘고 어두운색이다. 뽕나무버섯부치도 식용 가능하지만, 과식하면 중독될 수 있다.

- 습지버섯(''Armillaria ectypa''): 턱받이가 없고, 목재가 아닌 물이끼 등에서 발생하는 드문 생태를 보인다. 1949년 오제 습원에서 처음 발견되었으며, 이후 아오모리현, 교토부 등에서 발견되었다. 환경성 레드리스트에서 멸종 위기 I류로 지정되어 있다.

- 독우산광대버섯(''Armillaria ostoyae''): 갓에 큰 잔털이 있고, 턱받이 주변에 갈색 테두리가 있다.

- 검은털뽕나무버섯(''Armillaria cepistipes''): 갓에 흑갈색 인편이 빽빽하게 나 있고, 턱받이 가장자리에 진한 색이 나타난다.

- 꼬마뽕나무버섯 ''A. jezoensis''

- 호테이나라타케 ''A. sinapina''

- 히토리나라타케 ''A. singula''

- 키츠부나라타케 (학명 미기재) ''A. sp'': 전체적으로 색이 옅고, 갓 전체에 미세한 입자 모양의 인편이 있다.

- ''A. cepistipes'' Velenovsky

- ''A. hutea'' Gilet

4. 이용

뽕나무버섯은 식용, 약용, 기타 용도로 사용되며, 때로는 해균으로 취급되기도 한다.

뽕나무버섯은 나무뿌리에 기생하여 뿌리썩음병을 일으켜 산림에 극심한 피해를 주지만, 한약재로 사용되는 천마와 공생하는 것으로 알려져 있어 생리, 생태적으로 매우 흥미로운 버섯이다.

경작지, 조림지, 과수원 등에서는 식물을 고사시키는 해균으로 취급되기도 한다.

뽕나무버섯과 혼동하기 쉬운 버섯들은 다음과 같다.

4. 1. 식용

''Armillaria mellea'' 버섯은 식용으로 적합하다고 여겨지지만, 일부는 선호하지 않으며 질긴 줄기는 일반적으로 제거된다.[14] 어떤 사람들은 위장 장애를 일으키는 "알레르기" 반응을 보고하기도 했다. 일부 저자는 헴록, 버크아이, 유칼립투스, 아카시아를 포함한 다양한 나무에서 채집한 버섯을 먹지 말 것을 권장한다. 이 버섯은 원주민들이 하제로 약용했을 수 있다.[15]

이 버섯은 조리 방법에 따라 쫄깃함에서 아삭함까지 다양한 식감과 함께 약간 달콤하고 고소한 맛을 낸다. 섭취 전에 버섯을 데치면 일부 표본에서 나타나는 쓴맛을 제거하고 위장 자극 물질의 양을 줄일 수 있다.[16] 한 가이드에 따르면 먹기 전에 반드시 조리해야 한다.[17] 버섯을 건조하면 맛이 보존되고 강화되지만, 복원된 버섯은 질겨서 먹기 어렵다. 버섯은 또한 절여 먹거나 구워 먹을 수 있다.

일본 이름 "나라타케"는 졸참나무나 떡갈나무에 생기는 생태적 특징에서 유래했다. 예로부터 자주 이용되어 온 식용 버섯으로, 지방 이름도 가장 많다. 홋카이도나 도호쿠 각지에서 불리는 보리보리(홋카이도), 보리(이와테현), 보리메키(이와테현), 오리미키(야마가타현)라는 이름은 줄기를 꺾을 때 뽀각뽀각 소리가 나는 데서 유래했다는 설이 있다. 냇가에 생기는 것에서 유래한 사모다시(아오모리·아키타현), 사와모다시(아키타현), 사와보다시(아키타현) 등으로 부르는 지역도 도호쿠 등에 많다. 그 외 이와테현 남부 지방에서는 캇쿠이, 아키타현 남부 일부에서는 산이나 냇가에 생기는 것을 사와보다시, 평지에 생기는 것을 쿠네보다시라고 부른다. 아마다레(니가타현 주에쓰 지방), 아시나가(니가타·가나가와·시즈오카현), 야부타케(니가타현), 모다시(후쿠시마현 아이즈 지방), 모타츠(아키타현 초카이 산 동쪽 기슭), 사사코(도쿄도 타마 지방), 자자(돗토리현 다이센 지역), 나라모다시, 야치키노코라는 이름으로도 불린다.

나라타케는 천마(오니노야가라)와 공생하기 때문에 중국에서는 천마밀환균(天麻密環菌)이라는 이름이다. 영어 이름은 Honey mushroom (꿀 버섯)이다.

훌륭한 식용 버섯으로, 특히 동부 일본에서 널리 사랑받고 있다. 갓에 끈기가 있는 것이 특히 맛있으며, 줄기의 오돌토돌한 식감이 좋고, 국에 넣으면 미끄러운 점액이 나와 식감도 좋아지고, 좋은 국물도 우러난다. 일본 각지에서 널리 식용되는 인기 있는 버섯이지만, 한 번에 많이 먹으면 소화 불량을 일으키거나, 생으로 먹으면 중독을 일으킬 수 있다. 불에 익히면 검게 변한다. 또한, 불에 익혀도 드물게 중독될 수 있다고 하며, 신선하지 않은 것도 먹지 않는 것이 좋다. 독성분은 불명이다.

수확한 것은 상하기 쉬우므로, 생으로 소금에 절이거나, 뜨거운 물에 데쳐 물에 담가둔다. 소금에 절인 것은 삶은 후 물에 담가두면 소금기를 뺄 수 있다. 스키야키 재료, 버터 구이, 데쳐서 손질한 후 된장국이나 버섯국, 켄친지루, 냄비 요리, 조림이나 남만 절임, 무침, 츠쿠다니 등으로 먹는다. 아키타현에서는 통조림도 판매되고 있다. 중국 요리의 小鸡炖蘑菇|샤오지둔모구중국어 (닭고기와 버섯 조림)에서는 주요 재료 중 하나로 뽕나무버섯을 사용한다. 유럽에서도 버섯 채집의 대상으로 인기 있는 종이다.

원목 재배나 균상 재배로 인공 재배할 수 있다.[23]

4. 2. 약용

뽕나무버섯은 나무뿌리에 기생하여 뿌리썩음병을 일으켜 산림에 피해를 주기도 하지만, 한약재로 쓰이는 천마와 공생하는 것으로 알려져 있어 생태적으로 흥미로운 버섯이다.[25] 뽕나무버섯은 갓에 거스러미가 있고, 나무 그루터기나 쓰러진 나무에서 자라는 갈색 버섯으로, 비슷한 생김새를 가진 다른 버섯들과 혼동될 수 있다.- 팽이버섯(*Flammulina velutipes*, 애주름버섯과): 자루에 턱받이가 없고, 아래로 갈수록 색이 짙다. 갓에는 거스러미가 없다. 부패한 목재에는 발생하지 않고 수피가 남아있는 곳에 주로 발생한다.

- 곰보버섯(*Gymnopilus junonius*, 애주름버섯과): 갓이 갈색이고 거스러미 및 조선이 없다. 자루에는 턱받이가 있다. 육질에는 특유의 불쾌한 냄새가 난다.

- 애기버섯(*Hypholoma lateritium*, 모래버섯과): 갓이 적갈색이고 거스러미는 없다. 활엽수 목재에 주로 발생하지만, 침엽수 목재에 발생하는 애기버섯사촌이라는 매우 비슷한 종도 있다.

- 갓버섯(*Hypholoma fasciculare*, 모래버섯과): 애기버섯보다 작고, 전체가 노란색을 띤다. 주름도 노란색이며, 생으로 씹으면 강한 쓴맛이 난다.

- 독우산광대버섯속(*Galerina* spp., 애주름버섯과): 전체적으로 작고 갓에 거스러미가 없다. 턱받이는 탈락하기 쉽거나 없다. 건조 시 갓 중앙부가 옅어지고 가장자리와 농담 차이가 생기는 종이 있다. 맹독성 아마톡신류를 포함하는 종이 있어 갓버섯류와 오인하여 중독 사고가 발생하기도 한다.

- 고리갓버섯(*Kuehneromyces mutabilis*, 모래버섯과): 작고 갓에 흡수성이 있지만 거스러미는 없다. 썩은 나무에 군생한다.

- 독청버섯속(*Inocybe* spp., 독청버섯과): 갈색 갓에 거스러미가 현저하며 뽕나무버섯과 유사하다. 나무 뿌리와 균근을 형성하여 지상에서 발생하지만, 뽕나무버섯류도 땅속 뿌리나 쓰러진 나무가 묻힌 이끼 위에 자실체를 내는 경우가 있어 혼동될 수 있다.[26]

4. 3. 기타

뽕나무버섯은 나무 뿌리에 기생하여 뿌리썩음병을 일으켜 산림에 큰 피해를 주지만, 한약재로 쓰이는 천마와 공생하는 것으로 알려져 있어 생태적으로 흥미로운 버섯이다.뽕나무버섯은 훌륭한 식용 버섯으로, 특히 일본 동부 지역에서 인기가 많다. 갓의 끈기와 줄기의 오돌토돌한 식감이 좋고, 국에 넣으면 점액이 나와 국물 맛이 좋아진다. 하지만 한 번에 많이 먹으면 소화 불량을 일으키거나, 생으로 먹으면 중독될 수 있으므로 주의해야 한다.[23] 불에 익히면 검게 변하며, 드물게 불에 익혀도 중독될 수 있다고 하니 신선한 것을 먹는 것이 좋다. 독성분은 아직 밝혀지지 않았다.

수확한 뽕나무버섯은 상하기 쉬우므로 소금에 절이거나 데쳐서 물에 담가 보관한다. 소금에 절인 것은 삶은 후 물에 담가 소금기를 뺀다. 스키야키, 버터 구이, 된장국, 버섯국, 켄친지루, 냄비 요리, 조림, 남만 절임, 무침, 츠쿠다니 등 다양한 요리에 활용된다. 아키타현에서는 뽕나무버섯 통조림도 판매되고 있다. 중국 요리 중 하나인 小鸡炖蘑菇|샤오지둔모구중국어 (닭고기와 버섯 조림)에도 뽕나무버섯이 주요 재료로 사용된다. 유럽에서도 뽕나무버섯은 인기 있는 채집 대상이다.

뽕나무버섯은 원목 재배나 균상 재배를 통해 인공 재배가 가능하다.[23]

경작지, 조림지, 과수원 등에서는 식물을 고사시키는 해로운 균으로 취급되기도 한다.

넘어진 나무나 그루터기에 자라는 갈색 갓을 가진 버섯 중에는 뽕나무버섯과 구별해야 할 버섯들이 있다. 다음은 몇 가지 예시이다.

- 팽이버섯(*Pholiota microspora*, 모래버섯과): 어린 버섯일 때는 갓에 인편이 있지만 곧 떨어지고, 전체적으로 점액이 강하다. 썩은 나무에는 생기지 않고 나무껍질이 남아있는 곳에 발생한다. 야생에서는 너도밤나무 고사목에 많이 발생한다.

- 팽이버섯(*Flammulina velutipes*, 애주름버섯과): 턱받이가 없고, 자루 아래쪽이 짙은 색이다. 갓에는 인편이 없다. 썩은 나무에는 발생하지 않고 나무껍질이 남아있는 곳에 많다.

- 곰보버섯(*Gymnopilus junonius*, 애주름버섯과): 갓이 갈색이고 인편과 조선이 없다. 턱받이가 있고, 특유의 불쾌한 냄새가 난다.

- 애기버섯(*Hypholoma lateritium*, 모래버섯과): 갓이 적갈색이고 인편이 없다. 썩은 나무에서도 종종 발견된다. 활엽수 목재에 생기지만, 침엽수 목재에 생기는 비슷한 종인 애기버섯사촌도 있다.

- 갓버섯(*Hypholoma fasciculare*, 모래버섯과): 애기버섯보다 작고 노란색을 띤다. 주름도 노란색이며, 생으로 씹으면 쓴맛이 강하다. 썩은 나무에서도 종종 발견된다.

- 독우산광대버섯속(*Galerina* spp., 애주름버섯과): 뽕나무버섯보다 작고 갓에 인편이 없다. 턱받이는 쉽게 떨어지거나 없다. 건조 시 갓 중앙부가 옅어지고 가장자리와 색 차이가 나는 경우가 있다. 썩은 나무, 땅에 떨어진 잔가지 등에서 발생한다. 독우산광대버섯(*Ggalerina fasciculata*), 알광대버섯(*Galerina marginata*) 등 맹독성 아마톡신을 포함하는 종이 있어 갓버섯류와 오인하여 중독되는 사고가 발생하기도 한다.

- 고리갓버섯(*Kuehneromyces mutabilis*, 모래버섯과): 작고 갓에 흡수성이 있지만 인편은 없다. 썩은 나무에 군생한다.

- 독청버섯속(*Inocybe* spp., 독청버섯과): 갈색 갓에 거스러미가 있고 뽕나무버섯과 비슷하다. 나무 뿌리와 균근을 형성하여 땅에서 자실체가 발생한다. 뽕나무버섯과 오인하여 중독되는 사례가 보고되고 있다.[26] 갓버섯류에 익숙하지 않다면 땅 위에 있는 넘어진 나무나 그루터기에서 발생하는 것만 채취하는 것이 좋다.

5. 뽕나무버섯과 관련된 사건/사고 (한국)

뽕나무버섯(본 종)과 큰갓버섯은 중독을 일으킬 수 있다[1]。 뽕나무버섯류의 독성분은 불명확하며, 생으로 섭취하면 수십 분에서 24시간 안에 구역질, 설사, 복부 팽만 등 위장 계통의 식중독 증상이 나타난다[1]。

좀버섯과 털뽕나무버섯은 비교적 안전하다고 알려져 있으나[1], 뽕나무버섯 종류는 구별하기 어렵기 때문에 버섯 채취 초심자는 특히 주의해야 한다[1]。

참조

[1]

문서

Not supported by mycobank, which reports a Agaricus sulphureus Weinm. taxon.

[2]

서적

Mushrooms and Toadstools in Colour

Blandford Press

[3]

웹사이트

"Armillaria mellea': The Honey Mushroom"

http://www.mushroome[...]

2004-10-01

[4]

웹사이트

"Armillaria ! Description, Species, Size, & Facts"

https://www.britanni[...]

2020-12-10

[5]

웹사이트

Armillaria root disease, shoestring root rot

https://www.apsnet.o[...]

2024-04-29

[6]

웹사이트

Armillaria Root Rot Management Guidelines--UC IPM

http://ipm.ucanr.edu[...]

2020-12-10

[7]

웹사이트

Armillaria Root Disease

https://hort.extensi[...]

2020-12-10

[8]

웹사이트

"2011 Meeting ! Clonal and sexual dispersal of Armillaria mellea in an ornamental landscape"

https://www.apsnet.o[...]

2020-12-10

[9]

학술지

Growth and behaviour of Armillaria mellea rhizomorphs in soil

https://www.scienced[...]

1973-12

[10]

웹사이트

Welcome

https://id.elsevier.[...]

2020-12-10

[11]

웹사이트

Armillaria Root Disease

http://www.na.fs.fed[...]

US Department of Agriculture Forest Service

1989-04-01

[12]

웹사이트

"Entoloma abortivum"

http://www.mushroome[...]

2004-10-01

[13]

학술지

In vitro selection of an effective fungicide against Armillaria mellea and control of white root rot of grapevine in the field

https://onlinelibrar[...]

2006-03

[14]

서적

Field Guide to Mushrooms of Western North America

https://www.worldcat[...]

University of California Press

[15]

서적

Sepp Holzer's permaculture : a practical guide to small-scale, integrative farming and gardening

https://www.worldcat[...]

Chelsea Green Pub

2010

[16]

서적

I funghi: guida alla prevenzione delle intossicazioni

http://www.salute.go[...]

Ministero della Salute and Regione Lombardia

2018-11-13

[17]

서적

Mushrooms and Other Fungi of North America

https://archive.org/[...]

Firefly Books

[18]

문서

Lackner et al., 2013

[19]

문서

Wick et al., 2015

[20]

웹사이트

Armillaria root disease is found throughout temperate and tropical regions of theArmillaria mellea infects new hosts through rhizomorphs and basidiospores. It is rare for basidiospores to be successful in infecting new hosts and often colonize woody debris instead, but rhizomorphs, however, can grow up to ten feet long in order to find a new host.

https://projects.ncs[...]

2020-12-10

[21]

웹사이트

"2011 Meeting ! Clonal and sexual dispersal of Armillaria mellea in an ornamental landscape"

https://www.apsnet.o[...]

2020-12-10

[22]

학술지

ナラタケ分離系統の腐生力と寄生力の比較(第75回日本林学会大会講演要旨)

https://cir.nii.ac.j[...]

日本森林学会

1964-03-25

[23]

간행물

ナラタケ属のきのこ(Armillaria spp.)

http://www.jpo.go.jp[...]

特許庁

[24]

문서

青森県で再発見されたヤチヒロヒダタケ Armillaria ectypa について

2004

[25]

학술발표

食中毒事故の原因となった日本新産 Galerina sulciceps(ヒメノガステル科)

2021

[26]

뉴스

食中毒の発生について

青森県庁

2023-09-28

[27]

서적

한국의 버섯

동방미디어

2004-06-25

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com