균근

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

균근은 식물의 뿌리와 균류가 상호 이익을 주고받는 공생 관계를 의미한다. 균근은 크게 아르부스큘라균근, 외생균근, 내외생균근 등 여러 유형으로 나뉘며, 각 유형에 따라 균사의 형태와 식물 세포 내 침투 방식이 다르다. 균근은 식물에게 물과 무기 영양분을 공급하고, 식물은 균류에게 탄수화물을 제공하며, 토양 병원균에 대한 저항성을 높이는 등 다양한 기능을 수행한다. 대부분의 관속식물은 균근을 형성하며, 균근은 식물 생장에 중요한 역할을 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 진균생태학 - 우드 와이드 웹

우드 와이드 웹은 식물의 뿌리와 균류가 연결된 지하 네트워크로, 영양분과 신호 교환을 통해 식물의 생존 전략에 영향을 미치며, 생태계에서 중요한 역할을 한다. - 빈영양생물 - 지의류

지의류는 균류와 조류 또는 시아노박테리아의 공생체로, 다양한 형태와 색깔을 가지며 극한 환경에서도 생존하는 복합 유기체로서, 대기오염 지표생물로 활용되는 등 환경 변화에 민감하며 다양한 분야에서 이용된다. - 빈영양생물 - 뿌리혹

뿌리혹은 콩과 식물의 뿌리에 형성되어 질소 고정에 관여하는 구조로, 레그헤모글로빈을 통해 미호기성 환경을 조성하며 토양의 질소 영양분 공급에 기여한다. - 공생 - 망둑어과

망둑어과는 전 세계 다양한 환경에 서식하며 좌우 배지느러미가 합쳐진 흡반과 독특한 번식 전략이 특징인 농어목의 저서어류로, 식용이나 관상어로 이용되기도 하며 일부 종은 보존 노력이 필요하다. - 공생 - 지의류

지의류는 균류와 조류 또는 시아노박테리아의 공생체로, 다양한 형태와 색깔을 가지며 극한 환경에서도 생존하는 복합 유기체로서, 대기오염 지표생물로 활용되는 등 환경 변화에 민감하며 다양한 분야에서 이용된다.

2. 진화

화석 및 유전적 증거에 따르면 균근은 매우 오래되었으며, 식물이 육지에 정착할 때부터 존재했을 가능성이 있다.[7] 유전적 증거를 보면 모든 육상 식물은 공통 조상을 공유하며,[7] 이 조상은 균근 공생을 빠르게 획득한 것으로 보인다. 연구에 따르면 원시 균근균은 식물이 육지에 정착하는 데 중요한 역할을 했다.[8] 4억 년 전의 라이니 처트 화석에는 아글라오피톤의 줄기에 수지상균근이 보존되어 있어, 균근 공생이 최소한 이 시기부터 발달했음을 알 수 있다.[73] 외생균근은 쥐라기 시대에 훨씬 늦게 발달했으며, 난초균근과 진달래과 균근을 포함한 대부분의 다른 현대 균근은 속씨식물의 방사 시대인 백악기 시대에 나타났다.[9] 콩과 식물과 질소 고정 박테리아 사이의 공생은 균근 공생의 확장이라는 유전적 증거가 있다.[10] 현대 균근균의 분포는 신생대에 속씨식물의 우세와 관련된 뿌리 형태의 복잡성 증가와 경쟁을 반영하며, 종들 사이의 복잡한 생태 역학적 특징을 보인다.[11]

균근은 뿌리에 균류가 공생하는 형태에 따라 크게 외생균근과 내생균근으로 나뉜다.[146] 외생균근은 균사가 뿌리 세포 사이를 관통하는 하르티그망이라는 구조를 형성하는 반면, 내생균근은 균사가 세포벽을 침투하여 세포막 안으로 들어가는 특징을 가진다.[13][14]

아르부스큘라균근 공생에 사용되는 유전자의 최소한 일부(''DMI1, DMI3, IPD3'')는 육상식물 전체(선태식물에서 속씨식물까지)에 존재한다.[135][136] 따라서 현생 육상식물의 공통 조상은 균근 공생 시스템을 가지고 있었고, 이것이 육상식물의 기원과 초기 진화에 중요했음을 알 수 있다. 태류나 뿔이끼류가 가진 이러한 유전자를 속씨식물에 도입해도 균근 공생에 기능하는 것이 확인되었다.

데본기 전기(약 4억 년 전)의 초기 육상식물 화석인 아글라오피톤이나 호르네오피톤에서는 현재의 균근과 유사한 구조가 발견되었다. 단, 이 식물들은 뿌리가 없다. 이는 균근 공생이 식물 진화의 매우 초기부터 존재했음을 보여준다.[109][129][137] 호르네오피톤의 직립 줄기에는 글로머스류가, 지하 줄기에는 엔도고나세스류가 공생하고 있었던 것으로 보인다.[138]

육상식물 진화 초기 단계에서 글로머스류나 엔도고나세스류와의 공생이 확립되었다고 생각되며, 현생 육상식물 중에서는 글로머스류와의 공생에 의한 아르부스큘라균근이 가장 보편적이다.[129][116] 이 조상 상태에서 외생균근 공생으로의 변화가 소나무과, 참나무과 등 여러 계통에서 독립적으로 일어났다.[116] 이러한 진화 과정에서는 아르부스큘라균근 공생과 외생균근 공생을 동시에 가지는 식물이나, 환경이나 성장에 따라 이 두 가지 균근 공생이 전환되는 예가 있다.[116] 난초과, 진달래과에서는 각각 난형균근, 진달래형균근을 획득했다.[116] 균근 공생의 소실도 여러 계통에서 독립적으로 일어나고 있으며, 기생이나 군집근 등 새로운 영양염 획득 방식, 착생·수생 등 생육 환경의 특수화와 관련되어 있다.[116]

3. 유형

균근은 식물이 광합성으로 만든 유기물을 균류에 제공하고, 균류는 토양에서 흡수한 물과 무기 영양소(예: 인)를 식물에 제공하는 공생 관계이다.[6] 이러한 균근 관계는 관다발식물의 뿌리뿐만 아니라 선태류[5]에서도 나타나며, 뿌리가 없는 초기 육상 식물도 수지상균근을 형성했다는 화석 증거가 있다.[73]

대부분의 식물 종은 균근을 형성하지만, 배추과나 명아주과와 같은 일부 과는 예외이다.[6] 가장 흔한 유형은 수지상균근으로, 곡물과 콩과 식물을 포함한 70%의 식물 종에서 발견된다.[6]

균근 생활 방식은 지구 역사상 여러 번 독립적으로 수렴 진화해 왔다.[12]

이 외에도 균류 내생균, 에리코이드균근, 난초균근, 균류종속영양 등 다양한 유형의 균근이 존재한다.

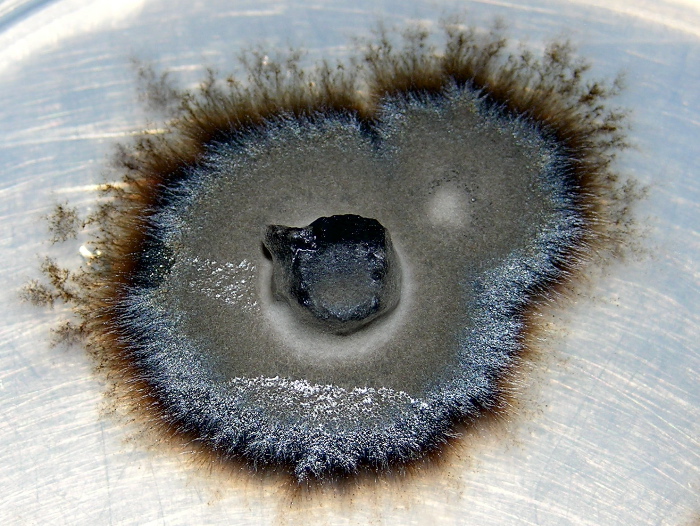

3. 1. 외생균근 (Ectomycorrhiza)

외생균근(Ectomycorrhiza, EcM)은 균사가 식물 세포 내부로 침투하지 않고, 세포 사이를 관통하는 하르티그망이라는 구조를 형성한다는 점에서 독특하다.[16] 균사는 잔뿌리를 덮어 '''균초'''를 형성하고, 뿌리의 표피와 피층의 세포 사이에서 발달한 균사로 이루어진 '''하르티히넷'''을 갖는다.[105][106][107][108] '''균사는 세포 내부로 침입하지 않고''', 하르티히넷에서 물질 교환이 이루어진다.[108]

일반적으로 뿌리 끝을 덮는 균사 덮개 또는 외피와 뿌리 피질 내의 식물 세포를 둘러싸는 균사의 하르티그망으로 구성된다. 어떤 경우에는 균사가 식물 세포를 관통하기도 하는데, 이 경우 균근을 내생균근이라고 한다.[17] 뿌리 외부에서는 외생균근 균사체가 토양과 낙엽 내에 광범위한 네트워크를 형성한다.

외생균근은 숲에서 우점하는 나무에 전형적이며,[105][106][107][108] 소나무과, 참나무과, 자작나무과, 버드나무과, 후추나무과, 도금양과, 남극 너도밤나무과 등과 일부 초본에서도 볼 수 있다.[105] 지구상 식물 종의 약 2%[116] 정도만이 외생균근을 형성하지만, 관련된 종은 대부분 생태계에서 매우 우점하는 나무와 목본 식물이므로, 외생균근 관계에 있는 식물은 식물 바이오매스의 상당 부분을 차지한다.[19]

외생균근균이 되는 균류는 매우 다양하며, 담자균, 자낭균, 아츠기케카비류(털곰팡이문)에 속하며, 수만 종에 달한다고 생각되고 있다.[108][90] 200속 이상에 서식하는 수천 종의 외생균근 균류가 존재한다.[20] 최근 연구에서는 전 세계 외생균근 균류 종의 풍부도를 약 7750종으로 추정했지만, 대형균류 다양성에서 알려진 종과 알려지지 않은 종을 추정한 결과, 최종적으로 EcM 종의 풍부도는 아마 20,000~25,000종일 것으로 예상된다.[20]

균근균에는 특정 식물군과 공생하는 것도 있다(예: 송이버섯).[108] ''Leccinum속(Leccinum)''과 ''Suillus속(Suillus)''과 같은 일부 EcM 균류는 특정 식물 속과만 공생하는 반면, ''Amanita속(Amanita)''과 같은 다른 균류는 다양한 식물과 균근을 형성하는 일반종이다.[82] 외생균근을 형성하는 목본은 보통 여러 종의 외생균근균과 공생하고 있다.[90] 한 그루의 나무는 동시에 15종 이상의 서로 다른 균류 EcM 파트너를 가질 수 있다.[83]

외생균근을 형성하는 식물은 숲에서 우점하는 수종이 많기 때문에, 숲 생태계에서 외생균근의 생물량은 크고, 그 물질 순환에서 중요한 요소가 된다.[105][108][90] 뿌리에서 흡수 능력이 있는 부분의 대부분은 균초에 의해 덮여 있으며, 물과 무기 영양분의 흡수는 거의 외생균근균이 담당하고 있다.[90] 균근균은 하르티히넷을 통해 물과 무기 영양분을 식물에 공급하고, 포도당 등을 식물로부터 받는다.[105][90] 병원균으로부터의 보호나 중금속 내성의 향상을 가져오는 경우도 있다.[105][108]

영양분은 균류 네트워크를 통해 다른 식물들 사이를 이동하는 것으로 나타났다. 탄소는 종이자작나무 묘목에서 인접한 더글러스 전나무 묘목으로 이동하는 것으로 나타났지만, 공통된 균근 네트워크를 통해 이동하는 것은 결정적으로 입증되지 않았다.[22] 따라서 천이를 촉진한다.[23] 외생균근 균류 ''Laccaria bicolor''는 질소를 얻기 위해 톡토기를 유인하고 죽이는 것으로 밝혀졌으며, 그중 일부는 균근 숙주 식물로 전달될 수 있다. Klironomos와 Hart의 연구에 따르면, ''L. bicolor''로 접종된 동부흰소나무(Eastern White Pine)는 톡토기로부터 최대 25%의 질소를 얻을 수 있었다.[24][25] 외생균근은 비균근 가는뿌리와 비교할 때, 독성 금속(카드뮴, 은) 또는 염소를 포함한 미량 원소의 농도가 매우 높을 수 있다.[26]

공생 균류, 외생균근 담자균류 ''L. bicolor''의 첫 번째 게놈 서열은 2008년에 발표되었다.[27] 이 균류에서 여러 다유전자군의 확장이 발생하여, 공생에 대한 적응이 유전자 중복에 의해 진행되었음을 시사한다. 계통 특이적 유전자 내에서 공생 규제 분비 단백질을 암호화하는 유전자는 외생균근 뿌리 끝에서 상향 조절된 발현을 보여 파트너 통신에서 역할을 하는 것을 시사한다. ''L. bicolor''는 식물 세포벽 성분(셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 펙틴 및 펙테이트)의 분해에 관여하는 효소가 없어, 공생체가 뿌리 정착 과정에서 숙주 세포를 분해하지 못하게 한다. 반대로 ''L. bicolor''는 박테리아와 미소동물 다당류 및 단백질의 가수분해와 관련된 확장된 다유전자군을 가지고 있다. 이 게놈 분석은 토양과 살아있는 식물 뿌리 모두에서 성장할 수 있게 하는 균근 균류의 이중 부생영양 및 기생영양 생활 방식을 밝혀냈다. 그 이후로 많은 다른 외생균근 균류 종의 게놈이 시퀀싱되어 이러한 유기체의 유전자군과 진화에 대한 연구가 더욱 확장되었다.[28]

'''내외생균근'''(ectendomycorrhiza, EEM)은 외생균근과 마찬가지로 '''균초'''와 '''하르티히망'''을 형성하지만, 뿌리의 표피나 피층 '''세포 내부로 균사가 침입하는''' 점에서 구별된다.[105][106][107][108] 외생균근의 한 유형으로 간주되기도 한다.[116] 일반적으로 외생균근을 형성하는 소나무과의 소나무속과 낙엽송속에서 발견된다.[108] 자낭균류의 *Wilcoxina*, *Sphaerosporella*(차관버섯강), *Cadophora*(모자버섯강), *Chloridium*(동충하초강)이 내외생균근균이 되지만, 이들 균류는 소나무과 식물에 외생균근을 형성하기도 한다.[108]

3. 2. 내생균근 (Arbuscular Mycorrhiza)

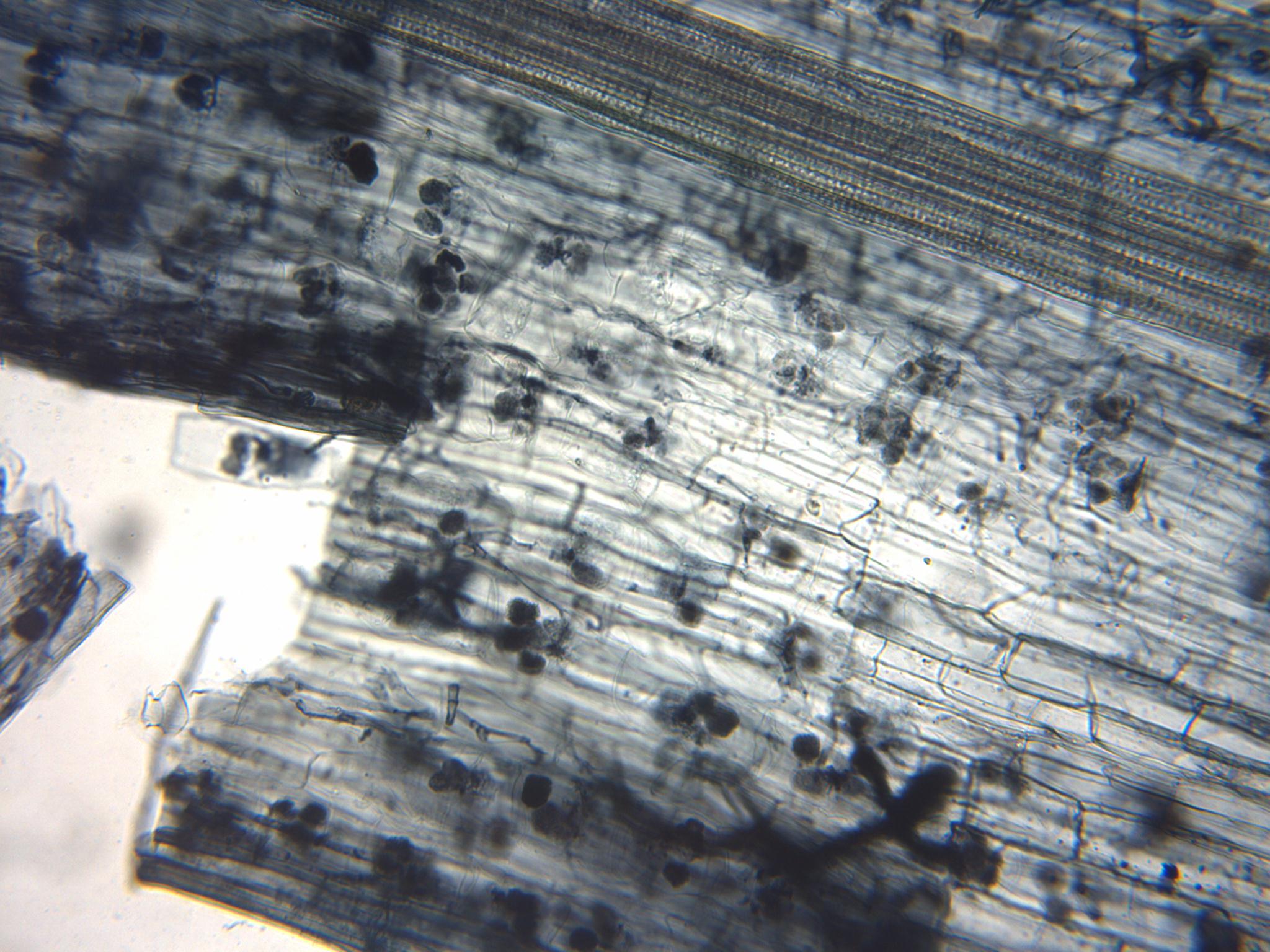

내생균근(구 명칭: 수포-내생균근)은 균사가 식물 세포에 침투하여 영양분 교환을 위해 식물 세포 내부에 아르부스큘(arbuscule)이라 불리는 가지가 많은 나무 모양의 구조를 생성한다.[105][106][108][107][110] 종종, 소포(vesicle)라 불리는 풍선 모양의 저장 구조도 생성된다.[105][106][107][110] 이 상호작용에서 균류의 균사는 세포막을 안으로 굽히면서 소위 주변 아르부스큘 막(peri-arbuscular membrane)을 만든다. 아르부스큘의 구조는 균사와 숙주 세포 세포질 사이의 접촉 표면적을 크게 증가시켜 그들 사이의 영양분 이동을 촉진한다.

내생균근은 절대적 생물영양생물(obligate biotrophs)이며, 이는 생장과 번식 모두에 식물 숙주에 의존한다는 것을 의미한다.[31] 식물 숙주가 만든 광합성 산물의 20%는 균류에 의해 소비되며, 육상 숙주 식물에서 균류로의 탄소 전달은 균류에서 식물 숙주로의 인산염의 동일한 양으로 교환된다.[32]

AMF(Arbuscular Mycorrhizal Fungi, 내생균근균)의 종 다양성은 매우 낮지만, 식물 숙주의 다양성은 매우 높다. 모든 식물 종의 78%가 AMF와 관련되어 있다.[19] 내생균근은 문 글로메로균문에 속하는 균류에 의해서만 형성된다. 화석 증거[73]와 DNA 염기서열 분석[33]은 이러한 상리공생이 최초의 식물이 육지를 식민지화했던 4억~4억 6천만 년 전에 나타났음을 시사한다. 내생균근은 모든 식물과의 85%에서 발견되며 많은 작물 종에서 나타난다.[72] 내생균근균의 균사는 글로말린(glomalin)이라는 당단백질을 생성하는데, 이는 토양에서 주요 탄소 저장소 중 하나일 수 있다.[34] 내생균근균은 수백만 년 동안 (아마도) 무성생식을 해왔으며, 특이하게도 개체는 유전적으로 다른 많은 핵을 포함할 수 있다(이 현상을 이핵체(heterokaryosis)라고 한다).[35]

식물호르몬인 스트리골락톤은 글로머스류를 유인하고, 글로머스류가 분비하는 Myc 팩터(리포키틴올리고사카로이드, LCO)를 식물 측이 인식한다.[110] 글로머스류는 식물로부터 포도당과 지질을 흡수하고, 무기 영양분(특히 인)과 물을 공급한다.[105][110] 또한, 병해와 환경 스트레스에 대한 저항성을 높이기도 한다.[108][110]

3. 3. 기타 균근

균근과 유사하지만 별개로 간주되는 식물과 균류의 공생 관계 중 하나는 균류 내생균이다. 내생균은 식물 세포 내에서 식물에 해를 끼치지 않고 살아가는 유기체로 정의된다. 내생균은 식물 외부에서 영양분을 흡수하기 위한 영양분 전달 구조가 없다는 점에서 균근균과 구분된다.[12] 일부 균근균 계통은 내생균에서 균근균으로 진화했을 수 있으며,[15] 일부 균류는 균근 또는 내생균으로 살아갈 수 있다.

에리코이드균근(Ericoid mycorrhizae, ErMs)은 진달래목 식물에서만 발견되며, 주요 균근 관계 중 가장 최근에 진화한 형태이다. 에리코이드균근을 형성하는 식물은 대부분 관목성 저목으로, 블루베리, 빌베리, 크랜베리, 산월계수, 진달래, 히스, 네이네이, 자이언트 그래스 트리 등이 포함된다. 에리코이드균근은 타이가에서 가장 흔하지만 지구상 모든 숲의 3분의 2에서 발견된다.[19] 에리코이드균근균은 여러 다른 균류 계통에 속한다. 일부 종은 진달래목 이외의 식물 세포 내에서도 내생균으로 살 수 있거나, 죽은 유기물을 분해하는 부생영양생물로 독립적으로 살 수 있다. 이처럼 여러 생활 방식을 전환할 수 있는 능력 덕분에 에리코이드균근균은 매우 적응력이 뛰어나다.[12]

이러한 공생 관계에 참여하는 식물은 뿌리털이 없는 특수한 뿌리를 가지고 있으며, 균류가 침투하여 완전히 차지하는 표피 세포층으로 덮여 있다.[16] 균류는 뿌리 세포의 최외층에 균사가 밀집한 단순한 균근내(세포 내 성장) 단계를 가지고 있다. 균근외 단계는 없으며, 균근외 단계는 주변 토양으로 멀리 뻗어나가지 않는 드문 균사로 구성된다. 소형 컵 형태의 자실체(sporocarp)를 형성할 수도 있지만, 생식 생물학은 거의 알려져 있지 않다.[14]

에리코이드균근 공생에 참여하는 식물은 산성이고 영양분이 부족한 환경에서 발견된다.[12] AM균근균이 부생영양 능력을 상실했고, 외생균근균은 부생영양 생활 방식에 필요한 효소 생성 능력에 상당한 변이가 있는 반면,[19] 에리코이드균근에 관여하는 균류는 식물성 물질을 분해하여 생계를 유지하는 능력을 완전히 유지하고 있다. 일부 에리코이드균근균은 유기물 분해를 위한 효소의 종류를 실제로 확장했다. 셀룰로스, 헤미셀룰로스, 리그닌, 펙틴, 키틴에서 질소를 추출할 수 있다. 이는 식물 공생 파트너에게 제공할 수 있는 이점을 증가시킬 것이다.[38]

모든 난초는 생활사의 어떤 단계에서 균종속영양이며, 난초균근을 형성해야만 생존할 수 있다. 난초 씨앗은 너무 작아서 발아하는 묘목을 유지할 영양분이 없고, 대신 균류 공생체로부터 성장에 필요한 에너지를 얻어야 한다.[16] 난초균근(OM) 관계는 비대칭적이다. 식물이 균류보다 더 많은 이익을 얻는 것으로 보이며, 일부 난초는 완전히 균종속영양성이며 광합성을 위한 엽록소가 없다. 균류로부터 탄소를 일부 얻지 않는 완전 자가영양성 난초가 존재하는지 여부는 알려져 있지 않다.[39] ErMs(외생균근)을 형성하는 균류와 마찬가지로, OM 균류는 때때로 내생균 또는 독립적인 부생균으로 살 수 있다. OM 공생 관계에서 균사는 뿌리 세포 속으로 침투하여 영양분 교환을 위한 펠톤(coils)을 형성한다.

진달래과의 일엽초아과와 난초과의 여러 속에서는 종속영양 또는 혼합영양 식물이 균류 파트너로부터 탄소를 얻는다. 따라서 이것은 비상호주의적인 기생 유형의 균근 공생이다.

'''일약소형 균근'''[106][107][108]은 '''아르부토이드 균근'''[108][109](아르부토이드형 균근[106])이라고도 불리며, '''균초''', '''하르티히 네트''', 그리고 식물 표피 세포 내의 '''균사 코일'''이 특징이다.[105][106][107][108] 내외생균근과 유사하지만, 숙주 식물과 균근균이 다르다.[108] 진달래과의 딸기나무아과와 일약소아과에서 볼 수 있지만,[108] 후자의 경우 세포 내 균사가 더 발달하기 때문에 pyroloid mycorrhiza로 구분하기도 한다.[116] 외생균근의 한 유형으로 간주되기도 한다.[116] 다른 식물과 외생균근을 형성하는 담자균이나 자낭균이 이들 식물과는 일약소형 균근을 형성한다.[105][108] 식물의 균에 대한 특이성은 낮다고 생각된다.[108] 딸기나무아과 식물은 북미와 유럽의 아한대부터 온대 연안 지역의 식생에서 중요한 요소를 차지하고 있다.[108] 일약소형 균근을 형성하는 식물은 스스로 광합성을 하지만, 그중 일약소속 식물은 균근균으로부터(정확히는 그 균근균이 외생균근을 형성하고 있는 다른 식물로부터) 유기물을 얻는 부분적 균종속영양 식물인 것으로 알려져 있다.[105][108]

'''균근균류형 균근'''[106][107]은 '''모노트로포이드형 균근'''[109][108](모노트로포이드형 균근[106])이라고도 불리며, 일약소형 균근과 마찬가지로 '''균초'''와 '''하르티히 네트'''를 가지고 있으며, 균사가 식물 표피 세포 내에 침입하여 '''균사 페그'''(hyphal peg, fungal peg)라고 불리는 구조를 형성한다.[106][107][108] 외생균근의 한 유형으로 간주되기도 한다.[116] 뿌리계 전체가 덩어리 모양이며 거의 분지하지 않는다.[108] 숙주가 되는 식물은 진달래과의 노루발풀아과에 속하며, 모두 광합성 능력이 없는 균종속영양식물(부생식물)이다.[108] 따라서 이들 식물은 유기물도 균근균에 의존하고 있으며, 종자도 작기 때문에 발아에도 균근균과의 공생이 필요하다.[108] 담자균류주름버섯목의 송이속(주름버섯목), 갯솜버섯속(구멍장이버섯목), 말뚝버섯속(그물버섯목), (꾀꼬리버섯목) 등이 균근균이 되지만, 이들 균류는 모두 다른 식물과 외생균근도 형성하며, 노루발풀아과의 식물은 이들 균근균을 매개로 다른 식물의 광합성 산물을 얻고 있다.[105][107][108][113] 각 식물에서 균근균의 종 특이성은 매우 높다.[107][108]

'''진달래형 균근'''[106][107][109]은 '''에리코이드 균근'''[108](에리코이드형 균근[106][109])이라고도 불리며, 진달래과의 진달래아과, 정금나무아과, 월귤나무아과, 에파크리스아과, 가솔송아과의 hair root (지름 0.1밀리미터 이하의 매우 가는 뿌리)의 표피 세포에 균사가 침입하여 '''균사 코일'''을 형성한다.[106][107][108] 주로 자낭균의 , , , , (주발버섯강)이 균근균이 되지만, 담자균의 밀납버섯속(주름버섯강)이 균근균이 되는 경우도 있다.[108] 일반적으로 진달래형 균근의 균근균은 유기물 분해능을 가지며, 유기물 분해로 얻은 무기 영양분을 식물에 공급한다.[106][108] 또한, 식물에 내산성과 중금속 내성을 부여하는 것으로 알려져 있다.[106][108] 진달래형 균근을 가진 식물의 생육 환경은 다양하며, 고산이나 이탄지 등 혹독한 환경에서도 생육하며, 산성 토양의 히스 등의 중요한 구성 요소가 되는 것도 있다.[106][107]

'''난형균근'''[106][107](난균근[108][109])에서는, 균사가 뿌리 세포에 침입하여 모사(毛絲)玉상의 구조를 형성하며, 이 구조는 '''펠로톤'''(peloton)이라고도 불린다.[105] 난초과 식물에 특이적으로 나타나는 균근이다. 담자균류주름버섯목의 , , (앵두버섯목), 송이버섯속(송이버섯목), 혹우산버섯속, 갈색주름버섯속(혹우산버섯목), 붉은색우산버섯속(붉은색우산버섯목) 등이 균근균이 된다.[108] 다른 식물과 외생균근을 형성하는 자낭균인 말불버섯속(자낭균류)도 난형균근에서 보고되고 있다.[108]

난초과 식물은 균근균에 강하게 의존하며 살아간다. 세포 안에서 균근균은 펠로톤을 형성하지만, 결국 펠로톤은 분해되고, 이 분해물이 난초에 의해 이용되고 있다(즉, 난초가 균을 "먹는다")는 가능성도 시사되고 있다.[106][108] 특히 난초의 종자는 극히 작고 배젖을 가지지 않기 때문에 스스로만으로는 발아할 수 없고, 균근균과 공생하여 유기물을 포함한 영양분을 얻음으로써 비로소 발아(공생발아)[106]하고, 원기(protocoome)라고 불리는 상태를 거쳐 유묘가 성장한다.[106][107][108] 성장한 식물체에서도, 뿌리와 지하경에서 균근균과 공생한 상태(난형균근)가 유지된다.[108]

난초과에는 광합성능을 갖추지 못한 종(무엽록 난초, 부생 난초)이 많이 알려져 있다.[117][118] 이들은 균근균으로부터 유기물을 포함한 영양을 얻어 사는 균종속영양식물(부생식물)이다.[108][113] 이러한 식물은 난형균근균으로부터 유기물을 얻고 있지만, 그 유기물의 기원에 대해서는 균근균의 종류에 따라 두 가지 경로가 있다는 것이 알려져 있다. 하나는 난형균근을 형성하면서 목본과 외생균근을 형성하는 균근균이 목본의 광합성 유래의 유기물을 난초에 공급하는 경로이다.[108] 또 하나는 겨울우산버섯속, 굴뚝버섯속, 벚꽃버섯속(주름버섯목) 등 부생성의 균류가 균근균이 되는 경우이며, 균이 식물 유체 등 유기물의 분해로 얻은 영양원을 식물이 얻고 있는 경로이다.[108] 어느 경우든, 식물쪽이 일방적으로 이익을 얻고 있는 편리 공생 또는 기생적인 관계이다.[107] 난초 중에는 자신이 광합성을 하는데 균근균으로부터 부분적으로 유기물을 얻고 있는 예(부분적 균종속영양식물, 혼합영양식물)가 있으며, 금난초와 춘란 등이 그 예이다.[113]

일반적으로 위에서 언급된 7가지가 주요 균근의 유형으로 여겨지지만,[106][107][108] 그 외에도 특이한 균근 유형이 몇 가지 알려져 있다. 또한, 관습적으로 균근균으로 취급되지 않지만, 특히 뿌리에 공생하는 내생균(endophyte)도 존재한다.

'''엔톨로마균근'''(애주름버섯형 균근)은 장미과나 느릅나무과 식물과 담자균류인 애주름버섯속(Entoloma)(주름버섯목) 사이에서 형성된다.[105][108][119] 잔뿌리 끝에 형성되며 곤봉 모양 또는 끝이 구형이며, 뿌리 끝의 식물 조직(뿌리골무, 뿌리끝분열조직, 표피, 피층)이 사라지고 이 부분에 균사가 침입한다.[108] 균류는 기생적으로 행동하지만 수세에는 영향을 미치지 않는다.[108] 균류의 자실체 형성 시기에만 많이 관찰되는 것으로 알려져 있다.[108]

'''캐벤디시오이드균근'''(cavendishioid mycorrhiza)은 중남미의 진달래과 월귤나무아과의 *Cavendishia* 등에서 발견되는 균근이다.[108] 월귤나무아과에서 일반적인 진달래형균근과 마찬가지로 가는 뿌리(hair root)의 표피세포 내에 균사 코일을 형성하지만, 균초와 할티히넷을 형성한다는 점에서 다르다.[108] 균근균의 대부분은 송이목(담자균류주름버섯강)에 속하지만, 자낭균류자낭균강에 속하는 것도 보고되어 있다.[108]

'''암색격막내생균'''[111](dark septate endophyte, DSE)은 양치식물을 포함한 다양한 식물의 뿌리에 내생하는 특징적인 균류이다.[120][111][121] 뿌리의 세포간 또는 세포내에 뻗는 균사는 격벽을 가지고 있으며 세포벽이 멜라닌화되어 암색을 띠고, 또한 소균핵(작은 덩어리 모양의 휴면 구조)을 형성한다.[120] 계통적으로는 비늘버섯목(헬벨라목), 프레오스포라목, 캡노디움목(자낭균강), 케토키리움목, 유로티움목(유로티움강), 송이목, 곰팡이목, 검은곰팡이목, 마그나포르테목, 미크로아스쿠스목, 케토스페리아목(곰팡이강) 등에 속하는 자낭균임이 보고되었다.[122] 암색격막내생균은 다양한 생태계, 다양한 식물에서 보고되었지만, 그 생리적 기능은 반드시 명확하지 않으며, 숙주식물에 대해 상리공생적인 것에서 기생적인 것까지 보고되었다.[120] 숙주식물에 대해, 용해 및 유기물 분해에 의한 영양염의 공급, 병원균으로부터의 보호, 환경 스트레스에 대한 내성이 주어진다고 생각된다.[120]

'''미세내생균'''[111](fine endophyte, FE; fine root endophyte, FRE)은 균근균류와 비슷하지만 약간 다른 특징을 가지며, 계통적으로 다른 균류임이 밝혀졌다. 지름 2마이크로미터(µm) 이하의 매우 가는 격벽이 없는 균사를 가지며, 전형적인 균근균류(글로머스류)보다 진하게 염색되는 뿌리의 공생균이다.[123][124] 뿌리 피층의 세포 내에는 수지상체가 형성되지만, 그 주축은 가늘다.[124] 균사의 끝 또는 중간에 지름 5–10 µm 정도의 팽윤 구조가 형성되는 경우가 있으며, 포낭체라고도 하지만, 균근균류의 포낭체보다 작다.[124] 또한, 지름 20 µm 이하의 포자(글로머스류의 포자는 40–1000 µm[125])가 매우 드물게 보고되었으며, 처음에는 무색이지만 나중에 갈색으로 변한다고 한다.[124] 이 균근균은 글로머스류와 혼동되어 ''Glomus tenue''라고 불렸다.[123][124][126] 2010년대 후반 이후, 이 균근균은 케찰리목아츠기케찰리목에 속하는 것으로 밝혀졌으며, Planticonsortium tenuela라는 이름이 제안되었다(단, 미세내생균 = ''Glomus tenue''로 여겨졌던 생물은 아츠기케찰리류 중에서 계통적으로 다양하다는 것도 밝혀졌다).[123][126]

글로머스류와 혼동되는 경우가 많았기 때문에, 미세내생균의 기주 범위와 생태적 특징은 명확하지 않다. 미세내생균과 전형적인 균근균류(‘coarse’ AMF)를 구분하여 다루었던 보고로부터, 미세내생균이 세계적으로 분포하고 있으며, 전형적인 균근균류와 마찬가지로 벼과, 미나리아재비과, 콩과, 장미과, 앵초과, 질경이과, 국화과 등 다양한 식물을 기주로 하고 있음이 밝혀졌다.[124] 양치식물(넉줄고사리와 고사리의 배우체, , 속새속), 석송류(음양고비목), 뿔이끼류, 선태류에서도 아마도 유사한 균근균 공생이 알려져 있으며[130][127](아래 참조), 또한 아츠기케찰리목은 참나무과나 도금양과, 남극너도밤나무과에 외생균근을 형성하기도 한다.[128] 농장에서는 전형적인 균근균류와 동등하거나 더 많이 발견되기도 한다.[124] 몇몇 연구에서는 미세내생균이 기주 식물의 인 흡수와 성장을 촉진하고, 또한 전형적인 균근균류보다 환경 스트레스에 대한 높은 내성을 부여한다는 것이 시사되고 있다.[124]

이끼류는 뿌리가 없기 때문에 엄밀한 의미의 균근은 없지만, 흔히 엽상체나 가근에 균류가 공생하여 유사한 공생 관계(mycorrhiza-like)가 관찰되며, 넓은 의미에서는 균근으로 취급된다.[111][129] 태류의 우산이끼강이나 지의강에서는, 수지상균근균(글로머스류) 또는 아츠기케카비목(위의 #내생균 참조)에 의한 공생이 흔히 관찰되며, 두 종류가 동시에 공생하는 경우도 있다.[111] 이 공생은 뿔이끼강의 물지의이끼아강과 뿔이끼아강의 공통 조상에서 상실된 것으로 생각되며, 대신 이들 태류 중에는 담자균 또는 자낭균과 공생하는 것이 나타났다.[130] 이 공생에서는 균사가 세포 내에 침입하여 균사 페그 모양의 구조를 형성하며, 특히 jungermannioid mycorrhiza(장게르만니오이드 균근)라고도 불린다.[108][131][132] 담자균에서는 주름버섯강의 앵두버섯목 트라스넬라과나 밀납버섯목 셀렌디피타과가 공생균으로 알려져 있으며, 이러한 균류를 공생자로 하는 태류 중에는, 유일하게 균종속영양성(광합성을 하지 않고 공생균으로부터 영양을 얻는) 이끼류인 *Aneura mirabilis*도 있다.[111] 또한, 자낭균에서는 진달래과 식물과 #진달래형 균근을 형성하는 *Rhizoscyphus*(방망이 버섯강)가 공생자가 되어, 가근의 선단의 팽윤부 중에 균사 코일을 형성한다.[111]

뿔이끼류에서도, 태류의 우산이끼강이나 지의강과 마찬가지로 수지상균근균(글로머스류) 또는 아츠기케카비목에 의한 공생이 흔히 관찰되며, 두 종류가 동시에 공생하는 경우도 많다.[111][130][133] 한편, 선태류는 보통 비균근성으로 여겨지지만, 반드시 명확하지는 않다.[111][130]

4. 기능

균근균은 대부분의 식물 종 뿌리와 상리공생 관계를 형성하는데, 이 관계에서 식물과 균류 모두에게 이익이 된다. 조사된 식물 종의 95%가 균근균과 유익한 관계를 맺거나 균근균에 절대적으로 의존한다. 난초과는 균근균 없이는 종자 발아가 어려울 정도로 균근 의존성이 높다.[40]

균근은 식물이 표피나 뿌리털을 통해 뿌리에 들어온 균사가 세포 사이뿐만 아니라 피층 세포 안으로 침투하여 균낭(vesicle)이라는 난형 구조와 균지(arbuscule)라는 분지 구조를 형성하는 내생균근과, 뿌리를 둘러싼 균사체가 두꺼운 껍질을 형성하고 균사체 일부가 피층세포 사이로 침투하는 외생균근으로 나뉜다. 이때, 식물체의 피층세포는 '''하르티히 망'''(Hartig Net)이라는 균사의 망에 의해 둘러싸여 있을 뿐 균사에 의해 침투되지 않는다. 내생균근은 초본성 피자식물과 관련되어 있으며, 외생균근은 나자식물, 목본성 피자식물을 감염시킨다.

균근의 흡수 증가 메커니즘은 물리적인 것과 화학적인 것이 있다. 균근 균사는 뿌리보다 가늘어 더 넓은 토양을 탐색하고, 균류의 세포막 화학은 식물과 달라 유기산 분비, 이온 교환 등을 통해 영양분을 용해하거나 킬레이트화하여 흡수를 돕는다.[49] 특히 영양분이 부족한 토양에서 균근은 식물에게 큰 이점을 제공한다.[50]

균근 상리공생 관계에서 균류는 탄수화물(포도당, 자당 등)을 얻고,[51] 식물은 균사체의 물과 무기 영양소 흡수 능력 향상을 통해 이익을 얻는다.[52] 균근균은 고정된 영양소 (인산염, 미량 영양소 등)를 흡수하고,[53] 유기물 분해를 통해 영양소를 동원하여 숙주 식물에 전달한다.[54]

균근균은 질소 고정 세균을 통해 질소를 공급하고,[84] 토양 매개 병원균에 대한 저항성을 높이며,[58] 가뭄,[63][64][65] 염분 스트레스 완화,[66] 중금속 내성[85] 등 다양한 환경 스트레스에 대한 저항성을 높인다. 또한, 균근 네트워크를 통해 식물 간 경고 신호를 전달하여 해충 방어에 기여하기도 한다.[67][68]

균근 형성은 식물 성장을 촉진하며, 옥수수 재배 시 균근을 가진 작물 재배 후에는 생육이 좋지만, 균근이 없는 작물 재배 후에는 생육이 나빠지는 예에서 볼 수 있듯이 유용 식물 생육에도 큰 영향을 미친다.[110] 오스트레일리아에 소나무 종자를 뿌렸을 때 자라지 않았지만, 균근균이 함께 있던 분재 소나무 묘목을 심으면 잘 자란 사례는 균근균의 중요성을 보여준다.[90]

식물과 균근균의 관계는 기본적으로 상리공생이지만, 조합이나 환경에 따라 식물 생육이 억제되거나, 광합성을 하지 않고 균근균에 의존하는 균종속영양식물(mycoheterotrophic plant)의 경우처럼 균류에 기생하는 경우도 있다.[95] 균종속영양식물은 난초과(천마, 나도옥잠화 등), 진달래과 등에서 볼 수 있으며,[99][100] 사쿠라지마속새(속새과), 금난초(난초과) 등은 부분적으로 균근균에 의존하는 혼합영양식물이다.[99][113]

5. 균근을 형성하지 않는 식물

무균 상태의 토양과 배지에서 자란 식물은 식물 뿌리를 콜로니화하고 토양 무기 영양소 흡수를 돕기 위해 균근균의 포자나 균사를 추가하지 않으면 종종 성장이 저조하다.[69] 균근균이 없으면 초기 천이 단계나 훼손된 지역에서 식물 성장이 느려질 수도 있다.[70] 영양분이 부족한 생태계에 외래 균근 식물을 도입하면 토착 비균근 식물이 경쟁에서 불리해진다.[71] 불모의 토양을 식민지화하는 이러한 능력은 희소영양성 범주로 정의된다.

관속식물은 일반적으로 균근을 가지고 있으며, 90% 이상의 종에서 균근이 발견된다.[116] 그러나 균근 공생이 거의 보이지 않는 분류군도 존재하며, 사초과, 마디풀과, 석죽과, 쇠비름과, 비름과, 십자화과 등에서는 균근을 갖지 않는 종이 비교적 많다.[134] 또한, 선태식물의 선류에서도 균근균 공생의 확실한 예는 알려져 있지 않다.

기생식물(반기생식물 포함)이나 식충식물, 그리고 군집근(아래 참조)을 가진 식물은 각각 무기 영양분 획득의 특수한 수단을 가지고 있으며, 아마도 그 때문에 균근을 갖지 않는다.[116][134] 솔이끼속(뿔이끼강), 석송속, 넉줄고사리속(고사리과) 등 다른 식물 위에 자라는 착생식물도 균근을 갖지 않는 경우가 있다.[116][134] 또한, 수중이나 염습지, 극지, 사막 등 특수 환경에 서식하는 식물은 균근이 없는 경우가 많다.[116][134]

참조

[1]

웹사이트

The Microbial World: Mycorrhizas

http://archive.bio.e[...]

2019-01-11

[2]

서적

Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi

CAB International

2001

[3]

서적

Arbuscular Mycorrhizas and Stress Tolerance of Plants

https://link.springe[...]

Springer Singapore

[4]

논문

Functioning of mycorrhizal associations along the mutualism–parasitism continuum

1997

[5]

논문

The evolution of mycorrhiza-like associations in liverworts: An update

2005

[6]

서적

Les Mycorhizes

Inra

2015

[7]

논문

Divergent evolutionary trajectories of bryophytes and tracheophytes from a complex common ancestor of land plants

2022-09-29

[8]

논문

Plant–microbe interactions that have impacted plant terrestrializations

https://academic.oup[...]

2022-08-29

[9]

논문

Large-scale genome sequencing of mycorrhizal fungi provides insights into the early evolution of symbiotic traits

2020

[10]

논문

Evolution of nitrogen-fixing symbioses based on the migration of bacteria from mycorrhizal fungi and soil into the plant tissues

https://pubmed.ncbi.[...]

2016

[11]

논문

Evolutionary history of mycorrhizal symbioses and global host plant diversity

2018

[12]

논문

Ericoid mycorrhizal fungi and their genomes: another side to the mycorrhizal symbiosis?

2018

[13]

서적

Mycorrhizal symbiosis

Academic Press

1983

[14]

서적

The ecology of mycorrhizae

Cambridge University Press

1991

[15]

논문

The Waiting Room Hypothesis revisited by orchids: were orchid mycorrhizal fungi recruited among root endophytes?

2021

[16]

논문

The potential role of Mucoromycotina ‘fine root endophytes’ in plant nitrogen nutrition

2022

[17]

서적

Mycorrhizas: anatomy and cell biology

http://pubs.nrc-cnrc[...]

National Research Council Research Press

2004

[18]

웹사이트

Orchids and fungi: An unexpected case of symbiosis

http://esciencenews.[...]

American Journal of Botany

2012-07-24

[19]

논문

The functional role of ericoid mycorrhizal plants and fungi on carbon and nitrogen dynamics in forests

2022

[20]

논문

Ectomycorrhizal fungal diversity: separating the wheat from the chaff

http://www.fungaldiv[...]

2011-05-23

[21]

논문

The mycorrhizal symbiosis: research frontiers in genomics, ecology, and agricultural application

2024

[22]

논문

Positive citation bias and overinterpreted results lead to misinformation on common mycorrhizal networks in forests

https://www.nature.c[...]

2023-02-13

[23]

논문

Net transfer of carbon between ectomycorrhizal tree species in the field

1997

[24]

웹사이트

Fungi kill insects and feed host plants

https://archive.toda[...]

BNET.com

[25]

논문

Animal nitrogen swap for plant carbon

2001

[26]

논문

Bioaccumulation of heavy metals, metalloids, and chlorine in ectomycorrhizae from smelter-polluted area

[27]

논문

The genome of ''Laccaria bicolor'' provides insights into mycorrhizal symbiosis

https://nootropicsfr[...]

2008

[28]

논문

Large-scale genome sequencing of mycorrhizal fungi provides insights into the early evolution of symbiotic traits

2020-10-12

[29]

논문

Diversity and classification of mycorrhizal associations

Wiley

[30]

뉴스

Some plants may depend more on friendly fungi than own leaves: Study

https://www.business[...]

2019-10-20

[31]

논문

The Mutualistic Interaction between Plants and Arbuscular Mycorrhizal Fungi

https://journals.asm[...]

2016-12-23

[32]

논문

Reciprocal Rewards Stabilize Cooperation in the Mycorrhizal Symbiosis

https://www.science.[...]

2011-08-12

[33]

논문

Origin and diversification of endomycorrhizal fungi and coincidence with vascular land plants

1993

[34]

웹사이트

Plants and fungi together could slow climate change

https://phys.org/new[...]

2019-11-12

[35]

논문

Low gene copy number shows that arbuscular mycorrhizal fungi inherit genetically different nuclei

2005

[36]

논문

Mucoromycotina ‘fine root endophytes’: a new molecular model for plant–fungal mutualisms?

2023

[37]

논문

Spatial distribution of fungal endophyte genotypes in a Woollsia pungens (Ericaceae) root system

2002

[38]

논문

Mycorrhizas and nutrient cycling in ecosystems—a journey towards relevance?

2003

[39]

논문

Progress and Prospects of Mycorrhizal Fungal Diversity in Orchids

2021

[40]

서적

Ecophysiology of VA Mycorrhizal Plants

CRC Press

1987

[41]

논문

Forests trapped in nitrogen limitation - an ecological market perspective on ectomycorrhizal symbiosis

2014

[42]

논문

Maintaining Symbiotic Homeostasis: How Do Plants Engage With Beneficial Microorganisms While at the Same Time Restricting Pathogens?

2021

[43]

논문

The mycorrhizal symbiosis: research frontiers in genomics, ecology, and agricultural application

2024

[44]

논문

Molecular Regulation of Arbuscular Mycorrhizal Symbiosis

2022

[45]

논문

Novel insights into host receptors and receptor-mediated signaling that regulate arbuscular mycorrhizal symbiosis

2021

[46]

논문

Molecular Regulation of Arbuscular Mycorrhizal Symbiosis

2022

[47]

논문

Mucoromycotina ‘fine root endophytes’: a new molecular model for plant–fungal mutualisms?

2023

[48]

논문

Molecular Regulation of Arbuscular Mycorrhizal Symbiosis

2022

[49]

서적

Principles and Applications of Soil Microbiology

Pearson Prentice Hall

2005

[50]

웹사이트

Botany online: Interactions - Plants - Fungi - Parasitic and Symbiotic Relations - Mycorrhiza

http://www.biologie.[...]

Biologie.uni-hamburg.de

2010-09-30

[51]

논문

Signaling in the arbuscular mycorrhizal symbiosis

2005

[52]

논문

Mycorrhizal networks: des liaisons dangereuses?

2006

[53]

논문

Arbuscular mycorrhizal fungi contribute to phosphorus uptake by wheat grown in a phosphorus-fixing soil even in the absence of positive growth responses

2006

[54]

서적

Encyclopedia of Earth

National Council for Science and the Environment.

2011

[55]

웹사이트

Slash-and-burn farming has become a major threat to the world's rainforest

https://www.theguard[...]

2004-04-21

[56]

웹사이트

What is Inga alley cropping?

http://www.rainfores[...]

[57]

논문

Mycorrhizal networks: mechanisms, ecology and modelling.

2012-04

[58]

논문

Arbuscular mycorrhizas and biological control of soil-borne plant pathogens – an overview of the mechanisms involved

1996-10-29

[59]

논문

Mycorrhiza-Induced Resistance and Priming of Plant Defenses

2012-05-24

[60]

논문

Suppression of the activity of arbuscular mycorrhizal fungi by the soil microbiota

2018-05

[61]

서적

Allelochemicals: Biological Control of Plant Pathogens and Diseases

2006

[62]

웹사이트

Dr. Susan Kaminskyj: Endorhizal Fungi

https://www.usask.ca[...]

Usask.ca

2010-09-30

[63]

웹사이트

Dr. Davies Research Page

http://aggie-horticu[...]

Aggie-horticulture.tamu.edu

2010-09-30

[64]

논문

Mycorrhizas and Drought Resistance of ''Picea sitchensis'' (Bong.) Carr. I. In Conditions of Nutrient Deficiency

1992

[65]

논문

Effects of Drought Stress on Mycorrhizal and Non-Mycorrhizal Cabernet Sauvignon Grapevine, Grafted Onto Various Rootstocks

2003

[66]

논문

Salinity stress alleviation using arbuscular mycorrhizal fungi. A review

https://hal.archives[...]

2012-01

[67]

논문

Underground signals carried through common mycelial networks warn neighbouring plants of aphid attack

2013-07

[68]

논문

Interplant signalling through hyphal networks

2015-03

[69]

웹사이트

Root fungi turn rock into soil

http://planetearth.n[...]

2009-07-03

[70]

논문

The contribution of arbuscular mycorrhizal fungi in sustainable maintenance of plant health and soil fertility

2003-01

[71]

서적

Ecology and biogeography of Pinus

Cambridge University Press

2000

[72]

학술지

Phylogenetic distribution and evolution of mycorrhizas in land plants

2006-07

[73]

학술지

Four hundred-million-year-old vesicular arbuscular mycorrhizae.

1994-12-06

[74]

학술지

Obligate Symbiosis in ''Calluna vulgaris''

https://books.google[...]

1915

[75]

학술지

Les organes végétatifs de ''Monotropa hypopitys'' L.". / Re-publication of a translation of 'The vegetative organs of Monotropa hypopitys L.' published by F. Kamienski in 1882, with an update on Monotropa mycorrhizas

1882 / 2005-07

[76]

학술지

Über die auf Wurzelsymbiose beruhende Ernährung gewisser Bäume durch unterirdische Pilze

https://babel.hathit[...]

1885

[77]

학술지

The response of mycorrhizal colonization to elevated CO2 and climate change in Pascopyrum smithii and Bouteloua gracilis

[78]

학술지

Mycorrhizal fungi supply nitrogen to host plants in Arctic tundra and boreal forests: 15N is the key signal

[79]

학술지

Impact of temperature on the arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis: growth responses of the host plant and its AM fungal partner

2004-01-22

[80]

학술지

Impact of human activities on mycorrhizae

1999

[81]

뉴스

he Israeli Company That Uses Fungus to Tackle the Climate and Soil Crises

https://www.haaretz.[...]

Haaretz

[82]

학술지

Evolution and host specificity in the ectomycorrhizal genus Leccinum

2004-07

[83]

학술지

Pine microsatellite markers allow roots and ectomycorrhizas to be linked to individual trees

2004-10-14

[84]

학술지

Nitrogen Fixation Associated with Suillus tomentosus Tuberculate Ectomycorrhizae on Pinus contorta var. latifolia

2007-06-01

[85]

학술지

Heavy metal tolerance by ectomycorrhizal fungi and metal amelioration by Pisolithus tinctorius

1995

[86]

학술지

Evolutionary history of plant hosts and fungal symbionts predicts the strength of mycorrhizal mutualism

2018-08-16

[87]

웹사이트

mycorrhiza

https://www.merriam-[...]

2022-09-16

[88]

학술지

Trade-Offs in Arbuscular Mycorrhizal Symbiosis: Disease Resistance, Growth Responses and Perspectives for Crop Breeding

http://www.mdpi.com/[...]

2017-11-16

[89]

서적

『キャンベル生物学』

[90]

서적

菌根の世界: 菌と植物のきってもきれない関係

築地書館

[91]

학술지

アーバスキュラー菌根菌とその利用

https://agriknowledg[...]

養賢堂

2009-01

[92]

학술지

土壌微生物が創る共生の世界 : その先端的研究事例と農業への応用的研究展開 : 2.第二,第三次技術革新が開くアーバスキュラー菌根共生研究 : 栄養共生機構・生態・ビジネス展望

https://hdl.handle.n[...]

日本土壌肥料学会

2016-02

[93]

학술지

木炭,外生菌根菌資材施用によるクロマツ苗木の活着と成長

https://agriknowledg[...]

静岡県林業技術センター

2004-03

[94]

서적

平成28年度農研機構シンポジウム 菌根 リン酸肥料を減らせる根の秘密 講演要旨集

https://www.naro.go.[...]

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター

[95]

서적

菌根の世界: 菌と植物のきってもきれない関係

築地書館

[96]

웹사이트

[97]

서적

岩波 生物学辞典 第5版

岩波書店

[98]

웹사이트

菌従属栄養植物

http://cse.ffpri.aff[...]

2022-09-22

[99]

학술지

The evolutionary ecology of myco‐heterotrophy

[100]

학술지

Plastome reduction in the only parasitic gymnosperm ''Parasitaxus'' is due to losses of photosynthesis but not housekeeping genes and apparently involves the secondary gain of a large inverted repeat

[101]

서적

植物生理学・発生学 原著第6版

講談社

[102]

학술지

外生菌根菌ネットワークの構造と機能

[103]

학술지

生態系をみる新たな視点 : 土の中に広がるネットワーク『菌根菌』研究の現場を見聞きして (<連載4>学校便り(3))

https://doi.org/10.1[...]

日本生態学会

[104]

서적

植物生理学・発生学 原著第6版

講談社

[105]

웹사이트

菌根とは

http://cse.ffpri.aff[...]

2022-09-17

[106]

서적

岩波 生物学辞典 第5版

岩波書店

[107]

서적

菌類のふしぎ 第2版

東海大学出版部

[108]

서적

菌類の事典

朝倉書店

[109]

서적

菌根の世界: 菌と植物のきってもきれない関係

築地書館

[110]

서적

菌根の世界: 菌と植物のきってもきれない関係

築地書館

[111]

서적

菌根の世界: 菌と植物のきってもきれない関係

http://www.tsukiji-s[...]

築地書館

[112]

학술지

アーバスキュラー菌根共生のライフサイクルと機能

https://agriknowledg[...]

日本土壌肥料学会

[113]

학술지

光合成をやめた植物ー菌従属栄養植物のたどった進化の道のり

https://bsj.or.jp/jp[...]

[114]

학술지

Isotopic and molecular data support mixotrophy in Ophioglossum at the sporophytic stage

[115]

서적

菌根の世界: 菌と植物のきってもきれない関係

築地書館

[116]

학술지

Evolutionary history of mycorrhizal symbioses and global host plant diversity

[117]

학술지

菌従属栄養ラン・トラキチラン属3種の細胞学的研究

[118]

학술지

菌類従属栄養植物にみられる内生菌根菌の多様性と特異性について

https://doi.org/10.1[...]

日本菌学会

[119]

논문

日本産ハルシメジ類の菌根の形態及び生態とその利用に関する研究

https://hdl.handle.n[...]

2005-00-00

[119]

학술지

日本産ハルシメジ類の菌根の形態及び生態とその利用に関する研究

https://agriknowledg[...]

茨城県林業技術センター

2007-03-00

[120]

서적

Endophytes for a Growing World

Cambridge University Press

[121]

학술지

A review of symbiotic fungal endophytes in lycophytes and ferns–a global phylogenetic and ecological perspective

[122]

학술지

Plant association with dark septate endophytes: When the going gets tough (and stressful), the tough fungi get going

[123]

학술지

Fine endophytes (Glomus tenue) are related to Mucoromycotina, not Glomeromycota

[124]

학술지

Fine root endophytes under scrutiny: a review of the literature on arbuscule-producing fungi recently suggested to belong to the Mucoromycotina

[125]

서적

THE MYCOTA, volume 7A. Systematics and Evolution Part A

Springer

[126]

학술지

A new genus, ''Planticonsortium'' (Mucoromycotina), and new combination (''P. tenue''), for the fine root endophyte, ''Glomus tenue'' (basionym ''Rhizophagus tenuis'')

[127]

학술지

Fern gametophytes of ''Angiopteris lygodiifolia'' and ''Osmunda japonica'' harbor diverse Mucoromycotina fungi

[128]

학술지

First detection of Endogone ectomycorrhizas in natural oak forests

[129]

학술지

A mycorrhizal revolution

[130]

학술지

The distribution and evolution of fungal symbioses in ancient lineages of land plants

[131]

학술지

Heterobasidiomycetes form symbiotic associations with hepatics: Jungermanniales have sebacinoid mycobionts while ''Aneura pinguis'' (Metzgeriales) is associated with a ''Tulasnella'' species

[132]

학술지

Exploring structural definitions of mycorrhizas, with emphasis on nutrient-exchange interfaces

[133]

학술지

Fungal symbioses in hornworts: a chequered history

[134]

학술지

Phylogenetic distribution and evolution of mycorrhizas in land plants

[135]

학술지

Presence of three mycorrhizal genes in the common ancestor of land plants suggests a key role of mycorrhizas in the colonization of land by plants

[136]

학술지

Algal ancestor of land plants was preadapted for symbiosis

[137]

학술지

Fossil arbuscular mycorrhizae from the Early Devonian

[138]

학술지

Fungal associations in H orneophyton ligneri from the R hynie C hert (c. 407 million year old) closely resemble those in extant lower land plants: novel insights into ancestral plant–fungus symbioses

[139]

학술지

植物の窒素固定:植物と窒素固定細菌との共生の進化

https://doi.org/10.7[...]

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター

[140]

학술지

わが国に生育する放線菌根性植物とフランキア菌

https://agriknowledg[...]

森林総合研究所

2008-03-00

[141]

논문

共生窒素固定放線菌フランキア(生物材料インデックス)

https://dl.ndl.go.jp[...]

日本生物工学会

[142]

논문

根粒菌と根粒植物

[143]

논문

クラスター根形成による植物の養分獲得戦略

[144]

논문

低リン条件で房状の根を形成する植物の機能と分布

https://doi.org/10.1[...]

日本農芸化学会

[145]

서적

Plant Physiology 4th edition

Sinauer Associates

[146]

기타 # 출처 정보 부족으로 type을 기타로 설정

[147]

기타 # 출처 정보 부족으로 type을 기타로 설정

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com