신묘장구대다라니

1. 개요

신묘장구대다라니는 관세음보살의 광대하고 원만하며 걸림 없는 대자비심을 담은 다라니로, 동아시아 대승 불교에서 널리 독송된다. 7세기 중엽 서인도의 바가바드다르마에 의해 번역된 이 다라니는, 관세음보살이 중생을 구제하기 위해 읊는 것으로, 다양한 힌두교 신들의 칭호와 속성을 포함한다. 한국 불교에서는 '신묘장구대다라니' 또는 '천수경'으로 불리며, 불교 의식의 중요한 부분을 차지한다. 다라니를 암송하면 십원육향의 기원을 얻을 수 있다고 믿으며, 민간 신앙과의 연관성을 지적하는 비판적 관점도 존재한다.

이미지 준비중입니다.

| 이름 | 신묘장구대다라니 |

|---|---|

| 원어 | 神妙章句大陀羅尼 |

| 영어 | Nīlakaṇṭha Dhāraṇī |

| 종류 | 다라니 |

| 언어 | 산스크리트어(범어) |

| 관련 인물 | 청경관세음보살(靑頸觀世音菩薩)을 비롯한 관세음보살(觀世音菩薩)의 여러 모습들 |

| 의미 | 지혜나 삼매 또는 산스크리트어 음을 번역 없이 외는 진언 |

|---|---|

| 다른 이름 | 총지(總持), 능지(能持), 능차(能遮) |

| 다라니와 진언의 관계 | 일반적으로 범문의 짧은 구절을 진언(眞言) 또는 주(呪)라 하고, 긴 구절로 된 것을 다라니(陀羅尼) 또는 대주(大呪)라고 한다. |

| 관련성 | 천수경은 '천수다라니'라고 할 정도로 진언인 '신묘장구대다라니'가 중심이다. |

|---|

-

진언 -

나무아미타불

나무아미타불은 아미타불에게 귀의한다는 뜻으로, 헤아릴 수 없는 광명과 수명을 지닌 아미타불에 귀의한다는 의미를 담고 있으며, 정토진종에서는 아미타불 본원의 핵심 내용으로, 신란은 이를 깊이 해석했다. -

진언 -

옴 (만트라)

옴은 힌두교, 불교 등 인도 종교에서 신성시되는 음절로, 절대자 의식, 아트만, 브라만 등 다양한 의미를 가지며, 우파니샤드에서 "우주의 소리"로 언급되어 명상 수행의 도구로 사용되고 종교적 맥락에 따라 다층적인 상징성을 지닌다. -

불교 -

산신

산신은 동아시아에서 산의 정령으로 숭배되며, 한국에서는 사찰이나 신당에서 노년 남성의 모습으로 호랑이와 함께 모셔지고, 불교에서는 호법신으로, 중국에서는 오악의 신, 일본에서는 야마노카미, 베트남에서는 특정 산에 깃든 신으로 숭배받으며 각 지역의 문화적 특징을 반영한다. -

불교 -

천수경

천수경은 신묘장구대다라니를 중심으로 여러 진언과 게송을 모아 관세음보살의 자비심을 강조하는 불교 경전으로, 불교 의식에서 널리 사용되며 대중매체에서도 자주 접할 수 있다. -

관세음보살 -

천수경

천수경은 신묘장구대다라니를 중심으로 여러 진언과 게송을 모아 관세음보살의 자비심을 강조하는 불교 경전으로, 불교 의식에서 널리 사용되며 대중매체에서도 자주 접할 수 있다. -

관세음보살 -

성관음

성관음은 1면 2비의 형상을 한 관음보살로, 육관음 중 하나로서 대자(大慈)의 관음으로 여겨지며 지옥을 교화하는 역할을 하고, 머리 위의 아미타여래 화불로 식별된다.

2. 명칭

3. 내용

바가바드다르마(Bhagavaddharma)의 경전은 석가모니 부처가 관세음보살의 궁전인 보타락가 섬에서 보살, 아라한, 천신 및 다른 중생들에게 설법하려 할 때 시작된다. 갑자기 큰 빛이 나타나 삼천 세계가 황금색으로 물들고 온 세상이 흔들리는 가운데 해와 달은 빛을 잃는다. 참석한 보살 중 한 명인 지지왕보살(總持王菩薩)이 부처님께 왜 이런 일이 일어나는지 묻자 부처님께서는 관세음보살이 이 빛을 "모든 중생을 위로하고 기쁘게 하기 위해" 비밀리에 발산했다고 밝히신다.

그러자 관세음보살은 수없이 많은 겁 전에, 자재광왕정주여래(千光王靜住如來)가 그에게 '대비심다라니' (大悲心陀羅尼呪)를 위탁했다고 말하기 시작한다. 관세음보살은 이 다라니를 듣자마자 초선의 보살이었음에도 불구하고 재빨리 여덟 번째 단계로 진입했고, 서원을 외운 후 천 개의 손과 눈을 갖게 되었다. "그 오랜 시대부터 저는 이 다라니를 지켜왔습니다. 그 결과 저는 항상 부처님이 계신 곳에서 태어났습니다. 게다가 저는 결코 모태에서 태어난 적이 없고 항상 연꽃으로부터 화생합니다." 당나라 시대의 유림굴 간쑤성, 중국의 천수관음상.">

당나라 시대의 유림굴 간쑤성, 중국의 천수관음상.">

자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 모든 법을 빠르게 배우게 하소서.

자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 지혜의 눈을 신속히 얻게 하소서.

자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 모든 중생을 신속히 구제하게 하소서.

자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 방편을 신속히 얻게 하소서.

자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 반야 배를 신속히 타게 하소서.

자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 고해를 신속히 건너게 하소서.

자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 계율과 선정의 길을 신속히 얻게 하소서.

자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 열반의 산에 신속히 오르게 하소서.

자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 무위의 집에 신속히 들어가게 하소서.

자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 법신을 신속히 성취하게 하소서.

만약 제가 칼산에 직면한다면, 자연스럽게 무너지게 하시고, 만약 제가 맹렬한 불길에 직면한다면, 자연스럽게 타 없어지게 하시고, 만약 제가 지옥에 직면한다면, 자연스럽게 사라지게 하시고, 만약 제가 아귀에 직면한다면, 자연스럽게 배부르게 하시고, 만약 제가 아수라에 직면한다면, 그 악한 마음이 점차 온순해지게 하시고, 만약 제가 동물에 직면한다면, 자연스럽게 큰 지혜를 얻게 하소서.

이러한 서원을 한 후에는 관세음보살의 본존인 아미타불의 명호를 진심으로 불러야 한다.

관세음보살은 이 다라니를 암송하는 모든 사람이 악한 윤회에 빠지거나 부처의 국토에 태어나지 못하거나, 무한한 삼매와 웅변을 얻지 못하거나, 현세에서 원하는 것을 얻지 못하거나, 여성의 경우, 여자의 몸을 싫어하고 남자가 되기를 원한다면, 그 (관세음보살)는 완전하고 완벽한 깨달음을 얻지 못할 것이라고 맹세함으로써 다라니의 효능을 강조한다. 다만 그것을 암송하는 자가 진실하지 않다면 그 혜택을 얻지 못할 것이다.

다섯 가지 죄나 십악과 같은 흉악한 행위로 인한 중죄를 제거하거나 84,000가지 질병을 치료하는 것과 같은 영적이고 세속적인 이점 외에도, 이 다라니를 진실하게 지키면 열다섯 가지 좋은 환생 (예: 태어난 곳에서 덕망 있는 왕의 통치를 받거나, 돈과 음식을 충분히 갖추거나, 부처님을 뵙고 태어난 곳에서 법을 들을 수 있음)과 열다섯 가지 악한 죽음 (예: 자살, 전쟁터에서의 죽음, 기아로 인한 죽음)을 피하게 된다고 한다.

관세음보살은 그 후 다라니를 읊조린다. 땅은 여섯 가지 방식으로 흔들리고, 하늘에서 귀한 꽃이 비처럼 쏟아진다. 시방의 모든 부처님들이 기뻐하고 이교도 수행자들이 두려워하며, 모든 참석자들은 서로 다른 수준의 깨달음에 이른다. 범천 (大梵天王)의 질문을 받은 관세음보살은 다라니의 영적, 세속적 이점에 대해 더 자세히 설명하고 다양한 자비로운 천신, 나가 및 야차에게 다라니를 지키는 자들을 보호하라고 명령하는 게송을 읊는다.

모든 밀교 경전과 마찬가지로, 이 경전은 의례적인 문제에 관심을 보인다. 사다나 또는 의식 요구 사항의 일부로, 신성한 공간이나 경계를 구축하는 것에 대한 자세한 지침이 제공된다. 다라니는 칼, 정수, 흰 겨자씨, 깨끗한 재, 오색 실 등 특정 품목에 대해 21번 읊조려야 하며, 이를 사용하여 경계를 표시한다. 이 경전은 또한 다양한 세속적인 문제 (예: 난산을 완화하거나 어둠 공포증 또는 뱀에 물린 상처를 치료)를 처리하거나 특정 목표를 달성하기 위해 (예: 중국 문화의 유령 또는 사천왕을 명령하고, 자국의 외국 침략이나 자연 재해를 막는) 다라니를 사용하는 많은 처방을 제공한다.

그 다음 이 경전은 천수천안 관세음보살의 40개의 수인 - 40개는 천 개의 전체 수를 나타냄 - 의 이름을 식별하고, 그것들이 신봉자에게 부여하는 각 이점을 식별함으로써 끝난다. 이러한 수인은 바가바드다르마의 버전에서 구두로만 설명되어 있다. 그림으로 된 묘사는 불공의 버전 (T. 1064)에서 발견된다.

중국 후난성 창사에 있는 천수천안 구이산 관음.">

중국 후난성 창사에 있는 천수천안 구이산 관음.">3.1. 해석

나모 라다나 다라야야는 삼보에 귀의한다는 뜻이다. 나막알약 바로기제 새바라야 모지 사다바야는 성스러운 관자재보살(알약바로기제새바라=아발로키테슈바라)께 귀의한다는 뜻이며, 마하 사다바야 마하가로 니가야는 대비하신 큰 보살님께 귀의한다는 뜻이다. 옴 살바 바예수 다라나 가라야 다사명 나막 까리다바는 일체 두려움에서 구해주시는 까닭에 받드는 어지신 분이라는 뜻이다. 이맘알야 바로기제 새바라 다바는 이로 말미암아 성스러운 관자재보살을 찬탄한다는 뜻이다.

니라간타 나막하리나야 마발다 이사미는 청경관음보살님의 진언을 암송하겠다는 뜻이며, 살발타 사다남 수반 아예염은 일체의 이익을 성취하신 훌륭하고 이길 수 없는 분이라는 뜻이다. 살바 보다남 바바말아 미수다감은 일체 존재를 살아가게 하고 청정하게 한다는 뜻이다. 다나타 옴 아로게 아로가 마지로가 지가란제는 광명과 같고 지혜의 빛과 같으며 세상을 초월한 분이라는 뜻이다. 혜혜하례 마하모지 사다바는 큰 보살님에게 피안으로 실어 날라달라고 비는 것이다. 사마라 사마라 하리나야는 마음속에 기억하여 잊지 않게 해달라는 뜻이다. 구로구로 갈마는 선한 업(카르마)을 짓게 해달라는 뜻이다. 사다야 사다야 도로도로 미연제 마하 미연제는 성취하고 승리하게 해달라는 뜻이며, 승리한 분, 위대하게 승리하신 분이라는 뜻이다. 다라다라 다린 나례 새바라는 지켜주소서, 번개를 가지신 절대자시여라는 뜻이다. 자라자라 마라 미마라 아마라 몰제 예헤헤는 마음을 더럽히는 번뇌의 때를 없애시고 더러움에서 벗어난 분이 아름다운 모습으로 오라는 뜻이다.

로계 새바라 라아미사미 나사야는 세상의 주인이 탐욕으로 인한 독을 소멸시켜 달라는 뜻이며, 나베 사미사미 나사야는 성냄으로 인한 독을, 모하자라 미사미 나사야는 어리석음으로 인한 독을 소멸시켜 달라는 뜻이다. 호로호로 마라호로는 더러운 독을 가져가라는 뜻이며, 하례 바나마 나바는 연꽃의 마음을 가지신 분이라는 뜻이다. 사라사라 시리시리 소로소로는 감로수가 흐르게 해달라는 뜻이며, 지혜광명의 감로수, 덕의 감로수가 흐르게 해달라는 뜻이다. 못쟈못쟈 모다야 모다야는 눈을 뜨신 분, 깨닫게 해달라는 뜻이다.

매다리야 니라간타 가마사 날사남 바라 하라나야 마낙 사바하는 자비심이 깊으신 청경관음보살, 욕망을 부숴 버린 관음보살의 마음을 성취하게 해달라는 뜻이다. 싯다야 사바하는 성취하신 분, 성취하게 해달라는 뜻이며, 마하싯다야 사바하는 위대한 성취를 하신 분, 성취하게 해달라는 뜻이다. 싯다유예 새바라야 사바하는 요가를 성취하신 관자재보살님, 성취하게 해달라는 뜻이며, 니라간타야 사바하는 청경관음보살, 성취하게 해달라는 뜻이다. 바라하 목카싱하 목카야 사바하는 멧돼지 얼굴, 사자 얼굴을 한 관세음보살, 성취하게 해달라는 뜻이다. 바나마 하따야 사바하는 연꽃을 손에 잡으신 관음보살, 성취하게 해달라는 뜻이며, 자가라 욕다야 사바하는 큰 바퀴를 지니신 관음보살, 성취하게 해달라는 뜻이다. 상카섭나네 모다나야 사바하는 법 소라 나팔 소리로 깨어난 관세음보살, 성취하게 해달라는 뜻이며, 마하라 구타다라야 사바하는 위대한 금강저를 가진 관음보살, 성취하게 해달라는 뜻이다. 바마사간타 니사시체다 가릿나 이나야 사바하는 왼쪽 어깨쪽을 굳게 지키는 흑색의 승리자이신 관음보살, 성취하게 해달라는 뜻이며, 먀가라 잘마 이바 사나야 사바하는 호랑이 가죽위에 머물러 있는 관음보살, 성취하게 해달라는 뜻이다.

『나모라 다나다라 야야 나막알야 바로기제 새바라야 사바하』는 삼보에 귀의하고 성스러운 관자재보살(아발로키테슈바라)께 귀의한다는 뜻으로, 3번 반복한다.

바가바드다르마(Bhagavaddharma) 경전은 석가모니 부처가 관세음보살의 궁전인 보타락가 섬에서 보살, 아라한, 천신 등에게 설법하려 할 때 시작된다. 갑자기 큰 빛이 나타나 삼천 세계가 황금색으로 물들고 온 세상이 흔들리며 해와 달은 빛을 잃는다. 지지왕보살(總持王菩薩)이 부처님께 연유를 묻자, 부처님께서는 관세음보살이 "모든 중생을 위로하고 기쁘게 하기 위해" 이 빛을 발산했다고 밝히신다.

관세음보살은 수없이 많은 겁 전에 자재광왕정주여래(千光王靜住如來)에게 '대비심다라니' (大悲心陀羅尼呪)를 받았고, 초선의 보살이었음에도 여덟 번째 단계로 진입하여 천 개의 손과 눈을 갖게 되었다고 한다. "그 오랜 시대부터 이 다라니를 지켜왔고, 항상 부처님이 계신 곳에서 태어났으며, 연꽃으로부터 화생한다."라고 하였다. 당나라 시대의 유림굴 간쑤성, 중국의 천수관음상.">

당나라 시대의 유림굴 간쑤성, 중국의 천수관음상.">

관세음보살은 이 다라니를 지키고자 하는 모든 사람들에게 다음 10가지 서원을 세워 자비심을 일으키라고 요청한다.

자비로운 관세음보살께 귀의하며, 모든 법, 지혜의 눈, 모든 중생 구제, 방편, 반야 배, 고해, 계율과 선정의 길, 열반의 산, 무위의 집, 법신을 신속히 얻고 성취하게 해달라고 빈다. 칼산, 맹렬한 불길, 지옥, 아귀, 아수라, 동물에 직면하면 자연스럽게 무너지거나 사라지고 배부르게 하며, 악한 마음이 온순해지고 큰 지혜를 얻게 해달라고 빈다.

이러한 서원을 한 후에는 관세음보살의 본존인 아미타불의 명호를 진심으로 불러야 한다.

관세음보살은 이 다라니를 암송하면 악한 윤회에 빠지거나 부처의 국토에 태어나지 못하거나, 무한한 삼매와 웅변을 얻지 못하거나, 현세에서 원하는 것을 얻지 못하거나, 여자의 몸을 싫어하고 남자가 되기를 원하는 여성의 경우, 완전하고 완벽한 깨달음을 얻지 못할 것이라고 맹세한다. 다만 진실하지 않다면 그 혜택을 얻지 못한다.

다섯 가지 죄나 십악과 같은 흉악한 행위로 인한 중죄를 제거하거나 84,000가지 질병을 치료하는 것과 같은 영적이고 세속적인 이점이 있다. 이 다라니를 진실하게 지키면 열다섯 가지 좋은 환생 (예: 태어난 곳에서 덕망 있는 왕의 통치를 받거나, 돈과 음식을 충분히 갖추거나, 부처님을 뵙고 태어난 곳에서 법을 들을 수 있음)과 열다섯 가지 악한 죽음 (예: 자살, 전쟁터에서의 죽음, 기아로 인한 죽음)을 피하게 된다.

관세음보살은 그 후 다라니를 읊조린다. 땅은 여섯 가지 방식으로 흔들리고, 하늘에서 귀한 꽃이 비처럼 쏟아진다. 시방의 모든 부처님들이 기뻐하고 이교도 수행자들이 두려워하며, 모든 참석자들은 서로 다른 수준의 깨달음에 이른다. 범천 (大梵天王)의 질문을 받은 관세음보살은 다라니의 영적, 세속적 이점에 대해 더 자세히 설명하고 다양한 자비로운 천신, 나가 및 야차에게 다라니를 지키는 자들을 보호하라고 명령하는 게송을 읊는다.

모든 밀교 경전과 마찬가지로, 이 경전은 의례적인 문제에 관심을 보인다. 사다나 또는 의식 요구 사항의 일부로, 신성한 공간이나 경계를 구축하는 것에 대한 자세한 지침이 제공된다. 다라니는 칼, 정수, 흰 겨자씨, 깨끗한 재, 오색 실 등 특정 품목에 대해 21번 읊조려야 하며, 이를 사용하여 경계를 표시한다. 이 경전은 또한 다양한 세속적인 문제 (예: 난산을 완화하거나 어둠 공포증 또는 뱀에 물린 상처를 치료)를 처리하거나 특정 목표를 달성하기 위해 (예: 중국 문화의 유령 또는 사천왕을 명령하고, 자국의 외국 침략이나 자연 재해를 막는) 다라니를 사용하는 많은 처방을 제공한다.

그 다음 이 경전은 천수천안 관세음보살의 40개의 수인 - 40개는 천 개의 전체 수를 나타냄 - 의 이름을 식별하고, 그것들이 신봉자에게 부여하는 각 이점을 식별함으로써 끝난다. 이러한 수인은 바가바드다르마의 버전에서 구두로만 설명되어 있다. 그림으로 된 묘사는 불공의 버전 (T. 1064)에서 발견된다.

중국 후난성 창사에 있는 천수천안 구이산 관음.">

중국 후난성 창사에 있는 천수천안 구이산 관음.">3.2. 전문

나모라 다나다라 야야 나막알약 바로기제 새바라야

모지사다바야 마하사다바야 마하가로 니가야

옴 살바 바예수 다라나 가라야 다사명 나막 가리다바 이맘알야

바로기제 새바라 다바 니라간타 나막하리나야 마발다

이사미 살발타 사다남 수반아예염 살바보다남 바바말아

미수다감 다냐타 옴 아로계 아로가 마지로가 지가란제

혜혜하례 마하모지 사다바 사마라 사마라 하리나야

구로구로 갈마 사다야 사다야 도로도로 미연제 마하미연제

다라다라 다린나례 새바라 자라자라 마라 미마라 아마라

몰제 예혜혜 로계 새바라 라아 미사미 나사야 나베 사미사미

나사야 모하자라 미사미 나사야 호로호로 마라호로 하례

바나마 나바 사라사라 시리시리 소로소로 못자못자 모다야 모다야

매다리야 니라간타 가마사 날사남 바라 하라나야

마낙 사바하 싯다야 사바하 마하싯다야 사바하

싯다유예 새바라야 사바하 니라간타야 사바하

바라하 목카싱하 목카야 사바하 바나마 하따야 사바하

자가라 욕다야 사바하 상카섭나네 모다나야 사바하 마하라

구타다라야 사바하 바마사간타 니사시체다

가릿나 이나야 사바하 먀가라 잘마 이바 사나야 사바하

『나모라 다나다라 야야 나막알야 바로기제 새바라야 사바하』(3번)

바가바드다르마(Bhagavaddharma)의 경전은 석가모니가 관세음보살의 궁전인 보타락가에서 보살, 아라한, 천신 등에게 설법할 때 시작된다. 큰 빛이 나타나 삼천 세계가 황금색으로 물들고 온 세상이 흔들리며 해와 달이 빛을 잃자, 지지왕보살(總持王菩薩)이 부처에게 이유를 묻는다. 부처는 관세음보살이 "모든 중생을 위로하고 기쁘게 하기 위해" 이 빛을 발산했다고 밝힌다.

관세음보살은 과거 자재광왕정주여래(千光王靜住如來)에게서 '대비심다라니' (大悲心陀羅尼呪)를 받았고, 이를 듣고 초선에서 여덟 번째 단계로 나아가 천 개의 손과 눈을 갖게 되었다고 한다. "그 오랜 시대부터 저는 이 다라니를 지켜왔습니다. 그 결과 저는 항상 부처님이 계신 곳에서 태어났습니다. 게다가 저는 결코 모태에서 태어난 적이 없고 항상 연꽃으로부터 화생합니다." 당나라 시대의 유림굴 간쑤성, 중국의 천수관음상.">

당나라 시대의 유림굴 간쑤성, 중국의 천수관음상.">

관세음보살은 이 다라니를 지키고자 하는 이들에게 10가지 서원을 세워 자비심을 일으키라고 요청한다.

> 자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 모든 법을 빠르게 배우게 하소서.

> 자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 지혜의 눈을 신속히 얻게 하소서.

> 자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 모든 중생을 신속히 구제하게 하소서.

> 자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 방편을 신속히 얻게 하소서.

> 자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 반야 배를 신속히 타게 하소서.

> 자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 고해를 신속히 건너게 하소서.

> 자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 계율과 선정의 길을 신속히 얻게 하소서.

> 자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 열반의 산에 신속히 오르게 하소서.

> 자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 무위의 집에 신속히 들어가게 하소서.

> 자비로운 관세음보살께 귀의합니다, 제가 법신을 신속히 성취하게 하소서.

> 만약 제가 칼산에 직면한다면, 자연스럽게 무너지게 하시고, 만약 제가 맹렬한 불길에 직면한다면, 자연스럽게 타 없어지게 하시고, 만약 제가 지옥에 직면한다면, 자연스럽게 사라지게 하시고, 만약 제가 아귀에 직면한다면, 자연스럽게 배부르게 하시고, 만약 제가 아수라에 직면한다면, 그 악한 마음이 점차 온순해지게 하시고, 만약 제가 동물에 직면한다면, 자연스럽게 큰 지혜를 얻게 하소서.

이후 아미타불의 명호를 부르라 한다.

관세음보살은 다라니 암송으로 악한 윤회를 피하고, 부처의 국토에 태어나며, 무한한 삼매와 웅변을 얻고, 현세의 소원을 이루며, 여성의 경우 남자가 될 수 있다고 맹세한다. 단, 진실해야 혜택을 얻는다.

이 다라니는 다섯 가지 죄나 십악(살생, 도둑질, 음행, 거짓말, 아첨 또는 무책임한 말, 비방, 이중성, 탐욕, 분노, 어리석음 또는 그릇된 견해)과 같은 중죄를 제거하고, 84,000가지 질병을 치료하며, 열다섯 가지 좋은 환생(예: 덕망 있는 왕의 통치, 충분한 재물, 부처를 뵙고 법을 들음)과 열다섯 가지 악한 죽음(예: 자살, 전쟁, 기아)을 피하게 한다.

관세음보살이 다라니를 읊자 땅이 흔들리고, 하늘에서 꽃비가 내리며, 부처들이 기뻐하고, 이교도들이 두려워하며, 참석자들이 깨달음을 얻는다. 범천의 질문에 관세음보살은 다라니의 영적, 세속적 이점을 설명하고, 천신, 나가, 야차에게 다라니 수호자들을 보호하라는 게송을 읊는다.

밀교 경전처럼, 이 경전은 의례적 문제에 관심을 보인다. 사다나의 일부로, 신성한 공간 구축에 대한 지침이 제공된다. 다라니는 칼, 정수, 흰 겨자씨, 깨끗한 재, 오색 실 등에 21번 읊조려 경계를 표시한다. 이 경전은 난산 완화, 어둠 공포증 및 뱀 물림 치료, 중국 문화의 유령이나 사천왕 명령, 외침/자연재해 방지 등 다양한 처방을 제공한다.

경전은 천수천안 관세음보살의 40개 수인을 식별하고, 각 이점을 밝힌다. 수인은 바가바드다르마 버전에서 구두로만 설명되며, 그림 묘사는 불공 버전(T. 1064)에 있다. 중국 후난성 창사에 있는 천수천안 구이산 관음.">

중국 후난성 창사에 있는 천수천안 구이산 관음.">

4. 판본

베트남">

베트남">

이 다라니에는 다양한 판본이 존재하며, 크게 짧은 본과 긴 본의 두 가지 버전으로 분류할 수 있다.

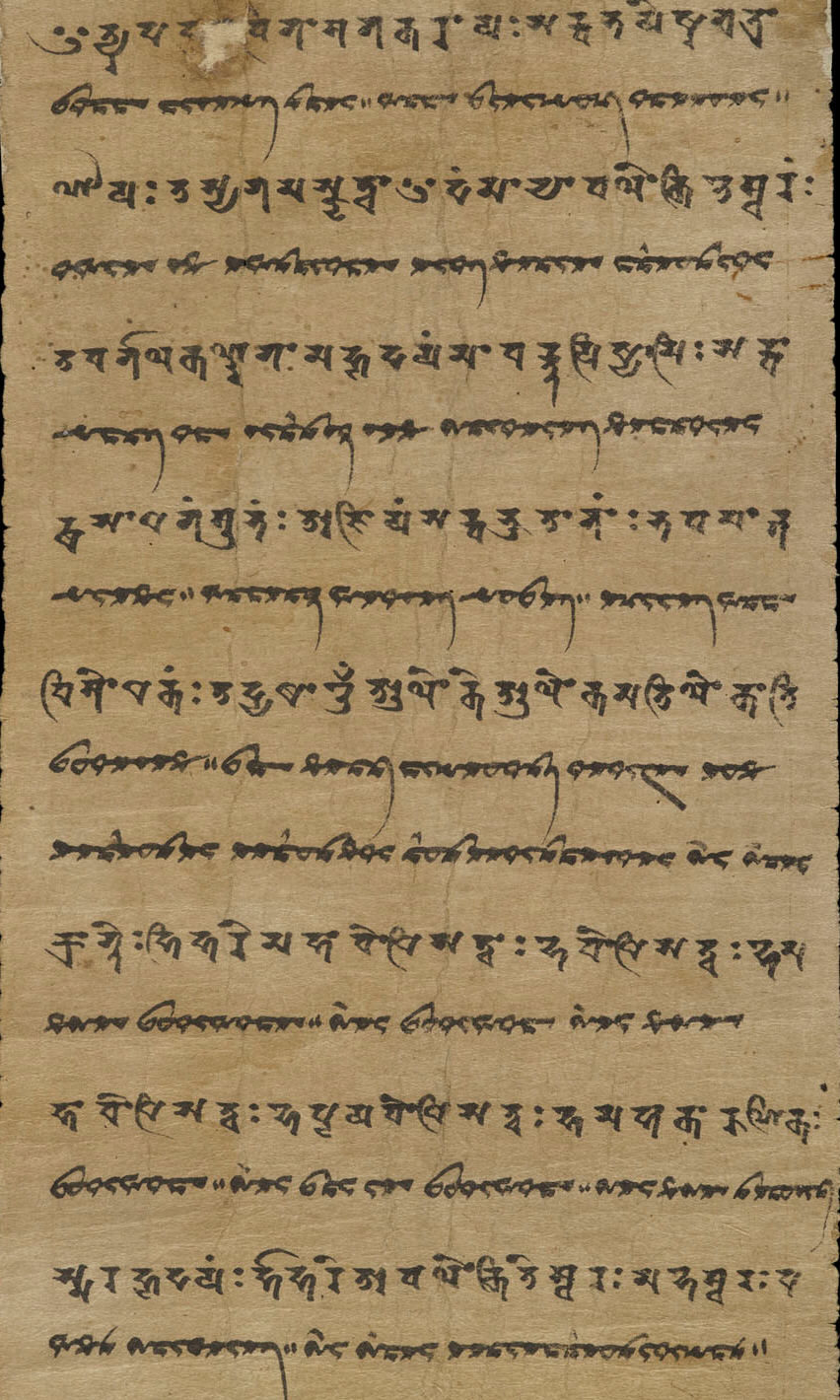

텍스트를 나누는 방식과 몇 가지 (아주 작은) 단어의 차이를 제외하면, 중국, 베트남 및 일본의 다라니 버전은 실질적으로 동일하며, Bhagavaddharma의 축약본(T. 1060) 및/또는 Amoghavajra의 유사한 번역(T. 1113b)에 기반하고 있다. 대영 도서관, Or.8212/175) 8세기 신묘장구대다라니의 긴 버전 필사본의 일부로, 후기 브라흐미/싯담 및 소그드 문자로 쓰여졌다.">

대영 도서관, Or.8212/175) 8세기 신묘장구대다라니의 긴 버전 필사본의 일부로, 후기 브라흐미/싯담 및 소그드 문자로 쓰여졌다.">

다음 산스크리트어 텍스트는 비교를 위해 개요 형식으로 정리되었다.

# 아모가바지라(Amoghavajra)의 산스크리트어 (T. 1113b; 수신된 텍스트의 철자)

# 둔황에서 발견된 다라니의 파편 필사본(Pelliot chinois 2778)

# 로케쉬 찬드라(Lokesh Chandra, 1988)가 바가바드다르마(Bhagavaddharma)와 아모가바지라(Amoghavajra)를 기반으로 재구성한 다라니의 표준 텍스트

# 한국어 번역본의 산스크리트어 원문

# 바즈라보디(Vajrabodhi)의 산스크리트어 (T. 1061; 수신된 텍스트의 철자)

# 둔황에서 발견된 다라니의 산스크리트어-소그드 문자 필사본 (Or. 8212/175; 필사본의 철자, 부분)

# 로케쉬 찬드라(Lokesh Chandra, 1988)가 바즈라보디(Vajrabodhi)를 기반으로 재구성한 다라니의 더 긴 텍스트

{| class="wikitable mw-collapsible"

! colspan="4" | 축약본

! colspan="3" | 확장본

|-

!아모가바지라(Amoghavajra)

(T. 1113b)

! 둔황

(MS. Pelliot chinois 2778)

! 바가바드다르마(Bhagavaddharma) + 아모가바지라(Amoghavajra) 재구성 텍스트 (찬드라(Chandra))

! 한국어 텍스트

! 바즈라보디(Vajrabodhi)

(T. 1061)

! 둔황

(대영 도서관, Or. 8212/175)

! 바즈라보디(Vajrabodhi)의 구성 텍스트 (찬드라(Chandra))

|-

|나무 라트나 트라야야(namo ratna-trayāya)

|나무 라트나 트라야야(namo ratna-trayāya)

|나무 라트나 트라야야(namo ratna-trayāya)

|나무 라트나 트라야야(namo ratna-trayāya)

|나무 라트나 트라야야(namo ratna-trayāya)

|࿓[나무 라트나트라야야(namo ratnatrayāya)

|나무 라트나 트라야야(namo ratna-trayāya)

|-

|나마 아리야발로키테스바라야 보디사트바야 마하사트바야 마하카루니카야(nama āryāvalokiteśvarāya bodhisatvāya mahāsatvāya mahākāruṇikāya)

|나마흐 아리야발로키테스바라야 보디사트바야 마하사트바야 마하카루니카야(namaḥ āryāvalokiteśvarāya bodhisatvāya mahāsatvāya mahākāruṇikāya)

|나마 아리야발로키테스바라야 보디사트바야 마하사트바야 마하카루니카야(nama āryĀvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya)

|나마 아리야발로키테스바라야 보디사트바야 마하사트바야 마하카루니카야(nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya)

|나마흐 아리야발로키테스바라야 보디사트바야 마하사트바야 마하카루니카야(namaḥ āryāvalokiteśvarāya bodhisatvāya mahāsatvāya mahākāruṇikāya)

|나마흐 아리야발로키테 스바라야 보디 사트바야 마하 사트바야 마하 카루니카]야흐(namaḥ āryāvalokite śvarāya bodhi satvāya mahā satvāya mahā kāruṇikā)

|나마 아리야발로키테스바라야 보디사트바야 마하사트바야 마하카루니카야(nama āryĀvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya)

|-

|

|

|

|

|사르바 반다나 체다나 카라야 사르바 바바 사무드람 숙샤나 카라야 사르바 비야디 프라사마나 카라야 사르베티튜반드라바 비나사나 카라야(sarva-bandhana-cchedana-karāya sarva-bhava-samudraṃ sukṣaṇa-karāya sarva-vyadhi-praśamana-karāya sarvetityubhandrava-vināśana-karāya)

|사르바 바암드하나 체다나 카라야흐 사르바 바바 사무슈레 체샤나 카라야흐 사르바 비야디 프라사마나 카라야흐 사르바 이튜 파드라바 비나사나 카라야흐(sarva baṃndhana cchedana karāyaḥ sarva bhava samuṣre ccheṣaṇa karāyaḥ sarva vyadhi praśamana karāyaḥ sarva ityu padrava vināśana karāyaḥ)

|사르바 반다나 체다나 카라야 사르바 바바 사무드라 쇼사나 카라야 사르바 비야디 프라사마나 카라야 사르베티 업드라바 비나사나 카라야(sarva-bandhana-cchedana-karāya sarva-bhava-samudra-śoṣaṇa-karāya sarva-vyādhi-praśamana-karāya sarv-ety-upadrava-vināśana-karāya)

|-

|옴 사르바 바예슈 다나 다샤 나모스크리타 이모 아리야바루키테스바람 다바 나모 나라키디(oṃ sarva-bhayeṣu dhana dasya namoskṛta īmo āryābarukiteśvaraṃ dhava namo narakidhi)

|옴(아움¿) 사르바 바예슈 트랄라카라야 타샤 메 나마 스크리트바 이맘 아리야발로키테 스바라 타바 닐라칸타 나마(oṃ(auṃ¿) sarva bhayeṣu trālākaraya tasya me nama skṛtvā imam̐ āryāvalokite śvara tava nīlakāṇṭha nama)

|옴 사르바 바예슈 트라나 카라야 타샤 나마스크리트바 이맘 아리야발로키테스바라 스타바남 닐라칸타 나마(oṃ sarva-bhayeṣu trāṇa-karāya tasya namaskṛtvā imaṃ āryāvalokiteśvara-stavanaṃ Nīlakaṇṭha-nāma)

|옴 사르바 바예슈 트라나 카라야 타스마이 나마스크리트바 이맘 아리야발로키테스바라 스타밤 닐라칸타 나마(oṃ sarva-bhayeṣu trāṇa-karāya tasmai namaskṛtvā imaṃ āryāvalokiteśvara-stavaṃ Nīlakaṇṭha-nāma)

|사르바 바예슈요 트라나 카라야 타스마이 나마스크리트바 이나마리야발로키테스바라 바시탐 니라칸타베 나마(sarva-bhayeṣyo trāṇa-karāya tasmai namaskṛtvā inamāryāvalokiteśvara-bhāṣitaṃ nirakaṃṭabhe-nāma)

|사르바 바예슈 느라트라나야흐 타샤 나마스크리트바 이다마 마리야발로키테스바람흐 바바 닐라칸다 나마(sarva bhayeṣu nratrāṇāyaḥ tasya namaskṛtvā idaṃ māryāvalokiteśvaraṃḥ bhava nīlakaṇḍa nāma)

|사르바 바예슈 트라나 카라야(sarva-bhayeṣu trāṇa-karāya)

타스마이 나마스크리트바 이맘 아리야발로키테스바라 바시탐 닐라칸타 나마(tasmai namaskṛtvā imaṃ āryĀvalokiteśvara-bhāṣitaṃ Nīlakaṇṭha-nāma)

|-

|헤리마 바다샤메 사르바 아타두 슈툼(herima vadhaṣame sarva-athadu śutuṃ)

|흐리다야 마바르타 이샤미 사르바르타 사다남 슈루탐(hṛdaya māvartta yiṣyāmi sarvārtha sādhanaṃ śrūtaṃ)

|흐리다얌 바르타이샤미 사르바르타 사다남 슈밤(hṛdayaṃ vartayiṣyāmi sarvārtha-sādhanaṃ śubhaṃ)

|흐리다얌 바르타이샤미 사르바르타 사다남 슈밤(hṛdayaṃ vartayiṣyāmi sarvārtha-sādhanaṃ śubhaṃ)

|흐리다야마 브라타이치샤미 사르바타 사다카암 슈바암(hṛdayama vratayicchyāmi sarvātha-sadhakaṃ śuvaṃ)

|흐리다얌 마바르타 이샤미흐 사르바르타 사다남 슈바암흐(hṛdayaṃ māvartta yiṣyāmiḥ sarvārtha sādhanaṃ śūbhaṃḥ)

|흐리다얌 바르타이샤미 사르바 아르타 사다카암 슈밤(hṛdayaṃ vartayiṣyāmi sarv-ārtha-sādhakaṃ śubhaṃ)

|-

|아제얌 사르바 부타나마 바가 마 바 두두(ajeyaṃ sarva-bhutanama vaga ma va dudu)

|아지얌 사르바 부타남 바바마(ajiyaṃ sarva bhūtanāṃ bhavamā)

|아제얌 사르바 부타남 바바 마르가 비쇼다캄(ajeyaṃ sarva-bhutānāṃ bhava-mārga-viśodhakam)

|아제얌 사르바 부타남 바바 마라 비쇼다캄(ajeyaṃ sarva-bhutānāṃ bhava-mara-viśodhakaṃ)

|아지얌 사르바 부타남 바바 마라 비슈다카암 (ajiyaṃ sarva-bhutānāṃ bhava-mara-viśuddhakaṃ )

|아지얌 사르바 부타나암흐 바바 마르가 비쇼다카암흐(ajiyaṃ sarva bhūtānāṃḥ bhava mārga viśodhakaṃḥ)

|아제얌 사르바 부타남 바바 마르가 비쇼다캄(ajeyaṃ sarva-bhutānāṃ bhava-mārga-viśodhakaṃ)

|-

|타디야타(TADYATHĀ)

|

|타디야타(TADYATHĀ)

|타디야타(TADYATHĀ)

|타디야타(TADYATHĀ)

|타디야타(tadyathā)

|타디야타(TADYATHĀ)

|-

|옴 아발로카 로카테 카레테 에 흐레 마하보디사트바 사르바2(oṃ avaloka lokāte karate e hṛe mahābodhisatva sarva2)

|

|옴 아팔로카 로카티크란타 에히 하레 마하보디사트바 사르파 사르파(oṃ apaloka lokātikrānta ehi Hare mahābodhisattva sarpa-sarpa)

|옴 알로케 ( = 알로카 에) 알로카마티 로카티크란타 에히에히 하레 마하보디사트바(oṃ āloke ( = āloka e) āloka-mati lokātikrānta ehy-ehi Hare mahābodhisattva)

|옴 알로케 알로카마티 로카티크람테 헤 하레 아리야발로키테스바라 마하보디사트바(oṃ āloke āloka-mati lokātikraṃte he hare āryāvalokiteśvara mahābodhisattva)

|옴 알로케 알로카 마티 로카티 크란테흐 히하레 마하 보디사트바흐(oṃ āloke āloka mati lokāti krānteḥ hihare mahā bodhisatvāḥ)

|옴 알로카 에 알로카마티 로카티크란타 에히 하레 아리야발로키테스바라 마하보디사트바(oṃ āloka e āloka-mati lokātikrānta ehi Hare āryĀvalokiteśvara mahābodhisattva)

|-

|

|

|

|

|헤 보디사트바 헤 마하보디사트바

헤 비리야보디사트바 헤 마하카루니카(he bodhisatva he mahāvodhisatva

he viryabodhisatva he mahākāruṇikā)

|헤 보디사트바흐 헤 마하 보디사트바흐 헤 프리야 보디사트바흐 헤 마하 카루니카흐(he bodhisatvaḥ he mahā bodhisatvaḥ he pṛya bodhisatvaḥ he mahā kāruṇikaḥ)

|헤 보디사트바 헤 마하보디사트바

헤 비리야 보디사트바 헤 마하카루니카(he bodhisattva he mahābodhisattva

he virya-bodhisattva he mahākāruṇikā)

|-

|말라2 마마 흐레다얌(mala2 mama hṛedayaṃ)

|

|스마라 스마라 마마 흐리다얌(smara smara mama hṛdayam)

|스마라 스마라 흐리다얌(smara smara hṛdayam)

|스미라 흐리다얌(smīra hṛdayaṃ)

|스마라 흐리다얌흐(smara hṛdayaṃḥ)

|스마라 흐리다얌(smara hṛdayaṃ)

|-

|

|

|

|히 히 하레 아리야발로키테스바라 마헤스바라 파라마마이트라-치타 마하카루니카(hi hi hare āryāvalokiteśvara maheśvara parama-maitra-citta mahākāruṇikā)

|히 히 하레 아리야발로키테스바라 마헤스바라 파라마트라-치타 마하카루니카(hi hi hare āryāvalokiteśvara maheśvara paramatra-citta mahākāruṇikā)

|히하레 아발로키테 스바라흐 마헤스바라흐 파라 마이트라 치타흐 마하 카루니카흐(hīhare avalokite śvaraḥ maheśvaraḥ para maitra citaḥ mahā kāruṇikaḥ)

|에히에히 하레 아리야발로키테스바라 마헤스바라 파라마르타-치타 마하카루니카(ehy-ehi Hare āryĀvalokiteśvara Maheśvara paramārtha-citta mahākāruṇikā)

|-

|쿠루2 카르마암(kuru2 karmaṃ)

|

|쿠루쿠루 카르마(kuru-kuru karma)

|쿠루쿠루 카르마(kuru-kuru karma)

|쿠루쿠루 카르마암(kuru-kuru karmaṃ)

|쿠루×2 카르마암흐(kūru×2 karmaṃḥ)

|쿠루쿠루 카르마(kuru-kuru karma)

|-

|

|

|

|사다야사다야(sādhaya-sādhaya)

|사다야사다야 비디얌(sadhaya-sadhaya viddhyaṃ)

|사다야×2 비디얌(sādhaya×2 vidyāṃ)

|사다야사다야 비디얌(sādhaya-sādhaya vidyam)

|-

|

|

|

|데히데히 메 바라암 카마암(dehi-dehi me varaṃ kamaṃ)

|니헤니헤 타바람 카마암(ṇihe-ṇihe tavaraṃ kamaṃ)

|데히 데히 메 베라암흐 카마 dg아마암흐(dehi dehi me veraṃḥ kāma dgāmaṃḥ)

|데히데히 트바람 카마암(dehi-dehi tvaraṃ kāmam)

|-

|

|

|

|

|가마 비가마 시다 유게스바라(gama vigama siddha-yugeśvara)

|비디얌 dg아마암 비샤흐 시다요기 스바라(vidyaṃ dgāmaṃ viśaḥ siddhayogī śvaraḥ)

|가마 비항가마 비가마 시다요게스바라(gama vihaṇgama vigama siddha-yogeśvara)

|-

|두루2 바자야테 마하바자야테(dhuru2 vajayate mahāvajayate)

|

|두루두루 비자야테 마하비자야테(dhuru-dhuru vijayate mahāvijayate)

|두루두루 비자야테 마하비자야테(dhuru-dhuru vijayate mahāvijayate)

|두루두루 비야트니 마하비얀티(dhuru-dhuru viyatni mahāviyanti)

|두루×2 비야암티 마하 비야암티흐(dhuru×2 viyaṃnti mahā viyaṃntiḥ)

|두루두루 비얀타 에 마하 비얀타 에(dhuru-dhuru viyanta e mahā-viyanta e)

|-

|다라2 드리니 라야(dhara2 dhiriṇi-rāya)

|

|다라다라 다라니 라자(dhara-dhara dharāṇi-rāja)

|다라다라 다라님다레스와라(dhara-dhara dharāṇiṃdhareśvara)

|다라다라 다레 인드레스와라(dhara-dhara dhare indreśvara)

|다라×2 다레 느드레스와라흐(dhara×2 dhare ndreśvaraḥ)

|다라다라 다렌드레스와라(dhara-dhara dharendreśvara)

|-

|찰라찰라 마마 바마라 숙테 레(cala-cala mama vamara-sukte le)

|

|찰라찰라 마마 비말라 무르떼 레(cala-cala mama vimala-mūṛtte re)

|찰라찰라 말라 비말 아말라 무르떼(cala-cala malla vimal-āmala-mūṛtte)

|찰라찰라 말라 비말 아마라(cala-cala vimalamara)

|찰라 비말라 말라 무르떼흐(cala vimalā mala mūrtteḥ)

|찰라찰라 비말 아마라(cala-cala vimal-āmala)

|-

|

|

|

|

|아리야발로키테스바라 지나 크리쉬니 자타 마쿠타 바라암마 프라람마 비람마 마하시다 비디야다라(āryāvalokiteśvara jina kṛṣṇi-jaṭā-makuṭa varaṃma praraṃma viraṃma mahāsiddha-vidyādhara)

|아리야발로키테 스바라 지지 크리슈나 자테 마쿠타 발람므르바 프라라 람바암흐 마하 시다 비디야 다라흐(āryāvalokite śvarā jīji kṛṣṇa jaṭe makūṭā valaṃmṛvā prala mbaṃḥ mahā siddha vidyā dharaḥ)

|아리야발로키테스바라 지나

크리슈나 자타 마쿠타 아바라마 프라라마 비라마 마하시다 비디야다라(āryĀvalokiteśvara Jina

kṛṣṇa-jaṭā-makuṭā 'varama prarama virama mahāsiddha-vidyādhara )

|-

|

|

|

|

|바라 바라 마하바라(vara vara mahāvara)

|발라×2 마하 발라흐(bala×2 mahā balaḥ)

|발라발라 마하발라(bala-bala mahābala)

|-

|

|

|

|

|발라 발라 마하발라(bala bala mahābala)

|말라×2 마하 말라흐(mala×2 mahā malaḥ)

|말라말라 마하말라(malla-malla mahāmalla)

|-

|

|

|

|

|차라 차라 마하차라 (cara cara mahācara )

|찰라×2 마하 찰라(cala×2 mahā cala)

|찰라찰라 마하찰라(cala cala Mahācala)

|-

|

|

|

|

|크리슈니브르나 디르가 크리슈나팍샤 디르가타나 (kṛṣṇivṛṇa dīrgha kṛṣṇipakṣa dīrghatana )

|크리슈나 바르나 크리슈나 팍샤흐 니르가타나흐(kṛṣṇa varṇa kṛṣṇa pakṣaḥ nirghātanaḥ)

|크리슈나바르나 디르가 크리슈나팍샤니르가타나(kṛṣṇa-varṇa dīrgha-kṛṣṇa-pakṣa-nirghātana)

|-

|

|

|

|

|헤 파드마스티 (he padmahasti )

|헤 파드마 하스타흐(he padma hastaḥ)

|헤 파드마-하스타(he padma-hasta)

|-

|

|

|

|

|차라 차라 디샤찰레스바라 (cara cara diśacaleśvara )

|차라×2 니샤 차레 스바라흐(cara×2 niśā care śvaraḥ)

|차라 차라 니샤차레스바라(cara cara niśācareśvara)

|-

|에헤에헤 신다2 아르샴 프라찰리(ehe-ehe cinda2 arṣam pracali)

|

|에히에히 크리슈나-사르파-오파비타(ehy-ehi kṛṣṇa-sarp-opavīta)

|에히에히 로케스바라(ehy-ehi Lokeśvara)

|크리슈니사라파 크리타 야지오파비타 에히에헤 마하-바라하-무카(kṛṣṇi-sarapa-kṛta-yajyopavita ehy-ehe mahā-varaha-mukha)

|크리슈나 사르파 크리타야 지뇨파 비타흐 에히아히 마하 바라하 무카흐(kṛṣṇa sarpa kṛtaya jṇopa vītaḥ ehyahi mahā varāha mukhaḥ)

|크리슈나-사르파-크리타-야즈뇨파비타

에히에히 마하바라하-무카(kṛṣṇa-sarpa-kṛta-yajñopavīta

ehy-ehi mahāVarāha-mukha)

|-

|

|

|

|

|트리푸라-다하네스바라 나라야나-바루파-바라-마르가-아리(tripūra-dahaneśvara narayaṇa-varupa-vara-marga-ari)

|마하 트리푸라 다하네 스바라흐 나라야나 루파 발라 베가 다리흐(mahā tṛpura dahane śvaraḥ nārāyana rūpa bala vega dharīḥ)

|트리푸라-다한-에스바라 나라야나-발로파발라-베샤-다라(Tripura-dahan-eśvara Nārāyaṇa-balopabala-veśa-dhara)

|-

|

|

|

|

|헤 니라칸타(he nirakaṃṭa)

|헤 닐라칸다흐(he nīlakaṇḍaḥ)

|헤 닐라칸타(he Nīlakaṇṭha)

|-

|

|

|

|

|헤 마하카라 하라하라-비샤-니르지타(he mahākāra harahara-viṣa-nirjita)

|헤 마하 할라 할라 비샤흐 니르조타(he mahā hālā hala viṣaḥ nirjjotā)

|헤 마하카라 할라할라-비샤 니르지타(he Mahākāla hālāhala-viṣa nirjita)

|-

|바샤바샴 프라샤야(vaṣa-vaṣaṃ praśaya)

|

|비샤비샴 프라나샤야(viṣa-viṣaṃ praṇāśaya)

|라가-비샴 비나샤야(rāga-viṣaṃ viṇāśaya)

|로카샤 라가-비샤-비나사나(lokasya rāga-viṣa-vināśana)

|로카샤 라가 비샤 비나사나흐(lokasya rāga viṣā vināśanaḥ)

|로카샤 라가-비샤 비나사나(lokasya rāga-viṣa vināśana)

|-

|

|

|

|드베샤-비샴 비나샤야(dveṣa-viṣaṃ viṇāśaya)

|드비샤-비샤-비나사나(dviṣa-viṣa-vināśana)

|드베샤 비샤 비나사나흐(dveṣa viṣa vināśanaḥ)

|드베샤-비샤-비나사나(dveṣa-viṣa-vināśana)

|-

|

|

|

|모하-잘라-비샴 비나샤야(moha-jāla-viṣaṃ viṇāśaya)

|무하-비샤-비나사나(muha-viṣa-vināśana)

|모하 비샤 비나사나흐(moha viṣa vināśanaḥ)

|모하-비샤-비나사나(moha-viṣa-viṇāśana)

|-

|후루2 마라(huru2 mara)

|

|훌루훌루 말라(hulu-hulu Malla)

|훌루훌루 말라(hulu-hulu malla)

|훌루훌루 마라(hulu-hulu mara)

|훌루×2 말라(hulu×2 mālā)

|훌루훌루 말라(hulu-hulu malla)

|-

|후루2 [흐리](huru2 [hri])

|

|훌루훌루 하레(hulu-hulu Hare)

|훌루 하레 파드마나바(hulu Hare Padmanābha)

|훌루 할레 마하-파드마나바(hulu hale mahā-padmanābha)

|후루흐 하라×2 마하 파드마 나바흐(huruḥ hara×2 mahā padma nābhaḥ)

|훌루 하레 마하-파드마나바(hulu Hare Mahā-Padmanābha)

|-

|사라2 시리2 수루2(sara2 siri2 suru2)

|

|사라사라 시리시리 수루수루(sara-sara siri-siri suru-suru)

|사라사라 시리시리 수루수루(sara-sara siri-siri suru-suru)

|사라사라 시리시리 수루수루 무루무루(sara-sara siri-siri suru-suru muru-muru)

|사라×2 시리×2 수루×2(sara×2 siri×2 suru×2)

|사라사라 시리시리 수루수루 무루무루(sara-sara siri-siri suru-suru muru-muru)

|-

|보디야2 보다야2 마이트리야 나라칸디(bodhiya2 bodhaya2 maitriya Narakindi)

|

|보디야보디야 보다야보다야 마이트리야 닐라칸타(bodhiya-bodhiya bodhaya-bodhaya maitriya Nīlakaṇṭha)

|부드야부드야 보다야보다야 마이트리야 닐라칸타(buddhya-buddhya bodhaya-bodhaya maitriya Nīlakaṇṭha)

|부드야부드야 보드다야보드다야 마이테-니라칸타(buddhya-buddhya boddhaya-boddhaya maite-nirakaṃṭa)

|부드야×2 보다야×2 보다야 미티흐 닐라칸다흐(budhya×2 bodhaya×2 bodhayā mitiḥ nīlakaṇḍaḥ)

|부드야부드야 보다야보다야 보다야 마이트리야 닐라칸타(budhya-budhya bodhaya-bodhaya bodhayā maitriya Nīlakaṇṭha)

|-

|

|

|

|

|에히에헤 마마 스티타-시야마-무카(ehy-ehe mama sthita-syiṃha-mukha)

|에히아히 바마 스티타 시마 무카흐(ehyahiḥ vāma sthita siṃha mukhaḥ)

|에히에히 바마-스티타-시마-무카(ehy-ehi vāma-sthita-Siṃha-mukha)

|-

|

|

|

|

|하사 하사 무차 무차 마하타타하삼(hasa hasa muṃca muṃca mahāṭāṭahasaṃ)

|하사×2 무차×2 마하 타타 하사흐(hasa×2 muṃca×2 mahā ṭāṭṭa hāsaḥ)

|하사하사 문차문차 마하타하삼(hasa-hasa muñca-muñca mahāṭṭahāsam)

|-

|

|

|

|

|에히에헤 팜 마하 시다 요게스바라(ehy-ehe paṃ mahā siddha-yugeśvara)

|에히에히 마하 시다요기 스바라흐(ehyehi mahā siddhayogī śvaraḥ)

|에히에히 보 마하시다-요게스바라(ehy-ehi bho mahāsiddha-yogeśvara)

|-

|

|

|

|

|사나 사나 바체 사다야 사다야 비디얌(saṇa saṇa vāce sadhaya sadhaya viddhyaṃ)

|하나×2 바코 사다야×2 비디양(haṇa×2 vāco sādhaya×2 vidyāṃ)

|바나바나 바참

사다야사다야 비디얌(bhaṇa-bha

4.1. 한역본

현재 동아시아 대부분에서 표준으로 여겨지는 텍스트는 더 짧은 버전으로, 특히 '천수천안 관세음보살 광대원만무애대비심다라니경'(; T. [http://tripitaka.cbeta.org/T20n1060 1060], K. 0294)으로, 650년에서 660년 사이에 서인도 출신의 승려 바가바드다르마(, 출생 및 사망 연도 미상)가 번역한 것이다. 바가바드다르마는 7세기 중엽경 서인도에서 중국으로 온 승려이며, 그가 번역한 2개의 한역 불경은 모두 천수관음(千手觀音, T. 1059, 1060)에 관한 것이다. 이 중 '천수천안 관자재보살 광대원만 무애대비심 다라니경'은 650년에서 661년 사이에 호탄에서 만들어졌다. 그의 번역본의 인기는 8세기 경의 둔황(Dunhuang) 사본에 의해 증명된다.

오늘날 중국 간쑤성에 있는 둔황의 실크로드에서 12개의 중국어 니라칸타 로케슈바라 텍스트가 발견되었다. 텍스트 중 하나에는 "서인도의 사마나 바가바드다르마가 호탄에서 번역했다."(西天竺伽梵達摩沙門於于闐譯)라는 발문이 있다. 이 번역의 배경은 바가바드다르마가 Nīlakaṇṭha라는 단어를 산스크리트어의 중앙아시아 형태인 '나라킨디'()로 렌더링한 것으로 명백하다.

당나라 시대부터 다라니를 암송하여 기적을 일으킨다는 다양한 일화가 나타났다. 다라니의 효험이 널리 알려지면서, 다라니의 내용이 새겨진 다라니비(dhāraṇī pillars)가 세워지기 시작했으며, 가장 오래된 것은 서기 871년의 것이다. 경전과 다라니는 모두 승려와 재가 신도들 사이에서 유통되었으며, 경전을 베껴 쓰거나 신도들이 종교적 공덕을 얻기 위해 위탁하여 사본을 만들었다.

바가바드다르마의 경전이 이후에 인기를 얻게 된 이유는 다른 번역본에 비해 상대적으로 단순했기 때문으로 여겨진다. 또한, 바가바드다르마의 번역본은 십대서원과 15가지 좋은 죽음의 축복, 15가지 나쁜 죽음으로부터의 보호에 대한 내용을 포함하는 유일한 번역본이다. 다라니가 죽음에 대한 구체적인 힘을 갖고 있다는 점과 관세음보살의 서원의 포괄성이 대중에게 어필했을 수도 있다. 이 경전이 큰 인기를 얻었기 때문에, '대비'(大悲, 'Great Compassionate One')라는 수식어는 당나라 시대부터 특히 '사하스라-부자'(sahasra-bhuja) 관세음보살과 동일시되었다.

다라니의 다른 주목할 만한 중국어 버전은 다음과 같다.

* 금강승 불교 스승 금강지에 의해 또는 그에게 귀속된 두 가지 버전: (1) '천수천안 관세음보살 광대원만무애대비심다라니주본'(; T. [http://tripitaka.cbeta.org/T20n1061_001 1061]) 및 (2) '금강정유가 청경대비왕 관자재 염송의궤'(; [http://tripitaka.cbeta.org/T20n1112 T. 1112]) 전자는 다라니의 중국어 음역과 해당 산스크리트어 버전(싯담 문자)을 포함하고, 후자는 금강승 의례 매뉴얼이다.

* 금강지의 제자 불공에 의해 또는 그에게 귀속된 다라니의 세 가지 버전: (1) 천수천안 관세음보살대비심다라니(; T. [http://tripitaka.cbeta.org/T20n1064 1064])는 바가바드다르마의 버전에서 발췌한 것으로, 각기 고유의 만트라를 가진 천수관음의 40개의 손(40개는 1,000개의 전체 수량을 의미)에 대한 각주와 설명이 함께 제공된다. (2) 청경관자재보살심다라니경 (; T. [http://tripitaka.cbeta.org/T20n1111 1111])는 새로운 음역이며, 청경관자재의 도상학 및 그의 특정한 수인을 설명하고 있다. 그리고 (3) 대자대비 구고 관세음 자재왕보살 광대원만무애자재 청경대비심다라니 (; T. [http://tripitaka.cbeta.org/T20n1113B 1113b])는 산스크리트어(싯담)-중국어 대역 버전으로 주석이 달려있다.

* 14세기 지공 (, 1363년 사망)의 다라니 버전으로, 제목은 관자재보살 광대원만무애대비심다라니(; T. [http://tripitaka.cbeta.org/T20n1113A 1113a]) 지공의 텍스트는 앞서 언급된 버전과 달리 다라니의 더 긴 형식을 기반으로 한다.

또한 "천수관음"이라는 제목을 가진 텍스트가 있지만, 텍스트 내부에 완전히 다른 다라니가 특징이다.

* 627년과 649년 사이에 지통(智通중국어)이라는 승려가 만든 두 가지 번역본으로, 모두 천안천비 관세음보살 다라니신주경(; T. [http://tripitaka.cbeta.org/T20n1057a 1057a] 및 [http://tripitaka.cbeta.org/T20n1057b 1057b], Nj. 318)이다. 이것은 중국의 "천수관음" 경전 중 가장 오래된 것이다. 제목에도 불구하고 경전의 다라니는 다른 버전에서 발견되는 니라칸타 다라니와 완전히 다르다.

* 709년 북인도 승려 보리유지가 번역한 천수천안 관세음보살모 다라니신경(; T. 1058, Nj. 319) 보리유지의 버전에는 지통의 버전과 동일한 다라니가 포함되어 있다.

Bhagavaddharma(바가바드다르마)가 번역한 다라니의 한자는 다음과 같다.

불공(不空)(T. 1113b)이 귀의한 다라니는 다음과 같다.

> namaḥ ratnatrayāya / 南 無喝 囉 怛那 哆羅 夜 㖿(一)

> namo āryā / 南 無 阿 唎㖿(二)

> valokite śvarāya / 婆 盧 羯 帝 爍鉢 囉 㖿(三)

> bodhi satva vaya / 菩 提 薩 哆婆 㖿(四)

> mahā satva vaya / 摩 訶 薩 埵婆 㖿(五)

> mahā kāruṇikāya / 摩 訶 迦 嚧 昵 迦 㖿(六)

> oṃ 唵(七)

> sarvarbhaye / 薩 皤 囉 罰 曳(八)

> sutnatasya / 數 怛 那 怛 寫(九)

> namo skṛtva imaṃ āryā / 南 無 悉吉㗚 埵 伊 蒙 阿 唎耶(十)

> valokite śvara raṃdhava / 婆 嚧 吉 帝 室 佛 楞 馱 婆(十一)

> namo narakinḍi / 南 無 那 囉 謹 墀(十二)

> hriḥ maha vadhasame / 醯 唎 摩 诃 皤 哆 沙 咩(十三)

> sarva athadu yobhuṃ / 薩 婆 阿 陀 頭 輸 朋(十四)

> ajiyaṃ / 阿 遊 孕(十五)

> sarvasatā nama vastya namabhāga / 薩 婆 菩 哆 那 摩 婆 萨 哆 那 摩 縛 伽(十六)

> mārvdātuḥ / 摩 罰 特 豆(十七)

> tadyathā oṃ / 怛 姪 他(十八) 唵

> avalohe lokāte / 阿 波 盧 醯 盧 迦 帝(十九)

> karate / 迦 羅 帝(二十)

> ihriḥ / 夷 醯唎(二十一)

> mahā bodhisatva sarva(2) / 摩 訶 菩 提 薩 埵(二十二) 薩 婆 薩 婆(二十三)

> mala(2) mahemahe ṛdayaṃ / 摩 囉 摩 囉 摩 醯 摩 醯唎 馱 孕(二十四)

> kuru(2) karmaṃ / 俱 嚧 俱 嚧 羯 懞(二十五)

> dhuru(2) vjayate / 度 嚧 度 嚧 罰 闍 耶 帝 (二十六)

> mahā vjayate / 摩 訶 罰 闍 耶 帝(二十七)

> dhara(2) / 陀 羅 陀 羅(二十八)

> dhiriṇi / 地 利 尼(二十九)

> śvarāya / 室 佛 啰 耶(三十)

> cala cala / 遮 羅 遮 羅(三十一)

> mama / 摩 摩(弟子某甲受持)

> vmāra / 罰 摩 羅(三十二)

> muktele / 穆 帝 曬(三十三)

> ihe īhe / 伊 醯 移 醯(三十四)

> śina(2) / 室 那 室 那(三十五)

> araṣaṃ phraśali / 阿 囉參 佛囉 舍 利(三十六)

> vsa vsaṃ phraśaya / 罰 沙 罰 參 佛羅 舍 耶(三十七)

> huru(2) mara / 呼 嚧 呼 嚧 麼 囉(三十八)

> hulu(2) hrīḥ / 呼 嚧 呼 嚧 醯利 (三十九)

> sara(2) / 沙 囉 沙 囉(四十)

> siri(2) suru(2) / 悉 唎 悉 唎(四十一) 蘇 嚧 蘇 嚧(四十二)

> bodhiya(2) / 菩 提 㖿 菩 提 㖿(四十三)

> bodhaya(2) / 菩 提 耶 菩 提 耶(四十四)

> maiteriyā / 彌 帝唎 耶(四十五)

> narakinḍi / 那 囉 謹 墀(四十六)

> dhiriṣṇina payāmāna / 地 唎瑟 尼 那 波 夜 摩 那(四十七)

> svāhā siddhāyā / 娑婆 訶(四十八) 悉 陀 夜(四十九)

> svāhā mahā siddhāyā svāhā / 娑婆 訶(五十法語) / 摩 訶 悉 陀 夜 娑婆 訶

> siddha yoge / 悉 陀 喩 藝(五十二)

> śvarāya svāhā / 室皤 囉 耶 娑婆 訶(五十三)

> narakinḍi svāhā māranara / 那 囉 謹 墀(五十五) 娑婆 訶(五十六) 摩 囉 那 囉(五十七)

> svāhā / 娑婆 訶(五十八)

> sira siṃ amukhāya / 悉 囉 僧 阿 穆 佉 耶(五十九)

> svāhā sava maha asiddhāyā / 娑婆 訶(六十) 婆 摩 訶 悉 陀 夜(六十一)

> svāhā cakra asiddhāyā / 娑婆 訶(六十二) 者 吉囉阿 悉 陀 夜(六十三)

> svāhā / 娑婆 訶(六十四)

> padma kastāyā / 婆 摩 羯 悉哆 夜(六十五)

> svāhā / 娑婆 訶(六十六)

> narakinḍi vagaraya svāhā / 那 囉 謹 墀 皤 迦 囉 夜(六十七) 娑婆 訶(六十八)

> mavali śankrayā svāhā / 摩 婆 唎 勝 羯 夜(六十九) 娑婆 訶(七十)

> namaḥ ratnatrayāya / 南 無喝 囉 怛 那 多 囉 夜 耶(七十一)

> namo āryāvalokte śva / 南 無 阿 唎㖿(七十二) 婆 嚧 吉 帝(七十三) 爍皤

> rāya svāhā / 囉 夜(七十四) 娑婆 訶

> Oṃ sidhyantu mantra padāya svāhā / 唵悉殿都漫多囉跋陀耶娑婆訶

불공이 번역한 다른 텍스트는 다음과 같다.

> 曩謨(길게 발음)羅怛曩(합음)怛羅(합음)夜(길게 발음)也(삼보에 귀의)曩莫(머리 숙여 절함)阿(낮은 소리, 길게 발음)里也(합음)嚩路(길게 발음)枳帝(길게 발음)濕嚩(합음)囉(길게 발음)也(성스러운 관자재보살)冒(길게 발음)地薩怛嚩(합음)也摩賀(길게 발음)薩怛嚩(합음)也摩訶(길게 발음)迦(길게 발음)嚕抳迦也(대자비자)薩嚩滿(상성)馱曩砌(길게 발음)娜曩(끊어짐)迦羅(길게 발음)也(모든 속박을 끊음)薩嚩婆(낮은 소리)嚩(삼유)娑悶訥嚕(합음)醋灑拏(상성)迦羅也(삼유의 바다에서 벗어남, 모든 고통의 생사를 끊음)薩嚩弭也(합음)地鉢羅(합음)捨麼曩迦羅也(모든 질병을 없앰)薩吠底庾(합음)鉢捺囉(합음)嚩尾曩(길게 발음)捨曩迦羅也(모든 재앙을 끊음)薩嚩婆(길게 발음)曳(길게 발음)數怛囉(합음)拏也(두려움에서 구제)怛寫曩莫娑訖哩(합음)怛嚩(합음)伊娜麼(길게 발음)哩也(합음)嚩路(길게 발음)枳帝(길게 발음)濕嚩(합음)囉(저는 지금 저 성스러운 관자재를 숭배합니다.)多嚩𩕳(길게 발음)攞蹇綻(반절)曩摩(길게 발음)紇哩(합음)乃也(합음, 성스러운 청경 심진언)麼嚩多以灑(합음)弭(제가 지금 말합니다.)薩嚩他(이익)娑馱南輸(상성)𠰢(모든 이익을 성취하고 깨끗하게 함)阿逝(자비)問薩嚩步(길게 발음, 낮은 소리)多南(모든 귀신과 신에게 승리)婆縛沫㗚誐尾戍馱劍(본래 모든 것을 깨끗이 하는 도)怛儞也(합음)他(소위, 즉 설법)唵(여의륜에 해당)阿路計(광명)阿(지혜)路迦麼底(광명의 지혜)路迦(길게 발음)底訖𡃤(합음)帝(세상을 초월함)呬呬賀㘑(마왕을 칭찬함)摩賀(길게 발음)冐地薩怛嚩(합음)係冐(길게 발음)地薩怛嚩(합음)鉢哩(합음)也冐(길게 발음)地薩怛嚩(합음, 자비심이 깊은 보살을 칭찬함)係迦嚕(길게 발음)抳迦娑麼(합음)羅訖哩(합음)乃閻(자비심을 기억하는 진언을 칭찬함)呬呬(길게 발음)賀㘑阿哩也(합음)嚩路枳帝濕嚩(합음)囉(사자왕 관자재보살을 칭찬)摩係(길게 발음)濕嚩(합음)羅(대자재)跛羅摩每怛羅(합음)唧多(세상에서 가장 뛰어난 자비심)麼賀(길게 발음)迦嚕抳迦(대자비자)矩嚕羯摩(업을 짓고, 행함)娑馱也娑馱也尾淰(명성취 이후)禰呬(길게 발음, 함께)禰呬(길게 발음, 함께)禰呬銘嚩㘕(저의 소원)迦(길게 발음)懵(길게 발음)誐底(소망의 방편)尾怛誐麼(모두 뜻대로 됨)尾誐麼(숨겨진 것에서 벗어남)悉馱裕(길게 발음)儗(길게 발음, 의)濕嚩(합음)囉(요가 자재를 성취함)度嚕度嚕尾演底(머물고, 허공을 유희함)摩訶(길게 발음)尾演底(크게 허공을 유희함)馱羅馱羅馱連(길게 발음)捺連(합음)濕嚩(합음)囉(지탱하고, 지탱하며 제왕 자재)左攞左攞(움직임)尾麼攞(길게 발음)麼攞沒㗚(합음)帝(흔들리고, 티끌을 떠나고, 티끌을 떠난 몸)阿(낮은 소리)哩也嚩路枳帝濕嚩(합음)囉(길게 발음)爾曩訖哩(합음)史拏(성스러운 관자재보살의 코너는 가죽옷을 입었음)惹吒

4.2. 티베트어역본

티베트어에는 신묘장구대다라니의 긴 형태가 적어도 세 가지 버전이 존재한다. 9세기 중반에 초드럽(Chödrup, 초둡/Chos grub티베트어; 중국어: 法成 Fǎchéng)이라는 번역가가 중국어에서 번역한 버전이 있는데, 이는 현존하는 어떤 중국어 버전과도 정확히 일치하지 않고, 오히려 금강지(Vajrabodhi)의 버전과 유사하다. 이 다라니의 다양한 버전 중 가장 길고 완전하다. 초드럽의 번역보다 앞선 익명의 번역이 존재한다.

18세기에 창캬 롤페 도르제(Changkya Rölpé Dorjé, 창캬 롤페 도르제/Lcang skya Rol pa'i Rdo rje티베트어)에 의해 만들어진 세 번째 버전이 있다. 창캬 롤페 도르제의 텍스트는 지통(Zhitōng)의 텍스트를 티베트어 버전을 기반으로 재구성했다고 주장하지만, 실제로는 지통의 텍스트보다는 여러 곳에서 초드럽의 버전과 상당한 차이를 보이며 티베트어의 구절을 완전히 따른다.

경전 번역 승려 법성(초둡/ཆོས་གྲུབ티베트어, Chos-grub, 생몰년 미상)이 9세기 중반 경에 한역에서 티베트어로 중역했다고 전해지는 『성, 천수천안을 갖춘 관자재보살 무량대비심을 광대하게 정원만하게 한다고 이름하는 다라니』('Phags-pa byang-chub sems-dpa' spyan-ras-gzigs dbang-phyug phyag-stong spyan-stong dang ldan-pa thogs-pa mi-mnga' ba'i thugs- rje chen-po'i sems rgya-cher yongs-su rdzogs pa zhes-bya-ba'i gzungs/འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་དང་ལྡན་པ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སེམས་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས티베트어) 외에 장자 롤페 도르제(1717년~1786년)에 의한 지통역 『천안천비 관세음보살 다라니 신주경』(대정장[http://tripitaka.cbeta.org/T20n1057a 1057a], [http://tripitaka.cbeta.org/T20n1057b 1057b])의 중역이라고 전해지는 것이 있다. 법성 번역 이전에 성립된 역자 불상의 것도 현존한다.

4.3. 기타

8세기경의 긴 버전의 다라니(Or.8212/175)가 후기 브라흐미 문자와 소그드 문자로 함께 기록된 필사본 조각(현재는 대영 도서관 소장)이 던황의 모가오 동굴에서 오렐 스타인 경에 의해 발견되었고, 1912년에 로베르 가티오와 루이 드 라 발레 푸생에 의해 출판되었다. 이 다라니의 제목은 이 필사본에 "천수관음의 이름의 다라니"인 1 LPw δsty ʾʾryʾβṛʾwkδʾyšβr nyṛknt nʾm tʾrny로 나타난다. 이 텍스트는 바즈라보디의 T. 1061 텍스트와 매우 유사하다. 다라니 뒤에는 짧고 정체 불명의 만트라인 wyspw ʾʾγδʾk δβrʾynʾk δrzyʾwr ptsrwm "모든 소원을 이루는 hṛdaya 만트라"가 이어진다. 천수관음 관련 경전과 대비주 사본이 둔황에서 많이 발견되었으며, 그중 하나는 1912년 탐험가 오렐 스타인이 막고굴에서 발견한 광본 대비주 사본(Or.8212/175, 8세기)이다. 범자와 소그드 문자로 쓰여 있으며, 『천수를 가진 성 청경 관세음보살의 이름을 설하는 다라니』(소그드어: 1 LPw δsty ʾʾryʾβṛʾwkδʾyšβr nyṛknt nʾm tʾrny)라는 제목을 가지고 있다.

5. 역사적 배경

5.1. 힌두교 신들과의 연관성

로케쉬 찬드라(1988)에 따르면, 원래 형태의 다라니는 보살 관세음보살이 읊은, 신(lokeśvara)인 Nīlakaṇṭha의 칭명 염불이었다. 관세음보살은 다라니를 발설함으로써 대중적인 (loka) 신 (iśvara)을 불교의 판테온에 소개하는 역할을 했다. 금강지(Vajrabodhi)의 더 긴 버전(T. 1061)에서, 다라니는 명시적으로 "아름다운(ārya) 관세음보살이 말한 것(bhāṣita)"으로 언급된다.

15세기까지, 허난 섬의 하이통 사찰(別名 海幢寺, Hoi Tong Monastery)의 승려들이 사무엘 비얼에게 선사한 천수관음의 의식 절차에 대한 중국 수기에 따르면, 적어도 관세음보살이 다라니의 화자임을 알고 있었다. 명 황제 영락가 작성한 서문은 다음과 같이 전한다.

>관세음보살은 그녀의 위대한 자비로운 마음에서 영감을 받아 무수한 세계로 들어가 그 안에 사는 모든 생명체를 구원하겠다는 위대한 서약을 했다.

>이 목적을 위해 그녀는 다음과 같은 신성한 문장을 발설했는데, 제대로 낭송하면 모든 생명체가 슬픔의 원인에서 면제되고, 그것을 제거함으로써 궁극의 깨달음을 얻을 수 있게 될 것이다.

전승 과정에서 Nīlakaṇṭha는 점차 관세음보살과 동일시되어, 다라니는 결국 관세음보살이 관세음보살의 다양한 모습이나 화신 중 하나로 간주되는 Nīlakaṇṭha에게 읊는 것으로 이해되었다. 이러한 화신들은 그들 스스로 불교 신앙과 실천에 통합된 후에 관세음보살에게 동화된 원래 민간 신앙이었다 (예: 하야그리바, 준제보살, 다라, 또는 마조; 또한 신불습합 참조).

다라니 자체에는 힌두 신인 비슈누 (예: Hare, Narasiṃha-mukha, gadā- / cakra- / padma-hastā '쇠몽둥이 / 원반 / 연꽃을 든 자') 및 시바 (예: Nīlakaṇṭha '푸른 목을 가진 자', Śaṅkara, kṛṣṇa-sarpopavita '검은 뱀을 성스러운 실로 가진 자')와 관련된 여러 칭호가 포함되어 있다. 이는 Nīlakaṇṭha가 원래 하리하라 - 비슈누(Hari)와 시바(Hara)의 융합 - 였으며 불교에 동화되었음을 시사한다. 다라니의 더 긴 버전에서 Nīlakaṇṭha는 Tripūra-dahaneśvara '주 (Īśvara)가 Tripūra를 파괴 / 불태운 자' (시바) 또는 Padmanābha '연꽃 배꼽' (비슈누)으로 불린다. 또한, 시바와 비슈누의 묘사에서 요소를 결합한 아모가바즈라 버전(T. 1111)의 Nīlakaṇṭha 관세음보살의 도상학에 대한 간략한 설명이 있다.

次當說此青頸觀自在菩薩畫像法。

其像三面。當前正面作慈悲凞怡貌。右邊作師子面。左邊作猪面。

首戴寶冠。冠中有化無量壽佛。

又有四臂。右第一臂執杖。第二臂執把蓮花。左第一執輪。左第二執螺。

以虎皮為裙。以黑鹿皮於左膊角絡。被黑蛇以為神線。

於八葉蓮花上立。瓔珞臂釧鐶珮光焰莊嚴其身。其神線從左膊角絡下。, 관세음보살 Nīlakaṇṭha의 도상 묘사중국어

"그의 형상은 세 개의 얼굴을 하고 있다: 중앙에는 자비롭고 평온한 얼굴, 오른편에는 사자의 얼굴, (그리고) 왼편에는 멧돼지의 얼굴이 있다.

그의 머리에는 보관이 있고, 관 안에는 무량수불의 화신이 있다.

"또한 그는 네 개의 팔을 가지고 있다: 첫 번째 오른팔은 막대를 잡고, 두 번째 (오른쪽) 팔은 연꽃을 쥐고 있다; 첫 번째 왼쪽 (팔)은 바퀴를 잡고, (그리고) 두 번째 왼쪽 (팔)은 소라를 쥐고 있다.

"(호랑이 가죽을 하의로 입고, 검은 사슴 가죽은 왼쪽 어깨에서 대각선으로 늘어뜨리고, 검은 뱀은 그의 성스러운 실이다.)

여덟 개의 꽃잎 연꽃 위에 서서, 목걸이, 팔찌 및 장신구의 광채가 그의 몸을 장식한다; 그의 성스러운 실은 왼쪽 어깨에서 아래로 대각선으로 매달려 있다."

다라니에서 시바와 비슈누의 위상은 카란다뷰하 수트라(4-5세기 CE)에서 확인된 패턴과 유사하다: 두 신은 서로 반복적으로 호출되며, 이는 서로 "상호 보완적" 관계에 있음을 나타낸다. 그러나 동시에 시바가 두 신 중 지배적인 존재로 묘사된다.

(사르나트 출토)

로케슈 찬드라 (1988년)의 설에 따르면, 원형은 불교에 도입된 "니라칸타 신의 다라니" (청경다라니)이다. "니라칸타(푸른 목을 가진 자의 뜻, 청경)"는 힌두교의 시바의 이명이며, 여기서는 시바와 비슈누의 합체형인 하리하라를 가리킨다。

광본의 텍스트 (금강지 번역 『대비심다라니주본』 등)에서 볼 수 있듯이, 원래는 "관세음보살에 의해 설해진 (Āryāvalokiteśvara-bhāṣitaṃ)" 형식의 다라니였으나, 니라칸타 (하리하라)가 "청경관음"으로 관음과 습합되면서 다라니는 "관음이 설하는 것"에서 "청경관음에 대해 설하는 것"으로 변화했다。

불교에 편입된 신들이 관음과 동일시되는 사례는 이 외에도 있으며, 마두관음 (원래는 비슈누의 화신 하야그리바) 또는 준제관음 (원래는 힌두교의 여신 찬디)이 바로 그것이다. 티베트 대장경 중에 "관음이 설하는" 하야그리바의 다라니가 보이지만, 여기서는 하야그리바가 아직 관음과 동일시되지 않은 것이 현저하다. 찬드라는 "관음에 의해 설해진" 니라칸타 (하리하라)나 하야그리바의 다라니 성립을 이 신들의 불교 도입의 일환으로 보고 있다. 이들 경전에서는 관음이 이교의 신들의 주문 (다라니)을 설함으로써 그 신들을 불교에 도입하는 역할을 한다고 여겨진다。

"Hare (비슈누의 별칭인 "하리"의 호격)", "Narasiṃha-mukha (나라심하의 얼굴을 가진 자)", "kṛṣṇa-sarpopavita (검은 뱀을 성스러운 끈으로 두른 자)" 등과 같은 비슈누나 시바 유래의 칭호가 반복되고 있다。 불공 번역 『청경관자재보살심다라니경』이 청경관음의 화상법을 다음과 같이 서술하고 있다.

>그 상은 세 개의 면을 가지고 있는데, 앞의 정면은 자비로운 모습으로 만들고, 오른쪽 면은 사자 면으로 만들며, 왼쪽 면은 돼지 면으로 만든다. 목에는 빈관을 쓰고, 관 안에는 무량수불이 있다. 또한 네 개의 팔이 있는데, 오른쪽 첫 번째 팔은 석장을 잡고, 두 번째 팔은 연꽃을 잡고, 왼쪽 첫 번째 팔은 바퀴를 잡고, 두 번째 팔은 소라를 잡고, 호랑이 가죽을 치마로 삼고, 검은 사슴 가죽을 왼쪽 어깨에 걸쳐 묶으며, 검은 뱀을 두르고 신선으로 삼고, 여덟 잎 연꽃 위에 서 있으며, 영락, 팔찌, 환패, 광염이 그 몸을 장엄한다. 그 신선은 왼쪽 어깨에서 묶여 내려온다.

사자 면과 돼지 면은 나라연천 (불교에서의 비슈누)이나 카슈미르 지역에서 만들어진 비슈누상 (:en:Vaikuntha Chaturmurti)에서 볼 수 있는 특징이며, "석장·연꽃·바퀴·소라"라는 지물은 비슈누가 가진 "곤봉·연꽃·원반·법라"에 해당한다. 한편, 호랑이 가죽, 검은 사슴 가죽, 검은 뱀은 시바가 몸에 두르는 것이다.

5.2. 관세음보살 신앙과의 결합

로케쉬 찬드라에 따르면, 원래 형태의 다라니는 보살 관세음보살이 읊은, 신(lokeśvara)인 Nīlakaṇṭha의 칭명 염불이었다. 관세음보살은 소원을 얻는 자에게 악을 막아주는 다라니를 발설함으로써 대중적인 (loka) 신 (iśvara)을 불교의 판테온에 소개하는 역할을 했다. 금강지(Vajrabodhi)의 더 긴 버전(T. 1061)에서, 다라니는 명시적으로 "아름다운(ārya) 관세음보살이 말한 것(bhāṣita)"으로 언급된다.

15세기까지, 그 전통은 적어도 관세음보살이 다라니의 화자임을 알고 있었다. 이는 허난성 섬의 하이통 사찰의 승려들이 사무엘 비얼에게 선사한 천수관음의 의식 절차에 대한 중국 수기에 명확하게 나타나 있다. 명나라 황제 영락제가 작성한 서문에는 관세음보살이 위대한 자비로운 마음에서 영감을 받아 무수한 세계로 들어가 그 안에 사는 모든 생명체를 구원하겠다는 위대한 서약을 했다고 전해진다.

전승 과정에서 Nīlakaṇṭha는 점차 관세음보살과 동일시되어, 다라니는 결국 관세음보살이 관세음보살의 다양한 모습이나 화신 중 하나로 간주되는 Nīlakaṇṭha에게 읊는 것으로 이해되었다. 이러한 화신들은 그들 스스로 불교 신앙과 실천에 통합된 후에 관세음보살에게 동화된 원래 민간 신앙이었다.

다라니 자체에는 힌두 신인 비슈누 (예: Hare, Narasiṃha-mukha, gadā- / cakra- / padma-hastā '쇠몽둥이 / 원반 / 연꽃을 든 자') 및 시바 (예: Nīlakaṇṭha '푸른 목을 가진 자', Śaṅkara, kṛṣṇa-sarpopavita '검은 뱀을 성스러운 실로 가진 자')와 관련된 여러 칭호가 포함되어 있다. 이는 Nīlakaṇṭha가 원래 하리하라 - 비슈누(Hari)와 시바(Hara)의 융합 - 였으며 불교에 동화되었음을 시사한다. 다라니의 더 긴 버전에서 Nīlakaṇṭha는 Tripūra-dahaneśvara '주 (Īśvara)가 Tripūra를 파괴 / 불태운 자' (시바) 또는 Padmanābha '연꽃 배꼽' (비슈누)으로 불린다.

아모가바즈라 버전(T. 1111)의 Nīlakaṇṭha 관세음보살의 도상학에 대한 간략한 설명이 있는데, 시바와 비슈누의 묘사에서 요소를 결합했다. 즉, 중앙에는 자비롭고 평온한 얼굴, 오른편에는 사자의 얼굴, 왼편에는 멧돼지의 얼굴이 있다. 머리에는 보관이 있고, 관 안에는 무량수불의 화신이 있다. 네 개의 팔을 가지고 있는데, 첫 번째 오른팔은 막대를 잡고, 두 번째 (오른쪽) 팔은 연꽃을 쥐고 있다. 첫 번째 왼쪽 (팔)은 바퀴를 잡고, 두 번째 왼쪽 (팔)은 소라를 쥐고 있다. (호랑이 가죽을 하의로 입고, 검은 사슴 가죽은 왼쪽 어깨에서 대각선으로 늘어뜨리고, 검은 뱀은 그의 성스러운 실이다.) 여덟 개의 꽃잎 연꽃 위에 서서, 목걸이, 팔찌 및 장신구의 광채가 그의 몸을 장식한다; 그의 성스러운 실은 왼쪽 어깨에서 아래로 대각선으로 매달려 있다.

(사르나트 출토)

다라니에서 시바와 비슈누의 위상은 카란다뷰하 수트라(4-5세기 CE)에서 확인된 패턴과 유사하다. 두 신은 서로 반복적으로 호출되며, 이는 서로 "상호 보완적" 관계에 있음을 나타낸다. 그러나 동시에 시바가 두 신 중 지배적인 존재로 묘사된다.

5.3. 천수관음 신앙과의 연관성

천수관음 신앙은 힌두교의 영향을 받아 성립된 것으로 여겨진다. "천 개의 손을 가진 자"를 의미하는 "sahasrabhuja(사하스라부자)"는 비슈누나 시바의 이명이기도 하다. 인도 신화에 등장하는 원인 푸루샤 또한 천 개의 머리나 천 개의 발을 가진 거인으로 묘사된다. 특히, Kāraṇḍavyūha Sūtra는 베다 푸루샤 신화의 불교적 각색을 담고 있으며, 관세음보살을 그의 몸에서 다양한 신들이 솟아나는 모든 것을 포괄하는 우주적 존재로 묘사한다.

관세음보살의 천 개의 팔은 시바의 속성이 보살로 동화된 사례로 볼 수 있다. 천 개의 팔은 관세음보살(그리고 불교)이 시바에게 승리했음을 상징하며, 관세음보살은 시바의 이름 'Īśvara'를 차용하고, 그의 숭배를 흡수한다. 천수관음보살의 열한 개의 머리는 열한 루드라, 즉 시바(루드라)의 형태와 동반자에서 파생된 것으로 여겨진다.

618년에서 626년 사이쯤에 중앙 인도 출신의 승려 굽타데바(?) (瞿多提婆, 병음: Qúduōtípó)에 의해 당나라 황제에게 천수관음의 이미지가 헌상되었다. 이는 중국에서 천수관음 신앙의 시작으로 여겨진다. 다른 변화관음과 비교해 전래가 늦었지만 조정이나 밀교의 개원삼대사(선무외·금강지·불공)의 지지를 받아 인기를 얻었다.

법화경과 Kāraṇḍavyūha Sūtra에는 관세음보살이 중생을 구제하기 위해 다양한 모습으로 나타난다는 내용이 있다. 법화경에는 'Īśvara'와 'Maheśvara'를 포함한 다양한 모습으로 나타나 법을 설한다고 나와 있으며, Kāraṇḍavyūha Sūtra에도 비슷한 내용이 나타난다.

청경다라니가 천수관음에 관해 설하는 경전에 도입되면서 천수관음의 공덕을 찬미하는 다라니로 해석되어 "대비심다라니"(대비주)라고 명명되었다. 가범달마역 『천수경』은 다른 천수관음에 관한 경전보다 비교적 간결하고, 다라니의 공덕이 자세하고 명확하게 설해져 있어 널리 퍼졌다.

5.4. 중국 전래와 선종의 수용

바가바드다르마(Bhagavaddharma)가 7세기 중엽경 서인도에서 중국으로 와 번역한 '천수천안 관자재보살 광대원만 무애대비심 다라니경'(Sūtra of the Vast, Perfect, Unimpeded Great-Compassionate Heart of the Thousand-Handed Thousand-Eyed Bodhisattva Avalokitasvara's Dhāraṇī)은 650년에서 661년 사이에 호탄에서 만들어졌으며 동아시아에서 표준이 되었다. 그의 번역본은 둔황(Dunhuang) 사본을 통해 8세기 경에 이미 인기를 얻었음을 알 수 있다.

당나라 시대부터 다라니를 암송하여 기적을 일으킨다는 일화가 나타났으며, 다라니의 내용이 새겨진 다라니비(dhāraṇī pillars)가 세워지기 시작했는데, 가장 오래된 것은 서기 871년의 것이다. 경전과 다라니는 승려와 재가 신도들에게 널리 유통되었으며, 경전의 축약본은 관세음보살이 경전 내에서 읊는 십대서원과 다라니로 구성되어 유통되었다. '대비기청'(大悲啟請, 'Invocation of the Great Compassionate One')으로 알려진 이 텍스트는 의례적인 상황에서 사용되었을 것이다.

바가바드다르마의 경전은 다른 번역본에 비해 단순하여 일반 대중에게 인기가 있었으며, 십대서원과 15가지 좋은 죽음의 축복, 15가지 나쁜 죽음으로부터의 보호에 대한 내용을 포함하고 있어 대중에게 더욱 어필했다. '대비'(大悲, 'Great Compassionate One')라는 수식어는 당나라 시대부터 천수관음과 동일시되었다.

당나라 무덕 연간(618년~626년)에 구다제바(Guptadeva?)라는 승려가 인도에서 가져온 천수관음도 및 경본·행법을 황제에게 진상하면서 중국에서 천수관음 신앙이 시작되었다. 개원 연간(713~741)에 시작된 다양한 다라니의 유행에 따라, 다라니 부분은 가범달마역 『천수경』을 떠나 별행하여 중국 사회에 침투해 갔다.

선종에서 대비주가 처음 언급된 것은 영명연수의 저서이며, 대혜종고의 저서에도 나타나는 것으로 보아 북송 초기, 늦어도 남송 말기에는 널리 알려졌을 것으로 추정된다. 선종에서 대비주 독송은 청규의 변천 과정에서 점차 횟수가 증가하며 정착되었다. 남송 말기(1263년경) 『입중수지』에 처음 등장하며, 1311년 일함이 저술한 『선림비용청규』에서는 14곳, 1336년~1343년 칙수백장청규에서는 18곳(바리에이션을 포함하면 23곳)으로 나타난다. 중봉명본의 『환주암청규』(1317년)는 9곳이지만, 부록 『개감로문』에서 시아귀회 또는 우란분회에 『대비심다라니』를 외도록 지시하고 있다.

6. 한국 불교에서의 신묘장구대다라니

### 수용과 유통

신묘장구대다라니는 관세음보살의 사천수(sahasra-bhuja) 형태와 연관되어 있으며, 동아시아 대승 불교에서 큰 인기를 누리고 있다.

중국 불교에서는 천수(千手, Sahasra-bhuja) 관음보살이 가장 인기가 높으며 이 다라니는 대비주(大悲咒, Dàbēi zhòu)라고 불린다. 십일면(十一面, Ekadasa-mukha) 관세음보살의 다라니인 십일면관음심경 또한 대비주라고 잘못 알려져 있다. '티베트 대비주'(정체: 藏傳大悲咒, 간체: 藏传大悲咒 Zàngchuán Dàbēi zhòu) 또는 '산스크리트 대비주'(梵音大悲咒 Fànyīn Dàbēi zhòu)는 혼란을 야기한다.

한국 불교에서 이 다라니는 신묘장구대다라니(神妙章句大陀羅尼) 또는 천수경(千手經)으로 불리며, 불교 의식의 정례적인 부분이다. 다라니 사본(한글과 한국어 변형 범자로 쓰여짐)은 길흉을 가져다주기 위해 집에 걸어둔다.

일본에서 이 다라니는 선종과 같은 선불교 종파와 가장 자주 연관된다. 소토 종파에서는 大悲心陀羅尼 다이히신 다라니(Daihishin darani "대자비심 다라니")라고 부르고, 린자이 종파에서는 大悲円満無礙神呪 다이히 엔만 무게(또는 엔몬 부카이) Jinshu "광대하고 완전한 대자비의 신성한 주문" 또는 大悲呪 다이히 슈라고 부른다. 선승들이 매일 염송하고, 장례식과 아귀에게 공양하는 의식(세가키)에서도 사용된다.

다라니의 한 버전은 밀교 진언종에서도 발견된다. 20세기 초에는 불정존승다라니 (佛頂尊勝陀羅尼 붓초-손쇼 다라니)와 보협인다라니 (寶篋印陀羅尼 호쿄-인 다라니)와 더불어 세 개의 다라니(三陀羅尼 산 다라니) 중 하나였다. 그러나 아미타여래 근본 다라니 (阿弥陀如來根本陀羅尼 아미다 뇨라이 곤폰 다라니)가 그 자리를 대신한 것으로 보인다.

베트남에서 이 다라니는 쭈 다이 비(Chú Đại Bi)라고 불리며, 중국어 제목 大悲咒 Dàbēi zhòu의 베트남어 번역본이다. 절 번호가 없는 경우와 절 번호가 있는 경우(1-84) 두 가지 형태로 제공되며, 많은 절 입구에서 방문객에게 제공된다.

### 독송의 의미와 공덕

신묘장구대다라니는 관세음보살의 사천수(sahasra-bhuja) 형태와 깊이 연관되어 있으며, 동아시아 대승 불교에서 널리 사용된다.

중국 불교에서는 천수(千手, Sahasra-bhuja) 관세음보살(또는 관음보살)과 함께 '대비주(大悲咒, Dàbēi zhòu)'라는 이름으로 널리 알려져 있다. '대비주'는 십일면(十一面, Ekadasa-mukha) 관세음보살의 다라니에도 (잘못) 적용되기도 한다. 이미 오이 또는 안이 초잉 돌마 등이 연주한 '티베트 대비주'(정체: 藏傳大悲咒, 간체: 藏传大悲咒 Zàngchuán Dàbēi zhòu) 또는 '산스크리트 대비주'(梵音大悲咒 Fànyīn Dàbēi zhòu)는 혼란을 야기하기도 한다.

한국 불교에서는 신묘장구대다라니(神妙章句大陀羅尼) 또는 천수경(千手經)으로 불리며, 불교 의식의 중요한 부분이다. 한글과 한국어 변형 범자로 쓰여진 다라니 사본은 길흉을 가져다주기 위해 집에 걸어두기도 한다.

일본에서는 선종과 같은 선불교 종파에서 주로 사용된다. 소토 종파에서는 大悲心陀羅尼 다이히신 다라니(Daihishin darani "대자비심 다라니")라고 부르고, 린자이 종파에서는 大悲円満無礙神呪 다이히 엔만 무게(또는 엔몬 부카이) Jinshu "광대하고 완전한 대자비의 신성한 주문" 또는 大悲呪 다이히 슈 - Dàbēi zhòu의 일본어 발음 - 로 부른다. 선승들이 매일 염송하고, 장례식과 아귀에게 공양하는 의식(세가키)에서도 사용된다.

진언종에서는 20세기 초에 불정존승다라니 (佛頂尊勝陀羅尼 붓초-손쇼 다라니)와 보협인다라니 (寶篋印陀羅尼 호쿄-인 다라니)와 함께 세 개의 다라니(三陀羅尼 산 다라니) 중 하나로 존경받았다. 그러나 이후 아미타여래 근본 다라니 (阿弥陀如來根本陀羅尼 아미다 뇨라이 곤폰 다라니)가 그 자리를 대신한 것으로 보인다.

베트남에서는 쭈 다이 비(Chú Đại Bi)라고 불리며, 중국어 제목 大悲咒 Dàbēi zhòu의 베트남어 번역이다. 바가바드하르마의 버전과 거의 유사하지만, 텍스트를 나누는 방식(82절 대신 84절)이 다르다. 절 번호가 없는 경우와 절 번호가 있는 경우(1-84) 두 가지 형태로 제공되며, 승가에게 공양을 하는 불교 수행자들의 주도로 인쇄되어 배포된다.

### 십원육향(十願六向)

나무대비관세음께 귀의하며, 일체법을 속히 알고 지혜의 눈을 얻기를 기원한다. 또한 일체 중생을 제도하고 훌륭한 방편을 얻으며, 반야의 배를 타고 고해를 건너 계율과 선정의 길을 얻기를 바란다. 나아가 열반의 산에 오르고 무위의 집을 만나 법성의 몸과 같아지기를 기원한다.

내가 칼산으로 향하면 칼산이 스스로 부서지고, 화탕으로 향하면 화탕이 스스로 소멸하며, 지옥으로 향하면 지옥이 스스로 말라 없어지기를 바란다. 아귀로 향하면 아귀가 스스로 배부르고, 아수라로 향하면 악한 마음이 스스로 항복하며, 축생으로 향하면 스스로 지혜를 얻게 되기를 기원한다.

6.1. 수용과 유통

신묘장구대다라니는 관세음보살의 사천수(sahasra-bhuja) 형태와 연관되어 있으며, 동아시아 대승 불교에서 큰 인기를 누리고 있다.

중국 불교에서는 천수(千手, Sahasra-bhuja) 관음보살이 가장 인기가 높으며 이 다라니는 대비주(大悲咒, Dàbēi zhòu)라고 불린다. 십일면(十一面, Ekadasa-mukha) 관세음보살의 다라니인 십일면관음심경 또한 대비주라고 잘못 알려져 있다. '티베트 대비주'(정체: 藏傳大悲咒, 간체: 藏传大悲咒 Zàngchuán Dàbēi zhòu) 또는 '산스크리트 대비주'(梵音大悲咒 Fànyīn Dàbēi zhòu)는 혼란을 야기한다.

한국 불교에서 이 다라니는 신묘장구대다라니(神妙章句大陀羅尼) 또는 천수경(千手經)으로 불리며, 불교 의식의 정례적인 부분이다. 다라니 사본(한글과 한국어 변형 범자로 쓰여짐)은 길흉을 가져다주기 위해 집에 걸어둔다.

일본에서 이 다라니는 선종과 같은 선불교 종파와 가장 자주 연관된다. 소토 종파에서는 大悲心陀羅尼 다이히신 다라니(Daihishin darani "대자비심 다라니")라고 부르고, 린자이 종파에서는 大悲円満無礙神呪 다이히 엔만 무게(또는 엔몬 부카이) Jinshu "광대하고 완전한 대자비의 신성한 주문" 또는 大悲呪 다이히 슈라고 부른다. 선승들이 매일 염송하고, 장례식과 아귀에게 공양하는 의식(세가키)에서도 사용된다.

다라니의 한 버전은 밀교 진언종에서도 발견된다. 20세기 초에는 불정존승다라니 (佛頂尊勝陀羅尼 붓초-손쇼 다라니)와 보협인다라니 (寶篋印陀羅尼 호쿄-인 다라니)와 더불어 세 개의 다라니(三陀羅尼 산 다라니) 중 하나였다. 그러나 아미타여래 근본 다라니 (阿弥陀如來根本陀羅尼 아미다 뇨라이 곤폰 다라니)가 그 자리를 대신한 것으로 보인다.

베트남에서 이 다라니는 쭈 다이 비(Chú Đại Bi)라고 불리며, 중국어 제목 大悲咒 Dàbēi zhòu의 베트남어 번역본이다. 절 번호가 없는 경우와 절 번호가 있는 경우(1-84) 두 가지 형태로 제공되며, 많은 절 입구에서 방문객에게 제공된다.

6.2. 독송의 의미와 공덕

신묘장구대다라니는 관세음보살의 사천수(sahasra-bhuja) 형태와 깊이 연관되어 있으며, 동아시아 대승 불교에서 널리 사용된다.

중국 불교에서는 천수(千手, Sahasra-bhuja) 관세음보살(또는 관음보살)과 함께 '대비주(大悲咒, Dàbēi zhòu)'라는 이름으로 널리 알려져 있다. '대비주'는 십일면(十一面, Ekadasa-mukha) 관세음보살의 다라니에도 (잘못) 적용되기도 한다. 이미 오이 또는 안이 초잉 돌마 등이 연주한 '티베트 대비주'(정체: 藏傳大悲咒, 간체: 藏传大悲咒 Zàngchuán Dàbēi zhòu) 또는 '산스크리트 대비주'(梵音大悲咒 Fànyīn Dàbēi zhòu)는 혼란을 야기하기도 한다.

한국 불교에서는 신묘장구대다라니(神妙章句大陀羅尼) 또는 천수경(千手經)으로 불리며, 불교 의식의 중요한 부분이다. 한글과 한국어 변형 범자로 쓰여진 다라니 사본은 길흉을 가져다주기 위해 집에 걸어두기도 한다.

일본에서는 선종과 같은 선불교 종파에서 주로 사용된다. 소토 종파에서는 大悲心陀羅尼 다이히신 다라니(Daihishin darani "대자비심 다라니")라고 부르고, 린자이 종파에서는 大悲円満無礙神呪 다이히 엔만 무게(또는 엔몬 부카이) Jinshu "광대하고 완전한 대자비의 신성한 주문" 또는 大悲呪 다이히 슈 - Dàbēi zhòu의 일본어 발음 - 로 부른다. 선승들이 매일 염송하고, 장례식과 아귀에게 공양하는 의식(세가키)에서도 사용된다.

진언종에서는 20세기 초에 불정존승다라니 (佛頂尊勝陀羅尼 붓초-손쇼 다라니)와 보협인다라니 (寶篋印陀羅尼 호쿄-인 다라니)와 함께 세 개의 다라니(三陀羅尼 산 다라니) 중 하나로 존경받았다. 그러나 이후 아미타여래 근본 다라니 (阿弥陀如來根本陀羅尼 아미다 뇨라이 곤폰 다라니)가 그 자리를 대신한 것으로 보인다.

베트남에서는 쭈 다이 비(Chú Đại Bi)라고 불리며, 중국어 제목 大悲咒 Dàbēi zhòu의 베트남어 번역이다. 바가바드하르마의 버전과 거의 유사하지만, 텍스트를 나누는 방식(82절 대신 84절)이 다르다. 절 번호가 없는 경우와 절 번호가 있는 경우(1-84) 두 가지 형태로 제공되며, 승가에게 공양을 하는 불교 수행자들의 주도로 인쇄되어 배포된다.

6.3. 십원육향(十願六向)

나무대비관세음께 귀의하며, 일체법을 속히 알고 지혜의 눈을 얻기를 기원한다. 또한 일체 중생을 제도하고 훌륭한 방편을 얻으며, 반야의 배를 타고 고해를 건너 계율과 선정의 길을 얻기를 바란다. 나아가 열반의 산에 오르고 무위의 집을 만나 법성의 몸과 같아지기를 기원한다.

내가 칼산으로 향하면 칼산이 스스로 부서지고, 화탕으로 향하면 화탕이 스스로 소멸하며, 지옥으로 향하면 지옥이 스스로 말라 없어지기를 바란다. 아귀로 향하면 아귀가 스스로 배부르고, 아수라로 향하면 악한 마음이 스스로 항복하며, 축생으로 향하면 스스로 지혜를 얻게 되기를 기원한다.

7. 비판적 관점

7.1. 민희식 교수의 주장과 반론

민희식 교수는 신묘장구대다라니가 본래 시바 신과 비슈누 신을 예찬하는 다라니였으나, 불교에 수용될 때 수정되지 못했다고 주장한다.

그 근거는 다음과 같다.

* 니라간타: 푸른 목을 가졌다는 뜻으로, 시바 신을 의미한다.

* 하례: 하리(Hari)는 관자재라는 뜻으로, 비슈누 신을 의미한다.

* 바마사간타 이사시체다 가릿나 이나야: "왼쪽 어깨에 흑사슴 가죽을 걸치신 분~"이라는 뜻으로, 시바 신의 모습이다.

* 마갸라 잘마 이바사나야: "호랑이 가죽옷을 두른 분~"이라는 뜻으로, 시바 신의 모습이다.

* 다린나례 새바라: 대지를 지탱한다는 의미로, 비슈누 신을 의미한다.

* 바나마 나바: 배꼽에서 연꽃이 핀다는 의미로, 비슈누 신을 의미한다.

* 싯다 유예새바라: 요가를 성취했다는 의미로, 비슈누 신을 의미한다.

그러나 민희식 교수는 불문학자로, 불교, 비교종교학, 민속학, 산스크리트어 등 관련 학문을 전공하거나 관련 논문을 발표하여 학계의 검증을 받은 학자가 아니다. 그의 저술은 원전 비판 과정이 없고, 논리가 비약적이며, 근거가 빈약하거나 무관한 자료를 제시하는 등 학술 서적으로 성립되기 어렵다는 비판을 받는다.

신묘장구대다라니 성립 이후 1800년간 인도 본토는 물론 대비주가 전파된 지역의 산스크리트어 및 싯담 문자에 능통한 삼장법사와 역경승들이 이러한 내용을 몰랐을 리 없다. 대비주에 나오는 시바, 비슈누의 상호는 인도의 민간 신앙을 포섭하여 그들을 관세음보살의 응신으로 파악한 것이며, 이는 브라만교가 불교에 열세였던 시절 석가모니를 비슈누의 화신으로 주장한 것과 같은 인도적 발상일 뿐이다. 신이 특정 형상을 가졌다는 믿음처럼, 인도에서 나온 신앙이 인도적 상호를 취하는 것은 종교적 습합 이전에 신화-민속학적 토대로 파악해야 한다. 대비주는 파괴와 유지라는 시바와 비슈누의 기능을 언급하지 않고 그 상호에 대해서만 이야기하며, 대비주에는 12응신이 나오지만 33응신이 나오는 관음경-보문품에도 관세음보살이 범천이나 자재천의 형상으로 나타나 중생을 해탈 구제한다고 서술되어 있다.