신불습합

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

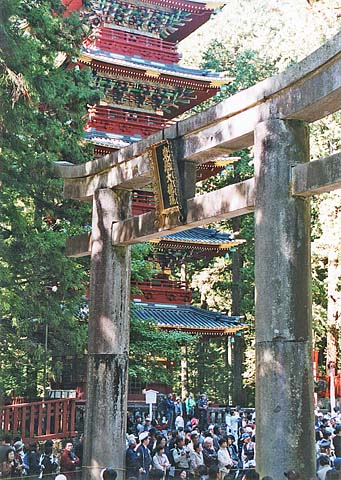

신불습합은 일본에서 불교와 신토가 융합된 현상을 의미한다. 552년 불교가 일본에 전래된 이후, 초기에는 종교적 갈등이 있었지만, 시간이 지나면서 신사와 사찰이 함께 건립되는 등 신불혼효의 단계로 발전했다. 8세기 후반부터는 불법을 수호하는 신을 호법선신으로 여기는 호법선신설이 등장하고, 불교의 본지수적설과 신토의 신본불적설이 나타나면서 신불습합은 더욱 심화되었다. 센고쿠 시대에는 천도사상이 확산되며 신불습합이 무사 계층과 서민에게까지 퍼졌다. 메이지 유신 이후 신불분리령으로 신토와 불교가 법적으로 분리되었지만, 여전히 일본 문화와 생활 속에 신불습합의 영향이 남아있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 에도 시대의 불교 - 허무승

허무승은 샤쿠하치를 연주하며 수행하는 일본의 방랑 승려로, 에도 시대에는 막부로부터 특권을 받았으나 메이지 유신 이후 폐지되었으며, 삿갓과 샤쿠하치는 자아의 부재와 신분 은폐를 상징한다. - 헤이안 시대의 불교 - 본지수적

본지수적은 불교가 다른 지역으로 전파될 때 토착 신앙을 포섭하기 위해 신불이 현현하는 것을 의미하며, 일본에서는 신을 부처의 화신으로 여기는 본지수적설이 발전하여 다양한 분야에 영향을 미쳤다. - 나라 시대의 불교 - 조사사

나라 시대에 설치된 조사사는 국립 사찰과 승려를 관리하며 불교 관련 업무를 총괄하는 관청이었으나, 간전영년사재법 시행 후 역할이 중요해졌다가 우좌팔번궁신탁사건 이후 규제 강화로 헤이안 시대 초기에 폐지되었고, 조선 시대에는 사찰 건축 등을 담당하는 정3품 관직이었다. - 나라 시대의 불교 - 하야약사사적

하야약사사적은 7세기 말에 창건되어 나라 시대에 일본 3대 계단 중 하나로 승려의 계율을 관장했으며, 헤이안 시대 이후 쇠퇴했다가 가마쿠라 시대에 중흥되었고, 센고쿠 시대에 소실된 사찰 유적이다.

2. 역사

일본에 불교가 전래된 과정과 신토와의 관계 변화는 전문가들 사이에서도 의견이 분분하다.[6]

히라이 나오후사와 조셉 키타가와 같은 학자들은 신토가 선사 시대부터 존재해 온 일본 고유의 종교이며, 불교와 구별하기 위해 6세기에 '신토'라는 용어가 만들어졌다고 주장한다.[6][4]

반면, 구로다 도시오는 신토가 중세 시대에 불교에서 파생되어 근대에 이르러서야 독립적인 종교로 나타났으며, 메이지 시대 민족주의 이데올로그들의 발명품이라고 주장한다.[6][7] 그는 헤이안 시대의 ''가미'' 의례 국가적 공식화와 신사 등급 매김이 불교적 용어로 지역 신앙을 설명하려는 노력이라고 지적한다.[6] 또한, "신토"라는 단어가 일본서기 등 역사 기록에 일찍 나타나지만, 이것이 오늘날의 신토를 의미하는 것은 아니며, 도교나 일반적인 종교를 지칭하는 데 사용되었다고 말한다.[6] 이세 신궁의 구조 등 신토의 많은 특징이 도교의 전형적인 특징이라는 점도 지적한다.[6]

그럼에도 불구하고, 신토는 요시다 가네토모의 요시다 신토가 출현하면서 점진적으로 독립적인 종교로 부상했으며, 에도 시대에 이르러서야 '가미' 숭배의 의미로 사용되기 시작했다.[8] 고쿠가쿠 학자 모토오리 노리나가 등은 불교로부터 신토를 분리하려 노력했고, 이는 메이지 유신의 최종 분열로 이어졌다.

첫 번째 견해에 따르면, 두 종교는 처음 만났을 때 이미 독립적이었고 이후 비본질적인 교류를 하며 공존했다. 두 번째 견해에 따르면, 일본에서 지역 가미 신앙을 만난 불교가 오늘날의 신토를 만들어냈다.[9][7][10][11]

불교는 일본에 처음 들어온 순간부터 토착 신앙과의 융합을 시작했다. 모노노베의 오코시는 "우리 땅의 신은 우리가 외국의 신을 숭배하면 화를 낼 것이다."라고 경고했다.[12] 이는 모노노베 씨가 고타마 붓다를 또 다른 신으로 보았음을 시사한다.[12] 외래 신은 반신|이방 신일본어 또는 불신|불교 신일본어이라고 불렸으며, 지역 신과 거의 다르지 않다고 여겨졌다.[13] 초기 갈등은 종교적이라기보다는 정치적인 성격, 즉 국제적인 관점을 원했던 소가씨와 보수적인 모노노베 씨 간의 갈등이었다.[12]

불교는 수동적이지 않고 스스로 동화될 준비가 되어 있었다. 일본에 들어올 무렵, 불교는 이미 인도, 중국, 한반도에서 다른 종교 및 문화와 융합된 상태였다.[13] 예를 들어, 인도에서 브라흐마(일본어로 Bonten일본어)와 인드라(Taishakuten일본어)와 같은 힌두교 신성을 흡수했다.[13] 일본에 도착했을 때 이미 융합 신|shūgōshin일본어을 만들어내는 경향이 있었고, 불교 경전에서 신의 기원을 찾는 것은 자연스러운 일이었다.[13]

승려들은 신의 존재를 의심하지 않았지만, 그들을 부처보다 열등하다고 보았다.[14] 힌두교 신들도 깨달음을 얻지 못하고 ''윤회''에 갇힌 존재로 여겨졌다.[14] 승려들은 신을 불교 체계에 통합함으로써 이러한 저항을 극복하려 했고, 여러 전략이 개발되었다.[14]

융합 과정은 일반적으로 세 단계로 나뉜다.[15]

쇼토쿠 태자(574–622)는 불교와 일본 종교적 아이디어 사이의 차이점을 명확히 하고 화해시키려 노력했으며, 덴무 천황(673–86) 시대에 두 세계관의 차이가 나타나기 시작했다.[12] 나라 시대에 신사-사찰 복합 시설을 세우면서 신도와 불교를 화해시키려는 노력이 이루어졌다.[15][16]

신사에 불교 종교 물품을 포함시킨 것은 신이 고통에서 벗어나야 할 존재라는 생각 때문이었다.[16] 신은 업과 윤회의 영향을 받는다고 생각되었으며, 초기 불교 설화는 고통받는 신을 돕는 방랑하는 승려의 이야기를 전한다.[14] 의식과 불경 암송을 통해 신의 업을 개선하기 위해 불교 승려는 신사 옆에 불교 사찰을 지었다.[14] 7세기까지 큐슈의 우사 신궁에서 하치만이 미륵과 함께 숭배되는 등 이러한 그룹이 만들어졌다.[14] 신사에 사찰을 세우면서 신사-사찰 단지가 만들어졌고, 이는 융합을 가속화했다.[15] 이전까지 야외 장소였던 많은 신사가 불교식 건물 그룹으로 변모했다.[17]

같은 세기 말, 신 하치만은 호법신으로, 나중에는 보살로 선언되었다.[15] 그를 위한 신사가 사찰에 세워지기 시작하면서 (친주사|사찰 신사일본어), 신과 불교의 융합은 중요한 진전을 이루었다.[15] 나라의 도다이지에 대불이 세워질 때, 전설에 따르면 신 자신이 소원했기 때문에 사찰 부지 내에 하치만을 위한 신사도 세워졌다.[14] 하치만은 이것을 대불상에 사용할 금과 구리 광산을 찾는 데 도움을 준 것에 대한 보상으로 여겼다.[14] 이후 전국 사찰은 수호신(친수|진수/진주일본어)을 받아들였다.[15]

9세기에 혼지스이쟈쿠|본지수적일본어 이론이 발전하면서 융합의 세 번째 단계가 이루어졌다. 이 이론에 따르면 일본의 카미(신)는 인간을 불교의 길로 인도하기 위해 붓다, ''보살'' 또는 데바의 화신이다.[15] 이 이론은 ''신불습합'' 구조의 핵심이 되었고, 수세기 동안 일본 종교의 기반이 되었다. 이 이론으로 인해 대부분의 카미는 불교 가르침과의 접촉을 통해 개선해야 할 존재에서 붓다와 보살의 지역적 화신으로 바뀌었다.[15] 붓다와 카미는 이제 분리할 수 없는 쌍둥이가 되었다.[16]

그러나 카미의 지위는 종파에 따라 달랐다. 진언종의 료부 신토 사상가들은 카미와 붓다가 동등하다고 여겼다.[18] 그러나 모든 카미가 붓다의 화신이었던 것은 아니다. 지쓰노 카미|실신|진정한 카미일본어라고 불리는, 위험하고 분노에 찬 카미는 불교적인 대응 상대가 없었다. 그들 중에는 ''텐구''나 여우(키츠네일본어) 또는 일본 너구리|타누키일본어와 같은 마법을 지닌 동물들이 있었다. 그러나 이 불경스럽고 열등한 "진정한 카미"조차도 료부 신토 사상가들의 관심을 끌었고, 그 결과 그들을 비로자나불과 아마테라스의 화신이라고 선언하는 이론이 나왔다.[18]

정토진종은 카미가 붓다보다 열등하다는 생각 때문에 처음에는 카미 숭배를 거부했다.[18] 그러나 정토종과 지슈는 넨부츠와 아미타불에 대한 믿음이 주요 수행이어야 함에도 불구하고 여전히 카미 숭배를 장려했다. 렌뇨 등의 영향으로 정토진종은 나중에 주류 혼지스이쟈쿠 신념과 카미와 붓다, 보살 사이의 영적 관계를 받아들였다.[19]

두 종교는 완전히 융합되지 않았고, 여기저기서 중첩되기는 했지만 어렵고, 대체로 체계화되지 않고 긴장된 관계 속에서 고유한 정체성을 유지했다.[20] 이러한 관계는 두 체계 사이가 아니라 특정 가미와 특정 불상 사이에 존재했다.[20] 두 존재는 항상 평행하지만 별개의 개체로 인식되었다.[21] ''신불습합'' 외에도 지속적인 분리의 다른 측면이 항상 존재했다.[20]

일본 불교 용어에서 신불격리|가미의 불교로부터 격리일본어라는 용어는 일부 가미를 불교와 분리하려는 경향을 의미한다.[21] 일부 가미는 불교에 통합되었지만, 다른 가미(또는 때로는 다른 맥락에서 동일한 가미)는 불교와 체계적으로 분리되었다.[21] 이러한 현상은 일본 문화 전체에 상당한 영향을 미쳤다.[21] 이는 일본 역사에서 반복적으로 나타나며 주로 정치적 원인으로 인한 ''신불분리''(가미와 불상의 분리) 또는 ''폐불훼석''(불교를 폐하고 석가모니를 파괴)와 혼동해서는 안 된다. 전자는 불교의 수용을 가정하는 반면, 후자와 세 번째는 실제로 불교에 반대한다.

이 관행은 가미 관행이 불교에 완전히 동화되는 것을 방지하는 중요한 결과를 낳았다.[21] 또한 이세 신궁과 가모 신사에서 불교를 금지함으로써 가미의 본질에 대한 그들의 이론을 자유롭게 발전시킬 수 있었다.[21]

신불분리 기간 동안, 신도를 불교로부터 분리하려는 시도로, 1868년의 신불판연령|신불판연령일본어(신불 분리령)에 의해 사찰과 신사는 법적으로 강제로 분리되었다.

그러나 두 종교가 공식적으로 분리된 지 1세기가 넘었음에도 불구하고, 두 종교를 분리하지 않은 사찰이나 신사는 여전히 흔하게 발견되며, 예를 들어 몇몇 중요한 불교 이나리 신사의 존재로 증명된다.[22] 메이지 시대 동안 신도의 확산을 돕기 위해 사찰이 있는 신사(진구지일본어)는 파괴되었고, 신사가 있는 사찰(친주샤일본어)은 용인되었다. 그 결과, 그 안에 사찰이 있는 신사는 현재 드물지만(현존하는 예로는 세이간토지[23]가 있다), 사찰 내에 신사가 있는 경우는 흔하며, 대부분의 사찰은 여전히 작더라도 신사를 최소한 하나는 가지고 있다.[24]

두 진영의 저명한 종교 기관들은 여전히 두 종교의 통합을 보여준다. 가마쿠라의 5대 선종 사찰 중 으뜸인 겐초지는 두 개의 신사를 포함하고 있다. 가마쿠라의 쓰루가오카 하치만구의 오른쪽 연못에 있는 섬 중 하나는 벤자이텐 여신, 즉 사라스바티의 한 형태를 모시는 부속 신사를 품고 있다.[25] 이러한 이유로 이 부속 신사는 1868년 ''신불분리'' 시기에 제거되었지만 1956년에 재건되었다.[25]

신도와 불교는 특히 장례 의식(불교에 위임)과 결혼(보통 신도나 때로는 기독교에 맡겨짐)과 관련하여 여전히 상호 의존적인 공생 관계를 유지하고 있다. 따라서 두 종교의 분리는 피상적인 것으로 간주되며, ''신불습합''은 여전히 받아들여지는 관행이다.

그럼에도 불구하고 두 종교의 분리는 대중들에게 현실로 느껴진다. 학자 캐런 스마이어스(Karen Smyers)는 "불교 이나리 사찰의 존재에 대한 많은 정보 제공자들의 놀라움은 장소와 특정 정체성에 관한 별도의 개념적 범주를 만들려는 정부의 시도가 성공했음을 보여주지만, 관행은 여전히 다중적이고 배타적이지 않다"라고 말한다.[26]

일본에 불교가 도래한 초기에는 "불교가 주, 신도가 종"이었으며, 헤이안 시대에는 신전에서의 독경이나, 신에게 보살 호를 붙이는 행위 등도 많아졌다. 일본에서 "부처, 보살이 임시로 신의 모습이 되었다"고 하여, "아미타여래의 수적을 하치만 신", "대일여래의 수적이 이세 대신"으로 하는 '''본지수적설'''이 대두되었고, 가마쿠라 시대에는 그 이론화로서의 양부신도가 발생했다. 한편, 신도 측에서는 "신도가 주, 불교가 종"으로 하는 '''반본지수적설'''이 제창되었다.

에도 시대에 국학이 유행하면서, 신도가 우위라고 설해지게 되었고, 신도에서 불교적 요소를 제거하는 것이 주장되었다. 메이지 유신 이후에는 "신불판연령"이 내려져 신불분리가 행해졌다.[28]

일본에서 "신들"의 신앙은, 본래 토착의 소박한 신앙이었으며, 공동체의 안녕을 기원하는 것이었다. 일본의 "신"은 특정 우지(氏)나 무라(村落)와 결부되어 있었고, 그 신앙은 매우 폐쇄적이었다. 보편 종교인 불교의 전래는, 일본의 종래의 "신" 관념에 큰 영향을 주었다. 불교가 사회에 침투하는 과정에서 전통적인 신기 신앙과의 융화가 시도되었고, 고대의 왕권이, 천황을 천진신의 자손으로 하는 신화의 이데올로기와, 도다이지 대불에 상징되는 것과 같은 불교에 의한 진호국가의 사상과를 함께 채택한 것 등으로부터, 나라 시대 이후, 신불 관계는 점차 긴밀해져, 헤이안 시대에는 신전 독경, 진구지가 널리 퍼졌다.[29]

일본에 불교가 전래된 때부터, 일본 사람들에 의해 "신"과 "불"은 같은 것으로서 신앙되었다. 그 소박한 신불습합 관념은, 이윽고 불교의 부처를 본체로 하는 본지수적 설로서 이론화되게 되었고, 더 나아가 전국 시대에는 천도사상에 의한 "여러 종교는 하나"로 하는 통일적 틀이 형성되게 되었다.[30]

한편, 일본에서의 신불습합은, 완전히 섞여서 "하나의 새로운 종교"가 된 것이 아니라, 부분적으로 합일하면서도, 여전히 각각 독립성을 유지하려 하여 긴장 관계가 유지되었던 측면도 있었다. 또한, 최근에는 신불습합 시대에서의 신불 격리 현상도 주목받고 있으며, 궁중 제사나 이세 신궁에서는 불교의 관여가 제거되어 있는 것으로부터, 신기 신앙은 불교와 다른 종교 시스템으로서 자각되어 있어서, 신불 관계가 모든 습합의 관념으로 파악되었던 것은 아니었다. 신불습합은, 불교가 우위에 서면서도, 신기 신앙이 불교에 흡수되어 버리는 것이 아니라, 오히려 신기 신앙이 불교를 매개로 하여 자립적인 신도를 형성해가는 것이었다.

2. 1. 불교의 전래와 초기 갈등

552년(538년이라는 설도 있음), 백제에서 긴메이 천황에게 불상과 경전이 전해지며 불교가 공식적으로 전래되었다. 이를 일본에서는 "불교 공전"이라고 한다. 긴메이 천황은 불상의 아름다움에 감동하여 신하들에게 불교에 귀의할 것인지 의견을 물었다.[50]이에 대해, 소가노 이나메는 "서방 국가들은 모두 귀의하고 있으며, 일본만 이를 거스를 수 없다"며 불교 수용을 권장했다.[51] 반면, 모노노베노 오코시와 나카토미노 카마타리는 "일본에는 천지에 180의 신이 있으며, 반신(蕃神)을 섬기면 국토를 수호하는 신들의 분노를 살 것이다"라며 반대했다.[52]

의견이 분분한 상황에서 긴메이 천황은 귀의를 단념했으나, 개인적인 숭배와 사찰 건립은 허용하였고, 귀의를 원했던 소가에게 불상을 하사하였다. 소가는 자신의 저택에 불상을 모시고 이를 사찰로 삼았으나, 이후 역병이 유행하자 모노노베 및 나카토미는 반신을 숭배한 소가의 행위가 국토 신들의 분노를 초래했다고 천황에게 주청하였다. 이에 긴메이 천황은 불상의 폐기와 사찰 소각을 묵인하였고, 모노노베와 나카토미는 사찰을 불태우고 불상을 난바의 호리에(堀江)에 버렸다.

이러한 종교적 갈등은 그들의 자손들에게까지 이어졌다. 결국, 요메이 천황의 후계자를 둘러싼 분쟁에서 모노노베노 모리야가 소가노 우마코에 의해 패배하면서 마무리되었다. 이 분쟁에 쇼토쿠 태자가 소가 씨에 가담하여 사천왕에게 승리를 기원했고, 기도가 이루어진 후 전투에서 승리한 것을 계기로 셋쓰국에 시텐노지를 건립하였다. 이후 불교파가 세력을 확장하게 되었다.

불교가 일본에 전래되었을 당시, 부처는 이국(異国)의 신을 의미하는 '반신'으로, 일본 신들과 동일한 성질을 가진 존재로 인식되었다. 『일본서기』에 따르면, 일본에서 처음으로 출가하여 불상을 모신 인물은 비구니인 젠신니였는데, 여성인 무녀가 신들을 모시던 전통이 그대로 불교로 전이된 것이라고 해석되기도 한다. 또한, 사찰의 소실로 인한 동티라는 개념도 생겨났는데, 이는 본래 불교에 저주라는 개념이 없음을 고려할 때, 일본 신앙의 요소가 그대로 불교에 투영된 것으로 이해할 수 있다.[49]

귀족 간의 불교 수용에 대한 태도 차이는 그들의 역할과 관련이 있다. 모노노베 씨와 나카토미 씨는 조정의 종교적 업무인 신사(神事)를 담당하여 외래 종교에 부정적이었지만, 소가 씨는 외교에 관여하며 불교 수용에 적극적(숭불파)이었다고 전해진다.

2. 2. 신궁사(神宮寺) 건립과 신불혼효(神佛混淆)

불교가 일본에 전래되었을 당시, 부처는 이국(異国)의 신을 의미하는 '반신(蕃神)'으로 인식되어 일본 신들과 동일한 성질을 가진 존재로 여겨졌다. 6세기 말 우사 신궁(宇佐神宮)은 한반도의 토속적인 불교의 영향을 받아 주요 신궁에 진구지(神宮寺)를 건립한 것으로 알려져 있다.[53] 이후 일본인들이 불교와 신토의 신을 별개의 성질로 이해하게 되면서, 불교의 부처(佛) 아래에 신토의 신을 미혹된 중생의 일종으로 위치시켜, 신들도 인간과 마찬가지로 고통에서 벗어나기 위해 부처의 구제를 구하며 해탈을 바란다는 일본 불교 특유의 인식이 생겨났다.[49] 이를 신신이탈(神身離脱)이라 한다.[49]715년(레이키 원년) 에치젠국의 게히 대신(気比大神)의 신탁에 따라 진구지가 건립되었고, 나라 시대 초기에는 국가 차원의 주요 신사에서 진구지를 건립하려는 움직임이 시작되었다. 만간 선사(満願) 등에 의해 가시마 신궁, 가모 신사, 이세 신궁 등에서도 경내외를 불문하고 진구지가 설립되었다.[49] 이러한 신을 위한 신역 내의 사찰 및 불상 건립을 법락(法楽)이라고 한다.[49]

나라 시대 후반에는, 이세국 구와나군(桑名郡)의 다도 대신(多度大神)이 신체를 버리고 불도의 수행을 하고 싶다는 신탁을 내린 것처럼, 진구지 건립의 움직임이 지방 신사로까지 확산되었다. 와카사국의 와카사히코 대신(若狭彦大神), 오미국의 오쿠츠시마 대신(奥津島大神) 등도 8세기 후반에서 9세기 초반에 걸쳐 불교에 귀의하려는 뜻을 나타내었다.[49] 9세기에는 도지와 야쿠시지에서 볼 수 있듯 승형 하치만신(僧形八幡神)과 같이 신체가 보살의 형상을 취한 사례도 등장하였다.[49] 이렇게 고통받는 신들을 구원하기 위해 신사 옆에 사찰이 건립되며 진구지가 되었고, 신전 앞에서 독경이 이루어지게 되었다.[53][49]

진구지나 신사에 속하여 신을 섬기고, 신 앞에서 불사를 행했던 승려들을 사승(社僧)이라고 불렀다.[54] 사승의 권위는 때로는 신직(神職)을 능가하기도 하였다. 사승에는 별당(別当)이나 검교(検校)와 같은 계층이 있었다.

이러한 신들의 불교 귀의 신탁은, 해당 신들을 모셨던 유력 호족들의 바람이 반영된 것이라 여겨진다. 율령제가 도입되면서 호족들은 사유지를 가진 영주적인 성격을 띠게 되었고, 공동체적 제사에 기반한 기존의 신토 신앙은 한계를 드러냈다. 대승불교는 이타행(利他行)을 통해 죄의 구원을 얻는 교리 구조를 가지고 있어 호족들에게 받아들여졌고, 잡밀(雑密)을 익힌 유행승들이 진구지 건립을 권장한 것으로 추정된다.

"신들이 부처에게 귀의하고 싶다는 신탁을 내렸다"는 주장이 각 신사에서 제기된 것은, 율령제의 과중한 세금에서 벗어나고자 했기 때문이라는 지적도 있다.[55] 당시 민중들이 자발적으로 승려나 우바새(優婆塞)가 되는 사례가 빈번했으며, 이는 신토 역시 착취 대상이었던 반면, 불교 승려는 예외였다는 점이 원인으로 지목된다.[55]

2. 3. 호법선신설(護法善神說)과 신불 관계의 변화

8세기 후반에는 사찰과 관련된 신을 사찰의 수호신, 즉 진수신(鎮守神)으로 삼는 관습이 생겼으며, 이를 기리기 위해 사찰 내에 진수사(鎮守社)가 건립되었다. 710년(와도 3년) 고후쿠지(興福寺) 내에 건립된 가스가타이샤(春日大社)가 가장 초기 사례로 꼽힌다. 도다이지(東大寺)는 대불 건립에 협력한 우사 하치만신(宇佐八幡神)을 모셔와 진수로 삼았으며, 이것이 오늘날의 다무케야마 하치만구(手向山八幡宮)가 되었다.다른 고대 유력 사찰들을 살펴보면, 엔랴쿠지(延暦寺)는 히요시타이샤(日吉大社)를, 곤고부지(金剛峯寺)는 니우츠히메 신사(丹生神社)를, 도지(東寺)는 후시미 이나리타이샤(伏見稲荷大社)를 각각 수호신으로 삼았다. 이처럼 불교에 적대하는 대신 불법(佛法)을 수호하는 선신으로 불교 체계에 흡수된 토착 신들을 호법선신(護法善神)이라고 부른다.[49]

이 단계에서 신과 불은 동일한 신앙 체계 안에 존재했으나, 여전히 서로 다른 존재로 인식되었으며, 아직 동일한 존재로 보는 경지에는 이르지 않았다. 따라서 후대의 신불습합(神仏習合)과 구별하여, 이 단계를 '''신불혼효'''(神仏混淆)라고 부른다. 수많은 신사에 진구지가 건립되고, 사찰 근처에 신사가 세워졌으나 이는 기존의 신토 신앙을 억압하려는 것이 아니라, 신토 신앙과 불교 신앙이 서로를 보완하는 형태로 발전하였다. 이러한 조화로운 관계는 당시의 사회적·종교적 조류를 반영한 중요한 특징으로 평가된다.

2. 4. 신불습합과 분리

나라 시대까지 신신이탈설(神身離脱説)이나 호법선신설과 같은 형태로 신불습합(神仏習合)과 유사한 관념이 형성되었으나, 한편으로는 신사 의식에서 불교를 금기시하는 의식도 나라 시대 후기에서 헤이안 시대 초기까지 조정과 신궁에서 확립되었다.『조관식(貞観式)』과 『의식(儀式)』의 규정에 따르면, 대사(大祀)인 천좌대상제(践祚大嘗祭)에서는 금기 기간 동안 중앙 및 다섯 기나이(五畿内)의 관청이 불사를 행하는 것을 금지하였다. 또한 중사(中祀) 및 소사(小祀)에서는 승려의 궁내 출입을 금지하고 불사를 중지하도록 하였다. 헤이안 중기 이후에는 신상제, 월차제(月次祭), 신상제 등 천황이 스스로 재계(斎戒)를 행하는 제사에서, 재계 기간 중에는 궁중에서의 불사가 중단되었고, 제사에 봉사하는 관인들도 불법(仏法)을 피하도록 하였다. 이러한 궁중 제사에서의 불법 금기 제도는 근세까지 이어졌다.[56]

이세신궁에서도 불법 금기가 시행되었다. 엔랴쿠 23년(804년)에 작성된 『황대신궁의식장(皇大神宮儀式帳)』에는 불교 용어를 금기시하여, 불(佛)을 중자(中子), 경(経)을 염지(染紙) 등으로 바꾸어 표현하는 기사(忌詞) 제도가 규정되었다. 이러한 기사 제도는 재궁(斎宮)에서도 동일하게 시행되었다. 또한, 이세신궁에서는 승려와 비구니가 정궁(正宮)까지 접근하는 것이 금지되었으며, 이들을 위한 원격 참배소가 내궁(内宮)에서는 카지히노미노스야(風日祈宮) 다리 부근에, 외궁(外宮)에서는 다가노미야(多賀宮) 부근에 설치되었고, 승려와 비구니는 그곳까지만 접근이 허용되었다.[57] 『태신궁제잡사기(太神宮諸雑事記)』에 따르면, 이세신궁의 진구지였던 「대진구지(大神宮寺)」도 776년(호키 7년)에 폐사되었다고 기록되어 있다.[58] 이처럼 조정과 신궁에서는 제사 의례에 있어 신과 불이 서로 독립된 체계로 존재했으며, 이를 통해 신불이 분리된 상태에서 각각의 역할을 수행하였음을 알 수 있다.

이러한 관행은 가미 관행이 불교에 완전히 동화되는 것을 방지하는 중요한 결과를 낳았다.[21] 또한 이세 신궁과 가모 신사에서 불교를 금지함으로써 가미의 본질에 대한 그들의 이론을 자유롭게 발전시킬 수 있었다.[21]

2. 5. 대승밀교(大乗密教)에 의한 계열화

구카이(空海)가 전파한 진언종은 신토 신앙과 융합하기 쉬운 주술적 요소를 가지면서도 국가적 보편성과 추상성을 갖춘 교의를 통해 지방 진구지의 마음을 사로잡았다.[31] 천태종 또한 엔닌(円仁)과 엔친(円珍)에 의해 밀교를 적극적으로 수용하며 발전을 도모했다.[31]나라 시대부터 발달한 수험도(修験道)는 진언종과 천태종의 밀교적 영향을 받으면서 신불습합(神仏習合)과 깊은 관련을 유지하며 독자적인 발전을 이루었다.[31]

2. 6. 구마노 신앙(熊野信仰)

본지수적설에 의해 보편성을 획득하는 데 선도적인 역할을 한 신들은, 일찍이 불교와 깊은 관계를 맺었던 하치만신, 히에신, 구마노신 등이었다. 특히 구마노의 신들은 수험도와 결합되었고, 황실과 귀족들의 귀의를 받아 원정기 이후 구마노 신앙이 전국으로 확산되었다. 구마노는 혼구, 신구, 나치의 구마노 삼산으로 구성되었다. 이 중 구마노 혼구의 혼지불(本地佛)인 아미타여래는 헤이안 말기 이후 아미타불에 의한 구원의 바람에 부응하며 대중의 신앙을 모았다. 이로써 구마노는 일대 영지로 번영하였으며, 「개미 떼의 구마노 참배(蟻の熊野詣)」라고 표현할 정도로 많은 이들이 몰려들었다. 이 시기에 정토 신앙을 받든 잇펜도 구마노를 참배하며 신탁을 받고 시종의 교화에 나섰다.[47]구마노 신앙의 흥성은 고대적 가치관의 해체를 나타내기도 하며, 그 특성 중 하나인 고행은 신령한 영험을 높이는 수단이 되었다. 이는 현세적이고 신체적인 차원을 초월하여 고차원의 정신적 경지로 나아가려는 지향을 낳았다. 이러한 영험을 바탕으로 구마노는 「일본 제일의 대영험처(日本第一大霊験所)」라 불리며 그 신격의 존귀성을 강조했다. 이와 더불어, 구마노 신앙은 '이세·구마노 동일론'과 같은 사상이 등장하게 하였으며, 이는 신들이 서로의 영험을 경쟁하는 구도를 형성하기도 했다.[47]

2. 7. 원령 신앙(怨霊信仰)

원령 신앙(怨霊信仰)은 정치적 투쟁에서 패배하여 억울하게 죽은 사람들의 영혼이 역병과 같은 재앙을 일으킨다고 믿고, 그 영혼을 달래기 위해 만들어진 신앙이다. 이는 어령신앙(御霊信仰)의 한 형태로, 사람을 신으로 모시는 인신 신앙(人神信仰)의 시초이자 유령에 대한 신앙의 시작으로 여겨진다.[49]헤이안 시대 초기에는 후지와라씨의 세력 확장과 구 귀족 세력의 몰락이 맞물리면서, 정치적 패배자들의 원한을 이용해 왕권에 대한 불만을 표출하는 원령 신앙이 유행하였다. 이러한 원령 신앙은 민간의 역신(疫神) 신앙과 결합하여 역병을 막기 위한 어령회(御霊会)라는 의식으로 발전하였다.[49]

원령 신앙의 대표적인 사례로는 스가와라노 미치자네(菅原道真)가 있다. 그는 처음에는 두려운 원령으로 여겨졌으나, 학문과 시문학에 뛰어났던 점이 부각되면서 학문과 시가의 신으로 숭배되었고, 천신 신앙(天神信仰)으로 변화하였다. 이는 밀교의 영향으로, 저주의 대상이었던 존재가 호법선신(護法善神)으로 변모한 사례이다.[49]

다이라노 마사카도(平将門)의 신황(新皇) 즉위는 원령 신앙과 불교적 영향이 결합된 대표적인 사례이다. 이 즉위는 하치만신(八幡神)이 지위를 부여하고, 스가와라노 미치자네가 문서를 작성했으며, 신탁에 따라 불교 음악에 맞춰 의식이 진행되었다는 믿음이 있었다. 이는 왕권의 상대화를 정당화하는 수단으로 불교가 활용되었음을 보여준다.[49]

어령 신앙과 역신 신앙의 융합은 고즈덴노(牛頭天王) 신앙으로 이어졌다. 교토에서는 어령회의 전통이 이어져 기온고료에(祇園御霊会)가 정례화되었고, 이를 기반으로 기온 천신당(祇王天神堂)이 창건되었다. 이것이 현재의 야사카 신사(八坂神社)가 되었으며, 기온 오령회는 기온마츠리(祇園祭)로 발전하였다.

기타노 텐만구(北野天満宮)의 기타노고료에(北野御霊会)는 오닌의 난 이후 중단되었으나, 2021년 코로나19 팬데믹의 종식을 기원하기 위해 기타노 텐만구의 신직과 히에이산 엔랴쿠지의 승려들이 합동으로 거행하며 다시 열렸다.[59][60]

2. 8. 신토의 새로운 정결법 출현

주술적 신앙을 추구하는 대중에 대한 불교의 침투에 대응하여, 신토 신앙 측에서도 이론적 무장을 시도하는 움직임이 나타났다. 신토 신앙에서는 본래 그리 두드러지지 않았던 이분법적 사고가 발달하여, 정결(浄)과 더러움(케가레)의 이분화가 강조되었다. 이러한 변화로 인해, 9세기에서 10세기에 이르는 동안, 기존에는 하라이(祓い, 액막이)로 해결되었던 더러움의 제거 방식이 음양도(陰陽道)의 영향을 받아 모노이미(物忌み) 중심으로 변모한 것이 확인된다.[28]이러한 신토 신앙의 논리 강화는 불교의 침식을 방어하는 동시에, 불교와의 공생을 가능하게 했다. 10세기 말에는 정토 사상(浄土思想)에도 신토 신앙의 더러움 개념의 영향을 받은 흔적이 나타난다. 예를 들어, 『왕생요집(往生要集)』과 같은 저술에서는 본래의 불교적 정과 오염(浄穢) 개념을 이해하는 수단으로, 신토 신앙의 더러움을 활용한 논리가 포함되어 있다.[28]

2. 9. 본지수적설(本地垂迹説)

본지수적설은 10세기경 성립되었으며, 부처와 보살이 중생을 구제하기 위해 신(神)의 모습으로 임시로 나타난다는 개념이다.[31]본지수적설은 더러움을 기피하는 신토 신앙에 대하여, 더러움에서 근본적으로 벗어날 방법을 제시할 수 있는 불교의 우위를 바탕으로 확산된 정토사상(浄土思想)과 관련이 깊다. 이는 불교가 신토 신앙을 포섭하려는 움직임으로 이해할 수 있다. 본지수적설은 절대적 존재로서의 불·보살과 그 화신으로서의 신을 설정함으로써, 신과 불의 조화를 이론적으로 뒷받침했다.

이러한 불교 우위의 사고방식은 특히 더러움과 일상적으로 접촉하는 사무라이 계층의 마음을 사로잡았으며, 이후 하치만신 신앙과 천신 신앙(天神信仰)의 흥기를 촉진했다.

하치만신(八幡神)은 신과 불의 역사에서 중요한 역할을 담당한 신으로, 역사적으로는 규슈부젠국우사 지방에서 나라 시대에 등장했다. 하치만신은 794년 헤이안쿄(平安京) 천도 시 이와시미즈 하치만구(石清水八幡宮)로 모셔졌으며, 오진 천황과 동일시되며 또한 아마테라스 오미카미(天照大神)와 함께 황실의 시조신으로 간주되었다.[31] 747년 도다이지(東大寺) 대불 건립 사업에서는, 신들을 대표하여 참여하기 위해 상경한 것으로 여겨진다. 하치만신은 '보살(菩薩)'이라 칭한 최초의 신으로, 메이지 유신 이전까지 "하치만대보살(八幡大菩薩)"로 불렸다.[31]

가마쿠라 시대에 이르러, 본지수적설을 기반으로 한 양부신도(両部神道)와 산노신도(山王神道)가 발전했다. 이들은 나카토오미오하라에(中臣祓詞)의 불교적 해석이나 일본 신화에 등장하는 신과 신사의 제신(祭神)을 불교적으로 설명하려는 시도를 활발히 전개하였다. 이러한 현상을 「중세 일본기」로 불리며, 중세 일본 불교사에서 중요한 위치를 차지한다.[31]

불교의 천신들도 본래 힌두교의 신에서 기원했듯이, 인도에서 발생한 불교는 다른 나라로 전파되는 과정에서 그 지역의 토착 신이나 역사적 인물을 불·보살의 화신으로 포섭하여 뿌리를 내렸다. 이러한 특성은 일본뿐만 아니라 중국에서도 관찰되며, 불교가 신불습합(神仏習合)을 촉진한 중요한 원인 중 하나로 작용했다.[31]

2. 10. 신본불적설(神本仏迹説)

가마쿠라 시대 말기에서 남북조 시대에 이르면서, 승려들이 주장했던 신도설(神道説)에 대한 반발로, 신(神)이 본체이고 불(仏)은 임시 모습에 불과하다는 '''신본불적설(神本仏迹說)'''이 등장하였다.[49] 이 설은 이세신도(伊勢神道)와 유일신도(唯一神道)에서 주장되었으며, 에도 시대에는 유학 이론을 바탕으로 두 흐름을 통합한 수가신도(垂加神道)가 탄생하였다.[49] 이러한 흐름은 신토 신앙의 주류 교의로 자리 잡아 신토 교의 확립에 기여하였다.[49]신본불적설은 신불습합에 대한 새로운 해석을 제시하며 신토의 독자성을 강조하였다. 그러나 신불습합 사상 자체는 메이지 시대에 신불분리령(神仏分離)이 시행될 때까지 쇠퇴하지 않고 지속되었다.

2. 11. 천도사상(天道思想)

센고쿠 시대(戦国時代) 일본에서는 천도(天道)사상이 널리 퍼졌는데, 이는 천운(天運)과 천명(天命)을 주관하는 것으로 여겨졌다.[48] 천도사상은 불교, 유교, 신토(神道)의 요소가 융합된 특징을 가지며, 사무라이부터 일반 백성까지 널리 확산되어 일본인의 종교적 심성에 깊이 자리 잡았다.[48]천도라는 개념은 고대 중국의 『주역(周易)』과 『상서(尚書)』에서 비롯되었으며, 자연의 이치 또는 하늘(天)의 의지를 나타내는 말이었다.[49] 일본에서는 천도가 인간의 운명을 좌우한다고 믿었고, 신불(神仏)의 가호와 동등하게 여겼다. 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 막부도 천도사상을 기반으로 행동했다고 전해진다.[48]

천도사상의 확산에는 오산 선림(五山禅林)을 중심으로 한 제교일치(諸教一致) 사조가 중요한 배경으로 작용했다. 오산의 선승들은 선학(禅学)을 중심으로 하면서도 다른 사상에 관심을 보였으며, 유교, 불교, 도교(道教) 삼교일치(三教一致) 사상을 받아들였다. 일본에서는 도교를 신토로 대체하면서 신·유·불 일치(神儒仏一致) 사상으로 받아들여졌다.[49]

이러한 천도사상을 바탕으로, 당시 일본에서는 각 종파·교단이 자신들의 신불(神仏)을 모시며 공존하는 것이 천도의 이치에 부합한다고 여겨졌다. 이 시기 일본은 '일본교'라고 부를 만한 공통된 종교적 심성을 길렀으며, 겉으로는 교의와 행동 양식이 다른 것처럼 보이는 종파들도 동일한 사상적 틀 안에서 공존했다.[48]

천도사상은 근세 이후에도 지속되며, 개인 윤리와 도덕을 보장하는 역할을 하였다. 또한 태양신앙과 결합하여 「오텐토상(おてんとさん)」으로 불리며 태양 숭배의 일부로 자리 잡았다.[49] 메이지 유신 이후 쇠퇴하였으나,[62] 「천도님 앞에 얼굴을 들 수 없다(お天道様に顔向けができない)」와 같은 속담에서 그 흔적을 엿볼 수 있다.

3. 신불습합의 종류

[12]

신불습합은 융합 정도에 따라 여러 종류가 있다.

- 료부 신토

- 산노 신토

- 이세 신토

- 미와 신토

- 요시다 신토

- 스이카 신토

- 운덴 신토

- 호케 신토

- 고류 신토

진언종의 료부 신토 사상가들은 가미와 붓다가 힘과 위엄에서 동등하다고 보았다.[18] 그러나 모든 가미가 붓다의 화신은 아니었다. '지쓰노 가미'(진정한 가미)라고 불리는, 보통 위험하고 분노에 차 있는 가미는 불교에 대응하는 존재가 없었다. 여기에는 ''텐구''나 여우(키츠네) 또는 狸|타누키일본어 (일본 너구리)와 같은 마법을 지닌 동물들이 있었다. 그러나 이 불경스럽고 열등한 "진정한 가미"조차도 료부 신토 사상가들의 관심을 끌었고, 그 결과 이들을 비로자나불과 아마테라스의 화신이라고 선언하는 이론이 나왔다.[18]

반면, 일본의 주요 정토종인 정토진종은 가미가 붓다보다 열등하다는 생각 때문에 처음에는 가미 숭배를 거부했다.[18] 그러나 정토종과 지슈의 다른 두 정토 불교 종파는 넨부츠와 아미타불에 대한 믿음이 주요 수행이어야 함에도 불구하고 여전히 가미 숭배를 장려했다. 또한 렌뇨와 다른 지도자들의 영향으로 정토진종은 나중에 주류 혼지스이쟈쿠 신념과 가미와 붓다, 보살 사이의 영적 관계를 받아들였다.[19]

4. 신불분리(神佛分離) 이후의 신불습합

1868년 메이지 유신 이후 신불판연령(神仏判然令, 신불 분리령)에 의해 신토와 불교는 법적으로 강제 분리되었다.[28] 그러나 공식적으로 분리된 지 1세기가 넘었음에도 불구하고, 두 종교를 분리하지 않은 사찰이나 신사는 여전히 흔하게 발견된다.[22] 예를 들어, 몇몇 중요한 불교 이나리 신사가 존재한다.[22] 메이지 시대에는 신토 확산을 위해 사찰이 있는 신사(''진구지'')는 파괴되었지만, 신사가 있는 사찰(''친주샤'')은 용인되었다. 그 결과, 신사 내 사찰은 드물지만(예: 세이간토지[23]), 사찰 내 신사는 흔하며, 대부분의 사찰은 여전히 작더라도 신사를 최소한 하나는 가지고 있다.[24]

두 종교는 특히 장례 의식(불교)과 결혼 (신도, 때로는 기독교)에서 상호 의존적인 공생 관계를 유지하고 있다. 따라서 두 종교의 분리는 피상적인 것으로 간주되며, ''신불습합''은 여전히 받아들여지는 관행이다.

그럼에도 불구하고 두 종교의 분리는 대중들에게 현실로 느껴진다. 학자 캐런 스마이어스(Karen Smyers)는 "불교 이나리 사찰의 존재에 대한 많은 정보 제공자들의 놀라움은 장소와 특정 정체성에 관한 별도의 개념적 범주를 만들려는 정부의 시도가 성공했음을 보여주지만, 관행은 여전히 다중적이고 배타적이지 않다"라고 말한다.[26]

몇몇 저명한 종교 기관들은 여전히 두 종교의 통합을 보여준다. 예를 들어 가마쿠라의 5대 선종 사찰 중 으뜸인 겐초지는 두 개의 신사를 포함하고 있다. 가마쿠라의 쓰루가오카 하치만구 오른쪽 연못에 있는 섬 중 하나는 벤자이텐 여신(사라스바티)을 모시는 부속 신사를 품고 있다.[25] 이 부속 신사는 1868년 ''신불분리'' 때 제거되었지만 1956년에 재건되었다.[25]

참조

[1]

문서

Tamura, page 21

[2]

문서

Inoue (2004:67-68)

[3]

문서

Teeuwen & Rambelli (2002:49)

[4]

문서

Kitagawa (1987:139)

[5]

간행물

Journal of Japanese Studies

1981

[6]

문서

Breen and Teeuwen in ''Breen and Teeuwen'' (2000:4-5)

[7]

문서

Rambelli (2001)

[8]

웹사이트

Shintō, Versuch einer Begriffsbestimmung

https://religion-in-[...]

2022-04-21

[9]

문서

Sueki (2007:2)

[10]

문서

Kuroda (1981:7)

[11]

서적

A new History of Shinto

Wiley-Blackwell

[12]

문서

Tamura, pages 26 to 33.

[13]

웹사이트

Combinatory Kami

https://d-museum.kok[...]

Encyclopedia of Shinto

2008-10-13

[14]

웹사이트

Honji suijaku: Die Angleichung von Buddhas und kami

https://religion-in-[...]

2022-04-21

[15]

문서

Mark Teeuwen in ''Breen and Teeuwen'' (2000:95-96)

[16]

문서

Satō Makoto

[17]

서적

A New History of Shinto

https://archive.org/[...]

Wiley-Blackwell

[18]

웹사이트

Shinto im Mittelalter

https://religion-in-[...]

2022-04-21

[19]

문서

Kenneth Doo Lee (2007), ''The Prince and the Monk: Shotoku Worship in Shinran's Buddhism''; James C. Dobbins (1989), ''Jodo Shinshu: Shin Buddhism in Medieval Japan'', pp. 142-143.

[20]

문서

Sueki (2007:7-8)

[21]

문서

Rambelli and Teeuwen (2002:21-22)

[22]

웹사이트

Toyokawa Inari

http://www.toyokawa-[...]

2008-06-06

[23]

웹사이트

Jungūji

http://eos.kokugakui[...]

Encyclopedia of Shinto

2010-09-29

[24]

문서

Breen and Teeuwen in ''Breen and Teeuwen'' (2000:7)

[25]

문서

Kamiya (2008: 18 - 19)

[26]

문서

Smyers, pag. 219

[27]

웹사이트

【神仏習合(しんぶつしゅうごう)】

https://kotobank.jp/[...]

世界大百科事典 第2版

2013-05-02

[28]

웹사이트

コトバンク - 神仏習合

https://kotobank.jp/[...]

2019-09-06

[29]

서적

概説日本思想史

[30]

서적

宗教で読む戦国時代

講談社

[31]

서적

神道とは何か

[32]

서적

日本書紀

[33]

서적

日本書紀

[34]

문서

[35]

서적

社僧

弘文堂

[36]

서적

寺社が語る秦氏の正体

祥伝社新書

2018

[37]

서적

神道と仏教

弘文堂

1999

[38]

간행물

伊勢神宮参詣 松尾芭蕉と西行法師

https://doi.org/10.1[...]

愛知県立大学日本文化学部国語国文学科内あいち国文の会

2015-06

[39]

웹사이트

大神宮寺とは - コトバンク

https://kotobank.jp/[...]

[40]

웹사이트

神道と仏教が一緒に新型コロナ終息を祈願 京都 北野天満宮

https://www3.nhk.or.[...]

2021-09-04

[41]

뉴스

応仁の乱以来、550年ぶりに神仏習合の祈り 京都・北野天満宮に延暦寺の僧侶訪れ「北野御霊会」

https://www.kyoto-np[...]

2020-09-04

[42]

문서

逵 1986

[43]

서적

神話の壊滅 : 大塩平八郎と天道思想

https://bensei.jp/in[...]

勉誠出版

[44]

문서

概説 日本思想史

[45]

웹인용

神仏習合について

https://jinjajin.jp/[...]

神社人

2022-10-13

[46]

웹인용

神仏習合

https://imidas.jp/ge[...]

時事用語事典 情報・知識&オピニオン imidas (イミダス)

2022-10-13

[47]

문서

概説日本思想史

[48]

서적

宗教で読む戦国時代

講談社

2010

[49]

문서

神道とは何か

2012

[50]

문서

日本書紀

[51]

문서

日本書紀

[52]

문서

[53]

웹인용

【神仏習合(しんぶつしゅうごう)】

https://kotobank.jp/[...]

世界大百科事典 第2版

1998-10

[54]

서적

社僧

弘文堂

1999

[55]

서적

寺社が語る秦氏の正体

祥伝社新書

2018

[56]

서적

神道と仏教

弘文堂

1999

[57]

저널

伊勢神宮参詣 松尾芭蕉と西行法師

https://doi.org/10.1[...]

愛知県立大学日本文化学部国語国文学科内あいち国文の会

2015-06

[58]

인용

大神宮寺とは - コトバンク

https://kotobank.jp/[...]

[59]

웹인용

神道と仏教が一緒に新型コロナ終息を祈願 京都 北野天満宮

https://www3.nhk.or.[...]

2021-09-04

[60]

뉴스

応仁の乱以来、550年ぶりに神仏習合の祈り 京都・北野天満宮に延暦寺の僧侶訪れ「北野御霊会」

https://www.kyoto-np[...]

2020-09-04

[61]

문서

逵 1986

[62]

서적

神話の壊滅 : 大塩平八郎と天道思想

https://bensei.jp/in[...]

勉誠出版

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com