원자력 정책

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

원자력 정책은 원자력의 안전한 이용을 위한 국가 차원의 계획 및 관리 체계를 의미한다. 한국의 경우, 원자력안전위원회가 5년마다 원자력안전종합계획을 수립하여 원자력 안전 관리, 정책 목표, 재원 조달 등을 포함한다. 한국은 2000년대 초반 전체 발전량의 40% 이상을 원자력 발전에 의존했으나, 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고 이후 비중이 감소하는 추세이며, 문재인 정부의 탈원전 정책과 윤석열 정부의 원자력 발전 적극 활용 정책으로 변화를 겪었다. 세계적으로는, 후쿠시마 사고 이후 탈원전 정책을 채택하는 국가와 원자력 발전을 유지하거나 확대하는 국가로 나뉘며, 에너지 안보, 기후 변화 대응, 경제성 등을 고려하여 각국의 정책 방향이 결정된다. 원자력 발전은 안전 문제, 핵폐기물 처리, 핵 확산 위험, 경제성, 기후 변화 대응 등 다양한 쟁점을 가지고 있으며, 미래에는 소형 모듈 원자로 기술 개발과 같은 변화가 예상된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 원자력 발전소 - 핵연료 재처리

핵연료 재처리는 사용후 핵연료로부터 유용한 핵물질을 회수하고 방사성 폐기물을 관리하는 과정으로, 핵무기 개발에서 비롯되어 PUREX 공정과 파이로프로세싱 등의 방법이 사용되며 핵자원 효율과 폐기물 관리의 중요성에도 불구하고 핵확산 위험성과 경제성 논란이 있다. - 원자력 발전소 - 스크램

스크램은 원자로의 핵분열 연쇄 반응을 긴급 중단시키는 시스템으로, 제어봉을 노심에 삽입하여 반응도를 급격히 감소시켜 원자로를 안전하게 정지시키는 중요한 안전 장치이다. - 원자력 - 원자력선

원자력선은 원자력을 동력으로 사용하는 선박으로 군사적 활용은 활발하지만, 비용, 위험성, 기술적 문제로 민간 상선 활용은 제한적이며, 러시아의 쇄빙선 운용과 중국의 컨테이너선 개발 시도에도 불구하고 과거 여러 국가의 민간 원자력 선박 운용은 모두 중단되었다. - 원자력 - 원자력 잠수함

원자력 잠수함은 원자로를 동력원으로 사용하며, 장기간 잠항 능력과 강력한 공격력을 갖춘 해양 전력의 핵심으로 자리매김했지만, 스텔스 성능 저하, 핵폐기물 문제, 사고 가능성 등의 과제를 안고 국제 정세 변화에 따라 전략적 중요성이 커지고 있다.

2. 한국의 원자력 정책

한국의 원자력 정책은 국가 에너지 안보 확보와 경제 성장을 위한 중요한 수단으로 추진되어 왔다. 초기에는 에너지 자립과 산업 발전을 목표로 원자력 발전 비중을 확대했으나, 점차 환경 문제와 안전성에 대한 사회적 우려가 커지면서 정책 방향에 대한 지속적인 논의와 변화를 겪고 있다. 정부는 관련 법규에 따라 안전 관리 체계를 구축하고, 장기적인 에너지기본계획 및 주기적인 전력수급기본계획을 통해 국내 전력 수요, 온실가스 감축 목표 등을 종합적으로 고려하여 원자력 발전의 역할과 규모를 조정한다. 이 과정에서는 에너지 안보, 경제성, 기술 자립, 환경 영향, 국민 수용성 등 다양한 요소가 복합적으로 고려되며 사회적 합의를 바탕으로 정책 방향이 설정된다.

2. 1. 원자력안전종합계획

`원자력안전법` 제3조에 따라 `원자력안전위원회`는 원자력 이용에 따른 안전관리를 위해 5년마다 원자력안전종합계획을 수립한다. 이 종합계획에는 원자력 안전관리에 관한 현황과 전망, 정책목표와 기본방향, 부문별 과제, 소요재원의 투자계획 및 조달에 관한 사항이 포함되어야 한다.안전종합계획은 장기적인 전망을 바탕으로 비전과 정책 목표를 설정하고, 향후 5년을 계획 기간으로 하는 구체적인 전략과 중점 과제를 도출하여 장기적인 방향성과 중기적인 실천 계획의 성격을 동시에 지닌다. 안전종합계획은 `원자력안전위원회` 위원장이 관계 부처의 장과 협의하여 계획안을 마련하고, `원자력안전위원회`의 심의와 의결을 거쳐 최종 확정된다. 이는 원자력 안전 관련 중장기 정책 방향을 제시하는 최상위 국가 계획으로서, 관계 부처의 장은 소관 사항에 대해 부문별 시행계획 및 연도별 세부 사업 추진계획을 수립하고 이행해야 한다.

제1차 종합계획은 `원자력안전위원회` 설립 이후인 2012년에 수립되어 2012년부터 2016년까지를 대상으로 하였으며, 제2차 종합계획은 2016년 12월에 수립되어 2017년부터 2021년까지를 대상으로 하였다. 제2차 종합계획은 제1차 종합계획의 성과 분석과 정책 환경 분석을 토대로 비전, 정책 방향, 중점 과제 등을 도출하였으며, 이 과정에서 두 차례의 공청회, 전문가 그룹 자문, 현장 인터뷰, 온라인 의견 수렴 등 다양한 의견 수렴 및 조정 과정을 거쳤다. 특히, 제2차 종합계획은 중점 추진 과제를 이행 주체별, 분야별, 규제 대상별로 체계화하여 계획 이행의 실효성을 높이고자 하였다. 이를 통해 정부와 규제기관은 신규 규제 수요에 적극적으로 대응하고 장기적인 안전 목표를 달성하기 위한 수요 중심의 목표 지향적 안전 관리를 수행하게 된다.

2. 2. 원자력 비중 변화

2014년 1월 14일 국무회의에서 확정된 제2차 에너지기본계획은 2035년까지의 에너지 정책 비전을 담고 있다. 이 계획에서 원자력 발전(원전) 비중은 2035년 전력 설비 기준으로 29% 수준으로 결정되었다. 이는 에너지 안보, 온실가스 감축, 산업 경쟁력 등을 고려한 결과로, 1차 계획의 목표치였던 41%보다 축소된 수치이다. 참고로 2015년 말 기준 한국의 원전 비중은 22%였다. 앞으로 한국에 건설될 원전의 수는 전력 수요 전망, 운영 허가 기간이 끝나는 원전의 계속 운전 여부, 건설 및 운영 환경 등을 종합적으로 고려하여 결정되며, 2년마다 수립되는 전력수급기본계획을 통해 구체적인 계획이 제시된다.당시 수요 전망에 따르면 2035년까지 총 43GW 규모의 원전 설비가 필요할 것으로 예측되었다. 제6차 전력수급기본계획에서 2024년까지 확보하기로 한 원전 설비 용량이 36GW임을 감안하면, 추가로 7GW 규모의 신규 원전 건설이 필요한 상황이었다. 이에 따라 이미 운영 중인 25기의 원전 외에, 건설 중인 5기와 추가로 건설될 4기의 원전 건설 계획이 확정되었다.

신기후체제 발효에 따라 한국은 화석 연료를 사용하는 화력발전을 줄여 온실가스 배출량을 감축해야 하는 동시에, 증가하는 에너지 수요에도 대비해야 하는 과제를 안고 있다. 재생 가능 에너지 보급은 2004년부터 2012년까지 연평균 8.6% 성장했지만, 2012년 기준 전체 에너지 생산에서 차지하는 비중은 여전히 3% 수준에 머물렀다. 그마저도 폐기물과 수력 발전의 비중이 높고, 풍력과 태양광 발전의 보급은 미미한 실정이었다. 제2차 에너지기본계획에서는 2035년까지 총에너지 기준으로 신재생에너지 비중을 11%까지 높이는 것을 목표로 설정했다.

그러나 한국의 지리적, 환경적 조건 하에서 신재생에너지 활용을 확대하는 데에는 현실적인 어려움이 따른다. 한국은 일조량이나 바람의 세기 변화가 커서 풍력 발전이나 태양광 발전의 전력 생산량 변동성이 높고, 설비 이용 효율이 낮아 발전 설비를 위해 매우 넓은 부지가 필요하다. 예를 들어, 100만KW의 전기를 생산하기 위해 풍력 발전은 여의도 면적의 50배, 태양광 발전은 여의도 면적의 10배에 달하는 땅이 필요하다. 또한 대형 풍력 발전기는 바람 속도가 3~4m/s 이상일 때 운전이 가능하며, 25m/s 이상의 강풍에서는 기계 결함을 우려해 가동을 멈춰야 한다. 이러한 조건을 만족하는 풍력발전 가능지역은 태백산맥 일부를 포함한 내륙 산악지역(설악산, 오대산, 태백산, 덕유산)과 경남·북 동해안, 제주도 일부 지역이다. 해상풍력 발전 역시 강원도 동해안과 서해안(6.5~7m/s), 남해안(7.5m/s 이상) 일부 지역에 한정되어 있다. 또한 태양광 발전에 적합한 곳은 남부 해안가 일부와 영남 일부 지역에 국한되어 있다.

일부 국가에서 원자력 발전은 에너지 독립을 제공한다. 프랑스인들은 "우리에게는 석탄도, 석유도, 가스도 없으니, 선택의 여지가 없다"고 말한다.[20] 일본 역시 전력 공급에 필요한 자국 천연 자원이 부족하여 후쿠시마 원자력 발전소 사고 이전에는 에너지 믹스의 1/3을 원자력 발전에 의존했다. 2011년 3월 이후 일본은 원자력 발전의 손실을 수입 액화 천연 가스에 대한 의존도 증가로 상쇄하려 했고, 이는 수십 년 만에 최초의 무역 적자를 초래했다.[19] 따라서 원자력 에너지의 미래에 대한 논의는 에너지 안보 및 재생 에너지 개발을 포함한 에너지 믹스 사용에 대한 논의와 얽혀 있다.

원자력 발전은 금수 조치의 영향을 비교적 덜 받았으며, 우라늄은 호주와 캐나다를 포함한 "신뢰할 수 있는" 국가에서 채굴된다.[20][21]

많은 평론가들은 후쿠시마 사고 이후 독일이 세계적인 수준의 원자력 발전소를 폐쇄하고 대신 재생 에너지원에 의존하려는 에너지벤데 정책을 비판했으며, 이로 인해 독일은 당분간 러시아 가스에 크게 의존하게 되었다.[22] 러시아가 천연 가스 공급을 중단하여 이러한 의존성을 이용하려 하자 독일은 석탄 생산을 늘리는 동시에[23] 두 개의 원자력 발전소를 예비로 유지하고 있다.[24]

2. 3. 에너지 정책 논쟁

원자력 발전은 일부 국가에서 에너지 안보와 에너지 독립성을 확보하는 수단으로 여겨진다. 자국 내 석탄, 석유, 천연가스 자원이 부족한 프랑스는 원자력 발전을 필수적인 선택지로 간주해왔다.[20] 일본 역시 에너지 자립을 위해 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고 이전까지 전력 생산의 3분의 1을 원자력에 의존했으나, 사고 이후 원전 가동 중단으로 부족해진 전력을 수입 액화 천연가스(LNG)로 대체하면서 수십 년 만에 처음으로 무역 적자를 겪기도 했다.[19] 따라서 원자력 에너지 정책 논의는 에너지 안보 및 재생 에너지를 포함한 전체 에너지 믹스 구성과 밀접하게 연관되어 있다.원자력 발전의 연료인 우라늄은 호주, 캐나다 등 정치적으로 안정된 국가에서 주로 공급되므로, 특정 국가의 수출 금지 조치(금수 조치)로부터 비교적 자유롭다는 장점이 있다.[20][21] 그러나 에너지 정책 결정은 예상치 못한 결과를 낳기도 한다. 독일은 후쿠시마 사고 이후 원자력 발전소를 폐쇄하고 재생 에너지로 전환하는 '에너지벤데' 정책을 추진했지만, 이로 인해 러시아산 천연가스 의존도가 높아지는 결과를 낳았다.[22] 러시아가 가스 공급을 중단하며 이를 압박 수단으로 사용하자, 독일은 석탄 발전을 늘리는 한편[23] 일부 원자력 발전소 가동을 예비로 유지하는 상황에 이르렀다.[24]

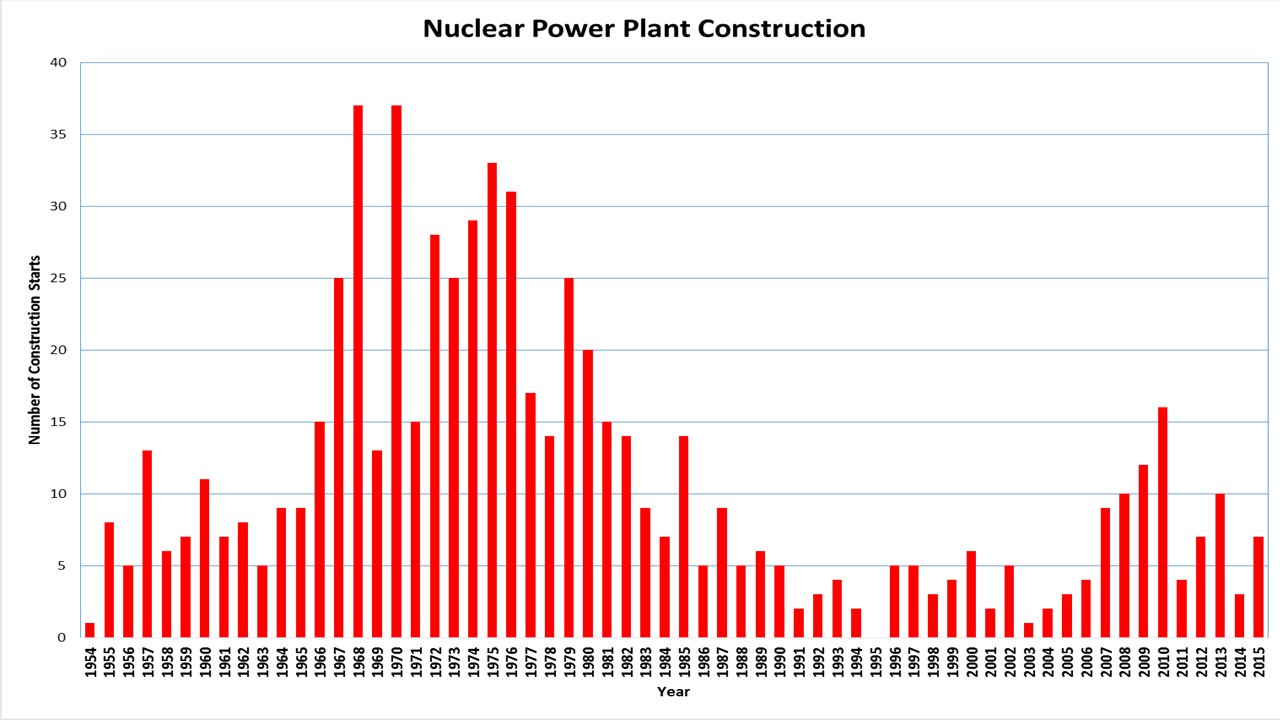

2000년대 초반, 화석 연료 가격 상승과 온실 가스 배출 감축 필요성에 대한 인식이 높아지면서 '원자력 르네상스'라는 용어가 등장하며 원자력 발전 산업의 부활 가능성이 제기되었다.[3] 그러나 2012년 기준 원자력 발전량은 1999년 이후 최저 수준을 기록했으며, 르네상스를 이끌 것으로 기대되었던 핀란드와 프랑스의 신규 원자로는 건설 지연과 예산 초과 문제에 직면했다.[30][31][32] 반면, 중국은 32기의 신규 원자로를 건설 중이며,[33] 대한민국, 인도, 러시아에서도 상당수의 원자로가 건설되고 있다. 동시에 전 세계적으로 최소 100기의 노후 원자로가 향후 10~15년 내에 폐쇄될 가능성이 높아,[9] 아시아 지역의 원전 확대는 노후 원전 폐쇄와 맞물려 진행되고 있다.[34]

2011년 3월 일본에서 발생한 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고는 원자력 르네상스의 미래에 큰 의문을 던졌다.[35][36][37][38][48] 에너지 정보 분석 기관인 플래츠(Platts)는 이 사고로 인해 주요 에너지 소비국들이 기존 원자로의 안전성을 재검토하고 원전 확대 계획의 속도와 규모를 재조정하게 되었다고 분석했다.[39] 중국, 독일, 스위스, 이스라엘, 말레이시아, 태국, 영국, 이탈리아[40], 필리핀 등이 원자력 발전 프로그램을 재검토했으며, 인도네시아와 베트남은 계획을 유지했다.[5][6][7][8] 호주, 오스트리아, 덴마크, 그리스, 아일랜드, 라트비아, 리히텐슈타인, 룩셈부르크, 포르투갈, 이스라엘, 말레이시아, 뉴질랜드, 노르웨이 등은 원자력 발전에 반대하는 입장을 고수하고 있다. 국제 에너지 기구(IEA)는 후쿠시마 사고 이후 2035년까지의 신규 원전 건설 용량 전망치를 절반으로 줄였다.[41]

사고 이후 각국의 정책 변화는 뚜렷했다. 독일은 8기의 원자로를 영구 폐쇄하고 2022년까지 모든 원전을 폐쇄하기로 결정했다.[42] 독일 기업 지멘스는 이러한 정부 정책 변화에 발맞춰 원자력 사업에서 철수하고 재생 에너지 기술 개발을 지원하겠다고 밝혔다.[43] 이탈리아 국민투표에서는 압도적인 다수가 탈핵 정책 유지를 선택했다.[44] 스위스와 스페인은 신규 원자로 건설을 금지했다.[45] 일본 총리는 원자력 의존도를 대폭 낮추겠다는 의지를 표명했으며,[46] 대만 총통 역시 비슷한 입장을 보였다. 멕시코는 천연가스 발전소 건설을 위해 10기의 원자로 건설 계획을 보류했다.[47] 벨기에도 원자력 발전소를 단계적으로 폐지하기로 결정했다.[45]

원자력 발전의 잠재적 최대 시장으로 꼽히던 중국은 후쿠시마 사고 이후 신규 원자로 건설 승인을 잠정 중단하고 장기간의 안전 점검을 실시했다.[48][49] 2012년에는 국제 원자력 기구(IAEA)의 안전 기준을 전면적으로 반영한 새로운 원자력 안전 계획을 승인했다. 제13차 5개년 계획(2016-2020) 기간 동안 매년 6~8기의 원자로 건설을 승인할 예정이었으며, 2021년 발표된 제14차 5개년 계획(2021-2025) 초안에서는 2025년 말까지 원자력 발전 용량을 70 GW로 확대하는 목표를 제시했다.[50]

인도에서는 프랑스가 지원하는 9900 MW 규모의 자이타푸르 원자력 발전소와 러시아 기술로 건설되는 2000 MW 규모의 쿠단쿨람 원자력 발전소 건설 계획에 대해 지역 주민들의 강력한 반대 시위가 발생했다. 외국 기술 도입에 대한 우려와 핵 사고 발생 시 책임 소재 문제도 논란이 되었다. 서벵골 주 정부는 러시아 원자로 6기를 건설하려던 하리푸르 지역의 6000 MW 규모 발전소 건설 허가를 거부했다.[51] 2018년 인도 정부는 당초 목표했던 63 GW에 크게 못 미쳐, 2031년까지 총 원자력 발전 용량이 약 22.5 GW에 그칠 것으로 전망했다.[52]

최근 기후 변화 문제가 다시 국제 사회의 주요 의제로 부상하고, 2022년 유가와 천연가스 가격이 급등하면서 일부 국가에서는 원자력 발전을 다시 고려하는 움직임이 나타나고 있다. 2021년 10월, 일본 내각은 2030년까지 원자력 발전 비중 목표를 20~22%로 유지하되, 재생 에너지 비중을 36~38%로 대폭 늘리는 새로운 에너지 계획을 승인했다. 이를 위해 10기의 원자로 재가동이 필요하며, 기시다 후미오 총리는 2022년 7월 차세대 원자로 건설과 기존 원자로의 60년 이상 운전 연장 검토를 발표했다.[53] 2022년 3월 벨기에는 원자력 발전 단계적 폐지 계획을 10년 연기하기로 결정했다. 총리는 지정학적 불안정 속에서 화석 연료 의존도를 줄이기 위해 2기의 원자로(Doel 4, Tihange 3)를 2035년까지 계속 운영할 것이라고 밝혔다.[54]

3. 세계의 원자력 정책

2011년 3월 동일본 대지진으로 인한 후쿠시마 원전 사고는 세계 각국의 원자력 정책에 큰 영향을 미쳤다. 이 사고를 계기로 일부 국가는 안전성에 대한 우려로 탈원전 정책을 수립하고 단계적으로 원자력 발전을 축소하기 시작했다. 이는 1986년 체르노빌 원자력 발전소 사고 이후 원자력 발전에 대한 대중의 불안감이 커지면서 원자로 건설이 주춤했던 흐름과 유사한 측면이 있다.[12]

하지만 모든 국가가 탈원전을 선택한 것은 아니다. 많은 국가는 여전히 원자력을 기후 변화 대응을 위한 온실가스 감축 수단이자, 늘어나는 전력 수요를 충족하고 에너지 안보를 확보하기 위한 중요한 에너지원으로 간주하고 있다. 특히 경제 성장을 위해 저렴한 전력원이 필요한 아프리카, 동유럽, 아시아의 일부 국가에서는 원자력을 유지하거나 새롭게 도입하려는 움직임이 나타나고 있다. 반면, 독일, 프랑스, 미국 등 원전을 오랫동안 운영해 온 경제 선진국 중 일부는 탈원전을 선언하거나 현상 유지에 초점을 맞추는 경향을 보이기도 한다.

후쿠시마 사고 이후 국가별 정책 방향은 더욱 다양해졌다. 2018년 기준으로 기존 원전 운영 국가 중 26개국은 원전 확대 또는 유지 정책을 지속한 반면, 5개국(독일, 스위스, 대만, 벨기에, 대한민국)은 축소 및 폐지를 선언했다.[71] 이는 2014년(축소 3개국)과 비교했을 때 탈원전으로 정책 방향을 바꾼 국가가 점진적으로 증가하고 있음을 보여준다.[72] 신규 원전 도입을 검토하던 국가 중에서도 2018년 기준 3개국이 도입을 취소하는 등[71], 원자력 발전에 대한 신중론이 확산되는 추세도 관찰된다.[72]

국제 원자력 기구(IAEA)의 통계에 따르면, 2013년 기준으로 전 세계에서 운영 중인 원자력 발전 설비는 390기로, 후쿠시마 사고 이전보다 10% 이상 감소했으며 이는 1986년 체르노빌 사고 당시와 같은 수준이다.[16] 그럼에도 불구하고, 특히 아시아 지역은 에너지 수요 증가로 인해 향후 원자력 에너지의 주요 성장 시장이 될 것으로 예상되며, 2014년 기준 전 세계에서 건설 중인 원자로의 63%가 아시아에 집중되어 있었다.[17]

이처럼 후쿠시마 사고 이후 세계 원자력 정책은 국가별 상황과 필요에 따라 탈원전, 현상 유지, 확대, 신규 도입 등 다양한 방향으로 나아가고 있으며, 안전성, 경제성, 환경 문제 등을 둘러싼 논의가 지속되고 있다.

3. 1. 탈원전 정책의 확산과 한계

2011년 3월 동일본 대지진으로 인한 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고는 일부 국가들이 탈원전 정책을 채택하고 단계적으로 원자력 발전을 축소하는 계기가 되었다.[71] 이전에도 1986년 체르노빌 원자력 발전소 사고 이후 원자력 발전에 대한 대중의 불안감이 커지면서 원자로 건설이 주춤했고 일부 국가는 원자력 폐지를 결정하기도 했다.[12]후쿠시마 사고 이후, 2018년 기준으로 독일, 스위스, 대만, 벨기에, 대한민국 등 5개국이 원전 축소 및 폐지를 선언했다.[71] 이는 2014년 축소 선언 3개국(독일, 스위스, 벨기에)에 비해 탈원전을 선택하는 국가가 점진적으로 늘어나고 있음을 보여준다.[72] 신규 원전 도입을 검토하던 국가 중에서도 베네수엘라, 베트남, 말레이시아 등 3개국이 도입을 취소하며, 도입 취소 국가도 조금씩 늘어나는 추세를 보였다.[71][72]

그러나 탈원전 정책 추진 과정에서 몇 가지 한계와 도전에 직면하기도 한다. 대표적으로 독일은 후쿠시마 사고 이후 8기의 원자로를 즉시 폐쇄하고 재생 에너지 확대를 중심으로 하는 에너지 전환(에너지벤데) 정책을 추진했지만, 이로 인해 러시아산 천연가스에 대한 의존도가 높아지는 결과를 낳았다.[22][42] 러시아가 가스 공급을 중단하며 에너지 위기가 발생하자, 독일은 석탄 발전을 늘리는 동시에 폐쇄 예정이었던 원자력 발전소 2기를 예비 전력으로 유지하는 상황에 이르렀다.[23][24] 이는 에너지 전환 과정에서 안정적인 에너지 공급과 에너지 안보 확보가 중요한 과제임을 보여준다.

또한, 일본의 경우 후쿠시마 사고 이후 원자력 발전 비중을 줄이면서 액화 천연 가스(LNG) 수입 의존도가 크게 늘어났고, 이는 수십 년 만에 처음으로 무역 적자를 기록하는 원인 중 하나가 되었다.[19]

이러한 탈원전 흐름에도 불구하고, 여전히 많은 국가는 늘어나는 전력 수요 충족, 에너지 안보 확보, 기후 변화 대응을 위한 온실가스 감축 목표 달성 등을 이유로 원자력 발전을 유지하거나 확대하고 있다. 2018년 기준 미국, 중국, 프랑스, 러시아 등 26개국이 원전 확대 또는 유지 정책을 펴고 있다.[71] 특히 아시아 지역은 에너지 수요 증가로 인해 원자력 에너지의 주요 성장 시장으로 여겨지며, 2014년 기준 전 세계 건설 중인 원자로의 63%가 아시아에 위치했다.[17] 중국은 엄격한 안전 기준을 적용하며 원전 건설을 재개했고,[48][49][50] 일본 역시 2021년 새로운 에너지 계획에서 2030년 원자력 발전 목표(20~22%)를 유지하며 원전 재가동 및 신규 건설 검토를 시사했다.[53]

3. 2. 원자력 발전 유지 및 확대 국가

2011년 후쿠시마 원전사고 이후 일부 국가는 탈원전 정책을 채택했지만, 여전히 많은 국가들은 늘어나는 전력 수요 충족, 에너지 안보 확보, 기후 변화 대응을 위한 온실가스 감축 목표 달성 등을 이유로 원자력 발전을 유지하거나 확대하는 정책을 추진하고 있다. 특히 아프리카, 동유럽, 아시아의 일부 국가에서는 경제 성장을 뒷받침할 저렴한 전력원으로 원자력을 고려하는 경향이 나타난다.[71]2018년 기준으로 원자력 발전을 확대 또는 유지하는 국가는 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 러시아, 인도 등을 포함하여 총 26개국이었다.[71] 이는 2014년의 27개국에 비해 소폭 감소한 수치지만, 여전히 다수의 국가가 원자력 발전을 중요한 에너지원으로 간주하고 있음을 보여준다.[72] 또한, 방글라데시, 벨라루스, 이집트, 터키, UAE 등 12개국이 신규 원전 도입을 유지하고 있으며, 칠레와 사우디아라비아가 신규 도입 국가로 추가되었다.[71]

주요 국가들의 원자력 발전 유지 및 확대 정책 동향은 다음과 같다.

원자력 발전은 에너지 안보 측면에서 금수 조치의 영향을 비교적 덜 받고, 우라늄 공급원이 호주나 캐나다 등 정치적으로 안정적인 국가에 있다는 점이 장점으로 꼽힌다.[20][21] 프랑스와 같이 자국 내 화석 연료 자원이 부족한 국가에게는 에너지 독립성을 높이는 중요한 수단이 되기도 한다.[20] 일본 역시 후쿠시마 사고 이전에는 에너지 믹스의 1/3을 원자력에 의존했으나, 사고 이후 액화 천연 가스 수입 증가로 무역 적자를 겪기도 했다.[19] 또한, 2022년 유가 및 천연가스 가격 급등과 기후 변화 대응을 위한 온실가스 감축 필요성은 일부 국가들이 원자력 발전을 다시 고려하게 만드는 요인이 되고 있다.

그러나 체르노빌 원자력 발전소 사고(1986년)와 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고(2011년) 이후 높아진 안전 문제에 대한 우려, 핀란드의 올킬루오토 3호기 사례[25]에서 보듯 막대한 건설 비용 초과 및 공사 지연 문제[26][27][28], 원자력 폐기물 처리 문제 등은 원자력 발전 확대의 주요 제약 요인으로 남아있다. 과거 국제 원자력 기구(IAEA) 등의 예측과 달리 실제 원자력 발전 용량 증가는 더디게 진행되어 왔으며[29], 원자력 부흥에 대한 기대에도 불구하고 현실적인 어려움이 존재한다.[30][31][32] 특히 아시아 지역이 원자력 성장의 주요 시장으로 예상되지만[17], 노후 원전의 단계적 폐쇄[9]와 맞물려 전 세계적인 원자력 발전 용량의 급격한 증가는 불확실한 상황이다.[34]

3. 3. 신규 원전 도입 국가

후쿠시마 원전 사고 이후 일부 국가는 탈원전 정책으로 전환했지만, 여전히 많은 국가, 특히 아프리카, 동유럽, 아시아의 개발도상국들은 경제 성장을 뒷받침할 저렴한 전력원으로 원자력을 유지하거나 새롭게 도입하려는 움직임을 보이고 있다.[71] 늘어나는 전력 수요 충족, 에너지 안보 확보, 기후 변화 대응을 위한 온실가스 감축 목표 달성 등의 이유로 원자력 발전을 고려하는 것이다.2018년을 기준으로 신규 원전 도입을 검토 중인 국가들의 현황은 다음과 같다.[71]

이는 2014년(도입 유지 14개국, 신규 도입 2개국, 도입 취소 1개국)과 비교했을 때, 도입을 취소하는 국가가 점진적으로 늘어나고 있음을 보여준다.[72]

주요 신규 도입 추진 국가들의 계획은 다음과 같다.[73]

- '''터키''': 2030년까지 원전 12기 건설을 계획했으며, 이 중 8기 건설을 확정했다.

- '''방글라데시''': 북부 지역에 1,000MW급 발전소 건설을 추진했다. (초기 목표 2017년 완공)

- '''이집트''': 2025년까지 원전 4기 건설을 목표로 하고 있다.

- '''사우디아라비아''': 2032년까지 원전 16기 건설 계획을 발표했다.

- '''UAE''': 2020년까지 총 20GW 생산 능력의 원전 14기 건설을 전망했다.

- '''요르단''': 2030~40년까지 원전 발전 비중을 30%로 확대할 계획이다.

- '''카자흐스탄''': 2030년까지 국가 전원 구성에서 원자력 비중을 20%로 설정했다.

하지만 후쿠시마 사고 이후 안전성에 대한 우려가 커지면서 일부 국가에서는 계획에 변화가 생기기도 했다. 태국은 신규 원전 건설 계획을 무기한 연기했으며,[73] 베트남과 말레이시아는 도입 계획을 취소했다.[71][5][6][7][8] 이러한 변화는 신규 원전 도입 과정에서 안전 규제 문제, 막대한 재원 조달의 어려움, 기술 확보의 불확실성 등 여러 난관이 존재함을 시사한다.

3. 4. 국제 협력

국제 사회의 원자력 동향 파악 및 정보 공유 측면에서 국제 원자력 기구(IAEA)는 중요한 역할을 수행한다. IAEA는 2008년 9월, 2030년까지 원자력 발전이 전 세계 전력 생산에서 차지하는 비중이 12.4%에서 14.4% 사이를 유지할 것으로 전망한 바 있다.[15] 또한, 주요 사고 발생 이후 변화된 국제 원자력 현황에 대한 정보를 제공하기도 한다. 예를 들어 2013년 IAEA는 후쿠시마 제1원자력 발전소 사고 이후 약 2년이 지난 시점에서 전 세계적으로 운영 중인 원자력 발전 설비가 390기라고 발표했다. 이는 후쿠시마 사고 이전보다 10% 이상 감소한 수치이며, 1986년 체르노빌 원자력 발전소 사고 당시와 동일한 수준이다.[16]

4. 원자력 발전의 쟁점과 과제

원자력 발전은 현대 사회의 주요 에너지원 중 하나로 자리 잡았으나, 동시에 여러 복잡한 쟁점과 해결해야 할 과제를 안고 있다. 주요 논점으로는 원자력 사고 발생 가능성과 그로 인한 피해, 사용 후 핵연료를 포함한 방사성 폐기물의 장기적이고 안전한 처리 방안 마련 문제, 원자력 기술 및 물질의 핵 확산 위험성, 막대한 초기 투자 비용과 장기간의 건설 기간으로 인한 경제성 논란, 그리고 잠재적인 핵 테러 위협 등이 꾸준히 제기되고 있다.[1][18]

특히 1986년 체르노빌 원자력 발전소 사고와 2011년 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고와 같은 대형 사고는 원자력 발전의 안전성에 대한 근본적인 질문을 던졌으며, 전 세계적으로 원자력 정책의 방향 설정에 큰 영향을 미쳤다.[29][35] 이러한 사고 이후 많은 국가에서 안전 규제를 강화하고, 원자력 발전 비중을 축소하거나 탈원전 정책을 추진하는 움직임이 나타났다.[39][42][44][45]

반면, 기후 변화 문제의 심각성이 부각되면서 온실 가스 배출량이 매우 적은 원자력 발전이 탈탄소 목표 달성을 위한 현실적인 대안 중 하나로 다시 주목받기도 한다.[55][56] 또한, 최근의 국제 정세 변화와 에너지 가격 급등은 에너지 안보 확보의 중요성을 부각시켰고, 일부 국가에서는 안정적인 에너지 공급을 위해 원자력 발전을 재평가하거나 기존 원전의 수명을 연장하는 등의 정책 변화를 보이기도 했다.[53][54]

이처럼 원자력 발전은 안전, 환경, 경제, 안보 등 다양한 측면에서 상반된 평가와 기대를 동시에 받고 있으며, 각국은 자국의 상황과 가치 판단에 따라 각기 다른 정책적 선택을 하고 있다. 따라서 원자력 발전을 둘러싼 쟁점들은 앞으로도 지속적인 사회적 논의와 기술적, 정책적 노력이 필요한 중요한 과제로 남을 것이다.

4. 1. 안전 문제

원자력 사고와 방사성 폐기물 처리 문제는 원자력 발전의 주요 우려 사항이다.[1] 그 외에도 핵 확산, 높은 건설 비용, 핵 테러 가능성 등이 문제점으로 지적된다.[18]실제로 원자력 발전소 건설은 예상보다 훨씬 많은 비용과 시간이 소요되는 경우가 많다. 예를 들어, 핀란드의 올킬루오토 3 원자로는 최초의 EPR 설계로 주목받았지만, 시공 및 감독 문제로 인해 막대한 비용 초과와 공사 지연을 겪으며 방사선 및 핵 안전청(STUK)의 조사를 받기도 했다.[25] 당초 예상했던 건설 비용 30억유로의 거의 세 배에 달하는 약 85억유로까지 비용이 증가했다.[26][27][28] 이러한 비용 및 시간 문제는 과거 "값싸고 깨끗하며 안전한 무한 에너지"라는 원자력 발전에 대한 낙관적인 전망과는 거리가 멀었다.[29]

2000년대 초반, 화석 연료 가격 상승과 기후 변화 문제에 대한 우려로 원자력 부흥 논의가 있었으나[3], 2011년 3월 일본 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고는 이러한 흐름에 제동을 걸었다.[35][36][37][38][48] 후쿠시마 사고 이후, 전 세계적으로 원자력 발전소의 안전성에 대한 우려가 커졌고, 많은 국가들이 기존 원자로의 안전성을 재검토하고 원자력 정책의 방향을 수정하게 되었다.[39]

- 독일: 후쿠시마 사고 이후 8기의 원자로를 영구 폐쇄하고, 2022년까지 모든 원자력 발전소를 폐쇄하기로 결정했다.[42] 주요 기업인 지멘스 역시 원자력 발전 사업에서 철수했다.[43]

- 이탈리아: 국민투표를 통해 탈핵 정책을 유지하기로 결정했다.[44]

- 스위스와 스페인: 신규 원자로 건설을 금지했다.[45]

- 일본: 사고 당사국으로서 원자력 발전에 대한 의존도를 크게 낮추려는 움직임이 있었으나[46], 2021년 발표된 에너지 계획에서는 2030년까지 원자력 발전 비중을 20~22%로 유지하는 목표를 설정했다. 이는 일부 원자로의 재가동과 노후 원전의 수명 연장, 차세대 원자로 건설 검토 등을 포함한다.[53]

- 중국: 사고 직후 신규 원자로 건설 승인을 잠정 중단하고 안전 점검을 실시했으나[48][49], 이후 국제 원자력 기구(IAEA)의 안전 기준을 반영한 계획을 수립하고 다시 원전 건설을 확대하고 있다. 2025년까지 원자력 발전 용량을 70GW까지 늘릴 계획이다.[50]

- 인도: 대규모 원전 건설 계획을 추진했으나, 지역 주민들의 반대와 핵 책임법 문제 등으로 인해 계획에 차질을 빚고 있다.[51] 2031년까지의 원자력 발전 용량 목표치를 하향 조정했다.[52]

- 벨기에: 기존의 탈핵 계획을 수정하여 2기의 원자로 수명을 10년 연장하기로 결정했다.[54]

반면, 호주, 오스트리아, 덴마크, 그리스, 아일랜드, 라트비아, 리히텐슈타인, 룩셈부르크, 포르투갈, 이스라엘, 말레이시아, 뉴질랜드, 노르웨이 등 일부 국가는 원자력 발전에 반대하는 입장을 유지하고 있다.[5][6][7][8] 국제 에너지 기구(IEA)는 후쿠시마 사고 이후 2035년까지의 신규 원전 건설 전망치를 절반으로 줄였다.[41]

최근 기후 변화 대응의 시급성이 다시 부각되고 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 에너지 안보 문제가 중요해지면서 일부 국가에서 원자력 발전을 다시 고려하는 움직임도 나타나고 있다. 이처럼 원자력 발전의 안전 문제는 경제성, 환경 문제 등과 함께 각국의 에너지 정책을 결정하는 데 있어 지속적으로 중요한 논쟁거리가 되고 있다.

4. 2. 핵폐기물 처리 문제

원자력 사고와 함께 방사성 폐기물 처리 문제는 원자력 발전을 둘러싼 주요 쟁점 중 하나이다.[1] 이 외에도 핵 확산 가능성, 원자력 발전소 건설 및 운영에 드는 막대한 비용, 핵 테러 위험 등 역시 중요한 문제로 지적된다.[18]4. 3. 핵확산 위험

원자력 발전과 관련하여 원자력 사고나 방사성 폐기물 처리 문제 외에도 여러 우려 사항이 존재한다.[1] 주요 관심사 중 하나로 핵 확산 문제가 꼽히며, 이 외에도 원자력 발전소 건설에 드는 높은 비용과 핵 테러의 위험성 등이 지적된다.[18]4. 4. 경제성 문제

원자력 발전소 건설에는 막대한 초기 비용이 소요되며, 이는 원자력 정책의 주요 쟁점 중 하나이다.[18] 대표적인 예로 핀란드의 올킬루오토 3 원자로는 최초의 EPR 설계로 기대를 모았으나, 시공 및 감독 문제로 인해 건설이 지연되고 비용이 급증했다.[25] 2012년 12월, 건설사는 총 건설 비용을 약 85억유로로 추산했는데, 이는 최초 예상 비용인 30억유로의 거의 세 배에 달하는 금액이다.[26][27][28]과거 원자력 지지자들은 원자력 발전의 긍정적인 전망을 내놓았지만, 높은 건설 비용과 원자력 사고에 대한 우려, 그리고 반핵 운동 등으로 인해 실제 성장은 예상에 크게 미치지 못했다. 예를 들어, 1973년 국제 원자력 기구(IAEA)는 2000년까지 전 세계 원자력 설치 용량이 3,600~5,000 GW에 달할 것으로 예측했으나, 실제 설치 용량은 356 GW에 불과했다. 건설 비용은 예상보다 훨씬 높았고 건설 기간도 길어져, "저렴하고 깨끗하며 안전한 무한 에너지"라는 초기 기대는 실현되지 못했다.[29]

2000년대 초반, 상승하는 화석 연료 가격과 온실 가스 배출 감축 필요성에 대한 우려가 커지면서 원자력 부흥 논의가 일기도 했다.[3] 그러나 핀란드와 프랑스에서 건설 중인 차세대 원자로들이 지연과 예산 초과 문제를 겪으면서[30][31][32] 부흥론은 힘을 잃었다. 2012년 전 세계 원자력 발전량은 1999년 이후 최저 수준을 기록했다.

2011년 후쿠시마 원자력 사고는 원자력의 경제성에 대한 근본적인 의문을 제기했다.[35][36][37][38][48] 사고 이후 안전 규제 강화 요구가 높아지면서 건설 및 운영 비용 상승 압력이 커졌다. 플래츠는 후쿠시마 사고로 인해 주요 에너지 소비국들이 기존 원자로의 안전성을 재검토하고 신규 건설 계획의 속도와 규모를 재조정하게 되었다고 보도했다.[39] 국제 에너지 기구(IEA)는 2035년까지 건설될 원자력 발전 용량 추정치를 절반으로 줄였다.[41]

이에 따라 여러 국가에서 원자력 정책의 변화가 나타났다. 독일은 8기의 원자로를 영구적으로 폐쇄하고 2022년까지 완전한 탈핵을 결정했으며,[42] 지멘스와 같은 기업도 원자력 사업에서 철수하며 재생 에너지 중심으로의 전환을 지지했다.[43] 이탈리아는 국민투표를 통해 탈핵 정책을 유지하기로 결정했고,[44] 스위스와 스페인은 신규 원자로 건설을 금지했다.[45] 벨기에 역시 원자력 발전소의 단계적 폐지를 결정했다.[45] 아시아에서도 일본과 대만의 지도자들이 원자력 의존도를 줄이겠다는 입장을 밝혔다.[46] 멕시코는 천연가스 발전을 위해 10기의 원자로 건설 계획을 보류했다.[47]

중국과 인도 등 원자력 확대를 추진하던 국가들에서도 경제성 및 안전성 문제, 지역 주민 반대 등으로 인해 계획에 차질이 생기고 있다. 중국은 후쿠시마 사고 이후 신규 원자로 건설 승인을 잠시 보류하고 안전 기준을 강화했으며,[48][49] 2025년까지 70 GW 용량 달성을 목표로 하고 있지만[50], 실제 달성 여부는 불투명하다. 인도 역시 지역 주민의 반대 시위와 핵 책임법 문제 등으로 인해 당초 목표했던 63 GW 달성이 어려울 것으로 예상되며, 2031년까지의 목표치를 약 22.5 GW로 하향 조정했다.[51][52]

한편, 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 에너지 위기가 심화되면서 일부 국가에서는 에너지 안보 차원에서 원자력 발전을 다시 고려하는 움직임도 나타나고 있다. 일본은 2030년까지 원자력 발전 비중 목표(20~22%)를 유지하면서 재생에너지 비중을 36~38%로 대폭 상향 조정했으며, 노후 원전의 수명 연장과 차세대 원자로 건설 검토를 발표했다.[53] 벨기에 역시 에너지 안보를 이유로 2개 원자로의 폐쇄 계획을 10년 연기했다.[54]

그러나 재생 에너지 기술의 발전과 발전 단가 하락 추세를 고려할 때, 장기적으로 원자력 발전의 경제적 경쟁력은 계속 도전을 받을 것으로 보인다. 원자력 사고 위험과 방사성 폐기물 처리 문제[1] 역시 경제성에 부담을 주는 요인으로 작용한다.

4. 5. 기후 변화 대응

기후 변화 위기 대응을 위해 화석 연료 사용을 줄이는 것은 필수적이다. 원자력 발전은 수명 주기 온실 가스 배출량이 가장 낮은 에너지원 중 하나로 평가받으며,[55] [56] 역사적으로 1971년부터 2009년까지 약 64기가톤의 이산화탄소 상당 온실 가스 배출을 막는 데 기여했다.[57]대한민국 정부는 2014년 제2차 에너지기본계획에서 2035년까지의 원전 비중 목표를 기존 1차 계획의 41%에서 29%로 낮추기로 결정했다. 이는 에너지 안보, 온실 가스 감축, 산업 경쟁력 등을 종합적으로 고려한 결과이다. 신기후체제 발효에 따라 화석 연료를 사용하는 화력 발전을 줄여야 하는 동시에 증가하는 에너지 수요에 대비해야 하는 상황이다. 신재생에너지 보급은 꾸준히 증가했지만, 2015년 말 기준으로 보급률은 3% 수준에 머물러 있으며, 그중에서도 폐기물과 수력 발전의 비중이 높고 풍력과 태양광 보급은 아직 미미하다. 정부는 2035년까지 총에너지 기준으로 신재생에너지 비중을 11%까지 높이는 것을 목표로 하고 있다. 그러나 한국의 지리적 여건상 신재생에너지 확대는 쉽지 않은 과제이다. 일조량과 바람 세기의 변동성이 크고 설비 이용 효율이 낮아 대규모 부지가 필요하며(예: 100만kW 생산 시 풍력은 여의도 면적 50배, 태양광은 10배 필요), 발전 가능 지역도 제한적이다.

국제적으로 원자력 발전은 부침을 겪어왔다. 2000년대 초반 화석 연료 가격 상승과 온실 가스 배출 제한에 대한 우려로 원자력 부흥 논의가 있었으나,[3] 1986년 체르노빌 원자력 발전소 사고와 2011년 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고 등 주요 사고는 원자력 발전에 대한 우려를 증폭시켰다.[29][35] 또한, 원전 건설 비용이 예상을 훨씬 초과하고[26][27][28] 건설 기간이 길어지는 문제[25][30][31][32] 역시 원자력 확대의 걸림돌로 작용했다. 후쿠시마 사고 이후 독일[42], 이탈리아[44], 스위스, 스페인[45], 벨기에[45] 등 여러 국가가 탈원전 정책을 강화하거나 신규 원전 건설을 금지했으며, 일본[46]과 대만도 원전 의존도를 낮추려는 움직임을 보였다. 반면, 중국[33][50], 인도[51], 러시아 등은 원자력 발전소 건설을 계속 추진하고 있다. 최근 2022년 에너지 위기 상황 속에서 일본[53], 벨기에[54] 등 일부 국가는 에너지 안보 강화를 이유로 원자력 발전 정책을 재검토하는 모습을 보이기도 했다.

기후 변화 대응 수단으로서 원자력 발전의 역할에 대한 평가는 다양하다. IPCC는 2018년 보고서에서 지구 온난화를 1.5도로 제한하기 위한 경로 중 하나로 2050년까지 원자력 발전 용량이 2010년 대비 크게 증가(98%~501%)해야 할 수 있다고 제시했다.[62] 최근 연구들은 원자력과 재생에너지가 온실 가스 배출 감축에 있어 상호 배타적이지 않으며, 효과적인 기후 변화 완화 전략에는 두 에너지원이 모두 포함될 수 있다고 분석한다.[59][60][61] 2021년 유럽 연합 공동 연구 센터는 원자력이 다른 발전 기술에 비해 인간 건강이나 환경에 더 해롭다는 과학적 증거가 없다고 발표했으며[63], 이에 따라 EU 의회는 원자력을 지속가능한 금융 분류체계(그린 택소노미)에 포함시켰다.[64] 또한, 원자력의 낮은 탄소 발자국을 활용하여 탄소 포집 기술에 동력을 제공함으로써 탄소 네거티브(carbon-negative) 공정을 만들 수 있다는 가능성도 제기된다.[65] 소형 모듈 원자로(SMR)와 같은 차세대 원자로 기술 개발도 전 세계적으로 진행 중이다.[66][67][68]

참조

[1]

웹사이트

Power Reactor Information System

http://www.iaea.org/[...]

[2]

웹사이트

Nuclear power down in 2012

https://www.world-nu[...]

[3]

웹사이트

The Nuclear Renaissance (by the World Nuclear Association)

http://www.world-nuc[...]

[4]

문서

https://www.worldnuc[...]

[5]

웹사이트

Is this the end of the nuclear revival?

https://www.smh.com.[...]

2011-03-19

[6]

웹사이트

Indonesia to Continue Plans for Nuclear Power

https://www.nytimes.[...]

2011-03-17

[7]

웹사이트

Israel Prime Minister Netanyahu: Japan situation has "caused me to reconsider" nuclear power

https://archive.toda[...]

[8]

웹사이트

Israeli PM cancels plan to build nuclear plant

https://web.archive.[...]

[9]

문서

Taking stock of nuclear renaissance that never was

https://www.smh.com.[...]

Sydney Morning Herald

2010-08-18

[10]

뉴스

Nuclear power: When the steam clears

http://www.economist[...]

2011-03-24

[11]

웹사이트

Germany: Nuclear power to be phased out by 2022

http://www.greenleft[...]

2011-06-05

[12]

웹사이트

Research and Markets: International Perspectives on Energy Policy and the Role of Nuclear Power

https://archive.toda[...]

Reuters

2009-05-06

[13]

간행물

Survey of energy resources

http://www.worldener[...]

World Energy Council

2007-07-13

[14]

문서

The World Nuclear Industry Status Report

https://web.archive.[...]

Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety

2008-06-25

[15]

간행물

Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2030

http://www-pub.iaea.[...]

International Atomic Energy Agency

2008-09

[16]

웹사이트

Historic Move: IAEA Shifts 47 Japanese Reactors Into “Long-Term Shutdown” Category

http://www.worldnucl[...]

World Nuclear Industry Status Report

2013-01-16

[17]

웹사이트

Multilateral Cooperation in Asia's Nuclear Sector

http://nbr.org/resea[...]

2014-06-08

[18]

문서

Opposing nuclear power: past and present

http://www.bmartin.c[...]

Social Alternatives

2007

[19]

웹사이트

How Can Japan Compete in a Changing Global Market?

http://www.nbr.org/r[...]

The National Bureau of Asian Research

[20]

뉴스

Nuclear renaissance faces realities

http://www.platts.co[...]

Platts

2007-07-13

[21]

간행물

Is it reliable to depend on import?

http://www.esat.kule[...]

Katholieke Universiteit Leuven, Departement of Electrical Engineering of the Faculty of Engineering

2007-07-13

[22]

뉴스

Angela Merkel's nuclear folly fuelled Putin's ambitions in Ukraine

https://www.theglobe[...]

Globe and Mail

[23]

뉴스

Germany's Uniper to restart coal-fired power plant as Gazprom halts supply to Europe

https://www.reuters.[...]

Reuters

[24]

뉴스

Germany to keep two nuclear plants available as a backup and burn coal as it faces an energy crisis brought on by war and climate change

https://www.cnbc.com[...]

CNBC

[25]

뉴스

Olkiluoto pipe welding 'deficient', says regulator

http://www.world-nuc[...]

World Nuclear News

2010-06-08

[26]

뉴스

Finnish parliament agrees plans for two reactors

http://uk.reuters.co[...]

2010-07-02

[27]

뉴스

Olkiluoto 3 delayed beyond 2014

http://www.world-nuc[...]

World Nuclear Association#Public information|World Nuclear News

2012-07-24

[28]

뉴스

Finland's Olkiluoto 3 nuclear plant delayed again

https://www.bbc.co.u[...]

BBC

2012-08-10

[29]

간행물

2011-2012 world nuclear industry status report

http://bos.sagepub.c[...]

2012-09

[30]

문서

Is the Nuclear Renaissance Fizzling?

http://greeninc.blog[...]

Green

2009-05-29

[31]

문서

In Finland, Nuclear Renaissance Runs Into Trouble

https://www.nytimes.[...]

New York Times

2009-05-28

[32]

문서

Nuclear dawn delayed in Finland

http://news.bbc.co.u[...]

BBC News

2009-07-08

[33]

웹사이트

Nuclear Power in China

http://www.world-nuc[...]

[34]

웹사이트

Book review: Contesting the future of nuclear power

http://www.ies.unsw.[...]

[35]

웹사이트

Nuclear Renaissance Threatened as Japan’s Reactor Struggles

https://www.bloomber[...]

Bloomberg

2011-03

[36]

뉴스

Analysis: Nuclear renaissance could fizzle after Japan quake

https://www.reuters.[...]

Reuters

2011-03-14

[37]

뉴스

Japan nuclear woes cast shadow over U.S. energy policy

https://www.reuters.[...]

Reuters

2011-03-13

[38]

뉴스

Nuclear winter? Quake casts new shadow on reactors

http://www.marketwat[...]

MarketWatch

2011-03-14

[39]

웹사이트

NEWS ANALYSIS: Japan crisis puts global nuclear expansion in doubt

http://www.platts.co[...]

Platts

2011-03-21

[40]

웹사이트

Italy announces nuclear moratorium

http://www.world-nuc[...]

World Nuclear News

2011-03-24

[41]

뉴스

Gauging the pressure

http://www.economist[...]

2011-04-28

[42]

웹사이트

German government wants nuclear exit by 2022 at latest

http://uk.reuters.co[...]

2011-05-30

[43]

뉴스

Siemens to quit nuclear industry

https://www.bbc.co.u[...]

2011-09-18

[44]

웹사이트

Italy Nuclear Referendum Results

http://referendum.in[...]

2011-06-13

[45]

웹사이트

Nuclear Power Goes Rogue

http://www.thedailyb[...]

2011-11-28

[46]

웹사이트

Nuclear Promotion Dropped in Japan Energy Policy After Fukushima

https://www.bloomber[...]

2011-10-28

[47]

웹사이트

Mexico Scraps Plans to Build 10 Nuclear Power Plants in Favor of Using Gas

https://www.bloomber[...]

2011-11-04

[48]

뉴스

Will China's nuclear nerves fuel a boom in green energy?

http://www.channel4.[...]

Channel 4

2011-03-17

[49]

웹사이트

China freezes nuclear plant approvals - CNN.com

http://edition.cnn.c[...]

Edition.cnn.com

[50]

웹사이트

Nuclear Power in China

https://world-nuclea[...]

[51]

웹사이트

India's Rising Nuclear Safety Concerns

http://www.asiasenti[...]

2011-10-27

[52]

웹사이트

Issues Concerning Installation of new NPPs, Government of India, Department of Atomic Energy, Lok Sabha unstarred question no. 4226 to be answered on 21.03.2018

http://dae.nic.in/wr[...]

[53]

웹사이트

Nuclear Power in Japan

https://world-nuclea[...]

[54]

웹사이트

Nuclear Power in Belgium

https://world-nuclea[...]

[55]

웹사이트

Integrated life-cycle assessment of electricity sources - Figure 37

https://unece.org/si[...]

UNECE

[56]

웹사이트

IPCC Working Group III – Mitigation of Climate Change, Annex III: Technology - specific cost and performance parameters - Table A.III.2 (Emissions of selected electricity supply technologies (gCO 2eq/kWh))

https://www.ipcc.ch/[...]

IPCC

2018-12-14

[57]

논문

Prevented Mortality and Greenhouse Gas Emissions from Historical and Projected Nuclear Power

[58]

논문

Differences in carbon emissions reduction between countries pursuing renewable electricity versus nuclear power

https://doi.org/10.1[...]

2020-10-05

[59]

논문

Reply to 'Differences in Carbon Emissions Reduction between Countries Pursuing Renewable Electricity Versus Nuclear Power,' by Sovacool Et Al. (2020)

Elsevier

2021-01-08

[60]

논문

CO2 emissions of nuclear power and renewable energies: a statistical analysis of European and global data

2021-05-20

[61]

웹사이트

IPCC Fifth Assessment Report - WG3 Summary for Policymakers

https://www.ipcc.ch/[...]

2013-03-31

[62]

웹사이트

Special Report: Global Warming of 1.5°C Summary for Policymakers

https://www.ipcc.ch/[...]

[63]

웹사이트

Technical assessment of nuclear energy with respect to the 'do no significant harm' criteria of Regulation (EU) 2020/852 ('Taxonomy Regulation')

https://ec.europa.eu[...]

[64]

뉴스

EU parliament backs labelling gas and nuclear investments as green

https://www.reuters.[...]

[65]

웹사이트

Want to stop climate change? Embrace the nuclear option.

https://www.usatoday[...]

2021-01-19

[66]

웹사이트

Carbon Free Energy

https://www.arcenerg[...]

2021-01-19

[67]

웹사이트

OPEN100

https://www.open-100[...]

2021-01-19

[68]

웹사이트

X-energy

https://x-energy.com[...]

2021-01-19

[69]

서적

원자력발전백서 2014

[70]

서적

원자력 상식사전(박문각, 2016)

[71]

웹인용

세계 원전시장 인사이트(2018-08-10)

http://www.keei.re.k[...]

2018-12-28

[72]

웹인용

세계 원전시장 인사이트(2015-01-30)

http://www.keei.re.k[...]

[73]

웹인용

한국원자력산업회의 자료

http://www.kaif.or.k[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com