적조

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

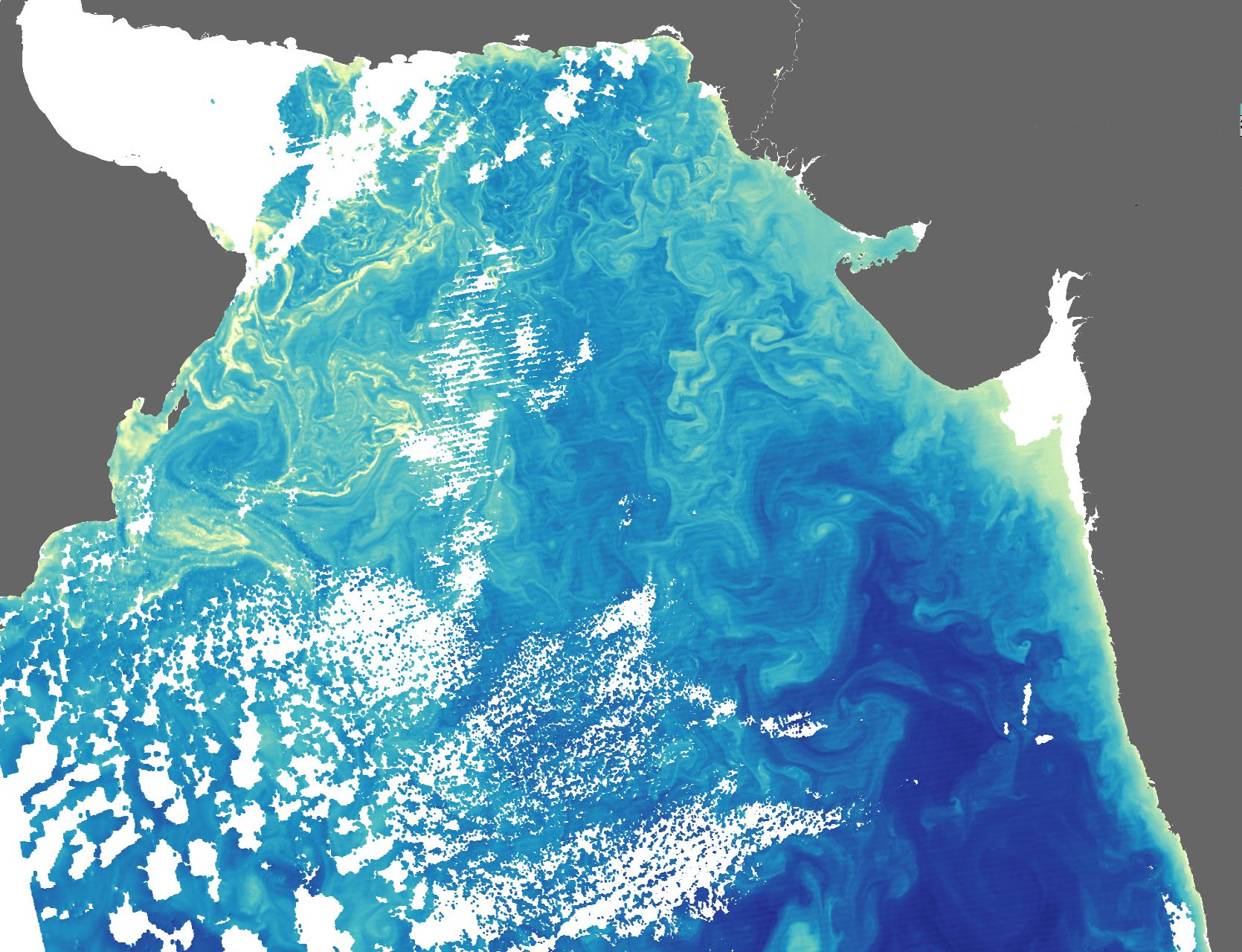

적조는 수중의 부영양화로 인해 식물성 플랑크톤이 대량 번식하여 해수나 호수의 색깔이 변하는 현상이다. 주요 원인은 수계의 부영양화이며, 하천 유입, 공장 폐수, 간척 사업 등으로 인한 갯벌 감소 등이 복합적으로 작용한다. 적조는 어패류 폐사, 패독 발생 등 생태계에 부정적인 영향을 미치며, 전 세계적으로 발생한다. 한국에서는 삼국사기, 조선왕조실록 등 역사 기록에도 나타나며, 1970년대 이후 남해안, 동해안 등에서 빈번하게 발생하여 양식업에 피해를 주고 있다. 적조를 해결하기 위해 황토 살포, 수질 정화 등 다양한 대책이 시도되고 있으며, 육상 오염원 관리와 같은 근본적인 대책 마련이 필요하다.

더 읽어볼만한 페이지

- 해양 오염 - 바다 쓰레기

바다 쓰레기는 해양에 유입되어 축적되는 인공적인 폐기물로, 플라스틱을 포함한 다양한 물질로 구성되며 해양 생태계 파괴, 사회·경제적 문제 등을 야기하여 국제적 해결 노력이 진행 중이다. - 해양 오염 - 태평양 거대 쓰레기 지대

태평양 거대 쓰레기 지대는 북태평양 환류로 인해 형성된 해양 쓰레기 집적 지역으로, 다량의 플라스틱 쓰레기와 특히 플라스틱 미립자가 고농도로 존재하여 해양 오염을 심화시키고 해양 생태계에 악영향을 미쳐 국제적인 해결 노력이 필요한 곳이다. - 바다 - 해외

해외는 대한민국 이외의 지역을 의미하며, 각 국가 및 문화권에 따라 범위가 다르게 인식되고, 역사적으로 대륙 간 이동 수단 발달과 현대 비행기 발달로 해외여행이 보편화되었다. - 바다 - 수반구

수반구는 남위 47도 13분, 동경 178도 28분을 중심으로 해양 면적이 넓고 태평양, 인도양, 남극해와 남극 대륙, 오세아니아, 아시아, 아메리카 일부를 포함하며 국제 해양 교통과 자원 개발의 중심지로서 국제 관계 및 대한민국의 경제와 안보에 중요한 영향을 미친다. - 자연재해 - 홍수

홍수는 과도한 강수량, 눈 녹음, 폭풍 해일, 쓰나미 등으로 발생하는 범람 현상으로 인명 및 재산 피해, 환경 파괴를 일으키며, 기후변화로 심각성이 커짐에 따라 제방 건설, 조기 경보 시스템 구축 등 예방 대책과 취약 계층 지원이 필요하지만, 토양 비옥도 증가와 같은 긍정적인 측면도 존재한다. - 자연재해 - 환태평양 조산대

환태평양 조산대는 태평양 주변에서 지진과 화산 활동이 활발하게 일어나는 지역으로, 여러 지각판의 상호 작용으로 섭입대와 해구가 존재하며 화산의 분포가 뚜렷하다.

2. 원인

적조는 수온 상승, 수류 저하, 부영양화, 공장 폐수, 경쟁 플랑크톤 소멸 등 복합적인 요인에 의해 발생하는 것으로 알려져 있다. 하천이 유입되는 폐쇄적인 수역에서 발생하기 쉽지만, '조'라는 이름과 달리 바다나 호수뿐 아니라 유속이 느린 하천에서도 발생할 수 있다. 과거에는 부영양화가 주 원인으로 꼽혔으며, 어류·패류 양식업 발달에 따른 양식 생물체의 배설물, 사료 등에 의한 부영양화 영향도 지적되고 있다.[3]

플랑크톤을 포식하는 생물이 줄어들어 정화 작용이 약해지는 것도 적조 발생의 중요한 원인 중 하나이다.

2. 1. 부영양화

부영양화는 적조 발생의 주된 원인으로 여겨진다. 질소나 인과 같은 영양염류가 토양 오염으로 인한 지표 유출수, 도시 및 공장에서 정화되지 않은 폐수 등을 통해 바다로 유입된다. 지중해 연안의 대도시들과 대부분의 해안 개발도상국에서는 하수를 제대로 처리하지 않고 바다로 배출하며, 이로 인해 전 세계 해안 지역, 특히 습지, 강어귀, 산호초, 늪 등에서 생태계 파괴와 해양오염이 가속화되고 있다.[3]어류·패류 양식업의 발달로 인해 양식 생물체의 배설물, 양식용 사료, 사체 등도 부영양화를 일으켜 적조 발생에 영향을 준다는 연구 결과도 있다.

간척이나 연안 매립, 호안 공사 등으로 얕은 곳에 서식하는 바지락이나 굴 같은 패류, 새우나 게 같은 갑각류, 갯지렁이 같은 다모류 등이 줄어들면서, 이들이 먹이로 하는 플랑크톤이 대량 발생하여 적조가 발생하기도 한다. 간사만의 간척 사업과 아리아케 해의 적조 발생 간의 인과 관계가 논의되기도 하였다.

일본에서는 아리아케 해 외에도 세토내해, 도쿄만, 이세만, 오사카만 등의 내만부와 담수인 비와호에서 적조 발생이 많이 보고되고 있다.

일본의 지방자치단체들은 폐쇄적인 수역의 부영양화를 억제하기 위해 하수도 정비 사업을 진행하고 있으며, 인공 갯벌 조성 사업도 진행하고 있다. 인공 갯벌의 미생물을 바지락 등의 조개류가 섭취함으로써 내만의 수질이 개선될 것으로 기대하고 있으며, 갯벌체험이나 자연 학습을 위한 레저 시설 창출도 기대된다.

2. 2. 기후 변화

기후 변화로 수온이 상승하여 미생물이 왕성하게 번식하는 경우나 바람이 적게 불어 바닷물이 섞이지 않을 때에도 적조 현상이 발생한다. 적조 현상을 일으키는 적조생물인 코클로디니움이 활동하기에 알맞은 수온인 24.5°C~28°C를 유지하면 적조 현상이 발생할 수 있다.2. 3. 해양 환경 변화

갯벌에 사는 조개 등의 생물은 그곳에 사는 미생물이나 플랑크톤 등을 먹이로 삼아, 수중에 유입되는 영양염이나 유기물의 유입을 방지하는 일을 해왔다. 그러나 간척 사업 등으로 인해 간석지가 대폭 감소해 만내의 부영양화가 진행되어 이것 때문에 플랑크톤이 대량 발생한다고 추측되고 있다.[3]플랑크톤을 포식하는 생물의 감소(정화 작용의 저하)도 적조 발생의 중요한 원인 중 하나로 여겨진다. 간척이나 매립, 호안 공사에 의한 얕은 곳의 감소, 갯벌 감소 등은 플랑크톤을 포식하는 조개류 등의 서식지를 빼앗는 동시에 수역의 수류를 정체시키는 등의 이유로 적조 발생을 초래할 수 있다는 견해이다.

얕은 곳에 서식하는 바지락이나 굴과 같은 패류, 새우나 게와 같은 갑각류, 갯지렁이와 같은 다모류는 그곳에 서식하는 미생물이나 플랑크톤, 유기물 등을 먹이로 섭취하여 해양으로의 영양염류와 유기물의 유입을 억제하는, 일종의 자연 정화조 역할을 해왔다. 그러나 간척이나 연안의 매립, 호안 공사 등에 의해 얕은 곳에 서식하는 생물의 감소(소멸)나 연안역의 수류 저하(정체수)가 발생하고, 이것을 원인으로 플랑크톤이 대량 발생하는 것으로 생각된다. 예를 들어, 간사만의 간척 사업에서는 간척에 따른 경제적인 이해관계와 함께 아리아케 해에서의 적조 발생과의 인과 관계가 논의되고 있다.

3. 적조 구성 생물

적조는 대부분 식물성 플랑크톤으로 이루어져 있으며, 현재 세계적으로 약 150종 정도가 적조를 일으키는 것으로 알려져 있다. 이들 중 규조류는 주로 고위도 해역에서, 편모조류는 적도 및 아열대 해역에서 발생하는 적조의 우점종으로 나타난다.[1]

우리나라 해역에서는 계절에 따라 규조류와 편모조류가 번갈아 나타나는 우점종 천이 현상을 보인다. 겨울철에는 주로 규조류, 봄철에는 규조류와 소형 편모조류, 여름철에는 대형 편모조류가 유해 적조를 일으킨다. 우리나라 연안에서 어류나 패류를 직접 치사시키는 독성 물질을 생산하는 종은 편모조류에 속하는 Cochlodinium 속, Gymnodinium 속, Gyrodinium 속, Heterosigma 속 등이 있다. 규조류 중에서는 Skeletonema 속, Chaetoceros 속, Nitzschia 속이 있으며, Nitzschia 속은 유일하게 규조류에서 패독을 일으키는 종으로 기억상실성 패독소를 생산한다.[1]

일본 근해에서 우점하는 플랑크톤 중 방제 관점에서 특히 중요시되는 종에는 샤트네라 안티콰(C. antiqua), 샤트네라 마리나(C. marina), 헤테로시그마 아카시오(Heterosigma akashiwo), 카레니아 미키모토이(K. mikimotoi) 등이 있다. 유해 플랑크톤에 의한 적조는 특히 “유해 조류 블룸”(HABs; Harmful Algal Blooms)이라고 불린다.[3] 야광충(夜光虫)을 원인으로 하는 적조의 경우, 야간의 발광 현상이 관광 자원이 되는 경우도 있다.[3]

3. 1. 규조류

식물성 플랑크톤으로 이루어진 규조류는 주로 고위도 해역에서 적조를 일으키는 주요 생물종이다. 영양염류가 풍부하고 일조량, 수온, 염분 등의 환경 조건이 적절하면 일시적으로 대량 번식한다.우리나라 해역에서는 겨울철 저온 고염 환경에서 규조류에 의한 적조 현상이 주로 발생한다. 봄철에는 규조류와 소형 편모조류가 함께 나타나기도 한다. 규조류 중에서는 Skeletonema 속, Chaetoceros 속, Nitzschia 속이 있으며, Nitzschia 속은 유일하게 규조류에서 패독을 일으키는 종으로 기억상실성 패독소를 생산한다.[1]

일본 근해에서 우점하는 규조 플랑크톤은 다음과 같다.

3. 2. 편모조류

편모조류는 적도 및 아열대 해역에서 발생하는 적조의 우점종으로 출연하고 있다. 일반적인 영양염류 외에 비타민류, 미량원소, 특수 유기 물질 등과 같은 증식 촉진 물질의 영향도 크게 받는 것으로 알려져 있다. 대부분의 편모조류는 환경 조건이 불리할 때 휴면 포자(resting cyst)를 형성하여 해저에 가라앉아 휴면 시기를 거치며, 다시 환경이 좋아지면 영양 세포로 발아하여 대량 번식하기 때문에 이러한 편모조류에 의한 적조 현상은 매년 비슷한 시기에 유사 환경에서 지속적으로 발생하는 경우가 많다.[1]우리나라 연안에서 출현하여 어류나 패류를 직접 치사시키는 독성 물질을 생산하는 종은 Cochlodinium 속, Gymnodinium 속, Gyrodinium 속, Heterosigma 속 등 편조류에 속하는 종이다.[1]

일본 근해에서 우점하는 편모조류는 다음과 같다.

3. 3. 기타

일본 근해에서 우점하는 플랑크톤은 다음과 같다. ★ 표시는 대량 발생종이나 유독종 등, 방제 관점에서 특히 중요시되는 종이다. 유해 플랑크톤에 의한 적조는 특히 "유해 조류 블룸"(HABs; Harmful Algal Blooms)이라고 불린다. 플랑크톤이나 미세 조류의 독은 조개 등에 흡수되어 사람이 섭취했을 경우 중독을 일으킨다. 또한, 야광충을 원인으로 하는 적조의 경우, 야간의 발광 현상이 관광 자원이 되는 경우도 있다.[3]; 규조

; 라피도조

- 샤트네라속 (spp.)

- * 샤트네라 안티콰 (''C. antiqua'') ★

- * 샤트네라 마리나 (''C. marina'') ★

- 헤테로시그마 아카시오 (''Heterosigma akashiwo'') ★

; 와편모조(유독 와편모조도 참조)

- 알렉산드리움속 (spp.)

- 짐노디니움속 (spp.)

- 헤테로캅사 서큘라리스콰마 (''Heterocapsa circularisquama'')

- 카레니아속 : 짐노디니움속에서 분리된 속. 유독종을 많이 포함한다.

- * 카레니아 브레비스 (''K. brevis'') (구 ''Gymnodinium breve'')

- * 카레니아 미키모토이 (''K. mikimotoi'') (구 ''Gymnodinium mikimotoi'')

- 야광충 (''Noctiluca scintillans'')

- 프롤로센트럼속 (spp.)

- * 프롤로센트럼 미칸스 (''P. micans'')

; 섬모충

- 아카시오우즈무시 (''Mesodinium rubrum'')

4. 생태계에 미치는 영향

적조는 해양 생태계에 다양한 영향을 미친다. 와편모조류와 같은 적조 원인 생물은 일차생산자로서 해양 먹이 사슬의 기초를 담당하며, 유기물 순환에도 기여한다. 그러나 적조는 양식 어패류의 집단 폐사를 유발하는 등 부정적인 영향도 미친다. 유해 적조 플랑크톤은 침강하여 저층의 용존산소 농도를 낮추거나, 아가미를 막아 어패류를 질식시킨다.[12] 또한, 유독성 와편모조류가 생성하는 독소는 패류에 축적되어 이를 섭취한 사람에게 패독을 일으킬 수 있다.

4. 1. 긍정적 영향

적조 원인종들 중 와편모조류는 종속영양을 하기도 하지만, 생태계에서 일차적으로 광합성을 하는 식물 플랑크톤이다. 즉, 이들은 생태계 먹이그물의 기초를 담당하는 일차생산자로서, 동물성 플랑크톤과 같은 초식동물의 중요한 먹이가 된다. 초식동물은 이들을 소화할 수 있는 효소를 갖고 있으며, 이를 통해 해양생태계의 초식 먹이사슬이 형성된다. 와편모조류는 유기쇄설물 먹이사슬에서도 중요한 역할을 한다. 아미노산 및 광합성 산물이 조체 밖으로 빠져나와 용존 유기탄소를 제공하기도 하고, 이들이 죽으면 유기쇄설물이 됨으로써 detritus food chain에 많은 유기물을 제공한다.4. 2. 부정적 영향

적조 현상이 발생하면 양식 어패류가 집단 폐사하는 등 큰 피해가 따른다.[12] 적조 원인 생물인 *Chaetoceros* 종류는 긴 가시를 가지고 있는데, 이들이 초식동물에 먹힐 경우, 아가미 조직 사이에 끼어 다량의 점액질 분비를 자극한다. 이러한 현상이 지속되면 점액질 분비가 소진되어 아가미 조직을 와해시키고, 궁극적으로 산소 교환이 불가능하게 되어 죽게 된다. 또한 맹독성 적조가 자주 발생하여 어패류뿐만 아니라 사람들에게도 치명적인 영향을 미친다.적조가 수산물에 미치는 영향은 크게 다음과 같이 분류된다.

- 유해 적조 플랑크톤의 침강에 의한 저층 용존산소 농도 저하.

- 아가미에 유해 적조 플랑크톤이 막히는 것에 의한 물리적 질식.

이러한 작용으로 어업, 특히 해산물 양식업계에서는 특히 큰 피해가 발생한다.

또한, 유독성 조류인 와편모조류 등이 생성하는 독소가 패류의 체내에 축적되어, 이를 섭취한 사람에게 건강 피해를 줄 수도 있다(→패독). 단, 패독 플랑크톤은 저농도에서도 패류를 독화시키기 때문에, 적조에서 연상되는 수역의 플랑크톤 증식에 의한 착색 현상은 수반되지 않는다.

5. 역사

일본 역사상 문헌에 남아 있는 최초의 적조 관련 기록은 나라 시대(710년~794년)에 편찬된 『속일본기』 텐표(天平) 3년(731년) 6월 13일 조에 기록되어 있다. 기이국(紀伊国) 아지군(阿氐郡)(현 와카야마현(和歌山県) 아리다군(有田郡)) 연안에서 바닷물 색깔이 5일 동안 붉게 물든 사례로 여겨진다.

"적조(赤潮)"는 하이쿠(俳句)에서 여름 계절어로 사용되기도 한다.[11]

5. 1. 전 세계

구약성서 출애굽기 7장 20~21절에는 "강물이 모두 피로 변하여 고기가 죽고 물은 냄새가 나서 마실 수 없었다"라는 구절이 있는데, 이를 적조에 대한 최초의 기록으로 보고 있다. 그러나 19세기 산업혁명, 20세기 제2차 세계대전을 거치면서 경제 발전으로 인해 오염물질이 대량 증가하면서 전 세계 각 해역에서 적조 현상이 빈번하게 발생하고 있다.[13]5. 2. 대한민국

삼국사기(신라 아달왕 8년, 서기 161년) 및 조선왕조실록(정종 1년, 1398년) 등에 적조 현상에 대한 기록이 있다. 1961년 진해만 부근의 진동만(鎭東灣)에서 적조가 목격된 이래 1970년대에는 진해만 일대에서 104건의 적조가 발생했다. 이들 적조는 대부분 규조류에 의한 것으로 큰 피해가 없어 주요 관심사는 아니었다.그러나 1978년 와편모조류에 의한 적조가 발생하였고, 1981년 진해만에서 와편모조류의 일종인 Karenia mikimotoi의 대발생으로 어패류가 대량 폐사하여 17억원의 피해가 발생한 후, 적조에 대한 관심이 크게 높아졌다. 1981년 이후 적조 발생 범위는 남해안 인근 해역에서 인천, 울산, 여수 등 전 연안으로 확대되었으며, 1995년 8월에는 Cochlodinium polykrikoides 적조가 남해와 동해 전 연안에 대량 발생하여 어패류 대량 폐사로 764억원의 막대한 피해를 입혔다.[14]

2001~2003년, 2013년[15], 2015년에도 대규모 적조가 발생하여 양식장에 큰 피해를 주었다.

6. 관련 현상 (일본 중심)

일본에서는 적조와 관련하여 성질에 따라 쓴물, 탁수, 썩은 물, 나물 물, 검붉은 조류 등으로 부르며, 그 외에도 재앙의 물, 도움이 되는 물, 약효가 있는 물, 해파리 물 등 다양한 명칭으로 부른다.

6. 1. 백조(白潮)

플랑크톤이 이상 증식하여 생기는 현상 중 하나이다. 백조는 발생 횟수와 연구 사례가 적어 그 발생 메커니즘에 수수께끼가 많다.[4] 2020년 사가미 만에서 발생한 사례에서는 탄산 칼슘으로 덮인 와편모조류의 대량 발생이 원인이었다.[4]6. 2. 녹조(緑潮)

녹조는 플랑크톤의 이상 증식 현상 중 하나이다. 교토부(京都府) 북부 단고(丹後) 지방에서는 봄에 와편모조류(渦鞭毛藻類)의 일종인 기무노디니움(ギムノディニウム)이 원인인 녹조가 발생하는 경우가 있다.[5]아오사속(アオサ属)의 해조류(海藻)가 이상 증식하여 해안선에 퇴적되는 현상도 녹조라고 부른다.[6] 해역의 부영양화가 원인으로 생각되지만, 명확한 인과 관계는 불분명하다.[6]

6. 3. 청조(青潮)

부영양화로 플랑크톤이 대량 발생한 후, 그것이 사멸하여 저층에 가라앉고 생분해되는 과정에서 산소 소비로 형성된 빈산소수괴(貧酸素水塊)가 수면에 나타난 상태이다.[7] 적조 등의 색깔이 증식한 생물 자체의 색인 것에 반해, 청조의 색은 빈산소수괴에 의해 형성된 황화합물(硫黄化合物)에 기인한다.

6. 4. 기타 용어

적조로 여겨지는 현상에는 그 성질이나 현상을 보는 관점에 따라 다양한 명칭이 존재한다.- '''백조(白潮)'''

: 플랑크톤의 이상 증식에 의한 현상 중 하나이다. 백조는 발생 횟수와 연구 사례가 적어 그 발생 메커니즘에는 수수께끼가 많다.[4] 2020년에 사가미만에서 발생한 사례에서는 탄산칼슘으로 덮인 와편모조류의 대량 발생이 원인이었다.[4]

- '''녹조(緑潮)'''

: 이것 또한 플랑크톤의 이상 증식에 의한 현상 중 하나이다. 교토부 북부의 단고 지방에서는 봄에 와편모조류의 일종인 김노디니움속이 원인인 녹조가 발생하는 경우가 있다.[5]

: 또한, 갈파래속의 해조류가 이상 증식하여 해안선에 퇴적되는 현상도 녹조라고 부른다.[6] 해역의 부영양화가 원인으로 생각되지만, 명확한 인과 관계는 불명확하다.[6]

- '''청조(青潮)'''

: 부영양화에 의해 플랑크톤이 대량 발생한 후, 그것이 사멸하여 저층에 가라앉고, 생분해되는 과정에서 산소 소비로 형성된 빈산소수괴가 수면에 나타난 상태이다.[7] 적조 등의 색깔이 증식한 생물 자체의 색인 것에 반해, 청조의 색은 빈산소수괴에 의해 형성된 황화합물에 기인한다.

7. 대책

적조를 제거하기 위해 황토 살포, 바닷물 전기분해를 이용한 산성수 처리, 초음파 처리, 오존 처리 등 다양한 방법이 시도되고 있다. 그러나 가장 근본적인 대책은 육지에서 발생하는 수질오염을 최소화하여 영양염류가 바다로 유입되는 것을 줄이는 것이다.[16]

일본 세토내해에서는 1973년 영양염 배출 총량규제를 실시하여 적조 발생을 줄인 사례가 있다.[17]

7. 1. 수질 오염 저감

황토를 뿌리거나 바닷물을 전기분해해 산성수로 만들어 처리하는 방법, 초음파 처리법, 오존 처리법 등이 적조 제거에 시도되고 있다. 가장 근본적인 대책은 육지에서 수질오염을 최소화하여 영양염류 유입을 줄이는 것이다.[16]일본의 세토내해는 1973년 영양염 배출 총량규제를 통하여 적조현상을 감소시킨 사례가 있다.[17]

일본에서는 폐쇄적인 수역의 부영양화를 억제하기 위해 지방자치단체에 의한 하수도 정비 사업이 여러 곳에서 진행되고 있다. 인공 갯벌 조성도 이루어지고 있는데, 인공 갯벌에서는 미생물이 대량 발생하고, 이를 바지락 등의 조개류가 먹음으로써 내만의 수질 개선에 기여할 것으로 기대된다. 또한, 정비 여하에 따라서는 갯벌체험이나 자연 학습을 목적으로 한 레저 시설의 창출도 기대할 수 있다.

세토내해에서는 과거 적조로 인한 막대한 어업 피해가 있었고, 효고현에서는 오랫동안 "바다를 깨끗하게 하는 노력"을 계속해 왔다. 그 노력 중 하나는 하수처리장의 배수 기준을 엄격하게 한 것이었다. 그러나 해역의 질소량이 줄고 바다가 깨끗해짐과 동시에 어획량도 감소하기 시작했다. 효고현은 식물 플랑크톤의 성장에 필요한 영양분이 줄어 어업에 영향이 미치고 있다고 판단하고, 2018년부터 독자적으로 현내 3곳의 하수처리장에서 배수 기준을 완화하는 등 "바다를 너무 깨끗하게 하지 않는 노력"으로 전환을 시도했다.[8]

7. 2. 황토 살포

적조를 제거하는 방법으로는 황토 살포, 바닷물 전기분해를 통한 산성수 처리, 초음파 처리, 오존 처리 등이 시도되고 있다. 가장 근본적인 대책은 육지에서 발생하는 수질오염을 최소화하여 영양염류의 유입을 줄이는 것이다.[16]7. 3. 기타 방법

적조를 제거하는 방법으로는 황토를 뿌리거나 바닷물을 전기분해해 산성수로 만들어서 처리하는 방법, 초음파 처리법, 오존 처리법 등이 시도되고 있다. 가장 근본적인 대책은 육지에서 수질오염을 최소화하여 영양염류 유입을 줄이는 것이다.[16]조류에 감염되는 바이러스를 이용하여 적조를 방제하는 기술 연구도 있다.[9] 일본 세토내해의 경우, 1973년 영양염 배출 총량규제를 통하여 적조현상을 감소시킨 사례가 있다.[17] 국립수산과학원(水産研究・教育機構 水産技術研究所)의 실험에 따르면, 적조 발생 경험이 있는 해역의 해저 토양에는 원인 플랑크톤에 감염되는 바이러스가 서식하고 있으며, 토양을 일시적으로 동결시켜 세균과 조류를 사멸시키고 바이러스만 남긴 토양을 바다에 되돌리면 적조의 진정이 빨라진다고 한다.[10]

8. 대한민국 현황 및 과제 (별도 추가)

삼국사기와 조선왕조실록에 따르면, 신라 아달왕 8년(161년)과 조선 정종 1년(1398년)에 적조 발생 기록이 있다. 1961년 진해만 부근 진동만에서 적조가 처음 관측된 이후, 1970년대 진해만 일대에서 104건의 적조가 발생했으나, 대부분 규조류에 의한 것으로 큰 피해는 없었다.

1978년 와편모조류에 의한 적조가 발생했고, 1981년 진해만에서 와편모조류의 일종인 ''Karenia mikimotoi''가 대량 발생하여 어패류 대량 폐사 및 17억원의 피해가 발생하면서 적조에 대한 관심이 높아졌다. 1981년 이후 적조 발생 범위는 남해안 인근 해역에서 인천, 울산, 여수 등 전 연안으로 확대되었고, 1995년 8월 ''Cochlodinium polykrikoides'' 적조가 남해와 동해 전 연안에 대량 발생하여 764억원의 막대한 어패류 폐사 피해를 입혔다.[14] 2001~2003년, 2013년[15], 2015년에도 대규모 적조로 양식장에 큰 피해가 발생했다.

적조 제거를 위해 황토 살포, 바닷물 전기분해를 이용한 산성수 처리, 초음파 및 오존 처리 등이 시도되고 있다. 가장 근본적인 대책은 육상 오염원 관리를 통한 영양염류 유입 최소화이다.[16] 일본 세토내해는 1973년 영양염 배출 총량규제를 통해 적조 현상을 감소시킨 사례가 있다.[17]

8. 1. 현황

우리나라에서는 삼국사기(신라 아달왕 8년, 서기 161년) 및 조선왕조실록(정종 1년, 1398년) 등에 적조가 나타난 기록이 있다. 1961년 진해만 부근의 진동만에서 적조가 목격된 이래 1970년대에는 진해만 일대에서 104건의 적조가 발생했다. 이들 적조는 대부분 규조류에 의한 것으로서 큰 피해가 없어 관심을 받지 못했다.그러나 1978년 와편모조류에 의한 적조가 발생하였고, 1981년 진해만에서 와편모조류의 한 종인 ''Karenia mikimotoi''가 대량 발생하여 어패류가 대량 폐사하면서 17억원의 피해를 입은 후, 적조에 대한 관심이 크게 높아졌다. 1981년 이후에는 발생 범위가 남해안 인근 해역에서 인천, 울산, 여수 등 전 연안으로 확대되었으며, 1995년 8월에는 ''Cochlodinium polykrikoides'' 적조가 남해와 동해 전 연안에 대량 발생하여 어패류 대량 폐사로 764억원의 막대한 피해를 주기도 했다.[14]

2001~2003년, 2013년[15], 2015년에도 대규모 적조가 발생하여 양식장에 큰 피해를 입혔다.

8. 2. 과제

적조 제거 방법으로는 황토 살포, 바닷물 전기분해를 이용한 산성수 처리, 초음파 처리, 오존 처리 등이 시도되고 있다. 가장 근본적인 대책은 육상 오염원 관리를 통해 영양염류 유입을 최소화하는 것이다.[16]일본 세토내해의 경우 1973년 영양염 배출 총량규제를 통해 적조 현상을 감소시킨 사례가 있다.[17]

9. 문학과의 관계 (일본 중심, 축소)

일본 역사상 문헌에 남아 있는 최초의 적조 관련 기록은 나라 시대에 편찬된 『속일본기』 텐표(731년) 6월 13일 조에 기록되어 있으며, 기이국 아지군(현 와카야마현 아리다군) 연안에서 바닷물 색깔이 5일 동안 붉게 물든 사례로 여겨진다.

또한 "적조"는 하이쿠에서 여름 계절어(季語)로 사용되기도 한다.[11]

참조

[1]

웹사이트

赤潮(あかしお)はなぜ発生するのですか。

https://www.maff.go.[...]

2021-05-05

[2]

웹사이트

赤潮とは?

https://www.kankyo.m[...]

2021-05-05

[3]

서적

カラー空中写真判読基準カード集

財団法人日本地図センター

1978-09-01

[4]

웹사이트

湘南の海が南国のような色に 相模湾で珍しい「白潮」

https://www.asahi.co[...]

朝日新聞

2020-05-23

[5]

웹사이트

丹後の海からの情報(平成23年4月)

http://www.pref.kyot[...]

京都府農林水産部海洋センター

2020-05-23

[6]

웹사이트

海藻がもたらす環境問題-グリーンタイドの発生と構成種の特徴-

https://www.nies.go.[...]

国立環境研究所

2020-05-23

[7]

웹사이트

青潮

http://www.eic.or.jp[...]

一般財団法人環境イノベーション情報機構

2020-05-23

[8]

뉴스

兵庫県、瀬戸内海への排水基準緩和 魚に「肥料」

https://www.nikkei.c[...]

日本経済新聞

2020-03-08

[9]

논문

殺藻性ウイルスによる赤潮防除の可能性

日本微生物生態学会

1998-06-00

[10]

간행물

世界はウイルスに満ちている

朝日新聞

2020-09-06

[11]

서적

旺文社 国語辞典(第8版)

旺文社

1992-10-25

[12]

웹사이트

적조현상

https://ko.wikisourc[...]

[13]

뉴스

전 세계 해양 녹조·적조 발생 빈도 지난 20년 간 59% 늘었다

https://www.joongang[...]

중앙일보

2023-03-11

[14]

뉴스

적조에 대한 근본적인 대책 세워야

https://news.kbs.co.[...]

KBS 9시뉴스

1995-10-10

[15]

뉴스

동해안 적조 대부분 소멸 후속조치 돌입

https://www.yeongnam[...]

영남일보

2013-09-04

[16]

뉴스

<연합시론> 녹조,적조 바라만 보고 있을건가

https://n.news.naver[...]

연합뉴스

2001-08-24

[17]

뉴스

일본 사전예방으로 적조 피해 줄여

https://news.kbs.co.[...]

KBS 9시뉴스

1995-10-01

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com