학도의용군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

학도의용군은 6.25 전쟁 중 학도호국단 학생들을 중심으로 조직되어 참전한 군인들을 지칭한다. 1950년 6월 29일, 서울의 학도호국단 학생 장교 200명으로 비상학도대가 조직된 것이 시초이며, 이후 전국 각지에서 학도병들이 자원 입대하거나 징집되어 참전했다. 이들은 낙동강 방어선 전투, 인천 상륙 작전, 장진호 전투 등 주요 전투에서 활약했으며, 재일 한국인 학생들로 구성된 재일학도의용군도 참전했다. 1951년 휴전 이후 학도병들은 학교로 복귀하거나 정규군으로 입대했으며, 전국 각지에 학도병들의 희생을 기리는 기념물과 기념관이 건립되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 군인 - 학도병

학도병은 제2차 세계 대전 당시 일제에 의해 강제 징집된 조선인 학생들과 한국 전쟁 당시 자발적으로 참전한 대한민국 학생들을 지칭하며, 두 경우 모두 그들의 희생은 한국 역사에서 중요한 의미를 지닌다. - 군인 - 퇴역 군인

퇴역 군인은 현역 또는 예비역 복무를 마친 사람을 의미하며 존경의 대상이 되기도 하지만 사회 부적응, 경제적 어려움, 정신 건강 문제 등 어려움을 겪어 국가 차원에서 지원과 권익을 보장받는다. - 학도의용군 - 학도병

학도병은 제2차 세계 대전 당시 일제에 의해 강제 징집된 조선인 학생들과 한국 전쟁 당시 자발적으로 참전한 대한민국 학생들을 지칭하며, 두 경우 모두 그들의 희생은 한국 역사에서 중요한 의미를 지닌다. - 학도의용군 - 포화 속으로

《포화 속으로》는 6.25 전쟁 당시 낙동강 방어선 전투를 배경으로, 포항여자중학교 학도병들의 갈등과 희생을 그린 영화이며, 2010년 개봉하여 335만 명 이상의 관객을 동원했다.

2. 역사

"학도병"이라는 용어는 대한민국에서 두 가지 의미를 갖는다. 첫째는 일제강점기에 일본 제국군에서 복무한 학도병(학도출진)이고, 둘째는 한국 전쟁 중 대한민국 국군에서 복무한 학도병이다. 한국 전쟁에 참전한 학도병들은 자신들을 학도의용군으로 칭하는 것을 선호한다.

1950년 6.25 전쟁이 발발하자, 학생들은 '책 대신 수류탄하고 총을 달라'면서 자원입대하였다. 학도의용군은 대부분 14~17세로 징집 연령(18세)에 미달하였으나, 당시 출생신고를 늦게 하는 경우가 많아 실제 나이는 16~19세 정도였다. 이들은 제대로 된 훈련도 받지 못하고, 총 쏘는 방법만 겨우 익힌 채, 군복 대신 교복을, 철모 대신 '''교모'''(학생모)를 착용하고, 계급장과 군번 대신 '''학도의용군'''(學徒義勇軍) 어깨띠를 두르고, 태극기에 직접 서명하고 전장에 뛰어들었다.[34]

서울 시내 각급 학교 학도호국단 간부 학생 200여 명은 수원에 모여 1950년 6월 29일 ‘비상학도대’를 조직, 이들 중 일부가 한강 방어선 전투에 참전하며 학도의용군이 등장하였다.[3] 비상학도대는 후방 임무를 맡았으나, 많은 학생들은 전선에 나가 싸우거나 개별 입대를 지원했다.[4][5]

이후 학도의용군은 전국적으로 확산되어 낙동강 방어선 등 주요 전투에서 활약했다. 7월 14일 대전으로 피난 간 학도들과 지역 학도들이 다시 조직되었고,[6] 학생들은 개별 입대, 여학생들은 간호사로 임명되었다.[7] 학도병들은 대구에서 10개 육군 사단과 예하 부대로 재편성되었고,[8] 낙동강 방어선에서 큰 공을 세웠다.[9] 약 700명은 7월 중순 부산에서 UN군으로 전출, 인천 상륙 작전에 참전했다.[10]

8월 초, 대구 육군 본부에서 약 1,500명의 학생들이 대한민국 국군에 합류하여 밀양으로 향했다.[12] 이들은 영덕 상륙 작전, 태백산맥 게릴라전에 투입되었다.[13][14] 학도병들은 38선 이남 취약 지역에서 선무 활동을 펼쳐 성과를 거두었다.

육군이 38선을 넘으면서 복구 지역 학도들도 군 작전을 지원했다. 이들은 1.4 후퇴와 함께 집결하여 학도병으로 활동, 약 4,000명이 정규군으로 입대했다.[16]

642명의 재일 한국인 (대부분 학생)이 조국을 구하기 위해 대한민국 국군에 참전했다.[20] '''재일학도의용군'''(재일학도의용군|JaeIlHakDoUiYongGun한국어)은 미국 육군과 대한민국 육군에 배속되어 인천 상륙 작전, 장진호 전투, 펀치볼 전투, 백마고지 전투 등에서 싸웠다.[22]

1951년 3월, 이승만 대통령은 학생들이 학업을 잇도록 학교 복귀를 발표했다. 대한민국 교육부는 전국 학생들에게 복귀 지시를 내렸다.[17]

3월 16일 강원도 홍천군에서 학도의용군은 무기를 내려놓고 군복을 벗었으며, 북한 학도병을 포함, 끝까지 싸우기를 원했던 학생들은 전선에 재입대하여 계급과 군번을 받았다.[19]

2. 1. 6.25 전쟁 발발과 학도의용군의 등장

1950년 6.25 전쟁이 발발하자, 인민군은 10개 보병사단, 1개 기갑사단, 1개 기계화부대 등 198,380명의 병력에 150여 대의 탱크, 200여 대의 항공기를 동원하여 남침을 일으켰다. 이러한 상황에서 학생들은 '책 대신 수류탄하고 총을 달라'면서 자원입대하였다.[34]학도의용군은 대부분 14~17세에 불과했는데, 징집연령 18세에 미달하였다(당시에는 출생신고를 늦게 하는 경우도 많아서 실제 나이는 16~19세 정도로 볼 수 있음).[33] 이들은 제대로 된 훈련도 받지 못하고, 총 쏘는 방법만 겨우 익힌 채, 군복 대신 교복을, 철모 대신 '''교모'''(학생들이 쓰는 모자)를 착용하고, 계급장하고 군번 대신 '''학도의용군'''(學徒義勇軍)이라 쓰여진 어깨띠만을 두르고, 자신들이 직접 서명한 태극기만을 들고 전장에 뛰어들었다.[34] 이들은 풍전등화의 위기에 처한 나라를 지켜야겠다는 일념으로 책 대신 수류탄 몇 개와 총 한 자루만을 들고 국군과 UN군에 합류하여 싸웠다. 이 과정에서 많은 학도의용군이 죽거나 다쳤으며, 포로로 붙잡혀 인민재판에 회부되어 처형되거나, 북한으로 끌려가기도 했다.[34]

서울시내 각급 학교의 학도호국단 간부 학생 200여 명은 수원에 모여 1950년 6월 29일 ‘비상학도대’를 조직하였고, 이들 중 일부가 한강 방어선 전투에 참전한 것을 시작으로 학도의용군이 등장하였다.[3] 비상학도대는 수원에 모인 서울 전역의 학도호국단 학생 장교 200명에 의해 조직되었으며, 이는 학생이 군인으로 징집된 최초의 사례였다.[3] 그들 중 일부는 1950년 6월 29일부터 한강을 방어하며 전투에 참여하기 위해 대한민국 육군 부대에 입대하여 제복과 함께 소총과 탄약을 휴대했다.[4] 그러나 국방부는 난민 구호, 게시판 보고, 가두 선전 등 후방 임무를 학생 병사들에게 맡겼다.[5]

많은 학생들이 후방 임무에 만족하지 못하고 개별 입대를 지원했고, 나머지는 국방부에 학교 단위로 전투 부대를 편성하도록 승인을 요청했다. 그러나 국방부 고위 관계자들은 국가의 미래를 짊어질 학자들의 참여를 유지하면서 국방부의 지도를 따를 것을 주장했다. 7월 14일 대전으로 피난 간 학도들과 지역 학도들이 다시 조직되었다.[6]

학생들은 개별적으로 지역 입대를 지원하고 군인으로 복무했다. 많은 여학생들도 간호사로 임명되었다.[7] 학도병들은 대구로 내려가 다시 10개의 육군 사단과 그 예하 부대로 조직되었다.[8] 학도병들은 최후의 보루로 여겨졌던 낙동강 방어선에서 큰 업적을 세웠다.[9] 그들 중 약 700명은 7월 중순 부산에서 UN군으로 전출되었다. 졸업 후 그들은 일본으로 건너가 9월 15일 인천 상륙 작전에 정규 작전을 수행했다.[10] 또한 대한민국 육군의 제3보병사단 제22연대와 제26연대, 대한민국 육군의 제1보병사단 제15연대는 7월 중순부터 학도병으로 대부분의 병력을 채웠다.[11] 8월 초, 대구에서 새로 창설된 연대 역시 학도병으로 대부분의 병력 공백을 채웠다.

8월 초, 대구 육군 본부에서 약 1,500명의 학생들이 곧 대한민국 국군에 합류하여 밀양으로 향했다.[12] 그들은 적의 후방 지역을 뚫고 게릴라전을 시작했다. 그중 제1대대는 경상북도 영덕 지역에서 상륙 작전에 참여하여 적 100명을 사살했다.[13] 제2, 3, 5대대는 10월 초부터 태백산맥에 투입되어 도주하는 적을 소탕했다.[14] 그 후 12월부터 다시 호남 지역에 투입되어 잔존 적들을 제거했다.[15] 학도 출신들은 또한 간첩이 자주 발견되는 38선 이남의 취약 지역 주민들을 위한 선제적 활동을 수행하여 큰 성과를 거두었다.

육군이 38선을 넘으면서 복구 지역의 학도들도 다양한 조직을 통해 군의 작전을 지원했다. 그들은 1.4후퇴와 함께 집결하여 학도병이라는 이름으로 활동을 이어갔으며, 그들 중 많은 수가 약 4,000명에 달하는 정규군으로 입대했다.[16]

2. 2. 전국적인 확산과 주요 전투 활약

비상학도대는 수원에 모인 서울 전역의 학도호국단 학생 장교 200명에 의해 조직되었으며, 이는 학생이 군인으로 징집된 최초의 사례였다.[3] 이들 중 일부는 1950년 6월 29일부터 한강을 방어하며 전투에 참여하기 위해 대한민국 육군 부대에 입대하여 제복과 함께 소총과 탄약을 휴대했다.[4] 그러나 국방부는 난민 구호, 게시판 보고, 가두 선전 등 후방 임무를 학생 병사들에게 맡겼다.[5] 많은 학생들은 후방 임무에 만족하지 못하고 개별 입대를 지원했고, 나머지는 국방부에 학교 단위 전투 부대 형성을 승인해 줄 것을 요청했다. 그러나 국방부 고위 관계자들은 국가의 미래를 짊어질 학자들의 참여를 유지하면서 국방부의 지도를 따를 것을 주장했다. 7월 14일 대전으로 피난 간 학도들과 지역 학도들이 다시 조직되었다.[6]학생들은 개별적으로 지역 입대를 지원하고 군인으로 복무했다. 많은 여학생들도 간호사로 임명되었다.[7] 학도병들은 대구로 내려가 다시 10개의 육군 사단과 그 예하 부대로 조직되었다.[8] 학도병들은 최후의 보루로 여겨졌던 낙동강 방어선에서 큰 업적을 세웠다.[9] 이들 중 약 700명은 7월 중순 부산에서 UN군으로 전출되었다. 졸업 후 그들은 일본으로 건너가 9월 15일 인천 상륙 작전에 정규 작전을 수행했다.[10] 또한 대한민국 육군의 제3보병사단 제22연대와 제26연대, 대한민국 육군의 제1보병사단 제15연대는 7월 중순부터 학도병으로 대부분의 병력을 채웠다.[11] 8월 초, 대구에서 새로 창설된 6.25 연대 역시 학도병으로 대부분의 병력 공백을 채웠다.

8월 초, 대구 육군 본부에서 약 1,500명의 학생들이 곧 대한민국 국군에 합류하여 밀양으로 향했다.[12] 이들은 적의 후방 지역을 뚫고 게릴라전을 시작했다. 그중 제1대대는 경상북도 영덕 지역에서 상륙 작전에 참여하여 적 100명을 사살했다.[13] 제2, 3, 5대대는 10월 초부터 태백산맥에 투입되어 도주하는 적을 소탕했다.[14] 그 후 12월부터 다시 호남 지역에 투입되어 잔존 적들을 제거했다.[15] 학도 출신들은 또한 간첩이 자주 발견되는 38선 이남의 취약 지역 주민들을 위한 선제적 활동을 수행하여 큰 성과를 거두었다.

육군이 38선을 넘으면서 복구 지역의 학도들도 다양한 조직을 통해 군의 작전을 지원했다. 이들은 1.4 후퇴와 함께 집결하여 학도병이라는 이름으로 활동을 이어갔으며, 이들 중 많은 수가 약 4,000명에 달하는 정규군으로 입대했다.[16]

학도의용군은 다음과 같은 주요 전투에서 활약했다.

대구에서 지원한 1차 47명, 2차 40명 도합 87명의 학도병은 수도사단을 거쳐 입대한 16명을 제외하고 71명은 포항으로 갔다. 1950년 8월 11일 03시경 인민군이 포항여중 전방에 침입했고, 포항여중 전투가 15시까지 벌어지면서 총 4차례의 공방전이 벌어졌다. 탄약 부족으로 육탄전까지 벌이며 방어했지만 결국 포항여중이 피탈되었고, 학도병 48명이 전사, 13명이 포로가 되었다. 이후 113명의 학도병이 보충되어 제3사단 학도중대가 되었다.

제7사단 제18포병대대가 신규 포병을 모집할 때, 학생들이 나이를 속여 지원하여 용산중 100명, 덕수상업중 30명, 경동중 25명, 한양공업중 20명, 서울중 11명 등 서울 지역 30여 개 학교에서 재학생 341명이 선발되었다. 하지만 1950년 11월 26일 평안남도 덕천군 일대에서 중공군과 사투를 벌이던 중 130여 명이 전사했다.

1950년 8월부터 대구역 광장에서 모병 활동을 통해 학도병 560여 명으로 육본 직할 독립 제1유격대대를 만들었다. 이들은 9월 11일까지 유격훈련을 실시한 후 9월 14일 경북 영덕군 장사동에서 상륙작전을 펼쳐 장사동 상륙에 성공하고 적의 200고지를 점령했다. 인민군 제5사단과 치열하게 전투하는 동안 270여 명의 적을 사살했지만, 139명이 전사하거나 실종되었다.

재일학도의용군은 1950년 6·25전쟁이 발발하자 일본 전역에 거주하는 청년과 학생 642명이 자진하여 직장과 학업을 중단하고 의용대를 소집해 조국전선에 참전하였고, 유엔군의 일원으로 인천 상륙 작전에 참전하였고, 원산 상륙 작전, 갑산·혜산진 탈환 작전, 장진호 전투, 백마고지 전투 등에도 참전하여 52명이 전사하고 83명이 실종되었다.

15~17세의 어린 병사들로 구성된 소년학도병은 1951년 3월 16일 '종군학생 복교령' 조치에도 불구하고 학교로 돌아가지 못하고 전쟁이 끝난 후까지도 군에 남아있는 경우가 많았다. 소년병은 약 25,000여 명이 있었으며 확인된 전사자 2,464명, 전상자 3,000명이 있다. 이들 중 국립현충원에 안장된 사람은 347명이며, 위패로 봉안된 영현은 1,188명, 유해나 위패도 없는 전사자가 929명이다.

2. 3. 학도병 복교령과 그 이후

1951년 3월, 대한민국 국군과 유엔군이 중공군의 공세를 막아내고 전선의 균형과 안정을 되찾자 피난을 갔던 사람들이 일자리를 되찾기 위해 고향으로 돌아가기 시작했다.이승만 대통령은 국가의 미래인 젊은 학생들이 학업을 이어갈 수 있도록 조속히 학교로 복귀해야 한다고 발표했다. 대한민국 교육부는 전국에 흩어져 있는 학생들에게 다음과 같은 지시를 내렸다.[17]

3월 16일 강원도 홍천군에서 학도 의용군들은 무기를 내려놓고 군복을 벗었으며, 많은 북한 학도병을 포함하여 끝까지 싸우기를 고집했던 학생들은 다시 전선에 입대하여 적절한 계급과 군번을 받았다.[19]

한편, 15~17세의 어린 병사들로 구성된 소년학도병은 1951년 3월 16일 '종군학생 복교령' 조치에도 불구하고 학교로 돌아가지 못하고 전쟁이 끝난 후까지도 군에 남아있는 경우가 많았다. 소년병은 약 25,000여 명이 있었으며 확인된 전사자는 2,464명, 부상자는 3,000명이다. 이들 중 국립현충원에 안장된 사람은 347명이며, 위패로 봉안된 영현은 1,188명, 유해와 위패도 없는 전사자가 929명이다.

3. 학교 및 지역별 학도의용군

642명의 재일 한국인 (대부분 학생)이 조국을 구하기 위해 대한민국 국군에 참전했다.[20]

아! 이것이 오늘의 조국이구나. 이것이 내가 자랑하던 조국의 모습이구나. 얼마나 조국을 그리워했으며 해방을 기뻐했던가… 그러나 진짜 조국은 피투성이 폐허로구나.|이활남|재일학도의용군 1기|자서전에서한국어[20]

그들은 '''재일학도의용군'''(재일학도의용군|JaeIlHakDoUiYongGun한국어)이라고 불렸으며 미국 육군과 대한민국 육군에 배속되었다.

처음에는 계급과 군번줄이 없었다. 그들의 유일한 신분증은 제복에 S.V.(Student Volunteer) FROM JAPAN이라는 문구가 포함된 워드마크가 부착된 패치였다.[21]

그들은 인천 상륙 작전, 장진호 전투, 펀치볼 전투, 백마고지 전투 등 여러 전투에 참전했으며 사상자는 다음과 같다.[22]

4. 통계

휴전에 이르기까지 275,200여 명의 학생이 대한학도의용대에 자원하여 참전하고, 치안 유지와 선전 등의 활동을 했다.

5. 유물 및 기념물

포항여자고등학교 앞에는 1950년 8월 11일 북한군의 기습으로 희생된 71명의 학도병들을 기리는 기념비가 있다. 이들은 북한군과 교전 끝에 48명이 사망했으며, 포항시는 1977년 기념비를 건립하고 추모식을 거행하고 있다.[26]

2002년 9월 16일, 포항시 북구 용흥동 용흥공원에는 6.25 전쟁 당시 포항 지구 전투에 참전한 학도병들을 기리는 기념관이 개관했다.[27] 이곳에는 학도병들이 사용했던 일기, 사진, 무기, 의류 등 200여 점의 유물이 전시되어 있으며, 시청각실에서는 전쟁 관련 다큐멘터리가 상영된다.

국립서울현충원에는 한국 전쟁 중 포항 지역에서 전사한 48명의 신원 미상 학도병 유해가 안치된 학도 미상 용사 탑이 있다.[28] 한국 전쟁 발발 직후 약 5만 명의 학생들이 학도병으로 참전했으며, 전사자 중에는 시신이 수습되지 못한 경우가 많았다. 이 탑은 1954년 "신원 미상 용사탑"으로 건립되었으나, 1956년 대표적인 무명 용사의 유해를 안치하면서 "무명 용사탑"으로 개칭되었다. 1968년 대표 무명 용사의 유해를 납골묘로 개조하고 탑을 현재 위치로 이전하면서 48명의 무명 학도병 유해는 탑 뒤편에 안치되었고, 제단도 이곳으로 옮겨져 "학도병 묘"로 표시되었다. 탑의 이름 또한 "학도 미상 용사 탑"으로 변경되었다.[30]

탑은 세 개의 아치형 문으로 구성되어 있으며, 중앙에 학도 미상 용사 탑이 있다. 탑 뒤편에는 사각형 화강암으로 만들어진 반구형 묘가 있다. 탑의 돌은 오각형이며 황색을 띠고, 아치는 화강암으로 되어 있다. 탑의 높이는 3.6m, 폭은 8m, 중앙 문 높이는 5.5m, 좌우 문 높이는 3m이며, 화강암 바닥 면적은 165m2이다.[29]

5. 1. 유물

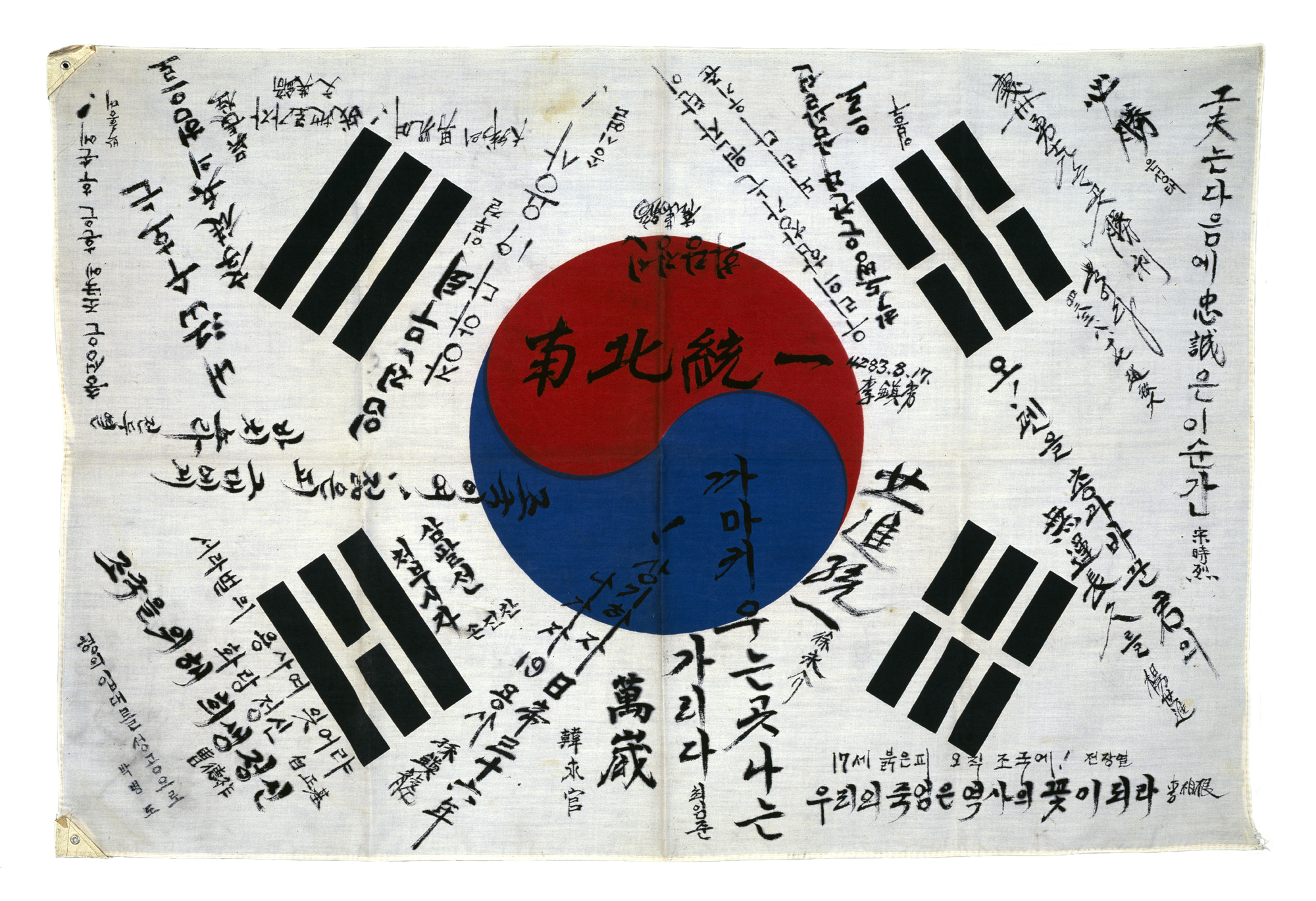

가로 7cm, 세로 9cm, 두께 0.3cm인 학도병 휘장이다. 6.25 전쟁 당시 학도의용군은 가슴에는 대한민국만세(大韓民國萬歲)라고 쓰여진 태극기를, 모자와 팔에는 학도의용군(學徒義勇軍)이라고 적힌 천을 두르고 있었다고 한다. 휘장 중앙에는 의용군(義勇軍)이라고 새겨져 있다.[43]2008년 8월 12일 등록문화재 제391호로 지정된 경주 학도병 서명문 태극기는 6·25 전쟁 당시 경주 지역에서 자원한 학도병 용사들의 서명이 적힌 태극기이다.[44]

흰 바탕에 인쇄되었으며 태극 문양과 4괘 등 오늘날의 태극기 모습을 갖추었다. 두 모서리에는 깃봉에 묶는 끈이 있었던 자리가 있으며 학도병들의 서명과 함께 전장으로 향하는 각자의 소감이 적혀있다. 가운데에 "남북통일"이라는 글자가 한자로 크게 쓰여 있고, 그 외에도 "우리의 죽음은 역사의 꽃이 되라", "17세 붉은 피 오직 조국에!", "서라벌의 용사여 잊으랴 화랑정신" 등 6·25 전쟁 중 학도병들의 굳은 의지와 각오가 바탕에 가득 생생하게 표현되어 있다.[45]

5. 2. 충혼비 및 기념관

장성동 태백중학교 교정에는 6.25 전쟁에서 조국을 위해 희생한 학도병들의 영령을 모신 ‘학도병충혼탑’이 있다. 매년 6월 6일 현충일에는 18위의 영령을 위한 위령제가 열리며, 이 지역 후배들에게 학도병들의 고귀한 얼을 기리고 있다.[46]

용산고등학교에는 서울학도포병대의 참전과 학도의용병들의 희생정신을 기리기 위해 2005년 10월 20일 서울학도포병동지회에서 건립한 서울학도병참전기념비가 있다. 용산고등학교와 용산중학교 총동창회는 매년 6월과 10월에 기념식을 개최한다.[47]

인천광역시 미추홀구 숭의동 수봉 공원에는 재일학도의용군 참전 기념비가 있다. 1950년 6·25 전쟁 당시 일본에 거주하던 재일 한인 청년 학생 642명이 재일학도의용군을 조직하여 참전하였고, 백마고지 전투 등에서 희생된 전우들의 넋을 위로하기 위해 1979년 재일 학도 의용군 동지회에서 건립하였다.[48]

재일학도의용군 참전 기념비 주변에는 다음과 같은 추모글이 새겨져 있다.

> “동방에 거룩한 터전을 열고 유구한 역사의 명맥을 이어 온 배달겨레 슬기론 후예들 혈관 속에 조상의 전통 배어들어 바다 밖에 나가 살아도 내나라 향한 불타는 사랑 그 사랑만은 잊지 못하고 북한의 공산도당들 이리떼같이 몰려 내려와 국토와 겨레를 짓밟을 적에 젊은 학도들 현해탄건너 사자보다도 용감히 싸웠었네. 자유. 평화 정의를 생명보다 더 사랑하기에 물불 속에라도 뛰어들었고 총알 앞에라도 달겨들었네. 의기와 정렬의 사나이들 그 정신 역사에 새겨 민족행진에 횃불이 되고 조국의 제단에 피를 뿌려 청춘을 낙화처럼 바친 이들 겨레의 가슴마다 열매 맺아 조국과 함께 길이 살리라.”

포항여자고등학교 앞에는 1950년 8월 11일 북한군의 공격으로 희생된 71명의 학도병들을 기리는 기념비가 있다. 이들은 북한군과 교전을 벌여 48명이 사망했으며, 포항시는 1977년 기념비를 건립하고 추모식을 거행하고 있다.[26]

2002년 9월 16일, 포항시 북구 용흥동 용흥공원에는 6.25 전쟁 당시 포항 지구 전투에 참전한 학도병들을 기리는 기념관이 개관했다.[27] 전시실에는 학도병들이 사용했던 일기, 사진, 무기, 의류 등 200여 점의 유물이 전시되어 있고, 시청각실에서는 전쟁 관련 다큐멘터리가 상영된다.

국립서울현충원에는 한국 전쟁 중 포항 지역에서 전사한 48명의 신원 미상 학도병 유해가 안치된 학도 미상 용사 탑이 있다.[28] 한국 전쟁 발발 직후 약 5만 명의 학생들이 학도병으로 참전했으며, 전사자 중에는 시신이 수습되지 못한 경우가 많았다.

포항 전투에서 전사한 48명의 학도병들은 포항여자고등학교 인근에 매장되었다가, 국무회의를 통해 육군 묘지로 이장되었다. 대한민국 학도병 동지회는 이들의 유해를 육군 묘지 제5묘역으로 이장했고, 1968년 4월에 학도 미상 용사 탑으로 이전했다.[29]

이 탑은 1954년 "신원 미상 용사탑"으로 건립되었으나, 1956년 대표적인 무명 용사의 유해를 안치하면서 "무명 용사탑"으로 개칭되었다. 1968년 대표 무명 용사의 유해를 납골묘로 개조하고 탑을 현재 위치로 이전하면서 48명의 무명 학도병 유해는 탑 뒤편에 안치되었고, 제단도 이곳으로 옮겨져 "학도병 묘"로 표시되었다. 탑의 이름 또한 "학도 미상 용사 탑"으로 변경되었다.[30]

탑은 세 개의 아치형 문으로 구성되어 있으며, 중앙에 학도 미상 용사 탑이 있다. 탑 뒤편에는 사각형 화강암으로 만들어진 반구형 묘가 있다. 탑의 돌은 오각형이며 황색을 띠고, 아치는 화강암으로 되어 있다. 탑의 높이는 3.6m, 폭은 8m, 중앙 문 높이는 5.5m, 좌우 문 높이는 3m이며, 화강암 바닥 면적은 165m2이다.[29]

6. 관련 작품

- 학도의용군 (1977년 영화)

- 포화 속으로 (2010년 영화)

- 장사리: 잊혀진 영웅들 (2019년 영화)

- OBS 6.25특별기획 - 잊혀진 상륙작전, 작전명 제174호 (2013년 다큐멘터리)

- OBS 6.25특별기획 - 한국전쟁, 뜨거운 가슴으로 맞서다, 낙동강 전투 (2013년 다큐멘터리)

- 전쟁과 학도병[49]

- 71: 포화 속으로: 2010년 6월 16일에 개봉했으며, 한국 전쟁 중 포항 전투를 묘사했다.[32]

- 장사리: 잊혀진 영웅들: 2019년 9월 25일에 개봉했으며, 한국 전쟁 중 장사 상륙작전을 묘사했다.

참조

[1]

간행물

Organization and Activities of the Student Volunteer Force at Incheon during the Korean War

https://www.kci.go.k[...]

[2]

웹사이트

Society honors Korean student volunteer troops

https://www.army.mil[...]

[3]

웹사이트

Student Soldier

http://encykorea.aks[...]

2018-05-31

[4]

뉴스

그는 다리 절단된 '77세 영웅' [정정내용 있음]

http://news.chosun.c[...]

2018-05-31

[5]

웹사이트

여성, 여군으로서 그 위대한 활약 ⑮ 여자학도의용군

http://www.bluetoday[...]

Blue Today

2018-05-31

[6]

뉴스

국민군대의 전통을 만든 6.25 학도의용군

http://www.bluetoday[...]

2018-06-13

[7]

뉴스

Who was as good an activity as male: Student soldier data collection practitioner Ministry of National Defense Oh Jang Kyung

http://news.joins.co[...]

2018-06-13

[8]

뉴스

6·25전쟁과 학도의용군: 포항전투와 학도의용군

http://www.dkilbo.co[...]

2018-06-13

[9]

웹사이트

6.25war > Nakdonggang battle that saved the country

http://koreastory.kr[...]

2018-06-13

[10]

뉴스

6.25 재일학도의용군, 국립 서울현충원 참배

https://www.voakorea[...]

2018-06-13

[11]

뉴스

"Gun instead of the pen," the heroes, "patriot patron," shouted into the saturation!!

http://kookbang.dema[...]

2018-06-13

[12]

뉴스

Contribution 25 June Volunteers Celebrating the 60th anniversary of the outbreak of the war

http://kookbang.dema[...]

2018-06-13

[13]

뉴스

부산 향하던 적 격퇴한 '마지막 방어선' 수호 전투

http://www.narasaran[...]

2018-06-13

[14]

뉴스

"[경북의 魂] 제1부 나라사랑-4)자유수호의 땅 포항"

https://news.imaeil.[...]

2018-06-13

[15]

웹사이트

1950년 한국전쟁 당시의 군산

http://www.newsgunsa[...]

2018-06-13

[16]

웹사이트

Student Soldier

http://encykorea.aks[...]

2018-06-13

[17]

뉴스

국민군대의 전통을 만든 6.25 전쟁 학도의용군

http://www.bluetoday[...]

2018-06-13

[18]

웹사이트

Student Soldier

http://encykorea.aks[...]

2018-06-13

[19]

웹사이트

학도의용군" (Hanja: 學徒義勇軍)

https://encykorea.ak[...]

2023-05-08

[20]

웹사이트

재일학도의용군 나라사랑기념관

http://www.koreansvj[...]

2023-05-08

[21]

웹사이트

재일학도의용군 나라사랑기념관: 6.25 전쟁 속으로

http://www.koreansvj[...]

2023-05-08

[22]

웹사이트

재일학도의용군 나라사랑기념관 - 참전자 642명단

http://www.koreansvj[...]

2023-05-08

[23]

웹사이트

전국 첫 학도병 산화한 '화개전투' 발굴 8년째 잠잠

https://newsis.com/a[...]

2023-05-08

[24]

웹사이트

군번도 계급도 없는, 나는 학도의용군이었다

https://www.korea.kr[...]

2023-05-08

[25]

웹사이트

재일학도의용군 나라사랑 기념관 - 주요 참전전투 및 전적지

http://www.koreansvj[...]

2023-05-08

[26]

웹사이트

Student Soldier 6.25 war monument

http://www.doopedia.[...]

2018-06-13

[27]

웹사이트

Student Soldier Memorial Hall

http://www.doopedia.[...]

2018-06-13

[28]

뉴스

"Maybe I'll die today", A student Soldier with a letter

http://news.joins.co[...]

2018-06-19

[29]

웹사이트

Worship and memorial facilities

http://www.snmb.mil.[...]

Seoul National Cemetery

2018-06-19

[30]

웹사이트

The month of patriotism, Seoul National Cemetery

http://korean.visitk[...]

2018-06-19

[31]

웹사이트

Commemoration Ceremony for the 61st Anniversary about student soldier in Korea war

https://www.mpva.go.[...]

2018-06-13

[32]

웹사이트

6 · 25 60 years '71: In to the Fire' to film the student soldier true story

http://weekly.chosun[...]

2018-06-19

[33]

웹인용

책 대신 총을 든 학도병들이 말하는 ‘6·25 전쟁’

https://www.sisajour[...]

시사저널

2016-06-23

[34]

서적

한국전쟁의 실상과 학도병 이야기

[35]

웹인용

학도의용군

https://terms.naver.[...]

2019-12-03

[36]

뉴스

전국 첫 학도병 산화한 '화개전투' 발굴 8년째 잠잠

https://web.archive.[...]

[37]

웹사이트

군번도 계급도 없는, 나는 학도의용군이었다.

https://www.korea.kr[...]

[38]

연구

국방부 군사편찬연구소의 6.25전쟁 학도의용군 연구서 기준

[39]

간행물

경상남도하동교육지원청, 『화개전투를 아시나요』(2014) ; 김현익, 「전라남도 동부지역 학도병의 참전 연구 : 화개전투 참전 학도병의 구술 증언을 중심으로」(2021)

[40]

웹사이트

호남호국기념관은 호남 지역 학도병을 주제로 <잊혀진 영웅, 호남 학도병> 특별기획전을 개최했다.

http://www.honam625.[...]

[41]

뉴스

전국 첫 학도병 산화한 '화개전투' 발굴 8년째 잠잠

https://web.archive.[...]

[42]

문서

국방부 군사편찬연구소 전사 제3호

[43]

웹인용

학도병 휘장

https://terms.naver.[...]

2019-12-02

[44]

웹인용

국가문화유산포탈 {{!}} 문화재 검색

http://www.heritage.[...]

2019-12-02

[45]

웹인용

경주 학도병 서명문 태극기

https://terms.naver.[...]

2019-12-02

[46]

웹인용

학도병충혼탑

https://terms.naver.[...]

2019-12-02

[47]

웹인용

서울학도병참전기념비

https://terms.naver.[...]

2019-12-02

[48]

웹인용

재일 학도 의용군 참전 기념비

https://terms.naver.[...]

2019-12-03

[49]

서적

단편소설:전쟁과 학도병

북한연구소

1992

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com