곡률

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

곡률은 14세기부터 연구된 기하학적 개념으로, 곡선이나 공간이 얼마나 휘어져 있는지를 나타내는 척도이다. 평면 곡선의 경우, 곡률은 곡선상의 한 점에서의 접선이 얼마나 빨리 회전하는지를 나타내며, 곡률이 클수록 휘어짐의 정도가 크다. 곡률은 접원, 호의 길이 매개변수화, 함수의 그래프, 극좌표, 음함수 방정식 등 다양한 방식으로 표현될 수 있으며, 프레네-세레 공식과 곡률 빗 등을 통해 곡선의 기하학적 성질을 분석하는 데 사용된다.

공간 곡선의 경우, 곡률은 곡선을 따라 단위 속도로 움직이는 입자의 가속도 크기로 정의되며, 단위 법선 벡터와 접촉 평면을 통해 곡선의 굽힘 정도를 설명한다. 곡면의 곡률은 법곡률, 측지 곡률, 주곡률, 가우스 곡률, 평균 곡률, 제2 기본 형식 등을 통해 정의되며, 곡면 위의 곡선, 주곡률, 법단면, 전개 가능 곡면 등을 연구하는 데 사용된다. 또한, 3차원 이상의 공간에서도 곡률 개념이 확장되어 사용되며, 일반 상대성 이론에서 시공간의 굽힘을 설명하는 데 중요한 역할을 한다. 곡률은 야코비장, 평행 이동, 홀로노미, 게이지 이론, 스칼라 곡률, 리치 곡률 등 다양한 수학적 개념과 관련되어 일반화되어 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 곡률 - 가우스 곡률

가우스 곡률은 3차원 유클리드 공간에 놓인 곡면의 두 주곡률의 곱으로, 곡면의 형태를 나타내는 지표이며 곡면 자체의 길이 측정만으로 결정되는 내재적인 값이다. - 곡률 - 평균곡률

평균 곡률은 3차원 유클리드 공간에서 곡면의 한 점에서의 곡률을 나타내는 값으로, 법선을 포함하는 평면들이 곡면을 자르는 곡선들의 부호 있는 곡률의 평균이며, 특히 평균 곡률이 0인 곡면을 극소 곡면, 상수인 곡면을 상수 평균 곡률 곡면이라고 한다. - 다변수 미적분학 - 음함수와 양함수

음함수와 양함수는 함수의 표현 방식에 따른 분류로, 독립변수와 종속변수의 관계가 명시적으로 나타나는 경우를 양함수, 관계식이 한 식 안에 포함된 경우를 음함수라 하며, 음함수는 양함수로 표현하기 어렵거나 불가능한 경우가 있고, 음함수 미분법, 음함수 정리 등을 통해 여러 분야에서 활용된다. - 다변수 미적분학 - 편평도

편평도는 아직 내용이 없어 정의를 내릴 수 없는 위키백과 페이지이다. - 리만 기하학 - 등각 사상

등각 사상은 각도를 보존하는 사상으로, 2차원에서는 도함수가 0이 아닌 정칙 함수인 복소 함수가 해당되며, 3차원 이상에서는 상사 변환, 등거리 변환, 특수 등각 변환 등으로 분류되어 지도 제작, 항공우주 공학 등 다양한 분야에 응용된다. - 리만 기하학 - 편평도

편평도는 아직 내용이 없어 정의를 내릴 수 없는 위키백과 페이지이다.

2. 역사

14세기 철학자이자 수학자인 니콜 오렘은 그의 저서 《질과 운동의 형상에 관하여》(Tractatus de configurationibus qualitatum et motuum)에서 곡률 개념을 직선에서 벗어나는 정도를 측정하는 지표로 도입했다.[1] 그는 원의 경우 곡률이 반지름에 반비례한다고 보았으며, 이 개념을 다른 곡선에도 연속적으로 변하는 크기로 확장하려 시도했다.[2]

평면 곡선의 곡률은 곡선이 얼마나 휘어져 있는지를 나타내는 값이다. 곡선의 방향이 작은 거리를 이동하면서 얼마나 변하는지를 나타내는 척도로, 단위는 rad/m(라디안/미터)이다. 이는 곡선을 따라 움직이는 점의 '방향'의 순간 변화율을 측정하는 것이며, 곡률이 클수록 변화율도 커진다.

미분 가능한 곡선의 곡률은 원래 접원을 통해 정의되었다. 이 관점에서, 오귀스탱 루이 코시는 곡률의 중심이 곡선에 대한 두 개의 무한히 가까운 법선의 교점이라고 밝혔다.[3]

3. 평면 곡선의 곡률

좀 더 구체적으로 설명하면, 점 P가 곡선을 따라 단위 속도로 움직일 때 점 P에서의 곡선에 대한 단위 접선 벡터가 얼마나 빨리 회전하는지를 측정하는 것이다. 점이 곡선을 따라 1단위의 일정한 속도로 움직인다고 가정할 때, 점 P(s)의 위치는 매개변수 s의 함수로 나타낼 수 있다. 여기서 s는 시간 또는 주어진 원점으로부터의 호의 길이를 의미한다. P(s)에서의 곡선의 단위 접선 벡터를 T(s)라고 하면, 이는 P(s)를 s에 대해 미분한 것이다. 그러면 T(s)를 s에 대해 미분한 것은 곡선에 수직이고 그 길이가 곡률인 벡터가 된다.

곡률의 정의와 다양한 특성은 접선이 연속적으로 변동하도록 P 근처에서 곡선이 연속 미분 가능해야 하며, 곡선이 P에서 두 번 미분 가능해야 한다.

단위 접선 벡터의 미분 측면에서 곡률을 설명하는 것은 접원을 이용한 정의보다 직관적이지 않을 수 있지만, 곡률 계산 공식을 유도하기 더 쉽다. 따라서 운동학에서의 사용 때문에 이 특성이 종종 곡률의 정의로 사용되기도 한다.

어떤 임의의 곡선에서 선상의 점 P₀를 기점으로 하고, 거기에서 곡선상의 임의의 점 P (위치 벡터 rP로 표시)까지의 거리를 s로 한다. 이때 점 P의 위치는,

:

와 같이, 변수 s의 함수로 나타낼 수 있다.

이때, 점 P에서 접하는 방향의 단위 벡터 (이것을 tP로 한다)는,

:

가 된다.

마찬가지로, rQ = r(s + Δs)로 표시되는 점 Q를 생각할 때, 점 Q 상의 단위 접선 벡터 tQ는,

:

이며, 두 개의 단위 접선 벡터 tP, tQ가 이루는 각도를 Δθ라고 하면,

:

이다.

Δθ가 충분히 작을 때,

:

로 간주할 수 있다.

따라서, 접선 기울기 Δθ의 변동률인 χ를 다음과 같이 정의할 수 있다.

:

일반적으로 χ를 '''곡률''', χ의 역수 R을 '''곡률 반경'''이라고 한다.

3. 1. 접원

접원은 한 점에서 곡선에 접하고 곡률이 같은 원이다. 곡률은 접원의 반지름의 역수로 정의된다.[5] 역사적으로 미분 가능한 곡선의 곡률은 접원을 통해 정의되었는데, 접원은 한 점에서 곡선을 가장 잘 근사하는 원이다. 곡선 위의 점 P가 주어졌을 때, 곡선의 다른 모든 점 Q에 대해 Q를 지나고 P에서 곡선에 접선인 원을 생각할 수 있다. 접원은 Q가 P로 접근할 때 이 원의 극한이다. 이때 곡률은 곡률 반지름의 역수이다. 즉, 곡률은 다음과 같다.

:

여기서 R은 곡률 반지름이다.[5]

3. 2. 호의 길이 매개변수화

모든 미분 가능한 곡선은 호의 길이에 따라 호의 길이 매개변수화될 수 있다.[6] 평면 곡선의 경우, 이는 매개변수화 \(\boldsymbol{\gamma}(s) = (x(s), y(s))\)가 존재한다는 것을 의미하며, 여기서 \(x\)와 \(y\)는 미분 가능한 실수 값을 갖는 함수이고, 그 도함수는 다음을 만족한다.

:

이는 접선 벡터

:

의 길이가 1과 같고, 따라서 단위 접선 벡터임을 의미한다.

곡선이 두 번 미분 가능하다면, 즉, \(x\)와 \(y\)의 2차 도함수가 존재한다면, \(\mathbf{T}(s)\)의 도함수가 존재한다. 이 벡터는 곡선에 수직이며, 그 길이는 곡률 \(\kappa(s)\)이고 곡률의 중심으로 향한다. 즉,

:

게다가, 곡률 반지름은 (\(\kappa(s) \neq 0\)이라고 가정하면)

:

이고, 곡률의 중심은 곡선에 대한 법선 위에 있으므로, 곡률의 중심은 점

:

이다.

(곡률이 0인 경우, 곡률의 중심은 평면 \(\mathbf{R}^2\)의 어느 곳에도 위치하지 않으며 종종 "무한대"에 위치한다고 한다.)

만약 \(\mathbf{N}(s)\)가 \(\mathbf{T}(s)\)에서 \(\frac{\pi}{2}\)의 반시계 방향 회전에 의해 얻어진 단위 법선 벡터라면,

:

이다. 실수 \(k(s)\)는 '''방향 곡률''' 또는 '''부호 있는 곡률'''이라고 불린다. 이는 평면의 방향(반시계 방향의 정의)과 매개변수화에 의해 제공되는 곡선의 방향 모두에 의존한다. 사실, 변수 변환 \(s \rightarrow -s\)는 다른 호의 길이 매개변수화를 제공하고, \(k(s)\)의 부호를 바꾼다.

어떤 임의의 곡선에서 선상의 점 \(P_0\)를 기점으로 하고, 거기에서 곡선상의 임의의 점 \(P\) (위치 벡터 \(\mathbf{r}_P\)로 표시)까지의 거리를 \(s\)로 한다. (이 경우의 s는 일반 좌표상의 거리 또는 곡선상의 길이 중 어느 쪽이든 좋다.)

이때 점 \(P\)의 위치는,

:

와 같이, 변수 \(s\)의 함수로 나타낼 수 있다. (이하, 특히 언급하지 않는 한 \(\mathbf{r}_P = \mathbf{r}\)로 한다.)

이때, 점 \(P\)에서 접하는 방향의 단위 벡터 (이것을 \(\mathbf{t}_P\)로 한다)는,

:

가 된다. (위치 벡터의 변위 분 \(\Delta \mathbf{r}\)이 충분히 작을 때, \(|\Delta \mathbf{r}| = \Delta s\)이므로, 이것은 단위 벡터이다.)

마찬가지로, \(\mathbf{r}_Q = \mathbf{r} (s + \Delta s) \)로 표시되는 점 \(Q\)를 생각할 때, 점 \(Q\) 상의 단위 접선 벡터 \(\mathbf{t}_Q\)는,

:

이며, 두 개의 단위 접선 벡터 \(\mathbf{t}_P\), \(\mathbf{t}_Q\)가 이루는 각도를 \(\Delta\theta\)라고 하면,

:

이다.

\(\Delta\theta\)가 충분히 작을 때, 즉 \(\Delta s\)가 충분히 작을 때,

:

로 간주할 수 있다.

따라서, 접선 기울기 \(\Delta\theta\)의 변동률인 \(\chi\)를 다음과 같이 정의할 수 있다.

:

일반적으로 \(\chi\)를 '''곡률''', \(\chi\)의 역수 \(R\)을 '''곡률 반경'''이라고 한다.

또한, 특히 곡선이 고차일 때, \(\Delta s \rightarrow 0\)의 극한에서 두 개의 접선에 의해 결정되는 평면을 점 \(P\)에서의 '''접촉 평면'''이라고 한다.

3. 3. 일반적인 매개변수화

일반적인 미분 가능한 곡선은 호의 길이에 따라 호의 길이 매개변수화될 수 있다.[6] 평면 곡선의 경우, 이는 매개변수화 ${\displaystyle \gamma (s)=(x(s),y(s))}$가 존재한다는 것을 의미하며, 여기서 ${\displaystyle x(s)}$와 ${\displaystyle y(s)}$는 미분 가능한 실수 값을 갖는 함수이고, 그 도함수는 다음을 만족한다.

:

이는 접선 벡터

:

의 길이가 1과 같고, 따라서 단위 접선 벡터임을 의미한다.

곡선이 두 번 미분 가능하다면, 즉, ${\displaystyle x(s)}$와 ${\displaystyle y(s)}$의 2차 도함수가 존재한다면, ${\displaystyle \mathbf {T} (s)}$의 도함수가 존재한다. 이 벡터는 곡선에 수직이며, 그 길이는 곡률 ${\displaystyle \kappa (s)}$이고 곡률의 중심으로 향한다. 즉,

:

게다가, 곡률 반지름은 (${\displaystyle \kappa (s)\neq 0}$이라고 가정하면)

:

이고, 곡률의 중심은 곡선에 대한 법선 위에 있으므로, 곡률의 중심은 점

:

이다.

(곡률이 0인 경우, 곡률의 중심은 평면 ${\displaystyle \mathbf {R} ^{2}}$의 어느 곳에도 위치하지 않으며 종종 "무한대"에 위치한다고 한다.)

만약 ${\displaystyle \mathbf {N} (s)}$가 ${\displaystyle \mathbf {T} (s)}$에서 ${\textstyle {\frac {\pi }{2}}}$의 반시계 방향 회전에 의해 얻어진 단위 법선 벡터라면,

:

이다. 실수 ${\displaystyle k(s)}$는 '''방향 곡률''' 또는 '''부호 있는 곡률'''이라고 불린다. 이는 평면의 방향(반시계 방향의 정의)과 매개변수화에 의해 제공되는 곡선의 방향 모두에 의존한다. 사실, 변수 변환 ${\displaystyle s\rightarrow -s}$는 다른 호의 길이 매개변수화를 제공하고, ${\displaystyle k(s)}$의 부호를 바꾼다.

${\displaystyle \gamma (t)=(x(t),y(t))}$가 두 번 미분 가능한 평면 곡선의 적절한 매개변수 표현이라고 하자. 여기서 "적절하다"는 것은 매개변수 표현의 정의역에서 도함수 ${\displaystyle {\frac {d\gamma }{dt}}}$가 정의되고 미분 가능하며 어디에서도 영 벡터와 같지 않다는 것을 의미한다.

이러한 매개변수 표현을 사용하면 부호 곡률은 다음과 같다.

:

여기서 프라임은 ${\displaystyle t}$에 대한 도함수를 나타낸다. 따라서 곡률 ${\displaystyle \kappa (t)}$는 다음과 같다.

:

이것들은 좌표가 없는 방식으로 다음과 같이 표현될 수 있다.

:

이 공식들은 호의 길이 매개변수의 특수한 경우로부터 다음과 같은 방법으로 유도될 수 있다. 매개변수 표현에 대한 위의 조건은 호의 길이 ${\displaystyle s}$가 매개변수 ${\displaystyle t}$의 미분 가능한 단조 함수이고, 반대로 ${\displaystyle t}$가 ${\displaystyle s}$의 단조 함수임을 의미한다. 또한, 필요하다면 ${\displaystyle s}$를 ${\displaystyle -s}$로 변경하여 이러한 함수가 증가하고 양의 도함수를 갖는다고 가정할 수 있다. 앞 절의 표기법과 연쇄 법칙을 사용하면 다음과 같다.

:

따라서 양변의 노름을 취하면 다음과 같다.

:

여기서 프라임은 ${\displaystyle t}$에 대한 미분을 나타낸다.

곡률은 ${\displaystyle \mathbf {T} }$의 ${\displaystyle s}$에 대한 도함수의 노름이다. 위의 공식과 연쇄 법칙을 사용하면 이 도함수와 그 노름은 ${\displaystyle \gamma '}$ 및 ${\displaystyle \gamma ''}$만으로 표현될 수 있으며, 호의 길이 매개변수 ${\displaystyle s}$는 완전히 제거되어 곡률에 대한 위의 공식을 제공한다.

어떤 임의의 곡선에서 선상의 점 ${\displaystyle P_{0}}$를 기점으로 하고, 거기에서 곡선상의 임의의 점 ${\displaystyle P}$ (위치 벡터 ${\displaystyle \mathbf {r} _{P}}$로 표시)까지의 거리를 ${\displaystyle s}$로 한다. (이 경우의 ${\displaystyle s}$는 일반 좌표상의 거리 또는 곡선상의 길이 중 어느 쪽이든 좋다.)

이때 점 ${\displaystyle P}$의 위치는,

:

와 같이, 변수 ${\displaystyle s}$의 함수로 나타낼 수 있다. (이하, 특히 언급하지 않는 한 ${\displaystyle \mathbf {r} _{P}=\mathbf {r} }$로 한다.)

이때, 점 ${\displaystyle P}$에서 접하는 방향의 단위 벡터 (이것을 ${\displaystyle \mathbf {t} _{P}}$로 한다)는,

:

가 된다. (위치 벡터의 변위 분 ${\displaystyle \Delta \mathbf {r} }$이 충분히 작을 때, ${\displaystyle |\Delta \mathbf {r} |=\Delta s}$이므로, 이것은 단위 벡터이다.)

마찬가지로, ${\displaystyle \mathbf {r} _{Q}=\mathbf {r} (s+\Delta s)}$로 표시되는 점 ${\displaystyle Q}$를 생각할 때, 점 ${\displaystyle Q}$ 상의 단위 접선 벡터 ${\displaystyle \mathbf {t} _{Q}}$는,

:

이며, 두 개의 단위 접선 벡터 ${\displaystyle \mathbf {t} _{P}}$, ${\displaystyle \mathbf {t} _{Q}}$가 이루는 각도를 ${\displaystyle \Delta \theta }$라고 하면,

:

이다.

${\displaystyle \Delta \theta }$가 충분히 작을 때, 즉 ${\displaystyle \Delta s}$가 충분히 작을 때,

:

로 간주할 수 있다.

따라서, 접선 기울기 ${\displaystyle \Delta \theta }$의 변동률인 ${\displaystyle \chi }$를 다음과 같이 정의할 수 있다.

:

일반적으로 ${\displaystyle \chi }$를 '''곡률''', ${\displaystyle \chi }$의 역수 ${\displaystyle R}$을 '''곡률 반경'''이라고 한다.

또한, 특히 곡선이 고차일 때, ${\displaystyle \Delta s\rightarrow 0}$의 극한에서 두 개의 접선에 의해 결정되는 평면을 점 ${\displaystyle P}$에서의 '''접촉 평면'''이라고 한다.

3. 4. 함수의 그래프

함수의 그래프는 다음과 같은 형태의 매개변수 곡선의 특수한 경우로 볼 수 있다.

:

의 1차 및 2차 도함수가 각각 1과 0이므로, 이전 공식은 다음과 같이 단순화된다.

:

곡률의 경우, 그리고

:

부호 곡률의 경우.

곡선의 일반적인 경우, 부호 곡률의 부호는 곡선의 방향에 따라 달라지므로 다소 임의적이다. 함수의 그래프의 경우, 의 값을 증가시키는 자연스러운 방향이 있다. 이는 부호 곡률의 부호를 중요하게 만든다.

부호 곡률의 부호는 의 2차 도함수의 부호와 동일하다. 양수이면 그래프는 위로 오목하고, 음수이면 그래프는 아래로 오목하다. 0이면 변곡점 또는 요동점을 갖는다.

그래프의 기울기(즉, 함수의 도함수)가 작을 때, 부호 곡률은 2차 도함수로 잘 근사된다. 더 정확하게 말하면, 빅 오 표기법을 사용하면 다음과 같다.

:

작은 기울기가 관련된 보 이론 또는 장력을 받는 현의 파동 방정식 유도, 그리고 다른 응용 분야와 같은 경우에서 2차 도함수로 곡률을 근사하는 것은 물리학 및 공학에서 일반적이다. 이것은 그렇지 않으면 비선형 시스템인 시스템을 대략적으로 선형으로 취급할 수 있게 해준다.

3. 5. 극좌표

극좌표로 표현된 곡선의 곡률은 일반적인 매개변수화 공식을 이용하여 계산할 수 있다. 극좌표계polar coordinate system영어에서 곡선이 극각의 함수로 표현된 반경으로 정의된다면, 즉 ${\displaystyle r}$이 ${\displaystyle \theta }$의 함수라면, 곡률은 다음과 같다.

:

여기서 프라임 기호는 ${\displaystyle \theta }$에 대한 미분을 나타낸다.

이것은 일반적인 매개변수화 공식에서 다음 매개변수화를 고려하여 도출된다.

:

3. 6. 음함수

음함수로 정의된 곡선의 곡률은 음함수 정리를 이용하여 계산할 수 있다.[7] 편도함수를 $F_x$, $F_y$, $F_{xx}$, $F_{xy}$, $F_{yy}$로 나타낼 때, 곡률은 다음과 같이 주어진다.

:

부호가 있는 곡률은 정의되지 않는데, 이는 음함수 방정식이 제공하지 않는 곡선의 방향에 따라 달라지기 때문이다. $F$를 $-F$로 바꾸는 것은 $F(x, y) = 0$으로 정의된 곡선을 변경하지 않지만, 위의 공식에서 절댓값을 생략하면 분자의 부호를 변경한다.

곡선의 점 중 $F_x = F_y = 0$인 점은 특이점이며, 이는 곡선이 이 점에서 미분 가능하지 않다는 것을 의미하며, 따라서 곡률은 정의되지 않는다(대부분의 경우, 이 점은 교차점이거나 첨점이다).

곡률에 대한 위의 공식은 음함수 정리를 사용하여 함수의 그래프의 곡률 표현식으로부터 유도될 수 있으며, 이러한 곡선에서 다음이 성립한다는 사실을 이용한다.

:

3. 7. 예시

미분 가능한 곡선의 곡률은 역사적으로 접원을 통해 정의되었는데, 접원은 한 점에서 곡선을 가장 잘 근사하는 원이다.[5] 곡선 위의 점 P가 주어졌을 때, 곡선의 다른 모든 점 Q는 P를 지나고 P에서 곡선에 접하는 원(또는 직선)을 정의한다. Q가 P로 접근할 때 이 원의 극한이 존재하면, 이 극한이 접원이다. 이때 곡률 반지름은 접원의 반지름이고, 곡률은 곡률 반지름의 역수이다. 즉, 곡률은 다음과 같다.

:

여기서 R은 곡률 반지름이다.[5]

이 정의는 다루기 어렵기 때문에, 다른 동등한 정의들이 도입되었다. 모든 미분 가능한 곡선은 호의 길이에 따라 매개변수화될 수 있다.[6] 평면 곡선의 경우, 매개변수화 γ(s) = (x(s), y(s))가 존재하며, 여기서 x와 y는 미분 가능한 실수 값을 갖는 함수이고, 그 도함수는 다음을 만족한다.

:

이는 접선 벡터 T(s) = (x'(s), y'(s))의 길이가 1이고, 따라서 단위 접선 벡터임을 의미한다.

곡선이 두 번 미분 가능하다면, T(s)의 도함수가 존재한다. 이 벡터는 곡선에 수직이며, 그 길이는 곡률 κ(s)이고, 곡률의 중심으로 향한다. 즉,

:

곡률 반지름은 1/κ(s)이고, 곡률의 중심은 곡선에 대한 법선 위에 있다.

N(s)가 T(s)에서 π/2의 반시계 방향 회전에 의해 얻어진 단위 법선 벡터라면,

:

이다. 실수 k(s)는 '''방향 곡률''' 또는 '''부호 있는 곡률'''이라고 불린다. 이는 평면의 방향과 곡선의 방향에 모두 의존한다.

γ(t) = (x(t), y(t))가 두 번 미분 가능한 평면 곡선의 적절한 매개변수 표현일 때, "적절하다"는 것은 도함수 dγ/dt가 정의되고 미분 가능하며 어디에서도 영 벡터와 같지 않다는 것을 의미한다.

이러한 매개변수 표현을 사용하면 부호 곡률은 다음과 같다.

:

여기서 프라임은 t에 대한 도함수를 나타낸다. 따라서 곡률 κ는 다음과 같다.

:

좌표 없이 표현하면 다음과 같다.

:

함수 y = f(x)의 그래프는 다음과 같은 형태의 매개변수 곡선의 특수한 경우이다.

:

x의 1차 및 2차 도함수가 각각 1과 0이므로, 이전 공식은 다음과 같이 단순화된다.

:

곡률의 경우, 그리고

:

부호 곡률의 경우.

부호 곡률의 부호는 f의 2차 도함수의 부호와 동일하다. 양수이면 그래프는 위로 오목하고, 음수이면 아래로 오목하다. 0이면 변곡점 또는 요동점을 갖는다.

그래프의 기울기가 작을 때, 부호 곡률은 2차 도함수로 근사될 수 있다.

:

극좌표에서 곡선이 극각의 함수로 표현된 반경으로 정의된다면, 즉 r이 θ의 함수라면, 곡률은 다음과 같다.

:

여기서 프라임 기호는 θ에 대한 미분을 나타낸다.

음함수 방정식 F(x, y) = 0으로 정의된 곡선에서 곡률은 다음과 같이 주어진다.[7]

:

부호가 있는 곡률은 정의되지 않는데, 이는 음함수 방정식이 제공하지 않는 곡선의 방향에 따라 달라지기 때문이다.

곡률에 대한 위의 공식은 음함수 정리를 사용하여 함수의 그래프의 곡률 표현식으로부터 유도될 수 있다.

어떤 임의의 곡선에서 선상의 점 P₀를 기점으로 하고, 거기에서 곡선상의 임의의 점 P (위치 벡터 rP로 표시)까지의 거리를 s로 한다.

이때 점 P의 위치는,

:

와 같이, 변수 s의 함수로 나타낼 수 있다.

이때, 점 P에서 접하는 방향의 단위 벡터 (이것을 tP로 한다)는,

:

가 된다.

마찬가지로, rQ = r(s + Δs)로 표시되는 점 Q를 생각할 때, 점 Q 상의 단위 접선 벡터 tQ는,

:

이며, 두 개의 단위 접선 벡터 tP, tQ가 이루는 각도를 Δθ라고 하면,

:

이다.

Δθ가 충분히 작을 때,

:

로 간주할 수 있다.

따라서, 접선 기울기 Δθ의 변동률인 χ를 다음과 같이 정의할 수 있다.

:

일반적으로 χ를 '''곡률''', χ의 역수 R을 '''곡률 반경'''이라고 한다.

3. 7. 1. 원

반지름이 ''r''인 원의 곡률은 다음과 같다.

:

따라서 곡률 반지름은 원의 반지름과 같고, 곡률 중심은 원의 중심과 같다.

원은 호의 길이 매개변수화를 계산하기 쉬운 드문 경우이며, 다음과 같다.

:

같은 원은 또한 음함수 방정식 으로 정의할 수 있으며, 여기서 이다. 이 경우 곡률 공식은 다음과 같다.

:

3. 7. 2. 포물선

포물선을 생각해 보자.

포물선은 함수의 그래프이며, 도함수는 이고, 이계 도함수는 이다. 따라서 부호가 있는 곡률은 다음과 같다.

:

이는 모든 값에 대해 의 부호를 갖는다. 즉, 이면, 모든 곳에서 오목함이 위로 향하고, 이면, 오목함이 아래로 향하며, 이면 곡률은 모든 곳에서 0이 되어, 이 경우 포물선이 선으로 퇴화한다는 것을 의미한다.

(부호가 없는) 곡률은 에서 최대가 되는데, 이는 함수의 정지점 (영 도함수)에서, 즉 포물선의 꼭짓점에서 최대가 된다.

매개변수화 를 생각해 보자. 의 1차 도함수는 이고, 2차 도함수는 0이다. 일반적인 매개변수화 공식에 대입하면, 위에 제시된 것과 정확히 동일한 결과를 얻을 수 있으며, 는 로 대체된다. 만약 매개변수 에 대한 도함수를 프라임 기호로 표시한다면, 다음과 같다.

동일한 포물선은 와 와 같은 음함수 방정식으로도 정의할 수 있다. 이고, 이므로, (부호가 없는) 곡률에 대해 정확히 동일한 값을 얻는다. 그러나 여기서 부호가 있는 곡률은 의미가 없는데, 이 동일한 포물선에 대한 유효한 음함수 방정식이므로, 곡률에 대해 반대 부호를 주기 때문이다.

3. 8. 프레네-세레 공식 (평면 곡선)

호의 길이 매개변수화 관점에서 곡률의 표현은 본질적으로 첫 번째 프레네-세레 공식이다.

:

여기서 프라임은 호의 길이 에 대한 도함수를 나타내며, 는 방향의 법선 단위 벡터이다.

평면 곡선은 비틀림이 0이므로 두 번째 프레네-세레 공식은 다음과 같은 관계를 제공한다.

:

매개변수 에 의한 일반적인 매개변수화의 경우, 에 대한 도함수를 포함하는 표현이 필요하다. 이는 에 대한 도함수에 를 곱하여 얻으므로, 임의의 적절한 매개변수화에 대해 다음을 얻는다.

:

어떤 임의의 곡선에서 선상의 점 를 기점으로 하고, 거기에서 곡선상의 임의의 점 (위치 벡터 로 표시)까지의 거리를 로 한다. (이 경우의 는 일반 좌표상의 거리 또는 곡선상의 길이 중 어느 쪽이든 좋다.)

이때 점 의 위치는,

:

와 같이, 변수 의 함수로 나타낼 수 있다. (이하, 특히 언급하지 않는 한 로 한다.)

이때, 점 에서 접하는 방향의 단위 벡터 (이것을 로 한다)는,

:

가 된다. (위치 벡터의 변위 분 이 충분히 작을 때, 이므로, 이것은 단위 벡터이다.)

마찬가지로, 로 표시되는 점 를 생각할 때, 점 상의 단위 접선 벡터 는,

:

이며, 두 개의 단위 접선 벡터 , 가 이루는 각도를 라고 하면,

:

이다.

가 충분히 작을 때, 즉 가 충분히 작을 때,

:

로 간주할 수 있다.

따라서, 접선 기울기 의 변동률인 를 다음과 같이 정의할 수 있다.

:

일반적으로 를 '''곡률''', 의 역수 을 '''곡률 반경'''이라고 한다.

또한, 특히 곡선이 고차일 때, 의 극한에서 두 개의 접선에 의해 결정되는 평면을 점 에서의 '''접촉 평면'''이라고 한다.

더욱이, 를 로 미분하면,

:

를 얻을 수 있다. 여기서 은 주 법선 방향의 단위 벡터이며, 주 법선과 접선은 직교한다. 이는 가 단위 벡터이므로,

:

이 되며, 이를 에 대해 미분하면,

:

이 되기 때문이다(벡터끼리의 내적이 0이 되므로, 해당 벡터끼리는 직교한다).

벡터 와 의 외적,

:

로 얻어지는 벡터 가 종 법선 방향의 단위 벡터가 된다. 종 법선은 접촉 평면에 대한 법선이 된다.

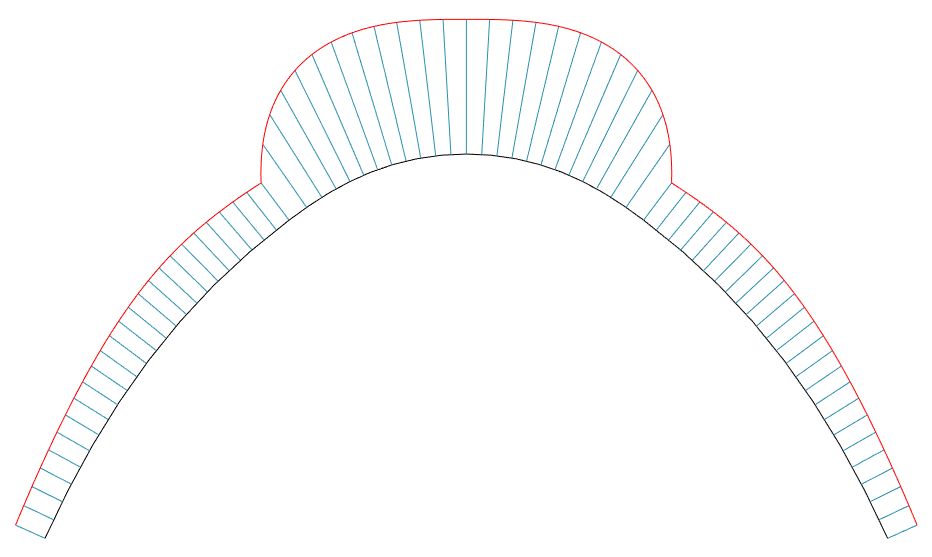

3. 9. 곡률 빗

'''곡률 빗'''[8]은 곡선상의 모든 점의 곡률을 그래프로 나타내는 데 사용될 수 있다. 매개변수 곡선 $ t \mapsto x(t) $가 주어질 때, 곡률 빗은 다음과 같이 정의된다.

:$ t \mapsto x(t) + d\kappa(t)n(t) $

여기서 $ \kappa, n $은 각각 곡률과 법선 벡터이고, $ d $는 시각적 표현을 개선하기 위해 선택되는 스케일링 팩터이다.

4. 공간 곡선의 곡률

3차원 공간 곡선의 곡률은 곡선이 휘어진 정도를 나타내는 값이다. 2차원 곡선과 마찬가지로, 3차원 이상의 정칙 공간 곡선에서 곡률은 곡선을 따라 단위 속도로 움직이는 입자의 가속도의 크기이다.

단위 접선 벡터는 다음과 같이 주어진다.

:

그리고 곡률은 가속도의 크기이다.

:

가속도의 방향은 단위 법선 벡터이며, 다음과 같이 정의된다.

:

두 벡터 $\mathbf{T}(s)$와 $\mathbf{N}(s)$를 포함하는 평면은 $\boldsymbol{\gamma}(s)$에서 곡선에 대한 접촉 평면이다. $\boldsymbol{\gamma}(s)$에 접하고 접촉점에서 2차까지의 테일러 급수가 $\boldsymbol{\gamma}(s)$와 일치하는 접촉 평면에 원, 즉 접촉원이 존재한다. 이 원의 반지름 $R(s)$는 곡률 반지름이라고 하며, 곡률은 곡률 반지름의 역수이다.

:

접선, 곡률 및 법선 벡터는 함께 점 근처의 곡선의 2차 행동을 설명한다. 3차원에서는 곡선의 3차 행동이 꼬임과 관련된 개념으로 설명되며, 이는 곡선이 공간에서 나선형 경로로 움직이는 정도를 측정한다. 꼬임과 곡률은 프레네-세레 공식 (3차원) 및 일반화 (더 높은 차원)에 의해 관련된다.

4. 1. 일반적인 표현

공간 곡선의 곡률은 곡선을 따라 단위 속도로 움직이는 입자의 가속도의 크기이다. 호의 길이 매개변수화가 $\boldsymbol{\gamma}(s)$라면, 단위 접선 벡터 $\mathbf{T}(s)$는 $\mathbf{T}(s) = \boldsymbol{\gamma}'(s)$ 로 주어지고, 곡률은 가속도의 크기 $\kappa(s) = \|\mathbf{T}'(s)\| = \|\boldsymbol{\gamma}''(s)\|$ 이다. 가속도의 방향은 단위 법선 벡터 $\mathbf{N}(s)$이며, $\mathbf{N}(s) = \frac{\mathbf{T}'(s)}{\|\mathbf{T}'(s)\|}$ 로 정의된다.두 벡터 $\mathbf{T}(s)$와 $\mathbf{N}(s)$를 포함하는 평면은 $\boldsymbol{\gamma}(s)$에서 곡선에 대한 접촉 평면이다. 곡률은 기하학적 해석을 갖는데, $\boldsymbol{\gamma}(s)$에 접하고 접촉점에서 2차까지의 테일러 급수가 $\boldsymbol{\gamma}(s)$와 일치하는 접촉 평면에 원, 즉 접촉원이 존재한다. 이 원의 반지름 $R(s)$는 곡률 반지름이라고 하며, 곡률은 곡률 반지름의 역수 $\kappa(s) = \frac{1}{R(s)}$ 이다.

접선, 곡률 및 법선 벡터는 함께 점 근처의 곡선의 2차 행동을 설명한다. 3차원에서는 곡선의 3차 행동이 꼬임과 관련된 개념으로 설명되며, 이는 곡선이 공간에서 나선형 경로로 움직이는 정도를 측정한다.

3차원 데카르트 좌표계에서 $\boldsymbol{\gamma}(t) = (x(t), y(t), z(t))$로 매개변수화된 공간 곡선의 경우, 곡률은 다음과 같다.

:

여기서 프라임 기호(')는 매개변수 $t$에 대한 미분을 나타낸다. 이는 다음 공식을 사용하여 좌표계와 무관하게 표현할 수 있다.[9]

:

여기서 ×는 벡터 외적을 나타낸다. 다음 공식은 임의 차원의 유클리드 공간에서 곡선의 곡률에 유효하다.

:

일반적으로, 어떤 임의의 곡선에서 선상의 점 $P_0$를 기점으로 하고, 거기에서 곡선상의 임의의 점 $P$ (위치 벡터 $\mathbf{r}_P$로 표시)까지의 거리를 $s$라고 할 때, 점 $P$의 위치는,

:

와 같이, 변수 $s$의 함수로 나타낼 수 있다.

이때, 점 $P$에서 접하는 방향의 단위 벡터 (이것을 $\mathbf{t}_P$로 한다)는,

:

가 된다.

마찬가지로, $\mathbf{r}_Q = \mathbf{r} (s + \Delta s)$로 표시되는 점 $Q$를 생각할 때, 점 $Q$ 상의 단위 접선 벡터 $\mathbf{t}_Q$는,

:

이며, 두 개의 단위 접선 벡터 $\mathbf{t}_P$, $\mathbf{t}_Q$가 이루는 각도를 $\Delta\theta$라고 하면,

:

이다.

$\Delta\theta$가 충분히 작을 때, 즉 $\Delta s$가 충분히 작을 때,

:

로 간주할 수 있다.

따라서, 접선 기울기 $\Delta\theta$의 변동률인 $\chi$를 다음과 같이 정의할 수 있다.

:

일반적으로 $\chi$를 '''곡률''', $\chi$의 역수 $R$을 '''곡률 반경'''이라고 한다.

4. 2. 호와 현의 길이를 이용한 곡률

곡선 상의 두 점 사이의 호의 길이와 현의 길이를 이용하여 곡률을 정의할 수도 있다.곡선 ''C'' 위에 두 점 ''P''와 ''Q''가 주어졌을 때, ''s''(''P'',''Q'')를 곡선 상에서 ''P''와 ''Q'' 사이의 호의 길이, ''d''(''P'',''Q'')를 ''P''에서 ''Q''까지의 선분 길이로 정의한다. ''C''에서의 ''P''의 곡률은 다음과 같은 극한으로 주어진다.

:

여기서 극한은 점 ''Q''가 ''C'' 위에서 ''P''로 접근함에 따라 취해진다. 분모는 으로도 동일하게 사용할 수 있다. 이 공식은 모든 차원에서 유효하다. 게다가, ''P''의 양쪽에서 독립적으로 극한을 고려함으로써, 이러한 곡률의 정의는 때때로 ''P''에서의 특이점을 수용할 수 있다. 이 공식은 접촉원에 대해 이를 검증함으로써 도출된다.

어떤 임의의 곡선에서 선상의 점 ''P''0를 기점으로 하고, 거기에서 곡선상의 임의의 점 ''P'' (위치 벡터 '''r'''''P''로 표시)까지의 거리를 ''s''로 한다. (이 경우의 ''s''는 일반 좌표상의 거리 또는 곡선상의 길이 중 어느 쪽이든 좋다.)

이때 점 ''P''의 위치는,

:

와 같이, 변수 ''s''의 함수로 나타낼 수 있다. (이하, 특히 언급하지 않는 한 '''r'''''P'' = '''r'''로 한다.)

이때, 점 ''P''에서 접하는 방향의 단위 벡터 (이것을 '''t'''''P''로 한다)는,

:

가 된다. (위치 벡터의 변위 분 ''Δ'''''r'''이 충분히 작을 때, |''Δ'''''r'''| = ''Δs''이므로, 이것은 단위 벡터이다.)

마찬가지로, 로 표시되는 점 ''Q''를 생각할 때, 점 ''Q'' 상의 단위 접선 벡터 '''t'''''Q''는,

:

이며, 두 개의 단위 접선 벡터 '''t'''''P'', '''t'''''Q''가 이루는 각도를 ''Δθ''라고 하면,

:

이다.

''Δθ''가 충분히 작을 때, 즉 ''Δ'''''s'''가 충분히 작을 때,

:

로 간주할 수 있다.

따라서, 접선 기울기 ''Δθ''의 변동률인 χ를 다음과 같이 정의할 수 있다.

:

일반적으로 χ를 '''곡률''', χ의 역수 ''R''을 '''곡률 반경'''이라고 한다.

또한, 특히 곡선이 고차일 때, Δ''s'' → 0의 극한에서 두 개의 접선에 의해 결정되는 평면을 점 ''P''에서의 '''접촉 평면'''이라고 한다.

5. 곡면의 곡률

곡면의 곡률은 곡면이 휘어진 정도를 나타내는 값으로, 곡면 위에 그려진 곡선의 곡률을 이용하여 정의된다. 곡면의 곡률을 정의하고 연구하는데 있어서 곡선은 중요한 도구이다.

5. 1. 곡면 위의 곡선

3차원 유클리드 공간에 포함된 표면(곡면)에 그려진 곡선은 여러 곡률을 갖는다. 이러한 곡률은 곡선의 방향을 표면의 단위 법선 벡터와 연관시켜 정의한다. 여기에는 다음이 포함된다.- 법곡률

- 측지 곡률

- 측지 비틀림

매끄러운 표면 위의 특이점이 없는 곡선은 접선 벡터 '''T'''를 표면의 접평면에 포함한다. '''법곡률'''(''k''n)은 곡선의 접선 '''T'''와 표면 법선 '''u'''를 포함하는 평면에 투영된 곡선의 곡률이다. '''측지 곡률'''(''k''g)은 표면의 접평면에 투영된 곡선의 곡률이고, '''측지 비틀림'''(또는 '''상대 비틀림''')(''τ''r)은 곡선의 접선을 따라 표면 법선의 변화율을 측정한다.

곡선이 호의 길이 매개변수화되어 있고, '''t''' = '''u''' × '''T'''라고 하면, '''T''', '''t''', '''u'''는 다르부 프레임이라고 하는 정규 직교 기저를 형성한다. 이들은 다음과 같은 관계를 갖는다.

:

5. 1. 1. 주곡률

주곡률은 한 점에서 법곡률의 최대값과 최소값이며, 주곡률 방향은 대응하는 접선 벡터의 방향이다. 주어진 점에서 같은 접선 벡터를 갖는 모든 곡선은 같은 법곡률을 가지며, 이는 '''T'''와 '''u'''를 포함하는 평면과 표면의 교차로 얻은 곡선의 곡률과 같다. 가능한 모든 접선 벡터를 취하면, 한 점에서의 법곡률의 최대값과 최소값은 '''주곡률''' k1영어과 k2영어라고 하며, 대응하는 접선 벡터의 방향을 '''주법선 방향'''이라고 한다.

5. 2. 법단면

곡률은 지구의 곡률 반경에서와 같이 표면 법선 단면을 따라 평가할 수 있다.임의의 곡선에서 선상의 점 ''P''0를 기점으로 하고, 거기에서 곡선상의 임의의 점 ''P'' (위치 벡터 '''r'''''P''로 표시)까지의 거리를 ''s''로 한다. (이 경우 ''s''는 일반 좌표상의 거리 또는 곡선상의 길이 중 어느 쪽이든 좋다.)

이때 점 ''P''의 위치는,

:'''r'''''P'' = '''r'''(''s'')

와 같이, 변수 ''s''의 함수로 나타낼 수 있다. (이하, 특히 언급하지 않는 한 '''r'''''P'' = '''r'''로 한다.)

이때, 점 ''P''에서 접하는 방향의 단위 벡터 (이것을 '''t'''''P''로 한다)는,

:'''t'''P = '''t''' (''s'') = limΔ''s'' → 0 {'''r''' (''s'' + Δ''s'') - '''r''' (''s'') / {Δ''s''} } = d'''r''' / d''s''

가 된다. (위치 벡터의 변위 분 Δ'''r'''이 충분히 작을 때, |Δ'''r'''| = Δs이므로, 이것은 단위 벡터이다.)

마찬가지로, '''r'''Q = '''r''' (''s'' + Δ''s'')로 표시되는 점 ''Q''를 생각할 때, 점 ''Q'' 상의 단위 접선 벡터 '''t'''''Q''는,

:'''t'''Q = '''t''' (''s'' + Δ''s'')

이며, 두 개의 단위 접선 벡터 '''t'''''P'', '''t'''''Q''가 이루는 각도를 Δ''θ''라고 하면,

:{ |'''t'''Q - '''t'''P| / 2} = sin {Δ''θ'' / 2}

이다.

Δ''θ''가 충분히 작을 때, 즉 Δ''s''가 충분히 작을 때,

:Δ''θ'' = sinΔ''θ'' = |'''t'''Q - '''t'''P|

로 간주할 수 있다.

따라서, 접선 기울기 Δ''θ''의 변동률인 χ를 다음과 같이 정의할 수 있다.

:χ(''s'') = d'''θ''' / d''s'' = limΔ''s'' → 0 {Δ''θ'' / Δ''s''} = limΔ''s'' → 0 | {'''t''' (''s'' + Δ''s'')-'''t''' (''s'') / Δ''s''} | = | d'''t''' / d''s'' | = | d2'''r''' / d''s''2 | = 1 / R(''s'')

일반적으로 χ를 '''곡률''', χ의 역수 ''R''을 '''곡률 반경'''이라고 한다.

또한, 특히 곡선이 고차일 때, Δ''s'' → 0의 극한에서 두 개의 접선에 의해 결정되는 평면을 점 ''P''에서의 '''접촉 평면'''이라고 한다. 더욱이, '''t'''를 ''s''로 미분하면,

: d'''t''' / d''s'' = d2'''r''' / d''s''2 = '''n''' d''θ'' / d''s'' = '''n''' / R

를 얻을 수 있다. 여기서 '''n'''은 주 법선 방향의 단위 벡터이며, 주 법선과 접선은 직교한다. 이는 d'''r'''/d''s''가 단위 벡터이므로,

:( d'''r''' / d''s'' )2 = | d'''r''' / d''s'' |2 = 1

이 되며, 이를 ''s''에 대해 미분하면,

:d/d''s'' ( d'''r''' / d''s'' )2 = d2'''r''' / d''s''2 ⋅ d'''r''' / d''s'' + d'''r''' / d''s'' ⋅ d2'''r''' / d''s''2 = '''n''' / R ⋅ '''t''' + '''t''' ⋅ '''n''' / R = 0

이 되기 때문이다(벡터끼리의 내적이 0이 되므로, 해당 벡터끼리는 직교한다).

벡터 '''t'''와 '''n'''의 외적,

:'''t''' × '''n''' = '''b'''

로 얻어지는 벡터 '''b'''가 종 법선 방향의 단위 벡터가 된다. 종 법선은 접촉 평면에 대한 법선이 된다.

5. 3. 전개 가능 곡면

전개 가능 곡면은 가우스 곡률이 0인 곡면이다.[10]5. 4. 가우스 곡률

카를 프리드리히 가우스의 이름을 딴 가우스 곡률은 주 곡률의 곱과 같다. 길이−2의 차원을 가지며, 구에서는 양수, 한 겹 쌍곡면에서는 음수, 평면과 원통에서는 0이다. 표면이 국소적으로 볼록한지(양수인 경우) 또는 국소적으로 안장 모양인지(음수인 경우)를 결정한다.가우스 곡률은 표면의 "내재적" 속성이며, 이는 표면의 특정 임베딩에 의존하지 않는다는 것을 의미한다. 직관적으로, 이것은 표면에서 사는 개미가 가우스 곡률을 결정할 수 있다는 것을 의미한다. 예를 들어, 구에 사는 개미는 삼각형의 내각의 합을 측정하고 180도보다 크다는 것을 결정하여, 그 개미가 사는 공간이 양의 곡률을 가지고 있음을 암시할 수 있다. 반면에, 원통에 사는 개미는 유클리드 기하학에서 그러한 편차를 감지하지 못할 것이다. 특히 개미는 두 표면이 서로 다른 평균 곡률을 가지고 있다는 것을 감지할 수 없을 것이다(아래 참조). 이는 순전히 외재적 유형의 곡률이다.

형식적으로, 가우스 곡률은 표면의 리만 계량에만 의존한다. 이것은 가우스의 유명한 가우스의 뛰어난 정리이며, 그는 지리적 측량 및 지도 제작에 관심을 갖는 동안 이를 발견했다.

점 P에서의 가우스 곡률의 내재적 정의는 다음과 같다. 짧은 길이 r의 실에 묶인 개미를 상상해 보자. 실이 완전히 늘어난 상태에서 P 주위를 돌아다니며 P 주위를 한 바퀴 도는 길이 C(r)를 측정한다. 표면이 평평하다면 개미는 C(r) = 2πr을 발견할 것이다. 곡면에서는 C(r)에 대한 공식이 달라지며, 점 P에서의 가우스 곡률 K는 베르트랑-디게-프외 정리에 의해 다음과 같이 계산될 수 있다.

:

전체 표면에 대한 가우스 곡률의 적분은 표면의 오일러 지표와 밀접한 관련이 있다. 가우스-보네 정리를 참조하십시오.

특히 다면체에 유용한 곡률의 이산적 유사체는 한 점에 곡률이 집중되는 것에 해당하며, 이는 (각) 결함이다. 가우스-보네 정리의 유사체는 총 각 결함에 관한 데카르트의 정리이다.

5. 5. 평균 곡률

주곡률의 합의 절반(math|}})으로, 곡률의 ''외적'' 척도이다. 차원은 길이−1이다. 평균 곡률은 표면적의 1차 변분과 밀접한 관련이 있다. 특히 비누 막과 같은 극소 곡면은 평균 곡률이 0이고, 비누 방울은 상수 평균 곡률을 갖는다. 가우스 곡률과 달리 평균 곡률은 외적인 것으로, 임베딩에 따라 달라진다. 예를 들어, 원기둥과 평면은 국소적으로 등거리이지만 평면의 평균 곡률은 0인 반면 원기둥의 평균 곡률은 0이 아니다.5. 6. 제2 기본 형식

제2 기본 형식은 곡면의 고유 곡률과 외적 곡률을 모두 포함하는 이차 형식이다. 이 형식은 곡면의 한 점에서 접평면에 대한 이차 형식으로, 곡면에 접하는 특정 접벡터 '''X'''에서의 값은 '''X'''에 접하는 곡선의 가속도의 법선 성분이다. 즉, '''X'''에 접하는 곡선에 대한 법선 곡률이다.기호로는 다음과 같이 표현된다.

:

여기서 '''N'''은 곡면에 대한 단위 법선 벡터이다.

단위 접벡터 '''X'''에 대해, 제2 기본 형식은 최대값 과 최소값 를 가지며, 이는 각각 주방향 및 에서 발생한다. 따라서 주축 정리에 의해 제2 기본 형식은 다음과 같이 표현된다.

:

5. 7. 형상 연산자

형상 연산자는 곡면의 곡률을 나타내는 선형 연산자이다. 바인가르텐 방정식은 형상 연산자를 제1 기본 형식과 제2 기본 형식으로 표현한다.형상 연산자 ''S''는 접선 평면에서 자신으로의 자기 수반 선형 연산자이며, 가우스 맵의 미분으로 구체화된다.

접선 벡터 '''X'''와 법선 '''N'''을 가진 곡면에 대해, 형상 연산자는 색인 합산 표기법으로 다음과 같이 표현할 수 있다.

:

바인가르텐 방정식은 제1 기본 형식 및 제2 기본 형식의 계수를 사용하여 ''S''의 값을 다음과 같이 제공한다.

:

주곡률은 형상 연산자의 고유값이고, 주곡률 방향은 그 고유벡터이며, 가우스 곡률은 그 행렬식, 평균 곡률은 그 대각합의 절반이다.

6. 공간의 곡률

이전 논의를 연장하면, 3차원 이상의 공간은 내재적으로 굽을 수 있다. 여기서 곡률은 더 큰 공간에 포함된 속성이 아니라, 공간의 모든 지점에서 정의된 속성이라는 의미에서 '내재적'이다. 일반적으로 굽은 공간은 더 높은 차원의 주위 공간에 놓인 것으로 생각할 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다. 그렇지 않은 경우 곡률은 내재적으로만 정의될 수 있다.

비유클리드 기하학과 밀접하게 관련된 곡률의 내재적 정의가 발견된 후, 많은 수학자와 과학자들은 일반적인 물리적 공간이 굽을 수 있는지에 대해 의문을 제기했다. 당시까지는 유클리드 기하학이 성공적이었기 때문에, 곡률 반경이 천문학적으로 커야 한다는 것을 의미했지만, 일반적인 물리적 공간이 굽을 수 있는지에 대한 의문은 여전했다. 일반 상대성 이론에서는 중력과 물리적 우주론을 설명하며, 이 아이디어가 "시공간의 곡률"로 약간 일반화된다. 상대성 이론에서 시공간은 유사 리만 다양체이다. 시간 좌표가 정의되면, 특정 시간에 해당하는 3차원 공간은 일반적으로 굽은 리만 다양체이다. 그러나 시간 좌표 선택은 대체로 임의적이므로, 물리적으로 중요한 것은 기본 시공간 곡률이다.

임의로 굽은 공간은 설명하기 매우 복잡하지만, 국소적으로 등방성이고 균질인 공간의 곡률은 표면과 같이 단일 가우스 곡률로 설명된다. 수학적으로 이는 강력한 조건이지만, 모든 점과 모든 방향은 구별할 수 없다는 합리적인 물리적 가정에 해당한다. 양의 곡률은 곡률 반경의 역제곱에 해당하며, 예시는 구 또는 초구이다. 음의 곡률 공간의 예는 쌍곡 기하학이다(참고: 비음의 곡률). 곡률이 0인 공간 또는 시공간을 '''평탄'''이라고 한다. 예를 들어, 유클리드 공간은 평탄 공간의 예시이며, 민코프스키 공간은 평탄 시공간의 예시이다. 하지만 두 설정 모두에서 평탄한 기하학의 다른 예시가 있다. 토러스 또는 원기둥은 모두 평탄한 계량을 가질 수 있지만, 위상에서 다르다. 굽은 공간에 대해서도 다른 위상이 가능하다.

7. 일반화

야코비장은 곡률의 운동학적 일반화를 나타낸다. 곡선의 곡률은 곡선을 따라 움직이는 관찰자가 느끼는 힘으로 생각할 수 있는데, 이와 비슷하게 고차원 곡률은 일종의 조석력으로 간주될 수 있다. 이러한 일반화는 근처 시험 입자의 움직임에 따라 달라진다.[11]

곡률 형식은 홀로노미를 척도로서 곡률을 추상화한다. 구면에서 벡터가 루프를 따라 평행 이동할 때, 최종 위치가 초기 위치와 다를 수 있다. 이러한 현상을 홀로노미라고 하며, 곡률 형식은 이를 추상적으로 포착한다.[12]

스칼라 곡률과 리치 곡률은 곡률의 또 다른 일반화이다. 곡면에서 원반 면적은 평평한 공간에서 같은 반지름의 원반 면적과 다르다. 이 차이는 스칼라 곡률로 측정되며, 원반 부채꼴 면적의 차이는 리치 곡률로 측정된다. 이는 아인슈타인 방정식에 나타나며, 일반 상대성 이론에서 중요하게 다루어진다.

CAT(k) 공간은 곡률을 비교 정리를 통해 일반화한다. 거리 공간에서 삼각형 개념을 사용하여, 곡면 공간을 상수 곡률 공간과 비교한다.

참조

[1]

서적

Nicole Oresme and the Medieval Geometry of Qualities and Motions

University of Wisconsin Press

[2]

논문

A Medieval Mystery: Nicole Oresme's Concept of Curvitas

[3]

논문

Who Gave You the Cauchy–Weierstrass Tale? The Dual History of Rigorous Calculus

[4]

서적

Elementary Differential Geometry

https://books.google[...]

Springer

2001

[5]

인용

[6]

웹사이트

The Arc Length Parametrization of a Curve

https://sites.google[...]

2013-12-10

[7]

논문

Curvature formulas for implicit curves and surfaces

[8]

논문

Curvature combs and curvature plots

2016-11

[9]

웹사이트

the article on curvature

https://mathworld.wo[...]

[10]

웹사이트

developable surface

https://mathworld.wo[...]

2021-02-11

[11]

서적

Foundations of Differential Geometry

Interscience

[12]

서적

Experiencing Geometry: Euclidean and Non-Euclidean with History

Pearson Prentice Hall

[13]

Kotobank

2022-02-10

[14]

서적

曲線と曲面の微分幾何

裳華房

1977年8月20日

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com