극좌표계

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

극좌표계는 평면 위의 점을 나타내는 데 사용되는 좌표계로, 점과 원점 사이의 거리(r)와 기준선으로부터의 각도(θ)를 사용한다. 고대 그리스 시대부터 각과 거리에 대한 개념이 사용되었으며, 17세기 중반 극좌표가 정식 좌표계로 도입되었다. 극좌표는 데카르트 좌표와 변환 가능하며, 복소수를 표현하고 미적분 계산을 간소화하는 데 유용하다. 또한, 3차원 공간을 표현하기 위해 원통 좌표계와 구면 좌표계로 확장될 수 있으며, 항행, 물리학, 공학 등 다양한 분야에서 활용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 좌표계 - 데카르트 좌표계

데카르트 좌표계는 르네 데카르트가 고안한 좌표계로, 다양한 차원의 공간에서 점의 위치를 나타내며, 2차원에서는 x축과 y축, 3차원에서는 직교하는 세 평면으로 확장되고, 고차원에서는 실수 튜플을 사용한다. - 좌표계 - 구면좌표계

구면 좌표계는 3차원 공간의 점을 원점으로부터의 거리, z축과의 각도, x축과 xy평면 투영선 사이의 각도로 나타내며, 직교 좌표계 등 다른 좌표계로 변환하여 물리학, 공학 등 다양한 분야에서 활용한다. - 알찬 글 - 동성애

동성애는 동성 간의 성적 매력, 행위, 애정을 의미하는 용어로, LGBT와 같은 포괄적인 용어가 사용되며 사회적 인식 변화와 함께 동성애자 권리 보호 노력이 진행 중이나, 원인은 명확히 밝혀지지 않았다. - 알찬 글 - 올림픽

올림픽은 고대 그리스에서 시작되어 근대에 부활한 국제 스포츠 경기 대회로, 하계 및 동계 올림픽, 패럴림픽, 청소년 올림픽 등으로 나뉘어 국제올림픽위원회(IOC)가 총괄하지만, 개최 비용, 정치적 이용, 도핑, 인권 문제 등의 논란이 있다.

2. 역사

각과 반지름의 개념은 이미 기원전에 사용되었다. 고대 그리스의 천문학자 히파르코스(기원전 190~120년)는 여러 각마다 현의 길이를 나타내는 표를 만들었으며, 그가 항성의 위치를 나타내기 위해 극좌표를 사용하였다는 주장도 있다.[26][2] 아르키메데스는 그의 저서 나선에 관하여에서 반지름이 각에 따라 변하는 함수인 아르키메데스 나선을 설명했다. 하지만 이들의 작업은 완성된 좌표계로 발전하지는 못하였다.

서기 8세기부터 이슬람 천문학자들은 지구상의 어느 위치에서든 메카(키블라)의 방향과 거리를 근사하고 계산하는 방법을 개발했다.[3] 9세기부터 그들은 이러한 양을 정확하게 결정하기 위해 구면 삼각법과 지도 투영법을 사용했다. 이 계산은 본질적으로 메카의 적도 극좌표(즉, 경도와 위도)를 특정 위치에 상대적인 극좌표(즉, 키블라와 거리)로 변환하는 것이었다.[4]

극좌표를 정식 좌표계로 도입한 예는 여러 번 있었다. 이에 대한 역사는 하버드 대학교 교수인 줄리언 쿨리지의 저서 《극좌표의 근원》(Origins of Polar Coordinates영어)에 서술되어 있다.[27][5] 17세기 중반에 그레구아르 생뱅상과 보나벤투라 카발리에리는 독립적으로 극좌표의 개념을 발표하였다. 생뱅상은 1625년에 작성하여 1647년에 출판하였고, 카발리에리는 1635년에 출판하였으며 개정판은 1653년에 나왔다. 카발리에리는 아르키메데스 나선의 넓이를 구하는 문제를 풀기 위해 극좌표를 처음으로 사용하였다. 이후 블레즈 파스칼은 포물선의 호 길이를 계산하기 위해 극좌표를 사용하였다.

아이작 뉴턴은 《유율법》(Method of Fluxions영어, 1671년 작성, 1736년 출판)에서 “일곱 번째 방법: 나선에 대하여”(The Seventh Manner; For Spirals영어)로 표현한 극좌표와 다른 아홉 가지 좌표계 사이의 변환을 분석하였다.[28][6] 야코프 베르누이는 학술지 《악타 에루디토룸》(Acta Eruditorumla, 1691년)에서 점과 선을 이용한 좌표계를 사용하고 각각을 극(pole)과 극축(polar axis)이라 불렀다. 좌표는 극에서의 거리와 극축에서의 각으로 정의하였다. 베르누이의 연구는 극좌표로 표현된 곡선의 곡률반지름을 찾는 데까지 확장되었다.

“극좌표”(coordinate polariit)라는 용어는 이탈리아의 그레고리오 폰타나가 처음 정하였으며, 18세기의 이탈리아 학자들이 사용하였다. 영어(polar coordinate영어)로는 조지 피콕이 1816년 라크루아의 《미적분학》(Differential and Integral Calculus영어)을 번역하면서 처음 등장하였다.[29][30][7][8] 알렉시 클로드 클레로는 극좌표를 처음으로 3차원으로 확장하였으며, 레온하르트 오일러가 이를 더욱 발전시켰다.[27][5]

3. 극좌표를 이용한 점의 표시

극좌표계에서 점의 위치는 극(데카르트 좌표계의 원점)으로부터의 거리 ''r''과 극축(보통 데카르트 좌표계의 x축 양의 방향에 해당)으로부터 잰 각도 ''θ''를 이용하여 (''r'', ''θ'')와 같이 나타낸다.[25]

예를 들어, 극좌표 (3, 60°)는 극에서 극축 방향에 대해 반시계 방향으로 60° 회전한 방향으로 3 단위만큼 떨어진 점을 나타낸다.

하나의 점을 나타내는 극좌표는 무한히 많다. 어떤 점에서 한 바퀴(360°)를 돌아 제자리로 오거나, 각도에 180°를 더하고 거리의 부호를 바꾸어도 같은 점을 나타내기 때문이다. 일반적으로 점 (''r, θ'')는 다음과 같은 좌표들로도 표현될 수 있다 (''n''은 임의의 정수이다).[31][10]

특히 극점(원점)은 ''r'' = 0 이므로, 각도 ''θ''에 관계없이 (0, ''θ'') 형태로 표현된다.[32][11]

하나의 점을 유일한 좌표로 나타내기 위해 보통 다음과 같은 제한을 둔다.[33][12]

극좌표의 각도는 60분법(도) 또는 호도법(라디안)으로 표현할 수 있다 (2π rad = 360°). 항행이나 측량 분야에서는 도 단위를 전통적으로 사용하며, 물리학(특히 회전 역학)과 거의 모든 미적분학에서는 라디안 단위를 주로 사용한다.[34][9]

각도 ''θ''는 기준 방향(보통 극점에서 수평으로 오른쪽으로 뻗은 반직선, 즉 데카르트 좌표의 x축 양의 방향)에서 시작하여 반시계 방향(ccw)으로 회전할 때 증가하는 것으로 정의하는 것이 일반적이다. 하지만 항행(방위각, 진로각)에서는 기준 방향(보통 북쪽)을 0°로 하고 시계 방향(cw)으로 회전할 때 각도가 증가하는 방식을 사용하기도 한다.

3. 1. 극좌표와 데카르트 좌표 사이의 변환

극좌표의 ''r''과 ''θ''는 삼각함수를 이용해 데카르트 좌표의 ''x''와 ''y''로 변환할 수 있다.

:

:

반대로, 데카르트 좌표의 ''x''와 ''y''는 극좌표의 ''r''과 ''θ''로 변환할 수 있다. ''r''은 피타고라스 정리를 이용하여 다음과 같이 계산한다.

: (여기서 ''r''은 원점으로부터의 거리를 나타내므로 항상 0 이상이다.)

각도 ''θ''를 정의할 때는 다음과 같은 사항을 고려해야 한다.

''θ''는 역삼각함수를 사용하여 계산할 수 있다. 이때 ''x'', ''y'' 값의 부호에 따라 점이 위치하는 사분면을 고려해야 올바른 각도를 얻을 수 있다.

구간 [0, 2π)에서 ''θ''를 구하는 공식은 다음과 같다. (는 아크탄젠트 함수이다.)

:

구간 (−π, π]에서 ''θ''를 구하는 공식은 다음과 같다.[35][13] 이 구간에서의 각도는 두 인자(''y'', ''x'')의 부호를 고려하여 올바른 사분면의 각도를 반환하는 atan2 함수 를 사용하여 편리하게 계산할 수 있다.

:

만약 ''r'' 값을 먼저 계산했다면, 아크코사인 함수를 이용하여 ''θ''를 구할 수도 있다.

:

4. 극좌표 방정식

극좌표를 이용하여 평면 곡선을 나타내는 방정식을 '''극좌표 방정식''' 또는 '''극방정식'''이라고 한다. 보통은 ''r''을 ''θ''에 관한 함수로 정의한다. 곡선 위의 점은 로 정의되며, 이는 극 함수 ''r''의 함수의 그래프로 생각할 수 있다. 데카르트 좌표계와 달리 독립 변수 ''θ''는 순서쌍의 두 번째 항목이다.

극좌표 방정식 ''r''(''θ'')의 형태로부터 곡선의 대칭성을 추론할 수 있다.

- 만약 이면 곡선은 수평 반경(0° / 180°)에 대하여 대칭이다.

- 만약 이면 수직 반경(90° / 270°)에 대하여 대칭이다.

- 만약 이면 극점을 중심으로 시계 방향 및 반시계 방향으로 α만큼 회전 대칭이다.

극좌표계의 원형적 특성 때문에, 많은 곡선은 비교적 간단한 극좌표 방정식으로 표현될 수 있는 반면, 데카르트 좌표계 형태로는 훨씬 더 복잡하게 표현되는 경우가 많다. 이러한 곡선 중에서 잘 알려진 것으로는 장미 곡선, 아르키메데스 나선, 베르누이의 렘니스케이트, 리마송, 그리고 심장형 등이 있다.

여기서 다루는 곡선들의 경우, 별도로 명시하지 않는 한 정의역과 치역에 제한이 없다고 가정한다.

4. 1. 원의 극좌표 방정식

중심이 이고 반지름이 인 원의 일반적인 방정식은 다음과 같다.[36]

:

이 방정식은 특정 조건에 따라 더 간단한 형태로 표현될 수 있다.

- 중심이 극(원점)에 있는 경우: 이므로 방정식은 다음과 같이 간단해진다.

:

- 원점이 원 위에 있는 경우: 인 경우, 방정식은 다음과 같다.

:

일반적인 경우, 위 원의 방정식은 에 대해 풀 수 있으며, 그 해는 다음과 같다.

:

여기서 부호는 동일한 원 위의 점들을 나타낸다.

4. 2. 직선의 극좌표 방정식

극점(극좌표계의 원점)을 통과하는 직선은 다음과 같은 간단한 방정식으로 표현된다.여기서 는 직선의 기울기를 각도로 나타낸 값이다 (, 은 데카르트 좌표계에서의 기울기). 이러한 극점을 지나는 직선을 반경선(radial line)이라고도 부른다.

반경선 에 수직이면서 극좌표 로 표현되는 점을 지나는 직선은 다음 방정식으로 나타낼 수 있다.

이는 점 에서 반지름이 인 가상의 원에 접하는 접선의 방정식으로도 해석할 수 있다.

4. 3. 극좌표 장미 곡선

수학에서 장미 곡선은 꽃잎 모양을 닮은 유명한 곡선으로, 다음과 같은 간단한 극좌표 방정식으로 표현할 수 있다.

여기서 는 임의의 상수(위상각)이다.

- ''k''가 정수일 때:

- ''k''가 홀수이면 곡선은 ''k''개의 꽃잎을 가진다.

- ''k''가 짝수이면 곡선은 2''k''개의 꽃잎을 가진다.

- ''k''가 유리수이지만 정수가 아닐 경우, 꽃과 비슷한 모양이지만 꽃잎이 겹쳐 보이게 된다.

- 이 방정식으로는 2, 6, 10, 14개 등 4''n'' + 2 형태의 꽃잎 개수를 가진 장미는 정의할 수 없다.

변수 ''a''는 꽃잎의 길이(진폭)를 나타내며, ''k''는 꽃잎의 개수(공간 주파수)와 관련된다. 상수 는 위상각으로 간주할 수 있다.

4. 4. 아르키메데스 나선

아르키메데스 나선은 고대 그리스의 수학자 아르키메데스가 발견한 나선으로, 간단한 극좌표 방정식으로 표현될 수 있다. 이 나선은 다음 방정식으로 나타낼 수 있다.[1][2]

:

여기서 매개변수 ''a''는 나선의 시작 위치를 회전시키는 역할을 하며, ''b''는 나선 팔 사이의 간격(폭)을 조절한다. 이 간격은 주어진 나선에 대해 항상 일정하다.[1][2] 아르키메데스 나선은 두 개의 팔을 가지는데, 하나는 일 때, 다른 하나는 일 때 그려진다. 이 두 팔은 극점에서 부드럽게 이어진다.[1][2] 만약 이라면, 한쪽 팔을 90°/270° 선(데카르트 좌표계의 y축에 해당)에 대해 대칭 이동시키면 다른 쪽 팔과 정확히 겹쳐진다.[1][2]

아르키메데스 나선은 원뿔 곡선 이후 수학 문헌에 등장한 초기 곡선 중 하나이며, 극좌표계를 사용하여 효과적으로 표현할 수 있는 대표적인 예시로 자주 언급된다.[1][2]

4. 5. 원뿔 곡선

초점 중 하나가 극에 위치하고 다른 초점은 0° 방향의 어딘가에 놓여, 원뿔 곡선의 주축(major axis)이 극축과 나란한 경우, 이 원뿔 곡선은 다음의 극좌표 방정식으로 표현될 수 있다.

:

여기서 ''e''는 이심률을 나타내고, 은 반통경(semi-latus rectum)으로, 극점이 아닌 초점에서 주축에 수직으로 곡선까지 측정한 거리를 의미한다. 이심률 ''e''의 값에 따라 다음과 같이 다른 종류의 원뿔 곡선이 정의된다.

5. 복소수 체계

모든 복소수는 복소평면 위의 점으로 표현될 수 있으며, 데카르트 좌표계 방식과 극좌표계 방식으로 모두 나타낼 수 있다. 복소수 ''z''는 일반적으로 다음과 같이 데카르트 좌표계 형태로 표현된다.

여기서 는 허수 단위이다. 이 식은 아래와 같이 극좌표계 형태로도 나타낼 수 있으며, 이를 '''복소수의 극형식'''이라고 부른다.

여기서 ''r''은 복소수의 크기(절댓값)이고, ''θ''는 편각이다. 극 형식에서 거리 좌표 ''r''과 각도 좌표 ''θ''는 각각 복소수의 '''크기'''(magnitude)와 '''편각'''(argument)이라고도 불린다.

오일러 공식 를 이용하면 복소수의 극형식을 더 간결하게 표현할 수 있다.[37][14]

이 공식은 각 ''θ''의 단위가 라디안일 때 성립한다. 복소수의 데카르트 좌표 형식(직교 형식)과 극좌표 형식(극형식) 사이의 변환은 기본적인 변환 공식을 통해 가능하다.

복소수의 곱셈, 나눗셈, 거듭제곱 연산은 데카르트 좌표 형식보다 극좌표 형식을 사용하는 것이 계산상 더 편리하다. 지수 법칙에 따라 다음과 같은 성질이 성립한다.

- '''곱셈''': 두 복소수 와 의 곱은 다음과 같다.

즉, 크기는 곱하고 편각은 더한다.

- '''나눗셈''': 두 복소수의 나눗셈은 다음과 같다.

즉, 크기는 나누고 편각은 뺀다.

- '''거듭제곱''' (드 무아브르 공식): 복소수 의 ''n'' 제곱은 다음과 같다.

즉, 크기는 ''n'' 제곱하고 편각은 ''n'' 배 한다.

6. 미적분

극좌표 공식은 미적분에도 적용할 수 있다.[38][39] 미적분학은 극좌표계로 표현된 방정식에 적용될 수 있으며,[17][18] 이때 각 ''θ''의 측정 단위로는 일반적으로 라디안을 사용한다.

6. 1. 미분

극좌표계와 데카르트 좌표계 사이에는 다음과 같은 미분 연산자 관계가 성립한다.:

:

반대로 데카르트 좌표계의 미분 연산자는 극좌표계로 다음과 같이 표현할 수 있다.

극좌표로 정의된 곡선 ''r'' = ''r''(''θ'')가 주어졌을 때, 이 곡선의 데카르트 좌표계에서의 기울기를 구하려면 먼저 곡선을 매개 변수 방정식으로 표현해야 한다.

:

:

두 방정식을 ''θ''에 대해 미분하면 다음과 같다.

:

:

두 번째 방정식을 첫 번째 방정식으로 나누면, 점 (''r''(''θ''), ''θ'')에서 곡선에 접하는 접선의 데카르트 좌표계 기울기 를 얻는다.

:

극좌표계에서의 발산, 기울기, 라플라시안 등 다른 유용한 공식에 대해서는 곡선 좌표계 문서를 참조할 수 있다.

6. 2. 적분

곡선 ''r''(''θ'')와 두 반직선 ''θ'' = ''a'', ''θ'' = ''b''로 둘러싸인 영역을 ''R''이라 하자. (단, 0 < ''b'' − ''a'' ≤ 2π) 이때 영역 ''R''의 넓이는 다음과 같이 주어진다.

이 결과는 다음과 같은 리만 합 과정을 통해 유도할 수 있다. 먼저, 구간 [''a'', ''b'']를 양의 정수 ''n''개의 작은 구간으로 나눈다. 각 작은 구간의 각도 크기 Δ''θ''는 (''b'' − ''a'') / ''n'' 이다. 각 작은 구간 ''i'' = 1, 2, ..., ''n''에 대해, ''θ''''i''를 그 구간의 중간점이라고 하자. 이제 극점을 중심으로 하고, 반지름이 ''r''(''θ''''i''), 중심각이 Δ''θ''인 부채꼴을 만든다. 이 부채꼴의 넓이는 다음과 같다.

따라서 모든 부채꼴 넓이의 합, 즉 리만 합은 다음과 같다.

작은 구간의 개수 ''n''을 무한히 크게 하면 (''n'' → ∞), 이 합은 위에서 제시된 적분 값에 수렴하게 되며, 이는 영역 ''R''의 정확한 넓이가 된다.

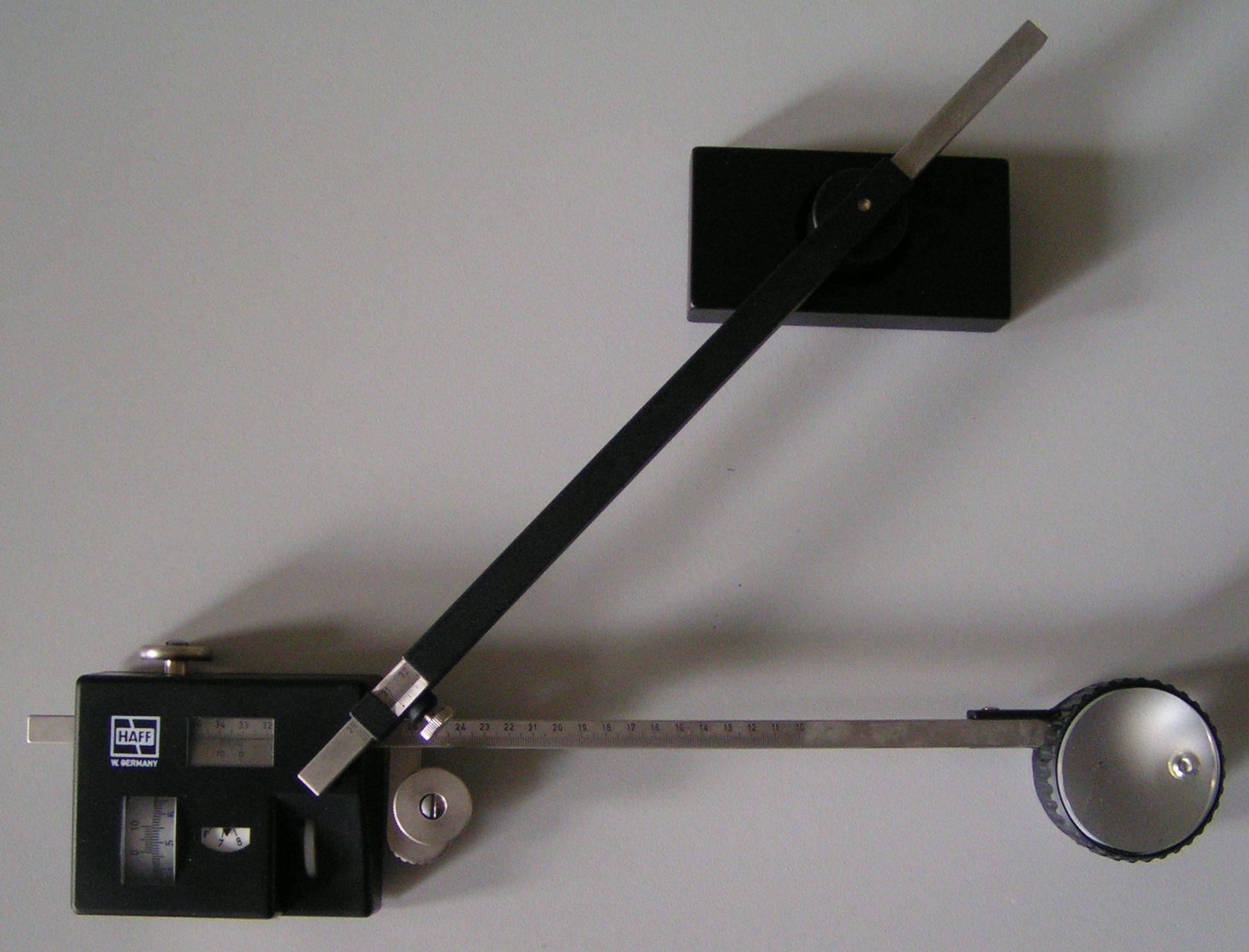

면적 적분을 기계적으로 계산하는 장치로 평면계(planimeter)가 있다. 평면계는 평면 도형의 경계를 따라 움직이면서 넓이를 측정하는데, 이는 두 개의 연결 장치를 이용하여 그린 정리를 적용함으로써 2차원 극좌표 적분을 선형 적분으로 변환하는 원리를 이용한다.

직교 좌표계에서 미소 면적 요소는 ''dA'' = ''dx'' ''dy''로 표현된다. 다른 좌표계를 사용할 때는 좌표 변환에 따른 야코비 행렬식(Jacobian determinant)을 고려해야 한다. 극좌표 변환 ''x'' = ''r'' cos ''θ'', ''y'' = ''r'' sin ''θ'' 에 대한 야코비안 ''J''는 다음과 같다.

따라서 극좌표계에서의 미소 면적 요소 ''dA''는 다음과 같이 쓸 수 있다.

이를 이용하여 극좌표로 표현된 함수 ''f''(''r'', ''θ'')를 영역 ''R'' (곡선 ''r''(''θ'')와 반직선 ''θ'' = ''a'', ''θ'' = ''b''로 둘러싸인 영역)에 대해 중적분하면 다음과 같다.

만약 여기서 ''f'' = 1 이면, 위에서 구한 영역 ''R''의 넓이 공식을 다시 얻게 된다.

극좌표 적분은 가우스 적분과 같은 특정 적분을 계산하는 데 유용하게 활용될 수 있다. 가우스 적분 값은 다음과 같다.

이 값은 다음과 같은 이중 적분을 극좌표로 변환하여 구할 수 있다.

여기서 ''x'' = ''r'' cos ''θ'', ''y'' = ''r'' sin ''θ'' 로 치환하고 ''dA'' = ''r'' ''dr'' ''dθ'' 를 이용하면, 적분 영역은 전체 평면이므로 ''r''은 0부터 ∞까지, ''θ''는 0부터 2π까지 변한다.

이 적분은 다음과 같이 계산할 수 있다.

따라서 ''I''2 = π 이므로, 원래의 가우스 적분 값 ''I''는 임을 알 수 있다.

6. 3. 벡터 미적분

벡터 미적분학은 극좌표계에도 적용될 수 있다. 평면 운동의 경우, 을 위치 벡터 로 하고, 과 는 시간 에 따라 달라진다고 하자.다음과 같은 세 개의 단위 벡터로 구성된 정규 직교 기저를 정의한다: 반지름 방향, 횡 방향, 법선 방향.

'반지름 방향'은 을 정규화하여 정의한다:

반지름 방향과 속도 방향은 '운동 평면'을 형성하며, 이 평면의 법선 방향은 로 표시한다:

'횡 방향'은 반지름 방향과 법선 방향에 모두 수직이다:

그러면 위치 벡터, 속도 벡터, 가속도 벡터는 다음과 같이 표현된다.

이 방정식은 함수의 미분과 단위 기저 벡터의 미분을 통해 얻을 수 있다.

2차원 곡선에서 매개변수가 인 경우, 위의 방정식은 다음과 같이 단순화된다:

평면 입자 운동의 역학 및 원심력 참조.

평면 극좌표계의 운동학적 벡터. 설정이 2차원 공간에 국한되지 않고, 임의의 고차원 공간의 평면임을 유의해야 한다.

가속도 표현에서 항은 때때로 구심 가속도라고 하며, 항은 코리올리 가속도라고 한다.[19]

참고로, 가속도가 극좌표로 표현될 때 나타나는 이러한 항들은 미분의 수학적 결과이며, 극좌표가 사용될 때마다 나타난다. 평면 입자 역학에서 이러한 가속도는 회전 좌표계에서 뉴턴의 제2운동 법칙을 설정할 때 나타난다. 여기에서 이러한 추가 항은 종종 가상의 힘이라고 불린다. 가상적인 이유는 단순히 좌표계의 변화의 결과이기 때문이다. 이것이 존재하지 않는다는 의미는 아니며, 회전 좌표계에서만 존재하는 힘이다.

7. 3차원

극좌표계는 원통 좌표계와 구면 좌표계의 두 가지 주요 좌표계를 사용하여 3차원 공간으로 확장될 수 있다.

7. 1. 원통 좌표계

2차원 극좌표에서 (0, 0)을 제외한 ''xy'' 평면상의 모든 점을 표현할 수 있으므로, 여기에 z축을 더하면, ''xyz'' 공간을 표현할 수 있다. 이것을 '''원통 좌표계'''(cylindrical coordinate system영어)라고 한다. 원통 좌표 공간(''rθz'' 공간이라고도 한다)에서 ''θ'', ''z''를 제한하지 않으면, 이것은 ''xyz'' 공간상에서 원기둥을 그린다. 또한, 원통 좌표 공간상의 특이점은 ''z'' 축상의 모든 점이다.원통 좌표 에서 직교 좌표 로의 변환은 다음과 같다.

직교 좌표 에서 원통 좌표 로의 변환은 다음과 같다.

여기서 는 atan2 함수를 의미한다.

7. 2. 구면 좌표계

3차원 유클리드 공간 '''R'''3에서의 극좌표계이다. 구면 좌표계(spherical coordinate system)라고도 불린다. 1개의 동경 ''r''과 2개의 편각 ''θ'', ''φ''로 이루어진다 (그림 참조). 구면 좌표계에서 동경을 고정하고 2개의 편각을 움직이면, ''xyz'' 공간상에서 구면을 그린다.

구면 좌표 (''r'', ''θ'', ''φ'')에서 직교 직선 좌표 (''x'', ''y'', ''z'')로의 변환은 다음과 같다.

직교 직선 좌표 (''x'', ''y'', ''z'')에서 구면 좌표 (''r'', ''θ'', ''φ'')로의 변환은 다음과 같다.

''z''축상 (''x'',''y'') = (0,0)에서 특이성이 있으며, 분모가 0이 되므로 ''φ''가 정해지지 않는다. 원점에서는 ''θ''도 정해지지 않는다.

8. 일상에서의 적용

극좌표계는 중심점으로부터의 거리와 방향 정보가 중요한 여러 상황에서 유용하게 사용된다. 대표적으로 항행 분야에서 목표 지점까지의 각도와 거리를 나타내는 데 활용된다.[41][42]

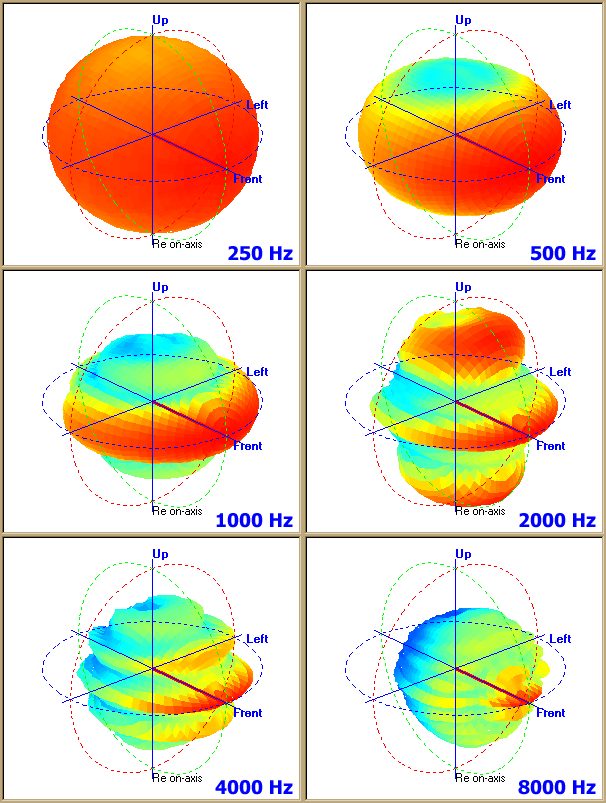

물리 현상 중 중심력이 작용하는 시스템이나 지하수의 흐름처럼 중심점을 기준으로 대칭적인 분포를 보이는 경우, 극좌표계를 이용하면 현상을 더 간결하고 직관적으로 기술할 수 있다. 또한, 마이크로폰의 지향성이나 확성기의 소리 출력 패턴처럼 특정 방향에 따라 그 특성이 달라지는 비대칭적인 시스템을 분석하고 표현하는 데에도 효과적으로 사용된다.[43] 예를 들어, 마이크로폰이 특정 방향의 소리에 얼마나 민감하게 반응하는지를 극좌표 그래프로 나타낼 수 있다.

8. 1. 위치와 항행

극좌표는 대상 물체로부터의 각도와 거리를 목적지 또는 이동 방향으로 제공할 수 있으므로 항법에 자주 사용된다. 예를 들어, 항공기는 항법을 위해 극좌표의 약간 수정된 버전을 사용한다. 일반적으로 사용되는 이 시스템에서 0° 방사선은 일반적으로 방위각 360으로 불리며, 각도는 수학적 시스템에서와 같이 시계 반대 방향이 아닌 시계 방향으로 진행된다. 방위각 360은 자북에 해당하며, 방위각 90, 180, 270은 각각 동쪽, 남쪽, 서쪽(자북 기준)에 해당한다.[21] 따라서 동쪽으로 5nmi를 이동하는 항공기는 방위각 90(제로-나이너-제로)으로 5단위를 이동하게 된다.[22]8. 2. 모형화

극좌표계는 점이 2차원 평면에 있을 때 사용하며, 특히 어떤 현상이 중심에서의 거리와 방향에 밀접한 관계가 있을 때 유용하다. 예를 들어, 아르키메데스 소용돌이처럼 데카르트 좌표계로는 복잡하게 표현되는 곡선도 극좌표계를 사용하면 간단한 식으로 나타낼 수 있다. 물체가 중심 주위를 돌거나 중심을 기준으로 발생하는 현상이 많은 물리 시스템에서는 극좌표계를 적용하는 것이 더 간단하고 직관적이다. 극좌표계는 원래 등속 원운동이나 궤도 운동과 같은 문제를 연구하기 위해 도입되었다.방사형 대칭을 나타내는 시스템은 극점을 중심으로 극좌표계를 사용하여 모형화하기에 적합하다. 대표적인 예로는 방사형 대칭을 이루는 우물에 적용되는 지하수 흐름 방정식이 있다. 또한, 방사형 힘이 작용하는 시스템, 예를 들어 중력의 역제곱 법칙을 따르는 중력장이나 점원(라디오 안테나 등)을 가진 시스템도 극좌표계를 사용하기에 알맞다.

방사형 대칭이 아닌 시스템을 모형화하는 데에도 극좌표를 사용할 수 있다. 예를 들어, 마이크의 마이크 픽업 패턴은 특정 방향에서 들어오는 소리에 대한 마이크의 감응도를 나타내는데, 이 패턴은 극좌표 곡선으로 표현할 수 있다. 가장 흔한 단방향 마이크인 표준 카디오이드 마이크의 경우, 특정 주파수에서의 픽업 패턴은 r = 0.5 + 0.5sin(ϕ) 라는 식으로 나타낼 수 있다.[23] 이 패턴은 주파수가 낮아질수록 전방향성에 가까워지는 경향이 있다.

9. 미분 기하학

미분 기하학의 현대 용어에서 극좌표는 원점을 제외한 평면인 '''R'''2 \ {(0,0)}의 미분 다양체에 대한 좌표 지도를 제공한다. 이러한 좌표에서 유클리드 계량 텐서는 다음과 같다.

이는 계량 텐서에 대한 변수 변환 공식을 사용하거나, 0-형식 ''x'' = ''r'' cos(''θ''), ''y'' = ''r'' sin(''θ'')의 외미분을 통해 ''dx'', ''dy''를 계산하고 이를 유클리드 계량 텐서 ''ds''2 = ''dx''2 + ''dy''2에 대입하여 확인할 수 있다.

이 계량에 대한 정규 직교 이동 틀은 다음과 같다.

쌍대 공동 틀은 다음과 같다.

이 틀과 레비-치비타 접속에 대한 접속 형식은 다음과 같은 1-형식의 반대칭 행렬로 주어진다.

따라서 곡률 형식 Ω = ''dω'' + ''ω''∧''ω''는 사라진다. 따라서 예상대로 구멍이 뚫린 평면은 평탄 다양체이다.

참조

[1]

서적

Advanced Mathematics: Precalculus with Discrete Mathematics and Data Analysis

https://archive.org/[...]

McDougal Littell

[2]

웹사이트

Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization

http://www.math.york[...]

2009-08-24

[3]

서적

Mathematics and the Divine: A Historical Study

Elsevier

[4]

문서

King

[5]

저널

The Origin of Polar Coordinates

http://www-history.m[...]

Mathematical Association of America

[6]

저널

Newton as an Originator of Polar Coordinates

Mathematical Association of America

[7]

웹사이트

Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics

http://jeff560.tripo[...]

2006-09-10

[8]

서적

History of Mathematics, Vol II

Ginn and Co.

[9]

서적

Principles of Physics

Brooks/Cole—Thomson Learning

[10]

웹사이트

Polar Coordinates and Graphing

http://campuses.fort[...]

2006-04-13

[11]

서적

Precalculus: With Unit-Circle Trigonometry

Thomson Brooks/Cole

[12]

서적

Complex Analysis (the Hitchhiker's Guide to the Plane)

Cambridge University Press

[13]

서적

The Student's Introduction to Mathematica

Cambridge University Press

[14]

서적

Mathematics of the Discrete Fourier Transform (DFT)

W3K Publishing

2006-09-22

[15]

웹사이트

Polar coordinates

http://www.ping.be/~[...]

2006-05-25

[16]

문서

N.H. Lucas, P.J. Bunt & J.D Bedient (1976) ''Historical Roots of Elementary Mathematics'', page 113

[17]

웹사이트

Areas Bounded by Polar Curves

http://archives.math[...]

2006-11-25

[18]

웹사이트

Tangent Lines to Polar Graphs

http://archives.math[...]

2006-11-25

[19]

서적

Principles of Quantum Mechanics

https://books.google[...]

Springer

[20]

문서

For the following discussion, see

[21]

웹사이트

Aircraft Navigation System

http://www.thaitechn[...]

2006-11-26

[22]

웹사이트

Emergency Procedures

https://www.faa.gov/[...]

2007-01-15

[23]

서적

Handbook of Recording Engineering

Springer

[24]

문서

小出昭一郎 『物理入門コース2 解析力学』 1-1〜1-3節、[[岩波書店]]、1983年

[25]

서적

[26]

웹인용

http://www.math.york[...]

2006-09-10

[27]

저널

http://www-history.m[...]

[28]

저널

[29]

웹인용

http://members.aol.c[...]

2006-09-10

[30]

서적

[31]

웹인용

http://www.fortbendi[...]

2006-09-22

[32]

서적

[33]

서적

[34]

서적

[35]

서적

[36]

웹인용

Polar coordinates

http://www.ping.be/~[...]

2006-05-25

[37]

서적

Mathematics of the Discrete Fourier Transform (DFT)

W3K Publishing

2006-09-22

[38]

웹인용

Areas Bounded by Polar Curves

http://archives.math[...]

2006-11-25

[39]

웹인용

Tangent Lines to Polar Graphs

http://archives.math[...]

2006-11-25

[40]

웹인용

구면 좌표계

http://www.math.mont[...]

2006-09-16

[41]

웹인용

항공기 항행 시스템

http://www.thaitechn[...]

2006-11-26

[42]

웹인용

Emergency Procedures

http://www.faa.gov/l[...]

2007-01-15

[43]

서적

Handbook of Recording Engineering

Springer

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com